2. 中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510006

2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China

随着全球化、城市化与工业化的持续推进,区域经济社会呈现着显著的发展,与此同时生态环境也发生了剧烈的变化。在全球化助力下,环境问题的影响越发突破单一城市的范围,呈现区域性和复合型特征,对区域层面的环境治理合作提出更高的要求[1,2],环境问题的跨界影响及其治理受到了社会和学术界越来越多的关注。

在全球化不断深入的过程中,全球与地方之间的联系与互动日益紧密。全球—地方互动成为当今世界发展的重要趋势,也是推动全球化进程的重要动力[3]。全球—地方互动推动了不同国家、地区间经济、政治、文化、环境保护等领域的交流与合作,促进资源共享、经验交流和技术创新,有助于推动全球可持续发展进程。区域通过建立对外联系,引入全球要素,实现本地行动者与全球行动者的交互、本地要素与全球要素的重组,构成了全球—地方交互作用体系,进而推动区域转型发展。

近年来,区域环境治理成为全球研究关注的热点[4]。现有研究重点关注利益相关者参与区域环境治理的做法和过程[5,6],集中探讨了政府、私营部门、公众等地方行动者在应对区域环境问题中的作用[7-14]。研究表明,跨层级、跨部门的地方合作已成为区域环境治理的新趋势[7-10]。国家仍然在一些区域的环境治理中占据了主导地位,例如,湄公河流域水电治理[11]、长三角气候行动[12]、厄瓜多尔南部[13];公众等主体的参与作用相对较弱[11,14]。然而,关于全球行动者对区域环境治理的影响的研究较少。

全球化时代,地方发展与全球的联系越来越紧密,跨国力量在区域环境治理中日益发挥重要作用,体现在政治、经济、社会等方面,通过资金、技术、管理经验等方面的支持,为区域环境治理提供有力保障[15-17]。同时,也可能带来一些负面影响,加剧地方之间的环境治理竞争,阻碍区域协作[18]。现有研究主要聚焦于跨国区域和国家内部的次区域两类地区,分析了超国家主体、国际组织和跨国企业等全球化力量的作用。例如,欧盟主导的经济合作为各成员国间建立跨国环境治理合作奠定了基础,促进了环境标准的扩散与统一,减少了跨界环境问题冲突[19,20]。北美自由贸易组织、东盟等超国家组织对于美国—加拿大—墨西哥边境区域、东南亚地区的环境治理也有着重要影响[21-24]。对国家内部次区域环境治理的研究发现,环境非政府组织与国际组织建立同盟对本国政府施加压力,成功影响了巴西政府针对拉普拉塔河流域的环境治理政策[25]。世界银行为越南湄公河三角洲治理提供了经济援助,对促进三角洲可持续发展转型发挥了重要作用[26,27]。世界自然(香港)基金会等国际环保机构在香港政府推进深圳河水安全治理过程中扮演了监督角色[28]。学者基于100个国家的定量研究,指出高度全球化的国家更易受到外部压力的影响,国际组织的环境宣传对政府制定区域减排策略更有效[29]。20世纪60年代以来,全球化导致大量资本跨境流动,为吸引和留住跨国公司的贸易和投资,一些发展中国家的政府采取降低环境标准的方式,从而引发逐底竞争[30,31]。基于珠三角地区的研究也发现,较多外国直接投资公司缺乏有效的环境管理系统,忽视了工业污染的治理[32]。相反,近年来一些研究从全球价值链视角分析,认为全球领先企业对于发展中国家本地企业的环境升级和区域减排有着关键作用[33,34]。

纵观已经开展的研究发现:①地方行动者的参与过程及其作用占据了区域环境治理研究的主流,全球力量的作用受到一定关注,但较少讨论全球与地方之间交互作用的影响;②跨国企业是全球化的重要载体,通常被视为环境破坏者和转移污染的主体,对其在区域环境治理中的积极作用存在争议。

鉴于此,本文以跨越东莞内部六个镇区的生态园为研究对象,采用行动者网络分析视角,基于城市全球化和乡镇工业化的背景,分析全球和地方行动者开展区域环境治理的动态过程及其作用机制。重点回答以下问题:以跨国企业为主的全球力量如何影响区域环境治理?跨国企业与政府、本地企业如何互动?以期为正确理解本地和全球力量在区域环境治理中所发挥的作用提供典型案例基础上的理论探讨科学依据,同时为促进经济发展和环境保护的协调发展、推动区域高质量发展提供研究支撑。

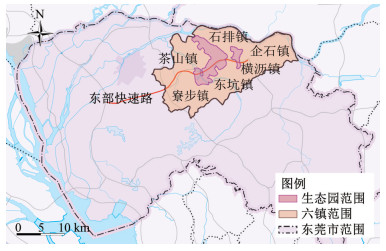

2 研究区概况与研究方法 2.1 研究区概况东莞生态园位于东莞城区以东,东部快速路两侧,是中部六镇(寮步、东坑、茶山、石排、横沥及企石)围合相接的边缘地区(图 1),占地面积30.54平方公里。东莞生态园是研究区域环境治理全球—地方互动的典型案例,原因在于:①东莞是全球和地方动力作用下发展的典型城市,东莞生态园所在地环境问题的产生是东莞全球化和工业化发展的副产品;②该区域环境治理受到全球-地方的深刻影响,全球和本地行动者共同参与。选择东莞生态园作为案例,深入研究该区域环境治理的过程及作用机制,对认识区域环境治理的全球—地方互动机制具有重要意义。

|

图 1 东莞生态园区位图 Fig.1 Location of Dongguan Eco-Park 注: 基于自然资源部地图技术审查中心标准地图服务网站审图号GS(2019)4342号(比例尺1:120万)标准地图制作,底图边界无修改。 |

改革开放前,东莞是国家重要的农业区。改革开放后,为促进地方经济活力,政府权力发生尺度重构。镇、村两级政府自主权较大,直接参与经济发展,完全释放土地活力,为工业发展提供大量建设空间[35,36]。东莞以“三来一补”产业为切入点参与国际分工,快速实现工业化,由一个农业县发展成为一个以国际加工制造业闻名的新兴城市[37-39]。在工业化过程中,由于缺乏统一规划与管理,自身土地、劳动力等优势逐渐减弱,东莞面临经济发展缓慢和生态环境恶化问题。东莞生态园所在地环境状况差是东莞环境问题突出的一个典型代表。改革开放以来,园区周边工厂密布,但是基础设施建设落后,缺乏完善的污水系统和垃圾处理厂,因此,工业生产的大量废物和生活垃圾堆积于此。由于地势低洼,周围地区的雨水及污水涌入,造成该地区防洪排涝问题突出,水体长期受到污染,严重制约了该区域的可持续发展。

2006年,东莞市政府领导发现东部快速路沿线地区未开发利用的连片土地,随后成立东莞市东部快速路两侧土地统筹工作领导小组办公室(简称为土地统筹办),将该区域土地收归到市政府管理,以便后续进行统一开发。2007年,东莞市政府明确了建设东莞生态园的想法,正式将东部快速路两侧土地统筹区命名为“东莞生态园”,定位为生态和产业并重的园区,作为东莞经济新增长点,成立生态园管理委员会(简称为管委会)。东莞市政府试图以环境治理为契机,通过东莞生态园的建设,促进东莞社会经济的转型发展。

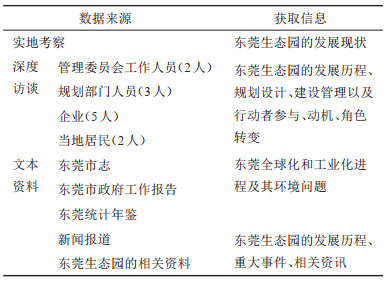

2.2 研究方法和资料来源采用实地考察、深度访谈和文本资料分析等质性研究方法。作者于2021年3月和9月在东莞生态园进行实地调研,通过对东莞生态园管理委员会工作人员(2人)、规划部门人员(3人)、企业员工(5人)、当地居民(2人)的访谈,每个访谈的时间达到30分钟,深入了解了东莞生态园的发展历程、现状情况,以及行动者参与过程、发挥的作用。主要数据资料来源于实地考察、深度访谈、东莞市政府工作报告、东莞市志、东莞统计年鉴、新闻报道等,以及东莞生态园管理委员会工作人员和规划部门人员提供的有关东莞生态园的资料(表 1)。

| 表 1 主要数据来源及其获取信息 Tab.1 Main Data Sources and Acquired Information |

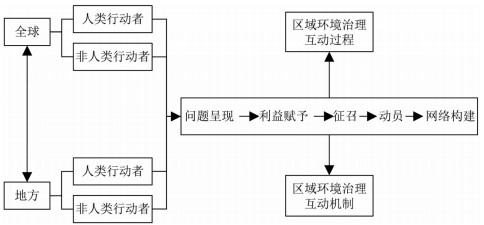

行动者网络理论(actor-network theory)最早于20世纪80年代中后期由法国社会学家Callon、Law和Latour等人提出[40-42],将行动者之间的复杂关系、人类和非人类因素纳入统一的行动解释框架,为区域环境治理的多元行动主体参与和互动机制的研究提供了很好的分析框架。区域环境治理涉及人类和非人类行动者,尤其在全球化时代,全球行动者的作用更为凸显,但是现有研究对全球行动者嵌入本地化治理,形成全球—地方互动关系的关注不足。本文将行动者网络理论运用于区域环境治理研究,旨在促进“本地”与“全球”的人类和非人类主体之间的对话,展现多方主体从异质到协同的动态过程,对东莞生态园环境治理的复杂作用机制进行解读。基于行动者网络视角,本文将东莞生态园所在地从城市涝区、垃圾填埋区、污水汇集区到生态产业园区的过程看作是行动者网络动态变化过程的结果,通过对行动者网络中转译过程(包括问题呈现、利益赋予、征召、动员等4个环节)的分析,重点剖析全球和地方的人类行动者和非人类行动者形成环境治理共识的过程,及其在东莞生态园环境治理过程中的作用,识别互动过程中关键行动者的角色转变,揭示东莞生态园环境治理的全球—地方互动机制(图 2)。

|

图 2 行动者网络视角下的区域环境治理全球—地方互动分析框架 Fig.2 Global-local Interactive Analysis Framework for Regional Environmental Governance on the Perspective of Actor Network |

东莞生态园的环境治理贯穿整个建设和发展过程,可以分为“环境整治”和“环境优化”2个阶段:①环境整治阶段(2006—2014年),在生态园建设过程中主要开展以水系治理为主的环境整治以及基础设施建设,形成了以市政府为主导的地方行动者网络;②环境优化阶段(2015年至今),与松山湖高新区统筹发展,通过环境优化促进区域转型,构成了地方政府引导、跨国企业参与的全球—地方行动者网络。以下利用行动者网络理论对2个阶段环境治理作用机制进行深入剖析。

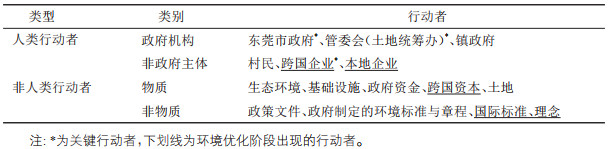

3.1 环境整治阶段的地方行动者网络(1)行动者构成。在东莞生态园环境整治阶段,环境治理的人类行动者主要包括东莞市政府、管委会(土地统筹办)、寮步、东坑、茶山、石排、横沥及企石六镇镇政府等政府机构和村民等非政府主体;非人类行动者包括生态环境、基础设施、资金、土地等物质主体和环境标准与章程、政策文件等非物质主体。其中核心行动者包括东莞市政府、管委会(土地统筹办)(表 2)。

| 表 2 东莞生态园环境治理的行动者网络构成 Tab.2 Actors of Environmental Governance in Dongguan Eco-park |

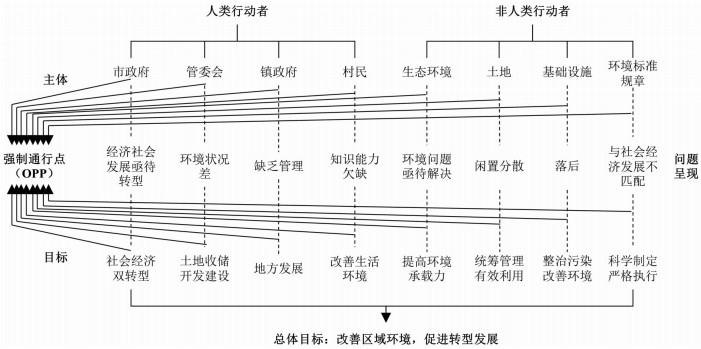

(2)主要行动主体问题呈现。问题呈现是指东莞生态园环境治理行动者在通向各自行动目标过程中所面临的不同问题和目标障碍,这些问题共同汇聚到强制通行点。行动者遇到的各种问题或障碍包括:①东莞市政府:自下而上的乡村工业化发展模式亟待优化,社会、经济亟待转型,但是市政府缺少可利用的土地;②村民:经济快速、无序发展产生的工业废弃物导致周边居住环境恶劣,希望改善生活环境;③镇政府:经济实力强,各自为政,不愿投入资金用于镇区边缘地区的环境治理;④管委会(土地统筹办):由东莞市政府成立,作为市政府的派出机构,主要困难在于协调各镇、各部门,进行土地收储和开发建设;⑤生态环境:环境状况较差,水涝、水污染、垃圾等问题亟待解决;⑥土地:位于六镇的边缘地区,大片闲置,所有权分散;⑦基础设施:落后,无法处理工业生产过程中产生的废物、废气等;⑧环境标准与法规:较低,与社会经济发展不匹配(图 3)。

|

图 3 东莞生态园环境整治阶段的行动者与强制通行点 Fig.3 Main Actors and Obligatory Passage Point in the Environmental Renovation of Dongguan Eco-park |

东莞市政府作为诉求最大的行动者,是引导行动者网络建立的关键行动者,汇聚其他行动者面临的问题与障碍,形成“改善区域环境、促进转型发展”的强制通行点(obligatory passage point,OPP),以破解东莞全球化发展的困境(图 3)。

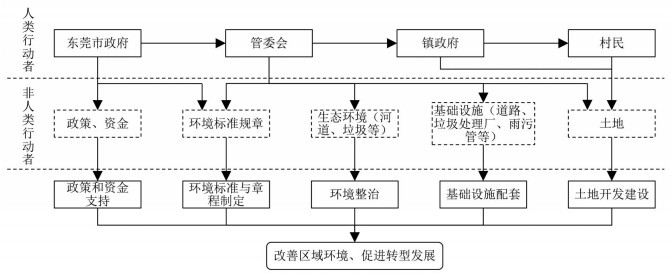

(3)征召动员。各行动者在征召和被征召的利用协商与行动联结中,主动或被动地调动资源,实施行动,响应东莞生态园的环境整治。主要征召与动员方式包括:①行政征召与动员。东莞生态园的建设主要来自东莞市政府赋予的关键诱因。在2007年1月9日,东莞市第十二次党代会将“推进经济社会‘双转型’,建设富强和谐新东莞”确定为东莞城市未来发展的核心战略。东莞市政府成立了土地统筹办和管委会,下拨专项资金,开展土地收储和生态园建设工作。管委会作为东莞市政府的派出机构,积极响应市政府的行政号召,整合多部门行政资源,共同加入到东莞生态园环境治理的行动者网络中。②环境整治征召与动员。在市政府的政策指引和资金支持下,管委会响应市政府的征召,主导开展东莞生态园所在地的环境整治,2008年以来,园区实施“以绿为基、以水为源,重建区域水生态环境”的治水策略,完成18项治水工程和6项环境绿化工程的建设。③基础设施征召与动员。来自市政府的征召,管委会积极推动生态园基础设施建设和完善,主导开展征地拆迁、土地平整、路网建设、垃圾处理厂、雨污分流管道建设等工作,为后续招商引资和环境优化奠定基础。④土地征召与动员。大片闲置土地吸引了市政府,被市政府成立的土地统筹办和管委会统一收储,管委会征召该区域土地进行东莞生态园建设。周边六镇的镇、村政府响应市政府、土地统筹办和管委会的征召,承担收地、拆迁具体工作。

(4)地方行动者网络。在这一阶段,以地方政府为主导,以行政征召为主要号召力,东莞市政府作为主要行动者,自上而下对异质行动者赋予相应的任务,使各个行动者各司其职,逐渐形成稳定的地方行动者网络(图 4)。从作用机制来看,以市政府权力为核心动力推进环境整治阶段作用机制的构建,主要是以市政府主导,管委会(土地统筹办)作为主要执行主体,以解决环境问题为先,同步完善基础设施配套,进行土地统一开发。镇政府和村民间接参与了东莞生态园的环境治理。在环境治理方面,不是以单一内容作为治理重点,而是同时针对水安全、水污染、水生态和水景观等内容进行综合整治,在全省乃至全国较早开展雨污分流、生态修复等工作。2013年12月20日,东莞生态园湿地景区被国家住房和城乡建设部授予“国家城市湿地公园”的称号,成为珠三角地区首家国家城市湿地公园。

|

图 4 东莞生态园环境整治阶段的行动者网络 Fig.4 Actor Network of the Environmental Renovation of Dongguan Eco-park |

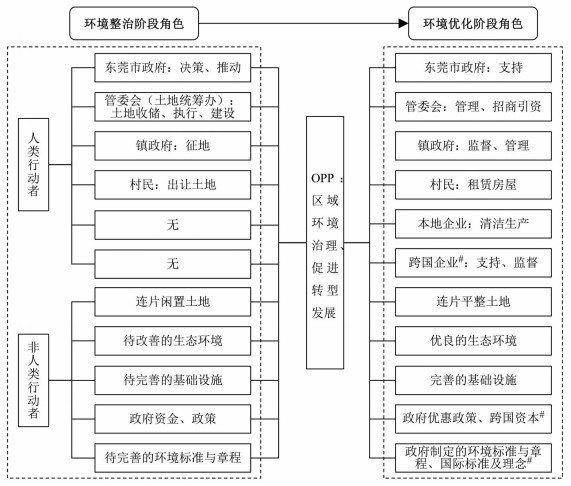

在东莞生态园生态环境整治和基础设施建设基本完成后,东莞生态园的发展面临新的机遇。2014年12月,东莞市决定东莞生态园与松山湖高新技术产业开发区进行整合统筹发展,东莞生态园进入了加速发展的新纪元。

(1)关键行动者的变化与原因。东莞生态园借力于松山湖“国家级园区”的品牌优势,开展招商引资,吸引了大量企业入驻,带动园区加速发展。基于管委会和企业的访谈获悉,大多数企业来自深圳,其发展受到深圳土地租金、员工工资、原材料等要素成本上升的限制,迁移到距离深圳不远的东莞生态园。这些企业通过承接了国外订单,与跨国企业建立了紧密合作,由此吸引了全球力量参与到东莞生态园的环境优化。新的行动者受到关键行动者引入、市场、行政监管等征召进入到东莞生态园环境治理的网络中,行动者的角色及行动者组成的网络发生了变化。新的行动者包括跨国企业和本地企业等人类行动者以及跨国资本、国际标准及理念等非人类行动者(图 5)。

|

图 5 行动者角色转变 Fig.5 Changes of Main Actors' Role 注:#为全球行动者。 |

来自全球的推力和地方的拉力共同促成了全球力量参与东莞生态园的环境优化,并发挥重要作用。在地方层面,东莞的对外联系、制度环境与资源要素吸引了跨国企业、跨国资本、国际标准、国际环保理念等全球力量:①对外联系。在世界工厂阶段,东莞已建立较强的对外联系,有助于全球主体和要素进入,促进本地与全球主体和要素间的互动。②制度环境。2015年新《环保法》实施以来,地方政府落实国家环境政策,实施严格的环境管制。东莞市政府和管委会对本地企业的环境监管日益提升,环境标准与国际接轨,契合了国际市场的环保要求。例如,将地表水环境质量标准作为排放标准。③资源要素。东莞生态园建成后良好的生态环境和完善的基础设施吸引了大量企业入驻,本地廉价、优质的人力资本仍是东莞自身发展优势,成为本地企业争取更多国际订单的支撑要素。“越南那边的人力成本低一些,但是我们(东莞)这里劳工的整个素质比较好”(企业访谈,01,2021年9月)。“技术方面我们在行业是领先的,苹果(公司)看中我们的技术”(企业访谈,02,2021年9月)。在全球层面,激励的国际竞争和日益提升的企业社会责任推动了全球力量与本地力量的耦合。①国际竞争。跨国企业不断适应与满足国际市场的需求,将环保投入作为提升竞争力的策略之一。正如企业的被访者讲到:“整个国际环境竞争太大。如果你想跟别人竞争,你必须有竞争力,一方面环保是可以作为一个投资的项目,另外也可以作为公司的亮点”(企业访谈,02,2021年9月)。②社会责任。跨国企业不仅仅以盈利为目的,还承担对环境的责任,对本地企业的影响路径主要在于制定行业排放标准,提供清洁生产的资金支持。在环境社会责任的驱使下,跨国企业对本地企业(供应商)执行更严格的环保要求,将生产过程中污染处理、环保材料使用等合理费用纳入生产成本,迫使本地企业转型,加强环境治理投入,提高产品竞争力。例如,苹果公司承诺2030年实现碳中和,严格要求供应商的生产过程“零排放”,监管废水、废气、固体废物处理,支付生产中的所有合理消费。“苹果(公司)对环境的要求是最高的,会对你生产中的所有消费全部照单付掉,比方处理一吨水、一吨废料。”(企业访谈,02,2021年9月)。

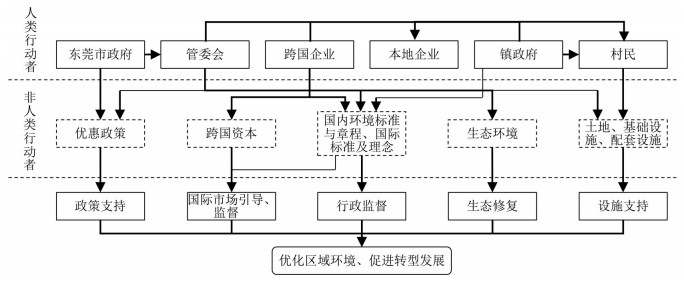

(2)征召动员。主要征召与动员方式包括:①政策征召与动员。东莞市和管委会的招商引资优惠政策吸引了大量企业入驻东莞生态园。入驻后,一系列补贴政策鼓励和征召企业进行生态设计,采用节能技术,实现清洁生产、绿色发展。“我们鼓励企业采用一些节能技术,比如贴光伏板,一兆瓦东莞市补18万,我们再补18万。”(管委会访谈,01,2021年3月)。②土地和基础设施征召与动员。园区内连片平整土地和完善基础设施也吸引了企业入驻东莞生态园,村民出租宅基地为企业员工提供了配套设施的部分补充。③国际市场征召与动员。在激烈的国际市场竞争下,跨国企业对产品的生产标准不断提升,对供应商的要求日益严格。为提高在国际市场的竞争力、获得更多的国际订单,生态园内的企业加强环境治理投入,改进生产技术,降低生产能耗。正如被访者所言,“如果达到苹果公司要求,成为他们的供应商,就能拿到更多订单,能够通过严格的审核,苹果公司会帮助你成长,你就能成为整个行业的顶尖”(企业访谈,02,2021年9月)。④生态修复征召与动员。生态修复仍然是东莞生态园发展的重要策略之一,在水系整治显著成效的基础上,推进生态修复与保护,整合周边生态资源,完善区域生态网络格局,促进城市空间与生态环境相融合。⑤行政监管征召与动员。管委会根据园区的总体规划、产业发展规划、控制性详细规划和国家、省、市的环境保护标准筛选入驻企业,对入驻企业进行行政监管和定期清洁生产审核验收。“我们园区最早提了生态绿色低碳指标,将指标落在地块上,地块出售时就加了标准,建筑要求三星认证,图纸审批也必须按这个标准。”(管委会访谈,02,2021年3月)。由于东莞生态园内企业属于六个镇辖区内,本地企业受到各镇生态环境分局的环境监督和管理。

(3)全球—地方行动者网络。东莞生态园的环境优化以地方政府和跨国企业为关键行动者,依靠行政和市场力量,自上而下对本地企业、村民等人类行动者和政策、跨国资本、国内环境标准与章程、国际标准及理念、生态环境、土地、基础设施等非人类行动者进行征召、动员,构成了一个复杂的全球—地方行动者网络(图 6)。

|

图 6 东莞生态园环境优化阶段的行动者网络 Fig.6 Actor Network of the Environmental Optimization of Dongguan Eco-park |

在新的行动者网络中,东莞市政府的直接作用逐渐减弱,生态园的运营和发展转译到管委会。管委会主导东莞生态园的招商引资、生态修复,引入企业参与生态园的环境优化。跨国企业由污染制造者转变为环境治理的推动者,通过市场引导和资金支持东莞生态园内的本地企业提升社会责任,加大清洁生产、环境治理的投入,改进生产技术,提高产品竞争力。本地企业是地方和全球互动的连接点,同时接受地方政府的优惠政策和严格管理,以及国际市场的监督和跨国资本的支持。在地方政府和跨国企业的监督与引导下,本地企业由被动接受向主动承担环境保护责任转变,积极主动减少工业污染的产生,降低生产能耗,尽可能地达到清洁生产、环境友好的要求,促进生态园的环境优化。

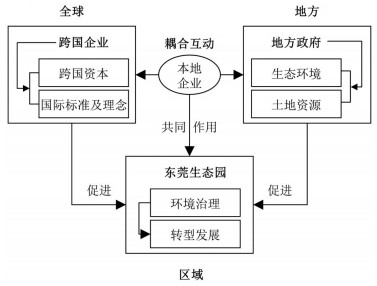

地方政府、跨国企业等人类行动者和生态环境、土地、跨国资本、国际标准、理念等非人类行动者作为东莞生态园环境治理的主要本地和全球因素,通过转移过程互相嵌入、共同构建异质性行动者网络,形成了区域环境治理的全球—地方互动机制,共同作用于东莞生态园的环境治理与转型发展(图 7)。

|

图 7 区域环境治理的全球—地方互动机制 Fig.7 Global-local Interactions of Regional Environmental Governance |

本文基于行动者网络视角,以东莞生态园为案例地,采用实地考察、深度访谈和文本资料分析等方法,剖析了区域环境治理的全球—地方互动过程与机制。结论如下:

(1)东莞生态园历经了环境整治和环境优化2个发展阶段,构建了全球—地方互动的区域环境治理行动者网络,实现了城市内部的跨镇环境治理,成功将一个严重环境污染的边缘地区转变为环境友好的生态城区。

(2)东莞生态园的环境治理本质上是全球—地方互动作用的结果。地方政府和跨国企业等主体的交互以及生态环境、土地资源、跨国资本、国际标准及理念等要素的重构共同推动了东莞生态园的环境治理与转型发展。

(3)在环境整治阶段,东莞市政府和管委会作为关键行动者,建立了一个以市政府权力为核心动力的自上而下征召的地方行动者网络,完成了土地收储、环境整治和基础设施建设等任务,为全球力量的参与奠定了基础。在环境优化阶段,行动者网络发生了转变,管委会吸引了企业入驻,全球力量的介入成为关键,地方政府和跨国企业共同构成了区域环境优化的核心驱动力,促进了资本、标准、理念、技术等要素的互动,形成了一个以行政力和市场力主导的全球—地方互动的行动者网络。

4.2 讨论本文将区域环境治理置于行动者网络视角下,探讨了在区域经济发展和经济重构转型的背景之下,国家内部次区域环境治理的全球—地方互动过程及其作用机制的复杂性,为环境治理研究增添了新的视角。与传统研究中强调地方行动者自发合作的治理模式不同,本研究发现,东莞生态园的环境治理是由地方政府和跨国企业共同主导推动的。尽管地方政府以促进地方转型发展为目的,跨国企业追求市场利益,二者遵循不同的治理逻辑,但在东莞生态园的环境治理上实现了战略性的耦合,形成了全球—地方交互的主导模式。跨国企业等全球力量的介入,重塑了以本地主体为主导的区域环境治理行动者网络,促进了本地与全球的联结与互动,推动了东莞生态园的环境优化与转型发展。

研究还揭示了,在国际市场竞争和全球治理共识的影响下,跨国企业从本地污染的制造者转变为环境治理的推进者,带动本地企业的环境升级,在环境优化阶段发挥了积极作用。这一发现补充了已有文献对跨国企业作用的片面认识。在政府和跨国企业双重监督与支持下,本地企业成为区域环境治理的关键参与者,借助全球力量,更好地适应国家和本地政府的环保要求,实现了积极的转型与升级。

然而,在东莞生态园的案例研究中,政府和市场的作用显著,而公众在区域环境治理中的能动作用尚未充分显现。由于社会、经济等条件的限制,村民更倾向于追求经济利益,希望政府降低企业入驻门槛,吸引更多的企业进入东莞生态园,以便通过宅基地出租的方式获得经济收益,这在一定程度上忽视了区域环境治理和转型发展的目标。

基于以上实证分析,本文提出以下两点政策建议:首先,政府应促进地方经济发展,多渠道增加居民收入,个人经济状况的改善将促进公众更积极地参与环境保护;其次,应充分利用全球力量,加强本地与全球的联结和互动,引入国际环保组织、跨国企业等主体参与区域治理,以此带动提升公众的环保意识和参与意识,发挥其在社会监督、科学决策等方面的积极作用。

| [1] |

Debarbieux B. How regional is regional environmental governance?[J]. Global Environmental Politics, 2012, 12(3): 119-126. DOI:10.1162/GLEP_a_00126 |

| [2] |

Haas P M. Regional environmental governance[M] //Borzel T A, Risse T. The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press, 2016: 430-456.

|

| [3] |

毛熙彦, 贺灿飞. 区域发展的"全球—地方"互动机制研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(10): 1449-1461. [Mao Xiyan, He Canfei. A review of global-local interactions for regional development[J]. Progress in Geography, 2019, 38(10): 1449-1461. DOI:10.18306/dlkxjz.2019.10.001] |

| [4] |

Miller M A. B/ordering the environmental commons[J]. Progress in Human Geography, 2021, 45(3): 473-491. DOI:10.1177/0309132519837814 |

| [5] |

Perz S, Rioja B G, Foster Br I, et al. The contributions of transboundary networks to environmental governance: The legacy of the MAP initiative[J]. Geoforum, 2022, 128: 78-91. DOI:10.1016/j.geoforum.2021.11.021 |

| [6] |

Suhardiman D, Middleton C. The Salween River as a transboundary commons: Fragmented collective action, hybrid governance and power[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2020, 61(2): 301-314. DOI:10.1111/apv.12284 |

| [7] |

Dąbrowski M. Boundary spanning for governance of climate change adaptation in cities: Insights from a Dutch urban region[J]. Environment and Planning C, 2018, 36(5): 837-855. |

| [8] |

Sun B, Baker M. Multilevel governance framework for low-carbon development in urban China: A case study of Hongqiao Business District, Shanghai[J]. Cities, 2021, 119: 103405. DOI:10.1016/j.cities.2021.103405 |

| [9] |

母睿, 贾俊婷, 李鹏. 城市群环境合作效果的影响因素研究——基于13个案例的模糊集定性比较分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(8): 12-19. [Mu Rui, Jia Junting, Li Peng. Research on the influencing factors of environmental cooperation effectiveness in urban agglomerations[J]. China Population, Resources and Environment, 2019, 29(8): 12-19.] |

| [10] |

Setzer J. How subnational governments are rescaling environmental governance: The case of the Brazilian state of São Paulo[J]. Journal of Environmental Policy & Planning, 2017, 19(5): 503-519. |

| [11] |

Yong M L. Transboundary environmental publics and hydropower governance in the Mekong River Basin: A contested politics of place, scale and temporality[J]. Environmental Policy and Governance, 2022, 32(4): 292-304. DOI:10.1002/eet.1973 |

| [12] |

Miao B, Li Y V. Local climate governance under the shadow of hierarchy: Evidence from China's Yangtze River Delta[J]. Urban Policy and Research, 2017, 35(3): 298-311. DOI:10.1080/08111146.2017.1289912 |

| [13] |

Pinel S L, Rodriguez F L, Cuenca R M, et al. Scaling down or scaling up? Local actor decisions and the feasibility of decentralized environmental governance: A case of Paramo wetlands in Southern Ecuador[J]. Scottish Geographical Journal, 2018, 134(1/2): 45-70. |

| [14] |

Serge Kubanza N, Matsika R, Magha C G. Exploring the role of local authorities and community participation in solid waste management in Sub-Saharan Africa: A study of Alexandra, Johannesburg, South Africa[J]. Local Environment, 2022, 27(2): 197-214. DOI:10.1080/13549839.2021.2010186 |

| [15] |

Sonnenfeld D A, Mol A P J. Globalization and the transformation of environmental governance[J]. American Behavioral Scientist, 2002, 45(9): 1318-1339. DOI:10.1177/0002764202045009003 |

| [16] |

Yang J M, Xue D S, Huang G Z. The changing factors affecting local environmental governance in China: Evidence from a study of prefecture-level cities in Guangdong province[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(10): 35-73. DOI:10.3390/ijerph17103573 |

| [17] |

Lenschow A, Newig J, Challies E. Globalization's limits to the environmental state? Integrating telecoupling into global environmental governance[J]. Environmental Politics, 2016, 25(1SI): 136-159. |

| [18] |

孙燕铭, 周传玉. 长三角区域大气污染协同治理的时空演化特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2022, 41(10): 2742-2759. [Sun Yanming, Zhou Chuanyu. The spatio-temporal evolution characteristics and influencing factors of collaborative governance of air pollution in the Yangtze River Delta region[J]. Geographical Research, 2022, 41(10): 2742-2759.] |

| [19] |

Selin H, Vandeveer S D. European Union and Environmental Governance[M]. London: Routledge, 2015: 89-117.

|

| [20] |

Schiff J S. The evolution of Rhine river governance: Historical lessons for modern transboundary water management[J]. Water History, 2017, 9(3): 279-294. DOI:10.1007/s12685-017-0192-3 |

| [21] |

Norman E S, Bakker K. Do good fences make good neighbours? Canada-United States transboundary water governance, the Boundary Waters Treaty, and twenty-first-century challenges[J]. Water International, 2015, 40(1): 199-213. DOI:10.1080/02508060.2014.978973 |

| [22] |

Zhang J J, Savage V R. Southeast Asia's transboundary haze pollution: Unravelling the inconvenient truth[J]. Asia Pacific Viewpoint, 2019, 60(3): 355-369. DOI:10.1111/apv.12245 |

| [23] |

Yong M L, Gillespie J. Towards relational geometries of public participation and hydropower governance in the Lower Mekong River Basin[J]. Political Geography, 2022, 99: 102773. DOI:10.1016/j.polgeo.2022.102773 |

| [24] |

Gladstone F, Liverman D, Sánchez R R A, et al. NAFTA and environment after 25 years: A retrospective analysis of the US-Mexico border[J]. Environmental Science & Policy, 2021, 119: 18-33. |

| [25] |

Hochstetler K. After the boomerang: Environmental movements and politics in the La Plata River Basin[J]. Global Environmental Politics, 2002, 2(4): 35-57. DOI:10.1162/152638002320980614 |

| [26] |

Hensengerth O, Lam T H O, van Pham D T, et al. How to promote sustainability? The challenge of strategic spatial planning in the Vietnamese Mekong Delta[J]. Journal of Environmental Policy & Planning, 2024, 26(1): 91-103. |

| [27] |

Gverdtsiteli G. Can donors encourage authoritarian states to go green? Evidence from Vietnamese-German development cooperation[J]. The Journal of Environment & Development, 2023, 33(1): 29-49. |

| [28] |

Yang J M, Huang G Z. Study on the mechanism of multi-scalar transboundary water security governance in the Shenzhen River[J]. Sustainability, 2024, 16: 7138. DOI:10.3390/su16167138 |

| [29] |

Pacheco-Vega R, Murdie A. When do environmental NGOs work? A test of the conditional effectiveness of environmental advocacy[J]. Environmental Politics, 2021, 30(1/2): 180-201. |

| [30] |

Mejia S A. Does foreign capital dependence affect carbon dioxide emissions in less-developed countries? A cross-national analysis, 1980-2014[J]. Social Science Quarterly, 2021, 102(4): 1982-1993. |

| [31] |

Cole M A, Elliott R J R, Zhang L. Foreign direct investment and the environment[J]. Annual Review of Environment and Resources, 2017, 42(1): 465-487. |

| [32] |

Yu X, Wong K K. Environmental performance of foreign direct investment(FDI) companies in the Pearl River Delta Region(PRDR): A case study of Dongguan city[J]. Australian Geographer, 2011, 42(1): 79-93. |

| [33] |

沈静, 王毅斌, 曹媛媛. 从全球到地方: 东莞家具产业的绿色化升级路径[J]. 地理研究, 2021, 40(12): 3455-3469. [Shen Jing, Wang Yibin, Cao Yuanyuan. From global to local: Environmental upgrading of the furniture industry in Dongguan[J]. Geographical Research, 2021, 40(12): 3455-3469.] |

| [34] |

De Marchi V, Di Maria E, Krishnan A, et al. Environmental upgrading in global value chains[M]. Handbook on Global Value Chains, Cheltenha: Edward Elgar Publishing, 2019: 310-323.

|

| [35] |

黄颖敏, 薛德升, 黄耿志. 改革开放以来珠江三角洲基层非正规土地利用实践与制度创新——以东莞市长安镇为例[J]. 地理科学, 2017, 37(12): 1831-1840. [Huang Yingmin, Xue Desheng, Huang Gengzhi. The local informal land practice and institutional innovation in the Pearl River Delta since 1978: A case study of Chang'an town in Dongguan city[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(12): 1831-1840.] |

| [36] |

Xue D S, Wu F L. Failing entrepreneurial governance: From economic crisis to fiscal crisis in the city of Dongguan, China[J]. Cities, 2015, 43: 10-17. |

| [37] |

Lin G C S. Peri-urbanism in globalizing China: A study of new urbanism in Dongguan[J]. Eurasian Geography and Economics, 2006, 47(1): 28-53. |

| [38] |

Shen J, Wong K, Feng Z Q. State-sponsored and spontaneous urbanization in the Pearl River Delta of South China, 1980-1998[J]. Urban Geography, 2002, 23(7): 674-694. |

| [39] |

Yang C. Overseas Chinese investments in transition: The case of Dongguan[J]. Eurasian Geography & Economics, 2006, 47(5): 604-621. |

| [40] |

Callon M. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay[J]. The Sociological Review, 1984, 32(S1): 196-233. |

| [41] |

Law J. Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity[J]. Systems Practice, 1992, 5(4): 379-393. |

| [42] |

Latour B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987: 1-274.

|