2. 广西民族大学 经济学院, 南宁 530006;

3. 广西职业师范学院 经济与贸易学院, 南宁 530007

2. School of Economics, Guangxi Minzu University, Nanning 530006, China;

3. College of Economy and Trade, Guangxi Vocational Normal University, Nanning 530007, China

党的二十大报告指出:“建设数字中国、加快发展数字经济”、“健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,增强均衡性和可及性”。这为城市经济社会发展数字化转型以及基本公共服务体系建设指明了方向。长期以来,我国城市基本公共服务供给水平差异较大,两极分化现象明显[1],人民无法享受均等的公共服务。但随着5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术在基本公共服务领域的应用,有效提高了基本公共服务供给的精准性、均衡性和可及性[2],基本公共服务进入新发展阶段[3]。国家“十四五”规划也明确提出:“适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势,提供智慧便捷的公共服务,推进线上线下公共服务共同发展、深度融合”。可见,推进数字化与基本公共服务融合发展,已经成为新时代缩小基本公共服务差异的有效手段和战略选择[4]。当前,我国城市数字经济与基本公共服务均稳中向好发展[5,6],这为数字化与基本公共服务融合发展奠定了坚实的基础。城市群作为国家城市建设的重点区域和优先发展地区成为我国社会经济发展新阶段的重要空间载体[7]。城市群的发育和建设是一项宏大而艰巨的系统工程,而公共服务一体化和均等化建设,是城市群建设发展的内在要求[8],也是城市群建设的重要目标、载体和手段[9]。然而,目前在城市群范围内基本公共服务供给不充分、不均衡、不同质等矛盾突出[10]。城市群内城市间存在行政区划和户籍制度的“硬分割”,导致基本公共服务资源无法跨区域有效联动,社会治理跨区域失效[11],导致优质公共服务资源共享缺位。打破现有行政和社会边界,在更大范围内提供无缝对接的标准化基本公共服务,是新时代城市群发展亟需解决的重要现实问题[12]。现代数字技术与基本公共服务融合,恰好可以有效突破现有行政和社会边界的限制,扩大优质基本公共服务资源的辐射范围[13],实现城市群范围内基本公共服务均等化、一体化供给,缩小区域差距促进区域协调发展[14]。因此,本文以中国城市群为研究对象,测度城市群数字化与基本公共服务融合水平并分析其时空动态特征,对实现基本公共服务均衡性、可及性、标准化供给,城市群一体化发展和区域协调发展国家战略具有重要理论和现实意义。

甄峰等较早提出城市数字化发展战略,构想了数字化时代的城市与区域发展[15],涵盖城市生产生活的所有管理和经济层面的数字化[16]。数字化发展的核心是实现数字、知识和信息的深度融合,以网络发展为基石,以数字技术为源动力,通过数字技术实现数字要素发展在经济、生活、政务、文化领域的纵向深入融合发展[17]。依靠数字平台、大数据和算法技术将生产和生活数据化,数字技术正在重构传统社会生活,构建新的社会秩序[18]。数字技术与教育、文化、医疗、交通、环境治理等深度融合,推动人类进入数字社会[19]。数字时代,城市治理也开始使用数字技术进行数字化转型,一网通办、智慧城市、城市大脑等都是数字治理的创新探索,数字技术的发展为政府公共服务模式创新带来机遇[20]。数字政府的建设全面提升了政府的治理能力,也重塑着公共服务的供给模式[21,22]。在理论研究方面,温雅婷等基于多中心协同治理视角提出数字化背景下的公共服务创新路径[23],王建冬等提出数字化转型背景下政府公共服务创新的“智能体服务”模式[3]。基本公共服务的城乡差距长期以来在我国一直存在[24,25],学者发现数字化技术的应用为城乡基本公共服务均等化提供了可能[26],并基于协同理论、内生发展理论和新公共服务理论,构建了数字技术推动城乡公共服务均等化的理论体系[27]。在实证研究方面,主要集中在数字经济对政府公共服务能力和公共服务质量的影响两方面。数字经济对政府公共服务能力的影响方面,研究表明数字经济显著提升了政府公共服务能力,并存在区域异质性,数字经济可以通过财政收入能力、财政纵向失衡、技术、人力资本等因素影响政府公共服务能力和效率[28,29]。数字经济对公共服务质量的影响方面,对于不同的研究尺度得到的研究结论却不尽相同。省际层面的研究表明,数字经济能显著提升公共服务质量,对中西部地区赋能效应更强,且存在空间溢出效应等特点[30,31]。但鲍鹏程等对于地级市层面的研究却表明,虽然数字经济也能显著提升公共服务质量,但却是对东部地区城市的促进作用更明显,且不存在空间溢出效应[32]。

综上所述,现有研究主要从数字化与基本公共服务融合的定性研究,以及数字经济与基本公共服务关系的定量研究展开,这为本文的研究提供了良好的理论基础和实证起点。但对于数字化与基本公共服务融合发展的实证研究还鲜有涉及,且仅有少数学者关注城市群尺度的基本公共服务[33,34]。随着城市间经济、文化、社会、生态联系的加强,城市群范围内一体化、均等化的基本公共服务对城市群建设尤为关键[35,36]。其次,本文从数字技术、数字经济、数字社会和数字治理四个方面来构建指标体系,系统全面地对城市群数字化进行测度,补充了以往实证研究中主要从数字经济单一方面进行测度的不足。综上,本文以中国城市群为研究对象,构建城市群数字化与基本公共服务融合发展的内涵机制,综合运用熵值法、耦合协调度模型、Dagum基尼系数及其分解、传统和空间马尔科夫链转移概率矩阵,考察数字化与基本公共服务融合发展的时空动态。以期为推动城市群数字化与基本公共服务融合发展,实现数字服务化与服务数字化提供重要的参考依据。

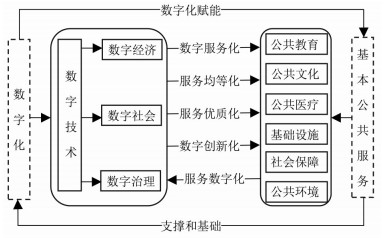

2 数字化与基本公共服务融合发展的内涵机制数字化与基本公共服务融合发展的内涵可以借助共生理论来理解。共生理论强调多元系统间的协同进化与融合发展,倡导系统间互惠共存、正向协同和持续稳定发展[37]。城市群数字化发展是指利用数字技术手段来改善城市群内城市运行和管理的过程,在融合发展过程中为基本公共服务赋能。城市群基本公共服务发展是指在城市群中建立健全完善的公共服务体系,在融合发展过程中为数字化提供数据支撑和实践基础。由此,数字化与基本公共服务两系统间具有高度的耦合互动性和共生协同性。可见,数字化与基本公共服务融合发展的内在要求恰好与共生理论中相互依存、互惠协同、协同进化的理念相一致。共生理论为研究数字化与基本公共服务的融合发展奠定了良好的理论基础。对城市群数字化与基本公共服务融合发展的内涵机制进行剖析,有助于理解其中的深刻逻辑演进规律,为探讨其时空动态提供理论基础。

数字化与基本公共服务融合发展的耦合互动与共生协同过程可以由图 1来反映。一方面,以数字技术驱动数字经济、数字社会和数字治理,推动城市数字化转型发展,赋能基本公共服务体系建设[38]。赋能的核心是数字服务化,以“互联网+”、“AI+”等数字手段通过参与基本公共服务供给,实现资源整合降低供给端的成本,发挥数字手段核心优势的过程。主要体现在,通过数字手段的应用可以实现服务均等化、服务优质化、服务创新化三个方面。通过建立数字化平台和信息系统,城市可以实现公共服务的全面信息化管理和集约化运作。例如,利用物联网技术实现智能交通系统,提高交通管理的效率和城市居民的出行便利性;利用大数据和人工智能可以进行精准医疗和健康管理,提高医疗服务的质量和覆盖范围;建立智能化的城市管理系统可以提高环境保护和资源利用效率等[39]。数字化平台也促进了公共部门与企业、社会组织等合作创新,形成多方参与的公共服务生态系统。另一方面,健全的公共教育、公共文化、公共医疗、基础设施、社会保障、公共环境等全方位的基本公共服务体系,为城市数字化转型发展提供基本的数据支撑和实践平台[40]。支撑的核心是基本公共服务数字化,以物联网数据、用户行为数据的收集、整合为基础,通过大数据处理应用达到基本公共服务数字化供给的过程。数据支撑的过程具有长期性、循环性等特点,数据无时无刻都在产生,服务数字化的过程就是不断形成数据反馈服务的无限循环过程。例如,在教育领域,通过对学生学习数据的收集和分析,可以为其提供个性化的学习指导和资源推荐;在交通领域,基于交通流量数据的分析和预测,实现交通信号的智能调度,优化道路利用效率减少拥堵;在政府政务领域,通过多部门数据共享和整合,实现不同服务领域的协同和衔接,实现协同一体服务。

|

图 1 数字化与基本公共服务融合发展分析框架 Fig.1 Analysis Framework for the Integrated Development of Digitization and Basic Public Services |

综上,数字化与基本公共服务融合发展具备多元化的应用场景和实践基础,形成了互惠共存、正向协同和持续稳定发展的共生环境。此间机制可总结为:以数字服务化和服务数字化为核心枢纽,驱动数字化与基本公共服务耦合协同发展,促进基本公共服务均等化、优质化、创新化供给。

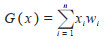

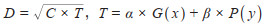

3 研究设计 3.1 研究方法 3.1.1 熵值法运用熵值法确定数字化和基本公共服务系统中各指标的权重,限于篇幅,详细步骤参见文献[41]。根据各指标权重,运用线性加权法测算中国城市群数字化和基本公共服务指数,公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

式中,G(x) 和P(y) 分别表示数字化指数和基本公共服务指数;n为指标个数;xi表示数字化系统中,第i个指标标准化后的值;yj表示基本公共服务系统中,第j个指标标准化后的值;wi、wj分别表示各指标对应的权重。

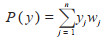

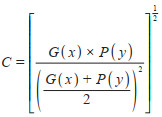

3.1.2 耦合协调模型数字化与基本公共服务融合发展是两系统耦合互动与共生协同过程,表现为两个系统的交互影响与协调发展程度。本文通过建立“数字化与基本公共服务”两系统的耦合协调度模型,对中国城市群数字化与基本公共服务融合水平进行测度[42,43],进而分析其时空动态。(1)耦合度公式如下:

|

(3) |

式中,数字化与基本公共服务两系统间的耦合度是C,且0 ≤ C ≤ 1,G(x)为数字化指数;E(y)表示基本公共服务指数。

(2)建立耦合协调度模型,耦合协调度越高,则融合水平就越高。

|

(4) |

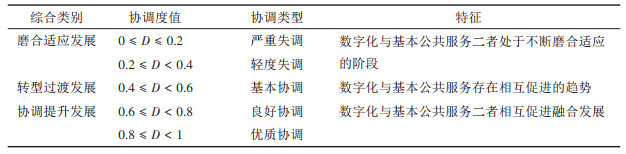

式中,D表示耦合协调度,T表示数字化与基本公共服务综合发展指数,α,β分别为数字化与基本公共服务的贡献份额。本文认为数字化与基本公共服务同等重要,因此本文取α = β = 0.5。根据耦合协调度D的数据分布情况,对城市群数字化与基本公共服务融合水平的协调等级进行如下划分[44](见表 1)。

| 表 1 数字化与基本公共服务融合水平的协调等级划分 Tab.1 Classification of Coordination Levels for the Integration Level of Digitization and Basic Public Services |

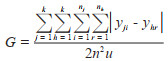

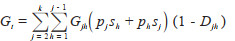

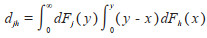

首先基于Dagum[45]提出的计算差异水平的基尼系数方法来测算中国城市群数字化与基本公共服务融合水平的空间差异,基尼系数G的测算如式(5)所示。

|

(5) |

其中,yji (yhr)为第j (h) 个城市群第i (r) 个城市的数字化与基本公共服务融合水平,n表示19个城市群所有城市的数量,u表示十九个城市群数字化与基本公共服务融合水平的均值,k表示城市群数量,nj (nh)为第j (h) 个城市群所包含的城市数量。

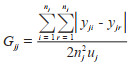

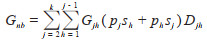

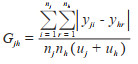

为进一步探究城市群数字化与基本公共服务融合水平的空间差异来源,参照Dagum[45]提出的子群分解法进行深入分析。按空间来源,可将总体基尼系数G,分解为区域间差异(Gnb)、区域内差异(Gw)和超变密度(Gt),即G = Gw + Gnb + Gt。其中,Gw、Gnb和Gt分别表示城市群内差异来源、城市群间差异来源及各城市群交叉重叠效应。具体分解方式如式(6)—(13)所示:

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

式中,Gjj表示第j个城市群内的基尼系数,Gjh表示第j和h个城市群间的基尼系数。

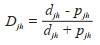

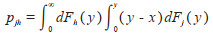

本文运用马尔科夫链转移概率矩阵来刻画城市群数字化与基本公共服务融合水平的动态演进特征。其中心思想是用极大似然估计城市融合水平每种状态的转移概率分布得到转移概率矩阵[46,47]。传统马尔科夫链的随机过程表示如下:

|

(14) |

变量{ X (t), t ∈ T }满足式(14),i、j分别表示不同的融合水平状态,并将其划分为n种状态,本文分为低、中低、中高、高4种状态。其中P表示融合水平从状态i转移到状态j的概率,所有Pij共同构成一个状态转移概率矩阵:

|

(15) |

式中,Pij通过极大似然估计进行估计,其计算方法为Pij =

将“空间滞后”概念引入传统马尔科夫链中即可得到空间马尔科夫链[48]。空间马尔科夫链可以考察城市群城市间空间关联对融合水平演进过程的影响。空间马尔科夫链以城市a在初始年份融合水平的空间滞后值为前提条件,将传统的n × n的转移概率矩阵分解为n个n × n的条件转移概率矩阵。对于城市a和邻近城市b,城市a融合水平的空间滞后值计算公式为:

|

(16) |

式中,k表示城市数量,Laga表示城市a融合水平的空间滞后值,Yb表示邻近城市b的融合水平,Wab表示区域a、b的空间邻接关系。

3.2 研究范围与数据来源参照各级政府批复印发的城市群发展规划文件,确定本文研究范围为中国19个城市群[49]。由于数字化发展的关键指标数据以2011年为起点,因此本文研究数据以2011年为起点,介于2011至2020年间。考虑样本可能出现重叠以及数据可得性,将地级市代管或省直管的县级市和数据缺失严重的城市在统计中予以剔除,最终选取城市群样本区间包含的199个地级以上城市(未包含港澳台地区)的数据进行研究。值得注意的是,数字化系统的指标中,数字经济相关专利授权数据来源于中国研究数据服务平台(https://www.cnrds.com);城市所属上市公司年报数字经济相关词频数据,通过文本挖掘的方法,爬取上市公司年报中关于数字化的关键词和词频,再以上市公司注册地归属到地级市,得到地级市层面的数据;数字金融数字化程度、数字金融使用深度、数字金融覆盖广度来源于北京大学数字普惠金融指数[50]。其余社会经济数据主要来源于《中国城市统计年鉴(2012—2021年)》《中国城市建设年鉴(2012— 2021年)》《中国区域经济统计年鉴(2012—2021年)》,以及各地级市的国民经济与社会发展统计公报,少数缺失值由插值法补齐。

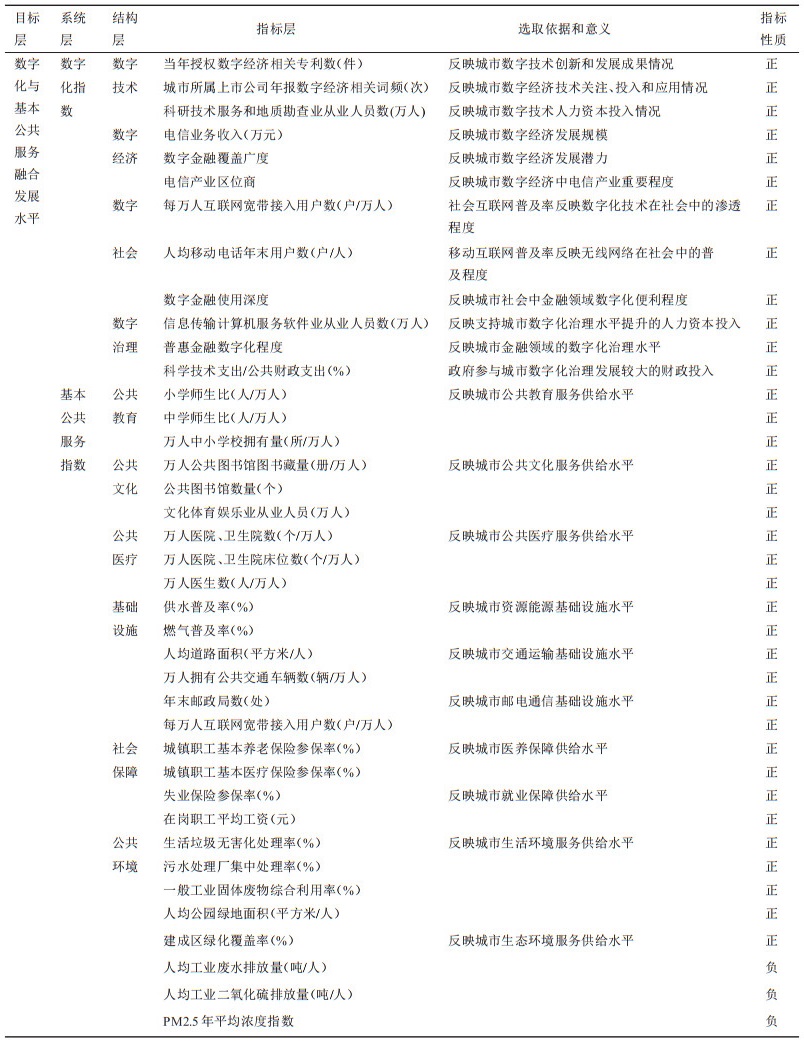

3.3 指标体系本文将城市群数字化与基本公共服务融合发展综合评价体系分为数字化和基本公共服务两个子系统。城市数字化发展历程大致可归纳为数字技术的突破和崛起,数字技术对经济和社会的影响和数字技术参与政府治理的三个阶段[51]。基于此,本文借鉴赵继娣等对城市数字化转型的归纳[52],从数字技术、数字经济、数字社会和数字治理四个维度来测度城市群数字化水平(见表 2)。《国家基本公共服务标准(2021年版)》明确了基本公共服务范围,包括学有所教、幼有所育、病有所医、劳有所得、住有所居、老有所养、文体服务保障、弱有所扶、优军服务保障等九个方面。基于此,结合数据可得性,本文借鉴辛冲冲等[1]和董艳玲等[6]构建的城市基本公共服务供给指标体系,从公共教育、公共文化、公共医疗、基础设施、社会保障和公共环境六个方面来测度城市群基本公共服务水平(见表 2)。其中人均工业废水排放量、人均工业二氧化硫排放量和PM2.5年平均浓度指数为负向指标,其余均为正向指标。

| 表 2 数字化与基本公共服务融合发展评价体系 Tab.2 Evaluation System for the Integrated Development of Digitization and Basic Public Services |

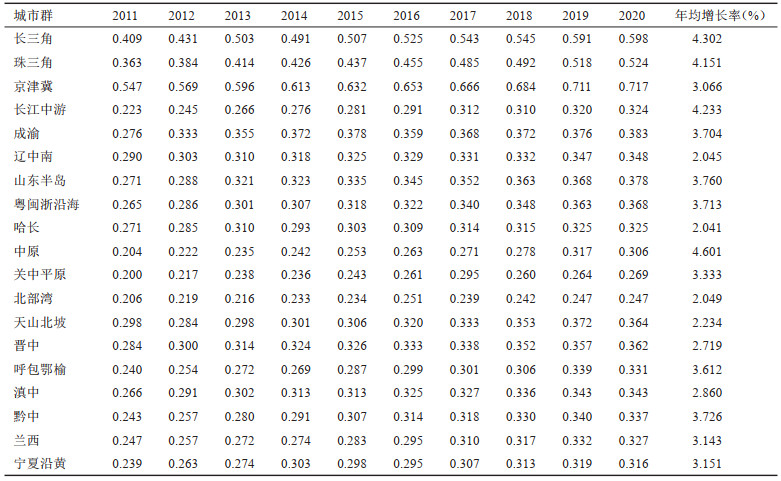

运用熵值法计算得到历年中国城市群数字化指数和基本公共服务指数,再利用耦合协调度模型计算得到中国城市群数字化与基本公共服务融合水平(见表 3)。由表 3可知,2011—2020年我国19大城市群数字化与基本公共服务融合水平均呈上升态势,印证了随着数字技术的应用普及、产业资源协同优化再配置的共同作用下,我国城市群数字化与基本公共服务耦合互动、共生协同的稳步发展。进一步观察各城市群发现,京津冀城市群融合水平得分在历年均居榜首,2020年为0.717,迈入良好协调的融合阶段,表明其数字化与基本公共服务相互促进共生融合,代表了我国城市群数字化与基本公共服务融合发展的最高水平。此外,长三角与珠三角城市群发展也较好,2020年其数字化与基本公共服务进入基本协调的融合阶段。北部湾与关中平原城市群融合水平得分在诸多年份均处于末尾,后劲严重不足,究其原因是数字化和基本公共服务发展均不足,数字化无法有效赋能基本公共服务,两系统耦合互动存在一定障碍。通过计算城市群融合水平的年均增长率可以发现,中原城市群的年均增长率最高为4.601%,发展动力较强,长三角、珠三角和长江中游城市群的增长率也较高。年均增长率最低是哈长城市群,为2.041%,虽然在2011年其融合水平已处于中上水平,但其发展动能明显不足,陆续被粤闽浙沿海、山东半岛等城市群超越,同样增长率较低的城市群有辽中南城市群和北部湾城市群。该类城市群要发挥后发优势,从数字化与基本公共服务两方面两手抓,提升两系统融合发展基础。

| 表 3 中国城市群数字化与基本公共服务融合水平统计 Tab.3 Statistics of the Integration Level of Digitization and Basic Public Services in Chinese Urban Agglomerations |

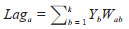

前文分析了中国城市群数字化与基本公共服务整体融合水平,未能体现其内部各城市融合水平演化情况。为了分析城市群内部各城市演化情况,根据计算结果,运用ArcGIS 10.2软件绘制得到2011、2014、2017和2020年融合水平区域分级图(见图 2)。从整体空间演化格局来看,研究期内,城市群内部各城市融合水平明显提升,2011年融合水平较低的城市全部摆脱严重失调的融合阶段。中国城市群内部城市融合水平在空间上分布不均衡,融合水平协调等级较高的城市多以城市群中心城市为主。人才、资金、技术等资源往往向中心城市集聚,基本公共服务与数字化水平较高,因此两系统融合基础较好,进而促使其协调等级较高。进一步观察可以发现,位于东部沿海和长江经济带的城市历年融合水平协调等级较高,这与前文得到的京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群整体融合水平较高的结论相一致。从时间演化趋势来看,2011年中国城市群内部城市融合水平以严重失调为主,而后以轻度失调为主。这表明多数城市数字化与基本公共服务两系统由不断磨合适应的阶段向相互促进、共生协同的趋势转变。同时,融合水平处于基本协调和良好协调阶段的中心城市数量在不断增加,这表明中心城市的牛鼻子地位逐渐凸显。未来要不断发挥中心城市对城市群周边城市的核心引领作用,发挥中心城市数字技术的溢出效应,以达到优质基本公共服务资源对周边城市的共享,合力提高城市群整体融合水平。

|

图 2 中国城市群数字化与基本公共服务融合水平区域分级图 Fig.2 Regional Classification Map of the Integration Level of Digitization and Basic Public Services in Chinese Urban Agglomerations 注:该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1825号的标准地图(比例尺为1:4800万)制作,底图无修改。 |

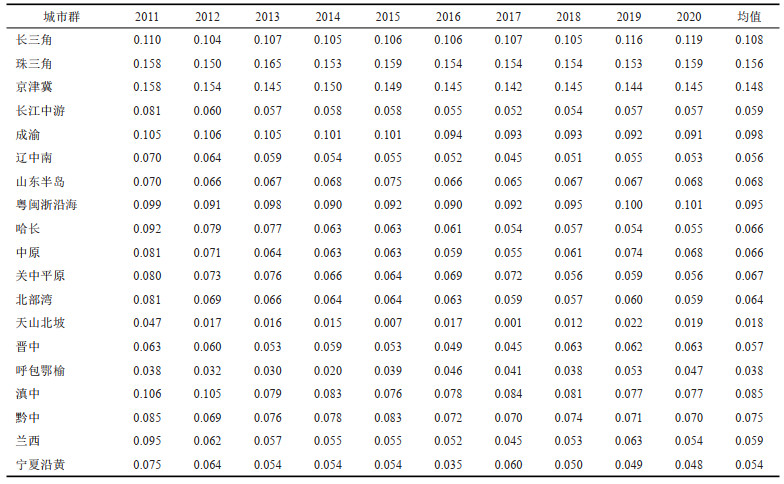

接下来运用Dagum基尼系数及其分解,分析中国城市群数字化与基本公共服务融合水平的空间差异及来源。表 4报告了反映城市群内融合水平差异的内部基尼系数计算结果。从均值看,珠三角、京津冀和长三角城市群基尼系数较大,分别为0.156、0.148和0.108,城市群内部融合水平不均衡现象明显,这可能是源于深圳、北京和上海等城市在归属城市群内的极化地位。天山北坡和呼包鄂榆城市群基尼系数则相对较小,分别为0.018和0.038,其内部城市融合水平相对其他城市群较均衡。从时间趋势看,绝大多数城市群基尼系数均呈波动下降的态势,这可能是由于城市群区域一体化战略的实施,以及中心城市数字技术与基本公共服务资源对周边城市的溢出,促使城市群数字化与基本公共服务融合水平朝着均衡化方向发展。长三角、珠三角、山东半岛、粤闽浙沿海和晋中城市群的基尼系数基本在波动中保持稳定,融合水平区域内差异波动较小。仅呼包鄂榆城市群基尼系数上升趋势明显,这可能是由于呼包鄂愉城市群处于引导培育期,核心城市对数字技术与基本公共服务资源的虹吸效应强于溢出效应导致的。综上,对于中国城市群数字化与基本公共服务融合水平区域内差异的分析,可以发现当城市群处于不同发育期时,其区域内差异演化趋势可能不同。因此,要因群施策将区域内差异控制在合理范围并力求缩小,推动城市群数字化与基本公共服务融合一体化发展服务城市群发育。

| 表 4 城市群内部基尼系数 Tab.4 Gini Coefficient Within Urban Agglomerations |

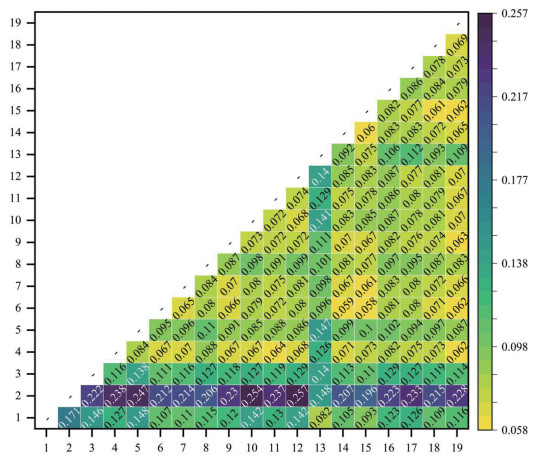

由于城市群之间的组合数较多,限于篇幅无法呈现历年城市群间基尼系数,因此参考张文彬与王赟的研究用城市群间基尼系数的年度均值[53],进一步揭示各城市群之间数字化与基本公共服务融合水平的横向差异(见图 3)。观察 图 3可知,珠三角城市群与北部湾城市群之间的基尼系数最大为0.257,表明这两个城市群之间的融合水平差距较大。其次为珠三角城市群与中原城市群、成渝城市群之间,基尼系数均值达到0.254和0.247。辽中南城市群与呼包鄂榆城市群间基尼系数最小为0.058,城市群间差异最小。还可以发现,珠三角、京津冀和长三角城市群与其余18个城市群间的基尼系数均较大,这说明区域级城市群、地区级城市群与国家级城市群间的融合水平存在的明显分层,两极分化较为明显。这是由于长期以来,各级城市群承载着不同功能分工、经济发展水平、数字技术集聚水平存在差异,引致数字化与基本公共服务融合水平存在较大差异。

|

图 3 城市群间基尼系数年度均值 Fig.3 Annual Average Gini Coefficient among Urban Agglomerations 注:“1—19”分别代表长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、辽中南、山东半岛、粤闽浙沿海、哈长、中原、关中平原、北部湾、天山北坡、晋中、呼包鄂榆、滇中、黔中、兰西、宁夏沿黄城市群。 |

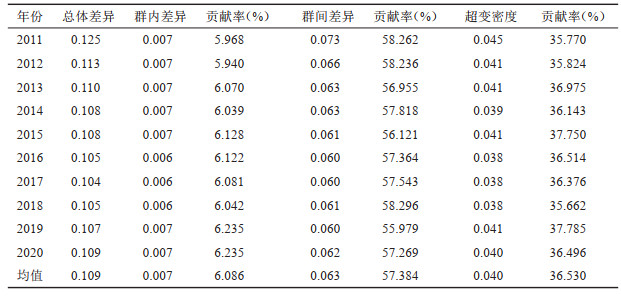

表 5报告了中国城市群总体Dagum基尼系数及其分解结果,进一步揭示引起中国城市群数字化与基本公共服务融合水平的总体差异来源。2011—2020年,我国城市群融合水平总体差异呈现先下降后小幅上升的趋势,但相较初期差异仍然有所降低,下降幅度为12.80%,向着均衡发展迈进。从差异的空间来源看,城市群间差异是引起总体差异的最大空间来源,平均贡献率达到57.384%,但其系数有减小的趋势。其次是超变密度对总体差异的贡献,反映的是城市群间的交叉重叠效应对总体差异的影响,平均贡献率达到36.530%,且存在波动上升的态势。城市群内差异的贡献最小,平均贡献率仅为6.086%,但城市群内差异贡献率走高的事实也不容忽视。综上,不难得出缩小中国城市群融合水平整体差异的重点是要缩小城市群之间的横向差距,尤其是国家级城市群与区域级、地区级城市群间的差异。

| 表 5 城市群总体基尼系数及分解 Tab.5 Overall Gini Coefficient and Decomposition for Urban Agglomerations |

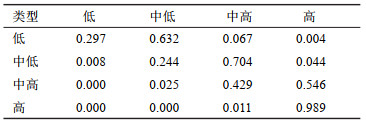

本部分通过借助马尔科夫转移概率矩阵,进一步探究中国城市群数字化与基本公共服务融合水平的内部流动方向及其稳态分布特征。表 6呈现了四分位法下2011—2020年中国城市群融合水平的传统马尔科夫转移概率矩阵结果。对角线上的数值表示融合水平在t + 1年后不发生转移的概率,非对角线上的数值表示发生转移的概率。首先,观察主对角线元素可以看出,在1年后保持原等级不变的概率为24.4%—98.9%,表明城市融合水平演进具有较强的等级稳定性。尤其是融合水平高的城市有更强的稳定性,存在“高水平发展极”集聚效应。其次,上三角所有元素的数值之和大于下三角数值之和,这表明各城市融合水平更倾向于向上转移,较低水平城市存在“后发优势”,进步空间巨大,且其打破现状的意愿也更强烈。最后,不同类型等级城市在下一年度跃迁到相邻更高等级的概率各异,表明处于不同等级的城市将面临不同的提升难题,其中中低水平类型的城市实现相邻等级跃迁的概率最大。同时,各城市不可忽视融合水平可能出现等级向下转移的风险。

| 表 6 传统Markov转移概率矩阵 Tab.6 Traditional Markov Transition Probability Matrix |

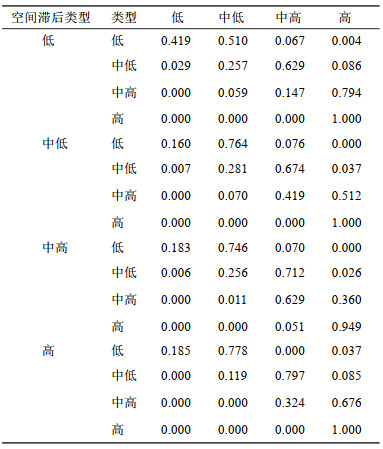

考虑数字技术和基本公共服务要素资源在城市之间的合理流动,本文基于空间邻接权重矩阵计算我国城市群数字化与基本公共服务融合水平的Moran's I指数,检验其空间相关性。根据计算结果得到,2011—2020年Moran's I指数均在1%水平上显著为正,说明城市群内城市间融合水平具有显著的空间正相关。因此,有必要进一步将空间因素考虑进去,建立空间马尔可夫转移概率矩阵,以揭示空间关联视角下融合水平的转移特征(见表 7)。

| 表 7 空间Markov转移概率矩阵 Tab.7 Spatial Markov Transition Probability Matrix |

考虑空间关联的影响后,可以发现。第一,同一空间滞后类型下不同等级的转移概率各异,表明邻近城市融合水平的高低会对本城市融合水平的转移概率产生不同程度的影响。第二,不同空间滞后类型下转移概率矩阵各不相同,表明在邻近城市融合水平存在差异的情况下,本城市融合水平受到邻近城市影响而发生转移的概率各不相同。结合一二两点可以发现,各城市融合水平的转移概率受到滞后类型和初始等级的双重影响。第三,在低水平、中低水平和高水平邻近滞后类型下,低水平、中低水平、中高水平城市融合水平向上转移的概率均大于维持原有等级的概率,说明在空间效应影响下较低水平的城市依然具有向高水平迈进的后发优势。第四,不同空间滞后类型下上三角元素之和均大于下三角元素之和,这说明在空间溢出效应的影响下,各城市融合水平同样更倾向于向上转移,高水平地区对低水平地区存在一定溢出辐射带动作用。第五,不同滞后类型下,较低水平的城市在向上跃迁过程中具有异质性。低水平向中低水平跃迁、中低水平向中高水平跃迁的最大概率均发生在高水平滞后条件下,而中高水平向高水平转移概率最大发生在低水平滞后条件下。

5 结论与讨论 5.1 结论本文通过构建数字化与基本公共服务融合水平综合评价体系,利用熵值法、耦合协调度模型、Dagum基尼系数及其分解、传统与空间Markov链方法,对中国城市群数字化与基本公共服务融合水平的时空动态展开探讨。得到如下研究结论:

第一,中国城市群数字化与基本公共服务融合水平均呈稳步上升态势。京津冀城市群进入良好协调的融合阶段,长三角、珠三角城市群进入基本协调的融合阶段,其余城市群尚处于不断磨合适应的轻度失调融合阶段。中原、长三角、珠三角和长江中游城市群发展动力较强,哈长城市群发展动力最弱。

第二,城市群内部各城市融合水平空间分布不均衡,城市群中心城市和位于东部沿海、长江经济带的城市融合水平较高。融合水平迈入基本协调和良好协调阶段的中心城市数量在不断增加,中心城市的牛鼻子地位逐渐凸显。

第三,城市群内融合水平差异演进态势异质性明显,群间差异是引致总体差异的主要来源,其次为超变密度贡献。具体地,珠三角、京津冀和长三角城市群区域内差异较大,珠三角与北部湾城市群之间的差异最大,辽中南与呼包鄂榆城市群之间的差异最小。绝大多数城市群区域内差异呈波动减小或稳定态势,仅呼包鄂榆城市群区域内差异上升趋势明显。

第四,马尔科夫链分析表明,融合水平高的城市有更强的稳定性,低水平城市后发优势明显,各城市融合水平更倾向于向高水平转移。考虑空间关联因素后,较低水平的城市依然具有向高水平迈进的后发优势,高水平城市对低水平地区存在一定溢出辐射带动作用。

5.2 讨论数字化与基本公共服务融合发展是两系统耦合互动与共生协同的过程,这对于基本公共服务在城市群范围内均等化、优质化供给具有重要意义。融合水平的整体提升,实质是数字服务化和服务数字化为核心枢纽的两系统共生协同。通过对中国城市群数字化与基本公共服务融合水平时空动态的研究,有助于深刻认识现阶段我国城市群发育过程中数字化与基本公共服务融合发展的短板与问题。

第一,我国多数城市群数字化与基本公共服务融合水平较低,还处于不断磨合适应的轻度失调融合阶段。针对这一发展现状,应从数字化、基本公共服务这两个基本点着力来提升我国城市群整体融合水平。一方面,各城市群应加强数字基础设施建设以及数字技术的研发,为城市群数字化发展提供基础动能。另一方面,健全基本公共服务供给机制,明确政府兜底保障职责,鼓励支持社会公益团体、组织、行业协会等参与,构建多元化供给格局,提高城市群基本公共服务水平。

第二,中国城市群数字化与基本公共服务融合水平空间分布不均衡,区域差异显著。融合水平较高的城市群群内差异较大,群内差异较小的城市群融合水平又较低。因此,在未来应该在发展中谋均衡、在均衡中谋发展。全局而言,加强数字技术推广,破除地理距离限制,形成全国城市群大网络,缩小群间差异。区域而言,发挥中心城市的牛鼻子作用,牵动周边城市融合水平提升,缩小群内差异。

第三,融合水平较低的城市具有后发优势,邻近城市会影响本城市融合水平的演变。低水平城市应抓住后发优势,从邻近高水平城市引进数字技术、学习先进经验,快速提升融合水平。同时,融合水平的提升是一个循序渐进的过程,跨等级提升概率较小,遵循循序渐进的发展规律,数字化与基本公共服务的协同是关键。

最后,本文仍存在以下不足。首先是数字化与基本公共服务融合水平的测度,本文虽然采用耦合协调度模型进行测度,相对于直接反映两系统融合水平的指标,测度结果难免存在一定偏误。其次,数字化与基本公共服务融合是一个复杂的系统过程,本文仅对融合水平的时空动态进行了探讨,但限于篇幅未对融合水平的影响因素进行分析。准确掌握融合水平的影响机制,也是推动数字化与基本公共服务融合发展的重要方面。因此,未来应加强对直接反映两系统融合水平指标数据的搜集和获取,提升测算结果的准确性。同时,拓展对融合水平影响因素的识别研究,揭示融合水平提升的机理。

| [1] |

辛冲冲, 陈志勇. 中国基本公共服务供给水平分布动态、地区差异及收敛性[J]. 数量经济技术经济研究, 2019, 36(8): 52-71. [Xin Chongchong, Chen Zhiyong. Distribution dynamics, regional differences and convergence of basic public service supply level in China[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2019, 36(8): 52-71.] |

| [2] |

姜晓萍, 吴宝家. 人民至上: 党的十八大以来我国完善基本公共服务的历程、成就与经验[J]. 管理世界, 2022, 38(10): 56-70. [Jiang Xiaoping, Wu Baojia. Putting the people first: The process, achievements and experience in improving basic public services since the 18th national congress of the Communist Party of China[J]. Journal of Management World, 2022, 38(10): 56-70.] |

| [3] |

王建冬, 窦悦, 任军霞, 等. 从"整体性服务"到"智能体服务": 数字化转型背景下政府公共服务模式创新研究[J]. 电子政务, 2023(1): 12-22. [Wang Jiandong, Dou Yue, Ren Junxia, et al. From "holistic service" to "intelligent service": Research on innovation of government public service model under the background of digital transformation[J]. E-Government, 2023(1): 12-22.] |

| [4] |

Haug N, Dan S, Mergel I. Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda[J]. Public Management Review, 2024, 26(7): 1963-1987. DOI:10.1080/14719037.2023.2234917 |

| [5] |

余运江, 杨力, 任会明, 等. 中国城市数字经济空间格局演化与驱动因素[J]. 地理科学, 2023, 43(3): 466-475. [Yu Yunjiang, Yang Li, Ren Huiming, et al. Spatial evolution and driving factors of urban digital economy development in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(3): 466-475.] |

| [6] |

董艳玲, 李华. 中国基本公共服务的均等化测度、来源分解与形成机理[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(3): 24-43. [Dong Yanling, Li Hua. Measurement, source decomposition and formation mechanism of equalization in the basic public service in China[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2022, 39(3): 24-43.] |

| [7] |

方创琳. 新发展格局下的中国城市群与都市圈建设[J]. 经济地理, 2021, 41(4): 1-7. [Fang Chuanglin. China's urban agglomeration and metropolitan area construction under the new development pattern[J]. Economic Geography, 2021, 41(4): 1-7.] |

| [8] |

刘亚娜. 基本公共服务视角下城市群流动人口治理转型[J]. 中国行政管理, 2021(11): 148-150. [Liu Yana. Transformation of floating population governance in urban agglomerations from the perspective of basic public services[J]. Chinese Public Administration, 2021(11): 148-150.] |

| [9] |

范恒山, 肖金成, 方创琳, 等. 城市群发展: 新特点新思路新方向[J]. 区域经济评论, 2017(5): 1-25. [Fan Hengshan, Xiao Jincheng, Fang Chuanglin, et al. Urban agglomeration development: New characteristics, new ideas and new directions[J]. Regional Economic Review, 2017(5): 1-25.] |

| [10] |

杨胜利, 姚健. 城市群公共服务资源均等化再测度与思考: 以京津冀为例[J]. 公共管理与政策评论, 2021, 10(3): 123-133. [Yang Shengli, Yao Jian. Equalization measurement and optimization of public service resources in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Public Administration and Policy Review, 2021, 10(3): 123-133.] |

| [11] |

张学良, 林永然. 都市圈建设: 新时代区域协调发展的战略选择[J]. 改革, 2019(2): 46-55. [Zhang Xueliang, Lin Yongran. The construction of metropolitan area: A strategic choice of coordinatedregional development in the new era[J]. Reform, 2019(2): 46-55.] |

| [12] |

匡贞胜, 巢飞, 肖莎. 行政区划改革的目标何以达成?——基于行动研究的过程分析[J]. 中国行政管理, 2023(3): 25-34. [Kuang Zhensheng, Chao Fei, Xiao Sha. How to achieve the goal of territorial administrative reform: A process analysis based on action research methodology[J]. Chinese Public Administration, 2023(3): 25-34.] |

| [13] |

Zou Q, Mao Z, Yan R, et al. Vision and reality of e-government for governance improvement: Evidence from global cross-country panel data[J/OL]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 194: 122667. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122667.

|

| [14] |

陈缘. 以数字技术助推粤港澳大湾区公共服务协同共享[J]. 中国行政管理, 2023(1): 153-155. [Chen Yuan. Using digital technology to promote collaborative sharing of public services in the Guangdong-Hong Kong-macao greater bay area[J]. Chinese Public Administration, 2023(1): 153-155.] |

| [15] |

甄峰, 花俊, 黄朝永. 数字化时代的城市与区域发展构想[J]. 人文地理, 2000, 15(2): 49-52. [Zhen Feng, Hua Jun, Huang Chaoyong. The new concept of urban and regional development under the digitizedtimes[J]. Human Geography, 2000, 15(2): 49-52. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2000.02.012] |

| [16] |

Tura N, Ojanen V. Sustainability-oriented innovations in smart cities: A systematic review and emerging themes[J/OL]. Cities, 2022, 126: 103716. http://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103761.

|

| [17] |

Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144. |

| [18] |

Qin B, Qi S. Digital transformation of urban governance in China: The emergence and evolution of smart cities[J]. Digital Law Journal, 2021, 2(1): 29-47. |

| [19] |

杨丰一, 孙萍. 数字社会政府治理的逻辑疏理与矛盾纾解[J]. 中国特色社会主义研究, 2023(2): 93-101. [Yang Fengyi, Sun Ping. Logical rationalization and conflict resolution of government governance in digital society[J]. Studies on Socialism with Chinese Characteristics, 2023(2): 93-101.] |

| [20] |

Andersson C, Hallin A, Ivory C. Unpacking the digitalisation of public services: Configuring work during automation in local government[J/ OL]. Government Information Quarterly, 2022, 39(1): 101662. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101662.

|

| [21] |

吴克昌, 闫心瑶. 数字治理驱动与公共服务供给模式变革——基于广东省的实践[J]. 电子政务, 2020(1): 76-83. [Wu Kechang, Yan Xinyao. Digital governance drive and reform of public service supply model: Based on the practice of Guangdong province[J]. EGovernment, 2020(1): 76-83.] |

| [22] |

Chen Y, Chen Z. Can e-government online services offer enhanced governance support? A national-level analysis based on fsQCA and NCA[J/OL]. Journal of Innovation & Knowledge, 2024, 9(3): 100526. https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100526.

|

| [23] |

温雅婷, 余江, 洪志生, 等. 数字化转型背景下公共服务创新路径研究——基于多中心—协同治理视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2021, 42(3): 101-122. [Wen Yating, Yu Jiang, Hong Zhisheng, et al. Innovation path for public service in the context of digital transformation: Based on polycentric-collaborative governance perspectives[J]. Science of Science and Management of S.& T, 2021, 42(3): 101-122.] |

| [24] |

张海鹏. 中国城乡关系演变70年: 从分割到融合[J]. 中国农村经济, 2019(3): 2-18. [Zhang Haipeng. The evolution of China's urbanrural relations in the past seven decades: From separation to integration[J]. Chinese Rural Economy, 2019(3): 2-18.] |

| [25] |

Zhang C, Fan Y, Fang C. When will China realize urban-rural integration? A case study of 30 provinces in China[J/OL]. Cities, 2024, 153: 105290. http://doi/org/10.1016/j.cities.2024.105290.

|

| [26] |

张毅, 贺欣萌. 数字赋能可以纾解公共服务均等化差距吗?——资源视角的社区公共服务价值共创案例[J]. 中国行政管理, 2021(11): 131-137. [Zhang Yi, He Xinmeng. Can digital empowerment alleviate the gap of in the equalization of public services?: Case of public service value co-creation in perspectives of recourse[J]. Chinese Public Administration, 2021(11): 131-137.] |

| [27] |

史新杰, 崔柳, 傅昌銮. 数字技术助推城乡公共服务均等化: 作用机理与实践逻辑[J]. 治理研究, 2023, 39(2): 109-123, 159-160. [Shi Xinjie, Cui Liu, Fu Changluan. Digital technologies promote equalization of public services between urban and rural areas: Mechanism and practical logic[J]. Governance Studies, 2023, 39(2): 109-123, 159-160.] |

| [28] |

唐天伟, 刘文宇, 江晓婧. 数字经济发展对我国地方政府公共服务效率提升的影响[J]. 中国软科学, 2022(12): 176-186. [Tang Tianwei, Liu Wenyu, Jiang Xiaojing. Influence of digital economy development on local government public service efficiency promotion[J]. China Soft Science, 2022(12): 176-186.] |

| [29] |

苏春红, 李真. 数字经济提升政府公共服务能力了吗[J]. 现代经济探讨, 2023(1): 1-14. [Su Chunhong, Li Zhen. Has the digital economy improved government public service capabilities[J]. Modern Economic Research, 2023(1): 1-14.] |

| [30] |

惠宁, 宁楠. 数字经济驱动公共服务质量提升的效应与机制研究[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2023, 23(1): 109-124. [Hui Ning, Ning Nan. Research on the effect and mechanism of digital economy driving public service quality's improvement[J]. Journal of Beijing University of Technology(Social Sciences Edition), 2023, 23(1): 109-124.] |

| [31] |

周小刚, 文雯. 数字经济对公共服务高质量发展影响的机理分析与实证研究[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38(3): 97-105. [Zhou Xiaogang, Wen Wen. Mechanism analysis and empirical study on the impact of digital economy on the high-quality development of public services[J]. Journal of Statistics and Information, 2023, 38(3): 97-105.] |

| [32] |

鲍鹏程, 黄林秀. 数字经济与公共服务质量——来自中国城市的经验证据[J]. 北京社会科学, 2023(5): 66-79. [Bao Pengcheng, Hu-ang Linxiu. Digital economy and public service quality: Empricial evidence from Chinese cities[J]. Social Sciences of Beijing, 2023(5): 66-79.] |

| [33] |

张德钢, 黄巍瑶. 十大城市群基本公共服务差异及收敛性分析[J]. 统计与决策, 2022, 38(24): 44-48. [Zhang Degang, Huang Weiyao. Analysis of differences and convergence of basic public services in ten urban agglomerations[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(24): 44-48.] |

| [34] |

Zhang S, Deng Y. Effects of internal migrants' health on economic resilience in China's Yangtze River Delta urban agglomeration: Moderating effects of basic public health services[J/OL]. Frontiers in Public Health, 2024, 12: 1392657. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1392657.

|

| [35] |

方创琳. 京津冀城市群一体化发展的战略选择[J]. 改革, 2017(5): 54-63. [Fang Chuanglin. Stratgic choice of integrated development of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Reform, 2017(5): 54-63.] |

| [36] |

Li Q, Yang Z, Tian Z, et al. Multidimensional measurement of the High-Quality development of city Clusters: Dynamic Evolution, regional differences and trend forecasting: Based on the basic connotation of Chinese-style modernization[J/OL]. Ecological Indicators, 2024, 161: 111989. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111989.

|

| [37] |

马斌斌, 豆媛媛, 贺舒琪, 等. 中国数字经济与旅游产业融合发展的时空特征及驱动机制[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 192-201. [Ma Binbin, Dou Yuanyuan, He Shuqi, et al. Spatiotemporal characteristics and driving mechanisms of the integration development of digital economy and tourism industry in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 192-201.] |

| [38] |

Barns, Sarah, et al. Digital infrastructures and urban governance[J]. Urban Policy and Research, 2017, 35(1): 20-31. |

| [39] |

曾鹏, 魏旭, 黄丽 露". 双碳"目标约束下的中国城市群高质量发展SD模型与模拟[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2022, 24(5): 52-61, 129. [Zeng Peng, Wei Xu, Huang Lilu. SD model and simulation of high-quality development of China's urban agglomeration under "Dual Carbon" goals[J]. Journal of Hohai University(Philosophy and Social Sciences), 2022, 24(5): 52-61, 129.] |

| [40] |

Alvarenga A, Matos F, Godina R, et al. Digital transformation and knowledge management in the public sector[J/OL]. Sustainability, 2020, 12(14): 5824. https://doi.org/10.3390/su12145824.

|

| [41] |

曾鹏, 覃意晗, 周联超. 中国城市新质生产力水平的测算及时空格局[J]. 地理科学进展, 2024, 43(6): 1102-1117. [Zeng Peng, Qin Yihan, Zhou Lianchao. Measurement and spatiotemporal pattern of new quality productive forces level in Chinese cities[J]. Progress in Geography, 2024, 43(6): 1102-1117.] |

| [42] |

杨莎莎, 魏旭, 魏雪纯, 等. 中国城市群"文—旅—科"产业融合发展水平攀升规律的定量模拟与验证[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 150-161. [Yang Shasha, Wei Xu, Wei Xuechun, et al. Quantitative simulation and verification of the rising law of "culture-tourismscience" industry integration development level in China's urban agglomeration[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 150-161.] |

| [43] |

朱媛媛, 周笑琦, 顾江, 等. 长江中游城市群"文—旅"产业融合发展的空间效应及驱动机制研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(5): 785-796. [Zhu Yuanyuan, Zhou Xiaoqi, Gu Jiang, et al. Spatial effect and driving mechanism of the integrated development of culture tourism industries in the middle Yangtze River Basin urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2022, 41(5): 785-796.] |

| [44] |

孙久文, 崔雅琪, 张皓. 黄河流域城市群生态保护与经济发展耦合的时空格局与机制分析[J]. 自然资源学报, 2022, 37(7): 1673-1690. [Sun Jiuwen, Cui Yaqi, Zhang Hao. Spatio-temporal pattern and mechanism analysis of coupling between ecological protection and economic development of urban agglomerations in the Yellow River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(7): 1673-1690.] |

| [45] |

Dagum C. A New Approach to the decomposition of the GiNi Income inequality ratio[J]. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531. |

| [46] |

胡森林, 焦世泰, 张晓奇. 中国城市旅游发展的时空演化及影响因素——基于动态空间马尔科夫链模型的分析[J]. 自然资源学报, 2021, 36(4): 854-865. [Hu Senlin, Jiao Shitai, Zhang Xiaoqi. Spatiotemporal evolution and influencing factors of China's tourism development: Based on the non-static spatial Markov chain model[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(4): 854-865.] |

| [47] |

Ma J, Zhang J, Sun F, et al. Spatial-temporal pattern and influencing factors of tourism ecological security in Huangshan City[J/OL]. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11: 1214741. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1214741.

|

| [48] |

Liao Z, Liang S, Wang X. Spatio-temporal evolution and driving factors of green innovation efficiency in the Chinese urban tourism industry based on spatial Markov chain[J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 10671. https://doi.org/10.1038/s41598-024-61226-9.

|

| [49] |

曾鹏, 蒋晓昆, 陈意. 中国城市群土地绿色利用效率时空演变及爬升曲线模拟[J]. 资源科学, 2024, 46(1): 187-204. [Zeng Peng, Jiang Xiaokun, Chen Yi. Spatiotemporal evolution and climbing curve simulation of land green use efficiency in urban agglomerations of China[J]. Resources Science, 2024, 46(1): 187-204.] |

| [50] |

郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418. [Guo Feng, Wang Jingyi, Wang Fang, et al. Measuring China's digital financial inclusion: Index compilation and spatial characteristics[J]. China Economic Quarterly, 2020, 19(4): 1401-1418.] |

| [51] |

Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144. |

| [52] |

赵继娣, 曲如杰, 王蕾, 等. 城市数字化转型中的社会风险演化及防范对策研究[J]. 电子政务, 2022(6): 111-124. [Zhao Jidi, Qu Rujie, Wang Lei, et al. Research on the evolution of social risks and prevention countermeasures in urban digital transformation[J]. EGovernment, 2022(6): 111-124.] |

| [53] |

张文彬, 王赟. 可行能力视角下中国福利水平区域差异、动态演进与结构分解[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(12): 45-66. [Zhang Wenbin, Wang Yun. Regional differences, dynamic evolution and structural decomposition of China's welfare from the perspective of feasible capability[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2021, 38(12): 45-66.] |