在新冠肺炎疫情肆虐,制造业价值链遭受严重冲击的背景下,中国文创产业受数字技术的推动逆流而上,发展不断加速:供给方面,新基建政策出台,5G网络、数据中心等数字基础设施正加快建设,与区块链、云计算、人工智能等数字技术发展并行迭代,推动文创产业的生产组织进一步功能分工。需求方面,旅游、展览、观影、演出等大量的文化活动通过各类视频,由“线下”搬上“云端”,使得文创产业逆势而上,在中国经济“调结构”和“稳增长”中发挥了积极作用。全国规模以上文创企业营业收入从2015年的2.7万亿元,增长到2022年的12.28万亿元,同比增长20.86%,占GDP的比值从3.95% 提高至10.41%[1]。虽然,文创产业发展势头良好,但复杂的国际环境使得“外循环”的不确定性骤增。在此背景下,探究新时期中国文创产业依托价值链的城市功能分工“内循环”空间格局,成为“双循环”背景下,培育新的经济增长点,赋能并促进中国经济稳定、健康增长的迫切需求。

现代交通和通讯技术的发展,使得要素的空间流动日趋增强,建立在价值链基础上的城市功能分工是承载“内循环”的空间基础[2]。学术界对城市功能分工的关注,源于20世纪60年代全球贸易的兴起和跨国公司的运营[2,3],分工从产业间分工、产业内分工,深化至产品内分工,即基于价值链各个环节的分工[3,4]。学者们研究发现,随着分工的深化,企业的功能专业化会投射在空间层面。随着承担同一价值链环节的企业在某城市大量集聚,该城市便会呈现该环节的功能专业化[5,6]:首先,为应对多变的市场竞争环境,企业基于节约成本或获取关键要素的需求,将不同功能机构布局在相应的城市,从而初步形成基于价值链的城市分工格局。然后,基于相似的区位指向,先行企业的城市功能布局,能吸引承担相同价值链环节其它企业的集聚,从而产生外部经济,并带来规模报酬递增;最后,循环累积因果效应带来的正向反馈,使得城市功能分工的特征不断加强,从而形成功能专业化(functional specialization)[7]。学者们从理论上归纳出总部型、研究开发型、生产制造型、批发零售型、商务服务型、仓储物流型六种功能分工城市[3,6],并指出城市的功能专业化可显著提升城市生产率[8],带来城市间更多的信息、人员、资本联系[3],因此成为了城市群、城市网络形成的根本动力[8,9]。

经济学界对城市功能分工的测度表现出高度热诚,但受限制于企业协作关系数据的可得性,多数研究只是依托制造业就业数据,利用企业管理人员与生产人员[4]、白领与蓝领[10]的比例关系,来度量城市在“服务”与“制造”环节的功能分工[11]。例如,Duranton和Puga利用美国管理部门、生产部门的就业数据构建区位商,测算了城市的功能分工[4]。Brunelle利用就业数据,测算了加拿大15个行业的城市功能专业化水平[5];苏红键等为代表的中国学者,利用就业区位商对中国城市的功能分工开展了测度[12-14]。由此可见,经济学术界针对制造业的城市功能分工水平测算还存在一些不足。第一,口径比较粗略,把城市功能单一区分“生产”和“管理”两种,没有展现价值链其它环节的功能分工全貌;第二,单一使用区位商作为测度指标,无法得知城市间复杂的分工协作究竟如何展开。

要清晰得知城市功能分工的整体格局,需要借助网络视角,而这正是地理学研究的专长。地理学者们对城市网络的研究非常丰富。他们依托交通、人口、信息、资金、技术专利等,构建了不同类型的城市网络,分析城市间经济活动的区位分布、权力等级、联系特征、空间组织,并探讨了嵌入网络对城市个体发展的作用[15-20]。然而,少数学者敏锐地指出,虽然已有研究构建网络的方式很多,但多忽略基于价值链功能的城市分工联系[5]。而事实上,在经济日趋一体化的今天,基于价值链协作的功能分工联系在城市间最为普遍[21,22]。正是源于功能分工,城市间的竞争已经不再单一决定于其本身的规模和等级,而越来越取决于城市间多尺度空间的联系,以及其参与功能分工的地位。因此,相对于关注单个城市“规模”和“等级”的传统视角,关注城市网络基于价值链的“分工”和“联系”视角更为有意义[23]。

杨格定理指出:市场规模能支撑分工的发展,而分工深化又能扩大市场规模[24]。今天,随着国民收入的增加,民众的精神需求快速提升,引发文创产业市场规模的迅速扩大,因此文创产业价值链的空间分割(fragmentation of production)正悄然展开,并带来出巨大的发展潜力。但作为新生力量,文创产业目前还不具备如制造业在国民经济中的主体地位,因此极少引起学者们对其城市功能分工的关注[21]。中国文创产业“内循环”格局是否基本完备?依托产业价值链的功能分工城市网络具有何种特征?城市间协作关系如何展开?各个城市在不同功能模块中具有何种定位和优势?以这些问题为导向,本文以2020年中国剔除ST类企业的全部347家文创上市企业为样本,刻画并分析了中国文创产业依托价值链功能分工的城市间协同发展格局。本文可能的创新点在于:首先,将学术界基于制造业的城市功能分工研究,深化运用于文创产业;其次,突破已有研究停留于“管理”和“生产”两个功能模块,将分工研究深化延伸至“研究开发”“生产制作”“批发零售”“运营服务”全部的价值链环节;最后,基于网络视角,改良以往仅使用区位商来测度专业化水平的局限,结合“属性数据”和“关系数据”来构建城市功能分工指数,测算并识别各个城市的优势功能,归纳不同功能专业化城市的空间分布规律。

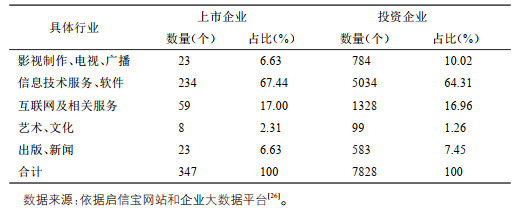

2 数据与研究方法首先,本文在借鉴已有学者研究的基础上[25],依据中国证监会《2020年3季度上市公司行业分类结果》为标准,以截止2020年347家中国文创上市企业,及其投资的7828家企业为样本(表 1);利用企业官方网站和启信宝网站,获取企业的注册城市、主营业务等信息;然后,依托这些企业的主营业务在价值链环节上的归属,依据它们之间的投资联系、构建4种功能分工的城市网络;最后,构建城市功能分工指数,测度不同城市最具代表性的功能分工类型,并探寻不同功能专业化城市的空间分布规律。

| 表 1 2020上市文创上市企业及其对外投资企业数量统计 Tab.1 Statistics on the Number of Listed Cultural and Creative Enterprises and Their External Investment Companies in 2020 |

根据注册地点,347家文创上市企业、以及其对外投资的7828家公司,分布于中国的266个城市。假设位于城市a的i上市企业(i=1, 2, 3, …n),在城市b投资了j企业(j=1, 2, 3, …m),则城市a和城市b间缘于企业i投资了企业j产生了1次联系。若城市a与城市b间通过i上市企业产生的联系次数为raib,则:

|

(1) |

对任意的城市a和b来说,a,b两城市间的联系次数为:

|

(2) |

如上海某上市公司,它对外投资有6家公司,4家位于深圳,2家位于北京。则基于该上市公司产生的上海和深圳的联系次数为4,上海和北京的联系次数为2。如此,便形成“266 × 266”的有向文创产业城市网络。

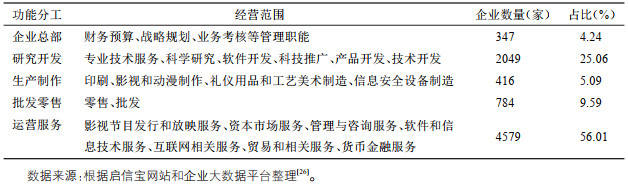

2.2 功能分工的城市网络构建学者们针对制造业的已有研究,从理论上将城市划分成六种功能分工类型[3,6]。然而,这种基于制造业的分类并不完全适用于文创产业功能分工分析。第一,不同于传统制造业生产的实物产品,文创产业多是音乐、软件、动漫、影视等虚拟产品,因此其价值链还不具有“仓储物流”环节。第二,由于本文是基于网络视角,依托企业总部对于价值链其它环节的投资,来构建文创产业的功能分工城市网络,而“公司总部”所在城市间,并不存在于基于“公司总部”功能的投资活动。因此,“公司总部”环节被独立拿出,在整体网络中展开分析。基于以上两点原因,再结合347家上市文创企业所投资企业的具体经营类型,本文把文创产业价值链划分成四个环节:“研究开发环节”“生产制作环节”“批发零售环节”“运营服务环节”。在此基础上,依托公司所承担的价值链环节从整体城市网络中抽离拆解4大功能分工城市网络(表 2)。

| 表 2 文创产业基于价值链的功能分类 Tab.2 Functional Classification of Cultural and Creative Enterprises Based on Value Chain |

具体构造功能分工城市网络的步骤:①根据某上市公司的投资企业主营业务内容,划分其投资企业所属价值链环节功能分工。②测算某上市公司基于特定价值链功能分工的城市间联系。如,在测算“生产制造城市联系”时,深圳某上市文创公司,在杭州投资有5家公司,其中2家为生产制造型公司,3家为运营服务公司。则在“生产制造城市联系”中,由该文创上市公司所引发的深圳和杭州的联系数为2。③构建价值链功能分工城市网络。把347家上市文创公司,因投资其他城市生产制造功能公司而产生的城市间联系叠加,便形成“生产制造城市网络”。以此类推,得到其它3种功能分工城市网络。

①考虑篇幅限制,本文只展示排名前20城市的功能专业化数值。

2.3 城市功能专业化指标的构建已有研究大多基于就业“区位商”来测度城市在“研发”和“生产”两个价值链环节的功能专业化水平。然而,“区位商”数值只能表征城市专业化程度的静态总量或集聚水平,其忽略了城市基于分工的紧密联系。嵌入网络不同位置会带来城市不同的权力地位,将显著影响城市内企业的动态集聚和发展潜力,从而再次作用于城市的功能专业化水平。因此,本文从网络视角,引入“中心度”结合“区位商”来构建城市的功能专业化指标。

(1)区位商。区位商能从静态角度来刻画城市专业化强度。其计算公式如下:

|

(3) |

其中,LQij为区位商,qij为i城市中价值链j功能的企业数量与i城市所有企业数量的比值,qj表示全国范围内价值链j功能的企业数量与全国所有企业数量的比值。

(2)中心度。中心度能从网络联系视角来测度城市在功能分工格局中的重要性。本文以度数中心度来反映该城市在网络中的地位[27]。

|

(4) |

其中,n为城市数量,Ci是i城市的中心度;当城市i与j无直接联系时,bij=0,否则,bij=1。Ci范围为[0,n-1],其值越大,i城市网络联系越丰富,其权力就越大。

(3)功能专业化指标。将城市的企业数量区位商与其在不同功能分工网络的中心度相乘,可以更全面地衡量各城市的功能专业化水平。其计算方式如下:

|

(5) |

其中,NLQij是i城市的j功能的专业化指标,LQij为区位商,Ci为中心度。

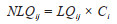

3 功能分工城市网络的结构特征截至2020年3季度,中国文创上市企业总部共347家,分布于55个城市。从图 1可以看出,中国文创上市公司总部明显集聚于京津冀、长三角、珠三角城市群的中心城市。其中北京(93家,26.80%)、上海(41家,11.82%)、深圳(32家,9.22%)、杭州(28家,8.07%),4个城市占据了中国55.91%的文创上市公司总部。

|

图 1 中国文创上市企业总部空间分布 Fig.1 Spatial Distribution of Headquarters of Listed Chinese Cultural and Creative Companies 注:基于国家自然资源部标准地图服务系统的标准地图(审图号GS(2020)4619号,比例尺为1:2000万)绘制,底图无修改。下同。 |

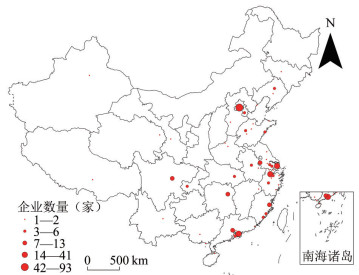

运用ARCGIS、UCINET软件,以城市为节点,以城市间投资次数为连线,绘制出中国文创产业的研究开发、生产制作、批发零售、运营服务4种功能分工的城市网络(表 3)。

| 表 3 中国文创产业四大功能分工城市网络特征 Tab.3 Characteristics of the City Network with Four Major Functions of Cultural and Creative Industries in China |

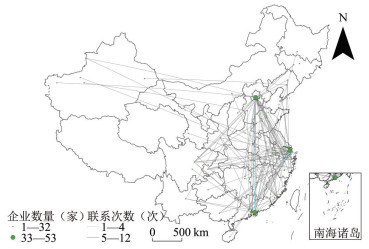

文创产品主要满足消费者的精神需求,研发环节是整个产业价值链的核心,企业数量高达2049家。从空间分布来看,京津冀、长三角、珠三角、成渝城市群的一线、新一线城市是研究开发企业的主要集聚地。其中,北京(34.55%)、上海(12.35%)、杭州(5.27%)、广州(4.49%)、成都(4.10%)五个城市拥有的研发企业数占总量的60.76%。特别是北京,拥有的研发企业占据总量的1/3,几乎三倍于第二名的上海(图 2)。

|

图 2 研究开发城市网络空间与拓扑特征 Fig.2 Research and Development of Spatial and Topological Characteristics of City Network |

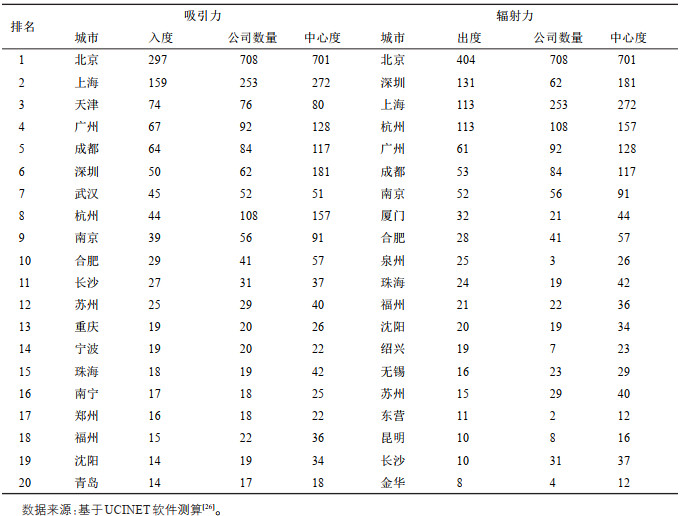

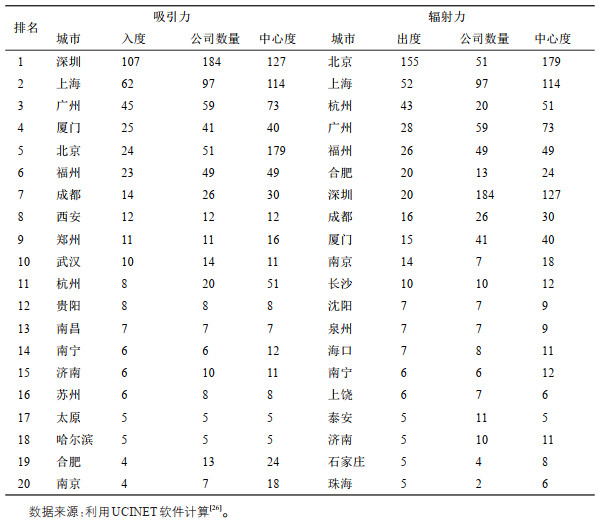

从空间联系特征来看,研究开发城市网络的城市数量为114个,联系总数量为1309次;平均每个城市的联系量为11.94次。整体而言,网络联系主要集中在胡焕庸线以东地区,形成以北京为核心,以上海、天津、广州、成都、深圳等城市为边缘节点的放射状“星形”结构,网络中心势数值较低。表 4测算了研究开发城市网络中的中心度,并且依据投资方向,分别从“出度”“入度”区分了研究开发功能中“辐射力”“吸引力”排名前10的城市。其中,“出度”为某城市对其他城市投资研发企业的数量,能体现该城市在研发功能中的辐射力;“入度”为某城市接受外来城市投资到本地研发企业的数量,能体现该城市研发功能的吸引力。

| 表 4 研究开发城市网络吸引力和辐射力排名前20城市 Tab.4 Top 20 Cities in Terms of Attractiveness and Radiance in the Network of Research and Development |

北京在网络里的中心度最高,展现了其在文创产业研究开发职能上,拥有无与伦比的网络权力。在网络联系次数排名前10的城市对中,均有北京参与。北京的出度(404)是排名第二的深圳(131)的3倍左右。它对其他城市密集的研发资本投资,展现了北京在文创产业研发环节具有极强的辐射力;北京的入度(297)是排名第二的上海(159)的2倍左右。这意味着北京对其他城市的研发资本亦具有极强的吸引力。作为中国文化、科技、艺术中心,北京文创研发类企业密集、人才荟萃。其在积极对外拓展的同时,又兼容并蓄吸纳外来的研发类企业。此外,出度排名靠前的城市还有深圳、上海、杭州、广州、成都;而入度排名靠前的城市有上海、天津、广州等;这些位于长三角、京津冀、珠三角城市群的中心城市无论从研发的辐射力,还是从研发的吸引力都表现出众。总之,中国文创上市公司的研发类企业的投资联系,高度集中在一线、新一线核心城市之间,并依托功能分工嵌入在文创产业的内循环中。

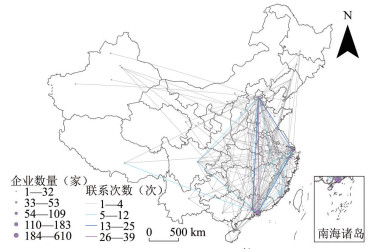

3.2 生产制作城市网络相对于强大的研发环节,中国文创产业的生产制作环节规模相对较小,只有416家企业,仅占样本总量的5.09%,分布在88个城市。这可能源于其产业特性:文创产品大部分为虚拟产品,为数不多的实物产品的消费具有高度个性化、多元化的特征。这决定了文创产业的生产制作,需要快速针对易变的市场消费,精准、弹性、小批量地开展。因此,生产制作企业相对较少,但高度接近市场。在生产制作城市网络中,企业数排名前5的城市分别为北京(53家,13%)、上海(51家,12%)、深圳(33家,8%)、南京(24家,6%)、杭州(18家,4%)。这5个城市拥有的企业数是全部生产制作企业的43.02%。从城市群角度分析,长三角是生产制作企业的主要集聚地,上海、南京、杭州三城市就占据了生产制作企业总量的22%。

生产制作城市网络有88个节点,总联系数量225次。每个节点城市的平均联系数为2.56,远远低于研发网络的11.49,非常稀疏。网络中的强联系程度不高,主要交织在长三角城市群。例如,金华—上海,上海—无锡间的联系较多,但次数也仅为7次(图 3)。

|

图 3 生产制作城市网络空间与拓扑特征 Fig.3 Space and Topological Characteristics of Production City Network |

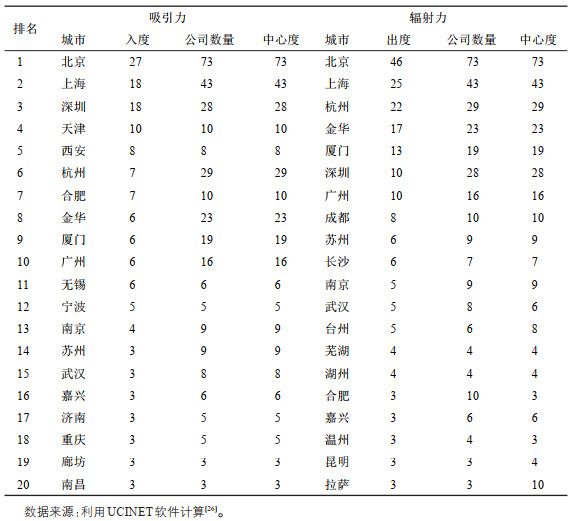

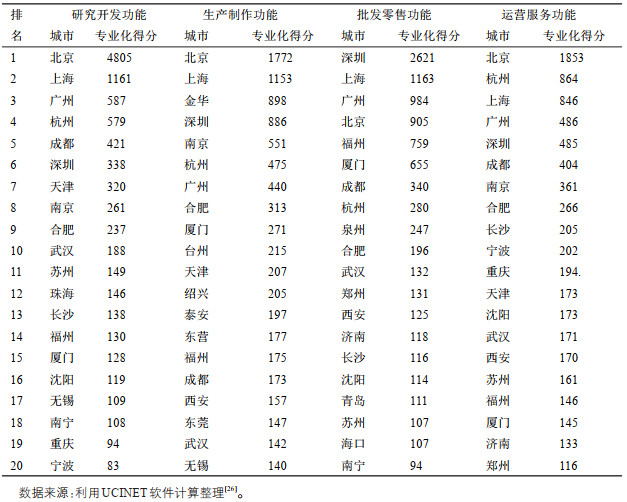

从中国城市文创产业生产制造环节的核心程度和影响力来分析,北京的中心度依然是最高。无论是从出度还是入度均排名第一。但相对于研发环节,北京制造环节的功能优势,并没有那么鹤立鸡群。从表 5可以看出,环渤海、长三角是文创企业生产制作资本的主要流出地。所对应最强辐射能力的城市为北京、上海、杭州。这些城市积极将附加值较低的生产制作功能迁出,转移到制造业基础良好、工资成本低廉的地级城市,从而降低了生产成本,实现了空间布局的优化。生产制作资本的流入地分布相对广泛。除了核心城市,杭州、无锡、宁波、苏州、南京、嘉兴等大量长三角城市,依托丰沛的劳动力资源、良好的制造业基础、较为低廉的经营成本,以及彼此临近的距离,吸引了大量制造业企业入驻。也正是因为生产制作环节的对外剥离使得发达的一线、新一线城市与制造业基础良好的地级城市建立起联系,从而推动这些地级城市借助生产制作功能,嵌入文创产业价值链国内循环中。

| 表 5 生产制作城市网络中吸引力和辐射力排名前20的城市 Tab.5 Top 20 Cities in the Network of Productive Cities in Terms of Attractiveness and Radiance |

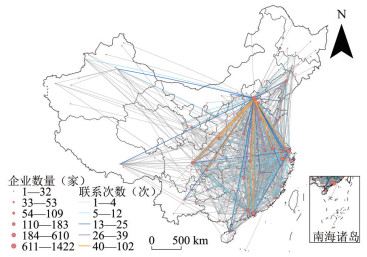

在批发零售城市网络中(图 4),有784家企业,分布于98个城市。批发零售型文创企业数量略多于生产制造企业(416家)、但明显少于研发企业(2049家)。与研发、生产企业高度集聚于北京不同的是,深圳(183家,23%)成为批发零售类企业最为集中的城市。除此之外,上海(97家,12%)、广州(59家,8%)、北京(51家,7%)、福州(49家,6%)的批发零售企业数量较多。这5个城市拥有的企业数是全部批发零售企业的56.12%。从城市群角度分析,改革开放最早、经济外向度较高的珠三角是批发零售企业的主要集聚地,深圳、广州、福州三城市,就占据了37% 的企业比重。

|

图 4 批发零售城市网络空间与拓扑特征 Fig.4 Space and Topological Characteristics of Wholesale and Retail City Network |

基于空间联系特征分析,批发零售网络中城市数量为98,联系数量为502次,每个节点平均联系数为5.12次。总体网络指标都略高于生产网络,但明显低于研发网络。网络中心势较低(4.56%),城市权力比较分散。批发零售企业的区域联系主要发生在京津冀、珠三角、长三角三大城市群之间:北京—深圳(联系35次)、北京—上海(联系23次)、上海—深圳(联系20次),形成“三角形”强联系格局。

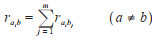

批发零售城市网络的核心节点为深圳(表 6)。虽然,作为批发零售资本的最大的流出地,北京的出度很高,但它在批发零售城市网络中的入度排名落到第4。这说明北京对其他城市批发零售企业的吸引力并不显著。作为首要资本的流入地,在批发零售网络中的入度高达107,深圳集聚了184家文创批发零售型企业,远超第二名上海(62)、第三名的广州(45)。雄厚的经济基础、优良的区位条件,以及政府对文创产业发展的高度重视使得深圳成为对文创批发零售企业吸引力最强的城市。从2011年开始,深圳政府相继出台了10多项推动文创产业振兴发展的政策,每年预算安排文创产业发展专项资金约5亿元。不断优化的产业政策,扶持创新的资金支持使得深圳文创产业快速发展。2021年,深圳文创产业从业人员达103万人,文创产业园61个,产业增加值超过2500亿元,占全市GDP比重超过8%[28]。同时,深圳文创产品的出口量占全国的1/6,成为中国文创产品出口的第一大港[28]。

| 表 6 批发零售城市网络中吸引力和辐射力排名前20的城市 Tab.6 Top 20 Cities in the Wholesale and Retail City Network in Terms of Attractiveness and Radiance |

运营服务城市网络规模最大,共有4579家企业,广泛分布于249个城市。三大城市群、成渝城市群,以及中部、西部省会城市都聚集了大量运营服务类企业。其中,企业数排名前五的城市分别为北京(610家,13%)、上海(412家,9%)、杭州(360家,8%)、深圳(198家,4%)、成都(180家,4%)。这5个城市拥有的企业数是全部运营服务企业的38.43%,明显低于文化产业价值链上游其它3个功能环节,如研究开发(60.76%)、生产制作(43.02%)、批发零售(56.12%)。这进一步说明,运营服务企业的空间分布相对最为均匀和分散(图 5)。

|

图 5 运营服务城市网络空间与拓扑特征 Fig.5 Space and Topological Characteristics of Operation Service City Network |

从空间联系特征来看,网络联系总数为3233次,平均联系数为12.98,较为密集,中心势数值较低(5.47%)。北京是网络中的核心节点,是文化产业运营服务资本最主要流出地,也是第一流入地,它的中心度高达1466,在整个网络中拥有最强的影响力。然而,北京在价值链这一功能环节,对其他一线和新一线城市的投资强度相差并不太大。在空间上,形成了以北京至上海(90)、南京(49)、西安(49)、成都(48)、杭州(46)、广州(44)、深圳(44)、重庆(42)、天津(40)的强联系“星形结构”。不仅如此,北京对西部城市乌鲁木齐、拉萨,北部城市沈阳的运营服务投资也较活跃。这些边远城市通过参与运营服务环节,嵌入价值链的国内循环。另外,杭州、上海、广州、深圳、成都等城市在运营服务环节的辐射力也靠前,但远低于北京(表 7)。

| 表 7 运营服务城市网络中吸引力和辐射力排名前20的城市 Tab.7 Top 20 Cities in Terms of Attractiveness and Radiance in Operation Service City Network |

从吸引力分析,运营服务资本主要流入一线和省会城市。由于,该环节企业的主营业务主要涉及技术和市场服务,具备良好技术和市场环境的发达城市会产生对运营服务类企业的吸引。运营服务类企业不仅仅集聚在北、上、广、深等经济发达的一线城市,还在监管制度完善、资本市场活跃的一些非一线城市集聚。如宁波立足梅山保税区,依托金融科技产业园,吸引了大量投资管理、咨询服务类企业入驻。

4 中国文创产业的城市功能专业化格局在上文分析可以看出,一个城市往往承担多个价值链环节的功能,并在不同功能分工网络中占据不同的位置、拥有不同的联系特征和网络权力。下文进一步测算每个城市的功能专业化水平,辨析城市最具比较优势的价值链功能环节。

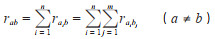

依照公式(5)对266个城市进行测度,得到城市各功能专业化程度的得分1。从表 8可以看出,城市等级和其职能专业化特征有一定相关性[29]。等级越高、排名靠前的城市,专业化职能往往也越多,城市功能综合性也越强。北京和上海,在4大价值链功能专业化指标得分中均排名前5,综合性最强。广州、深圳、杭州在4大价值链环节中,有2 —3个环节功能专业化指标得分排名前5,属于综合次强的城市。成都、南京、合肥这些等级稍低的新一线城市和省会城市,有3—4个环节功能专业化指标得分排名前10,属于综合较强的城市。而城市等级越低,其功能综合化程度越弱,单一专业化特征往往更为突出。例如,金华、泰安、台州、东营、东莞、泉州、绍兴、珠海、青岛等城市,只在1个价值链环节功能专业化指标得分排名前20,属于典型的单一功能专业型城市。

| 表 8 文创产业价值链4大环节功能专业化水平排名前20城市 Tab.8 Top 20 Cities in Functional Specialization of Four Links of Cultural and Creative Industry Value Chain |

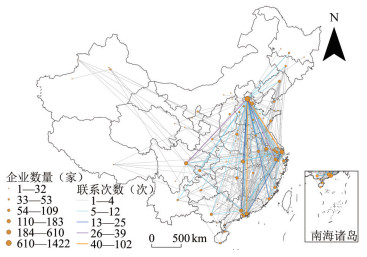

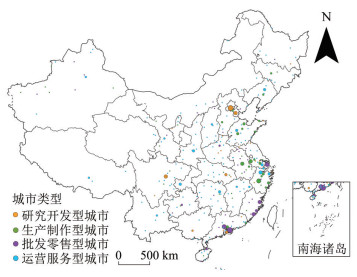

本文依据最高得分原则,来确定城市功能分工类型。例如,北京在“研究开发”环节的功能专业化指标最高(4805.25),远远超过其在“生产制作”、“批发零售”、“运营服务”环节的得分。因此,本文基于比较优势将北京划分为“研究开发”型城市。余下265个城市的功能专业化类型判定方法皆如此。由此得出,中国文创产业研究开发型城市22个(前5个城市:北京、成都、天津、武汉、珠海),生产制作型城市48个(前5个城市:金华、南京、合肥、台州、绍兴),批发零售型城市41个(前5个城市:深圳、上海、广州、福州、厦门),运营服务型城市155个(前5个城市:杭州、长沙、宁波、重庆、沈阳)(图 6)。可以看出,不同功能类型的城市其空间分布,具有明显的区域特征。

|

图 6 中国文创产业的城市功能分工格局 Fig.6 The Urban Functional Division Pattern of China's Cultural and Creative Industries |

第一,典型的研究开发型城市都是国家中心城市:环渤海城市群中的北京、天津,长江中游城市群中的武汉,以及成渝城市群中的成都。从功能专业化指标的数值判定,北京为全国性研究开发型城市,而其他3个城市:成都、天津、武汉成为区域性研究开发型城市。

第二,生产制作型城市大量集中分布在工业基础较好、经济文化积淀深厚的长三角城市群,其次在环渤海城市群中也有一定的分布。以金华、台州、绍兴、无锡、南京、合肥等二、三线城市为代表。这些城市大多劳动力储备丰富、成本低廉、制造业基础优良,并具有独特的文化创意资源条件。例如,金华拥有横店影视城,承接了大量影视产品的生产制作;合肥拥有相对低廉的城市生活成本,依托中国科技大学吸引了大量高素质劳动力的集聚,形成智能语音相关的信息制造企业的集聚。

第三,批发零售类城市主要分布在沿海,尤其在珠三角、闽南三角集聚。深圳、上海、广州、厦门、福州等城市的批发零售功能得分高,反映了这些城市在此环节具有明显的功能专业化特征。这些城市主要依托对外贸易及相关服务业获得发展,经济外向度高、制度灵活,是中国对外交流的重要窗口,亦是中国文创产品走向世界的关键通道。

第四,运营服务型城市数量多,地域广,空间分布相对均匀。在文创产业中,运营服务功能环节主要包括互联网和相关服务、影视节目发行和放映、图书出版、软件和信息技术服务等。这些服务类企业需要直接面对消费者、并保持与消费者的积极互动,主要受人口分布的影响。因此,运营服务型城市遍布东中部区域以及少量西部区域,基本拟合“胡焕庸线”,呈现分散分布的特征。一些人口密集、经济发展程度较高的中西部、东北地区的省会城市(如长沙、西安、沈阳),在此环节表现出明显的功能专业化特征。

由此可见,中国文创产业价值链主要环节齐备,不同类型城市依托其优势积极分工协作,国内大循环格局基本建立。环渤海城市群、成渝城市群中的核心城市,因坐拥雄厚的金融、教育、人力资源,主要承担了文创产业的研究开发功能。长三角城市群中的二、三线城市,因其丰富的劳动力资源、良好的制造业基础,承担文创产业生产制作的功能。珠三角、闽南沿海城市,依托良好的对外贸易环境,主要承担文创产业的批发零售功能。而运营服务型城市数量众多,基本拟合“胡焕庸线”分布。

5 结论与讨论中国已进入工业化中后期,制造业发展速度整体放缓。在数字经济的高速推进下,文创产业以其独有文化和创意力量,助推中国经济转型和持续健康成长。

5.1 结论第一,中国文创企业空间分布高度集聚,整体城市网络联系呈现“东密西疏”特征,国内循环格局基本完备。截至2020年,中国文创上市企业共347家,总部分布在55个城市。尤其是北京、上海、深圳、杭州4个城市独揽了55.91%企业总部。这些上市企业投资了8175家企业,分布在266个城市,功能分工涵盖了文创产业的研究开发、生产制造、批发零售、运营服务4大价值链环节;他们主要集聚在东部沿海城市(71.60%),尤其是长三角(31.09%)、京津冀(21.96%)和珠三角(12.20%)城市群。整体网络形成北京、上海、广深、成都强联系的菱形格局。这说明,中国文创产业基于价值链“内循环”的格局已经基本成形。

第二,4类价值链功能分工城市网络形态各异,城市功能专业化具有明显的空间指向性特征:生产制作网络规模最小,网络连接程度最低;运营服务网络的规模最大,联系最为频繁;这两类网络节点主要以人口密集、经济成本相对低廉的地级城市为主。而研究开发、批发零售网络规模居中,主要依托经济高度发达的一线城市间的强联系构成。若以功能专业化水平的最高评分来划分4类功能型城市则可能发现:以北京、天津、武汉、成都为代表的研究开发型城市,数量少、空间分散、辐射范围广。以金华、台州、绍兴、无锡、南京为代表的生产制作型城市,高度集聚在长三角。以广州、深圳、厦门、福州、泉州为代表的批发零售型城市,主要集聚在珠三角、闽南三角的沿海地区。而运营服务型城市数量最多,分布相对均匀,基本拟合“胡焕庸线”。

5.2 讨论历史时期,中国城市以产业间分工为基础,各自依托比较优势打造特色鲜明的主导产业,从而形成了各类专业化城市。如采掘业城市、工业城市、文化旅游城市、商业城市等[30]。但是随着生产分割程度的加深,建立在价值链基础上的城市功能分工已替代产业分工,成为城市体系发展的新景观[31]。同时,随着城市间经济社会联系的日益密切,城市分工的空间结构,也由垂直化的规模层级分布向网络化的功能体系转变[32]。

一方面,本文的研究一定程度契合了学术界已有研究的观点:城市等级与城市承载的专业化功能数量呈现正相关性[33]。城市等级越高,其拥有的专业化功能往往也越多,城市的综合性也越强。例如,首都北京强势拥有文创产业价值链所有环节的功能。在4类功能专业化城市网络中,最强联系都发生在北京和其他一线城市之间。同时,上海、深圳、广州等一线城市,以及杭州、成都等新一线城市,也表现出较强的功能综合性。而城市等级越低,其功能综合化程度越弱,而功能单一化更为突出。例如,大量历史悠久但等级较低的中西部地级市,如开封、安阳、曲靖、张掖,单一承担了文创产业的运营服务功能,而较少能嵌入价值链批发零售、生产制造,甚至研究开发环节。这一结论一定程度上印证了克里斯泰勒的“中心地理论”:城市具有等级性,且各等级城市与其中心职能相对应[34]。低等级城市具有低级且单一的职能;而高等级的城市职能呈现多元性,即不仅具有高级职能,同时也兼有低等级城市的所有职能。

另一方面,本文的研究亦揭示了城市功能分工呈现的新动态。由于,数字技术和交通运输业的发展,带来空间更频繁地链接与流动,城市间呈现出鲜明的价值链功能分工协作关系。城市内部(地方集聚)和城市外部(协作联系)之间产生了复杂的关联,形成了各类功能分工的城市网络[31]。因此,嵌入价值链不同环节的功能分工网络,使得城市同时受到专业化和规模化两种效应的深刻影响[35]。此两种效应相互交织,共同构筑了经济一体化背景下城市专业化分工的动态格局[36]。这使得,在新时期“中心地理论”难以掩饰其局限性。第一,同等级城市不再是一个个被分割市场里的“中心地”,只承担完全一样的功能,只呈现单一的竞争关系,而是依托统一大市场、通过专业化分工来彼此协作。在中国文创产业功能分工城市体系中,已形成以“北—上—广深—蓉”菱形的强联系子群。而北京、成都是研发型城市,上海、广深是批发零售型城市,其优势功能存在明显的互补性;第二,不同级别的城市,也能同时被纳入同一类价值链功能分工体系。例如,二线城市苏州、无锡、宁波亦嵌入文创产业的研究开发网络,与一线城市北京、上海、广州即协作又竞争。如此,二线城市便有机会利用功能分工的城市网络带来的技术扩散通道,提升其在全国研究开发功能中的地位。由此可以看出,今天的城市体系是复杂而多元的,城市皆多重嵌套在不同功能分工的网络中。它们的经济发展早已不靠单打独斗,而是复杂地融合在一起。城市的功能专业化水平,不仅取决于其某个价值链环节企业的规模大小、集聚程度,还取决于它在功能专业化网络中与其他城市的联系方式和权力位置。高等级城市与中低等级城市之间,普遍存在的、而又有显著差异的联系数量,展示着经济一体化语境下,中国文创产业的城市功能分工组织的动态格局:既体现了“层级”式的“中心地”关系特征,又兼具了“流”模式下的“网络组织”扁平联系的内涵,非常值得学术界进一步开展深入的理论分析和实践论证。

今天,中国城市文创产业的发展呈现一体化和专业化并存的景观。嵌入功能分工网络对城市经济发展有显著的溢出效应[37]。城市内部集聚与城市对外的联系之间动态链接,使得城市的功能类型基于价值链环节存在分异[32]。合理确定城市在文创价值链的功能定位,推动城市间的分工优化,成为城市文创产业政策制定的关键。中、低等级城市可立足自身的网络定位,结合要素禀赋,积极与其他城市,尤其是功能综合化程度较高的中心城市加强联系,跨越空间获取更多元化的人才、技术和资金,从而加固其功能优势,亦或积极调整其专业化方向。而高等级城市的功能选择更具有弹性,可积极利用其嵌入不同类型功能分工网络的位置优势,实现城市间多元知识和信息的高效流动和共享,升级其优势功能环节,并通过强大辐射影响力持续引领中国文创产业的协调发展。

| [1] |

国家统计局. 国家统计局解读2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据[EB/OL]. (2023-01-30)[2023-05-25]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/30/content_5739156.htm. [National Statistics Bureau. National Statistics Bureau interpretation of business revenue data of national enterprises of culture and related industries above scale in 2022[EB/OL]. (2023-01-30)[2023-05-25]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/30/content_5739156.htm.]

|

| [2] |

盛科荣, 王丽萍, 孙威. 中国城市价值链功能分工及其影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(12): 2763-2778. [Sheng Kerong, Wang Liping, Sun Wei. Patterns and determinants of functional division of cities across product value chain in China[J]. Geographical Research, 2020, 39(12): 2763-2778.] |

| [3] |

Defever F. Functional fragmentation and the location of multinational firms in the enlarged Europe[J]. Regional Science and Urban Economics, 2006, 36(5): 658-677. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2006.06.007 |

| [4] |

Duranton G, Puga D. From sectoral to functional urban specialization[J]. Journal of Urban Economics, 2005, 57(2): 343-370. DOI:10.1016/j.jue.2004.12.002 |

| [5] |

Brunelle C. The growing economic specialization of cities: Disentangling industrial and functional dimensions in the Canadian urban system, 1971—2006[J]. Growth and Change, 2013, 44(3): 443-473. DOI:10.1111/grow.12015 |

| [6] |

Audretsch D, Falck O, Heblich S. Whos got the aces up his sleeve? Functional specialization of cities and entrepreneurship[J]. The Annals of Regional Science, 2011, 46(3): 621-636. DOI:10.1007/s00168-009-0353-0 |

| [7] |

贺灿飞, 肖晓俊, 邹沛思. 中国城市正在向功能专业化转型吗?——基于跨国公司区位战略的透视[J]. 城市发展研究, 2012, 19(3): 20-29. [He Canfei, Xiao Xiaojun, Zou Peisi. Towards functional specialization of Chinese cities?: A perspective of locational strategy of multinational corporations in China[J]. Urban Development Studies, 2012, 19(3): 20-29.] |

| [8] |

凌慧. 城市功能专业化分工与经济增长[D]. 广州: 暨南大学, 2021: 39-41. [Ling Hui. Specialization of Urban Functions and Economic Growth[D]. Guangzhou: Jinan University, 2021: 39-41.]

|

| [9] |

陈伟, 修春亮. 新时期城市群理论内涵的再认知[J]. 地理科学进展, 2021, 40(5): 848-857. [Chen Wei, Xiu Chunliang. A rethinking of the theoretical connotation of megaregion in the new era[J]. Progress in Geography, 2021, 40(5): 848-857.] |

| [10] |

Bade J, Laaser F, Soltwedel R. Urban specialization in the internet age: Empirical findings for Germany[Z]. Kiel Working Papers, 2004. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/3423/1/kap1215.pdf.

|

| [11] |

王艺晓, 孙斌栋, 张婷麟. 中国城市群城市生产性服务功能与地理距离: 网络外部性的视角[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2418-2432. [Wang Yixiao, Sun Bindong, Zhang Tinglin. Urban producer service functions and geographical distance in Chinese city clusters: A perspective from network externalities[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2418-2432.] |

| [12] |

苏红键, 赵坚. 产业专业化、职能专业化与城市经济增长——基于中国地级单位面板数据的研究[J]. 中国工业经济, 2011(4): 25-34. [Su Hongjian, Zhao Jian. Sectoral Specialization, functional specialization and growth in cities: Evidences from panel data on China's prefecturelevel city[J]. China Industrial Economics, 2011(4): 25-34.] |

| [13] |

赵勇, 白永秀. 中国城市群功能分工测度与分析[J]. 中国工业经济, 2012(11): 18-30. [Zhao Yong, Bai Yongxiu. Measuring and analyzing the functional specialization of Chinese urban agglomeration[J]. China Industrial Economics, 2012(11): 18-30.] |

| [14] |

金田林, 李江龙, 李天炀. 北京都市圈空间功能分工的分布特征与演进趋势[J]. 商业经济研究, 2020(9): 154-158. [Jin Tianlin, Li Jianglong, Li Tianyang. Distribution characteristics and evolution trend of spatial function division in Beijing metropolitan area[J]. Journal of Commercial Economics, 2020(9): 154-158.] |

| [15] |

王成, 王茂军, 柴箐. 城市网络地位与网络权力的关系: 以中国汽车零部件交易链接网络为例[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1953-1972. [Wang Cheng, Wang Maojun, Chai Qing. The relationship between centrality and power in the city network[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(12): 1953-1972.] |

| [16] |

赵新正, 李秋平, 芮旸, 等. 基于财富500强中国企业网络的城市网络空间联系特征[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 694-709. [Zhao Xinzheng, Li Qiuping, Rui Yang, et al. The characteristics of urban network of China: A study based on the Chinese companies in the Fortune Global 500 list[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 694-709.] |

| [17] |

盛科荣, 张红霞, 赵超越. 中国城市网络关联格局的影响因素分析: 基于电子信息企业网络的视角[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1030-1044. [Sheng Kerong, Zhang Hongxia, Zhao Chaoyue. Determinants of the urban spatial network in China: An analysis through the lens of corporate networks within electronic information industry[J]. Geographical Research, 2019, 38(5): 1030-1044.] |

| [18] |

文嫮, 张强国, 粟旭. 互联网影响下的"网剧"与传统"台剧"生产网络的结构差异[J]. 地理研究, 2020, 39(6): 1329-1342. [Wen Hu, Zhang Qiangguo, Su Xu. The structure differences between the production network of traditional television drama and internet drama influenced by the internet[J]. Geographical Research, 2020, 39(6): 1329-1342.] |

| [19] |

刘海洋, 王录仓, 李骞国, 等. 基于腾讯人口迁徙大数据的黄河流域城市联系网络格局[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 28-37. [Liu Haiyang, Wang Lucang, Li Qianguo, et al. Spatial and temporal patterns of city connection networks in the Yellow River basin based on Tencent's big data of population migration[J]. Economic Geography, 2020, 40(4): 28-37.] |

| [20] |

刘望保, 韩茂凡, 谢智豪. 全球航线数据下世界城市网络的连接性特征与社团识别[J]. 经济地理, 2020, 40(1): 34-40, 49. [Liu Wangbao, Han Maofan, Xie Zhihao. Connectivity characteristics and communities identification of world city network based on global airline[J]. Economic Geography, 2020, 40(1): 34-40, 49.] |

| [21] |

文嫮, 张强国, 粟旭. 基于中国电影产业价值链分工联系的城市网络研究[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 97-104. [Wen Hu, Zhang Qiangguo, Su Xu. Study on the city network based on value chain division of Chinese film industry[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 97-104. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.02.013] |

| [22] |

宁越敏, 武前波. 企业的空间组织和城市—区域发展[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 93-110. [Ning Yuemin, Wu Qianbo. Spatial Organization of Enterprise and Development of City-region[M]. Beijing: Science Press, 2011: 93-110.]

|

| [23] |

王逸飞, 张维阳. 中国城市链接国内国际双循环的职能分异: 基于中资企业海内外扩展的视角[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2448-2464. [Wang Yifei, Zhang Weiyang. Functional differentiation of Chinese cities participating in the dual circulation: Chinese companies' global expansion perspective[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2448-2464.] |

| [24] |

Young A. Increasing returns and economic progress[J]. The Economic Journal, 1928, 38(15): 527-542. |

| [25] |

潘玉香, 孟晓咪, 赵梦琳. 文化创意企业融资约束对投资效率影响的研究[J]. 中国软科学, 2016(8): 127-136. [Pan Yuxiang, Meng Xiaomi, Zhao Menglin. The research of the effect of financing constraints on investment efficiency of cultural creative enterprise[J]. China Soft Science, 2016(8): 127-136.] |

| [26] |

王妍妍. 中国文化创意产业功能分工的城市网络格局及影响因素研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2022: 69-72. [Wang Yanyan. The Research on Urban Network Structure and Influencing Factors of Functional Division of Cultural and Creative Industries in China[D]. Changsha: Hunan University, 2022: 69-72.]

|

| [27] |

刘军. 整体网分析讲义——Ucinet软件应用[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009: 23-32. [Liu Jun. Lectures on Whole Network Approach: A Pratctical Guide to UCINET[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2009: 23-32.]

|

| [28] |

腾讯网. 蝶变正在发生—深圳文化产业通往星辰大海[EB/OL]. (2022-11-30)[2023-06-23]. https://new.qq.com/rain/a/20221103A0206000. [Tencent. Butterfly change is happening-Shenzhen cultural industry leads to the starry sea[EB/OL]. (2022-11-03)[2023-06-23]. https://new.qq.com/rain/a/20221103A0206000.]

|

| [29] |

曾春水, 林明水, 湛东升, 等. 城市职能特征及其形成机理研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2021, 40(11): 1956-1969. [Zeng Chunshui, Lin Mingshui, Zhan Dongsheng, et al. A review of research on the characteristics and formation mechanism of urban functions[J]. Progress in Geography, 2021, 40(11): 1956-1969.] |

| [30] |

周一星, 孙则昕. 再论中国城市的职能分类[J]. 地理研究, 1997, 16(1): 11-22. [Zhou Yixing, Sun Zexing. Re-discussion on China's urban function classification[J]. Geographical Research, 1997, 16(1): 11-22.] |

| [31] |

盛科荣, 张红霞, 佀丹丹. 基于企业网络视角的城市网络研究进展与展望[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 11-17. [Sheng Kerong, Zhang Hongxia, Jie Dandan. Progress and prospect of urban network research through the lens of corporate networks[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 11-17. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.002] |

| [32] |

关皓明, 张雪莹, 浩飞龙, 等. 基于电影产业链分工的城市跨尺度网络功能分化及关联效应演变[J]. 地理学报, 2023, 78(10): 2425-2442. [Guang Haoming, Zhang Xueying, Hao Feilong, et al. Evolution of urban cross-scale network function differentiation and correlation effect based on division of film industry chain[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(10): 2425-2442.] |

| [33] |

曾春水, 林明水, 湛东升, 等. 城市职能特征及其形成机理研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2021, 40(11): 1956-1969. [Zeng Chunshui, Lin Mingshui, Zhan Dongsheng, et al. A review of research on the characteristics and formation mechanism of urban functions[J]. Progress in Geography, 2021, 40(11): 1956-1969.] |

| [34] |

李小建. 经济地理学(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 101-110. [Li Xiaojian. Economic Geography (Third Edition)[M]. Beijing: Higher Education Press, 2018: 101-110.]

|

| [35] |

董冠鹏, 张航, 郭雨臣. 基于空间计量模型的城市网络外部性定量测度[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 495-513. [Dong Guanpeng, Zhang Hang, Guo Yuchen. Urban network externality modelled through spatial econometric models[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 495-513.] |

| [36] |

Rozenblat C. Opening the black box of agglomeration economies for measuring cities' competitiveness through international firm networks[J]. Urban Studies, 2010, 47(13): 2841-2865. |

| [37] |

王志勇, 叶祥松, 林仲豪. 城市功能对经济增长影响的空间计量分析——以珠三角城市群为例[J]. 人文地理, 2021, 36(1): 94-103. [Wang Zhiyong, Ye Xiangsong, Lin Zhonghao. The impact of urban function on economic growth from a spatial econometrics perspective: A case of PRD urban agglomerations[J]. Human Geography, 2021, 36(1): 94-103. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.01.012] |