2. 湖南省国土资源规划院, 长沙 410119;

3. 国土资源评价与利用湖南省重点实验室, 长沙 410119

2. Hunan Provincial Land and Resources Planning Institute, Changsha 410119, China;

3. Hunan Key Lab of Land & Resource Evaluation & Utilization, Changsha 410119, China

在要素流动加剧、地方空间与流空间共存的当下,城市在网络中的多尺度嵌入方式、角色对其自身发展和高水平协同发展格局的形成越来越重要[1, 2]。十九届五中全会提出“要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局。城市作为经济循环体系中的关键空间枢纽,兼顾着组织区域内部要素流通网络和链接全国要素流动网络的双重职能角色。但是,以长江中游城市群为代表的部分国家级城市群、区域性城市群的内部城市凝聚力和外部辐射力仍存在明显不足。2006年,《关于促进中部地区崛起的若干意见》的出台,为中部地区带来了发展机遇。随着2015年《长江中游城市群发展规划》的发布、2022年《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》的出台,长江中游城市群成为推动长江经济带发展和促进中部地区崛起的重点区域。但是,目前群内一体化发展水平偏低、中心城市对周边辐射带动不足,与京津冀、长三角和珠三角城市群的发展仍有较大差距,群外全方位开放格局、协同发展水平尚未形成。如何通过城市节点角色和职能的分析和重组,实现城市群区域一体化和跨区域协同水平提升,是当前城市群经济空间结构研究的重要议题[3, 4]。

从企业组织来映射和分析城市经济网络结构,并探讨企业嵌入为城市所带来的差异化网络资源和结构效益是当前重要的研究路径[5]。21世纪以来,GAWC小组以高级生产性服务业(APS)为主的企业机构布局为基础,研究世界城市体系[6]、世界城市的功能和角色[7, 8]。Alderson等以多类别的全行业跨国公司总部与分支机构分布为基础,通过企业网络构建城市网络[9]。受GaWC小组研究启发,学者们开始从“城市—企业”二模网络出发映射“城市—城市”的一模联系网络,进而研究城际关系和城市地位[10-12]。例如基于企业间董监高关系[13]、总部分支机构关系[14]、企业并购关系[15]、投资关系[16]等数据,分析不同企业网络映射下的差异化关联结构特征[17]、区域间交互作用机制[18]、以及结构和地位所带来的多元外部性效应[19, 20]。结果显示,在城市网络中,网络成员按照不同网络位置差异化占据网络资源和结构性分配资源,明确城市定位也成为国内城市网络研究在社会经济实践应用方面的的重要内容[21, 22]。事实上,在“流动空间”逐渐替代“场所空间”的当下,城市依托网络系统而存在,城市所占有的物质资源禀赋的重要性被弱化,节点的功能地位和关联关系成为当前城市网络体系下的组织逻辑与运行机制[23]。部分学者开始关注少数全球城市在世界城市网络中的中心地位,并强调边缘城市通过协同合作形成区域网络并与世界城市网络产生关联效应[24-26]。例如魏冶从全国—地方尺度探讨了城市在区域内外信息网络中的地位和角色[27];王逸飞探讨了企业视角下中国城市参与链接国内国际循环的双重角色和职能分工[28];关皓明通过电影产业链辨识了城市在地方、全国、全球多尺度网络中的功能分化,探究了不同类型城市在跨尺度网络中的功能地位及关联效应[29];刘通从“全球—地方”的视角刻画了内外部节点城市的同构特征和位序差异[30]。

总体来看,有关城市经济网络结构研究的着眼点由封闭系统走向开放系统,研究空间尺度由地方走向全球,从区际开放的视野对区域城市的节点属性、功能和角色展开研究已成为该领域进一步深入的方向。但是,已有研究对于跨尺度视角下的城市空间关系和网络权力的认知仍有待进一步深化,相对应的测度指标和方法仍有待进一步凝练,不同案例区的跨尺度结构特征及角色区分和比较也有待进一步补充。另一方面,长江中游城市群正由初级发育阶段向快速成长和成熟阶段演变,城市地位和作用处于重构和升级关键期。对其开展理论和实证探讨,既是对城市职能分工演化规律的认识深化,也是对宏—微观尺度并联视角下城市可能存在的结构性新优势的识别与提炼。鉴于此,本文引入全国—地方指数、度数中心度和中介中心度的多维度测度方法,从全国、地方两个空间尺度,综合分析长江中游城市群的网络结构特征、节点职能演化与角色分异,以探索跨尺度视角下的城市空间关系和节点角色判定的理论框架和实证路径,为推动长江中游城市群结构重组和高效分工提供科学支撑。

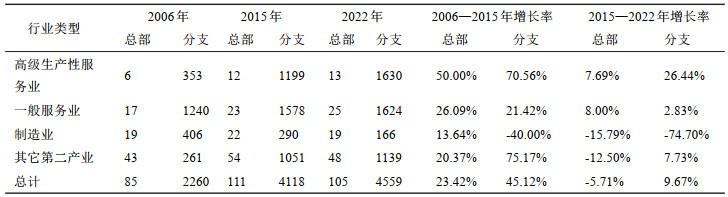

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源与处理本文所采用的湘赣鄂三省100强企业名单来自各省企业和工业经济联合会、企业家协会联合发布的《100强企业名单(2022年)》。在此基础上,根据巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)、爱企查(https://aiqicha.baidu.com/?from=pz)和各公司年报等,进行数据爬取、清洗与筛选等综合整理,得到133家企业的8503条总部—分支机构联系数据。这些企业是长江中游城市群最重要的经济联系主体,基本上代表了长江中游城市群经济联系的最高水平(表 1)。具体数据处理过程包括:①根据得到的企业总部和分支机构的地理位置,将地级及地级以上城市作为数据处理和分析的基本空间单元。地理位置位于县级及县级以下的企业数据归并至其所属的地级及以上城市的空间范畴。②剔除无分支机构存在以及企业总部与分支机构在同一城市的企业联系数据;③依据分支机构经营状态、成立和注销/吊销时间,筛选出2006、2015、2022年三个城市群重要发展时间节点的企业样本。④将分支机构位于长江中游城市群内的企业数据划分至地方联系网络中,分支机构位于城市群外的企业数据划分至全国联系网络中,以此构建长江中游城市群全国—地方经济网络矩阵。

| 表 1 样本企业行业类型及总部—分支机构数量 Tab.1 Sample Enterprise Industry Type and the Number of Headquarters-branches |

本文采用总部—分支机构联系模型来揭示核心企业联系视角下的长江中游城市群28个地级市在群内外的经济联系网络,以企业总部所属城市和子公司所属城市之间的联系表征城市节点之间的经济联系,以子公司的数量和重要性表征网络节点间的经济联系强度。参考已有相关研究[9, 26],将企业总部—分支机构联系根据其重要程度设置相应权重,即单个企业区域分部、分公司、基层分支机构与总部的联系强度分别赋权为4、3、1,规模较大的基层分支机构所构建的联系赋权调整为2。在此基础上对城市间的总部—分支机构联系强度进行加权求和,公式如下:

|

(1) |

式中:Vij为城市i和城市j之间所有企业总部—分支机构之间构建的经济联系之和;Sqij为城市i和城市j之间单种类型的总部-分支机构关系数量,Wqij表示该类型企业总部—分支机构联系的权重。

2.2.2 整体网络特征分析方法整体网络特征主要采用网络密度、平均聚类系数、模块度等指标揭示,并结合ArcGIS 10.8软件对网络格局进行可视化表达,分析不同时期经济网络结构的发育状况。其中,网络密度可通过节点间的联系程度反映网络发育状况,网络密度值越大,说明城市网络中城市之间经济联系越紧密。平均聚类系数、模块度则能够反映网络成员之间连接的集聚程度。

2.2.3 节点角色分析方法首先,采用全国—地方指数来分析节点在全国—地方多尺度经济网络中所承担的内外职能大小。全国—地方指数是多尺度测量城市在不同网络中地位和作用的测度方法,本文将研究区域即长江中游城市群作为地方尺度,以全国作为国家尺度,测度城市在不同网络中地位和作用差异性。借鉴魏冶等[23]改进后的多尺度测算方法,公式如下:

|

(2) |

式中,NLi即一座城市的全国—地方指数,IRij为城市i与长江中游城市群内城市j之间的联系量,ORiw为城市i与长江中游区域外其他城市w之间的联系;INi表示长江中游区域内各城市之间的总联系量,ONij表示区域内各城市与区域外其他城市的总联系量。其中,当NLi>0时,城市i为内向型城市;当NLi<0时,则该城市为外向型城市。

其次,采用度数中心度、中介中心度来研究各节点在网络中的中心和中介职能大小。度数中心度测度与一个城市节点直接相联系的节点数量,以此衡量各节点在整体网络中所处的地位,数值越大,该节点在网络的中心地位越突出。中介中心度反映了城市在与其他城市进行经济联系过程中的中介和控制能力,其测度主要从城市节点处在其他节点最短路径上的次数来判断,数值越高则中介作用越明显。

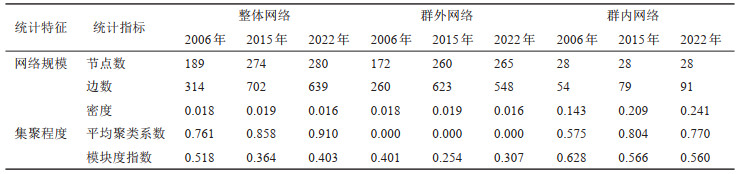

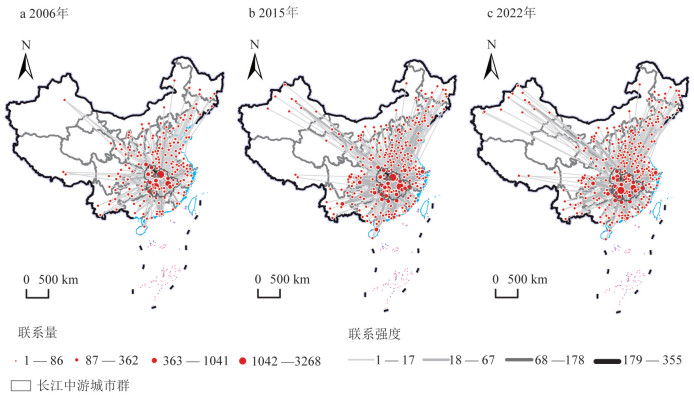

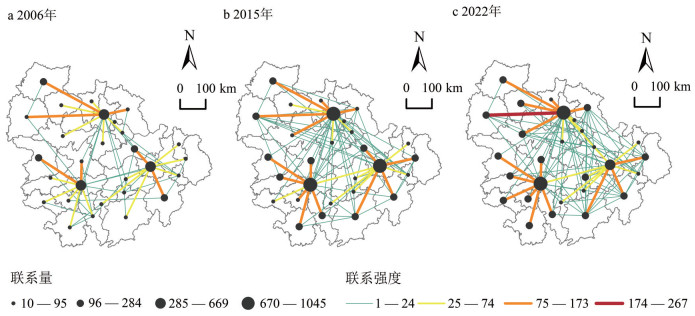

3 全国—地方视角下长江中游城市群多尺度经济网络演化 3.1 总体经济网络结构特征为了深入了解长江中游城市群经济网络的时空演化特征,对三个研究年份的经济网络结构进行可视化和网络指标测算,结果如图 1和表 2所示。①从整体来看,受企业不断向外拓展生产和市场空间以及交通技术进步的影响,企业组织视角下的长江中游城市群经济联系面不断扩大。但是,由于新冠疫情的冲击和高质量发展阶段部分企业面临的产业转型和重构困境,企业对外设立分支机构步伐放缓甚至减少对外扩张,导致2022年整体经济网络密度下降至0.016。此外,网络整体密度值偏小,表明企业组织视角下的长江中游城市群经济内外交流与协作存在较大提升空间。②从经济联系强度的空间分布来看,长江中游城市群内部及近邻城市间的经济联系强度显著高于与全国其他城市的联系。说明企业分支机构设立及扩张以本地及邻近城市为主,辐射全国其他城市,促使经济联系网络实现多尺度的空间拓展。③从平均聚类系数来看,网络节点之间联系趋向紧密,节点之间连接的紧密程度提高。模块度指数则表现为先降再升的趋势,表明随着城市网络化发展趋势,节点的社区组团清晰程度波动下降,节点间互动关系不断变动使得社区组团结构走向复杂化。

|

图 1 2006、2015、2022年长江中游城市群总体经济联系网络 Fig.1 Overall Economy Linkage Network of City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River, 2006, 2015 and 2022 注:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2023)2763号标准地图制作,比例尺1:1000万,底图无修改。 |

| 表 2 长江中游城市群多尺度城市经济网络统计特征量 Tab.2 Multi-scale City Economic Network Statistical Characteristics of City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River, China |

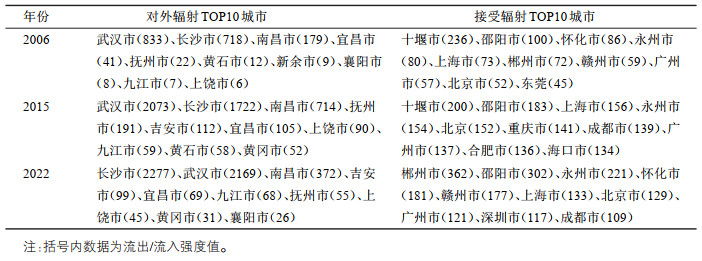

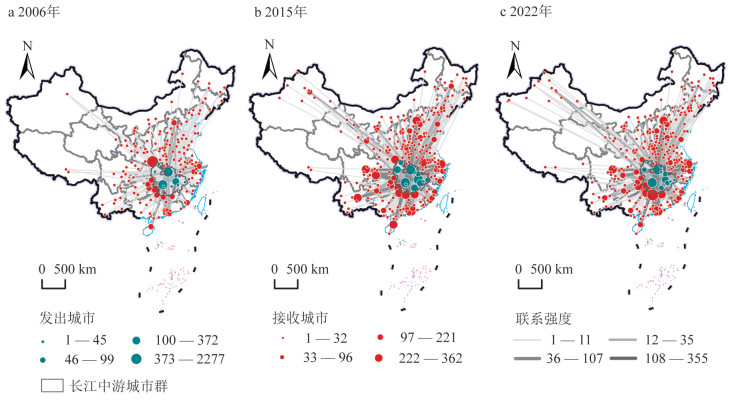

为分析长江中游城市群的对外联系网络结构及特征,从整体网络中分离出群外经济网络(图 2,表 2),发现群外联系网络主要呈现以下特点:①2006—2022年群外关联城市节点数增长了0.54倍,群外联系边数增长了1.11倍,说明越来越多群内城市参与到群外经济联系中来。此外,群外联系的整体水平不断上升。三个时期的总群外联系强度由2006年的1840增长至5263,增长了1.86倍。②从群外联系的方向和结构看,以长江中游城市为中心的东西向和南北向“十”字结构逐步显现,早期对外联系以周边城市和邻近省份为主。随着长江中游城市群发展战略和长江经济带等国家战略的实行,2015年以后长江中游地区与京津冀、长三角、珠三角以及成渝城市圈等跨地域、经济发达的区域联系提高。可见长江中游城市群对外联系网络空间组织的形成是一个地理邻近性、国家政策和经济水平导向复杂作用的过程。③具体到城市节点来看(表 3),武汉、长沙、南昌在行政等级较高和经济发展规模较大的优势加持下,一直是城市群对外联系的主要城市节点。此外,抚州、吉安、宜昌、九江等城市以其优越的营商环境和位居两广、京九发展轴线的独特地理位置在群外经济网络中表现突出,是长江中游城市群对外联系的重要扩散点。另一方面,接受长江中游城市群辐射的节点主要集中在十堰、邵阳、怀化、赣州等城市群外的周边地市,以及上海、广州、北京、重庆、成都、合肥、海口等经济发达的省会城市或直辖市,进一步印证了前文对群外联系方向和结构分析所得的结果。同时说明长江中游城市群作为横纵向、东中西串联的关键区域,在东、中、西部均形成了经济联系,且这种衔接作用不断增强。

|

图 2 2006、2015、2022年长江中游城市群群外经济联系网络 Fig.2 Network of Economic Linkages Outside the City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River, 2006, 2015 and 2022 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站GS(2023)2763号标准地图制作,比例尺1:1000万,底图无修改。 |

| 表 3 2006、2015、2022年长江中游城市群外联系重要节点城市 Tab.3 Important Nodal Cities for Outside Linkages of the City Cluster in The Middle Reaches of The Yangtze River, 2006, 2015 and 2022 |

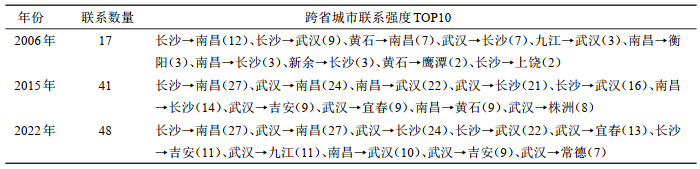

长江中游城市群的群内经济联系网络如图 3,并呈现以下特征:①2006—2022年间长江中游城市群内的联系强度大幅提升,城市个体间联系紧密程度增强。群内联系总强度由2006年的1621增加至2022年的2880,联系边数由54条增加至91条,覆盖群内所有城市节点。②结构形态上,群内网络结构由放射状结构向多中心网络状结构演化,经济联系开始突破行政区划限制。2006年呈现出以武汉、长沙、南昌为核心的放射状结构,经济网络联系单一且稀疏,联系方向以武汉、长沙、南昌向省内城市辐射为主,群内跨省城市联系较弱。2015年三大核心城市的辐射能力进一步增强,如武汉—宜昌联系由83增加至133、长沙—娄底联系由51增加至72。③在省际层面上,一方面,受省域行政边界及大城市“虹吸效应”的影响,长江中游城市群内三省的省内联系大于省际联系,分别形成了以武汉、长沙、南昌三大省会城市为核心的高强度经济关联网络。另一方面,随着信息化和网络化的快速发展,武汉、长沙、南昌均拓展了跨省辐射能力(表 4),如中国水利水电工程第八工程局、湖南高岭建设集团等建筑类企业在省外拓展分公司、项目部,分支机构逐步布局于武汉、南昌、宜昌等省外城市,从而帮助长沙建立了广泛的跨省联系。此外,除核心节点城市向区域内城市联系外,核心城市与次级城市、以及次级城市间的跨省联系逐渐增多。如黄冈以位于鄂豫皖赣四省交界的独特地理优势,得到中铁十一局、中国能源建设集团以及中国市政工程等特色产业的青睐,从而增强了与黄石、鹰潭、株洲等其它次级城市之间的联系。

|

图 3 2006、2015、2022年长江中游城市群群内经济联系网络 Fig.3 Network of Economic Linkages Within the City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River, 2006, 2015 and 2022 |

| 表 4 2006、2015、2022年长江中游城市群群内跨省联系TOP10 Tab.4 TOP10 Inter-provincial Connections in the Middle Reaches of The Yangtze River in 2006, 2015 and 2022 |

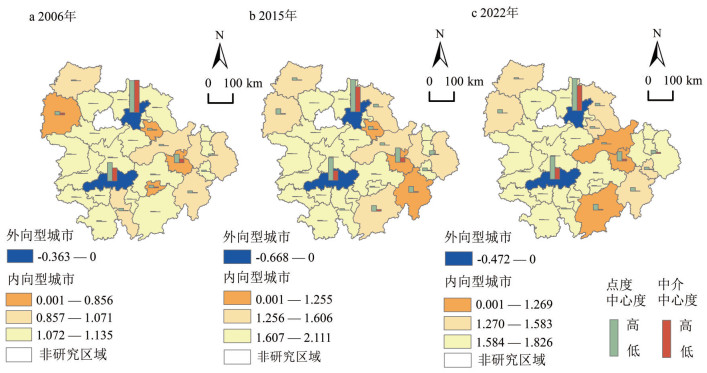

根据公式(2)计算得到长江中游城市群各个城市的全国—地方指数(NLi),将28个城市节点划分为外向型城市和内向型城市,外向型城市高级经济联系以长江中游城市群群外联系为主,显现出全国化特征;内向型城市高级经济联系以群内联系为主,表现出较高的地方化特征。全国—地方指数结果表明:2006—2022年间,仅有武汉、长沙为外向型城市,其余城市均呈现内向型特征。武汉、长沙作为区域的核心节点,积极参与区域内外的信息连接,发挥了联系区域内外的中介和桥梁作用,呈现出较高的全国化特征。内向型城市中,南昌、抚州、襄阳交通地理位置优越、政策扶持力度大,因而具有较大的发展潜力,有望成为沟通区域内外的枢纽城市。而萍乡、荆门、新余、鄂州等城市由于缺乏与区域外的高级经济联系,地方化特征极为明显。

4.2 节点中心性职能分异由图 4可见:①长江中游城市群经济网络的度数中心度整体呈明显上升趋势,2006—2015年间的增幅较大,2015 —2022年间则趋于平缓,说明长江中游城市群经济网络在2006—2015年间处于快速发展阶段,2015年后网络结构逐渐稳定。武汉、长沙、南昌以绝对优势稳居前三,表明三大省会城市具有很强的经济辐射能力,在网络内处于绝对核心地位。②此外,次级城市也逐渐显现,例如吉安在经济联系网络中的中心性程度逐渐增强。其他城市的度数中心度增幅在2006—2022年间均有所变动,例如襄阳在2015年度数中心度增加了65.83%,而2022年则减少42.44%,不增反降,表明部分城市在网络中的中心性地位处于动态变化之中,未形成稳定发展趋势。

|

图 4 2006、2015、2022年长江中游城市群节点职能演化 Fig.4 Evolution of Nodal Functions in City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River, 2006, 2015 and 2022 |

长江中游城市群经济网络的中介中心性与度数中心性存在空间一致性且两极化显著(图 4)。鄂州、荆门、景德镇等接近半数城市因其产业结构不佳、主导产业不强等原因,在长江中游城市群经济网络中缺乏配置资源的能力,中介中心度值始终为0。而武汉、长沙作为中部地区的经济中心和水陆空交通枢纽,其向区域内外的辐射扩散和资源整合能力远超其他城市,是长江中游城市群经济网络中负责控制资源的重要枢纽城市。

4.4 全国—地方视角下长江中游城市群城市节点角色划分基于节点内外向、中心性和控制力职能分异,对长江中游城市群各城市节点角色进行分类。为使不同年份间的网络中心性具有可比性,在标准化的基础上,以切尾均值作为划分标准(表 5)。武汉、长沙一直是高中心性高控制力的外向型城市,说明武汉、长沙是长江中游城市群对外辐射最为重要的节点,且其外向联系功能已经超过对内服务功能,是内外经济链接的重要枢纽。武汉长期以其人口、经济、交通等体量大的优势占据网络核心地位,东风汽车、中建三局、武钢集团等企业总部均坐落于此,使其在多尺度经济网络中都形成了控制力和影响力超强的流通节点。长沙的企业以工程机械、建筑业为主,众多企业落户投资使长沙在对外辐射能力突出。

| 表 5 基于全国—地方指数和网络中心性的长江中游城市群城市节点角色划分 Tab.5 Role Classification of City Nodes in City Clusters in the Middle Reaches of The Yangtze River According to National-local Indices and Network Centrality |

除武汉、长沙外,其余26座城市均为内向型城市,可进一步细分为4类:①高中心性高控制力的内向型城市。这类城市在区域内对资源具有较高的集散和控制能力。其中,南昌具有承上启下、沟通南北的战略地位和独特枢纽优势,坐拥铜业、钢铁、汽车方面的大型企业,在区域网络中的地位较为显著,但对外辐射能力仍有待提高。宜昌在2006年、2015年属于该类城市,但是因该地大型企业中国核工业集团在外的分支机构规模收缩,导致其控制力在2022年有所下降。②高中心性低控制力的内向型城市。此类城市在网络中的控制力相对较弱,但得益于地理优势与众多城市建立了经济联系。2006年包括5座城市,2022年仅包括宜昌、岳阳、株洲三座城市。③高控制力低中心性的内向型城市,此类城市多得益于省会城市的辐射,使其具备一定的资源支配能力,但占比较小且成员稳定。其中,鹰潭作为“世界铜都”,加之邻近省会城市,在资源支配和辐射方面具有较大的优势。④低中心性低控制力的内向型城市,即在网络中处于边缘地位且缺乏资源配置能力的城市。此类城市所占比例较高,萍乡、景德镇、鄂州等13座城市在三个时间截面上均属于此类城市,源于其缺乏吸引高级产业资源集聚与向外投资扩散的能力,易陷入路径匮乏与路径依赖的困境。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于湘赣鄂三省100强企业总部—分支机构数据,从“全国—地方”视角出发,构建了多尺度长江中游城市群经济联系网络,分析了长江中游城市群内、外部经济网络时空演化特征以及不同城市的角色定位,得出以下结论:

长江中游城市群总体网络经济联系面不断扩大,覆盖城市节点与联系边数不断增加,但城际经济内外交流与协作仍存在较大提升空间。群外联系以长江中游城市为中心的东西向和南北向“十”字结构逐步显现,早期以周边城市和邻近省份联系为主,2015年以后与京津冀、长三角、珠三角以及成渝城市圈等跨地域、经济发达的区域联系提高;群内节点间联系紧密程度增强,逐渐向多中心网络状结构演化,经济联系开始突破行政区划限制。武汉、长沙、南昌三大区域核心城市均拓展了跨省辐射能力,核心城市与次级城市以及次级城市之间的联系逐渐形成。

长江中游城市群各城市节点可细分为五类,分别为高中心性高控制力的外向型城市、高中心性高控制力的内向型城市、高中心性低控制力的内向型城市、高控制力低中心性的内向型城市、低中心性低控制力的内向型城市。2006—2022年间,除武汉、长沙外,长江中游城市群大多数城市都呈现内向型特征,南昌为内向型城市中心性和控制力最强的城市。此外,抚州、黄冈、吉安等城市在网络中的中心性职能逐渐显现,鹰潭、黄石则在资源支配和控制能力上具有较大优势。多数城市在多尺度网络中处于边缘位置且缺乏资源控制能力。

5.2 讨论从多尺度的视角揭示城市群经济结构演变,并在内外联系中探讨城市节点的功能角色,是对城市的地位和角色分析的应有之意。城市体系是开放的,需要从更广泛的范围来研究城市空间组织结构的变动。在理论层面,本文尝试从多尺度协同视角分析多时间截面下城市群内各城市的职能演化与功能定位,并从节点内外向、中心性、控制力多个维度综合判定城市节点角色,形成了城市网络节点角色的系统判定方法和实证路径。在实践层面,当前,国内国际竞合关系日益复杂和激烈,应着眼于城市在多种空间尺度下的多元功能角色分析,进而充分发挥各地的比较优势,增强区域内城市的对内凝聚力和向外辐射力,以提高城市自身服务“双循环”的能力水平,同时也是提升区域整体竞争力的重要抓手。基于研究发现,提出如下建议:

(1)未来应更加关注城市在各类经济网络中的地位和功能,并利用好网络嵌入带来的结构优势,突破行政边界,辐射并带动更多城市协同发展。如强化南昌的对外辐射能力,依托环鄱阳湖都市圈以及沪昆、京广两条贯通南北、连接东西的发展轴线,多措并举引进和培育高水平企业,并强化总部集聚。

(2)紧密跟进长江经济带发展战略,进一步提升宜昌、岳阳、株洲、鹰潭等有较高中心性或控制力优势的内向性城市的辐射或枢纽作用,增强其城市创新能力和产业差异化发展能力,凭借产业优势积极对接长三角城市群和成渝城市群的沿江发展轴线以增强该类城市的外向性职能发展。

(3)因自身经济实力较弱的低中心性低控制力的内向型城市如萍乡、景德镇、荆门、娄底等可通过发挥其比较优势、承接产业转移等方式纳入企业产业链,与其他城市进行资源互补与产业合作,逐步融入核心城市主导的群内经济网络中,以实现区域深层次网络整合。

此外,受限于样本数据属性,本文未能考虑更多种类流动要素在多尺度城市网络构建过程及城市功能定位中发挥的作用,未来应进一步结合信息、科技创新、人口等要素流动数据,加强基于企业外部联系视角的城市群多尺度经济网络研究。

| [1] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Oxford: Blackwell, 1996: 376-482.

|

| [2] |

甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1031-1043. [Zhen Feng, Wang Bo, Chen Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: An empirical analysis of Sina Micro-blog[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.] |

| [3] |

杨永春, 冷炳荣, 谭一洺, 等. 世界城市网络研究理论与方法及其对城市体系研究的启示[J]. 地理研究, 2011, 30(6): 1009-1020. [Yang Yongchun, Leng Bingrong, Tan Yiming, et al. Review on world city studies and their implications in urban systems[J]. Geographical Research, 2011, 30(6): 1009-1020.] |

| [4] |

潘峰华, 方成, 李仙德. 中国城市网络研究评述与展望[J]. 地理科学, 2019, 39(7): 1093-1101. [Pan Fenghua, Fang Cheng, Li Xiande. The progress and prospect of research on Chinese city network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(7): 1093-1101.] |

| [5] |

盛科荣, 张红霞, 佀丹丹. 基于企业网络视角的城市网络研究进展与展望[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 11-17. [Sheng Kerong, Zhang Hongxia, Si Dandan. Progress and prospect of urban networks research through the lens of corporate networks[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 11-17.] |

| [6] |

Taylor P J, Evans D M, Pain K. Application of the interlocking network model to mega-city-regions: Measuring polycentricity within and beyond city-regions[J]. Regional Studies, 2008, 42(8): 1079-1093. DOI:10.1080/00343400701874214 |

| [7] |

Taylor P J, Derudder B. World City Network: A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge, 2004: 1-103.

|

| [8] |

Derudder B, Witlox F, Taylor P J. U.S. Cities in the world city network: Comparing their positions using global origins and destinations of airline passengers[J]. Urban Geography, 2007, 28(1): 74-91. DOI:10.2747/0272-3638.28.1.74 |

| [9] |

Alderson A S, Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of Sociology, 2004, 109(4): 811-851. DOI:10.1086/378930 |

| [10] |

武前波, 宁越敏. 中国城市空间网络分析: 基于电子信息企业生产网络视角[J]. 地理研究, 2012, 31(2): 207-219. [Wu Qianbo, Ning Yuemin. China's urban network based on spatial organization of electronic information enterprises[J]. Geographical Research, 2012, 31(2): 207-219.] |

| [11] |

曹湛, 彭震伟. 全球城市与全球城市—区域"属性与网络"的关联性: 以上海和长三角为例[J]. 经济地理, 2017, 37(5): 1-11. [Cao Zhan, Peng Zhenwei. Correlation between "attributes and network" of global city and global city-region: A case of Shanghai and Yangtze River Delta[J]. Economic Geography, 2017, 37(5): 1-11.] |

| [12] |

赵新正, 李秋平, 芮旸, 等. 基于财富500强中国企业网络的城市网络空间联系特征[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 694-709. [Zhao Xinzheng, Li Qiuping, Rui Yang, et al. The characteristics of urban network of China: A study based on the Chinese companies in the Fortune Global 500 list[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 694-709.] |

| [13] |

梁茹, 王媛, 冯学钢, 等. 文体旅上市企业社会关系网络结构特征分析——同行业与跨行业比较视角[J]. 旅游学刊, 2021, 36(10): 14-25. [Liang Ru, Wang Yuan, Feng Xuegang, et al. Culture, sport and tourism connected: Network characteristics of Chinese listed companies within and across industries[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(10): 14-25.] |

| [14] |

Zhao M, Derudder B, Huang J. Examining the transition processes in the Pearl River Delta polycentric mega-city region through the lens of corporate networks[J]. Cities, 2017, 60: 147-155. DOI:10.1016/j.cities.2016.08.015 |

| [15] |

李哲睿, 甄峰, 傅行行. 基于企业股权关联的城市网络研究——以长三角地区为例[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1763-1770. [Li Zherui, Zhen Feng, Fu Xingxing. Mapping urban network through interfirm investment relationship: A case study of Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1763-1770.] |

| [16] |

焦敬娟, 张齐林, 吴宇勇, 等. 中国异地投资网络结构演化及影响因素研究[J]. 地理科学进展, 2021, 40(8): 1257-1268. [Jiao Jingjuan, Zhang Qilin, Wu Yuyong, et al. Change and influencing factors of China's cross-regional investment network structure[J]. Progress in Geography, 2021, 40(8): 1257-1268.] |

| [17] |

王钊, 孙奕圆. 中国旅游上市企业的经济网络结构演变与分行业扩张模式研究[J]. 地理研究, 2023, 42(8): 2135-2151. [Wang Zhao, Sun Yiyuan. Evolution characteristics and expansion patterns of the economic network structure of Chinese listed tourism enterprises[J]. Geographical Research, 2023, 42(8): 2135-2151.] |

| [18] |

袁丰, 于灵慧, 赵岩, 等. 文化差异视角下中国区域间企业投资网络与选择机制——以制造业上市公司为例[J]. 地理研究, 2023, 42(7): 1810-1827. [Yuan Feng, Yu Linghui, Zhao Yan, et al. Interregional investment network and its matching mechanism in China: Through a relational lens of cultural differences[J]. Geographical Research, 2023, 42(7): 1810-1827.] |

| [19] |

盛科荣, 张杰, 张红霞. 上市公司500强企业网络嵌入对中国城市经济增长的影响[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 818-834. [Sheng Kerong, Zhang Jie, Zhang Hongxia. Network embedding and urban economic growth in China: A study based on the corporate networks of top 500 public companies[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 818-834.] |

| [20] |

赵渺希, 王彦开, 胡雨珂, 等. 广佛都市圈网络外部性的城镇借用规模绩效检验[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2367-2384. [Zhao Miaoxi, Wang Yankai, Hu Yuke, et al. Examining performance of urban borrowed size based on the towns' network externalities of Guangzhou-Foshan metropolitan areas[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2367-2384.] |

| [21] |

杨希, 匡佳文, 何丹, 等. 企业网络视角下上海五大新城地位辨析[J]. 地理科学进展, 2022, 41(7): 1183-1194. [Yang Xi, Kuang Jiawen, He Dan, et al. Position of five new urban centers in Shanghai from the perspective of corporate networks[J]. Progress in Geography, 2022, 41(7): 1183-1194.] |

| [22] |

胡国建, 陆玉麒. 基于企业视角的城市网络研究进展、思考和展望[J]. 地理科学进展, 2020, 39(9): 1587-1596. [Hu Guojian, Lu Yuqi. Progress, thoughts, and prospect of urban network research based on enterprise perspective[J]. Progress in Geography, 2020, 39(9): 1587-1596.] |

| [23] |

王士君, 廉超, 赵梓渝. 从中心地到城市网络——中国城镇体系研究的理论转变[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 64-74. [Wang Shijun, Lian Chao, Zhao Ziyu. From central place to city network: A theoretical change in China's urban system study[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 64-74.] |

| [24] |

钟业喜, 傅钰, 朱治州, 等. 基于母子企业联系的上市公司网络结构研究——以长江中游城市群为例[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(8): 1725-1734. [Zhong Yexi, Fu Yu, Zhu Zhizhou, et al. Network structure of listed companies based on the relationship of parent and subsidiary enterprises: A case of the Middle Yangtze Urban Agglomeration[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018, 27(8): 1725-1734.] |

| [25] |

孟德友, 陈层层, 柯文前. 网络化视阈下区域空间结构演化特征及基本分析法则——以河南省为例[J]. 地理研究, 2023, 42(5): 1307-1325. [Meng Deyou, Chen Cengceng, Ke Wenqian. Evolutional characteristics and basic analytical principles of regional spatial structure in the perspective of networking: A case study of Henan province[J]. Geographical Research, 2023, 42(5): 1307-1325.] |

| [26] |

高鹏, 宁越敏, 何丹. 长三角地区多尺度城市网络空间演化及互馈效应研究[J]. 地理科学, 2022, 42(10): 1767-1777. [Gao Peng, Ning Yuemin, He Dan. Spatial evolution and interaction effects of multiscalar urban networks in the Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(10): 1767-1777.] |

| [27] |

Wei Y, Wang J, Zhang S, Et al. Urban positionality in the regional urban network: Through the lens of alter-based centrality and national-local perspectives[J]. Habitat International, 2022, 126: 102-617. DOI:10.1016/j.habitatint.2022.102617 |

| [28] |

王逸飞, 张维阳. 中国城市链接国内国际双循环的职能分异: 基于中资企业海内外扩展的视角[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2448-2464. [Wang Yifei, Zhang Weiyang. Functional differentiation of Chinese cities participating in the dual circulation: Chinese companies' global expansion perspective[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2448-2464.] |

| [29] |

关皓明, 张雪莹, 浩飞龙, 等. 基于电影产业链分工的城市跨尺度网络功能分化及关联效应演变[J]. 地理学报, 2023, 78(10): 2425-2442. [Guan Haoming, Zhang Xueying, Hao Feilong. Evolution of urban cross-scale network function differentiation and correlation effect based on division of film industry chain[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(10): 2425-2442. DOI:10.11821/dlxb202310004] |

| [30] |

刘通, 刘承 良". 全球—地方"视角下中国创新网络演化格局与内生机制[J]. 世界地理研究, 2024, 33(9): 57-70. [Liu Tong, Liu Chenglang. The evolution pattern and endogenous mechanism of China's innovation network: From the "glocal" perspective[J]. World Regional Studies, 2024, 33(9): 57-70.] |