在全球化与现代化的浪潮中,文旅产业作为国内经济转型升级的重要引擎,承载着扩大内需、拉动消费的重任,是文化传承与创新的重要载体。2019年8月,《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》(国办发〔2019〕41号)指出,要“提升文化和旅游消费质量水平,增强居民消费意愿,以高质量文化和旅游供给增强人民群众的获得感、幸福感”。文旅融合背景下文旅消费升级倒逼包含文化生产在内的文旅产品升级。古城镇历来是文旅消费的重要载体,但古城镇物质景观、内部业态与产品的高度相似性引致了“千镇一面”的错觉,古城镇同质化问题亟待破解。

文化生产是文化和旅游产业融合的关键[1]。理查德等认为文化生产是文化象征性元素形态被创造、传播、教育、评价和保存的一种体系[2],也是文化被创造、制作、市场化、分配、传授、吸纳、消费、评价的全过程[3]。文化生产的功能不断拓展到旅游和商业等领域[4],文化空间生产的三大核心要素是空间中文化本身的生产、文化的空间生产活动与空间主体的相互关系[5]。文化生产与资本有着密切关系,存在“文化资本化与资本文化化的互动”[6]。

民族旅游古城镇文化生产研究被视作空间生产的一个。古城镇文化旅游开发本质上是一种空间商品化、空间置换和空间被开发、设计、使用以及生产的实践过程[7]。古城镇空间生产的物理空间形态转向往往夹杂着文化空间生产[8],旅游开发促使古城镇从自然空间到社会空间的转化[9],景观社会中存在种种拼贴现象及机制[10]。文化再生产是一种文化更新的过程,在于文化发展的流动性、循环性与动态性,而文化符号的生产、复制和仿真成为去地方化的一种手段[11]。也有学者认为,古镇文化生产就是有意识地塑造“古”镇民族文化集聚地的形象与表象[12]。民族旅游古城镇文化空间属性认知[13]、文化空间重构[14]、文化空间变迁[15]、文化空间生产过程中的空心化[16, 17]、同质化[18]和过度商业化[19]、文化空间生产主体权益分配不公[20]等问题也受到关注。

综上,国内外既有研究多集中在生产情境探讨,基于空间生产框架之下的古城镇旅游文化开发研究及其对传统旅游社区、乡村非物质文化遗产保护、城市空间发展和区域文化旅游可持续发展等方面的运用研究较为丰富,民族旅游古城镇文化生产受到关注。然而,相关研究虽已关注到民族旅游古城镇文化生产这一现象,但具体的民族旅游古城镇文化生产模式及其内在机理的探讨还较少,也较为缺乏对文化生产形成和演化的动力机制的梳理。

基于此,文章以丽江古城的大研、白沙、束河古镇以及大理古城、剑川古城、喜洲、双廊、沙溪、新华小镇等为观察对象,考察其与文化生产密切相关的文化空间与事项,尝试总结民族旅游古城镇的文化生产模式并探究其生产机理。理论上可通过多个案例地的综合考察补充民族旅游古城镇文化生产的多维模式,丰富民族旅游古城镇空间生产中的文化生产研究;实践上可为我国民族旅游古城镇的文化空间重塑、文旅产品开发设计以及外来文化与本土文化兼收并蓄的包容性发展做出有益探索。

2 案例地与研究方法 2.1 案例地选择研究选择丽江古城的大研、白沙、束河古镇以及大理古城、剑川古城、喜洲、双廊、沙溪、新华等旅游古城镇为案例地,主要基于如下考虑:①丽江古城是世界文化遗产地,大理是国家级文化生态保护区,且二者分别是纳西族聚集区与白族聚集区,其旅游古城镇的文化生产有着独特的民族性、文化性、特殊性与典型性,是观照民族旅游古镇文化生产的理想区域;②民族传统物质文化与非物质文化遗产是文化生产的重要元素与依凭,上述两地均得到了较好保护与传承,既有大量本土文化传承人,也吸引了不少外来旅居者,文化生产活动十分活跃、典型且各具特色;③所选择的古城镇类型多样,可提供充分支撑。既有传统文化展示的典型代表,如白沙、喜洲、沙溪、剑川;也有新移民与当地居民共存的后起之秀双廊;更有在当代依然生机勃勃的产业支撑型古镇—新华银器小镇。多类型的旅游古城镇可以观察到不同类型的文化生产现象与模式,可为文化生产的机理分析提供丰富素材。

2.2 研究方法本研究主要采用访谈法、非参与式观察法获得一手资料,同时搜集了相关学术文献资料及网络文本。①访谈法:团队于2022年1月、2023年1—2月、2023年8月、2023年12月、2024年1月先后多次走访调研了大理古城、喜洲古镇、双廊古镇、新华小镇、剑川古城、丽江大研古城、束河古镇、白沙古镇等民族旅游古城镇,采用半结构访谈法访谈了古城镇内的居民、店主、游客、旅居者及政府工作人员。②非参与式观察法:在进行实地调研的同时,对古城镇文化空间、文化现象等进行观察记录,对典型代表进行拍照记录,后续进行分类整理。③搜集文献、网络文本、相关历史文献、地方政策,了解古城镇地方文化、重要文旅开发事件和关键人物等信息。

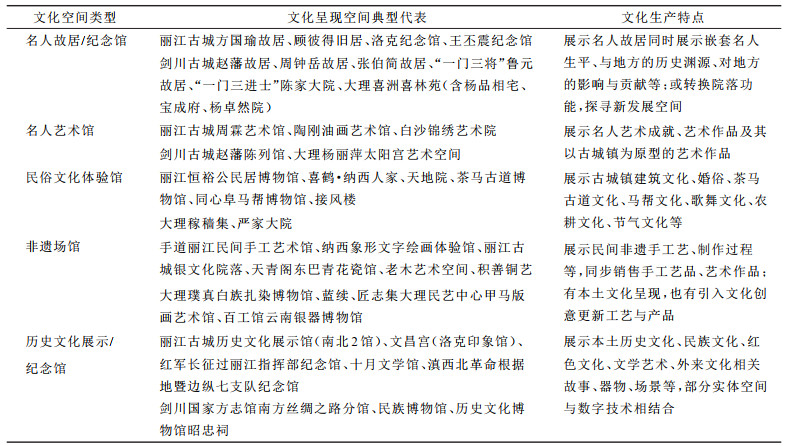

3 民族古城镇文化生产模式及机理探究 3.1 本土文化呈现模式及其内在机理本土文化呈现是指侧重对本土传统文化梳理、挖掘,并通过特定场所、传承人、艺术、科技等实现空间、主体、技术、媒介等四位一体的全方位深度文化呈现。此处所探讨的“文化呈现”更多意义上是指具体的文化现象与事物。如非遗文化、民族文化、建筑文化、历史文化等。“媒介”当前已进入文化生产与历史书写[21],故本土文化呈现模式又可进一步细分为实体文化空间营造与虚拟空间营造。

丽江古城在本土文化呈现的实体文化空间营造方面做了大量工作,主要体现在业态的筛选与控制、非遗场馆、名人旧居等文化空间的打造。表现为文化空间的升级改造、生活空间的精致化更新与场景化、故事化叙事等,尤以28个文化院落为代表。如恒裕公民居博物馆是“阿六叔”自家近150年具有纳西族“四合五天井”典型特色的世居宅院,是旅游者细品纳西建筑文化、生活文化与了解地方民众生活史的理想空间;天地院则是纳西族传统民族歌舞艺术的表演场地,设有丽江怀旧主题文化展厅,本土老者不辞辛劳,2022年疫情期间全年演出高达999场;白沙古镇“积善铜艺”在纳西族和善均老师的经营下保留着深厚的纳西文化底蕴,其坚守的纳西元素初心使作品文化特色明显。和老师表示:“你会发现我的铜器主要用的文字还是东巴文,因为我是纳西族,不太想让其他外面乱七八糟的东西进入到我的创作里。游客还是会更喜欢有东巴文的东西,即便他们看不懂,但总还是想带点有特色的东西回去”。

大理喜洲古镇的严家大院民居博物馆、稼穑集、甲马体验馆、陶艺馆,周城、凤阳邑、喜洲的扎染馆等,均很好地呈现了地方特色文化。整个大理古城周边区域以扎染产业为依托的“庭院经济”已成规模,喜洲古镇内还形成了以扎染以及其他白族非遗如陶艺、泥塑、面塑、甲马、瓦猫等为素材的“大理民艺中心匠志集”非遗品牌。瓦猫作为一个具有强烈地方意蕴与文化意义的符号,其延伸出的造型、色彩、材质、作品形式也日益丰富,有土陶、黑陶、泥塑、面塑、瓷器、扎染、布扎作品,有平面图案造型,也有立体图形、布偶等,更衍生出了香炉、摆件、挂件、画作等,兼具观赏性、实用性与审美艺术性,无论呈现手法还是形式都更加丰富。

剑川古城的国家方志馆南方丝绸之路分馆则是云南南方丝路及其与途经地的区域性、国家性与国际性叠合的文化联系、文化融合的整体呈现,也有本土文化名人、历史故事等相关重要的地方文化呈现。

当前,数字技术深度参与文化产业的内容生产,对创作群体、生产活动、传播形式和消费语境等多方面产生重大影响,形成了全新的数字文化产业生态[22]。智能媒介技术通过创造新的文化产品,能够营造出新的智能文化空间[23]。古城镇的虚拟空间也紧扣地方文化特色进行文化呈现,如剑川古城的国家方志馆南方丝绸之路分馆的数字馆运用了现代数字技术与互动手法,让游客可沉浸式体验南方丝绸之路途经不同地域的生活场景。研究区域本土文化呈现的空间类型与典型代表详细说明见表 1。

| 表 1 本土文化呈现典型代表及特点 Tab.1 Typical Representatives and Characteristics of Local Culture |

综上,本土文化呈现的机理表现在:①政府主导与引导下的文化复兴。丽江大研古城的28个文化院落主要为政府主导推动,或提供资金支持、或铸造文化盛宴、或为非遗传承人提供非遗文化展示与艺术品销售空间;②民间手艺人的坚守与传承。通过个人努力或与政府协助为非遗或民间技艺展示提供了个性化、多样化空间。大理璞真扎染坊的传承人段银开和段树坤夫妇、“泥人苏”苏龙祥、白沙的积善铜艺和善均、大研古城恒裕公民居博物馆的“阿六叔”、新华银器小镇的一大批民间手艺人,既通过个人努力塑造了独特的文化空间,也受到了政府的资金或政策支持,二者合力推动了古城镇乡土文化、民族文化的展示与传承。

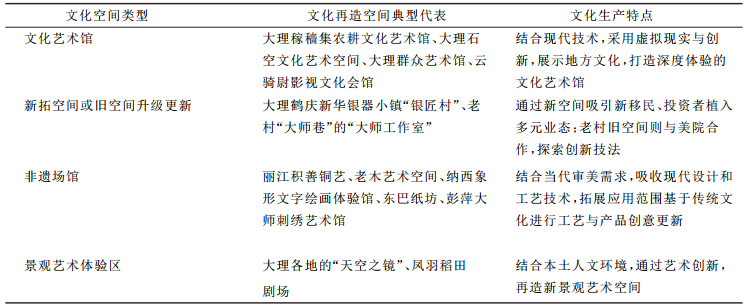

3.2 本土文化再造模式及机理本土文化再造是指在保持传统文化形象、元素等特征的基础上,通过创新、改良和适应现代社会需求等方式,对本土传统文化进行创新与重构,进而使传统文化与当代社会更加契合,以实现当代传承与持续发展。可通过科技、艺术、创意等手段对传统文化进行当代再现或重塑,同时借助自组织创新和与外界的文化交流互鉴获得新生力量。本土文化再造包括对物质景观空间、非物质的传统技艺、景观艺术等方面进行更新和改变,以适应现代社会的多样性和变化。古城镇旅游开发及其文化生产、景观再造改变了以往沉寂、老旧的面貌,通过注入了新的活力促进传统文化的复兴和创新再造[24]。本土文化再造模式有如下特点:

一是物质景观空间再造。物质空间是文化意义生产与再造的重要场域,本土文化再造是促进文化多样性和传承的重要措施[25]。新华银器小镇“银匠村”就是一种再造式的集传统非遗技艺体验、展示、销售于一体的新空间,并结合现代需求和市场趋势进行了策略调整与创新。银匠手艺人在传统工艺的基础上融入现代元素,不断更新、设计更加时尚新颖又兼顾实用功能的银器产品,同时植入直播带货、民宿+银器制作、书吧、三道茶、白棉纸等非遗体验多元业态。建筑延续了白族青瓦白墙的传统风格,建设了地标性建筑“中国银器第一村”银牌坊、增添了与传统文化历史相关的水墨壁画装饰。运用传统元素又聚合了不同文化生产者、创意者参与其中,逐步形成新兴传统技艺展示空间。老新华村则精心打造“大师巷”,大师工作室是手艺人与外界学习交流的空间,也是银器作品的展销空间与艺术鉴赏空间。喜洲古镇的稼穑集也是传统农耕文化融合传统建筑空间再造的典型。馆内展示了粮食的起源与种类、迷你农具模型、白族人民的农耕生活与景象、旧时村民日常生活、农耕文献、当地小朋友关于不同节气的绘画作品与文字,同时构筑了咖啡馆、文创产品、喜米、喜油、喜酒等地方农特产品销售空间,实现了文化价值与商业价值聚合。既延续了传统农耕文化,又做了农耕文化的延伸与丰富,实现了传统白族农耕文化的再造利用。

二是非物质的传统技艺呈现手法不断更新迭代。大理古城及周边的扎染制品通过创新与发展获得了新的生命力。扎染技艺结合现代设计元素,更好地对接市场需求,创新纹样、图案,使其从过去仅被用作桌布、服饰等受众范围较小的生活用品发展到布偶、服饰、挎包、发饰、挂件、画作、冰箱贴等日用品与装饰品,广泛销售于各大热门旅游地。同时,通过扎染技艺培训班、工作坊等活动推动了扎染技艺的升级更新。丽江纳西族东巴造纸传统工艺也在向现代创意产业转化,将东巴纸产品设计与当代需求相结合,既延续保留了最初的象形文字的书画功能,也进一步拓展了周边衍生品,同时以东巴文为媒介传导着纳西族文化思想,制作了东巴格言、祝福语、字画、笔记本等各类旅游纪念品、文具与装饰品等,在艺术审美、家居产品设计和文化创意产品领域开拓了新应用场景,在文化彰显的同时为旅游者提供本土特色旅游商品与文化体验。

三是景观艺术的在地化联结与再造。通过探寻传统建筑空间与当地地理要素的联结,并挖掘所蕴含的多种创意可能并进行综合性展现,可以实现对本土文化的再造和传承。大理双廊古镇的“天空之镜”结合洱海畔的区位条件与蓝天白云的景观背景,充分借景,融合现代艺术创造出独特的空间造景效果;封新城等则在大理凤羽佛堂村的梨园旁的土地搭建起“稻田剧场”,建设“退步堂”民宿,通过艺术化手法、传统建筑材料与艺术、创新演出形式等多种方式,成功实现了本土文化的升级再造。

丽江、大理部分古城镇的文化再造的典型代表如表 2所示。民族旅游古城镇的本土文化再造均通过科技、艺术、创意和现代化产业实现了有机结合,不断调适自身,从而在现代社会和现代文明中寻求生存和发展的空间[26]。本土文化再造机理可总结为:①以原有地方传统文化为依托。可以是原有的文化空间,也可以是既有的有形或无形的文化素材,总之不脱离原有在地传统文化;②对传统文化的延续与升级。以传统空间与文化为基础的更新、改造、延伸、拓展出新产品、新空间、新业态,可以是产品的升级迭代与多元化、丰富化设计,以匹配当前市场需求;也可以是对既有空间的有机更新或延伸拓展;或重新复活展示本土已经濒临消失的技艺,既可丰富游客文化体验,也给予传统文化展示空间与舞台。

| 表 2 本土文化再造典型代表及特点 Tab.2 Typical Representatives and Characteristics of Local Cultural Reinvention |

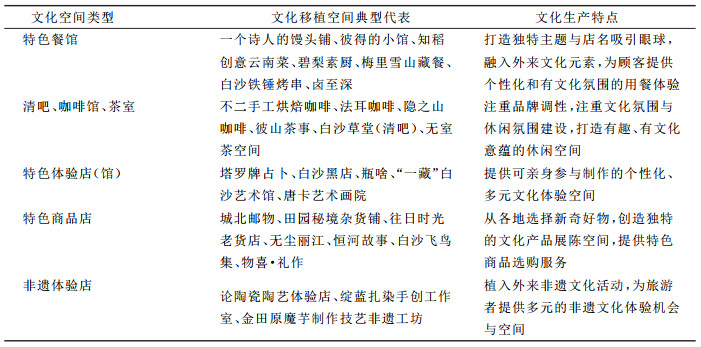

一种观点认为外来文化会加速“去地方化”的进程,但同时,新移民或者本土居民植入的外来文化也会在某种程度上促进本土文化的多样化与繁荣。文化移植级可以助力景区形成新的经济增长点[27],也可能在多元因素的推动下可能产生正向变迁效应和逆向变迁效应[28],也使旅游者可以在文化创意聚集区内广泛接触到异文化。

外来文化植入在丽江白沙古镇表现突出,多元外来文化的移植与融合在白沙古镇内形成了有趣的创意产业集群现象。汇集了不少新移民为主导的个性化创意店铺(表 3),主要体现在特色美食、咖啡轻食、文化空间、非遗体验店等。具体手法有小资化、文青化、文化理念输出、“谐音梗”的概念替换、地方耦合等个性化表达与创意。

| 表 3 白沙古镇外来文化移植典型代表及特点 Tab.3 Typical Representatives and Characteristics of Foreign Cultural Transplants |

同时,当一种外来文化要素被引入到新的环境中时,接受方的文化可能会对外来文化进行改造、融合或适应,从而进而形成新的文化形态[29]。如白沙古镇中“彼得的小馆”“一个诗人的馒头铺”等,均将外来文化、店家的个性与阅历移植进白沙古镇,在注入新文化同时拼贴出了“文化马赛克”。一方面为当地居民和游客提供了了解异文化的机会:另一方面也形成了个性化的文化空间与多元包容的文化氛围与活力,为古城镇文化包容性增长创造了良好条件。

外来文化移植需要和本土文化相平衡,既要拥抱多元文化带来的机遇,也要尊重及保护本土文化传统和价值观。若将文化元素仅仅作为营销手段而忽视其真正内涵,可能导致文化特色的削弱、过度商业化或模式化倾向[30]。

外来文化移植模式的主要机理有:①引入外来文化主体与文化元素。古城镇吸引新移民到来,新移民又携带着自身的文化基因与个性特质扎根地方,或开办工作室,或经营商铺,形成有别于地方传统的文化空间与现象。②文化特质或个性、或复制。可能立足于投资者个性气质特色鲜明的文化植入或“嫁接”,也可能是外来品牌的复制式加盟。移植后的外来文化如若与古城镇气质契合,则容易被接纳;如若其发展空间不够,也可能会就此消亡或出离。如若古城镇无法提供包容性、支持性的营商环境,也难以形成稳定的外来文化聚集空间。

3.4 外来文化与本土文化的融合互动模式及机理外来文化与本土文化的融合互动是指外来文化进入本土文化后,其中一方主动学习吸收另一方的文化特质或理念,形成全新的有别于以往的新文化特质。外来文化与本土文化的融合互动从未停歇。绝不能为了保持本族群文化的个性或特点而拒斥外族文化。一个族群或国家的文化并不是越有个性越好,而是越能满足本族本国人们的需求才越好[31]。大理、丽江的古城镇中的外来文化与本土文化的融合互动体现在不同尺度的地方互动,既有全球在地化(glocalization)互动,也有本土与外来文化的互动。

喜洲喜林苑的创始人林登先生是美国人,他将喜洲古镇的杨品相宅、宝成府、杨卓然院进行改造更新,在打造精品酒店的同时注重白族文化的国际化展示,引入国际游客,使其可以体验白族传统文化;又组织国际交流活动,将白族文化推上国际舞台,通过研学、艺术活动、节事赛事等促成大理白族文化与国际的融合互动。

双廊得益于知识外溢的正向外部性,本地居民也主动学习外来先进理念与经营方式。外来创新式的民居客栈在双廊古镇已形成较大规模,但外来建筑样式的差异也引起了当地居民的主动学习与模仿,促进外来文化与本土文化融合。在长时间的发展互动中,外来投资者的建设理念逐步被当地居民所接纳,青山村村民就从以往模仿外地投资者客栈风格转变为直接聘请专业团队进行民宿设计,逐步在民宿风格、品位、档次上实现与外来经营者接轨。

新华银器小镇手艺人也在与各大美院及青年学生的实习中交流融合互动,银器作品也不断更新迭代,其器型、錾刻、技艺愈发精湛。传承人寸光伟表示:“目前银器的创新方式主要有材料结合与装饰,材料结合又有瓷银结合(瓷包银)、陶银结合(陶包银)、铁银结合、铜银结合、木银结合、竹银结合、大漆等不同形态,而装饰则主要用个人设计、喜欢的图案点缀,实习生多为年轻人,思维不太受传统技法禁锢,往往作品很有现代时尚感”。

外来文化与本土文化的融合互动机理如下:①文化主体间互动是双向的。既有可能由外来者发起,也有可能由本土居民发起。既有外来“新村长”牵头的对本土民族文化的探索发现与新的空间形塑,也有本土手艺人主动学习吸收外来文化的创新发展。②本土与外来文化互动在旅游情境下不断创发出新成果。通过相互借鉴,形成了“学习模仿—技能习得—互利共赢”的正向“涓滴”,使得传统的民族文化在与外来文化的融合互动中焕发出新的生命力。

4 结论与启示 4.1 结论(1)随着后现代消费社会的文化转向,民族旅游古城镇的文化生产是其旅游化发展资本化、商业化、绅士化进程中必不可少的一环。文化生产既包含有形的景观空间生产与氛围营造,也包含无形的虚拟空间生产,在文化接触、融合中既有坚守、也有传承与创新。

(2)古城镇文化生产的要素既包含物质性与非物质性的本土文化素材、传承人,也包括流动性的人才、资本、政策、创意、技术、观念等要素,故其文化生产呈现出多主体、多模式、多样态的复杂态势。

(3)民族旅游古城镇的文化生产模式可以梳理为本土文化呈现、本土文化再造、外来文化移植、外来文化与本土文化融合互动四种,以上模式也可能会在某一古城镇不同时空以及不同主体介入之下同时发生,研究可为厘清纷繁复杂的文化生产现象提供思路。

(4)立足本土、开放融合是古城镇文化生产的价值取向。旅游活动的求新求异使得各地必须重视地方文化特质呈现,应向内探寻本土文化根脉与基因,但也无需排斥外来文化的融合互动。

4.2 启示研究可为摸清民族旅游古城镇的各种文化现象及其内在生成机理提供参考,有助于判定不同的文化空间与产品类型、调控古城镇文旅业态、助力本土文化与外来文化的均衡发展与包容性增长。可通过合理规划、人才引入与挖掘、文化创意、数字技术赋能等推动不同文化之间的融合互动,助力本土文化与外来文化的耦合共生,以推动形成民族旅游古城镇多主体的文化价值共创与成果共享。亦可探讨数字文旅、新媒体背景下的古城镇文化传播机制,关注民族旅游古城镇主体性的文化生产、文化表达与游客间的沟通互动,提升民族旅游古城镇的文化传播力与感知度,助推其高质量发展。

| [1] |

黄剑锋, 胡孟姣, 董坤, 等. 供给侧改革背景下的旅游与文化产业融合机制——基于文化生产视角的新分析框架[J]. 生产力研究, 2017(10): 1-5, 12, 161. [Huang Jianfeng, Hu Mengjiao, Dong Kun, et al. Convergence mechanism of tourism and cultural industry in the context of supply-side reform: A new framework from the perspective of cultural production[J]. Productivity Research, 2017(10): 1-5, 12, 161.] |

| [2] |

Richard A, Peterson N, Anand. The production of culture perspective[J]. Annual Review of Sociology, 2004(30): 311-334. |

| [3] |

卢文超. 理查德·彼得森的文化生产视角研究[J]. 社会, 2015, 35(1): 229-242. [Lu Wenchao. A study of Richard Peterson's perspective on cultural production[J]. Chinese Journal of Sociology, 2015, 35(1): 229-242.] |

| [4] |

徐红罡, 袁红. 广州文化生产的旅游功能研究[J]. 城市问题, 2007, 26(5): 70-74. [Xu Honggang, Yuan Hong. The study on tourism function of Guangzhou cultural production[J]. Urban Problems, 2007, 26(5): 70-74.] |

| [5] |

郭凌, 王志章. 乡村旅游开发与文化空间生产——基于对三圣乡红砂村的个案研究[J]. 社会科学家, 2014(4): 83-86. [Guo Ling, Wang Zhizhang. Rural tourism development and the production of cultural space: Based on a case study of Hongsha village, Sansheng township[J]. Social Scientist, 2014(4): 83-86.] |

| [6] |

牛涛. 资本介入下的文化生产: 从价值样态到作用机制[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2020, 22(4): 69-76. [Niu Tao. Cultural production under the intervention of capital: From value pattern to function mechanism[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2020, 22(4): 69-76.] |

| [7] |

郭文. 江南文化古镇旅游空间生产研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2013: 28-39. [Guo Wen. Research on the Production of Tourism Space in Ancient Towns of Jiangnan Culture[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2013: 28-39.]

|

| [8] |

张熹. 乡村振兴视野下国内"新古镇"营造研究——以云南楚雄彝人古镇为例[J]. 贵州民族研究, 2021, 42(3): 116-123. [Zhang Xi. Study on the construction of "new ancient town" in China from the perspective of rural revitalization: A case study of the Yi ancient town in Chuxiong, Yunnan[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2021, 42(3): 116-123.] |

| [9] |

明庆忠, 段超. 基于空间生产理论的古镇旅游景观空间重构[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2014, 46(1): 42-48. [Ming Qingzhong, Duan Chao. Spatial reconstruction of tourism landscapes of old towns in the theoretical perspective of spatial production[J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2014, 46(1): 42-48.] |

| [10] |

刘昆. 空间生产机制下城市景观的拼贴[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 50-55. [Liu Kun. The collage of cityscape under mechanisms of the production of space[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 50-55.] |

| [11] |

郭文. 空间的生产与重塑——流动中的文化古镇[M]. 北京: 商务印书馆, 2022: 10. [Guo Wen. Production and Remodeling of Space: Cultural Ancient Towns in Mobility[M]. Beijing: The Commercial Press, 2022: 10.]

|

| [12] |

牟伦超, 程励. 空间生产视域下"古"镇旅游的地方营造——以恩施土家女儿城为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(3): 107-124. [Mou Lunchao, Cheng Li. The place making of "ancient" town tourism from the perspective of the theory of production of space production: A case from Enshi Tujia daughter town[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(3): 107-124.] |

| [13] |

李星明, 朱媛媛, 胡娟, 等. 旅游地文化空间及其演化机理[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 174-179. [Li Xingming, Zhu Yuanyuan, Hu Juan, et al. The cultural space of tourist destination and its evolution mechanism[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 174-179.] |

| [14] |

关中美, 单卓然, 李春辉, 等. 基于文化空间理论的历史文化特色小镇发展研究——以云南昭通盐津县豆沙关镇为例[J]. 现代城市研究, 2019(5): 37-42. [Guan Zhongmei, Shan Zhuoran, Li Chunhui, et al. Study on the development in a small town with historical and cultural characteristics based on the theory of cultural space: A case study of Doushaguan characteristic town in Yanjin county, Zhaotong city, Yunnan province[J]. Modern Urban Research, 2019(5): 37-42.] |

| [15] |

郭文. 社区型文化遗产地的旅游空间生产与形态转向——基于惠山古镇案例的分析[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2019, 46(2): 75-82. [Guo Wen. Tourism spatial production and morphological shift of community-based cultural heritage sites: An analysis based on the case of Huishan ancient town in Jiangsu province[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2019, 46(2): 75-82.] |

| [16] |

董雪旺, 徐宁宁, 陈觉, 等. 基于游客地方感的水乡古镇开发模式——兼论乌镇模式的可复制性[J]. 经济地理, 2018, 38(6): 187-192, 202. [Dong Xuewang, Xu Ningning, Chen Jue, et al. Ancient water town development model based on tourists' sense of place: An introduction to the replicability of Wuzhen model[J]. Economic Geography, 2018, 38(6): 187-192, 202.] |

| [17] |

张冬婷, 邱扶东. 国内外古镇旅游研究综述[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 86-92. [Zhang Dongting, Qiu Fudong. A summary of ancient town tourism studies at home and abroad[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 86-92.] |

| [18] |

吴玉萍. 新时代民俗旅游助力古镇复兴——以上海真如古镇为例[J]. 社会科学家, 2020(9): 65-71. [Wu Yuping. Folk tourism in the new era helps the revival of ancient towns: A case study of the Zhenru ancient town in Shanghai province[J]. Social Scientist, 2020(9): 65-71.] |

| [19] |

阮仪三, 袁菲. 迈向新江南水乡时代——江南水乡古镇的保护与合理发展[J]. 城市规划学刊, 2010(2): 35-40. [Ruan Yisan, Yuan Fei. Toward a new Jiangnan water town era: Protection and rational development of ancient towns in Jiangnan water towns[J]. Urban Planning Forum, 2010(2): 35-40.] |

| [20] |

郭文, 王丽, 黄震方. 旅游空间生产及社区居民体验研究——江南水乡周庄古镇案例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(4): 28-38. [Guo Wen, Wang Li, Huang Zhenfang. Study on the production of tourism space and residents' experience: A case study of Zhouzhuang ancient water town in the south of Yangtze river[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(4): 28-38.] |

| [21] |

白志如, 王子丰. 以媒介之"名"": 媒介"如何进入文化生产与历史书写[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2022, 44(8): 11-19. [Bai Zhiru, Wang Zifeng. The naming and adaptation of media in cultural production and historical writing[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2022, 44(8): 11-19.] |

| [22] |

傅立海. 数字技术对文化产业内容生产的挑战及其应对策略[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2022, 36(6): 92-97. [Fu Lihai. Challenges of digital technology to content production of cultural industry and the coping strategies[J]. Journal of Hunan University(Social Sciences), 2022, 36(6): 92-97.] |

| [23] |

付茜茜. 技术文化视域智能媒介文化生产、消费文化生成及辩证省思[J]. 理论月刊, 2023(5): 105-115. [Fu Qianqian. From the perspective of technological culture: Production of intelligent media culture, generation of consumer culture and dialectical reflection[J]. Theory Monthly, 2023(5): 105-115.] |

| [24] |

蒙秋月, 雷韵. 边疆构建与文化再造: 边疆中心视角下的伏波文化研究——桂西南"边缘与中心"系列研究之一[J]. 广西民族研究, 2019(6): 117-124. [Meng Qiuyue, Lei Yun. Frontier construction and cultural reconstruction: A study on Fobo culture from frontier-centered perspective: One of the series study of "southwestern frontier and center"[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2019(6): 117-124.] |

| [25] |

桂胜, 陈山. 乡村振兴中村落民俗文化再造空间传承模式之认识[J]. 河北学刊, 2020, 40(3): 162-167. [Gui Sheng, Chen Shan. Awareness of spatial inheritance mode of village folk culture re-creation in rural revitalization[J]. Hebei Academic Journal, 2020, 40(3): 162-167.] |

| [26] |

林敏霞, 韦小鹏. 特色小镇"嵌合"差异与文化再造: 以浙江省为例[J]. 青海民族大学学报(社会科学版), 2020, 46(4): 22-29. [Lin Minxia, Wei Xiaopeng. Embeddedness differences and cultural reconstruction of characteristic towns: A case study of Zhejiang province[J]. Journal of Qinghai Minzu University(Social Sciences Edition), 2020, 46(4): 22-29.] |

| [27] |

宁岩鹏. 推动文化产业与旅游产业融合发展的思考[J]. 文化学刊, 2019(2): 91-93. [Ning Yanpeng. Thoughts on promoting the integration and development of cultural industry and tourism industry[J]. Culture Journal, 2019(2): 91-93.] |

| [28] |

陈昕. 纳西文化变迁的旅游效应与调适研究[J]. 思想战线, 2008(5): 117-118. [Chen Xin. Research on the tourism effect and adaptation of Naxi cultural change[J]. Thinking, 2008(5): 117-118.] |

| [29] |

金士友. 长白山文化生态场域内地方曲种的文化触变[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2017, 74(4): 30-35. [Jin Shiyou. On the cultural changes of local music genre after collision in Changbai mountains from the perspective of cultural ecology[J]. Journal of Northeast Normal University(Philosophy and Social Sciences), 2017, 74(4): 30-35.] |

| [30] |

韩鹏云. 乡村公共文化的实践逻辑及其治理[J]. 中国特色社会主义研究, 2018(3): 103-111. [Han Pengyun. The practical logic of public culture in rural areas and its improvement[J]. Studies on Socialism with Chinese Characteristics, 2018(3): 103-111.] |

| [31] |

韩东屏. 人类文化互动的趋势—基于"文化工具论"的评析[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2024, 77(2): 70-79. [Han Dongping. Trends of human cultural interaction analysis based on "cultural tool theory"[J]. Wuhan University Journal (Philosophy & Social Science), 2024, 77(2): 70-79.] |