2. 驻马店市自然资源和规划局, 驻马店 463001;

3. 上海同济城市规划设计研究院, 上海 200092

2. Bureau of Natural Resources and Planning of Zhumadian, Zhumadian 463001, China;

3. Shanghai Tongji Urban Planning & Design Institute, Shanghai 200092, China

近年来,以县域为基本载体的一系列政策陆续出台,共同强调“县域”将成为推动乡村振兴、新型城镇化和城乡融合发展的关键空间层级。2022年5月,国务院办公厅发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》即要求深刻理解县域人口流动趋势,引导人口实现合理集聚[1, 2]。其中,县域基础教育驱动的人口迁移(下文将这类人口迁移简称为“教育迁移”)受到研究广泛关注[3, 4]。教育迁移带来的学生家庭人口成为驱动部分县级城市扩张的重要动力之一[5, 6]。教育迁移人口中包含着数量可观的农业转移人口,其入城定居过程中不仅承受教育“内卷”的压力,还需适应城市生活方式与城镇劳动力市场,并构建新的社交网络。推进这部分人口有序有效市民化,将成为“以人为本”县域新型城镇化的重要方面。同时,教育迁移带来的人口流动进一步扩大县域内城乡教育级差[7],引发乡村教育设施过剩等问题,对县域教育设施合理配置提出挑战。面对县域复杂的人口迁移过程,深入研究教育迁移特征与机制并进行实证探索,将有利于促进人口的合理流动与教育资源的匹配,提升县级城市城乡基本公共服务供给效率和县域治理水平[8]。

已有文献对于教育迁移机制的探讨主要从政策影响和家庭决策两方面展开。研究认为政策是驱动教育迁移的重要因素[9]。教育资源布局调整一定程度上成为城市化手段,通过将学校、优质师资和生源上移到县城,以达到吸纳人口目的[10, 11]。对于县域外流人口,大城市户籍门槛下异地高考和中考政策仍无法惠及大多数流动人口子女,外流家庭不得不回迁就学[12]。一些研究从家庭决策视角展开分析,王漫[13]在河南省某村的研究中发现重视教育的家庭价值观及从众心理是教育迁移的驱动力。家庭文化资本积累形成的家庭教育惯习也会对迁移决策和行动造成影响[14]。教育迁移特征研究聚焦迁移家庭流动、留居、工作以及生活等行为的特征。在不同现实背景与资源禀赋下,教育迁移呈现多样化的特征和家庭分工模式。蒋宇阳[15]以皖北县级城市为研究案例发现农村家庭在基础教育驱动下形成大规模长期或短期迁移,呈现本地就读、异地务工的夫妻分工模式。施德浩[16]加入代际分工考量,认为教育迁移使家庭代际形成“祖—父—孙”与“乡—县—城”对应的“三元结构”。卢晖临[17]发现在中部地区乡镇产业发达的县级城市中,教育迁移形成母亲和子女进城就学,父亲乡镇就业的县域家庭分离分工模式。研究普遍表现出教育迁移对于家庭成员分离、教育投入内卷、家庭风险增大、教育不公等问题的忧虑[18, 19]。

上述研究为认识和理解教育迁移提供了研究基础。然而,现有研究更多从社会学和教育学视角讨论教育迁移行为及其机制,较少从县域城镇化和城乡发展视角进行分析。同时,现有研究更多聚焦省际县域间城乡流动,对县域内部人口流动研究不足。由于乡镇级教育迁移数据获取相对困难,多数教育迁移定量研究集中于县级及以上行政单元尺度[20],对于研究县内人口迁移特征具有较大的局限性,针对县域内人口流动机制的分析往往停留于定性层面。在实地调研中发现,县域内乡城之间与各镇之间均存在着活跃的教育迁移,亟待在乡镇层级对其特征及机制进行更深入分析。

因此,本研究聚焦县域内教育迁移,即在义务教育阶段和高中阶段中,县域内子女和一位及以上主要家庭成员迁入就学城镇,并长期共同居住的人口迁移。寄宿上学和寄养亲戚家等就学方式不在本研究教育迁移定义中。迁移范围包括乡城迁移、跨镇迁移和外出务工家庭的回流迁移,镇区内迁移不在本研究教育迁移定义中;由于回流迁移比例较低,且与县内迁移机制差异较大,迁移模型只针对县内迁移样本,回流迁移另撰文分析。基础教育一般指从幼儿园至高中的教育阶段,出于数据可得性,本研究只涉及义务教育和高中阶段。本研究以安徽省寿县为实证案例,运用问卷调查数据分析传统农业县内教育迁移人口规模及家庭基本特征,并构建二元逻辑回归模型分析基础教育资源布局、城镇经济水平和家庭自身条件等因素对迁移的影响。

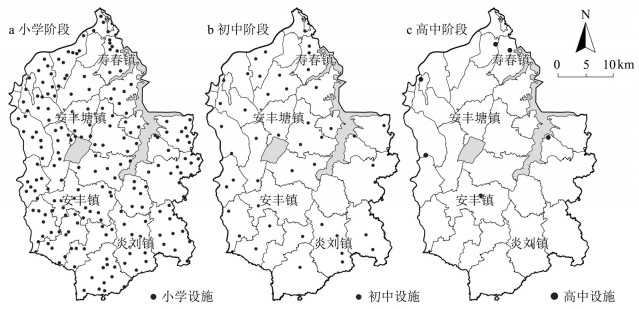

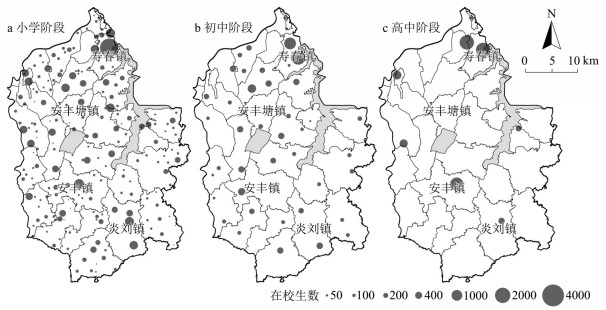

2 研究概况、研究数据与方法 2.1 研究区概况城镇化进程中,传统农业地区县城的主要职能为县域人口的生活服务以及教育、医疗等公共服务,在基础教育分布不均背景下,县域内普遍存在教育迁移现象。本研究选取寿县作为研究地区。寿县位于安徽淮南,南部与合肥接壤(图 1)。历史悠久,为国家历史文化名城。作为人口大县,其户籍人口近140万,常住人口约80万,人口流出率高,除县城和工业园,其他乡镇常住人口持续减少。寿县为农业大县,工业发展弱。近年来以“南工北旅”为发展战略,北部以县城为核心发展文旅及教育,南部依托炎刘镇省级开发区推进产业发展。寿县基础教育资源主要吸纳本县生源,其教育水平不如教育强县,但能代表农业县基础教育的普遍现实,有典型性。虽自2016年教育综合改革以来,寿县明确“高中进城、初中进镇、连片办完小、幼儿园进社区”发展思路,促进教育资源均衡布局(图 2)。但调研中发现,义务教育阶段公用经费高度集中于县城,远超其他镇区和乡村地区,县城高中本科率远高于其他乡镇,学生向县城、重点乡镇和开发区集中(图 3),教育迁移现象突出。研究选取寿县下辖四镇进行研究:寿春镇为城关镇,居住环境和产业基础较好,拥有最优质基础教育资源;安丰镇为教育重点镇之一,教育资源和规模仅次于县城,高中教育较优;炎刘镇为开发区所在镇,引入小学和初中名校,高中教育一般;安丰塘镇为一般镇,仅设小学和初中,教育水平一般。所选镇涵盖县域各基础教育禀赋的乡镇类型。

|

图 1 寿县区位及地理概况 Fig.1 Location and Geographic Overview of Shou County |

|

图 2 2021年寿县基础教育各阶段公办教育设施分布 Fig.2 Distribution of Public Education Facility Sites in Shou County in 2021 |

|

图 3 2021年寿县基础教育各阶段公办教育在校生规模 Fig.3 Existing Student Scale in Shou County in 2021 |

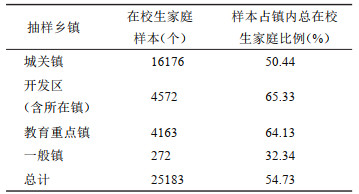

研究团队于2021年11月至12月在寿县下辖四镇展开调研,以电子问卷形式,在各镇的主要公办中小学由学校分发给学生家长填写,并访谈部分学生家庭。问卷内容包括:学生个人及其家庭属性;学生教育迁移经历,如迁移时间、流入流出地、迁移前后就学情况等。共获在校生家庭样本25183份(表 1)。

| 表 1 抽样概况 Tab.1 Scale of Questionnaire Collection |

研究采用描述统计方法,分析教育迁移基本特征。采取二元逻辑回归模型,分析教育迁移影响机制。模型计算中仅考虑具有教育迁移需求的学生家庭。义务教育阶段教育迁移为择地就学。已居住于基础教育资源最为富集区域(城关镇)的家庭无迁移需求,故剔除。高中阶段教育迁移为向录取高中所在镇迁移,考取本镇高中的镇区家庭不具迁移需求,故剔除。模型使用样本共17520份。其他社会经济和人口数据来自七普数据及地方部门提供的数据。

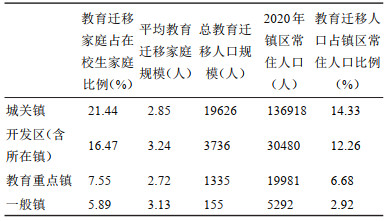

3 教育迁移基本特征 3.1 教育迁移人口规模教育迁移目的地集中于县城和重点镇。各乡镇在校学生家庭中教育迁移比例分别为:在优质教育资源集中的城关镇为21.44%;在开发区(含所在镇)为16.47%;在教育重点镇为7.55%;而在镇内无设置高中的一般镇为5.89%。

教育迁移家庭小型化,平均规模为2.91人。以样本中教育迁移家庭占在校生家庭比例,估算各镇实际在读生中教育迁移家庭数量,结合各城镇教育迁移平均家庭规模,大致计算总教育迁移人口规模,并分析其占该镇镇区常住人口比例(表 2):教育迁移人口占城关镇镇区常住人口总量的14%左右,带来1.4万人增量。其次为开发区(含所在镇)和教育重点镇,占比约12%和7%,分别带来超过3700人和1300人的增量。一般镇中迁移人口规模仅约150人,占比约3%。由此,教育迁移形成县域内向城镇体系高端集中的“倒金字塔”人口集聚特征,教育迁移人口成为县城和重点镇重要人口增量。

| 表 2 教育迁移家庭比例和规模 Tab.2 Proportion and Scale of Households Moving for Education |

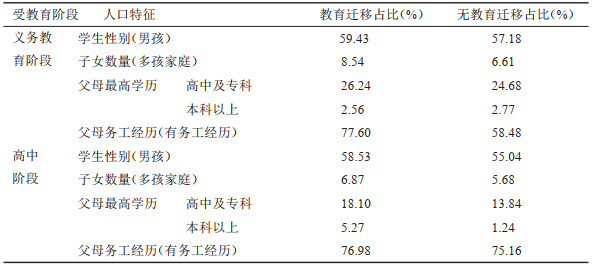

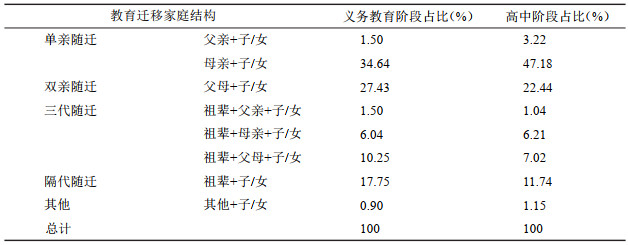

教育迁移家庭中,男孩家庭和多孩家庭占比较高。迁移家庭中多孩家庭比例(8.54%)较没有迁移家庭该比例(6.61%)高。虽整体样本中男孩比例即较高,但这在教育迁移家庭中表现得更明显。义务教育阶段迁移家庭中父母具有更丰富的外出务工经历,在高中阶段迁移家庭出现较高比例的本科以上学历(表 3)。

| 表 3 教育迁移人口特征统计 Tab.3 Descriptive Statistics of Households Moving for Education |

教育迁移以单亲随迁为主,且母亲为随迁主力,祖辈在迁移中参与度较高(表 3)。单亲随迁为主要迁移家庭模式,尤其是在高中阶段,其次为双亲随迁。整体而言,义务教育阶段迁移家庭结构更为完整。母亲为随迁陪读主要家庭成员,父亲“缺位”较为突出。母亲参与随迁的比例在义务教育阶段高达78.36%,在高中阶段则为82.85%。对比之下,父亲参与比例在义务教育阶段(40.67%)和高中阶段(33.72%)显著较低。在实地调研中,母亲在迁移家庭分工中陪读角色凸显,父亲更多负担迁移成本而务农或外出务工,这也促使家庭成员空间分离。此外,祖辈在迁移中表现较活跃,尤其在义务教育阶段,祖辈参与迁移比例达35.54%,祖孙单独迁移比例达17.75%(表 4)。

| 表 4 教育迁移家庭结构 Tab.4 Structure of Households Moving for Education |

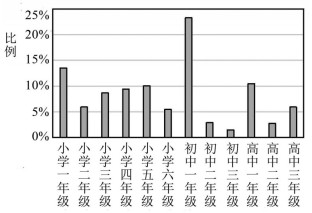

教育迁移在初中一年级形成高峰。以2021年迁移学生家庭为例(该年无已毕业学生,数据较完整),最多家庭在初中一年级进行迁移,其次为小学一年级、高中一年级(图 4)。一方面,县级教育资源配置“初中进城(镇)”,农村家庭就学距离大幅增加。另一方面,初中是进入职高或普高的分流点;外流家庭也需提前迁移回流适应本地教育。此外,迁移时间选择偏好也可能与学生转学难度相关。

|

图 4 教育迁移时间 Fig.4 Time of Households Moving for Education |

教育迁移带来相当比例的农村转移人口,并促进外流人口返乡。县内乡城流动为主流方向,回流迁移家庭约占三成,镇间迁移约占一成(表 5)。迁移路径占比在各学段中差异较小。

| 表 5 各就学阶段教育迁移路径 Tab.5 Migration Path for Households Migrating for Different Stages of Schooling |

大部分随迁家庭成员在迁移过程中全程陪读,往返户籍地频率较低。此外,在义务教育阶段,随迁人员每周、每月、每日等规律性往返比例较高中阶段高(表 6)。

| 表 6 各就学阶段教育迁移随迁成员在户籍地与就学地往返频率 Tab.6 Frequency of Commuting Between the Place of Domicile and the Place of Study for Households Migrating for Different Stages of Schooling |

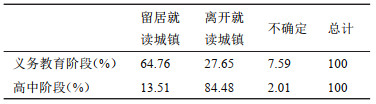

教育迁移人口流动具有时效性,长期人口增量主要来自于义务教育阶段迁移人口。家庭在学生完成学业后面临再次流动的决策。大部分家庭(54.93%)会选择留居就学地,38.55% 的家庭选择离开就读城镇,6.52% 家庭处于不确定状态。义务教育阶段迁移家庭更倾向于留居就读城镇(64.76%),而高中迁移家庭留居意愿较低(13.51%)(表 7)。义务教育阶段迁移带来更多永久性迁移人口,这部分群体成为县域城镇化增长重要力量;高中阶段迁移更多为临时性策略。

| 表 7 教育迁移家庭完成各阶段学业后家庭留居意愿 Tab.7 Residence Options after Households Complete Different Stages of Schooling |

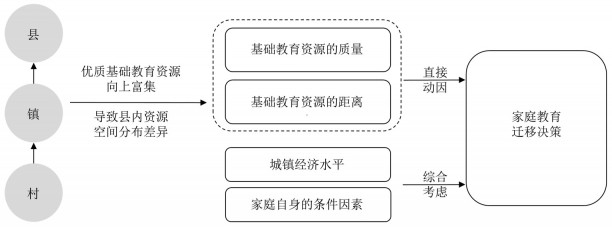

综上,本研究提出教育迁移影响机制分析框架(图 5):优质教育资源在“村—镇—城”空间层级中不断向上集聚,县域内基础教育资源形成空间分布差异。教育资源优劣及其可达性是迁移的直接动因。同时,家庭会综合自身条件及迁入迁出地经济环境因素等进行考虑,最终进行迁移。

|

图 5 教育迁移影响因素分析框架 Fig.5 An Analytical Framework of Factors Influencing Migration Driven by Basic Education |

基础教育资源质量是教育迁移直接动因。教育迁移是家庭以子女教育为核心的综合收益最大化而进行的理性决策[21]。教育资源质量越高,迁移吸引力更大。

家庭距基础教育资源的远近会影响其迁移决策。距离过长则迁移成本过高,距离过短则可能通过接送形式就学而非迁移。

由此,提出假设:

H1a:教育资源质量对教育迁移有正向影响;

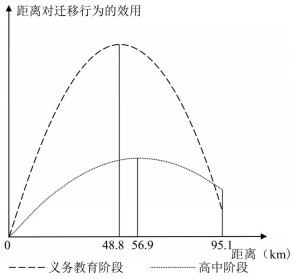

H1b:教育资源距离对教育迁移影响呈“倒U型”趋势,如果距离迁移过近或过远,迁移发生比降低。

4.1.2 城镇经济水平因素教育迁移会对家庭就业、收入和发展产生影响。家庭所在城镇经济水平及基础教育资源所在城镇经济水平将影响家庭迁移决策。由此,提出假设:

H2:城镇经济水平对教育迁移具有影响。当家庭所在城镇经济水平较低或迁移到的城镇经济水平提升较大时,家庭更倾向于进行迁移。

4.1.3 家庭自身条件因素家庭条件会影响迁移能力和迁移成本[22]。子女特征会影响家庭决策,家庭更愿意为男性后代进行教育投资[23],子女数量增加会提升其迁移意愿[24]。各学段迁移迫切程度不同。家庭经济条件越好,越能够为子女营造良好学习环境[25]。如家庭成员具备丰富迁移经历、较高学历水平,将更有能力在迁移目的地生活。家庭户籍所在地将影响迁移决策,农村家庭更倾向进城获得更好的生活环境、就业机会和社会地位[26]。由此,提出假设:

H3a:就学子女为男性对教育迁移有正向影响;

H3b:子女数量越多对教育迁移有正向影响;

H3c:就学子女就学年级会影响教育迁移;

H3d:家庭高经济水平对教育迁移有正向影响;

H3e:家庭成员有迁移经历对教育迁移有正向影响;

H3f:家庭成员有较高学历水平对教育迁移有正向影响;

H3g:家庭户籍属地为农村对教育迁移有正向影响。

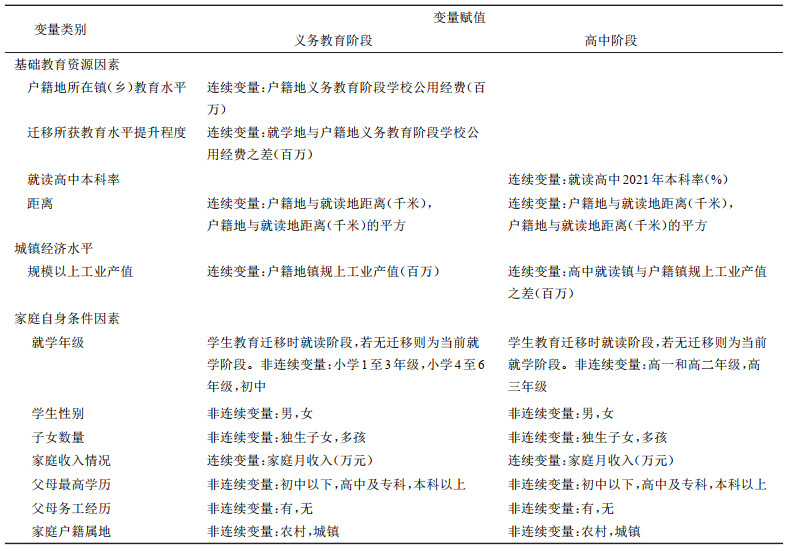

4.2 变量选择与描述性分析被解释变量为是否教育迁移。在问卷问题“您的家庭是否为子女教育原因搬过家(包括租房陪读和购房迁移就学)”回答“是”,且迁移前后居住地不位于同一城(镇)区的样本,视为有进行过教育迁移,并赋值为1,否则为0。

本研究解释变量由基础教育资源因素,城镇经济水平和家庭自身条件因素三个部分组成(表 8)。

| 表 8 解释变量描述与测度 Tab.8 Description and Measurement of the Variables |

基础教育资源因素:分为基础教育资源水平和距离。基础教育资源水平在不同教育阶段选取不同测度指标。义务教育阶段按生均方式分配资源的方式或导致小规模学校教育水平低下等问题[27],总体资源更能代表教育质量,因此采用学校公用经费进行测度,数据与实地调研情况基本相符。迁移所获基础教育资源水平提升程度使用就学地学校与户籍地学校的义务教育阶段公用经费之差进行测度。高中教育质量以本科率测度。基础教育资源与家庭距离方面,通过高德地图API接口,抓取户籍地到就读学校行车距离(下称距离)测度,并加入距离平方项,测度其非线性关系。

城镇经济水平:考虑数据可得性,选镇内规上工业产值测度。在义务教育阶段考察户籍所在地城镇经济水平的影响,高中阶段考察高中所在镇和户籍镇城镇经济水平差距对迁移影响。

家庭自身条件因素:经济水平选取家庭月收入进行测度。学历水平选取父母最高学历测度。迁移经历选取父母外出务工经历测度。子女特征中关注子女迁移就学阶段,子女性别和家庭子女数量。家庭户籍属性分为城镇和农村两个类别。

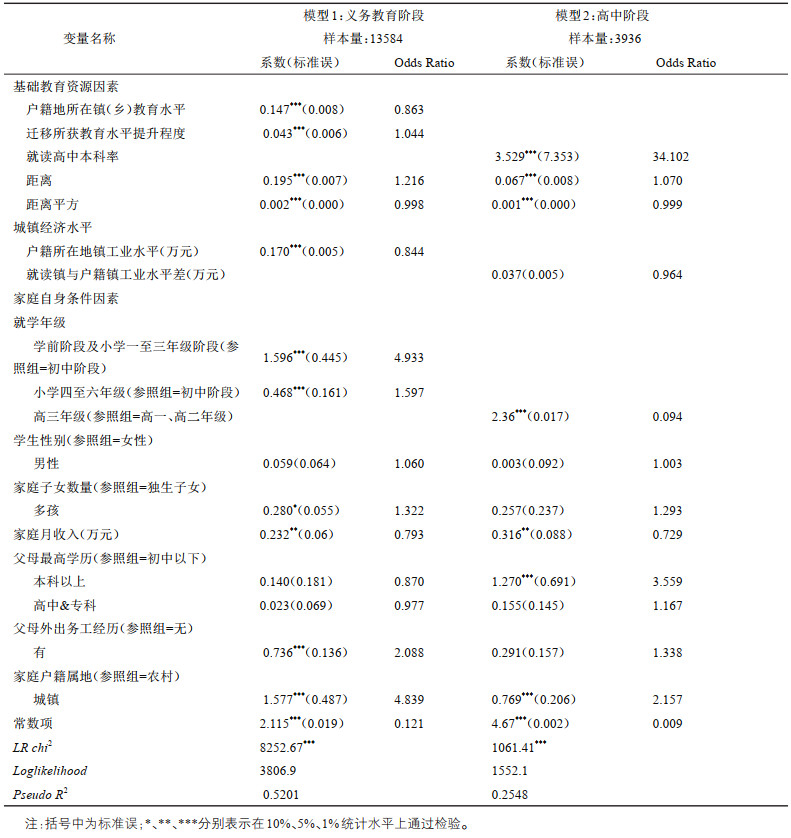

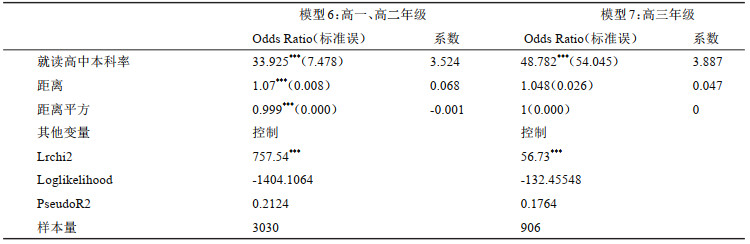

4.3 各就学阶段回归结果与分析表 9报告回归结果。模型1、2通过似然比检验,卡方检验在1%水平上显著,模型拟合度较好。

| 表 9 教育迁移影响因素回归结果 Tab.9 Regression Results on Factors Influencing Family Migration Driven by Basic Education |

基础教育资源因素中所有变量均显著影响迁移决策,且符合假设预期。义务教育阶段户籍地所在基础教育资源越优质,教育迁移发生比越低。户籍地教育经费每提高一百万,迁移发生比降低13.7%。同时,迁移所获教育水平提升越大,迁移发生比越高,即公用教育经费差每提高一百万,迁移发生比提高4.4%。高中学校越优质,迁移发生比越高,高中本科率每提高一个百分点,迁移发生比提高34.102倍。这意味着,县域内基础教育资源水平对迁移行为产生显著的推拉效应。具体体现在:义务教育阶段较差的基础教育资源会对学生家庭形成挤出效应,促使其离开原有乡镇;在高中阶段,优质高中带来的高教育期望让家庭追加教育投资[28],且优质高中对家庭陪读的鼓励也促进迁移。

基础教育资源距离结果符合假设预期。距离变量对迁移效用呈“倒U型”曲线。以样本最大距离(95 km)为x轴最大值,在拐点前,距离增加会促进迁移就学决策,当距离过长时,距离增加对迁移形成抑制(图 6)。义务教育阶段拐点为49 km,高中阶段为57 km。义务教育阶段对迁移距离容忍度较低,其迁移历时长,非高中的短期“冲刺”。长期脱产离家陪读代价大,陪读人员往往需频繁往返照顾老人、农忙或生意,如一位陪读妈妈在访谈中抱怨“(县城)租房一年就是一万二,我们收入就是靠田,我现在过来家里面损失不小。田不种,小孩子念书怎么办。农忙我还要回去,这边小孩只能暂时让亲戚帮忙看”。

|

图 6 距离对教育迁移效用 Fig.6 The Utility of Travel Distance on Migration Driven by Basic Education |

城镇经济水平变量在义务教育阶段中符合假设。义务教育阶段户籍所在地经济水平越高,教育迁移发生比越低。在高中阶段该变量影响不显著。寿县优质高中高度集中于县城,而县城工业产值位于县内中游,样本特征可能导致回归结果。

4.3.3 家庭自身条件因素家庭月收入越高迁移发生比越低,不符合假设。本研究选取的测度数据为工资性收入,而实际上迁移成本更多由家庭多代积蓄承担[29]。一方面,月收入水平受生活地经济水平影响,收入高可能意味着乡镇经济基础更好,基础教育资源也较好,迁移需求较低。另一方面,经济收入是家庭生活的必要基础,原有月收入越高意味着教育迁移带来的机会成本越高,迁移发生比较低。

父母最高学历项在义务教育阶段模型中假设不成立。一般认为较高的学历能给人口带来更多的就业机会和更高的回报率而促进迁移,但在模型中学历优势影响不显著,受教育程度较低的家庭由于早婚、未外流务工或有更高的向上迁移期望,更愿意整合资源到子女教育中[30]。在高中阶段,最高学历为“本科及以上”迁移发生比更高,其他学历水平结果不显著。

外出务工经历项在义务教育阶段符合假设预期,有外出务工经历家庭较其他家庭迁移发生比增加1.088倍。高中阶段的回归结果不显著。外出务工经历带来的经验与信心对于耗时较长的迁移更为重要,而高中阶段短期租房陪读,对于迁移能力要求较低。

学生就读年级项符合假设预期,呈现出趁“早”迁移特征。小学三年级之前迁移发生比是四到六年级阶段的3.089倍,是初中阶段4.933倍。访谈中发现有家庭甚至在子女未达入学年龄时,提前入城购房,确保子女能获取学位和融入环境。在高中阶段,高三迁移比率为高一高二年级迁移的0.094倍。尽管学校在高三阶段才鼓励家长陪读,但高中家庭教育投资策略同样是趁“早”迁移。这与以往研究中发现的家庭全周期陪读转向趋势相符[31],进城就学时间不断前移也是教育投入内卷趋势的体现。

家庭子女数量项在义务教育阶段符合假设,多孩家庭较独生子女家庭更多地教育迁移,前者迁移发生比是后者的1.322倍。该变量在高中不显著。虽子女数量增加会提升迁移成本,但一次迁移能让多个子女享受优质教育,形成“规模化”收益,如共享学区房和共同照料等。如某多孩家庭陪读家长提及“大孩子考到县城高中,要陪读,家里让我带小儿子一起来读实验小学,我照顾起来方便,将来再把乡下小女儿接过来也能读实验小学”。

家庭户籍项变量结果与假设相反。城镇家庭更多地教育迁移。义务教育阶段,城镇家庭教育迁移发生比为农村家庭的4.839倍,而在高中阶段为2.157倍。城镇家庭由于先天的区位优势,家庭成员多从事生产服务业,具备较好经济基础,更能负担在迁移的经济成本。而农业家庭以农业生产和外出务工为主,存在经济收入有限或既有迁移已存在成本等问题。由此可见,基础教育分配差异或进一步加剧人口分异。

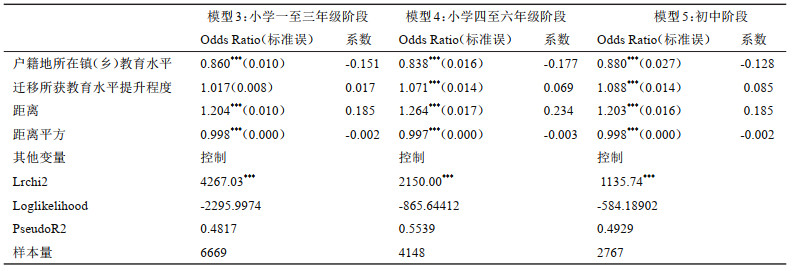

4.4 迁移年级异质性分析建立模型3至6,细化分析各年级迁移机制的差异性。义务教育阶段,户籍地所在地教育公用经费每提高一百万,小学一至三年级学生教育迁移发生比降低14.0%,四至六年级降低16.2%,初中阶段降低12.0%。迁移所获教育水平提升的激励作用只出现在小学四年级以上,迁移所获公用教育经费每提升一百万,迁移发生比提升7.1%,初中阶段提升8.8%。义务教育低年级阶段,家庭更易因所处区域的“教育洼地”而迁移,但随年级提升,家庭对所在学区教育质量的敏感性降低,对于迁移所获教育资源提升要求变高。距离及其平方项均显著,其影响呈现“倒U型”分布,二次曲线拐点自模型3至模型5依次为50 km、44 km和48 km(表 10)。

| 表 10 义务教育阶段就学年级异质性分析 Tab.10 Analysis of the Heterogeneity of Compulsory School Attendance Grades |

在高中阶段,本科率在模型6、7中均显著,其每提高1%,高一和高二教育迁移发生比增至33.935倍,而高三阶段增至48.782倍。教育质量对高三年级家庭形成更大迁移压力。距离及其平方项仅在模型6中显著,曲线拐点位于56公里。高三阶段模型中距离项不显著,高三家庭迁移决策时较少考虑距离影响(表 11)。

| 表 11 高中阶段就学年级异质性分析 Tab.11 Analysis of the Heterogeneity of Schooling Grades at the Senior Secondary Level |

教育迁移是富有中国特色的人口迁移,深刻地影响县域城镇化进程。本研究以寿县为实证案例分析教育迁移的人口规模、人口特征及流动特征,并构建教育迁移的影响机制模型,通过二元逻辑回归进行验证。研究结论为县域城镇化政策制定与空间规划编制提供一定参考价值。

研究发现,教育迁移成为县域城镇人口再分布重要动力,形成县域内向城镇体系高端集中的“倒金字塔”人口集聚特征,增量迁移人口占县城常住人口比例(14%)较高,其次为开发区(含所在镇)(12%)和教育重点镇(7%),一般镇最低(3%)。以乡城迁移为主要方向,集中于初中一年级,主要为母亲随迁、全程陪读。义务教育阶段迁移人口更倾向于留居,具有长期稳定特征,高中迁移倾向于临时性策略。教育迁移在各学段呈现出相异机制:在义务教育阶段,较差教育环境推动家庭外迁,迁移所获教育水平提升对迁移决策起到激励作用,且低年级家庭对“教育洼地”更敏感,高年级家庭对迁移所获教育提升要求变高。距离对迁移影响呈现“倒U型”特征,但义务教育阶段距离影响的拐点较高中更早出现,其理想迁移距离更短。义务教育阶段中,高经济水平目的地会激励义务教育阶段迁移发生,教育迁移成为家庭进城并获得发展的途径,“规模经济”促使多孩家庭更倾向于迁移。而高中教育迁移偏重对子女教育投资,家庭分工上侧重陪读和照料,更多高学历家庭加入到迁移队伍中。

教育迁移具有一定社会选择性,尽管城乡人口户籍差异和流动政策障碍不断被破除,但二元结构产生的城乡家庭经济差距、公共服务资源差异仍存在,农村家庭获取优质教育资源难度更大,从而在子女教育与未来发展上和城镇家庭形成差距。同时,由于其他就业资源和公共服务并无同步发展,进城农村家庭难以真正实现市民化。仅利用基础教育资源推动城镇化进程,而不辅以就业环境和其他公共服务的提升,是不可持续发展路径。如何降低城乡教育成本差异,促进迁移农村家庭市民化进程,将成为未来推动新型城镇化的重要课题。

本研究中仍有进一步深入空间:研究问卷样本覆盖不够均匀,偏重城关镇和重点镇,一般镇抽样比例偏低,无法对教育迁移规模进行准确估算。对于教育迁移机制的研究有深化空间,如进一步探究家庭资产对迁移的影响。此外,本研究中未能体现教育迁移在时间变化下的趋势,今后可跟踪调查更新数据,进一步追踪教育迁移趋势并从更多维度分析其发生机制。

| [1] |

中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见[EB/OL]. (2022-05-06)[2024-01-26]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/06/content_5688895.htm. [General Office of the Cpc Central Committee, General Office of the State Council of the People's Republic of China. Opinions on promoting urbanization construction with county towns as important carriers[EB/OL]. (2022-05-06)[2024-01-26]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/06/content_5688895.htm.]

|

| [2] |

李晓江, 郑德高. 人口城镇化特征与国家城镇体系构建[J]. 城市规划学刊, 2017(1): 19-29. [Li Xiaojiang, Zheng Degao. The characteristics of urbanization and the formation of urban system[J]. Urban Planning Forum, 2017(1): 19-29.] |

| [3] |

Long Maoqian, Xiang Ran, Zhang Jianzuo. Village analysis of gradient urbanization: A case study of Shanghang, Fujian[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 36(10): 1531-1538. |

| [4] |

Pan M Z, Huang Y F, Qin Y W, et al. Problems and strategies of allocating public service resources in rural areas in the context of county urbanization[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(21): 14596. DOI:10.3390/ijerph192114596 |

| [5] |

周海银. 我国区域基础教育资源配置对新型城镇化影响的实证研究[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2016, 53(2): 93-98. [Zhou Haiyin. An empirical study of the effects of regional basic education resources allocation on new urbanization[J]. Journal of Northwest Normal University(Social Sciences), 2016, 53(2): 93-98.] |

| [6] |

申明锐, 蒋宇阳, 张京祥. 教育驱动的县域城镇化与规划政策反思[J]. 城市发展研究, 2021, 28(11): 8-15, 30. [Shen Mingrui, Jiang Yuyang, Zhang Jingxiang. County-level urbanization driven by education and its planning policy reflection[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(11): 8-15, 30.] |

| [7] |

李涛. 中国教育公平亟待深度范式转型: "就近入学"政策背后的社会学观察[J]. 教育发展研究, 2015, 35(6): 10-13, 57. [Li Tao. Educational equality in China urgently demands a comprehensive paradigm shift: Sociological observations of the policy of "enrollment in the nearest school"[J]. Research in Educational Development, 2015, 35(6): 10-13, 57.] |

| [8] |

贺雪峰. 大城市的"脚"还是乡村的"脑"?——中西部县域经济与县域城镇化的逻辑[J]. 社会科学辑刊, 2022(5): 55-62. [He Xuefeng. Big cities "feet" or the country's "brain": The logic of county economy and urbanization in central and western regions[J]. Social Science Journal, 2022(5): 55-62.] |

| [9] |

许加明. 农村中小学陪读现象的形成机制及其社会后果[J]. 湖北社会科学, 2018(12): 49-55. [Xu Jiaming. The formation mechanism of the phenomenon of accompanying students in rural primary and secondary schools and its social consequences[J]. Hubei Social Sciences, 2018(12): 49-55.] |

| [10] |

聂洪辉. 教育吸纳: 中西部地区县域城市化的另类逻辑[J]. 四川行政学院学报, 2019(3): 13-22. [Nie Honghui. Education absorption: An alternative logic of county urbanization in the central and western regions[J]. Journal of Sichuan Administration College, 2019(3): 13-22.] |

| [11] |

叶敬忠. 作为治理术的中国农村教育[J]. 开放时代, 2017(3): 163-179, 8-9. [Ye Jingzhong. China's rural education as governance[J]. Open Times, 2017(3): 163-179, 8-9.] |

| [12] |

韩嘉玲, 余家庆. 离城不回乡与回流不返乡: 新型城镇化背景下新生代农民工家庭的子女教育抉择[J]. 北京社会科学, 2020(6): 4-13. [Han Jialing, Yu Jiaqing. Children's educational choices by the new generation migrant workers' families in the trend od new-type urbanization[J]. Social Sciences of Beijing, 2020(6): 4-13.] |

| [13] |

王漫. 社会行动视角下家长进城陪读研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2017: 14-17. [Wang Man. A Study of Parents Accompanying Students to the City from a Social Action Perspective: A Survey Analysis Based on Village D in Henan[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2017: 14-17.]

|

| [14] |

姚慧. 教育进城: 城镇化背景下县域农村家庭子女教育选择的社会学分析[D]. 上海: 华东理工大学, 2020: 35-38. [Yao Hui. Education in the City: A Sociological Analysis of the Educational Choices of Children of Rural Families in the County in the Context of Urbanisation[D]. Shanghai: East China University of Science and Technology, 2020: 35-38.]

|

| [15] |

蒋宇阳. 从"半工半耕"到"半工伴读": 教育驱动下的县域城镇化新特征[J]. 城市规划, 2022, 44(1): 35-43, 71. [Jang Yuyang. From "semiindustry and semi-agriculture" to "semi-industry and accompanying schooling": New characteristics of county urbanization driven by education[J]. City Planning Review, 2022, 44(1): 35-43, 71.] |

| [16] |

施德浩. 家庭再叙事与教育资本化: 微观视角下县域城镇化兴起的家庭、制度与空间[J]. 城市规划, 2022, 46(7): 55-67. [Shi Dehao. Re-narration through family rationality and the capitalization of education: A micro perspective of families, institutions, and space during county urbanization[J]. City Planning Review, 2022, 46(7): 55-67.] |

| [17] |

卢晖临, 粟后发. 迈向扎根的城镇化: 以浏阳为个案[J]. 开放时代, 2021(4): 158-177, 9. [Lu Huilin, Su Houfa. Toward rooted urbanization: A case study of Liuyang[J]. Open Times, 2021(4): 158-177, 9.] |

| [18] |

王晓慧. 农村中小学陪读现象的类型、成因及解决对策[J]. 教育理论与实践, 2011, 31(8): 24-25. [Wang Xiaohui. The types, causes and countermeasures of accompanying reading in rural primary and secondary schools[J]. Theory and Practice of Education, 2011, 31(8): 24-25.] |

| [19] |

王文龙. 中国陪读现象的流变及其社会学解读[J]. 南京社会科学, 2012(10): 126-132. [Wang Wenlong. The evolution of Chinese accompanying reading phenomenon and its sociological snterpretation[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2012(10): 126-132.] |

| [20] |

夏怡然, 陆铭. 城市间的"孟母三迁": 公共服务影响劳动力流向的经验研究[J]. 管理世界, 2015(10): 78-90. [Xia Yiran, Lu Ming. The "three movements" between cities: An empirical study of public service's impact on labor flow[J]. Management World, 2015(10): 78-90.] |

| [21] |

雷望红. 阶层流动竞争与教育风险投资: 对甘肃宁县"陪读"现象的解读[J]. 中国青年研究, 2018(12): 86-92. [Lei Wanghong. Class mobile competition and educational venture investment: An interpretation of "reading accompanying" phenomenon in Ning county of Gansu province[J]. China Youth Study, 2018(12): 86-92.] |

| [22] |

Stark O, Bloom D E. The new economics of labor migration[J]. American Economic Review, 1985, 75(2): 173-178. |

| [23] |

李忠路, 邱泽奇. 家庭背景如何影响儿童学业成就?义务教育阶段家庭社会经济地位影响差异分析[J]. 社会学研究, 2016, 31(4): 121-144, 244-245. [Li Zhonglu, Qiu Zeqi. Family background and children's academic performance: Evidence from the compulsory education in China[J]. Sociological Studies, 2016, 31(4): 121-144, 244-245.] |

| [24] |

王文刚, 孙桂平, 张文忠, 等. 京津冀地区流动人口家庭化迁移的特征与影响机理[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(1): 137-145. [Wang Wengang, Sun Guiping, Zhang Wenzhong, et al. Family migration and its influential factors in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(1): 137-145.] |

| [25] |

徐莉, 冀晓曼. 家庭资本与社会阶层: 基于CGSS2017调查数据的实证研究[J]. 贵州财经大学学报, 2021(2): 72-79. [Xu Li, Ji Xiaoman. Family capital and social class-empirical research based on CGSS2017 survey data[J]. Journal of Guizhou University of Finance and Economics, 2021(2): 72-79.] |

| [26] |

李永萍. 功能性家庭: 农民家庭现代性适应的实践形态[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2018, 17(2): 44-60. [Li Yongping. Functional family: The practical form of modernity adaptation of peasant family[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition), 2018, 17(2): 44-60.] |

| [27] |

刘善槐, 王爽. 我国义务教育资源空间布局优化研究[J]. 教育研究, 2019, 40(12): 79-87. [Liu Shanhuai, Wang Shuang. On the optimization of the spatial distribution of compulsory education resources in China[J]. Educational Research, 2019, 40(12): 79-87.] |

| [28] |

Wu Y X, Huang C. School socioeconomic segregation and educational expectations of students in China's junior high schools[J]. Social Sciences in China, 2017, 38(3): 112-126. |

| [29] |

冯小. 陪读: 农村年轻女性进城与闲暇生活的隐性表达——基于晋西北小寨乡"进城陪读"现象的分析[J]. 中国青年研究, 2017(12): 60-66. [Feng Xiao. Chaperoning: The implicit expression of rural young women's moving to the city and leisure life: An analysis of the phenomenon of "moving to the city to chaperone" in Xiaozhai township, northwest Jin[J]. China Youth Study, 2017(12): 60-66.] |

| [30] |

王欣, 卢春天. 农村陪读家庭资源传递及其影响: 基于"陪读"的个案研究[J]. 中国青年研究, 2019(8): 69-75, 41. [Wang Xin, Lu Chuntian. Family resource transmission and its impact in rural areas: A case study based on accompanying reading[J]. China Youth Study, 2019(8): 69-75, 41.] |

| [31] |

齐薇薇. 县域教育"供给—需求"匹配视角下母亲陪读研究[J]. 中国青年研究, 2022(1): 76-83. [Qi Weiwei. Research on mother's accompanying reading from the perspective of supply-demand matching in county education[J]. China Youth Study, 2022(1): 76-83.] |