2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 中共北京市委全面深化改革委员会办公室, 北京 101160

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Office of the Commission for Deepening Comprehensive Reform of the Beijing Municipal Committee of the CPC, Beijing 101160, China

知识经济时代的城市群正从经济中心向创新高地转变,城市群的创新内涵在新的时代再次得到关注。实际上,城市群的早期界定就特别强调其创新特征,戈特曼(Jean Gottman)提出城市群具有新趋势、新知识和创新的孵化器功能,这种功能对惯习与稳定性是一种挑战,能使城市群充满活力、增加全球竞争力[1]。随着交通和通讯技术的革新,城市群内的人才、资本、信息、技术等生产要素频繁高效地流动,创新网络在城市群空间上的凝聚开始显现。创新领域的相关研究也由过去聚焦区位优势和资源禀赋转向对流空间的关注,表现出三个新趋势。其一,隐性知识的交流空间从集群扩展到城市群。在要素流动日益加快的背景下,集群的创新正突破城市行政区划在城市群内部扩展[2],由众多创新要素流动形成的创新网络成为扩散溢出过程发生的重要结构性条件。其二,创新网络的联系从国家层面向城市群尺度汇聚。从前期国家创新网络的格局研究看,重要的知识联系和创新合作多是发生在高层级的城市之间,或者说是城市群的核心城市之间;从当前的条件和趋势看,城市群内部创新联系的重要性日益增强,城市群内部的创新联系相对全国范围内的平均密度要高[3, 4]。其三,城市群的创新资源凝聚力和知识外部性同时增强。城市在创新网络中的结构地位反映了其占据的网络资本丰富度,网络资本很大程度上决定着城市吸引创新要素、获取外溢知识、参与创新协作的能力强弱。城市群核心城市对外联系能力的增强也提升了城市群的创新外部效应,使城市群成为国家甚至全球创新网络的凝聚地[5]。

当代城市群趋向于“网络化”发展态势,决定了城市创新研究需要“网络化”视角。不管从城市群创新网络理论的学术发展,还是从城市群协同创新的实践需求来看,对城市群创新网络形成和发育的过程机制研究具有重要的理论意义和紧迫的实践意义。其一,城市群既强调内部所有城市间保持紧密的创新联系,又强调核心城市建立对外知识联系的门户作用,是将知识流动空间和创新地方空间有机结合探讨创新空间的绝佳平台,有助于深化认知知识经济时代背景下城市群创新内涵;其二,在经济地理领域创新网络研究的基础上,结合城市地理视角的城市网络研究,将城市纳入创新网络的行动主体,有助于把握创新网络的城市群尺度特征,推进多学科融合解释城市群创新网络的成长机制问题;其三,中国城市群的科技创新协同发展与国家创新体制紧密关联,探讨中国语境下城市群的创新网络机制,有助于提炼城市群创新网络的中国特色、地方特性,为我国的城市群协同创新发展提供研究支撑。本文分别从尺度特征、过程机制和协同路径对城市群创新网络的相关研究进行梳理评述,厘清城市群创新网络的研究基础、重点内容、不同观点和重要发现,探讨相关研究可能存在或需要进一步研究的问题,为今后的城市群创新网络研究提供参考和借鉴。

2 城市群创新网络研究文献计量分析运用中英文期刊数据库,借助文献计量分析可视化软件CiteSpaceV,对国内外期刊关于城市群创新网络的研究进行文献计量分析,总体展示城市群创新网络研究的演变态势。

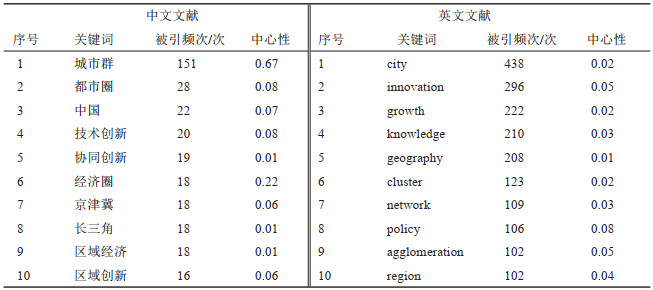

首先对城市群创新网络研究的关键词进行分析,挖掘该研究领域的热点问题。由表 1可见,中文文献中“城市群”的频次和中心度都最高(频次151、中心性0.67),说明学术界对该主题有较高的关注度且研究成果较多;同时该主题也较为重要,在本学科领域具有一定的延续性,是学术界一直关注的焦点。此外,“经济圈”和“产业结构”的中心性较高,但频次较少,表明该主题在城市群创新研究领域内较为重要但关注度较低。“都市圈”“中国”“技术创新”“协同创新”已然成为学者们研究的热点和重点。英文文献中发现“city”的被引频次最高,但中心性并不是最高的(频次438,中心性0.02);而“innovation”的被引频次和中心性都相对较高(频次296,中心性0.05);“policy”的中心性最高,但被引频次不高(频次106,中心性0.08)。此外,该领域学者对“knowledge”“geography”“cluster” “network”等关键词的研究也比较有代表性。

| 表 1 1990—2021年城市群创新研究文献的高频关键词 Tab.1 High-frequency Key Words of Research on Urban Agglomeration Innovation, 1990—2021 |

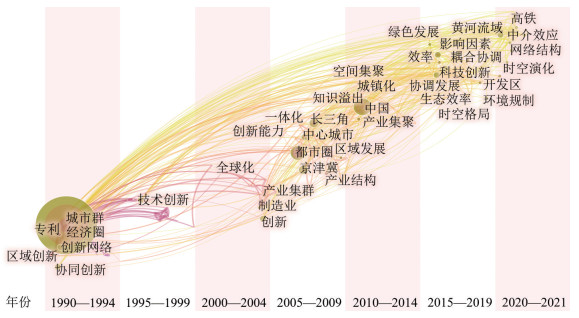

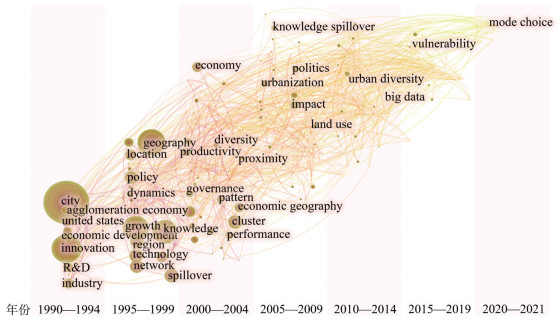

其次,运用关键词时区图谱法反映该领域最新热点和研究前沿,展示该领域的发展脉络,以及研究前沿与知识基础之间的联系。以五年为时间切面,绘制城市群创新网络相关研究的时区图,直观反映了城市群创新网络文献研究的发展演进历程。从中文文献时区图谱中(图 1),发现1999年之前研究者关注“协同创新”“区域创新”“技术创新”和“创新网络”,对城市群创新类型的研究比较多;2000年至2014年间,大多学者选择从具体区域展开创新研究,例如选择从“长三角”“京津冀”“中心城市”等入手进行创新研究;2015年之后研究者开始关注城市群创新的影响因素,例如“环境规制”“中介效应”“空间关联”“时空演化”等。在英文文献时区图谱中(图 2),发现1999年之前学者们大多研究比较宏观的概念,如“city”“innovation”“knowledge”“network”“technology”等;在2000年至2014年间,学者开始关注“economy”“productivity” “cluster”“agglomeration”“land use”“impact”等细分领域;2015年之后,“big data”“empirical evidence”“mode choice”“central place”等新兴领域关键词和实证计量方法受到更多关注。对比来看,中文期刊更关注城市群协同创新的管治,英文期刊更关注城市群创新网络的规律。

|

图 1 1990—2021年国内期刊(CNKI)城市群创新网络研究时区图谱 Fig.1 Time Zone Map of Research on Urban Agglomeration Innovation Network in Domestic Journals (CNKI), 1990—2021 |

|

图 2 1990—2021年国际期刊(WOS)城市群创新网络研究时区图谱 Fig.2 Time Zone Map of Research on Urban Agglomeration Innovation Network in International Journals (WOS), 1990—2021 |

知识、技术的不完全排他性决定了发明人研发投入存在外部性或“技术外溢”,使得技术进步不仅依靠本地研发投入增长,还可能受到外地研发投入外部性的影响,这是创新网络形成的本质[6]。随着不同空间尺度的创新联系不断加强,城市正加速嵌入更大空间尺度的创新网络之中,从特定地方空间演变为流空间的节点。要深刻理解城市创新,就不能仅将其当作空间中的点,更应将其视为多种创新主体构成的网络和流的体系。总体来看,国内外学者通常以城市间的合作发表论文数量[4, 7, 8]、合作申请专利数量[9-11]以及专利转移转让数量[12, 13]等指标来表征城市间的知识或技术联系强度,以此构建城市群创新网络,并利用社会网络方法分析创新网络的拓扑结构、空间结构、层级格局等网络属性及动态演化。研究普遍发现,基于不同空间尺度、研究范围和知识类型构建的创新网络结构往往呈现出明显的异质性特征[14-18]。除利用科学论文和专利数据之外,部分学者以创新能力评价为基础并借助重构的创新引力模型间接测度城市间创新联系水平,还有学者尝试运用人才跨城流动或高新技术企业空间组织[19]等方式建构城市间创新网络,不同的网络模拟方法反映了城市间科学、技术、产业等不同方面的创新关系,为刻画区域知识溢出格局及创新网络结构的时空演化提供了多样化的研究视角。

创新网络为什么会凝聚在城市群尺度上?城市间知识溢出的粘着性和空间依赖性是城市群创新网络生长发育的重要机制。特别是具有经验性、认知性和情境性等特点的隐性知识、技术[20],其外溢受到时间和空间条件的严格限制[21, 22],须通过人员之间的面对面交流、现场示范和言传身教才能传播。因此,空间距离是影响一个城市获得其他城市知识、技术外溢的核心因素,地理邻近性是隐性知识、技术外溢的重要条件[23, 24]。城市群作为由一系列在地域上邻近、各类联系紧密频繁的城市构成的集聚组团,其内部的溢出通道非常发达,极高的要素流动速率使得创新网络更易形成。具有高强度、高密度网络联系的城市群其内外部知识和信息流动通达性更强,更有能力整合不同空间尺度的知识和技术,整体创新能力和溢出效应也较高[15, 25, 26]。近年来较多研究揭示了区域内知识生产和合作正走向更加多中心的空间结构[7, 27-29],体现出知识创新空间格局逐渐趋于均衡、协调发展。

3.2 城市群创新网络多尺度关联性创新网络的节点可以是创新企业机构或创新人才,也可以是城市,其主体内涵具有多尺度性(或多层次性),突出城市主体的作用是城市群创新网络区别于区域创新网络的特征。城市群本身具有轮轴、枢纽的作用,不仅城市群内部存在紧密联系,而且核心城市和门户城市的对外知识联系对城市群创新发挥着至关重要的作用[7]。因此,城市群创新网络研究有必要融合单元内部和外部两个视角。地方根植性和紧密的网络联系被公认为是区域创新的重要条件,同时,通过人才迁移、跨国公司、全球创新网络等建立外部联系也是区域获取新知识、提升创新能力的重要途径[30]。关系经济地理学者Bathelt等构建了知识流动的“本地蜂鸣—全球通道(local buzz—global pipeline)”模型,将本地和跨界视角结合起来,认为要解决获得有价值的新异知识和促进地方学习创新等一系列瓶颈问题,除了充分利用本地蜂鸣,还应借助全球通道获取外部新异知识[31]。另一方面,本地知识基础也会影响到区域吸收利用外部知识的能力,如果区域内部创新联系薄弱而且知识积累不够,也难以通过跨界网络获取外部知识。

依据城市在城市群创新网络中的地位和角色,可以将城市划分为不同类型,比如充当“知识守门员(knowledge gatekeepers)”角色的城市能通过维持密集的区域内外部网络联系,实现本地和跨界创新网络的桥接,在避免区域锁定风险、促进外部知识扩散中发挥重要作用[32]。也有学者根据蜂鸣和管道的组合特征将城市划分为“网络型”“外向型”“孤岛型”“内向型”4类[8],不同类型的城市在知识网络中的空间分布规律和发展演进路径存在差异:例如网络型城市内部具有密切的联系,同时自身又与外部城市建立了良好的互补关系,形成外界知识交流活跃、内部知识更新迅速的良性循环;内向型城市自主创新能力较强,外部技术依赖、技术锁定风险低,外向型城市反之;孤岛型城市创新主体稀少,与外部城市创新联系微弱,在创新协作网络中居于边缘地位[10, 13]。创新主体在进行综合集成创新的过程中往往需要同具有异质性知识的其它城市创新主体开展合作,知识流动在地理空间上呈现高度选择性和非均质性,内外畅通连接是城市群创新的关键。

城市群创新网络的城市主体,其在网络形成演化中的能动性主要体现在城市政府对城市创新发展的组织能力上,主要看能否抓住城市在网络中的地位和角色,搭建创新平台、整合创新资源,激发人才、企业、大学、组织等主体的创新潜力和能力。毋庸置疑,在全球知识经济时代,亟待思考如何发挥城市群作为连接内外知识的枢纽功能,使其既能有效促进城市群内部知识流动和创新合作,又能推动城市群和国家、全球尺度上的知识流动与合作创新[13]。

4 城市群创新网络的过程机制研究 4.1 城市群创新网络的影响因素城市群创新网络的形成和发展受多方面因素影响,研究者从不同角度进行了解读。从系统的角度看,现代城市群是一个知识集聚与扩散的复杂系统,创新要素在城市群的空间集聚与扩散形成新型区域分工模式,多样性知识源在异质性创新主体间的交换对新知识产生形成更大的反馈作用,从而推动城市间空间关联模式不断演化,最终促进城市群创新网络的发展[33]。从关系的角度看,城市群核心与非核心城市的知识技术关系促进网络形成,城市协同发展实现的增值效应影响了创新网络形成。

对城市群创新网络结构影响因素的研究认为,城市规模因素和邻近性等因素共同影响创新网络的形成和演化[34]。创新网络结构的异质性与节点城市间非均质的创新资源分布、经济发展水平、政府和企业研发投入、人力资本水平、工业化水平和政策导向等因素密切相关[35, 36],且不同要素的作用效果在创新网络地位不同的城市间存在明显差异[19],关键节点(如结构洞/中间人)往往在跨尺度多主体的网络相互作用中扮演着决定网络演进方向的重要角色[11, 37]。城市间知识合作创新除了受城市经济水平、科教支持力度、行政等级等因素的正向影响外,也受地理、组织、文化、社会、制度邻近的显著促进[38]。虽然邻近性的维度和概念在不同学科领域中存在一定差异,但相关研究普遍认为多维邻近性对网络密度、连通性、联系强度等网络结构和多尺度的空间结构产生极大影响。学界普遍认同地理邻近是促进知识流动的关键力量,地理邻近有利于行动者之间的面对面互动和建立相互信任,这是隐性知识传播和转化的必要条件。除地理邻近外,认知、组织、制度和社会邻近性等多维邻近性特征也是影响创新网络演化的重要因素[39, 40],这些多维邻近因素在大量以科研论文合作、专利合作、专利引用、专利转让等构建创新网络的实证研究中得到广泛验证[41-44],也为更加准确、全面地理解地理邻近性对知识流动的影响提供借鉴。

不论是城市自身属性,还是城市间多维邻近性,均为网络演化的外生动力。然而,创新主体在建立跨区域创新联系时必然受到已有联系的影响,城市节点嵌入到特定的网络内生结构中的过程塑造着城市创新禀赋又影响微观主体行为[45]。近年来网络演化的内生动力逐渐受到学者们的关注,Broekel等通过指数随机图模型(ERGM)发现三元闭合(Tri-adic Closure)对德国区域间专利合作网络的影响强于其他外生因素[46];戴靓等通过加权和动态ERGM揭示了长三角协同创新网络的形成和演化受外生和内生动力双重驱动[38]。结合内外生动力两种视角开展研究有助于深化创新网络演化机制的理论认知,但二者之间的动态关联的微观机制还需进一步探索。

4.2 城市群创新网络的演化机制演化经济地理学大量研究探讨了创新网络的演化机制问题,可为城市群创新网络演化机制研究提供支撑和参考。网络演化机制研究有3个核心论题:其一,地理接近、认知接近、组织接近、社会接近和制度接近都可能会帮助交互学习与创新;其二,知识基础是区域协同创新系统的关键要素,区域间的知识差异和交流是推动区域创新发展的重要条件,但过高或过低的知识邻近性水平均不利于溢出扩散,高水平的创新表现取决于创新主体之间是否处在最佳的接近水平;其三,路径依赖可以解释创新网络长期发展的动力机制,不同主体间相互作用过程及其空间依赖形成系统自组织机制,城市系统内部、城市系统间异质性集聚效应与溢出效应的交互过程具有明显的自我强化特征,形成循环累积因果效应,但另一方面,路径依赖会促使地方网络保持稳定状态,网络稳态可能会导致区域锁定[30]。

创新网络形成的连接机制、动力和方式有多种。区域创新网络演化受累积机制和选择机制的影响,在地理网络轨迹框架下,现实世界存在不同的地理网络连接方式,分别有全球桥接、地方桥接和地方平台[30],三种桥接距离的动力机制包括通过学习来接近的认知动力、创造连接的网络动力和行动者移动完成的空间动力。空间集聚有利于创新要素的累积共享和交易转让[47],集群的专业性与集群环境中社会网络建构产生的地域根植性能促进开放式创新网络的形成[48];另一方面,由良好的网络连接所产生的城市网络外部性会强化城市间创新主体的空间联系,使知识溢出效应的递减规律不再受地理空间的限制[49]。现有针对创新网络结构影响机制的研究大多强调邻近性的作用,主要通过地理、认知、组织、制度和社会邻近性等多维邻近性的视角来分析创新网络结构异质性的背后机制[38, 42],特别是经济地理视角下空间集聚产生的地理邻近在网络演化中的重要作用成为广泛共识,但其对不同创新过程产生的影响复杂各异。比如Ter Wal A和Boschma将产业集群、产业动态与演化理论相结合,构建了企业、产业和网络空间共同演化的理论分析框架,发现地理邻近的重要性在生物技术知识网络内不断下降[50];相反,Sonn和Storper对美国1975—1997年专利引用的研究结果显示地理邻近的重要性日益增加[51]。还有学者提出,地理邻近本身并非是实现创新的充分或必要条件,但的确能够通过作用于其它维度的邻近性而对创新过程产生影响[39, 52]。值得注意的是,邻近性机制对“科学创新”和“技术创新”的解释力强弱并不相同,而且不同维度邻近性对城市知识创新网络的影响是动态的和交互的[38],过强的地理、社会或认知邻近性反而可能会阻碍知识合作和创新交流。总之,邻近性机制对城市群创新网络演化具有较强解释力,但在不同类型城市群、不同空间尺度的创新网络以及网络发育的不同阶段中表现出典型异质性[18, 34]。然而,目前从城市地理学的视角探讨创新网络演化机制的研究并不多见,而且现有研究也不足以支撑城市群的协同创新战略实施。

5 城市群创新网络的协同路径研究城市群往往由不同资源禀赋、不同等级分工、不同创新基础的各类城市构成,创新要素空间分布的非均质性意味着多主体合作将比独立创新效率更高,通过各城市主体间的有机配合,能够实现单独要素无法实现的协同共生。网络要素和结构与创新绩效的关系广受学者关注,城市节点嵌入的网络位置、所拥有的知识元素组合特征以及自身的资源属性均会影响城市间的知识流动和创新产出。众多实证案例研究表明,网络因素对城市群整体的创新产出影响显著,且其作用效果在不同的城市群、同一城市群发展的不同阶段有所差异,呈现出明显的空间异质和动态演变特征[8, 29]。因此,对城市群知识创新空间格局的评价要科学严谨,需要在动态视角下综合判断。从实践层面来看,城市群协同创新的障碍主要表现在:其一,缺乏国际视野,对国际先进科技资源的整合力度不够,难以实现技术创新突破;其二,竞争多于合作,表现为重复引进、重复研发,资源利用效率和能力没有得到提升;其三,形式大于内容,缺乏合理的利益分配机制和知识产权归属的制度安排,缺乏有约束力的绩效评估、考核、追责机制,导致各合作方责权利不明确,个人理性导致群体的非理性,个体的利益最大化导致群体利益最小化。由于上述问题的存在,使得城市群的协同创新结果往往是零和博弈。

如何实现城市群的协同创新,相关学者从政府产业政策、公共服务能力建设、横向资源整合等方面在规划层面提出了一些建议,认为区位距离、产业配套能力是周边城市接受创新辐射的基础,应当辅以政府干预,探索一体化创新规划,形成有效落地的科技创新城市群顶层设计,重视城市化建设、基础设施互通以促进人力资本积累与流通,进而有效促进城市群创新网络的良性发展。理论上,突破行政限制,依地理和经济邻近性进行规划,引导创新资源向领先城市集聚,可提高城市群的创新效率和辐射效应。然而,实际上城市群的协同创新面临更多的是制度问题。城市群协同创新易受制于城市体制和管理的分割,地方政府之间的制度壁垒导致协议的缺失,从而导致区域创新协同的“负效应”,创新主体的缺失、错位、分离和结构失衡等均增加了协同创新的难度。

实现城市群的协同创新,不单需要规划设计的引导,更离不开相关制度政策的支撑。区域创新网络是区域行为主体在交互作用中建立的能够激发创新、具有本地根植性、正式或非正式的关系总和[13],基础制度环境、规划政策、制度实施机制等在区域合作中发挥重要作用。而隶属不同行政区划的城市在营商环境、法制环境等方面存在壁垒,制度性认同与文化认同缺乏构成城市群协同创新的重大障碍。有学者基于演化博弈的视角分析了城市群创新主体协同的演化路径,发现城市群创新主体协同结果具有路径依赖特性,认为创新协同系统的主导方需构建交流信任机制和激励约束机制。就我国而言,政府在制度创新和政策安排等方面发挥着不可替代功能,有必要为协同创新系统内各主体的高效协同提供良好的制度和政策环境,通过在法律法规、财税价格、文化引导等方面制定合理有效的政策制度安排和调控约束机制,能够有效提高创新资源的流动速率和创新资源的配置效率。特别是在创新要素空间分布与行政区层级体系耦合背景下,应针对不同类型城市、城市群因地制宜制定相关创新政策,重视城市群创新阶段发展差异的客观存在,以及处于不同演化阶段城市群差异化的创新需求[29]。另外,各城市政策制定的区域一体化程度较弱,没有很好地处理城市自身创新目标与城市群整体创新效益最大化的关系。

6 结论与展望为进一步深化对城市群尺度创新网络研究的科学认知,本文从城市群创新网络的多尺度特征、影响因素和演化机制、协同路径三个方面,系统阐述了国内外相关研究进展及存在的问题。研究主要结论如下:一是创新网络空间组织的多尺度性意味着对创新节点的关注需要跨尺度关联的视角。城市群创新网络一方面重视城市群内部尺度创新主体间的紧密联系,另一方面又强调城市群及其核心城市在更大尺度地域创新上的轮轴和枢纽功能,内部网络紧密、外部管道畅通是城市群持续创新发展的关键,二者存在相互强化的正向协同效果。二是现有研究过多聚焦于外部影响因素在网络构建中的作用,对网络自身特征关注较少,且并未深入明晰本地和非本地(跨界)网络各自产生影响的机制路径,各创新节点以何种交互模式产生联系以及如何实现城市群创新网络的良性可持续发展都是需要考虑的实际问题。三是协同创新路径的核心在于通过合理的规划设计和制度安排,促进创新主体在城市群内部突破行政、地域、文化等多维度界线,实现知识、信息、技术等创新要素的溢出、转移和扩散。实现城市群的协同创新,需要建立有效的跨城市协同创新体系和平台,协调力度不足和机制缺失往往成为制约城市群协同创新的重要原因。

综合来看相关研究还有待深入。就空间尺度而言,尤其是在创新要素全球范围内自由流动的今天,单一空间尺度的网络分析存在局限性,对城市群创新网络的关注更应当具备全球视野,准确把握各城市在创新层级体系中所处的地位及职能角色。目前国内关于城市群创新网络的研究全球视野相对薄弱,与世界城市/全球城市体系等理论联系度不高,较少地强调关键节点的全球地位所扮演的特殊角色,如何将关键节点在多空间尺度上的创新职能纳入创新网络的研究,实现城市群、国家乃至全球多尺度创新网络的空间嵌套是未来可以探索的方向。就过程机制而言,现有研究侧重于从多维邻近视角探讨影响因素,忽视了网络内在机构的影响。不同维度邻近性的内涵界定缺乏统一明晰的标准,各学者采用的定义存在一定的互相重复和缺漏,且少有研究关注邻近性对创新网络影响的时间演变规律,如何把握和厘清不同环境下多维邻近性及其组合对创新网络作用方式的差异性也是待解决的难题。

城市群创新网络研究的最终目的是探索更为科学、更为合理、更加符合地方特征的城市群内部创新主体协同创新路径,为城市群提升创新能力和区域竞争力提供研究支撑、规划建议和政策咨询。现有城市群协同创新的建议多是从规划角度的设想,缺少对创新网络成长机制的考虑;针对不同城市群之间创新互动与联系效应缺少系统性研究,对不同类型城市群创新政策与优化路径的研究有待进一步深入,以“点面结合”的视角审视城市群创新网络的结构机制是更全面理解城市群创新的重要途径。如何运用案例和实证分析对不同的城市群协同创新模式和效应进行系统化分析和量化测度将成为后续研究的重要议题。

| [1] |

Gottmann J. Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States[M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 1961: 2-7.

|

| [2] |

Andersson D E, Gunessee S, Matthiessen C W, et al. The geography of Chinese science[J]. Environment and Planning A, 2014, 46(12): 2950-2971. DOI:10.1068/a130283p |

| [3] |

马海涛. 知识流动空间的城市关系建构与创新网络模拟[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 708-721. [Ma Haitao. The theoretical construction and network simulation of intercity innovative relationships in knowledge flow space[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 708-721.] |

| [4] |

Ma H T, Fang C L, Lin S, et al. Hierarchy, clusters, and spatial differences in Chinese inter-city networks constructed by scientific collaborators[J]. Journal of Geographical Sciences, 2018, 28(12): 1793-1809. |

| [5] |

Li Y C, Phelps N. Megalopolis unbound: Knowledge collaboration and functional polycentricity within and beyond the Yangtze River delta region in China, 2014[J]. Urban Studies, 2018, 55(2): 443-460. DOI:10.1177/0042098016656971 |

| [6] |

Powell R C. Geographies of science: histories, localities, practices, futures[J]. Progress in Human Geography, 2007, 31(3): 309-329. DOI:10.1177/0309132507077081 |

| [7] |

Li Y C, Phelps N. Knowledge polycentricity and the evolving Yangtze River delta megalopolis[J]. Regional Studies, 2017, 51(7): 1035-1047. DOI:10.1080/00343404.2016.1240868 |

| [8] |

曹湛, 戴靓, 杨宇, 等. 基于"蜂鸣—管道"模型的中国城市知识合作模式及其对知识产出的影响[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 960-975. [Cao Zhan, Dai Liang, Yang Yu, et al. Knowledge collaboration patterns of Chinese cities and their impacts on knowledge output: An empirical study based the "buzz-and-pipelines" model[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 960-975.] |

| [9] |

Ma H T, Fang C L, Pang B, et al. The structure of the Chinese city network as driven by technological knowledge flows[J]. Chinese Geographical Science, 2015, 25(4): 498-510. DOI:10.1007/s11769-014-0731-0 |

| [10] |

徐宜青, 曾刚, 王秋玉. 长三角城市群协同创新网络格局发展演变及优化策略[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 133-140. [Xu Yiqing, Zeng Gang, Wang Qiuyu. Pattern evolution and optimization of synergic innovation network in Yangtze River delta urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2018, 38(11): 133-140.] |

| [11] |

王承云. 长三角城市群创新合作网络空间演化研究[J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 50(5): 117-126. [Wang Chengyun. Research on the evolution of innovation and cooperation network space of urban agglomerations in the Yangtze River delta[J]. Journal of Shanghai Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2021, 50(5): 117-126.] |

| [12] |

Proff S V, Brenner T. The dynamics of interregional collaboration: An analysis of co-patenting[J]. Annals of Regional Science, 2011, 52(1): 41-64. |

| [13] |

周灿, 曾刚, 宓泽锋, 等. 区域创新网络模式研究: 以长三角城市群为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 795-805. [Zhou Can, Zeng Gang, Mi Zefeng, et al. The study of regional innovation network patterns: Evidence from the Yangtze River delta urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2017, 36(7): 795-805.] |

| [14] |

李丹丹, 汪涛, 魏也华, 等. 中国城市尺度科学知识网络与技术知识网络结构的时空复杂性[J]. 地理研究, 2015, 34(3): 525-540. [Li Dandan, Wang Tao, Wei Yehua Dennis, et al. Spatial and temporal complexity of scientific knowledge network and technological knowledge network on China's urban scale[J]. Geographical Research, 2015, 34(3): 525-540.] |

| [15] |

Ma H T, Wei Y H D, Dai L, et al. The proximity and dynamics of intercity technology transfers in the Guangdong-Hong Kong-Macau greater bay area: Evidence from patent transfer networks[J]. Environment and Planning A, 2022, 54(7): 1432-1449. DOI:10.1177/0308518X221104822 |

| [16] |

Ma H T, Xu X F. The effects of proximities on the evolving structure of intercity innovation networks in the Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area: Comparison between scientific and technology knowledge[J]. International Journal of Urban Sciences, 2022, 26(6): 1-24. |

| [17] |

马双, 曾刚. 网络视角下中国十大城市群区域创新模式研究[J]. 地理科学, 2019, 39(6): 905-911. [Ma Shuang, Zeng Gang. Regional innovation models of China's ten major urban agglomerations from the perspective of network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(6): 905-911.] |

| [18] |

席强敏, 李国平, 孙瑜康, 等. 京津冀科技合作网络的演变特征及影响因素[J]. 地理学报, 2022, 77(6): 1359-1373. [Xi Qiangmin, Li Guoping, Sun Yukang, et al. Evolutionary characteristics of science and technology cooperation network of Beijing-Tianjin-Hebei region and its influencing factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(6): 1359-1373.] |

| [19] |

周媛媛, 董平, 陆玉麒, 等. 基于上市高新技术企业的中国城市创新网络及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 145-155. [Zhou Yuanyuan, Dong Ping, Lu Yuqi, et al. Urban innovation network and its influencing factors based on listed high-tech enterprises[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 145-155.] |

| [20] |

Storper M, Venables A J. Buzz: Face-to-face contact and the urban economy[J]. Journal of Economic Geography, 2004, 4(4): 351-359. |

| [21] |

Keller W. Geographical localization of international technology diffusion[J]. American Economic Review, 2002, 92(1): 120-142. |

| [22] |

Gertler M S. Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there)[J]. Journal of Economic Geography, 2003, 3(1): 75-99. |

| [23] |

Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994: 2-9.

|

| [24] |

Katz J S. Geographical proximity and scientific collaboration[J]. Scientometrics, 1994, 31(1): 31-43. |

| [25] |

Brouwer E, Budil-Nadvornikova H, Kleinknecht A. Are urban agglomerations a better breeding place for product innovation? An analysis of new product announcements[J]. Regional Studies, 1999, 33(2): 541-549. |

| [26] |

Burger M J, Meijers. Agglomerations and the rise of urban network externalities[J]. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 5-16. |

| [27] |

Meijers E. Polycentric urban regions and the quest for synergy: Is a network of cities more than the sum of its parts?[J]. Urban Studies, 2005, 42(4): 765-781. |

| [28] |

Parr J B. The polycentric urban region: A closer inspection[J]. Regional Studies, 2004, 38(3): 231-240. |

| [29] |

马海涛, 徐楦钫, 江凯乐. 中国城市群技术知识多中心性演化特征及创新效应[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 273-292. [Ma Haitao, Xu Xuanfang, Jiang Kaile. The evolutionary characteristics and innovation effects of technological knowledge polycentricity in Chinese urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 273-292.] |

| [30] |

Glückler J. Economic geography and the evolution of networks[J]. Journal of Economic Geography, 2007, 7(5): 619-635. |

| [31] |

Bathelt H, Malmberg A, Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(1): 31-56. |

| [32] |

Morrison A, Rabellotti R, Zirulia L. When do global pipelines enhance the diffusion of knowledge in clusters[J]. Economic Geography, 2013, 89(1): 77-96. |

| [33] |

邓元慧, 欧国立, 邢虎松. 城市群形成与演化: 基于演化经济地理学的分析[J]. 科技进步与对策, 2015, 32(6): 45-50. [Deng Huiyuan, Ou Guoli, Xing Husong. Formation and evolution of urban agglomeration: Analysis based on evolutionary economic geography[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2015, 32(6): 45-50.] |

| [34] |

杜亚楠, 王庆喜, 王忠燕. 多维邻近下中国三大城市群创新网络演化特征及机制研究[J]. 地理科学, 2023, 43(2): 197-207. [Du Yanan, Wang Qingxi, Wang Zhongyan. Characteristics and mechanism of innovation networks in three major urban agglomerations of China from the perspective of multidimensional proximities[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(2): 197-207.] |

| [35] |

Wei Y H D, Liefner I, Miao C H. Network configurations and R & D activities of the ICT industry in Suzhou municipality, China[J]. Geoforum, 2011, 42(4): 484-495. |

| [36] |

Ning L T, Wang F, Li J. Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: Evidence from Chinese cities[J]. Research Policy, 2016, 45(4): 830-843. |

| [37] |

Liefner I, Hennemann S. Structural holes and new dimensions of distance: The spatial configuration of the scientific knowledge network of China's optical technology sector[J]. Environment and Planning A, 2011, 43(4): 810-829. |

| [38] |

戴靓, 刘承良, 王嵩, 等. 长三角城市科研合作的邻近性与自组织性[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2499-2515. [Dai Liang, Liu Chengliang, Wang Song, et al. Proximity and self-organizing mechanisms underlying scientific collaboration of cities in the Yangtze River delta[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2499-2515.] |

| [39] |

Boschma R A. Proximity and innovation: A critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74. |

| [40] |

Broekel T, Boschma R. Knowledge networks in the Dutch aviation industry: The proximity paradox[J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(2): 409-433. |

| [41] |

李迎成, 杨钰华, 马海涛. 邻近视角下长三角城市多尺度创新网络形成的微观机制[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 2074-2091. [Li Yingcheng, Yang Yuhua, Ma Haitao. The micro-mechanisms of the formation of multi-scale urban innovation networks in the Yangtze River delta megalopolis from the perspective of proximity[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(8): 2074-2091.] |

| [42] |

周锐波, 邱奕锋, 胡耀宗. 中国城市创新网络演化特征及多维邻近性机制[J]. 经济地理, 2021, 41(5): 1-10. [Zhou Ruibo, Qiu Yifeng, Hu Yaozong. Characteristics evolution and mechanism of inter-city innovation network in China: From a perspective of multidimensional proximity[J]. Economic Geography, 2021, 41(5): 1-10.] |

| [43] |

刘承良, 管明明, 段德忠. 中国城际技术转移网络的空间格局及影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(8): 1462-1477. [Liu Chengliang, Guan Mingming, Duan Dezhong. Spatial pattern and influential mechanism of interurban technology transfer network in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(8): 1462-1477.] |

| [44] |

段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等. 中国城市创新技术转移格局与影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 738-754. [Duan Dezhong, Du Debin, Chen Ying, et al. Technology transfer in China's city system: Process, pattern and influencing factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 738-754.] |

| [45] |

戴靓, 丁子军, 曹湛, 等. 长三角地区城市协同创新网络的演化特征及其驱动力[J]. 资源科学, 2023, 45(5): 1006-1019. [Dai Liang, Ding Zijun, Cao Zhan, et al. Change and driving forces of intercity collaborative innovation networks in the Yangtze River delta region[J]. Resources Science, 2023, 45(5): 1006-1019.] |

| [46] |

Broekel T, Hartog M. Determinants of cross-regional R & D collaboration networks: An application of exponential random graph models[M] //Scherngell T. The Geography of Networks and R & D Collaborations. Berlin: Springer International Publishing, 2013: 49-70.

|

| [47] |

Wixted B. Innovation system frontiers: Cluster networks and global value[J]. Papers in Regional Science, 2009, 91(1): 181-191. |

| [48] |

Doepfer B. Co-Innovation Competence: A Strategic Approach to Entrepreneurship in Regional Innovation Structures[M]. Berlin: Springer, 2012: 73-111.

|

| [49] |

姚常成, 吴康. 集聚外部性、网络外部性与城市创新发展[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2330-2349. [Yao Changcheng, Wu Kang. Agglomeration externalities network externalities and urban innovation development[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2330-2349.] |

| [50] |

Ter Wal A, Boschma R A. Co-evolution of firms, industries and networks in space[J]. Regional Studies, 2011, 45(7): 919-933. |

| [51] |

Sonn J W, Storper M. The increasing importance of geographical proximity in knowledge production: An analysis of US patent citations, 1975—1997[J]. Environment and Planning A, 2008, 40: 1020-1039. |

| [52] |

Breschi S, Lissoni F. Mobility of skilled workers and co-invention networks: An anatomy of localized knowledge flows[J]. Journal of Economic Geography, 2009, 9(4): 439-468. |