经济结构的服务化转型在全球方兴未艾。世界银行数据显示,2022年世界服务业增加值占GDP比重约为61.8%,高收入国家服务业就业占比约74%。在全球经济中,制造业与服务业的此消彼长,形成了东亚及太平洋地区兴起、欧洲衰退、北美地区居于首位的经济空间格局。服务业逐渐取代工业成为主导产业,其发展趋势、空间分布成为刻画国家乃至全球经济发展态势、地理格局的重要标度。伴随着中国1978年的改革开放,在服务于国民经济重大现实需求导向下,服务业地理逐渐成为经济地理学研究的重要分支。当前,现代服务业发展水平已被视为与我国经济发达程度、国际竞争力、风险抵抗能力紧密联结的共生体,服务业由“经济润滑剂”的单一角色,向“生产推进器”和“经济发动机”的双重角色转变。立足优质高效的服务业新体系建设要求,梳理服务业地理发展脉络、阐明发展与创新方向,关乎现代化产业体系建设成效。

服务业地理相关的进展类研究,多聚焦交通运输、金融服务等单一对象的梳理。交通运输领域,分化为学科视角下的整体研究,以及区分空间范围、运输方式的细化梳理。其中,学科视角下的发展阶段划分结果在不同研究中存在差异,立体交通网络、物流供应链是整体研究和分空间范围研究共同指出的前沿领域,交通流转向是不同运输方式研究的共性特征[1, 2]。金融领域由国外经验引进向本土实证述评转移。前者多基于国外金融地理的发展历程、方法理论和最新动向提出我国金融地理实践的切入点[3],后者涉及区域金融协调[4]、互联网金融[5]、跨国投资[6]等方面,对应区域协调发展、互联网新常态、金融全球化等不同时期的主流形势。此种分对象的进展梳理,有助于把握特定领域的研究现状,明确研究不足与空白。但是,忽视了服务业地理各研究对象之间的有机联系,难以解答研究对象的扩散过程与影响因素,以及空间研究内容的递进顺序与规律。鲜有的整体视域下服务业地理梳理,多停留在研究对象、内容、方法论层面探讨[7, 8],实证梳理中,有学者按照服务业结构、区位、空间过程等内容依次开展[9],形成了研究要点的集合,但是时序特征并不明确,难以区分常态领域和瞬时热点。

事实上,随着服务业研究对象和内容的不断拓展,以及各业态联系的深化,从整体视角厘清服务业地理发展的时序规律具有现实必要性。一方面,服务业地理研究对象具有成长性,表现为各国之间、同一国家的不同发展时期,服务业行业分类不尽相同。就中国而言,1984年《国民经济行业分类》,将服务业分为流通部门和服务部门,其后历经4次修订,分类细化、行业扩容,现行标准中服务业包括47个大类、599个小类。各细分行业出现早晚、经济贡献能力强弱,关乎服务业地理研究焦点领域的迭代、分支领域的兴衰,但是其演进过程尚未明确。另一方面,服务业地理的空间研究内容不断丰富。一般规律呈现出由简单到复杂、由单一向多维递进趋势但是具体的空间分析发展路径、空间内涵更新顺序尚待明晰。研究对象和空间内容的不断拓展,使服务业地理研究愈发复杂,其发展是否与国家需求适配、契合程度如何?研究实践与国家政策制定、落实是否形成了互动互馈的良性循环?答案均有赖于整体视域下的脉络梳理,这同时也是明确服务业地理未来发展方向的前提。因此,本文从整体视角出发,在划分我国服务业地理发展阶段的基础上,梳理各阶段研究实践特征,明确服务业地理发展的时序过程,提出未来可能的创新方向。

1 中国服务业地理发展阶段划分考虑到服务业地理研究内容宽泛、体系复杂,通过系统梳理国家自然科学基金项目成果的发展脉络,能够提纲挈领勾勒服务业地理发展历程梳理1986—2022年地理领域(申请代码D0108、D0109、D0110、D0112)国家自然科学基金结题项目,得到71项服务业相关立项。为保证论文成果的相关性、提高权威性和可解释性,人工筛选出北京大学《中文核心期刊总览》来源期刊或中文社会科学引文索引来源期刊的紧密相关论文用于分析。鉴于基金委成立时间为1986年,2000年之前累计获批的服务业相关项目仅为7个,存在空白时段和论文成果过少的问题。因此,补充了1978—1999年《地理学报》《地理研究》《地理科学》《人文地理》《经济地理》和《地理科学进展》相关文献。最终,共筛选出1978—2022年的期刊论文550篇。

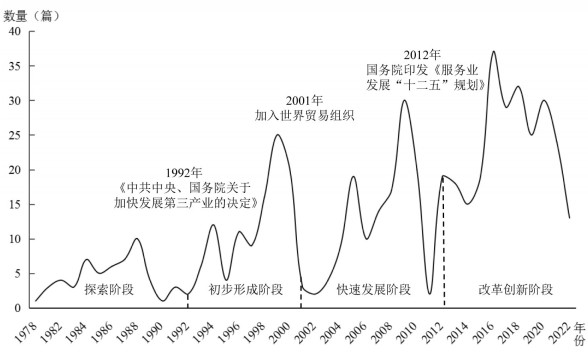

将中国1978年以来的服务业地理研究进程分为4个阶段(图 1),依次为探索阶段(1978—1991年)、初步形成阶段(1992—2000年)、快速发展阶段(2001—2011年)和改革创新阶段(2012—2022年)。依据有三:第一,依据论文成果数量的时间分布特征,确定大致阶段。从数量上看,1992年、2001年、2011年均为波谷,节点前后论文数量差异显著,大致形成4个阶段。第二,参考国家政策导向,确定节点的阶段归属。其中,1992年颁布了《中共中央、国务院关于加快发展第三产业的决定》,2001年中国加入了世界贸易组织(WTO),2012年国务院印发了中国第一部服务业发展规划,对应了服务业增速发展、开放发展、转型发展的三重转变,1992年、2001年、2012年属于服务业地理研究新阶段的开端。第三,通过研究对象、内容、地域的相近性和高频关键词出现时段,最终确定发展阶段。

|

图 1 中国服务业地理发展阶段 Fig.1 The Development Stages of Service Geography in China |

根据关键词突现特征(表 1),中国服务业地理研究阶段的总体变化趋势有三。第一,关键词数量持续增长,类型不断丰富。探索阶段、初步形成阶段、快速发展阶段和改革创新阶段的关键词数量依次为9、10、21和34个,类型包含内容型、对象型、区域型和方法型,其中内容型关键词最多,方法型关键词直到改革创新阶段才出现。第二,热点议题呈高频率更迭状态,在单一阶段内部和各阶段之间均有体现。探索阶段的重点研究对象为“港口”“商业”,研究内容由前期的“布局”“问题”转向“战略”“发展”。初步形成阶段的研究内容延续了上一阶段对“发展”“问题”的关注,同时新增了对“空间组织”“地域结构”的探究,焦点对象随时间推移从“交通运输”“房地产”向“知识经济”转变。快速发展阶段中,交通运输服务相关词语占23.8%,各类交通方式的新增与完善,维持了交通运输服务的热点地位,物流服务、公共服务以及服务业的综合研究为本阶段的新兴热点。改革创新阶段中,研究内容聚焦因素分析、机制分析、网络分析、集散分析,围绕创新产生了多项议题,其中“创新网络”关注度最高,“创新联系”是最新趋势。第三,空间尺度不断丰富,空间类型由城市向农村拓展。“北上广深”四地基本贯穿服务业地理研究全过程,福建、香港、安徽、广东则为阶段性热点省域,区域分析由东部沿海、长江流域向其他地区延伸,县域单元研究热度提升,总体上形成了多尺度、多类型的空间研究体系。

| 表 1 我国服务业地理关键词突现特征 Tab.1 The Keywords with the Strongest Citation Bursts of Service Geography in China |

基于计量方法的各阶段研究内容提取与变化分析,反映了服务业地理发展的总体态势。但是难以说明具体服务业部门兴衰变化差异,该差异关乎空间格局、空间关系的形成、演化和重塑。因此,需要进一步分析具体研究,厘清分行业、分部门的相关性和差异性,明晰服务业地理学体系的形成和演化。

2 中国服务业地理研究进展 2.1 探索阶段:服务业发展政策松绑,研究热点聚焦交通运输 服务、商业服务的选址布局改革开放之前服务业被视为非生产性寄生部门,在体制坚冰的束缚下,发展滞后。1978年中国开始实行“对内搞活,对外开放”政策。生产领域一定程度解除了农业、工业生产要素和产品的区域流通限制,面向生产基地、口岸城市的内联外通需要,交通建设先行,适应日益增长的交通运输服务需求此外,为了缓解就业、民生问题,农副产品市场、集市贸易等生活服务领域恢复,多元经营主体进入,商业逐渐复兴。

交通设施的选址、建设与开发是研究热点,以港口为主。20世纪80年代,中国逐步形成经济特区—港口城市—经济开放区的多层次开放格局,对外贸易快速增长,海运需求与海运能力之间矛盾突出,上海港、香港等老字号大港多处于饱和或过饱和状态,压船压货现象普遍[10, 11]。对外开放战略机遇、外贸经济发展需求、“以港兴市”传统观念综合推动的建港热潮,使沿海城市的港口开发呈现商业港、工业港、转运港多功能类型,大港、中港、小港多样化规模,国际港、区际港、域内港多层次定位。

商业中心、商业网点研究专注北京、上海等全国中心城市或天津、广州等区域中心城市,内容有三。第一,分等量级。根据界定的各商业中心范围,汇总商店数量和类型,基于中心地理论,判断服务半径,形成市级、区级和居民小区级的3级划分,或增加次市级、次区级的5级分类[12]。第二,布局因素解析。历史因素、交通便捷程度、购买能力是主要影响因素。具体表现为,市区各地开发时间,影响新商业网点的选址和旧网点在整体布局中的区位呈现,交通可达性和便捷程度左右居民购物地点选择,居民的购买能力影响商品的价值变现,与企业经济效益挂钩[13, 14]。第三,发展特征和建议。十一届三中全会提出的“改革、开放、搞活”方针,推动商业由“封闭式、分配型”向跨地区、跨部门、跨所有制的组织联合化发展,由“少渠道、多环节”向“多渠道、少环节”转变,完善商业设施、建设多层级商业中心、协调新旧网点均衡布局成为重要方向。

从统计数据上看,1978—1991年中国服务业增加值年均增长11.1%,其中1985年占GDP比重为28.5%,以0.1% 的微弱优势首次超过第一产业,在“搞活经济”实践任务中贡献显著,相关业态的选址布局推动了服务业地理的有益探索,奠定其实践性和应用性的学科特征。

2.2 初步形成阶段:服务业改革全面推进,研究对象拓展,空间内容丰富以缓解财政压力、提升就业、发展生产等国内实际问题为导向,1992年国家颁布了《关于加快发展第三产业的决定》,标志服务业改革正式步入全面推进阶段。与市场经济适配的分税制改革,使中央与地方在财政关系上形成了“财权上收、事权下放”的局面,地方政府的财政独立性、发展积极性增强,区域内的经济发展更加市场化、开放化、自主化,服务业类型增加,服务业地理研究对象扩充、空间分析深化。

房地产、金融、信息产业等新兴门类拓展了服务业地理的研究对象。其中,房地产研究聚焦开发作用与问题。20世纪70—90年代,中国房地产经历了近乎绝迹、政策释放、实践复兴三个阶段,直到1992年才被国家视为第三产业的发展重点。学者们充分肯定了房地产市场化在调整城市产业结构与用地结构、增强投资吸引力等方面的正向作用,也指出存在市场供需不均、收益分配不明、监管机制不健全、政策法规不完善的共性问题[15]。不同房地产类型之间,研究侧重点存在差异,商品住宅关注价格的空间分异规律及影响因素[16],经济适用房强调选址布局在经济合理和社会关怀之间的平衡[17]。金融研究关注外商直接投资的空间分异。90年代的世界经济一体化,推动了金融资本的全球扩张,以亚太经合组织(APEC)内部成员为主的外商直接投资(FDI),有效缓解我国大陆地区建设资金短缺困境,地理学界对金融资本市场的关注相应增加。研究表明,该时期我国FDI以港资为首,主要来源还包括美国、日本以及其他亚洲“四小龙”成员,投资区位选择兼有共性特征和偏好差异。其中,港资、台资集中在广东、福建[18, 19],韩资以山东为主[20],日资聚集在辽宁[21],美资以长三角地区为主[22],形成了沿海集中分布格局,以及东强西弱、南强北弱的区域相对差异。但是,受资方战略目标调整、地缘因素弱化、地区间要素成本差异等因素影响,FDI表现出北上、西进的空间转移和扩散趋势,集中程度降低。信息产业研究以空间格局和影响因素为主。中国1985年开始的科学技术体制改革,以及接续实施的星火计划、863计划、火炬计划,90年代掀起知识经济实践的浪潮。围绕知识产业化和产业知识化两条发展主线,学术领域新增了以“高技术” “信息”“知识”为关键词的研究议题。其中高技术开发区向上汇成产业带、向下孕育新企业,是知识产业化的重要表征。地理研究对比了自组织行为和政府组织行为下的高技术开发区形成特征,总结了不同行政等级、产业类型、海陆分布的城市空间分异规律,凝练出包含科研基础、创新环境、交通和通讯设施等多方面的具体地域吸引力构成要素[23]。阎小培团队是该时期信息产业相关成果的主要来源,从总体视域和分类型、分行业视域审视了广州信息产业发展水平,认为政策、城市规划、经济状况等因素共同导致了发展水平的区际差异,但是各因素的作用程度有主次之分[24, 25]。需要注意的是,信息产业发展为部分地区另辟蹊径,实现经济的后来居上提供了可能,同时或将地区差距扩大到人的现代化上。此外,知识经济衍生出的虚拟空间,延伸了空间内涵,其发展过程带动的生产要素权重重置、新旧要素迭代,也向原有的区域发展理论、距离衰减原理发起挑战。

商贸服务的主体研究对象向对外贸易转变,平衡外贸地域结构、调整发展模式成为该时期地理学者的钻研方向。全球经济的一体化发展、区域化合作,使孤岛式内部自循环的发展方式难以为继,90年代“放权让利”的外贸体制改革,调动了多主体、多地区的外贸参与积极性。全国层面,探究了外贸发展水平、贸易结构的地域关联与差异,指出资源、经济、人口的空间分异以及地区之间的利益冲突,导致了外贸割据、垄断格局,认为协调区域分工、合理配置生产力,是实现集体利益优先、兼顾局部发展的必要措施[26, 27]。省域层面,围绕边境省份的贸易实践,总结影响边贸兴衰的政策、经济、地理因素,以及面临的品类单一、市场集中等发展困境,援引要素禀赋理论为区域发展模式调整建言献策[28, 29]。

交通运输服务中,针对水路、公路、铁路等不同运输方式,场站、线路等不同布局内容,以及具体地区交通发展,形成了三方面研究内容。第一,以集装箱枢纽港为核心的国际航运中心发展。国际运输集装箱化与大陆桥化、船舶大型化以及班轮运输公司“少停多运”的经济策略,推动枢纽港、支线港、喂给港的分离,前者数量和能级成为国际运输服务竞争的核心[30]。相关研究采用基尼系数、罗伦兹曲线、多元回归等量化方法,围绕摸清长江下游港口集散格局与规模组合、辨识港口体系形成因素、总结地域空间演化模式等议题形成了丰硕成果[31, 32],推动了港口的分工协作、资源整合,促进了我国香港、上海双国际航运中心格局的形成。第二,跨国交通运输线路建设布局。该时期,多国合作开发项目呈现以交通为主的基础设施建设先行特征,例如中老缅泰毗邻区的澜沧江—湄公河次区域开发[33]、东北亚地区的图们江三角洲开发[34],分别与泛亚铁路、新亚欧大陆桥等国际交通线路对接。学者围绕跨国运输建设规划、水陆联运、以及新交通干线对沿线经济影响展开了广泛讨论[35, 36],引进了点—轴理论、增长极理论支撑实证研究,为嵌入全球交通网络贡献了力量。第三,城市交通服务的可持续问题。该时期,城市道路增长速度滞后于城市车辆(汽车、摩托车、自行车)保有率的增长、机动车与非机动车混行、公共交通发展的近乎停滞,形成了交通拥堵、秩序混乱、环境污染等系列问题[37]。城市交通实践问题和可持续发展理论,推动交通建设从单一经济效益追求向经济、社会、环境多种需求转变,得益于发展目标的多元化,全面把握、及时调控交通系统要求提升,交通规划相关议题受到关注,明确发展战略、建设公共交通、配套运营管理成为可持续交通建设方向[38]。

2.3 快速发展阶段:服务业对内改革、对外开放,服务业地理研究体系逐步完善2001年中国加入世界贸易组织(WTO),国内经济体系与国际接轨,服务业的市场化改革、全球化竞争成为主旋律。地理研究宏、微观尺度融合、城乡类型交织,空间研究向作用关系解译、空间结构解析、布局规律总结递进,服务业地理研究体系向全方位、立体化、多层面发展。

研究地域由多尺度空间向多类型空间拓展,农村地区的关注度提升,聚焦金融服务、信息技术服务空间作用关系、空间效应的城乡对比。第一,金融服务。在空间作用关系上,基于银行机构或保险机构的模型分析表明,全国尺度中金融与区域经济关系多为双向因果、互进互促,但是在单一地带或省域的研究中,二者以单向带动为主[39],其中发达地区表现为金融促进经济发展,而欠发达地区则为反向促进[40]。金融空间系统是区域空间结构的重要组件,金融协调的实现,需要达成区域内金融系统与其他系统的协调,以及同级、上下级区域间金融系统的良性竞合。但是,我国长期的城乡二元结构,使农村地区金融排斥现象显著,与金融发展有关的资本运动、信用机制、通信技术等[41],在农村大多处于相对劣势地位。承接城市溢出,利用扩散力增强城乡金融关联,辅以制度干预,是缓解农村金融排斥、统筹城乡金融发展的有效方式。第二,信息技术服务。信息技术自身形成的新业态和信息技术嵌入推动的原有企业升级,能够加速区域产业结构的升级换代,促进经济发展,但是区域效应并非同一、均质。城市作为信息技术的产地,具有信息网络普及的优先性和资源获取的优质性,信息技术对促进城市要素流通、产业结构优化、空间布局科学的正向效应是研究共识[42]。然而,信息技术对农村影响存在较大争议。正向观点认为,信息技术能够消解地理距离,通过时空压缩改善农村边缘地位,帮助其进入全球市场、获取均等服务、扭转经济劣势[43]。对立观点指出,信息技术极化了城市优势,加剧了城乡鸿沟[44]。不可否认的是,信息技术可能使优者更优,但也给予了农村超越自身的绝对机会和追赶城市的相对机会。

交通运输服务在该阶段完成了滞后型向经济适应型的过渡,综合交通运输网骨架显形,地理研究向各类运输方式空间规律挖掘深化。第一,水路运输聚焦航运网络和集装箱港口体系演化。前者基于全球视角梳理了欧美、东亚、东南亚水路运输服务依次崛起的演化轨迹,认为东亚、东南亚成为全球航运网络的核心,国际贸易是主要动力[45]。后者通过地方实证研究表明,港群之间、港群内各港口之间的竞争与合作,构成职能分工与序列组合的差异,内在驱动港口体系形成与演化,总结出低级均衡、非均衡相对集中、非均衡高度集中、高级均衡的组织模式演进路径[46]。第二,航空运输服务体系以空港和航线为切入点。该时期,机场体系呈“鼎”形、航空流呈“鞍”形成为共性认知,客流与货流的空间集散格局与机场腹地范围和规模等级有关,枢纽空港建设是构筑区域“轴—辐”航空网络、获取竞争优势的要点[47, 48]。第三,构建高速公路网络,促进交通现代化。研究指出,中国高速公路网络由树状、回路的简单网络向格状复杂网络演进,覆盖范围由局域、区域向全国依次拓展,时空收敛效应增强了区域通达性,形成了局部短时交通圈,影响城镇体系、产业空间的形成与调整[49, 50]。第四,城市地铁的开发与建设。研究成果集中在“北上广深”四地,剖析地铁有无及其线路站点多少,对商业业态、消费空间的影响,结果显示地铁开发强化了城市内部商业空间等级和职能差异、显化了城乡之间体验消费与实用消费的差异[51, 52]。事实上,该阶段交通运输服务的发展与完善推动了现代物流系统的构建。王成金提出了地理领域物流研究的六大议题,以及区域物流体系建设的四个子系统[53]。曹有挥针对安徽省物流发展的系统实证研究,涉及发展水平测度、空间格局形成演化、现代物流的轴—辐网络构筑等多个方面,梳理出该省物流发展的四个阶段、四大空间格局和三级中心体系[54, 55],证实了现代物流体系对提升经济效率、重塑空间组织形态的积极作用。

不同服务行业的规律性组合,形成生产性服务业、公共服务业等集合,分类型的综合分析丰富了研究对象。其中,生产性服务业关注产业内部、关联产业之间的数量与空间关系。在产业内部,生产性服务业与其他第三产业之间存在供需关系,各门类具有不同程度的相互依赖性,形成了总体空间集聚格局,以及相对一致的聚散变化趋势。集聚中心的发展水平,由市中心、市外围、郊区县向外依次衰减[56],构成了区域内核心—外围圈层结构。关联产业中,生产性服务业对制造业产业链的渗透和创新引领日趋增强,双方供需联系紧密、经济利益捆绑,模型回归结果多为制造业收益随生产性服务业投入增加而提升,但边际效益存在制造业类型差异,二者空间可分、区位选址偏好迥异[57]。公共服务业的综合研究以城市为主,具体对象包括城市绿地、城市医疗、城市公共文化等,对应环境污染、人口过度集中、人的城市化水平滞后等城市发展问题。通过设施可达性评价公共服务获取的公平性是基本研究路线[58],由于对象和侧重不同,可达性测度方法和指标选取存在差异,结论中各类设施的空间有无、多寡、集散为政府规划决策提供助益。但公共设施的可获得性与公共服务的公平性并不完全等价,后者兼有数量和质量标准,因此公平性、均等性评价需要强化对服务本身的关注。

2.4 改革创新阶段:服务业地位提升和高质量发展转向,推进服务业地理研究多维度革新该阶段,中国经济发展结构调整、动力转变。服务业增加值占GDP比重、对经济增长的贡献率,分别于2012年、2015年超过第二产业。服务业与经济发展深度融合,表现在经济关系、经济发展导向、经济空间格局等方面,服务业地理研究的对象、内容、方法也相应革新。

区域经济联系的网络化,增强了地理研究对服务业网络节点的关注,成果聚焦交通运输网络、物流网络、金融网络等方面。第一,交通网络中,高铁枢纽站区、枢纽港城市等网络节点的产业服务化转向显著。其中,高铁枢纽站被视为局部产业格局调整的触媒,带来新经济增长点,推动站点周边土地利用向零售、餐饮和商务部门转变[59],但是受枢纽等级影响,经济与空间效应存在程度和范围差异。生产、流通的全球化,使枢纽港由运输装卸功能,衍生出金融、物流、商务等港航服务功能,产业结构重塑要求城市结构与其达成新型自洽关系,以增加城市系统的竞争力和服务能力。国际枢纽港城市成为内资与外资、国企与私企的竞技场,区域内港航服务企业总体呈“大集聚、小分散”格局,价值链低端要素由中心向外围扩散,高端要素向中心集聚[60, 61]。第二,物流服务各环节职能分化,形成了仓储、运输、配送等不同网络节点。物流枢纽城市通过运输线路将边缘城市吸纳进物流网络,构成了全国层面东密西疏格局,弱联结状态和低水平协调是网络发育的普遍现状[62]。末端配送和揽收服务由快递网点提供,城市行政等级与网点覆盖率呈正相关性,受时效性约束,网点服务供给呈现分层级垂直递进、分区域水平延伸特征[63]。第三,金融服务网络节点存在地方网络与全球网络的差异。地方金融服务网络中,“一行三会”位于核心位置[64],全球金融网络多以离岸金融中心和国际金融中心为主[65]。各类金融机构,总部集中于北京、上海等地,而分支机构布局相对分散”[66]。

自主创新的经济发展导向,推动地理研究对象向科技创新服务各环节下沉。研发服务渗透在创新成果生成环节。相关研究指出,创新集聚区与研发、设计、知识产权服务的需求高地空间趋同,创新平台和创新人才在省会城市或直辖市的集聚,构成全国城市尺度的菱形创新格局,依托核心节点城市形成创新板块,多层级创新板块有序嵌套,带动区域协同创新[67, 68]。成果转化服务与技术扩散环节对应。2012年现代农业发展进入新阶段,使农业技术扩散成为重点研究领域。扩散方式在不同研究中存在差异:农业科技园区呈“点—轴”扩散[69];台商农业技术在大陆的扩散以扩展扩散为主、等级扩散为辅[70];环境友好型农业技术扩散分阶段进行,由离散农户的技术互动向高水平网络互动演进[71]。共性研究结论为,农业技术扩散水平和效率受环境和农户行为制约,扩散空间集聚。

产业链延伸、价值链高端化,推动地理研究关注生产性服务业的协同集聚及空间效应。生产性服务业内部成员的空间集聚,能够促进经济发展向集约式增长转型,但集聚格局、集聚效益不一。全国尺度为多中心极化,城市群以单中心、双中心为主,城市内部呈现向心集聚、郊区扩散、城乡分工的发展过程[72, 73]。市场发育和政府调控是集聚格局形成与演化的主要动力,可细化为接近性因素、通达性因素、环境因素和决策者因素[74]。集聚效益最大化,有赖于对四类因素的合理利用,达成行业、布局、发展时序的科学统筹。生产性服务业与制造业协同集聚,能够推动产业向价值链高端攀升。二者协同集聚的显著程度存在总体水平和分行业差异。北京的实证研究表明,总体水平下生产性服务业与制造业协同集聚不显著,但是信息、科技、物流服务业与技术密集型制造业之间以及生产性服务业与电子信息制造业之间的协同集聚度较高,金融业与制造业的空间相似性最低[75]。广州的同类型实证研究得出了协同集聚关系的相似结论[76],但是在协同集聚区的分布上,北京在城区和郊区均有,广州则集中在近郊区与远郊区。

发展成果共享理念,强化了地理领域对公共服务区位决策科学化、配置水平均等化的关注。社会公共服务的空间正义性是恒久话题。该时期,公共服务的空间配置公平由可达性向规模、质量延伸,研究区域由城市向农村拓展,关注领域涵盖文化教育服务、养老服务、医疗服务。其中,医疗服务是研究主体,内容主要集中在:第一,医疗设施的区位决策。医疗设施点位配置增强了数理模型的运用,包括重力P中值模型、LA模型、二次规划模型以及各类改进形式。相关研究表明,基于模型的点位配置,能够实现综合医院和卫生医疗点的协同,兼顾农村地区就医效率提升与就医成本降低,达成医疗设施布局体系的城乡优化、等级优化[77, 78]。第二,医疗体系的高质量发展。我国医疗发展的地域不平衡、供需不协调问题,在全国尺度、地区尺度和单一城市的研究中均有证实,受居民自身收入和财政医疗投入影响,总体公共卫生健康保障水平偏低[79],优先解决短板问题是建设高质量卫生体系的前提。

3 中国服务业地理创新方向基于脉络梳理,中国服务业地理发展特征有三。第一,服务业地理热点研究领域、区域转变与国家政策的产业导向、区域发展导向近乎一致,其成长根植于经济发展实践,现实需求是其基本发展动力。第二,空间分析多始于区位选址,依次向分布格局、影响效应、路径机制演进,评价性、因素性分析穿插其中,内容庞杂且随实践发展持续扩充,各空间尺度研究成果由宏观到微观呈橄榄型分布。第三,数据的多源获取、交叉印证以及研究方法的创新性运用有待提高。事实上,当前服务业地理研究存在领域失衡、理论基础薄弱、创新力度不足、面向经济主战场的作用能力不显著等缺憾,后续的创新发展,需要贯彻新发展理念,立足国际、国内新发展格局,围绕服务业关键发领、重点内容,破解发展难题充分发挥空间研究特长,强化服务业地理研究成果在价值链向高端攀升、经济发展向高水平开放与高质量转型、产业体系向现代化迈进等方面的助力作用。

3.1 紧扣构建现代化产业体系的时代要求,研究服务业新体系建设优质高效的服务业新体系,是现代化产业体系的重要组成部分。推动服务业新体系建设的地理研究命题主要包括:①开展全过程研究。探究前向服务经济活动的环境构建、中间地理过程的格局与结构体系重塑、后向的空间效应评估,深入各服务环节,全面提升服务业品质、效率、发展动能,增强价值创造能力。②开展全时空研究。探索服务业在全球、国家、区域、地方等不同尺度空间的互动互馈关系,以及同尺度区域间的相互作用,明晰服务业空间格局演化、空间关系发展的历史进程,预判未来走向。③开展全领域研究。重视个人、企业、政府等多元服务经济参与主体的角色识别;均衡服务业整体视域研究,生活性服务、生产性服务等分类研究,以及交通、金融等单一门类研究;关注创新、绿色等发展导向,搭建服务业创新要素、创新渠道、创新动力体系,提升服务业发展动能,兼顾服务业发展的经济效益与生态效益,推进服务业绿色转型,剖析服务业绿色发展对关联产业绿色化的带动作用和实现过程。

3.2 紧扣世界级城市、国家和区域中心城市发展布局,研究综合立体的空间服务网络服务业现代化进程的快速推进,使其内外部产业联系、空间联系趋向复杂化,打造综合立体的空间服务网络,关乎服务业发展平台、战略支点的谋篇布局。围绕多层级综合服务中心建设,研究服务业梯级格局。基于演化视角,剖析纽约、伦敦等国际服务中心的发展轨迹,提取成长路径,助力北京、上海建设国际化综合服务中心,形成高等级服务支点。识别不同城市综合服务供给水平和辐射半径,厘清服务往来的空间交互关系,以及服务扩散模式,以省会城市、副省级城市为主,培育区域综合服务中心,完善服务业空间节点体系。围绕专业服务功能中心的培育,研究城市服务职能分工。深入各服务业门类,探究金融服务、科技服务等专业服务功能的空间格局与等级体系,识别服务业各门类的区域互补程度与分工协作水平,整合发展优势。基于供需联系,生成地区间专业服务功能输入、输出轴线网络,厘清生成机制与影响因素,以线带面,促进区域发展。

3.3 紧扣产业融合、数实融合趋向,研究生产性服务业与现代农业、先进制造业融合发展产业融合、数实融合是夯实实体经济、打造新增长引擎的重要途径,关乎区域产业结构优化升级和经济的高质量发展。生产性服务业能够将现代生产要素、技术手段、运营方式导入农业、制造业,推动产业的服务化转型。数字技术、信息技术是融合催化剂,有利于在单向嵌入、双向融合基础上,衍生出融合新业态,提升融合造血能力。服务业地理研究方向包括:①探索空间规律。以科学构建产业融合水平测度体系为前提,识别高水平融合区与薄弱区,总结不同产业融合水平的空间分异规律,梳理新业态、新模式重塑空间格局、组织方式、等级结构的脉络、机理,归纳区域服务业态更迭的时空特征。②构建产业融合生态。探索企业、政府等行为主体的作用机制,厘清各产业门类融合发展的共同条件和特殊需求,靶向发力,疏通融合渠道、搭建融合平台、优化融合环境。③提出融合模式。研究视角向产业融合的全过程、各环节下沉,明确不同产业融合发展的衔接点,识别比较优势与融合短板,促进多路径融合。

3.4 紧扣建设更高水平开放型经济新体制发展要求,研究服务业高水平开放发展把握世界经贸格局重构契机,对标国际标准实施内部改革,推动服务业在更大范围、更宽领域、更深层次开放。围绕扩大开放,探究服务业开放格局构建。基于企业视角,分析不同门类的服务型外资企业、合资企业空间分布格局,挖掘区位偏好特征与选址机制;关注服务业扩大开放综合试点城市和自由贸易区,测度服务业开放发展水平,识别开放发展的优势领域,提取具有区域特色的服务业开放模式;探索开放发展过程中,服务业产业链专业化、价值链高端化、供应链稳定性、数据链安全性的提升途径。围绕国际市场开拓,探究服务业跨境发展。摸清企业走出去的空间格局,辨别不同服务领域向境外发展的优势地区、潜在地区和风险地区,梳理空间扩张路径和机理。识别我国不同服务类型企业向外发展的共同困境和特殊困难,明确政府帮扶的施力点。探究“走出去”企业之间的竞合状况,促进企业联动发展,凝聚服务业“走出去”合力,相互支撑,赢得国际竞争优势。

3.5 紧扣发展成果惠及民生导向,研究生活服务和公共服空间均衡、供需适配消费领域的需求释放、结构升级,要求服务供给向精细化、品质化转变。生活服务、公共服务的供给质效、空间格局,关乎“人民美好生活需要”的实现程度与覆盖广度。围绕空间正义性命题,探究生活服务、公共服务供需主体适配问题。分类梳理不同生命周期阶段、职业类型等多元消费主体的服务需求,因类施策,提升公共服务、普惠性生活服务的多维均等化。调查不同主体服务获取、服务使用的满意程度,识别生活服务、公共服务补缺、增类、提质的阻力与推力,构建二者扩容、升级、创新的动力系统。围绕区域协调发展、城乡协调发展命题,探究生活服务、公共服务空间供需均衡问题。一方面,开展服务供给水平的跨区域、同等级对比研究,明确绝对差距和相对差距,在兼顾经济理性和人文关怀的基础上,生成缩小区域服务供给差距的针对性策略。另一方面,开展区域内的城乡对比研究和不同乡村类型的对比研究,补齐乡村各类服务短板,弥合城乡服务鸿沟。

| [1] |

吴威, 梁双波, 曹有挥. 流域交通运输地理研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2019, 38(8): 1136-1149. [Wu Wei, Liang Shuangbo, Cao Youhui. Progress and trend in research on watershed transport geography[J]. Progress in Geography, 2019, 38(8): 1136-1149.] |

| [2] |

莫辉辉, 王姣娥, 黄洁. 2010年以来我国航空运输地理学研究进展与展望[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 9-15, 35. [Mo Huihui, Wang Jiao'e, Huang Jie. Development of China's air transportation geography science 2010: A review and prospect[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 9-15, 35. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.002] |

| [3] |

王晓阳, 蒙克. 西方金融地理学的兴起、发展和学科地位的建立[J]. 经济地理, 2019, 39(3): 12-19. [Wang Xiaoyang, Meng Ke. The rise, development and establishment of western financial geography[J]. Economic Geography, 2019, 39(3): 12-19.] |

| [4] |

何运信. 中国金融发展的区域差异与区域金融协调发展研究进展与评论[J]. 经济地理, 2008, 28(6): 968-972. [He Yunxin. The review of researches on regional difference of Chinese financial development and the coordinated development of regional finance[J]. Economic Geography, 2008, 28(6): 968-972.] |

| [5] |

田霖. 互联网金融视域下金融地理学研究的新动态述评[J]. 经济地理, 2016, 36(5): 9-16, 25. [Tian Lin. New developments of financial geography from the perspective of Internet finance[J]. Economic Geography, 2016, 36(5): 9-16, 25.] |

| [6] |

李子枫, 薛德升. 我国地理学关于跨国投资的研究进展[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 1-11. [Li Zifeng, Xue Desheng. Research progress of international investment on Chinese geography studies[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 1-11. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.001] |

| [7] |

吕拉昌, 阎小培. 服务业地理学的几个基本理论问题[J]. 经济地理, 2005, 25(1): 117-120. [Lv Lachang, Yan Xiaopei. On several basic theoretical questions of service geography[J]. Economic Geography, 2005, 25(1): 117-120. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2005.01.028] |

| [8] |

杨志英, 叶岱夫, 阎小培. 服务业地理学的理论与人文地理学方法论革新探讨[J]. 人文地理, 2006, 21(6): 11-15. [Yang Zhiying, Ye Daifu, Yan Xiaopei. Theory of services geography and discussions on the methodology of human geography[J]. Human Geography, 2006, 21(6): 11-15. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2006.06.003] |

| [9] |

柳坤, 申玉铭. 国内外服务业地理研究进展[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 48-55. [Liu Kun, Shen Yuming. Review of research on services geography[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 48-55. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.01.011] |

| [10] |

张国伍. 福建港口开发和相关铁路建设布局的协调[J]. 经济地理, 1983, 3(2): 122-125. [Zhang Guowu. Coordination between port development and railway layout in Fujian[J]. Economic Geography, 1983, 3(2): 122-125.] |

| [11] |

杨吾扬, 王富年. 中国港口建设条件的地域类型[J]. 经济地理, 1983, 3(4): 293-298. [Yang Wuyang, Wang Funian. Regional patterns of port construction condition in China[J]. Economic Geography, 1983, 3(4): 293-298.] |

| [12] |

宁越敏. 上海市区商业中心区位的探讨[J]. 地理学报, 1984, 39(2): 163-172. [Ning Yuemin. An approach to shopping center location of Shanghai's urban area[J]. Acta Geographica Sinica, 1984, 39(2): 163-172.] |

| [13] |

吴郁文, 谢彬, 骆慈广, 等. 广州市城区零售商业企业区位布局的探讨[J]. 地理科学, 1988, 8(3): 208-217, 295. [Wu Yuwen, Xie Bin, Luo Ciguang, et al. The probing into the location of retail corporations in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 1988, 8(3): 208-217, 295.] |

| [14] |

王仗侬. 浅谈天津市商业发展战略及市场布局[J]. 经济地理, 1988, 8(4): 287-290. [Wang Zhangnong. Research on commercial development strategy and location in Tianjin[J]. Economic Geography, 1988, 8(4): 287-290.] |

| [15] |

陈常优, 贾士军. 我国房地产发展问题的初探[J]. 人文地理, 1993, 8(3): 36-39. [Chen Changyou, Jia Shijun. A preliminary study of the development of China's real estate[J]. Human Geography, 1993, 8(3): 36-39. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.1993.03.002] |

| [16] |

许晓晖. 上海市商品住宅价格空间分布特征分析[J]. 经济地理, 1997, 17(1): 80-87. [Xu Xiaohui. An analysis on the spatial distribution characters of commerical residence price in Shanghai[J]. Economic Geography, 1997, 17(1): 80-87.] |

| [17] |

艾建国. 对城市经济适用房建设用地选址的分析与思考[J]. 经济地理, 1999, 19(5): 67-70. [Ai Jianguo. An analysis and reflection on the selection of location for urban economical and functional residences[J]. Economic Geography, 1999, 19(5): 67-70.] |

| [18] |

许学强, 李胜学. 改革开放以来广东省利用外资的时空差异特征[J]. 地理学报, 1995, 50(2): 128-137. [Xu Xueqiang, Li Shengxue. A research on temporal and spatial disparities of foreign investment in Guangdong since China's reform and opendoor[J]. Acta Geographica Sinica, 1995, 50(2): 128-137.] |

| [19] |

贺灿飞, 陈颖. 港澳地区对中国内地直接投资的区位选择及其空间扩散[J]. 地理科学, 1997, 17(3): 2-9. [He Canfei, Chen Ying. Locational distribution and spatial diffusion of Hongkong-Macao's FDIs in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 1997, 17(3): 2-9.] |

| [20] |

樊杰, 庞效民, 杨晓光. 利用外资与发展国际产业联系: 山东半岛韩国投资企业典型调查分析[J]. 地理科学, 1999, 19(1): 29-35. [Fan Jie, Pang Xiaomin, Yang Xiaoguang. The utilization of foreign investment and the development of international industrial linkages: A case study of South Korean-invested enterprises in Shandong Peninsula[J]. Scientia Geographica Sinica, 1999, 19(1): 29-35.] |

| [21] |

张文忠. 日资和韩资企业在华投资的区位行为和模式研究[J]. 经济地理, 1999, 19(5): 54-58. [Zhang Wenzhong. Studies on the investment location behavior and location model of the Japanese-capital enterprises and Korean-capital enterprises in China[J]. Economic Geography, 1999, 19(5): 54-58.] |

| [22] |

贺灿飞, 梁进社. 中国外商直接投资的区域分异及其变化[J]. 地理学报, 1999, 54(2): 97-105. [He Canfei, Liang Jinshe. Regional differences of foreign direct investment in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1999, 54(2): 97-105.] |

| [23] |

王缉慈, 王可. 区域创新环境和企业根植性: 兼论我国高新技术企业开发区的发展[J]. 地理研究, 1999, 18(4): 357-362. [Wang Jici, Wang Ke. Regional innovative milieu and local embeddedness[J]. Geographical Research, 1999, 18(4): 357-362.] |

| [24] |

阎小培. 广州信息产业发展水平的区际差异分析[J]. 经济地理, 1998, 18(4): 5-10, 21. [Yan Xiaopei. Analysis on the spatial difference of the development level of information industry in Guangzhou[J]. Economic Geography, 1998, 18(4): 5-10, 21.] |

| [25] |

阎小培. 广州信息密集服务业的空间发展及其对城市地域结构的影响[J]. 地理科学, 1999, 19(5): 405-410. [Yan Xiaopei. Development of the information-intensive services and their impacts on the urban spatial structure of Guangzhou, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 1999, 19(5): 405-410.] |

| [26] |

叶裕民. 中国区际贸易冲突的形成机制与对策思路[J]. 经济地理, 2000, 20(6): 13-16. [Ye Yumin. From mechanism and its countermeasures of trade conflicts between Chinese regions[J]. Economic Geography, 2000, 20(6): 13-16.] |

| [27] |

张莉. 经济全球化背景下的中国对外贸易[J]. 人文地理, 2000, 15(5): 34-38. [Zhang Li. Chinese foreign trade in the background of economic globalization[J]. Human Geography, 2000, 15(5): 34-38. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2000.05.008] |

| [28] |

高志刚, 陈斐, 韩德麟. 新疆边境贸易初步研究[J]. 人文地理, 1998, 13(1): 54-58. [Gao Zhigang, Chen Fei, Han Delin. A preliminary study on frontier trade in Xinjiang[J]. Human Geography, 1998, 13(1): 54-58.] |

| [29] |

于国政, 王荣成. 吉林省外贸地域结构探析[J]. 经济地理, 2000, 20(5): 17-21. [Yu Guozheng, Wang Rongcheng. Study on regional structure of foreign trade of Jilin province[J]. Economic Geography, 2000, 20(5): 17-21.] |

| [30] |

安筱鹏, 韩增林, 杨荫凯. 国际集装箱枢纽港的形成演化机理与发展模式研究[J]. 地理研究, 2000, 19(4): 383-390. [An Xiaopeng, Han Zenglin, Yang Yinkai. A study on the formation & devolvement mechanism and development mode of international container load center[J]. Geographical Research, 2000, 19(4): 383-390.] |

| [31] |

曹有挥. 安徽省长江沿岸港口体系规模组合与空间结构分析[J]. 地理科学, 1998, 18(3): 255-262. [Cao Youhui. An analysis on the size combination and spatial structure of the Changjiang River port system in Anhui province[J]. Scientia Geographica Sinica, 1998, 18(3): 255-262.] |

| [32] |

曹有挥. 长江沿岸港口体系空间结构研究[J]. 地理学报, 1999, 54(3): 43-50. [Chao Youhui. On the spatial structure of Changjiang River port system[J]. Acta Geographica Sinica, 1999, 54(3): 43-50.] |

| [33] |

陈社明, 李益敏. 中老缅泰结合部次区域交通网络体系建设研究[J]. 经济地理, 2000, 20(6): 84-87, 96. [Chen Sheming, Li Yimin. Study on the traffic network system of international subregional cooperation of the connective part of the China, Laos, Burma and Thailand[J]. Economic Geography, 2000, 20(6): 84-87, 96.] |

| [34] |

叶宝明, 孙丽华. 珲春综合运输网络系统布局设想[J]. 人文地理, 1993, 8(2): 74-80. [Ye Baoming, Sun Lihua. A primary design of a comprehensive transport network in Hunchun region[J]. Human Geography, 1993, 8(2): 74-80. DOI:10.13959/j.i ssn.1003-2398.1993.02.011] |

| [35] |

张文尝, 金凤君, 唐秀芳. 空间运输联系的分布与交流规律研究[J]. 地理学报, 1994, 49(6): 490-499. [Zhang Wenchang, Jin Fengjun, Tang Xiufang. The formation and growth regularities of spatial transport linkage[J]. Acta Geographica Sinica, 1994, 49(6): 490-499.] |

| [36] |

武伟, 宋迎昌. 论铁路干线对沿线地区经济开发的影响[J]. 经济地理, 1997, 17(1): 92-96. [Wu Wei, Song Yingchang. On the influence of railway trunk lines on the economic development of the areas along the line[J]. Economic Geography, 1997, 17(1): 92-96.] |

| [37] |

尹怀庭. 我国大城市交通问题及其发展对策[J]. 经济地理, 1998, 18(3): 94-98. [Yin Huaiting. Transportation problems and counter‐measures in big cities in China[J]. Economic Geography, 1998, 18(3): 94-98.] |

| [38] |

崔灵周, 李成, 张建平. 城市公共交通持续发展构想[J]. 人文地理, 1999, 14(1): 58-61. [Cui Lingzhou, Li Cheng, Zhang Jianping. A preliminary ponderation on the development of urban public transportation[J]. Human Geography, 1999, 14(1): 58-61.] |

| [39] |

彭宝玉, 李小建, 郭扬. 河南省银行业发展格局及其与区域经济发展关系研究[J]. 地域研究与开发, 2008, 27(4): 31-35. [Peng Baoyu, Li Xiaojian, Guo Yang. Banking development pattern and its relationship with regional economic development in Henan[J]. Areal Research and Development, 2008, 27(4): 31-35.] |

| [40] |

田霖. 区域金融的协调发展与短板效应探析[J]. 财经研究, 2010, 36(10): 48-59. [Tian Lin. Regional financial harmonious development and analysis of weakest link effect[J]. Journal of Finance and Economics, 2010, 36(10): 48-59.] |

| [41] |

彭宝玉, 李小建. 金融与区域发展国际研究进展及启示[J]. 经济地理, 2010, 30(1): 75-79. [Peng Baoyu, Li Xiaojian. International progress in finance and regional development and its implication[J]. Economic Geography, 2010, 30(1): 75-79.] |

| [42] |

孔翔. 上海技术高地建设的区域效应与政策选择[J]. 地域研究与开发, 2004, 23(2): 26-29. [Kong Xiang. Analysis on the regional effect and policy suggestion of Shanghai technological highland[J]. Areal Research and Development, 2004, 23(2): 26-29.] |

| [43] |

丁疆辉, 刘卫东. 农村信息技术应用的地理学研究进展与评析[J]. 地理科学进展, 2009, 28(5): 759-766. [Ding Jianghui, Liu Weidong. Progress in geographical studies of rural informationalization[J]. Progress in Geography, 2009, 28(5): 759-766.] |

| [44] |

刘卫东, 甄峰. 信息化对社会经济空间组织的影响研究[J]. 地理学报, 2004, 59(S1): 67-76. [Liu Weidong, Zhen Feng. Spatial implications of new information and communication technologies[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(S1): 67-76.] |

| [45] |

王成金. 全球集装箱航运的空间组织网络[J]. 地理研究, 2008, 27(3): 636-648. [Wang Chengjin. Spatial organization networks of world marine container transportation[J]. Geographical Research, 2008, 27(3): 636-648.] |

| [46] |

曹有挥, 曹卫东, 金世胜, 等. 中国沿海集装箱港口体系的形成演化机理[J]. 地理学报, 2003, 58(3): 424-432. [Cao Youhui, Cao Weidong, Jin Shisheng, et al. The evolution mechanism of the coastal container port system of China[J]. Acta Geographica Sinica, 2003, 58(3): 424-432.] |

| [47] |

王姣娥, 金凤君, 孙炜, 等. 中国机场体系的空间格局及其服务水平[J]. 地理学报, 2006, 61(8): 829-838. [Wang Jiao'e, Jin Fengjun, Sun Wei, et al. Research on spatial distribution and service level of Chinese airport system[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(8): 829-838.] |

| [48] |

王姣娥, 莫辉辉. 航空运输地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011, 30(6): 670-680. [Wang Jiao'e, Mo Huihui. Geography of air transportation: Retrospect & prospect[J]. Progress in Geography, 2011, 30(6): 670-680.] |

| [49] |

牛树海. 高速公路网络化的时空收敛效应研究: 以河南省为例[J]. 人文地理, 2005, 20(6): 106-110. [Niu Shuhai. The study on effect of time-space astringency of expressway network: A case of Henan province[J]. Human Geography, 2005, 20(6): 106-110. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2005.06.025] |

| [50] |

王成金. 中国高速公路网的发展演化及区域效应研究[J]. 地理科学进展, 2006, 25(6): 126-137. [Wang Chengjin. Regional impaction and evolution of express way networks in China[J]. Progress in Geography, 2006, 25(6): 126-137.] |

| [51] |

林耿, 张小英, 马扬艳. 广州市地铁开发对沿线商业业态空间的影响[J]. 地理科学进展, 2008, 27(6): 104-111. [Lin Geng, Zhang Xiaoying, Ma Yangyan. The influence of metro system on commercial space structure along the line in Guangzhou[J]. Progress in Geography, 2008, 27(6): 104-111.] |

| [52] |

林耿. 地铁开发对大城市消费空间的影响[J]. 城市规划, 2009, 33(3): 17-24. [Lin Geng. Effect of subway development on consumption space of big cities[J]. City Planning Review, 2009, 33(3): 17-24.] |

| [53] |

王成金, 韩增林. 关于我国区域物流体系建设的思考[J]. 人文地理, 2005, 20(6): 19-22. [Wang Chengjin, Han Zenglin. Development of regional logistics system in China[J]. Human Geography, 2005, 20(6): 19-22. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2005.06.005] |

| [54] |

李海建, 谢五届, 曹有挥. 物流发展IGJAHP评价模型及空间格局分析: 以安徽省为例[J]. 经济地理, 2006, 26(2): 220-224. [Li Haijian, Xie Wujie, Cao Youhui. The IGJAHP evalutes model of logistics development and the analysis of spatial structure for Anhui province[J]. Economic Geography, 2006, 26(2): 220-224.] |

| [55] |

潘坤友, 曹有挥, 曹卫东, 等. 安徽沿江中心城镇"轴—辐"物流网络构建研究[J]. 长江流域资源与环境, 2006, 15(4): 421-426. [Pan Kunyou, Cao Youhui, Cao Weidong, et al. Study on constructing huband-spoke logistic network of central towns in riverside area of Yangtze in Anhui province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2006, 15(4): 421-426.] |

| [56] |

胡丹, 宋玉婧, 申玉铭, 等. 北京市生产性服务业的增长及其空间结构[J]. 地理科学进展, 2009, 28(2): 264-270. [Hu Dan, Song Yujing, Shen Yuming, et al. Beijing's producer service: Growth, changes and spatial structures[J]. Progress in Geography, 2009, 28(2): 264-270.] |

| [57] |

邱灵, 申玉铭, 任旺兵. 北京生产性服务业与制造业的关联及空间分布[J]. 地理学报, 2008, 63(12): 1299-1310. [Qiu Ling, Shen Yuming, Ren Wangbing. Industrial relevancy and spatial distribution between producer services and manufacturing in Beijing city[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(12): 1299-1310.] |

| [58] |

宋正娜, 陈雯, 张桂香, 等. 公共服务设施空间可达性及其度量方法[J]. 地理科学进展, 2010, 29(10): 1217-1224. [Song Zhengna, Chen Wen, Zhang Guixiang, et al. Spatial accessibility to public service facilities and its measurement approaches[J]. Progress in Geography, 2010, 29(10): 1217-1224.] |

| [59] |

王丽, 曹有挥, 仇方道. 高铁开通前后站区产业空间格局变动及驱动机制: 以沪宁城际南京站为例[J]. 地理科学, 2017, 37(1): 19-27. [Wang Li, Cao Youhui, Qiu Fangdao. Spatial change and driving mechanism of the industry in regions of HSR stations before and after the opening: A case study of Nanjing HSR station[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(1): 19-27.] |

| [60] |

傅海威, 曹有挥, 蒋自然. 浙江省港口后勤企业空间演变过程与格局特征[J]. 经济地理, 2018, 38(8): 132-140. [Fu Haiwei, Cao Youhui, Jiang Ziran. Spatial evolution process and pattern characteristics of Zhejiang port backup enterprises[J]. Economic Geography, 2018, 38(8): 132-140.] |

| [61] |

蒋自然, 金环环, 王成金, 等. 长三角地区港口后勤功能转型及空间分异研究[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 102-111. [Jiang Ziran, Jin Huanhuan, Wang Chengjin, et al. Study on the transition and spatial differentiation of port backup function in Yangtze River Delta[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 102-111. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.02.012] |

| [62] |

郭建科, 喻铄琪. 中国沿海港口物流网络空间结构演化及其影响因素[J]. 热带地理, 2022, 42(10): 1640-1650. [Guo Jianke, Yu Shuoqi. Evolution of the spatial structure of coastal port logistics network and its influencing factors in China[J]. Tropical Geography, 2022, 42(10): 1640-1650.] |

| [63] |

倪玲霖, 王姣娥, 胡浩. 中国快递企业的空间组织研究: 以顺丰速运为例[J]. 经济地理, 2012, 32(2): 82-88, 159. [Ni Linglin, Wang Jiao'e, Hu Hao. Spatial organization of express delivery enterprise in China: A case study of Shunfeng Express[J]. Economic Geography, 2012, 32(2): 82-88, 159.] |

| [64] |

刘辉, 申玉铭, 邓秀丽. 北京金融服务业空间格局及模式研究[J]. 人文地理, 2013, 28(5): 61-68, 93. [Liu Hui, Shen Yuming, Deng Xiuli. Study on the spatial pattern and structure of financial service industry in Beijing[J]. Human Geography, 2013, 28(5): 61-68, 93. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.05.009] |

| [65] |

潘峰华, 曾贝妮. 离岸金融中心的地理学研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 191-204. [Pan Fenghua, Zeng Beini. An overview of offshore financial centers from a geographical perspective[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 191-204.] |

| [66] |

刘辉, 申玉铭, 王伟, 等. 北京金融服务业集群的网络特征及影响因素[J]. 经济地理, 2013, 33(1): 131-137. [Liu Hui, Shen Yuming, Wang Wei, et al. Research on the networks and factors for financial services industry: With the case study of Beijing finance street[J]. Economic Geography, 2013, 33(1): 131-137.] |

| [67] |

周灿, 曾刚, 曹贤忠. 中国城市创新网络结构与创新能力研究[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1297-1308. [Zhou Can, Zeng Gang, Cao Xianzhong. Chinese inter-city innovation network structure and city innovation capability[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1297-1308.] |

| [68] |

徐宜青, 曾刚, 王秋玉. 长三角城市群协同创新网络格局发展演变及优化策略[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 133-140. [Xu Yiqing, Zeng Gang, Wang Qiuyu. Pattern evolution and optimization of synergic innovation network in Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2018, 38(11): 133-140.] |

| [69] |

李同昇, 罗雅丽. 农业科技园区的技术扩散[J]. 地理研究, 2016, 35(3): 419-430. [Li Tongsheng, Luo Yali. Technology diffusion of agricultural science and technology park[J]. Geographical Research, 2016, 35(3): 419-430.] |

| [70] |

陈嘉, 韦素琼, 陈松林. 开放条件下的闽台农业技术进步研究[J]. 资源科学, 2018, 40(10): 1980-1990. [Chen Jia, Wei Suqiong, Chen Songlin. Agricultural development and technological changes in Fujian and Taiwan[J]. Resources Science, 2018, 40(10): 1980-1990.] |

| [71] |

蔡丽茹, 吴昕晖, 杜志威. 环境友好型农业技术扩散的时空演化与影响因素: 基于社会网络视角[J]. 地理研究, 2022, 41(1): 63-78. [Cai Liru, Wu Xinhui, Du Zhiwei. The spatio-temporal pattern of environmentally-friendly agricultural technology diffusion and its influencing factors: From the social network perspective[J]. Geographical Research, 2022, 41(1): 63-78.] |

| [72] |

陈红霞, 贾舒雯. 中国三大城市群生产性服务业的集聚特征比较[J]. 城市发展研究, 2017, 24(10): 104-110. [Chen Hongxia, Jia Shuwen. A comparison of agglomeration characteristics of producer services in three metropolitan regions in China[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(10): 104-110.] |

| [73] |

邱灵, 方创琳. 北京市生产性服务业空间集聚综合测度[J]. 地理研究, 2013, 32(1): 99-110. [Qiu Ling, Fang Chuanglin. Comprehensive assessment on the spatial agglomeration of producer services in Beijing[J]. Geographical Research, 2013, 32(1): 99-110.] |

| [74] |

杨帆. 生产性服务业发展的动力机制与空间效应研究进展[J]. 地理科学进展, 2018, 37(6): 750-760. [Yang Fan. Progress of research on the growth dynamics and spatial effects of producer services[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 750-760.] |

| [75] |

冯鹏飞, 申玉铭. 北京生产性服务业和制造业共同集聚研究[J]. 首都经济贸易大学学报, 2017, 19(2): 49-59. [Feng Pengfei, Shen Yumin. Co-agglomeration of producer services and manufacturing industry in Beijing[J]. Journal of Capital University of Economics and Business, 2017, 19(2): 49-59.] |

| [76] |

钟韵, 赵蓓蕾, 李寒. 广州市制造业与生产性服务业协同集聚与空间相似性[J]. 地理科学, 2021, 41(3): 437-445. [Zhong Yun, Zhao Beilei, Li Han. Co-agglomeration and spatial similarity: Based on the analysis of manufacturing and producer services in Guangzhou, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(3): 437-445.] |

| [77] |

宋正娜, 颜庭干, 刘婷, 等. 新重力P中值模型及其在城市综合医院区位决策中的实证检验: 以无锡市为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(4): 420-430. [Song Zhengna, Yan Tinggan, Liu Ting, et al. A new gravity P-median model and empirical test in urban comprehensive hospital location decision making: Take Wuxi as an example[J]. Progress in Geography, 2016, 35(4): 420-430.] |

| [78] |

罗蕾, 罗静, 田玲玲, 等. 基于改进区位配置模型的农村就医空间优化布局研究: 以湖北省仙桃市为例[J]. 地理科学, 2016, 36(4): 530-539. [Luo Lei, Luo Jing, Tian Lingling, et al. Spatial locationallocation optimization for rural hospitals with an improved regional allocation model: A case study in Xiantao city of Hubei province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(4): 530-539.] |

| [79] |

董莹, 罗静, 王玉霞, 等. 供需关联视角下特大城市医疗卫生服务网络及其空间韧性: 基于武汉市街道尺度的考察[J]. 经济地理, 2022, 42(10): 61-71. [Dong Ying, Luo Jing, Wang Yuxia, et al. Health service network and its' spatial Resilience in megacity based on the relationship between supply and demand: An investigation based on Wuhan street scale[J]. Economic Geography, 2022, 42(10): 61-71.] |