2. 湖南师范大学 地理科学学院, 长沙 410081;

3. 衡阳师范学院 地理与旅游学院, 衡阳 421002

2. College of Geographical Sciences, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;

3. College of Geography & Tourism, Hengyang Normal University, Hengyang 421002, China

景观基因理论是多学科相互融合、交叉发展的结晶,也是文化地理学理论研究的重要发展,曾被誉为“中国人文地理学者开展中国人文地理研究的典范”[1]。周尚意在总结中国大陆文化地理学进展中指出景观基因理论研究的学术突破是借鉴基因的概念挖掘和解析了传统聚落景观的内在特质与文化基因;冷疏影等在分析30年来国家自科基金推动中国人文地理学发展中指出聚落景观及其文化基因研究推动了传统文化地理学与其他学科的交叉及应用转化,为中国城新型城镇化建设中“留住乡愁”的政策提供了理论基础;陆大道认为刘沛林团队开展聚落景观及其文化遗产的数字化保护与创意利用研究,从理论创新、方法与技术手段、成果的社会应用来看,都极具科学价值;韩光辉认为景观基因理论创造性地解释了中国传统聚落景观的同一性和差异性问题,有助于指导历史文化聚落的特色保护和旅游开发;于希贤指出景观基因理论,创新了历史文化景观研究的理论和方法,深得地理、建筑、城市规划和景观设计等学术界的认同。景观基因理论发展至今逐渐成为体系基本完备的一种传统聚落研究理论,运用基因分析法与现代信息技术手段识别、提取、分析传统聚落景观基因文化特征并构建相关基因图谱,揭示其在景观区划、空间分布等方面的规律。目前,对传统聚落的文化景观基因挖掘、价值梳理及活化利用等已形成多学科研究态势,为文化地理学、聚落地理学、景观建筑学、历史地理学和形象设计艺术学等学科的发展提供了创新的概念基础和理论平台,在学科交叉融合发展的关键时期,对其进行系统的研究显得极为重要和及时。基于此,本文在理清景观基因理论的方法论框架的基础上试图探讨如下问题:①景观基因理论的缘起与发展历程;②基于发文量与文献研究,分析景观基因理论多学科扩散的态势与特征;③梳理不同学科背景下,基于景观基因理论的研究主题与趋势等等。系统总结景观基因理论框架、发展历程、多学科扩散特征,有利于厘清人们的基本认知;也有利于景观基因理论与方法的完善,促进人文地理学发展;更有利于各学科基于自身学科优势开展聚落文化景观研究。

2 文化景观基因理论的缘起 2.1 传统聚落保护和发展的现实需求任何一个传统聚落景观的形成都是所在地域自然地理环境及其所产生的地域文化共同作用的结果。截止2023年底,国家普查和公布了共六批8155个中国传统村落,是“传承乡愁”的稀缺的文化景观资源和丰富的乡土文化基因库。中国传统村落既是主动适应环境、有效利用环境的成功典范,也是体现低碳、绿色、环保的有积极意义和借鉴价值的人居模式[2],只有了解传统聚落所蕴含的地道的乡土文化的精华,才能把握传统聚落景观的根和魂。在这种相对独立的文化体系和自然环境下形成的传统聚落景观,有着不同于西方聚落景观体系的特点,急需保护和传承。研究中国传统聚落景观的原型、基因及其表达等工作离不开国家对传统文化保护的支持与重视,2017年1月,中办、国办发布《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出要“实施中国传统村落保护工程”,要求原真、活态、完整地传承传统文化景观遗产;2022年5月,中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,提出要打造“专题文化数据库”“提取具有历史传承价值的中华文化元素、符号和标识,丰富中华民族文化基因的当代表达”。党的二十大报告指出,要“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”。习近平总书记多次强调,要“保护好、传承好、利用好”历史文化遗产,要“运用先进科学技术提高保护水平”,让文化遗产“活”起来。

2.2 文化景观创新研究的需求索尔(Carl O Sauer)1925年提出将解释文化景观作为人文地理学的核心,形成景观学派,被认为是现代地理学的创始人。社会的转型要求传统村落文化景观的研究要从过去的注重物质景观的研究转向文化价值的研究,深刻理解传统文化空间化、符号化的含义,理解新旧文化景观空间融合和空间再生产背后的文化含义,因此,对传统村落文化景观的“文本解读”和对文化空间再造的符号化意义的研究,有助于从独特的乡土文化视角解读村落文化景观形成的文化动力,从而有助于新文化地理学的发展。

一直以来,聚落地理学集中于聚落选址、空间布局、形态特征和演变规律研究,中国传统聚落数量众多,历史文化信息丰富。然而不同地域的传统聚落因形成原因不同,特别是受地方文化的影响,表现出各自独特的景观差异,如中国传统聚落和建筑深受安全防御思想的影响,无论是聚落形态还是住宅建筑形态都表现出明显的“方形—围合”基因,但因南北方差异有呈现出西南地区一颗印式合院住宅、东南地区的天井式合院住宅以及北方的房房相离式合院住宅等形式。那么研究传统聚落景观的内在特质、外在表达及其传承特征,分析聚落景观要素的基本构成,建立区域聚落景观的识别系统等都需要开展创新理论和方法研究,实现文化景观核心特征的符号化识别和表达。

2.3 “基因”理论的社会学应用与启发基因(Gene)1910年美国生物学家摩尔根创立的一个生物学概念,它是指遗传信息的载体,可以通过复制把遗传信息传递给下一代,从而使后代表现出与亲代相同的性状。生物基因理论在社会科学领域早有应用。如Richard Dawkins在1976年出版了《自私的基因》,最早将基因的概念引入到社会文化领域;生物社会学先驱E.O. Wilson在1981年正式提出了文化基因协同进化理论,分析人类文化的获得性传递特征;英国地理学家康泽恩(M. R. G. Conzen)研究早期城镇的平面图开始,试图穿透到聚居区的起源,剖析景观的历程,寻找城镇起源过程中发生学上的形态基因;美国学者泰勒(Griffith Taylor)提出用发生学方法通过对比不同城镇的历史底图找出最为核心的共同因子(Gene)。基因在遗传的同时也会因环境的变化产生变异,文化在传承和传播过程中也出现类似的情况,因而基因及其图谱的概念与研究思路同样适应于聚落文化景观的研究。

3 景观基因理论的方法论框架 3.1 景观基因的内涵文化景观通常具有深层的遗传或传承机理,凭借自身秉性和位势,在景观传承或传播过程中保持其文化“基因”的遗传特征,同样也会在适应环境过程中产生变异,从而获得更好的传承与传播形式,只是不会像生物基因那样严密[3]。聚落景观基因是文化“遗传”的基本单位,它对某种聚落文化景观的形成具有决定性作用,反过来,也是识别这种文化景观的决定因子[4]。文化景观作为“空间—文化”的综合体,其基因亦可分解为“文化基因”与“空间基因”两大系统,即文化景观基因包括作为物质空间载体的“空间基因”,也包括影响空间特征形态与建构方式的内在逻辑,即“文化基因”。“文化—空间”基因可参考遗传学中“碱基配对+DNA序列组合”原理进行配对,二者相互联系缺一不可,共同组成聚落景观基因[5]。胡最等人结合景观基因的完整性,又提出景观基因组的概念,认为传统聚落是由包含重要景观特征和关键历史文化信息等诸多景观基因共同构成的整体,以及该整体的布局、结构和功能等特征,割裂其中的任意一个都不能准确地概括出这种特征[6]。即能反映某一景观意象特征的系列景观基因可称之为景观基因组。

图谱是为了通过图像更好地了解事物的一种形式,指有系统的分类编辑而可用来说明事物的图表。景观基因图谱是指通过挖掘文化景观基因,建立景观基因信息单元,并利用相关技术手段将能展现地方特色的这些信息单元可视化、图表化[7]。对于一个传统聚落来说,分析其的景观基因组所具有的结构、功能与空间规划布局特征并建立相应的基因组图谱,可从整体上把握传统聚落的景观意象。显然基因(组)图谱是用科学图解的形式来表达景观基因(组)的属性特征,即抽象并概括聚落中基因的共同特征,又准确描述其所蕴含的意向特征[6]。目前基因图谱的表现形式包括双坐标轴线图、散点图、聚落景观要素图、景观区划图、空间分析图等[8],部分基因图谱从平面图谱、立面图谱进行构建。基因组图谱一般包含遗传信息、空间序列、分布模式和地理格局等图谱类型[9]。

3.2 景观基因的理论框架长期以来,人们为处理好传统聚落保护与发展、保存与利用之间的矛盾,解决历史文化村镇遗产保护、继承与创新等问题,深入探讨其区系特点、景观要素、文化基因及其应用价值。景观基因理论吸收了乡土建筑学、聚落地理学、景观生态学、景观形态学、聚落类型学、历史地理学、生物基因学、地理信息科学等学科的研究方法[10],并形成了自身的理论体系:乡土建筑学较早开展传统聚落景观研究与解析,为聚落景观基因分析提供了切入点;聚落地理学是关于聚落选址、布局、演变及其发展规律的研究,是聚落景观基因理论研究的重要对象;借用景观生态学中生态系统原理和系统方法研究聚落景观结构和功能、聚落景观动态变化及相互作用机制,研究聚落景观的格局、结构优化、合理利用和保护;聚落形态基因的描述和测度方法源自景观形态学;聚落类型学提供了景观基因类别划分的理论依据;生物基因学为文化景观特征分析提供了技术理念与思路;历史地理学从文化地理学视角为解析传统聚落的形成、发展提供了方法论;将GIS、RS、GPS、VR等现代地理信息技术手段运用于传统聚落及其景观基因的保护、管理与应用,提高科学性与时效性。

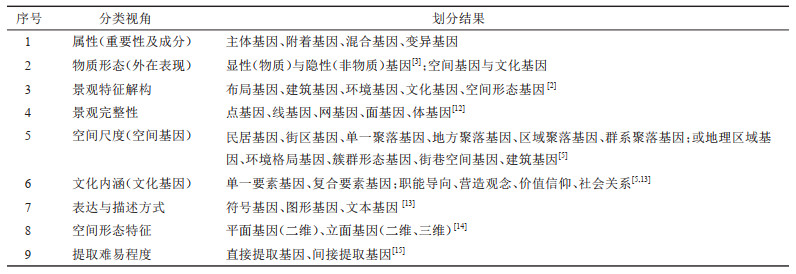

3.3 景观基因的识别及表达(1)关于“聚落景观基因分类”的研究。①分类标准,对于景观基因的分类,存在多种视角,包括从重要性与成分、物质形态、景观特征解构、景观完整性、空间尺度、文化内涵、表达与描述方式、空间形态特征、提取过程难易程度等(表 1)。其中面向景观特征解构的分类法具有更好的实用性[11];②分类模式,简单的两分模式存在缺乏适应性、可扩充性、层次性等问题,未能有效体现景观特性,而面向对象的景观基因分类模式结合多个视角建立分类标准,细化指标,可操作性强。

| 表 1 景观基因的分类标准与划分结果 Tab.1 Classification Criteria and Classification Results of Landscape Genes |

(2)关于“聚落景观基因识别与表达”的研究。①识别原则,包括内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性、总体优势性等原则[3]。②影响识别的基本要素,包括心理、生态、美学、环境、文化、时序等方面[16]。③识别要求,基因的完整性要求识别聚落中文化基因时需要综合多学科的理论和方法,综合判断;景观基因的典型性要求在于寻求聚落中具有代表性或标志性的文化因子。④识别与提取的方法,元素、图案、结构和含义提取是基本识别方法;特征解构提取法吸取四类基本方法的优点,有针对性地进行识别与归类[6]。⑤识别模式,主要有基于物质景观的二维、三维、视觉及结构特征所形成的四类识别模式[4, 6],还有基于“胞—链—形”的双螺旋结构仿生模式自动识别[17]以及构建从区域到建筑单体五重尺度与“空间基因、文化基因”双系统的识别模式[5]等,与辨认、区别某个具体景观基因的识别方法不同,识别模式针对整个聚落的景观特征分析。⑥识别流程,在技术操作流程[6]与数据管理流程探讨的基础上,彭科等提出“元素分解—数据录入—基因提取—结果检验—基因分类”[14]的识别流程。相关识别方法,模式与流程的研究均有所侧重与创新,或关注物质景观识别,或关注非物质景观识别[18]。⑦景观基因表达,景观基因在聚落空间中具有相对应的物理实体或指征对象,识别的基因可采用图形、照片、符号、文本等方式进行表达。

4 文化景观基因理论的发展历程 4.1 前期理论探索(2003年前)20世纪90年代初,刘沛林引入凯文·林奇研究城市空间特征的方法,分析传统村落意象的标志构成,以期“复原”历史文化村落的空间形象[19]。随后在分析村落选址意象、空间构成的基础上[20, 21],对村落多维空间立体图像做了初步研究,认为传统村落极富“可识别性”和“可印象性”的空间意象体现在山水意象、生态意象、宗族意象、趋吉意象等景观方面外,更体现在村落选址、布局、形态及规划等中国传统文化的思想理念中[22]。该时期对村落文化景观“意象”的研究:如“吊脚为楼、顺坡造屋”的四川临江聚落,“土楼安其居、风水助其祥”的闽、粤、赣等客家聚落,“高耸鼓楼和精美风雨桥”的湘、黔、桂边境侗族聚落等,无一不是村落文化景观“基因”雏形的体现[23]。2002年,在《南岭山区古村落的历史地理研究》一文中指出中国古村落经世代繁衍生息发展,已形成自己固有的模式和风格,但总体而论是一个不断发展创新和完善的过程,其历史文化特征具有继承性与创新性的一般特点,进一步表明了村落历史文化景观因子具有遗传与变异的特性。

前期理论探索虽无明确的文化景观基因概念,但其研究内容包含了聚落景观界定[22]、景观及其空间构建[24]、景观意象[20]、中国地域空间的初步划分[21],不同地区文化景观“意象”的差异性[22]等;同时提出了古村落形成的基本历史过程、选址与布局特点、聚落景观类型与景观特征、经济社会生活的嬗变以及人居环境思想研究等有待进一步解决的问题,为聚落文化景观基因理论的提出与完善奠定了理论与方法论基础。

4.2 理论成型完善(2003至今)2003年,刘沛林在《古村落文化景观的基因表达与景观识别》一文中首先提出“景观基因”的概念、识别方法 [3],此后刘沛林团队专注传统聚落“景观基因”理论的深化、完善与应用。

(1)理论深化:申秀英等在探索传统聚落景观区划时提出构建反映不同景观区系特征的“景观基因图谱”[25];刘沛林等根据传统聚落保护与开发中存在的问题及聚落自身可持续发展的内在需要,提出景观基因完整性理念[12],并在此基础上,结合历史地理学家达比(Darby)“景观连续断面复原”理论,在山西碛口古镇保护与旅游开发中提出了文化景观保护与利用的“景观信息链”理论,从“信息元” “信息点”“信息链”三个环节,复原和建构历史文化景观形象[26];2014年,《家园的景观与基因》一书系统总结了景观基因的表达与提取、基因图谱的建立与GIS管理、中国传统聚落景观区系划分与特征,“景观信息链”理论及其在文化旅游地保护和发展中的运用、“胞—链—形”理论及其在古城镇形态结构分析中的作用等。“景观基因”研究虽从2000年左右开始一直持续至今,但突现时间为2014—2015,这与该书的出版有较大关联,作为一个新的概念、视角,迅速引起了学者们的关注与认同[27],但不同于“村落、聚落、保护”等宏观词汇,景观基因作为传统村落研究的一种视角,在突现后逐步趋于稳定。2015年开始,学术界针对目前不能有效解释聚落景观要素与整体意象之间的关系这一问题,结合生物基因组图谱和景观基因理论开展了景观基因组图谱的探索[15],并在陕西、武陵山区等地进行景观基因组图谱的构建与特征分析[28, 29],《家园的记忆与表达》一书更是系统总结了传统聚落景观图谱研究的相关工作。2020年胡最等提出聚落文化景观基因的符号学机制[30],丰富了景观基因图谱表达理论,也为构建文化景观基因符号库提供了理论支持。此后,学者们从聚落景观基因胞的生物学特征、景观基因修复理论及数字化表达等方面[31-33]继续完善“景观基因”理论。

(2)管理手段:GIS技术应用于传统聚落及其景观基因的管理,可实现资料的多源获取与管理、数据处理、信息检索、历史环境模拟与景观再现、空间分析与决策支持、数据挖掘等全数字化管理,有利于传统聚落的保护、遗产的展示及文化的传承。目前,学者们探讨了如何利用信息技术平台保证景观基因准确识别与提取以及实现基因的可视化表达,并在此基础上探索开发景观基因信息管理系统。邓运员以GIS技术为基础,设计了中国南方传统聚落景观基因保护管理系统的原型[34]。胡最等在此基础上探索基于GIS的南方传统聚落景观基因信息图谱,并设计了初步技术方案,而后通过景观基因信息图谱单元建模实验、基因信息图谱数据库设计、景观基因信息单元表达机制构建[8, 35],进一步完善了传统聚落景观基因信息图谱的理论和技术问题。曹帅强等通过研究大湘西地区传统聚落景观基因符号的图谱特征,在实践方面解决了依托GIS技术平台将景观基因可视化的方法。GIS应用于传统聚落景观及其基因的管理和保护是一个较新的领域,以数字化、形象化、可视化、动态化等手段管理、处理、展示被保护的文化遗产,亟待深入探索。

(3)方法集成:聚落景观基因理论具有较强的交叉性和边缘性,其研究方法具有集成性[10]。主要包括聚落地理学形态分析法,文化地理学的功能文化区与形式文化区的比较法,历史地理学的文化叠加与“横断面”复原方法等地理学一般方法;借助社会学“集体访谈”和“深度访谈”进行聚落景观特征和景观基因的调查和识别;借助城市地理学和建筑学的“类型学”和“形态学”方法,开展传统聚落形态的提取和原型的判别,进行景观基因分类;借助历史学“文献分析”和美术学“图形比较”,加强对各地聚落文化景观特征和基因的判识[36];借助考古学“地区类型法”和文化人类学“谱系排列法”进行聚落景观识别和景观基因图谱的排列;借助生物学“基因分析”寻找各个聚落景观区系的主体基因和附属基因,建构区系聚落景观的基因图谱;借助人类学“田野调查”,寻找“特征文化区”样本,确认主导因子和特征文化因子[25];借助建筑学“空间句法”提取聚落空间组合模式及空间基因要素;借助地图学“图示表达”实现聚落景观基因符号化表达[37];借助计算机科学“深度学习”“神经网络”等方法自动分类识别聚落景观基因[38, 39]等等。在理论深入发展的同时,形成诸如“景观信息链”分析法、“胞—链—形”基因分析法及景观基因(组)图谱表达等方法,创新了聚落景观研究方法。

4.3 理论应用扩散(约2010至今)与景观基因理论持续完善的同时,该理论在学术界广泛应用与扩散,其扩散面涉及不同学科、研究方法、研究内容、研究地域等方面。①从国家主要科研项目申报来看,国家自然科学基金中依托建筑学、城乡规划学等学科,从建筑、空间等视角下识别基因、构建基因图谱;国家社会科学基金与教育部人文社科基金多集中在民族学(不同民族聚落景观基因及其图谱研究)、艺术学(非物质文化遗产基因及其谱系研究)、管理学(文旅融合与文化景观基因传承研究)。②从主要研究团队来看,华南理工大学肖大威团队立足于广府地区传统村落客家民居形制、空间形态模式、文化景观地域分异等研究[40];福建农业大学李霄鹤、黄华达、陈祖建等关注闽江流域传统乡村聚落景观基因特征与区系划分、民居装饰艺术基因[41];西安建筑科技大学杨豪中团队关注关中地区聚落空间形态基因及其保护与设计[42];西北大学向远林、翟洲燕等研究陕西传统乡村聚落景观基因图谱构建、基因变异及其修复,特别关注窑洞聚落[9, 43];受景观基因理论启发,东南大学段进团队与贵州大学黄宗胜团队基于聚落空间发展,着重考虑聚落空间景观这一意象,提出了空间基因概念[44],研究城市型聚落空间特征基因,推动城市设计方法转向;重庆大学肖竞从“空间基因、文化基因”双系统解译山地型传统聚落景观基因特征[5];等等,不一而足。③从研究内容来看,其最普遍的扩散表现为对不同地区、不同空间尺度、不同物质形态传统聚落景观基因的识别、提取与表达[45, 46];建筑科学与工程背景下的景观设计、研学设计、聚落更新改造设计等[47, 48];文化学背景下的地方认同构建[49];旅游学背景下居民(游客)对聚落景观基因的感知特征、聚落景观特征与旅游开发模式等研究[50]。近年来,开始关注聚落景观基因的变异[43],景观基因传承与文旅融合,景观基因的流失、破碎与修复[43, 51]等内容。

5 文化景观基因理论多学科扩散特征及主题 5.1 多学科扩散的基本特征景观基因理论作为我国研究聚落景观空间形态与文化特征的方法论,多为中国学者借鉴运用,国外景观基因理论的论文也大多为中国学者或与国外学者合作的研究成果,因此以CNKI中文发文量分析其多学科扩散特征。于2023年12月30日对全文含有“景观基因”或“文化景观基因”等词进行检索,得到3893条成果,其中学术期刊1607条,学位论文2076条,其他210条。2014年后,发文量快速增长,2023年突破700篇。①从学科扩散来看,增长最快的学科领域是建筑科学与工程,2023年突破500篇,其次为旅游、文化、农业经济、考古、地理、社会学及统计学等发文量超过100的学科。进一步分析各学科发文趋势:主要扩散学科均在2014年出现第一个发文峰值,建筑科学与工程、旅游、文化、农业经济等在2016年后成为发文量相对快速增长的领域,考古、地理等领域保持平稳的发文趋势。②从学位论文专业扩散来看,城市规划与设计(含风景园林)专业扩散最为明显,其次是建筑学、(人文)地理学、设计艺术学、建筑设计及其理论、旅游管理等专业;排名前三的专业发文量呈持续增长态势,2021年设计艺术学专业反超人文地理学专业。③从基金项目扩散来看,分析近年来主要基金项目发现,国家自然科学基金主要扩散学科为工程与材料科学部、管理科学部、生命科学部;国家社会科学基金项目,扩散学科为社会学、民族学、管理学等领域;教育部人文社科项目主要扩散学科为艺术学、体育科学、民族学与文化学以及交叉学科等领域。

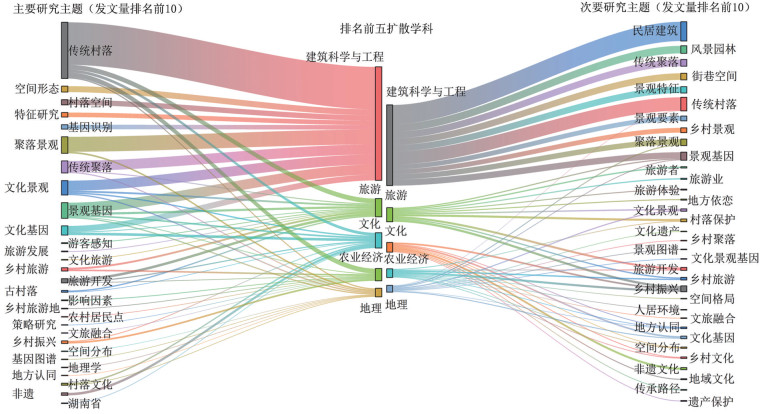

5.2 主要扩散学科研究主题与趋势从各学科运用“景观基因”理论开展聚落景观研究的现状来看,理论的应用与扩散形成了三个主要分支:建筑科学与工程学科背景的聚落空间基因研究,旅游、文化、农业经济、社会学等学科背景的聚落文化基因研究以及地理、地理信息等学科背景的聚落空间、文化等景观基因综合研究。从各扩散学科研究主题来看(图 1),传统村落(传统聚落)、景观基因、文化景观(聚落景观)、文化基因是各学科主要研究主题,是各学科交叉研究的热点问题。就学科自身特性来看,建筑科学侧重民居建筑、景观、空间、形态等主题研究;旅游学科侧重乡村旅游开发与发展、文旅融合、游客感知、地方依恋等主题研究;文化学科侧重地域文化、非遗、地方认同等主题研究;农业经济学科侧重乡村振兴、人居环境、乡村旅游等主题研究;地理学科侧重空间分布、景观图谱、影响因素等主题研究。

|

图 1 各扩散学科主、次要研究主题 Fig.1 Primary and Secondary Research Themes in Each Diffusion Discipline |

中国传统村落是中华优秀传统文化的承载地。中华大地上几乎每一个村落的起源、形成和发展都是有故事的,有思想的,甚至是可以让人津津乐道的。景观基因的探索起初是受“意象”概念的影响,注重传统村落景观意象的“可识别性”和“可印象性”特征的挖掘;之后联想到生物学“基因”,发现传统村落景观的地方性特征的形成明显地受到地方文化基因的影响,带有遗传和变异的显著特性,便开始尝试建立景观基因解释体系和方法体系,结果,适应性很强。传统聚落景观的可视化主体是建筑景观,区分不同地方建筑景观的关键是特征和标志,如何寻找特征和标志,景观基因理论成为有效的理论和方法,因此,受到建筑科学与工程学科的广为接受;传统村落旅游越来兴盛,景观基因理论有助于挖掘其地方特征和文化特征,确保其旅游特色的鲜明,所以,受到旅游、文化学科的接受;近年来国家提倡新农村建设和乡村振兴,景观基因理论有助于传统乡村发展和乡村产业振兴,因而受到农业经济学科的接受;国内地理学理论多注重人地系统综合研究,文化地理学者关注国外新文化地理学理论的引进和吸收,本土的景观基因理论本身虽然存在着许多不足,但对其他学科来说似乎还比较适用,能解决一些实际的理论与方法论问题,所以得到较为广泛的扩散。

虽然景观基因理论得到广泛应用,但是在实际研究过程中也存在一些问题,如:将景观特征等同于景观基因,内涵概念不明确;混搭景观基因分类视角,造成重复识别;仅采用基因分析方法,并未真正识别并提取基因;把一个传统文化景观中的任意文化因子都当成是文化景观基因将乡村景观因子的识别等同于景观基因的识别,基于识别的景观基因(因子)进行乡村旅游线路设计,难以真正挖掘地方特征与文化;识别非物质文化遗产景观基因停于表面,仅罗列各类风俗习惯、传统工艺技巧等非物质文化,并未进行基因确认。企图采用单一基因提取法,识别“建筑文化、宗族文化、风俗信仰文化”等各类景观基因。

| [1] |

胡最, 刘春腊, 邓运员, 等. 传统聚落景观基因及其研究进展[J]. 地理科学进展, 2012, 31(12): 1620-1627. [Hu Zui, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Research progress on traditional settlements landscape's gene[J]. Progress in Geography, 2012, 31(12): 1620-1627.] |

| [2] |

Peilin L, Can Z, Ruirui L. Environmental adaptation of traditional Chinese settlement patterns and its landscape gene mapping[J/OL]. Habitat International, 2023, 135. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102808.

|

| [3] |

刘沛林. 古村落文化景观的基因表达与景观识别[J]. 衡阳师范学院学报(社会科学), 2003(4): 1-8. [Liu Peilin. The gene expression and the sight identification of the ancient villages' cultural landscape[J]. Journal of Hengyang Normal University(Social Science), 2003(4): 1-8.] |

| [4] |

刘沛林. 家园的景观与基因[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 101-103. [Liu Peilin. Traditional Settlement Cultural Landscape Gene: A Precise Interpretation for Traditional Settlement Landscape Gene's Maps[M]. Beijing: The Commercial Press, 2014: 101-103.]

|

| [5] |

肖竞, 张晴晴, 肖天意, 等. 传统聚落景观基因的"多尺度"识别与"双系统"解译: 以川西羌族聚落研究为例[J]. 小城镇建设, 2021, 39(2): 57-65, 84. [Xiao Jing, Zhang Qingqing, Xiao Tianyi, et al. Multi-scale identification and dual system interpretation of landscape genes in traditional settlement: A case study of traditional Qiang minority settlement in western Sichuan[J]. Development of Small Cites &Towns, 2021, 39(2): 57-65, 84.] |

| [6] |

胡最, 刘沛林. 中国传统聚落景观基因组图谱特征[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1592-1605. [Hu Zui, Liu Peilin. The conceptual model and characterization of landscape genome maps of traditional settlements in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1592-1605.] |

| [7] |

Murphy M, Dyer R, Cushman S A. Graph Theory and Network Models in Landscape Genetics[M]. Manhattan: John Wiley & Sons, Ltd, 2015: 165-180.

|

| [8] |

胡最, 刘沛林, 陈影. 传统聚落景观基因信息图谱单元研究[J]. 地理与地理信息科学, 2009, 25(5): 79-83. [Hu Zui, Liu Peilin, Chen Ying. A research on graphic methodology unit model of traditional settlement landscape[J]. Geography and Geo-Information Science, 2009, 25(5): 79-83.] |

| [9] |

翟洲燕, 常芳, 李同昇, 等. 陕西省传统村落文化遗产景观基因组图谱研究[J]. 地理与地理信息科学, 2018, 34(3): 87-94, 113. [Zhai Zh-ouyan, Chang Fang, Li Tongsheng, et al. Research on the cultural heritage landscape genome maps of traditional villages in Shaanxi province[J]. Geography and Geo-Information Science, 2018, 34(3): 87-94, 113.] |

| [10] |

刘沛林. 中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究[D]. 北京: 北京大学, 2011: 1-240. [Liu Peilin. On Construction and Utilization of Chinese Traditional Settlement Landscape's Genetic Map [D]. Beijing: Beijing Univesity, 2011: 1-240.]

|

| [11] |

胡最, 刘沛林, 邓运员, 等. 传统聚落景观基因的识别与提取方法研究[J]. 地理科学, 2015, 35(12): 1518-1524. [Hu Zui, Liu Peilin, Deng Yunyuan, et al. A novel method for identifying and separating landscape genes from traditional settlements[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(12): 1518-1524.] |

| [12] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 基于景观基因完整性理念的传统聚落保护与开发[J]. 经济地理, 2009, 29(10): 1731-1736. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Study on ancient village's protection and development which based on the concept of landscape-gene's integrity[J]. Economic Geography, 2009, 29(10): 1731-1736.] |

| [13] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 客家传统聚落景观基因识别及其地学视角的解析[J]. 人文地理, 2009, 24(6): 40-43. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Study on the identification of Hakka traditional village's landscape genes and analysis in the prespective of geography[J]. Human Geography, 2009, 24(6): 40-43. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2009.06.004] |

| [14] |

彭科, 罗凯. 传统村落景观基因识别流程研究: 以通道皇都侗文化村为例[J]. 衡阳师范学院学报, 2020, 41(6): 19-25. [Peng Ke, Luo Kai. Identifying flow of landscape genes in traditional village: A case study of Huangdu Dong cultural village in Tongdao[J]. Journal of Hengyang Normal University, 2020, 41(6): 19-25.] |

| [15] |

胡最, 郑文武, 刘沛林, 等. 湖南省传统聚落景观基因组图谱的空间形态与结构特征[J]. 地理学报, 2018, 73(2): 317-332. [Hu Zui, Zheng Wenwu, Liu Peilin, et al. The forms and structures of traditional landscape genome maps: A case study of Hunan province[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(2): 317-332.] |

| [16] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1496-1506. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Landscape division of traditional settlement and effect elements of landscape gene in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1496-1506.] |

| [17] |

杨晓俊, 方传珊, 王益益. 传统村落景观基因信息链与自动识别模型构建: 以陕西省为例[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1378-1388. [Yang Xiaojun, Fang Chuanshan, Wang Yiyi. Construction of traditional village landscape gene information chain and automatic recognition model: A case study of Shaanxi province[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1378-1388.] |

| [18] |

曹帅强, 贺建丹, 邓运员. 基于GIS的非物质文化遗产景观基因识别与表达: 以湖南省为例[J]. 云南地理环境研究, 2016, 28(4): 2, 8-14. [Cao Shuaiqiang, He Jiandan, Deng Yunyuan. Information tupu of intangible cultural heritage landscape gene GIS Hunan province[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2016, 28(4): 2, 8-14.] |

| [19] |

刘沛林. 中国传统村落意象的构成标志[J]. 衡阳师专学报(社会科学), 1994(5): 62-67. [Liu Peilin. The constituent symbols of traditional Chinese village imagery[J]. Journal of Hengyang Teachers College(Social Science), 1994(5): 62-67.] |

| [20] |

刘沛林. 传统村落选址的意象研究[J]. 中国历史地理论丛, 1995(1): 119-128. [Liu Peilin. A study on the imagery of traditional village site selection[J]. Chinese Historical Geography Essay Series, 1995(1): 119-128.] |

| [21] |

刘沛林. 中国历史文化村落的空间构成及其地域文化特点[J]. 衡阳师专学报(社会科学), 1996(2): 83-87. [Liu Peilin. The spatial composition and regional cultural characteristics of Chinese historical and cultural villages[J]. Journal of Hengyang Teachers College(Social Science), 1996(2): 83-87.] |

| [22] |

刘沛林, 董双双. 中国古村落景观的空间意象研究[J]. 地理研究, 1998, 17(1): 32-39. [Liu Peilin, Dong Shuangshuang. Study of landscapeimage of Chinese ancient village[J]. Geography Research, 1998, 17(1): 32-39.] |

| [23] |

刘沛林. 古村落——独特的人居文化空间[J]. 人文地理, 1998, 13(1): 38-41. [Liu Peilin. Ancient Village: The unique space of human settlement culture[J]. Human Geography, 1998, 13(1): 38-41.] |

| [24] |

刘沛林. 中国古村落的景观建构[J]. 寻根, 1997(4): 25-28. [Liu Peilin. Landscape construction of ancient Chinese villages[J]. Root Exploration, 1997(4): 25-28.] |

| [25] |

申秀英, 刘沛林, 邓运员. 景观"基因图谱"视角的聚落文化景观区系研究[J]. 人文地理, 2006, 21(4): 109-112. [Shen Xiuying, Liu Peilin, Deng Yunyuan. Seeking the landscape's genes atlas: One kind of new angle of view about settlement's cultural landscape districts research[J]. Human Geography, 2006, 21(4): 109-112. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2006.04.024] |

| [26] |

刘沛 林". 景观信息链"理论及其在文化旅游地规划中的运用[J]. 经济地理, 2008, 28(6): 1035-1039. [Liu Peilin. "Landscape information chain" theory and its utilization in planning of cultural tour destinations[J]. Economic Geography, 2008, 28(6): 1035-1039.] |

| [27] |

蒋思珩, 樊亚明, 郑文俊. 国内景观基因理论及其应用研究进展[J]. 西部人居环境学刊, 2021, 36(1): 84-91. [Jiang Siheng, Fan Yaming, Zheng Wenjun. Research progress on landscape's gene theory and its utilization in China[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2021, 36(1): 84-91.] |

| [28] |

向远林, 曹明明, 翟洲燕, 等. 陕西窑洞传统乡村聚落景观基因组图谱构建及特征分析[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 82-90. [Xiang Yuanlin, Cao Mingming, Zhai Zhouyan, et al. The landscape genome maps construction and characteristics analysis of Shaanxi traditional rural cave dwelling settlements[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 82-90. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.06.010] |

| [29] |

王兆峰, 李琴, 吴卫. 武陵山区传统村落文化遗产景观基因组图谱构建及特征分析[J]. 经济地理, 2021, 41(11): 225-231. [Wang Zhaofeng, Li Qin, Wu Wei. Genome map construction of the cultural heritage landscape and its characteristics in traditional villages of Wuling mountain area[J]. Economic Geography, 2021, 41(11): 225-231.] |

| [30] |

胡最, 邓运员, 刘沛林, 等. 传统聚落文化景观基因的符号机制[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 789-803. [Hu Zui, Deng Yunyuan, Liu Peilin, et al. The semiotic mechanism of cultural landscape genes of traditional settlements[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 789-803.] |

| [31] |

印朗川, 李伯华, 刘沛林, 等. 传统聚落景观基因胞的生物特征研究[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 182-189. [Yin Langchuan, Li Bohua, Liu Peilin, et al. Biological characteristics of landscape gene cells in traditional settlements[J]. Economic Geography, 2022, 42(3): 182-189.] |

| [32] |

詹琳, 黄佳, 王春, 等. 基于景观基因理论的红色旅游资源三维数字化呈现: 以清水塘毛泽东杨开慧故居为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(7): 54-64. [Zhan Lin, Huang Jia, Wang Chun, et al. Three-dimensional digital presentation of red tourism resources based on landscape gene theory: Taking the former residence of Mao Zedong and Yang Kaihui in Qingshuitang as an example[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(7): 54-64.] |

| [33] |

刘沛林, 李雪静, 杨立国, 等. 文旅融合视角下传统村落景观数字化监测预警模式[J]. 经济地理, 2022, 42(9): 193-200, 210. [Liu Peilin, Li Xuejing, Yang Liguo, et al. Digital monitoring and warning model of traditional village landscape from the perspective of culture and tourism integration[J]. Economic Geography, 2022, 42(9): 193-200, 210.] |

| [34] |

邓运员, 代侦勇, 刘沛林. 基于GIS的中国南方传统聚落景观保护管理信息系统初步研究[J]. 测绘科学, 2006, 31(4): 74-77. [Deng Yunyuan, Dai Zhenyong, Liu Peilin. A pilot study of the GIS-based management information system for the preservation of the traditional settlements landscape in the south of China[J]. Science of Surveying and Mapping, 2006, 31(4): 74-77.] |

| [35] |

胡最, 刘沛林. GeoDesign与传统聚落景观基因理论框架的整合探索[J]. 经济地理, 2021, 41(8): 223-231. [Hu Zui, Liu Peilin. Exploration on the combination of GeoDesign and the theory of cultural landscape genes of traditional settlements[J]. Economic Geography, 2021, 41(8): 223-231.] |

| [36] |

Hui C. Analysis of landscape gene identification and its characteristics of traditional villages: A case study of Zhuge Bagua village[J]. Journal of Landscape Research, 2020, 12(3): 101-107. |

| [37] |

H u, Z, Strobl J, Min Q, et al. Visualizing the cultural landscape gene of traditional settlements in China: A semiotic perspective[J]. Heritage Science, 2021, 9(1): 1-19. |

| [38] |

Xu L, Liu K, Sang K, et al. Assessment of the exterior quality of traditional residences: A genetic algorithm-back propagation approach [J/OL]. Buildings, 2022, 12(5): 559. http://doi.org/10.3390/buildings12050559.

|

| [39] |

Han Q, Yin C, Deng Y, et al. Towards classification of architectural styles of Chinese traditional settlements using deep learning: A dataset, a new framework, and its interpretability[J/OL]. Remote Sens. 2022, 14(20): 5250. http://doi.org/10.3390/rs14205250.

|

| [40] |

覃巧华, 肖大威, 骆明楠, 等. 基于卷积神经网络的传统村落图景分类研究[J]. 城市规划, 2020, 44(7): 52-58. [Qin Qiaohua, Xiao Dawei, Luo Mingnan, et al. A study on the classification of traditional village images based on convolutional neural network[J]. City Planning Review, 2020, 44(7): 52-58.] |

| [41] |

林润泽, 杨帆, 张丹, 等. 闽江流域传统村落景观特征提取与区系划分[J]. 南方建筑, 2022(4): 54-60. [Lin Runze, Yang Fan, Zhang Dan, et al. Landscape feature extraction and floristic division of traditional villages in the Minjiang River basin[J]. South Architecture, 2022(4): 54-60.] |

| [42] |

李慧敏, 杨豪中. 基于(HUL)视域的西安城市历史文化景观整体性保护策略研究[J]. 华中建筑, 2018, 36(7): 12-14. [Li Huimin, Yang Haozhong. The holistic protection strategy of urban historical and cultural landscape of Xi'an premised on (HUL) horizon[J]. Huazhong Architecture, 2018, 36(7): 12-14.] |

| [43] |

向远林, 曹明明, 秦进, 等. 基于精准修复的陕西传统乡村聚落景观基因变异性研究[J]. 地理科学进展, 2020, 39(9): 1544-1556. [Xiang Yuanlin, Cao Mingming, Qin Jin, et al. Study of traditional rural settlements landscape genetic variability in Shaanxi province based on accurate-restoration[J]. Progress in Geography, 2020, 39(9): 1544-1556.] |

| [44] |

黄宗胜, 王志泰, 龚鑘, 等. 空间基因相关研究进展[J]. 华中建筑, 2020, 38(11): 13-16. [Huang Zongsheng, Wang Zhitai, Gong Lei, et al. Related research progress of space gene[J]. Huazhong Architecture, 2020, 38(11): 13-16.] |

| [45] |

Huiwen X, Qin Y, Minging X, et al. Study on the "Space Gene" diversity of traditional Dong villages in the southwest hunan province of China[J/OL]. Sustainability, 2022, 14(21): 14306. http://doi.org/10.3390/su142114306.

|

| [46] |

Fang W, Yelin F. Spatial distribution and formation mechanism of Chinese folk song cultural landscape genes[J]. Journal of Landscape Research, 2016, 8(4): 93-97. |

| [47] |

Chunlin Z, Yao L. Rural planning based on landscape information chain theory: A case study of Jiabi village in Maoba county, Lichuan city[J]. Journal of Landscape Research, 2018, 10(1): 21-24. |

| [48] |

柯月嫦, 张震方, 杨梅, 等. 景观基因链理论下的研学旅行线路设计研究: 以大理喜洲古镇为例[J]. 地理教学, 2020(22): 53-57. [Ke Yuechang, Zhang Zhenfang, Yang Mei, et al. Research on the design of study tour routes under the landscape gene chain theory: Taking Xizhou ancient town in Dali as an example[J]. Geography Teaching, 2020(22): 53-57.] |

| [49] |

杨立国, 刘沛林, 林琳. 传统村落景观基因在地方认同建构中的作用效应: 以侗族村寨为例[J]. 地理科学, 2015, 35(5): 593-598. [Yang Liguo, Liu Peilin, Lin Lin. The effect of traditional village landscape genes in construction place identity: Taking the Dong minority village as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(5): 593-598.] |

| [50] |

Chaojun L, Shanshan L. Application of landscape gene information chain in tourism development of traditional human settlements: A case study of Daqitou village in Sanshui district, Foshan city[J]. Journal of Landscape Research, 2017, 9(2): 42-46. |

| [51] |

Zeng C, Liu P, Huang L, et al. Features of architectural landscape fragmentation in traditional villages in western Hunan, China[J/OL]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 18633. http://doi.org/10.1038/s41598-023-45099-y.

|