自改革开放以来,我国人文地理学在理论与方法、技术与实践方面取得了重大发展。人类活动与地理环境的关系是人文地理学研究的主旨(研究的对象),也是人文地理学分支学科分类的主要基础[1]。经济地理、城市地理、旅游地理取得迅猛发展,文化地理和行为地理进入了重要的研究转向与繁荣发展阶段,政治地理学顺应地缘政治战略需要开始由低迷走向回暖,社会地理学伴随和谐社会建设蓬勃发展[2]。中国人文地理学全面复兴、不断壮大,人文与经济地理学并重的学科格局基本成形,人地关系地域系统理论成为学科发展的理论基石[3]。回望改革开放初期,吴传钧和李旭旦率先提出“复兴和发展人文地理学”,在人文地理学家的倡导和组织下,系统创办了《人文地理》《经济地理》《地域研究与开发》等国内高水平学术刊物,促进了人文与经济地理学研究与学术交流[4]。

《人文地理》创刊于1986年,由陕西省教育厅主管、中国地理学会与西安外国语大学联合主办,是中国地理学界品牌期刊,也是享有国际影响力的学术期刊,历任主编由鲍觉民、郭来喜、陆大道等著名人文地理学家担任。一直以来始终坚持“干中学、学中干”的办刊精神,秉承“坚持开放办刊、追踪理论前沿与学术动态、关注热点问题”办刊宗旨,发掘和刊发人文地理学领域前沿学术成果。

2 破茧举旗在国家国民经济和社会发展第六个五年计划号召加强研究人文地理学的时代发展背景下,1980年1月,在广州召开的中国地理学会第四届代表大会上,南京师范大学李旭旦教授在《人地关系与人文地理学》的学术报告中,旗帜鲜明地提出了“复兴中国人文地理学”的倡议,自此拉开人文地理学复兴的序幕。1983年7月,中国地理学会人文地理专业委员会正式成立,于1984年3月在南京召开第一次工作会议。人文地理学复兴有了正式的学术组织引领,但尚缺少举旗基地和固定的学术成果发表阵地。而且作为一门学科,对于国外的新学术思想及其发展动态的了解,还十分不够。因此,借西安外国语学院学科发展机遇萌生成立人文地理研究所以及创办期刊的想法。1984年5月31日中国地理学会发文〔(84)地理学会发字028号〕,“为推动我国人文地理学发展,繁荣科学教育事业”,同意由中国地理学会人文地理专业委员会和西安外国语学院(2006年更名为“西安外国语大学”)联合创办《国外人文地理》期刊,编辑部拟设在西安外国语学院,并由其负责筹措经费及日常编辑出版工作。1985年,时任西安外国语学院院长孙天义教授和副院长常正文教授以敏锐的洞察力率先跨学科支持组建人文地理研究所,当时在人文地理专业委员会副主任郭来喜先生、美籍华人著名地理学家王益寿教授、陕西省地理学会负责人张远广教授等人的帮助下,西安外国语学院人文地理研究所正式成立,这是我国唯一挂名研究人文地理学的学术机构,吴传钧院士任名誉所长,王兴中任所长,承担人文地理学术研究与期刊出版工作。

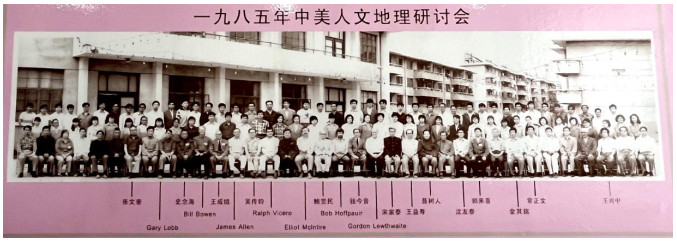

1985年5月30日至6月14日在西安外国语学院举办的第一次“中美人文地理学研讨会”(图 1),成为揭开中外人文地理学者广泛交流新纪元的最具代表性的一次会议,并为之后第二次(1997年)和第三次(2001年)“中美人文地理学研讨会”的顺利召开确立了良好的基础。此次会上国际地理联合会副主席、中国地理学会理事长吴传钧教授致词:“西安外国语学院创办了国内第一个人文地理研究所,真可谓异军突起,意气风发,……编辑出版《国外人文地理》期刊,……说明我国人文地理学已进入一个新的发展阶段。”期间《国外人文地理》召开了第一次编委会,决定由著名人文地理学家、南开大学鲍觉民教授担任主编,聘请人文地理学家胡焕庸教授、王成组教授、李旭旦教授、吴传钧研究员、华人地理学家王益寿教授、马润潮教授、徐美玲教授为顾问。经积极筹备,《国外人文地理》期刊于1986年正式出版,面向国内外公开发行,首期郭来喜研究员(曾任中国科学院地理研究所副所长)执笔起草了创刊词,以首任主编南开大学鲍觉民名义发表,明确期刊主旨是系统介绍反映国外人文地理学动态变化与发展趋势的基本理论、学术思想、新方法、重要成果、重大学术活动等。《国外人文地理》的诞生得益于孙天义等历届外院领导的鼎立支持以及地理学会负责同志的充分信任,有力地催生了中国人文地理学的勃兴。李旭旦、吴传钧、郭来喜、孙天义、常正文、鲍觉民与美籍华人王益寿、马润潮等教授在传播、复兴、发展人文地理学走在中国最前列,功勋显著[5]。

|

图 1 第一次中美人文地理研讨会 Fig.1 The First U.S.-China Symposium on Human Geography |

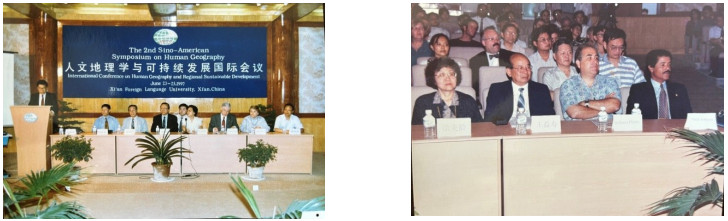

《国外人文地理》创刊时定为季刊,但复兴期的中国人文地理学面临着人才断层的困境,稿源有限,1986—1988年实际每年出版2期。随着人文地理学的发展以及人才队伍的壮大,稿源增加,且稿件中译文减少,原创性学术成果逐渐增多,《国外人文地理》于1989年正式更名为《人文地理》,每年出版4期。1991年1月西安外国语学院和莫斯科大学两校学术交流签字仪式上时任常务副主编王兴中所长向苏方赠送《人文地理》杂志。期刊主编从1995年第1期开始由中国科学院地理科学与资源研究所郭来喜研究员担任。1997年6月23日—25日在西安外国语学院举办“人文地理学与可持续发展国际会议”(图 2),陕西省副省长范肖梅、陕西省政协委员、西安外国语学院院长孙天义教授和中国地理学会理事长吴传钧院士在开幕式上致辞,国际地理联合会副主席、美国地理学会执行主席Ronald F.Alber教授在大会上演讲主旨报告。会议期间陕西省省长程安东在省政府大楼接见了与会的国内外著名学者并进行了座谈。会议论文在《人文地理》 1996年增刊上全文发表。20世纪90年代至21世纪初期,人文地理研究所所长王兴中教授连续十余年在太原、南京、烟台、徐州、泉州、西宁等地领头召集全国高校人文地理教学研究会暨人文地理专业委员会学术年会。2001年9月17日—19日国际地理联合会文化地理研究组主持、中国地理学会协办、西安外国语学院人文地理研究所承办的“2001年IGU文化地理学术会议——古都和历史文化城市保护”(图 3),来自法国、荷兰、以色列、日本与韩国9个国家的近20位国外学者与部分国内学者参加了会议,对城市现代化、历史城市景观与遗产保护等问题进行了广泛而深入的探讨。会议期间,《人文地理》成立了由15位专家组成的国际地理联合会文化地理研究组编委。以守念“敢干”为第一精神,在西安外国语学院和中国地理学会、人文地理专业委员会联合组织的一系列重要活动下,《人文地理》期刊不断走向蓬勃发展,人文地理研究所也逐渐成为中国人文地理学发展的中心之一。

|

图 2 第二次中美人文地理研讨会(人文地理学与可持续发展国际会议) Fig.2 The Second U.S.-China Symposium on Human Geography (International Conference on Human Geography and Sustainable Development) |

|

图 3 国际地理学会地理研究小组“文化方法”国际研讨会 Fig.3 International Workshop on "Cultural Approaches" Organized by the Geography Research Group of The International Geographical Union |

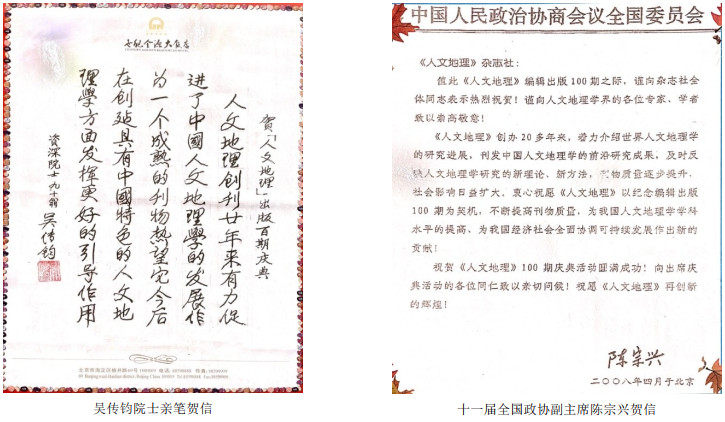

2008年4月25日—27日,在李九全常务副主编的牵头组织下,西安外国语大学旅游学院·人文地理研究所隆重举办了《人文地理》 100期庆典暨期刊发展研讨会(图 4),来自中国科学院、清华大学、北京大学、华东师范大学、南京师范大学、河南大学、宁夏大学、西北大学、徐州师范大学、广州大学、中山大学、福建师范大学、兰州大学以及《地理研究》、《地理科学》、《经济地理》等众多学界知名学者和期刊同仁参加了会议并在会上发言,对人文地理百期庆典表示祝贺,对期刊发展提出了中肯的建议。会后商务出版社出版《人文地理》100期优秀论文集。

|

图 4 人文地理100期贺信 Fig.4 Congratulatory Letters for the 100th Issue of Human Geography |

2010年4月22日—26日西安外国语大学旅游学院·人文地理研究所举办2010年全国地理期刊编辑出版年会(图 5),20多家地理期刊编辑部和出版单位的代表参加了会议,会上中国地理学会编辑出版工作委员会主任李平博士、陕西省高校学报协会理事长姚远教授和华南师范大学副校长朱竑教授先后讲话,高度评价《人文地理》杂志在培养中国人文地理学者和推动中国人文地理学发展方面做出的卓越贡献。

|

图 5 2010年全国地理期刊编辑出版年会 Fig.5 2010 Annual Meeting of National Geographic Periodical Editors and Publishers |

2018—2021年、2023—2024年在昆明、佛山、南昌、西安、东莞、郑州召开的中国地理编辑出版年会上,《人文地理》分别举办了“社会文化地理的国际视野与地方探索”、“乡村旅游与乡村振兴战略的衔接”、“国土空间规划与旅游目的地建设”、“区域国别研究与中国式现代化”、“国土空间开发保护与规划创新”、“智慧城市与社会空间融合”、“城市群(都市圈)高质量与跨区域治理”、“中国式绅士化与社会空间重构”、“数字时代的城市与乡村消费地理”、“中国行为地理学”等分会场,吸引了专家学者和行业人士的广泛参与。组织的报告选题经过遴选和审稿后陆续见刊。2023年6月30日—7月2日,和旅游学院(人文地理研究所)联合承办“‘一带一路’沿线国家旅游合作与人文交流研讨会”,深化旅游学科发展和高水平人才培养,为推进共建“一带一路”倡议凝聚智慧。

2014—2024年期间,《人文地理》协办“低碳城市——交通与土地利用”国际研讨会,“新时代乡村振兴与土地科技创新论坛”、“干旱半干旱地区旅游可持续发展学术研讨会”等多个会议,支持“流域国土空间规划与生态旅游发展”、“数智文旅与地理教育”、“新质生产力与中国工业旅游高质量发展”等学术研讨会的顺利召开,不断推动学科的建设与创新发展,增强特定领域的学术交流与研究合作。

5 赢取荣誉创刊初期为邮寄纸质投稿,2009年接收电子邮箱投稿。2011年6月,《人文地理》官网采稿平台(http://rwdl.xisu.edu.cn/)投入使用,接收网络投稿,稿件处理实现电子化办公。应作者来稿量及刊文需求,2000年变更为双月刊之后,页码也由96页、128页(2005年)、160页(2010年)不断扩充至192页(2021年),期刊目前在美国、英国、法国、日本等国家的高校及科研机构均有订阅。在编委会、编辑部及广大作者的共同努力下,《人文地理》自1996年起连续入选北京大学《中国中文期刊核心要目总览》、1998年起首批连续入选南京大学“中国社会科学引文索引来源(CSSCI)期刊”、2013年起连续入选中国社会科学院“中国人文社会科学核心期刊”。荣获“中国最具国际影响力学术期刊”(2014、2015、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023)、“中国国际影响力优秀学术期刊”(2012、2013、2016)。入选“复印报刊资料重要转载来源期刊”(2012、2014、2020)、全国高校精品社科期刊(2014、2019、2023)、中国地理学会第四届“优秀地理期刊”(2020)、中国科协地理资源领域高质量科技期刊分级目录(人文地理学领域T2)、“FMS管理科学高质量中文期刊”(2020)、“陕西高校权威社科期刊”(2023)、“中国科技核心期刊目录(社会科学卷)”。

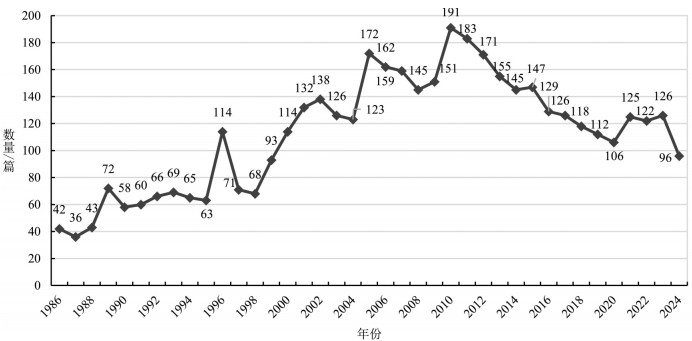

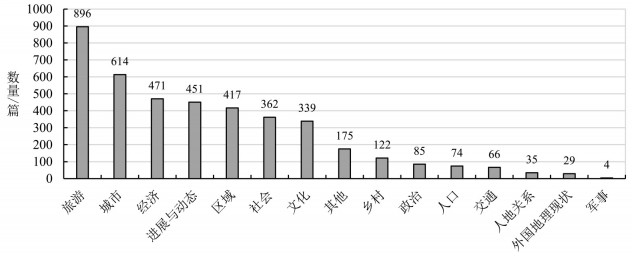

6 载文特征及对中国人文地理学发展的意义自1986年创刊截止2024年第5期,除去会议报道、书评书介、团队介绍、简讯等,发表科研论文共计4394篇。由于出版周期的缩短、文章篇幅增长、图表增多,促使期刊年发文量呈现总体上涨、部分年份小幅波动的特征(图 6)。栏目不断丰富、完整和固定,目前主要包括进展与动态、社会、文化、城市、乡村、区域、经济、旅游、政治、交通、人口地理等,其中,旅游、城市、经济、进展与动态、区域、社会、文化的发文量居前(图 7)。

|

图 6 1986—2024发文量 Fig.6 Quantity of Publications from 1986 to 2024 注:数据来源于《人文地理》期刊官网,截止时间为2024年12月20日,1996年和1999年有增刊。 |

|

图 7 栏目发文量 Fig.7 Column Publication Quantity |

《人文地理》是中国人文地理学研究与发展的重要缩影之一,记录、传播和发扬人文地理学研究成果的理论演进。一方面,从早期的国外先进研究引入转向国内科研成果创新,产生一大批优秀的科学研究成果。在2004—2024年期间,刊发新城市空间、空心村研究、2011年中国人文地理学学术年会暨纪念李旭旦先生诞辰100周年会议论文、城市环境与健康、流动性研究等29个专栏,形成热点和前沿选题以及重大学术活动论文的集中发表。另一方面,人文地理学作为探讨区域结构的区域科学必须顺应转向人本空间价值的结构建构[6],选题“强调以人为本的研究,从制度、文化和个人因素解释人文地理现象”等社会文化研究转向,把握后工业化的人本社会的公正原理及其文化的文明价值内涵[7],紧跟空间公正方向、聚焦社会公正研究,推进“基于新人本主义理念的城市社区生活空间公正结构探讨”(王立、王兴中,2010年第6期)、“‘回家’: 关于段义孚人本主义地理学的专栏”(柴彦威,2014年第4期)、“健康公平理念下社区养老设施的空间分布研究——以上海市中心城区为例”(王兰等,2021年第1期)等研究成果见刊(限于篇幅,列举二三,下同)。

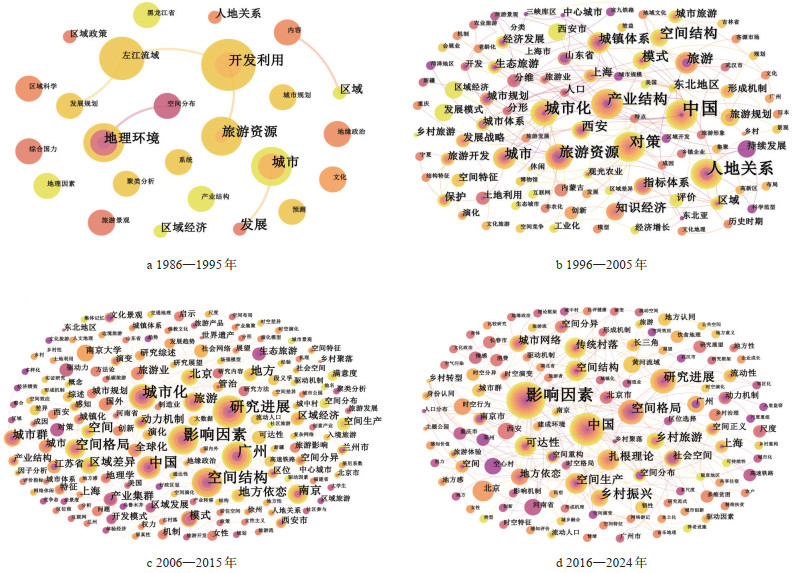

6.2 践行国家发展战略,展现实践成果《人文地理》研究热点面向国家重大战略需求的时代发展(图 8),新世纪以来呈现出来的问题研究的复杂性越来越明显,关键词越来越多样化,技术方法的应用越来越普遍。刊发的中部崛起与秦岭协同发展等主题文章成为国家战略,继“关于开展《中国中部崛起纳入国家行动》的倡议”(郭来喜等,2004年第1期)、“关于建立‘秦巴山地生态旅游省际合作试验区’并将其纳入国家主体功能区开发战略的倡议”(郭来喜、王兴中等,2011年第1期),响应国家发展战略陆续发表了“农区产业集群、网络与中部崛起”等数篇有影响力的论文和相关报道。“秦岭北麓环山带的生态保护与经济发展模式”(王克西,2007年第2期)成为早期关注秦岭生态和人文经济协同发展研究的成果之一。城市与旅游刊文展现了重要的实践成果,“旅游城市本地居民环城游憩偏好:杭州案例研究”(吴必虎等,2007年第2期),“旅游减贫与旅游再贫困:旅游发展中不同土地利用方式对贫困人口的影响”(保继刚(通讯作者)等,2017年第4期),“基于DPSIR模型的城市人居环境韧性评价——以长三角城市群为例”(李雪铭等,2022年第1期)等文章均引起了广泛的关注。

|

图 8 1986—2024年发文关键词热度 Fig.8 Popularity of Keywords in Articles Published from 1986 to 2024 |

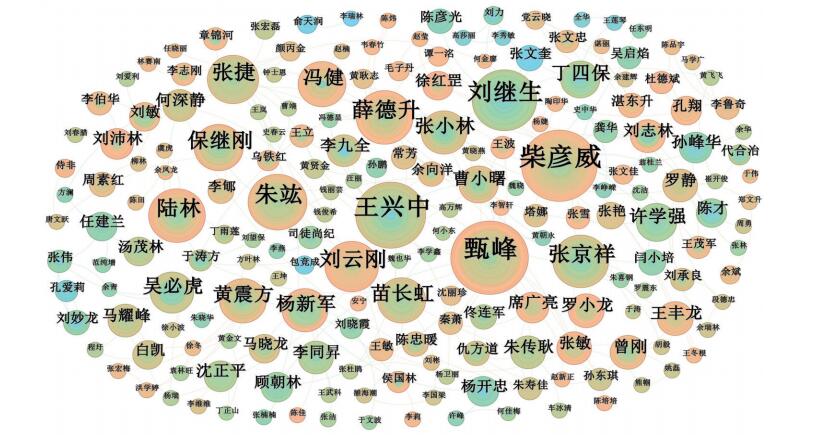

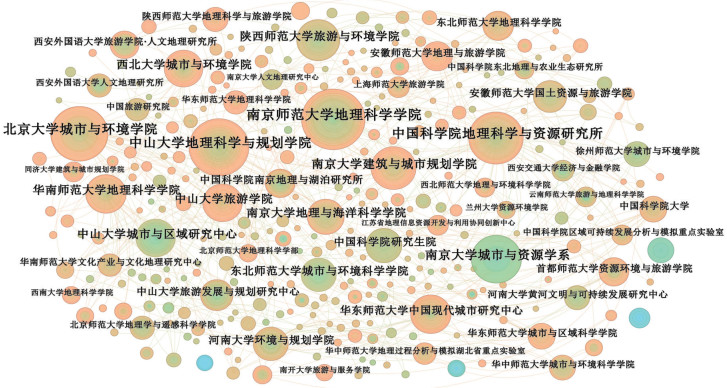

学术期刊是构建学术共同体的重要环节,《人文地理》不仅是人文地理学学术成果的展示平台,更是青年学者和研究生成长的重要园地。作者群体研究方向多元,发文机构分布广泛,形成由知名学者和新生力量构成的学术梯队及其代际赓续(图 9)。其中,不乏有些专家学者的首篇甚至续篇的研究成果公开发表在《人文地理》,是从这里“走出去”,逐渐迈向国际研究舞台。知名学者是构建学术共同体的重要基石,青年学术人才是学术共同体活力的重要来源,他们的创新活动和科研成果构建了学术研究的整体发展,对提升整个学术共同体的活力和创新能力具有重要价值。在发文的学术机构上显现出“百花齐放、百家争鸣”(图 10),南京师范大学地理科学学院以134篇的发文量位居首位,其次为中山大学地理科学与规划学院124篇、北京大学城市环境学院116篇、中国科学院地理科学与资源研究所107篇、南京大学城市与资源学院78篇,南京大学建筑与城市规划学院71篇,等等。《人文地理》为推动人文地理学的发展与创新贡献了重要力量。

|

图 9 1986—2024年发文作者 Fig.9 Authors of Articles from 1986 to 2024 注:未显示全部作者。 |

|

图 10 1986—2024年发文单位 Fig.10 Publishing Units from 1986 to 2024 |

1986年创刊至今200期,《人文地理》是在中国地理学会及人文地理专业委员会的大力支持以及专家、作者和读者的共同拥护下成长、发展、成熟的学术期刊,40年发展里程凝结了国内外学者编委的智慧,是中国人文地理学者与世界同行学术交流的重要窗口。《人文地理》也是中国人文地理学者成长的精神家园,是他们学术起步的地方,这些有情怀的作者是《人文地理》发展的推动者。同时,《人文地理》的读者是中国人文地理学蓬勃发展的见证者,《人文地理》也是很大一批年轻读者科学研究的源动力,是促生他们对科研产生兴趣和热爱的地方。

未来《人文地理》期刊将进一步发扬“干就是学习”①实践精神,聚焦学科热点和发展前沿,以守正创新、以人为本、价值遵循为理念引领,深耕文章的空间结构价值研究,提升人文地理学理向交叉学科外溢水平。

注释:

① 毛泽东选集[M].北京: 人民出版社, 1991:181.

致谢: 特别感谢中国地理学会人文地理专业委员会主任方创琳研究员极力促成此文!感谢西安外国语大学旅游学院2024级人文地理专业硕士研究生李祥龙、张跃霞、左海珊三位同学对此文所做的贡献,承担了发文数据搜集和制图工作。| [1] |

张乐育. 人文地理学发展过程中遇到的几个理论问题[J]. 人文地理, 1987, 2(1): 7-10, 6. [Zhang Leyu. Several theoretical problems encountered in the development of human geography[J]. Human Geography, 1987, 2(1): 7-10, 6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.1987.01.002] |

| [2] |

方创琳. 面向国家未来的中国人文地理学研究方向的思考[J]. 人文地理, 2011, 26(4): 1-6. [Fang Chuanglin. Perspectives on the future research of Chinese human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(4): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.04.001] |

| [3] |

樊杰. 中国人文地理学70年创新发展与学术特色[J]. 中国科学: 地球科学, 2019, 49(11): 1697-1719. [Fan Jie. The progress and characteristics of Chinese human geography over the past 70 years[J]. Scientia Sinica(Terrae), 2019, 49(11): 1697-1719.] |

| [4] |

陆大道, 刘彦随, 方创琳, 等. 人文与经济地理学的发展和展望[J]. 地理学报, 2020, 75(12): 2570-2592. [Lu Dadao, Liu Yansui, Fang Chuanglin, et al. Development and prospect of human-economic geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(12): 2570-2592.] |

| [5] |

王兴中, 李九全. 中国人文地理学复兴与发展见证——郭来喜先生学术思想与经历[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 1-3. [Wang Xingzhong, Li Jiuquan. Witness to the revival and development of human geography in China: Mr. Guo Laixi's academic thoughts and experience[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 1-3. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.001] |

| [6] |

王兴中, 李九全, 刘晓霞, 等. 新常态下中国人文地理学空间探究的时代宿命[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 1-8, 134. [Wang Xingzhong, Li Jiuquan, Liu Xiaoxia, et al. The era detiny of spatial research of human geography in the new normal[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 1-8, 134. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.04.001] |

| [7] |

王兴中, 常芳. 公正价值理念下中国文化地理学的使命——文化地理学的价值"阶乘"观[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 35-44. [Wang Xingzhong, Chang Fang. The mission of Chinese cultural geography based on the justice values: The value "factorial" view of cultural geography[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 35-44. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.06.005] |