2. 中国科学院大学 资源与环境学院, 北京 100049;

3. 南京师范大学 地理科学学院, 南京 210023

2. School of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. School of Geography, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China

人文地理学是研究地球表层人类活动的空间格局、时间演变及其人与环境相互作用的地理科学二级学科[1],聚焦人地关系协调和可持续发展研究,具有自然科学和社会科学的交叉学科属性。长期以来,人文地理学把人地关系地域系统作为研究核心[2, 3],把学以致用为国家服务作为主要目标。人文地理学研究的重点就是从理论与实践相结合视角协调人圈和地圈相互作用的关系,使人圈和地圈在特定区域和特定阶段始终保持最佳平衡状态[4]。从这种意义上来说,人文地理学就是一门脚踏实地的适用性科学,是具有旺盛的国家与地方战略需求的交叉科学,没有用的成果没有生命力,把文章写在祖国大地上,首先应指的是人文地理学。人文地理学以任务带学科,推动中国人文地理学在过去和今天为国家做出了重大贡献[5],其国际地位和国际影响快速提升[6, 7]。1979年人文地理学复兴后,根据进行社会主义现代化建设的客观需要,中央领导同志指示,要求干部掌握人文地理知识,国家第六个五年计划明确规定要加强人文地理的研究。人文地理学家最早于1980年就提出了城镇化概念,经过20多年研究于2000年上升为国家战略。

为了促进人文地理学快速复兴和加快发展,1983年7月在南京正式成立了中国地理学会人文地理专业委员会,至2023年7月已整整40年,从1983—2023年的这40年,是人文地理学振兴的40年,辉煌的40年,为国家做出重大贡献的40年,也是人文地理专业委员会成立并蓬勃发展的40年。为了总结40年来人文地理专业委员会开展的各项学术交流工作,2023年7月28日,在兰州组织召开了中国地理学会人文地理专业委员会成立40周年纪念暨人文地理学创新发展论坛①。本文将有文字记载的人文地理专业委员会工作报告整理成文,难免有记录不全的部分内容,本文仅供从事人文地理学研究的同仁参考。

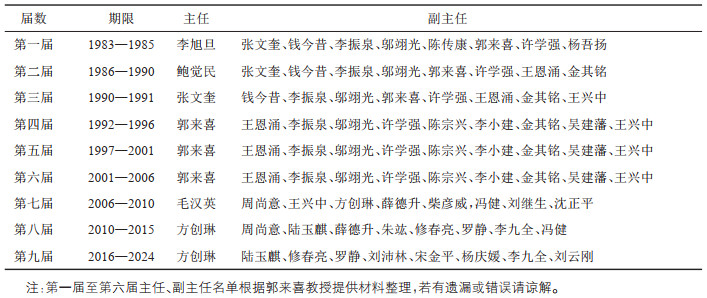

2 人文地理专业委员会40年发展历程回顾 2.1 1980—1985年人文地理专业委员会的创建过程1979年12月中国地理学会在广州召开代表大会,会上提出复兴人文地理学,1981年5月中国地理学会经济地理学专业委员会杭州会议决定成立人文地理研究筹备组,李旭旦先生任组长;1982年5月在南宁举行的首次人文地理学术研讨会上,吴传钧先生代表中国地理学会宣布正式成立中国地理学会人文地理研究组,李旭旦先生为组长。1983年7月在南京正式成立人文地理专业委员会,李旭旦先生任人文地理专业委员会首任主任。1984年3月在南京召开第一次人文地理专业委员会工作会议[8]。1983—2023年中国地理学会人文地理专业委员会组成沿革情况如表 1所示。

| 表 1 1983—2023年中国地理学会人文地理专业委员会组成沿革一览表② Tab.1 The Composition and Evolution of Professional Committee of Human Geography of the Geographical Society of China from 1983 to 2023 |

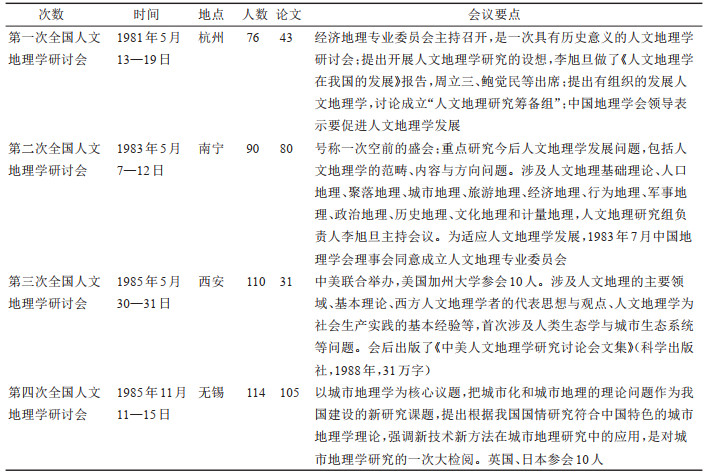

1980—1985年期间,人文地理专业委员会召开了4次重要的学术研讨会[8],如表 2所示。其中:1981年5月13日在杭州召开的第一次人文地理学研讨会,是一次具有历史意义的人文地理学研讨会,会议提出开展人文地理学研究的设想,李旭旦做了《人文地理学在我国的发展》的重要报告,会后以“大力开展人地关系与人文地理的研究”为题发表在《地理学报》1982年第37卷第4期上[9];1985年5月30日在西安召开的中美人文地理学研究研讨会是一次重要的学术会议,参会人员110多人,其中美国代表 10人,中国地理学会副理事长吴传钧院士做了大会开幕词,会后出版了《中美人文地理学研究讨论会文集》(科学出版社,1988年)。与此同时,西安外国语学院人文地理研究所在地理学会和人文地理专业委员会的支持下,积极筹备创办《人文地理》期刊并于1986年创刊,这对中国人文地理学发展和创新起到了至关重要的推动作用。

| 表 2 1981—1985年四次重要的人文地理学研讨会一览表 Tab.2 The List of Four Important Symposia on Human Geography from 1981 to 1985 |

1986年以来,我国人文地理专业委员会组织了一系列的学术活动,其中规模较大的有:1987年12月在深圳举行的人文地理学研讨会;1990年8月参加在北京举行的国际地理联合会亚太会议;1990年11月与经济地理学专业委员会在上海共同举办的人文地理学术研讨会;1993年5月与沿海开放研究分会在昆明共同举办的沿海沿边开放学术研讨会;1996年11月与自然地理学专业委员会、经济地理学专业委员会在郑州联合举办的区域可持续发展学术研讨会;1997年6月与西安外国语学院共同举办的人文地理学与持续发展国际研讨会;1998年4月在北京与经济地理学专业委员会、城市地理学专业委员会联合举办的中国地理学与21世纪可持续发展研讨会等②。

2004年8月7日在徐州召开了中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术年会。本次学术年会以“人文地理学学术与教学研究”为主题,内容涉及到人文地理学,特别是中国人文地理学研究的多个领域。

2005年12月5日在泉州召开了中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术年会,会议主题为“中国人文地理学的理论创新与实践”“高校人文地理学课程建设与人文地理学教学改革创新”,内容涉及到当代西方人文地理学研究动态与我国人文地理学的差距、中国人文地理学理论创新与应用、高校人文地理学精品课程建设、我国区域发展政策与“海峡西岸经济区”的建立与发展等多个领域。

2006年7月25日在西宁召开了中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术年会,参会代表 60余人。

2007年8月18日在太原召开了中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术年会。

2008年7月28日在贵阳召开了中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术年会。

从2001—2010年间,在王兴中教授带领下,中国地理学会人文地理专业委员会暨全国高校人文地理教学研究会学术会议几乎年年召开,积极促进了我国人文地理学教学与研究的发展。

除了举办各种学术交流活动以外,人文地理专业委员会自1992年酝酿、策划出版《中国人文地理丛书》,先后在北京、昆明多次协商,又于1996、1997、1998年分别在开封、西安和北京召开三次丛书编辑委员会,集中讨论了丛书编辑的宗旨、书目、纲要、体例、结构、分工和进度,确立了精而准、系列化、中国化的撰稿原则。来自全国各地的40多位专家及其代表,一致表示争取在1999年完成本丛书的编辑出版工作,作为向中华人民共和国成立50周年、迎接21世纪来临的献礼。通过人文地理学者的共同努力,先后在科学出版社出版《中国经济地理》(吴传钧等)《中国农业地理》(周立三等)《中国人口地理》(张善余等)《中国文化地理》(王恩涌等)《中国政区地理》(刘君德等)《中国政治地理》(王恩涌等)《中国边疆地理(海疆)》(张耀光等)《中国资源地理》(李润田等)《中国交通地理》(陈航等)《中国历史地理》(皱逸麟等),等等。这套丛书成为中国人文地理最经典的丛书,对推动中国人文地理学科建设发挥了重要理论指导作用。

2.3 2011—2023年人文地理专业委员会主要工作回顾自2010年第八届中国地理学会人文地理专业委员会成立以来,先后组织召开了12次人文地理专业委员会工作会议,11次大型中国人文地理学术年会,15次人文地理微型高端学术论坛,参与组织了10次国际国内学术会议,组织编写完成了《中国人文经济地理学科发展报告》(人文地理部分)[10]、《中国人文地理整合发展战略报告》(国家自然科学基金委专项项目),组织推进了《中国人文地理丛书》第二届编撰委员会的调整和丛书书目的调整确认工作,推进完成《中国信息地理》和《中国民族地理》的出版工作;推进完成了《人文地理》杂志编委调整工作,组织推荐了全国青年地理科技奖4项,获奖1项;累积评选出120篇中国人文地理学青年优秀论文。获得人文地理领域第1项国家自然科学基金重大项目“特大城市群地区城镇化与生态环境耦合机理及胁迫效应”(编号41590840)和唯一一项国家自然科学基金创新研究群体项目“城乡融合发展”(编号42121001),实现了中国人文地理领域没有国家自然科学基金重大项目和创新研究群体项目零的突破。荣获何梁何利奖、第二届全国创新争先奖、中国地理学会学会工作先进集体等。主办的中国人文地理学术年会成为中国地理学会品牌年会。

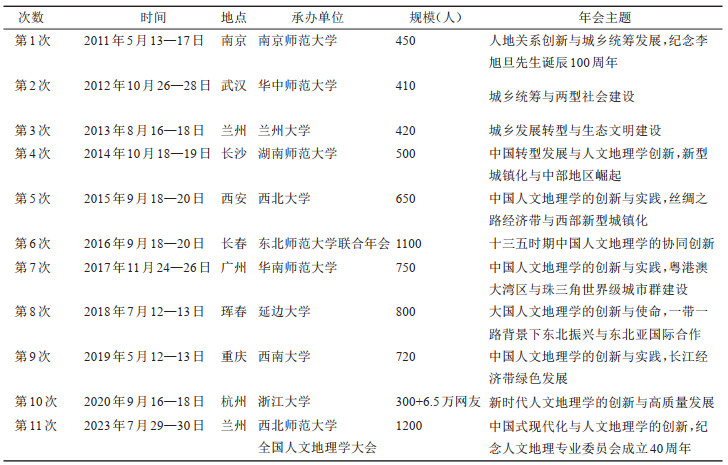

(1)组织召开了11次中国人文地理大型学术年会。2011年以来,先后在南京、武汉、兰州、长沙、西安、长春、广州、珲春、重庆、杭州、兰州等成功举办了十一次大规模的中国人文地理学术年会并取得成功,在学术界引起了较大反响,并逐步形成品牌效应。每次会议规模均超过了400人以上,如表 3所示。年会规模越来越大,体现出全国各地人文地理工作者对中国人文地理学术年会和人文地理专业委员会的关心和支持。其中:2011年5月13—17日组织召开的“2011年中国人文地理学术年会暨纪念李旭旦先生诞辰100周年学术研讨会”是2000年以来近10年中国地理学会人文地理专业委员会召开的规模最大、规格最高、取得成效最好的一次盛会,成为中国地理学会人文地理专业委员会迈向新发展阶段的重要里程碑。本次大会的一个重要主题就是隆重纪念李旭旦先生诞辰100周年,深切缅怀中国人文地理学的奠基人李旭旦先生光辉的一生,颂扬李旭旦先生为中国人文地理学发展做出的巨大贡献,把李先生的人地关系思想一代一代地传下去,成为指导人文地理学发展的核心思想和人文地理学研究的核心主题。2018年人文地理专业委员会第一次选择在边疆地区珲春市主办的2018年中国人文地理学术年会,参会代表800余人,会后约有500多名代表先后赴俄罗斯、朝鲜开展了跨境学术交流与实习,亲身体验了东北亚地区地缘政治环境与地缘格局,本次会议成为影响最为深刻的学术盛会,也充分展示了中国地理学会人文地理专业委员会对边疆地区发展和周边地缘环境研究的重视,会议的成功举办促成延边大学成立了地理与海洋科学学院。此次会议也是历届以来规模最大的、最富有地域特色、人文关怀和创新活力的学术盛会之一。

| 表 3 2011年以来人文地理专业委员会主办的大型中国人文地理学术年会一览表 Tab.3 The List of Large-scale China Conference on Human Geography Sponsored by The Professional Committee of Human Geography Since 2011 |

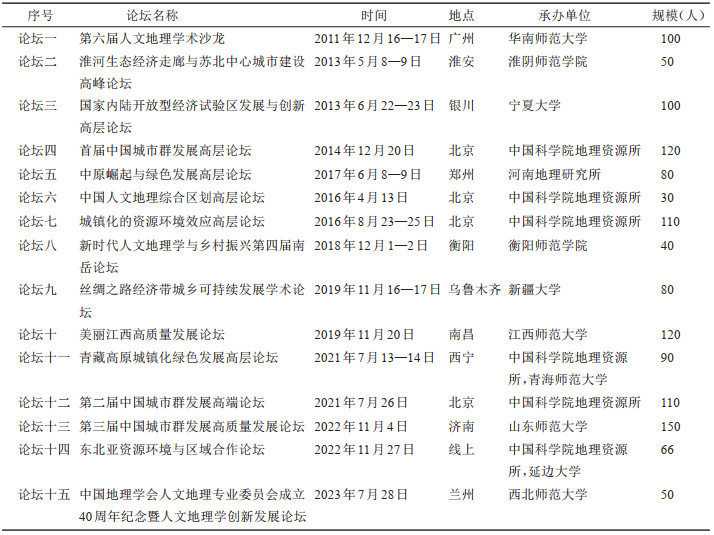

(2)主办了15次小而精的人文地理高端学术论坛。2011年以来,中国地理学会人文地理专业委员会除了每年组织召开一次大型中国人文地理学术年会外,为兼顾一些特殊专题,照顾到地方院校和中西部地区院校参会和办会的积极性,推动这些地方院校人文地理学科的建设,先后有选择性地举办了一系列人文地理微型高端论坛,包括2012年在广州的第六届人文地理学术沙龙、2013年在银川举办的国家内陆开发型经济试验区发展与创新论坛、2013年在淮安举办的淮河生态经济走廊及苏北区域中心城市建设高峰论坛、2014年12月在北京举办的首届中国城市群发展高层论坛、2023年在兰州举办的中国地理学会人文地理专业委员会成立40周年纪念暨人文地理学创新发展论坛等15个小而精、小而专的微型高端论坛等(见表 4),这些微型高端论坛对推动地方经济发展、对拉动地方院校人文地理学科建设均起到了重要推动作用。其中:2014年12月20日由中国地理学会人文地理专业委员会、中国城市百人论坛和中国科学院地理科学与资源研究所主办的《中国城市群发展高层论坛》邀请了中国科学院、中国工程院、中国社会科学院三院领导共同出席并发表重要演讲,论坛中提出的有关中国城市群发展的一系列建议对指导中国城市群建设和推进国家新型城镇化发展具有重要的指导意义。2021年7月26日,由中国科学技术协会和北京市人民政府主办,中国地理学会人文地理专业委员会、中国城市经济学会城市群与都市圈专业委员会承办的第23届中国科协年会区域协调发展论坛暨第二届中国城市群发展论坛,发布了由方创琳教授主编的《中国城市群地图集》(科学出版社)成果。该图集是中国乃至全球第一部城市群地图集,对推动我国城市群健康发展和各类城市群规划实施具有重要指导意义。为了推动我国城市群的深度研究与发展,创新研究工作机制,论坛期间专门成立了中国城市群研究基地联盟,针对19个城市群,以16所高等院校和6所科研机构为依托建立了22个城市群研究基地,为更好地服务国家城镇化与城市群建设战略需求提供系统性的科技支撑服务。

| 表 4 2011年以来人文地理专业委员会主办的高端人文地理学术论坛一览表 Tab.4 The List of High-End Academic Forums on Human Geography Sponsored by The Professional Committee of Human Geography Since 2011 |

(3)有序推动了中国人文地理丛书编写与学科建设。第一届《中国人文地理丛书》主编为吴传钧院士、常务副主编为郭来喜教授,第二届《中国人文地理丛书》主编调整为郭来喜教授,常务副主编调整为方创琳教授,副主编和编撰委员会做了相应调整。在第二届《中国人文地理丛书》编撰委员会组织推动下,组织人文地理专业委员会全体成员,继续接好《中国人文地理系列丛书》编写的接力棒,为推动中国人文地理系列丛书编写工作,先后出版了《中国民族地理》(潘玉君等)和《中国信息地理》(路紫等)两本丛书。2020—2011年期间人文地理专业委员会配合中国科协、中国地理学会完成了《地理学科发展报告(人文—经济地理学)》(中国科学技术出版社,2012),完成了中国人文地理学研究进展与展望《地理科学进展》(2011年第12期)。在国家自然科学基金专项项目“基于FE和国家发展需求的中国人文地理整合发展战略研究”(编号41942004)支持下,完成了《中国人文地理学整合发展战略研究报告》,响应未来地球计划,整合研究力量,建立人文地理学集成研究新范式,整合构建多级联动的人文地理学学科理论体系;立足国情、聚焦前沿,科学勾画中国人文地理学学科整合发展路线图,优选提出中国人文地理学整合发展战略方向与重点领域;实现中国人文地理学研究由大国向强国转变。(人文地理专业委员会主任方创琳研究员带领团队成功申请到人文地理领域第1项国家自然科学基金重大项目“特大城市群地区城镇化与生态环境耦合机理及胁迫效应”(编号41590840)和唯一一项国家自然科学基金创新研究群体项目“城乡融合发展”(编号42121001),实现了中国人文地理学领域没有国家自然科学基金重大项目和创新研究群体项目零的突破。)人文地理专业委员会先后荣获中国地理学会学会工作先进集体和2项中国地理科学十大研究进展。人文地理专业委员会带领全体成员沿着老一辈人文地理学家铺就的道路、取得了辉煌学术成就和为满足国家发展做出的重要贡献为基础,正在以不可阻挡之势推动中国由人文地理大国向人文地理强国迈进!

3 新时代人文地理专业委员会工作展望经过近40年的建设与发展,中国地理学会人文地理专业委员会同自然地理专业委员会、信息地理专业委员会共同成为中国地理学会下属的3个二级学科具有重要影响力的专业委员会,其举办的中国人文地理学术年会成为中国地理学会重要的品牌学术年会,更成为中国人文地理学家开展学术交流的重要平台。新形势下人文地理专业委员会需要突出科学化目标[11],不忘初心,牢记使命,聚焦主责主业,继续梳理总结人文地理学的经典理论并不断创新,倡导人文地理专业委员会与其他专业委员会联合组织学术交流活动,面向国家发展需求创新人文地理专业委员会工作模式,与地方发展实践有机结合,提出人文地理专业委员会工作路线图。在新发展理念、新发展阶段和新发展格局下,以40多年来老一辈人文地理科学家奠定的坚实基础为支撑,在联合国可持续发展、人类命运共同体建设、大国人地关系协调、新型城镇化、乡村振兴、国土空间规划、美丽中国与生态文明建设、中国式现代化建设等全球与国家新战略新任务方面,推动中国人文地理学发展跨上新台阶,迈上新征程,发出新声音,创造新辉煌,做出新贡献!

3.1 把梳理总结创新人文地理学经典理论与方法贯穿于人文地理专业委员会工作的始终长期以来受中国国际地位的影响,崇洋媚外照搬国外人文地理的各种理论,并将其视为“经典”和“金科玉律”,甚至“神化”,一句话都成了经典理论。不可否认,国外的人文地理理论对指导中国人文地理学科发展起到了重要作用,但我们却忽视了去总结中国百年来中国人文地理学的理论和方法。导致人文地理学的自身理论提升认清不够,对支撑国家发展需求科学依据不足[12]。新时代需要盲目“拿来”的终结,认清忽略“梳理”的后果,将淹没在研究报告或散居于各类论文著作中的国内许多人文地理经典理论总结出来,把中国人文地理经典理论与方法“出口”出去,推动中国人文地理走出国门,走向世界。这是历史赋予人文地理专业委员会的责任。需要把理论创新贯穿人文地理专业委员会工作的始终,按照挖掘“经典”的思路,成立中国人文地理经典理论与方法遴选指导委员会,启动《中国人文地理经典理论与方法》的编写工作。可采取推荐和自由申报相结合的方式,选择人文地理经典理论与方法的名称、提出者及时间、基本内容、应用范围、局限性、资料来源等。可分人文地理总论、经济地理、城市地理、乡村地理、社会地理、文化地理、旅游地理、政治地理等模块,在梳理总结中不断传承和创新人文地理学。

3.2 倡导人文地理专业委员会与其他专业委员会联合组织学术交流活动在人类世时代,中国人文地理学创新发展面临者诸多挑战[13],包括人地系统耦合与模拟研究的深度不够、人文地理学与自然地理学乃至地球系统科学交叉集成不够、人文地理学科认识的包容度与建设的重视度不够、人文地理学学科内部裂变分化趋向严重导致整合度不够等。面对这些挑战,人文地理专业委员会的工作重点就是要主动与自然地理学、信息地理学领域的各类专业委员会,甚至与其他一级学会联合组织各种学术交流活动。通过跨学科、跨专业的学术交流活动,让其他专业领域的科学家认识人文地理学,宣传人文地理学,进而支持人文地理学,逐步提升人文地理学的学科地位。

3.3 面向国家发展的新战略新需求创新人文地理专业委员会的工作模式人文地理学是面向国家发展战略需求的交叉应用学科,人文地理工作委员会的工作首先要服务于国家发展的新战略新需求[14],围绕新战略需求,采取点对点、一事一议、特事特论、重点突破等工作方式,提出不同类型的重点区域在不同发展阶段、实施不同发展战略中推进人地关系协调、新型城镇化、乡村振兴、国土空间规划、美丽中国与生态文明建设、中国式现代化建设的新思路和新路径,充分考虑中国人文地理学发展和学科建设的区域差异性,立足中国人文地理综合区划[15],促进人文地理专业委员会的工作时刻与国家及地方发展实践有机结合。这既是人文地理专业委员会永葆青春活力的重要举措,也是推进中国人文地理学实践创新与理论升华的必由之路。

注释:

① 本文根据2023年7月28日在兰州组织召开的“中国地理学会人文地理专业委员会成立40周年纪念暨人文地理学创新发展论坛”上的总结报告整理。

② 郭来喜:中国人文地理学研究的世纪回顾与礼献,1998年。

| [1] |

陈发虎, 李新, 吴绍洪, 等. 中国地理科学学科体系浅析[J]. 地理学报, 2021, 76(9): 2069-2073. [Chen Fahu, Li Xin, Wu Shaohong, et al. Disciplinary structure of geographic science in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(9): 2069-2073.] |

| [2] |

陆大道, 郭来喜. 地理学的研究核心: 人地关系地域系统—论吴传钧院士的地理学思想与学术贡献[J]. 地理学报, 1998, 53(2): 97-105. [Lu Dadao, Guo Laixi. Man-earth areal system: The core of geographical study-on the geographical thoughts and academic contributions of Academician Wu Chuanjun[J]. Acta Geographica Sinica, 1998, 53(2): 97-105.] |

| [3] |

陆大道. 关于地理学的"人—地系统"理论研究[J]. 地理研究, 2002, 21(2): 135-139. [Lu Dadao. Theoretical studies of man-land system as the core of geographical science[J]. Geographical Research, 2002, 21(2): 135-139.] |

| [4] |

方创琳. 区域持续圈与发展圈相互作用理论[J]. 自然辩证法研究, 1999, 15(2): 31-33. [Fang Chuanglin. The interaction theory of the regional continuous circle and the development circle[J]. Studies in Dialectics of Nature, 1999, 15(2): 31-33.] |

| [5] |

方创琳, 周尚意, 柴彦威, 等. 中国人文地理学研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2011, 30(12): 1470-1478. [Fang Chuanglin, Zhou Shangyi, Chai Yanwei, et al. Updated progress and perspectives of the discipline of human geography in China[J]. Progress in Geography, 2011, 30(12): 1470-1478.] |

| [6] |

何金廖, 黄贤金, 张捷. 新世纪国际人文地理学发展格局与多样性: 基于2000—2017年SSCI期刊的文献计量分析[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 29-37. [He Jinliao, Huang Xianjin, Zhang Jie. A bibliometric analysis of global pattern and disciplinary tendency of international human geography based on SSCI journals (2000-2017)[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 29-37. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.05.004] |

| [7] |

何金廖, 黄贤金. 21世纪中国人文地理学研究的国际影响定量分析与挑战[J]. 地理科学进展, 2017, 36(1): 112-124. [He Jinliao, Huang Xianjin. Quantitative analysis and challenges of Chinese human geography in the international academia since 2000[J]. Progress in Geography, 2017, 36(1): 112-124.] |

| [8] |

郭来喜, 罗伯特·霍夫帕尔, 埃利奥特·麦金太尔. 中美人文地理学研究讨论会文集[M]. 北京: 科学出版社, 1988. [Guo Laixi, Robert Hoffpauir, Elliot Mclntire. Proceedings of the Sino-American symposium on human geography[M]. Beijing: Science Press, 1988.]

|

| [9] |

李旭旦. 大力开展人地关系与人文地理的研究[J]. 地理学报, 1982, 37(4): 421-423. [Li Xudan. Strengthening the study of human-environment relationship and Human Geography[J]. Acta Geographica Sinica, 1982, 37(4): 421-423.] |

| [10] |

中国科学技术协会主编, 中国地理学会编著. 2011-2012地理学科发展报告(人文-经济地理学)[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2012. [China Science and Technology Association (Editor-inChief), Geographical Society of China (Editor). Development Report of Geography (Hunan-Economic Geography) 2011-2012[M]. Beijing: China Scientific and Technology Press, 2012.]

|

| [11] |

陆玉麒. 人文地理学科学化的总体目标与实现路径[J]. 地理学报, 2011, 66(12): 1587-1596. [Lu Yuqi. The major objectives and implementation methods for human geography toward the tendency of physical science[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(12): 1587-1596.] |

| [12] |

冷疏影. 国家自然科学基金人文地理学项目研究特征简析[J]. 地理学报, 2013, 68(10): 1307-1315. [Leng Shuying. Characteristics of human geographical proposals of National Natural Science Foundation of China[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(10): 1307-1315.] |

| [13] |

王丰龙, 刘云刚. 多样与分裂: 论中国人文地理学发展的多元性及其挑战[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 22-30. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Diversity vs. division: The pluralism and its challenges for contemporary Chinese human geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(1): 22-30.] |

| [14] |

方创琳. 面向国家未来的中国人文地理学研究方向的思考[J]. 人文地理, 2011, 26(4): 1-6. [Fang Chuanglin. Perspectives on the future research of Chinese human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(4): 1-6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2011.04.023] |

| [15] |

方创琳, 刘海猛, 罗奎, 等. 中国人文地理综合区划[J]. 地理学报, 2017, 72(2): 179-196. [Fang Chuanglin, Liu Haimeng, Luo Kui, et al. Comprehensive regionalization of human geography in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(2): 179-196.] |