外来创业者是指职业发展初期成长于异地,但却在本地迁入居住并实施创业行为的个体[1]。相较于本地创业者,外来创业者拥有局外人视角,更有能力识别吸引游客的当地属性[2],对当地人不太可能发现的商业机会保持机敏,为迁入地带来额外的经济机会[3]。在流动性实践不断增强的经济全球化背景下,由外地创业者所开展的跨地域组织资源、寻找市场利基等创业行为活动成为实现就业增长和经济复苏的重要杠杆[4]。鉴于乡村旅游发展不断建构着城市人才、资本、知识与技术流动至乡村的体系框架,外来创业者在乡村地区的外部溢出现象逐渐成为城乡互动研究不容忽视的一个焦点[5]。

已有研究表明,包括乡村旅游在内的外来创业者异质性往往根据主观感受而非客观经济事实做出创业行为[6, 7]。但也有研究认为,其中一部分乡村旅游外来创业者基于纯粹经济动机,根据最优经济收益做出创业行为,是一个更为异质化的群体[8]。因此,不应局限于描述外来创业者介入乡村旅游发展的表面现象,而应进一步对该群体内部异质性进行分析,包括承担创业风险决策行为、与当地社会经济环境联系以及身份建构实践等[9]。

为弥补相关研究不足,本研究试图从身份建构视角来理解乡村旅游外来创业者。由于受到创业动机、心理特征以及外部环境等因素的影响,包括乡村旅游在内的外来创业者身份往往呈现出差异化的表征形式[10, 11]。对乡村旅游外来创业者的身份进行研究不仅有助于理解企业家精神的多重诱因,更重要的是能够深入理解以乡村旅游外来创业者为代表的外部主体如何为本地创造经济、文化和社会价值,并将这些价值转化成自身身份建构的核心资源[12]。

在上述讨论基础之上,本文提出以下研究问题:乡村旅游外来创业者存在哪几种身份类型?不同类型之间的身份特征有着怎样的差异?分型的结构框架以及底层逻辑何如?

2 文献综述与理论基础 2.1 乡村旅游外来创业者外来创业者在传统意义上是一个趋向同质性的概念,创业是其在东道主地区生存的必要途径[3]。在以集团连锁化为关键特征的后现代经济全球化背景下,利用商业机会而自由决定创业的新型外来创业者应运而生[13]。外来创业者可以划分为必要型外来创业者和机遇型外来创业者两种[1]。旅游学视角研究集中于生活方式型外来创业者,并广泛使用“生活方式移民”或“舒适移民”等术语[6, 7, 13]。乡村旅游外来创业者的形成本质上是个体关于企业家精神的身份建构过程。针对外来创业者的研究主要基于以下视角[14]:一是资本理论视角,主张人力资本与社会资本是个人资本的关键形式,影响外来创业者形成过程[15];二是嵌入性理论视角,允许学者们通过在社会经济、空间和监管背景下定位企业家能力和机会来解释外来创业者形成过程[16];三是交叉性理论视角,讨论由于性别、种族和民族等多重社会立场交集而塑造的权力关系,一般关注女性外来创业者或弱势社区[17];四是基于制度理论视角,主要从新制度经济学视角切入,由正式制度与非正式制度组成的制度框架构建了社会互动,塑造了外来创业者[15, 18];文化理论视角认为文化是一种集体的心理规划,这些规划激励或约束了外来创业者的创业行为[19];移民理论则主要阐述了跨国主义、经济社会学和历史视角等多种移民特定模型也适用于研究外来创业者[14, 20]。这些模式和过程的探索对理解乡村旅游发展过程中外来创业者主体角色的塑造提供了思想基础。但实际上,针对乡村旅游外来创业者身份的研究在整个移民研究体系中较为薄弱。

2.2 身份与身份建构身份是依附在个体身上的属性、信仰、价值观和经验的元素组合,提供了针对自我的定义[21]。在本质主义看来,稳定的传统社会结构下,身份只来源于个人内部,在人的一生中具有牢固不变性;但建构主义认为身份是由自我和环境共同建构,需要既反映根深蒂固的独特个人属性,又反映现代生活的话语实践和权力关系[22, 33]。对于一个个体来说,特征的确定性和统一性并非固有本质,而是通过与社会环境中的外部或意外经历不断相遇,并选择某些经历作为个体归属的过程逐渐形成的[23]。身份建构可以被视为个体在不同情境中穿越时空时产生的自我反身过程,这种反身性身份建构在自我与其社会环境之间有意识的互动中展开[24, 33]。身份可以通过一个人对自身范畴和类型的反身和转换,从内在和外在两方面来建构[21, 33]。身份建构是旅游研究关注的重点之一,其中尤其关注:①游客身份[25];②居民身份[26];③政府身份[5, 27]。然而,乡村旅游语境下缺乏针对介乎于游客与居民之间的外来创业者的身份建构研究[21]。研究外来创业者具有独特意义,鉴于其在外部旅程中遭遇丰富的反身机会,对其进行研究有望扩展我们对移民身份建构的认识[33]。

2.3 理论基础本研究以叙事身份理论作为理论基础[28]。叙事身份理论的出发点是,人们生活在一个故事创造的世界中,并从自己的故事中产生自己的叙事身份[21, 29]。个体在实际叙事过程中可能围绕身份建构的目标有意地整合或忽略一些故事细节[30]。叙事身份理论主张身份是在社会环境而非真空中建构的,与此同时还关注个体在建构身份时的主观能动性[31]。叙事身份可以在微观层面上建构,通过日常实践和人际交往,如创业和交易;也可以在宏观层面上建构,通过政治结构、思想形态以及经济基础,具有多尺度要素互动特性的旅游业是其中一个重要的组成部分[5, 21, 32]。

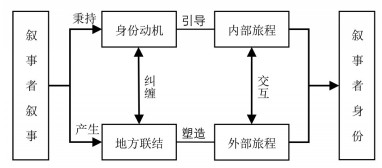

根据叙事身份理论,本文特别强调乡村旅游外来创业者自己的生活故事以及他们对现实和日常生活的解释。暴露的叙事可以被比喻为一个向内和向外的自我反身性旅程[33]。其中,身份动机是叙事者进行身份建构的心理倾向以及内部驱动力,引导内部旅程[34]。身份动机会体现在个体此时间此空间的身份建构上,那些能够使个体得到满足的身份会被个体感知为“核心性”法则,而那些使个体受挫的身份则会被感知为“边缘性”法则;当个体在建构身份时总会有意无意地最大化“核心性”法则动机,最小化“边缘性”法则动机,从而实现对自身身份的建构[35]。除此之外,地方与叙事者产生联结,给予叙事者身份感,并提供叙事者生活的外部旅程[36]。根据认知联结理论,地方是自我认同的重要组成,是客观世界社会化的自我[37],经由人们内在的思想观念和情感偏好等因素复杂作用,从而确立起有关外部环境的地方认同[38]。综上所述,本文建构以下理论分析框架(图 1),借以还原不同类型乡村旅游外来创业者的身份建构过程。

|

图 1 研究分析框架 Fig.1 Research Framework |

龙潭村位于福建省屏南县熙岭乡。在旅游业发展之前,由于地理位置偏离中心城市,进村道路崎岖难行,并且土地资源稀缺、土壤肥力低下,长期以来是福建省最贫困的村落之一。因此,龙潭村大多数村民选择外出谋求生计,截至2015年,原本1100多户籍人口仅剩不到200人留守①,且以留守老年人和儿童为主,呈现典型的“空心化”村落特征。2017年,屏南县启动旅游减贫项目,每年划拨专款达1000万元,用于包括龙潭村在内的乡村旅游产业培育,试图推动人才和企业在乡村集聚②。地方政府聘请专业策划师团队共同制定出乡村旅游发展规划,对近60栋古屋进行重新设计和修复,村委会则制定出“认租15年”的房屋租赁政策,以3元/m2年的市场价格与整租15年的租赁模式将古屋流转给外来创业者。在一系列政府政策扶持下,外来创业者出于对乡土文化和经济机会的追逐开始介入龙潭村的旅游发展进程,创造性地将租赁到的老屋改造成为民宿、咖啡屋、音乐吧等商业空间。龙潭村的乡村旅游外来创业者群体也表现出差异化十分显著的特征模式,一部分被龙潭村的优美山水风景以及悠闲舒适的生活方式所吸引留下来,一部分看到龙潭村游客流量带来的经济机会而迁入做生意,一些人为了心中的艺术憧憬慕名而来,还有一些人是为了子女能够得到更加包容的基础教育而来。龙潭村的外来旅游创业者各自建构着各自独特的身份,其身份建构特征在欠发达乡村旅游地具有一定的典型性和代表性。

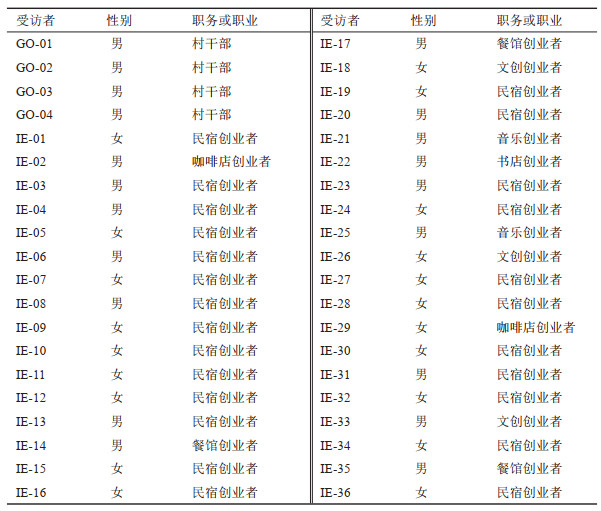

3.2 研究方法研究采用观察法和生活故事访谈法进行数据收集。2021年至2023年,研究团队在龙潭村进行四轮,累计时长达近1个月的实地调研,通过入住受访者经营民宿、购买旅游产品,以及协助引荐新客人、“日常式”交谈等方法建立起与受访对象超越纯粹采访关系的数据获取渠道。具体来说,观察法被用来识别外来创业者的身份关系结构,主要观测地点为村镇广场,它是乡村居民最主要的信息交换中心,村民经常聚集在广场、溪边雨廊上交流信息。根据生活故事访谈法,本文研究重点是乡村旅游外来创业者的生活故事,以及他们对现实、日常生活的诠释。生活故事访谈法为乡村旅游外来创业者提供了话语空间,使其能够详细回答“他们是谁”的问题[39]。生活故事是一种文化资源,为社会目的服务,包括自我认同和自我辩解[21, 40]。生活故事的方法论植根于现象学,承认对一个现象可能会产生多种解释[21]。目前该方法已成为研究身份建构的一种主流方法[41]。生活故事访谈数据包括对村干部4人次、外来创业者36人次在内的,共计访谈40人次的采访记录(表 1)。在访谈时采取最大差异抽样法来选取最可能提供不同方向或者更加明确信息的下一受访者,在访谈与分析交叉滚动中实现质性研究的数据饱和要求。针对村干部访谈,重点在于了解他们的行政干预,对外来创业者群体如何改变乡村旅游发展前后案例地社会经济结构以及外来创业者群体创业进程的主要动态。而针对外来创业者的访谈内容,主要涉及创业前的准备情况、迁入之前的生活经历、迁入龙潭村的过程、在龙潭创业的完整经过、在龙潭的生活状况以及创业完成后的企业管理运营。在访谈中,作者邀请外来创业者分享自己的完整故事,包括所有的矛盾、风险和复杂性,并引导他们对自己的故事做出解释,为分析增加自我反身的成分。在一系列访谈过程中,作者与受访者之间的关系变得越来越自然,并发展出反身性对话,在访谈过程中出现了反身性身份建构模式[33]。

| 表 1 受访对象基本信息 Tab.1 Basic Information of Interviewees |

数据收集完后,作者回归到独立个体的完整访谈对话,对36位外来创业者一一进行身份建构。身份建构过程超越了制度身份,以了解个体如何看待自己与工作和地方的关系,以及这些关系如何随着时间推移而演变。在进行叙事建构时作者采取了“主体间”视角,从以个人主义为中心的社会心理视角转向更厚重或更强大的社会关系[42]。在“主体间”视角中,厚重的自身叙述与纯粹的社会叙述被视为同等重要的部分[42],这意味着在进行身份建构时我们既要关注到受访者的内心旅程,又要关注到受访者的外部反身之旅。生活故事访谈是一种重要的身份建构社会实践,研究者也应被理解为实践的一部分,因此作者反复聆听访谈并记录访谈重点数据,以对与反身性旅程相关的话语进行重点审查。采访的主要关注点是被叙述的故事。受访者自己所说并且强调的内容,以及研究者的目的,决定了叙事的构成[21]。在完成叙事后,作者也与受访者就我们对他们叙事的描述和分析进行了讨论与反思。出于学术伦理考虑,本文隐藏可能暴露受访者具体身份的数据,并在故事叙述时采用化名形式。

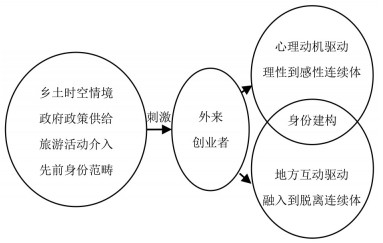

4 研究发现 4.1 刻画身份建构机制在叙事身份理论视角下,政府政策供给、乡土时空情境、旅游活动介入与先前身份范畴四个影响因素会刺激外来创业者产生心理动机与地方互动两方面的生活旅程,受这两类因素共同驱动,外来创业者进行自我身份建构,而形成一个如图 2所示的乡村旅游外来创业者身份建构机制。

|

图 2 乡村旅游外来创业者身份建构机制 Fig.2 Identity Construction Mechanism of Immigrant Entrepreneurs in Rural Tourism |

“乡土时空情境”是外来创业者身份建构的环境因素,其所拥有的独特空间资本禀赋与其他地区形成一种对立形势。当外来创业者置身于这种全新情境场时,会生成认知不协调状态,相矛盾的认知促使外来创业者形成更多反身性思考,从而进行积极或消极的自我身份调节,刺激外来创业者转化身份。“政府政策供给”是外来创业者身份建构的重要保障。地方政府可以通过颁布相关政策或规章制度来进行地方发展的宏观调控,从而促进外部人员、资本、知识等身份要素的向内流动。具体表现在,通过改善交通基础设施来强化乡村旅游目的地与外界的联系,扩散权威利好信息来提升乡村旅游目的地内部资源优势等,对乡村旅游外来创业者进入产生引力作用效果。“旅游活动介入”是外来创业者身份建构的机会因素。旅游本质是一种经济活动。一般来说,旅游介入会改变乡村旅游目的地的传统经济生产方式,为创业者提供创业接口。创业的社会功能是提供适应性的现实检验,创业者则是履行这一职能的核心角色。当有一个重大商业机会可以利用时,创业者往往是积极实施适应行为的先锋,从而进行身份建构。“先前身份范畴”是外来创业者身份建构的铺垫因素。新身份的建构不是乡村旅游外来创业者一蹴而就的,而是在之前的身份基础上逐步形成的。这种身份转变是一个自我调节和自我修复的过程,本质上是发扬新身份,放弃旧身份的一种结果。上述四个因素共同影响乡村旅游外来创业者身份建构过程。

乡村旅游外来创业者身份主要受到心理动机与地方互动两个方面因素的驱动。心理动机维度反映外来创业者的创业动机、情感需求以及背后的价值观,取决于外来创业者自身利益诉求,对应叙事身份理论中的内部旅程;地方互动维度反映外来创业者与外部世界的关系表征,取决于外来创业者与地方联系的强弱,对应叙事身份理论中的外部旅程。心理动机驱动下,乡村旅游外来创业者身份建构存在着一个理性到感性的连续体,类型特征形成内部分化;地方互动驱动下,乡村旅游外来创业者身份建构存在着融入到脱离连续体,类型特征形成外部分化。在二者共同驱动下,乡村旅游外来创业者最终获得异质性身份建构结果。

4.2 构建身份建构类型框架 4.2.1 理性到感性的连续体从心理动机维度出发,基于对龙潭乡村旅游外来创业者的分析,研究发现理性身份建构到感性身份建构的这一连续体。理性身份建构反映了乡村旅游创业者以“经济人”为假设前提,效用最大化为核心,借用模型建立最优或完全理论的、普适的心理互动。在该身份建构模式下,理性思考成为第一主导原则,受访者IE-22表述了他的理性思考:“到了乡村之后,创业是你必须要去考虑很多的一种情况,除了选择什么样的生活方式以外,还要选择一个什么样的生存方式,可能涉及个人的生计,之后也可能有家庭的生计。”这样的关注和思考贯穿IE-22在龙潭生活的始终,在龙潭这样一个大背景下,IE-22不断调整其对自我模式的确认,理性身份建构主导着其身份建构过程。与IE-22类似,IE-15的话语更加现实:“就像我们去做事业,没有经验没有资金的人如何创一份事业?这是很现实的一句话,对不对。” IE-15带有坚定的理性动机,在这种理性建构下,更深层次的互动模式造就了她对人生选择的理解。在龙潭采访的乡村旅游外来创业者中,有15位产生了理性建构模式。

另一方面,感性身份建构舍弃了单纯的逻辑推理,在面对复杂的经济形势和多变的风险环境下,构建了掺杂着许多非理性、非逻辑成分,更多是基于感性启发式思考所做出的内心互动。在该身份建构模式下,感性认识成为第一性原理,IE-36描述了她与龙潭相遇的故事:“我当时最看好龙潭的,就是夏天凉快,周围是山区,风景也还好,也没想那么多。就是十万二十万,人家女同志买个包也这个价格,就当个奢侈品来搞一下。”IE-36叙事大多数都在表达她的感性体验,包括她在龙潭生活的感受,对龙潭的情感变化以及自己内心的情感选择。在访谈过程中,IE-36也表现出明显的情绪起伏波动,甚至会对自己所遭遇的矛盾与委屈落泪,有着强烈的情绪张力。与IE-36相似,IE-32也强调:“或者是我自己需要一些精神上的滋养或者陪伴,我觉得城市可能给不到这方面的东西。”在IE-32生命历程当中,成为一名乡村旅游外来创业者对她来说是很突兀的,她强调了生活中所遇到的一些重要的人,这些人为她的生活选择带来了很大启发,并赋予生活意义。在龙潭乡村旅游外来创业者群体中,有21位受访者被识别为进行了感性身份建构。

4.2.2 融入到脱离的连续体从地方互动维度出发,研究发现,当乡村旅游外来创业者与龙潭进行互动时,个体在身份建构的外部旅程中打破了自身原有模式,从而分裂出不同行径,发展出一个从融入到脱离的连续体。融入式身份建构反映了个体对龙潭地方的积极性认同,他们主动创造与地方的互动,尽可能地去与地方所蕴含的人文、风俗、生活习惯、审美观念等进行交流。与地方的融入也会影响龙潭乡村旅游外来创业者创办企业和经营企业的方式,他们会去刻意地保留地方原真性,并利用地方传统来宣传营销自己的企业。当个体与地方出现分歧与矛盾时,他们选择的最优决策是自我妥协,这种妥协内化于心态,外表于行为。融入式身份建构是通过这些微调整的适应积累而实现的,IE-34表达了她的融入:“我们有做一个农场,虽然就几亩地,在种地时就会和村里各方面打交道,比如我们要去碾米、修田埂、犁地,还有大家在那里种地、租地,就都认识。”IE-34已经实现了与龙潭地方文化以及社会关系的接轨,融入式身份建构已经被转化为引导她作为一名乡村旅游外来创业者行动的价值选择。与IE-34类似,IE-32叙述道:“我是个文艺爱好者,就比较喜欢这些东西。在龙潭这个氛围里面的话,我就会觉得很愉悦……你经常跟村里去接触,就会得到不同的启发——一些碰撞、一些思想的火花,就会觉得很愉悦、很享受这个过程。” IE-32将龙潭视为自身成长的空间,融入式身份建构帮助她实现短时间内较大困难程度的人生成长,IE-32在龙潭还有一个庞大的社会关系网络,更论证了她的融入式身份建构。在龙潭乡村旅游外来创业者群体中,有19位产生了融入式身份建构,这个特征模式会表现得较为主动。

相较融入式而言,脱离式身份建构反映个体对龙潭地方的消极性认同。他们认为,与其被当地的社会文化以及人文环境所束缚住,不如挣脱开来,更自由地去表达自我。他们一般只创造最基本的互动,对产生更多的地方认同缺乏较大需求。同样相反的是,他们拒绝利用龙潭当地的特色传统文化,在以古村落为特色的龙潭旅游大发展背景下,他们更期望构建出一种现代城市化的生活水平条件。当个体意志与地方规制出现背离时,他们拒绝自我妥协,选择的最优解是尽可能减少与地方的互动。而当这种互动减少至一定程度时,脱离式身份建构甚至可能会离开这个地方,走向一条新的叙事道路。以下是IE-13的脱离式叙事话语:“我跟上面走的是两条线,某种意义上他排斥我这个……从头到尾,从设计、采购、建工全部都是我一个人做,而且这栋楼的设计方案也是我自己负责的。”在龙潭村鼓励居民把大门敞开以迎接游客的情境下,IE-13家的大门时常紧锁着,这是他脱离式身份建构的一个重要表征,一年内IE-13只有旅游旺季才会待在龙潭,这进一步造成他与龙潭互动寥寥无几。与IE-13略有不同的是,IE-19进行了以下陈述:“前段时间我还跟老村民发生一点冲突。我家隔壁那个房子在改造,改造过程中他们雇了老村民帮他们修院子。老村民和水泥都跑到我家门口来了,我觉得这种行为很不好……跟我们连招呼都不打……现在龙潭情况比较复杂,已经不是当初的龙潭了。”从一开始有所期待到最终疲惫失望,IE-19描述着她脱离式身份建构的生活轨迹,她经历了一个与龙潭人文氛围和社会环境逐渐脱轨的过程。在龙潭乡村旅游外来创业者群体中,有17位发展出脱离式身份建构,这种模式体现了消极被动的特征。

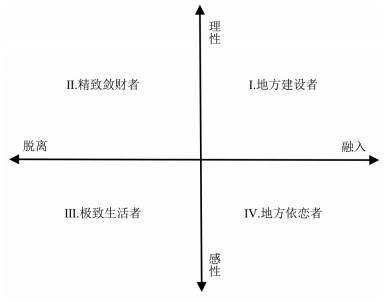

最终,当这两个连续体彼此作用时,便形成图 3所示的抽象类网络。

|

图 3 乡村旅游外来创业者分类理论框架 Fig.3 Theoretical Framework for Categorizing Immigrant Entrepreneurs in Rural Tourism |

在采访的36位外来创业者中,有4位进行了理性、融入式身份建构,对该叙事类型而言,创业成为实现个人未来价值的一种方式。该叙事类型创业行为背后是创业者依托地方重新梳理个人定位、价值、经济和文化的一个过程,以理性、融入式为主导进行构建。理性、融入式身份建构是一个变化的过程,主体置身于多元、复杂、动态的地方情境下,不断调整对自我模式的确认。这种叙事类型与乡村传统有着深层次联系,会利用地方精神、制度、风俗等来使他们的身份建构更加完整,并充满深刻蕴意。该叙事类型不仅建构了自己的地方融入,还利用自身的关系网络,帮助其他人建构地方融入。理性、融入式身份建构代表了对内的理性关注和对企业发展的全面负责,参与地方事务,以建立起行政关系网络是该叙事类型的核心要义,因此该类型被概念化为“地方建设者”。

4.3.2 精致敛财者11位外来创业者进行了理性、脱离式身份建构。对该叙事类型而言,创业是其追求最大经济收益的一种方式。该叙事类型具备商业头脑,善于发现商机,把握事物发展趋势,会带着产业思维审视一个地方,拒绝心血来潮或一味追求诗和远方。这种叙事类型往往会参与到一个创业团队,并构建出一个商业圈,因为这种关系网络可以被用来更好地发现机会和趋势。理性、脱离式身份建构外来创业者会紧盯于地方的某一个利基市场,并且要求这个利基市场已经拥有成熟的顾客群,但不会把资源全部倾泻在一个地方,因为他们还要在其他具有投资效益的地方建构出自己的投资组合。对于地方所表征出的认知联结,该叙事类型不会在乎与关心,但会对其经济的投入产出比进行理性运算,这也是他们脱离式身份建构的集中表达,因此被概念化为“精致敛财者”。

4.3.3 极致生活者6位外来创业者进行了感性、脱离式身份建构。对该叙事类型而言,创业是其追求生活最大满足的附加行径。感性、脱离式身份建构者专注于寻找一种充足和舒适的生活方式。这种叙事类型反映出,只要创业项目能满足其提高生命质量、追求美好生活的人生观,他们就会全身心地投入到项目中去。创办一家新企业一般被认为非常棘手,而该叙事类型克服这道难题的办法是更广泛地运用启发式来协助其制定战略决策。虽然启发式可能会让创业想法成功落地,但有时也会导致操作者成为一个糟糕的企业管理者。这种叙事类型的一个关键特征是对自在生活的极致追求,这意味着当所在地方因不符合自身对生活的心理渴望而变得无法忍受时,该叙事类型会毫不犹豫地脱离当前地方并前往新的目的地,被概念化为“极致生活者”。

4.3.4 地方依恋者15位外来创业者进行了感性、融入式身份建构。对该叙事类型而言,创业是其形成地方依恋的一种路径。这种叙事类型与地方有着强烈的情感联系,而这种情感联系也是其做出创业决策的感性基础,但又会使其对创业风险存在模糊、天真的认识,从而导致其在创业后期遭遇始料未及的困难。此时这种情感联系又会进一步对该叙事类型创业者产生作用,帮助其克服创业困难。该叙事类型的创业行为与情感联系在其创业过程中相互纠缠,产生了一种螺旋式上升的效果。二者共同进步,从而导致创业行径的进一步完善与情感联系的进一步提升。这种叙事类型注重地方的人文情怀,他们会劝说亲友一起融入地方体系,这也是该叙事类型进行融入式建构的关键标志。同时他们也会不断建构出新的人文联系,从而加深自己的地方依恋,因此被概念化为“地方依恋者”。

5 结论与讨论 5.1 结论第一,心理动机与地方互动是主导乡村旅游外来创业者身份建构的关键维度。心理动机变量引导内部旅程,塑造出“本我”,心理动机差异化导致“本我”身份的异质性,而“本我”身份会在理性与感性这一连续体的两个极端点之间变化。地方互动变量引导外部旅程,生产出“外我”,地方互动多样化导致“外我”身份会在融入与脱离这一连续体之间变化。在后现代社会,由流动性导致的时空压缩对权力、政治经济与社会文化实践造成了难以扭转的破坏性影响[5, 43]。这要求多元话语、权力体系下的身份建构不仅要考虑“本我”,还要关注到“外我”。乡村旅游外来创业者身份建构过程充满不确定性,理性与感性、融入与脱离两个连续体所形成的坐标立场反映出“本我”与“外我”二元构成,最终建构出乡村旅游外来创业者四种类型身份特征。

第二,乡村旅游外来创业者群体可以异质化分为“地方建设者”、“精致敛财者”、“极致生活者”、“地方依恋者”四种身份类型。地方建设者由理性、融入式建构,这种叙事论证了乡村旅游外来创业者在维护乡村文化的真实性方面发挥着积极作用;精致敛财者由理性、脱离式建构,这种叙事类型是乡村旅游外部经济资本注入较大的群体,是促进乡村旅游资本可持续运作的关键主体;极致生活者由感性、脱离式建构,该叙事类型不被地方所束缚,随时可能前往新的身份建构道路;相比之下,地方依恋者则表明出更高的容忍度与更大的耐心,由感性、融入式建构,与乡村旅游目的地共同成长。

第三,乡村旅游外来创业者群体是异质化的,不同类型的乡村旅游外来创业者之间存在着较大差异。乡村旅游外来创业者群体的非均衡性在一个侧面上反映了外部资源的不平等分配以及创业者所承受的不同风险。地方政府应充分考虑乡村旅游外来创业者整体利益,并通过适当的政策干预平衡不同创业者的比例。

5.2 讨论与展望本文提供了丰富的理论见解。第一,先前研究将生活方式创业视为乡村旅游外来创业者的突出特征,他们往往为了追求更理想的生活方式,要积累经济资本的意图不太明显[6, 7, 44],并将乡村旅游外来创业者身份视为传统商业经济目标和生活方式目标之间的连续体所建构的[44, 45]。但本研究认为创业决策是一个更加复杂的概念,并由更深层次的思考模式所构建,理性与感性连续体是适用性更强的一个理论框架。第二,以往研究或是关注乡村旅游外来创业者的自身动机[7, 44],或是注重展示创业者如何制定经济文化产品[2, 16],这些均是创业者内在身份建构的资源。本研究展示了乡村旅游外来创业者是如何基于能动性应对地方适应挑战或对地方发展做出贡献的过程,并通过发展出融入与脱离的连续体来实现对西方基于“嵌入—独立”理论模型的本土化修正[21]。最后,不同于先前的身份建构研究,本文从叙事身份理论出发,运用身份动机、地方联结等观点组建了新的理论框架,刻画出乡村旅游外来创业者形成身份分化的动力机制及其过程,并构建出一个以理性与感性、融入与脱离两个连续体为基础的二维分类框架。该分类框架是提升乡村旅游外来创业者自我身份认知并指导地方旅游发展实践的重要工具,同时也为未来研究提供了思路指引。

本文具有重要实践意义。第一,地方政府政策应平等地支持每一位乡村旅游外来创业者。政策供给不平衡造就乡村旅游外来创业者所经受外部旅程的差异,从而建构出身份的异质性。地方政府可以采取包容性政策,满足外来旅游移民的多元化的需求,从而维持旅游业的高质量发展。第二,乡土文明需尽可能减少封闭性与排外性。旅游社区对外部主体和新观念接受程度越高,则更利于促进外来资本的流入与提升旅游目的地吸引力[5, 46]。因此,构建宜居的生态环境与开放包容的人文氛围成为乡村旅游可持续发展的重要途径。

本文作为单案例质性研究,由于乡村空间的异质性,研究结论可能会存在一定的地方性,未来建议进行对比性研究或细分性研究,以丰富乡村旅游外来创业者身份建构研究成果。

注释:

① 魏弘毅. 福建龙潭村:在文创中“醒来”. [2023-05-01]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764673352784659775&wfr=spider&for=pc。

② 康克佳文. 福建屏南:为乡村振兴插上文旅的翅膀. [2019-12-09]. http://paper.people.com.cn/zgcsb/html/2019-12/09/content_1960645.htm。

致谢: 感谢南开大学赵义媛同学在田野调查方面的支持。| [1] |

Chrysostome E. The success factors of necessity immigrant entrepreneurs: In search of a model[J]. Thunderbird International Business Review, 2010, 52(2): 137-152. DOI:10.1002/tie.20320 |

| [2] |

Bosworth G, Farrell H. Tourism entrepreneurs in Northumberland[J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(4): 1474-1494. DOI:10.1016/j.annals.2011.03.015 |

| [3] |

Achidi Ndofor H, Priem R L. Immigrant entrepreneurs, the ethnic enclave strategy, and venture performance[J]. Journal of Management, 2011, 37(3): 790-818. DOI:10.1177/0149206309345020 |

| [4] |

Kulchina E. A path to value creation for immigrant entrepreneurs[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1240-1262. DOI:10.1002/smj.2403 |

| [5] |

Ma X, Su W. Local government intervention in tourism-driven rural gentrification: Types and interpretative framework[J/OL]. Tourism Management, 2024, 100: 104828. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104828.

|

| [6] |

Ateljevic I, Doorne S. 'Staying within the fence': Lifestyle entrepreneurship in tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2000, 8(5): 378-392. DOI:10.1080/09669580008667374 |

| [7] |

Carlsen J, Morrison A, Weber P. Lifestyle oriented small tourism firms[J]. Tourism Recreation Research, 2008, 33(3): 255-263. DOI:10.1080/02508281.2008.11081549 |

| [8] |

文彤, 张庆芳. 利己?利他?社会责任视角下乡村社区旅游精英再认识[J]. 思想战线, 2018, 44(6): 161-168. [Wen Tong, Zhang Qingfang. Egoism or altruism? Recognition of the social responsibilities of tourism elite in rural communities[J]. Thinking, 2018, 44(6): 161-168.] |

| [9] |

吴文智, 乔萌. 乡村旅游外来经营者研究进展: 基于中国制度情境的一般逻辑[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 21-28, 191. [Wu Wenzhi, Qiao Meng. Research process on external operators of rural tourism: The general logic under the context of Chinese system[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 21-28, 191. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.003] |

| [10] |

杨昀, 保继刚. 旅游社区外来经营者地方依恋的特征分析——以阳朔西街为例[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 81-86. [Yang Yun, Bao Jigang. The characteristics of non-local owners' place attachment in tourism community: A case study of west Yangshuo street[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 81-86. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2012.06.015] |

| [11] |

刘映彤, 朱沆, 黄乐维, 等. 迁移创业者: 一个分类研究框架[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(11): 63-76. [Liu Yingtong, Zhu Hang, Huang Lewei, et al. Migrant entrepreneurs: A typological framework[J]. Foreign Economics & Management, 2022, 44(11): 63-76.] |

| [12] |

Ma X L, Wang R, Dai M L, et al. The action logic and interpretation framework of residents' resistance in rural tourism development[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2022, 51: 79-87. DOI:10.1016/j.jhtm.2022.02.031 |

| [13] |

王华, 苏伟锋. 旅游驱动型乡村绅士化过程与机制研究——以丹霞山两村为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 69-80. [Wang Hua, Su Weifeng. Tourism-driven rural gentrification: Cases study of two villages in Danxia Mount[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 69-80.] |

| [14] |

Dabić M, Vlačić B, Paul J, et al. Immigrant entrepreneurship: A review and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2020, 113: 25-38. |

| [15] |

Sahasranamam S, Nandakumar M K. Individual capital and social entrepreneurship: Role of formal institutions[J]. Journal of Business Research, 2020, 107: 104-117. |

| [16] |

Jones T, Ram M, Edwards P, et al. Mixed embeddedness and new migrant enterprise in the UK[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2014, 26(5/6): 500-520. |

| [17] |

Wang Y, Warn J. Chinese immigrant entrepreneurship: Embeddedness and the interaction of resources with the wider social and economic context[J]. International Small Business Journal, 2018, 36(2): 131-148. |

| [18] |

Estrin S, Mickiewicz T, Stephan U. Human capital in social and commercial entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2016, 31(4): 449-467. |

| [19] |

Chand M, Ghorbani M. National culture, networks and ethnic entrepreneurship: A comparison of the Indian and Chinese immigrants in the US[J]. International Business Review, 2011, 20(6): 593-606. |

| [20] |

Lin X, Yang X. From human capital externality to entrepreneurial aspiration: Revisiting the migration-trade linkage[J]. Journal of World Business, 2017, 52(3): 360-371. |

| [21] |

Bredvold R, Skålén P. Lifestyle entrepreneurs and their identity construction: A study of the tourism industry[J]. Tourism Management, 2016, 56: 96-105. |

| [22] |

项蕴华. 身份建构研究综述[J]. 社会科学研究, 2009(5): 188-192. [Xiang Yunhua. A review of identity construction research[J]. Social Science Research, 2009(5): 188-192.] |

| [23] |

钱超英. 身份概念与身份意识[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2000, 17(2): 89-94. [Qian Chaoying. On the concept and awareness of identity[J]. Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences), 2000, 17(2): 89-94.] |

| [24] |

杜芳娟, 朱竑. 贵州仡佬族精英的民族身份认同及其建构[J]. 地理研究, 2010, 29(11): 2089-2098. [Du Fangjuan, Zhu Hong. The Gelao minority elites' ethnic identity and its construction[J]. Geographical Research, 2010, 29(11): 2089-2098.] |

| [25] |

Mazor-Tregerman M, Mansfeld Y, Elyada O. Travel guidebooks and the construction of tourist identity[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2017, 15(1): 80-98. |

| [26] |

Palmer A, Koenig-Lewis N, Jones L E M. The effects of residents' social identity and involvement on their advocacy of incoming tourism[J]. Tourism Management, 2013, 38: 142-151. |

| [27] |

Shone M C, Simmons D G, Dalziel P. Evolving roles for local government in tourism development: A political economy perspective[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(12): 1674-1690. |

| [28] |

McAdams D P, McLean K C. Narrative identity[J]. Current Directions in Psychological Science, 2013, 22(3): 233-238. |

| [29] |

王正中. 叙事建构论的四重关系[J]. 当代文坛, 2017(4): 19-23. [Wang Zhengzhong. The fourfold relationship of narrative constructivism[J]. Contemporary Literary Criticism, 2017(4): 19-23.] |

| [30] |

项蕴华, 张迈曾. 下岗女工身份构建的叙事分析[J]. 吉林大学社会科学学报, 2005, 45(2): 154-158. [Xiang Yunhua, Zhang Maizeng. A narrative analysis of the identity construction of the laidoff women workers[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2005, 45(2): 154-158.] |

| [31] |

McAdams D P. Narrative identity: What is it? What does it do? How do you measure it?[J]. Imagination, Cognition and Personality, 2018, 37(3): 359-372. |

| [32] |

Cooper C. Tourism: Principles and Practice[M]. Harlow: Pearson Education, 2008.

|

| [33] |

Lindgren M, Wåhlin N. Identity construction among boundarycrossing individuals[J]. Scandinavian Journal of Management, 2001, 17(3): 357-377. |

| [34] |

包寒吴霜, 蔡华俭, 罗宇. 身份认同动机: 概念、测量与心理效应[J]. 心理科学, 2019, 42(4): 971-977. [Bao Hanwushuang, Cai Huajian, Luo Yu. ldentity motives: Concept, measurement, and psychological effects[J]. Journal of Psychological Science, 2019, 42(4): 971-977.] |

| [35] |

Vignoles V L, Regalia C, Manzi C, et al. Beyond self-esteem: Influence of multiple motives on identity construction[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 90(2): 308-333. |

| [36] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同: 欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu Hong, Qian Junxi, Chen Xiaoliang. Place and identity: The rethink of place of EuropeanAmerican human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 1-6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2010.06.003] |

| [37] |

庄春萍, 张建新. 地方认同: 环境心理学视角下的分析[J]. 心理科学进展, 2011, 19(9): 1387-1396. [Zhuang Chunping, Zhang Jianxin. Place identity: Analysis from environmental psychology perspective[J]. Advances in Psychological Science, 2011, 19(9): 1387-1396.] |

| [38] |

戴旭俊, 刘爱利. 地方认同的内涵维度及影响因素研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 662-674. [Dai Xujun, Liu Aili. Progress of connotation, dimension, and influencing factors of place identity[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 662-674.] |

| [39] |

Brannen J. Life story talk: Some reflections on narrative in qualitative interviews[J]. Sociological Research Online, 2013, 18(2): 48-58. |

| [40] |

Gergen K J. Realities and Relationships: Soundings in Social Construction[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994.

|

| [41] |

Hellinger R, Schachter E. Tracking real-time changes in configurating identity elements in a life-story interview: An exploratory case study[J]. Identity, 2021, 21(4): 341-357. |

| [42] |

Smith B, Sparkes A C. Contrasting perspectives on narrating selves and identities: An invitation to dialogue[J]. Qualitative Research, 2008, 8(1): 5-35. |

| [43] |

Harvey D. The Conditions of Postmodernity[M]. Oxford: Blackwell, 1989: 284-307.

|

| [44] |

Sun J, Ling L, Huang Z. Tourism migrant workers: The internal integration from urban to rural destinations[J/OL]. Annals of Tourism Research, 2020, 84: 102972. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102972.

|

| [45] |

Lashley C, Rowson B. Lifestyle businesses: Insights into Blackpool's hotel sector[J]. International Journal of Hospitality Management, 2010, 29(3): 511-519. |

| [46] |

Su X, Chen Z. Embeddedness and migrant tourism entrepreneurs: A Polanyian perspective[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2017, 49(3): 652-669. |