2. 陕西师范大学 地理科学与旅游学院, 西安 710119

2. School of Geography and Tourism, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China

可持续性是高质量发展的关键指标。旅游业作为全球最大的服务型产业,在促进经济增长、消费与生产模式转型、气候变化、保护陆地和海洋生态系统等可持续发展目标中扮演重要角色,被联合国定位为全球可持续发展的重要因素;同时,区域经济、生态、社会的可持续发展也是旅游产业发展的基础和重要保障,二者相互耦合,协调发展。厘清旅游经济与可持续发展的耦合互动机理,促进二者协调发展,对2030全球可持续发展目标实现和新时代我国经济社会的高质量发展具有重要的现实意义。

旅游经济与区域可持续发展的耦合协调关系也是人地关系研究的重要内容。目前,学术界对二者关系研究主要集中在三个方面,其一是旅游与区域经济发展关系研究,Po通过对全球范围内88个国家截面数据分析,发现绝大多数国家的旅游发展与GDP增长之间存在显著正相关效应[1];Lee对新加坡的研究表明区域经济增长对旅游产业发展也具有促进作用[2];Majeed则进一步论证了旅游产业与经济增长的因果关系是双向互动的[3]。生延超在国内较早构建旅游经济耦合协调度模型,认为合理规划和资源匹配情况下,能够实现旅游产业发展与区域经济增长的良性互动[4];毛丽娟以实例验证了在旅游规模与区域经济增长关系类似库兹涅茨“倒U”型曲线,丰富了对二者耦合关系中非线性因素的测量[5]。其二是旅游与区域环境可持续关系研究,主要基于环境承载力理论构筑起旅游环境承载力模型(TECC)[6]、游客体验与资源保护模型(VERP)[7]和旅游环境压力响应模型(DPSIR)[8]等解释框架,将静态旅游环境承载力的计算转化为动态的对空间、经济、社会和心理等容量的综合考虑,并通过使用旅游生态足迹[9]、旅游生态效率[10]和环境税[11]等方法对不同区域进行实证分析,有效指导了旅游经济与生态环境协调发展实践。其三是旅游与区域社会、文化可持续关系研究,主要基于社区参与理论[12]、利益相关者理论[13]和社区增权理论[14],提出权益分配是旅游所引发的文化冲突与社会责任的主要归因,认为旅游产业健康发展必须顾及旅游者、目的地居民、政府、企业多方利益,走合作共赢的可持续发展道路。总体而言,现有文献在研究领域上多从经济、生态、社会、文化等单一视角切入,研究旅游业与特定领域耦合互动的时空演化特征和规律,缺少基于整体性思维和高质量发展视角对旅游产业与目的地耦合协调关系的内涵及其机制系统性研究;在研究对象上,多以宏观层面国别研究和微观层面的景区、社区研究为主,缺少中观省域层面的研究案例。鉴于此,本文从复杂系统论、可持续发展理论和协同理论切入,创新构建反映旅游经济和可持续发展耦合协调作用机制的概念模型和“SU曲线”,对省域尺度上旅游经济和可持续发展指数时空演变规律进行总结,并对复杂系统耦合协调发展状况及其影响因子进行分析,以期深化耦合协调模型在旅游研究领域应用,为中国旅游事业高质量发展提供理论支撑和现实依据。

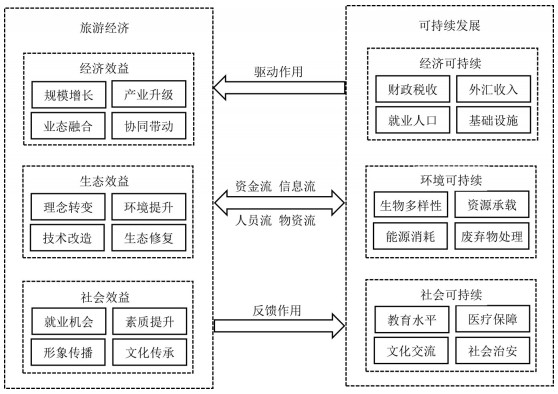

2 旅游经济与可持续发展耦合协调的概念模型协同理论认为协调发展是系统要素在和谐一致、良性循环的基础上,由低级到高级、由简单到复杂、由无序到有序的进化过程,是耦合关系在系统演化过程中的深刻表现。在旅游与目的地可持续发展构成的复杂系统中,双方基于高质量发展的共同价值目标,在经济、社会文化、生态环境领域相互影响,通过资金、信息、人员和物资的双向流动产生驱动与反馈作用,耦合形成由低级共生向高级协调发展的开放型耗散结构系统(图 1)。

|

图 1 旅游经济与可持续发展耦合协调作用机制 Fig.1 Mechanism of Coupling and Coordinating the Role of Tourism Economy and Sustainable development |

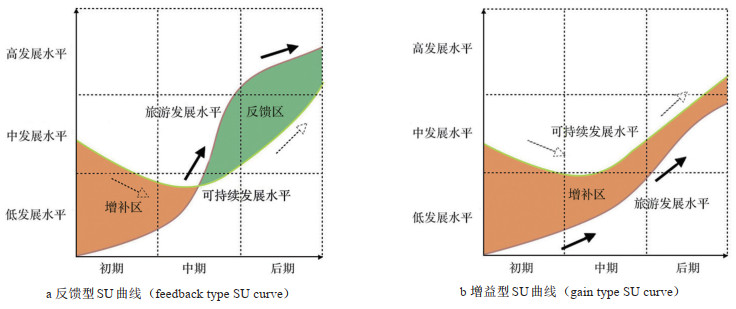

基于评价方法、指标体系、时区范围的差异,现有研究对于旅游经济与可持续发展系统演化规律的认识不尽相同。在全面梳理国内外文献的基础上,本文认为旅游经济与可持续发展的演变规律应建立在旅游地生命周期理论和环境库兹涅兹曲线基础上(SU曲线)。在旅游经济的探索和起步阶段,旅游基础设施和各项配套建设开始启动,大规模基建不可避免地造成一定的环境污染和能耗增长,目的地可持续发展系统主要承担资源保障、环境承载作用,区域可持续发展水平呈低速增长甚至下降的趋势。旅游经济快速发展阶段,旅游规模迅速扩张对生态环境产生较大压力,游客的大量涌入对目的地居民生活不可避免地造成影响,文化冲突现象日益凸显;同时,旅游发展对经济的带动作用逐渐增强,旅游收入显著增长,并吸纳了大量就业人口,旅游经济对区域可持续发展影响逐渐由负反馈转变为正反馈,可持续发展水平出现拐点。在旅游经济发展成熟期,旅游规模稳步增长,通过技术手段和产业结构的调整,生态得以逐步修复;旅游收入和就业人口持续增加,旅游产业对目的地经济可持续性水平的提升作用显著;游客和居民关系也逐渐从文化冲突逐步转向文化交流与融合,目的地可持续发展水平平稳增长,从而促进旅游经济与可持续发展耦合效应和协同发展。

根据旅游经济(S曲线)与可持续发展(U曲线)相对水平的高低,可将其耦合协调演化类型分为Ⅰ型(反馈型)和Ⅱ型(增益型)两种。其中,Ⅰ型的旅游经济发展水平高,对区域可持续发展发挥良好的反馈作用;Ⅱ型的旅游经济发展水平较低,对区域可持续发展的正向回馈有限,仍以可持续发展对旅游经济的支撑作用为主,但在更长的时间周期内Ⅰ型和Ⅱ型存在相互转化的可能(图 2)。

|

图 2 旅游经济与可持续发展耦合协调发展的SU曲线 Fig.2 SU Curve of Coupled and Coordinated Development of Tourism Economy and Sustainable Development |

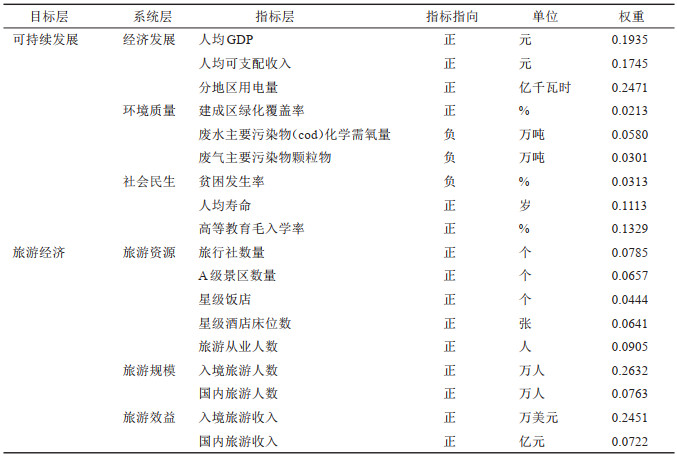

本文参考周成、庞闻等学者前期研究成果[15, 16],综合考虑数据的权威性、完整性和可靠性原则,从旅游资源、旅游规模和旅游效益三个维度选取A级景区数量、旅行社数量、星级饭店数量、星级酒店床位数、旅游从业人数、国内旅游人数、入境旅游人数、国内旅游收入和入境旅游收入9个指标构建省域旅游经济综合发展指标。同时借鉴杨水根、张伟强等学者研究成果[17, 18],从经济可持续、环境可持续和社会可持续方面选取人均GDP、人均可支配收入、分地区用电量、人均寿命、高等教育毛入学率、贫困发生率、建成区绿化覆盖率、废水主要污染物(cod)化学需氧量、废气主要污染物颗粒物9个指标项反映构建区域可持续发展指标,并以此构建旅游经济与可持续发展指标体系(表 1)。

| 表 1 旅游经济与可持续发展指标体系 Tab.1 Tourism Economy and Sustainable Development Indicator System |

本文研究区域为中国大陆地区的31个省级区划,时间范围为2010—2019年10个自然年,涉及的数据类型包含地图数据和统计数据,其中地图数据主要来源于中国科学院资源环境科学数据中心,社会统计数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《旅游统计年鉴》和国家统计局及各省统计年鉴,部分数据利用国民经济和社会发展统计公报补足。

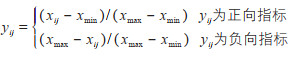

3.3 研究方法 3.3.1 系统综合发展水平评价模型旅游经济与可持续发展系统各项数据指标间存在量纲和数值的差异,因此应首先对收集数据进行标准化处理:

|

(1) |

其中,yij为系统i第j项指标的标准化数值,xmax和xmin分别代表第j项指标的最大值和最小值。其次,使用熵值法客观计算系统各指标权重wj,并得到旅游经济和可持续发展系统的综合发展水平指数公式:

|

(2) |

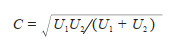

耦合是复杂系统各子系统或要素相互作用与影响,通过反馈机制促进系统由无序走向有序的过程,体现出系统相变的特征与规律,耦合度是反映系统或要素间相互作用程度重要定量指标。旅游经济与可持续发展组成的复杂系统间存在承载、制约、反馈、促进的相互作用机制,可持续发展系统承载并制约旅游经济系统的发展,旅游发展促进并影响可持续发展系统的改变,可以通过耦合度计算系统间作用关系强弱(图 1)。参考前期研究成果并结合研究实际,构建旅游经济与可持续发展耦合度模型,计算公式如下:

|

(3) |

式中:C为旅游经济与可持续发展复杂系统的耦合度,范围为[0, 1],C值减小,表明旅游经济与可持续发展关联程度降低,耦合互动体出现退化,向无序混乱方向发展;C值增大,则说明系统间关联强度增加,向有序自组织方向发展。

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

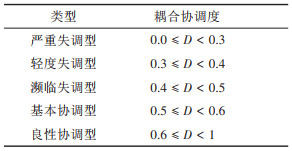

式中:T为综合发展指数,反映旅游经济与可持续发展复杂系统综合发展水平;U1和U2分别为旅游经济和可持续发展的评价值,α和β为待定系数,因可持续发展是旅游产业发展的必由路径,二者重要程度相当,结合相关研究成果设α =β=0.5。D为耦合协调度,包含两个系统相互作用和协调发展的信息,D值增大表示系统相互优化、协调发展,D值减小则表示系统相互制约并限制发展。γ为相对发展度,用于表示旅游经济相对于可持续发展水平的整体发育情况,根据γ ≤ 0.7、0.7 < γ ≤ 1.3、γ > 1.3,可将相对发展程度分为旅游经济滞后型、共同发展型和可持续发展滞后型。为直观解释旅游经济与可持续发展耦合协调发展所处的时序空间,本文对耦合协调度进行等级划分,将其分为5种类型(表 2)。

| 表 2 耦合协调度类型 Tab.2 Type of Coupling Coordination |

马尔可夫链是分析并预测系统元素在不同状态间相互转移的概率及方向的研究方法,根据耦合协调度等级设定,本文构建耦合协调状态概率转移矩阵,对我国省域旅游经济和可持续发展等级的稳定性和转移方向进行分析,具体设定如下:

|

(7) |

式中:Pij是研究时期内,系统耦合协调状态从i到j的转移概率,Oij是t时段i类型在t + 1时段转变为j类型的数量,Oi是整个时期内i类型的数量。

3.3.4 BP神经网络模型人工神经网络是一种基于误差逆传播算法训练的多层前馈网络,具有较强的自适应、自学习特性和非线性映射能力。本文选取旅游经济和可持续发展系统的指标数据作为输入因子,耦合协调度指标作为输出因子,通过样本学习、训练以及检验构建旅游经济和可持续发展复杂系统的BP神经网络模型,建立起各项指标与系统耦合协调度之间的非线性关系,暨各指标对应系统最佳状态的因子贡献度。

4 实证分析 4.1 旅游经济与可持续发展综合指数的时空演变 4.1.1 中国省域旅游经济发展指数的时空分异特征2010—2019年期间,中国旅游经济指数整体上呈加速增长态势,由初值0.091增长至0.191,年均增长率12.36%。在空间格局上呈现出“东部沿海高,西部内陆低”的分布特征,从西部向东整体呈“三级台阶”上升趋势。

其中,东南沿海的广东一直是中国旅游经济最为发达的地区,其核心极化地位突出;江苏、浙江、山东等经济大省的旅游发展状况良好,长期领先其他省份,与广东共同构成中国省域旅游经济的第一梯队。由于远离国内外主要客源地,青藏高原和东北地区成为省域旅游经济最为薄弱的第三极。其他省份旅游经济发展水平居中并呈同步发展趋势,共同构成中国旅游经济发展的中坚力量。

4.1.2 中国省域可持续发展指数的时空分异特征2010—2019年,中国省域可持续发展指数均值0.344,年均增长率7.39%,整体呈稳步增长趋势。从增速角度,贵州、云南、新疆和西藏4省区年均增速超过10%,成为此阶段可持续发展能力提升最快的省份。

在空间发展态势上,沿东部沿海和秦岭淮河一线呈现出的两条轴线贯穿中国大陆东西和南北,形成了一横一纵“T”字型框架。东部沿海地区的北京、上海、广东、江苏、浙江和山东构成中国可持续发展能力最为强劲的纵向轴线;秦岭淮河一线的安徽、河南、河北、陕西、重庆、四川等省凭借地理区位、资源、人口、科教等优势成为中国可持续发展空间构型上的横向骨架;内蒙古则凭借得天独厚的自然资源优势成为可持续发展能力突出的飞地。

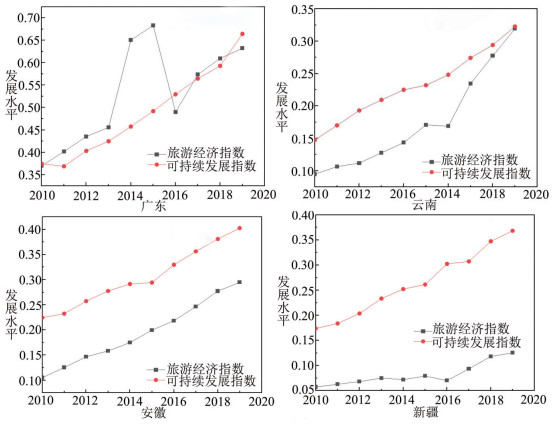

4.1.3 中国省域旅游经济与可持续发展的典型SU曲线对2010—2019年期间中国省域旅游经济与可持续发展水平SU曲线(图 3)分析发现:①省域层面上,区域可持续发展对旅游产业的基础支撑作用明显,可持续发展指数值在97.7% 的时序范围内都高于旅游经济指数。②各省SU曲线中有16.7%属于反馈型(Ⅰ型)。广东省旅游产业整体发展水平最高,入境旅游规模和旅游整体收入长期位列全国首位,2011年到2016年期间SU曲线出现反馈区,旅游经济与区域可持续发展良性耦合,旅游产业对区域发展的反哺作用逐渐显现;云南省2016年出台《云南省旅游产业“十三五”发展规划》,明确面向南亚东南亚的旅游辐射中心的战略定位,通过积极开展滇中国际旅游城市圈、4大旅游经济带和5大旅游片区建设,旅游产业增速明显加快,2019年旅游经济指数与区域可持续发展指数首次相交,处于从增补区向反馈区过渡阶段;广西、四川、贵州等西南地区省份旅游经济增速整体较快,但其相对指数γ低于1,处于反馈型SU曲线演变中早期阶段。③各省SU曲线的83.3%属于增益型(Ⅱ型),旅游经济发展水平与区域可持续发展水平的差距没有缩小甚至有增大趋势,旅游产业在区域产业结构中的地位和作用有待增强。新疆自治区自然与人文禀赋突出,可持续发展潜力巨大,但由于远离国内外主要客源市场,旅游经济整体发展水平不高,增速显著慢于区域可持续发展水平,在域内产业结构中存在边缘化可能;安徽、天津、河北、辽宁等省旅游经济增速与区域可持续发展基本同速,旅游产业地位较为稳定,但在转型优化与发展提速时面临一定困难,亟需加大旅游营销宣传,改善基础设施建设,有效实现旅游经济与区域可持续发展的良性耦合。

|

图 3 旅游经济与可持续发展耦合协调发展的典型SU曲线 Fig.3 SU Curve of Coupled and Coordinated Development of Tourism Economy and Sustainable Development |

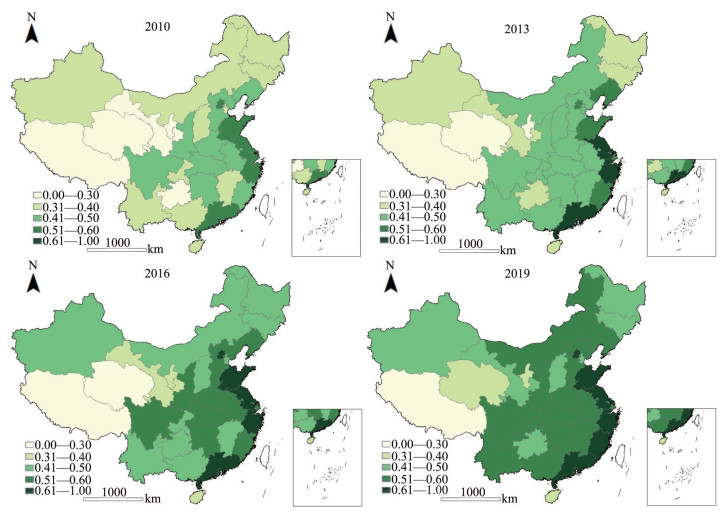

从时间序列来看,2010—2019年中国省域旅游经济与可持续发展耦合协调关系发育良好,耦合协调度由0.404增长至0.529,耦合协调等级由濒临失调型上升为基本协调型。2010年全国协调发展型省份仅有6个(北京、上海、广东、浙江、江苏、山东),发展失调型省份达到25个;2019年,协同发展型省份增至20个,发展失调型省份降至11个,各省份旅游经济与可持续发展耦合协调度都呈现增长态势。为确保旅游产业发展与中国经济整体高质量增长的一致性,近年来国家通过了一系列的政策、法规,并在地方层面得到很好的执行。2013年,《国务院关于全面推进旅游业改革和发展的意见》的颁布确定了旅游业是国民经济支柱产业和战略性新兴产业的产业定位。此后,文旅融合、智慧旅游战略的相继提出,促进了旅游产业的内涵发展与横向融合,并通过技术赋能的方式提升了旅游产业效能。2015年,创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念提出,更是为旅游产业和中国经济整体高质量增长提供了共同的理念指导。在此期间,国家还先后出台了《全国可持续发展战略纲要》《可再生能源法》《环境保护法》等政策纲要,为有效促进能源结构转变和生态环境改善,促使二者协调发展奠定了良好的基础。

从空间格局看,2010—2019年旅游经济与可持续发展耦合协调度呈现出“东强西弱”态势。2010年前后全国只有广东、浙江、上海等旅游经济领先、综合实力突出的东部省市处于协调发展阶段;经过十年建设,大陆地区东部和中部大多数省市陆续进入协调发展阶段;目前,西部和东北地区省份的耦合协调度较低。耦合协调度空间格局与旅游经济和可持续发展指数基本一致,体现出强者恒强的马太效应(图 4)。

|

图 4 中国省域旅游经济与可持续发展耦合协调空间格局(2010、2013、2016、2019年) Fig.4 Spatial Pattern of Coupling and Coordination Between Tourism Economy and Sustainable Development in Chinese Provinces (2010, 2013, 2016 and 2019) 注:基于国家自然资源部标准地图服务系统审图号为GS(2022)4312(比例尺为1:10000000)的标准地图制作,底图边界无修改。 |

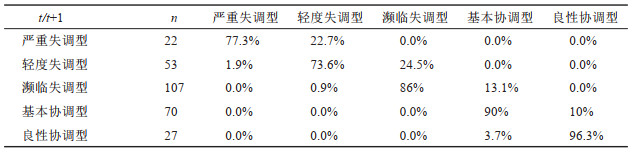

本文通过构建传统马尔可夫链,揭示研究期内省域旅游经济与可持续发展耦合协调状态及其转移流动性,其中对角线上的数据表示系统耦合协调状态保持不变的概率,反映系统演变的稳定性;非对角线上的数据代表系统在不同状态间发生转移的概率(表 3)。

| 表 3 2010—2019年省域旅游经济与可持续发展耦合协调关系的马尔科夫链转移矩阵 Tab.3 Markov Chain Transfer Matrix of The Coupled and Coordinated Relationship Between Provincial Tourism Economy and Sustainable Development in 2010—2019 |

结果发现:①对角线上的概率值均大于非对角线上的概率值,状态保持不变的总概率达到84.64%,表明省域层面上旅游经济与可持续发展耦合协调状态具有较强的稳定性,各省固有的旅游经济模式与可持续发展惯性对耦合协调类型转移影响较大。②耦合协调类型向高水平转移的概率为30.3%,远高于向低水平衰退的概率2.17%,表明中国省域旅游经济与可持续发展的耦合关系总体向协同发展方向进行,对各自系统的正反馈作用不断增强。③耦合协调类型不存在跨越式转移的现象,表明旅游经济与可持续发展的耦合演变是一种循序渐进、持续稳定的过程,在较短时间周期内无法实现跨越发展。④2010—2019年期间,各省旅游经济与可持续发展状态为协调型的次数97次,占失调型次数182的半数左右,说明这一阶段的旅游经济与可持续发展系统仍未进入发展成熟期,系统耦合协调发展水平不高,以可持续发展系统支撑旅游经济发展为主,旅游经济整体实力以及对可持续发展反哺作用有待进一步加强。

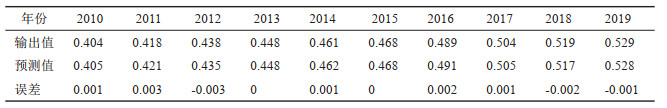

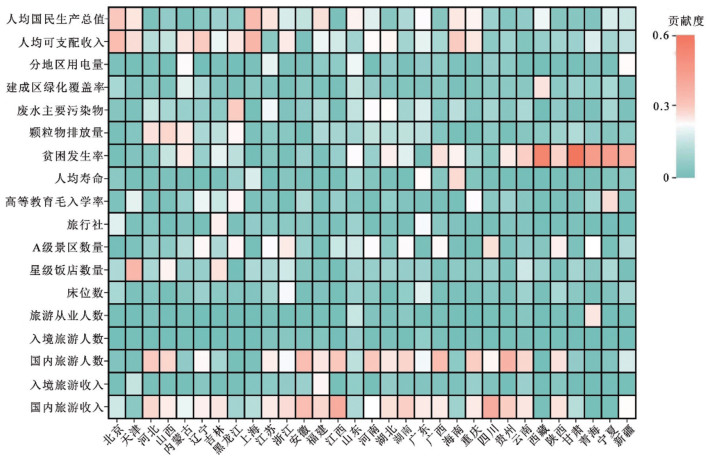

4.3 旅游经济与可持续发展耦合协调的因子贡献度根据选取的旅游经济与可持续发展系统评价指标,以2010—2016年数据作为训练样本,经反复迭代演算,最终确定网络的输入层节点为18,隐含层节点为7,输出层节点为1。模型输出值与预测值之间的误差在可接受范围内,能有效解释评估指标在动态变化过程中对耦合度的贡献,并进一步衡量其动态调控与适应能力(表 4)。

| 表 4 中国省域旅游经济与可持续发展耦合协调度BP神经网络检验与误差 Tab.4 BP neural Network Testing and Error Analysis of the Coupling Coordination Degree Between China's Provincial Tourism Economy and Sustainable Development |

基于旅游经济与可持续发展系统耦合协调度评价标准,可持续发展子系统的因子贡献度为56.7%,旅游经济子系统的因子贡献度为43.3%,区域可持续发展在系统耦合过程中发挥主导作用。中观层面,经济发展(0.331)>旅游规模(0.257)>民生改善(0.195)>旅游效益(0.107)>旅游资源(0.068)>环境质量(0.041)。经济发展既能有效提升目的地整体实力和旅游接待水平,同时也为域内居民旅行提供必要经济来源,兼具推拉两方面功效,是系统耦合协调发展的根本和前提。旅游规模是旅游消费、就业机会和相关服务需求的集中体现,规模增长可有效带动旅游业发展,推动相关产业繁荣,是系统高水平耦合重要调控因素。二级指标中,人均GDP、人均可支配收入、国内旅游人数、国内旅游收入和贫困发生率指标对系统耦合协调度的贡献较为突出;各项指标在省域层面具有一致性,但地区差异在特定领域也比较明显,例如西藏、甘肃、宁夏等省份受贫困发生率指标影响巨大,河北、山西等省份则对颗粒物排放指标等环境指标更为敏感(图 5)。

|

图 5 中国省域旅游经济与可持续发展耦合协调度二级指标因子贡献度 Fig.5 Contribution Degree of the Second Level Indicator Factor for the Coupling and Coordination Between China's Provincial Tourism Economy and Sustainable Development |

本研究从复杂系统理论、可持续发展理论和协同理论切入,以2010—2019年中国大陆地区31个省级区划的面板数据为研究单元,通过构建旅游经济与可持续发展复杂系统的耦合协调度模型,较好的刻画了该时期中国省域旅游经济水平、可持续发展水平的时空分异特征和二者的耦合关系,通过马尔科夫链分析法和BP神经网络对其耦合协调类型的转移机理和影响因素进行研究,得出以下结论。

5.1 研究结论(1)旅游经济与区域可持续发展间存在互为支撑、互为驱动的耦合互动关系,“SU曲线”模型可有效评测旅游经济与区域可持续发展复杂系统的演化类型和发展阶段,为旅游产业与目的地协调发展研究提供了新的理论思路和研究方法。

(2)2010—2019年期间,中国旅游经济指数呈快速增长态势。东部沿海省份旅游经济起步早,处于稳定增长阶段;中西部地区旅游经济总量低,资源优势日益突出,贵州、青海、西藏、云南等省区进入快速增长阶段。可持续发展指数整体增长平稳,对旅游经济起到较好的支撑作用;东南沿海和秦岭淮河两条轴线构成的“T”字型框架搭建起中国大陆地区可持续发展的空间格局,可持续发展能力沿轴线向外扩张。

(3)中国省域旅游经济与可持续发展耦合协调度在时间序列上呈稳步上升的变化趋势,处于从濒临失调到基本协调的转化阶段。在空间格局上呈“东强西弱”特征,从东部沿海到西部内陆指数逐步下降,呈现明显的阶梯结构。省域旅游经济与可持续发展耦合协调状态相对稳定,位置变化多发生在相邻状态等级之间,难以在短期内实现跨越式发展;系统耦合状态以良性的向上突破为主,但存在衰退失调的概率,因此在旅游开发中须始终坚持新发展理念,走可持续发展道路。

(4)中国省域旅游经济与可持续发展系统具有较高的关联性。区域可持续发展能力是系统耦合协调发展的主要影响因素,旅游经济发展水平对系统耦合协调具有重要影响作用;区域经济发展水平、旅游规模、社会民生状况是影响旅游经济与可持续发展系统耦合协调状况的重要因素,其他影响因素依次为旅游效益、旅游资源和环境质量。

5.2 展望与建议旅游作为典型环境依托型产业,游客与目的地居民具有共同占用经济空间、生态空间和生活空间的特征,旅游经济与目的地可持续发展间通过资金流、人员流、物资流和信息流的相互交流产生耦合互动的关联关系,形成支撑、驱动、制约、反馈的作用机制。本文根据旅游地生命周期理论和环境库兹涅兹曲线构建“SU曲线”模型,并在省域空间尺度上得以验证,为旅游可持续发展研究提供了新的模型框架。但受限于研究的时空尺度,“SU曲线”模型是否存在更多的演变类型仍属未知,增益和反馈的量化计量方法也尚未明晰,因此模型的可靠性和解释力还需要在不同时间序列和空间尺度上继续进行实证验证。2020年初爆发的疫情对旅游经济与可持续发展系统冲击明显,为研究系统发展韧性提供了良好的时间窗口和样本数据,但受数据完整性制约,有待今后的持续研究。

推动旅游经济与区域可持续发展耦合协调是实现经济高质量发展的重要途径。在政策建议上,一是要更加深刻地认识可持续发展对旅游经济的支撑驱动作用,加强环境立法和执法力度,将生态环境的保护与优化作为旅游经济发展出发点,坚持走可持续发展道路。二是要抓住人工智能技术取得突破性进展和疫情结束的有利时机,以智慧旅游、全域旅游建设为抓手,全面恢复入境旅游,提振国内旅游,利用旅游业的强大基数效益和产业带动效应全面提升经济发展活力。三是要持续推进文旅融合、乡村振兴战略,以旅游产业发展推动文化传承交流与新型城镇化建设,构建社会友好的旅游文化氛围。四是要注重区域协调,根据不同地域旅游经济发展与可持续发展具体情况制定差异化发展战略,加强对西部和东北省份支持力度,将旅游作为西藏、宁夏、黑龙江等省份实现可持续发展重要的产业选择,通过完善基础设施建设,加强营销宣传等手段发展当地旅游产业,最终促进区域可持续发展水平的全面提升。

| [1] |

Po W C, Huang B N. Tourism development and economic growth: A nonlinear approach[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2008, 387(22): 5535-5542. DOI:10.1016/j.physa.2008.05.037 |

| [2] |

Lee C G. Tourism and economic growth: The case of Singapore[J]. Regional and Sectoral Economic Studies, 2008, 8(1): 89-98. |

| [3] |

Majeed M T, Mazhar M. Managing economic growth through tourism: Does volatility of tourism matter?[J]. Decision, 2021, 48(1): 49-69. DOI:10.1007/s40622-020-00259-1 |

| [4] |

生延超, 钟志平. 旅游产业与区域经济的耦合协调度研究——以湖南省为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(8): 23-29. [Sheng Yanchao, Zhong Zhiping. Study on the coupling coordinative degree between tourism industry and regional economy: A case study of Hunan province[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(8): 23-29.] |

| [5] |

毛丽娟, 夏杰长. 旅游业发展对区域经济增长影响研究[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2021, 23(3): 71-79, 107-108. [Mao Lijuan, Xia Jiechang. Research on the influence of tourism development on regional economic growth[J]. Journal of Hohai University(Philosophy and Social Sciences), 2021, 23(3): 71-79, 107-108.] |

| [6] |

Callaway D W, Smith E R, Cain J, et al. Tactical emergency casualty care(TECC): Guidelines for the provision of prehospital trauma care in high threat environments[J]. Journal of Special Operations Medicine, 2011, 11(3): 1-20. DOI:10.55460/2YKV-VF0P |

| [7] |

Manning R, Wang B, Valliere W, et al. Research to estimate and manage carrying capacity of a tourist attraction: A study of Alcatraz Island[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2002, 10(5): 388-404. DOI:10.1080/09669580208667175 |

| [8] |

杨春宇, 成铁翔, 洪焕州, 等. 生态文明视域下旅游生态系统演化发展理论、模型与方法研究进展与展望[J]. 生态经济, 2022, 38(5): 138-146. [Yang Chunyu, Cheng Tiexiang, Hong Huanzhou, et al. Research progress and prospect of tourism ecosystem evolution theory, model and method from the perspective of ecological civilization[J]. Ecological Economy, 2022, 38(5): 138-146.] |

| [9] |

章锦河, 张捷. 旅游生态足迹模型及黄山市实证分析[J]. 地理学报, 2004, 59(5): 763-771. [Zhang Jinhe, Zhang Jie. Touristic ecological footprint model and analysis of Huangshan city in 2002[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(5): 763-771. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2004.05.015] |

| [10] |

彭红松, 章锦河, 韩娅, 等. 旅游地生态效率测度的SBM-DEA模型及实证分析[J]. 生态学报, 2017, 37(2): 628-638. [Peng Hongsong, Zhang Jinhe, Han Ya, et al. Measurement and empirical analysis of eco-efficiency in tourism destinations based on a slack-based measure-data envelopment analysis model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(2): 628-638.] |

| [11] |

Hayward T. Thomas Pogge's global resources dividend: A critique and an alternative[J]. Journal of Moral Philosophy, 2005, 2(3): 317-332. DOI:10.1177/1740468105058157 |

| [12] |

孙九霞, 保继刚. 从缺失到凸显: 社区参与旅游发展研究脉络[J]. 旅游学刊, 2006, 21(7): 63-68. [Sun Jiuxia, Bao Jigang. From absence to distinction: The research context of community participation in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(7): 63-68.] |

| [13] |

李正欢, 郑向敏. 国外旅游研究领域利益相关者的研究综述[J]. 旅游学刊, 2006, 21(10): 85-91. [Li Zhenghuan, Zheng Xiangmin. A literature review of stakeholder theory in tourism research abroad[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(10): 85-91.] |

| [14] |

Scheyvens R. Ecotourism and the empowerment of local communities[J]. Tourism Management, 1999, 20(2): 245-249. |

| [15] |

周成, 冯学钢, 唐睿. 区域经济—生态环境—旅游产业耦合协调发展分析与预测——以长江经济带沿线各省市为例[J]. 经济地理, 2016, 36(3): 186-193. [Zhou Cheng, Feng Xuegang, Tang Rui. Analysis and forecast of coupling coordination development among the regional economy-ecological environment-tourism industry: A case study of provinces along the Yangtze economic zone[J]. Economic Geography, 2016, 36(3): 186-193.] |

| [16] |

庞闻, 马耀峰, 杨敏. 城市旅游经济与生态环境系统耦合协调度比较研究——以上海、西安为例[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26(12): 44-48. [Pang Wen, Ma Yaofeng, Yang Min. Comparison analysis on coupling relationship and coordinated development of tourism economy and ecological environment system: A case of Shanghai and Xi'an city[J]. Statistics and Information Forum, 2011, 26(12): 44-48.] |

| [17] |

杨水根, 何松涛. 数字经济对可持续发展的影响及其耦合关系——基于长江中游城市群的实证分析[J]. 华东经济管理, 2023, 37(5): 1-13. [Yang Shuigen, He Songtao. The impact of digital economy on sustainable development and its coupling relationship: An empirical analysis based on the urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. East China Economic Management, 2023, 37(5): 1-13.] |

| [18] |

张伟强, 王慧扬, 张宏峰, 等. 河南省可持续发展实验区科技创新能力与可持续性发展水平耦合关系研究[J]. 地域研究与开发, 2002, 41(6): 31-36. [Zhang Weiqiang, Wang Huiyang, Zhang Hongfeng, et al. Coupling relationship between scientific and technological innovation abilities and sustainable development level of Henan province's sustainable development experimental zones[J]. Areal Research and Development, 2002, 41(6): 31-36.] |