2. 内蒙古大学 历史与旅游文化学院,呼和浩特 010021;

3. 内蒙古大学 经济管理学院,呼和浩特 010021;

4. 呼伦贝尔学院 旅游与地理学院,呼伦贝尔 021000

2. College of History and Tourism Culture, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China;

3. College of Economics and Management, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China;

4. College of Tourism Management and Geographic Sciences, Hulunbuir University, Hulunbuir 021000, China

随着“绿水青山就是金山银山”和“碳达峰”“碳中和”共识的传播,旅游发展与生态环境保护协同已成为高质量发展的重要议题。国家高度重视草原生态环境的脆弱性,陆续出台了《中华人民共和国草原法》《关于加强草原保护修复的若干意见》等文件,结合人工修复与自然恢复推进草原生态环境保护,合理利用草原资源以推动草原旅游发展。我国草原主要分布于内蒙古、新疆、青海、甘肃和西藏等少数民族聚居区[1],在维护国家生态安全和边疆稳定、促进农牧业生产、保护生物多样性等方面具有基础性、战略性作用,亦是实现草原旅游的先决条件。草原旅游是指以草原独特的自然生态风光和在此环境形成的少数民族民俗文化风情为吸引物进行的旅游活动[2],涵盖民族歌舞表演、节庆仪式活动、体育赛事、餐饮、观赏、避暑等内容的旅游经营与服务项目。学界已关注到草原旅游天然具有自然与人文情境复合属性,草原不仅蕴含丰富的动植物资源、壮美的自然生态风光,而且拥有厚重的少数民族文化历史、独特的草原文化景观[3]、游牧民族文化[4]等文化属性,部分学者从多主体视角[1, 5]对草原旅游的自然生态发展、可持续开发利用、生态脆弱性与敏感性[6]等方面展开研究。事实上,草原的自然与文化生态都非常敏感脆弱,极易受气候波动、人类扰动等因素影响,亟待学界关注和反思人类与生态环境之间的关系。

游客是旅游活动的主体,旅游地的环境质量与游客环境行为息息相关[7],游客在草原上踩踏、开车碾压、污染水源、乱扔垃圾、伤害动物等不文明行为屡见不鲜,严重干扰草原。同时,游客对草原文化认知不足、存在误解,导致游客在草原人文情境中仍产生环境破坏行为,甚至引起主客矛盾与冲突。近年来有学者关注到生态旅游背景下的游客感知与行为,发现多数游客亦存在自发的“亲环境”倾向[8],并开展大量研究。文献回溯发现,游客环境感知的国内外相关研究有以下特点:其一,对环境感知的概念界定与内容构成尚不明确,如部分学者认为环境感知存在主客体差异,且有广义与狭义之分[9],将环境感知与环境观念、环境意识[10]、环境满意度[11]画等号,概述为游客对环境深入了解后不断变化的一种主观感受[12],并将其细分为环境恢复感知[13]、环境风险感知[14]等;其二,既往的游客环境感知研究,多泛指游客受外源性或内生性因素诱发对环境气候、环境质量、环境氛围、拥挤度等的一般性认知,并将研究重点聚焦于人口统计变量和心理变量,其中在心理变量层面细分为认知层面与情感层面[15];其三,对环境感知的研究情境以生态公园[16]、山岳[17]、森林[13]等自然环境为主,对中国文化背景下人文环境因素探讨较少,且缺乏相应的环境情感层次划分。然而,环境感知并非游客与生俱来的,而是游客秉持环保理念通过环境认知与环境情感不断交互作用的体现,不仅侧重于游客自觉地接受环境知识教育、有意识地关注与爱护自然和人文环境[18],而且强调游客基于环保理念对环境的全面深层认知,并唤醒环境情感。因此,环境感知是激发亲环境行为的心理动因。

与此同时,国内外学者对游客的亲环境行为进行了诸多探索,普遍认为亲环境行为是由亲社会行为(pro-social behavior)演化而来[19],与环境保护行为、环境责任行为、环境友好行为、低碳行为等概念类似[20],是个体或团体为促进环境保护和自然生态可持续发展从而降低对生态环境负面影响的行为[21]。纵观亲环境行为相关研究,国外学者对其定义和影响因素[22]探讨较多,亲环境行为研究对象由单一行为的单维结构向多维结构[23]深化转变,然而对游客游历情境转变中的亲环境行为却鲜有探究。国内研究有以下特点:多运用定量方法,基于计划行为理论、“认知—情感—行为”理论等理论视角探究变量因素对亲环境行为的中介作用及表现[24],聚焦于量表开发与维度测量研究[9],质性研究相对较少;众多学者多关注山岳[18]、河湖[9]、森林[25]等生态旅游地类型的游客亲环境行为,并在其中提及游客与东道主、动植物间的友好互动,但对草原旅游情境中游客亲环境行为的探索甚少。

综上所述,游客环境感知与亲环境行为的形成受个人和情境等因素驱动,已有研究虽提及其概念内涵,但尚未形成系统化的认知内容与环境情感,且因案例地不同,数据采集方法、样本量等差异影响,不同研究者采用定量研究方法得出了差异化的理论模型,深描游客亲环境行为的定性研究鲜少。此外,既往关于环境感知与亲环境行为的相关研究多局限于自然环境[9, 25],综合自然与人文环境来探讨的分析较少,且以草原为研究情境的案例仍有欠缺,无法为草原旅游提供充分的理论参考。内蒙古呼伦贝尔草原以原生态的自然风光和民族文化吸引着众多游客纷至沓来。在草原自然情境中,游客接触到辽阔空旷的草原、草原上的河流湖泊,以及动植物等;人文情境中,游客通过草原上的景点景区、特色餐馆、节庆活动以及下马酒、烤全羊、祭敖包等仪式活动,与目的地多元主体进行互动,深入了解与体验草原文化风俗。本文从自然与人文的综合环境视角,以呼伦贝尔草原为研究对象,采用质性方法,考察如下问题:与其他类型的生态旅游地相比,在大尺度、脆弱的、自然与人文情境高度复合的草原旅游地,游客的环境感知如何?随着草原上自然与人文环境旅游情境的转变,游客有哪些亲环境行为表现?以此深入挖掘草原旅游地游客环境感知的内容与亲环境行为的表现,期冀丰盈相关理论成果,为促进草原生态旅游发展提供参考。

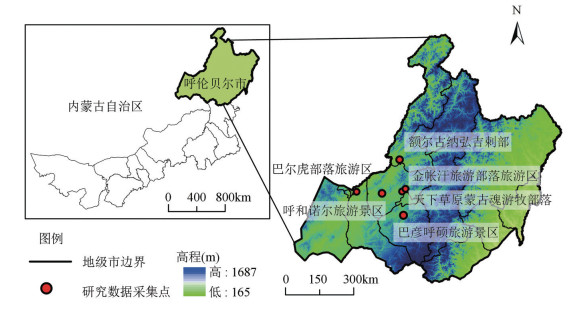

2 研究设计与方法 2.1 案例地概况呼伦贝尔草原位于内蒙古自治区东北部、中俄蒙三国交界处,是牧业四旗(新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、鄂温克旗)和海拉尔区、满洲里市及额尔古纳市南部、牙克石市西部草原的总称。以其为研究对象,有以下缘由:①呼伦贝尔草原知名度高,生态资源富集,生态地位重要而特殊,是我国重要的生物多样性保护区域和绿色生态屏障,然而其生态红线区面积占区域总面积的31%以上[26],是典型的生态环境脆弱区,对自然与人为因素的扰动极为敏感,草地退化、土地沙化与荒漠化等问题突出;②呼伦贝尔草原以原生态的草原风光与浓郁的民族民俗风情闻名,年旅游度假人数超过2000万人次,因旅游季节性明显,旅游旺季游客密集,游客量远超景区环境承载力,部分游客的不文明行为加剧破坏了生态脆弱的草原环境,旅游业发展带来的负面影响日益凸显。呼伦贝尔草原兼具地域空旷、环境脆弱和民族风情浓郁等自然与人文环境特点,有着草原旅游地的共性特征和遍在性,以其为案例地有助于探究草原游客环境感知与亲环境行为研究。

2.2 数据采集与分析 2.2.1 数据采集与清洗本文文本数据来自知名度高且点评丰富的携程、马蜂窝、去哪儿、大众点评和途牛网站。鉴于呼伦贝尔草原地域辽阔,因此数据采集点选取了“呼伦贝尔草原”,4A级旅游景区“呼和诺尔旅游景区”“金帐汗旅游部落旅游区” “巴尔虎部落旅游区”、3A级旅游景区“巴彦呼硕旅游景区”,以及游人密集且当地知名的“天下草原蒙古魂游牧部落”“额尔古纳弘吉剌部”等重点旅游景区(图 1)。上述景区风格各异、自然与人文旅游活动丰富、基础设施相对完备,且散落于呼伦贝尔草原,有助于使研究结论更加可靠。

|

图 1 内蒙古自治区呼伦贝尔市区位图及研究数据采集点 Fig.1 Geographical Location of Hulunbuir City, Inner Mongolia Autonomous Region and Data Collection Sites for the Study |

为获取更为丰富翔实的游客网络点评与游记文本,并结合携程等OTA平台关于呼伦贝尔草原初条网络点评的起始时间,本研究数据采集时间段为2015年11月1日至2021年11月1日,在多平台共获取原始评论3561条评论(合计554322字)。因在该时限内,伴随着三北防护林建设、退牧还草、草原沙化防治工程等植被恢复工程的全面实施,呼伦贝尔草原植被覆盖率得到有效提升,东道主与游客的环保意识增强;同时,该时期内游客在OTA平台频繁互动,点评量更为丰富。

继而按如下原则进行了人工筛选和清洗:文本内容丰富详实,不含仅有图片或仅有转发、分享等字样的文本;剔除商家或平台广告、商业链接等与研究主题无关的内容和多平台同一用户重复评论的内容。数据清洗后保留了2148条评论(合计374814字),作为本文的主要分析材料。

2.2.2 研究方法与过程扎根理论(grounded theory)是一种从资料中自下而上、逐级归纳构建理论的科学定性方法[27]。自20世纪末开始,陈向明[28]率先将程序化扎根理论融入中国社会科学研究,历经多年发展学者们在不同学科领域丰富延展了扎根理论的内涵和应用。本文基于程序化扎根理论运用NVivo 12对清洗后的文本数据进行编码分析,共得到5444个参考点,聚拢收敛为42个开放性编码,继而归纳为15个主轴编码,生成6个选择性编码。为保证编码结果更加客观可靠,整个研究过程均由团队成员间编码三角互证,对存在争议的编码邀请两位旅游领域的专家一同商讨决定,并预留300条评论文本用作饱和度检验与调试,确定无新增概念范畴,证明模型已达到饱和。具体步骤如下:

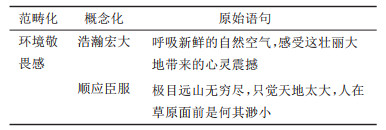

(1)开放性编码。先借助NVivo 12软件通读全部文本,对原始文本分解、比较、审视,再逐句细读文本,依据“贴标签—概念化—范畴化”的逻辑顺序对语句进行提炼,尽可能地使用游客原句作为标签。对标签归纳整理,形成概念化定义,再进行类属化聚拢,形成范畴化定义,整理后得到42个范畴形成开放性编码(如表 1)。

| 表 1 开放性编码示例 Tab.1 Open Coding Example |

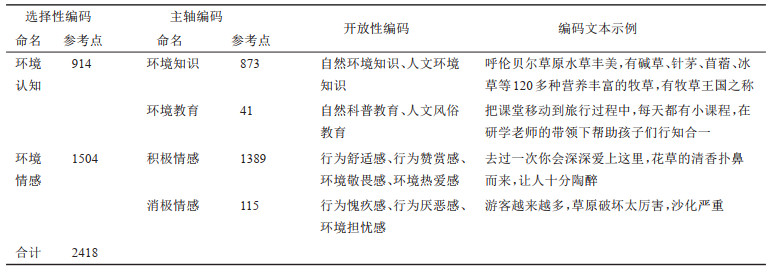

(2)主轴编码。主轴编码是对零散、模糊的开放式编码的范畴进行整合、联结。为验证开放式编码的归纳过程合理性,对照原始文本反复验证,使得主轴编码更为科学有效地反映原始资料内容,共归纳为15个主轴编码。

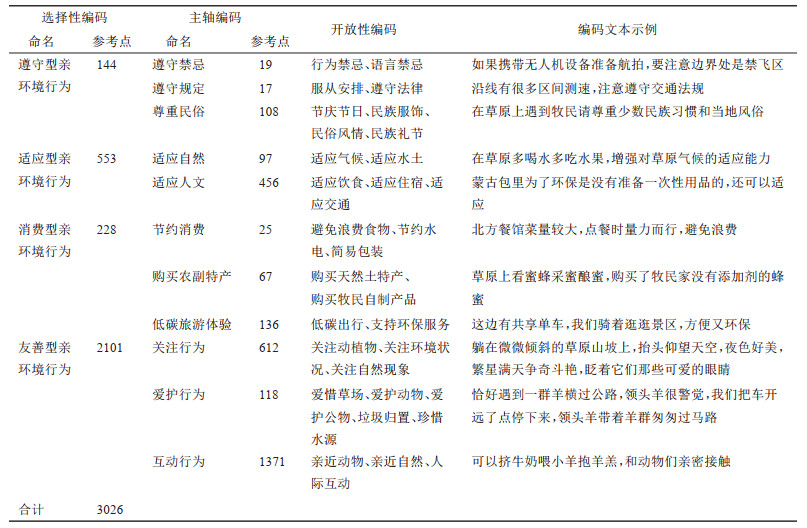

(3)选择性编码。通过聚拢归类主轴编码,本研究得到6个选择性编码(表 2、表 3),形成故事主线和脉络。

| 表 2 环境感知编码过程 Tab.2 The Process of Environmental Perception Coding |

| 表 3 亲环境行为编码过程 Tab.3 The Process of Pro-environmental Behavior Coding |

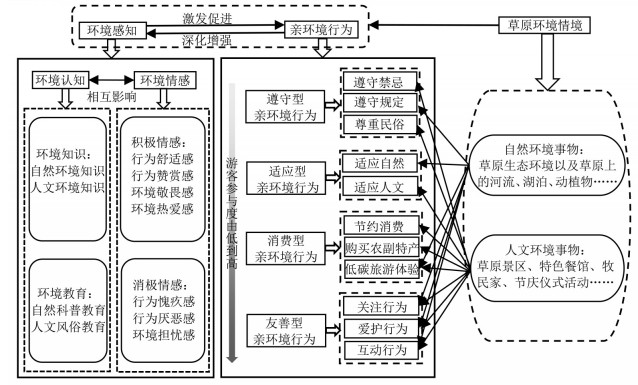

(4)描述故事线。基于文本材料和归纳的核心范畴,本文形成了关系清晰、完整的故事线,进而构筑整体理论模型(图 2)。故事线概括如下:

|

图 2 草原环境情境中游客环境感知与亲环境行为的形成机制图 Fig.2 The Formation Mechanism of Environmental Perception and Pro-environmental Behavior of Tourists in Grassland |

① 环境感知由环境认知与环境情感构成,环境认知涵盖环境知识与环境教育,环境情感涵盖积极情感与消极情感。既往学者研究发现环境认知与环境情感对游客亲环境行为具有促进作用[29],环境认知体现在环境知识、环境教育等方面,环境认知水平的提高能够促进公民产生更多的亲环境行为[30]。同样,充分的环境认知会激发个体的环境热爱感、环境愧疚感等环境情感[31],促进亲环境行为的产生,“不仅被美丽的草原风景吸引,更吸引我的还有非常有特色的蒙古包,在那里要遵守少数民族同胞的习俗”(HLBE-19-2)①。

② 游客基于所接触的草原自然和人文环境情境,形成了遵守型、适应型、消费型、友善型四类亲环境行为表现,亲环境行为的实施会增强人们的环境认知,提高环境技能,增强环境知识,产生相应的环境情感[32],“和小羊的亲密接触,看着满天的星星和绚烂的夜晚,与大自然融合,在这里一切都可以释怀”(HLBE-64-2)。

3 结果分析 3.1 草原旅游情境中游客环境感知分析 3.1.1 游客环境认知分析(1)环境认知的形成

环境知识和环境教育促进了游客环境认知的形成。环境认知是游客对环境事物的知识、看法、观点,以及对环境知识的学习和基本理解[30]。草原游客的环境认知多聚焦于环境知识,环境教育相对较少。其中,环境知识是游客基于过往经验形成的知识储备,包括自然环境知识和人文环境知识。草原自然环境独特,游客出游前和旅途中会关注天气气候、景点地理区位、草地植被生长态势等自然环境知识,也对游牧民族生活习惯、蒙古族民俗风情、中俄蒙边境风情等人文环境知识方面有着一定的了解,“在大草原深处的游牧部落逐水草而居,大家来之前可以先查一查游牧民族相关知识”(HLBE-65-8)。此外,环境教育是环境认知最直接有效的方式,促进游客积极学习,分为“自然科普教育”和“人文风俗教育”两类。研究发现对游客进行环境教育的形式有:家人朋友、导游、景区管理人员等“他导式”劝导环境教育,以及受到景区警示牌、解说牌等“自导式”自发环境教育形式。例如,在游前以及游玩时家长会向孩子普及知识,增强自然科普教育,提升环境认知;游客在旅途中会自发性模仿其他游客的行为,他人也会对不文明游客进行环境教育,指明并讲解草原环境知识。此外,学校与社会层面也会开展相应的自然科普教育和人文风俗教育,通过自然生态体验、非遗手工艺体验等研学课程活动,帮助青少年群体形成正向的环境认知。

流动扫视与驻足凝视相结合是环境认知的另一途径。在大尺度的草原环境中部分游客以自驾游的方式实现旅游流动,“扫视”是游客在漫长旅途中增进对草原生态环境认知的重要途径,“牛羊成群”“牧民”“牧场”等多次在游记中提及,频繁出现在游客视野中,成为草原的真实写照。游客不仅着眼于宏大壮美的草原风光,还留恋草原上河流、湖泊、湿地等自然景观,鲜亮的“绿色”冲击着游客的视觉感知,随走随拍成为游客在草原环境中特色旅游体验。在小尺度的景点景区环境中,游客漫步其中,感官却被强烈刺激,驻足凝视成为重要的环境认知途径,如在景区观赏日出日落、静心观赏花草等。

(2)环境认知内容特征

空旷感与拥挤感对比强烈。大尺度草原环境以地广人稀的空旷感为主要特点,游客对草原旅游地空旷感的地理想象是游客期望逃离日常生活、放纵与治愈自我的重要驱动力,借助骑马、漫步等形式促使身心充分融入草原环境。当游客深入草原腹地后,渴望放松身心、探究未知区域的奥秘,也因缺少日常生活中他人的凝视,在草原上尽情狂欢、随心所欲,身心与情境相互交融。但就具体的景区而言,在旺季时游客的拥挤感明显增强,景区人满为患的过度旅游问题日益凸显,损伤脆弱的草原环境,游客的环境心理容量也超负荷,旅游体验质量下降,“暑期拥挤的人群足以让一切的美景破灭”(HLBE-49-1)。有些游客在掌握草原旅游淡旺季规律后,错峰出游,意图规避拥挤度较高的景区,期待提升旅游体验质量,“去年旅游淡季去的,超级开心,酒店也便宜,真人少景美的好地方”(TXCY-25-3)。

重视审美愉悦体验、忽视草原环境的脆弱性。每年7— 8月是草原植被生长最为旺盛、植被覆盖度最高的时候,亦是旅游旺季。然而,游客在点评中侧重于描述景色优美、审美愉悦体验等现象,普遍忽视了肆意游玩后对草原的破坏,“今天最爽的就是领队开着车带我们穿越草原无人区,肆意穿行在大气秀丽的自然风光中,感受在大草原油门踩到底的快感”(HLBE-160-2)。些许游客由于环保观念薄弱、对草原生态的脆弱性认知不足,加之自制力欠缺,使其仍存在不文明行为,污染水源,甚至为火灾等埋下隐患,“草原野炊出发前准备好牛肉羊肉串等食物,在草原深处,坐在草原上就地烧烤”(HLBE-98-3)。牛、羊、马、格桑花、芍药花等动植物引得游客关注,部分游客在脆弱的草原环境中驱赶动物、采花摘果、随意踩踏等,人为干扰草原生态系统。同时,草原景区为丰富游客活动内容,盲目开发旅游项目,大兴土木修建滑草、热气球平台等娱乐设施,举办声势浩大的烟花篝火晚会,旅游活动范围逐渐扩张,对草原资源的索取与掠夺加大,侵扰生物生存环境,在主客共同作用下严重破坏草原环境,但游客对此认知较弱,“在草原上有盛大的篝火晚会,导游超级好给我们准备了烟花和孔明灯”(JZH-12-2)。此外,厕所不足、垃圾桶较少、交通路况较差等基础设施不够完善,在一定程度上增加了游客破坏草原环境的可能性。

对人文环境关注不足。呼伦贝尔是“中国北方游牧民族摇篮”,边境风情与草原文化极具魅力。众多少数民族长期生活在草原上,保留着独特的生产生活方式和民俗文化,其中一些民族支系弱小、文字缺失,民族文化传承极具必要性。然而,研究发现游客对草原环境的感知表现为对自然环境关注较多,对民族风俗禁忌、服饰礼节、饮食住宿等人文环境方面关注相对较少,不仅体现在游客对草原人文环境的总体评论文本量较少,且在已有评论文本中游客对人文环境认知也存在不足。部分游客对草原人文风情浅尝辄止,因不知民族禁忌的深层次文化内涵,而与居民产生认知观念差别,对明文规定或约定俗成的禁忌无意间表现出不文明行为。此外,亦有游客对少数民族风俗了解较少,如游客对祭敖包习俗感到陌生、对哈达颜色的含义充满好奇等,“敖包究竟是什么?大概南方人普遍与我一样,认作是蒙古族的帐篷、毡房”(BYHS-28-5)。蒙古族餐饮、俄罗斯风情餐饮等美食和蒙古包、木刻楞等住宿形式作为游客在草原上重要的旅游体验项目,游客对差异化的食宿形式饶有兴趣并展开疑问,“这些蒙古包建造的原理、用材,以及草原上住它的优势是什么呢”(BEH-11-6)。

3.1.2 游客环境情感分析(1)积极情感

环境情感是游客对环境充分认知后在心理层面的映射和情绪体验。在草原旅游情境中,游客的积极情感包括基于自身亲环境行为的行为舒适感、基于他人践行环保行为的行为赞赏感、基于对生态环境的环境热爱感和环境敬畏感,该类情感增强了游客践行亲环境行为的可能性。行为舒适感是指游客在践行亲环境行为后产生的惬意沉醉感、荣誉自豪感等。行为赞赏感是游客将他人景观化而反身观照的过程,表现为对他人爱护环境、保护草原等亲环境行为的赞赏,“我们不禁为国家保护草原决策的正确性拍手,要不然人类对大自然的破坏就会加剧,我们人类赖以生存的家园就会岌岌可危”(HLBE-640-1)。环境热爱感强调了游客沉浸在草原上的兴奋欣喜感、归属感等,唤起游客的情感共鸣,提升了游客在草原的旅游具身体验,这在饱受噪声干扰、环境污染的城市游客中表现更为明显。敬畏感是一种自我超越的积极情绪,诱发源包括物理诱发源(如宏伟的景观)、社会诱发源(如神佛)和认知诱发源(如高深的理论)。草原的空旷宏大与游客的自我渺小感知形成鲜明对比,游客的环境敬畏感被唤起后,更加关注自然环境并会认为自己依附于所在环境,在此情境下会感恩上天的赐予、对山川河湖等壮丽景观肃然起敬、对古老神秘的原始部落充满惊叹等,“到了呼伦贝尔草原才感觉天地之大,觉得人都变得很渺小了,这片被上帝庇佑的大地,自然生态环境仍保持其原始古貌,每一个生灵都崇高无尚”(HLBE-73-1)。

(2)消极情感

消极情感包括基于自身环境破坏行为的行为愧疚感、基于他人环境破坏行为的行为厌恶感、基于对生态环境的环境担忧感。消极的环境情感会使游客放弃或愧疚于自己的不环保行为,减少环境破坏行为,从而有益于旅游地生态环境的可持续发展。在游客消极情感的行为愧疚感中,游客在产生环境破坏行为后产生自责、内疚等情感,“我们在弯弯曲曲的河边选个地方来一次野炊烧烤,后来想想确实有点破坏环境了”(HLBE-384-1)。游客会对他人的环境破坏行为产生行为厌恶感,并呼吁他人尽量减少此类事件的发生。当游客看到草原因过度放牧、环境承载力超负荷等人为因素受损时,游客会对草原生态环境充满担忧。

3.2 草原旅游情境中游客亲环境行为分析 3.2.1 遵守型亲环境行为遵守型亲环境行为是指游客受个人规范、法律道德规范、他人劝导、警示告诫等外界条件约束下,被动地遵守环境保护相关制度准则的行为。由表 3可知,游客遵守型亲环境行为占比最少,行为表现为遵守规定、遵守禁忌和尊重民俗三方面。遵守规定是指游客在草原自然与人文情境中需遵守指示牌、路标、景区游览和管理规定等,“草原公路沿线有很多区间测速,注意遵守交通法规”(HLBE-11-3)。禁忌以其道德制约力对人的行为进行规训,遵守禁忌是对环境破坏行为的限制与约束,细化为行为禁忌和语言禁忌。游客行为禁忌有禁止采摘、禁止踩踏、禁止跨越、禁止拍照等,语言禁忌有禁止喊叫、禁止喧哗等内容,“寺庙参观需摘下帽子,不准用手摸佛、壁画等,更不能从上面跨过,在寺庙里不准吸烟和大声喧哗”(HLBE-2-7)。呼伦贝尔草原上少数民族众多,民族民俗文化浓郁。“尊重民俗”是主客和谐共处的基础,主要体现在人文情境中,包括尊重节庆节日、民族风情、民族礼节、民族服饰等方面,如蒙古族有下马酒的礼节,游客入境随俗,乐于体验、尊重这一民俗。

3.2.2 适应型亲环境行为达尔文在进化论中提出“适应”一词,即各类生物在不断变化的环境中,为了生存改变自身机能的一种现象[33],当生物所处的环境系统不平衡时,则需要生物体进行主动调整,这一过程即为适应的过程。伴随着适应性理论在心理学、生态学、地理学等学科的应用与发展,已经验证了人们在自然与人文环境中均存在适应行为[34, 35],但正面提出游客适应型亲环境行为的研究较为稀少。事实上,研究发现,适应型亲环境行为是游客在草原旅游情境中频繁发生的行为。

与被动地遵守有所不同,适应型亲环境行为作为游客主动适应环境的形式,是个体获取、整合环境各方面信息后对自我行为的调控,也是旅游活动中普遍且频发的行为现象。当游客发现目的地与客源地存在自然气候、风土人情等方面差异大时,会产生遥远的心理距离,并意识到这是惯常环境中难以接触的旅游地类型。因此,个体会增强对环境的主动适应性,积极搜集和分析目的地环境信息,采取措施适应自然或人文环境,而非极力改造或破坏环境。呼伦贝尔草原紫外线强、昼夜温差大,影响游客的旅游体验,但游客仍选择亲近、体验草原自然与人文事物。随着草原旅游活动的深入,游客的适应型亲环境行为通过旅游装备得以展现,包括适应自然和适应人文。游客在了解草原自然环境状况后采取措施主动适应自然,行为表现为适应水土、适应气候差异等,“在这里为避免肠胃不适,应喝矿泉水或者开水、多吃新鲜的瓜果蔬菜”(HLBE-21-3)。在适应人文环境时,包括适应住宿、适应饮食、适应交通等,游客自备相应物品以满足基本需求,即游客出于环保和亲近环境的目的,尽管不习惯草原上的特色民宿、风味餐饮等人文元素,但仍愿意适应的行为,“蒙古包里为了环保是没有准备一次性用品的,还可以适应”(HLBE-39-2)。

3.2.3 消费型亲环境行为消费型亲环境行为表现为游客在旅途过程中秉持环保理念的绿色购买方式,不仅促进旅游可持续发展,并带动当地社会经济[20],具体表现为节约消费、购买绿色无污染的农副产品、采用低碳环保的旅游体验等形式。研究发现游客消费型亲环境行为占比较小,一是因为在空旷的草原上游客能消费的物品较少,二是部分游客出于自备物品、不适应当地环境等原因避免或减少额外的旅游消费,故较少旅游评论提及。鉴于游客出游前大多已有消费预期,旅游地的新奇商品会唤起游客的购买欲,游客在身体欲求与行为失范的矛盾中,拒绝奢侈的消费生活方式、坚持绿色消费行为是对生态环境和自然资源的有力保护,在食宿方面的绿色行为或许源于传统的节约理念和大众日常消费习惯。在节约消费中,游客表现为避免浪费食物、节约水电、简易包装等,“北方餐馆菜量较大,点餐时量力而行,避免浪费”(HLBE-55-2)。

购买农副特产包括两类元素:购买天然土特产、购买牧民自制产品。绿色新鲜、无污染的农副产品也博得游客青睐,外地游客在见到草原白蘑、野生中药等天然土特产时,产生购买欲;当地居民顺势而为,将自制的酸奶、马奶酒、奶酪、牛肉干、蓝莓果酱等物品进行售卖。游客在低碳旅游体验方面有着低碳出行、支持环保服务的行为表现,如乘坐公共交通或骑共享单车的低碳出行模式、支持目的地不提供一次性用品、选择绿色节约的农家餐厅和更环保的民宿等形式,使自己在进行旅游活动时对环境影响最小化,“这边有共享单车,我们骑着逛逛景区,方便又环保”(HLBE-152-5)。

3.2.4 友善型亲环境行为友善型亲环境行为是指游客保护生态环境、避免或减轻对旅游地的干涉、采取行动以爱护自然的行为。该类行为相对于其他类型亲环境行为而言比重最大,涵盖关注行为、爱护行为、互动行为。在关注行为中,众多游客会驻足停留观看马牛羊、格桑花、杜鹃花等动植物;此外,河湖景观、草原日出、夜晚星空、火烧云等景观使游客目不暇接,产生情感共鸣。在爱护行为层面,自然环境中表现为珍惜水源、爱惜草场、爱护动植物等行为,人文环境中表现为爱护公物、垃圾归置等行为。游客在情景交融的草原情境中产生丰富多样的互动行为,如亲近自然、亲近动物、人际互动等,游客在自然环境中亲近自然的方式表现为躺在草地上亲近自然,观赏花草并与其拍照合影等。亲近动物有抱羊羔、剪羊毛、喂食驯鹿、骑马等方式,与动物友好互动增进了游客的旅游体验,“与驯鹿进行近距离地亲密接触,给它们喂食物”(HLBE-26-2)。人际互动则是游客与景区工作人员、居民、其他游客等多元主体间的友好互动,表现为分享信息或物资、为他人提供帮助等,“走访牧户人家,品尝牧民做的糕点、奶茶,玩互动游戏”(BEH-31-3)。

4 讨论(1)本文发现环境认知和环境情感直接影响游客环境感知,会使游客对周围环境更加关注[17],促使游客践行亲环境行为[18, 25]。既往研究已发现认知对情感具有直接影响,并证实了环境情感在亲环境行为中具有正向驱动作用[29],本研究印证了上述观点。同时,本文发现并创新性地总结了草原旅游情境中游客环境认知的自然与人文双重属性,确认了游客在充分的环境认知基础上,会形成对环境事物的主观评判并唤起环境情感,证实了游客存在自身、他人、环境三个层面的积极与消极环境情感[15],并补充了环境敬畏感作为游客在宏大的草原情境中重要的环境情感特征,推进了游客环境感知的理论研究,弥补了以往定量研究的不足。

(2)随着草原旅游情境从纯粹的自然环境转向主客互动频繁的人文环境,游客呈现不同的亲环境行为表现方式。以往学者多关注山岳、湖泊、湿地、森林等类型生态旅游地亲环境行为的研究,不仅对游客亲环境行为的研究侧重于单一变量阐述[16],且对草原旅游情境中的亲环境行为关注甚少。本文深入探讨了游客在草原自然与人文情境中的亲环境行为表现,为草原旅游地游客亲环境行为提供了实证支撑。文中指出的遵守型亲环境行为呼应了以往研究结论[7],并补充了遵守型亲环境行为在草原人文环境中会遵守少数民族禁忌与风俗习惯等,适应型亲环境行为涵盖适应自然和适应人文两个方面,证实了低碳绿色的消费方式是亲环境行为的重要表现[20],友善型则体现了游客关注动植物与环境状况、爱护自然事物、人际良性互动等,极大地丰富了自身的旅游体验。本文发现草原特殊的自然与人文情境使得游客亲环境行为有别于其他类型旅游地,且草原上游客与东道主、自然环境、动植物之间互动更加密切频繁,故因地制宜地提出了适应型和友善型两种新的亲环境行为,后续需要更深入的研究来论证其科学性。

(3)以往关于亲环境行为的研究多采用定量研究方法[16, 24],多由研究者引导借助问卷获取游客即时性自我评价,鲜少将其运用于大尺度的草原环境中,本文依托游客自发式的网络文本,从游客主体视角出发,借助质性方法探究其亲环境行为,突破了以往研究多运用定量方法的局限,颇具探索性。但仍有不足:鉴于文本数据限制未能提炼游客样本特征,缺乏对不同群体细分;考虑到游客在网络文本中可能会为了迎合社会期望而美化自身的环境行为,后续需结合多源数据规避这一不足;因呼伦贝尔草原旅游开发较早、知名度高、客流量大,具有成熟旅游地的独特性,故本研究结论的普适性仍需在其他草原中验证。

5 结论与建议本文基于呼伦贝尔草原研究案例,依托游客网络文本借助质性研究方法进行实证分析,深入探究草原旅游自然与人文情境中游客环境感知的内容与亲环境行为表现,得到以下结论:

(1)环境感知涵盖环境认知与环境情感,是激发亲环境行为的重要基础,其中环境认知包括环境知识与环境教育,同时,流动扫视与驻足凝视相结合是重要的环境认知途径;结合整体数据内容,发现游客存在空旷感与拥挤感对比强烈、重视审美愉悦忽视环境脆弱性、对人文环境关注不足等环境认知内容方面的特征。草原游客的环境情感有着多层次的积极和消极情感。草原天然拥有自然与人文情境的复合属性,游客对草原环境的认知程度越高、越明确破坏环境的后果,则越有可能关注草原自然与人文环境,继而衍生更为丰富的环境情感,促使游客践行亲环境行为。

(2)随着游客在草原自然与人文环境的流动,行随境迁,游客的亲环境行为在不同的具体情境中呈现出遵守型、适应型、消费型、友善型四类。本研究发现遵守型亲环境行为不仅遵守法律法规、景区规定等,还会遵守少数民族禁忌、风俗习惯等;借鉴其他学科中的适应性理论[33],本文创新性提出适应型亲环境行为,对于部分心理距离遥远且惯常环境中难以接触草原的游客而言,他们采取措施主动适应草原的自然气候与风土人情;当游客融入并认同草原文化时,会践行消费型亲环境行为;同时,游客与美景奇观、动植物、居民等产生互动时,会践行友善型亲环境行为,是对以往亲环境行为研究的有益补充。

草原上的河湖水系、动植物等自然资源,连同游牧文化、少数民族民俗风情等人文资源,成为草原旅游的核心吸引物。引导游客提升环境感知、践行亲环境行为对草原旅游可持续发展十分重要。故此,提出如下建议:

(1)在环境感知上,增强环境认知,唤醒环境情感。通过家庭、学校、景区、社会等普及草原自然和人文知识,开展环境教育主题活动,唤醒游客环境热爱感、环境敬畏感等多层次环境情感,以此加强游客环境感知。

(2)在亲环境行为上,制定并完善游客行为规范,引导游客主动适应,鼓励绿色低碳消费,提倡主客友善互动。此外,目的地服务人员、居民等应积极为游客分享信息、提供帮助、友善沟通,形成主客间良性人际互动,促进多方主体共创共享。

(3)目的地管理部门应兼顾自然与人文环境,让游客认知到草原自然环境的生态脆弱性,尊重且正确理解草原游牧文化,因地制宜开展旅游活动。

注释:

① HLBE-19-2是指该文本材料源于以“呼伦贝尔草原”为搜索主题获取的游客网络文本编号19、第2句。(下同)

| [1] |

郭景福, 药劲松. 乡村振兴视阈下呼伦贝尔草原旅游业发展[J]. 民族学刊, 2022, 13(6): 37-45, 142. [Guo Jingfu, Yao Jinsong. The development of grassland tourism in hulunbuir from the perspective of rural revitalization[J]. Journal of Ethnology, 2022, 13(6): 37-45, 142. DOI:10.3969/j.issn.1674-9391.2022.06.005] |

| [2] |

刘敏, 陈田, 钟林生. 我国草原旅游研究进展[J]. 人文地理, 2007, 22(1): 1-6. [Liu Min, Chen Tian, Zhong Linsheng. Progress of grassland tourism in China[J]. Human Geography, 2007, 22(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2007.01.001] |

| [3] |

Buckley R, Ollenburg C, Zhong L. Cultural landscape in Mongolian tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(1): 47-61. DOI:10.1016/j.annals.2007.06.007 |

| [4] |

Talinbayi S, Xu H, Li W. Impact of yurt tourism on labor division in nomadic Kazakh families[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(3): 339-355. DOI:10.1080/14766825.2018.1447949 |

| [5] |

Wang S, Wang J, Li J, et al. Do motivations contribute to local residents' engagement in pro-environmental behaviors? Resident destination relationship and pro-environmental climate perspective[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(6): 834-852. DOI:10.1080/09669582.2019.1707215 |

| [6] |

Fischer A P, Paveglio T, Carroll M, et al. Assessing social vulnerability to climate change in human communities near public forests and grasslands: A framework for resource managers and planners[J]. Journal of Forestry, 2013, 111(5): 357-365. DOI:10.5849/jof.12-091 |

| [7] |

范香花, 黄静波, 程励. 生态旅游地居民环境友好行为形成机制: 以国家风景名胜区东江湖为例[J]. 经济地理, 2016, 36(12): 177-182, 188. [Fan Xianghua, Huang Jingbo, Cheng Li. The formation mechanism of environmental friendly behaviors of residents in ecotourism areas: Taking Dongjiang Lake as a national scenic area as an example[J]. Economic Geography, 2016, 36(12): 177-182, 188.] |

| [8] |

Bamberg S, Schmidt P. Incentives, morality, or habit? Predicting students' car use for university routes with the models of Ajzen, Schwartz, and Triandis[J]. Environment & Behavior, 2003, 35(2): 264-285. |

| [9] |

彭建, 周尚意. 公众环境感知与建立环境意识——以北京市南沙河环境感知调查为例[J]. 人文地理, 2001, 16(3): 21-25. [Peng Jian, Zhou Shangyi. Environmental perception and awareness building of Beijing citizens: A case study of Nansha River[J]. Human Geography, 2001, 16(3): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2001.03.011] |

| [10] |

Mervi J H, Kati P, Greg H. Environmental perceptions of second home tourism impacts in Finland[J]. Local Environment, 2016, 21(10): 1198-1214. DOI:10.1080/13549839.2015.1079701 |

| [11] |

Shi J, Sun J. Meta-understanding of environmental perception in tourism: Implications for China's tourist attractions[J]. Sustainability, 2020, 12(4): 1658-1665. DOI:10.3390/su12041658 |

| [12] |

Ittelson W H. Environmental perception and urban experience[J]. Environment and Behavior, 1978, 10(2): 193-213. DOI:10.1177/0013916578102004 |

| [13] |

Zhou B, Wang L, Huang S S, et al. Impact of perceived environmental restorativeness on tourists' pro-environmental behavior: Examining the mediation of place attachment and the moderation of ecocentrism[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2023, 56: 398-409. DOI:10.1016/j.jhtm.2023.08.006 |

| [14] |

Yang X. The influence of trust on the public's environmental risk perception: Evidence from China[J]. Local Environment, 2023, 28(6): 728-738. DOI:10.1080/13549839.2023.2173730 |

| [15] |

王建明, 吴龙昌. 亲环境行为研究中情感的类别、维度及其作用机理[J]. 心理科学进展, 2015, 23(12): 2153-2166. [Wang Jianming, Wu Longchang. The categories, dimensions and mechanisms of emotions in the studies of pro-environmental behavior[J]. Advances in Psychological Science, 2015, 23(12): 2153-2166.] |

| [16] |

窦璐. 生态公园游客拥挤感知对环境责任行为的影响[J]. 城市问题, 2020(3): 47-56. [Dou Lu. Influences of visitors' crowding percep‐ tion on environmental responsibility behavior in ecological parks[J]. Urban Problems, 2020(3): 47-56.] |

| [17] |

苏欣欣, 燕子, 李红伟. 旅游者对旅游风景区的环境感知研究——以五泉山风景区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(S1): 239-242. [Su Xinxin, Yan Zi, Li Hongwei. Study on the tourist perception of tourist environment: A case study of Wuquanshan landscape area[J]. China Population, Resources and Environment, 2011, 21(S1): 239-242.] |

| [18] |

夏燕, 江海燕, 李世杰. 环境感知对农户亲环境行为意愿的影响——以大宝山尾矿区生态修复为例[J]. 热带地理, 2023, 43(3): 495-506. [Xia Yan, Jiang Haiyan, Li Shijie. The influence of environmental perception on farmers' willingness to act in proenvironment behavior: A case study of ecological restoration in the tailings area of the Dabaoshan mountain[J]. Tropical Geography, 2023, 43(3): 495-506.] |

| [19] |

邱宏亮, 范钧, 赵磊. 旅游者环境责任行为研究述评与展望[J]. 旅游学刊, 2018, 33(11): 122-138. [Qiu Hongliang, Fan Jun, Zhao Lei. Development of the academic study of tourists' environmentally responsible behavior: A literature review[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(11): 122-138.] |

| [20] |

林源源, 邵佳瑞. 乡村旅游目的地意象视角下的亲环境行为意图研究[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2021, 20(2): 88-99. [Lin Yuanyuan, Shao Jiarui. Research on pro-environmental behavioral intention from the perspective of rural tourism destination image[J]. Journal of Nanjing Tech University(Social Science Edition), 2021, 20(2): 88-99.] |

| [21] |

Ramkisson H, Smith L, Weller B. Relationships between place attachment, place satisfaction and pro-environmental behaviour in an Australian national park[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 21(3): 434-457. DOI:10.1080/09669582.2012.708042 |

| [22] |

Whitmarsh, Lorraine. Home and away: Cross-contextual consistency in tourists' pro-environmental behavior[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(4): 1-17. |

| [23] |

Borial O, Paille P. Organizational citizenship behaviour for the environment: Measurement and validation[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 109(4): 431-445. DOI:10.1007/s10551-011-1138-9 |

| [24] |

孔艺丹, 黄子璇, 陶卓民, 等. 基于乡村性感知的游客环境责任行为影响机制研究: 以南京市江宁区为例[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2019, 42(1): 124-131. [Kong Yidan, Huang Zixuan, Tao Zhuomin, et al. Research on the impact mechanism of tourists' environmental responsibility behavior based on rural perception: Taking Nanjing Jiangning district as an example[J]. Nanjing Normal University Journal (Natural Science Edition), 2019, 42(1): 124-131.] |

| [25] |

Wang Y C, Liu C R, Huang W S, et al. Destination fascination and destination loyalty: Subjective well-being and destination attachment as mediators[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(3): 496-511. |

| [26] |

冯宇. 呼伦贝尔草原生态红线区划定的方法研究[D]. 北京: 中国环境科学研究院, 2013: 55. [Feng Yu. Research on Method of Ecological Red Line Area Delineation in Hulunbeir Grassland[D]. Beijing: Chinese Academy of Environmental Sciences, 2013: 55.]

|

| [27] |

Glaser B G, Strauss A L, Strutzel E. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research, 1968, 17(4): 364. |

| [28] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999, 18(4): 58-63, 73. [Chen Xiangming. Grounded theory: Its train of thought and methods[J]. EducationaI Research and Experiment, 1999, 18(4): 58-63, 73.] |

| [29] |

党宁, 肖荟, 李文明. 游客亲环境行为的影响因素实证研究——基于情感与认知的双重视角[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 185-192. [Dang Ning, Xiao Hui, Li Wenming. An empirical study on influencing factors of tourists' pro-environmental behavior: Based on dual perspectives of emotion and cognition[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 185-192. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.03.020] |

| [30] |

丁翔, 李世平, 南灵, 等. 社会学习、环境认知对农户亲环境行为影响研究[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(2): 34-40. [Ding Xiang, Li Shiping, Nan Ling, et al. Impact of social learning and environmental cognition on farmers' pro-environmental behavior[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(2): 34-40.] |

| [31] |

李瑞, 谢梦月, 钟林生, 等. 世界自然遗产地游客环境关心、环境情感与亲环境行为研究[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 37(12): 192-200. [Li Rui, Xie Mengyue, Zhong Linsheng, et al. Environmental concern, environmental affection and pro-environmental behavior of tourists in worldwide natural heritage sites[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2019, 37(12): 192-200.] |

| [32] |

Foroughi B, Arjuna N, Iranmanesh M, et al. Determinants of hotel guests' pro-environmental behaviour: Past behaviour as moderator [J/OL]. International Journal of Hospitality Management, 2022, 102: 103167. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103167.

|

| [33] |

Darwin C. On the origin of species by means of natural selection[J]. American Anthropologist, 1963, 61(1): 176-177. |

| [34] |

Yin J, Cheng Y, Ni Y. Staging a comeback? The influencing mechanism of tourist crowding perception on adaptive behavior[J/OL]. Tourism Management, 2024, 100: 104827. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104827.

|

| [35] |

Rasmi S, Ng S I, Lee J A, et al. Tourists' strategies: An acculturation approach[J]. Tourism Management, 2014, 40(3): 311-320. |