2. 西安外国语大学 国际会计与财务研究所,西安 710128

2. International Institute for Accounting and Finance, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128, China

可持续发展是指“满足当代人需要的同时,不损害后代人满足自身需要的能力”,这已成为人类追求社会和谐与永续发展理念的共识。中国作为最大的发展中国家,始终高度重视可持续发展战略的稳步实施,为世界可持续发展贡献自己的力量。2019年习近平总书记在首届可持续发展论坛的贺信中指出,中国将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面深入落实可持续发展议程。联合国教科文组织提出“没有科学就没有可持续发展”,党的二十大报告同样指出“人才是第一资源”“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,可见科技与人才对可持续发展的重要性。科技人才作为科技活动的主体,具有较强的研究开发能力和技术创新能力,是社会科技发展的重要驱动力。科技人才在本地区大量涌入产生的“集聚效应”,以及人才之间的学习合作所产生的知识“溢出效应”[1],是推动区域可持续发展的重要力量。但目前我国科技人才在空间上分布不均衡,在跨地区、跨行业交流合作方面还存在诸多障碍。那么,科技人才集聚能否有效促进当地区域可持续发展?是否对周边地区的可持续发展具有带动效应?不同类型科技人才的集聚产生的效果是否一致?是否存在最优的科技人才集聚水平?上述问题的研究对于有效配置科技人才资源,充分发挥其集聚效应,最终促进我国各地区可持续发展具有重要的理论意义和现实意义。

传统的发展理论认为物质资本是经济社会发展的主动力,如工业增长[2]等因素在推动区域可持续发展中起到重要作用。随着传统粗放型经济发展模式带来的资源消耗和环境破坏问题逐渐显现,以及经济发展过程中存在的不公、无序等社会问题,使人们逐渐认识到土地资源[3]、水资源[4]等自然资本以及市场制度[5]、文化观念[6]等社会资本更能使社会处于良性运转。随着科技革命的发展,人力资本对物质资本、自然资本的替代作用不断显现。在经济发展的不同阶段,特别是在建设更可持续的经济方面,人力资本发挥着突出作用,已成为推动可持续发展的重要动力源泉[7]。

现有研究对人才聚集与区域可持续发展的探讨主要聚焦于可持续发展的某一方面,且研究结论尚不统一。有学者认为,人才主要通过区域集聚性影响地方经济增长,如北京、上海等省市之所以能维持经济领先地位,与较高的人才集聚程度密切相关[8]。人才资本与省域生产总值水平存在显著的空间相关性和路径依赖性[9],它能够在产业集聚的基础上形成空间集聚[10],推动技术进步和经济增长[11],从而提高区域可持续发展水平。也有学者认为,人才集聚对区域经济可持续发展的影响不具有严格的正向关系[8],而是存在显著的倒U型关系[12],原因可能是人才集聚到一定程度后出现了过度拥挤、资源浪费、无序竞争的“拥挤效应”[13],阻碍了产业集群的发展,进而抑制了经济发展[14]。此外,也有部分学者通过空间计量模型研究了人才集聚对本地区可持续发展某一方面的影响,以及是否对邻近地区存在空间溢出效应[12, 15]。

目前较少有学者直接探讨科技人才集聚与区域可持续发展的关系,但现有文献表明科技人才聚集对于区域绿色发展[16]、全要素生产率[17]均产生了重要影响,甚至认为科技人才集聚相比科研经费支出对经济增长的作用更加显著[18]。不可否认,科技在促进可持续发展中扮演了不可替代的关键角色,各国要继续依靠科技创新带动可持续发展以应对全球发展的新形势、新愿景和新挑战。科技人才集聚有利于区域创新能力的提高[19],而科技创新作为实现经济社会与自然生态系统平衡的关键要素,对区域可持续发展起着不可或缺的影响[20]。因此,科技人才集聚理应对区域可持续发展起到重要的推动作用。

2 研究假设根据波特竞争优势理论,相比以自然资源为核心的初级要素,以人才为核心的高级要素更能促进区域发展[16]。科技人才集聚对区域可持续发展的影响主要体现在以下方面:一是知识“溢出效应”。知识传播已随着信息技术的不断成熟更加便捷,但高度个人化的隐性知识却很难以文字公式等形式传播,而隐性知识正是科技创新的起点和关键[21]。知识是无限的,科技人才拥有的知识却是有限的,同时知识又是异质的,多样化的知识能够促进知识结构性互补,因此他们集聚一地产生丰富的知识储备和人力资本存量必然会引发知识溢出。这不仅有利于降低知识的搜寻与传播成本,同时通过关联领域科学技术的分享与交流增强科技人才间隐性知识的开放和交互力度[22]、实现集体知识的转化,通过良性竞争激发创新精神、催生技术创新,最终有助于推动区域可持续发展。二是分工与合作。科技工作由于其复杂性和困难性,往往需要多个甚至多类型的科技人才或科研团队合作完成。空间上集聚的不同技能和不同知识类型的科技人才有利于工作分工进一步细化与专业化,使科技人才专注于自己擅长的领域、充分发挥其创新价值,通过生产要素的有效配置以及资源共享提升效率,并产生“1+1>2”的规模效应,从而提高区域科技创新效率与能力。此外,科技人才合作通过创新活动的风险分担与收益共享,有助于加快知识商业化进程及提高创新成果转化效率[19],进而推动区域可持续发展。

然而科技人才集聚与区域可持续发展之间可能并非是单纯的正向线性关系。首先从经济学视角来看,要素拥挤理论表明要素的集聚存在饱和上限,超过该上限后人才集聚效益可能由经济转为不经济,导致人才溢流[23]。科技人才队伍扩大而创新环境与组织体系却无法适应,科技人才配置与区域产业结构不匹配,这种“拥挤效应”可能造成集聚过程中发生运行阻滞、人才资源浪费积压等现象,使得产出效益受损,最终反而抑制了区域可持续发展。其次从环境心理学视角来看,当个体所处空间较小而周围人口密度达到一定水平时,个体会出现生理、心理与行为压力等特征表现,并导致系列负面影响[14]。当科技人才感知到人才拥挤时,可能会激化人才间的竞争并弱化其信任感,使得原来良性的竞争与合作转变为无序竞争,从而抑制了区域可持续发展。可见,要想使得“集聚效应”能够更好地发挥作用,必须让科技人才集聚在一个合理的区间内。因此,本文提出以下研究假设:

H1:科技人才集聚有助于促进区域可持续发展。

H2:科技人才集聚对区域可持续发展的作用存在门槛效应,即科技人才集聚程度不同,对区域可持续发展水平的影响不同。

理论上,科技人才集聚不仅会直接影响本地区可持续发展,还可能对邻近地区的可持续发展产生正反两种影响。

基于知识“溢出效应”和“示范效应”,科技人才集聚可以促进邻近地区的可持续发展。目前中国各区域拥有的知识结构不同,仍然存在知识缺口,因此区域间存在知识的“溢出效应”。相邻地区之间的技术研发和科技创新活动的开展更加频繁,科技人才通过跨区域的学习、交流、共享等合作方式,克服了知识传播的时间和空间障碍,创造了知识协同生态,促使可持续发展在区域间产生空间溢出效应。同时在区域间的增长竞争与政治晋升压力下,溢出方也会强化邻近地区的“忧患”或“追赶”意识[24],成为地区间竞相学习的对象,产生“示范效应”,促使邻近地区进一步关注科技人才的引进与培养工作,加强项目合作、跨地区交流等活动,进而使可持续发展水平在区域间具有趋同甚至赶超的态势。

基于“极化效应”和“搭便车”行为,科技人才集聚会抑制邻近地区的可持续发展。极化效应理论认为,发达地区会不断吸收高质量的要素资源,要素禀赋差异的积累将加大贫富差距。科技人才较为集聚的地区往往创新效率更高,也更容易受到创新资本的青睐。因此在市场竞争机制的作用下,邻近地区的资本、产业、人才等生产要素会自发流入该区域,引发知识、技术密集型和绿色环保等高端产业集聚,而低端产业和要素向周边转移,最终造成可持续发展在区域间可能出现“强者愈强,弱者愈弱”的问题。同时,可持续发展水平较高的地区便利了邻近地区的“搭便车”行为。科技创新、文化服务、良好环境等公共物品的非排他性可能导致邻近地区出现创新降低、公共产品供给不足等问题,进而弱化了其可持续发展能力。因此,本文提出以下研究假设:

H3a:由于知识“溢出效应”和“示范效应”,科技人才集聚会促进邻近区域可持续发展,即正向空间溢出效应。

H3b:由于“极化效应”和“搭便车”行为,科技人才集聚会抑制邻近区域可持续发展,即负向空间溢出效应。

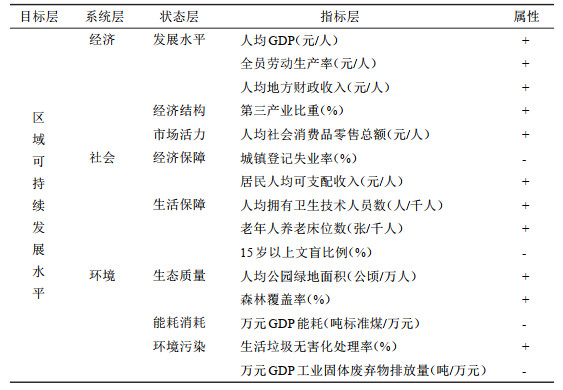

3 研究设计 3.1 变量说明与数据来源 3.1.1 被解释变量本文的被解释变量为区域可持续发展水平(Sus)。世界环境与发展委员会(WCED)首次提出,区域可持续发展主要指在经济、社会和环境三者能够互相接受的交集之间,找到一种相互适应、和谐共生的发展模式[25]。可见,区域可持续发展是指发展经济以谋求经济效益的最大化,保护环境以达成生态和谐的均衡化,同时保证个人尽可能公平地享受经济成果和环境福祉,以实现社会公平的全面化。因此,基于区域可持续发展的内涵,同时参考张伟强等[26]、赵传松等[27]的做法,本文从经济、社会、环境三方面选取15个指标建立评价指标体系对区域可持续发展水平进行评价,如表 1所示。考虑到层次分析法、德尔菲法等主观赋权法存在人为的干扰因素,会影响到评价结果的准确性和客观性,本文采用客观赋权法中的熵权法来确定指标权重。熵权法的基本步骤为:①将各指标的决策矩阵进行标准化处理;②用各指标值除以该列指标所有值之和,得到各指标在每个方案下的比重;③计算各指标的信息熵;④根据信息熵计算结果得到各指标权重,并对权重进行归一化处理。

| 表 1 区域可持续发展水平评价指标体系 Tab.1 Index System of Regional Sustainable Development |

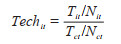

本文的解释变量为科技人才集聚(Tech)。参考郭新茹等[28]对集聚程度的衡量方法,本文采用区位熵计算科技人才的集聚程度,公式如下:

|

(1) |

其中,Tit为第t年i地区科技人才数量,Nit为第t年i地区总就业人数,Tct为第t年全国科技人才数量,Nct为第t年全国总就业人数。科技人才数量采用R&D人员全时当量表示。Tech>1表示区域科技人才集聚程度较高,Tech < 1表示区域科技人才集聚程度较低,Tech=1表示区域科技人才集聚程度一般。

3.1.3 门槛变量本文的门槛变量为科技人才集聚和区域创新能力(inn)。专利数量能反映科学发明和创新产出,虽然有学者用专利申请量对其进行度量,但专利申请不一定能通过,以此来衡量创新能力可能不够准确,因此本文借鉴韩先锋等[29]的做法,使用每万人三种专利授权量(包括发明专利、实用新型专利与外观设计专利)来衡量区域创新能力。

3.1.4 其他控制变量为了控制其他变量对区域可持续发展的影响,本文选取了财政支出水平(gov,区域财政支出占GDP的比重)、城镇化水平(urb,城镇总人口占地区总人口的比重)、外商投资水平(fdi,实际利用外商投资额占GDP的比重)、职工工资水平(wage,城镇单位职工平均工资的对数)和人力资本(hum,接受过高等教育的人口占六岁以上人口的比重)作为控制变量。

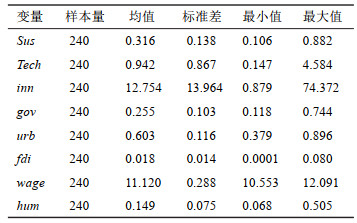

3.1.5 样本选择与数据来源本文以2013—2020年中国30个省级(除西藏和港澳台外)①面板数据为样本,数据来源于《中国统计年鉴》、各省市统计年鉴、《中国科技统计年鉴》以及中经网统计数据库,使用均值法补齐个别缺失值。各变量的描述性统计如 表 2。

| 表 2 变量描述性统计 Tab.2 Variable Descriptive Statistics |

从表 2可以看出,中国区域可持续发展的最小值为0.106,最大值为0.882,两者差异较大,且均值为0.316更接近最小值,说明我国区域可持续发展水平低的省份更多。科技人才集聚最大值为4.584,最小值为0.147(远远小于1),同时标准差高达0.867,说明我国科技人才集聚程度在各省份之间差异较大。

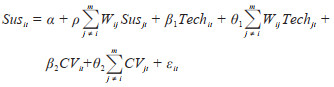

3.2 模型设定 3.2.1 空间计量模型本文的理论机制分析认为,科技人才集聚不仅会对本区域可持续发展产生影响,还会通过“示范效应”和“极化效应”等影响邻近区域可持续发展,空间杜宾模型更符合研究目的,并且也是空间滞后模型和空间误差模型的一般形式。因此,本文构建的空间杜宾模型如下:

|

(2) |

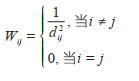

其中,i、j为不同省市,t为年份,CV为控制变量,α为常数项,ρ为被解释变量的空间滞后系数,θ1和θ2为解释变量和控制变量的空间溢出系数,β1和β2为解释变量和控制变量的估计系数,εit为随机扰动项。Wij为空间权重矩阵。本文通过省会城市的经纬度数据计算地表距离,构建反距离平方权重矩阵,形式为:

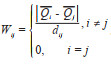

|

(3) |

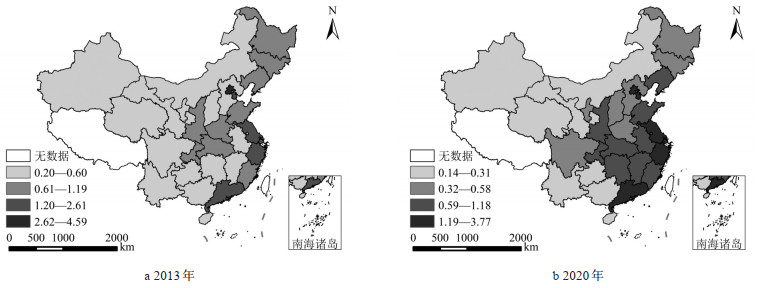

为了检验科技人才集聚与区域可持续发展水平之间的非线性关系,本文使用Hansen[30]的门槛效应模型,用门槛值将科技人才集聚分为不同组别,分析其在不同组别下对区域可持续发展水平的影响,面板门槛模型如下:

|

(4) |

其中,I(·)为示性函数,qit为门槛变量,y为门槛值,其余变量与式(2)一致。

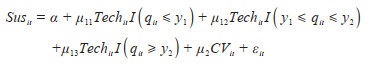

4 中国区域可持续发展与科技人才集聚的时空分布特征本文绘制了2013和2020年中国区域可持续发展水平和科技人才集聚的空间分布图②。图 1展示了2013年和2020年中国区域可持续发展水平的空间格局。结合图 1和各省可持续发展得分可知,2013年中国区域可持续发展水平前五的省份依次为:北京、上海、天津、浙江和江苏,2020年我国区域可持续发展水平前五的省份依次为:北京、上海、浙江、福建和江苏。同时,中国可持续发展水平变化主要体现在以下几个方面:①三大地区的可持续发展水平都呈上升态势。2013年至2020年内,东部平均水平从0.3470上升至0.4956,中部地区从0.1906上升至0.3233,西部地区从0.1750上升至0.2978,东部地区的可持续发展水平远超中西地区。②西部地区可持续发展水平始终落后于东中部地区。虽然西部地区可持续发展水平的最大值大于中部地区的最大值,例如相对较为发达的重庆市,但由于低值较多集中于西部地区,导致西部的平均水平较低。③中部地区在一定程度上接受了东部高值区的转移与扩散,呈现出较快上涨趋势。上海、江苏、浙江、福建和广东等东部沿海可持续发展高值区开始向腹地扩散,直至2020年安徽、江西、湖北和湖南等中部省份可持续发展水平明显提升。由此可见,中国不同省份间确实存在区域可持续发展的空间异质性。

|

图 1 中国区域可持续发展水平的空间格局 Fig.1 Spatial Pattern of Regional Sustainable Development in China 注:基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站审图号为GS(2022)1873(比例尺为1:9000万)的标准地图制作,底图无修改。下同。 |

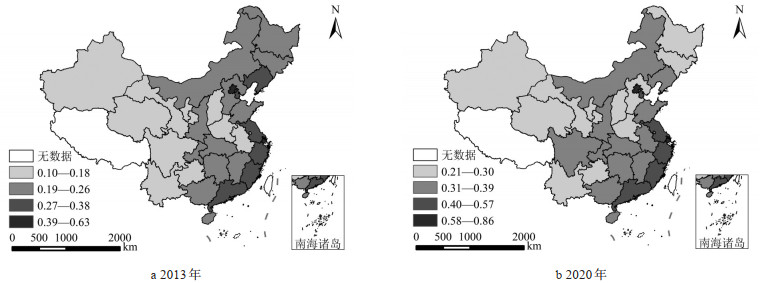

图 2展示了2013年和2020年中国科技人才集聚的空间格局。结合图 2和科技人才集聚区位熵可知,2013年科技人才集聚程度在东部沿海省份较高,东部地区除河北、辽宁和海南外集聚水平均大于1;中、西部地区则全部小于1,在全国范围内不具有优势。虽然2020年绝大多数省份的科技人才数量相较于2013年均有所增加,但集聚水平却出现了不同方向的变化。东部地区除河北、浙江与广东省外,其他省份的科技人才集聚水平均有所下降,这可能与市场竞争机制以及国家宏观调控有关,但东部地区科技人才的数量与集聚水平仍处于“领头羊”地位。此外,科技人才集聚水平的上升还出现在安徽、江西、湖南、重庆和四川等人力资本投资较为领先的中西部地区。另一方面,天津、吉林、黑龙江、青海、新疆和内蒙古的科技人才数量与集聚水平同时下降,这可能是由于天津、吉林和黑龙江的人才流入了邻近相对更为先进的北京、辽宁等地,而青海、新疆和内蒙古则受本身经济条件与发展限制未能留住与吸引人才。

|

图 2 中国科技人才集聚的空间格局 Fig.2 Spatial Pattern of Scientific and Technological Talent Agglomeration in China |

结合图 1和图 2的分布格局可知,2020年“区域可持续发展—科技人才集聚”双高的代表省份有北京、上海、浙江、江苏、福建和广东等。

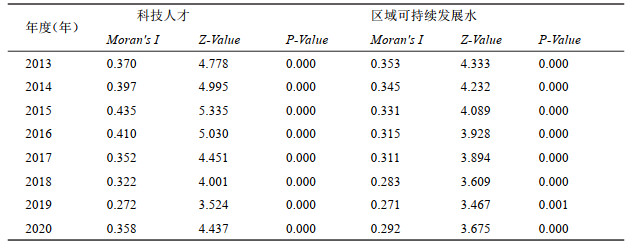

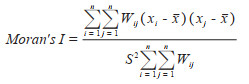

5 科技人才集聚对区域可持续发展的影响检验 5.1 空间计量模型实证回归结果 5.1.1 空间相关性分析在利用空间计量模型进行回归分析之前,本文首先测算Moran's I指数以判断我国30个省市的科技人才集聚和可持续发展水平是否存在空间关联性,测算公式如下:

|

(5) |

其中,n为地区总数,S2为样本方差,xi为i地区的观测值,x为样本均值。莫兰指数的取值范围为[-1, 1],显著为正时表示存在空间正相关,变量集聚分布;显著为负时表示存在空间负相关,变量分散分布;等于零则没有空间自相关性,变量随机分布。由表 3中的结果可以看出,科技人才和可持续发展水平的莫兰指数均显著为正,表明我国30个省市的科技人才和区域可持续发展水平存在显著的正向空间自相关性,地理上邻近区域的人才和发展水平相似度较高。

| 表 3 科技人才集聚与可持续发展水平的Moran's I指数 Tab.3 Moran's I Index of Scientific and Technological Talent Agglomeration and Regional Sustainable Development |

在进行空间面板回归之前,本文参考Elhorst[31]的思路选择合适的空间计量模型。首先对混合OLS模型进行拉格朗日乘子检验(LM)和稳健性拉格朗日乘子检验(Robust LM),结果显示应优先考虑结合空间误差模型和空间滞后模型的空间杜宾模型。空间杜宾模型的豪斯曼检验结果支持固定效应;空间、时间和双重固定效应的LR检验结果显示应选择双重固定效应。最后LR检验和Wald检验结果表明双重固定效应的空间杜宾模型不能退化为空间误差模型或空间滞后模型(篇幅所限,相关结果留存备索)。因此,本文选择包含空间和时间双重固定效应的空间杜宾模型对空间面板数据进行研究。

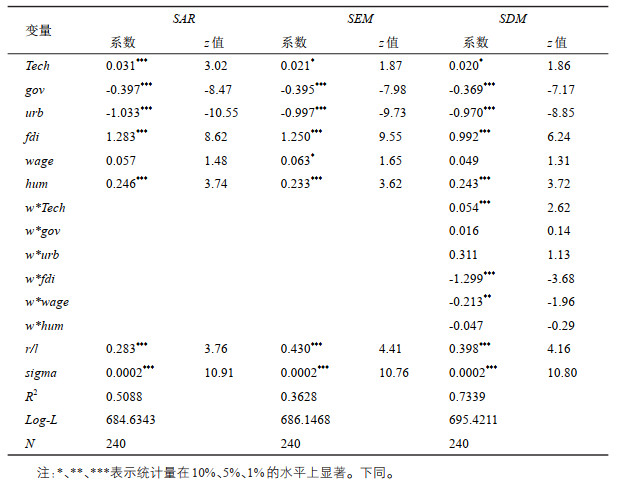

为了综合反映参数估计结果的稳健性,本文将SAR模型、SEM模型和SDM模型的回归结果均列于表 4。结果显示,三种空间计量模型下科技人才集聚对区域可持续发展水平的影响均显著为正,说明科技人才集聚对本区域可持续发展水平的提升具有显著的促进作用,假设H1得到支持。此外,SAR和SDM模型中被解释变量的空间滞后项系数r显著为正,说明区域可持续发展水平在省域间存在显著的内生空间交互效应,本区域可持续发展水平的提升有助于带动邻近区域的改进,在空间上形成“高—高”集聚状态。

| 表 4 科技人才集聚对区域可持续发展水平的空间效应估计结果 Tab.4 Estimation Results of Spatial Effect of Scientific and Technological Talent Agglomeration on Regional Sustainable Development |

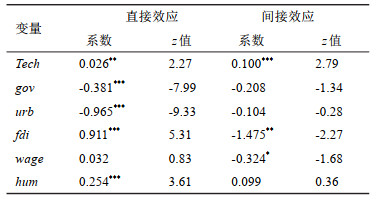

单纯基于空间计量模型的点估计结果无法准确判断解释变量对被解释变量的影响及其空间外溢效应[31],虽然表 4的结果可以提供区域可持续发展水平存在空间依赖的实证依据,但无法判断科技人才集聚是否对邻近区域可持续发展水平产生了空间外溢效应。因此,本文参考LeSage和Pace的方法[32],进一步分解了地理矩阵下SDM模型的直接效应与间接效应,从而能更加准确地描述科技人才集聚对本区域和邻近区域可持续发展水平的溢出效应(表 5)。

| 表 5 科技人才集聚对区域可持续发展水平的直接效应与间接效应 Tab.5 Direct and Indirect Effects of Scientific and Technological Talent Agglomeration on Regional Sustainable Development |

表 5报告了科技人才集聚对区域可持续发展的直接效应与间接效应。直接效应结果显示科技人集聚对本区域可持续发展起到了显著的正向促进作用,进一步验证了假设H1。由间接效应结果可知,科技人才集聚对邻近区域可持续发展产生了显著的正向空间溢出效应,支持了假设H3a。这一结果的原因可能是,科技人才集聚形成的科技创新中心、人才高地等汇集了知识、技术等优质资源,通过合作交流等形式产生的知识“溢出效应”与“示范效应”超过了“极化效应”与“搭便车”行为,最终对本地区和邻近地区的可持续发展水平均产生了正向影响。

5.1.3 稳健性检验为探讨科技人才集聚对区域可持续发展影响效果的稳健性,本文通过更换回归方法(进行地理矩阵下双重固定效应的空间滞后模型回归)、替换空间权重矩阵(建立经济地理嵌套矩阵

上述研究结果已经证实了科技人才集聚对于促进当地及带动邻地可持续发展的积极作用。然而目前我国各地科技创新环境和人才引进政策均有显著差异,科技人才集聚程度存在区域不均衡性,同时科技人才从事的研究活动类型也不尽相同,这些因素必然会影响两者之间的关系。那么,科技人才在不同地区集聚对可持续发展产生的作用是否相同?何种类型的科技人才集聚更能产生积极作用?不同地区需要集聚的科技人才类型是否相同?回答上述问题,还需要开展进一步讨论。

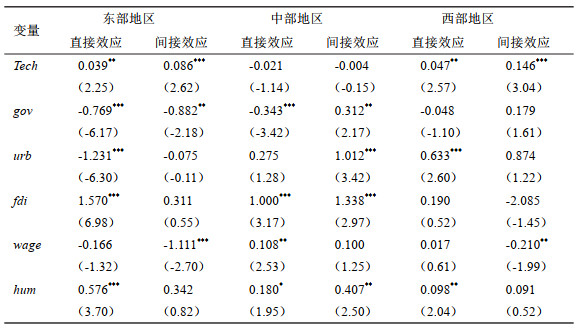

5.2.1 地区异质性分析我国大陆区域整体上可划分为三大经济地区,东部地区最早实行沿海开放政策,经济发展水平高,能够为科技人才提供良好的发展平台;中部地区地理上承东启西,人才流动更加频繁;西部地区因开发历史较晚,经济发展水平与东中部存在一定差异,但人才引进力度也更强。因此科技人才集聚对区域可持续发展水平的影响可能会由于所处的地理位置不同而有所区别,表 6列示了两者关系的分地区回归结果。

| 表 6 分地区空间计量分析 Tab.6 Spatial Econometric Analysis by Classification of Region |

直接效应与间接效应结果表明,科技人才集聚对东部和西部地区的可持续发展都产生了促进作用和正向空间溢出效应,中部地区则都不显著。可能的原因是,东部地区依靠优越的地理条件,早已成为经济增长中心,良好的创新环境有利于科技人才集聚对区域可持续发展产生积极的作用。而丰富的科技活动和成熟的人才交流合作机制,使得科技人才集聚促进了可持续发展的正向空间溢出。进一步发现西部地区Tech直接效应与间接效应的回归结果系数均大于东部地区,表明西部地区人才集聚对可持续发展的促进作用和溢出效应更强,这可能与国家对西部地区的重要政策扶持有关。此外,西部地区科技人才数量相对较少,科技人才集聚体现为人才对整个西部地区的输入引进,而非地区间互相的人才争夺。同时,西部地区本身经济发展水平相对落后,因此科技人才集聚对本区域以及邻近区域的可持续发展水平的促进效果也更为明显。而中部地区人口数量多、密度高,人才集聚可能产生了“拥挤效应”,造成人才资源积压浪费、无序竞争,同时东部地区优先发展、西部大开发等非均衡政策可能造成了“中部塌陷”[33]。因此,科技人才集聚并未对中部地区经济可持续发展产生显著影响。

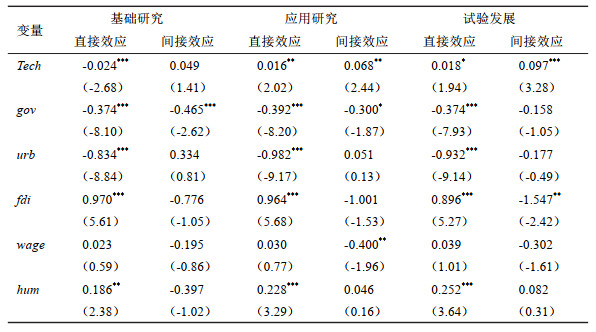

5.2.2 人才集聚类型异质性分析根据科技人才从事的研究活动类型不同,可将其分为基础研究型科技人才、应用研究型科技人才与试验发展型科技人才。其中,基础研究主要体现在探索科学原理,起到长期知识库的作用;应用研究强调解决实际问题,对现有知识进行扩展;试验发展主要是生产新产品或对现有产品进一步改进,对可持续发展的影响最为直接。因此,科技人才的研究侧重点会由于其所从事的研究活动类型不同而产生差异,对区域可持续发展产生的作用也可能不同,表 7列示了两者关系的人才集聚类型回归结果。

| 表 7 按人才集聚类型分类的空间计量分析 Tab.7 Spatial Econometric Analysis by Classification of Talent Agglomeration Types |

就直接效应而言,应用研究型和试验发展型科技人才集聚对区域可持续发展的影响显著为正,基础研究型科技人才集聚的影响显著为负。就间接效应而言,应用研究型和试验发展型科技人才集聚显著促进了邻近区域的可持续发展,基础研究型科技人才集聚则没有显著的空间溢出效应。主要原因可能是,应用研究和试验发展具有应用性强、投资回报期短的特点,能在较短的时间内获得创新结果,实现技术腾飞,从而对区域可持续发展的影响更为直接。基础研究型科技人才的集聚程度最高,可能产生了“拥挤效应”,对区域可持续发展产生了抑制作用。与此同时,基础研究主要追求纯知识进步,不能产生直接的经济效益,因而对邻近区域可持续发展的促进作用也并不显著。

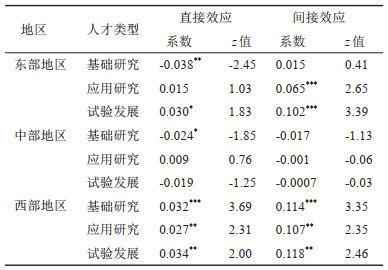

5.2.3 基于地区异质性的人才集聚类型异质性分析为进一步细化研究结论,本文同时考查中国三大地区的各类科技人才集聚对当地及邻地可持续发展的影响,结果见表 8。

| 表 8 三大地区各类型科技人才集聚对区域可持续发展的效应分析 Tab.8 Effect Analysis of Three Types of Scientific and Technological Talents Agglomeration in the Three Major Regions on Regional Sustainable Development |

可以看出,东部地区试验发展型科技人才能够促进本区域和邻近区域的可持续发展,这可能是由于东部地区处于将科技知识转化为实际产出的创新阶段,因此直接能产出研究成果的试验发展型科技人才集聚能更好地带动整体区域可持续发展。中部地区基础研究型科技人才对当地可持续发展产生了负面作用,其他类型科技人才则没有显著的影响。西部地区各类人才均显著促进了当地及邻近地区的可持续发展。可能的原因是,当前各省市不断强调人才引进,中西部科技人才数量与集聚程度总体上升,但由于“拥挤效应”和“中部塌陷”等原因,中部地区无法充分发挥科技人才集聚的正向作用。西部地区由于经济条件与地理位置限制,人才集聚程度尚未达到饱和拐点,各类人才在此集聚均产生了积极作用。

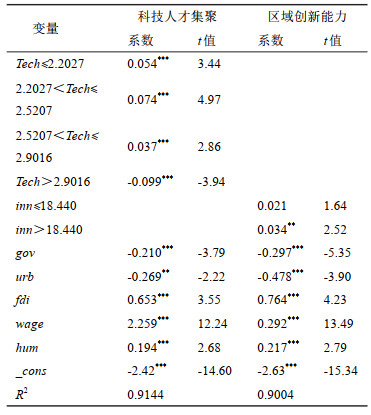

5.3 门槛效应分析门槛效应旨在分析自变量在不同阶段对因变量产生的阶段性影响。本文理论分析部分表明当科技人才集聚程度超过其饱和上限时,可能不利于区域可持续发展。同时,科技人才集聚对于区域可持续发展的作用需要区域创新能力的支撑,良好的基础条件和科研环境有助于科技人才发挥创新潜能、推动区域可持续发展。因此科技人才集聚在不同创新能力阶段对区域可持续发展产生的作用也不同。故本文以科技人才集聚和区域创新能力作为门槛变量,分析不同集聚水平、不同创新能力下科技人才集聚对区域可持续发展水平的影响。

进行门槛回归前需要对门槛的个数进行识别,确保存在门槛效应。门槛识别显示科技人才集聚作为门槛变量的三重门槛显著,区域创新能力只存在单一门槛效应(篇幅所限,相关结果留存备索),表明科技人才集聚在推动区域可持续发展时存在阈值,为假设H2提供验证。

从表 9的回归结果可以看出,各阶段科技人才集聚水平均对区域可持续发展均起到了显著影响。具体来说,当科技人才集聚水平低于2.2027时,对区域可持续发展的作用系数为0.054,表明科技人才集聚能够显著促进区域可持续发展;当科技人才集聚水平位于2.2027到2.5207时,对区域可持续发展的作用系数提高到0.074,该促进作用变强;当科技人才集聚水平位于2.5207到2.9016时,对区域可持续发展的作用系数降低至0.037,相比于前两个阶段而言其促进作用已有所弱化;然而当科技人才集聚水平大于2.9016时,对区域可持续发展的作用系数变为-0.099,表明科技人才集聚显著抑制了区域可持续发展。上述结果说明,科技人才集聚在一定规模内对区域可持续发展的作用边际贡献递增,超过一定规模时则边际贡献递减,直至转化为负效应,作用表现为倒“U”型,即科技人才集聚存在最优的集聚规模,再次验证了假设H2。

| 表 9 门槛效应回归结果 Tab.9 Threshold Effect Regression Results |

当区域创新能力较低时,科技人才集聚对区域可持续发展的促进作用不显著;当区域创新能力跨越一层门槛值18.440时,科技人才集聚显著促进了区域可持续发展。表明区域创新能力只有达到一定程度时,科技人才集聚才能促进区域可持续发展水平的提升,这可能是因为科技人才集聚对区域可持续发展的作用需要以当地创新能力为依托。当区域创新能力较高时,表明当地创新环境较好,才能吸引更多高素质的科技人才流入,从而使得科技人才集聚对区域可持续发展的作用力度更强。以上结果表明,要想充分发挥科技人才集聚优势以促进区域可持续发展,必须将科技人才集聚水平控制在合理的区间内,且同步增强区域创新能力。

6 结论与讨论现有文献对科技人才集聚作用进行了有益探索,但直接讨论科技人才集聚与区域可持续发展的关系同时又考虑空间因素的文献尚不多见。本文选取2013—2020年中国30个省级面板数据为样本,绘制了区域可持续发展与科技人才集聚的时空分布图,运用空间相关性分析和空间杜宾模型证实了科技人才集聚对于推动区域可持续发展的重要作用。同时,本文从不同区域以及科技人才类型对研究样本进行进一步分析,并运用门槛效应模型检验了两者之间的非线性关系,研究结论为我国各省市制定科技人才集聚政策提供了参考。本文相关结论如下:

① 当前中国区域可持续发展与科技人才集聚存在着严重的区域不均衡性。近年来各区域可持续发展水平及中西部地区科技人才集聚程度均逐步提升,但东部地区始终处于领先地位。②空间杜宾模型的估计结果显示,科技人才集聚可以显著提升本区域可持续发展水平,且具有显著的正向空间溢出效应,即科技人才集聚对本区域和邻近区域的可持续发展均产生了促进作用。③科技人才集聚对区域可持续发展水平的影响及溢出效应具有地区和人才集聚类型异质性,即东部地区和西部地区、从事应用研究型和试验发展型工作的科技人才集聚效果更好,试验发展型科技人才集聚对东部地区可持续发展的作用更显著,各类人才都促进了西部地区可持续发展。④门槛效应模型结果显示科技人才集聚效果存在最优区间,即科技人才集聚水平只有在合理的区间内、且需要地区创新能力的同步适应,才能更好地促进区域可持续发展。

促进可持续发展是推动我国经济高质量发展的重要途径,而科技人才是实现区域可持续发展的智力支撑。理论上,本文在作用机制分析的基础上建立了空间杜宾模型,实证检验科技人才集聚对区域可持续发展的影响及溢出效应,丰富了空间关联性的讨论;通过门槛效应模型证实了科技人才集聚与区域可持续发展之间的非线性关系,表明科技人才存在最优的集聚水平,弥补了现有研究成果对两者关系讨论的不足。实践上,本文的研究结论为省域间科技人才的集聚、扩散和共享等相关政策的制定提供参考,以及为各省利用空间效应推动可持续发展提供了经验证据。然而,科技人才集聚作用效果的发挥是一个非常复杂的过程。科技人才与区域产业结构的匹配度、区域间的知识缺口以及科技政策等众多因素均会影响科技人才集聚的效果,本文在解释科技人才集聚影响区域可持续发展背后的复杂机理部分略显不足。因此,如何深入细致地讨论科技人才集聚发挥作用的传导路径,借助各影响因素之间的协同效应提高科技人才的利用效率,更加充分地发挥其对中国区域可持续发展的推进作用是未来值得进一步深入研究的课题。

注释:

① 考虑到数据的可获性和完整性,参照以往学者做法剔除西藏和港澳台地区样本。

② 鉴于数据的可获得性和完整性,本部分依旧剔除西藏、港澳台地区样本。

| [1] |

张莉娜, 倪志良. 科技人才集聚与区域创新效率——基于空间溢出与门槛效应的实证检验[J]. 软科学, 2022, 36(9): 45-50. [Zhang Li'na, Ni Zhiliang. Scientific and technological talent agglomeration and regional innovation efficiency: Empirical test based on spatial spillover and threshold effect[J]. Soft Science, 2022, 36(9): 45-50.] |

| [2] |

任建兰. 工业增长与区域可持续发展的互动及其约束研究──以山东省为例[J]. 经济地理, 1998, 18(2): 68-73. [Ren Jianlan. The change and restraint between the growth of industry and sustainable development of region: A case of Shandong[J]. Economic Geography, 1998, 18(2): 68-73.] |

| [3] |

邱国锋. 山区土地资源合理利用与区域可持续发展研究——以梅州市为例[J]. 经济地理, 2002, 22(3): 363-367. [Qiu Guofeng. A Study of regional sustainable development and a rational utilization of land resources in mountain area: Take Meizhou city for example[J]. Economic Geography, 2002, 22(3): 363-367.] |

| [4] |

王立红, 王秀苗. 黄河断流对山东沿黄区域可持续发展的影响[J]. 人文地理, 2000, 15(2): 64-66. [Wang Lihong, Wang Xiumiao. The influence of flow interruption in the Yellow River on Shandong's sustainable development[J]. Human Geography, 2000, 15(2): 64-66. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2000.02.016] |

| [5] |

刘国炳. 论市场体制与我国区域可持续发展战略实施[J]. 经济地理, 2004, 24(2): 162-166. [Liu Guobing. Views on the market economy system and the strategy implementing of the regional sustainable development in our country[J]. Economic Geography, 2004, 24(2): 162-166.] |

| [6] |

孟召宜. 文化观念与区域可持续发展[J]. 人文地理, 2002, 17(2): 74-77. [Meng Zhaoyi. Cultural ideas and regional sustainable development[J]. Human Geography, 2002, 17(2): 74-77. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2002.02.020] |

| [7] |

嵇鹤鸣. 人力资本结构高级化对区域流通经济发展的影响——数字经济的中介效应[J]. 商业经济研究, 2023(18): 47-50. [Ji Heming. The influence of higher human capital structure on the development of regional circulation economy: The intermediary effect of digital economy[J]. Journal of Commercial Economics, 2023(18): 47-50.] |

| [8] |

贺勇, 廖诺, 张紫君. 我国省际人才集聚对经济增长的贡献测算[J]. 科研管理, 2019, 40(11): 247-256. [He Yong, Liao Nuo, Zhang Zijun. Estimation of the contribution of talent aggregation on economic growth in provincial regions of China[J]. Science Research Management, 2019, 40(11): 247-256.] |

| [9] |

生延超, 周玉姣. 适宜性人力资本与区域经济协调发展[J]. 地理研究, 2018, 37(4): 797-813. [Sheng Yanchao, Zhou Yujiao. Appropriate human capital and coordinated development of regional economy[J]. Geographical Research, 2018, 37(4): 797-813.] |

| [10] |

Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499. DOI:10.1086/261763 |

| [11] |

He Q. Inflation and innovation with a cash-in-advance constraint on human capital accumulation[J]. Economics Letters, 2018, 171(3): 14-18. |

| [12] |

史梦昱, 沈坤荣. 人才集聚、产业集聚对区域经济增长的影响——基于非线性、共轭驱动和空间外溢效应的研究[J]. 经济与管理研究, 2021, 42(7): 94-107. [Shi Mengyu, Shen Kunrong. The influence of talent agglomeration and industrial agglomeration on regional economic growth: Research on nonlinear, conjugation-driven and spatial spillover effects[J]. Research on Economics and Management, 2021, 42(7): 94-107.] |

| [13] |

Martinus K, Suzuki J, Bossaghzadeh S. Agglomeration economies, interregional commuting and innovation in the peripheries[J]. Regional Studies, 2020, 54(6): 776-788. DOI:10.1080/00343404.2019.1641592 |

| [14] |

胡蓓, 朱朴义. 产业集群人才集聚拥挤研究[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(19): 130-134. [Hu Bei, Zhu Puyi. The research on talents agglomeration crowding of industrial cluster[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2013, 30(19): 130-134.] |

| [15] |

沙依甫加玛丽·肉孜, 邓峰. 人力资本集聚对城市绿色经济效率的影响分析[J]. 生态经济, 2021, 37(3): 53-60, 73. [Sahibjamal Ruzi, Deng Feng. The Infuence of human capital agglomeration on urban green economic efficiency[J]. Ecological Economy, 2021, 37(3): 53-60, 73.] |

| [16] |

徐军海, 黄永春. 科技人才集聚能够促进区域绿色发展吗[J]. 现代经济探讨, 2021, 480(12): 116-125. [Xu Junhai, Huang Yongchun. Can the accumulation of scientific and technological talents promote regionalgreen development[J]. Modern Economic Research, 2021, 480(12): 116-125.] |

| [17] |

郭金花, 郭檬楠, 郭淑芬. 中国城市科技人才集聚促进了全要素生产率增长吗——来自285个地级市的经验研究[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(7): 48-55. [Guo Jinhua, Guo Mengnan, Guo Shufen. Does the agglomeration of scientific and technological talent in China's cities contribute to total factor productivity growth: Empirical studies from 285 cities in China[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(7): 48-55.] |

| [18] |

陈亮, 李琼, 张嫄. 区域科技资源集聚、科技创新与经济增长协调发展研究——基于广东省21地市的面板数据(2014—2019)[J]. 中国高校科技, 2022(3): 44-49. [Chen Liang, Li Qiong, Zhang Yuan. Research on the coordinated development of regional scientific and technological resources agglomeration, scientific and technological innovation and economic growth: Based on the panel data of 21 cities in Guangdong province (2014—2019)[J]. China University Science & Technology, 2022(3): 44-49.] |

| [19] |

刘晔, 曾经元, 王若宇, 等. 科研人才集聚对中国区域创新产出的影响[J]. 经济地理, 2019, 39(7): 139-147. [Liu Ye, Zeng Jingyuan, Wang Ruoyu, et al. The relationship between geographical concentration of researchers and regional innovation in China[J]. Economic Geography, 2019, 39(7): 139-147.] |

| [20] |

程萍. 正确处理科技创新与可持续发展关系[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(2): 17-23. [Cheng Ping. Correctly handling the relationship between scientific and technological innovation and sustainable development[J]. Frontiers, 2020(2): 17-23.] |

| [21] |

任传堂, 章屹祯, 王璐玮, 等. 基于"蜂鸣—管道"理论的显、隐性知识流动与影响机理对比研究[J]. 地理研究, 2023, 42(9): 2369-2385. [Ren Chuantang, Zhang Yizhen, Wang Luwei, et al. A comparison of explicit and tacit knowledge flows and their influencing factors based on the 'Buzz-and-Pipeline' theory[J]. Geographical Research, 2023, 42(9): 2369-2385.] |

| [22] |

Gonzalez-Ramos M A. New orientation of human resources policies in science and technology(s&t): From brain drain to brain circulation and talent[J]. Papeles de Población, 2014, 20(82): 113-135. |

| [23] |

姜芮, 孟令航, 刘帮成. 科技创新人才集聚度与区域经济高质量发展的空间特征——基于空间计量和面板门槛模型的实证分析[J]. 经济问题探索, 2023(10): 59-72. [Jiang Rui, Meng Linghang, Liu Bangcheng. Spatial characteristics of science and technology innovation talent concentration and regional economic high-quality development: An empirical analysis based on spatial measurement and panel threshold model[J]. Inquiry of Economic Issues, 2023(10): 59-72.] |

| [24] |

Van Den Broek, Boselie P, Paauwe J. Cooperative innovation through a talent management pool: A qualitative study on coopetition in healthcare[J]. European Management Journal, 2018, 36(1): 135-144. DOI:10.1016/j.emj.2017.03.012 |

| [25] |

袁亮, 祁煜智, 何伟军, 等. 新发展理念下长江经济带可持续发展能力评价及空间关联特征分析[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(10): 1993-2005. [Yuan Liang, Qi Yuzhi, He Weijun, et al. Analysis of spatial correlation characteristics and evaluation of sustainable development capability of Yangtze River economic belt under new development concept[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(10): 1993-2005.] |

| [26] |

张伟强, 王慧扬, 张宏峰, 等. 河南省可持续发展实验区科技创新能力与可持续性发展水平耦合关系研究[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(6): 31-36. [Zhang Weiqiang, Wang Huiyang, Zhang Hongfeng, et al. Coupling relationship between scientific and technological innovation abilities and sustainable development level of Henan province's sustainable development experimental zones[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(6): 31-36.] |

| [27] |

赵传松, 任建兰, 陈延斌, 等. 中国科技创新与可持续发展耦合协调及时空分异研究[J]. 地理科学, 2018, 38(2): 214-222. [Zhao Chuansong, Ren Jianlan, Chen Yanbin, et al. Coupling coordination and spatiotemporal differentiation of scientific and technological innovation and sustainable development in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(2): 214-222.] |

| [28] |

郭新茹, 陈天宇. 地理集聚能否提升我国文化产业发展质量——基于空间杜宾模型和门槛模型的检验[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 87-96. [Guo Xinru, Chen Tianyu. Can geographic agglomeration improve the development quality of cultural industry? Test based on spatial dubin model and threshold model[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 87-96. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.03.010] |

| [29] |

韩先锋, 宋文飞, 李勃昕. 互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J]. 中国工业经济, 2019(7): 119-136. [Han Xianfeng, Song Wenfei, Li Boxin. Can the Internet become a new momentum to improve the efficiency of regional innovation in China[J]. China Industrial Economics, 2019(7): 119-136.] |

| [30] |

Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345-368. DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |

| [31] |

Elhorst P J. Matlab software for spatial panels[J]. International Regional Science Review, 2014, 37(3): 389-405. DOI:10.1177/0160017612452429 |

| [32] |

LeSage J P, Pace R K. Spatial econometric modeling of origin-destination flows[J]. Journal of Regional Science, 2008, 48(5): 941-967. DOI:10.1111/j.1467-9787.2008.00573.x |

| [33] |

梁龙武, 先乐, 陈明星. 改革开放以来中国区域人口与经济重心演进态势及其影响因素[J]. 经济地理, 2022, 42(2): 93-103. [Liang Longwu, Xian Le, Chen Mingxing. Evolution trend and influencing factors of regional population and economy gravity center in China since the reform and opening up[J]. Economic Geography, 2022, 42(2): 93-103.] |