2. 首都师范大学 三维数据获取与应用教育部重点实验室, 北京 100048;

3. 首都经济贸易大学 城市经济与公共管理学院, 北京 100070

2. Key Laboratory of 3D Information Acquisition and Application, MOE, Capital Normal University, Beijing 100048, China;

3. College of Urban Economics and Public Administration, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China

近几十年来中国经济的高速发展,在满足人民日益增长的美好生活需要的同时,也带来了日益严峻的环境污染问题,对区域环境保护、经济可持续发展造成了不可估量的损失,并给区内居民生存空间及生活质量带来严重影响,一些污染严重地区甚至直接影响到当地人均预期寿命[1, 2]。根据《刑法》第338条规定,违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的行为,构成“污染环境罪”。近几十年国内污染环境犯罪高发,其原因一方面主要是一些企业和个人经营加工厂等环保意识淡薄,并心存侥幸心理,为追求经济利益最大化降低环保处理成本,无视国家法律法规,大肆从事非法排放等污染环境的犯罪活动;另一方面是部分地方政府片面追求地方GDP和短期政绩,而罔顾当地企业生产对生态环境造成的破坏,相关环保执法部门对环境违法企业监管和处罚较为宽松,一定程度上纵容了当地污染环境犯罪的发生。十八大以来,国家高度重视环保问题,将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,并加强了对污染环境类案件的查处与打击力度。早在2014年3月8日召开的国家食药监管总局和公安部联合发布会上,就确认国家将专设食品药品犯罪侦查局,以加强打击食品药品、生态环境等犯罪的力量。2019年,公安部食品药品犯罪侦查局正式成立,各地公安机关也相继成立了食药环犯罪侦查部门,有力加强了对食药环领域犯罪打击的机构及力量保障,有关环境违法犯罪案件查处的数量逐年大幅攀升,2012年全国查处环境违法案件仅8779件,到2019年全国全年查处的案件数量高达16.28万件[3, 4]。随着全国污染环境犯罪大数据的逐步积累,为从全国尺度开展污染环境犯罪开展科学研究奠定了必要的数据基础。

目前国内外针对环境犯罪行为的研究逐渐增多,但在总体上还处于起步阶段[5]。早期环境犯罪研究中较有影响力的是起步于1990年美国犯罪学者Lynch[6]发表的“犯罪学的绿色化:20世纪90年代视角”一文,标志着“绿色犯罪学”的诞生。在此之后,更多国外学者针对环境违法和犯罪从法学、社会学、哲学等多学科视角关于环境犯罪的界定与刑法政策[7]、环境犯罪的社会认知[8]、环境正义[9]等方面展开了研究,但大多是采用定性的研究方法。近年来,部分学者开始定量地针对公开数据进行统计分析,以探究地区环境污染的时空分布特征及环境污染与其他社会现象之间的联系。如Vollaard[10]利用荷兰基础设施和环境部提供的飞机和雷达监测数据,分析了1992—2011年海上石油污染的时空分布特征;Zamaninasab[11]通过分析美国地下水中硝酸盐含量和各州刑事犯罪率数据,表明硝酸盐污染与犯罪率增加之间存在潜在联系。国内学者针对污染环境犯罪的研究大体可分为两类:①从法律学角度分析“污染环境罪”立法的完善性、适用性以及司法的合理性[12-14]等;②针对公开的污染环境犯罪判决数据进行社会学特征和局部区域的时空分布特征的统计分析,代表性的研究如焦艳鹏[15]对“中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)”中“污染环境罪”判决书数据进行梳理,详细说明了犯罪数量上的省区分布、犯罪主体的社会特征及入罪方式;武向朋[16]以河南省2012 —2018年污染环境犯罪案例为研究对象,统计得出犯罪数量逐年增长,经济发达地区犯罪较多等结论;山东高法环境资源审判庭课题组[17]针对2017—2021年山东法院审结的1100件环境污染刑事案件从犯罪数量的时序增长趋势、案件的基本特点及法律适用性等方面进行了详细说明;姜超等[5]基于“中国裁判文书网”2014—2019年公开数据,对各省包括污染环境犯罪在内的8类环境犯罪作了空间统计分析和宏观形成机制的探讨。总体上看,当前研究仍缺乏全国宏观尺度下对国内污染环境犯罪的时空分布特征及影响因素的分析,本文即以此为切入点,利用国内282个地市州2014—2020年的年际污染环境犯罪文书、居民生活和工业发展数据,综合采用空间自相关分析、泰尔指数、赫芬达尔指数、空间计量模型等方法,从犯罪地理学视角探究了全国污染环境犯罪的时空分布规律及其主要影响因素。研究对辅助部省级环保执法部门加强监管与督导,推动区域污染环境犯罪专项治理与打击具有重要理论和现实意义。

1 数据来源和研究方法 1.1 数据来源污染环境犯罪数据来源于“中国裁判文书网”以“污染环境罪”为案由的判决书数据,收录有此类案件2010—2023年的判决书数据,由于2013年中国裁判文书网正式开通运行之前,许多省市可能没正式上传数据,而2021年以后,企业开工、案件查处与审理工作均受新冠疫情影响,上传案件数量太少,这些年份的案件数据不能反映真实情况,因此本研究选择2014—2020年的污染环境犯罪数据作为研究对象,以地市州为空间尺度,以年为时间尺度(按案件审结时间统计),共收集到判决书数据14876条,主要涉及已上传数据的我国大陆地区282个地市州。

城市工业发展因子数据来源于各年份中国城市统计年鉴、省份统计年鉴和各城市固体废物污染环境防治信息通告(2014—2020年),城乡居民生活因子数据来源于各年份中国城市统计年鉴、省份统计年鉴以及各城市国民经济和社会发展统计公报(2014—2020年)。

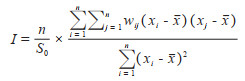

1.2 研究方法 1.2.1 空间自相关分析空间自相关是指一些变量在空间数据间的潜在的相互依赖性,也称为“空间依赖”。空间自相关大体可以分为两类:全局自相关和局部自相关。其中全局空间自相关是对整个区域的空间相关性进行综合统计描述,通常以全局Moran's I指数来表示,其计算公式如式(1)[18]:

|

(1) |

式中:n为研究区域内城市数量;wij为空间权重;xi、xj分别为第i、j个城市的污染环境犯罪数量;x为各城市污染环境犯罪数量均值;

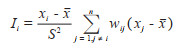

局部自相关则是在全局空间自相关的基础上进一步探究区域内高低值的局部聚集情况,通常用空间联系局域指标(local indicators of spatial association,LISA)进行分析,从本质上看,是将全局Moran's I分解到各个区域,得到局部Moran's I指数[18],其计算如下式(2):

|

(2) |

式中:

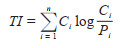

泰尔指数(Theil index,TI)是一个衡量地区间水平差异性的指标,目前广泛应用于经济学领域[19, 20],用于衡量个人或地区间收入差距,也扩展应用到环境资源[21]、教育体制[22]、公共安全[23]等领域,其计算公式如下式(3):

|

(3) |

式中:TI为泰尔指数;n为城市个数;Ci为第i市污染环境犯罪占全国污染环境犯罪的比重;Pi为第i市人口占全国人口的比重。本文利用泰尔指数衡量各地市污染环境犯罪的地区差异性,其值越大,则表明污染环境犯罪的市际差异越大。

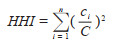

1.2.3 赫芬达尔指数赫芬达尔指数全称为赫芬达尔—赫希曼指数(Herfindahl-Hirschman index,HHI),是用来衡量产业集中度或离散度的常用指标,目前被广泛应用于经济学领域[24],也有少量学者将其应用于旅游发展[25]、交通运输 [26]、公共安全 [23, 27]等其他领域。本文利用赫芬达尔指数来分析污染环境犯罪在全国范围内集中或离散程度的历年演化趋势。其计算公式如下式(4):

|

(4) |

式中:n为城市个数,ci表示第i市污染环境犯罪数量,C表示全国污染环境犯罪数量,HHI为赫芬达尔指数,其取值范围为

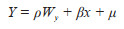

空间计量也叫做空间计量经济学(Spatial Econometrics),Anselin[28]将其定义为“在区域科学模型的统计分析中,研究由空间引起的各种特性的一系列方法”。目前比较常用的空间计量模型主要有空间滞后模型(spatial lag model,SLM)、空间误差模型(spatial error model,SEM)和空间杜宾模型(spatial durbin model,SDM),广泛应用于经济学领域的实证研究[29, 30]。本文通过建立空间计量模型,对中国污染环境犯罪的影响因素进行分析。

空间滞后模型考虑了周边地区对研究区的影响,模型公式如式(5)所示:

|

(5) |

式中,Y为被解释变量,x为解释变量,ρ为空间效应系数,β表示解释变量的影响系数,μ为随机误差,W为空间权重矩阵,Wy为空间滞后变量。本研究采用反距离方法计算空间权重矩阵,计算公式如式(6)所示:

|

(6) |

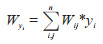

空间滞后变量Wy是一内生变量,基于空间权重矩阵生成,其计算公式如式(7)所示:

|

(7) |

式中:yi为空间位置i上的观测值。

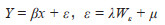

空间误差模型考虑随机误差项在空间上相关,模型公式如式(8)所示

|

(8) |

式中,Wε为不同单位的误差项之间的空间权重,λ为误差项的系数。

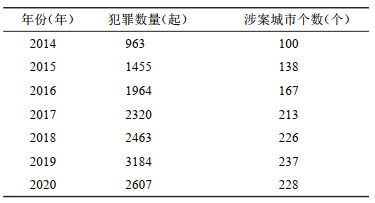

2 污染环境犯罪的时空分布格局 2.1 时序分布特征及演化趋势为探究中国污染环境犯罪的时空分布格局,本文首先从污染环境犯罪的时序演化特征分析入手,对2014—2020年犯罪案发数量和涉案城市个数进行统计分析,其结果如 表 1所示。

| 表 1 2014—2020年中国污染环境犯罪相关数据 Tab.1 The Data Related to Environmental Pollution Crimes in China from 2014 to 2020 |

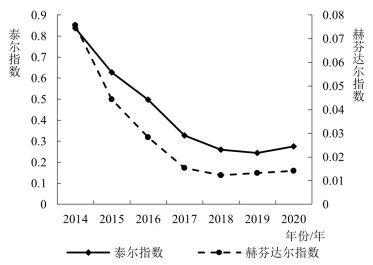

从表 1可看出,中国污染环境犯罪历年的案发数量和涉案城市个数皆呈现出先上升后下降的趋势:2014—2019年,案发数量和涉案城市个数逐年增多,并在2019年达到最高值,2020年开始减少,但整体水平仍高于2018年。为了进一步探究污染环境犯罪的时序演化趋势,采用泰尔指数和赫芬达尔指数计算各年份的地区犯罪水平差异性和集中度特征,结果统计如图 1。

|

图 1 中国污染环境犯罪历年演化趋势 Fig.1 The Evolution of Environmental Pollution Crimes in China over the Years |

结合表 1、图 1可看出,2014年污染环境犯罪地区差异性极其显著,犯罪较为集中,聚集于少量特定城市;2015 —2018年,污染环境犯罪的市际差异性逐步缓和,离散度逐渐扩大,涉案城市增多,由初期的聚集分布改变为往周边城市扩散分布,并在2018年离散度达到最高值;2019年,污染环境犯罪市际差异性仍持续降低,即使涉案城市个数此时已达到最高值,但由于案发数量的增多,且集中分布于特定地区,地区间犯罪水平的集中度却缓慢提高;2020年,案发数量和涉案城市个数皆有所减少,污染环境犯罪的市际差异和集中度皆有所提高。

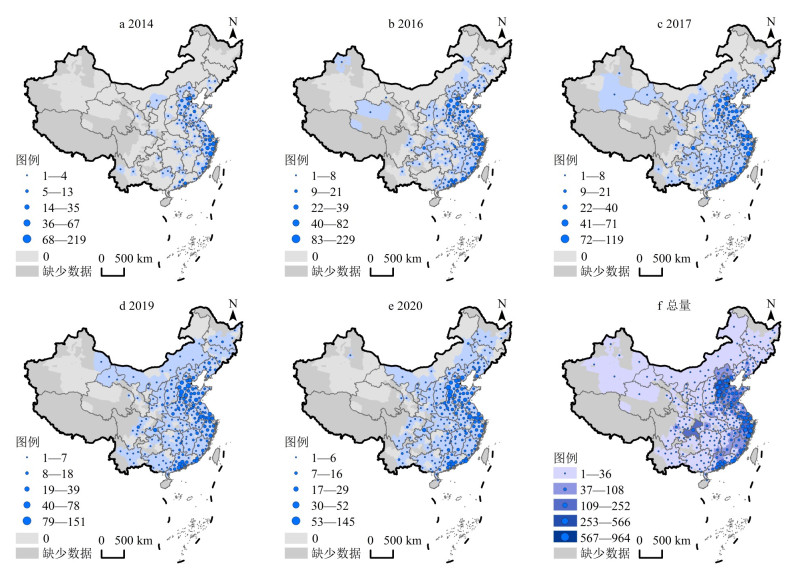

2.2 空间分布特征及空间集聚模式为了进一步探究中国污染环境犯罪的时空分布特征,本研究另从中国污染环境犯罪的空间分布特征和空间集聚模式两方面进行了分析。利用ArcGIS 10.8工具将2014—2020年中国各地级行政区划单位的历年污染环境犯罪数量和犯罪总量采用自然间断点分级法进行可视化制图,得到如图 2所示系列专题图。

|

图 2 2014年以来部分年份全国污染环境犯罪量及历年总犯罪量空间分布专题图 Fig.2 The Thematic Map of the Spatial Distribution of Environmental Pollution Crimes in Some Years since 2014 and the Total Crimes in China 注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号GS(2020)4632号(比例尺1:11000000)标准地图制作,底图无修改。下同。 |

可见,2014年(图 2a)中国污染环境犯罪呈现出“双中心型”聚集分布模式,主要集中在浙江沿海地区城市如温州、宁波、嘉兴、金华和河北中南部城市如保定、沧州等及天津地区,在“双中心”之间山东、江苏两省各城市也存在少量的污染环境犯罪。2016年(图 2b),重庆市新增为犯罪高发中心城市,山东潍坊、福建泉州、广东揭阳、东莞等沿海一带也为犯罪高发地区;2017—2019年间(图 2c、图 2d)整体呈现出“四中心型”分布模式,且存在明显的扩散型分布特点,犯罪高发地区逐渐从沿海往内陆扩散,我国西部城市犯罪数量增多,北部如东北三省、内蒙古地区犯罪数量皆有较大增涨。2020年(图 2e),我国西部地区污染环境犯罪极少,北部如内蒙古地区部分城市犯罪也有所减少,全年污染环境犯罪主要发生在中东部犯罪高发中心城市及周边地区。

纵观历年污染环境犯罪的案发总量(如图 2f所示),从全局空间来看,我国污染环境犯罪多发于“胡焕庸线”以东地区,少量发生在内蒙、甘肃西部、青海北部、新疆等中西部地区;从局部空间来看:污染环境犯罪数量呈现出“四中心一带”扩散型分布特点,“四中心”分别为河北中南部地区、浙江沿海地区、广东珠江三角洲地区和重庆市,“一带”为北起河北唐山、南至广东江门的沿海一带,周边存在污染环境犯罪的城市围绕着“四中心”、“一带”扩散分布。需要说明的是,相较于我国中东部其他犯罪高发中心城市,重庆市污染环境犯罪的绝对数量并非特别多,但考虑其所处地理位置及与周边城市犯罪数量对比,故本研究中仍将其列入“犯罪高发中心城市”。

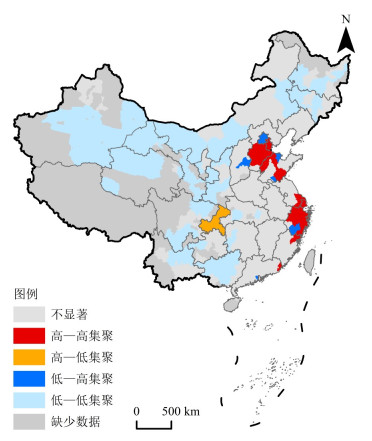

运用空间自相关分析方法来探究中国污染环境犯罪的空间集聚效应,计算得出历年全局Moran's I指数,从2014 —2020年依次为0.202、0.289、0.319、0.428、0.438、0.425、0.370。从结果可以看出,2014年的全局Moran's I指数为历年最低值,但此数值仍表现出中国污染环境犯罪存在较强的空间集聚效应;2015—2018年间,中国污染环境犯罪全局Moran's I指数逐年增加,并在2018年达到最大值,表明污染环境犯罪的聚集程度也逐年提升,到2018年提升到一个较高的聚集水平;2019年开始缓慢降低,2020年Moran's I指数开始下降,但仍远高于2016年,整体说明中国污染环境犯罪具有较高的空间自相关性。在此基础上,针对污染环境犯罪总量以局部空间视角进行聚类和异常值分析,制作LISA图如图 3所示。

|

图 3 中国污染环境犯罪案发总量LISA图 Fig.3 The LISA Map of Total Number of Environmental Pollution Crimes in China |

根据LISA图显示,中国污染环境犯罪集聚效应体现在局部Moran's I指数的高值附近,“高—高”型集聚模式主要分布于河北中南部、山东西北部及日照市、江苏苏州市、上海市、浙江中部、东部及北部、福建宁德市、广东汕头市、潮州市;重庆市表现出显著的“高—低”型集聚效应;“低—高”型集聚模式主要分布在北京市、山东东营市、山东枣庄市、山西晋中市、浙江丽水市和广东中山市;“低—低”型集聚模式主要分布在我国西北部的多数城市,同时在我国西南部和东北部的个别城市也有体现;其余城市的集聚情况均不显著;此结论与中国污染环境犯罪“四中心一带”分布特点基本一致。

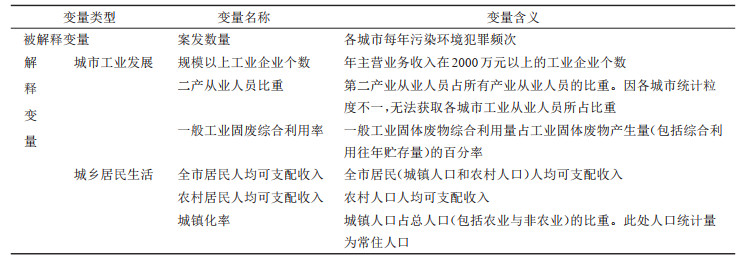

3 污染环境犯罪的影响因素分析 3.1 解释变量选取与模型构建基于对污染环境犯罪相关裁判文书的分析,兼顾刑事犯罪特征的普遍性和污染环境犯罪特征的独特性,并考虑数据的权威性、准确性以及可获取性,本研究将污染环境犯罪案发数量设置为被解释变量,并拟从城市工业发展和城乡居民生活两个维度选取规模以上工业企业个数、第二产业从业人员比重、一般工业固体废物综合利用率、全市居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入和城镇化率共计6个变量设置为解释变量,各变量具体含义见表 2。案发数量表示区域内犯罪的发生频次,是用来衡量区域内犯罪规模的重要的量化数据,国内多位学者也多以此为研究对象进行实证分析[5, 23, 31],因此本研究以各地市污染环境犯罪案发数量作为被解释变量进行影响因素分析。

| 表 2 各变量含义说明 Tab.2 Explanation of the Meaning of Each Variable |

对于“污染环境犯罪”而言,案件与城市第二产业尤其是工业企业直接相关,主要涉及石油、化工行业[17],因此本研究选取规模以上工业企业个数作为城市工业发展规模的衡量指标。对大量裁判文书研究分析表明,犯罪主体的行业技术背景是其非法从事处置、排放危险废弃物等相关活动以获得大额经济效益的前提,说明相关从业人员和技术人才是引发污染环境犯罪的潜在因素,因而选取二产从业人员比重作为此方面控制指标。重金属和危险废物等的超标排放是污染环境犯罪最重要的入罪方式[15],因此本研究选取一般工业固废综合利用率指标作为衡量当前城市本年度对一般工业固废的综合利用情况。目前已有较多学者通过实证研究证明贫富差距[32]、城市化[33]等社会发展因素对各种不同类型的刑事犯罪发生均有着综合影响。同时,污染环境犯罪主体具有较强的社会学特征,犯罪企业或个人的犯罪动机也有其显著特点:无论是为了节约排放成本或是直接获得经济效益,其目的皆是为了从中获得巨大利润;此外,犯罪案件中对于危险废弃物的排放方式也显示出较高隐蔽性,废弃物处置、排放地点较多发生在偏僻农村。以上说明污染环境犯罪的发生与居民生活水平有较大相关性,因此结合污染环境犯罪案发特点,本研究选取全市居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入作为城乡居民生活水平的衡量指标,选取城镇化率指标衡量当前地区城市化发展的综合情况。

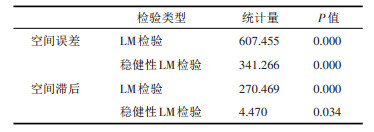

为对全国污染环境犯罪的影响因素进行探索分析,本研究在Stata/MP 16.0软件中进行模型构建。首先对解释变量和被解释变量进行相关性分析,考虑到数据的非正态分布,采取Spearman相关性分析方法,结果表明各解释变量对被解释变量都具有显著的相关性;再对各解释变量进行共线性检验,VIF值均小于10,表明各解释变量之间不存在多重共线性[34]。一般情况下,在构建空间计量模型进行参数估计前,首先需在空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)和空间杜宾模型(SDM)中选择适合的空间计量模型,通常采用LM(lagrange multiplier)检验和稳健性LM(Robust LM)检验来进行选择,检验结果见下表 3。可见,在LM检验和Robust LM检验结果中,空间误差项和空间滞后项的统计量都在5%水平下显著,说明空间误差模型或空间滞后模型都可以在此用来构建计量模型。

| 表 3 LM检验和Robust LM检验结果 Tab.3 Results of LM Test and Robust LM Test |

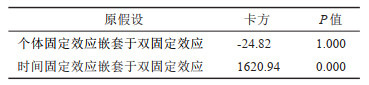

其次,需要进行效应检验来选择模型使用固定效应还是随机效应,一般采用Hausman检验。检验结果为:Prob> chi2= 0.000,拒绝了个体影响与解释变量无关的原假设,因此模型采用固定效应。选定固定效应模型之后,要对其进行LR固定效应类型检验,以在“个体固定”、“时间固定”和“个体时间双固定”三种类型中选择适合的固定效应类型,检验结果如下表 4。结果维持了个体固定效应的原假设,因此应选择个体固定效应来构建模型。

| 表 4 LR固定效应类型检验结果 Tab.4 Result of Fixed-effect Type Test |

基于以上检验结果,本研究选择空间误差模型、空间滞后模型和个体固定效应类型构建空间计量模型。

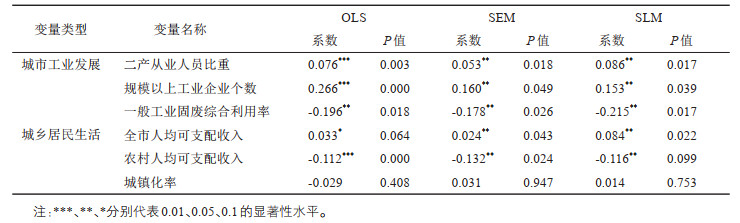

3.2 结果分析在此次分析中,各解释变量取值为2014—2020年城市面板数据中某年份某城市各变量所对应的值,被解释变量的取值为某年份某城市的犯罪数量,采用空间误差模型(SEM)、空间滞后模型(SLM)和个体固定效应类型构建空间计量模型,结合最小二乘法回归(OLS),以对污染环境犯罪的影响因素进行探索分析,模型回归估计结果如 表 5。

| 表 5 模型回归估计结果 Tab.5 The Regression Estimation Results of Models |

在城市工业发展因子中,规模以上工业企业个数作为衡量地区工业发展规模的指标,一定意义上代表了城市当前工业发展水平。在结果中其与案发数量呈现显著的正相关性,说明工业发展水平较高的地区相对更容易出现污染环境犯罪行为,原因在于工业发展水平较高的城市行业经营环境较为友好,营收规模各异的工业企业数量也相对较多,但良莠不齐的工业企业迫于竞争力,会有一部分企业为盲目追求利益铤而走险。二产从业人员比重表示当前地区对第二产业的发展侧重程度,其值越大意味着当前城市有越多人掌握相关行业技术方法,从而推动犯罪主体从事非法行为,因此会对污染环境犯罪有显著的促进作用,此结论与丁焕峰[35]对于中国区域污染影响因素的研究结论基本一致;而一般工业固体废物综合利用率与犯罪案发数量呈显著负相关,表明工业固废综合利用率的提高会有效抑制污染环境犯罪的发生。从各个城市各年度《固体废物污染环境防治信息通告》可以看出,污染环境犯罪数量较少的城市都较为关注固废的综合处理与利用,其中绝大多数城市的一般工业固体废物综合利用率都在95% 以上。在城乡居民生活因子中,全市居民人均可支配输入与犯罪案发数量呈现出显著的正相关性,此结论也印证了本研究中污染环境犯罪在浙江、山东、福建、广东等省份沿海城市高发的空间分布特征。在全市居民人均可支配收入越高的地区,城市发展较为成熟,各产业发展速度相对较迅速,发展规模较为庞大,开放的营商环境和大量的技术型人才储备是引发污染环境犯罪的潜在因素。与此同时农村人均可支配收入在结果中显示出与污染环境犯罪案发数量呈显著的负相关性,结合污染环境犯罪作案方式的隐蔽性特点,表明在一些犯罪高发城市,犯罪主体不仅限于城镇企业,还有大量的农村人口。限于城市发展用地规划和环境监管政策,一些可能会引发环境污染的企业从建厂选址时就有较大可能倾向于偏离城区的区域,除必备的专业技术人员之外,大部分劳动人员也都是从周边农村招募。企业受到监管不足而节约必要的排放成本、劳动人员法律意识的淡薄和对更高生活水平的需求都会推动污染环境犯罪的发生。而城镇化率与案发数量则未表现出显著的相关性,可能有两方面原因:一方面,城镇化率较高的地区,城市发展水平较高,各行业产业发展较为迅速,大规模的工业发展吸引更多外来专业型、技术型人才,都为污染环境犯罪的滋生提供了可能性;另一方面,城镇化率较高的地区治理体系相对较为完善,完备的执法、治理体系会对犯罪起到一定的抑制作用。同时,城市化的发展不可避免地造成农村区域减少,可供不法分子大行非法犯罪的“不法之地”将会更少。

4 结论与讨论 4.1 结论本研究基于“中国裁判文书网”中2014—2020年关于污染环境犯罪的14876条裁判文书数据,结合相关地市州社会经济和工业发展面板数据,综合采用空间自相关分析、泰尔指数、赫芬达尔指数、空间计量模型等方法,对中国污染环境犯罪的时空分布格局及影响因素进行了探究,得出以下结论:

(1)从时间上来看,2014—2019年我国污染环境犯罪案发数量逐年增多且地区差异性逐年减弱、分布离散度增高,2020年我国污染环境犯罪案发数量降低,地区差异性有所提高,分布离散度降低。

(2)从全局空间来看,我国污染环境犯罪多发于“胡焕庸线”以东地区,少量发生在内蒙、甘肃西部、青海北部、新疆等中西部地区,犯罪分布格局整体表现出较高的空间自相关性;从局部空间来看,我国污染环境犯罪呈现“四中心一带”扩散型分布特点,“四中心”分别为河北中南部地区、浙江沿海地区、广东珠江三角洲地区和重庆市,“一带”为北起河北唐山、南至广东江门的沿海一带,并在这些高值区及周边地区呈现出明显的集聚效应。

(3)从影响因素来看,在城市工业发展因子中,规模以上工业企业个数和二产从业人员比重代表了地区的工业发展规模,对污染环境犯罪有显著的促进作用,而地区一般工业固体废物综合利用率的提高则会有效抑制污染环境犯罪的发生;城乡居民生活因子中,全市居民人均可支配收入与污染环境案发数量有显著正相关,农村居民人均可支配收入与污染环境犯罪案发数量负相关,而城镇化率对地区污染环境犯罪的影响较为复杂,未表现出显著的相关性。

4.2 防控对策建议结合上述结论,为更精准地打击污染环境犯罪,预防更恶劣的污染环境行为,建立更健全的环境治理体系,提出如下相关对策建议:

(1)研究表明,中国污染环境犯罪多发于浙江省、河北省、山东省、广东省和重庆市等产业发展水平较高的省市地区。针对这些犯罪高发区,地方政府应联合环保、公安、司法等多部门定期展开环境督查和治理专项行动,针对重点河道、产业集聚区、污染高发区展开不定期巡逻,结合遥感、无人机、热成像等先进技术,对辖区内污染环境违法行为开展全天候、全时空、全过程的严密监测排查。加大对污染环境犯罪行为的惩罚力度,以降低犯罪主体再犯的心理侥幸,有效预防和减少区域内污染环境违法犯罪行为再发生。

(2)规模以上工业企业个数和二产从业人员比重的提高、一般工业固废综合利用率的降低为污染环境犯罪的滋生提供了较大可能性。因此,相关部门应主动地建立更为健全的污染防治体系,严格控制各行业企业各类型污染物、废弃物排放标准,透明化、精准化把控一般工业固体废物、危险废弃物、医疗废物等各类型废弃物产生量、处置利用量以及贮存量,提高各类型废弃物综合利用量,减少贮存,从源头上杜绝污染环境犯罪的发生。

(3)研究表明,农村地区由于收入水平较低、地理位置较偏僻,是污染环境犯罪的高发地区。针对这些地区,政府部门应结合当地条件及发展实际,加大扶持力度,努力提高农村居民收入和生活水平;加大环保宣传力度,让环保意识深入人心;加大环境监管力度,让处于城乡偏远地区的犯罪企业不再有可乘之机。

4.3 讨论本文从全国宏观尺度对中国污染环境犯罪的时空分布格局及影响因素进行了有益的研究与探讨,但研究仍存在一定局限性:

(1)犯罪数据的有偏性问题。本研究数据来源自中国裁判文书网的污染环境犯罪数据,由于犯罪从报案、立案、破案到进入最后判决环节,普遍存在“漏斗”效应;同时,受地方经济发展及地方保护主义影响,不同地区政府对环境污染的执法标准的把握及执法力度可能不完全一致;此外,因各方面原因,部分地区的法院可能存在未上传或少上传了部分犯罪案件数据的情况,所有这些因素,导致本研究所采用的数据可能存在一定的有偏性。

(2)新冠疫情对我国近三年来污染环境犯罪查处及本研究带来的影响。中国裁判文书网中2021年及以后的污染环境犯罪数据受疫情影响大幅减少,未纳入研究,使得本研究结论的时效性略显不足。考虑到中国裁判文书网数据上传有一定的滞后性,2020年尽管也受新冠疫情影响,但案件数量仍有2607件,所以仍将2020年纳入研究。但对比2019年,2020年全国污染环境犯罪总量呈现下降趋势,这是真实情况的反映,还是受疫情因素影响?2019年是否为全国污染环境犯罪下降的拐点?这些问题均有待对2023年以后数据作持续监测与分析,才能得出更明确结论。

(3)影响因子选取仍存在一定局限性。本研究只从城市工业发展和城乡居民生活两个维度选取影响因素指标,对于对犯罪影响较大的法治环境建设、环境执法力度等政策因素未能进行量化分析,因此在污染环境犯罪的影响因素方面的探讨稍显薄弱,有待后续进一步加强相关研究。

| [1] |

Chen Y Y, Ebenstein A, Greenstone M, et al. Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China's Huai River policy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(32): 12936-12941. DOI:10.1073/pnas.1300018110 |

| [2] |

马静, 周创文, Pryce G. 环境公正视角下空气污染和死亡人数的空间分析及关系研究: 以河北省为例[J]. 人文地理, 2019, 34(6): 45-52, 98. [Ma Jing, Zhou Chuangwen, Pryce G. Spatial analysis and modelling of air pollution and death rates in Hebei province, China[J]. Human Geography, 2019, 34(6): 45-52, 98. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.06.006] |

| [3] |

中华人民共和国生态环境部. 2012中国环境状况公报[EB/OL]. (2013-05-28)[2023-07-18]. http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjz kgb/. [Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Communique on the state of China's environment 2012[EB/OL]. (2013-05-28)[2023-07-18]. http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/.]

|

| [4] |

中华人民共和国生态环境部. 2019中国生态环境状况公报[EB/OL]. (2020-06-02)[2023-7-18]. http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/ zghjzkgb/. [Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Communique on the state of China's ecological environment 2019[EB/OL]. (2020-06-02)[2023-7-18]. http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/.]

|

| [5] |

姜超, 祝晓光, 刘瑜. 中国环境犯罪的空间分布特征与机制[J]. 地理与地理信息科学, 2021, 37(5): 101-109. [Jiang Chao, Zhu Xiaogu ang, Liu Yu. Spatial patterns and mechanisms of environmental crimes in China[J]. Geography and Geo-Information Science, 2021, 37(5): 101-109.] |

| [6] |

Lynch M J. The greening of criminology: A perspective for the 1990S[J]. Critical Criminology, 1990, 3(2): 3-12. |

| [7] |

Billiet C M, Rousseau S. How real is the threat of imprisonment for environmental crime?[J]. European Journal of Law and Economics, 2014, 37(2): 183-198. DOI:10.1007/s10657-011-9267-2 |

| [8] |

Elaine B. Defining environmental crime: The perspective of farmers[J]. Journal of Rural Studies, 2015, 39: 188-198. DOI:10.1016/j.jrurstud.2015.01.007 |

| [9] |

Ruggiero V, South N. Critical criminology and crimes against the environment[J]. Critical Criminology (Richmond, B. C. ), 2010, 18(4): 245-250. DOI:10.1007/s10612-010-9121-9 |

| [10] |

Vollaard B. Temporal displacement of environmental crime: Evidence from marine oil pollution[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 82: 168-180. DOI:10.1016/j.jeem.2016.11.001 |

| [11] |

Zamaninasab H, Bajelan Z. The relationship between groundwater nitrate pollution and crime in United States: Nitrate-crime hypothesis[Z]. 2023. doi: 10.48550/arXiv.2306.09354.https://arxiv.org/pdf/2306.09354.pdf.

|

| [12] |

姜俊山. 论污染环境罪之立法完善[J]. 法学杂志, 2014(3): 92-99. [Jiang Junshan. On legislative improvement of offense of environmental pollution[J]. Law Science Magazine, 2014(3): 92-99.] |

| [13] |

陈远航. 我国环境犯罪保护法益的演进与立法完善[J]. 北方法学, 2023, 17(3): 144-153. [Chen Yuanhang. The evolution and legislative improvement of legal interests of environmental crime protection[J]. Northern Legal Science, 2023, 17(3): 144-153.] |

| [14] |

房慧颖. 污染环境犯罪刑事治理模式的理论省思与范式建构[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 50(4): 63-71. [Fang Huiying. Theoretical reflection and paradigm construction of criminal governance model of environmental pollution crime[J]. Journal of Henan Normal University(Philosophy and Social Sciences), 2023, 50(4): 63-71.] |

| [15] |

焦艳鹏. 我国污染环境犯罪刑法惩治全景透视[J]. 环境保护, 2019, 47(6): 41-50. [Jiao Yan Peng. Panoramic perspective of criminal law punishment for environmental pollution crimes in China[J]. Environmental Protection, 2019, 47(6): 41-50.] |

| [16] |

武向朋. 环境攻坚战背景下河南省污染环境罪大数据分析[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2020, 40(1): 54-59. [Wu Xiangpeng. A study on the punishment of environmental pollution crime in Henan province[J]. Journal of Xinyang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2020, 40(1): 54-59.] |

| [17] |

山东省高级人民法院环境资源审判庭课题组. 环境污染犯罪在法律适用中存在的问题及对策研究: 以山东法院2017—2021年审结的污染环境罪案件为样本[J]. 山东法官培训学院学报, 2022(5): 187-200. [Research group of environmental resources tribunal of Shandong higher people's court. Research on the problems and countermeasures of environmental pollution crimes in the application of law[J]. Journal of Shandong Judge Training School, 2022(5): 187-200.] |

| [18] |

孟斌, 王劲峰, 张文忠, 等. 基于空间分析方法的中国区域差异研究[J]. 地理科学, 2005, 25(4): 393-400. [Meng Bin, Wang Jinfeng, Zhang Wenzhong, et al. Evaluation of regional disparity in China based on spatial analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2005, 25(4): 393-400.] |

| [19] |

王少平, 欧阳志刚. 我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J]. 经济研究, 2007, 42(10): 44-55. [Wang Shaoping, Ouyang Zhigang. The rural-urban income disparity and its effects to economic growth in the case of China[J]. Economic Research Journal, 2007, 42(10): 44-55.] |

| [20] |

周晓艳, 郝慧迪, 叶信岳, 等. 黄河流域区域经济差异的时空动态分析[J]. 人文地理, 2016, 31(5): 119-125. [Zhou Xiaoyan, Hao Huidi, Ye Xinyue, et al. A spatial-temporal analysis of regional economic inequality in Yellow River valley[J]. Human Geography, 2016, 31(5): 119-125. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.05.018] |

| [21] |

杨骞, 刘华军. 中国二氧化碳排放的区域差异分解及影响因素: 基于1995—2009年省际面板数据的研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(5): 36-49, 148. [Yang Qian, Liu Huajun. Regional difference decomposition and influence factors of China's carbon dioxide emissions[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2012(5): 36-49, 148.] |

| [22] |

李光龙, 陈燕. 城乡义务教育均等化的实证研究: 以安徽省为例[J]. 财政研究, 2010(6): 68-71. [Li Guanglong, Chen Yan. An empirical study on the equalization of urban and rural compulsory education: A case study of Anhui province[J]. Public Finance Research, 2010(6): 68-71.] |

| [23] |

徐铭恩. 中国假药犯罪时空演化特征及其影响因素[D]. 广州: 广州大学, 2022: 69. [Xu Ming'en. The Spatial and Temporal Evolution of Crime of Selling Counterfeit Drugs in China and Its Influencing Factors[D]. Guangzhou: Guangzhou University, 2022: 69.]

|

| [24] |

茅锐. 产业集聚和企业的融资约束[J]. 管理世界, 2015(2): 58-71. [Mao Rui. Industrial agglomeration and financing constraints of enterprises[J]. Journal of Management World, 2015(2): 58-71.] |

| [25] |

朱付彪, 陆林, 於冉, 等. 都市圈旅游空间结构演变研究: 以长三角都市圈为例[J]. 地理科学, 2012, 32(5): 570-576. [Zhu Fubiao, Lu Lin, Yu Ran, et al. Tourism spatial structure evolution of metropolitan area: A case study of Changjiang River delta metropolitan area[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(5): 570-576.] |

| [26] |

蹇令香, 李东兵, 刘玲玲. 我国集装箱港口体系演进规律研究[J]. 经济地理, 2012, 32(12): 91-96. [Jian Lingxiang, Li Dongbing, Liu Lingling. Research on the evolution law of china container port system[J]. Economic Geography, 2012, 32(12): 91-96.] |

| [27] |

Ma X Y, Li G, Zhou J J, et al. Family-to-family child migration network of informal adoption in China[J/OL]. Humanities and Social Sciences Communications, 2020, 7. https://www.nature.com/articles/ s41599-020-00542-7.

|

| [28] |

Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988.

|

| [29] |

陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014: 146-164. [Chen Qiang. Advanced Econometrics and Its Applications in Stata[M]. Beijing: Higher Education Press, 2014: 146-164.]

|

| [30] |

牛品一, 陆玉麒. 江苏省县域经济集聚和收敛的空间计量分析[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 94-99. [Niu Pinyi, Lu Yuqi. Spatial econometric analysis of regional economic concentration and convergence in Jiangsu province[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 94-99. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.01.016] |

| [31] |

刘卓, 林珲, 田雅, 等. 中国非法采伐林木行为的空间分布及其驱动因子[J]. 热带地理, 2022, 42(9): 1585-1596. [Liu Zhuo, Lin Hui, Tian Ya, et al. Spatial pattern and driving factors of illegal logging in China[J]. Tropical Geography, 2022, 42(9): 1585-1596.] |

| [32] |

史晋川, 吴兴杰. 我国地区收入差距、流动人口与刑事犯罪率的实证研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2010, 40(1): 73-84. [Shi Jinchuan, Wu Xingjie. An empirical study on China's regional income inequality[J]. Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences), 2010, 40(1): 73-84.] |

| [33] |

陈屹立. 中国犯罪率的实证研究: 基于1978—2005年的计量分析[D]. 济南: 山东大学, 2008: 25, 35-42. [Chen Yili. An Empirical Study on China's Crime Rates: An Econometric Analysis Between 1978—2005[D]. Jinan: Shandong University, 2008: 25, 35-42.]

|

| [34] |

Hair J F J, Black W C, Babin B J. Multivariate Data Analysis[M]. New York: Macmillan, 1995: 312-313.

|

| [35] |

丁焕峰, 李佩仪. 中国区域污染影响因素: 基于EKC曲线的面板数据分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(10): 117-122. [Ding Huanfeng, Li Peiyi. Regional pollution and its affecting factors: A panel date analysis based on EKC in China[J]. China Population Resources and Environment, 2010, 20(10): 117-122.] |