2. 兰州理工大学 设计艺术学院,兰州 730000

2. School of Design Art, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730000, China

中国既是一个农业大国,更是一个农民大国[1]。“三农”问题一直都是政府和学术界关注的焦点。中国城镇化率由1953年的13.26% 增长到2020年的63.89%[2],大量农业人口转为城镇人口,农村劳动力的过度转移导致农村社会的衰退。习近平总书记叮嘱必须把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位,这就要求农业生产必须要有充足的劳动力。党的十九大报告提出了乡村振兴战略,以保障我国的粮食安全[3]。据第三次全国农业普查统计,全国55岁以上农业劳动力占全国农业劳动力的33.6%[4],2022年中国进城务工人员超过2.95亿,且男性居多[5],农村劳动力老龄化和女性化逐渐加快。在此背景下,农村劳动力变迁和生产技能传承及其对于农业社会和乡村振兴的影响成为乡村地理学和乡村社会学的研究热点。

改革开放后,中国劳动力结构和农业生产发生了显著变化[6],相关研究人员对此各抒己见。部分学者认为劳动力的非农化有效缓解了农业劳动力的过剩状况[7],提升了农业生产效率和促进土地规模化经营[8]。也有学者指出,由于农村青壮年的流失,农业劳动力老龄化和女性化现象日益严重,严重影响了劳动力供给质量[9]。这不仅降低了农业生产效率和威胁国家粮食安全,还导致了乡村社会的边缘化[10]。与以上两种观点不同的是,农业劳动力的变迁对农业生产的影响因不同区域农作物的品种及其生产环境的类型而异[11]。劳动力迁移机制受到内源因素和外源因素的共同作用。内源因素是剩余劳动力无法有效提升劳动生产率;外源因素是由二元户籍和城乡土地制度衍生而成的“制度约束力”减弱。受教育水平是农村劳动力能否成为“剩余劳动力”的关键因素,青壮劳动力和高素质人力资本率先转移[12]。在研究方法方面,现有研究多使用C-D生产函数[13]、随机前沿生产函数和曼斯奎特指数[14]、超效率Output-DEA模型[15]等测算劳动力变迁对粮食生产的影响。在数据获取方面,主要依赖客观统计年鉴[16]或者学术机构公布的数据[17]。

国内外学者分别从多个角度探讨了农业劳动力与农业生产的关系。例如劳动力质量与农业生产水平[18],劳动力数量与土地交易流转[19],劳动力流动与农业技术扩散[14]。但仍存在以下不足:第一,鲜有涉及劳动力代际变迁下影响农业生产技能(播种、植保和收割时节等)继承的特征。第二,劳动力代际变迁过程如何作用于农业生产的影响机理?基于此,本文以黄土高原地区的陇西县为例,研究其农业劳动力变迁对农业生产的特征与影响机理。选取该县的原因为自古以来它以传统农业为主,目前仍以家庭为单位进行小规模耕作。以人力作业于农业生产的研究区选择具有典型性,可以更好地识别我国黄土高原地区农业发展的形成机理,为西北落后地区的农业转型发展提供理论支撑。

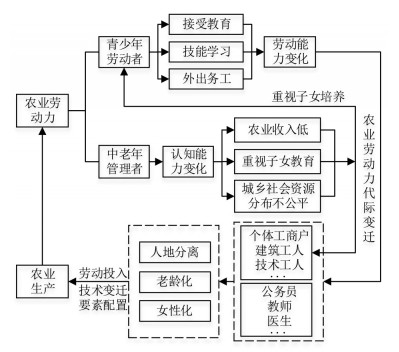

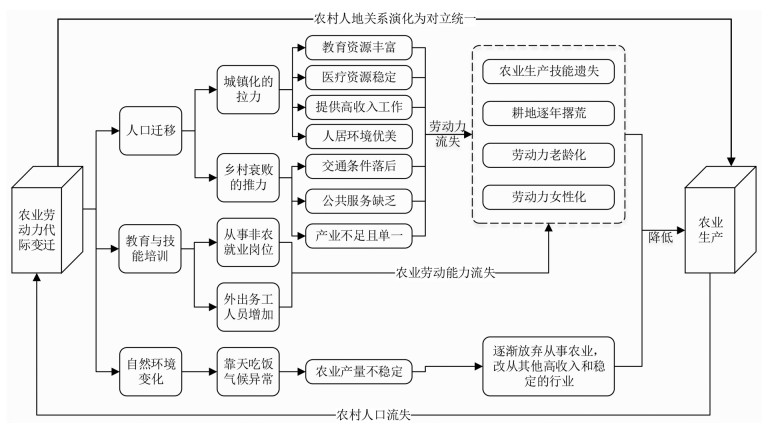

2 理论框架农村家庭是依靠内部劳动力开展农业生产的经济小团体[20]。农业劳动力具有“双重身份”,既是具体生产中的劳动者,也是经营管理的决策者[21]。农业劳动力的代际变迁在劳动投入、要素配置、技术继承与创新等方面举足轻重。农业劳动力的质量,继承与创新农业生产技术的能力是影响农民生产方式与生产可持续发展的关键因素。

从农业经营的决策者角度来看,中老年农业经营者是每个家庭中社会认知能力最强的劳动者[4]。在城镇化和工业化的浪潮中,中国农村发生了翻天覆地的变化,但城乡之间的人流、物流、资金流高效运转,这对农业经营管理决策者的认知能力有显著影响,使其逐渐意识到城乡间社会资源分布不公平、城市务工收入远高于农业收入、教育可以实现阶层跨越[22]等问题。农业生产的经济收益远远低于家庭支出,因此,第一批乡村能人选择在机会更多的城市就业或创业[23]。农业劳动力外流存在“过滤”现象,依据劳动能力使老年人和妇女儿童留守乡村[24]。为适应家庭劳动力的短缺状况,农业经营者改变农作物结构[25],种植劳动投入相对较少和收益更好的经济作物。因留守人员的劳动能力有限,劳动力、土地和资本等要素不断被重新配置,包括雇佣临时劳动力或放弃耕地等[26]。

从农业生产的劳动者角度来看,代际间劳动力的变迁和农业生产能力的继承,对于农业生产水平的影响显著[4]。如果能够完整地继承区域农业的生产规律,将会保持较高的农业生产效率;反之,如果农业生产技能逐渐遗失,将会导致农业的衰败。中老年农业经营者在自己“错失”教育的背景下,“解放”下一代青少年劳动者,通过外出务工获得更高的经济收入,使其子女享受更优质的教育资源或学习专业技术[12],从而达到改变农民身份的目标。在这一过程中,农业劳动能力发生了重大变化。青壮年劳动力和低龄劳动力成为公务员、教师、建筑工人和技术工人等的选择,导致全职青壮年农业劳动力已寥寥无几。

农业劳动力代际变迁影响农业生产的理论机制如图 1所示。基于务农家庭成员的“双重身份”,即既是生产劳动者,也是经营管理者的角色,他们在不断提高自身劳动能力和认知水平的过程中,选择从事相对较高收入行业并支持子女通过各种方式向城市迁移。因此,在农业劳动力代际变迁过程中,低龄劳动力和青壮年劳动力通过直接(上学和工作等)或间接(外出务工)的方式离开乡村,导致乡村出现“人地分离”、劳动力老龄化和女性化现象[22]。而且,外迁的人往往是乡村中有技能和才能的人,这不仅导致农业生产的劳动投入不足,还阻碍了农业生产的要素配置、技术传承与创新[27]。整体来看,农户视角下的农业劳动力代际变迁可能会对农业生产造成一定的负面影响。

|

图 1 农业劳动力代际变迁影响农业生产的理论机制 Fig.1 Theoretical Mechanisms of Intergenerational Changes in the Agricultural Labor Force Affecting Agricultural Production |

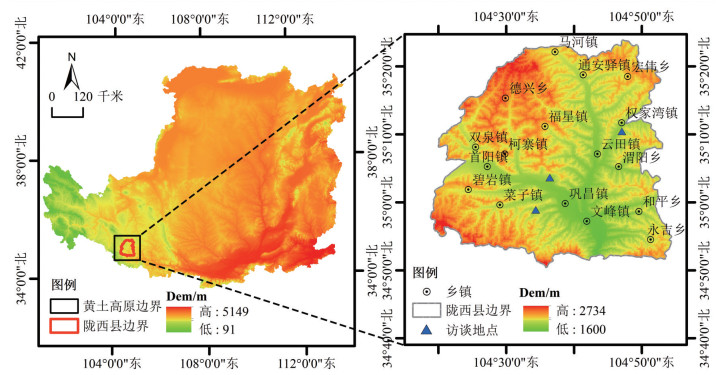

陇西县地处黄土高原丘陵沟壑区西南部、甘肃省定西市中部,是黄河最大支流渭河上游的重要组成部分,海拔为1602—2755 m,地势自西北向东南倾斜,地形破碎,主要为山地、河谷川台、黄土丘陵三大地貌类型,沟谷地和梁峁地是其主要组成部分。目前,陇西县辖5乡12镇(图 2),农业生产主要为面朝黄土背朝天的雨养农业,以发展马铃薯、玉米、小麦、中草药、牧草、菌菜等农作物生产为主,被称为“中国黄芪之乡”、“国家级中医药原料生产供应保障基地”、“千年药乡”、“天下药仓”、“西部药都”等。截至2022年底,全县常住人口42.47万人,其中农村常住人口20.27万人。开展职业技能培训4943人次,输转城乡劳动力12.9万人、其中脱贫劳动力5.1万人。全年农作物播种面积129.12万亩,其中粮食作物播种面积96.02万亩,中药材播种面积30.37万亩,其他作物播种面积2.73万亩。

|

图 2 陇西县区位图 Fig.2 Location Map of Longxi County |

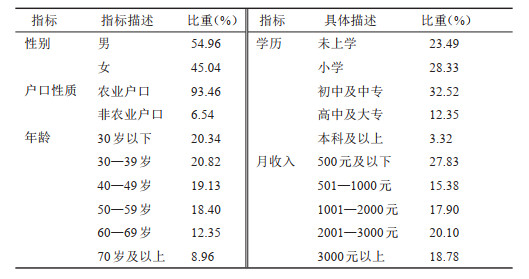

数据包括调查问卷数据、基础地理信息空间数据和农作物及人口等相关数据。为了保证调研数据的可用性与代表性,按照乡镇之间人口密度分布采用随机抽样基础上,进行交叉控制配额抽样(年龄和性别)调查,以保证各乡镇之间获得的问卷数量基本为1:1比例。同时,选取黄家门村、卓儿岔村、河那坡村三个点进行实地访谈,以验证数据与实际情况的符合程度。正式问卷调查前,首先选取黄家门村黄家门社进行预调查,并根据预调查结果修改调查问卷。最终获得1267份问卷,剔除无效问卷,有效样本为1176份,有效率达92.81%,受访人群基本特征如表 1。调查问卷获取时间为2022年6—9月,主要内容包括个体特征、农业生产、经济发展、家庭环境和其它因素等5个维度18个指标(表 2)。基础地理信息数据包括县界、乡镇边界等来源于陇西县自然资源局。农作物和人口数据来源于《2021年陇西县国民经济和社会发展统计公报》。

| 表 1 样本特征 Tab.1 Sample Characteristics |

| 表 2 变量定义及说明 Tab.2 Variable Definitions and Description |

借助SPSS软件对问卷数据(去除人口学基本信息)进行信度检验,量表内总一致性系数(Alpha)为0.723、各变量的Alpha值为0.515—0.791,说明所选变量的信度较好;通过KMO和Bartlette检验,得到其检验值为0.837,P值为0.000,累积方差解释率为61.497%,说明数据结构效度较好。

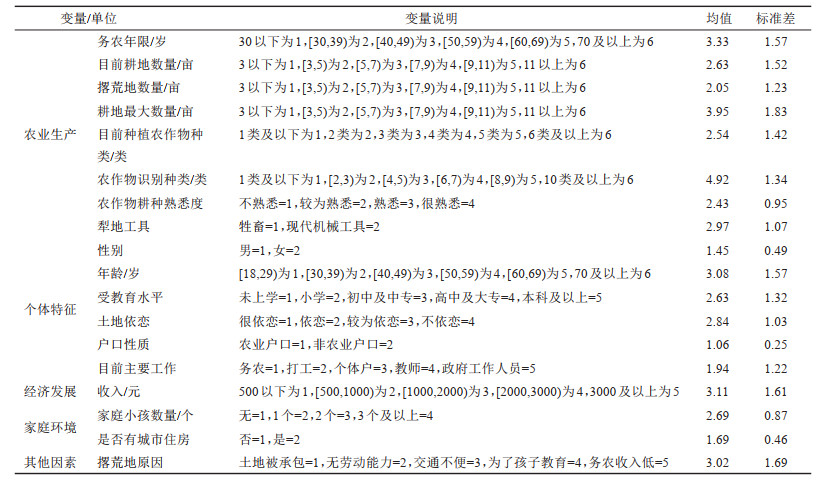

3.3 研究方法 3.3.1 变量选择上世纪50年代,德国社会学家卡尔·曼海姆提出著名的代际差异理论,该理论指出受出生时间及成长背景的影响,不同代群之间在态度、偏好、行为、价值观等方面具有明显的差异[28]。代际理论本质上反映了社会、文化、政治等环境因素对人类心理、精神品质及其行为模式的影响[29]。由于农村父辈与子辈的教育水平和社会认知能力的差异,不同代际之间思想差距较大,该理论为研究不同年龄段的农业劳动力对农业生产的影响提供了思路。根据已有研究,代群的划分主要有两种方法:一是借助影响社会环境的重要历史事件划分不同代群;二是以十年作为固定的时间间隔划分不同代群[27]。本文则根据当地的实际发展状况选择十年时间间隔划分一个代际[30]。农业生产指种植农作物的生产活动[31],本文选取务农年限、目前耕地数量、撂荒地数量、耕地最大数量、目前种植农作物种类、农作物识别种类、农作物耕种熟悉度、犁地工具作为农业生产的具体指标。个体特征包括性别、受教育水平、户口性质、土地依恋以及目前主要工作等指标。家庭环境包括家庭小孩数量、是否有城市住房等指标,经济发展和其他因素则分别选取为个人月收入、撂荒地原因作为表征指标。

变量设置与说明。劳动力代际变迁变量,根据劳动者年龄划分为六个阶段[32],分别是18—29岁、30—39岁、40 —49岁、50—59岁、60—69岁、70岁及以上。由小到大依次对这些阶段进行赋值,其中18—29岁之间群体以教育为主,从事农业生产的劳动力偏少,因此统一赋值为1。农业生产变量,重点关注单位劳动力的生产情况,即劳动力变化对农业生产带来的影响,例如劳动力的增加带动耕地数量、农作物种类的增加等,依据数量的变化对8个变量进行由小到大的赋值。影响因素变量包括收入、受教育水平、目前主要工作、户口性质、土地依恋、家庭小孩数量、是否有城市住房、撂荒地原因等。参考罗小锋[33]的变量赋值法以及自变量对农业生产的影响力,对以上8个影响变量进行由小到大的赋值,具体见表 2。

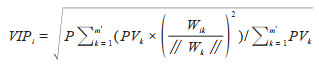

3.3.2 模型选择根据上述筛选的变量及其之间的因果关联,选择偏最小二乘法回归(partial least squares regression,PLSR)分析劳动力代际变迁对农业生产的影响机理。PLSR是集主成分分析、普通线性回归和典型相关分析法于一体的数学统计方法,可以克服样本少、自变量多重共线等问题。PLSR在成分提取时考虑因变量和自变量的线性关系,以提高自变量对因变量的解释效用,被广泛应用于影响因子分析、驱动力分析和影响机理分析[34]。计算公式为:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中,X1为X1结果的估计值。X1是m×n矩阵,原始变量X经过标准化后均值为0,方差为1,m为样本数,n为预测变量的数量。同理,Y1为Y1的结果估计值,Y1是m×1矩阵。Xs为X1经过线性变化后各成分的m×m`矩阵,m`为成分个数。X1、Y1、W均为n×m`矩阵,分别为预测变量载荷、响应变量载荷和响应变量权重。

PLSR同时输出两个参考指标,回归系数(B)和变量投影重要性(VIP)。计算公式为:

|

(4) |

式中,VIPi表示第i预测变量的重要性;p为某个自变量个数;PVk为p个自变量中第K个成分对因变量的方差解释力度。VIP值越大对因变量作用越强。

|

(5) |

式中,R为离差,B为回归系数。回归系数X1的绝对值越大,对农业生产Y1影响越大。

为了便于计算在劳动力变迁过程中不同因素对农业生产的影响,在以上模型计算过程中自变量和因变量均为虚拟变量,且不存在交叉变量。

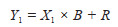

4 结果分析 4.1 农业劳动力代际变迁下农业生产的特征如图 3所示,随着劳动力的代际变迁,农业生产整体呈现出波动下降的趋势。其中,耕地数量、农作物识别种类以及务农年限的下降最为显著。在农业劳动力的主力军更替过程中,40—49岁是承上启下的重要过渡群体。40岁以下劳动力群体从事农业生产的时间约为50岁以上群体的1/3,主要原因是1980年后出生的人群成为了新生代农民工[35]。从目前耕地数量和农作物耕种时节的熟悉程度来看,50—69岁劳动力仍占主体,而70岁及以上群体由于劳动能力的减弱而不断减少,50岁以下农业劳动能力较强的群体参与度同样偏低。耕地最大数量和撂荒地数量呈现直线减少态势。对于犁地工具的使用,老年劳动力仍以依靠牲畜为主,青壮年劳动力则逐渐使用现代化的小型机械。

|

图 3 农业劳动力代际变迁与农业生产的关系 Fig.3 The Relationship Between the Intergenerational Change of Labor Force and Agricultural Production |

从代际变迁角度来看,70岁及以上中高龄老年劳动力与40岁以下青壮年劳动力的农业生产水平相近。究其原因在于,70岁及以上劳动力全身心投入农业生产,以小农生产模式为主;40岁以下的群体农业生产参与度极低,主要从事服务业为主、第二产业为辅的非农行业。60—69岁的低龄老年劳动力的农业生产水平强于50—59岁,主要原因是50—59岁的劳动力在农闲时节仍然外出务工。40—49岁以下的农业劳动力身份多样,农忙时节他们作为农业劳动力进行农业生产,农闲时节又从事制造业、建筑业、交通运输、服务业等其他行业,形成以“农业”为副业、“打工”为主业的就业特征。总体而言,不同年龄段劳动力对农业生产影响的差异性显著,老年人熟知农业生产技能但劳动能力偏弱,青壮年劳动能力充足但生产技能欠缺,同时无法全身心投入农业生产。

农村家庭中劳动力不仅是农业生产中的劳动者,也是农业经营管理的决策者。上文分析发现,目前农业劳动力老龄化问题严重,影响农业生产的技术更新以及生产方式的选择。为了进一步分析农业劳动力的结构问题,通过统计农业劳动力的性别差异可知,60岁以上男性劳动力多于女性,60岁以下女性劳动力多于男性,其中50岁以下群体中女性劳动力占总数的65.58%。具体来看,50—59岁中女性劳动力占75.67%,60—69岁中占39.22%,70岁及以上占38.96%。综上可知,在具有劳动能力的群体中,不同代际农业劳动力的性别差异显著。随着农业劳动力逐渐老龄化和女性化,他们在农业植保等低强度劳动环节中表现出较好的适应能力。然而,当涉及到机械化作业或劳动强度较大的农业生产时,往往存在劳动力不足的问题,从而影响农业生产水平。

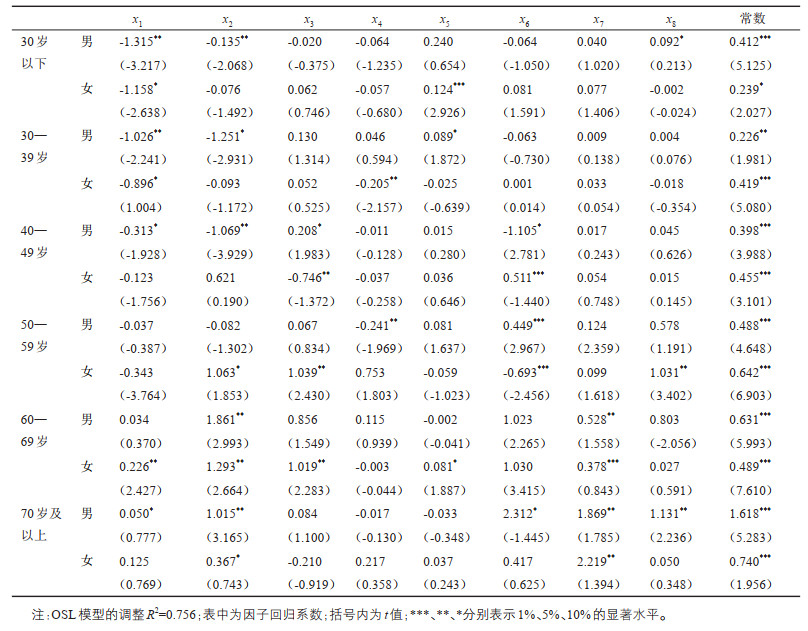

4.2 农业劳动力代际变迁对农业生产的影响机理 4.2.1 因子回归分析农业劳动力代际变迁中劳动者的个体特征、经济水平、家庭环境影响农业生产。本文选取收入(x1)、受教育水平(x2)、目前主要工作(x3)、户口性质(x4)、土地依恋(x5)、家庭小孩数量(x6)、是否有城市住房(x7)、撂荒地原因(x8)等作为影响因子。为了避免影响因子分析中出现较多误差,对数据进行归一化处理。然后,利用PLSR探究影响因子在不同代际之间对农业生产的影响。农业生产作为因变量,其值为表 2中8个虚拟变量的平均值。PLSR回归分析结果表明:各因子的VIF值均 < 5,说明各因子间不存在多重共线性,符合回归分析条件。模型拟合度的调整R2值为0.756,说明所有模型中的因子均能解释农业生产变化的75.6%,模型的拟合度较好。

从代际变迁角度来看(表 3),各影响因子中60岁以上中高龄农业劳动力的性别结构对农业生产无显著影响,60岁以下青壮年劳动者的性别结构对农业生产的影响显著。具体来看,收入、家庭小孩数量、目前主要工作、撂荒地原因、土地依恋等影响因子在70岁及以上高龄劳动力中对农业生产具有明显促进作用,而60—69岁的中高龄劳动力在收入、家庭小孩数量、目前主要工作的影响下对农业生产有积极作用。40—59岁两个代际的农业劳动力在收入、家庭小孩数量、目前主要工作等影响因子的作用下,男性对农业生产具有负相关性,女性对农业生产具有正相关性。40岁以下农业劳动者在各影响因子的作用下对农业生产的影响均较低,说明这类劳动群体逐渐远离了农业生产。

| 表 3 农业劳动力代际变迁对农业生产的回归分析 Tab.3 Regression Analysis of Intergenerational Changes in the Agricultural Labor Force on Agriculture Production |

从影响因子的作用力来看,学历和收入在40岁以上农业劳动者中对农业生产的影响不显著,而对40岁以下劳动者从事农业生产产生负向作用,说明学历为低龄农业劳动者的职业选择提供了机会,使其不仅能从事较低收入的农业生产,也能选择其他收入相对较高的非农行业。家庭小孩数量对50岁以上劳动者影响较大,究其原因在于她们除照顾小孩以外只能选择时间相对自由的农业生产类型。户口性质和是否有城市住房在各代际劳动力中作用较低。目前主要工作则以60岁为界限,60岁以上劳动力对农业生产有正向作用,60岁以下劳动力对农业生产有负向作用。撂荒地原因在代际变迁中具有不同程度的作用,其中无劳动能力对中老年群体的农业生产影响较大。交通不便对不同代际的所有农业劳动力从事农业生产都具有负向影响。土地依恋在70岁及以上群体和50—59岁的女性劳动者中对农业生产的作用显著。

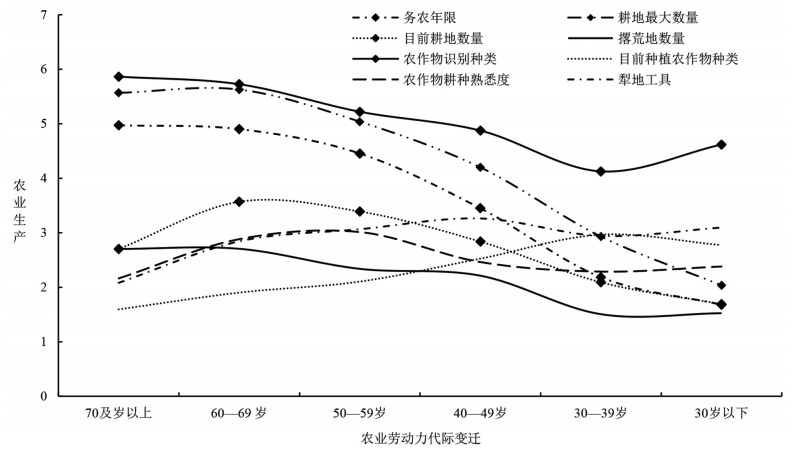

4.2.2 影响机理分析农业劳动力代际变迁对农业生产的影响机理十分复杂,受到经济、社会、自然环境等多因素的交互作用。结合前文的影响因子分析和实地调研可知,农业政策和农业技术进步对于落后且以老龄化和女性化为主的小农耕作模式并无影响。青壮年劳动力为了追求较高的收入,选择外出从事收入更高的非农工作。同时,他们意识到教育可以实现社会阶层的跨越,并通过改变子女户口性质迁居到县城享受优质教育资源。因此,本文从农村人地关系、农业人口迁移、教育与技能培训以及自然因素等方面剖析劳动力变迁对农业生产的影响机理(图 4)。

|

图 4 农业劳动力代际变迁对农业生产的影响机理 Fig.4 Influence Mechanism of the Intergenerational Change of Agricultural Labor Force on Agricultural Production |

农业劳动力变迁与农业生产逐渐呈现对立统一关系。随着社会主义市场经济的深入发展,农业劳动力对基本生存的追求演变为其对经济、社会、文化等全方位的诉求。在当前中国发展不平衡不充分阶段,农村的基本社会服务、环境政策还不够完善,部分农业劳动力的生活诉求无法得到满足,导致他们选择离开农村,进而造成农村土地荒废以及农村社会的空心化。农业劳动力行为的市场化和社会化不可避免,而经济市场化和劳动力市场化已经改变了农业劳动力传统的生产、生活和思维方式,促使农业劳动力做出更为“理性”的决定,即改变了长期以来农耕的生活方式。然而,这种决策所引发的行为在某种程度上背离了农村人地关系的和谐发展。

强劳动力的外迁和弱劳动能力的留守导致了黄土高原农业生产的逐渐衰败。在受到收入、目前主要工作、儿童教育、城市住房的影响下,60岁以下男性劳动力选择放弃从事农业生产。因城市丰富的教育和医疗资源、宜居的生活环境以及稳定且高收入的工作,与农村落后的交通条件、匮乏的公共服务和贫困的农业产业形成鲜明的对比。在城市资源的拉力和乡村资源的推力作用下,乡村能人选择迁出农村,这与盖庆恩[22]等学者的研究结论一致。虽然70岁及以上劳动者和50—59岁女性劳动者的土地依恋感对农业生产具有积极作用,但在劳动力代际变迁中被“过滤”群体(农业劳动能力较弱的老人和妇女)的劳动能力和学习能力偏低,致使农业生产技能遗失、作物种类减少甚至大量耕地被撂荒[24]。

教育和技能培训对农业劳动力的代际变迁产生了重要影响,导致了众多高素质劳动力的流失。研究发现,40岁以上农业劳动力受教育水平越高对农业生产的作用越小,受教育水平越低则作用越大。然而,40岁以下群体无论学历高低都对农业生产的影响不显著,这与马林静[36]的研究结论有所不同。另外,60岁以上的劳动者家庭中,小孩越多对农业生产的贡献越大。农民对背朝黄土面朝天的农业身份的认同度逐渐降低,使得许多家庭重视教育,以实现社会阶层的跨越。改革开放后,教育和技能培训成为改变农民阶层代际传递的重要因素。教育水平在本科以上的群体受传统“铁饭碗”思想的影响,优先选择有编制的稳定职业,从根本上解决放弃农业生产的后顾之忧。本科以下群体选择职业教育或者专业技术培训,获得一技之长后从事非农行业。因此,教育和技能培训加速了农业候补劳动力的流失。

劳动力代际变迁中,农业生产受到落后自然条件的阻力逐渐加强。撂荒地原因在70岁及以上劳动力与30岁以下劳动力群体中的作用偏弱,原因在于二者从事劳动生产的时间有限。结合实际调研可知,50岁以上群体在谈及撂荒地原因时主要为交通不便和劳动能力减弱等因素。而50岁以下群体对农业生产几乎没有影响,甚至演变为负相关(表 3),这是因为农业收入过低以及为了孩子的教育,青壮年劳动力放弃农业生产。从根本上来说,黄土丘陵沟壑区雨热不同期,同时破碎崎岖的地形和纵横的沟谷使得耕地面积破碎,只适合发展以小农模式为主的雨养农业。狭窄且陡峭的道路在暴雨中经常发生塌陷,机械化农具无法普及。综上所述,与平原城市的机械化、规模化、产业化农业生产[37]相比,黄土高原地区劳动力变迁与农业生产的关联度明显弱化。小农生产模式的雨养农业的投入与产出不成正比,促使青壮年农业劳动力不断“逃离”农业生产。

5 结论与讨论 5.1 结论农业劳动力代际变迁的兴衰对于推进乡村振兴战略至关重要。乡村人才振兴是产业振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴的基础。本文以陇西县为例,通过问卷调查的方式,运用偏最小二乘回归模型,对个体视角下的农业劳动力代际变迁对农业生产的特征与影响机理进行了深入分析。得出以下结论:

(1)农业劳动力代际变迁下,农业生产整体呈现波动下降趋势,其中耕地最大数量、农作物识别种类和务农年限下降最为显著。40—49岁为农业劳动力群体显著变化的过渡阶段。60—69岁的低龄老年劳动力的农业生产水平强于50—59岁。70岁及以上与40岁以下劳动者的农业生产水平相近。60岁以上男性农业劳动力多于女性,反之女性劳动力多于男性。

(2)通过影响因子分析发现,60岁以上劳动力性别差异对农业生产无显著影响,60岁以下性别差异对农业生产具有显著作用。学历和收入在40岁以上农业劳动者中对农业生产影响不显著,而在40岁以下群体中产生负向作用。目前主要工作在60岁以上农业劳动者中对农业产生有正向作用,60岁以下对农业生产有负向作用。土地依恋在70岁及以上和50—59岁的女性劳动者中对农业生产具有正向作用。

(3)影响机理分析方面,自然因素、人地关系、人口迁移、教育与技能培训等是劳动力代际变迁过程中影响农业生产的重要动力和手段。在以上单因子的交互作用下,代际变迁中农业劳动力和农业劳动能力的流失制约了农业生产。

5.2 讨论农业劳动力代际变迁对农业生产的影响机理研究不仅是乡村振兴背景下需要解决的重大问题,更是实现共同富裕目标的现实挑战。目前小学和初中学历的人群仍是从事农业劳动的主体,高中及以上学历的人群更多地从事非农技术工作。因此,农业生产的人口数量和质量持续下降,导致农村社会经济综合功能衰退,出现人口与生产“空心化”问题。此外,耕地的破碎化决定了黄土高原地区以小农耕种模式为主,难以融入规模化、集约化和机械化的先进农业生产方式。

研究结果表明,农业社会的变革正引发一连串的社会效应。第一,农业劳动力投入萎缩效应。劳动力代际变迁中,50岁以上劳动力成为农业生产主力军,老龄化和女性化问题不断加剧,耕种、收割时节以及植保过程等农业生产技能逐渐遗失,这与王笳旭[38]的研究结论相同;第二,种植决策调整效应。弱劳动力群体缩减了深耕细作的粮食作物,倾向于种植耗力少的药材作物。这一现象与韩占兵等学者[25]研究发现农户偏好种植粮食作物的结论存在差异;第三,土地规模缩减效应。小农生产模式下农户耕地以山地为主,每块耕地面积在1.5亩左右,难以进行规模化的农业生产,且撂荒地数量持续增加;第四,农业设施滞后效应。在黄土高原西南部的陇西乡村,田间道路狭窄且坡度大,运输工具只能为依靠畜力的架子车。并且,落后的交通设施因缺少维修时常存在中断现象。

在农业劳动力代际变迁过程中,农业生产的萎缩、土地的荒芜、劳动力的流失、农业设施的滞后严重制约农业发展,为有效应对这些影响和挑战,实现乡村振兴和共同富裕的目标,本文提出以下对策:第一,加快乡村人才振兴,提升农业劳动力素质并保障农业生产技能的继承性。目前,农村劳动力以五十岁以上的中老年人为主,呈现典型的上宽下窄的倒金字塔结构,亟需培养一支懂农业、爱农村、爱农民的年轻三农工作队伍;第二,加强农业基础设施的建设和农村人居环境整治。在黄土高原地区,需要平整梯田、拓宽与硬化田间道路。同时,整治农村人居环境,新建、改建和扩建不能满足生产需求的公共服务设施,实现人、地、环境的和谐共生;第三,促进旧农业生产体系和现代农业生产体系之间的继承和创新,发展壮大农业生产社会化服务体系。因地制宜,发挥区域特色,逐渐剔除旧的低效农业耕作方式,在畜力有必要存在的前提下发展各种小型的山地机械,实现山区农业的现代化。同时,政府引导企业向农户提供优良品种、栽培技术和其它各种适合于本地的服务;第四,优化农村生产和生活方式。促进乡村生产和生活多元化,强化种植业、养殖业和小型生产加工业的融合发展,形成体系化和生态化的现代产业。

| [1] |

陈锡文. 实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(1): 5-12. [Chen Xiwen. Implementing the rural revitalization strategy and promoting the modernization of agriculture and rural areas[J]. Journal of China Agricultural University(Social Sciences), 2018, 35(1): 5-12.] |

| [2] |

孔翠芳, 王大伟, 张璇, 等. 代表性发达国家城镇化历程及启示[J]. 宏观经济管理, 2021(11): 39-48. [Kong Cuifang, Wang Dawei, Zhang Xuan, et al. Representative urbanization process and enlightenment in developed countries[J]. Macroeconomic Management, 2021(11): 39-48.] |

| [3] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [4] |

魏佳朔, 宋洪远. 农业劳动力老龄化影响了粮食全要素生产率吗?——基于农村固定观察点数据的分析验证[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(4): 22-33. [Wei Jiashuo, Song Hongyuan. Does ageing of agricultural labor force affect grain total factor productivity? Analysis based on fixed observation points in rural areas[J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition), 2022, 22(4): 22-33.] |

| [5] |

国家统计局. 2022年农民工监测调查报告[EB/OL]. (2023-04-28)[2023-06-02]. http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202304/t20230428_1939125.html. [National Bureau of Statistics. Monitoring survey report on migrant workers in 2022[EB/OL]. (2023-04-28)[2023-06-02]. http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202304/t20230428_1939125.html.]

|

| [6] |

罗玉兰. 农业劳动力结构变迁视角下的农业现代化路径选择[J]. 农业经济, 2021(11): 79-81. [Luo Yulan. Path selection of agricultural modernization under the perspective of agricultural labor force structure change[J]. Agricultural Economy, 2021(11): 79-81. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2021.11.031] |

| [7] |

卫龙宝, 张艳虹, 高叙文. 我国农业劳动力转移对粮食安全的影响——基于面板数据的实证分析[J]. 经济问题探索, 2017(2): 160-167. [Wei Longbao, Zhang Yanhong, Gao Xuwen. The impact of agricultural labor force transfer on food security in China: An empirical analysis based on panel data[J]. Inquiry into Economic Issues, 2017(2): 160-167.] |

| [8] |

刘涛, 王波, 李嘉梁. 互联网、城镇化与农业生产全要素生产率[J]. 农村经济, 2019(10): 129-136. [Liu Tao, Wang Bo, Li Jialiang. Internet, urbanization and total factor productivity in agricultural production[J]. Rural Economy, 2019(10): 129-136. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2019.10.083] |

| [9] |

钟搏. 代际互动与低龄老人劳动供给[J]. 人口与经济, 2022(3): 34-55. [Zhong Bo. Intergenerational interaction and the labor supply of young elderly[J]. Population & Economy, 2022(3): 34-55.] |

| [10] |

穆光宗, 茆长宝, 吴金晶, 等. 乡土中国的人口弱化和优化研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2013, 30(3): 61-71. [Mu Guangzong, Mao Changbao, Wu Jinjing, et al. Study on the population vulnerability and optimization in rural China[J]. Journal of China Agricultural University(Social Sciences), 2013, 30(3): 61-71.] |

| [11] |

张永丽, 王博. 农村劳动力流动减贫效应的实证研究——基于甘肃省农户的调查[J]. 人口学刊, 2017, 39(4): 60-70. [Zhang Yongli, Wang Bo. A empirical study of rural labor migration for antipoverty effect have based on the survey of Gansu province[J]. Population Journal, 2017, 39(4): 60-70.] |

| [12] |

邓宏图, 周凤. 劳动力转移与农业劳动生产率变化——基于理论与实证统一框架下的分析[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2021(3): 73-93. [Deng Hongtu, Zhou Feng. Labor transfer and the change of agricultural labor productivity: An analysis based on the unified framework of theory and empiric[J]. Journal of Northeast Normal University(Philosophy and Social Sciences), 2021(3): 73-93.] |

| [13] |

周四军. 对我国粮食生产影响因素的计量分析[J]. 统计与决策, 2003(4): 41-42. [Zhou Sijun. Measurement analysis of the factors affecting grain production in China[J]. Statistics & Decision, 2003(4): 41-42. DOI:10.3969/j.issn.1002-6487.2003.04.024] |

| [14] |

黄金波, 周先波. 中国粮食生产的技术效率与全要素生产率增长: 1978—2008[J]. 南方经济, 2010(9): 40-52. [Huang Jinbo, Zhou Xianbo. Technical efficiency and growth of total factor productivity of food production in China: 1978—2008[J]. South China journal of economics, 2010(9): 40-52. DOI:10.3969/j.issn.1000-6249.2010.09.004] |

| [15] |

刘宁. 基于超效率Output-DEA模型的主产区粮食生产能力评价[J]. 软科学, 2011, 25(3): 79-83. [Liu Ning. Evaluation on the grain production capacity of major grain production area based on super-efficiency Output-DEA model[J]. Soft Science, 2011, 25(3): 79-83. DOI:10.3969/j.issn.1001-8409.2011.03.016] |

| [16] |

甄小鹏, 凌晨. 农村劳动力流动对农村收入及收入差距的影响——基于劳动异质性的视角[J]. 经济学(季刊), 2017, 16(3): 1073-1096. [Zhen Xiaopeng, Ling Chen. The impact of rural labor migration on rural income and income gap: A labor heterogeneity approach[J]. China Economic Quarterly, 2017, 16(3): 1073-1096.] |

| [17] |

Zhang Y H, Wu Y, Yan J Z, et al. How does rural labor migration affect crop diversification for adapting to climate change in the Hehuang Valley, Tibetan Plateau?[J/OL]. Land Use Policy, 2022, 113: 105928. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105928.

|

| [18] |

田红宇, 付玮琼. 农户务农劳动力质量与水稻生产技术效率——基于土地流转和农业社会化服务调节视角[J]. 商业研究, 2021(2): 88-98. [Tian Hongyu, Fu Weiqiong. The quality of rural labor force and rice production technical efficiency[J]. Commercial Research, 2021(2): 88-98.] |

| [19] |

李慧, 刘志有, 肖含松, 等. 基于乡村振兴视角下西部绿洲流转农户生计脆弱性影响因素研究[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(11): 234-242. [Li Hui, Liu Zhiyou, Xiao Hansong, et al. Study on the influence factors of livelihood vulnerability of rural households in the western oasis from perspective of rural revitalization[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(11): 234-242.] |

| [20] |

叶敬忠, 张明 皓". 小农户"与"小农"之辩——基于"小农户"的生产力振兴和"小农"的生产关系振兴[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2019, 19(1): 1-12, 163. [Ye Jingzhong, Zhang Minghao. Differences between smallholders and peasants: Smallholders based vitalization of productive forces and peasants based vitalization of productive relations[J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition), 2019, 19(1): 1-12, 163.] |

| [21] |

翁贞林. 农户理论与应用研究进展与述评[J]. 农业经济问题, 2008(8): 93-100. [Weng Zhenlin. Progress and review of farmers' theory and application[J]. Issues in Agricultural Economy, 2008(8): 93-100.] |

| [22] |

解雨巷, 解垩. 教育流动、职业流动与阶层代际传递[J]. 中国人口科学, 2019(2): 40-52, 126-127. [Xie Yuxiang, Xie E. Educational mobility, occupational mobility and intergenerational transmission of class[J]. Chinese Journal of Population Science, 2019(2): 40-52, 126-127.] |

| [23] |

盖庆恩, 朱喜, 史清华. 劳动力转移对中国农业生产的影响[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(3): 1147-1170. [Gai Qing'en, Zhu Xi, Shi Qinghua. Labor's migration and chinese agricultural production[J]. China Economic Quarterly, 2014, 13(3): 1147-1170.] |

| [24] |

徐娜, 张莉琴. 劳动力老龄化对我国农业生产效率的影响[J]. 中国农业大学学报, 2014, 19(4): 227-233. [Xu Na, Zhang Liqin. Impact of aging labor force on agricultural production efficiency in China[J]. Journal of China Agricultural University, 2014, 19(4): 227-233.] |

| [25] |

韩占兵. 农村人口空心化对农业生产影响效应的实证检验[J]. 统计与决策, 2022, 38(19): 70-75. [Han Zhanbing. Empirical test of the effect of rural population hollowing out on agricultural production[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(19): 70-75.] |

| [26] |

周京奎, 王文波, 龚明远, 等. 农地流转、职业分层与减贫效应[J]. 经济研究, 2020, 55(6): 155-171. [Zhou Jingkui, Wang Wenbo, Gong Mingyuan, et al. Land transfers, occupational stratification and poverty reduction[J]. Economic Research Journal, 2020, 55(6): 155-171.] |

| [27] |

李小建, 朱瑞明. 农区现代化进程中的农户地理研究[J]. 经济地理, 2023, 43(7): 1-11. [Li Xiaojian, Zhu Ruiming. Geography of rural households in the process of rural modernization[J]. Economic Geography, 2023, 43(7): 1-11.] |

| [28] |

卡尔·曼海姆. 卡尔·曼海姆精粹[M]. 徐彬, 译. 南京: 南京大学出版社, 2002: 170-173. [Karl Mannheim. The Essence of Karl Mannheim[M]. Xu Bin, trans. Nanjing: Nanjing University Press, 2002: 170-173.]

|

| [29] |

黄潇婷, 王志慧, 张野. 乡村社区旅游生计代际传承的过程及影响因素——以栾川县重渡村为例[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 158-168. [Huang Xiaoting, Wang Zhihui, Zhang Ye. On the process and influencing factors of intergenerational transmission of tourism livelihoods in rural communities: A case study of Chongdu village in Luanchuan county[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 158-168. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.01.018] |

| [30] |

朱鹏亮, 李昭阳, 邵秀英. 传统村落游客感知价值代际差异研究——以碛口为例[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(1): 203-208. [Zhu Pengliang, Li Zhaoyang, Shao Xiuying. Intergenerational differences of tourists' perceived value of traditional villages: A case of Qikou[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(1): 203-208.] |

| [31] |

孙华, 何茂萍, 胡明成. 全球变化背景下气候变暖对中国农业生产的影响[J]. 中国农业资源与区划, 2015, 36(7): 51-57. [Sun Hua, He Maoping, Hu Mingcheng. Impact of global climate warming on agricultural production in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2015, 36(7): 51-57.] |

| [32] |

刘骏. 劳动力代际变迁视角下农村土地利用趋势分析——以湖北省部分农村为例[J]. 湖北社会科学, 2017(3): 50-56. [Liu Jun. Analysis of the trend of rural land use from the perspective of the intergenerational change of labor force: Take some rural areas in Hubei province as an example[J]. Hubei Social Sciences, 2017(3): 50-56.] |

| [33] |

罗小锋. 农户对生产中科技作用的认知及影响因素分析——基于9省1311户农户的调查[J]. 农业技术经济, 2010(8): 80-86. [Luo Xiaofeng. Analysis of farmers' perceptions of the role of science and technology in production and influencing factors: Based on a survey of 1311 farmers in 9 provinces[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2010(8): 80-86.] |

| [34] |

王亚飞, 廖顺宝. 气候变化对粮食产量影响的研究方法综述[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(12): 54-63. [Wang Yafei, Liao Shunbao. Impact of climate change on grain yield: A review of research methods[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(12): 54-63.] |

| [35] |

陈玉明, 崔勋. 代际差异理论与代际价值观差异的研究评述[J]. 中国人力资源开发, 2014(13): 43-48. [Chen Yuming, Cui Xun. A review of generational difference theory and generational difference in values[J]. Human Resources Development of China, 2014(13): 43-48.] |

| [36] |

马林静, 欧阳金琼, 王雅鹏. 农村劳动力资源变迁对粮食生产效率影响研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(9): 103-109. [Ma Linjing, Ouyang Jinqiong, Wang Yapeng. The influence of evolvement of rural labor resources on grain production efficiency[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(9): 103-109.] |

| [37] |

张建, 诸培新. 不同农地流转模式对农业生产效率的影响分析——以江苏省四县为例[J]. 资源科学, 2017, 39(4): 629-640. [Zhang Jian, Zhu Peixin. The effect of different farmland transfer patterns on household agricultural productivity based on surveys of four counties in Jiangsu province[J]. Resources Science, 2017, 39(4): 629-640.] |

| [38] |

王笳旭, 李朝柱. 农村人口老龄化与农业生产的效应机制[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020, 19(2): 60-73. [Wang Jiaxu, Li Chaozhu. Effect mechanism of rural population aging on agricultural production[J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2020, 19(2): 60-73.] |