2. 西北大学 城市与环境学院,西安 710127

2. College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, Xi'an 710127, China

农户生计是农户谋生的方式,该谋生方式建立在能力、资产(包括储备物、资源、要求权和享有权)和活动的基础之上[1-3]。基于英国国际发展部开发的可持续生计框架可知,在一定政策制度约束下,农户将生计资本在不同生计活动中进行分配,进而形成一定的生计结果[2]。可见,生计结果不仅能够反映生计系统的运行效率,同时也为再生产提供资本积累,对农户生计可持续发展具有重要意义。随着全球环境变化愈演愈烈,极端气候事件与自然灾害频发,社会经济发展快速转型,农户生计面临着日益严峻的挑战[4-6]。此外,随着工业化、城镇化以及信息化的快速发展,农户生计资本结构不断地变化,生计资本对生计结果的影响也随之不断分化[7, 8]。因此,探究区域农户生计结果不同尺度影响因素及其交互影响效应,优化农户生计资本结构与发展环境,是提升农户生计结果产出效益,促进农户生计健康持续发展的重要论题。

农户生计研究源于20世纪80年代对贫困现象的研究。从国外研究看,全球气候变化背景下发展中国家和地区的农户生计问题成为研究的核心与焦点[9-12];此外,发达国家在逆城市化进程中的就业、移民、种族等问题导致的农户生计问题重新得到重视[13-15]。如Venus等对比分析了印度比哈尔邦的维沙利地区和哈里亚纳邦的卡纳尔地区农户在面临气候变化时的生计脆弱性[16];Sarker等对孟加拉国炭黑地区农户面对自然灾害的生计恢复力及限制因素进行了探究[17];Bolíba分析了社会资本在移民融入加泰罗尼亚劳动力市场中的作用[15]等。国内学者研究视角多集中于生计资本与生计策略、环境变化与生计研究、“政策、机构和过程”以及产业发展与生计研究等[18-21]。如李聪等探讨了移民搬迁工程对农户生计资本的影响[22];汤青等提出了提高黄土高原农户生计可持续性的生计多样化途径[23];王凯对武陵源地区非生态移民户与生态移民户的生计进行了对比分析,进而研究了生态移民对农户生计的影响[24]。综上可见,农户生计虽已取得了较为丰硕的成果,但关于农户生计结果及其影响因素的研究则相对较少。此外,已有生计结果及其影响因素的研究多关注农户个体要素,对地理环境要素与农户个体要素间的交互影响效应关注不足。因此,从农户个体和地理环境出发探究农户生计结果的影响因素及尺度交互效应,对拓展农户生计研究内容具有重要意义。

黄土高原是我国传统农业生产的典型区域。生产力的快速发展及退耕还林等生态工程的实施改变了区域农户的生计资本结构,生计资本对生计结果发展的作用也因此发生了新变化。另一方面,黄土高原是我国地理环境极度复杂的区域之一,地理环境不仅影响农户生计资本的结构与存量,同时限制了农户与外界的社会经济交流,对农户生计结果产出效益影响明显[25, 26]。因此,从农户个体和地理环境等多层要素出发,探究农户生计结果的影响因素及尺度交互效应,对促进区域农户生计持续健康发展,巩固区域脱贫攻坚成果等具有重要意义。

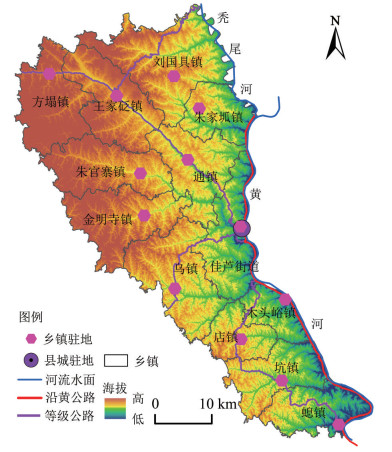

2 研究区概况与数据来源 2.1 研究区概况佳县位于陕西省东北部,黄河西岸,毛乌素沙漠南缘,辖12镇1街道,县域面积2029.82 km2。佳县地形以山地丘陵为主,地势西北高,东南低。由于水土流失严重,毛乌素沙漠缓慢南侵,佳县逐渐形成东南黄河沿岸土石山区、西南丘陵沟壑区、北部风沙区3个差异明显的地貌区(如图 1)。自退耕还林工程实施以来,该县逐步形成了以粮食种植、果业、工副业为主的三元经济结构。复杂的地形条件限制了区域基础设施建设和市场发育,严重影响了区域农户生计结果的产出效益。

|

图 1 研究区位图 Fig.1 The Location of Study Area |

本研究选取佳县为研究案例区主要原因如下:首先,黄土高原是我国传统农业的典型区域,同时也是我国生态环境极度脆弱的代表区域,地形地貌、交通网络以及市场条件等对农户生计发展影响较大。其次,从佳县来说,粮食种植、果业、工副业为主的三元经济结构,以及多样化的地形地貌,不仅能够反映黄土高原农户生计发展的整体特点和地形地貌特点,同时也保证了研究区内部区位环境的差异性。因此,选取佳县为研究区,探究农户生计结果多尺度影响因素及交互效应,能够保证研究结果的代表性与科学性。

2.2 数据来源研究数据主要包括地理空间数据和问卷调查数据两部分。地理空间数据中的地形数据源自地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)GDEMV 2 30M分辨率数字高程数据;行政区、道路网络、水系等来源于佳县2018年土地利用变更调查库。问卷调查数据主要源于2018年7月16日至8月2日开展的佳县乡村人居环境与农户生计的实地入户与村庄专题调研。根据地形特征、种植结构以及人口分布特征,采用分层随机抽样法,最终选取了65个行政村为调研样本点,每个样本村随机抽取7户居民进行问卷调查,共获得455份问卷,其中有效问卷451份,有效率99.12%。此外,在2020年10月8日至10月20日选取了15个行政村进行补调,每个村随机抽取6到7户居民,共获得101份问卷,其中有效问卷100份,有效率为99.01%。在551份有效问卷中,北部风沙区122份,西南丘陵沟壑区274份,东南黄河沿岸土石山区155份。问卷调查内容包括:①家庭基本情况、不同阶段人口结构与生计来源。②乡村人居环境子系统状态,包括自然系统(土地利用、自然灾害、生态状况等)、居住系统(居住区环境、住房更新、住房结构与设施等)、支撑系统(基础设施与公共服务等)、人类系统(村庄人口状况、个体行为与心理感知等)、社会系统(社会交往、村庄发展与贫富差距、政府服务、治安环境等)。

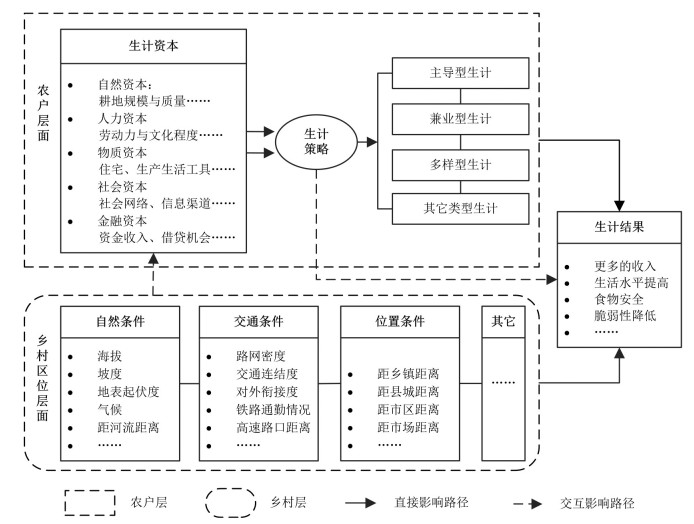

3 研究方法 3.1 研究框架自1826年德国经济学家杜能提出农业区位论开始,区位论逐渐成为地理学基础理论之一,对社会经济发展起着重要的指导作用[27, 28]。此外,在微观经济活动方面,英国国际发展部开发的可持续生计框架为农户生计的相关研究提供了理论框架的参考。该框架将风险背景、生计资本、结构制度、生计策略以及生计结果等内容进行有机整合,得到相关学者广泛的采纳与应用[22-24]。因此,结合地理学区位理论以及可持续生计框架构建本文的研究框架(图 2),用以识别农户生计结果的多尺度影响因素及其交互影响效应。

|

图 2 研究框架 Fig.2 The Analytical Framework |

框架中,农户作为乡村最基本的生产生活单元,其生计活动会受自身资本禀赋与所处村域区位条件的双重影响,进而作用于生计结果。从农户层面来看,农户是在一定脆弱环境背景下,具有一定生计资本的生计主体,在社会许可的范围内将这些资本在不同生计活动中进行分配,进而得到生计结果,可见生计资本是农户生计结果最为直接的影响因素[2]。从村域区位条件看,农户生计活动对所处区位条件具有较强的依赖[29-31]。从自然条件来说,海拔、坡度、地表起伏度和气候等区位条件,一定程度上影响农业生产结构、规模、技术应用以及农户对外社会经济交流的便捷性,进而影响生计结果的产出效益。就交通条件而言,道路交通是农户获取生产资料、出售产品以及扩展社会经济网络的通道,区域路网密度、交通连接度、交通对外衔接度以及铁路和高速等通勤情况,能够影响农户社会经济活动交流的空间范围和生计资本的获取与分配,进而对生计结果产生影响。就位置条件而言,位置条件一定程度上决定了农户在区域经济格局与市场中所处的位置,距乡镇距离、距县城距离、距市区距离以及距市场距离等指标,不仅能够影响农户生产资料与市场信息的获取和产品销售,同时也在一定程度上影响农户生计活动的选择,进而作用于农户的生计结果。综上可知,生计资本与区位条件对农户生计结果的影响路径是多样的,两者不仅能够直接影响农户生计结果,同时还存在对生计结果影响的交互效应。

3.2 多层次结构模型传统的回归方法通常较多关注农户个体层面而忽视了区位条件层面及尺度间交互效应对农户生计结果的影响[32, 33]。此外,若仅仅在村域区位条件层面对农户生计结果进行分析,虽注重乡村差异对农户生计结果的影响,排除了数据非独立性的问题,但忽略了农户个体差异对生计结果的影响,同时也会使样本量缩小,降低模型的统计功效。多层次线性模型为研究具有多层次的数据分析提供了方法,可以对农户、乡村等不同尺度数据及其交互作用进行分析。多层次线性模型处理分层数据时,先以第一层的特征变量建立回归方程,然后把该方程中的截距和斜率作为因变量,使用第二层数据中的特征变量作为自变量进行二次回归。

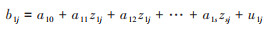

首先,在农户层面上构建仅有农户生计结果及其影响因素之间关系的模型:

|

(1) |

式中,Yij为第j个村庄第i个农户的因变量值(生计结果),b0j为第j村庄的截距项,bqj是农户层面的系数,xqij为农户层面的预测变量(自变量);eij为农户层面的误差项。

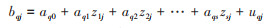

其次,在农户所处的乡村层面建立农户生计结果与影响因素之间效应参数与所处乡村之间的关系模型:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

式中,aq0为乡村层面的截距项;zsj为乡村层面的预测变量;uqj为乡村层面的误差项。aqs代表的是跨尺度交互效果,交互作用(Zsj×xqij)对Yij的影响力,即第二层面的解释变量Zsj对农户个体层面解释变量xqij与因变量Yij影响关系的调节。

3.3 模型变量选取 3.3.1 因变量选取英国国际发展部开发的可持续性生计框架列举了5种可能的生计结果类型,即:更多的收入、福利的提升、降低了脆弱性、提高了食物安全和更可持续地利用自然资源等。其中,收入作为农户生计结果最直接的表征,已被众多学者用于生计研究中。如盖梦迪等以农户家庭主导收入作为生计结果的表征,探究了生计资本对生计结果的影响[33];Chen等以农户家庭纯收入作为生计结果的替代指标,对绿洲区农户生计适应性的影响因素进行了探究[34]。鉴于此,本文以农户家庭人均收入为生计结果表征变量进行多尺度影响因素的识别分析。

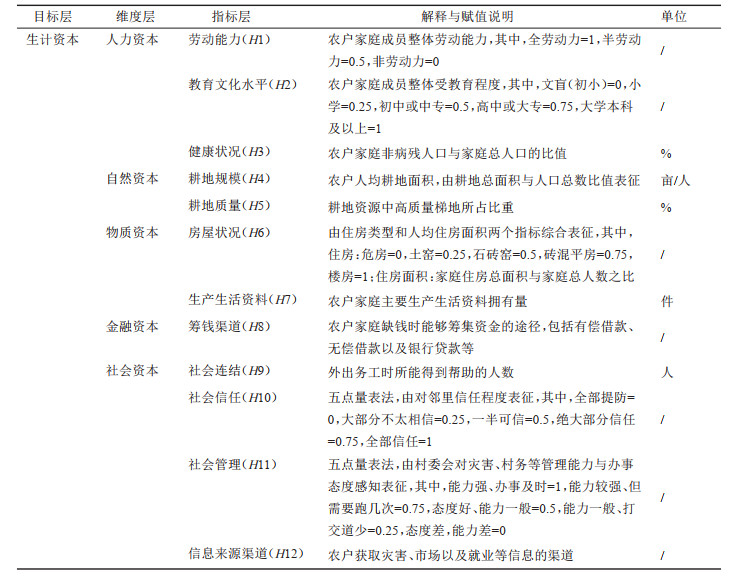

3.3.2 自变量选取在农户层面,选取生计资本作为影响生计结果的变量指标。根据可持续生计框架和研究区农户生计特点,并参考已有研究[25, 26, 35],最终选取12项指标作为生计资本的表征,具体如表 1所示。人力资本指农户为了实现生计目标而拥有的技能、知识、劳动能力和健康等,因此选取农户家庭成员的劳动能力、教育文化水平和健康状况作为人力资本的表征指标。农户的自然资本主要指农户拥有或可长期使用的土地,本文主要选取耕地规模与耕地质量作为农户自然资本的表征指标。物质资本指农户用于生产和生活的物资设备和基础设施,本文选取房屋状况与生产生活资料作为农户物质资本的表征指标。金融资本指农户可自主支配和可筹措的资金,由于家庭收入指标的两重性(生计资本与生计结果),因此仅选取筹钱渠道作为金融资本的表征指标。社会资本指农户为了实现生计目标可利用的社会网络,因此选取社会连结、社会信任、社会管理和信息来源渠道等作为社会资本的表征指标。

| 表 1 农户层自变量选取及说明 Tab.1 Selection and Description of Independent Variables at the Farmer Level |

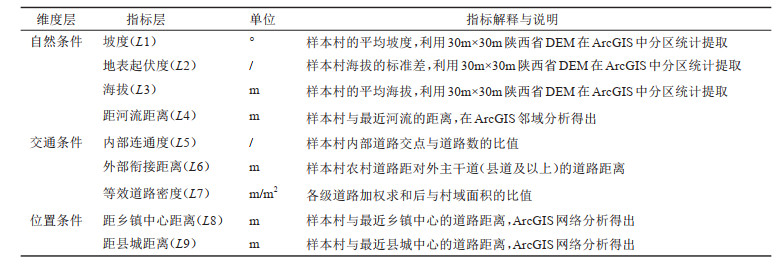

根据已有研究[36, 37],结合前文分析框架的构建与论述,本文在乡村层面从自然条件、交通条件以及位置条件等选取相关变量指标进行生计结果影响因素分析,指标具体说明如表 2。就自然条件而言,佳县地处黄土高原腹地,地形条件不仅在一定程度上决定了农户家庭自然资本的规模与质量,同时影响农业生产方式与产出效益。因此,本文选取坡度、地表起伏度、海拔和距河流距离等指标表征区域乡村主要自然条件的差异,进而探究其对农户生计结果的影响。此外,由于区域地形条件复杂,交通条件对区域农户生计发展起着尤为重要的作用。本文从密度与结构两个角度选取乡村交通内部连通度、外部衔接距离和等效道路密度作为交通条件的表征指标,用以反映区域交通网络的完善程度。位置条件决定了农户在区域中的市场与经济位置,距区域经济与市场中心(乡镇、县城)近,不仅有利于农副产品的销售,同时有利于市场以及劳务等信息的获取。因此,本文选取距乡镇中心距离和距县城距离两个指标,用以反映农户在区域中位置的优劣。

| 表 2 乡村层自变量选取及说明 Tab.2 Selection and Description of Independent Variables at the Village Level |

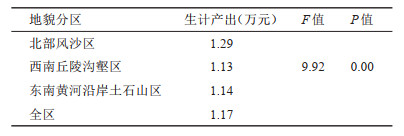

对研究区农户家庭人均收入进行统计与ANOVA分析可知,样本农户家庭人均收入为1.17万元,其中北部风沙区为1.29万元,西南丘陵沟壑区为1.13万元,东南黄河沿岸土石山区为1.14万元,区域间农户家庭人均收入差异显著(单因素ANOVA分析F值为9.92,P值为0.00),整体呈现出北部风沙区>东南黄河沿岸土石山区>西南丘陵沟壑区的特点(表 3)。结果表明,研究区不同地貌区农户家庭生计结果差别显著,说明整体区位差异对农户生计结果具有一定的影响,可为农户生计结果多尺度影响因素的识别分析提供先验性支撑。

| 表 3 农户生计结果ANOVA分析 Tab.3 The ANOVA Analysis of Livelihood Outcomes for Farmers |

采用HLM7.8软件,以农户家庭人均收入为因变量,将农户生计资本、乡村区位条件等自变量分别引入模型,进行农户生计结果多尺度影响因素及交互影响效应识别分析。

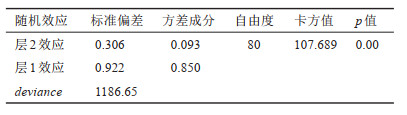

4.2.1 模型适用性检验使用多层次线性模型研究农户生计结果影响因素,需对模型的适用性进行检验。构建不包含任何自变量的空模型,仅将农户家庭人均收入作为因变量带入模型,结果如 表 4所示。由空模型回归结果可以看出,在不考虑任何自变水平下达到统计意义上显著,说明不同乡村间农户生计结果存在明显差异。组内方差为0.850,由此可计算得出组内方差相关系数(ICC)为0.100,属于不可忽略的组间差距,所以可以利用多层次线性模型进行农户生计结果多尺度影响因素及交互效应分析。

| 表 4 空模型回归结果 Tab.4 Regression Result of Empty Model |

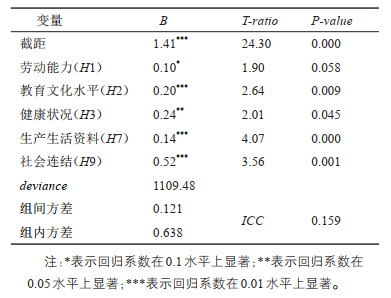

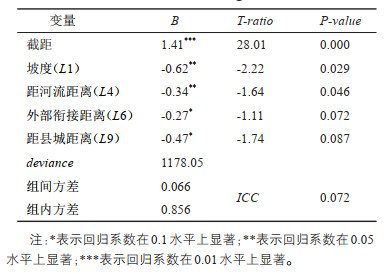

以农户家庭人均收入为因变量,分别将生计资本、乡村区位条件等自变量带入模型,得到单层模型的运行结果(固定效应),如表 5、表 6所示。

| 表 5 农户层生计结果影响因素 Tab.5 Influencing Factors of Household Livelihood Outcomes at the Farmer Level |

| 表 6 村域层生计结果影响因素 Tab.6 Influencing Factors of Household Livelihood Outcomes at the Village Level |

表 5反映了农户层面生计资本对生计结果的影响。人力资本中的劳动能力(H1)、教育文化水平(H2)以及健康状况(H3)对农户生计结果具有显著的正向影响,在其他条件一定时,农户家庭劳动能力、教育文化水平以及健康状况每增加一个单位,农户生计结果分别增加0.10、0.20和0.24个单位。调研可知研究区农户生计活动以传统农工活动为主,受地形、文化水平和劳动技能限制,农工生产活动对劳动力依赖较高,因此劳动能力越高的农户越有可能从事更多的生产活动,进而提高家庭的生计结果。教育文化水平较高的农户具有较好的从业竞争力、就业选择空间和生计资本整合能力,有利于农户生计结果效益的提高。此外,农户整体健康状况不仅影响家庭成员的劳动能力,同时事关健康劳动力的有效利用,进而影响生计结果。物质资本中的生产生活资料(H7)对农户生计结果具有显著的正向影响,在其他条件一定时,农户生产生活资料每增加一个单位,生计结果则增加0.14个单位。佳县是我国传统农业生产的代表区域,农业生产在农户生计中占有重要地位。家庭生产生活工具越多,越能节约家庭劳动力进行务工等收益较高的生计活动,进而提升农户生计结果。社会资本中的社会连结(H9)对农户生计结果具有显著的正向影响,在其他条件一定时,农户社会连结每增加一个单位,生计结果则增加0.52个单位。由于佳县地处黄土高原,破碎的地形条件阻碍了外部就业信息的获取,以“血缘”与“地缘”关系形成的社会连结网络成了农户对外部信息获取的重要渠道,农户社会连结程度越高,越有利于外部就业等信息获取,进而促进农户生计结果的增加。

表 6反映了村域层面区位条件指标对农户生计结果的影响。自然条件中的坡度(L1)、距河流距离(L4)对农户生计结果具有显著的负向影响,在其他条件一定时,农户所在乡村的坡度和距河流距离每增加一个单位,农户生计结果分别降低0.62和0.34个单位。自然条件通过影响农业生产效益以及对外社会经济交流的便捷度对农户生计结果产生影响。较大的坡度条件不仅制约农业生产效益与效率,同时也增加了区域商品对外销售和对外社会经济交流的困难,进而阻碍生计结果的提升。此外,河流流经区域不仅为农业生产提供了良好的地形条件与灌溉条件,同时也是交通等基础设施修建的贯通地,有利于农户对外的社会经济交往,因此乡村距河流越近,越有利于农户生计结果的提升。交通条件中的外部衔接距离(L6)对农户生计结果具有显著的负向影响,在其他条件一定时,农户所在乡村的外部衔接距离每增加一个单位,农户生计结果则降低0.27个单位。究其原因在于乡村发展的对外交流主要通过等级较高的对外路网完成,乡村外部衔接距离越近,越有利于农户与外界生产要素的交流以及对外部市场与就业信息的获取,进而促进生计结果的提升。位置条件中的距县城距离(L9)对农户生计结果具有显著的负向影响,在其他条件一定时,农户所在乡村距县城距离每增加一个单位,农户生计结果则降低0.47个单位。县城是区域农户与更高级别行政中心与经济文化中心交流的承接点,通过接收外来的市场信息,技术应用等带动区域农户生计结果的增长。然而,受距离衰减规律的限制,距县城距离越近,这种带动作用越强,越有利于农户生计结果的提升。

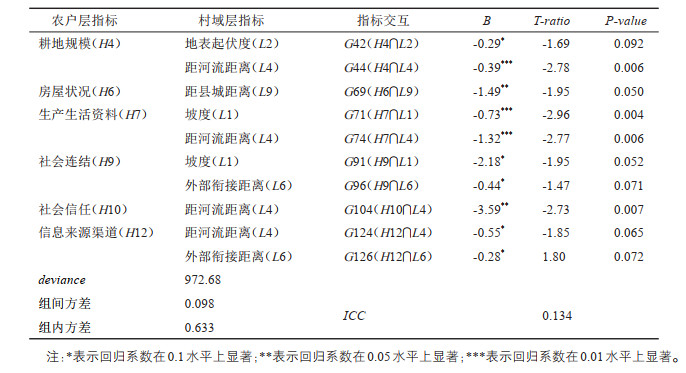

4.2.3 多层因素交互效应对农户生计结果的影响把农户层、村域层的自变量同时纳入多层线性模型中,能够得到农户生计资本与乡村区位条件交互对农户生计结果的影响(表 7)。从表 7可知,多层混合模型整体拟合的偏差与单层模型相比有所下降,表明模型拟合精度较单层模型有所提升。此外,通过显著性检验的两层变量交互的回归系数的绝对值比单个变量的回归系数的绝对值大,表明两层变量交互对农户生计结果的影响效应大于单层变量。

| 表 7 多层次因素交互影响结果 Tab.7 The Effect of the Interaction of Multi-level Factors |

(1)自然条件与农户生计资本交互影响效应

乡村坡度(L1)与农户生产生活资料(H7)、社会连结(H9)交互对农户生计结果具有显著的负向影响,回归系数分别为-0.73与-2.18,即在其他条件一定时,乡村坡度每增加一个单位,农户生产生活资料与社会连结对生计结果的促进作用就会降低0.73与2.18个单位。佳县地处黄土高原,乡村整体坡度越小,农户农业生产使用小型农业机械的可能性越高,进而增加家庭生产生活资料,提高生计结果的产出效益。此外,由于地处传统农区,以“血缘”与“地缘”关系形成的社会连结网络成了农户对外部信息获取的重要渠道。然而,较大的坡度会提升农户间交流的社会成本,进而弱化家庭的社会连结程度,限制生计结果的提高。乡村地表起伏度(L2)与农户耕地规模(H4)交互对农户生计结果具有显著的负向影响,回归系数为-0.29,即在其他条件一定时,乡村地表起伏度每增加一个单位,农户耕地规模对生计结果促进作用就会降低0.29个单位。究其原因在于研究区地形复杂,乡村整体地表起伏度越小,农户在耕地质与量方面具有优势的可能性越大,不仅有利于农业生产效应与效率的提升,同时也有利于家庭劳动力的非农就业转移,进而提高家庭生计结果。

乡村距河流距离(L4)与农户耕地规模(H4)、生产生活资料(H7)、社会信任(H10)以及信息来源渠道(H12)交互对农户生计结果具有显著的负向影响,回归系数分别为-0.39、-1.32、-3.59以及-0.55,即在其他条件一定时,乡村距河流距离每增加一个单位,农户耕地规模、生产生活资料、社会信任以及信息来源渠道对生计结果的促进作用就会降低0.39、1.32、3.59以及0.55个单位。河流流经区域多发育河谷,平坦的地形不仅有利于乡村农户家庭耕地规模的提升,同时也为小型农业机械进行农业生产提供了良好条件,进而提升农户农业生产效益,促进生计结果的增长。此外,河流流经区域良好的地形条件,不仅使其成为区域人口分布较为集中的地区,同时多是区域交通等基础设施修建的贯通地。平坦的地形以及良好的对外交通,有利于以“血缘”与“地缘”关系的强化维持以及对外的社会经济交流,进而增强农户间的社会信任程度,拓展外来信息的获取渠道,进而提升家庭生计结果。

(2)交通条件以及位置条件与农户生计资本交互影响效应

乡村外部衔接距离(L6)与社会连结(H9)以及信息获取渠道(H12)交互对农户生计结果具有显著的负向影响,回归系数分别为-0.44和-0.28,即在其他条件一定时,乡村外部衔接距离每增加一个单位,农户社会连结和信息获取渠道对生计结果的促进作用就会降低0.44和0.28个单位。乡村对外的社会经济交流主要通过等级较高的对外路网完成,外部衔接距离越近的乡村,不仅便于农户与外界的社会经济交流,扩大自身的社会连结网络,同时也有利于农户在对外交流中扩大外部市场、就业以及政策变化等信息的获取渠道,进而及时调整家庭生计方式,促进生计结果提升。

乡村距县城距离(L9)与房屋状况(H6)交互对农户生计结果具有显著的负向影响,回归系数为-1.49,即在其他条件一定时,乡村距县城距离每增加一个单位,农户房屋状况对生计结果的促进作用就会降低1.49个单位。县城不仅是一个县域的行政中心与经济中心,同时也为区域商贸往来与乡村的发展提供产品市场。受涓滴效应的影响,县城周边的乡村社会经济发展较快,导致农户家庭住房状况与别的区域相比整体较好。稳定的市场以及较好的住房条件,有利于县城周边餐饮、住宿、以及做小生意等非农生计的发展,提高家庭生计效益。因此,乡村距县城越远,农户房屋状况对家庭生计结果的正向影响程度越小。

5 结论与讨论 5.1 结论以黄土高原佳县为例,基于地理学区位论与可持续生计框架构建本文研究框架,利用多层次线性模型对影响农户生计结果的关键性生计因素、乡村区位条件及其不同尺度变量的交互影响效应进行识别与探究,主要结论如下:

(1)研究区不同地貌分区间农户生计结果差异明显,呈现出北部风沙区>东南黄河沿岸土石山区>西南丘陵沟壑区的特点。

(2)农户层中,劳动能力、教育文化水平、健康状况、生产生活资料和社会连结对农户生计结果具有显著的正向影响,受生产力发展水平限制,人力资本对农户生计结果的影响强于其他资本;在村域层面,坡度、距河流距离、外部衔接距离和距县城距离等区位条件对农户生计结果具有显著的负向影响,地形条件是限制研究区农户生计结果的重要因素。

(3)农户生计资本与村域区位条件对农户生计结果交互影响效应显著,两层变量交互对农户生计结果的影响效应大于单层变量。其中地形条件与生计资本交互影响效应较为广泛,地形条件通过影响农户耕地规模、生产生活资料、社会连结、社会信任和信息来源渠道等生计资本因素影响生计结果的发展。与地形条件相比,交通条件和位置条件与生计资本交互影响效应相对较弱,主要通过影响房屋状况、社会连结和信息来源渠道来影响农户生计结果。

5.2 讨论该研究以黄土高原佳县为例,基于可持续生计框架与地理学区位论,利用多层次线性模型,从农户与乡村两个尺度出发,进行多尺度、交互性的农户生计结果影响因素识别,在研究主题与方法上均有一定的创新性,不仅一定程度上有利于农户生计结果,乃至整个生计系统发展影响因素识别研究的推进,同时交互影响效应的定量化识别也为后续的相关研究提供了新的方法与思路的借鉴。

此外,虽然现有生计结果研究较少,但仍能从农户生计发展相关的一些研究中管窥本研究结果的科学性。如,鲁大铭、吴孔森等关于黄土高原农户生计策略演化的相关研究显示,区域内部微观地形条件的差异引致农户生计资本与农业生产条件的分化,进而导致不同地形区的农户形成不同的主导生计策略[35, 38]。虽然相关研究并未明确提及地形条件差异对农户生计结果的影响,但由于产业间产出效益差的客观存在,不同生计策略必然存在生计结果的差异,与本文研究结果亦存在一定程度的相似性。在其他地理环境相似的地区,孙彦等通过对陇南山区农户生计投入产出干预效率的研究发现,交通便利度等因素对干预效率具有显著的正向影响[39],在其研究中虽以多指标综合表征的福祉作为生计结果的表征变量,但研究结果仍在一定程度上能够与本文形成呼应。然而,本研究相关结果对于平原等地理环境较好和东部发达地区的乡村是否具有相同的适用性,仍需更多的案例研究进行验证。

最后,通过该研究得到有关促进区域生计发展的启示如下:①自然条件中的地形条件与生计资本交互对生计结果的负向影响效应较为广泛,可见,弱化地形条件对农户生计发展的限制,仍然是今后黄土高原乡村建设发展的重要方向。首先,大力实施土地整治,推行高质量梯地建设,提升耕地质量与小型农业机械的适用性,提高农业生产效率与效益;此外,实施堤坝建设,强化小流域治理工程建设,防治水土流失,减少地质灾害对土地的侵害,保护农户自然资本存量。②交通条件与生计资本亦存在较强的交互影响效应,完善交通网络对区域农户生计结果具有重要意义。首先,继续推进“村村通”工程,完善乡村基础道路网络,加强区域间的联系程度;再次,完善区域交通网络结构,加强研究区与区外的联系程度,优化农户生计资本结构,推动农户生计策略的转型升级,进而提升生计结果的产出效益。③位置条件,特别是距区域经济中心的距离,也在一定程度上与生计资本交互进而影响农户生计结果,因此完善区域经济服务中心与市场体系,对推动区域农户生计发展亦具有重要意义;此外,加强电商网络建设,扩展产品销售渠道,改变传统的产品销售方式,拓展产品销售的市场范围,弱化农户生计发展对线下实体市场的依赖程度,亦是推动区域农户生计发展,提升生计结果的重要举措。

| [1] |

Chambers R, Conway G R. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[R]. Brighton: Institute of Development Studies, 1992.

|

| [2] |

DFID. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[R]. London: Department for International Development, 2000.

|

| [3] |

王蓉, 欧阳红, 代美玲, 等. 旅游地可持续生计: 国际研究进展评述及其对中国的启示[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 10-21. [Wang Rong, Ouyang Hong, Dai Meiling, et al. Sustainable livelihoods in tourism destinations: A review of international research progress and its implications for China[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 10-21. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.04.002] |

| [4] |

Poelma T, Bayrak M M, Nha D V, et al. Climate change and livelihood resilience capacities in the Mekong Delta: A case study on the transition to rice-shrimp farming in Vietnam's Kien Giang province [J/OL]. Climatic Change, 2021, 164: 9. https://doi.org/10.1007/s10584-021-02973-w.

|

| [5] |

尹莎, 陈佳, 杨新军. 社会—生态系统重构背景下农户适应行为及影响机理[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 112-121. [Yin Sha, Chen Jia, Yang Xinjun. Adaptive behavior of farming household and influential mechanism in the background of social-ecological system reconstruction[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 112-121. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.02.013] |

| [6] |

石育中, 王俊, 王子侨, 等. 农户尺度的黄土高原乡村干旱脆弱性及适应机理[J]. 地理科学进展, 2017, 36(10): 1281-1293. [Shi Yuzhong, Wang Jun, Wang Zhiqiao, et al. Rural household vulnerability to drought and adaptation mechanism on the Loess Plateau[J]. Progress in Geography, 2017, 36(10): 1281-1293.] |

| [7] |

Kifli F W, Mulyo J H, Darwanto D H, et al. Social capital and farmer household food security in Riau province[J]. Journal of Natural Sciences Research, 2017, 7(6): 115-124. |

| [8] |

Manlosa A O, Hanspach J, Schultner J, et al. Livelihood strategies, capital assets, and food security in rural Southwest Ethiopia[J]. Food Security, 2019, 11(1): 167-181. DOI:10.1007/s12571-018-00883-x |

| [9] |

Rahman S, Touhiduzzaman M, Hasan I. Coastal livelihood vulnerability to climate change: A case study of Char Montaz in Patuakhali District of Bangladesh[J]. American Journal of Modern Energy, 2017, 3(4): 58-64. DOI:10.11648/j.ajme.20170304.11 |

| [10] |

Fadairo O, Williams P A, Nalwanga F S, et al. Perceived livelihood impacts and adaptation of vegetable farmers to climate variability and change in selected sites from Ghana, Uganda and Nigeria[J]. Environment, Development and Sustainability, 2020, 22(7): 6831-6849. DOI:10.1007/s10668-019-00514-1 |

| [11] |

Staub C G, Clarkson G. Farmer-led participatory extension leads Haitian farmers to anticipate climate-related risks and adjust livelihood strategies-ScienceDirect[J]. Journal of Rural Studies, 2021, 81: 235-245. DOI:10.1016/j.jrurstud.2020.10.029 |

| [12] |

Asante F, Guodaar L, Arimiyaw S. Climate change and variability awareness and livelihood adaptive strategies among smallholder farmers in semi-arid northern Ghana[J/OL]. Environmental Development, 2021, 39: 100629. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2021.100629.

|

| [13] |

Seyfang G. Working for the Fenland dollar: An evaluation of local exchange trading schemes as an informal employment strategy to tackle social exclusion[J]. Work Employment & Society, 2001, 15(3): 581-593. |

| [14] |

Trinh L. Ethnic routes to becoming American: Indian immigrants and the cultures of citizenship by Sharmila Rudruppa[J]. Social Forces, 2006, 84(3): 1857-1858. |

| [15] |

Bolibar M. Social capital, human capital and ethnic occupational niches: An analysis of ethnic and gender inequalities in the Spanish labour market[J/OL]. Palgrave Communications, 2020, 6: 22.

https://doi.org/10.1057/s41599-020-0397-4.

|

| [16] |

Venus T E, Bilgram S, Sauer J, et al. Livelihood vulnerability and climate change: A comparative analysis of smallholders in the IndoGangetic plains[J]. Environment, Development and Sustainability, 2021, 24(2): 1981-2009. |

| [17] |

Sarker M N I, Wu M, Alam G M, et al. Livelihood resilience of riverine island dwellers in the face of natural disasters: Empirical evidence from Bangladesh[J/OL]. Land Use Policy, 2020, 95: 104599.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104599.

|

| [18] |

崔晓明, 杨新军. 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 147-153. [Cui Xiaoming, Yang Xinjun. A research on farmers' livelihood assets and sustainable livelihoods development of community: A case study of Ankang in Qinling-Bashan mountainous area[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 147-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.019] |

| [19] |

唐红林, 陈佳, 刘倩, 等. 生态治理下石羊河流域农户生计转型路径、效应及机理[J]. 地理研究, 2023, 42(3): 822-841. [Tang Honglin, Chen Jia, Liu Qian, et al. The paths, effects and mechanism of farmers' livelihood transformation in the Shiyang River basin under the background of ecological governance[J]. Geographical Research, 2023, 42(3): 822-841.] |

| [20] |

周丽, 黎红梅, 李培. 易地扶贫搬迁农户生计资本对生计策略选择的影响——基于湖南搬迁农户的调查[J]. 经济地理, 2020, 40(11): 167-175. [Zhou Li, Li Hongmei, Li Pei. Impact of livelihood capital on the choice of livelihood strategy for resettled farmers: Based on the survey of resettled farmers in Hunan province[J]. Economic Geography, 2020, 40(11): 167-175.] |

| [21] |

黎洁, 高岚. 乡村旅游对农户农林业生产和外出务工影响研究——基于陕西22个旅游扶贫村农户调查数据[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 143-151. [Li Jie, Gao Lan. Impact of rural tourism on rural households plantation and migration in the poor mountainous areas: Evidence from survey in 22 villages in Shaanxi province[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 143-151. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.04.017] |

| [22] |

李聪, 柳玮, 黄谦. 陕南移民搬迁背景下农户生计资本的现状与影响因素分析[J]. 当代经济科学, 2014, 36(6): 106-112, 126. [Li Cong, Liu Wei, Huang Qian. The current situation and influencing factor analysis on rural households' livelihood capitals in the background of migrates' relocation of Southern Shaanxi[J]. Modern Economic Science, 2014, 36(6): 106-112, 126.] |

| [23] |

汤青, 徐勇, 李扬. 黄土高原农户可持续生计评估及未来生计策略——基于陕西延安市和宁夏固原市1076户农户调查[J]. 地理科学进展, 2013, 32(2): 161-169. [Tang Qing, Xu Yong, Li Yang. Assessment of farmers' sustainable livelihoods and future strategies on the Loess Plateau: Based on a survey of 1076 farmers in Yan'an city in Shaanxi province and Guyuan city in Ningxia Hui autonomous region[J]. Progress in Geography, 2013, 32(2): 161-169.] |

| [24] |

王凯, 李志苗, 易静. 生态移民户与非移民户的生计对比——以遗产旅游地武陵源为例[J]. 资源科学, 2016, 38(8): 1621-1633. [Wang Kai, Li Zhimiao, Yi Jing. Contrasting the livelihoods of immigrants and nonimmigrants in the Wulingyuan world heritage area[J]. Resources Science, 2016, 38(8): 1621-1633.] |

| [25] |

王子侨, 石育中, 杨新军, 等. 外部社会资本视角下的黄土高原农户生活满意度研究——以陕西省长武县洪家镇为例[J]. 干旱区地理, 2017, 40(6): 1317-1327. [Wang Ziqiao, Shi Yuzhong, Yang Xinjun, et al. Impact of social capital on the rural households' life satisfaction in the Loess Plateau: A case of Hongjia town in Changwu county[J]. Arid Land Geography, 2017, 40(6): 1317-1327.] |

| [26] |

王子侨, 石翠萍, 蒋维, 等. 社会—生态系统体制转换视角下的黄土高原乡村转型发展——以长武县洪家镇为例[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1510-1524. [Wang Ziqiao, Shi Cuiping, Jiang Wei, et al. Rural transformation from the perspective of regime shifts of socioeco‐logical systems in the Loess Plateau: A case study of Hongjia town in Changwu county, China[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1510-1524.] |

| [27] |

马仁锋, 王腾飞, 张文忠, 等. 文化创意产业区位模型与浙江实证[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 379-390. [Ma Renfeng, Wang Tengfei, Zhang Wenzhong, et al. Location model of cultural & creative industry and its application in Zhejiang[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 379-390.] |

| [28] |

严勰, 刘毅, 陈吉宁, 等. 道路交通系统对区域工业布局的影响[J]. 经济地理, 2009, 29(5): 746-751. [Yan Xie, Liu Yi, Chen Jining, et al. The impact of road transportation system on regional industrial distribution[J]. Economic Geography, 2009, 29(5): 746-751.] |

| [29] |

李龙, 杨效忠. 廊道型乡村旅游地农户生计资本评价与空间格局特征——以大别山国家风景道为例[J]. 地理科学, 2021, 41(2): 340-349. [Li Long, Yang Xiaozhong. Evaluation and spatial pattern of farmers' livelihood capital in corridor-type rural tourism areas: A case study of the Dabie Mountain national landscape[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(2): 340-349.] |

| [30] |

张行, 陈海, 耿甜伟, 等. 黄土丘陵沟壑区农户生计恢复力空间分异及影响因素——以陕北米脂县石沟镇为例[J]. 地理与地理信息科学, 2020, 36(1): 100-106. [Zhang Hang, Chen Hai, Geng Tianwei, et al. Spatial differentiations and influential factors of farmers livelihood resilience in Loess Hilly-Gully region: A case study of Shigou township in Mizhi county of Northern Shaanxi[J]. Geography and Geo-Information Science, 2020, 36(1): 100-106.] |

| [31] |

刘春芳, 刘宥延, 王川. 黄土丘陵区贫困农户生计资本空间特征及影响因素——以甘肃省榆中县为例[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 153-162. [Liu Chunfang, Liu Youyan, Wang Chuan. Spatial characteristics of livelihood assets of poor farmers and its influential factors in Loess hilly region: A case study of Yuzhong county, Gansu province[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 153-162.] |

| [32] |

马明, 陈绍军, 陶思吉, 等. 易地扶贫搬迁移民生计策略、生计资本与家庭收入影响研究——以云南少数民族深度贫困地区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(8): 1-10. [Ma Ming, Chen Shaojun, Tao Siji, et al. Livelihood strategy, livelihood capital and family income of immigrants involved in poverty alleviation relocation in deeply impoverished ethnic minority areas of Yunnan province[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(8): 1-10.] |

| [33] |

盖梦迪, 杨海娟, 李飞, 等. 基于产业分类的农户生计与生计结果关系探究——以西安市城郊乡村为例[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(5): 200-207. [Gai Mengdi, Yang Haijuan, Li Fei, et al. The relationship between livelihood and livelihood output of rural households based on industrial classification: A case study of suburban rural areas in Xi'an[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(5): 200-207.] |

| [34] |

Chen J, Yin S, Gebhard H, et al. Farmers' livelihood adaptation to environmental change in an arid region: A case study of the Minqin Oasis, northwestern China[J]. Ecological Indicators, 2018, 93: 411-423. |

| [35] |

鲁大铭, 杨新军, 石育中, 等. 黄土高原乡村体制转换与转型发展[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 348-364. [Lu Daming, Yang Xinjun, Shi Yuzhong, et al. Rural regime shifts and transformation development on the Loess Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 348-364.] |

| [36] |

武鹏, 李同昇, 李卫民. 县域农村贫困化空间分异及其影响因素——以陕西山阳县为例[J]. 地理研究, 2018, 37(3): 593-606. [Wu Peng, Li Tongsheng, Li Weimin. Spatial differentiation and influencing factors analysis of rural poverty at county scale: A case study of Shanyang county in Shaanxi province, China[J]. Geographical Research, 2018, 37(3): 593-606.] |

| [37] |

李涛, 廖和平, 褚远恒, 等. 重庆市农地非农化空间非均衡及形成机理[J]. 自然资源学报, 2016, 31(11): 1844-1857. [Li Tao, Liao Heping, Chu Yuanheng, et al. Spatial disequilibrium and its formation mechanism of farmland conversion in Chongqing[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(11): 1844-1857.] |

| [38] |

Wu K S, Yang X J, Zhang J, et al. Differential evolution of farmers' livelihood strategies since the 1980s on the Loess Plateau, China[J/OL]. Land, 2022, 11: 157.

http://doi.org/10.3390/land11020157.

|

| [39] |

孙彦, 赵雪雁. 山区农户的生计干预效率及其影响因素——以陇南山区为例[J]. 地理研究, 2023, 42(7): 1874-1891. [Sun Yan, Zhao Xueyan. Efficiency and influencing factors of livelihood interventions of farming households in mountainous areas: A case study of Longnan mountainous areas[J]. Geographical Research, 2023, 42(7): 1874-1891.] |