2. 苏州大学 建筑学院, 苏州 215123;

3. 中国-葡萄牙文化遗产保护科学"一带一路"联合实验室, 苏州 215000

2. School of Architecture, Soochow University, Suzhou 215123, China;

3. China-Portugal Joint Laboratory of Cultural Heritage Conservation Science Supported by the Belt and Road Initiative, Suzhou 215000, China

改革开放以来,我国城乡二元格局被不断打破,城市与乡村的人口、土地、资本、商品等物质性要素与服务、文化、信息、技术等非物质性要素发生快速流动与互动,由此成为经济发展的重要推动力[1, 2]。在快速城镇化过程中,为应对外部环境和内部要素的变化,乡村经历着不同程度、不同类型的演变历程,通过重构社会形态和物质空间以实现空间、经济及社会的多维度综合发展与转型,其中由生活、生产和生态三方面所组成的乡村空间重构成为乡村重构的重要表现形式和完整信息映射[3, 4]。在新时代城乡融合和乡村振兴的背景下,乡村空间重构对于促进城乡要素合理流动和优化乡村转型发展路径的重要性越发凸显[5]。然而,由于对乡村空间演变机制和重构规律的认识仍不足,在乡村空间重构的建设实践中引发了生活空间变异与社会网络瓦解、生产空间无序与土地低效利用、生态空间恶化与地方风貌破坏等一系列现实问题。由此,亟待探究城乡互动下乡村空间的动态演变特征及其内在复杂性规律,为乡村空间重构提供新的发展动能和科学依据。

我国乡村空间演变研究源于上世纪80年代的乡村地理学[6],主要关注乡村地域空间的时序演变过程及与经济社会变迁之间的关系。随着城镇化的快速推进,以地理学、城乡规划学为主的多学科领域学者都已关注到乡村空间的复杂演变过程,推动研究逐渐朝着多地域、多尺度、多类型方向不断发展[7]:在区域尺度上关注以高度城镇化地区为代表的乡村空间的结构性演变过程及其动力机制[8-10];在村域尺度上聚焦近郊村、城中村、空心村、传统村落及旅游乡村等典型乡村空间演变特征及模式[11-16],其中公共空间因其社会与空间的双重属性与成为研究的重点对象[17-19]。研究视角上,多以人地关系地域系统理论、空间生产理论与行动者网络理论等作为理论基础,以空间重构和乡村转型为目标导向,逐渐形成“空间演变—驱动机制—优化重构”研究范式[20-24],针对不同尺度对象通过运用相关定性、定量分析方法,分析以政策、资本、人口和土地等为代表的城乡要素流动对于乡村空间演变的影响[25-28],并已涉及到电子商务等新型要素的讨论[29]。

总体来看,当前我国乡村空间演变的研究成果为本研究提供了重要的理论基础和方法支持。但已有研究多强调城镇化所带来的制度、经济、社会等因素对乡村空间演变的单向作用,较少关注城乡要素流动与乡村空间重构的动态复杂性,以及在此过程中参与的多元主体与空间变化过程中的相互作用。城乡互动下的乡村空间重构是一个多学科融合的复杂问题,具有内容复合性、目标多元性以及过程复杂性的特点,并能够形成经济、社会、文化等多重效益[30]。随着新型城镇化的持续推进,乡村空间的演变过程变得更加剧烈和混杂,城乡要素流动驱动下的乡村空间多元分化现象日益显著[31, 32],基于线性关系的空间重构模式难以满足代表不同城乡利益角色的多主体的多样诉求,需要对空间与政策、经济、社会、文化的相互关系进行系统分析。

基于此,本文引入复杂适应系统理论,以大城市边缘区城乡要素互动频繁且空间边界清晰的苏州市叶山岛村为例,深入剖析其在城镇化进程中三生空间的时序演变特征,揭示空间演变与多元主体的适应性行为之间的复杂作用机制,进而探索城乡融合视阈下乡村空间系统的重构策略,以期为新时期乡村的科学规划与建设提供理论参考和实践依据。

2 基于复杂适应系统的乡村空间演变原理诠释复杂适应系统(complex adaptive system,简称CAS)是由美国学者霍兰(John Holland)于1994年提出的第三代系统理论①,其核心观点认为系统由大量适应性主体组成,系统演变的复杂性是基于主体之间、主体与环境间不断地相互适应作用产生,即适应性造就复杂性[33]。CAS理论与以往系统理论的差别在于主体本身具有“学习”和“成长”能力,依据底层“刺激—反应”机制,处于特定生态位的主体不断从周围环境中接受外部刺激,根据内部模型做出反应,并接受环境反馈结果修正原有的“反应规则”,以此随着时间不断进化[34]。以单个主体的演化过程为基础,CAS理论进一步引入宏观状态变化的“涌现”概念,建立从微观到宏观的动态解释模型,从而将个体演变与系统演变有机结合起来,为解释复杂系统演变提供了新的视野[35]。

由于CAS理论承认主体自身的主动适应性,能够发现主体之间、主体与环境间相互适应作用的过程,因此对社会、城市等活性的开放复杂系统研究更具有效性和真实性[36, 37]。已有研究应用CAS理论认知城市空间系统的内部构成,为城市空间的适应性规划策略提供依据[38, 39]。而其在乡村的应用为分析乡村空间演变提供了新的视角与方法,尚处于起步阶段。陈喆等应用CAS探究传统乡村演变过程反馈的自组织和自适应特征[40];李伯华等基于单主体适应机制分析各阶段主体行为对传统乡村人居环境演变的影响[41];颜苗苗等探析环境要素及不同阶段微观主体行为对乡村旅游系统的影响[42]。可见已有研究多采用复杂适应系统的“刺激—反应”规则针对城乡主体行为活动对乡村空间演变的作用机制进行了有效探索,但较少分析多维空间与多元主体交互作用所涌现出的动态关联性机制,仍需要建立宏微观结合的整体框架进一步实证研究。

从复杂适应系统理论出发,城镇化过程中的乡村空间可看作以内部模型为规则,在标识引导下城乡多元主体通过不同维度要素流进行的一系列非线性作用,层层聚集涌现出的多样性复杂系统,并具备了聚集、非线性、流、多样性4个特性和标识、内部模型、积木3个机制,通过相互组合构成系统运转的基本模式(表 1)。随着城乡要素的快速流动,外部刺激在系统中经过多次循环形成系统的涨落变化,内部自组织力量因外界环境要素的介入而失去平衡,导致乡村空间系统由平衡、缓慢转变为突变、混沌的状态,呈现出系统演变的复杂性和非稳性特征。

| 表 1 复杂适应系统理论与乡村空间演变的兼容性分析 Tab.1 Compatibility Analysis of Complex Adaptive System Theory and Rural Spatial Evolution |

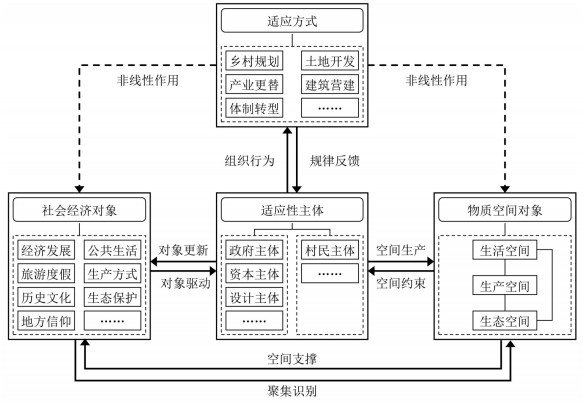

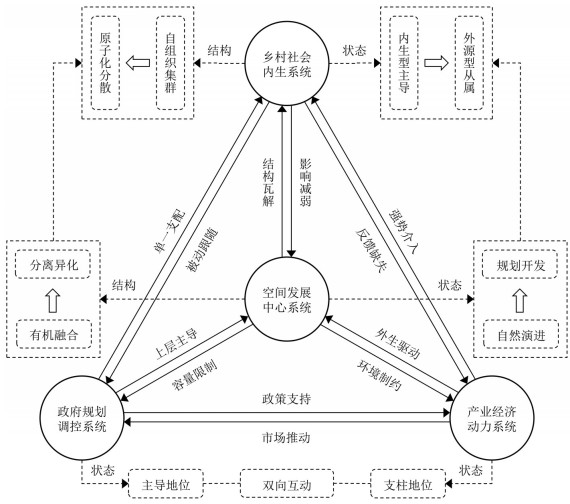

复杂适应系统理论解释了乡村空间变化的动态特征及其与多元主体行为的非线性关系,以多元适应性主体作为核心[43],以物质空间对象为载体,以社会经济对象为驱动,通过多样化适应方式生成系统的演变过程(图 1)。基于以上原理诠释,本文运用演绎归纳方法建立从同态到同构层层递进的动态解释路径,通过不同主体的“刺激—反应”规则分析微观层面城乡多元主体和乡村三生空间的演变过程,进而引入积木块结构分解模型将系统解构为多个子系统,结合CAS理论的三大机制分析宏观层面乡村空间系统内部所涌现出的非线性作用关系,形成从主体行为层级的微观描述到系统结构层级的宏观综合的乡村空间演变研究框架,在复现城乡多元主体适应性行为及相应空间变化的基础上,挖掘乡村空间系统演变的机理和规律。

|

图 1 乡村空间演变的复杂适应系统原理诠释 Fig.1 Explaining the Principles of Complex Adaptive System for Rural Spatial Evolution |

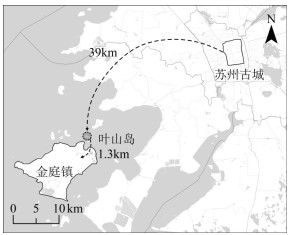

叶山岛是太湖东南水域的一个天然岛屿,属于江南水网地区的湖岛类型聚落(图 2)。叶山岛在南宋末年形成聚落②,至清代岛上已有“居民百余家,以桑麻花果为业”[44],血缘与宗族维系下的不同氏族分居逐渐发展出由西向东的西湾、徐湾、东湾三村。因处于太湖之中,政权难以管辖,叶山岛因此逐渐发展成以村民自组织为主导的内生型乡村。村民在对湖岛丘陵环境的适应过程中,依托濒临太湖的山前平原地带建立湖湾村落。村落引水为湾,向两侧呈扇形扩散,沿等高线纵向生长,形成具有防御功能的小规模聚落组团。山丘、湖湾等生态空间既为生活空间提供天然屏障,也形成靠水捕鱼、靠山种植的生产空间,构建出生活、生产、生态融合的传统空间格局。改革开放后,在以交通基础设施建设为先导的城乡要素交换进程中,叶山岛成为苏州市区到达金庭镇(西山岛)的必经之地。在近30年中先后经历了资源开发、土地流转、农民上楼、文化旅游、生态保护等一系列典型性事件,在此期间三生空间持续发生多次涨落变化,使其成为城镇化过程中普通乡村空间演变的典型缩影。

|

图 2 叶山岛的地理区位 Fig.2 Geographic Location of Yeshan Island |

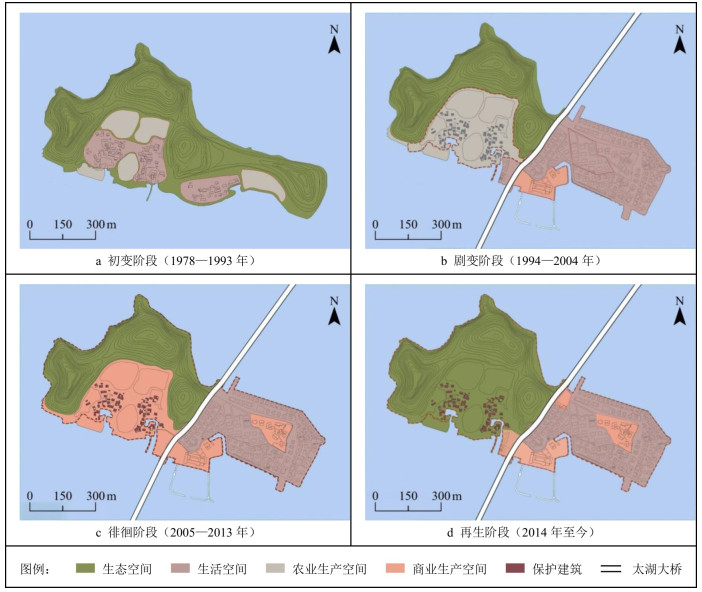

通过实地调研、村民访谈及资料查阅,本文依据叶山岛乡村空间系统中的主体涌现度、结构分化程度、系统开放度及涨落状态将叶山岛聚落的空间演变分为初变、剧变、徘徊、转向4个阶段,并从城乡不同主体的适应性行为出发,结合单主体的“刺激—反应”规则及空间效应,分析改革开放以来叶山岛乡村空间演变过程及特征(图 3)。

|

图 3 叶山岛三生空间的演变过程 Fig.3 The Evolution of the Three Life Spaces on Yeshan Island |

改革开放后的城乡关系变化使城乡间要素的流动愈发频繁。但在外部空间条件约束下,该时期叶山岛空间系统开放性不足,要素流动强度较弱,三生空间呈现出局部缓进的阶段特征。

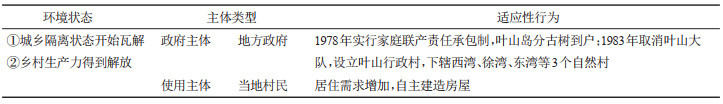

此阶段,村民主体仍处于主导地位,一些村民在原有宅基地上翻新住宅,村落格局变化不大。生产方式仍以农渔业为主,空间要素平稳发展。部分生态空间虽开始向生活、生产空间转化,仍延续包容的生态格局。作为主要的他组织力量,此时期政府主体适应性行为多体现在乡村治安和环境维系等方面的组织引导,对乡村空间系统的介入程度较低,影响有限(表 2)。因此这一阶段叶山岛的三生空间结构稳定,仅呈现出缓慢的空间扩散趋势(图 3a)。生活空间中的住宅更替延续了传统的空间组织模式;生产空间开始向山林区域渐进式拓展;生态空间部分收缩,整体适应性格局保持平稳。乡村空间系统中自组织与他组织间的互动性较低,三生空间反馈出功能上的重合与叠加效应,因此这一阶段的叶山岛空间变化处于量变积累的初期。

| 表 2 初变阶段的主体适应性行为 Tab.2 Adaptive Behavior of Subjects in the Initial Change Phase |

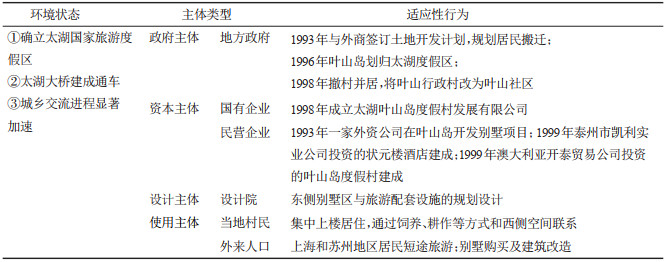

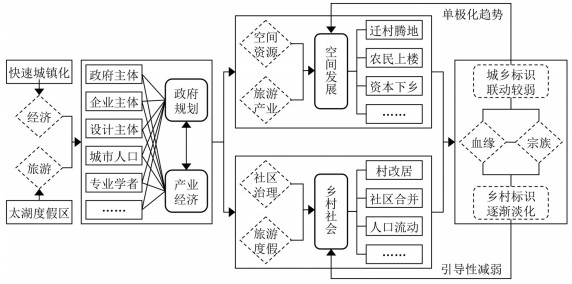

1992年太湖国家旅游度假区的成立使该区域在旅游导向下的土地资源开发拉开帷幕。1994年太湖大桥的开通改变了叶山岛一直以来作为太湖岛屿的乡村地理空间属性,其资源开发优势得以极大提升。这一时期内多元主体不断聚集涌现,各层级要素快速流动,通过一系列非线性作用使叶山岛三生空间呈现跳跃式重构的特征。

在此阶段,政府和资本的主体交互是叶山岛乡村空间演变的主导性力量。在旅游开发的利益刺激下,地方政府借助叶山岛的区位资源,吸引外来企业参与叶山岛的规划建设,推动全岛村民向太湖大桥的东侧区域整合,致使西湾和徐湾沦为空心村,同时将东湾大部分土地更迭为商用开发用地。在政策引导下,政府成立的国有企业和包括外资在内的民营企业等聚集涌现成为城乡资源交换的主要外生动力。企业雇佣相应设计主体在东侧沿湖地块设计建设了低密度住宅区和相应的度假配套设施。随着集中居住及“村改居”政策的推进,村民主体愈发被动,其生活与生产空间也急速压缩。受到太湖旅游度假的吸引,外来人口作为新的涌现主体参与到叶山岛三生空间的剧变过程,加剧了东侧的空间异化现象(表 3)。

| 表 3 剧变阶段的主体适应性行为 Tab.3 Adaptive Behavior of Subjects in the Rapid Change Phase |

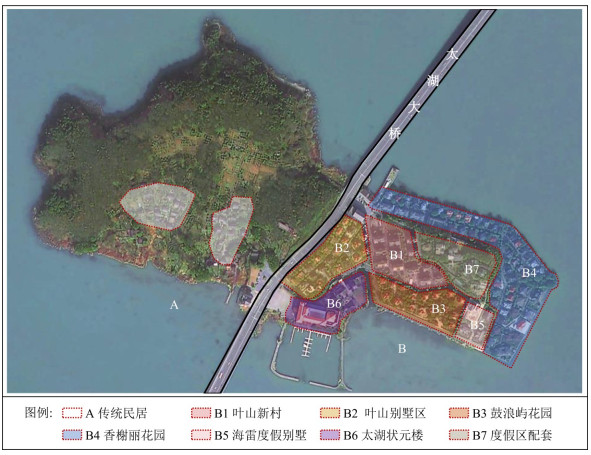

综上,这一阶段叶山岛三生空间格局开始转向分异(图 3b)。生活空间集中式收缩,异质的“绅士化”空间开始出现,也催生了众多独特且风格迥异的建筑组团(图 4)。生产空间由农渔业向旅游服务产业转型,形成不同的空间活力。生态空间呈现东西割裂趋势,西侧产生结构性衰退现象,东侧山体在开发中遭到破坏,并出现了景观私人化的圈地现象。随着外源性因子的不断介入,系统开放度增加,生活、生产与生态空间快速跃动发展,空间变化反馈出功能上的分离和异化效应,三生空间处于质变的关键阶段。

|

图 4 叶山岛建筑组团 Fig.4 Building Clusters on Yeshan Island |

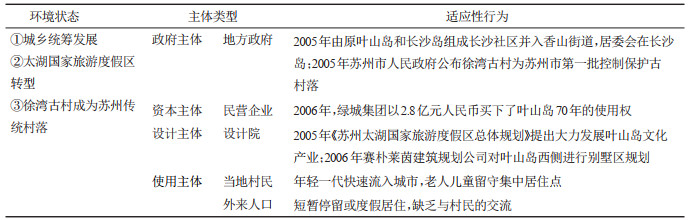

2004年,太湖国家旅游度假区进行了结构性调整,新的资源开发阶段由此展开。次年基层社区合并进一步削弱了叶山岛村的整体性,同年西湾和徐湾组成徐湾古村被列入苏州市第一批传统乡村名录,形成了历史文化保护“积木”,加剧了叶山岛乡村的复杂性。这一时期,在政策环境及土地利用变化的影响下,主体聚集涌现受阻,各层级要素流动性降低,系统活跃度与开放度转而弱化,叶山岛三生空间呈现出渐进式衰退的特征表象。

在经济效益趋动下,政府主体试图利用叶山岛自然资源进行进一步旅游开发。由于东侧土地容量限制,西侧区域的资源利用成为这一轮开发的关注点,民营企业等资本主体也积极参与到徐湾古村的商业规划中。企业尝试结合其文化价值开发高档住宅项目,但受到古村落保护等多重条件约束而未能付诸实施。在此过程中,设计主体从上位规划和建筑设计等层面提供技术支持,但在政府和资本主体的支配下难以直接参与决策。此外,年轻一代迁入城区,老人和学前儿童留守安置区,乡村空间日趋空心化,生活空间活力愈发衰退,传统生产空间进一步缩减失效。城市人口的短暂居住以及旅游行为使主体与空间互动缺失,岛上商品住宅区及商业设施亦出现空废现象(表 4)。

| 表 4 徘徊阶段的主体适应性行为 Tab.4 Adaptive Behavior of Subjects in the Wandering Phase |

这一阶段叶山岛三生空间延续太湖大桥东西两侧的分异并置及碎片化趋势(图 3c),生活空间进一步被剥离,不同类型建筑趋向紊乱,农渔生产空间持续退化,旅游服务空间垄断现象逐渐显现,乡村产业结构失调加剧,生态空间的整体承载力依旧不足,三生空间处于剧变后的徘徊阶段。

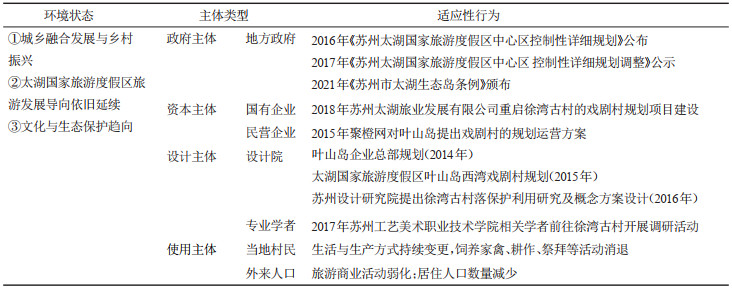

3.4 复杂性再生:转向阶段的空间演变(2014年至今)2014年《苏州市古村落保护条例》的实施使徐湾古村的符号资本逐渐凸显。《苏州太湖国家旅游度假区中心区控制性详细规划》(2016)进一步确立旅游导向的叶山岛用地区划,而《苏州市太湖生态岛条例》(2021)的提出则使得生态环境保护成为系统中新的“积木”。这一时期,随着“古村落”、“生态岛”等“标识”在系统中的强化与外部旅游发展环境的改变,新的适应性主体聚集涌现,多主体间非线性作用逐渐网络化叠加。此时自上而下的主体适应性行为多止步规划层面,由于主体与对象联动性不足,三生空间呈现出复杂性再生趋势。

为激活叶山岛的经济发展,政府主体试图引入文旅产业来开发空废的徐湾古村。外来企业以“产业植入+运营”的方式介入西侧村落的更新,前后引入企业总部、“戏剧村”、文化创意产业等多种策划概念。然而在国家级度假区的制度约束下,政府与企业的开发计划历经数次策划和项目启动后,最终未能实施。在此过程中,设计主体参与度逐渐升高,但由于单纯的技术角色而难以发挥出应有的专业引导作用。后期部分学者作为新的涌现主体开始参与古村落的保护行动,通过实地调研与价值评估为古村落发展提供专业支持。同时,因为叶山岛西侧被限制出入,饲养家禽、耕作、祭拜等村民活动被迫停止,从而加速了保留空间的破败,也造成村民共同体的内生性瓦解,乡村孤岛化现象愈发严重。此外,外来人口聚集程度急速下降,岛内大部分商业设施处于闲置状态(表 5)。

| 表 5 转向阶段的主体适应性行为 Tab.5 Adaptive Behavior of Subjects in the Transition Phase |

在该时期,规划层面的主体行为并未能作用于乡村空间,三生空间仍保持东西并置的分异格局(图 3d)。不同功能的生活空间孤立发展,呈现脆弱的稳定态。农业生产活动消失,生产空间趋向旅游服务的完全转型。后期生态环境成为空间发展约束性动力,东侧湖岸环境有所改善,西侧生态空间依旧处于自然荒废状态。此阶段系统中主体与对象的互动活跃度降低,相关标识引导性不足,乡村生活、生产、生态空间要素的融合度持续下降,功能异化趋势尚未扭转,三生空间的再生方向依旧不明。

4 叶山岛乡村空间演变的复杂适应系统机制分析基于主体行为层级对叶山岛乡村空间演变过程的微观描述,本文借助宏观积木块的结构分解模型将叶山岛乡村空间系统解构为以空间发展为中心,与政府规划、产业经济、乡村社会紧密关联、动态适应的4个子系统。在此基础上,依据CAS理论的三大生成机制“积木”、“标识”和“内部模型”[45]分析叶山岛乡村空间系统在演变过程中的内在关联性规律。

4.1 多层次“积木”结构失稳:子系统间的协同作用退化“积木”指包含一定聚集主体和内部模型的子系统,低层次“积木”的互相组合可以形成更高层次系统的内部结构,同时其自身也随着更高层次系统结构的变化而进行适应性调整,从而产生从微观主体聚集到宏观系统涨落的多层次跃升过程。在叶山岛乡村空间的演变过程中,其系统内部的多个子系统之间的稳定性不断衰减,延缓系统演变的反向作用日益显著。政府规划处于主导地位,为引领空间发展的调控系统;产业经济是驱动空间发展的动力系统,处于支柱地位;而作为空间发展的内生系统,乡村社会则从内生性主导转变为外源性从属地位。政府规划与产业经济在剧变阶段呈现出双向互动的关系特征,通过自上而下的支配方式共同作用于叶山岛的空间发展,使其由原本的自然演进状态向规模开发转变。乡村社会在此过程中趋于原子化,原本稳定的内部层次结构逐渐瓦解,并随着时间推移对空间发展的影响力度持续减弱。由于政府规划、产业经济及乡村社会等3个子系统与空间发展的动态关联结构失稳,处于中心地位的空间发展子系统也从融合转变为破碎结构,乡村生活、生产和生态空间不断分离异化,难以凝聚各层级子系统间的协同作用,从而减弱了叶山岛乡村空间系统对于外部环境变化的结构韧性(图 5)。

|

图 5 多层次“积木”结构失稳的作用机制 Fig.5 Mechanism of Instability in Multi-level "Building Block" Structures |

与此同时,在系统层次结构失稳的影响下,不同层级主体间的互动与相应要素流动也难以适应历史文化保护、生态环境保护等新型积木所带来的外部环境与内部标识的变化,新旧积木的组合无法引起原有规则的颠覆性创新,致使宏观上空间发展的有序再生进程难以涌现,最终导致叶山岛乡村空间系统在转向阶段陷入僵化。

4.2 多维度“标识”关系离散:联系中介的引导效应减弱“标识”是隐含在系统内部层次结构背后的引导性机制,通过区分不同主体的特性并引导主体间的选择性相互作用,促进更高层次主体和对应内部模型的聚集涌现,成为联系微观主体与宏观系统的中介。在城镇化进程影响下,叶山岛乡村空间发展时刻伴随着经济标识的作用,并在剧变阶段与太湖国家旅游度假区的旅游标识形成合力,促进政府、企业、设计等微观主体聚集形成多层级政府规划与产业经济子系统,进而在空间资源、旅游产业等标识作用下围绕资源开发与产业建设开展“迁村腾地”、“农民上楼”、“资本下乡”等一系列空间建设活动,打碎了原有三生空间融合格局并形成多重异质空间的拼贴结构。传统时期引导空间稳定生产的血缘关系、宗族观念等乡村传统标识则被淡化,城市和乡村不同属性标识之间的联动强度逐渐减弱,使得叶山岛的空间发展呈现出单极化趋势。同时,由空间发展所引发的社区治理和旅游度假标识促生出“村改居”、“社区合并”等体制转型事件以及城市人口对于乡村生态位的填补现象,进一步弱化叶山岛的乡村标识对村民主体聚集和相应空间发展的引导性作用(图 6)。

|

图 6 多维度“标识”关系离散的作用机制 Fig.6 Mechanism of the Discrete Role of Multidimensional "Tagging" |

由于系统内部不同维度的标识间关系离散,多层级主体间、主体与环境间的互动过程逐渐趋于低效,城乡物质与非物质要素之间流动和重组的非线性程度不断减弱,系统内部空间资源供给与多元主体需求的关系错位甚至脱节,由此聚集涌现的更高层级系统也呈现出同质化趋势。此外,在徘徊和转向阶段形成的“古村落”、“生态岛”等新型标识未能与原有标识有效结合,系统由此失去了进一步聚集的可能,从而使叶山岛乡村空间呈现出与外部环境背离的失活状态。

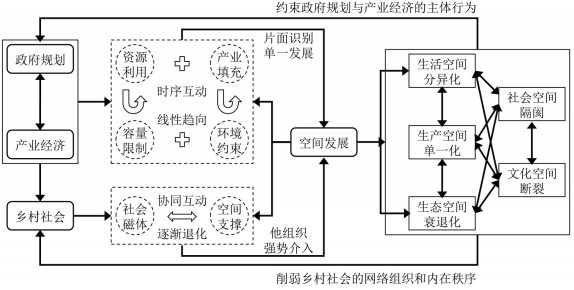

4.3 “内部模型”分异:空间与行为互动模式的组织紊乱“内部模型”是复杂适应系统内部各层级主体或子系统间的适应规则,承担解释环境、预测结果、指导行为的功能,可以反映出主体或子系统所处的生态位及自身独特属性,同时随着系统内部层次结构和引导标识的变化而处于动态迭代当中[46]。在叶山岛乡村空间系统中,政府规划、产业经济、乡村社会与空间发展子系统在相应标识引导下通过城乡要素的流动产生关联性作用,基于已有积木的组合发展出分异化的“内部模型”,并引起不同空间—行为互动模式的组织紊乱,以此带动了空间系统的无序化涨落过程。在此过程中,政府规划与产业经济共同体和空间发展子系统发展出从“资源利用—产业填充”到“容量限制—环境制约”的时序互动模式,带来片面化识别、单一化发展的空间建设活动,促生出失衡的空间结构与杂糅的空间功能,从而增加了空间对于政府规划和产业经济内部主体行为的约束作用。而在政府规划与产业经济支配下,叶山岛传统时期乡村社会与空间所形成的“社会磁体—空间支撑”协同互动模式逐渐退化,他组织强势介入下的空间发展削弱了乡村社会的自组织及其内在秩序,进一步加剧了叶山岛空间发展中的去乡村性趋势(图 7)。

|

图 7 “内部模型”分异的作用机制 Fig.7 Mechanism of Differentiation in "Internal Models" |

不断分异化的空间与行为互动模式反映出不同子系统对于空间属性的差异化认知与处理方式,通过多维度标识的放大效应,在主体需求驱动与空间资源供给的循环中形成相互作用的离心化趋势,进而造成叶山岛乡村物质空间的分离异化,同时引起社会空间的隔阂和文化空间的断裂,进一步增加了叶山岛乡村空间发展的局限性。

5 从空间分析到系统研究:新时期乡村空间重构的优化策略新时期城乡环境持续动态变化,政府、资本、设计、村民等多元主体的类型不断细分与扩展,乡村空间与社会经济对象也愈发多样化和差异化,从而增加了乡村空间重构的复杂性。因此,乡村空间重构需要从单一物质空间转向以多元适应性主体为核心的复杂空间系统,实现不同主体、要素、对象之间的融合发展。基于叶山岛乡村空间演变所映射出的整体涌现性机制,本文从主体协同、供需匹配、空间耦合三方面探索城乡融合视阈下乡村空间重构的优化策略。

5.1 构建多中心的行动者网络结构,驱动城乡多元主体之间的协同互动在快速城镇化过程中,叶山岛乡村空间系统内部呈现以政府规划和产业经济为中心的支配型等级结构,导致城乡多元主体之间的冲突和对立,进而造成了空间利益失衡和社会阶层分化等突出问题。因此,应围绕空间发展构建多中心的行动者网络结构,突破行政等级制度的局限,强化非正规主体的参与力量,驱动城乡多元主体之间的开放合作与协同互动,促进宏观层面乡村空间发展的系统性再生。

首先,提升政府在乡村空间规划和治理当中的公平性调控能力,有效控制因市场逐利而带来的空间过度资本化现象,识别并扩展乡村空间发展中的共同利益群体,将当地村民的社会生活和文化价值纳入到空间规划和治理体系当中。其次,增强村民的自觉性和主体意识[47],充分发挥村民自组织在乡村空间规划与治理中的行动者作用,可以借助血缘和宗族等传统乡土秩序重塑村民主体的地方自治能力,通过政府支持、社区合作、教育培训等多种方式引导村民自组织的再涌现,以此增强村民主体在应对外部环境变化时的自适应能力。最后,创建多方主体平等参与的包容性空间规划治理平台,引导政府、资本、设计等他组织与村民自组织围绕空间权力与空间利益的良性博弈,以制度形式建立灵活、高效的共同决策机制,同时加快完善乡村空间发展的全流程评估优化体系,对乡村空间的规划和治理进行持续监测和动态调整。

5.2 完善城乡标识的联动和约束关系,引导空间资源供给与多元主体需求的动态匹配随着城乡外部环境的不断变化,叶山岛的演变过程反馈出多维度标识的新旧并置和递升,然而经济和旅游标识主导下的城乡物质与非物质要素表现出单一的线性流动模式,使得市场化的空间资源供给与当地村民主体的需求明显错位,反过来限制了城乡要素的持续性流动。因此,需要提升城乡多元主体互动中的经济、社会、文化、生态等不同维度标识的叠加和约束效应,促进政策、资本、产业、人口、土地等各类城乡要素之间的合理流动与转化,达到空间资源供给与多元主体需求的公平性匹配。

首先,识别每种标识的特性、功能以及不同标识的相互关系,针对性地挖掘有益标识组合对空间系统发展的杠杆作用。就叶山岛而言,可以通过复苏地方生产、交往、习俗活动修复“徐湾古村”的历史文化标识与现存乡村社会标识之间的内生关系,进而形成与“生态岛”、“旅游度假区”等多方面标识联动的正向循环。其次,提高城乡要素流动的开放性与互补性,转变以往城市极化下“资本—土地”的单一要素置换过程,通过政策手段调控市场资本逐利和要素价值均等之间的矛盾,强化城乡人口要素的带动作用以及彼此之间的交流互助,扩展文化、信息、技术等非物质性城乡要素类型的流动范围,实现城乡要素平等交换、双向流动的融合发展格局。最后,探索乡村空间资源的弹性配置路径,避免短期经济利益驱动下“一刀切”的资源开发模式,重点关注公平性导向下当地村民等边缘化主体的需求满足程度,可以通过多维度的空间资源评估、灵活性的公共政策供给、长远规划和短期行动相结合等多种方式促进空间资源的合理利用,同时充分发挥文化传统、生活习俗、社会组织、环境适应等“地方性知识”在乡村空间资源配置中的应用潜力[48]。

5.3 整合差异化的空间与行为互动模式,促进乡村物质、社会、文化空间的有序耦合在乡村空间系统中,由生活、生产、生态组成的物质空间不仅是经济、社会活动的载体与表征,同时也通过主体的适应性行为与经济、社会活动发生非线性的互动作用,进一步形成社会空间和文化空间等层层递升的非物质空间[49]。在叶山岛乡村空间演变过程中,政府规划与产业经济主导下的空间发展过分强调空间商品化所带来的短期经济效益,而忽略了日常生活空间和自然生态空间对于空间可持续发展的支撑性作用,以及物质空间与社会、文化等非物质空间的异质同构关系。因此,乡村空间重构应当建立物质、社会、文化层层递进的三重空间价值体系,促进城乡多元主体与乡村物质、社会、文化空间的一体化互动,从而带动乡村空间的综合性与多样性发展。

首先,应强调乡村物质、社会、文化空间在乡村重构全过程中的本体属性,扭转政府、资本、设计等他组织在乡村空间认知上的片面物质化倾向,整合物质资源开发、社会网络重组、文化价值再生等多层面的空间与行为互动模式,引导不同生态位、不同利益导向的城乡主体在乡村空间发展的共建共享。其次,重视乡村原有隐性模型的适应性恢复,挖掘当地村民的生产生活方式、社会组织秩序、集体文化记忆等隐性模型,同时深化与政策法规、市场机制等显性模型的相互作用,从乡村公共空间和日常公共生活入手,重塑收缩的物质空间格局、脱节的社区治理结构、薄弱的地方文化情境,以此带动空间系统的再生发展。最后,引导乡村中多种异质性空间的融合共生,一方面促进乡土社会在空间城镇化之后的适应性恢复和发展,另一方面弥补乡村绅士化过程中的主客矛盾和社会公平问题。在生活空间上可以通过消解社区边界、增加交往空间等方式鼓励外来住民和原有村民之间的交流互动,在生产空间上可以通过产业拓展和功能复合等方式促进本地生产活动的复兴以及与消费性商业的协调发展,在生态空间上可以结合现代技术和传统生活生产方式促进生态环境的改善以及与生活、生产空间的活态交融,进而推动物质、社会、文化空间的多层互联和深度耦合。

6 结论与讨论(1)基于复杂适应系统理论,城乡互动下的乡村空间可被视为是一个开放、动态的复杂系统。城乡多元主体通过物质、非物质要素流进行非线性互动,推动生活、生产、生态空间的动态转化过程,形成物质、社会、文化空间的不断解构与重构。同时空间在外部环境变化下通过多维度标识驱动着不同主体的适应性行为,并发展出差异化的空间与行为互动模式,反过来影响乡村空间重构的恒新性过程。

(2)改革开放后,随着城乡关系的变革以及旅游导向下城乡要素的快速流动,叶山岛从原始的太湖岛屿聚落经历了局部化缓进、跳跃式重构、渐进式衰退、复杂性再生的演变,生活空间由宗族聚集向阶层分异转变;生产空间由传统农渔业向旅游服务转型;生态空间由外围包含向割裂衰退转化,在政府、资本、设计、村民等不同主体适应性行为影响下乡村聚落的三生空间演变趋向复杂与涨落。

(3)叶山岛乡村空间演变是一个系统性运转过程,可解构为空间发展、政府规划、产业经济、乡村社会等4个子系统,进而基于CAS理论的“积木”、“标识”和“内部模型”机制解读叶山岛空间演变的内在规律:①政府规划与产业经济以自上而下方式主导并驱动空间发展,促成乡村社会的边缘化,使得系统层次结构不断失稳,难以形成子系统之间的动态协同和良性循环进程;②城乡环境变化所带来的经济、旅游等标识与乡村原有标识的关系离散,使得不同子系统的相互作用趋于单极化,城乡要素流动的非线性程度不断降低,宏观上系统的多样性亦逐渐丧失;③由于对空间属性的差异化认知,城乡主体行为与空间的互动模式不断分异,导致子系统相互作用的离心化,重构物质、社会与文化空间的同时也限制了空间的再生潜力。

(4)通过复杂适应系统理论在叶山岛乡村空间演变的应用,为透视城镇化过程中乡村空间演变脉络及重构路径带来更为全面的视野,引导乡村重构的多方主体从单一的空间论转向复杂系统论,利用乡村空间系统中的结构、标识、模式机制探索科学、有效的乡村重构策略:①构建多中心的行动者网络结构,扭转政府和市场对乡村空间的单向支配,强化村民自组织的全流程参与,驱动城乡多元主体的协同互动,提升乡村空间系统应对外部环境变化的韧性;②完善城乡标识的联动和约束关系,推动城乡物质与非物质要素之间的平等交换和双向流动,以弹性配置达到空间资源供给与多元主体需求的动态匹配;③基于对乡村空间多重属性的在地化认知,整合差异化的空间与行为互动模式,修复乡村原有隐性模型并深化显隐性模型的相互作用,引导乡村空间城镇化和绅士化所产生异质性空间的融合共生,促进物质、社会、文化空间的有序耦合。

本文以苏州市叶山岛村为例分析了城乡互动下乡村空间的复杂演变过程,但由于地理条件、城乡环境和发展标识的不同作用,乡村空间演变呈现多样性与差异性特征。在当前乡村空间多元分化和复杂性重组背景下,应加强对不同类型和地区乡村空间演变的实证分析,探索适应其未来发展的乡村空间重构模式。同时,目前复杂适应系统理论在乡村空间演变和重构方面仍处于探索阶段,未来可在系统演变分析基础上,针对乡村空间重构的应用导向,建立模拟现实系统中复杂性和涌现现象的宏观“回声”模型,以更精确地理解和预测乡村空间重构的机理和路径,有效推动新时代城乡融合与乡村振兴进程。

注释:

① 复杂适应系统理论被认为是在以一般系统论、控制论及信息论为代表的第一代系统理论和以耗散结构论、协同论和超循环论为代表的第二代系统理论基础之上发展起来的第三代系统理论。

② 据“叶山金氏祖祠碑”记载,南宋末年为避战乱,徐州人金氏携四子迁居叶山西湾,为叶山金氏迁山始祖。

| [1] |

张海鹏. 中国城乡关系演变70年: 从分割到融合[J]. 中国农村经济, 2019(3): 2-18. [Zhang Haipeng. The evolution of China's urban-rural relations in the past seven decades: From separation to integration[J]. Chinese Rural Economy, 2019(3): 2-18.] |

| [2] |

杜国明, 刘美. 基于要素视角的城乡关系演化理论分析[J]. 地理科学进展, 2021, 40(8): 1298-1309. [Du Guoming, Liu Mei. Theoretical analysis of the evolution of urban-rural relations from the perspective of factors[J]. Progress in Geography, 2021, 40(8): 1298-1309.] |

| [3] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring in China: Theory, approaches and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [4] |

龙花楼. 论土地整治与乡村空间重构[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1019-1028. [Long Hualou. Land consolidation and rural spatial restructuring[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1019-1028.] |

| [5] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [6] |

金其铭. 我国农村聚落地理研究历史及近今趋向[J]. 地理学报, 1988, 43(4): 311-317. [Jin Qiming. The history and current trends of research on rural settlement geography in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1988, 43(4): 311-317. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1988.04.003] |

| [7] |

马亚利, 李贵才, 刘青, 等. 快速城市化背景下乡村聚落空间结构变迁研究评述[J]. 城市发展研究, 2014, 21(3): 55-60. [Ma Yali, Li Guicai, Liu Qing, et al. A review on the study of rural settlement spatial evolution in rapid urbanization[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(3): 55-60. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.03.008] |

| [8] |

张小林. 乡村空间系统及其演变研究——以苏南为例[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 1999: 35. [Zhang Xiaolin. Study on Rural Spatial System and Its Revolution: A Case Study of South Jiangsu Region[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 1999: 35.]

|

| [9] |

李立. 乡村聚落: 形态、类型与演变——以江南地区为例[M]. 南京: 东南大学出版社, 2007: 11-12. [Li Li. Rural Settlements: Morphology, Types and Evolution: The Case of Yangtze River Regions[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2007: 11-12.]

|

| [10] |

王勇, 李广斌. 苏南乡村聚落功能三次转型及其空间形态重构——以苏州为例[J]. 城市规划, 2011, 35(7): 54-60. [Wang Yong, Li Guangbin. Functional transformation and spatial restructuring of rural settlements in southern Jiangsu: A case study of Suzhou[J]. City Planning Review, 2011, 35(7): 54-60.] |

| [11] |

邢谷锐, 徐逸伦, 郑颖. 城市化进程中乡村聚落空间演变的类型与特征[J]. 经济地理, 2007, 27(6): 932-935. [Xing Gurui, Xu Yilun, Zheng Ying. Rural settlement spatial evolution types and features in the process of urbanization[J]. Economic Geography, 2007, 27(6): 932-935. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2007.06.013] |

| [12] |

高慧智, 张京祥, 罗震东. 复兴还是异化?消费文化驱动下的大都市边缘乡村空间转型——对高淳国际慢城大山村的实证观察[J]. 国际城市规划, 2014, 29(1): 68-73. [Gao Huizhi, Zhang Jingxiang, Luo Zhendong. Renaissance or alienation? Spatial transformation of rural space of metropolis fringe area driven by consumer culture: Empirical observation on Dashan village of Gaochun international slow city[J]. Urban Planning International, 2014, 29(1): 68-73.] |

| [13] |

张京祥, 胡毅, 孙东琪. 空间生产视角下的城中村物质空间与社会变迁——南京市江东村的实证研究[J]. 人文地理, 2014, 29(2): 1-6. [Zhang Jingxiang, Hu Yi, Sun Dongqi. The physical space change and social variation in urban village from the perspective of space production: A case study of Jiangdong village in Nanjing[J]. Human Geography, 2014, 29(2): 1-6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2014.02.008] |

| [14] |

李贵才, 朱倩琼, 刘樱, 等. 广州市乡村发展类型及演化模式[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(4): 156-161. [Li Guicai, Zhu Qianqiong, Liu Ying, et al. Evolution characteristics and model of rural settlements in Guangzhou city[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(4): 156-161. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2018.04.027] |

| [15] |

李伯华, 曾灿, 窦银娣, 等. 基于"三生"空间的传统村落人居环境演变及驱动机制——以湖南江永县兰溪村为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 677-687. [Li Bohua, Zeng Can, Dou Yindi, et al. Change of human settlement environment and driving mechanism in traditional villages based on living-production-ecological space: A case study of Lanxi village, Jiangyong county, Hunan province[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 677-687.] |

| [16] |

席建超, 王首琨, 张瑞英. 旅游乡村聚落"生产—生活—生态"空间重构与优化——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 425-435. [Xi Jianchao, Wang Shoukun, Zhang Ruiying. Restructuring and optimizing production-living-ecology space in rural settlements: A case study of Gougezhuang village at Yesanpo tourism attraction in Hebei province[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(3): 425-435.] |

| [17] |

王勇, 李广斌. 裂变与再生: 苏南乡村公共空间转型研究[J]. 城市发展研究, 2014, 21(7): 112-118. [Wang Yong, Li Guangbin. Fission and regeneration: The transformation of rural public space and its mechanism in Southern Jiangsu[J]. Urban Development Studies, 2014, 21(7): 112-118. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.07.016] |

| [18] |

冯健, 赵楠. 空心村背景下乡村公共空间发展特征与重构策略——以邓州市桑庄镇为例[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 19-28. [Feng Jian, Zhao Nan. Restructuring the rural public space in the context of rural hollowing: A case study of Sangzhuang town in Dengzhou[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 19-28. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.06.003] |

| [19] |

张园林, 刘玉亭, 权东计. 关中地区乡村公共空间的演变特征及其机制研究[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(4): 150-155. [Zhang Yuanlin, Liu Yuting, Quan Dongji. Evolution characteristics and dynamics of public spaces in villages of Guanzhong area[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(4): 150-155. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2018.04.026] |

| [20] |

梁肇宏, 范建红, 雷汝林. 基于空间生产的乡村"三生空间"演变及重构策略研究——以顺德杏坛北七乡为例[J]. 现代城市研究, 2020(7): 17-24. [Liang Zhaohong, Fan Jianhong, Lei Rulin. Strategy research of spatial evolution and restructuring of rural Production-Living-Ecological space from the perspective of spatial production: A case study of the north seven rural area of Xingtan in Shunde[J]. Modern Urban Research, 2020(7): 17-24. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2020.07.003] |

| [21] |

王鹏飞, 王瑞璠. 行动者网络理论与农村空间商品化——以北京市麻峪房村乡村旅游为例[J]. 地理学报, 2017, 72(8): 1408-1418. [Wang Pengfei, Wang Ruifan. Actor network theory and commodification in rural space: A case study of Mayufang village in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(8): 1408-1418.] |

| [22] |

李红波, 张小林, 吴启焰, 等. 发达地区乡村聚落空间重构的特征与机理研究——以苏南为例[J]. 自然资源学报, 2015, 30(4): 591-603. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin, Wu Qiyan, et al. Characteristics and mechanism of rural settlements spatial reconstruction in developed areas: A case study of southern Jiangsu[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(4): 591-603.] |

| [23] |

陈永林, 谢炳庚. 江南丘陵区乡村聚落空间演化及重构——以赣南地区为例[J]. 地理研究, 2016, 35(1): 184-194. [Chen Yonglin, Xie Bingqing. The spatial evolution and restructuring of rural settlements in Jiangnan hilly region: A case study in south Jiangxi[J]. Geographical Research, 2016, 35(1): 184-194.] |

| [24] |

谭雪兰, 张炎思, 谭洁, 等. 江南丘陵区农村居民点空间演变特征及影响因素研究——以长沙市为例[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 89-93, 139. [Tan Xuelan, Zhang Yansi, Tan Jie, et al. Study on the spatial evolution characteristics and influence factors of rural residential area in the south of Yangtze river: A case study of Changsha[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 89-93, 139. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.01.012] |

| [25] |

段进, 章国琴. 政策导向下的当代村庄空间形态演变——无锡市乡村田野调查报告[J]. 城市规划学刊, 2015(2): 65-71. [Duan Jin, Zhang Guoqin. Policy-induced contemporary village form: A field survey from Wuxi city[J]. Urban Planning Forum, 2015(2): 65-71.] |

| [26] |

杨洁莹, 张京祥, 张逸群. 市场资本驱动下的乡村空间生产与治理重构——对婺源县Y村的实证观察[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 86-92, 114. [Yang Jieying, Zhang Jingxiang, Zhang Yiqun. Rural space production and governance restructuring driven by market capital: A case study of Y village in Wuyuan[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 86-92, 114. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.010] |

| [27] |

王华, 梁舒婷. 乡村旅游地空间生产与村民角色转型的过程与机制——以丹霞山瑶塘村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 131-139. [Wang Hua, Liang Shuting. The process and interaction mechanism between rural tourism space production and role change of villages: A case study of Yaotang village in MT. Danxia[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 131-139. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.015] |

| [28] |

杨忍. 广州市城郊典型乡村空间分化过程及机制[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1622-1636. [Yang Ren. Spatial differentiation and mechanisms of typical rural areas in the suburbs of a metropolis: A case study of Beicun village, Baiyun district, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1622-1636.] |

| [29] |

陈宏伟, 张京祥. 解读淘宝村: 流空间驱动下的乡村发展转型[J]. 城市规划, 2018, 42(9): 97-105. [Chen Hongwei, Zhang Jingxiang. TAOBAO villages: Rural development transformation driven by the space flow[J]. City Planning Review, 2018, 42(9): 97-105.] |

| [30] |

屠爽爽, 龙花楼. 乡村聚落空间重构的理论解析[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 509-517. [Tu Shuangshuang, Long Hualou. The theoretical cognition of rural settlements spatial restructuring[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 509-517.] |

| [31] |

吕祖宜, 林耿. 混杂性: 关于乡村性的再认识[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1873-1885. [Lv Zuyi, Lin Geng. Hybridity: Rethinking rurality[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1873-1885.] |

| [32] |

杨忍, 罗秀丽. 发展转型视域下的乡村空间分化、重构与治理研究进展及展望[J]. 热带地理, 2020, 40(4): 575-588. [Yang Ren, Luo Xiuli. Progress and prospects in rural space diversification, reconstruction, and governance from a development perspective[J]. Tropical Geography, 2020, 40(4): 575-588.] |

| [33] |

约翰·霍兰. 隐秩序——适应性造就复杂性[M]. 周晓牧, 韩晖, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 2000: 10. [John Holland. Hidden Order: How Adaption Builds Complexity[M]. Zhou Xiaomu, Han Hui, trans. Shanghai: Science and Technology Education Press, 2000: 10.]

|

| [34] |

陈禹. 复杂适应系统(CAS)理论及其应用——由来、内容与启示[J]. 系统辩证学学报, 2001(4): 35-39. [Chen Yu. Complex adaptive system (CAS) theory and its applications: Origin, content and implications[J]. Journal of Systemic Dialectics, 2001(4): 35-39. DOI:10.3969/j.issn.1005-6408.2001.04.009] |

| [35] |

黄欣荣. 复杂性科学的方法论研究[D]. 北京: 清华大学, 2005: 137-139. [Huang Xinrong. Methodological Research in Complexity Science[D]. Beijing: Tsinghua University, 2005: 137-139.]

|

| [36] |

钱学森, 于景元, 戴汝为. 一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J]. 自然杂志, 1990(1): 3-10. [Qian Xuesen, Yu Jingyuan, Dai Ruwei. Open complex giant system and their methodology[J]. Journal of Nature, 1990(1): 3-10.] |

| [37] |

仇保兴. 城市规划学新理性主义思想初探——复杂自适应系统(CAS)视角[J]. 城市发展研究, 2017, 24(1): 1-8. [Qiu Baoxing. Preliminary research on the neo-rationality in urban planning: From the perspective of complex adaptive system (CAS)[J]. Urban Development Studies, 2017, 24(1): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.01.001] |

| [38] |

高伟, 龙彬. 复杂适应系统理论对城市空间结构生长的启示——工业新城中工业社区适应性空间单元的研究与应用[J]. 城市规划, 2012, 36(5): 57-65. [Gao Wei, Long Bin. Organizing urban spatial structure of industry-oriented new town under the guidance of CAS theory: Research and application of industry-oriented community spatial unit[J]. City Planning Review, 2012, 36(5): 57-65.] |

| [39] |

孙小涛, 徐建刚, 张翔, 等. 基于复杂适应系统理论的城市规划[J]. 生态学报, 2016, 36(2): 463-471. [Sun Xiaotao, Xu Jiangang, Zhang Xiang, et al. Urban planning adapted to nature based on complex adaptive system[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(2): 463-471.] |

| [40] |

陈喆, 姬煜, 周涵滔, 等. 基于复杂适应系统理论(CAS)的中国传统村落演化适应发展策略研究[J]. 建筑学报, 2014(S1): 57-63. [Chen Zhe, Ji Yu, Zhou Hantao, et al. A study on the evolution and adaptation of traditional Chinese villages based on complex adaptative system (CAS)[J]. Architectural Journal, 2014(S1): 57-63.] |

| [41] |

李伯华, 曾荣倩, 刘沛林, 等. 基于CAS理论的传统村落人居环境演化研究——以张谷英村为例[J]. 地理研究, 2018, 37(10): 1982-1996. [Li Bohua, Zeng Rongqian, Liu Peilin, et al. Human settlement evolution of traditional village based on theory of complex adaptive system: A case study of Zhangguying village[J]. Geographical Research, 2018, 37(10): 1982-1996.] |

| [42] |

颜苗苗, 梅青, 王明康. 复杂适应系统理论视角下的乡村旅游系统发展研究——以山东省淄博市中郝峪村为例[J]. 地域研究与开发, 2021, 40(5): 125-130. [Yan Miaomiao, Mei Qing, Wang Mingkang. Research on the development of rural tourism system under the perspective of complex adaptive system theory: A case study of Zhonghaoyu village in Zibo city, Shandong province[J]. Areal Research and Development, 2021, 40(5): 125-130. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2021.05.021] |

| [43] |

Wang G Q, Liu S F. Adaptability evaluation of historic buildings as an approach to propose adaptive reuse strategies based on complex adaptive system theory[J]. Journal of Cultural Heritage, 2021, 52(6): 134-145. |

| [44] |

金友理. 太湖备考[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1998: 348. [Jin Youli. Notes on Lake Tai[M]. Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House, 1998: 348.]

|

| [45] |

仇保兴. 智慧城市信息系统基本框架的设计要点——基于复杂适应理论(CAS)视角[J]. 城市发展研究, 2023, 30(1): 1-9. [Qiu Baoxing. Design essentials of the basic framework of smart city information system: Based on complex adaptation theory (CAS) perspective[J]. Urban Development Studies, 2023, 30(1): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2023.01.002] |

| [46] |

刘春成. 城市隐秩序: 复杂适应系统理论的城市应用[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 70. [Liu Chuncheng. Urban Hidden Order: Urban Applications of Complex Adaptive System Theory[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2017: 70.]

|

| [47] |

王竹, 王韬. 主体认知与乡村聚落的地域性表达[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(3): 8-13. [Wang Zhu, Wang Tao. Subjective cognition and the expression of locality in rural settlements[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2014, 29(3): 8-13.] |

| [48] |

乔杰, 洪亮平. 从"关系"到"社会资本": 论我国乡村规划的理论困境与出路[J]. 城市规划学刊, 2017(4): 81-89. [Qiao Jie, Hong Liangping. From "Guanxi" to "social capital": The predicament of and prospect for planning theory in rural China[J]. Urban Planning Forum, 2017(4): 81-89.] |

| [49] |

李红波, 胡晓亮, 张小林, 等. 乡村空间辨析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 591-600. [Li Hongbo, Hu Xiaoliang, Zhang Xiaolin, et al. On the analysis of rural space[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 591-600.] |