2. 苏州科技大学 地理科学与测绘工程学院, 苏州 215000;

3. 剑桥大学 土地经济系, 剑桥 CB3 9EP

2. School of Geography Science and Geomatics Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215000, China;

3. Department of Land Economy, University of Cambridge, Cambridge CB3 9EP

党的二十大报告中指出“建设宜居宜业和美乡村”,良好的人居环境依赖于有效的空间治理,也关乎乡村振兴的全面推进。传统村落是传承中华文明的鲜活载体,作为重要的历史文化保护对象[1]和特殊的乡村治理资源[2],既要落实原真性、永续性保护要求,赓续乡村历史文脉;也要在保留传统村落原始风貌的同时,改善当地人居环境、促进乡村产业发展,寻求深层次、持续性发展动力。

传统村落保护与发展的张力问题一直是城乡规划学、地理学、旅游学等多个学科关注的热点。学者们提出保护发展的模式[3]、路径[4, 5],并逐步从物质空间本体保护转向社会治理[6]、文化传承[7]、制度创新[8]等更深层次机制探索,显现出明显的“治理转向”[9, 10]。近期,地理学、城乡规划学对乡村空间治理的关注[11-15]重点从乡村物质空间出发,进而探讨物质空间所承载的社会关系的治理[14],被认为是打开乡村振兴的重要“钥匙”[11]。从已有研究来看,保护制度的约束功能对于化解传统村落保护与发展的张力问题具有重要作用[8],是推动制度自我实施和村庄有效治理的关键要素。然而,如何从制度及其变迁角度,深层揭示其空间治理转变的内在逻辑,现有研究对此仍存在不足。因此,挖掘和解释传统村落保护利用的制度变迁与治理转变内部机制成为学术界探究的学科问题之一。

2023年6月,住房和城乡建设部印发了《传统村落保护利用可复制经验清单(第一批)》,提出苏州在“完善传统村落保护利用法规政策”方面具有可复制、可推广价值。由此可见,苏州传统村落保护利用实践及其制度创新通过因地因时地推动制度变迁及创新,在江苏乃至全国具有特色引领与示范作用。鉴于此,本文以国家首批历史文化名城苏州为实证对象,将传统村落空间治理转变置于制度变迁的场景之中,通过史料搜集、田野调查、深度访谈等研究方法,探讨苏州传统村落制度变迁与治理转变的内在作用关系,揭示“制度变迁—治理转变”演进特征及其空间治理效应,以期为国家传统村落集保护治理提供切实可行的理论凝炼。

2 研究框架、对象与方法 2.1 “制度变迁—治理转变”分析框架区别于传统制度理论,以交易成本理论为底层逻辑的新制度经济学关注更现实的制度治理机制[16, 17]。新制度经济学理论认为,制度供给与需求的均衡波动变化是推动制度变迁的重要动因[18],制度变迁本质上是在行动人之间基于认知行为而博弈互动的产物[19]。西方治理理论提出,治理主要是指以法律等正式制度为基础[20],是公私等多元主体协同处理公共事务、最大程度增进公共利益的过程[21]。因此,关于制度与治理的关系:从静态的作用关系来看,制度是治理的基础和前提,治理的一切工作和活动都是依照制度展开[22]。换言之,制度尤其是正式制度规范了治理活动“由谁来做(治理行动者)”“做什么(治理内容)”“如何做(治理资源及其机制)”等基本问题;从动态的演进过程来看,制度变迁是推动治理(模式)转变最直接、最重要的力量,持续的制度结构优化与创新是提升国家治理能力和水平最关键的因素[23]。为此,学者指出国家制度建设的成败决定着国家治理的成败,推动国家治理能力现代化的关键是国家制度的现代化[24]。同时,治理实践中所遇到的困境或低效又是诱导制度变革的重要因素。

根据列斐伏尔[25]等人的社会空间理论,社会与空间是一种辩证交互的关系。空间变迁改变着行动者的主体关系和实践行动,从而生产了新的社会关系和治理秩序。传统村落兼有独特的历史记忆、宗族传衍、俚语方言、乡约乡规、生产方式,发挥着文化认同、记忆延续、意义建构等多重社会功能。与一般文物保护单位不同,传统村落是现代村民生活的场所,是一个活态的文化遗产。在发展中保护,在保护中发展,实现传统村落保护和发展双重演进是传统村落空间治理的基本逻辑。因此,传统村落“空间治理”既包含了古建筑的保护修缮、历史街巷的风貌维护、传统空间格局的保护延续、公共环境的整治建设等物质环境领域,也包括了保护规划的制定实施、保护治理的实施过程等社会治理过程。

作为乡村治理体系的基本规则与运作逻辑[26],制度变迁与传统村落空间治理转变有着密不可分的关系。传统村落空间治理以正式和非正式制度为基石,不仅从根本上界定了治理主体(如各级政府、村社及其村民等)及其权责,而且规定了治理内容和实施机制,如保护资金筹集方式、保护主体间的合作激励机制、政府对保护主体的约束机制等。同时,保护制度动态持续的创新建设,即制度变迁,通过改变治理主体、方式和机制等,推动着空间治理模式转变。如放宽传统村落保护主体,广泛吸纳社会资金参与空间治理,有利于多元共治形成;再如通过古宅入股等形式,推动“旅游公司—村社—村民”缔结各种伙伴关系。因此,传统村落保护制度与其空间治理实践是一个相互反馈的过程:伴随村落内外部环境变化、个体权利意识的增强,传统村落空间治理不断出现新现象和新问题,进而推动保护制度变迁;保护制度主体、关系及其内容的不断改进,又会对传统村落治理主体的合作方式、治理结构产生广泛影响,进而影响空间治理整体成效。

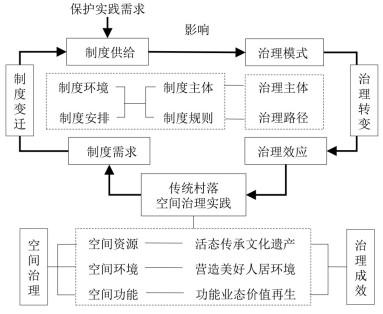

基于此,本文提出传统村落“制度变迁—治理转变”分析框架,空间治理过程即是“治理需求—制度供给”的动态均衡过程,空间治理需求是推动保护制度变迁的逻辑起点,制度供给与需求的均衡波动变化又是推动空间治理变迁的直接驱动因素。在特定的制度环境与制度安排下,因权力与权利分配的差异形成不同组态的行动团体(即制度主体),制度主体因治理需求而进行制度规则设立,推动传统村落治理的制度化发展。在制度规则作用下不同行动团体展开保护行动,对涉及村落保护发展的物质遗产、人居环境、功能业态等领域进行综合治理,使其在空间治理变迁中呈现差异化治理路径和社会权力运作,促进传统村落在文化、生态、生产、生活和社会关系等方面治理过程的转变。进而,通过持续推动制度建设创新推动传统村落治理变迁,以实现传统村落空间治理效能提升及其空间善治(图 1)。本文把“制度”界定为对传统村落保护发展及其空间治理起重要影响的一系列正式性与非正式性制度安排,而制度变迁具体是指涉及保护制度结构及其内容的新旧动态交替过程。传统村落“空间治理”是指从村落历史文化、社会资本等内外治理资源出发,通过对治理主体关系和权力结构的不断重塑,对空间资源、空间环境、空间功能等综合治理过程。

|

图 1 “制度变迁—治理转变”分析框架 Fig.1 "Institutional Change-governance Change" Analysis Framework |

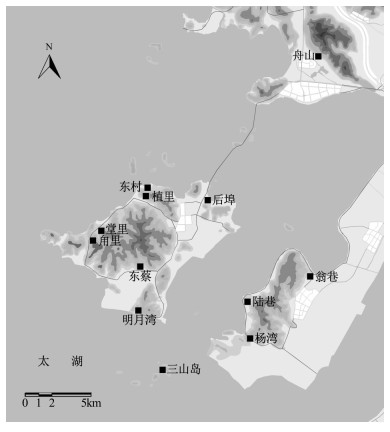

本文选取苏州市区范围内中国传统村落为研究对象(图 2),究其原因:①苏州作为国务院首批公布的历史文化名城,保护制度创新与实践探索走在全国、江苏前列,具有引领示范作用。②截止2021年,苏州市拥有中国传统村落数量占江苏省总数的1/2,极具典型性与代表性。③所选12个传统村落地理集中,均分布在吴中区东山镇、金庭镇及香山街道,具有相似的地理环境、社会秩序与制度环境,易于共性提取与机理分析。

|

图 2 研究对象 Fig.2 The Research Object |

研究采取史料搜集、田野调查、深度访谈等研究方法,运用“事件—过程”分析、普遍与个案相结合的手段,重点对陆巷、明月湾等典型村落空间治理过程及制度作用机理进行深度剖析。调查过程主要分为两个阶段:①第一阶段为2021年9月16日至9月30日,运用GPS定点摄影等技术,对12个传统村落物质空间层面的保护治理情况进行实地调查,并主要针对村委会、村民、游客等主体进行问卷调查,总计样本量300份,重点调查村落内各主体在村落治理中参与情况、对村落保护治理的满意度及相关建议;②第二阶段为2021年10月8日至10月30日,笔者走访吴中区住建局村镇科、东山镇古村落管理办公室、金庭镇文体中心等基层政府,调取村志、保护规划、管理文件等资料,总计对20余名管理人员进行深度访谈,开展座谈会5场,场均访谈时长约2.5 h,重点了解传统村落保护发展中的地方治理经验、困境与成效等问题。

2.3 制度变迁阶段划分1990年代以来,苏州传统村落保护制度总体呈现从非正式制度向正式制度演化和不断修正完善的过程。2005年,苏州市人民政府首次颁布了《苏州市古村落保护办法》;2013年,基于制度实践,对其进行修订并升级为地方法规——《苏州市古村落保护条例》。在苏州传统村落保护实践中,《苏州市古村落保护办法》《苏州市古村落保护条例》都属于地方“顶层制度”供给,是规范、约束和指导传统村落空间治理的基本规则,也是保护制度变迁的“标志性事件”和重要“节点”。

因此,本文基于新制度经济学理论,从制度的供给与需求角度提出的两种重要的变迁方式——诱致性变迁与强制性变迁[19]作为划分依据,以制度实践标志性事件作为关键节点,将苏州传统村落制度变迁历程分为三个阶段:①诱致性制度主导阶段(1990—2004年),该阶段以延续乡规民约等非正式制度作为治理规则,自下而上的诱致性制度变迁特征明显。②强制性制度介入阶段(2005—2013年),该阶段以政府主导的正式性制度作为传统村落保护的主要治理内容及手段,村规民约等非正式制度仍发挥重要作用。③强制性与诱致性制度双向互馈阶段(2013年至今),强制性制度的权威性得以彰显,并与非正式制度相互反馈,进入了多元主体共治的保护利用新格局。

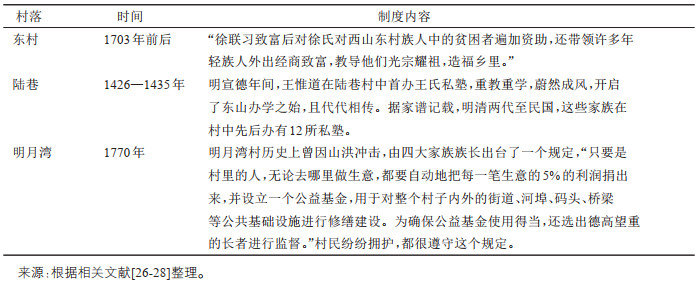

3 诱致性制度下内源式自治 3.1 制度供给:村规民约的非正式性制度据史料记载,关于古村保护修缮的“乡规民约”自明清延续至今,如东村、陆巷自来倡导乡里光宗耀祖,造福乡里;明月湾村由家族族长设立公益基金以推动村内公共基础设施保护修缮。一系列“乡规民约”唤起了村民保护村庄的意识萌芽,为后续保护行动的开展提供了非正式的制度基础(表 1)。1990年代以后,苏南乡镇工业的崛起催生一大批具有浓厚家乡情结的乡村精英、外出乡绅。面对祖先留下来的宝贵“遗产”日益损毁,他们积极“反哺”家乡,留住“乡愁”,率先出资对祖屋、牌坊、庙祠等点状物质遗产进行“零星式”抢救性修缮。此阶段,乡村精英、乡贤、村集体所构成“内生权威”成为早期苏州传统村落制度变迁主体。他们因在乡村内部具有较高的信誉威望而结成行动联盟,自发建构了内含保护理念、道德力量、乡规民约、乡贤文化等非正式制度规则,推动了以私人民资为资金来源、个体保护行动为特征的自下而上诱致性制度变迁。“1990年后,在村支书的带领下,村内主要通过‘土办法’来禁止古建筑自行拆除。‘村规民约’使得村内基本没有新建翻建,也没有对历史文化遗产产生破坏行为”,吴中区东山镇文管办S主任在访谈中提到。

| 表 1 村规民约的相关史料记载 Tab.1 Relevant Historical Records of Village Rules and Conventions |

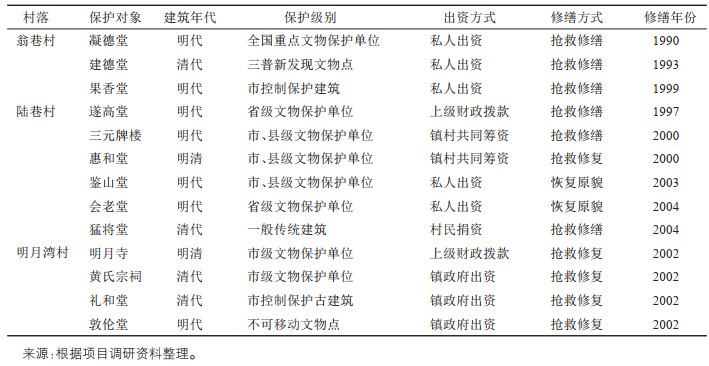

历史文化遗产是传统村落最具价值的“显性”空间资源。1990年代,在以个体保护意识构筑的非正式性制度环境下,翁巷村、陆巷村、明月湾村3个传统村落率先启动了对文物古迹、古民居、宗祠、牌坊等点状历史遗存进行抢救性修复与保护修缮行动。如翁巷村于1990年由私人出资修缮了凝德堂的大厅屋面、后厅墙面、墙门间,成为苏州传统村落保护中第一个历史文物点修缮建设项目;陆巷村委会筹资并按照修旧如旧方式对原建于明代、损毁仅存六根石柱的三座牌坊进行历史修复,成为东山镇历史上唯一保存下来并经过修复的古牌坊;明月湾村重点对明月寺、黄氏宗祠、礼和堂、敦伦堂、邓氏宗祠、土地庙、南更楼等文物点进行了大规模的修缮工作(表 2)。

| 表 2 苏州传统村落保护修缮大事记(1990—2004) Tab.2 Preservation and Renovation of Traditional Villages in Suzhou (1990—2004) |

随着20世纪90年代以后村民自治的发展,农村基层组织与宗族组织之间出现互动,村庄宗族掌管着一定的公共财产权力,并承担了宗教类、礼仪文化类及道德规范类活动 [29]。此阶段,从制度主体来看,乡村精英、外出乡贤依靠亲缘或地缘社会关系联结成“初级行动团体”,“自下而上”推动了传统村落历史文化空间资源的抢救性保护,成为诱致性制度变迁的策划者和保护修缮行动的推动者。村集体作为“次级行动团体”,基于“政治威望”参与到传统村落保护的“利益”再分配之中,是诱致性制度变迁的参与者和保护修缮行动的支持者。从治理内容来看,以私人契约、乡规民约作为非正式制度规则,通过村民捐资、私人购置、集体筹资等方式有效促成了传统村落物质性遗存的自发性保护修缮。因此,由村民、村集体以及具有血缘、地缘关系的宗亲乡绅作为制度主体形成的“内源式”[30]治理模式是早期苏州传统村落保护的主要治理 形态。

然而,个体自发保护也存在负外部性,失范行为屡有发生。如伴随着城镇化过程带来的“人走屋空”,自然损毁的传统建筑不在少数;出于改善居住条件,因主动拆除而损毁、因个人喜好而破坏的现象不胜枚举,影响了传统村落整体格局的保护。因此,“自上而下”的政府干预显得十分必要,各级政府开始策划推动以政府主导的正式性制度变迁。

4 强制性制度介入的二元并治 4.1 制度供给:多层级、成体系的正式性制度安排2005年,苏州市政府首次出台地方规章——《苏州市古村落保护办法》(下称《办法》),《办法》中明确划定了各级政府部门的保护职责,标志着以各级政府为主导的制度力量正式介入到传统村落保护工作中,并成为制度变迁的最大供给者。2008年以后,随着《城乡规划法》、《历史名城名镇名村保护条例》等国家权威性制度安排确立,逐步建立起了以“申报认定—分级保护—动态监测—法律监督”为保护框架的正式性安排。而后,苏州市又相继制定了《吴中区古村落保护和利用工作的实施意见》、《吴中区古村落保护和利用工作的实施意见》等相关地方规章、规范性文件,其法制权威性和约束力在国内属领先地位(表 3)。

| 表 3 苏州传统村落保护的正式性制度变迁 Tab.3 Formal Institutional Change of Traditional Villages Protection in Suzhou |

与此同时,保护规划也发挥着重要的制度约束功能。自2010年苏州首个保护规划——《陆巷历史文化名村保护规划》编制以来,经过十余年实践探索,已实现了12个传统村落保护规划的全覆盖,形成了以“历史文化遗存点—核心保护范围—建设控制地带—环境协调区”为特色的保护层次体系。保护规划中对村落格局、建筑风貌、历史环境要素、空间尺度、景观体系、非物质文化遗产等内容均提出了强制性与引导性保护要求,对传统村落空间格局的完整保护起到了重要作用。

在强制性制度介入阶段,多层级政府成为传统村落保护制度制定与实施的主体,它们通过规范的正式性制度建构和权威式保护治理推动了“自上而下”的制度变迁——强制性制度变迁,并与诱制性制度变迁相互并行,共同实现对苏州传统村落的全面系统保护。

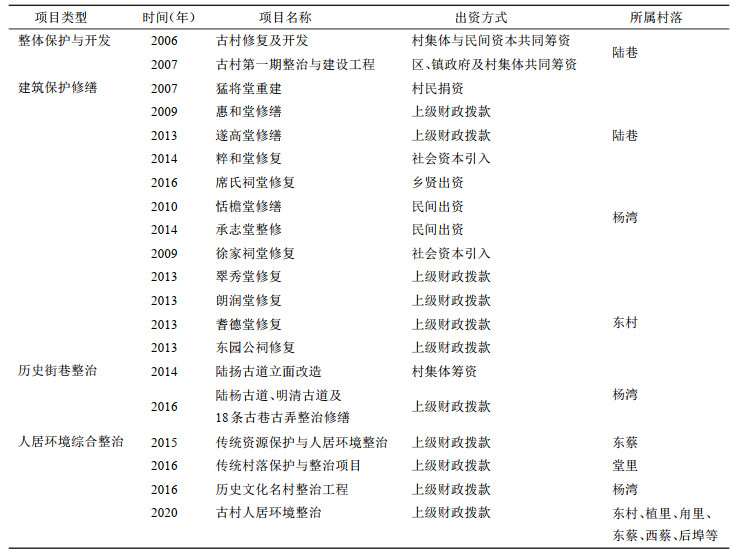

4.2 空间环境整治:格局完整保护与环境整体提升此阶段,国家力量以正式性制度方式介入传统村落保护治理过程,成为影响传统村落空间治理实施成效的重要变量。在正式性制度规则及权威性治理主体介入下,保护治理内容由点及面,从关注单个文物点的整治修缮到注重村落格局的整体性保护控制,并开始关注村落人居环境品质的提升。其治理成效突出体现在:一方面,苏州市地方法规及保护规划均突出强调了“整体性”保护原则,提出“对村落周边山体环境、自然田园景观进行整体保护,并对边界空间、视觉通廊等进行建设控制”,并针对“历史文化遗存点—核心保护范围—建设控制地带—环境协调区”等不同层次提出明确的保护要求,如《苏州市东山镇陆巷历史文化名村保护规划》提出要“保护“一街六巷三河浜”的整体空间格局……控制巷弄两侧建筑高宽比在1:1至1:2之间”,运用制度约束功能以应对传统村落早期出现的历史空间逐步侵占、新建与传统建筑风貌不协调等自发衍生的诸多问题。另一方面,传统村落保护建设工程也在此阶段得以快速推进。2012年,《关于加强苏州市古村落保护和利用实施意见》提出5年时间内完成苏州17个古村保护修缮工程。陆巷、杨湾村、东村、堂里等成体系政府性保护修缮工程也在此阶段逐步增多,出资方式由私人、村集体逐步转变为由政府、企业等多渠道出资,项目类型由老宅、门楼、祠堂等单个文物点扩展至历史街巷整治、公共环境提升、基础设施改造等规模性政府修缮工程。陆巷、东村、东蔡、堂里、杨湾相继推行古宅、古巷、古弄、古道等保护与整治项目,通过路面复原、立面整治等系统性街巷整治工程,村落风貌与人居环境品质得以整体提升(表 4、图 3)。

| 表 4 苏州市传统村落保护修缮工程 Tab.4 The Protection and Preservation Project Suzhou Traditional Village |

|

图 3 明月湾村历史河道保护整治前后 Fig.3 Mingyue Bay Village Before and after the Historic River Protection Regulation 注:左图为调研时由镇政府提供,右图为自摄。 |

2005年以后,以各级政府等外源性行政权威为主导,保护制度、保护规划等正式性制度安排高度嵌于地方化保护情景,治理权威来源于国家行政科层,充分体现了政府的“公共利益”指向,实现了村落的“整体有序”保护。

从制度主体及其关系来看,各层级政府根据相关制度规则形成“纵向分工、横向协作”的合作关系:中央、省、市政府作为推动制度变迁“初级行动团体”,宏观把控保护立法思路和战略部署;区、镇、村基层政府是制度变迁的“次级行动团体”,负责制定相关配套政策;村集体作为重要的基层力量,既扮演着政府代理人的角色,对古建筑损毁现象及新建行为进行及时监督,又兼顾了村一级作为非完全政府的职能属性,组织制定村规民约,指导、督促村民合理保护和利用古建筑。从治理模式及内容来看,由“自下而上”的内源式自治转变为“自下而上”与“自上而下”相结合、“行政权威+村集体”为主导的二元并治模式,治理内容涵盖了历史格局保护、自然生态保护、人居环境改善、建筑保护修缮等多领域,具有整体性、系统性保护建构意义。

然而,在由“行政权威+村集体”主导的二元并治阶段,苏州传统村落仍面临着诸如资金短缺、利益协调难、产权无法进入市场交易等系列治理困境,社会资本参与困难,保护行动仍举步维艰。根据访谈曾任金庭镇招商办Z主任了解到,“2005年以后,针对点多面广的古建筑修缮问题,政府多次尝试引入社会资本来缓解资金投入难等问题,但均未成功”。以明月湾村清代建筑邓式宗祠为例,2005年,面临邓家祠堂全部倒塌的现状,金庭镇政府通过“招商”方式,引入社会热心人士投资350万对其进行整体修缮,双方协议“完工后社会人士可获得邓式宗祠一定年限的使用权和所有权”。修缮完成后,由于土地产权制度受限,协议迟迟难以兑现。2008年,邓家祠堂竣工,金庭镇人民政府只能将350万元修缮款项原数还给该社会人士,社会资本尝试以失败告终。保护与发展内在张力问题仍难以平衡,其根本仍是现有制度缺陷造成的一系列治理困境,治理实践中主体需求由此推动了新一轮制度改进与治理转变。

5 强制性与诱致性制度共生的多元共治 5.1 制度供给:正式与非正式制度安排双向互馈 5.1.1 正式制度保障多主体共享共治2012年以后,传统村落保护上升到国家层面,正式性制度安排的权威治理作用愈加显著。2013年,苏州市人大常委会审议通过了全国首部传统村落的地方性法规——《苏州市古村落保护条例》(下称《条例》),《条例》指出:“国有独资、国有资本控股、集体控股等类型资本主体均可具体参与古村落保护和利用”“鼓励其他单位和个人采用出资、捐资、捐赠、设立基金或者租用古建筑等方式参与古村落保护和利用”“古村落所在地村民委员会应当聘请古村落保护专家、居民任监督员”。地方政府通过《条例》调动企业家、村民、公众、志愿者、专家等多元社会主体的资源优势、权利意识和专业作用,通过正式性制度变迁将非政府主体的保护权力或权益“制度化”与“正式化”,为苏州传统村落多主体参与、合作与共享机制的形成奠定了制度基础。如为解决土地产权困境,金庭镇、东山镇古村落管理办公室、村委会积极促成“以租代买”“三方协议”等制度规则的形成,调动社会主体、社会资本参与古建筑活化利用,成功盘活了宁远堂、承志堂等传统建筑;为应对村集体和农民无力承担文物古迹及基础设施的维修费用的问题,金庭镇政府鼓励建立了以“古建筑入股”形式的股份制公司制度——村民以私宅入股,政府和社会资本通过投入资金参股形成多方合作机制,从而让民资参与保护、经营和收益分配之中。目前,明月湾敦伦堂、礼和堂、裕耕堂等3座老宅按古宅完好率、文物价值等由相关部门进行评估并作价入股,政府以修缮费和公共设施的建设费用入股,实行了按股分红的经营机制。

5.1.2 非正式制度“正式化”与此同时,非正式制度主体借助正式性制度力量参与到传统村落保护。《苏州市古村落管理条例》提出“古村落所在地村民委员会应当聘请古村落保护专家、居民任监督员。鼓励建立古村落保护专业志愿者服务队伍,引导公众参与古村落保护和宣传工作”。地方政府充分发挥村民、专家、公众、志愿者等非政府主体的权利意识和专业作用,引导社会多方主体共同参与到传统村落保护、宣传、监督等工作中。如,东山镇人民政府与陆巷等4个传统村落村委会先后签订了《东山镇文物保护责任书》,提出“以自然村为单位,由本村村民组成古村落志愿者服务队,定期对村落古建保护与房屋建设情况进行动态监测,确保核心保护区及风貌协调区建筑风貌符合保护规划要求”。通过正式性制度赋予村民自下而上监督的权利,对古村落传统风貌进行整体管控,将“自下而上”的监督反馈行动与“自上而下”的保护制度建设相结合,是正式性制度变迁与诱致性制度变迁双向融合的行动结果。

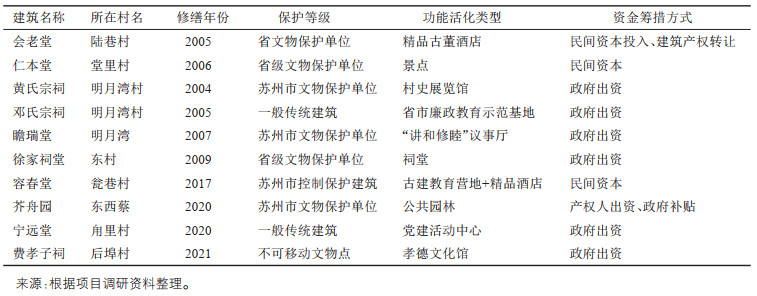

5.2 空间功能更新:建筑功能更新与产业功能激活 5.2.1 以功能更新实现物质遗产的活态传承在对村落格局、历史遗存等物质性遗产保护基础之上,苏州政府通过引导社会、市场、产权人等多方力量对古建筑功能进行活化更新。2013年,陆巷结合《苏州市古村落保护条例》规定,经与村民协商后,用宅基地进行置换,对统一收购后的古宅进行修缮,成功对民国菜场、三友堂、惠和堂等进行原貌恢复。通过政府资金补贴、市场投资、产权人出资等多种形式,12个传统村落中已有近50座历史建筑得以整治修缮,并作为公共园林、祠堂、村史展览馆、党建活动中心等,以功能更新实现了历史建筑的活态传承(表 5)。

| 表 5 苏州传统村落历史建筑活化利用的典型案例 Tab.5 Typical Cases of Activation and Utilization of Historic Buildings in Traditional Villages in Suzhou |

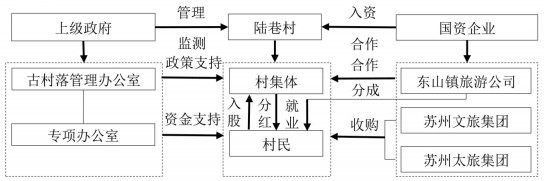

在正式性制度激励下,社会企业、城市精英、专家等外生治理主体主动嵌入苏州传统村落治理网络,以文化保护为价值导向,将自然景观、民俗文化、人文历史等资源优势转化为文化旅游、文化体验、文化创意等内生发展动力,并以“资金投入—风貌改善—文化复兴—产业激活—收入增长”的外部资本循环激发了村落社会、经济、空间等领域的全面复兴。如以“太湖第一古村”著称的陆巷村,运用“镇旅游公司运营投资、村集体参与管理、村民以古建筑入股”的“政、企、村、民”共治模式(图 4),将文化体验、休闲度假、乡村旅游等引入村落带动了村民就业。据调查统计,2016年陆巷村旅游收入达1200万元,总量达2010年的10倍,村民收入从2010年13694元增长至2016年的36547元,增幅为166.88%。

|

图 4 典型村落保护治理网络 Fig.4 Typical Village Protection and Governance Network |

该阶段,通过“自下而上”与“自上而下”保护力量相结合,形成了正式制度安排与非正式性制度安排双向互馈、多元治理主体共同参与协同的柔性化[31]共治格局,以实现传统村落保护与发展过程中交易成本的最小化和空间资源价值的最大化。从制度主体来看,市、区、镇等各级政府主体作为正式性制度变迁的“初级行动团体”,通过制定法律法规、成立管理机构、资金补助、设立融资平台等制度创新举措,推动古建筑活化利用与传统村落整体保护发展;同时,又作为非正式制度变迁的“次级行动团体”,推动非政府主体的保护行动“制度化”。村集体、村民、社会企业、外出乡贤、城市精英、专家等各类非政府主体既是正式性制度变迁的“次级行为团体”,遵循“初级行动团体”的正式性制度安排;同时也是诱致性制度变迁的“初级行动团体”,发挥着自保护、自监管等基层自治、社会共治作用。从治理内容来看,将城乡多元主体、多向资金引入传统村落,能够有效解决村落内部资金匮乏、产权破碎、权责交叉等治理问题,通过产业带动、项目带动等方式,有效激活内生资源活力,进而实现城乡空间价值的“二次”分配。

与前两次制度变迁有所不同,市场力量逐渐成为影响传统村落永续保护发展的重要因素。在正式性与非正式性制度的双向融合下,政府治理、市场化治理和社区治理三者共同发力,形成了多元协作的共治格局:政府治理仍是传统村落保护的核心,对村落的生态格局、文化传承、历史遗产保护、人居环境营造等实行系统性保护管理, 并为社区、市场的协同治理提供制度保障;社区治理作为乡村自治的基础,以“村民”需求为核心,既体现“法治”,也凸显“德治”;而市场化治理的意义在于通过市场资本的参与和产权市场交易,为古建筑更新与村落保护发展找到更为合适的产权所有者和保护责任人。

6 结论与讨论 6.1 结论保护好、传承好、利用好是新时期国家历史文化传承工作的内在要旨,治理有效是国家乡村振兴战略目标实现的重要基础。从国家治理体系和治理能力现代化目标来看,传统村落空间治理能力的提升不应仅体现在物质遗产的保护能力,还应包括文化资源的活化能力、抵御风险冲击的防范能力和利益协同的组织能力,而其根本在于制度创新能力的驱动。本文基于苏州传统村落保护治理实践发现,在制度变迁方式上,因主导力量差异导致保护制度强制性与诱致性变迁的动态交叠;在制度变迁内容上,因村民、市场、政府等利益关系变化而推动着制度内容的交换与替代,进而呈现“单向传导—双向并行—双向互馈”的制度变迁阶段特征。与此同时,治理变迁呈现“一元自治—二元并治—多元共治”演进特点,其空间治理成效按照“空间资源保护—空间环境整治—空间功能更新”逻辑演进,以制度变迁推动保护治理模式变迁,从而实现苏州传统村落空间价值及治理成效整体提升。

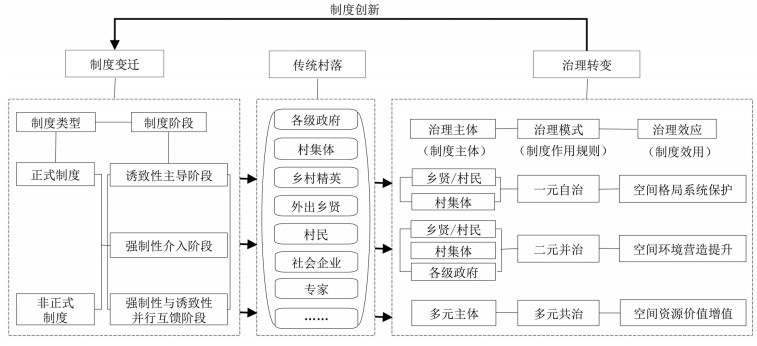

具体来说,从其传统村落制度变迁与治理变迁的对应关系来看:①1990年代,因村集体、乡绅等保护需求诱发,通过自下而上的保护价值构建和行为示范探索出一条非正式制度环境下内源式自发保护治理路径,物质遗产得以抢救性修复。但个体的保护行动诱发的“失范行为”使得“自上而下”的政府干预十分必要,政府的刚性治理需求诱发了正式性制度变迁。②2005年以后,外生性主体——政府,通过规范的正式性制度规则建构和权威式保护治理使得苏州传统村落空间格局及环境得以全面系统保护。但政府资金短缺、市场进入难等治理困境,又一次推动了新的制度改进与变迁。③2013年以后,由国家理性建构的正式性制度安排和由乡规民约、道德秩序、社会资本等建构的非正式制度环境共同构筑了苏州传统村落现代治理环境,通过正式与非正式制度双向融合,推动形成政府、社会与市场多向发力、共同参与的柔性治理格局,通过对村落内部建筑、产业等功能更新进行二次价值提升,以空间的善治实现传统村落乡村振兴的多重治理目标(图 5)。

|

图 5 不同制度变迁阶段治理机制及特征 Fig.5 Governance Mechanism and Characteristics at Different Stages of Institutional Change |

未来,相关制度革新及规划应对应重点考虑以下两个层面:第一,在强制性制度变迁层面,应完善传统村落保护利用传承体系,在约束性保护管控的前提下,积极探索传统建筑确权与活化、传统村落保护补偿办法、宅基地流转等正式性制度创新路径;在保护规划层面,应完善传统村落规划体系,形成覆盖“全域—群落单元—单个村落”的全尺度保护利用规划体系。第二,在诱致性制度变迁层面,应始终以村民为治理核心,通过多角度、多路径促进村民自治制度的推行,呼吁现代乡贤回归,因地制宜吸引社会资本注入,并以乡村规划师、设计师、工程师制度建设为契机,推进正式性制度与非正式性制度相融合的柔性化多元治理,从而构建“利益共同体”下传统村落网络化治理新格局。

然而,在苏州市传统村落保护示范的背后,柔性化多元治理模式的实践应用仍不够充分,传统村落依旧面临着诸如产权制度桎梏、社会网络弱化、社会资本难进入等现实治理困境,不断从理论和实践层面探索化解我国传统村落保护与发展张力的新路径,将是笔者今后继续努力的方向。

| [1] |

曹昌智. 如何保护传统村落留住乡愁[J]. 城市发展研究, 2021, 28(4): 1-13. [Cao Changzhi. How to protect traditional villagas and keep nostalgia[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(4): 1-13.] |

| [2] |

张兵, 夏青, 罗彦. 家园——传统村落的保护和治理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021: 1-20. [Zhang Bing, Xia Qing, Luo Yan. Homestead: Protection and Governance of Traditional Villages[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2021: 1-20.]

|

| [3] |

熊超, 夏健. 村民参与式古村落保护模式研究——基于社会网络的建构[J]. 现代城市研究, 2016(1): 10-15. [Xiong Chao, Xia Jian. Study on the ancient village protection schema with villagers' participation: A study based on the construction of social network[J]. Modern Urban Research, 2016(1): 10-15.] |

| [4] |

刘天曌, 刘沛林, 王良健. 新型城镇化背景下的古村镇保护与旅游发展路径选择——以萱洲古镇为例[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 133-145. [Liu Tianzhao, Liu Peilin, Wang Liangjian. The protection and tourism development path of ancient villages and old towns under the background of new-type urbanization: A case study of old town of Xuanzhou in Hunan province[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 133-145.] |

| [5] |

李伯华, 李珍, 刘沛林, 等. 聚落"双修"视角下传统村落人居环境活化路径研究——以湖南省张谷英村为例[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1794-1806. [Li Bohua, Li Zhen, Liu Peilin, et al. Activation path of human settlement environment of traditional villages from the perspective of "double repair": A case study of Zhang-Guying village in Hunan province[J]. Geographical Research, 2020, 39(8): 1794-1806.] |

| [6] |

王勇, 周雪, 李广斌. 苏南不同类型传统村落乡村性评价及特征研究——基于苏州12个传统村落的调查[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1311-1321. [Wang Yong, Zhou Xue, Li Guangbin. The rurality appraisal and characteristics of different types of traditional villages in southern Jiangsu province: Based on surveys of 12 traditional villages in Suzhou[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1311-1321.] |

| [7] |

张振龙, 陈文杰, 沈美彤, 等. 苏州传统村落空间基因居民感知与传承研究——以陆巷古村为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(12): 1-6. [Zhang Zhenlong, Chen Wenjie, Shen Meitong, et al. Research on resident perception and inheritage of spatial gene of traditional villages in Suzhou: A case of Luxiang village[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(12): 1-6.] |

| [8] |

郐艳丽. 我国传统村落保护制度的反思与创新[J]. 现代城市研究, 2016, 31(1): 2-9. [Kuai Yanli. Research on traditional villages' protection system in China[J]. Modern Urban Rearsch, 2016, 31(1): 2-9.] |

| [9] |

翁时秀, 卢建鸣. 空间治理的社区实践与正当性建构——以浙江省永嘉县芙蓉村传统村落保护为例[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1322-1332. [Weng Shixiu, Lu Jianming. The local practices and legitimacy construction in spatial governance: A case study of traditional village protection in Furong village, Zhejiang province[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1322-1332.] |

| [10] |

史亚峰. 多权威复合治理: 产权分置的传统村落秩序建构及内在机理——基于1949年之前洞庭湖区湖村的调查[J]. 中共福建省委党校(福建行政学院)学报, 2021(1): 102-108. [Shi Yafeng. Multiauthority compound governance: The traditional village order construction and internal mechanism of property right separation-based on the investigation of Hu village in Dongting lake area before 1949[J]. Journal of Fujian Provincial Committee Party School of CPC (Fujian Academy of Governance), 2021(1): 102-108.] |

| [11] |

戈大专, 陆玉麒, 孙攀. 论乡村空间治理与乡村振兴战略[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 777-794. [Ge Dazhuan, Lu Yuqi, Sun Pan. The logic of rural spatial governance and revitalization[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 777-794.] |

| [12] |

戈大专, 龙花楼. 论乡村空间治理与城乡融合发展[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1272-1286. [Ge Dazhuan, Long Hualou. Rural spatial governance and urban-rural integration development[J]. Acta GeographicaSinica, 2020, 75(6): 1272-1286.] |

| [13] |

李广斌, 王勇. 乡村自主性空间治理: 一个综合分析框架[J]. 城市规划, 2021, 45(7): 67-72, 82. [Li Guangbin, Wang Yong. Rural autonomous spatial governance: A comprehensive analysis framework[J]. City Planning Review, 2021, 45(7): 67-72, 82.] |

| [14] |

丁波. 空间治理: 空间变迁视角下乡村治理重构[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2022, 39(5): 102-107. [Ding Bo. Spatial governance: Reconstruction of rural governance from the perspective of spatial change[J]. Journal of Yunnan Minzu University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2022, 39(5): 102-107.] |

| [15] |

赵宁宁, 郭炎, 李志刚, 等. 中部地区乡村生产要素协同转型的时空格局及影响因素——以湖南岳阳为例[J]. 自然资源学报, 2021, 36(12): 1-16. [Zhao Ningning, Guo Yan, Li Zhigang, et al. Spatiotemporal patterns and influencing factors of the collaborative transformation of rural production factors in central China: A case study of Yueyang, Hunan province[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(12): 1-16.] |

| [16] |

西奥多·W·舒尔茨. 制度与人的经济价值的不断提高[C]//R·H· 科斯, 等. 财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集, 上海: 上海三联书店, 2014: 175-184. [Schultz W T. Institutions and the continuous improvement of people's economic value[C]//Coase R H, et al. Property Rights and Institutional Changes: A Translation Collection of the School of Property Rights and the New Institutional School. Shanghai: Shanghai Joint Publishing Company, 2014: 175-184.]

|

| [17] |

Williamson O E. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives[J]. Administrative Science Quarterly, 1991, 36(2): 269-296. |

| [18] |

青木昌彦. 比较制度分析[M]. 周黎安, 译. 上海: 上海远东出版社, 2001: 235. [Aoki M. Towards a Comparative Institutional Analysis [M]. Zhou Li'an, trans. Shanghai: Shanghai Far East Publishers, 2001: 235.]

|

| [19] |

林毅夫. 关于制度变迁的经济学理论: 诱致性变迁与强制性变迁[C]//R·H·科斯, 等. 财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集, 上海: 上海三联书店, 2014: 260-281. [Lin Yifu. Economic theory of institutional change: Induced change and mandatory change[C]//Coase R H, et al. Property Rights and Institutional Changes: A Translation Collection of the School of Property Rights and the New Institutional School. Shanghai: Shanghai Joint Publishing Company, 2014: 260-281.]

|

| [20] |

Rhodes R A W. Understanding governance: Ten years on[J]. Organization Studies, 2007, 28(8): 1243-1264. |

| [21] |

张文显. 国家制度建设和国家治理现代化的五个核心命题[J]. 法制与社会发展, 2020, 26(1): 5-30. [Zhang Wenxian. Five core propositions of national system construction and national governance modernization[J]. Legal system and social development, 2020, 26(1): 5-30.] |

| [22] |

俞可平. 治理和善治: 一种新的政治分析框架[J]. 南京社会科学, 2001(9): 40-44. [Yu Keping. Governance and good governance: A new framework for political analysis[J]. Nanjing Social Sciences, 2001(9): 40-44.] |

| [23] |

俞可平. 没有法治就没有善治——浅谈法治与国家治理现代化[J]. 马克思主义与现实, 2014(6): 1-2. [Yu Keping. There is no good governance without rule of law: A brief discussion on rule of law and modernization of national governance[J]. Marxism & Reality, 2014(6): 1-2.] |

| [24] |

丁志刚, 于泽慧. 论制度、制度化、制度体系与国家治理[J]. 学习与探索, 2020(1): 38-43. [Ding Zhigang, Yu Zehui. On institution, institutionalization, institutional system and national governance[J]. Learning and Exploration, 2020(1): 38-43.] |

| [25] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell Publishers, 1991: 65.

|

| [26] |

徐耀新. 东村[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2018: 51. [Xu Yaoxin. Dong Village[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2018: 51.]

|

| [27] |

徐耀新. 陆巷村[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2017: 9. [Xu Yaoxin. Luxiang Village[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2017: 9.]

|

| [28] |

徐耀新. 明月湾村[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2017: 28-29. [Xu Yaoxin. Mingyuewan Village[M]. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House, 2017: 28-29.]

|

| [29] |

刘守英, 程国强. 中国乡村振兴之路——理论、制度与政策[M]. 北京: 科学出版社, 2021: 12-16. [Liu Shouying, Cheng Guoqiang. The Road of Rural Revitalization in China: Theory, System and Policy[M]. Beijing: Science Press, 2021: 12-16.]

|

| [30] |

周恩宇, 王飞. 传统规约的现代治理转型——基于苗、侗村落社区内源式治理资源的调查分析[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2019, 37(4): 122-127. [Zhou Enyu, Wang Fei. Modern governance transformation of traditional regulations: Based on the investigation and analysis of endogenous governance resources in Miao and Dong village communities[J]. Journal of Guizhou University (Social Sciences), 2019, 37(4): 122-127.] |

| [31] |

陈朋. 柔性化治理: 现代城市治理的新趋向[N]. 中国社会科学报, 2021-02-03(5). [Chen Peng. Flexible governance: A new trend of modern urban governance[N]. Chinese Journal of Social Sciences, 2021-02-03(5).]

|