2. 南京邮电大学 高质量发展评价研究院, 南京 210003

2. School of Management, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210003, China

1970年代以来,伴随着后福特主义经济结构的转型,以边缘城市为代表的后郊区化空间在远郊地带大量出现,成为具有就业、生活和服务等多元功能的新兴综合中心,形成一种以分散形式组织城市区域的全新地理景象[1, 2]。自孙一飞将美国边缘城市的概念引介到国内后[3],国内学者对边缘城市的功能特征[4]、形成机制[5, 6]、发展模式[7]等进行了探索,越来越多的研究表明,边缘城市已经成长为大都市地区新兴的空间增长单元[2]。与此同时,随着跨区域流动要素的加快,一种具有中国特色的政府主导下跨越行政边界发展的边缘城市[8, 9],正在成为大都市竞争力培育的前哨[10]。

跨界地区的边缘城市作为大都市区要素—空间重构的重要节点,其研究不能局限于对特征的简单总结,而应考虑其生成、演变和重构的过程,以及新形势下中国跨界边缘城市的特殊性。因此,本文以南京毗邻地区为例,探讨在大都市区空间快速扩张和重构的背景下跨界边缘城市的演进历程与机制,以及在此机制下不同类型跨界边缘城市的发展方式。在拓展边缘城市理论的同时,也为大都市区一体化发展协同规划与治理提供启示。

1 边缘城市及其跨界发展边缘城市的相关研究根植于不同的社会语境,这一概念最早起源于北美,其后出现在欧洲及亚洲等国家,逐渐成为全球城市发展的一种新现象。20世纪70年代,北美在经历了居住郊区化与工业郊区化之后,商业、游憩、交通等要素进一步向郊区聚集,许多郊区成为功能混合的新型地域空间,乔尔·加罗(Joel Garreau)称之为“边缘城市”[11]。自1991年加罗提出这一概念,随后得到了一批西方学者的补充与传播[12],应该说,边缘城市的价值不仅在于确立郊区化的新趋势,更重要的是用这一概念揭示与过去郊区化不同的要素变化和发展结果。与传统意义上的“郊区化”不同,边缘城市实质是“郊区城市化”的呈现[1],其以传统的居住和商业中心为基础,借助区位交通优势和良好的自然环境,依托市场机制形成新的就业中心[6]。同时,边缘城市作为大都市多中心演化过程的产物,在空间结构上可视为独立节点,而在产业结构方面更为专业化[13],承担着与中心城市以及与其他边缘城市不同的专业分工,如制造业边缘城市、卫生服务业边缘城市、零售业边缘城市等[14],逐渐成为区域网络的重要组成部分。总的来说,边缘城市理论包含了对郊区空间和功能的重新解读,不同国家的学者在对北美郊区发展总结的基础上,也探索了不同语境下的特征,提出了边缘城市的“西欧模式”[15]、“中东欧版本”[16]以及“澳洲范式”[17]等。

中国城市边缘区的研究在紧跟欧美国家步伐的同时,表现出显著的中国特色。自1997年孙一飞等将边缘城市理论引入国内后[3],其概念已经大量运用到我国广东深圳、江苏昆山、北京亦庄等城市的研究中。从发展动力上来说,北美的边缘城市首先来自私人和市场的力量,是从大都市的房地产市场机制中不断寻求新投资途径的产物[2],中国的边缘城市则更多是地方政府和开发商的土地“融资”所致[18],伴随着早期工业郊区化建设的工业园、开发区,基本上形成了一种以产业集聚为导向,以开发区建设与转型为标志的中国特色“边缘城市”[13]。因此在功能上,中国边缘城市也更多承担了以制造业为主的生产职能,并在郊区化发展新阶段下,作为大城市实现多中心发展的空间选择,呈现出向功能完善的城市地区转型发展态势[16]。

随着全球化的不断推进,跨区域要素流动带来传统行政边界的分割功能加速弱化[19],中心城市经济、政治、文化要素逐渐从城市内部蔓延到相邻行政区[20],加之各种新型区域合作组织提供的区域对话和合作平台[21],推动边缘城市与中心城市建立起更加密切的经济社会互动关系,形成一种“跨界边缘城市”的发展形态——跨越行政边界发展的边缘城市[7, 9]。诚然,位于大都市毗邻地区的边缘城市实际上成为承担跨界发展的重要载体以及区域经济发展的重要节点[22],但目前有关跨界地区边缘城市的研究还较少,对于中国背景下这一特殊空间的形成机制和特征总结有待进一步深入。鉴于此,本文在边缘城市理论的基础上,以跨界发展迅速的南京毗邻地区为例,试图探索我国跨界边缘城市的演进机制及发展类型,探究大都市区一体化背景下中国边缘城市发展的新特征。

2 研究区域概况及研究方法 2.1 研究区域概况南京地处“东部沿海经济带”与“长江经济带”战略交汇的重要区域,是长三角辐射带动中西部地区发展的重要门户节点。在其城镇化快速发展的过程中,经济开发区、高教文化区、大型居住区、新型功能区等在南京毗邻地区纷纷出现,成为城市空间扩展与发展转型的重要节点。与北京、上海、广州等大都市区类似[23, 24],在区域发展新趋势下,南京也面临跨界地区发展与协调的问题。因此,本研究以南京大都市区为研究范围,选取南京大都市区周边的跨界边缘城市作为个案深入剖析,探究跨界边缘城市形成的机制与类型。

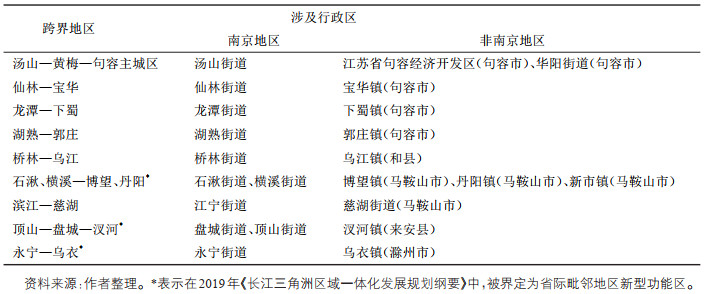

基于《南京都市圈城乡空间协同规划(2014)》中划定的跨界地区[25],本文将规划中确定的“连片发展地区”全部纳入研究范围;对“未连片但联系紧密的地区”,结合南京毗邻地区发展现状,主要选取在建设用地中呈现连片发展态势、具有一定集聚效应的区域①,最终共确定9个跨界边缘地区(图 1),涉及到除南京外3个地级市、共23个乡镇或街道(表 1)。2020年,上述跨界边缘地区总面积2734平方公里,常住人口约161万人。其中,句容、马鞍山、滁州跨界边缘城市人口总量分别占其城市总人口的52%、11% 及2%。在这些跨界边缘地区中,汊河—盘城—顶山、乌衣—永宁和博望丹阳—石湫横溪3个跨界地区发展潜力较大,被2019年《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》列入省际毗邻地区新型功能区。由于缺乏跨界两地的社会经济联系数据,本文将重点关注跨界边缘城市的发展过程及特征,因此主要对表 1中9个非南京地区的跨界边缘城市进行系统的研究。

|

图 1 南京大都市区跨界边缘城市区位分布及涉及镇(街道) Fig.1 Location Distribution and Towns (Streets) Involved of Cross-border Edge Cities in Nanjing Metropolitan Area |

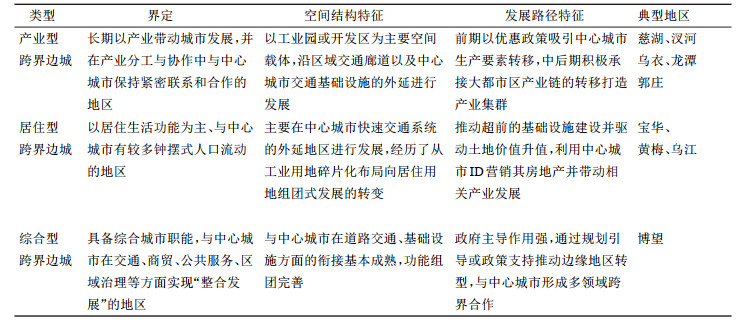

| 表 1 南京大都市区跨界边缘城市概况 Tab.1 Overview of Cross-border Edge Cities in Nanjing Metropolitan Area |

基于对边缘城市理论和跨界发展趋势的认识,本文主要采用遥感影像解译、实地考察和半结构化访谈的研究方法。研究选取2020年Landsat8卫星遥感影像,使用ENVI及Arcgis10.2软件,对南京及周边地区进行用地分类处理,以研究边界地区建设用地分布情况。同时,笔者在2022年7月—9月期间,对南京、句容、马鞍山、滁州进行实地调研,并与相关政府部门、开发区与产业园管理人员、代表性企业负责人、居民等11人进行半结构化访谈②,主要涉及城市发展意图、产业状况、人口流动、居住体验等方面的议题。在此基础上,对南京毗邻地区跨界边缘城市的演进历程和类型进行分析,探寻其中规律。

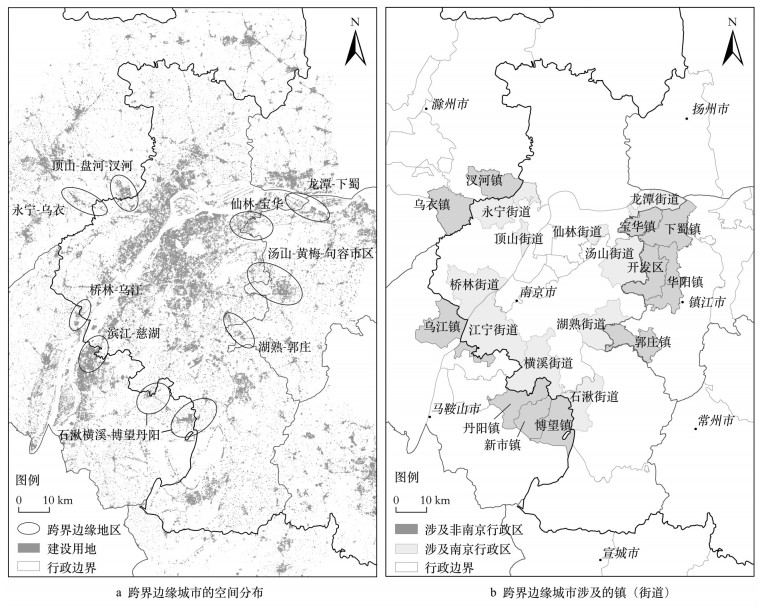

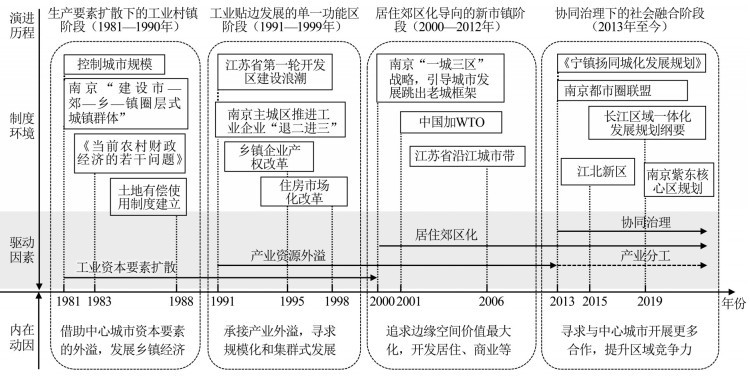

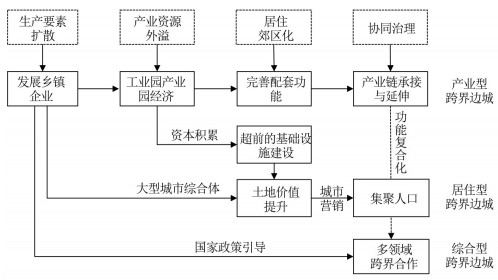

3 南京跨界边缘城市的演进历程与机制与国外城市空间“自发式”蔓延和集聚形成的边缘城市相比[1],中国跨界边缘城市的发展与制度环境密切相关。本文通过对南京大都市区毗邻地区的实证研究,将跨界边缘城市的发展大致划分为工业村镇、单一的工业功能区、多功能新市镇和社会融合四个阶段(图 2)。

|

图 2 南京跨界边缘城市演进历程与机制 Fig.2 The Evolution Process and Mechanism of Cross-border Edge Cities in Nanjing Metropolitan Area |

上世纪80年代开始,在“控制大城市规模”城市发展方针的影响下,各地主动向周边市郊和村镇地区引流,带动了一批大城市毗邻地区工业村镇的出现。1981年《南京城市总体规划(1981—2000年)》提出“有所控制,有所发展”、“建设市—郊—乡—镇圈层式城镇群体”后,南京开始有计划地引导人口和大型国营工业企业向主城外疏散。临域市、县、乡镇充分利用靠近南京的优越区位和交通条件,开始兴办以家庭工厂方式为主的集体和个私企业,推动乡镇工业的快速发展。如毗邻的安徽省博望镇,其借助工业技术的扩散在1980年代培育出一批刀模具企业,并逐渐成为长三角重要的机械刀片和模具生产基地。句容的宝华镇、龙潭镇也在这一时期沿南京—句容之间的交通干道零散地布局工业生产。

总体而言,改革开放初期,我国跨界边缘城市的形态大多由跨界流动的工业资本要素建构。在经济特区、开发区、“新苏南模式”等增长极(growth pole)战略推动全球制造业资本要素流入的同时[26],其也在国内城市间推拉作用力的影响下不断从高梯度地区向低梯度地区流动。这种流动不仅包含城市间“点”到“点”的“蛙跳”过程,更广泛呈现在中心城市向外的工业生产要素辐射中,跨界边缘城市作为在大都市区毗邻地区承接流动要素的窗口,地理景观与经济功能发生了根本性改变。

3.2 工业贴边发展的单一功能区阶段(1991—1999年)1990年以后,土地有偿使用制度的建立使得城区的土地价值得到彰显,在此背景下,政府主导的开发区建设与工业郊区化行为导致城市生产格局的重组,引发边缘城市“工业贴边”的热潮。南京在新一轮城市总体规划(1991年)中确立“城市规划区—都市圈—主城”三个层次,并在主城区推进“退二进三”政策,引导重工业外迁。面对激烈的市场竞争机制与工业企业的高质量生产环境需求,边缘城市依托南京产业资源的外溢以及自身相对宽松的环境政策,纷纷选择在行政界限边缘兴建工业园和开发区。句容从1992年开始在临南京边界地区先后创建了5个经济开发区和7个重点工业园,马鞍山也在毗邻南京的地区建立马鞍山经济开发区(1995)和慈湖工业园(2002)。如句容开发区工作人员B(1)表示:“当时建成之后,因为靠近南京,交通条件比较好,许多南京企业都愿意把开发区当作分厂和加工分销地。而且我们还引进了不少南京的专家和技术人员,他们平时来上班,下班就回南京,非常方便。”

因此,这一阶段,伴随着中国国内制造业规模扩张与水平提高,跨界边缘城市的基本形态由政府有组织地引导生产设施完备化与制造业企业生产规模化的趋势重塑,并呈现出大都市区周边“园区围城”的全新地理形态。然而,受限于薄弱的经济基础和落后的基础设施条件,有限的资金大多集中在与生产有关的厂房、市政等建设,使得边缘城市在很长一段时间内呈现单一的生产属性,居住及商业作为生产的附属功能碎片化布局其中,制约地区的可持续发展。

3.3 居住郊区化导向的新市镇阶段(2000—2012年)随着城市新城综合开发和城镇体系布局的完善,居住功能开始从主城区向大都市区外围扩散,边缘城市成为居住和就业增长的热点地区。2000年,南京提出“一城三区”空间战略,引导城市发展跳出老城框架,以招拍挂方式大量出让郊区商住用地,加快外围江北、仙林和东山地区城镇组团的建设。一方面,借助房地产市场扩散的机遇,边缘城市通过建设新区新城的方式拓展规模,并从工业转向居住、商业等的综合开发,积极吸引中心城市常住人口的转移。据笔者统计,这一阶段南京毗邻地区累积出现6个新城新区,包括宝华新城、郭庄空港新区、滁州工业新区、汊河新区、南谯新区、博望新区等。另一方面,产业园区的“二次创业”、“三次创业”与产城融合理念不断兴起,边缘城市将市级及市级以上工业园区就地扩张,引导工业集中布局和产业集群式转移,同时植入居住和生活配套功能,建设职住融合的城市空间,加速就业人口的跨界流动。

21世纪初中国加入WTO后,我国经济发展的主要动力从单一工业化转向产城融合发展,城市资本要素的活跃促进了中心与边缘城市之间角色与关系的重组。相较于早期边缘城市作为中心城市工业职能的延伸,这一时期我国“中心—边缘”城市之间呈现出显著的“工业—居住”的职能分工特征,并产生大量人口和居住的跨界流通,初步形成了规模化的跨界居住空间与通勤设施,跨界边缘城市向着新市镇方向转变。

3.4 协同治理下的社会融合阶段(2013年至今)伴随南京主城的不断拓展,特别是远郊新城带来的郊区化进程加快,跨界边缘城市与中心城市在公共服务管理、公共交通体系建设、经济发展等方面加速融合。2013年后,“南京都市圈城市发展联盟”的成立和《宁镇扬同城化发展规划》的出台,确定了跨界边缘城市发展的新方向,设施协同、服务一体化供给与社会融合成为此阶段的突出特征。在边缘地区的宝华、南谯、和县等地,出现了大量的“南京社区”,与之同步的是,南京教育及医疗资源也纷纷向跨界边缘地区扩散,在合作办学、绿色医疗转诊和医保联合体建设上不断探索,并在警务、社保、民政等重点领域实现政府服务的跨市、跨省通办,推动大都市区跨行政区社会资源共享。

显然,相较于早期由中心与边缘城市“前厂后居”职能分工与行政管辖区间管制分割所导致的跨界地区基础设施体系与社会管理服务水平的分异,近年来我国跨界边缘城市进入了打通跨界地区协同治理堵点的更高水平的一体化阶段,与中心城市逐渐从单向迎合转变为双向互动,进一步促进了“中心—边缘”之间社会融合发展,成长为区域群落(regional community)中的重要节点。

4 南京跨界边缘城市的发展类型与特征南京毗邻地区跨界边缘城市的演进历程表明,跨界边缘城市是在制度环境和要素扩散影响下、中心城市外生性和边缘城市内生性要素的双重驱动中形成的。由于制度和要素扩散的非均质性,南京大都市毗邻地区的跨界边缘城市在城市功能、空间结构、发展路径与特征上存在差异,形成了产业型、居住型及综合型3种类型(图 3、表 2)。

|

图 3 南京大都市区跨界边缘城市发展路径 Fig.3 The Development Path of Cross-border Edge Cities in Nanjing Metropolitan Area |

| 表 2 南京大都市区跨界边缘城市发展类型 Tab.2 Development Types of Cross-border Edge Cities in Nanjing Metropolitan Area |

产业型跨界边缘城市指的是都市区边缘长期以产业带动城市发展,并在区域产业分工协作中与中心城市保持紧密联系和合作的地区。由于工业郊区化是中国边缘城市发展的主要初始推力,因而产业型跨界边城数量最多,包括慈湖、汊河、乌衣、龙潭、郭庄等地。

这类跨界边城往往依托区域交通廊道以及中心城市交通基础设施的扩散效应,进行早期的工业发展,同时通过良好的营商环境,将工业园或工业区打造成为吸引生产要素的重要空间载体,构建跨界发展的要素流基础。在开发建设上,地方政府不直接介入市场竞争,一方面通过制定土地、税收、环境等优惠政策,塑造“成本洼地”与“政策高地”,引导工业资本的跨界流动;另一方面通过控股的城投公司间接参与城镇开发,保障项目投融资和基础设施建设。

随着市场化与全球化等制度安排,边缘区土地市场的进一步活化,边缘城市中分散并独立生产的工业企业开始向政府组织的开发区集中,并以功能模块承接、下游产业链延伸、价值链再发掘等方式,形成地方性产业集群并融入到大都市区的产业网络和分工中。汊河地区的兴起就是典型的例子,在2006年南京推动江北地区(江北新区)发展的战略下,汊河新区立足“产业配角”的定位,以汽配工业园承接南京汽车产业的转移,并积极建设产业配套基地,2006年总签约投资企业从往年的的10家左右激增至47家,至2010年园内122家企业中有96家来自南京,占比接近八成[27]。如汊河轨道交通汽配产业园工作人员B(2)所说:“汊河轨道交通装备产业园是2010年的时候,汊河新区与中车南京浦镇车辆有限公司合作建设的,当时利用安徽省轨道检测中心、轨道研究院等平台,承接了南京公司的一些中下游产业,壮大了公司轨道交通的规模。”总体而言,在发展后期,大都市区内产业链的转移成为产业型跨界边城发展的重要推力,通过对跨界资源的重新整合,产业型跨界边城极大地提升了产业链接和资源整合的能力,产业网络打破了行政边界的制约。

4.2 居住型跨界边城居住型跨界边缘城市主要指以居住生活功能为主、与中心城市有较多钟摆式人口流动的地区。与国外边缘城市类似,居住型跨界边城主要是在地方政府与市场资本联盟下投资开发建设的居住新城[28]。这一类型的跨界边城主要有宝华、黄梅、乌江等。

在居住型跨界边城的发展历程中,工业郊区化依然是其积累原始资本的重要手段,但面对工业资本的快速扩张和持续的空间诉求,边缘区能够投入基础设施建设的资金与协助工业资本发展的方式相对有限。依托中心城市快速交通系统的外延及地租差的存在,地方政府开始通过居住用地的土地出让获得大规模预算外收入,掀起开发商的“圈地运动”。如句容宝华镇,虽然其在发展之初表现出“工业贴边”的特征,但随着2000年南京仙林大学城建设和地铁东延,宝华转变城镇发展思路,开始在临近大学城的地区筹建居住新城。此后,宝华新城范围内涌现出大量规模社区,碧桂园、江苏荣泰、江苏宝地等大型开发商先后入驻。据官方媒体报道,2003年宝华与南京交界地区南京土地每公顷3000多万元,宝华仅225万元左右,2007年位于宝华的两块居住用地已达到每公顷3705万元的竞拍价,与南京城区地价相差无几③。此外,居住型跨界边城往往利用中心城市ID营销其房地产,例如宝华先后提出“金陵后花园”、“就业紫东,安家宝华”等挂靠南京的房地产营销策略,同时面向南京科教和商务人员打造高品质住宅,至2022年底,新城范围内共有46个规模住区,居住用地占总用地的70% 以上,吸引了大量跨界流通人口。如宝华镇居民D(3)表示:“主要是离南京仙林工作的地方很近,而且这边的房价比南京地区低了不少,小区品质也不错,通勤不管是骑电动车还是坐地铁都很方便,现在各种商业和公服也都跟上了,性价比是不错的。”

整体来看,市场资本的参与使得边缘区空间形态发生显著变化,集居住、商业、公服于一体的“城市综合体”的出现,进一步助推了边缘区居住空间的集聚,居住组团成为边缘区的主要发展单元。需要指出的是,此类跨界边缘城市已经在我国不少特大城市周边出现,例如上海—昆山花桥、北京—廊坊燕郊等,值得进一步研究关注。

4.3 综合型跨界边城综合型跨界边缘城市是指具备城市综合职能,与中心城市在城市交通、商业商贸、公共服务、区域治理等方面实现“整合发展”的地区,其往往是产业型、居住型跨界边城发展的成熟阶段。不管是工业还是居住功能的“过热”,虽然都带来边缘区经济的迅速提升,但也加剧了空间结构与产业结构的失衡。事实上,随着城市规模逐渐变大,一些地区在继续增加空间供给的同时已经开始调整自身产业结构,呈现出从单一生产或居住属性向复合化属性转变的趋势,如句容宝华镇、滁州乌衣镇、来安县汊河镇等。此外,部分跨界边缘城市如句容郭庄镇,以大型连锁商业奥特莱斯的形式吸引中心城市购买力的外移,带来商业和房地产繁荣,也一定程度上出现向综合型跨界边城的转变。

与此同时,在政府的引导下,出现了另一种全新的、跨越式发展的综合型跨界边城。这类边缘城市尚未经历大规模的工业郊区化或居住郊区化,政府一方面以行政区划调整的方式,强化其对资本、土地、劳动力、信息等生产要素的整合能力,推动边缘地区空间拓展;另一方面通过战略规划和区域政策投放直接引导其资源配置,向城市结构清晰,发展轴线鲜明、功能组团完善的综合新城方向发展。此种类型的边城以博望为例,博望镇虽然以刃模具生产和机床制造闻名,但一直处于乡镇工业化和乡村城镇化的瓶颈期[29]。2010年,其通过区划调整设立新的博望区,与南京形成多领域跨界合作,目前已经成为长三角重要的跨界一体化示范区。总之,在这一类型的综合型跨界边城发展中,政府主导作用强,政策支持和资源引入使其跳过大规模的工业郊区化和居住郊区化进程,直接向综合型城市职能地区转变,成长为具有中国式“后郊区”特征的区域发展增长点,类似的还有处于江、浙、沪边界的长三角绿色一体化发展示范区。

5 结论与讨论本研究以南京大都市区跨界边缘城市为例,在梳理其演进历程的基础上提出跨界边缘城市的产生和演变机制,并尝试分析其类型和特征。研究通过对跨界边缘城市的系统剖析,进一步探索中国郊区化机制,丰富大都市区边缘城市发展的理论。

首先,与城市蔓延下的欧美边缘城市相比,中国跨界边缘城市由跨界流动的资本要素建构,形成了一种以工业资本承接为先导,市场资本参与为支撑,社会资本融合为保障的独特发展路径。作为承接中心城市流动要素的窗口,跨界边缘城市在很长一段时间里成为大都市区工业化发展的重要区域,不管是分散且独立的“工业村镇”模式,还是集群式发展的“开发区”模式,都呈现较为单一的生产属性。随着市场资本对区域居住需求与供给的整合,大型城市居住综合体作为一种新的景观要素开始在边缘地区涌现,边缘地区的复合性功能在这一时期得到明显加强,新城属性开始显现。在区域社会服务的协同配置下,商业、公服、休闲功能得到发展,跨界边缘城市在经历了“园区围城”、“前厂后居”等职能分工后,转向与中心城市更为协同的互补关系,融入到区域网络协同框架中。

其次,西方的边缘城市是在传统郊区基础上,出于经济活动的需要对郊区空间的重塑,而中国的跨界边缘城市则是在边缘区城镇化建设过程中逐步演化的,并且由于主导产业的不同,形成产业型、居住型、综合型三种发展类型。工业化作为中国城镇化建设的基础,推动工业卫星镇建设、开发区开发与转型的同时,塑造了一批产业型跨界边城。在此过程中,部分地区受制于投资压力与周边地区的资源竞争,转向居住用地的开发,发展成为大都市区重要的居住边城。此外,在大都市协同治理的背景下,出现了一种全新的、跨越式发展的综合型跨界边缘城市,与中心城市在多领域间形成跨界合作,展现出中国特色的边缘城市与中心城市的新互动关系,以及融入区域的独特路径。

最后,需要指出的是,跨界边缘城市作为大都市区发展中的一种特殊城市形态,在经济结构、成长机制、发展特征等方面具有其独特性,其不仅展示了大都市区多中心网络化发展的趋势,还揭蕴含着中国背景下多元主体权力关系协调的产物,在治理模式上具有多元性与复杂性。因此,未来还需加强对于跨界边缘城市治理方式与逻辑的探讨,以优化大都市空间结构与治理水平,应对国内发展新形势下城市的高质量发展。此外,应当指出,本文提出的三种分类方式仅是针对南京大都市区的理想分类,现实中由于边缘城市发展演进,可能存在其他类型。且根据中心城市行政等级的不同,跨界边缘城市的发展也存在差异,如北京、上海、广州等城市周边还存在着生态型、商业型、科教型等边缘城市,未来需要进行更广泛和更深入的实证研究。

注释:

①《南京都市圈城乡空间协同规划》中确定南京周边连片发展的跨界地区包括龙潭—下蜀滨江新城、仙林—宝华科学城、湖熟—郭庄新城、明觉—博望新市镇、丹阳新市镇、滨江—慈湖新城、乌江新市镇等7片;未连片但联系紧密的跨界地区包括汤山—句容地区、浦口—乌衣—汊河地区、金牛湖—天长地区、龙袍—仪征地区、六合—来安地区、高淳—宣城地区等6片。

② 按照相关政府部门、开发区与产业园工作人员、代表性企业和居民代表,对访谈人进行分类编号。其中,下文提到的B(1),访谈对象为句容开发区管委会工作人员,访谈时间2022年9月;B(2),汊河轨道交通汽配产业园工作人员,访谈时间2022年9月;D(3),句容宝华镇居民,访谈时间2022年7月。

③ 新华日报2010年2月17日第A01版《句容:在与宁共舞中跨越赶超》:“2003年,某开发公司在一块农田中间拿了400亩地,其中属南京的地每亩200多万元,属宝华的只有15万元左右”、“与仙林大道对接的仙林东路开通第二年,宝华的土地拍出了一亩247万元”。

| [1] |

刘玉亭, 程慧. 国内外边缘城市研究进展与述评[J]. 国际城市规划, 2013, 28(3): 52-58, 77. [Liu Yuting, Cheng Hui. The research progress on edge city in China and foreign countries[J]. Urban Planning International, 2013, 28(3): 52-58, 77.] |

| [2] |

钟睿, 国子健. 边缘城市: 城市空间不连续拓展的经济学释义及延伸思考[J]. 规划师, 2019, 35(13): 76-81. [Zhong Rui, Guo Zijian. Edge city: An economic explanation of discontinuous urban space expansion[J]. Planners, 2019, 35(13): 76-81.] |

| [3] |

孙一飞, 马润潮. 边缘城市: 美国城市发展的新趋势[J]. 国外城市规划, 1997(4): 28-35. [Sun Yifei, Ma Runchao. Edge city: A new trend in U.S. cities[J]. Urban Planning International, 1997(4): 28-35.] |

| [4] |

程慧, 刘玉亭. 从开发区建设到中国特色"边缘城市"发展——南沙的实证研究[J]. 国际城市规划, 2014, 29(4): 39-45. [Cheng Hui, Liu Yuting. Turning development zones into Chinese-style edge cities: A case study of Nansha[J]. Urban Planning International, 2014, 29(4): 39-45.] |

| [5] |

邓悦, 王铮, 吴永兴. 上海的边缘城市[J]. 人文地理, 2001, 16(5): 34-39. [Deng Yue, Wang Zheng, Wu Yongxing. Edge cities in Shanghai[J]. Human Geography, 2001, 16(5): 34-39. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2001.05.008] |

| [6] |

郑国, 孟婧. 边缘城市的北京案例研究[J]. 城市规划, 2012, 36(4): 32-36. [Zheng Guo, Meng Jing. Research of edge city based on case study of Beijing[J]. City Planning Review, 2012, 36(4): 32-36.] |

| [7] |

李祎, 吴缚龙, 费尔普斯 N. 中国特色的"边缘城市"发展: 解析上海与北京城市区域向多中心结构的转型[J]. 国际城市规划, 2008, 23(4): 2-6. [Li Yi, Wu Fulong, Phelps N. Study on China's edge city[J]. Urban Planning International, 2008, 23(4): 2-6.] |

| [8] |

邹晖, 左为. 北京边缘城市燕郊的跨界一体化现状研究[C] //中国城市规划学会. 持续发展, 理性规划——2017中国城市规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017: 411-420. [Zou Hui, Zuo Wei. A Study on the cross border integration in Yanjiao, a marginal city of Beijing[C]//Urban Planning Society of China. Rational Planning for Sustainable Development: Proceedings of the 2017 China Urban Planning Annual Conference. Beijing: China Architecture and Building Press, 2017: 411-420.]

|

| [9] |

唐蜜, 罗小龙. 跨界边缘城市发展及治理研究: 以临沪地区为例[J]. 城市发展研究, 2021, 28(6): 119-125. [Tang Mi, Luo Xiaolong. A study on the characteristics and governance of cross-boundary edge cities: Evidence from Shanghai metropolitan regions[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(6): 119-125.] |

| [10] |

唐蜜, 罗小龙, 王绍博. 大都市区跨界地区空间演化及动力机制研究[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 103-111. [Tang Mi, Luo Xiaolong, Wang Shaobo. Study on the evolution and dynamic mechanism of cross-boundary regions' development in metropolitan regions[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 103-111. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.02.013] |

| [11] |

Garreau J. Edge City: Life on the New Frontier[M]. New York: Doubleday, 1991: 1-10.

|

| [12] |

Lucy W H, Phillips D L. The post-suburban era comes to Richmond: city decline, suburban transition, and exurban growth[J]. Landscape and Urban Planning, 1997, 36(4): 259-275. |

| [13] |

程慧, 刘玉亭. 从边缘城市到湾区中心: 粤港澳大湾区建设背景下的南沙定位[J]. 城市观察, 2018, 55(3): 26-35. [Cheng Hui, Liu Yuting. Turning development zones into Chinses-style edge cities: A case study of Nansha[J]. Urban Insight, 2018, 55(3): 26-35.] |

| [14] |

Bingham R D, Kimble D. The industrial composition of edge cities and downtowns: The new urban reality[J]. Economic Development Quarterly, 1995, 9(3): 259-272. |

| [15] |

Bontje M, Burdack J. Edge cities, European-style: Examples from Paris and the Randstad[J]. Cities, 2005, 22(4): 317-330. |

| [16] |

Argenbright R, Bityukova V R, Kirillov P L, et al. Directed suburbanization in a changing context: "New Moscow" today[J]. Eurasian Geography and Economics, 2020, 61(3): 211-239. |

| [17] |

Freestone R. New suburban centers: An Australian perspective[J]. Landscape and Urban Planning, 1997, 36(4): 247-257. |

| [18] |

章征涛, 刘勇, 王一波, 等. 资本积累视角下城市郊区化机制及效应探析[J]. 城市发展研究, 2016, 23(6): 59-65. [Zhang Zhengtao, Liu Yong, Wang Yibo, et al. Dynamics and influences of suburbanization from the perspective of capital accumulation[J]. Urban Development Studies, 2016, 23(6): 59-65.] |

| [19] |

王盈, 罗小龙, 许骁, 等. 双子城跨界融合研究——杭州临平与嘉兴海宁跨界发展的实证研究[J]. 经济地理, 2015, 35(8): 89-97. [Wang Ying, Luo Xiaolong, Xu Xiao, et al. Cross-boundary integration of a twin city: A case study of Linping and Haining[J]. Economic Geography, 2015, 35(8): 89-97.] |

| [20] |

陈小卉, 钟睿. 跨界协调规划: 区域治理的新探索——基于江苏的实证[J]. 城市规划, 2017, 41(9): 24-29, 57. [Chen Xiaohui, Zhong Rui. Cross-boundary coordination plan, a new exploration on regional governance: A case study of Jiangsu province[J]. City Planning Review, 2017, 41(9): 24-29, 57.] |

| [21] |

陈雯, 杨柳青, 张鹏, 等. 长三角区域合作类型、障碍和治理路径[J]. 城市规划, 2021, 45(3): 15-20. [Chen Wen, Yang Liuqing, Zhang Peng, et al. Types, obstacles, and governance paths of regional cooperation in the Yangtze River Delta[J]. City Planning Review, 2021, 45(3): 15-20.] |

| [22] |

单卓然, 张衔春, 黄亚平. 1990年后发达国家都市区空间发展趋势、对策及启示[J]. 国际城市规划, 2015, 30(4): 59-66. [Shan Zhuoran, Zhang Xianchun, Huang Yaping. A research on spatial developmenttrends, countermeasures and enlightenment of metropolitans in developed countries since 1990[J]. Urban Planning International, 2015, 30(4): 59-66.] |

| [23] |

梁邦兴, 陈浩然, 朱竑. 区域协同发展背景下边缘城市的空间治理与融入策略——以广东省中山市为例[J]. 地理科学, 2022, 42(3): 381-389. [Liang Bangxing, Chen Haoran, Zhu Hong. Spatial governance and integration strategies of periphery cities under the regional collaborative development: A case study of Zhongshan in Guangdong province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(3): 381-389.] |

| [24] |

郭磊贤, 吴唯佳. 基于空间治理过程的特大城市外围跨界地区空间规划机制研究[J]. 城市规划学刊, 2019(6): 8-14. [Guo Leixian, Wu Weijia. A study on spatial planning mechanism in the peripheral cross-border areas of megacities from the perspective of spatial governance[J]. Urban Planning Forum, 2019(6): 8-14.] |

| [25] |

官卫华, 叶斌, 周一鸣, 等. 国家战略实施背景下跨界都市圈空间协同规划创新——以南京都市圈城乡规划协同工作为例[J]. 城市规划学刊, 2015(5): 57-67. [Guan Weihua, Ye Bin, Zhou Yiming, et al. Innovation on spatial coordinating plan of metropolitan circle in the implement of national strategies: Taking urban and rural planning-coordination of Nanjing metropolitan circle as an example[J]. Urban Planning Forum, 2015(5): 57-67.] |

| [26] |

杨凌凡, 罗小龙, 唐蜜, 等. 城际合作园区转型的制度空间重构机制——以锡沂高新区为例[J]. 地理科学, 2022, 42(7): 1196-1206. [Yang Lingfan, Luo Xiaolong, Tang Mi, et al. Changing mechanisms of institutional space for restructuring inter-city cooperative zones: A case of the Wuxi-Xinyi(Xiyi) high tech zone[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(7): 1196-1206.] |

| [27] |

潘立新, 吴必虎. 基于南京都市圈视角的滁州市承接产业转移研究[J]. 经济问题探索, 2013(10): 58-63. [Pan Lixin, Wu Bihu. Research on Chuzhou's undertaking of industrial transfer from the perspective of Nanjing metropolitan circle[J]. Inquiry into Economic Issues, 2013(10): 58-63.] |

| [28] |

Zhang T. Land market forces and government's role in sprawl[J]. Cities, 2020, 17(2): 123-135. |

| [29] |

孙洁, 朱喜钢, 郭紫雨. 由镇升区的就地城镇化效应思辨——以马鞍山市博望镇为例[J]. 现代城市研究, 2018(6): 106-112. [Sun Jie, Zhu Xigang, Guo Ziyu. Thoughts on the effects of insitu urbanization promoted by upgrading town to city district: A study based on the case of Bowang town, Ma'anshan[J]. Modern Urban Research, 2018(6): 106-112.] |