2. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

城市文化景观不仅仅是一种视觉享受,还反映了城市的文化与历史传承,更是居民情感的重要载体。在城市中生活的人们会因与文化景观的反复互动,对景观背后所蕴含的文化与价值的深入了解而加深自身的身份认同,进而激发居民对地方的功能与情感依附,形成居民对城市的地方依恋。但是在城市化的浪潮中,城市文化景观逐渐呈现出程序化、结构化的趋势,这不仅在一定程度上破坏和冲击了城市的地方特色,导致千城一面,而且在无形中影响了人们的地方依恋感。二十大指出,当前我国正处于一次城市化向二次城市化迈进的关键阶段[1],这一阶段强调以人为本。因此,探究城市文化景观对居民地方依恋的塑造效应,对于更好的了解居民需求、保护景观特色、加强居民认同感、构建地方场所精神具有重要意义。

民族地区城市中,多民族人们共同生活在一起。一方面城市具有文化多元性,蕴含着多种文化、宗教、语言等,导致生活在同一城市内的不同民族群体保留着各自的传统与价值观;另一方面城市具有风俗习惯的融合性,不同民族的居民在饮食习惯、服饰风格、节庆活动、家庭习俗等方面存在差异,且这些差异性元素在城市中不断的碰撞与交织。因此,地方依恋在民族地区起着至关重要的作用,这种情感联系不仅是居民对城市、家乡的依恋,更体现着他们对于民族文化、地方特色的认同,有助于加强民族间凝聚力与共识,促进文化传承与社会稳定。

因此本研究采用问卷调查和结构方程模型等方法,以呼和浩特大召寺为研究对象,解析城市民族文化景观属性与景观认同,基于此探明城市民族文化景观对居民地方依恋的影响,为优化城市景观,提升居民认同感与地方依恋提供理论支持。

2 文献回顾及研究假设 2.1 国内外研究现状现代化进程的加速使人们与周围环境的关系发生了深刻变化,各地方都积极寻找自身发展、文化保护与社会凝聚力的促进方向,这也引发学者们更加关注环境与人们情感之间的联系。景观感知和地方依恋作为两个重要概念,深刻地影响着个体对环境的理解与情感体验。因此,众多学者纷纷投身于探究景观感知与地方依恋的研究当中,从而揭示人类与环境之间微妙而丰富的情感关系,也为促进地方发展与社会凝聚力提供了有益的指导。

景观感知最初是环境心理学的研究范畴,随着景观研究对主体的广泛关注,景观感知逐渐成为一个核心命题,研究也逐步强调解读景观背后的社会文化影响。Zube等将景观感知定义为人与景观交互的产物[2]。它既涵盖了个体从景观中获取的视觉、听觉、嗅觉等感官信息,也涉及到个体受历史文化、情感记忆等因素影响对景观形成的主观评价。因此景观感知实际上是主观性、动态性的过程,它将个体的情感、记忆与景观及其背后所蕴含的文化价值融合在一起。景观属性与景观认同伴随于个体与景观的持续交互过程中,与景观感知密不可分,其中,人们对景观属性的识别往往与景观感知同时发生,是指景观中对人与景观的相互作用产生影响的元素或关系,这些属性可能是有形的也可能是无形的。而景观认同是对景观感知的情感升华,是主体所察觉到的一个地方的独特性[3],通过人与景观在感知领域的互动形成。

地方依恋是指个体对特定地点或环境的情感纽带,也常被概念化为地方感或地方认同。Willams提出将地方依恋划分为地方依赖与地方认同两大维度[4],地方依赖强调对地方的功能性依恋,反映了地点能否具备满足个体生活需求和活动条件的能力;而地方认同强调对地方的情感性依恋,反映了个体对地点的态度、思想、信仰、意义等[5],是人地关系的重要体现。

近年来,地方依恋已被广泛应用到景观研究领域,国外对于景观感知与地方依恋的研究发展较早,成果丰硕。研究内容包括景观感知与地方依恋的关系分析[6]、地方依恋与景观保护研究[7]以及地方依恋对个体行为的影响研究[8]等方面。研究对象早期主要以自然景观为主[9],后来来不断向城市景观[10]、乡村景观[11]、文化景观[12]等多方面拓展。研究方法上除了传统的问卷调查与访谈法之外,国外学者创新性的采用可视化的方法,运用照片、绘图等工具作为主要的研究手段,如Liu等通过照片问卷访谈探索了当地景观特征、地点依恋和感知恢复性之间的关系,研究发现独特的地方景观特征增强了当地居民对地方的依恋,并导致恢复性感知的增加[13]。Peroff运用混合照片征集法分析土著农民对危地马拉农村特有景观的地方依恋[14]。国内对于景观感知与地方依恋的研究主要是遵循“认知→态度→行为”的逻辑展开,研究内容上大体可以分为两部分,一是景观感知对地方依恋的影响效应;二是探究景观感知、地方依恋对与个体行为的影响作用,涉及到景观感知影响地方依恋并驱动游客的旅游支持行为[15]、环境责任行为[16]、重游行为[17]等。景观感知的主体上,研究多从游客视角剖析地方依恋的影响因素与形成路径,如蒋长春研究发现书法景观在游客对景区地方感的形成中发挥着积极作用[18]、徐虹等跳出视觉景观研究,分析乡村气味景观感知对于游客地方依恋的影响作用[19]以及张卉等研究音乐景观对游客地方依恋的作用肌理[20];也有部分学者从居民视角探究景观感知在地方依恋建构中发挥的作用,但感知的景观多集中在传统村落[21]、少数民族特色村镇[22]等,城市景观方面尹铎等以城市雕塑景观为研究对象,探究这类符号性景观的象征意义对于居民地方依恋的构建效应[23]、王爱平等探究不同因素对居民景观认同感的影响程度[24]。

综上所述,以往有关景观感知与地方依恋的研究内容不断丰富,但主要集中于旅游区、古村落等,并且对旅游者的地方依恋关注较多,而对居民的城市空间依恋研究薄弱,尤其是对民族地区城市文化景观在塑造居民地方依恋中的作用关注不足,缺乏从本地居民视角出发展开的研究,有关城市民族文化景观对居民地方依恋的影响路径尚不清晰,且影响居民对民族文化景观感知认同的因素也有待挖掘。因此,本研究以城市民族文化景观为研究对象,以呼和浩特大召寺为案例地,探究城市民族文化景观对居民地方依恋的影响过程,丰富景观感知与地方依恋方面的研究成果,对促进城市民族景观建设优化、强化居民地方依恋具有重要的理论价值与现实意义。

2.2 研究假设景观感知影响居民的地方依恋并对其具有一定的塑造作用,在景观感知过程中,景观属性与景观认同密切联系。20世纪80年代R.Kaplan从心理层面出发对景观进行深入分析,并提出了景观感知偏好模型[25],Singh等在此模型的基础上进行了深化研究,提出“认知—情感”模型,综合考虑景观感知中认知、动机、情感、评价和行为倾向之间的相互关系,认为景观认知直接影响个体的情感和态度[26],这一模型得到了普遍的认同与应用。景观属性作为个体认知的重要元素,对个体的情感与态度产生了重要影响[27],有助于居民形成对景观的感知价值,进而形成景观认同。因此,景观属性在景观认同的形成中起重要的作用。基于此,本研究提出假设:

H1:城市民族文化景观属性对于居民的景观认同具有显著的正向影响。

文化景观拥有多种维度的属性特征,学界对于文化景观属性的划分也有多种角度,其中刘沛林等将传统聚落文化景观分为心理要素、生态要素、美学要素、环境要素、文化要素、时序要素六大要素[28];肖竞等将历史文化景观的属性构成分为物质与文化价值两大系统[29]。本研究基于科学性、动态性和切实性等原则,整合学者们的研究成果及大召寺的实际情况,将城市民族文化景观属性分为文化氛围、区位环境和商业属性三个维度。第一,城市民族文化景观往往承载了本地的历史文化,见证了多民族文化的发展,必然呈现出浓厚的文化氛围,居民通过日常生活和文化活动得以深刻感知[30]。景观所蕴含的文化会使个体对景观的感知与体验随时间而升华,全方位调动人们的感官、情感、精神等多方面[31],从而强化居民对景观的积极认同。第二,相比于游客等群体,居民对于景观的区位环境感知更为敏感,这极大地影响着居民来景观的频率以及对景观的认同度[25],一个提供良好环境设施的景观,个体会因其功能性质赋予景观更多的意义与认同[32]。第三,城市民族文化景观是城市旅游和娱乐产业的核心要素,在长期发展过程中往往形成了较为成熟的商业属性,使得居民在休闲活动中得以感知,同时景观也为许多居民提供了就业机会,他们依托景观在旅游经营中谋生或获利[33],所以居民对其商业属性感知强烈。由于商品化的目的,过度的景观商业化会造成个体认同感的弱化[34]。因此,三个维度的景观属性对居民的景观认同产生影响:文化氛围、区位环境以及商业属性。以上假设可以展开为:

H1a:文化氛围对于居民的景观认同具有显著的正向影响;

H1b:区位环境对于居民的景观认同具有显著的正向影响;

H1c:商业属性对于居民的景观认同具有显著的负向影响。

景观在塑造地方依恋方面发挥着重要的作用,特别是产生强烈认同感的景观,因为居民往往将这类景观视为地方的象征与身份的标识,有助于加强个体与地方之间的联系[35]。万蕙等在乡村民居景观研究中发现具有认同感的景观可以唤起了居民恋地情结,是居民表达和强化地方感的重要符号[36]。陈幺等研究表明居民对景观的价值感知与态度影响居民地方感的形成[33],景观认同作为一种积极的景观感知态度,影响居民对地方产生积极的情感[34],加深居民的地方依恋,故提出假设:

H2:景观认同对于居民地方依恋具有显著的正向影响。

具体展开为:

H2a:景观认同对于居民地方依赖具有显著的正向影响;

H2b:景观认同对于居民地方认同具有显著的正向影响。

此外,地方依赖是地方认同的基础,地方依赖对地方认同具有显著的正向影响。Moore发现个体由于地方依赖重复到达某空间可能产生对该空间的地方认同[37]。余意峰等有关民族旅游地的研究[38]、范钧等有关旅游度假区的研究[39]、徐虹等有关气味景观的研究[19]中均证实了地方依赖对地方认同的显著影响,基于上述,本研究提出假设:

H3:居民地方依赖对居民地方认同具有显著的正向影响。

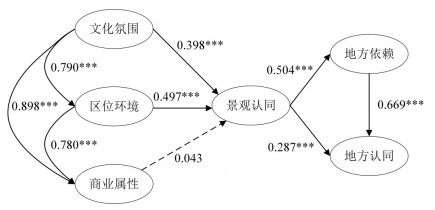

综合上述分析和研究假设,构建了本研究的理论假设,如图 1所示。

|

图 1 假设模型图 Fig.1 Hypothesis Model |

呼和浩特是内蒙古自治区的首府,已有2400多年的建城史,是华夏文明的发祥地之一,拥有悠久的历史和光辉灿烂的文化。作为中华人民共和国第一个建立的民族区域自治政府的首府,呼和浩特是多元文明之历史交汇地,具有独特的民族文化特色,汉族、蒙古族、回、满、达斡尔、鄂温克等多民族文化在此共生交融,是铸牢中华民族共同体意识下民族团结、文化交融的典型案例地。

呼和浩特大召寺始建于明万历六年(公元1578年),自建寺已有400余年,历经明朝、清朝、民国三个朝代,一直到新中国建立,是呼和浩特历史文化的发祥地。现如今也是呼和浩特的城市名片,这一区域内拥有丰富的民族文化景观,在塑造人们情感记忆,加强城市旅游发展,促进社会进步,弘扬和传承传统文化发挥着重要作用,具有较强的代表性。本研究以呼和浩特大召寺为例,探索城市民族文化景观对居民地方依恋的塑造作用,对民族文化景观保护和优化,促进文化认同、强化地方特色、传承城市记忆具有重要意义。

3.2 问卷设计与研究方法本研究调查问卷的设计上在充分借鉴有关景观感知、地方依恋等研究成果的基础上,设计四部分内容:人口统计量表、景观属性量表、景观认同量表、居民地方依恋量表。其中景观属性量表是在参考吴登涛等[15]、孔艺丹等[40]在景观感知研究中的测量题项及提问技巧的基础上,结合大召寺的景观特征,最终确定为9个变量;景观认同量表主要参考李伯华等[41]有关景观价值及韩秋晨等[42]有关文化景观认同的研究成果并结合案例地的实际情况做出调整,使测量题项更具在地性与目的性,共包括5个变量;居民地方依恋量表延用了Williams和Vaske等学者[4]的研究,共有8个变量。测量量表均采用Likert 5分量表,“1”代表非常不同意,“2”代表不同意,“3”代表一般,“4”代表同意,“5”代表非常同意。

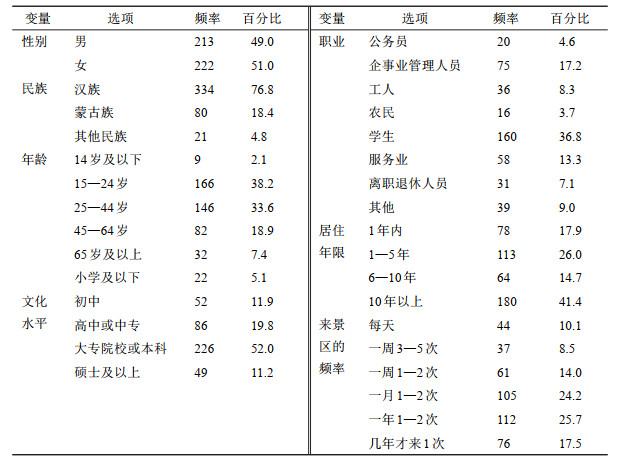

问卷于2023年5月21日—6月4日在大召寺及周边地区进行实地发放问卷。本次调查共回收问卷460份,回收有效问卷435份,有效回收率94.6%。其中呼和浩特市作为多民族聚居的城市,民族文化高度融合。根据第七次全国人口普查数据可知呼和浩特市常住人口中汉族占85.42%、蒙古族占11.57%、其他少数民族占3.01%。本研究调研样本的民族比例与呼和浩特市总体民族比例相近,表明本研究调研比例科学合理。其次,样本中的学生群体包括大学生这一“暂住群体”,一方面“暂住居民”对民族文化景观的认同也需要被重视;另一方面“暂住居民”占总样本的比例低于36.8%,而居住年限六年以上的居民占总样本的比例为56.1%,表明在合理的区间内。总体来说,本研究的样本数据具有较高的代表性和覆盖性(表 1)。

| 表 1 调查问卷基本信息统计 Tab.1 The Basic Information of the Questionnaires |

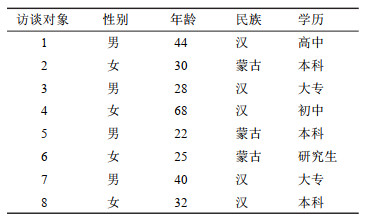

本研究采用结构方程模型(SEM)作为主要定量分析方法,结构方程模型是一种检验性多元统计分析技术,整合了因子分析、路径分析等统计方法[43]。它适用于分析多个变量之间复杂的关系,通过构建测量模型来反映无法直接测量的潜在变量,如景观认同、地方依恋等,借助路径分析帮助理解各个变量之间的相互作用,因此引用结构方程模型作为本研究的主要方法。本研究基于SPSS 25.0对量表进行信度和效度检验以及验证性因子分析;通过AMOS 26.0进行结构方程模型分析以及对H1a、H1b、H1c、H2a、H2b、H3进行路径分析,解析城市民族文化景观与居民地方依恋的结构关系。本研究同时采用半结构式访谈、深入访谈的定性研究方法,随机选取8名受访者(表 2)进行线下深入访谈,并进行编号。访谈内容主要是结合实证检验结果,涵盖受访者对景观属性的感知情况、景观认同与地方依恋程度等。

| 表 2 访谈对象基本情况 Tab.2 Basic Information of Interviewees |

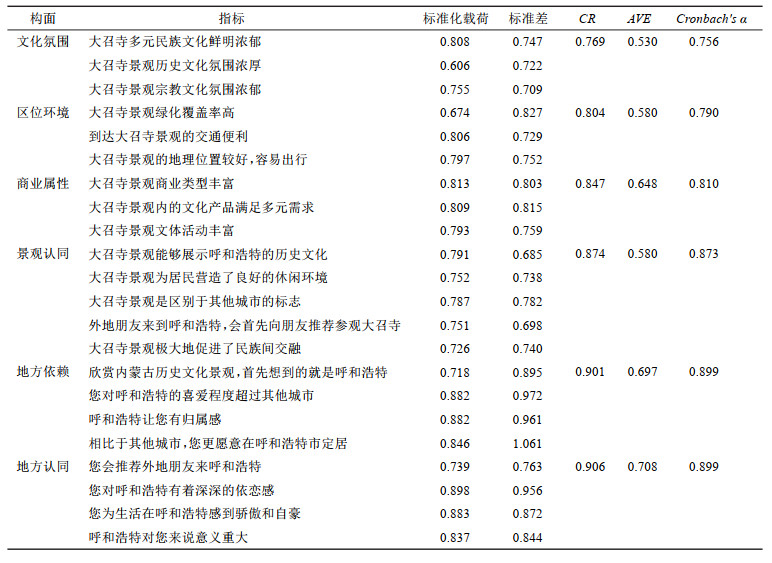

运用SPSS 25.0统计分析软件分别检验景观属性量表、景观认同量表、居民地方依恋量表的信度与效度,结果显示表现良好,克朗巴哈系数在0.873—0.899之间,均大于0.7。KMO指数最小值为0.874,Bartlett球形检验均显著,表明数据适合做因子分析且量表均具有良好的信度与效度。

进一步对9个景观属性量表进行探索性因子分析(EFA),采用主成分法提取因子,利用最大正交旋转法,提取大召寺景观属性的主要维度。结果显示,前三个因子的特征根大于1,累计方差贡献率为73.284%,因子载荷在0.662—0.813之间,均大于0.5,最终确定为三个主因子。根据因子载荷的大小将三个主因子分别命名为文化氛围、区位环境与商业属性(表 3)。文化氛围是指景观的建筑、艺术、历史、传统和社会习俗等因素共同营造出的文化特色和习俗,反映该场所的文化性和独特性;区位环境是指景观的地理位置、交通条件与周围的环境状况;商业属性是指景观在商业方面是否满足居民需求,对居民具有吸引力。

| 表 3 城市文化景观属性识别探索性因子分析 Tab.3 Exploratory Factor Analysis of the Identification of Urban Landscape Attributes |

本研究进一步检验量表各个维度的组合信度(CR)和收敛效度(AVE),若CR值达到0.7,AVE值达到0.5,能够说明各维度的内部一致性程度较高,聚敛效度较好。根据 表 4的结果可知,各维度的标准化因子载荷为0.606—0.898之间,均大于0.6。景观属性三个维度的组合信度值在0.769—0.847之间,平均方差抽取量在0.530—0.648之间;景观认同的组合信度值为0.874,平均方差抽取量为0.580;地方依恋两个维度的组合信度值分别为0.901、0.906之间,平均方差抽取量分别为0.697、0.708。表示模型的各个维度均具有良好的组合信度和收敛效度且测量指标能有效反映潜变量的潜在特质。

| 表 4 信度和收敛效度 Tab.4 Reliability and Validity |

本研究运用AMOS 24.0软件对结构方程模型进行拟合度检验,数据与模型的拟合指标如下:绝对拟合指数中卡方与自由度之比χ2/df=2.080在1—3的范围里,渐进残差均方和平方根RMSEA=0.050在<0.08的范围内,其他各主要拟合指标NFI=0.936,CFI=0.965,IFI=0.966,RFI=0.926,TLI =0.960,GFI=0.920均大于0.9,拟合指标均达到良好水平,说明模型整体拟合程度良好。

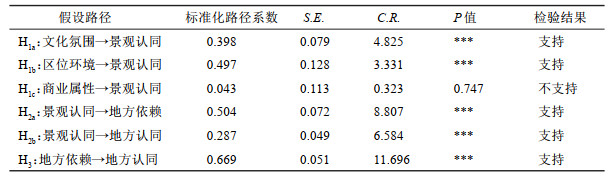

4.3 结构模型检验通过极大似然估计法对模型路径系数进行估计,模型路径如图 2所示。模型验证结果(表 5)表明:

|

图 2 结构方程模型路径标准化解 Fig.2 The Test Result of SEM (Modified) 注:***为0.001水平上显著。 |

| 表 5 模拟的路径分析与假设检验结果 Tab.5 Path Analysis and Hypothesis Test Results of the Model |

(1)假设H1a、H1b成立,假设H1c不成立。作为大召寺景观属性三个维度中,文化氛围与区位环境对于居民的景观认同有显著的正向影响,标准化路径系数分别为0.398和0.497,p<0.001;商业属性对于居民的景观认同影响作用并不显著(p>0.05)。首先,城市民族文化景观的文化氛围展示并反映了城市的历史记忆、多元文化融合以及宗教习俗,使居民感受到与景观更深层次的情感联系。1号受访者(男,44,汉族)描述道:“大召寺历史悠久,是呼和浩特的代表性景观,作为土生土长的呼市人对它都有很深的情感”。6号受访者(女,25岁,蒙古族)认为:“大召寺厚重的历史文化使它更具价值和意义,也因此成为呼和浩特的地标建筑”。可见,景观的文化属性为景观赋予了独特的内涵与意义,共同的文化价值观可将居民与景观联系起来,从而影响居民对景观的态度与认同感。

其次,区位环境是对居民景观认同影响最大的因素,一方面,相比于文化价值等因素,区位环境这类物质因素在居民与景观的长期互动中更直接影响居民的感官体验[44]。在调研中大多数受访居民表示大召寺是他们节假日的主要休闲娱乐地之一,特别是65岁以上的退休居民将其视为日常的休闲锻炼场所。3号受访者(男,28岁,汉族)表示“大召寺地理位置优越,来往都很方便,周边环境资源也很丰富,周末经常会考虑来这边放松”。4号受访者(女,68岁,汉族)描述到:“我家离大召寺很近,这环境好,活动多,平时经常来这散步、扭秧歌、下象棋”。因此,良好的区位条件、便利的交通以及舒适的环境可有效增加居民与景观的互动,从而加深他们的认同感;另一方面,良好的区位环境有助于提升景观的整体形象与品质,也是景观成为地标或象征的重要条件,影响居民对其的自豪感与认同感。

最后,景观的商业属性并未对居民的景观认同产生显著影响。2号受访者(女,30岁,蒙古族)描述道;“近年来随着大召寺的发展带动周边经济也越来越好,商业更加多样化”。5号受访者(男,22岁,汉族)表示;“大召寺的小吃街、古玩街非常热闹,商品种类也十分丰富,闲暇时间会来这逛一逛”。8号受访者则表示;“大召寺的商业氛围越来越浓厚,周边的商品多面向游客,本地人一般不会买”。基于调研数据及访谈结果发现居民对于景观的商业属性产生了不同的感知结果,其中部分居民认为随着大召寺的商业发展更加成熟,商品类型更加丰富,促使大召寺更具有活力。而另一部分居民则表示大召寺的商业化缺乏特色,且商业定位逐渐以游客为导向,无法很好地满足本地居民的需求,也由此会导致部分居民对景观产生认同感的缺失。因此,今后为了避免商业化弱化居民对景观的认同感,需要保证景观商业业态的合理性,在商业活动中更多地考虑本地居民的需求与文化特色,促进景观与居民间多层次的交融与联系。

(2)假设H2a、H2b、H3成立,景观认同对于居民的地方依赖与地方认同均具有显著的正向影响作用,且对居民地方依赖的影响大于地方认同,标准化路径系数分别为0.504和0.287,p<0.001。一方面,景观认同有助于塑造居民个体的身份认同,促使居民将自身与地方联系起来;另一方面,民族文化景观往往是地方文化与价值观的表征,居民对景观产生认同感,有助于形成更加积极的地方依恋感。此外,居民的地方依恋更多是源于居民的地方依赖,这是由于城市空间功能更能被居民所直接感知,并且在城市的快速发展的背景下,景观的基础设施与功能建设快速更新与优化,居民也更加关注基础设施与资源状况,而居民对地方的情感性依赖需要长时间形成[23]。因此,居民在与景观长时间互动与感知的过程中,通过识别景观属性特征形成对景观的认同感,而后有助于增强对地方依恋的塑造作用。与此同时,地方依赖对于地方认同有显著的正向影响,其标准化路径系数为0.669,p<0.001,这也进一步佐证了前人的结论并丰富了实证案例。

(3)景观属性的三个维度文化氛围、区位环境、商业属性两两之间存在着较强的相关关系,标准化路径系数分别为0.790、0.780和0.898,p<0.001。这说明了景观属性之间相互促进、彼此影响,形成一个有机的循环关系,一方面,民族文化景观所处的区位往往在历史时期确立,与地区的历史和传统关系密切,并在长期发展中与周围环境融合发展形成自身特色,如大召寺是由土默特蒙古部首领阿拉坦仓于明隆庆年间主持创建,与周围的小召、席力图召等形成了独特的“召庙文化”,也因此具备了浓厚的文化氛围,同时景观的文化氛围也使得它的区位环境更加凸显;另一方面,景观浓厚的文化氛围与良好的区位条件吸引人们经常前往,带动了景观的商业发展,与此同时,商人们也会根据景观的文化氛围与区位环境调整商品与服务的属性,如出售与大召寺相关的工艺品等,这使得景观的文化氛围与区位环境特色更加鲜明。

5 结论与讨论 5.1 结论城市民族文化景观作为地域特色与文化认同的重要体现,在居民与地方之间起着至关重要的作用。探索城市民族文化景观对居民地方依恋的作用机理,可以深入了解促使各民族居民产生功能性与情感性依赖的景观属性,这不仅有利于民族地区人民提高认同感和归属感,也为当地景观优化与城市规划发展提供科学的指导。本研究以呼和浩特大召寺为例,从实证角度探讨了居民感知的景观属性、景观认同与地方依恋之间的影响关系,主要结论如下。

(1)居民的景观属性感知主要取决于三个维度:文化氛围、区位环境和商业属性。其中文化氛围与区位环境对居民景观认同具有显著的正向影响,而景观的商业属性并未对居民的景观认同产生显著影响。这表明景观认同不仅基于文化价值等非物质因素,还受到物质因素的客观影响[45],本研究也为周玮[31]等、Ziyaee[32]关于景观的文化氛围与区位环境对景观认同具有影响作用的观点提供了案例佐证。

(2)居民的景观认同对于地方依恋(地方依赖和地方认同)有显著的正向影响。环境心理学认为“地方”是一个被社会和个人赋予了意义和价值的空间[46],而景观是意义和象征的中心,能够加深人们与所在地的联系,创造出归属感和认同感[47],这正是景观认同能够在地方依恋中发挥正向作用的原因。本研究还表明居民对地方的功能性依恋大于情感性依恋,这与尹铎等对鄂尔多斯城市新区居民的地方依恋研究发现一致。

(3)景观属性的三个维度文化氛围、区位环境、商业属性两两之间存在着较强的相互关系。它们不仅彼此之间相互影响,而且对居民的景观感知产生综合作用[48]。因此在景观的优化发展中应从整体视角出发,综合考虑景观属性间的关系,强调景观多维度、多层次间的和谐交融与共同发展,以提升居民对景观的多重感官体验与认同感。

5.2 讨论关于景观感知与地方依恋,既有研究从自然景观、城市景观、乡村聚落景观等多方面展开分析了不同主体的景观感知对地方依恋影响路径,但关于居民城市民族文化景观感知的研究相对薄弱。因此本研究在以下几个方面有所贡献。

首先,本研究解析了城市民族文化景观感知与地方依恋的关系,弥补了居民对城市民族文化景观感知方面研究的些许空白,丰富了城市景观感知方面的涉猎丰度;其次,本研究进一步归纳了居民识别城市民族文化景观属性的三大维度并探明了景观属性、景观认同与地方依恋的关系,是对“认知—情感”理论的验证与拓展,具有一定的创新意义与理论价值;最后,本研究明晰了城市民族文化景观对居民地方依恋的塑造效应,可为城市,尤其是民族地区城市景观建设提供决策参考,对城市民族文化景观可持续发展及强化人们认同感与归属感具有重要的现实意义。城市可通过增强居民对民族文化景观的感官体验与认同感来构建地区场所精神、加强地方依恋。

本研究存在以下方面亟待深化:一,本研究仅以呼和浩特大召寺这一典型景观作为研究对象,未来研究中可扩大样本地域范围和类型,拓展到不同文化与民族的城市;二,研究未考虑居民群体内部对于景观感知和地方依恋的差异性,未来研究会展开分类研究,深入探究居民个体属性在城市民族文化景观对地方依恋构建中的作用。三,未来研究会对各类人群进行跟踪观测研究,分析景观认同对居民地方依恋影响的变化过程和时空差异。

| [1] |

关成华. 中国城市化进程新特征[J]. 人民论坛, 2023(2): 62-65. [Guan Chenghua. New features of China's urbanization process[J]. People's Tribune, 2023(2): 62-65. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2023.02.015] |

| [2] |

Zube E H, Sell J L, Taylor J G. Landscape perception: Research, application and theory[J]. Landscape Planning, 1982, 9(1): 1-33. DOI:10.1016/0304-3924(82)90009-0 |

| [3] |

Stobbelaar D J, Pedroli B. Perspectives on landscape identity: A conceptual challenge[J]. Landscape Research, 2011, 36(3): 321-339. DOI:10.1080/01426397.2011.564860 |

| [4] |

Williams D R, Vaske J J. The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach[J]. Forest Science, 2003, 49(6): 830-840. DOI:10.1093/forestscience/49.6.830 |

| [5] |

Lewicka M. Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past[J]. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(3): 209-231. DOI:10.1016/j.jenvp.2008.02.001 |

| [6] |

Kaltenborn B P, Bjerke T. Associations between landscape preferences and place attachment: A study in Røros, Southern Norway[J]. Landscape Research, 2002, 27(4): 381-396. DOI:10.1080/0142639022000023943 |

| [7] |

Walker A J, Ryan R L. Place attachment and landscape preservation in rural New England: A Maine case study[J]. Landscape and Urban Planning, 2008, 86(2): 141-152. DOI:10.1016/j.landurbplan.2008.02.001 |

| [8] |

Halpenny E A. Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(4): 409-421. DOI:10.1016/j.jenvp.2010.04.006 |

| [9] |

Verbrugge L, V D B R. The role of place attachment in public perceptions of a re-landscaping intervention in the river Waal (the Netherlands)[J]. Landscape and Urban Planning, 2018, 177: 241-250. DOI:10.1016/j.landurbplan.2018.05.011 |

| [10] |

Von Wirth T, Grêt-Regamey A, Moser C, et al. Exploring the influence of perceived urban change on residents' place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2016, 46: 67-82. DOI:10.1016/j.jenvp.2016.03.001 |

| [11] |

Lokocz E, Ryan R L, Sadler A J. Motivations for land protection and stewardship: Exploring place attachment and rural landscape character in Massachusetts[J]. Landscape and Urban Planning, 2011, 99(2): 65-76. DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.08.015 |

| [12] |

Tieskens K F, Van Zanten B T, Schulp C J E, et al. Aesthetic appreciation of the cultural landscape through social media: An analysis of revealed preference in the Dutch river landscape[J]. Landscape and Urban Planning, 2018, 177: 128-137. DOI:10.1016/j.landurbplan.2018.05.002 |

| [13] |

Liu Q, Wu Y, Xiao Y, et al. More meaningful, more restorative? Linking local landscape characteristics and place attachment to restorative perceptions of urban park visitors[J/OL]. Landscape and Urban Planning, 2020, 197: 103763. http://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103763.

|

| [14] |

Peroff D M, Morais D B, Seekamp E, et al. Assessing residents' place attachment to the Guatemalan Maya landscape through mixed methods photo elicitation[J]. Journal of Mixed Methods Research, 2020, 14(3): 379-402. DOI:10.1177/1558689819845800 |

| [15] |

吴登涛, 殷红梅, 李瑞, 等. 旅游者原真性感知对旅游支持行为意向的影响研究——地方依恋的中介效应[J]. 资源开发与市场, 2021, 37(10): 1231-1238. [Wu Dengtao, Yin Hongmei, Li Rui, et al. Study on the impact of tourists' authentic perception on their tourism support behavior intentions: The mediating effect of local attachment[J]. Resource Development & Market, 2021, 37(10): 1231-1238.] |

| [16] |

张婷, 刘晶岚, 丛丽, 等. 感知价值、地方依恋对游客环境责任行为的影响——以北京奥林匹克森林公园为例[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(6): 202-208. [Zhang Ting, Liu Jinglan, Cong Li, et al. Influence of perception value and place attachment on visitors' environmental responsibility behavior: A case of Beijing olympic forest park[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2020, 34(6): 202-208.] |

| [17] |

张良泉, 唐文跃, 李燕琴. 地方依恋对红色旅游地游客重游行为的影响机制研究——以韶山风景区为例[J]. 旅游论坛, 2021, 14(6): 134-144. [Zhang Liangquan, Tang Wenyue, Li Yanqin. The influencing mechanism of place attachment on tourists' revisit behavior in red tourism destination: A case study of Shaoshan[J]. Tourism Forum, 2021, 14(6): 134-144.] |

| [18] |

蒋长春, 张捷, 万基财. 名山风景区书法景观在游客地方感中的作用——以武夷山风景区为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(4): 73-83. [Jiang Changchun, Zhang Jie, Wan Jicai. The role of calligraphic landscapes on tourists' sense of place in famous mountain scenic spots: A Wuyi mountain case study[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 73-83. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.04.007] |

| [19] |

徐虹, 周泽鲲. 气味景观感知对乡村地方依恋的影响机制研究——兼论怀旧的中介作用[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 48-55. [Xu Hong, Zhou Zekun. The research on the influence mechanism of smellscape perception on rural place attachment: An analysis of the mediating role of nostalgia[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 48-55. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.04.007] |

| [20] |

张卉, 张捷, 仇梦嫄, 等. 音乐景观意象对游客地方依恋的影响研究——以厦门鼓浪屿为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 58-64. [Zhang Hui, Zhang Jie, Qiu Mengyuan, et al. The impact of musicscape images on tourists' place attachment in tourism destination: The case study of Kulangsu, Xiamen[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 58-64. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.007] |

| [21] |

杨立国, 刘沛林, 林琳. 传统村落景观基因在地方认同建构中的作用效应——以侗族村寨为例[J]. 地理科学, 2015, 35(5): 593-598. [Yang Liguo, Liu Peilin, Lin lin. The effect of traditional village landscape genes in construction place identity: Taking the Dong minority village as an example[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(5): 593-598.] |

| [22] |

王兆峰, 向秋霜. 景观感知和地方依恋对居民文化补偿认知的影响与分异[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 220-229. [Wang Zhaofeng, Xiang Qiushuang. The effect and differentiation of landscape perception and place attachment on the residents' cognition towards cultural compensation[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 220-229.] |

| [23] |

尹铎, 乌铁红, 唐文跃, 等. 城市雕塑景观象征意义对城市新区居民地方依恋的影响——以鄂尔多斯康巴什为例[J]. 人文地理, 2015, 30(4): 32-38. [Yin Duo, Wu Tiehong, Tang Wenyue, et al. Effect of the symbolic meaning of urban sculpture landscape on residents' place attachment to new urban district: A case study of Ordos Kangbashi district[J]. Human Geography, 2015, 30(4): 32-38. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.04.006] |

| [24] |

王爱平, 周尚意, 张姝玥, 等. 关于社区地标景观感知和认同的研究[J]. 人文地理, 2006, 21(6): 124-128. [Wang Aiping, Zhou Shangyi, Zhang Shuyue, et al. Study on landscape perception and cognition of community landmark[J]. Human Geography, 2006, 21(6): 124-128. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.06.026] |

| [25] |

Kaplan S, Kaplan R. Creating a larger role for environmental psychology: The reasonable person model as an integrative framework[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(3): 329-339. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2006.06.026 |

| [26] |

Singh S N, Donavan D T, Mishra S, et al. The latent structure of landscape perception: A mean and covariance structure modeling approach[J]. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(4): 339-352. DOI:10.1016/j.jenvp.2008.03.004 |

| [27] |

仇梦嫄, 王芳, 沙润, 等. 游客对旅游景区声景观属性的感知和满意度研究——以南京夫子庙—秦淮风光带为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(1): 54-61. [Qiu Mengyuan, Wang Fang, Sha Run, et al. Tourists' perception of and satisfaction with soundscape properties in tourist areas: A case study of Nanjing Confucius temple: Qinhuai scenic area[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(1): 54-61.] |

| [28] |

刘沛林, 刘春腊, 邓运员, 等. 中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究[J]. 地理学报, 2010, 65(12): 1496-1506. [Liu Peilin, Liu Chunla, Deng Yunyuan, et al. Landscape division of traditional settlement and effect elements of landscape gene in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(12): 1496-1506. DOI:10.11821/xb201012006] |

| [29] |

肖竞, 李和平, 曹珂. 历史城镇"景观—文化"构成关系与作用机制研究[J]. 城市规划, 2016, 40(12): 81-90. [Xiao Jing, Li Heping, Cao Ke, et al. Study on the constitution relationship and interaction mechanisms between landscape media and cultural connotations in China's historic towns[J]. City Planning Review, 2016, 40(12): 81-90.] |

| [30] |

路幸福, 陆林. 基于旅游者凝视的后发型旅游地文化认同与文化再现[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 117-124. [Lu Xingfu, Lu Lin. Cultural identity and representation of late development tourism destination based on the perspective of tourist gaze[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 117-124.] |

| [31] |

周玮, 黄震方, 郭文, 等. 南京夫子庙历史文化街区景观偏好的游后感知实证研究[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 117-123. [Zhou Wei, Huang Zhenfang, Guo Wen, et al. Empirical research on the tourists' perception after the trip of landscape preference of the historical culture block: A case study of Confucius temple in Nanjing[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 117-123. DOI:10.13969/j.issn.1003-2398.2012.06.019] |

| [32] |

Ziyaee M. Assessment of urban identity through a matrix of cultural landscapes[J]. Cities, 2018, 74: 21-31. |

| [33] |

陈幺, 赵振斌, 张铖, 等. 遗址保护区乡村居民景观价值感知与态度评价——以汉长安城遗址保护区为例[J]. 地理研究, 2015, 34(10): 1971-1980. [Chen Yao, Zhao Zhenbin, Zhang Cheng, et al. Landscape value perception and attitude evaluation of community residents on historical protection area: A case study of Han Chang'an city historical site[J]. Geographical Research, 2015, 34(10): 1971-1980.] |

| [34] |

Ujang N. Place attachment and continuity of urban place identity[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 49: 156-167. |

| [35] |

杨立国, 林琳, 刘沛林, 等. 少数民族传统聚落景观基因的居民感知与认同特征——以通道芋头侗寨为例[J]. 人文地理, 2014, 29(6): 60-66. [Yang Liguo, Lin lin, Liu Peilin, et al. On perception and identification of traditional settlements' landscape genes in Chinese minority areas: A case study in Taro Dong minority village of TongDao[J]. Human Geography, 2014, 29(6): 60-66.] |

| [36] |

万蕙, 唐雪琼. 中越边境乡村民居景观的符号象征与认同建构——广西龙州县边境乡村案例[J]. 地理科学, 2017, 37(4): 595-602. [Wan Hui, Tang Xueqiong. The symbolism and the identity construction of french-decorated folk houses landscape on the Sino-Vietnamese borderland in Longzhou, Guangxi province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(4): 595-602.] |

| [37] |

Moore R L, Graefe A R. Attachments to recreation settings: The case of rail-trail users[J]. Leisure Sciences, 1994, 16(1): 17-31. |

| [38] |

余意峰, 张春燕, 曾菊新, 等. 民族旅游地旅游者原真性感知、地方依恋与忠诚度研究——以湖北恩施州为例[J]. 人文地理, 2017, 32(2): 145-151. [Yu Yifeng, Zhang Chunyan, Zeng Juxin, et al. Examining the structural relationships of authenticity perception, place attachment and destination loyalty: An empirical study of Enshi prefecture in Hubei[J]. Human Geography, 2017, 32(2): 145-151. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.02.021] |

| [39] |

范钧, 邱宏亮, 吴雪飞. 旅游地意象、地方依恋与旅游者环境责任行为——以浙江省旅游度假区为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(1): 55-66. [Fan Jun, Qiu Hongliang, Wu Xuefei. Tourist destination image, place attachment and tourists' environmentally responsible behavior: A case of Zhejiang tourist resorts[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(1): 55-66.] |

| [40] |

孔艺丹, 黄子璇, 陶卓民, 等. 基于乡村性感知的游客环境责任行为影响机制研究——以南京市江宁区为例[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2019, 42(1): 124-131. [Kong Yidan, Huang Zixuan, Tao Zhuomin, et al. Study on the influence mechanism of tourists' environmentally responsible behavior based on perception of rurality: A case study of Jiangning district of Nanjing city[J]. Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition), 2019, 42(1): 124-131.] |

| [41] |

李伯华, 杨家蕊, 刘沛林, 等. 传统村落景观价值居民感知与评价研究——以张谷英村为例[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2018, 52(2): 248-255. [Li Bohua, Yang Jiarui, Liu Peilin, et al. Landscape value perception and evaluation of residents on traditional villages: A case study of Zhangguying village[J]. Geographical Research, 2018, 52(2): 248-255.] |

| [42] |

韩秋晨, 乌铁红, 王珏, 等. 民族地区历史文化街区多元文化景观感知与景观认同研究——以呼和浩特市大召历史文化街区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(3): 195-201. [Han Qiuchen, Wu Tiehong, Wang Jue, et al. Multicultural landscape perception and landscape identity in historical and cultural block in ethnic areas[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022, 36(3): 195-201.] |

| [43] |

吴明隆. 结构方程模型: AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009: 263-305. [Wu Minglong. Structural Equation Modeling: Operation and Application of AMOS[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2009: 263-305.]

|

| [44] |

Degen M M, Rose G. The sensory experiencing of urban design: The role of walking and perceptual memory[J]. Urban studies, 2012, 49(15): 3271-3287. |

| [45] |

Stobbelaar D J, Pedroli B. Perspectives on landscape identity: A conceptual challenge[J]. Landscape Research, 2011, 36(3): 321-339. |

| [46] |

Halpenny E A. Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010, 30(4): 409-421. |

| [47] |

Nogué J, Vicente J. Landscape and national identity in Catalonia[J]. Political Geography, 2004, 23(2): 113-132. |

| [48] |

Fagerholm N, Martín ‐ López B, Torralba M, et al. Perceived contributions of multifunctional landscapes to human well-being: Evidence from 13 European sites[J]. People and Nature, 2020, 2(1): 217-234. |