2. 南昌大学 旅游学院, 南昌 330031

2. School of Tourism, Nanchang University, Nanchang 330031, China

党的二十大报告提出,坚持人民城市人民建、人民城市为人民,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市[1]。随着高质量发展理念的深入,我国城市建设已进入存量提质、有机更新的新阶段[2]。菜市场是一个典型的居民日常消费空间,它不仅是销售和购买农副产品的重要场所,同时也是城市居民的社交场所和公共空间,承载着传统的市井文化与鲜活的市民生活[3]。作为最基本的民生场所和城市活力的源泉,菜市场在城市更新中的重要性不言而喻,但也是城市发展的痛点,面临着如设计不合理、卫生条件差、秩序混乱等问题,甚至有消失的风险[4]。为了保障改善民生,提高民众的幸福感和获得感,许多城市都在探索菜市场改造升级的经验模式。

当前,旅游业迎来了一个主客共享美好生活的发展时代。作为最具目的地特色的场所之一,菜市场满足了游客深度探索目的地历史文化与生活场景的需求,旅游化改造为菜市场发展带来了新的机遇,也响应了文旅深度融合发展的新趋势。不同于传统的二元互动模式,游客及其他利益主体的加入,使得菜市场的空间被赋予更多元化的价值和意义[3]。居民和菜场经营户的日常互动成为游客消费的对象,游客的主动参与、体验分享与意见反馈不仅满足了自身的价值需求,还成为了菜市场服务系统的创新动力,从而不断激发更多的价值共创可能性,提升空间活力与品质,增强多主体的共建共享共治精神,最终实现文化传承与城市复兴[5]。

菜市场旅游目前还未得到学界的充分关注,菜市场的旅游化改造也多停留在实践层面,改造过程中多主体的互动协商机制与行为结果尚存在理论黑箱。已有研究提出重塑人地关系、构建“居游共融”的特色公共空间[6],但仍缺乏对相关行为主体的分析。菜市场的旅游化改造涉及政府、社区居民、运营管理企业、设计团队、经营户、游客、媒体和诸多社会力量的介入,是一个多主体发挥作用的复杂过程,与价值共创理论中强调共同生产、服务交换与资源整合的系统转向视角[7]不谋而合。鉴于此,本研究以苏州市双塔市集为例,基于价值共创理论,探讨多主体参与菜市场旅游化改造的价值共创机制,尝试厘清各主体参与价值共创的行为逻辑、角色功能与共创结果,以期深化对菜市场旅游化改造的理论解读,丰富旅游价值共创的研究情境,并为其它菜市场的改造与城市更新提供有益启示。

2 文献回顾 2.1 菜市场改造与城市更新菜市场又称“农贸市场”、“菜市”、“菜场”。商务部颁布的《标准化菜市场设置与管理规范》中对“菜市场”的定义是由市场举办者提供固定商位(包括摊位、店铺等)、相应设施和物业服务,实施经营管理,由多个经营者进场独立从事各类农副产品经营的场所。

对菜市场改造的相关研究多集中于空间设计的视角,探索其规划布局、建筑设计、环卫装修等物质层面的改造[8-10]。随着城市更新人文主义的复兴,菜市场与人的关系受到更多关注。如何重塑人地关系、人与人的关系成为菜市场改造的重要考量[11]。研究指出菜市场的改造要关心居民的日常需求,如空间规划要达成同传统、人性的和解[12],丰富市场附近设施网点以便利老年人的购买活动[13]等。

近年来,菜市场改造运动成为城市更新的催化器,在引导推动城市建设高质量发展中发挥着重要作用[14]。城市更新不仅要关注物质空间环境的优化,更需要激活社会文化空间的活力场域[15]。保护市井烟火传统、提高人民生活质量、重塑公共活力、传承历史文化[10, 11]是改造更新的共同目标。政府在菜市场改造中起到关键作用,通过政策颁布、监管维护、公共服务保障等措施塑造着菜市场的转型[4],同时需要兼顾城市片区历时性空间要素的整体保护和居民日常生活环境的协调融合[16]。已有成果从空间、文化等视角探讨了菜市场改造与城市更新的关系,但尚未有研究对参与到菜市场改造中的多方利益主体及其作用关系进行系统的探究。

2.2 旅游价值共创价值共创理论在营销管理和服务创新等领域应用广泛,主要有顾客体验和服务主导逻辑两个分支。随着对更多社会经济参与者的关注,服务主导逻辑不断拓展出服务科学及服务生态系统等发展性的视角[17]。其中系统转向强调多主体通过资源整合、服务交换和共享制度为自己或其他主体共同创造价值的多层次互动过程[18]。旅游业的体验经济属性被认为是价值共创的理想环境[19]。价值共创的理论范式延伸到旅游领域,研究内容涉及旅游价值共创的内涵界定与测量、影响因素的识别、共创过程的分析与作用结果的探讨等方面[7]。在进行旅游价值共创的概念界定方面也有两个分支。其中行为论认为以主体需求为中心的互动过程是价值共创的核心,更重视游客投入对整体体验价值的影响[20]。心理论则更关注主体积极参与时的心理感受而不仅是行为本身,认为价值只是共创体验的附属结果[21]。随着多元利益主体的介入和服务生态系统视角的演进,旅游价值共创被界定为“旅游场域中各行为主体利用各自特长和优势,在参与互动中实现与其他主体的服务交换与资源整合,并通过对合作意义和自身贡献的评判,最终创造多重价值、实现多方共赢的过程”[7]。

影响旅游价值共创的因素主要有游客、目的地和人际方面。其中游客不再是产品和服务的被动接受者,而是将自身的操作性资源融入到目的地环境的生产消费环节,在参与互动中实现和其他主体的资源整合,其态度、性格、参与度以及对目的地的感知等都会影响价值共创的效果[22-24]。目的地是价值共创的体验情境,包含了地方的环境氛围构成的服务场景以及与居民和企业工作人员互动过程中的服务接触[25, 26]等。人际因素则涉及主客互动、游客间的互动、游客与企业、服务商等方面的互动[27, 28]。旅游价值共创的作用结果包括了为个体创造的主体价值和为其他参与者创造的公共价值,如游客获得满意的旅游体验、增加旅游幸福感、地方依恋和品牌忠诚、产生重游意愿等[29, 30],企业获得绩效增长及品牌价值增值[31],共同塑造了目的地的形象[32]等。但目前对多主体参与价值共创的行为逻辑与角色关系尚处于初步探索阶段,尤其对各主体如何共同生产价值以提升服务生态系统的整体绩效并输出公共价值等方面还有待深入探讨。

2.3 菜市场改造与旅游价值共创菜市场是承载地方风土民情和历史记忆的集散地,是游客体验本地文化最直观的样本。近年来,菜市场旅游悄然兴起。在倡导文旅融合的时代背景下,旅游化改造成为菜市场转型升级的发展模式之一。在一些城市,艺术家、建筑师等设计团队通过挖掘在地文化,强调独特生活肌理,营造出装修风格别致的高颜值网红菜市场,购物环境的优化不仅满足了当地居民对美好生活的需求,还吸引着许多外地游客前来打卡[33]。传统菜市场转化为生活美学与历史文化的传播者,助推着城市文化复兴与旅游业高质量发展。但也不乏一些失败的改造案例,如脱离生活实际、市井人情味流失、同质化严重等问题[14],究其原因在于改造中没有处理好各方参与者的利益诉求,因此须重视价值共创视角的引入。

在菜市场旅游化改造的情境中,多方利益主体都在利用自身的知识、技能、经验等操作性资源,通过与其他主体的互动协商,共同塑造着菜市场的发展样貌,并激发一系列的价值共创行为。由于各行为主体的利益诉求不同,关系强度各有差异,权力博弈关系也更复杂[34]。政府一般是价值主张的提供者或引领者,经营户、运营管理企业直接参与服务供给,为居民和游客提供价值,居民与经营户的日常互动构成菜场烟火气的来源,也是游客消费的文化空间,游客的体验反馈也不断融入共创过程。旅游化改造拓展了菜市场的消费体验场景,带来多业态的融合发展。直接参与者和其他利益相关者在改造的复杂网络中完成生产和消费过程,共同创造价值和意义[35]。

综上,菜市场的旅游化改造可视为一个多主体发挥作用的服务生态系统,对这一复杂互动过程尚缺乏理论解释。菜市场旅游化改造中,不同利益主体扮演着何种角色,发挥了怎样的作用,其行为逻辑和作用结果如何,服务系统演化的特点与关键驱动因素有哪些,本研究尝试以苏州双塔市集为例回答上述问题。

3 案例与研究方法 3.1 案例地简介双塔市集位于江苏省苏州市姑苏区双塔街道定慧寺巷与石匠弄交汇处,毗邻平江历史文化街区、干将路和凤凰街,建筑面积2310.5 m2。该区域地处苏州古城区中心地带,文化底蕴深厚,旅游资源丰富,交通便利。同时也面临着老城区普遍存在的房屋破旧、老龄化严重等问题。

双塔市集原名双塔菜场,始建于1997年,产权归属双塔街道,2013年由国资建设集团下属苏州名城汇邻广场商业管理有限公司(以下简称汇邻公司)对双塔市场进行标准化改造,并负责日常运营管理至今。本次改造于2019年下半年开始,由姑苏区政府主导,汇邻公司自筹经费,《梦想改造家》节目全程拍摄记录,改造后更名至今。改造前的双塔市集外观老旧、功能单一、配套不足、卫生条件较差,加上动线设计不畅,商铺空置率、客户流失率较高。改造项目以“助力城市创新治理,推动古城有机更新”为宗旨,按照“综合整治、功能完善、文化传承、环境整治”等具体策略实施城市更新[11],探索将老菜场改造成新市集的模式,目的是在保留菜市场原有的功能外,注入更多时尚、年轻的元素,把传统文化与现代生活相结合,将一个传统的农贸市场打造成兼具多种社区生活服务与生活美学的多功能复合空间[36]

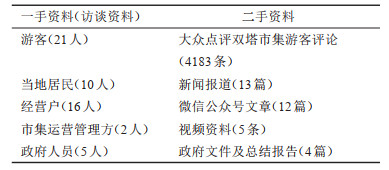

改造后的双塔市集分为生鲜区、小吃区和便民服务区(图 1),内部新增了咖啡店、酒肆、茶馆及15个苏式特色小吃为主的美食档口和一个小型的共享表演舞台,集市logo以南宋时期的商业数字苏州花码作为灵感来源,设计细节处处展现文化传承。户外市集区引进了姑苏区首家24小时无人社区书店。各种跨界活动打破了菜场的传统形态,营造出“邻里中心”的氛围感,满足了人们不断进阶的消费需求,成为激发古城活力的“发生器”。自2019年12月17日对外开业以来,双塔市集每天平均客流量为1.2万人次(高峰期1.8万人次/天),成为国内知名的“网红打卡地”,荣获中国优秀创新商业品牌。作为苏州城市更新工作的成功范例,入选住建部《实施城市更新行动可复制经验做法清单(第一批)》。综上,双塔市集是一个兼具典型性和代表性的菜市场旅游化改造个案。因此,本研究选取双塔市集作为案例地讨论菜市场旅游化改造过程中的价值共创机制。

|

图 1 改造后的双塔市集内部布局示意图(笔者自绘) Fig.1 The Interior Layout of the Renovated Shuangta Market |

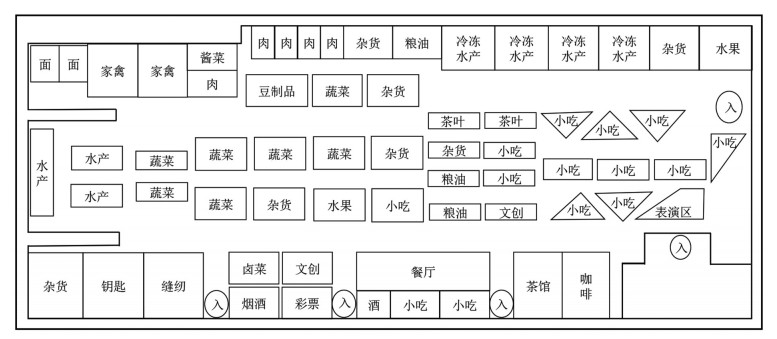

本文主要采取质性研究的方法,对案例地进行历时性的田野跟踪调研,分析材料包括通过参与式观察与半结构化访谈收集的一手资料、从网络上搜集及受访者提供的二手资料(如游客评论、视频资料、新闻报道、政策文件、总结报告等)。实地调研主要分两个阶段进行:第一阶段为2018年4月和2019年12月,了解双塔市集改造前及改造过程中的情况;第二阶段为2021年10月、2022年7月、11月和2023年4—6月,跟踪双塔市集改造后的发展。双塔市集的旅游化改造涉及政府、运营管理企业、社区居民、经营户、游客、《梦想改造家》栏目组、设计师团队、建设方团队等多元利益主体,但前五类主体是市集改造前中后一直活跃的主体,他们的行为逻辑与互动协商过程不仅直接形塑着双塔市集的改造样貌,还将深刻影响着市集后续的可持续发展。因此,本研究选取该五类行为主体展开价值共创研究。访谈对象包括21名游客、16名经营户、10名当地居民、2名市集运营管理者和5名政府人员(表 1)。除了市集管理者和政府人员是通过引荐约访,其余访谈对象的选取是随机的。

| 表 1 数据来源简表 Tab.1 Brief Description of Data |

所有受访者信息均采用匿名编号的方式进行整理分析,其中游客编号为T,经营户编号为P,当地居民为R,市集运营管理方编号为M,政府人员为G。按种类对二手资料进行编码,视频资料编号为V,新闻报道和公众号文章编号为B,游客评论编号为D。对获取资料采用扎根理论的范式展开分析,借助NVivo 12软件,由两位研究者共同执行逐级编码过程。依据开放式编码—主轴式编码—选择式编码步骤,对原始文本不断标签化、概念化和范畴化,再对开放式编码形成的范畴进一步聚类分析,扩大或简化、重新编辑和进一步发展,以形成一个拥有不同层次子代码的相对复杂的结构,直到不再产生新的概念和范畴,最终得出一个完整的框架。

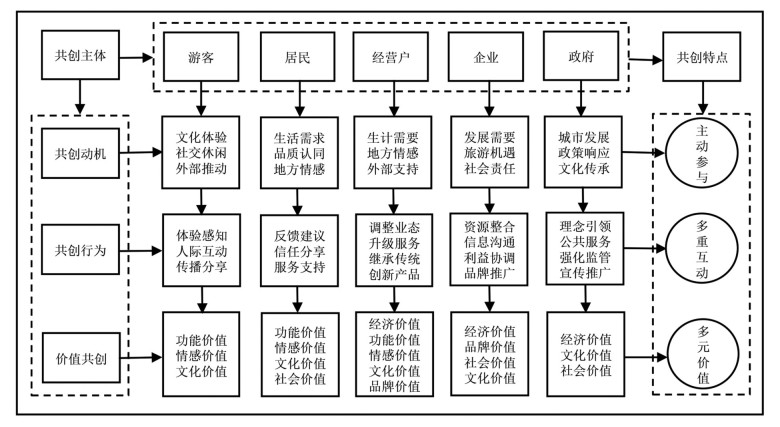

4 多主体参与菜市场旅游化改造价值共创的行为逻辑及特点依据编码结果,本研究将从参与改造的动机、共创行为以及创造的价值等三方面分析游客、当地居民、经营户、运营管理企业和政府参与菜市场旅游化改造的行为逻辑,并进一步总结多主体参与价值共创的特征。

4.1 游客参与价值共创的行为逻辑分析游客参与价值共创的动机主要有文化体验、社交休闲和外部推动。菜市场是最富人情味的动态烟火景观,很多游客来到菜市场就是想了解这座城市最真实的生活面貌。加上双塔市集的创意改造理念和网红口碑,吸引很多游客前来一睹真容。改造后的双塔市集拥有浓厚的市井生活气息和地方文化特色,成为充满烟火气的“城市会客厅”,共享舞台区域时有昆曲评弹等特色演出,也设置了才艺表演、举办分享会等功能,满足了游客的文化体验诉求和社交休闲需求。“我是在网络平台上刷到的,感觉很好,这地方适合品尝美食,也适合拍照打卡”(T01)。推动游客来到双塔市集也有诸多外部因素,如他人推荐、交通便利等。

游客参与价值共创的行为包括体验感知、人际互动和传播分享。空间感知是游客进入双塔市集的第一印象,对其空间布局、场景氛围、空间秩序等形成自身的整体感受后,进一步了解市集内的经营业态,通过品味美食、拍照打卡、社交互动、选购文创纪念品、参与非遗项目体验、欣赏演出甚至上台表演等活动充分融入菜市、深度体验菜市。“我觉得它的装修风格很好看,好像是采用了桃花坞年画的灵感,丰富多彩又很和谐。还有这些双塔的标志,都很适合拍照。小吃我也很喜欢,很便宜而且种类繁多,感觉性价比很高”(T12)。通过熟人之间的口碑宣传、自媒体平台的经历分享,游客表达重游意愿、互鉴美食攻略,吸引更多游客“种草”双塔市集。

游客参与价值共创的结果包括功能价值、情感价值和文化价值。在双塔市集“逛吃”让游客获得了满意的旅游体验,对苏州有了更深入的了解。受访者们大多给出了积极的评价,如满意、开心、惊奇、称赞等。“很新奇,竟然有一个市集可以将小吃、菜场、文创三者融合在一个空间内”(T06)。菜市场的烟火气很容易让人与童年、家人和家乡联系起来,游客不仅仅是在逛菜市场,更是在回忆曾经的美好时光。菜市场的旅游还可以让游客从快节奏的日常中暂时逃离,回归生活本真的乐趣,带来情感治愈价值。在菜市场通过与本地居民和经营户的互动,可以直观地体会到当地人的生活方式,了解到原汁原味的市井文化和最具特色的苏州地方文化。“双塔让我了解了更多苏州除园林之外的一些有趣的烟火气息”(T02)。

4.2 当地居民参与价值共创的行为逻辑分析当地居民参与价值共创的动机包括生活需求、品质认同和地方情感。随着经济社会的发展,居民希望菜市场除了提供基本的菜品,还能改善购物环境,丰富体验活动,改造后的双塔市集更好满足了附近居民的消费需求。市集内每天推出“平价菜”“一元菜”供市民选购,并采用溯源公示、智慧监控等方法保障菜品的质量,放置公秤保证诚信经营,以高品质留住了居民。“改造以后确实不一样了,菜的品质更好了,基本都是去皮去根的净菜,回家都不用择了”(R07)。居民对双塔市集有较高的地方依恋,这里是他们经常光顾的场所,改造后也大部分保留了原来的经营户,依旧是熟悉的人家长里短,熟悉的手艺和味道抚慰人心。

当地居民参与价值共创的行为主要有反馈建议、信任分享和服务支持。他们通过座谈会等方式了解改造并提出自己的意见,对于改造中的问题也积极寻求协商解决。例如为了就改造中出现的空调扰民问题,唐家巷社区邀请菜市场运营方、居民代表召开座谈会,面对面协商最优方案。“为那个空调外机,社区召开座谈会,从晚上9点开到凌晨3点”(R03)。由于对经营户个人或菜品形成的信任,一些居民已经形成了对菜市的忠诚,他们只愿意来双塔消费。当地居民大都对旅游业发展持积极态度,表示会以主人翁的态度做好东道主,为游客提供信息咨询、游玩建议等服务。“平时会有游客问问路聊聊天啊,跟他们讲讲以前的事,蛮开心的”(R07)。他们表示买菜时间和游客游玩时间不冲突,自己也可以选择非周末再享受小吃,把其它时间让给游客。

居民参与价值共创收获了情感价值、功能价值、文化价值和社会价值。多数居民对改造表示满意,认为改造给菜市场带来了新的活力,便利了他们的生活,吸引了八方游客,因此他们表示开心自豪。“改造之后比以前热闹多了,来玩的人多了,还是比较好的,改了之后就是更加现代了,它集购买和旅游成一体了,对我们当地人来说也很好,我们买菜的环境更好了”(R07)。改造后的双塔市集还成为附近居民的社交场所,为他们带来了丰富的休闲娱乐活动。居民的日常生活已成为外地游客体验苏州市井文化的重要场景,提升了居民对自身文化的认同感和自信感,同时也为当地居民带来了社会价值,比如增进了邻里感情、促进社区和谐,强化了他们的身份归属感和文化保护传承的自觉性。

4.3 经营户参与价值共创的行为逻辑分析经营户参与价值共创的动机有生计需要、地方情感和外部支持。双塔市集的经营户约八成是外地人,改造后除了小吃区有十家是新引进的,其余大部分是原来的经营户,他们已经习惯了在双塔市集的营生,在本地也有自己的社交圈子,和附近居民较为熟悉,融入了社区环境,在此地感受到了归属感和人情味。“他们人都很好的,对我们特别好……去年疫情期间,有一天晚上突然通知我们要去隔离,我和我老伴都有高血压,没有带药,刘经理就去给我们找社区的人,请他们让我们回家拿药”(P14)。地方政府和市集运营管理企业也给予了他们如不涨租金、专项补贴、业务培训、增加营业面积等优惠帮扶政策。

经营户参与价值共创的行为有调整业态、升级服务、继承传统及不断进行产品创新。双塔市集的改造需要同步调整升级经营业态,兼具便民与文旅属性,原来的老经营户们经过设计指导、业务培训等,在改造完成后多数选择自愿回迁。烟酒店转型“江南米造局”、老茶馆变身特色奶茶店,糕团摊迁入“稻米纪”小吃,还有咖啡、共享舞台等多种新业态满足了不同年龄段客群的消费需求。生鲜区选购食材直接小吃区下锅上桌,经营户们也实现了服务优化升级,他们始终确保菜品质量,将遵守管理规章变为了一种自觉,每位店主都以真诚热情的态度对待客人,满足他们的个性化需求。“我这里葱是送的,他们要切,我都帮他们切,有些人不要绞肉机,我就给他们剁,有些人要切的和指甲盖那么薄,都要帮他们弄好的”(P15)。经营户们坚持传统做法,保持苏式小吃的老味道,市集内售卖的一些非遗小吃,都体现了他们对传统工艺的传承。“海棠糕是祖传的手艺。现在不仅营业额提升了,还可以通过更多的市民游客把传统饮食文化传播出去,特别好”(B01)。此外,他们也迎合市场趋势,对产品进行有意识的创新,如在赤豆小圆子基础上推出芋泥麻薯小圆子,成为双塔市集的网红美食。

经营户参与创造的价值有经济价值、功能价值、情感价值、文化价值和品牌价值。改造后的双塔市集游客增多,自然为店主们带来了新的客源和更多的经济收益,尤其是游客最常光顾的小吃区生意日佳,并且带动了生鲜区的买卖。“改造很好!我的生意变好了,像上海的游客,他们早上坐高铁过来,晚上回去,就会从我这儿带点菜走,还有浙江的,都会来”(P16)。经营户还获得了更为舒适的环境,营业时间也更自由,对改造非常满意和自豪。“比以前更加干净,环境卫生各方面都提升了……人流量也比以前多了,现在全国各地的人都要到这里。很有名气,很多老外都要过来看看”(P02)。经营户在日常的生意中也展演着苏州人不时不食的饮食文化,从摊位上摆出的菜品及美食中便能窥探一二。他们代表了双塔市集的品牌形象,游客进入市集后是与经营户直接互动的,因此他们提供的产品和综合服务也塑造着双塔的品牌价值。

4.4 企业参与价值共创的行为逻辑分析企业是改造的直接参与者,承担改造的具体实施和运营管理工作。企业参与菜市场旅游化改造的动机包括发展要求、旅游机遇和社会责任。双塔市集的改造是对苏州城市更新行动的回应,由于原双塔菜场年份已久、环境较差,于是政府提出了改造的要求,继续交由之前就负责该菜市日常管理的汇邻公司负责改造。选择对双塔菜场进行旅游化改造是基于其有利的地理位置和自身文化特色的考虑。“在没有改造前就有老外来参观,他们主要是来看双塔的,顺便到我们这个菜市场感受苏州生活……后来我们来了新领导之后,也是领导考虑,就是平江路的游客延伸,往南延伸到定慧寺巷呀、苏大呀,包括吴家桥这一带,是我们原汁原味的老苏州味道”(M01)。作为国资企业,汇邻公司不仅关注经济效益,也注重社会效益和影响力,因而愿意在改造中投入大量资金,希望将双塔市集打造为古城更新、菜市模式创新的行业标杆。

企业参与价值共创的行为有资源整合、信息沟通、利益协调和品牌推广。双塔市集跳出了传统的改造理念,将菜市场与旅游相结合,在设计方案、经营模式与业态上均有较大突破。汇邻公司自筹1800万元改造经费,与设计师、建筑装修集团一起完成布局规划和设施升级,在此过程中不断就改造细节问题与政府相关部门、社区居民、经营户等进行沟通协商,积极整合政策、资金、人力等资源。商户方面尽量保留原来的摊主,新增摊位的选取以能够体现苏州文化、保证业态不重叠为原则,协调经营户、居民等多方利益诉求。改造后对双塔市集继续优化治理,如搭建数字化线上互动平台、制定节假日限流预案等,并加强媒体的宣传推广,吸引了更多社会力量的参与。“我们有一个双塔市集公众号,上半年也做了一些小红书,还定期的约一些那个传媒的,就是说探店……已经有10多家民营企业找来谈投资(老菜场改造)了”(M02)。

企业参与价值共创获得了社会价值、经济价值、文化价值和品牌价值。从“濒危”菜场变身“网红”打卡地,双塔市集的改造带来了示范效应,不仅改善了居民生活,给经营户带来了更多收益,丰富了游客体验,同时还激活了古城的公共社交区域,为其它农贸市场的改造提供了一个可借鉴的新方向。“它带来的主要是一个理念的冲击,对吧,谁能想到菜市场里还能喝咖啡呢……全国各地考察的人都来看,最远的西藏都有(M01)。”从装修设计到经营业态,双塔市集演绎着从菜场到生活美学的文旅深度融合与文化记忆的传承,成长为区别于其他菜市场的品牌符号,并通过社会示范价值持续进行品牌输出。

4.5 政府参与价值共创的行为逻辑分析政府是菜市场旅游化改造的主要发起者,参与改造的动机包括城市发展、政策响应和文化传承。菜市场是最大的民生,也是城市更新的重要内容。为了保障民生,中央政府出台了很多关于菜市场改造的政策,双塔市集的改造就是地方政府对国家政策的一种创新性的响应。为了解决当前菜场面临的困境、提升城市发展质量、满足人民群众日益增长的美好生活需要、打造体验“苏式生活”的主客共享新空间,双塔市集的旅游化改造正是苏州古城更新的一次积极尝试。姑苏区政府也想通过本次改造传承苏式文化,保留苏州记忆,促进文化保护与传播。

政府通过理念引领、公共服务、强化监管和宣传推广等方面参与菜市场旅游化改造。姑苏区政府首先做出了对双塔菜场进行改造的决定,提出“保留文化记忆,进行保护性更新”的改造理念,与上海东方卫视《梦想改造家》栏目组合作,沈雷等5位知名设计师参与,姑苏危旧房建设有限公司负责建设装修,苏州市住建局、经科局、商务局、工商局、文广旅局等多个政府职能部门的相关人员参与改造过程的调研与协商。政府还通过加强监管、惠民补贴、宣传推广等方式巩固改造效果,如设立“平价菜摊”每天推出特价菜、一元菜的优惠和经常性的公益演出,将双塔市集的模式推广出去,吸引社会力量参与城市更新,把脏乱差的菜场打造为兼具时尚感和市井烟火气的“城市会客厅”。

政府参与菜市场旅游化改造创造的有经济价值、社会价值和文化价值。双塔市集的改造以示范效应带动了更多社会资本的参与,拓宽了老菜场更新改造的资金来源。改善民生的同时也带动了经济效益,促进了文化传承,提升了市民和游客的获得感与幸福感,为全国城市更新工作贡献了苏州经验,进一步提高了苏州政府的形象。

4.6 多主体参与菜市场旅游化改造的特点综上所述,双塔市集的旅游化改造主要是由政府、运营管理企业、经营户、居民和游客共同构成的服务生态系统,各主体参与价值共创的行为逻辑如图 2所示。虽然各主体参与价值共创的动因不同,但菜市场的旅游化改造都契合了他们的需求,因此他们愿意积极参与进来。从各主体的行为过程可以看出,他们看似在进行着自己的活动,实际上却与其它主体互动频繁,并依赖自身的操作性资源实现服务交换与资源整合,通过人际互动、信息沟通、传播分享等行为协同完成价值共创[34]。运营管理企业与各主体的互动最为密切,需要协调各主体的关系。政府主要与企业有着直接的互动,与其他主体的联系较为松散。经营户的热心服务与居民的日常消费行为构成地道市井文化的展演,游客与经营户及居民直接或间接的互动使他们获得了独具特色的“苏式生活”和文化体验,并通过意见反馈、参与创作等方式促进经营户的产品服务创新。至此,菜市场成为连接社区生活中心的纽带,各主体互动的过程也在修复着人际关系,激活了古城的社区精神,创造了独具特色的市井烟火气,共同完成了对理想城市空间的探索。

|

图 2 多主体参与菜市场旅游化改造价值共创的行为逻辑及特点 Fig.2 The Behavioral Logic and Characteristics of Multi-subject Participation in Value Co-creation |

与传统的二元视角不同,多主体价值共创的结果是各主体不仅获得了自身的价值满足,同时也为其它主体及整个服务系统创造了公共价值,如品牌价值、社会价值、经济价值和文化价值。游客、居民和经营户都在价值共创中收获了功能价值和情感价值,政府和运营管理企业共同创造了民生改善的社会价值,政府和其它三方主体都为游客提供了文化价值。因此,菜市场旅游化改造的特点可以概括为主动参与、多重互动、多元价值。

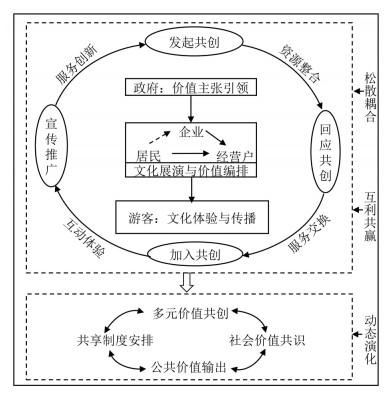

5 菜市场旅游化改造的价值共创机制分析 5.1 各主体的角色与作用在菜市场旅游化改造的服务生态系统中,各主体扮演着不同的角色,在互动合作的过程中发挥着差异互补的作用。政府是价值主张的发起者,也是整个价值共创过程的引领者,以政府公信力、政策号召、利益激励等操作性资源优选设计团队,联合媒体宣传推广,委托国资企业承担政府代理人的角色实施改造。改造过程中,多个政府职能部门参与其中,协商从前期定位、规划设计、建设装修、运营管理方案等具体细节的落地。尽管政府与游客、居民乃至经营户并没有太多的直接互动,但其每一个决策都直接影响着价值共创的环境。政府还拥有超越经济利益的调控能力,能够为各主体共享的服务生态系统提供制度安排、资金与公共服务的支持。

运营管理企业是价值共创的介质平台,也是体验环境的提供者和维护者,起到上传下达、沟通协商的中介作用,落实价值编排并持续维护系统形成的价值体系。依据政策法规建立了标准化的运营管理规范,定期对经营户进行业务培训,引导公共产品创新,满足居民和游客不断升级的多样化需求。推广菜市场改造的“市集模式”,吸引更多社会力量加入。及时响应相关政策,配合政府完成各项参观接待任务,持续输出社会价值影响力。

居民和经营户是菜市场的主角,他们是体验环境的展演者和在地文化的输出者。生鲜的消费群体主要是当地居民,只靠游客显然无法维持菜市场的基本功能。不管环境如何变化,摊位前经营户与居民讨价还价、家长里短的互动,始终是菜市场市井烟火气的最生动场景,营造了价值共创的情境氛围。

游客是文化的体验与传播者,带着自己的知识、技能、情感、经验等操作性资源,在与经营户、居民及其他游客的互动过程中实现资源的整合和自身价值的创造,同时也将体验过程和满意经历通过口碑及社交媒体进行传播分享,意见反馈有助于产品服务的优化及管理水平的提升,从而成为服务生态系统的创新源泉[37]。

5.2 菜市场旅游化改造的价值共创机制通过上述对各主体参与菜市场旅游化改造的行为逻辑、特点及角色作用的分析,可以进一步厘清其价值共创的内在机制(图 3,其中实线表示直接有力的强互动关系,虚线则表示较弱的互动关系)。

|

图 3 菜市场旅游化改造的价值共创机制 Fig.3 The Value Co-creation Mechanism of Tourism Transformation of Wet Markets |

双塔市集的旅游化改造构成了一个松散耦合、互利共赢、动态演化的服务生态系统,它从一个单纯的社会经济形态,转变为时尚的社交场所、疗愈的解压空间、在地文化的展演舞台和生活美学的体验场域,保护传承文化的同时又激活了古城社区的活力,成为探索城市有机更新、可持续理念的标杆品牌。互动和体验是价值共创的基本前提[38],服务交换是实现资源整合的有效途径,而制度约束则是合作协调活动的关键工具[39]。各主体在价值主张的引领下达成观念共识,各自发挥所长通力合作,共同生产价值和意义,满足自身需求的同时,又创造出有利于其它主体的公共价值,最终实现多方利益共赢。不同于以往仅强调把游客体验质量作为直接衡量指标的价值共创[34],菜市场旅游化改造的价值共创效果还依赖于经营户与居民的体验质量。游客、经营户与居民在“前台”和谐互动,政府和运营管理企业在“后台”高效治理,直接或间接的互动过程中形成了一套共享的制度安排,降低交易成本的同时也能够促进协调参与者的互动关系,这才是价值共创的核心内在动力。至此,各主体共同维护着这一促进系统价值共生和服务创新的制度安排,并将吸引更多社会力量的参与,不断产生新一轮的价值共创与社会影响力的输出。

6 结论与讨论 6.1 主要结论本文围绕多主体参与菜市场旅游化改造中的价值共创这一核心问题,研究了政府、运营管理企业、游客、居民和经营户参与价值共创的行为逻辑和角色作用,进而得出菜市场旅游化改造的价值共创机制。研究发现:

(1)在菜市场旅游化改造的服务生态系统中,各主体参与价值共创的动机与需求有较大差异,城市有机更新的政策响应与文化传承构成价值共创的关键驱动因素。各主体的共创行为表现为直接或间接的人际互动、体验感知、服务交换、分享反馈、资源整合、宣传推广等,呈现主动参与、多重互动、多元价值的特点。共创价值表现为满足各自需求的主体价值及共享的公共价值。其中主体价值有功能价值、情感价值、品牌价值和经济价值,公共价值主要为文化价值和社会价值。

(2)五方主体在价值共创中扮演着不同的角色,发挥了差异互补的作用。政府是价值主张的发起者,也是整个价值共创过程的引领者,能够为各主体共享的服务生态系统提供制度安排、资金与公共服务的支持。运营管理企业是价值共创的介质平台,整合各方资源,落实价值编排并维护体验环境。经营户和居民是情境氛围的展演者和在地文化的输出者。游客是文化的体验与传播者,与经营户和居民一起通过分享反馈促进服务生态系统的循环创新。

(3)依赖于多主体互动过程形成的有效制度安排,菜市场的旅游化改造成为松散耦合、互利共赢、动态演化的服务生态系统,营造出主客共享美好生活的多功能复合空间,保护传承文化的同时又激活了古城社区的活力,成为城市有机更新、可持续理念的有益探索,并吸引更多社会力量的参与,不断激发新一轮的价值共创与服务创新,并带来持续的社会价值输出。

6.2 讨论与展望菜市场旅游是旅游业发展的新业态与新场景。旅游化改造为菜市场提供了新的发展思路,也是城市更新的重要手段。本文从五方主体参与的视角,系统研究了菜市场旅游化改造情境下价值共创的内在机制,对已有成果的推进主要有:首先是突破了传统旅游价值共创中的“目的地—游客/游客—居民/游客—游客”(二元)视角[40, 41]或“政府—企业—居民—游客”(四元)的主体关系[42],响应了学术界对不同情境下拓展价值共创参与主体的研究呼吁,发现了制度安排在服务生态系统视角下价值共创的核心作用[43],验证了已有研究中多主体价值共创呈现正外部性的特点[34],同时也为价值共创理论在中国独特语境下的本土化研究贡献了新的案例对话。其次是拓展了菜市场改造和城市更新的相关研究,菜市场的旅游化改造契合了历史社区人文复兴与城市存量提质发展的思潮,建立了政策、规划、设计、实施、管理、运维全周期循环的有机更新过程[5],促进了旧城区社会生产和生活实践的保护传承与活化利用[16],激活了在地社区精神与邻里关系,通过文旅深度融合探索出一条经济、社会、生态、人文等效益共生共赢的城市更新之路[2],也对其他菜市场改造的民生工程和城市更新行动提供了经验启发。此外,从实践层面,研究多主体参与菜市场改造的价值共创机制,能够明晰各主体参与共创的驱动因素、行为逻辑及价值表现,有利于采取针对性的策略以协调各方的利益关系,为菜市场的综合治理、地方文旅融合的创新实践及旅游业的高质量发展提供了一个参考思路。

菜市场承载了人民对美好生活的向往,如何促进积极的价值共创、避免价值共毁是一个值得长期跟踪关注的议题。诚然,本文所选择的双塔市集是菜市场旅游化改造的一个成功案例,但研究结论是否适用于其他类型的菜市场改造,以及未来如何推广双塔市集旅游化改造的成功经验,尚有待多案例的实证检验。受限于篇幅及研究资源,本文并未对参与菜市场改造的设计团队进行调研分析,且经营户与居民有部分的身份重叠也较难剥离开来讨论,只是定性探讨了各主体价值共创的行为过程与结果,未来还可以对各主体的价值共创程度进行定量测量,以便更精准识别出价值共毁的防御机制,以及各主体如何互动以达到系统绩效最优等,还可以通过多案例对比检验情境、制度等变量在服务生态系统内价值共创的作用机理,从而为菜市场旅游化改造如何促进文旅融合及旅游业高质量发展提出更有益的借鉴和建议。

| [1] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J]. 党建, 2022(11): 4-28. [Xi Jinping. Hold high the great of socialism with Chinese characteristics and strive in unity to build a modern socialist country in all respects report to the 20th national congress of the communist party of China[J]. Party Building, 2022(11): 4-28.] |

| [2] |

汪霏霏. 人民城市理念下文旅产业赋能城市更新的机理和路径研究[J]. 东岳论丛, 2023, 44(5): 174-181. [Wang Feifei. Research on the mechanism and path of urban renewal empowered by tourism industry under the concept of people's city[J]. Dongyue Tribune, 2023, 44(5): 174-181.] |

| [3] |

刘彬. 城市传统菜市场的地方芭蕾与地方感研究——以成都市青羊小区菜市场为例[J]. 城市问题, 2020(2): 39-48. [Liu Bin. Research on place ballets and sense of place for urban traditional vegetable market: A case study of the vegetable market in Qingyang district, Chengdu[J]. Urban Problems, 2020(2): 39-48.] |

| [4] |

Zhong S, Chen Y, Zeng G. Multiple problematizations: The 1ogics governing wet markets in two Chinese cities[J]. Urban Studies, 2022, 59(10): 1-18. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2022.10.001 |

| [5] |

伍江. 城市有机更新的三个维度[J]. 中国科学: 技术科学, 2023, 53(5): 713-720. [Wu Jiang. Three dimensions in alive regeneration[J]. Scientia Sinica (Technologica), 2023, 53(5): 713-720.] |

| [6] |

罗奇, 邬书 海". 居游共融"视角下旅游服务型乡镇农贸市场营造策略探究[J]. 城市发展研究, 2020, 27(7): 15-19, 27. [Luo Qi, Wu Shuhai. Strategies for farmers' market of tourism service-oriented townships basedon "harmonious relations between residents and tourists"[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(7): 15-19, 27.] |

| [7] |

宋晓, 梁学成, 张新成, 等. 旅游价值共创: 研究回顾与未来展望[J]. 旅游科学, 2022, 36(3): 36-57. [Song Xiao, Liang Xuecheng, Zhang Xincheng, et al. Tourism value co-creation: Literature review and future prospects[J]. Tourism Science, 2022, 36(3): 36-57.] |

| [8] |

任宪俊, 段益霞. 标准化城镇农贸市场设计心得——以乌兰察布市集宁农贸市场项目为例[J]. 城市建筑, 2014(6): 7. [Ren Xianjun, Duan Yixia. Standardized urban farmers market design experience: Taking Wulanchabu city Jining farmers market as an example[J]. Urbanism and Architecture, 2014(6): 7. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2014.06.005] |

| [9] |

胡永杰, 徐皓. 昆明市典型菜市场建筑研究——以昆明市新迎农贸市场为例[J]. 城市建筑, 2019, 16(23): 85-87. [Hu Yongjie, Xu Hao. Research on the construction of typical vegetable market in Kunming: A case of Xinying agricultural trade market in Kunming[J]. Urbanism and Architecture, 2019, 16(23): 85-87. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2019.23.030] |

| [10] |

张若彤, 郭旗, 谷梦, 等. 日常生活视角下国内传统菜市场更新研究——以西安建国门综合市场空间优化为例[J]. 西部人居环境学刊, 2021, 36(5): 98-103. [Zhang Ruotong, Guo Qi, Gu Meng, et al. Research on the renewal of domestic traditional vegetable market from the perspective of daily life: Taking Jianguomen comprehensive market as an example[J]. Journal of Human Settlements in West China, 2021, 36(5): 98-103.] |

| [11] |

李新雪. 古城复兴视角下的菜场更新改造设计探究——以苏州双塔市集改造为例[J]. 中国建筑装饰装修, 2021(5): 36-37. [Li Xinxue. Research on the renovation design of vegetable market from the perspective of ancient city revival: A case study of Shuangta market in Suzhou[J]. Interior Architecture of China, 2021(5): 36-37. DOI:10.3969/j.issn.1672-2167.2021.05.009] |

| [12] |

许中波. 日常生活批判视角下城市更新中的空间治理——以武昌内城马房菜市场动迁为例[J]. 城市问题, 2019(4): 4-11, 56. [Xu Zhongbo. Spatial governance in urban renewal from the perspective of critique of everyday life: Taking the relocation of vegetable market in Wuchang inner city for example[J]. Urban Problems, 2019(4): 4-11, 56.] |

| [13] |

魏越, 杨东峰. 菜市场如何吸引老年人: 外部环境特征与使用频率的关系初探[J]. 城市建筑, 2019, 16(20): 49-55. [Wei Yue, Yang Dongfeng. How can farmer market attract the elderly: A preliminary study on relationship between external environmental characteristics and usage frequency[J]. Urban Problems, 2019, 16(20): 49-55. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2019.20.014] |

| [14] |

梁芷彤, 杜雁. 日常生活的风景: 传统菜市场的更新与花园市集的探索[J]. 城市发展研究, 2019, 26(7): 30-36. [Liang Zhitong, Du Yan. Scene of everyday life: The renewal of traditional food market and the exploration of garden market[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(7): 30-36.] |

| [15] |

姚如娟, 陈刚. "空间活力场"在旧城更新中的营造——一种新的旧城更新设计方法[J]. 中外建筑, 2012(1): 90-92. [Yao Rujuan, Chen Gang. Construct "space vitality field" in the old city updating: A new method of the old city updating design[J]. Chinese & Overseas Architecture, 2012(1): 90-92. DOI:10.3969/j.issn.1008-0422.2012.01.028] |

| [16] |

陈浩, 章颖, 赵璇. 探求历史社区人文复兴——苏州古城双塔片区更新规划的试验性探索[J]. 城市规划, 2022, 46(S1): 58-68. [Chen Hao, Zhang Ying, Zhao Xuan. An experimental exploration on the humanistic rejuvenation of historic neighborhood: The renewal planning of Shuangta area in Suzhou old city[J]. City Planning Review, 2022, 46(S1): 58-68.] |

| [17] |

简兆权, 令狐克睿, 李雷. 价值共创研究的演进与展望——从"顾客体验"到"服务生态系统"视角[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(9): 3-20. [Jian Zhaoquan, Linghu Kerui, Li Lei. The evolution and prospects of value co-creation research: A perspective from customer experience to service ecosystems[J]. Foreign Economics & Management, 2016, 38(9): 3-20.] |

| [18] |

Lusch R F, Vargo S L. Service-dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014: 8-11.

|

| [19] |

Shaw G, Bailey A, Williams A. Aspects of service edominant logic and its implications for tourism management: Examples from the hotel industry[J]. Tourism Management, 2011, 32(2): 207-214. DOI:10.1016/j.tourman.2010.05.020 |

| [20] |

Buonincontri P, Morvillo A, Okumus F, et al. Managing the experience co-creation process in tourism destinations: Empirical findings from Naples[J]. Tourism Management, 2017, 62(1): 264-277. |

| [21] |

Zhang P, Meng F, So K K F. Co-creation experience in peer-to-peer accommodations: Conceptualization and scale development[J]. Journal of Travel Research, 2021, 60(6): 1333-1351. DOI:10.1177/0047287520938873 |

| [22] |

Malone S, Mckechnie S, Tynan C. Tourists' emotions as a resource for customer value creation, cocreation, and destruction: A customer-grounded understanding[J]. Journal of Travel Research, 2018, 57(7): 843-855. DOI:10.1177/0047287517720118 |

| [23] |

Reichenberger I. C2C value co-creation through social interactions in tourism[J]. International Journal of Tourism Research, 2017, 19(6): 629-638. DOI:10.1002/jtr.2135 |

| [24] |

Prebensen N K, Woo E, Uysal M S. Experience value: Antecedents and consequences[J]. Current Issues in Tourism, 2014, 17(10): 910-928. DOI:10.1080/13683500.2013.770451 |

| [25] |

Hsiao C, Lee Y H, Chen W J. The effect of servant leadership on customer value co-creation: A cross-level analysis of key mediating roles[J]. Tourism Management, 2015, 49(3): 45-57. |

| [26] |

徐彤, 白长虹, 陈晔, 等. 中国文化背景下居民地方情感对价值共创意愿的影响研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 29-41. [Xu Tong, Bai Changhong, Chen Ye, et al. The effect of residents' place emotions on value co-creation intention under the Chinese culture background[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 29-41.] |

| [27] |

Kastenholz E, Eusébio C, Carneiro M J. Studying factors influencing repeat visitation of cultural tourists[J]. Journal of Vacation Marketing, 2013, 19(4): 343-358. DOI:10.1177/1356766713478297 |

| [28] |

Kallmuenzer A, Peters M, Buhalis D. The role of family firm image perception in host-guest value cocreation of hospitality firms[J]. Current Issues in Tourism, 2020, 23(19): 2410-2427. DOI:10.1080/13683500.2019.1611746 |

| [29] |

Assiouras I, Skourtis G, Giannopoulos A, et al. Value co-creation and customer citizenship behavior[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 78(2): 1-26. |

| [30] |

Mathis E F, Kim H L, Uysal M, et al. The effect of co-creation experience on outcome variable[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 57(3): 62-75. |

| [31] |

胡有林, 韩庆兰. 顾客参与对产品服务系统创新绩效的影响研究——基于产品与服务组合的调节分析[J]. 管理评论, 2018, 30(12): 76-88. [Hu Youlin, Han Qinglan. The impacts of customer participation on innovation performance of product service system: Based on the moderator service composition[J]. Management Review, 2018, 30(12): 76-88.] |

| [32] |

Yang F X. Tourist co-created destination image[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2016, 33(4): 425-439. |

| [33] |

钟淑如. 菜市场的活力[J]. 文化纵横, 2022(6): 148-156, 159. [Zhong Shuru. The vitality of the wet market[J]. Cultural Review, 2022(6): 148-156, 159.] |

| [34] |

宋晓, 梁学成, 张新成, 等. 非遗进景区: 多主体价值共创的逻辑与机制——多案例研究[J]. 旅游学刊, 2022, 37(11): 85-100. [Song Xiao, Liang Xuecheng, Zhang Xincheng, et al. Intangible cultural heritage into scenic spots: Multi-case study of the logic and mechanism of multi-subject value co-creation[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(11): 85-100.] |

| [35] |

Tjandra N C, Rihova I, Snell S, et al. Mega-events brand meaning co-creation: The Olympic case[J]. Journal of Product & Brand Management, 2020, 30(1): 58-73. |

| [36] |

苏州名城汇邻广场商业管理有限公司. 苏州双塔市集的保护与利用[J]. 建筑实践, 2022(8): 137-139. [Suzhou Huilin Commercial Management. Conservation and utilization of Shuangta market in Suzhou[J]. Architectural Practice, 2022(8): 137-139.] |

| [37] |

闻娟, 汪维清, 王晓腾. 国外旅游价值共创的内涵界定、演进逻辑与实现机理评述[J]. 商业经济研究, 2018(13): 185-188. [Wen Juan, Wang Weiqing, Wang Xiaoteng. A review of the connotation definition, evolution logic and realization mechanism of foreign tourism value co-creation[J]. Journal of Commercial Economics, 2018(13): 185-188.] |

| [38] |

匡红云, 江若尘. 旅游体验价值共创研究最新进展及管理启示[J]. 管理现代化, 2019, 39(1): 74-77. [Kuang Hongyun, Jiang Ruochen. Recent research progress and management enlightenment of tourism experience value co-creation[J]. Modernization of Management, 2019, 39(1): 74-77.] |

| [39] |

Vargo S L, Wieland H, Akaka M A. Innovation through institutionalization: A service ecosystems perspective[J]. Industrial Marketing Management, 2015, 44(1): 63-72. |

| [40] |

Rihova I, Buhalis D, Gouthro M B, et al. Customer-to customer co-creation practices in tourism: Lessons from customer dominant logic[J]. Tourism Management, 2018, 67(4): 362-375. |

| [41] |

Lin Z, Chen Y, Filieri R. Resident-tourist value co-creation: The role of residents' perceived tourism impacts and life satisfaction[J]. Tourism Management, 2017, 61(6): 436-442. |

| [42] |

李江敏, 王青, 魏雨楠. 乡村非遗旅游活态传承的价值共创机制研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2023, 50(1): 82-90. [Li Jiangmin, Wang Qing, Wei Yunan. Value co-creation mechanism of the living transmission of rural intangible cultural heritage tourism[J]. Journal of Sichuan Normal University(Social Sciences Edition), 2023, 50(1): 82-90.] |

| [43] |

Vargo S L, Akaka M A. Value co-creation and service systems (Re) formation: A service ecosystems view[J]. Service Science, 2012, 4(3): 207-217. |