中国大力推动数字经济服务构建新发展格局,“十四五”规划提出打造数字经济新优势,“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。”[1]习近平总书记更在2022年1月发表文章《不断做强做优做大我国数字经济》,作出“数字经济事关国家发展大局”的重要研判[2]。当数据作为新型生产要素而作用于经济结构转型,劳动力作为传统生产要素也随之共同演化。尤其是数字经济进入以美国亚马逊公司(Amazon)为代表的“平台经济(platform economy)”[3]阶段后,数字平台作为更加灵活、更加迅捷的市场集散中心和信息调度枢纽,创造出各类新式数字职业。由此,无论是发达国家抑或发展中国家,都形成数量庞大的数字劳工群体;无论是在美国、中国还是南非,社会都不断考察共享司机、外卖骑手、外包程序员等职业的劳动秩序[4, 5]。

与社会学更聚焦人的主体视角不同,地理学侧重从地的空间视角展开数字劳动研究[6-8]。数字劳动空间作为数字劳动的发生场所和数字劳工的生活世界,充满历史—地理唯物主义的批判张力[9],并且发起对马克思主义地理学的时代追问。这一空间不仅是透视资本积累过程的物质载体[10],更是由劳工不断塑造、朝向社会正义的自治场域[11]。现有的数字劳动空间批判表明,数字劳工已然陷入“数字化存在(being digital)”[12]之困境。《庄子·天地篇》讲道:“有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备。纯白不备则神生不定,神生不定者,道之所不载也。”[13]缠绕于数字技术的数字劳动过程作为一种新“机事”而向学界提出相似的研究命题:数字劳动塑造出怎样的机心?是“纯白不备”的虚拟沉沦还是崭新的解放形式?马克思主义地理学“集中在现代资本主义体系下的空间结构问题、现代信息资本主义发展造成的空间压缩效应、微空间领域的意识与政治、当代都市资本主义集体消费的空间型态,以及基于批判性立场的空间实践策略等”[14],为数字劳动空间批判及解放的双重讨论提供了理论资源。鉴于此,本文拟对微观数字劳动空间之中数字劳工的日常抵抗策略展开探究,以工位之中的人—机—地三者关系为研究对象,借助德国批判理论学者埃拉尔·耶姬(Rahel Jaeggi)的“异化—化用”概念和定性研究方法来展开相关分析,从中审视数字劳动的工位束缚与空间化用过程,以期更深入理解当代数字劳动空间之中的内部结构及互动机制。

2 文献述评劳动是贯穿马克思主义理论的核心概念之一,而马克思主义地理学则擅长将劳动置于空间之中再作分析。数字劳动空间的马克思主义地理学研究,主要分为不同地理尺度的数字劳动商品化、数字技术塑造下的生活空间异化,以及数字空间抵抗三个关键议题。

数字基础设施和平台都市主义等内容拓展了马克思主义地理学乃至人文地理学关于劳动空间研究的论域,展示了更多数字劳动空间之中的人地关系。如Kitchin等认为,历经50余年发展,代码已然广泛而紧密地嵌入人类日常生活。代码是为了空间生产而编写,办公室和咖啡馆等都是“代码/空间(code/space)”的特殊耦合体,是在电脑和网络控制下的新型工作空间[15]。除了理论研究,学界还推进不同尺度的场所地点被改造为数字劳动空间的实践研究。在城市尺度,Briziarelli通过分析意大利的Deliveroo外卖平台自行车骑手抗议活动,指出数字外卖平台将城市的具体生活空间转变为抽象工作空间[16];Heiland进一步指出数字外卖平台是通过空间工具来控制劳工,即通过地理定位等技术来控制骑手的流动与身体[17]。在社区尺度,Paakkari等认为随着新媒体收编青少年在社交媒体平台上生产并消费内容,学校也从纯粹的学习场所沦为“产消合一(prosumption)”的办公场地[18];Richardson提出数字技术创造出“以空间为服务”的共享办公室,使办公室从办公大楼之中分离出去,形成既独立又依存的工作秩序[6]等。

此外,人文地理学重新审视资本是如何“殖民”数字劳工的生活世界,突出身体在家庭空间之中的资本积累过程。在弹性工作机制之下,居家工作成为新的日常生活方式,生活的工作化揭露了生产活动与生活实践之间的混杂状态。Bergan等指出,这种居家工作方式促使“数字游民”(digital nomad)群体诞生,他们将家庭视为一个生产资本的场所,而非远离工作的私密、安全、稳定的居所,其理想家园是一个流动化和社会化的工作空间[19]——换言之,家庭空间不仅沦为社会再生产劳工人口的空间,还沦为资本殖民劳工生活世界的过程。Green进一步指出旅居泰国的数字游民在旅行中的多个住所,成为了连贯的工作空间[20]。

在前述基础上,人文地理学还关注数字空间之中劳工对资本和国家行为的响应,突出劳工在塑造地理空间中的能动性作用。微观经济文化景观是理解劳工政治的重要维度,因此密切关注劳工的生活故事是理解劳工能动性的重要方向之一[21]。借助Lefebvre的空间生产理论,新工作方式(new ways of working)指出:工作实践的时空“灵活化”,技术预定义组织的“虚拟化”,以及劳工生活世界中意义创造的“跨域化”是工作空间的三个特征[22];位于家庭和公司之间的商业化工作空间成为“第三工作空间”[23]。数字平台虽然控制着城市各类互动,但劳工可以通过调节、复制和抵制的策略来构建替代空间[24]。

最后需指出,劳动空间不仅是剥削的空间,还是抵抗的空间,剥削与抵抗是劳动空间的一体两面。在数字劳动的空间研究之中,只有回应了数字劳工的抵抗行动,才得以完整地显现这一社会空间的全貌。然而,如前述,目前大多数关于数字劳动空间之中的抵抗活动,都聚焦在中观尺度的城市社会运动,并未能较好地回应后马克思主义学者所关注的改良式抵抗策略。随着以Lefebvre和Baudrillard为代表的后马克思主义学者从日常生活批判理论进场,聚焦以日常抵抗策略来抵御资本主义,马克思主义地理学也由此形成新的批判视角。马克思主义地理学者开始认为当前以增长为中心的资本主义结构存在决定性缺陷,强调劳工作为积极主体能够重塑他们所嵌入的空间,劳工运用自己掌握的技能、时间和资源,可以打破流行的市场剥削逻辑[25]。因此,本文的一个重要理论对话点,即回应微观空间尺度之中数字劳工的日常抵抗策略。

3 研究过程与分析框架 3.1 研究对象本文致力于探析微观数字劳动空间,为此选择办公工位作为研究对象。一方面,数字劳动最初源于操作电脑的工作实践,因此当代的办公工位是最为悠久、最为典型、最为广泛的数字劳动空间,无论是行政员还是程序员,都被安排在一个固定的工位之中,长时间地以电脑为生产工具而从事数字劳动。工位是数字经济时代为了适应规模化、效率化、秩序化生产的劳动空间。另一方面,工位是一个介乎于公共空间与私密空间的特殊存在,员工被分配在一个带有固定资产的工位后,能够自主布置一定的个人物品。与生产车间工位不同,办公工位并无为了效率生产而制定的安全生产和流水作业程序,因此具有更多的改造和抵抗空间之可能。办公工位因其既公共又私密的属性而蕴含着内在的日常抵抗张力。

3.2 研究方法本文采用定性研究方法,以电子文献分析法为主,以照片启发访谈法(photo-elicitation)为辅。为了遵从学术规范,本文均对所有个人信息作匿名处理。

(1)电子文献分析法。本文以豆瓣网站的“可以看看你的工位吗”小组(https://www.douban.com/group/726176/)和小红书网站的“#办公桌布置”标签为研究数据库。对豆瓣网站整理了截至2022年12月20日92个热门讨论的内容及评论,对小红书网站整理了截至2023年6月20日前20条热门讨论的内容及评论,最终获得有效样本共3 536条。随后,对数据样本作聚类分析和释义分析,考究数据样本所表征的社会意义和符号意义,并将其纳入本文的分析框架之中再作解读。

(2)照片启发访谈法。在2022年11—12月和2023年6月期间,共对11人作照片启发访谈法。其中,男性5人,女性6人;从事数字劳动时间均超过5年;受访者年龄在20 —40岁之间;所有受访者都具有专科以上学历;访谈时间平均为30 min。访谈具体过程如下:①首先受访者围绕自己拍摄的工位照片,简单介绍自己的工作内容,以及工位上每种个人物品的主要用途、使用体验及布置原因;②展示两张完全不属于研究者或受访者的工位照片(均从前述数据库之中选取),由受访者叙述自己观看该照片之后的感受,尤其是讨论这张照片之中受访者觉得适合或不适合放在工位的个人物品及原因。

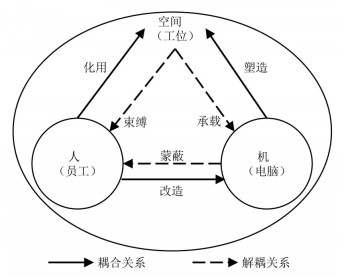

3.3 分析框架德国法兰克福学派(Frankfurt School)是国外马克思主义社会批判研究最为重要的流派。该学派第四代学者耶姬以指导人类朝向美好生活发展作为其批判理论的主旨,认为人与所处世界之间的关系已然“异化”是当代社会问题的症结所在[26]。这一论断极好地回应人地关系研究,能与关注当代社会文化发展的人文地理学作有机结合。面对人地关系不断异化的现状,耶姬认为可以实施“化用(appropriation)”的策略:“化用的概念是指一种建立与自我和与世界的关系之方式,一种处理自我和世界的方式,一种让自我和世界为自己所用的方式”;化用之中包含着接触或掌控自我和世界的能力,强调“不是被动地接受某样事象,而是主动地解决并独立地吸收内化”[27]。耶姬特别指出,对公共空间的化用比使用更为重要——因为在化用的过程中,我们通过在公共空间留下标记而将其转变为我们的专属空间,将我们的个人目的与个人品质烙刻其中[27]。可见,化用是再次建立人地关系的生活形式实践,能籍此重新掌握被异化的日常生活。于此,本文在其基础上提出一个分析办公工位的数字劳动空间理论框架(图 1)。

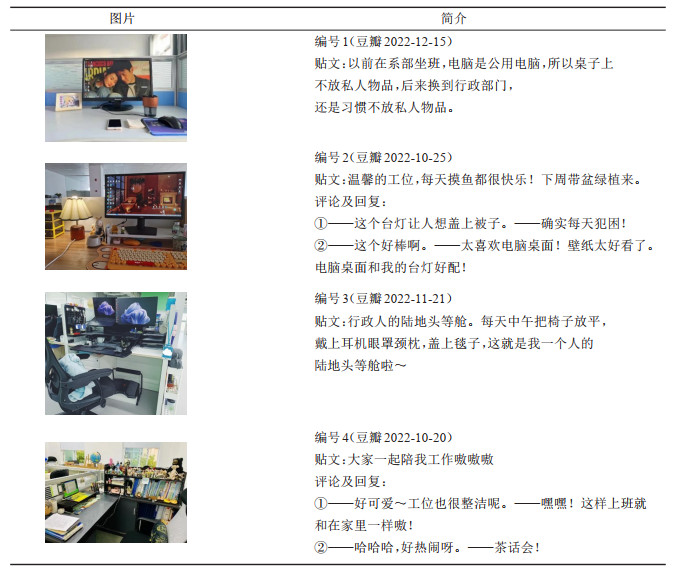

|

图 1 基于办公工位的数字劳动空间异化—化用过程 Fig.1 Process of Alienation-Appropriation in Digital Labour Space Based on Office Cubicle |

具体而言,在办公工位之中,共有三个行动者,即员工、电脑和工位。电脑作为固定资产,是数字经济时代的生产工具,也是塑造空间的根本动力。由于电脑的存在,工位作为一个数字劳动空间才正式生产出来,成为承载机器的生产空间。与此同时,电脑作为生产工具,还蒙蔽了员工的身体感知,使得员工的所有行动都紧紧围绕电脑而展开,身体所处于的工位空间沦为次要之物。换言之,使得员工与工位之间的关系隔着一台电脑,并非直接置身于工位之中,员工与工位之间的人地关系被异化。本文提出这种电脑的日常异化策略是一个“工位束缚”的过程。然而,并非所有员工都仅仅被动地、漠然地接受机器蒙蔽,员工也会选择调整电脑的办公软件或桌面壁纸,以此尝试改造电脑;员工还会在工位上布置部分个人物品,以化用、占据一个专属的工位。本文提出这种员工的日常抵抗策略是一个“空间化用”的过程。

4 研究发现 4.1 工位束缚在数字经济时代,公司的电脑就是工厂的机床,数字平台的运作是依赖电脑源源不断地生产代码或处理程序。因此,电脑作为重要的生产工具,在公司之中被贴上“固定资产”的标签——这不仅说明电脑作为一种所有权归属公司的有形资产,更是说明电脑带有“固定”的符号象征,即相较于电脑,员工更容易被视为一种随时变动、更替频繁的“流动资产”。“或许是我们领导思想太超前,实行‘hot desking’随便坐原则,所以工位不能放私人物品。但我还挺怀念一个一个半封闭的工位,能放好多东西,是属于自己的个性化空间。……(共享工位)这样的确大大地提高了灵活性和韧性,并且减少了扩租成本。但不好的地方就如我提到过的缺少一定私密性和个性化的归属感(豆瓣K,2022-11-02)。”工厂的流水作业是工人与机床都处于固定位置,商品在流动。但在公司之中,只有电脑处于固定位置,文件与数据等商品在不同电脑之间流动,共享工位的员工身体也在不停流动。共享工位是由电脑主宰,员工无法改造这一数字劳动空间。

由于电脑是如此重要,提高电脑在工位之中的主导作用,就成为了公司提高生产效率与规模效率的解决方案之一。不少企业引入日本的“5S检查”①,以管治员工的办公惯习,规训员工的身体劳动,使其工作时间内只能专注于操作电脑。“除了一个杯子、电脑键盘和临时用的本子,桌面啥都不能有。我同事因为检查的时候桌面放了多一个水果就被扣了几十块钱(豆瓣C,2022-10-21)。”“我司禁止放任何与工作无关的东西,哪怕改一个输入法皮肤都会被说‘这里不是你可以展示个性的地方’(豆瓣P,2022-11-27)。”这种情况广泛存在于不同类型的企业之中,“我们国企这样搞,单位就让你出去了。一切跟工作无关的全都不能放单位,更别说桌子上(小红书E,2023-02-08)。”通过强制性的规章制度和周期性的检查仪式,电脑被建构为工位的中心,从而塑造出一个“良好”的生产秩序。员工被全面统制,无论是肉身还是精神,在工位之中都只能人机对话,员工的身体被矮化至电脑的延伸,被剥离了任何“多余”的身心需求。至此,就开始了机器蒙蔽的具体过程:员工的身体被嫁接至电脑之上,与周围空间脱离开来,电脑控制了整个工位空间和数字劳动过程。当机器蒙蔽的过程每天持续运作时,电脑对员工的日常异化亦随之发生。

当电脑充分发挥其机器蒙蔽作用后,工位就只是电脑的冰冷的、物理的空间容器,电脑成为了工位之中唯一不可被替代的行动者,工位完全束缚员工的身体。“我们单位的电脑不好用,很多操作软件都带不起来,我只能自己买一台性能比较好的手提电脑,每天带着上下班……感觉有没有工位都无所谓,我有电脑就够了(受访者G,2023-06-02)”“我的电脑曾是公用电脑,性能比较好,所以在我来之前,大家都会用这台电脑画图。现在等我下班之后,也有同事会借用我的电脑来画图,所以工位上我只有水杯和纸巾。……工位是分给我了,但没有归属感(受访者L1,2022-11-21)。”电脑占据工位之后,员工与工位之间就始终处于一种难以弥合的疏离关系。此时的电脑的性能远高于员工的技能,工具的地位远高于人类。这种日常异化的过程,其结果就如Vaneigem所言:“由于被异化的中介(工具、思想、虚假的需求)裹挟,客观世界(如果你愿意的话,或者可以称之为自然)最终被一团屏障所围住:因此,矛盾的是,人们越是改造自己和世界,就越是与自己相异。”[28]员工越是盲从电脑,就越是陷入机器蒙蔽之中,就越是与周围世界格格不入。“编号1”(表 1)的员工就已经落入到一种自甘被机器蒙蔽的状况,工位成为束缚员工自由意志的剥削空间,人地关系呈现解耦状态。

| 表 1 工位照片及其简介 Tab.1 Pictures of Office Cubicles and Their Introduction |

在人本主义的影响下,“家”一直被建构为温暖的港湾,是安全、稳定、舒适且远离工作的空间。因此,这种温馨的感觉也反过来被员工引入工位,以抵御电脑的机器蒙蔽过程。在“编号2”(表 1),电脑壁纸被更改为一张家的图片,图片之中浴缸已经倒上热水,壁炉已经点上柴火。此外,工位上放置了一盏床头灯,整个工位的氛围相对昏暗。“我很喜欢这个工位,给我感觉像临睡前沐浴并准备休息一样,所有的纷扰都隔在门外,不用再为工作而苦恼(受访者Z,2022-11-22)。”此外,又如“编号3”(表 1),该员工将工位改造为舒适的休息空间,不仅将枕头和毛毯带到工位之中,而且选购了一张能够放平的椅子。“老板曾经对我说:‘你把家搬来了’,我就笑笑回复:‘公司就是我的家’(小红书A,2023-04-10)”。这种工位布置方式是将个人物品带到工位之中,从而使得工位在某种程度上能够实现在家的休息功能。此时,工位就模糊了其作为数字劳动空间的空间属性,与家庭空间部分重叠在一起。与居家办公时,家空间被建构为替代性的办公空间或学习空间不同[29],这种工位布置方式是强调将工位建构为替代性的休息空间,其替代策略的本质不是为了更好地办公或学习,而是为了抵抗机器蒙蔽和工位束缚的不适。

“编号4”(表 1)也是在营造另一种家的感觉,员工在工位上摆放了一个书架,其顶层放着数十个玩偶,并认为玩偶是在举行“茶话会”。可以说,这是在将玩乐空间搬移至数字劳动空间之中。玩偶在家庭之中多是专属于幼童的物品,是让无法用言语表达情感的幼童作移情所需。将玩偶从家庭挪至工位的行动,其实从侧面突显了员工对数字劳动空间感到不适。“因为平时没空养宠物或植物,我就想放一些玩偶,会有生机的感觉,像有人陪伴。自己给生活一点甜(受访者L2,2022-11-17)。”通过在工位之中摆放玩偶,员工能削弱数字劳动期间的陌生感和孤独感。与情感劳动不同,数字劳动之中公司并不一定要求员工表达其充沛感情,因此员工在工位大多面对的仅是同事与电脑。然而,职场里与同事的人际关系更多时候是一种对抗性竞争;虽然每时每刻都在“人机对话”,但电脑并不会回应员工的感情。因此,玩偶成为一种特殊陪伴,是员工的移情对象,满足员工对情感空间的需求。

除了改造工位,更常见的是改造电脑。当分配到一台电脑之后,很多员工会选择通过更换壁纸或下载软件等方式来使得电脑更加符合个人工作习惯。“前一任(员工)安装了好多乱七八糟的软件,运行很慢。我第一时间把软件都卸载了,然后安装自己常用的浏览器和日程表,再调整了一下位置。……偶尔累了,我会用电脑偷偷看会电视剧(受访者Q,2022-11-17)。”在工厂的机床之中,工人是无法改造机床,只能熟习机床的操作方式并严格遵循。但由于电脑可以被改造,因此其往往是员工抵抗机器蒙蔽的重要一步。通过改造,电脑不再仅是公司的生产工具,更是员工的休闲工具——员工再次掌握电脑,不再完全被电脑所控制。此外,员工还能通过增加电脑设备而进一步掌控空间。“我们办公室很小,中间是会议桌。如果其他人开小会,我就戴上耳机,听一些轻音乐(受访者C,2022-12-19)。”“(桌面上的)计时器是个辅助工具,可以提醒久坐之后该起来走一走,去上厕所等等,不用一直看着电脑(小红书L,2023-06-14)。”通过加装各类个人电子产品,员工实现了重新获得主体性的目的。换言之,员工实施了空间化用的策略:通过各种改造空间的行动,重新从电脑手中夺回工位的“主权”。此时电脑对员工的蒙蔽力度被不断削弱,员工逐渐在工位之中发挥主导作用,从而融入一个经过重构的数字劳动空间。

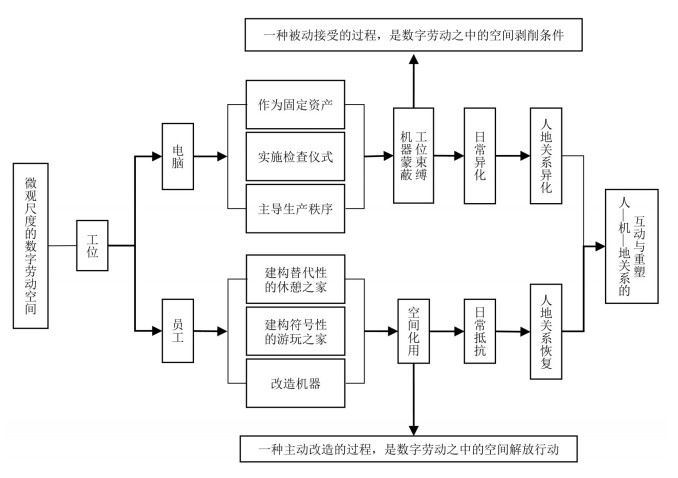

4.3 日常异化与日常抵抗机制正如对物质劳动的剥削过程发生工厂那般,对非物质劳动的剥削也依赖一定的时间—空间前提条件,Negri曾表示:“当你坐在星巴克的时候,价值榨取的过程已经完成了,通过各种无线网络完成了。”[30]咖啡馆之所以成为一个剥削劳动的空间,是因为劳工此时置身于咖啡馆。换言之,用地方式不再是划分空间属性的度量标尺,而是身体活动,即数字劳工身体的活动空间,决定了咖啡馆成为劳动的发生空间。身体以其具身性而成为人类与空间相耦合的媒介,劳动作为一种不断侵蚀劳工的主体意识的具身活动,使得劳工无论在工作场所或消费场所之中都沦为了资本的附属装置。因此,Harvey提出劳工的“身体沦为资本积累的一种策略”[31],而身体所在空间也必然沦为资本积累的空间。在此意义上,数字劳动空间揭示了数字劳动主体或数字劳动活动背后的社会秩序或社会过程,揭示了数字劳动所遮蔽的种种运作机制。通过分析数字劳动中的工位束缚与空间化用过程,可以窥探数字劳动的日常异化与日常抵抗机制(图 2)。从微观尺度空间而言,可以发现这是一次电脑与员工在争夺工位的主导作用的过程。电脑作为行动者之一,代表着企业意志与资本逻辑。当企业实施各种规章制度来促进电脑成为工位的主导者时,电脑就不断异化员工与工位之间的关系,电脑通过机器蒙蔽不断对员工实施日常异化策略。无论是共享工位还是检查仪式,都迫使员工屈服于电脑,工位成为供奉电脑的神殿。换言之,与以往劳动空间主要是“人治”不同,数字劳动空间还存在一个“机治”的过程,工位也随之成为束缚员工的剥削空间和异化空间。然而,员工也致力于日常抵抗这种异化过程。通过仿造家庭和改造机器等空间化用的方式,员工重新主导工位,重新构建起工位之中的人地关系。

|

图 2 微观尺度数字劳动空间的日常异化与日常抵抗机制 Fig.2 The Mechanism of Everyday Alienation and Everyday Resistance in Micro-scale Digital Labour Space |

机器蒙蔽及其引致的工位束缚是一种被动接受的过程,是数字劳动的空间剥削条件。资本积累依赖于剥削劳动剩余价值,而机器蒙蔽和工位束缚的本质是迫使员工持续提高生产效率,从而使得资本能更快积累。空间化用则是一种主动改造的过程,是数字劳动的空间解放行动。通过空间化用,生产空间被改造为休憩空间或游玩空间,工位不再是一个只追求生产效率的劳动空间,也是一个再次进入生活形式的可能途径。总而言之,工位作为微观尺度的数字劳动空间,电脑与员工在其中不断纠缠,工位束缚与空间化用的过程相互竞力、此消彼长,最终在工位形成复杂而生动的人—机—地互动关系。

5 结论与讨论 5.1 结论通过对员工、电脑、工位三者间关系的分析,本文勾画出一幅数字劳动空间博弈之中的日常异化与日常抵抗整体图景,深入解释微观数字劳动空间中“人—机—地”关系的复杂互动。本文基于耶姬的研究,提出一个分析办公工位的数字劳动空间理论框架,并展开相关实证分析,发现:①数字劳动空间之中,共有人类、机器和空间三个行动者,三者之间存在着多重耦合与解耦过程。这种过程表明三者之间具有复杂的空间博弈对抗关系。②电脑主导的工位束缚与员工主导的空间化用是数字劳动空间博弈的两个主要过程,日常异化与日常抵抗两股力量交织在数字劳动空间之中。数字劳工并非处于一种单向被剥削的模式,空间博弈的本质是资本对数字劳动的剥削,以及数字劳工对资本的抵抗。③数字劳动空间是数字劳动批判的重要角度,有利于从地的视角补充数字劳动之中的人地关系研究,探析数字劳工与数字劳动空间之间的关系,拓展马克思主义地理学的研究论域。

5.2 讨论数字劳动空间作为数字社会的新型阶级矛盾空间,揭示了“算法吃人”[32]的数字经济残酷现实。因此,学界理应对其作进一步的深入研究。受限于现实局限,本文并未能展开关于数字劳工的地理信息空间分布格局特征研究,以及不同地域和不同人口特征对于数字劳动空间异质性的影响。换言之,有必要从宏观的全球尺度或者国家尺度来进一步探究数字劳动空间的结构特征,这种研究有利于更加全面地把握数字劳动空间的发展趋势,为提出全球化的数字劳工解放方案作充分铺垫。此外,本文聚焦分析了办公工位,但在数字产业链的上中下游职业里还存在大量其他类型的数字劳动空间,值得将其置于整个历史—地理社会系统之中再作审视。

“如同工业社会的生产体系造就了风险社会一样,数字社会也造就了失控社会”[33],当人们将更多生命信息让渡给机械而僵化的数字代码程序之后,人们愈发发觉自己的生活陷入失控之中。数字代码程序是新的凝视与规训工具,民众渴望在数字社会对生活的异化之中再次觅得主体自由。当数字平台的触角蔓延至各行各业之后,一种新的“数字拜物教”油然而生,以“大数据”“云服务”“智慧应用”等为话语特征的数字化解决方案似乎成为了当代社会重大问题的首选答案;但这些答案背后,又似乎愈发远离当前社会真实呼唤,中下层数字劳工进入数字善治的门槛极高,甚至反倒不断被数字平台所劳役宰制。本文所提出的“空间化用”数字劳工日常抵抗方式,也同样存在着后马克思主义的“革命浪漫主义”弊病,即似乎对革命怀有过于浪漫的倾向,欠缺讨论一个真正解放数字劳工的方案。但是,数字劳工并非完全是等待启蒙的工人,因此其日常抵抗的本质应被视为一种“弱者的武器”——由于缺乏强大有力的革命抵抗方式,这种个体的空间化用策略,成为了一种处于弱势的员工对抗处于强势的企业之方式。美国学者Scott在其著作《弱者的武器》(Weapons of the Weak)之中认为,马来西亚农民以低姿态的反抗技术进行自卫性的消耗战,以避免公开反抗的集体风险[34]。尚未组织起来的数字劳工,难以形成集体力量去对抗数字劳动秩序,即便选择正面冲突也具有较大的斗争风险。在这种情况之下,他们更倾向借助空间工具,实施更为柔和的日常抵抗方式,其本质与马来西亚农民选择假装顺从、装傻卖呆、暗中破坏等社会行动是一致。然而,这样蕴藏“机心”的日常抵抗,事实上又不断孕育着变革力量——数字劳工通过社交媒体等数字平台,相互交流日常抵抗的实践经验,相互学习日常抵抗的斗争策略,从而不断扩大斗争力量与斗争范围。

马克思主义地理学是一门“批判资本主义的地理不平衡,强调直面现实并力图改变[35]”的人文地理学分支学科。地理不平衡是一种资本积累主导下的生产要素配置空间模式,在加快构建高水平社会主义市场经济体制进程中,借助马克思主义地理学的视角来分析数字资本和权力的空间互动过程,把握地理不平衡发展症结,探索要素配置新格局以促进高质量发展,是人文地理学守正创新的题中之义。同样,马克思主义地理学是地理学与社会学、政治学等进行跨学科对话的重要接口。通过聚焦数字劳动等前沿议题,将“空间”这一关键词带入其他学科理论论域之中,能够扩展出数字劳动空间研究的新视野,或可成为人文地理学转型发展的弦外之音。

注释:

①“5S”是5个日语单词的罗马拼音首字母,分别是整理(seiri)、整顿(seiton)、清扫(seisō)、清洁(seiketsu)和素养(shitsuke)。

| [1] |

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[N]. 人民日报, 2021-03-13(7). [Outline of the 14th five-year plan (2021—2025) for national economic and social development and vision 2035 of the People's Republic of China[N]. People's Daily, 2021-03-13(7).]

|

| [2] |

习近平. 不断做强做优做大我国数字经济[J]. 求是, 2022(2): 4-8. [Xi Jinping. Building up the strength, quality, and size of China's digital economy[J]. Qiushi Journal, 2022(2): 4-8.] |

| [3] |

Kenney M, Zysman J. The rise of the platform economy[J]. Issues in Science and Technology, 2016, 32(3): 61-69. |

| [4] |

陈龙. "数字控制"下的劳动秩序——外卖骑手的劳动控制研究[J]. 社会学研究, 2020, 35(6): 113-135, 244. [Chen Long. Labor order under digital control: A study on the labor control of take-out platform riders[J]. Sociological Studies, 2020, 35(6): 113-135, 244.] |

| [5] |

Fuchs C. Capitalism, patriarchy, slavery, and racism in the age of digital capitalism and digital labour[J]. Critical Sociology, 2018, 44(4/5): 677-702. |

| [6] |

Richardson L. Coordinating office space: Digital technologies and the platformization of work[J]. Environment and Planning D: Society & Space, 2021, 39(2): 347-365. |

| [7] |

Bissell D, del Casino V. Whither labor geography and the rise of the robots?[J]. Social and Cultural Geography, 2017, 18(3): 435-442. |

| [8] |

Richardson L. Digital work: Where is the urban workplace and why does it matter?[J]. Geography, 2022, 107(2): 79-84. |

| [9] |

Castree N, Coe N, Ward K, et al. Spaces of Work: Global Capitalism and the Geographies of Labour[M]. London: SAGE Publications, 2004.

|

| [10] |

Lier D. Places of work, scales of organising: A review of labour geography[J]. Geography Compass, 2007, 1(4): 814-833. |

| [11] |

Gray N, Clare N. From autonomous to autonomist geographies[J]. Progress in Human Geography, 2022, 46(5): 1185-1206. |

| [12] |

Negroponte N. Being Digital[M]. London: Vintage, 1996: 1-272.

|

| [13] |

方勇. 庄子译注[M]. 北京: 中华书局, 2010: 192. [Fang Yong. Translation and Commentary of Zhuangzi[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2010: 192.]

|

| [14] |

梁彬, 颜秉秋. 马克思主义地理学简述[J]. 中山大学研究生学刊(自然科学、医学版), 2006, 27(4): 18-28. [Liang Bin, Yan Bingqiu. A brief introduction of marxism geography[J]. Journal of the Graduates Sun Yat-sen University (Natural Sciences, Medicine), 2006, 27(4): 18-28.] |

| [15] |

Kitchin R, Dodge M. Code/Space: Software and Everyday Life[M]. Cambridge: MIT Press, 2011: 3-21.

|

| [16] |

Briziarelli M. Spatial politics in the digital realm: The logistics/precarity dialectics and Deliveroo's tertiary space struggles[J]. Cultural Studies, 2019, 33(5): 823-840. |

| [17] |

Heiland H. Controlling space, controlling labour? Contested space in food delivery gig work[J]. New Technology Work and Employment, 2021, 36(1): 1-16. |

| [18] |

Paakkari A, Rautio P, Valasmo V. Digital labour in school: Smartphones and their consequences in classrooms[J]. Learning Culture and Social Interaction, 2019, 21: 161-169. |

| [19] |

Bergan T, Gorman-Murray A, Power E. Coliving housing: Home cultures of precarity for the new creative class[J]. Social and Cultural Geography, 2021, 22(9): 1204-1222. |

| [20] |

Green P. Disruptions of self, place and mobility: Digital nomads in Chiang Mai, Thailand[J]. Mobilities, 2020, 15(3): 431-445. |

| [21] |

Dutta M. Place of life stories in labour geography: Why does it matter? [J/OL]. Geoforum, 2016, 77: 1-4. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.10.002.

|

| [22] |

Kingma S. New ways of working (NWW): Work space and cultural change in virtualizing organizations[J]. Culture and Organization, 2019, 25(5): 383-406. |

| [23] |

Kingma S. The constitution of 'third workspaces' in between the home and the corporate office[J]. New Technology, Work and Employment, 2016, 31(2): 176-193. |

| [24] |

Graham M. Regulate, replicate, and resist-the conjunctural geographies of platform urbanism[J]. Urban Geography, 2020, 41(3): 453-457. |

| [25] |

Grenzdörffer S. Transformative perspectives on labour geographies -the role of labour agency in processes of socioecological transformations[J/OL]. Geography Compass, 2021, 15(6): e12565. https://doi.org/10.1111/gec3.12565.

|

| [26] |

郑作彧. 化用的生活形式, 还是共鸣的世界关系?——批判理论第四代的共识与分歧[J]. 社会科学, 2021(3): 53-67. [Zheng Zuoyu. Appropriated forms of life, or resonant world relations?: Consensus and divergence in the fourth generation of critical theory[J]. Journal of Social Sciences, 2021(3): 53-67.] |

| [27] |

Jaeggi R. Alienation[M]. New York: Columbia University Press, 2016: 36-38.

|

| [28] |

Vaneigem R. The Revolution of Everyday Life[M]. London: Rebel Press, 2001: 86.

|

| [29] |

袁振杰, 周健好, 谢宇琳, 等. 以家为校: 新冠疫情背景下大学生替代性学习空间的建构及策略[J]. 地理研究, 2022, 41(6): 1684-1699. [Yuan Zhenjie, Zhou Jianhao, Xie Yulin, et al. Making home as school: Construction of alternative education space at home among Chinese undergraduates in the context of COVID-19 pandemic[J]. Geographical Research, 2022, 41(6): 1684-1699.] |

| [30] |

沈河西. 专访奈格里: 当你坐在星巴克时, 价值榨取过程就已完成[N]. 澎湃新闻, 2017-06-07. [Shen Hexi. Interview Negri: When you sit at Starbucks, the process of value extraction is complete[N]. The Paper, 2017-06-07.]

|

| [31] |

Harvey D. Spaces of Hope[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000: 101.

|

| [32] |

朱云汉. 数字文明时代对政治思潮创新的呼唤[J]. 世界政治研究, 2022, 5(1): 1-5, 164. [Zhu Yunhan. A call for innovation in political thoughts in the age of digital civilisation[J]. World Politics Studies, 2022, 5(1): 1-5, 164.] |

| [33] |

董金平, 周丽云. 生产、失控与共鸣——数字资本主义视角下的社会理论批判[J]. 当代世界与社会主义, 2022(5): 26-34. [Dong Jinping, Zhou Liyun. Production, out of control and resonance: A critique of social theory in the perspective of digital capitalism[J]. Contemporary World and Socialism, 2022(5): 26-34.] |

| [34] |

Scott J. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance[M]. New Haven: Yale University Press, 1985: xv-xxii.

|

| [35] |

蔡运龙, 叶超, 特雷弗·巴恩斯, 等. 马克思主义地理学及其中国化: 规划与实践反思[J]. 地理研究, 2016, 35(8): 1399-1419. [Cai Yunlong, Ye Chao, Trevor Barnes, et al. Marxist geography and its development in China: Reflections on planning and practice[J]. Geographical Research, 2016, 35(8): 1399-1419.] |