2. 湖北省数字文旅研究院, 武汉 430062;

3. 华东师范大学 中国行政区划研究中心, 上海 200241;

4. 华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241;

5. 山东理工大学 经济学院, 淄博 255012;

6. 福建师范大学 文化旅游与公共管理学院, 福州 350117

2. Hubei Digital Culture and Tourism Research Institute, Wuhan 430062, China;

3. Research Center for China Administrative Division, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

4. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

5. School of Economics, Shandong University of Technology, Zibo 255012, China;

6. School of Cultural Tourism and Public Administration, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China

随着全球化进程中农村地区的混合重建和后农村时代的固有开放性,农村被视为处于复杂交织的状态,其中各种力量不断统一和分离。Hoggart和Paniagua[1]认为在过去几十年中,农村发展经历了去农业化和后生产主义的过程,逐渐从农业过渡到更加多样化的经济活动,包括手工业、创意产业、零售业和旅游业。这一显著转变促使Woods[2]等许多学者呼吁从后农村主义的角度来理解农村发展。

后农村时代面临着与无障碍和连通性相关的一系列挑战,适用于物理和虚拟领域,包括农村交通运输基础设施和服务的限制,以及新兴信息通讯技术基础设施的发展和弹性限制[3]。这些限制影响着农村地区的物理流动和虚拟互动,导致农村地区发展的滞后。1980年代以来,互联网和信息通信技术的进步一直在改变社会与经济活动。Castells[4]、刘卫东和甄峰[5]提出互联网的出现以及新的信息和通信技术的发展导致整个社会产生巨大变化,形成所谓的信息社会,也被认为是农村和城市发展的新社会范式。

不过,由于创新扩散技术门槛的存在,数字经济迄今为止被认为是城市现象,因此,许多研究倾向于忽略农村地区。Grimes[6]等地理学者强调了规模化的意义,对“距离死亡”等观点进行了驳斥,全球化时代城市经济活动持续集中,城市在信息社会仍然具有优势。尽管不同学科学者都对农村数字技术应用的结果存在疑问,但事实上,不断向农村扩散的信息通讯技术已经深刻地影响了世界上许多农村地区的经济发展、社会结构和日常生活。互联网技术已成为推动农村人地关系转型的驱动力,使农村地区与全球社会经济网络之间的联系更加紧密。

由于农村发展中互联网等数字技术应用逐渐深入,越来越多人认识到,数字技术为农村带来的不仅是空间的跨越与距离的消减,同时与数字媒体的空间互动所产生的社会—技术—文化效应,以及在此基础上确立的日常生活秩序,也为农村社会、经济、空间、生态等不同层面带来新的反馈。本文从数字技术与农村地区发展的互动关系出发,基于地理学视角,梳理农村地区发展的数字化现状,描述农村发展中可能存在的数字转向趋势。

2 农村数字转向内涵:信息技术赋能农村发展数字转向的提出与互联网等数字技术在社会经济等各个层面的广泛与深入应用密不可分。Koskela[7]在揭示空间与权力关系的过程中,关注到监视(网络摄像头)这种特殊控制形式,在此过程中使用“数字转向(digital turn)”概念,去理解遍布摄像头的“监控时代”城市中权力和空间的新型关系。基于地理学术和跨分支学科在实践中存在数字化转折的现状,以及地理与数字之间关系日益密切的背景,Ash等[8]发表在Progress in Human Geography的期刊论文正式提出了地理学的数字转向,其认为数字转向的提出不是与已有地理理论和实践的根本对立,而是希望刻画数字作为地理研究的主客体所表现出的明显转向,以及数字对地理学思想、理论和实践产生普遍影响的方式,提醒学者地理学向数字的转变早已内化。地理学中数字转向肇始于数字地理的研究,Castells[9]认为信息和通信技术的进步,将改变地方发展的原有模式。此后,关于互联网等数字技术的出现是否将导致空间距离的消失,成为研究的重点。甄峰等[10]分析了数字时代的城市空间组织结构变迁,以及城市的发展将走向中心化抑或是去中心化,Clarke等[11]、汪明峰和卢姗[12]等研究了电子商务的发展是否会导致线上购物取代线下购物。在数字地理研究不断深化的过程中,数字不平等问题也被很多学者关注,Van Dijk和Hacker[13]等从接入、使用、应用效果等层面不断丰富数字鸿沟的概念,De Blasio[14]等实证探究了区域、城乡间的数字鸿沟,Loo和Wang等[15]认为数字技术的进步虽然弥合了区域和省际间的数字鸿沟,但城乡间的数字鸿沟在逐渐扩大。这些研究丰富了数字技术与地理学的互动,为数字转向概念的提出奠定基础。

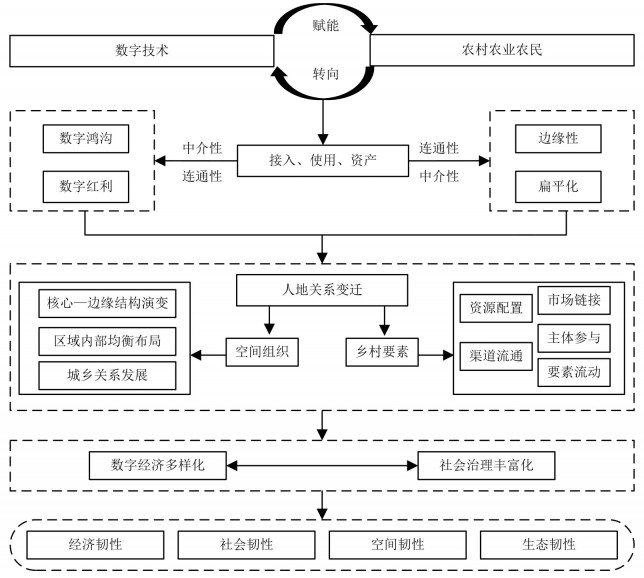

在农村数字化研究层面,越来越多的学者将数字技术作为农村人地关系演进的关键解释要素,重塑农村发展的阐释框架。随着信息通信技术在20世纪80年代末和90年代初日益成为社会经济发展的重要层面,研究人员对由此产生的地区经济发展效应表现出越来越大的兴趣,尤其是农村地区。Tsiligirides[16]等最早开始从理论上评估即将到来的数字时代给未来的农村地区发展带来的重要影响。这些早期研究与Castells[17]颇具影响力的著作一起,为地区发展领域关于先进数字技术作用的争论奠定了基调。互联网的普及,给农村地区带来了前所未有的机遇,数字技术与农村发展产生紧密的互动关系(图 1)。从实践来看,数字转向是数字技术赋能乡土要素引起的农村地区人地关系变迁的过程。有关农村地区数字转向的研究最早集中在农村地区缺乏数字连通性的问题上,只有接入并使用互联网,最终才能将数字技术变为农村的资产[18]。作为一种颠覆性技术,互联网在产业链和价值链理论体系中扮演了去中介和再中介的角色,对传统农村人地关系产生了巨大影响[19]。罗震东和何鹤鸣[20]认为互联网技术改变了偏远、闭塞的劣势区位,打破物理阻碍,缩短生产者与消费者之间的间隔,将极化的农村变得扁平化。席广亮等[21]指出互联网改变了城乡要素流动的方向,促进了资源的双向配置。数字技术通过渗入农村各个层面,对社会经济产生差异化的冲击,相应形成不同的重构效应,对社会网络、乡土空间、生态环境等不同维度复杂韧性的建构产生重要影响。

|

图 1 数字技术与农村发展互动关系 Fig.1 Relationship Between Digital Technology and Rural Development |

在信息技术渗透过程中,经济数字化首先体现在农村电子商务方面。关于电商空间扩散,Anderson等[22]针对电子零售的普及程度是否可能对经济的空间结构产生影响提出两个相互针对的假说,分别是基于城市创新假设的技术扩散假说和基于农村需求假设的效率优先假说。Farag等[23]对荷兰电商的研究显示,对于缺少商店的偏远地区和人口稀少地区而言,网络购物在克服空间摩擦方面显得特别有价值。当然也有研究发现创新扩散假设的支持性证据,关于农村电商使用率是否会高于城市一直是一场有趣的辩论。此外,农村电商发展是否将导致区域空间极化也成为重要研究问题。目前,关于农村电商空间极化特征的描述存在两种不一致的观点,汪凡和汪明峰[24]、单建树等[25]通过GIS空间分析认为农村电商梯度分布,区域间差异显著。许婵等[26]研究认为电商的发展导致农村地区产业发展的“边缘革命”,农村将走向更均衡的发展格局。

在信息化与全球化的双重推动下,中国农村地区构建了地区生产网络,逐步加入全球生产网络并迅速发展。中国农村电商集群的出现挑战了曾经认为的不切实际的想法,即农村贫困人口在没有外来援助的情况下无法使用信息通讯技术实现线上经济。Leong等[27]对中国偏远村庄的深入案例研究,展示了互联网技术如何赋予边缘化社区权力,从而形成自下而上、自我发展的农村电商生态系统。中国淘宝村的发展有力地证明了发展中国家和落后地区可以凭借互联网参与全球生产网络逐步实现技术升级和价值链提升,甚至嵌入到全球生产网络,为实现边缘革命提供可能。且随着移动互联网、直播等数字技术的变革,农村电商的业态正不断更新。

3.1.2 农业生产数字化农业数字化最早始于20世纪80年代精准农业(precision agriculture)概念的提出,精准农业是以地理信息系统等“3S”技术为核心支撑的农业生产体系[28],也是基于信息通讯技术建构的农业生产革命。随着信息通讯技术在农业部门的深入应用,20世纪末数字农业(digital agriculture)概念兴起,数字农业是“数字地球”发展战略的切入点之一。

数字经济与农业深度融合重构农业产业价值链,形成生产经营全过程数字化的精准农业。在知识经济时代,农业活动越来越由采用的技术决定。信息通信技术成为农业市场生产力背后的加速力量。农业生产中信息技术的实施与组织绩效的提高之间存在积极关系,信息通讯技术提供更高的生产率、更高的客户满意度,为农业创造更高的价值。Montegut等[29]指出这些新技术不仅在获取硬件和软件方面发挥重要作用,而且在通信过程中通过更有效的系统产生附加价值,改善信息分析和评估,从而在农产品价值链的各个层次上以不同的方式进行革新。陈国军和王国恩[30]通过案例研究发现精准农业和数据驱动的数字农业通过将农业生产的各个环节与最新的信息通讯技术相互融合,形成了“盒马村”等先进农业发展的典范。

3.1.3 农村数字创意产业自创意经济被定义以来,Florida[31]认为创意经济的产生导致社会阶级结构产生变化,于2002年提出创意阶层的概念,创意产业则是综合文化产业和创意产业定义形成的概念。在创意产业形成早期,其通常被认为具有城市倾向,大多数的研究也是围绕城市更新及绅士化进行。Glaeser[32]在研究高质量人力资本与区域增长关系时也强调地点质量对于创意阶层具有重要意义。Lorenzen[33]进一步指出吸引人才的舒适物(amenities)是“专用化”的消费物,难以在农村找到足够市场,因此创意产业更适合城市。

但是农村地区存在的特殊“场所”优势,对创意产业和创意工作者有巨大的吸力,恰恰是自然环境、生活质量和农村的文化遗产会吸引创意阶层来到农村地区。姜辽等[34]通过对案例村的分析认为创意产业正在成为农村地区一个不断增长的部门,创意从业人员越来越多地被农村吸引,将农村作为反思和灵感获取的场所。数字技术介入创意产业,艺术作为一种文化力量产生对农村的审美修复。

然而,农村创意产业的前景在很大程度上取决于农村地区数字连接的技术。Townsend等[35]强调宽带接入和传输链路建构的重要性,认为农村创意产业得以发展,创意产业与客户之间的联系,以及高质量数字创意产品的传输,都需要稳定高速的宽带支持。信息通信技术创造了新的农村地理环境,富有创造力的农村是受文化启发和企业家精神驱动的农村,在这里空间的重要性降低,而地点的重要性提高。作为支撑农村知识经济“文化转向”的一部分,创意产业被认为给农村发展提供了巨大机遇,甚至部分乡村地区依托油画、音乐等艺术创意产业发展成为“网红村”。信息通讯技术缓解了经济和地理偏远的局限性,尤其是对于创意产业的非物质和象征性产品。有学者称其为“后生产主义农村”,在数字技术支撑下,其经济基础已经至少部分地从农业生产转移到了消费、娱乐和再创造上。

3.1.4 农村旅游数字化农村旅游数字化也是农村经济发展数字化的关键一环。随着互联网技术和移动应用技术的快速发展,农村旅游逐步进入到数字化时代。农村旅游产业数字化分为多个阶段,首先,OTA(online travel agency)平台的出现改变了游客选择旅行产品的方式,新技术可以使游客的旅行体验极大增强,而不仅仅是使农村旅行预订变得更容易。正因如此,Huang[36]发现农村旅游数字化曾一度被理解为农村旅游的电商模式,但事实上,农村旅游数字化对互联网的利用程度远远超过旅游商品电商化,还包括旅游产品、旅游计划、旅游感知和旅游体验等数字化,这正是农村旅游数字化的下一阶段。在此阶段,通过互联网的延伸,农村地区可以通过数字媒体的方式构建农村地区的旅游形象与旅游感知。Meta、抖音等社交平台的流行也为乡村旅游发展提供新的机遇,越来越多的农村通过短视频向游客展示,成为网红景点,吸引着游客的关注。

农村旅游被认为是在农村地区发展的一种旅游活动,个人的主要动机是与农村生活方式或自然环境的接触。旅游业在许多农村经济体中代表着重要而多样化的部门,新的信息技术已经改变旅游业,从需求角度看,互联网极大地影响了旅行者的行为,个人可以通过直播技术、沉浸式技术等方式与旅游目的地进行直接互动。因此,Uriely[37]认为新颖的是数字增强旅游的核心概念,通过使用技术,进一步提高旅游体验质量或程度。农村地区从农业生计转移到农村的地方旅游被视为特别受益于数字网络的接入,这使农村居民能够参与旅游的空间再生产。

3.2 农村社会治理数字化 3.2.1 农村数字治理农村社会治理数字化的基础是电子政务与基层治理数字化。在公共管理领域,信息技术和信息变革在实践和经验上一直占据中心地位,一些学者认为凭借信息通讯技术支撑的电子政务可以建立“数字民主”或“虚拟民主”,对数字治理研究具有代表性的英国学者Dunleavy[38]认为数字治理理论的核心在于服务的重新整合,整体的、共同参与的决策方式以及电子行政运作广泛的数字化,是一种具有互补关系的社会治理模式。

在农村治理领域中,典型的电子政务应用是线上投票和网络社群,有助于将农村生活的各个方面纳入公共政策的讨论。Goncalves等[39]发现信息通信技术的发展已通过电子邮件、智能手机和平板电脑等各种数字渠道提供了新型的政府服务,通过这些网络渠道,政府可以将信息传递给用户,而不受距离、时间、地点和不利自然条件的影响。数字服务改善政府部门与农村社区之间的信息共享、政府与公民之间的透明度以及政府与用户之间的信任。通过使用信息通信技术,公民的作用从有限的参与变成了直接参与,消除距离和其他社会经济鸿沟,并赋予人们参与影响其生活的政治进程的力量。随着越来越多的公共服务向线上过渡,电子政务正在被全球农村地区所接受。

3.2.2 农村远程医疗电子医疗是农村地区社会治理数字化的重要方面。远程医疗的概念于1988年提出,随着数字技术、虚拟交互技术与医疗系统的不断融合,电子医疗正在持续向边缘地区渗透。Eysenbach[40]认为电子医疗是医疗信息学、公共卫生和商业交叉领域中的新兴领域,通过互联网和其他相关技术提供或增强医疗服务和信息。目前,世界各地在获取卫生服务方面仍存在差距,生活在农村和偏远地区的居民面临卫生问题和获得护理的障碍。Emami等[41]发现农村地区大部分的居民生活在高质量医疗资源的可达距离外,在人口更为稀疏的地区,医疗服务的可及性甚至更差。电子医疗卫生技术可通过提供跨地理距离的卫生保健和信息交换等来减轻这些障碍,成为解决农村健康问题的可行方案。远程电子医疗被视为一种先天具有跨越空间能力的技术,实际上,各个学科学者已经提出迫切需要,分析远程医疗系统对农村医疗服务的影响。电子远程医疗对农村社区的医疗服务提升至关重要,无论是简单地改善对当地提供的医疗服务质量,还是在扩大医疗服务的范围方面。最重要的是,Broadbent和Papadopoulos[42]的研究表明,除了经济效益以外,互联网可能对于偏远地区的孤独人群具有完全不同的含义,电子医疗也将成为偏远地区居民感受到交流、关心,以及获取健康和福祉的重要工具。

4 农村数字转向效应 4.1 数字技术增强农村经济韧性关于信息技术对当地经济产出的影响,很多学者关注互联网的扩散是否有助于收入的趋同或分歧,从经验上看,大城市更可能获益于互联网技术发展,从而导致收入分歧,所以Galloway[43]等学者质疑农村地区的宽带接入是否具有促进经济发展的潜力。但也有支持趋同的观点,Lin[44]等的研究表明互联网的普及导致了人口较少且经济上孤立地区的就业和工资增长,也就是说,通过降低搜索成本、通信成本和交通成本,互联网对不富裕地区的经济增长贡献也很大,互联网可以极大地增加农村地区的经济弹性。

互联网使用是衡量农村企业在全球农业经济中继续保持竞争力的一种手段,无论是通过加强现有的农业,还是通过转向非农业生计来增加不断下降的农业回报,都将有助于农村地区建构新的经济弹性。信息通讯技术不仅构建农村经济资本,而且通过互联网社交网络提供平台,利用现有的社会资本来构建人力资本,代表了农村经济韧性的主要潜力领域。

但是,互联网技术的发展,也给农村地区带来经济风险,农村中小企业需要在更广阔的市场,甚至是全球市场进行竞争,市场风险增加。基于电商的研究也发现,随着市场的饱和,农村电商主体正出现大量的淘汰,农村居民在使用数字技术创业中将不可避免遭遇创业失败、金融风险等问题,对农村个体的经济韧性造成一定负面影响。

4.2 数字技术提升农村社会韧性邱泽奇等[45]认为信息通信技术的飞速发展建构了一种新的社会秩序,互联网技术的嵌入降低了乡村自治组织的“话语霸权”,同时缓解了农村居民“政治冷漠”的结构性困局,形成由单向“威权主导”向双向“互动博弈”的转型。信息通讯技术的使用扩大潜在的社交网络和归属感,从而对个人的社会包容性和社区的集体社会资本产生积极影响。同时,互联网构造的网络社会,也可以增进社会互动和民主表达,从松散的组织结构转向一个无边界的网络社会,促进与居住在附近和远方的居民与亲友的联系,从而增加农村地区居民的社会参与和社会资本。

当然,除了社会治理,电子商务和网络技术的发展也改变了农村文化与风俗,对农村的共同价值观、村庄的感情以及当地人的生活节奏都产生巨大冲击,这也导致了农村社会文化的复杂化。Lin等[46]基于中国的研究显示网络经济这股新生力量入侵到家庭、宗族、宗教、性别等地方文化结构,带来的疏离感与地方文化传统实践的抵触感融合在一起,形成农村前所未有的社会混合。

4.3 数字技术增进农村空间韧性在数字时代,每个主体都有机会像以前一样在全球化技术驱动时代的优势或劣势之间建立联系或孤立,也正是如此,这些农村空间也在关联中按照不同的方式重新配置,特别是在社会群体内部以及社会群体之间。随着“互联网+”时代的到来,数字技术推动了农村空间重构的过程,自组织模式下的同乡社会网络成为空间变迁的触发器。张嘉欣和千庆兰[47]发现外来人口的进入,使得本地村民成为空间的让渡者,外来村民变为农村空间新主人,本地与外来村民构成混合的空间居住格局。由于数字技术带动产业的发展,农村中的农业生产空间不断减少,非农生产空间逐渐增加,居民的居住空间也被生产功能侵入,表现出多功能化和集约化的特征。农村地区原有的单一、混乱空间形态逐渐变为更加多元化、集聚化、立体化的新垂直和水平空间表征。数字技术改变农村空间韧性是伴随农村产业化与现代化的进程,在各种人流、物流、信息流等要素流动的牵引下,农村的社会网络与权利关系变化导致了农村空间韧性的增加。

4.4 数字技术巩固农村生态韧性数字技术对乡村生态韧性的塑造存在阶段性,一方面,数字经济的发展不断入侵乡村生态环境,出现了生态环境破坏、耕地林地占用等问题。数字技术与农村发展互动过程中,生活、生产、生态复合空间扩大,由于仓储、加工及旅游用地等需求的加大,加之严格的耕地保护政策,林地、草地等往往是建设占用的对象,生态空间被生产功能侵入。另一方面,数字技术带来农村经济的增长,其效应逐渐溢出到乡村生态环境治理与改善,将显著增加农村的生态韧性。张英男等[48]基于案例的研究表明经济的改善,助推着农村公园与绿地面积的增加,改变了农村的整体景观风貌。数字技术对农村生态韧性的建构存在复杂的阶段性效应,无论如何,数字技术背景下,农村生态韧性将随着互联网的使用不断得到巩固。

5 农村数字转向研究述评与展望 5.1 研究述评本文回顾了农村数字化发展的内涵与重点内容,并详细介绍当前这一领域研究的几个重要层面。伴随着技术的渗入,乡土社会要素与人地关系产生新的变化,农村发展出现明显的数字转向特征。

5.1.1 研究内容日益深化农村数字化研究已受到诸多关注,正逐渐建构出鲜明的研究体系。不难发现,全球化背景下的数字转向对农村人地关系产生巨大影响。与国外相比,中国农村数字化发展起步晚,但整体的发展速度近年来不断加快,研究内容也不断深入。不同的研究都强调了数字技术对于农村区域超越地理限制的价值。在农村数字化研究中,后生产主义农村中的零售、旅游等业态研究占据较大的比重,无论是空间结构与效应的探究,还是路径、机制与模式的总结,研究者都给予了较大的重视。同时,数字技术的社会效应也在农村地区受到关注,这与农村天然的地理区位要素紧密相关,已有研究呈现了数字作为一种资产,填平边缘化的农村在社会层面治理鸿沟的过程与路径。关于数字技术与农村发展的研究,在区域空间尺度上,包括区域之间、区域内部,以及城市与乡村之间、乡村内部等不同尺度的研究内容正不断丰富,直播电商、数字游民等后生产主义农村新涌现的不同业态也逐渐纳入到数字转向研究中。

5.1.2 理论视角不断拓展农村发展数字转向具有自身的复杂性,在探讨数字技术在农村地区扩散及区域均衡发展问题时,核心—边缘理论、内生性理论、空间均衡理论等为洞悉其演变规律提供了理论基础。在数字技术渗透到农村的去农业化和后生产主义的过程中,基于对乡村空间人地关系的关注,农村的原真性与商品化是持续被探讨的关键问题。同时,数字技术作为一种特殊力量产生对农村审美环境的修复与空间的更新,推动了农村社会生态空间变迁的过程,绅士化和列斐伏尔的空间生产等理论提供了重要的解释框架。此外,数字技术还在社会治理中塑造多元化的农村主体,形成复杂化的社会网络关系,行动者网络理论在分析多元化的乡村主体权力博弈与妥协中起到重要作用。研究视角的不断拓展给农村发展数字转向动态化研究构建了厚重的理论深度与理论韧性。

5.1.3 研究方法逐渐综合在研究方法层面,不同的学科基于学科内部的主流研究范式采用了差异化的研究手段,以揭示农村发展的数字转向。地理学与经济学更多采用量化研究方法,包括基于大数据、统计数据、面板调研数据的空间分析与回归分析,回归分析中使用较多的是空间计量模型、面板回归模型、结构方程模型等。尺度作为地理学的核心概念之一,是表征地理空间规模、层次及其相互关系的量度。因此,研究方法的使用,也较大程度上受到研究尺度的制约。一般来讲,关于大中尺度的数字技术与乡村发展关系研究,尽管数据的收集具有一定的难度,大部分的研究还是采用了定量的研究方法,提供了较多关于数字技术与农村发展的宏观科学认知。微观尺度的研究则偏好采用案例研究等定性的研究方法,通过问卷、访谈、观察等方式收集数字农村相关的数据与资料,在分析农村数字转向演化过程、路径、机制与模式等方面具有一定优势。当然,学科和尺度的界限并未完全束缚学者的研究,不同的学科也有较多的方法互鉴与交叉使用。近年来,随着企业注册数据、兴趣点数据的使用,以及研究中结合文本、案例的深入分析,农村数字转向研究中各类研究方法不断融合,出现了更多的定性定量交叉互证分析,研究方法的综合化趋势日渐加深。

5.2 研究展望首先,强化数字技术与农村消费质量提升研究。现有研究重视数字技术在农村经济发展与农产品上行方面的功能,轻视数字技术在提升农村消费潜力、改善居民生活质量效用方面的研究。数字技术的嵌入导致一些边缘地区和农村地区经济得到发展,在世界各地有许多成功的案例。同时,互联网在促进城乡消费机会平等方面的也具有可观效用,能够提升生活在边缘地区和农村的人们的购物便利性,减少地区消费的空间不平等[49]。然而,作为生产的对立面,数字技术对农村消费的影响研究却比较少见。未来需要增加此类分析,包括微观层面的案例探讨。除消费层面以外,从使用者的视角也需要开展农户互联网应用具体情况的调研,更好明晰互联网在农户日常生活中的具体应用进展及挑战,从而为智慧农村发展提供政策建议。

其次,加强电子商务以外的其他领域中数字技术应用研究。Phillips[50]强调除了经济功能以外,欧洲国家乡村更多的是作为自然、放松和舒适的地方。目前,农村数字化主要是围绕电子商务展开研究,不可忽视的是,后现代的乡村应该更加多样化,数字技术在其中可以扮演更重要的角色,包括推动创意产业与旅游业的增长,以及社会功能中的教育、医疗、文化服务和生态服务功能。数字技术在这些领域均处于深入渗透的状态,相关的研究仍显不足,未来需要给予更多的关注和探究。

另外,重视数字技术与农村发展的前沿研究。目前国内农村数字技术的应用经过多年的实践逐步处于前沿地位,但相关的研究仍相对滞后,例如新业态、新模式产生后,由于农村数据获取的限制,研究受到较大束缚。在数字农村研究中,包括数字游民、直播电商、农业物联网等新的发展特征在研究中很少体现。未来,随着信息通讯技术及其变革快速渗入农村社会经济发展的各个方面,数字技术与农村发展的融合趋势更为复杂,其前沿趋势需要更加深入的系统性研究。

| [1] |

Hoggart K, Paniagua A. What rural restructuring?[J]. Journal of Rural Studies, 2001, 17(1): 41-62. DOI:10.1016/S0743-0167(00)00036-X |

| [2] |

Woods M. Engaging the global countryside: Globalization, hybridity and the reconstitution of rural place[J]. Progress in Human Geography, 2007, 31(4): 485-507. DOI:10.1177/0309132507079503 |

| [3] |

Velaga N R, Beecroft M, Nelson J D, et al. Transport poverty meets the digital divide: Accessibility and connectivity in rural communities[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 21(2): 102-112. |

| [4] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. New York: Wiley-Blackwell, 2010: 24-38.

|

| [5] |

刘卫东, 甄峰. 信息化对社会经济空间组织的影响研究[J]. 地理学报, 2004, 59(S1): 67-76. [Liu Weidong, Zhen Feng. Spatial implications of new information and communication technologies[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(S1): 67-76.] |

| [6] |

Grimes S. The digital economy challenge facing peripheral rural areas[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(2): 174-193. DOI:10.1191/0309132503ph421oa |

| [7] |

Koskela H. 'Cam Era': The contemporary urban panopticon[J]. Surveillance & Society, 2003, 1(3): 292-313. |

| [8] |

Ash J, Kitchin R, Leszczynski A. Digital turn, digital geographies?[J]. Progress in Human Geography, 2018, 42(1): 25-43. DOI:10.1177/0309132516664800 |

| [9] |

Castells M. The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process[M]. Cambridge: Blackwell, 1989: 1-26.

|

| [10] |

甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1031-1043. [Zhen Feng, Wang Bo, Chen Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: An empirical analysis of Sina Micro-blog[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.] |

| [11] |

Clarke G, Thompson C, Birkin M. The emerging geography of ecommerce in British retailing[J]. Regional Studies, Regional Science, 2015, 2(1): 371-391. DOI:10.1080/21681376.2015.1054420 |

| [12] |

汪明峰, 卢姗. 替代抑或补充: 网上购物与传统购物出行的关系研究[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 44-49. [Wang Mingfeng, Lu Shan. Substitution or complementarity: Online shopping and its relationship with traditional shopping behavior[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 44-49. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.03.009] |

| [13] |

Van Dijk J, Hacker K. The digital divide as a complex and dynamic phenomenon[J]. The Information Society, 2003, 19(4): 315-326. DOI:10.1080/01972240309487 |

| [14] |

De Blasio G. Urban-rural differences in internet usage, e-commerce, and e-banking: Evidence from Italy[J]. Growth and Change, 2008, 39(2): 341-367. DOI:10.1111/j.1468-2257.2008.00422.x |

| [15] |

Loo B P Y, Wang B. Progress of e-development in China since 1998[J]. Telecommunications Policy, 2017, 41(9): 731-742. DOI:10.1016/j.telpol.2017.03.001 |

| [16] |

Tsiligirides T. Teleworking: An information technology tool for integrated broadband communication development in rural areas of Europe[J]. Journal of Information Technology, 1993, 8(4): 241-256. DOI:10.1177/026839629300800405 |

| [17] |

Castells M. Materials for an exploratory theory of the network society[J]. The British Journal of Sociology, 2000, 51(1): 5-24. |

| [18] |

Townsend L, Sathiaseelan A, Fairhurst G, et al. Enhanced broadband access as a solution to the social and economic problems of the rural digital divide[J]. Local Economy, 2013, 28(6): 580-595. DOI:10.1177/0269094213496974 |

| [19] |

汪明峰. 技术、产业和地方: 互联网的经济地理学[J]. 人文地理, 2005, 20(5): 96-100. [Wang Mingfeng. Technology, industry and place: The economic geography of internet[J]. Human Geography, 2005, 20(5): 96-100. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2005.05.021] |

| [20] |

罗震东, 何鹤鸣. 新自下而上进程——电子商务作用下的乡村城镇化[J]. ] 城市规划, 2017, 41(3): 31-40. [Luo Zhendong, He Heming. New urbanization from below in China: Rural urbanization driven by e-commerce[J]. City Planning Review, 2017, 41(3): 31-40.] |

| [21] |

席广亮, 甄峰, 罗桑扎西, 等. 互联网时代特色小镇要素流动与产业功能优化[J]. 规划师, 2018, 34(1): 30-35. [Xi Guangliang, Zhen Feng, Luosang Zhaxi, et al. Elemental flowing and industrial function optimization of characteristic towns in the internet era[J]. Planners, 2018, 34(1): 30-35. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2018.01.005] |

| [22] |

Anderson W P, Chatterjee L, Lakshmanan T R. E-commerce, transportation, and economic geography[J]. Growth and Change, 2003, 34(4): 415-432. DOI:10.1046/j.0017-4815.2003.00228.x |

| [23] |

Farag S, Weltevreden J, Van Rietbergen T, et al. E-shopping in the Netherlands: Does geography matter?[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2006, 33(1): 59-74. DOI:10.1068/b31083 |

| [24] |

汪凡, 汪明峰. 基于格网的淘宝村集聚特征及影响因素分析[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 229-237. [Wang Fan, Wang Mingfeng. Spatial aggregation characteristics and influencing factors of Taobao village based on grid in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(2): 229-237.] |

| [25] |

单建树, 罗震东. 集聚与裂变——淘宝村、镇空间分布特征与演化趋势研究[J]. 上海城市规划, 2017, 27(2): 98-104. [Shan Jianshu, Luo Zhendong. Agglomeration and fission: Spatial distribution characteristics and evolution trends of Taobao villages and towns[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2017, 27(2): 98-104.] |

| [26] |

许婵, 吕斌, 文天祚. 基于电子商务的县域就地城镇化与农村发展新模式研究[J]. 国际城市规划, 2015, 30(1): 14-21. [Xu Chan, Lv Bin, Wen Tianzuo. New patterns of county in-situ urbanization and rural development based on e-commerce[J]. Urban Planning International, 2015, 30(1): 14-21.] |

| [27] |

Leong C M L, Pan S L, Newell S, et al. The emergence of self-organizing e-commerce ecosystems in remote villages of China: A tale of digital empowerment for rural development[J]. Mis Quarterly, 2016, 40(2): 475-484. DOI:10.25300/MISQ/2016/40.2.11 |

| [28] |

Brisco B, Brown R J, Hirose T, et al. Precision agriculture and the role of remote sensing: A review[J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 1998, 24(3): 315-327. DOI:10.1080/07038992.1998.10855254 |

| [29] |

Montegut Y, Cristóbal E, Marimon F. The singularity of agrarian cooperatives management: Cooperatives positioning in the olive oil sector in Spain[J]. International Journal of Business and Management, 2011, 6(6): 16-30. |

| [30] |

陈国军, 王国恩. "新零售"环境下"盒马村"经济模式初探[J]. 农业经济问题, 2020(7): 14-24. [Chen Guojun, Wang Guoen. Research on the economic mode of Hema villages under the new retail in China[J]. Issues in Agricultural Economy, 2020(7): 14-24.] |

| [31] |

Florida R. The Rise of the Creative Class[M]. New York: Basic Books, 2002: 6-25.

|

| [32] |

Glaeser E L, Saiz A, Burtless G, et al. The rise of the skilled city[J]. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2003, 2(4): 47-105. |

| [33] |

Lorenzen M, Andersen K V. Centrality and creativity: Does Richard Florida's creative class offer new insights into urban hierarchy?[J]. Economic Geography, 2009, 85(4): 363-390. DOI:10.1111/j.1944-8287.2009.01044.x |

| [34] |

姜辽, 雷熠雯, 张洁. 旅游引导文化产业空间审美修复的有效性研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(3): 109-117. [Jiang Liao, Lei Yiwen, Zhang Jie. A study on the effectiveness of tourism guiding the aesthetic restoration of cultural industry space[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(3): 109-117.] |

| [35] |

Townsend L, Wallace C, Fairhurst G, et al. Broadband and the creative industries in rural Scotland[J]. Journal of Rural Studies, 2017, 54(6): 451-458. |

| [36] |

Huang L. Rural tourism revitalization of the leisure farm industry by implementing an e-commerce strategy[J]. Journal of Vacation Marketing, 2006, 12(3): 232-245. DOI:10.1177/1356766706064620 |

| [37] |

Uriely N. The tourist experience: Conceptual developments[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(1): 199-216. DOI:10.1016/j.annals.2004.07.008 |

| [38] |

Dunleavy P. New public management is dead-long live the digital era governance[J]. Public Administration Research and Theory, 2006, 16(3): 467-494. |

| [39] |

Goncalves J, Kostakos V, Karapanos E, et al. Citizen motivation on the go: The role of psychological empowerment[J]. Interacting with Computers, 2014, 26(3): 196-207. DOI:10.1093/iwc/iwt035 |

| [40] |

Eysenbach G. What is e-health?[J]. Journal of Medical Internet Research, 2001, 3(2): 1-2. |

| [41] |

Emami E, Kadoch N, Homayounfar S, et al. Patient satisfaction with e-oral health care in rural and remote settings: A systematic review protocol[J]. Systematic Reviews, 2017, 6(1): 1-6. DOI:10.1186/s13643-016-0385-3 |

| [42] |

Broadbent R, Papadopoulos T. Bridging the digital divide: An Australian story[J]. Behaviour & Information Technology, 2013, 32(1): 4-13. |

| [43] |

Galloway L. Can broadband access rescue the rural economy?[J]. Journal of Small Business & Enterprise Development, 2007, 14(4): 641-653. |

| [44] |

Lin Y. E-urbanism: E-commerce, migration, and the transformation of Taobao villages in urban China[J]. Cities, 2019, 91(8): 202-212. |

| [45] |

邱泽奇, 李由君, 徐婉婷. 数字化与乡村治理结构变迁[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(2): 74-84. [Qiu Zeqi, Li Youjun, Xu Wanting. Digitalization and the changing structure of rural governance[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences), 2022, 42(2): 74-84.] |

| [46] |

Lin G, Xie X, Lv Z. Taobao practices, everyday life and emerging hybrid rurality in contemporary China[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 47(5): 514-523. |

| [47] |

张嘉欣, 千庆兰. 信息时代下"淘宝村"的空间转型研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(10): 81-84, 101. [Zhang Jiaxin, Qian Qinglan. Research of the spatial transformation of "Taobao Village" in information age[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(10): 81-84, 101. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2015.10.011] |

| [48] |

张英男, 龙花楼, 屠爽爽, 等. 电子商务影响下的"淘宝村"乡村重构多维度分析——以湖北省十堰市郧西县下营村为例[J]. 地理科学, 2019, 39(6): 947-956. [Zhang Yingnan, Long Hualou, Tu Shuangshuang, et al. A multidimensional analysis of rural restructuring driven by e-commerce: A case of Xiaying village in central China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(6): 947-956.] |

| [49] |

Wang F, Wang M, Yuan S. Spatial diffusion of e-commerce in China's counties: Based on the perspective of regional inequality[J]. Land, 2021, 10(11): 1-27. |

| [50] |

Phillips M. Baroque rurality in an English village[J]. Journal of Rural Studies, 2014, 33(1): 56-70. |