对于旅游心智逐渐成熟、愈发看重内在感受与情感的个体而言,“走马观花”“到此一游”的浅表体验已经很难留下深刻的目的地印象、更遑论培育较高的满意度、地方依恋或忠诚[1]。考虑到旅游体验是游客与情境身心交互的情感价值累积与内感反映结果[2],如何创设旅游情境、帮助游客获得值得回忆的优质体验和忘我状态,是目的地政府与行业管理部门面临的共同困难。厘清人们审视出行感受的方式方法,即科学评估旅游体验质量,是解决上述难题的重要前提。当前,旅游体验质量的测量与评价主要遵循两种思路:其一从测量时间差异角度,分为基于实时、在场的动态测量和基于回忆、离场的静态评价[3];其二从测量方法差异角度,分为主观、定性的期望感知绩效比较和客观、定量的指标体系统计[4]。

随着旅游体验质量成为热点议题,精准可比的定量测量尤其受学界重视。在选择具体指标时,早期研究要么参照服务营销领域的产品和服务质量模型,要么以满意度评价为体验质量代理变量构建模型,但二者都未能充分考虑旅游的异地性和暂时性特点,也就很难凸显旅游体验的独特属性[3]。甚至不少研究在构建模型时,还因为生搬硬套跨领域内容模型、或直接缺失契合理论依据,而将旅游体验影响因素、活动类型、以及服务特征等不相关属性归为质量维度[3],导致维度设置层面上的混乱与不一致。随着愉悦成为学界认可的旅游本质属性,描述理想旅游体验状态的可回忆性[5]或难忘性[6]有了较快发展,成为体验质量量化分析基础。

遗憾的是,尽管旅游普遍被认为是一种典型的身体体验[7],但在上述体验质量测量中,身体的重要性、身体与认知之间的双向性,尤其是认知过程中,身体与世界的不相分离和情境化联动尚未得到充分关注[7, 8]。这意味着,当探究特定时空框架下的体验质量问题时,为彰显游客体验过程中的身心在场与情境交互特性,有必要引入新的理论依据。具身理论(theory of embodiment)是将身体主题重新拉回到心身关系研究的新一代认知科学[8],成为推动旅游体验理论研究迈向情境化发展的重要视角[9]。具身体验从“身体—主体性”角度切入,还原身体在个体体验过程中的基础与核心地位,关注特殊场景下身体、心智与行为之间的相互作用,从而系统捕捉身心复杂感知机制[10];换言之,“具身”概念契合学界将身心与情境充分融入旅游体验评价的呼吁。鉴于此,本文依据具身理论,遵循规范科学的量表开发流程,为测量旅游体验质量提供新工具,为目的地创设满足游客具身体验需求的特定场景提供思路借鉴。

2 文献综述 2.1 具身理论与体验研究:思辨与实证自20世纪80年代以来,因反对“心物二元论”而萌发的具身性哲学观点向计算机、语言学等领域快速扩展[8]。为解决传统认知范式在人工智能与认知起源等方面陷入的发展困境,认知研究也开始显示出具身化特点[11],并进一步引发认知心理学变革,在实证层面上成长为有力的认知科学理论[8]。具身认知描述的是个体的生理体验能够激活其内心感受,强调身体在认知过程中发挥关键作用,其中心含义是认知通过嵌入环境的身体的体验及其活动方式而形成,认知、身体与环境共同组成一个动态统一体[11]。进一步溯源发现,具身认知拥有深厚的理论背景与哲学基础,典型代表就有梅洛·庞蒂的身心现象学,詹姆斯和杜威的机能主义观,皮亚杰与维果茨基的认知发展理论。这些理论观点的交集在于:认知是身体的认知、心智是身体的心智,一旦离开身体,认知与心智将不复存在[11]。于是,具身认知形成鲜明独特的认识论立场:以“身心一体化”为要旨,将个体与环境联系起来,形成互动耦合关系,并构成有机整体[2, 8]。

随着该理论被广泛用于社会科学领域,一股强大的具身思潮顺势而生。20世纪90年代以来,旅游学者开始从“身体图式”角度分析游客体验问题。具身认知使得原本作为通道的“身体”角色从被漠视到被重视,“什么是身体”的追问引发学界重新反思旅游体验的本质及内涵,探讨身体在旅游体验与身份建构中的中心地位[12],阐释多感官共同作用下的旅游体验具身性本质[13],进而较为全面地构建旅游具身体验知识体系[2, 14]。经历酝酿(1994—1999年)、探索(2000—2009年)与发展(2010—至今)等阶段[9],旅游具身体验不但成为强生长性的研究领域,甚至有望引发范式转换,演替成体验研究新范式[15]。

对比早期关注出游过程的体验研究所缺乏的对于身体、尤其是身体与认知关联的考量[16],具身认知引发学界自我否定传统的“离身”研究[14],认识到“身体”议题的独特价值与重要意义[17]。当前研究不但开始深入探讨背包游、虚拟旅游等的具身体验结果[13, 18],以及具身障碍、身份认同与性别气质彰显等在具身体验中的差异化表现与作用路径[7, 9, 19],更从旅游中身体的物质性与社会建构性出发,将关注点扩展到身体展演、节庆仪式等具身实践、以及多感官旅游景观、旅游景区智能化设备与虚拟现实系统对游客具身体验的影响[12]。

总体而言,具身认知理论与旅游体验研究走向深度融合,有学者关注到特定群体(如老年人)在旅居中的身体、情感与空间具身交互[20],以及游客在特定文化表征空间中(如“古镇+酒吧”)获得身体、感知与情境的三维具身体验[21],然而,综合考虑身体、感知与环境所构建成的“身体—主体性”体验的研究仍然较少。此外,多数研究仍采用社会学或生物电方法,停留在某一感官或身体差异(如身体缺陷)的瞬时评价 [21, 22],甚至存在过度倚重单一感官的割裂分析[3],远不能展现身体的整体性。考虑到具身认知与体验的身心一体化取向,尤其是个体对外在环境、乃至世界的感知形成都基于不同感官持续的相互关联与共同作用,本研究尝试推进具身体验质量的整体性评价与科学测量。

2.2 旅游体验质量研究:评价与测量旅游是个体为追求愉悦而进行的异地性休闲体验,旅游体验不仅体现游客在整个出游过程中的认知与心理水平,也反映旅游产品的价值,并最终影响目的地的价值评价[2]。优质旅游体验更能完善人们的经验脉络,从而帮助个体更好地理解世界、探究意义。科学测定旅游体验质量以捕捉这种看似无形的体验本身,进而实现其实际应用价值,成为亟需解决的重要议题。目前,体验质量研究处于理论构建与实证检验相并行的阶段。从理论构建层面来看,尽管旅游体验质量的概念与内涵仍存争议,导致其与旅游体验、旅游满意度等相关概念之间关系模糊[2, 4],但总体而言,旅游体验质量普遍被认为是个体主观关注的情感性、体验性与象征性价值,笼统表现为内在的满足感、愉悦与享受[9, 14]。旅游体验质量作为个体在特定时空阶段过程中,通过一系列旅游活动参与所折射出的心理感受的重要意义逐渐凸显。

实证层面主要包含两个议题:一是挖掘体验质量的影响因素,旅游者的个人特征、旅游动机与出游同伴,以及目的地的物理环境、可进入性与服务管理等已得到验证[23, 24];二是探究体验质量的测量与评价方法,由于早期直接使用旅游满意度来完全替代体验质量的做法被诟病,学界开始提倡不同情景下的维度辨识与量表开发构建[4]。如游客在参加在节事活动时,看重历史品鉴(history appreciation)、社交(socialization)与享受(enjoyment)[25];游览动物园时,更关注娱乐(entertainment)、教育(education)和社群(community)[26];遗产旅游时,则强调涉入(involvement)、心安(peace of mind)与教育体验(educational experience)[27]。显然,不同场景中的体验质量维度有明显差异,导致无法开展横向比较。

于是,开始有学者尝试突破单一化情境限定,从更具推广性的科学范畴的层次进行体验质量测量研究。如徐虹与李秋云以主题公园游客为调研对象,提出从层次、极性、强度和时间性4个维度评价体验质量[28],其中,层次维度所包含的身体、感官与情绪上的生理体验,以及教育、审美与精神上的认知体验,的确反映出体验内容本身;而极性与强度却是情绪本身的两个特性;至于描述记忆之难忘性的时间性维度,又与西方学者提出的“体验之可回忆性”(experience memorability)[5]与“难忘的旅游体验”(memorable tourism experience)[6]等科学构念存在内容上的部分重合。

针对Kim等提出的“难忘的旅游体验”这一旅游体验质量的测量工具[6],尽管近年来开始引发关注,但在他们提炼出的维度当中,享乐(hedonism)、精神焕发(refreshment)、富有意义(meaningfulness)与新奇(novelty)等更倾向于反映情感体验状态或结果,当地文化(local culture)与知识(knowledge)更多是认知体验结果,涉入却是体验程度的描述。这些维度忽视了游客身体参与的重要性,更未关注到游客与所处情境之间的交互作用,也就无法反映出旅游体验过程中,主体情境的、生成的心理感受与意义感知[29]。更重要的是,作为游客对自身“有意识的旅游体验”优劣程度的评价,体验质量更多体现为主体视角下的整体感知,这尚未实现可操作化。为弥补上述缺憾,本研究引入“具身”这一诠释游客与外部旅游世界及内部心理建构动态过程的理论视角[8]以测量旅游体验质量。

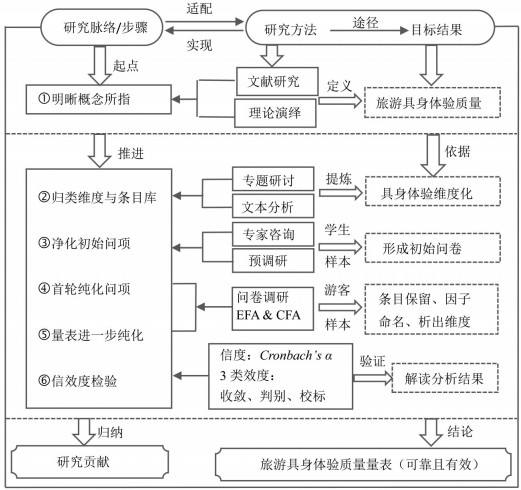

3 研究设计 3.1 研究的整体思路在编制与验证旅游具身体验质量量表的过程中,本研究遵循最早由Churchill提出的经典量表开发流程,参照国内外学界通行的量表开发与检验流程逐步完成(图 1)[30]。

|

图 1 本研究整体思路流程图 Fig.1 The Methodology Overview of This Study |

具体而言:①明晰概念所指:本研究根据既有文献进行理论演绎,将旅游具身体验质量界定为:游客基于“现象身体”,在特定旅游场景组织中,通过多感官与身体整体体验而形成的情绪感知与情感积累的总和,表现为身体、场景以及二者的互动关系水平[7, 9, 15];②归类关键维度、生成条目库:本文首先通过文献研究与专题研讨归类关键维度,然后在收集现有相关条目的基础上,继续借助网络游记的文本分析与焦点小组访谈补充新条目;③净化初始问项:本研究经过面对面专家咨询筛除无效条目后,面向在校学生开展预调研;④问项纯化:首先根据预调研结果设计正式问卷,继而针对真实游客开展第一轮问卷调查,借助探索性因子分析完成维度结构识别;⑤量表进一步纯化:基于探索性因子分析结果,开展第二轮正式调研,借助验证性因子分析完成条目提纯与稳定性检验;⑥信效度检验:完成量表验证。

3.2 关键维度归类与条目库生成为尽可能准确归类具身体验质量的关键维度,本研究在梳理具身性与具身体验相关成果基础上,邀请3位在旅游体验和具身认知领域有深入研究的教授和专家进行专题研讨,形成对旅游具身体验质量构成层面的一致看法:第一,身体层面,身体作为第一具身要素,是个体实现体验的起点和工具手段[14]。身体对体验质量的影响表现为:①各感官器官的生物属性差异决定个体的感知阀域,导致个体之间的感官体验强度及差异[23];②身体感受本身即是旅游体验的重要内容,并且在具身视角下,身体不仅仅是躯体化的,更是广义上的作为现象身体的存在,因此,具身体验的“身体”又可整合为个体的多感官体验交互及其整体的身体感受[24, 29]。第二,场景层面,场景与个体的身体感知及体验不可分离,是体验赖以生成的空间依托与交互对象。具身体验强调游客是现时、在场、情境中的人,身体不但无法独立于世界而存在,而且与当时当地的特定体验环境不可分离[7, 31],因此,特定场景呈现的具身感受性直接影响体验质量。第三,情绪情感层面,情绪是游客身心在场与自我存在状态的外在指示器,是身体通过观赏、联想等积极心理活动所产生的情感升华[6]。移情、共鸣、沉浸、忘我等作为现象身体通过场景互动达成的某种积极契合,成为情感体验的一种理想状态。

3.2.1 身体层面的具体维度与条目具身的多感觉性使得身体层面的主观体验表现为生物属性的多感官体验[3, 15],并且多个感官通常不是单独出现、而是相互作用、互相补充,共同唤起不同情绪、创造愉快的具身体验基础[24]。在具体测量上,本研究围绕Lashkova的感官体验[32],Chronis的整体的感官体验[33],以及樊友猛与谢彦君阐释的旅游具身体验范式[15],邀请5位旅游专家/博士进行焦点小组访谈,最终形成3个维度所指:强化的感官体验、交互的感官体验、整体的身体体验。其中,强化的感官体验考察个体对声音、气味、温度、味道、景象、皮肤碰触等不同感官刺激的感知、感受与理解,包括5个测量条目:①游客的感官感受更敏锐;②游客的感官体验更深刻;③游客感觉到身上的某些感官被唤醒;④游客接收到强烈的感官刺激;⑤游客主动参与创造自己的独特感官体验。交互的感官体验侧重个体的多感官体验是否多源、彼此交互且共同发挥作用,包括3个测量条目:①形成合力,共同加深游客的体验;②相互作用,共同丰富游客的体验;③交互影响,让游客更好地融入到场景中。整体的身体体验旨在突出身体在旅游过程中的主体性,尤其是身体作为体验赖以产生的手段与工具,是连结个体与外部环境的通道,具体包括5个条目:①身体上的舒适放松让游客积极寻求各种体验;②身体上的活动自由让游客更深刻认识自我;③运动上的自由选择让游客更充分感知自我;④亲自动手的体验让游客感觉自己跟从前不同;⑤亲身参与的体验让游客感觉到自己的变化。

3.2.2 场景层面的维度所指与条目具身体验的发生需要场景为个体提供活动参与和交互体验的机会与可能性,具身体验场景描述的即是场景组织营造和呈现的具身性程度,表现为场景的具身感觉性[9]。根据具身认知理论,旅游者是情境中的、在场的个体,旅游体验具有很强的场景特征,不同场景也会使个体具身的符号有所不同[14, 31]。于是,旅游地借助空间规划与美学设计、择取或添加景观元素、配置高科技创新与智能设备、安排各类参与活动与体验项目等渗透感官体验刺激,营造具身体验场景。遗憾的是,既有旅游场景组织的相关研究较少,仅谢彦君等基于质性分析结果,从理论层面将场景呈现归纳成一个以静态展示场景与可具身的真实场景为两端的具身性强度谱[7],尚未迈向量化层面。对此,本文首先基于包含旅游具身体验的网络游记的文本分析完成编码归类,进而借助专家咨询形成初始问项。

为符合理论饱和度要求,本研究首先邀请2位博士生助手在充分理解旅游具身体验质量的内涵、完成预编码培训与测试后,从马蜂窝与携程网上广泛搜索和整理包含游客具身体验场景的典型游记片段,开展背靠背独立编码。为保证体验描述的完整性并充分体现场景在具身体验质量中的重要性,编码以能独立表达一个完整意义或情节的短句或片段为分析单位。并且,每产生一个新编码,即与既有条目进行对照,当两位研究助手分别整理归纳出51条和44条游记片段时,不再有新范畴出现,编码工作通过理论饱和度检验[34]。继而,第三作者与2位助手通过现场讨论解决存在争议的8个编码,保留3人达成一致意见的编码87条,编码的一致性程度达91.6%,符合文本分析的信度要求。

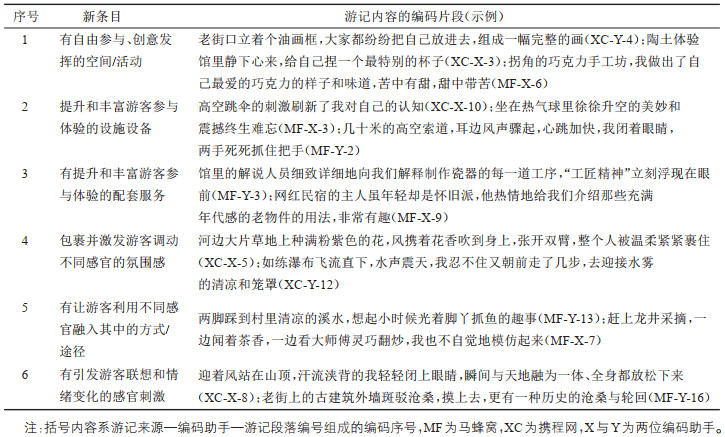

接下来,3位旅游体验与具身研究的教授/专家面对面讨论初步编码和归类结果,删掉与旅游具身场景关联性较差的片段6条、3人无法达成一致意见的片段5条、参照辞海、新华字典等合并意思或要义相近的片段29条,保留有效片段47条。之后,3位教授/专家围绕有效片段深入讨论并抽象归纳出6个编码类别,进而对应编制6条初始条目(受篇幅所限,下文仅呈现部分代表性编码片段)。最后,为保证编码归类与条目表述的科学精准,邀请另外2位旅游行业精英加入课题组讨论,在对个别问项进行微调后,达成一致意见(见表 1)。

| 表 1 场景的具身感觉性的测量条目 Tab.1 Measurement Items of the Embodying Sentience of a Tourism Scene |

主观情绪反映个体当下情景的内心世界与感受对象之间形成的某种契合,是身体与场景互动的结果[7]。具身体验的根本动力便是将身体沉浸到环境之中,通过深度融入当下场景,激发出愉快或痛苦的快感情绪,从而产生情感上的升华与忘我、甚而身心一体的畅爽体验[35]。梳理既有体验质量维度中有关情绪的描述可以发现,放松、平和、有趣、愉快、兴奋、惊喜等积极情绪,以及愤怒、悲伤、沮丧、痛苦等消极情绪均体现一定适用性[36, 37]。为凸显具身能够达成的理想体验状态,本研究将具身体验质量的情绪情感维度界定为游客整个身体沉浸到特定旅游场景所获得快感的程度。类似关键维度归类的专题研讨,参照旅游体验研究中受到较高认可的畅爽理论、尤其是谢彦君提出的“快乐—痛苦”两极情感体验模型[38],3位旅游体验与具身认知研究的资深教授/专家一致同意将情绪情感层面的具身体验维度细化为:①整个身体沉浸到旅游场景所获得的愉快之情,包括放松、快乐、平和等;②旅游中不同感官刺激触发新鲜体验而获得的惊喜之情,包括超出预期、惊喜、忘情沉醉等;③身体在旅游中忍受极大疲惫和痛感所导致的痛苦之情,包括沮丧、绝望等;④身心充分感知并融入到当下时所获得的情感升华,包括独特意义、怀旧、忘我等。

3.3 净化初始问项基于上述维度与条目准备工作,本文形成具身体验质量量表的初始条目库(共8个维度、36个问项)。为确保量表的内容效度,3位旅游专业的青年博士被邀请对问项准确性与可读性进行甄别与意见反馈。之后,通过在校内随机邀请学生参与的方式开展预调研,初步检验各问项描述具身体验质量的合适程度。时间为2022年5月15日—17日,共回收有效问卷58份。所有问项均采用7点李克特量表形式(1=完全不适合,7=完全适合)。根据统计结果,“场景组织的感觉性”的问项6和4个“痛苦之情”问项的均值小于3,予以删除。考虑到已有研究所证实的身体受苦在徒步等出游方式中带来的快感体验与情感享受[35, 39],经过向2位旅游专家进行面对面咨询,将与“痛苦”相关的表述抽象提炼为2个新问项,补充到“情感升华”维度:①享受肉体受苦转化而来的痛快;②享受肉体痛苦后所获得的回报与值得。

4 正式调研与数据分析 4.1 第一轮正式调研与样本统计第一轮正式调研的问卷内容包括三个部分:第一部分是指导语,通过鼓励被调查者“认真回忆从前经历过的几个难忘而美好的旅游片段,尤其是自己当时的身体姿势、运动状态和位置,所看到、听到、闻到、尝到或触摸到的一切事物,以及这些感觉带来的旅游体验”,确保所有作答不限于某个特定地方,从而有效构建并检验量表结构,保证各维度内部与不同维度之间相关性[40];第二部分要求被调查者结合上述回忆的体验与感受,回答测量旅游具身体验质量的33个问项;第三部分为基本社会人口统计,包括性别、年龄、受教育程度、职业、收入水平、年均出游次数。

正式调研问卷于2022年8月有偿发布到见数调研平台网站的数据集市(https://www.credamo.com),共回收完整作答问卷310份。依据以下无效作答识别标准:①答案存在明显规律性;②前后回答矛盾;③作答时长不足1分钟,存在敷衍或者非认真参与可能[40],剔除41份无效问卷,保留269份有效问卷。初步统计显示,被调查者在性别分布上,男性84名(31.23%),女性185名(68.77%);在年龄阶段分布上,略超过一半的被调查者在18—25岁之间(56.51%),其次是31—40岁(20.07%)、26—30岁(10.04%);从教育程度来看,拥有本科学历的占比最高,有173人(64.31%),其次为高中/大专及以下,共65人(24.16%);在工作方面,学生与企业员工分别为88人(32.71%)、79人(29.37%),两类群体构成六成样本量。

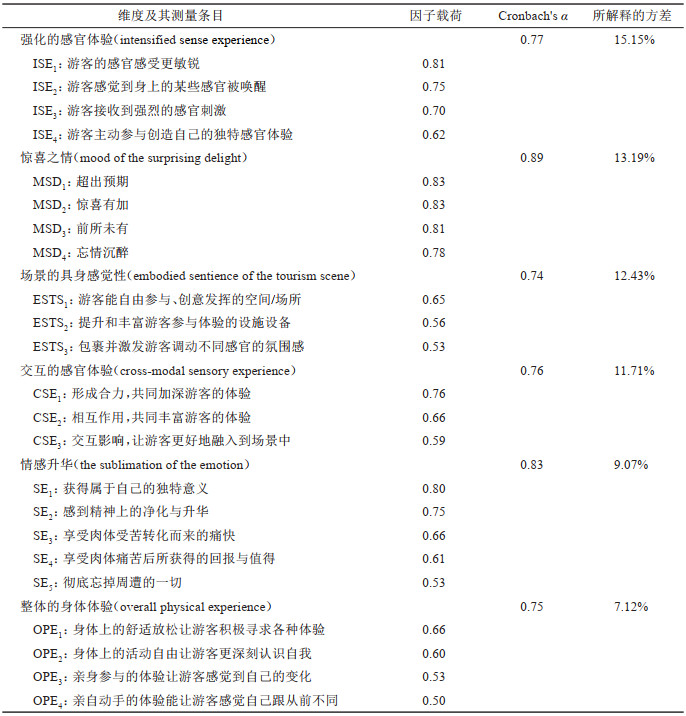

4.2 探索性因子分析第一轮正式调研采集的数据主要用于测量问项纯化,具体借助SPSS 26.0统计软件完成信度检验与探索性因子分析。根据信度分析达标要求:①Cronbach's α系数大于0.70;②与整体相关系数不低于0.50[30, 40],删除不达标的描述“愉快之情”的“放松”。重新分析的结果表明各维度的Cronbach's α系数介于0.74—0.89之间,符合信度要求。整体KMO结果(KMO =0.87)与Bartlett球形结果(p=0.00)表明适合开展探索性因子分析。具体选择主成分方法提取因子,按照特征值大于1.00的标准,运用最大方差法进行旋转,通过反复尝试并逐一删除因子载荷小于0.50、以及同时在至少两个因子上的载荷不低于0.50的条目[30],因子结构趋于稳定,累积贡献率为66.24%。而此时,“愉快之情”维度下仅剩1个问项,尝试将其删除后,累积贡献率提高到68.67%,显然,删除后的因子结构更有解释力、也更加简约。此时,具身体验质量的初始量表共析出强化的感官体验、惊喜之情、场景的具身感觉性、交互的感官体验、情感升华和整体的身体体验等6个公因子,23个测量问项(见 表 2)。

| 表 2 探索性因子分析结果 Tab.2 The Results of Exploratory Factor Analysis |

为进一步验证因子结构的稳定性与有效性,继续开展第二轮调研。以往研究已证实旅游体验显著影响重游意愿[4],为实现效标效度检验,本次调研问卷在23个具身体验质量问项与社会人口统计的基础上,增加“重游意愿”的3个问项[1];同时,为检验共同方法偏差,另增加“对待宠物的态度”变量的4个问项。问卷收集与第一轮调研一致,并于2022年10月收回224份有效问卷。

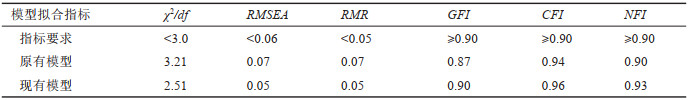

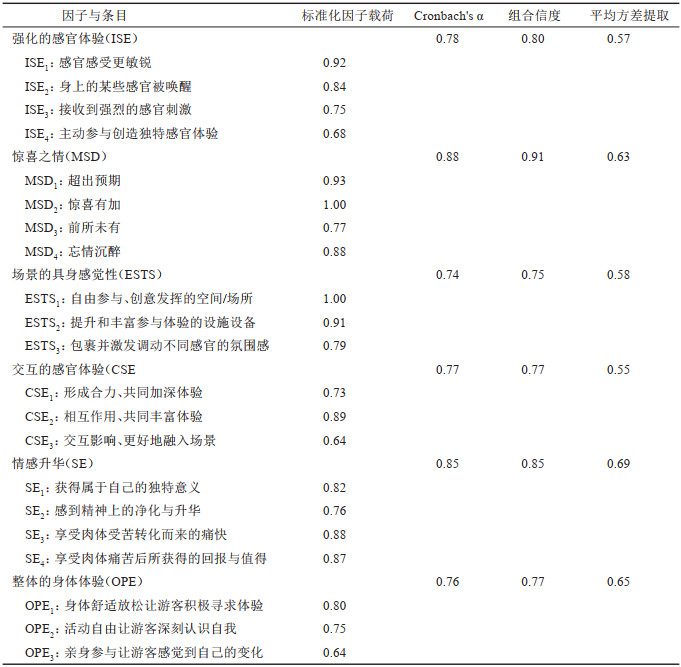

验证性因子分析在AMOS 26.0统计软件中进行,具体采用极大似然估计、对包含23个条目的初始量表进行模型拟合。鉴于拟合优度指数(GFI)等部分拟合指标不太理想(见表 3),有必要修正原量表以获得更好的拟合效果[41]。逐个删除路径系数较低的条目(OPE4)、标准化残差较大的条目(SE5)后,模型拟合效果达标。此时,量表的整体Cronbach's α值为0.84,各潜变量的Cronbach's α值在0.77— 0.89之间,组合信度值在0.78—0.91之间,均超过可接受的最低标准,量表通过信度检验(见表 4)。

| 表 3 原有模型与修正模型的拟合结果 Tab.3 The Model Fit Results of the Original and Adjusted Models |

| 表 4 修正量表的信度与收敛效度检验 Tab.4 The Reliability and Convergent Validity Test Results of the Adjusted Scale |

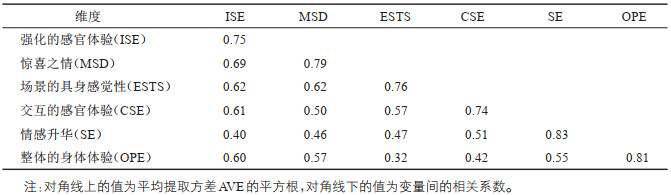

根据Hair等的建议标准进行收敛效度检验:①测量题项因子载荷大于0.50;②潜变量平均方差提取(AVE)大于0.50 [41]。根据表 4中的各项参数值,量表中各条目的标准化因子载荷均大于0.60,AVE值均大于0.50,量表的收敛效度良好。潜变量的平均方差提取(AVE)的平方根大于该潜变量与其它变量间的相关系数是良好判别效度的检验标准[42]。表 5的数据分析结果表明该变量的潜在结构具备较好判别效度。

| 表 5 判别效度检验结果 Tab.5 The Results of Discriminant Validity |

为检验量表所能准确预测所预测变量的程度,以“重游意愿”为效标变量进行效标效度检验。具体而言,本研究分别以具身体验质量的6个维度为自变量,以重游意愿为因变量,以性别、年龄、职业、受教育程度等社会人口统计为控制变量,借助SPSS 26.0进行线性回归[40],结果显示,6个维度均显著正向影响重游意愿,表明量表的效标效度良好:强化的感官体验(β=0.55,R²=0.38,p < 0.01)、交互的感官体验(β=0.26,R²=0.25,p < 0.01)、整体的身体体验(β=0.15,R²=0.17,p < 0.01)、场景的具身感觉性(β= 0.38,R²=0.21,p < 0.01)、惊喜之情(β=0.35,R²=0.16,p < 0.01)、情感升华(β=0.30,R²=0.24,p < 0.01)。

4.4 共同方法偏差检验为检验是否存在因数据来源相同以及由测量问项自身特点所产生的严重系统误差,继续通过Amos 26.0进行共同方法偏差检验。本研究采用偏相关分析的共同方法变异差控制方法,将“对待宠物的态度”这个理论上与其它变量无关的变量加入模型作为统计分析中的协变量,验证模型拟合度,若拟合指标相比原来的模型变化不大,说明量表并无严重的共同方法偏差[43]。新模型的整体拟合指标为:χ2/ df=2.50,RMSEA=0.05,RMR=0.05,GFI=0.89,CFI=0.98,NFI=0.91。相较于原模型,各项拟合指标的变化均小于0.03,说明加入“对待宠物的态度”这一共同方法因子后,模型并未产生明显改善,据此认定量表结构通过共同方法偏差检验。

5 结论与讨论 5.1 主要结论与理论贡献本研究根据具身理论,遵循量表开发与检验程序,采用定性与定量相结合的研究设计,通过理论演绎、网络游记、焦点小组访谈、问卷调查等资料或数据收集方法,借助文本分析、信效度检验、因子分析、线性回归等分析方法,提出一份包含6维度、21个问项的旅游具身体验质量量表,实现“旅游具身体验质量”这一抽象构念的可操作化,为体验质量的测量与评价提供新工具,主要发现与理论创新如下。

一方面,在具身视角下考察旅游体验质量问题,是对具身理论的应用拓展与潜力挖掘。通过对具身体验质量内涵的阐释,充分彰显游客身心在场与情境交互的重要性。围绕“具身”展开的旅游研究已有一定理论积累与范式演替张力,激发出“展演”“多感官景观”与“旅游体验”等新议题,关注了特定场景/情境、游客身份/类型的体验及其影响,本研究进一步将视野拓宽到更一般化的体验质量议题,将具身理论延用到旅游体验质量研究,既证实具身理论的学术价值,也补充新的体验理论知识。

另一方面,旅游具身体验质量量表的结构与问项为理解和比较游客体验质量提供更加直观可靠的标准化工具。旅游体验生成于非惯常环境,具身性是其重要特征[12, 15],旅游者的身体实践与意义整合是具身体验之内核[9, 15],从这个角度看,本文开发出的量表适用于游客在各类旅游情境中的体验状态描述与评价。量表包含身体、场景与情绪情感三个层面,不但为多感官体验的重要性提供证据支撑,更促进具身理论与体验研究的深度融合,具体而言:

(1)在身体层面上,具身体验质量涵盖强化的感官体验、交互的感官体验和整体的身体体验3个维度,突出解释游客通过多感官和身体参与所能达到的较好体验状态。其中,强化的感官体验证实,与日常生活中个体普遍存在的感官钝化不同,异地、逸出的旅游场景更可能激发、唤醒和调动游客使用各类感官器官。与营销领域中单一割裂式测量不同,交互的感官体验充分反映出感官体验的复杂现实:刺激人类个体的感官线索更多时候是多源同在的,甚至是多感官交互、跨通道对应的[44]。整体的身体体验则表明,除五感外,身体本质上更是整体性的存在,身体的移动和位置、肌肉的发力与动作、参与的活动与运动等统合发力、形成整体知觉。本研究既考虑到多感官在旅游体验中的关键作用与交互影响,更对应具身认知,将整体的身体体验涵盖在内,深化对游客具身体验的认识。

(2)在场景层面上,探索性挖掘场景的具身感觉性的隐性力量,揭示出激发和鼓励游客全身心参与其中的线索要素,如自由参与、创意发挥的空间/场所、提升和丰富参与体验的设施设备、包裹并激发调动不同感官的氛围感。尽管既有研究指出场景设计是实现工业旅游具身体验的有效路径[7],却没能从游客体验的一手资料分析出发,明晰场景的具身感受性的内涵所指,更没能突破具体旅游类型限定,实现具身体验在场景感知层面的一般化测量。本研究借助游客具身体验的游记文本分析与专家焦点小组访谈形成对场景的具身感觉性的深入阐释,进而在量表开发中佐证了场景在个体体验过程中的重要性,并为后续场景体验研究提供有效测量借鉴。

(3)在情绪情感层面上,突出游客与场景交互作用的理想状态,体现为惊喜之情与情感升华。前者呼应“愉悦” “畅爽”等沉浸式快感情绪[3],后者关注到通过具身参与所可能实现的精神升华与内心转化,尤其是,肉体痛苦后的痛快、回报与值得,呼应了既有研究所证实的“身体痛苦与情感享受并存”[39]。尤其值得一提的是,本研究没有将痛苦、痛感等消极体验限定到徒步、攀岩等非一般化的出游方式,而是肯定了大众游客在常规出游过程中同样容易遭遇到的身体劳累与体力极限挑战,这也更符合现实状况。

5.2 管理启示本研究为目的地及其具体景观的建设与管理提供有益参考。首先,目的地在开发建设初期,就应全面考虑各旅游场景的设计细节,从构成场景的各个观赏点,到连接各观赏点的游览线路,再到整个地方的立体空间结构,都需要充分考虑各种感官线索及其组合所营造出的整体氛围。除传统的审美视觉设计,景观营造更需要借助多感官线索刺激,多类型参与途径,凸显有统一基调、有内涵浓度的氛围空间,从而满足游客的多感官体验需求。其次,在提升场景参与的吸引力上,有必要给予游客更为自由和发挥创意的活动空间与场所,提供可以多感官参与的设施设备,鼓励游客在亲自动手、亲身参与过程中,获得独特具身体验。最后,目的地的开发、建设与管理人员还应深刻认识到情绪情感在个体旅游体验过程中的波动与积累,积极唤起和引导游客产生超出预期、忘情沉醉的惊喜之情,最终实现情感上的成长转化与精神升华。

5.3 研究局限与未来方向本文仍可能存在以下研究局限,为未来议题提供进一步的思考方向:第一,通过探索性质性分析,本研究提炼出具身体验质量在场景组织上的具身感觉性维度及其可靠问项,并且严格执行量表开发科学流程,充分检验量表信效度,为体验质量测量提供新工具。受篇幅所限,文章未能深入比较该量表与其它体验质量测量工具[6]。未来既可以考虑选取不同旅游场景进行量表应用与验证,以进一步提高外推效度;也可以同时选用多套测量工具进行不同场景下的效度检验与优势分析。第二,本文采用的是回忆型问卷调查,测量的并非个体旅游体验质量的实时状态,而是出游结束后对整个旅游过程的回顾式感受。虽然回顾式评价有助于人们借助印象深刻的情景互动与整体感受勾勒理想体验状态,但不可避免的是,距离被调查者所回忆起的在场体验的时间越久远,旅游过程中的细节评价越可能产生选择性偏差[3]。未来研究可考虑借助可穿戴技术与智能手机应用等移动追踪、实时记录旅游者的在场状态,以辅助评价出游结束后的具身体验。第三,本文通过自我报告法采集消费者数据,尽管分析结果证实数据本身不存在严重的共同方法偏差,确保相关结论的可信度与可推广性,但仅仅通过问卷调查,难以深入探究具身体验质量各个维度对个体游后的生活满意度、幸福感等的差异化影响及路径。考虑到不同文化背景下的具身体验差异,未来不但可以通过纵向追踪、大数据挖掘与动态分析等探讨具身体验的后续效应,还可以同时针对中西方游客,测量具身体验质量的感知差异,识别差异背后的文化动因。

| [1] |

Chi C G, Pan L, Del Chiappa G. Examining destination personality: Its antecedents and outcomes[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2018, 9: 149-159. |

| [2] |

樊友猛, 谢彦君. "体验"的内涵与旅游体验属性新探[J]. 旅游学刊, 2017, 32(11): 16-25. [Fan Youmeng, Xie Yanjun. An exploration of experience connotations and tourist experience characteristics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 16-25.] |

| [3] |

马天. 旅游体验测量方法: 重要回顾与展望[J]. 旅游科学, 2019, 33(3): 37-49. [Ma Tian. On measurement methods of tourist experience: A critical review and prospect[J]. Tourism Science, 2019, 33(3): 37-49.] |

| [4] |

孙小龙, 林璧属, 郜捷. 旅游体验质量评价述评: 研究进展, 要素解读与展望[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 143-151. [Sun Xiaolong, Lin Bishu, Gao Jie. A review on the quality assessment of tourism experience: Advances, elements and prospects[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 143-151.] |

| [5] |

Zatori A, Smith M K, Puczko L. Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience[J]. Tourism Management, 2018, 67: 111-126. |

| [6] |

Kim J, Ritchie J R B, McCormick B. Development of a scale to measure memorable tourism experiences[J]. Journal of Travel Research, 2012, 51(1): 12-25. |

| [7] |

谢彦君, 胡迎春, 王丹平. 工业旅游具身体验模型: 具身障碍、障碍移除和具身实现[J]. 旅游科学, 2018, 32(4): 1-16. [Xie Yanjun, Hu Yingchun, Wang Danping. The embodied experience model of industrial tourism: Embodied obstacles, obstacles remove and embodied realization[J]. Tourism Science, 2018, 32(4): 1-16.] |

| [8] |

叶浩生. "具身"涵义的理论辨析[J]. 心理学报, 2014, 59(7): 1032-1042. [Ye Haosheng. Theoretical analysis of the meaning of embodiment[J]. Acta Psychologica Sinica, 2014, 59(7): 1032-1042.] |

| [9] |

樊友猛. 具身范式下的乡村旅游体验研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2017: 44-48. [Fan Youmeng. A Study on Rural Tourism Experience in the Perspective of Embodiment Paradigm[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2017: 44-48.]

|

| [10] |

谢辉基, 杨振之. 论旅游体验研究中的"身体"现象及其认知[J]. 旅游学刊, 2020, 35(7): 117-132. [Xie Huiji, Yang Zhenzhi. On the phenomena and cognition of the"body"in the research of tourism experience[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(7): 117-132.] |

| [11] |

叶浩生. 具身认知: 认知心理学的新取向[J]. 心理科学进展, 2010, 18(5): 705-710. [Ye Haosheng. Embodied cognition: A new approach in cognitive psychology[J]. Advances in Psychological Science, 2010, 18(5): 705-710.] |

| [12] |

蔡少燕, 陶伟. 从漠视到觉醒: 西方旅游研究对身体的再认识[J]. 人文地理, 2019, 34(4): 1-12. [Cai Shaoyan, Tao Wei. From indifference to awakening: The rethink of western tourism studies on body[J]. Human Geography, 2019, 34(4): 1-12.] |

| [13] |

贾慧敏, 张运来. 虚拟旅游产品体验中游客幸福感的生成机制研究——基于具身体验视角[J]. 旅游科学, 2022, 36(3): 17-35. [Jia Huimin, Zhang Yunlai. A research on the generation mechanism of tourist well-being in virtual reality tourism product experience: Based on the embodied experience view[J]. Tourism Science, 2022, 36(3): 17-35.] |

| [14] |

吴俊, 唐代剑. 旅游体验研究的新视角: 具身理论[J]. 旅游学刊, 2018, 33(1): 118-125. [Wu Jun, Tang Daijian. A new tourism experience research perspective: Embodied theory[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(1): 118-125.] |

| [15] |

樊友猛, 谢彦君. 旅游体验研究的具身范式[J]. 旅游学刊, 2019, 34(11): 17-28. [Fan Youmeng, Xie Yanjun. Embodiment paradigm of tourist experience research[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(11): 17-28.] |

| [16] |

吴俊, 唐代剑. 具身认知理论在旅游研究中的应用: 以跨学科为视角[J]. 商业经济与管理, 2017(6): 71-77. [Wu Jun, Tang Daijian. The application of embodied cognition theory in tourism research: An interdisciplinary perspective[J]. Journal of Business Economics, 2017(6): 71-77.] |

| [17] |

操小晋, 刘春卉, 余思奇. 老旧社区的具身实践与地方认同——基于超越表征的整合视角[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 69-78. [Cao Xiaojin, Liu Chunhui, Yu Siqi. The embodied practice and place identity in old communities: An integrated perspective based on representation and non-representation[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 69-78.] |

| [18] |

O'regan M. A backpacker habitus: The body and dress, embodiment and the self[J]. Annals of Leisure Research, 2016, 19(3): 329-346. |

| [19] |

Jessica R. Remembrance and remediation: Mediating disability and literary tourism in the romantic archive[J]. Studies in Romanticism, 2020, 59(1): 85-108. |

| [20] |

刘斌, 杨钊, 刘永婷, 等. 身体情感与空间: 老年人休闲旅居的具身体验[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 169-180. [Liu Bin, Yang Zhao, Liu Yongting, et al. Body, emotion and space: The embodied experience of leisure sojourn for the elderly[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 169-180.] |

| [21] |

陈霄, 陈婉欣. 具身视角下"古镇+酒吧"的游客体验研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 113-122. [Chen Xiao, Chen Wanxin. Why does a bar street become popular in ancient towns in China? From the perspective of tourists' embodied experience[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 113-122.] |

| [22] |

Small J, Darcy S, Packer T. The embodied tourist experiences of people with vision impairment: Management implications beyond the visual gaze[J]. Tourism Management, 2012, 33(4): 941-950. |

| [23] |

Wu H C, Cheng C C, Ai C H. A study of experiential quality, experiential value, trust, corporate reputation, experiential satisfaction and behavioral intentions for cruise tourists: The case of Hong Kong[J]. Tourism Management, 2018, 66(6): 200-220. |

| [24] |

Yang Y, Mao Z, Zhang X. Better sleep, better trip: The effect of sleep quality on tourists' experiences[J/OL]. Annals of Tourism Research, 2021, 87: 103153. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103153.

|

| [25] |

Cole S T, Illum S F. Examining the mediating role of festival visitors' satisfaction in the relationship between service quality and behavioral intentions[J]. Journal of Vacation Marketing, 2006, 12(2): 160-173. |

| [26] |

Cole S T, Scott D. Examining the mediating role of experience quality in a model of tourist experiences[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2004, 16(1): 9-90. |

| [27] |

Chen C F, Chen F S. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists[J]. Tourism Management, 2010, 31(1): 29-35. |

| [28] |

徐虹, 李秋云. 主题公园顾客体验质量的评价维度及前因后果研究——基于迪士尼和欢乐谷携程网上评论的分析[J]. 旅游科学, 2017, 31(1): 57-68. [Xu Hong, Li Qiuyun. Analysis of the evaluative dimensions and causal relationship on theme park visitors' experience quality: Based on a C-trip comments review of Disney and Happy Valley[J]. Tourism Science, 2017, 31(1): 57-68.] |

| [29] |

马天. 旅游体验质量与满意度: 内涵、关系与测量[J]. 旅游学刊, 2019, 34(11): 29-40. [Ma Tian. Tourist experience quality and satisfaction: Connotation, relationship and measurement[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(11): 29-40.] |

| [30] |

Pan L, Lu L. Zhang T. Destination gender: Scale development and cross-cultural validation[J/OL]. Tourism Management, 2021, 83: 104 225. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104225.

|

| [31] |

朱宇轩, 谢彦君, 王一雯. 旅游世界的美食意象及旅游者的美食具身体验——基于表征和非表征的双重视角[J]. 旅游学刊, 2023, 38(4): 115-132. [Zhu Yuxuan, Xie Yanjun, Wang Yiwen. The food image of the tourism world and the embodied experience of tourists: Based dual perspectives of representational and nonrepresentational theory[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(4): 115-132.] |

| [32] |

Lashkova M, Carmen A, Camarero C. Dual effect of sensory experience: Engagement vs. diversive exploration[J]. International Journal of Retail and Distribution Management, 2019, 48(2): 128-151. |

| [33] |

Chronis A. Moving bodies and the staging of the tourist experience[J]. Annals of Tourism Research, 2015, 55: 124-140. |

| [34] |

潘莉, 张毓峰, 马美爱. 旅游目的地性别气质的典型意象与特征研究[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2022, 49(2): 106-115. [Pan Li, Zhang Yufeng, Ma Meiai. Typical images and characteristics of gender temperament in tourist destinations[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2022, 49(2): 106-115.] |

| [35] |

谢彦君, 樊友猛. 身体视角下的旅游体验——基于徒步游记与访谈的扎根理论分析[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 129-137. [Xie Yanjun, Fan Youmeng. Tourist experience on a body perspective: Grounded theory analysis on trekking writings and interviews[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 129-137.] |

| [36] |

钟洁. 基于游憩体验质量的民族村寨旅游产品优化研究——以云南西双版纳傣族园、四川甲居藏寨为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(8): 95-103. [Zhong Jie. Study on the optimization of tourism products in ethnic villages based on recreational experience quality: The case of Dai park, Xishuangbanna and Jiaju Tibetan village, Sichuan province[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(8): 95-103.] |

| [37] |

Hosany S, Prayag G. Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(6): 730-737. |

| [38] |

谢彦君. 旅游体验的两极情感模型: 快乐—痛苦[J]. 财经问题研究, 2006(5): 88-92. [Xie Yanjun. Pleasure-pain: A spectrum model of emotion for tourist experience[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2006(5): 88-92.] |

| [39] |

宋振春, 王颖, 葛新雨, 等. 身体痛苦如何成为情感享受——身心交互视角下的旅游体验研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(10): 109-121. [Song Zhenchun, Wang Ying, Ge Xinyu, et al. How physical discomfort can become a source for emotional satisfaction: A study on tourist experience from the perspective of body-mind interactionism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 109-121.] |

| [40] |

Pan L, Zhang M, Gursoy D, et al. Development and validation of a destination personality scale for mainland Chinese travelers[J]. Tourism Management, 2017, 59: 338-348. |

| [41] |

Hair J F, Black W C, Babin B J. Multivariate Data Analysis[M]. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006: 24-39.

|

| [42] |

Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement errors[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50. |

| [43] |

汤丹丹, 温忠麟. 共同方法偏差检验: 问题与建议[J]. 心理科学, 2020, 43(1): 215-223. [Tang Dandan, Wen Zhonglin. Statistical approaches for testing common method bias: Problems and suggestions[J]. Journal of Psychological Science, 2020, 43(1): 215-223.] |

| [44] |

Shermer D Z, Levitan C A. Red hot: The cross modal effect of color intensity on perceived piquancy[J]. Multisensory Research, 2014, 27(3/4): 207-223. |