2. 广西发展战略研究院,南宁 530004

2. Guangxi Development Strategy Institute, Nanning 530004, China

夜间经济是城市文化和生活的缩影,其繁荣程度是衡量一个城市发展活力和实力的标尺。西方发达国家已有1/3的时间、1/3的收入、1/3的土地面积用于休闲消费,其中60%以上的休闲活动发生于夜间[1]。同时,根据艾媒咨询数据显示,2016年以来中国夜间经济规模快速增长,从2016年的18.27万亿元,增加到2019年的26.43万亿元,2022年突破40万亿元①。2023年春节期间,夜间旅游成为新亮点,全国243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区客流量达5212.2万人次,平均每个集聚区每夜3.06万人次②。另外,中国旅游研究院发布的《2023中国夜间经济发展报告》显示,2023年5A景区夜间开放率超2020年2倍,2023年1—8月游客月均夜间出游频次为3.27次,夜间出游意愿达95%。由此可见,发展夜间旅游已成为促进城市经济发展的有力抓手和重要趋势。在这一背景下,深层探究文化融入夜间旅游的内在机理,具有重要的理论和现实意义。

2019年国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》(国办发〔2019〕41号),首次在国家层面提出发展夜间经济,明确提出到2022年建设200个以上国家级夜间文旅消费集聚区。2023年国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》(国办发 〔2023〕36号),要求有序发展夜间经济,并对夜间文化和旅游消费集聚区、配套服务设施、延时等方面提出了明确要求。学界也从文化融入夜间旅游模式、路径等方面展开研究[2, 3],但“文化融入夜间旅游的联结点是什么?”“文化融入夜间旅游的本质是什么?”和“文化如何深度融入夜间旅游?”等核心问题仍是现阶段的盲点。由此,本文基于游客感知的微观视角和扎根理论,深入剖析文化融入夜间旅游的内在逻辑,尝试打开文化与夜间旅游深度融合的“黑箱”,并提出文化与夜间旅游深度融合、赋能夜间经济的政策建议。

2 文献综述 2.1 文化与旅游关系的思辨文旅融合发展研究缘起于学者们对文化与旅游的关系探讨,两者关系的探讨经历了以下几个阶段:从20世纪80年代于光远、郁龙余等学者对“旅游的文化属性”的基本判断[4, 5],到20世纪90年代学界提出“旅游文化是旅游业的灵魂”的观点[6, 7],再到21世纪学界普遍认可的“灵魂载体说”[8],最后到现阶段的多视角、动态性的关系辨析,两者关系的研究得以不断创新与发展。其中,关于多视角、动态性的文化与旅游关系的辩析,主要是自2018年文化和旅游部成立以来,学界基于两者关系的再审视展开的:宋子千从国家政策演进视角探讨文化和旅游的关系,认为文化和旅游的关系并非一成不变,而是随着国家政策不断变化的,但围绕“宜融则融、能融尽融”的核心思想不变[9];徐金海从幸福视角探讨文化和旅游的关系,认为追寻人生幸福是两者关系的本源,体验文化幸福是两者关系的变迁,实现社会幸福是两者的归途[10];张朝枝基于身份认同视角创新性地提出,旅游与文化关系的起源是旅游者个体或者民族与国家集体寻找文化身份认同,其中文化变成旅游者的身份符号是两者关系的进一步强化[11]。

2.2 文旅融合研究学界关于文旅融合的研究,主要集中在2018年及之后,主要是由于2018年3月文化部和国家旅游局的机构合并,使文旅融合受到了广泛关注[12]。随后,文化界、旅游界皆对文旅融合展开了热烈的讨论,文旅融合成为学界研究的热点。目前,学界关于文旅融合方面的研究,主要聚焦于以下2个层面:一是宏观层面,主要从文旅融合的发展路径、发展模式及发展水平测度3方面进行研究。其中,主要从不同角度、不同层次探讨文旅融合的发展路径[13, 14];基于不同地区的文化资源禀赋提出不同的发展模式,如多元文化体验融合模式、文化创意产业融合发展模式、节事会展旅游模式等[15, 16];从不同维度融合测度视角、产业融合发展测度视角衡量文旅融合发展水平,并从整体上划分融合水平及其趋势[17, 18]。二是中观层面,主要从不同区域、不同主题进行文旅融合研究。其中,不同区域文旅融合研究方面主要集中在民族地区、乡村地区和西部地区,进一步探讨文旅深度融合发展的条件与困境[19-21];不同主题文旅融合研究主要聚焦于文化遗产与旅游融合、文化创意与旅游融合、红色文化与旅游融合等3个类别[22-26]。

2.3 文化融入夜间旅游的研究回顾近年来,夜间旅游的发展受到广泛关注,被认为是文旅融合发展的需求新潜力和供给新动能。夜间旅游研究成为当代旅游发展理论体系研究的新领域。夜间旅游的提出源自于“夜间经济”,而“夜间经济”的提出源自20世纪70年代英国改善中心城市中心区的空巢现象,又称为“24小时城市”。目前,在一些人口聚集且社会消费能力较强的城市,夜间旅游已被作为推动其旅游业高质量发展的重要组成部分。

现阶段,学界关于“夜间旅游”的研究还处于初级阶段,主要集中在对其概念的界定。部分学者从外部层面界定夜间旅游,认为夜间旅游是一种具有时间性和休闲性的旅游形式[27]。多数学者从内容层面进行界定,认为夜间旅游是一种具有明确时间范围、活动内容和参与主体的旅游活动,是旅游者和城市居民在夜间展开的、以休闲为目的的各种活动的总称[28, 29]。由此,综合学者们对于夜间旅游的概念界定及本文的研究结果,笔者认为夜间旅游是一种以休闲和体验当地文化为目的、且具有时间性和特殊性的旅游类型,其中夜间旅游的特殊性体现在场景上,带给游客独特的视觉体验和丰富的文化体验,灯光氛围是夜间旅游的独特属性。

国内外学者将“融入”视为一个渐进变化的动态过程:Bohning将融入过程总结为“发生—定居—生存—发展”逐次变化的4阶段模型[30];Heckmann将融入过程定义为一个长期的、体现旅居者和接受地之间互动的过程[31]。多数研究认为文化融入夜间旅游,进一步促进了文旅深度融合,推动了文化赋能夜间经济,带来了旅游业的高质量发展[32]。现有研究强调,文化融入夜间旅游,一方面增加了已有旅游产品的文化含量,另一方面也丰富了文化类旅游产品的供给,进一步促进了夜间旅游业态的多样化发展[33];从文化融入夜间旅游模式角度来看,业界亟须打造以文艺演出、民俗文化活动为主体的文化型夜游模式,在遵循文化在地化的基础上,创新文化融入夜间旅游项目的设计,打造代表性品牌[4]。

总体而言,学界关于文化融入夜间旅游的相关研究已取得了一定成果,但现有研究仍存在明显不足:①从微观层面探究文化融入夜间旅游的相关研究较为匮乏;②虽然现有研究已证实文化对夜间旅游具有重要影响作用,但文化融入夜间旅游的整体理论框架模型还未得以建构,其内在影响机理的“黑箱”未打开,文化融入夜间旅游的本质还未明确;③文化融入夜间旅游的研究,多数仅基于传统的问卷调查、案例分析等方法描述文旅融合的路径与模式,无法全面揭示其内部的逻辑关系及影响机理。因此,本文基于微观层面的游客感知和扎根理论,深入剖析文化融入夜间旅游的内在机理及本质,以期提高学术界对文化融入夜间旅游的理解和认知,并有针对性地提出文化与夜间旅游深度融合、赋能夜间经济的政策建议及措施,推动文旅融合的研究向纵深发展。

3 研究设计与资料收集 3.1 研究方法本文旨在探索“文化如何深度融入夜间旅游”,着重回答“如何(How)”的问题,符合罗伯特·K. 殷总结的案例研究的适用情形[34]。同时,扎根理论采用“深入情境—发现问题—寻找案例—收集素材—资料分析—初构理论—文献比较—建构理论”的研究逻辑[35],该方法具有一套较为完善且严谨的程序,严格执行即能保证结论的可靠性,适用于对本文收集的案例资料进行分析,揭示研究领域本质过程的解释理论,从而剖析文化融入夜间旅游的内在机理,探索其本质。由此,本文采用“扎根+案例”的研究方法,通过对收集的资料进行逐级编码,提炼相关概念与范畴,并进一步寻找范畴之间的逻辑关系,从而建立文化融入夜间旅游的内在机理模型图。另外,该研究方法的适用性已经在旅游领域研究中得到了验证[36]。

3.2 案例选择同已有的质性研究一致,本文遵循案例选择的独特性和典型性原则[37],最终选择位于南宁市五象新区的“南宁之夜”作为案例地。“南宁之夜”是集“观光游憩、文化休闲、演艺体验、特色餐饮、购物娱乐”于一体的特色文旅街区,是南宁市夜间旅游目的地之一,且发展夜间旅游的成效显著。根据广西旅游发展集团提供的数据显示:“南宁之夜”于2023年1月14日开业,当天接待游客8.36万人次;春节假期7天共接待游客88.32万人次;开业12天接待游客突破100万人次,开业22天突破200万人次。另外,“南宁之夜”的经营时间是16:00—24:00,是典型的夜间旅游目的地。由此可见,本文选择“南宁之夜”作为案例研究极具价值。

3.3 数据收集为了保证数据的可靠性,本文在保障扎根理论方法中的理论抽样原则的基础上,采用Mile和Huberman提出的三角测量法[38],选择多种方式、多种渠道获取信息,形成案例地资料来源的三角互证,以尽可能多的数据来源确保研究结果的信度和效度。一是通过半结构访谈和实地调研获取一手资料,总共访谈了35位游客,调研时间为2023年3月4日到4月22日,依据访谈提纲:①景区中包含的文化要素,及其在旅游景区中的表现形式;②夜间文旅发展的现状和游客感知;③游客对文化与夜间旅游融合发展的体验、认识、理解;④游客对文化与夜间旅游深度融合发展的期望。单次访谈时间控制在30—50分钟,同时,研究人员保证在访谈后的12小时内,对访谈的录音记录进行整理和和分析,以确保对资料理解的深度。二是参与观察法,团队对景区文化活动、游客参与情况、景区整体风貌等,进行细致观察与部分体验,构成访谈的辅助材料。三是二手资料收集法,从网上获取相关论文、新闻、游记等资料,并通过系统筛选、归纳总结,以期进一步提升资料的可靠性。

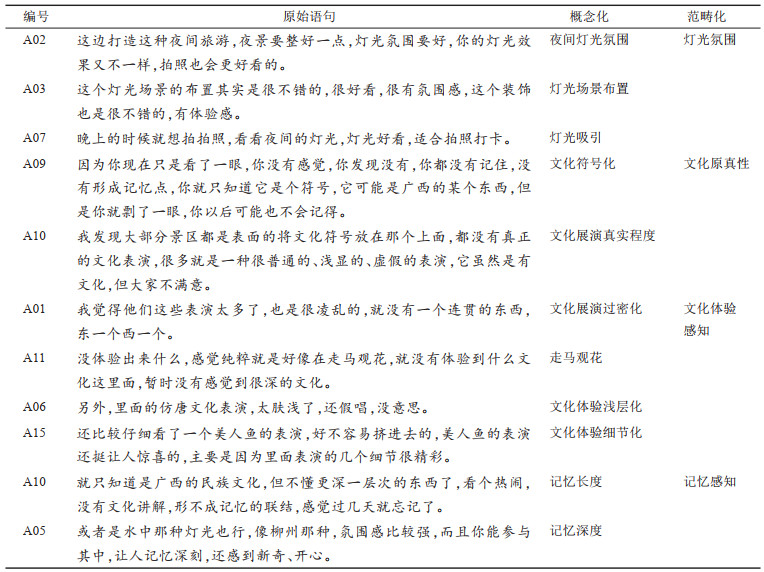

4 文化融入夜间旅游的内在机理分析 4.1 扎根理论分析 4.1.1 开放式编码首先进行概念化分析:对原始文本进行逐句阅读和分析,严格按照贴近材料的原则进行文本的解构,经过2次独立性编码和多次比较修正,最终提取了189个概念。然后进行范畴化分析:根据概念间的意义指代与逻辑关系将其归类,共形成21个范畴。开放式编码举例如表 1所示。

| 表 1 开放式编码示例 Tab.1 Examples of Open Coding |

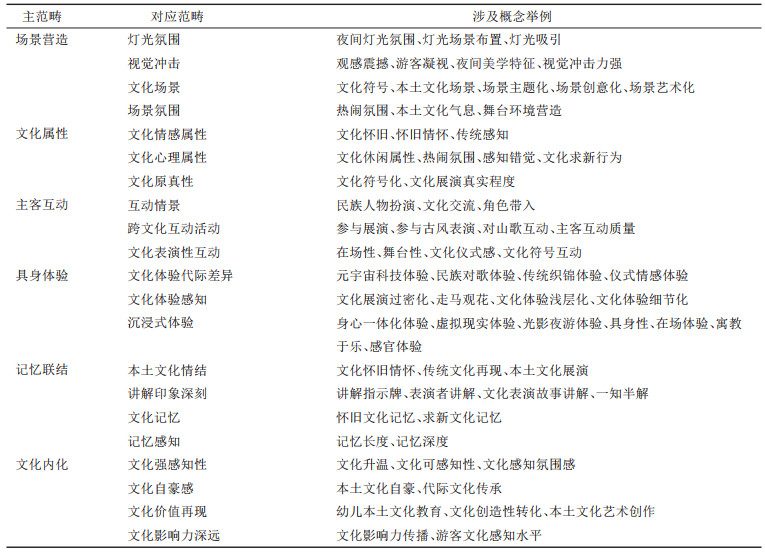

主轴编码是将开放式编码中的范畴进一步精炼与归类从而形成主范畴,主要依据范畴间的因果、并列逻辑和语义关系等完成聚类和主范畴命名,最终将21个范畴进一步归并为6个主范畴。主范畴、范畴和涉及概念如表 2所示。

| 表 2 主范畴及对应范畴 Tab.2 Main Category and Corresponding Category |

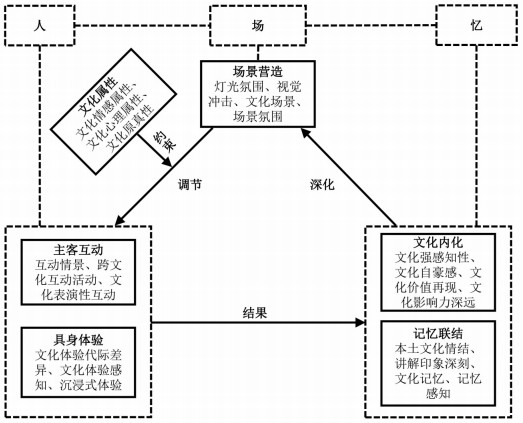

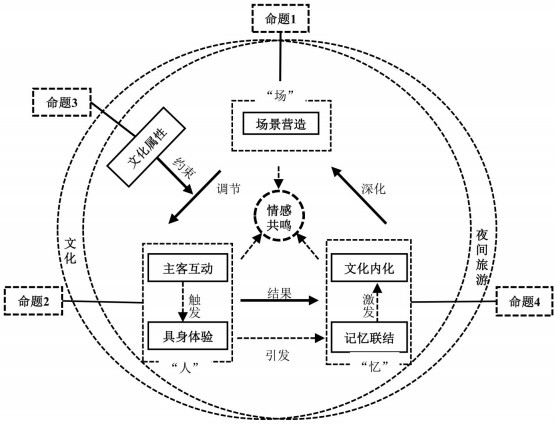

选择性编码是对主范畴在更高抽象水平上的提炼和整合,通过构建主范畴的核心关系,发展出能够串联文化融入夜间旅游的内在机理“故事线”,本文将“文化融入夜间旅游的内在机理”作为核心范畴,并根据概念和范畴间的意义指代识别出主范畴间存在的典型关系结构,建构出文化融入夜间旅游的“人(person)—忆(memories)—场(scenescapes)”三元理论模型(简称PMS理论模型)(图 1)。围绕核心范畴,故事线可以描述为:文化融入夜间旅游的“人—忆—场”联合——场景营造(场)是文化融入夜间旅游的逻辑起点,主客互动和具身体验(人)是文化融入夜间旅游的重要表现,在交互体验中形成记忆联结(忆),并促进文化内化,成为文旅深度融合的意义生产结果。其中,文化属性约束着“场”对“人”的调节,文化的不同属性进一步制约着游客的具身体验及其主客互动效果。

|

图 1 文化融入夜间旅游的“人—忆—场”三元理论模型(简称PMS理论模型) Fig.1 PMS Theoretical Model of Integrating Culture into Night Tourism |

本文从35份访谈文本中随机抽取25份,进行编码分析,其余10份用于饱和度检验。多数研究认为,如果无法再从新材料中获取新的概念和范畴,则表明理论达到饱和[39]。检验结果显示,余下的10份访谈资料未产生新的编码和范畴,进一步表明了本文的理论达到饱和。

4.2 理论模型阐释 4.2.1 文化融入夜间旅游的逻辑起点:场景营造夜间旅游的特殊性体现在场景上,场景营造是文化融入夜间旅游的逻辑起点。场景(scenescapes),是一个地方或场域所蕴含的整体文化风格或美学特征[40]。场景营造的重要功能在于:通过营造的各类特定场景,彰显不同的文化价值取向,这种文化价值取向吸引着不同类型的旅游者[41]。游客进行夜间旅游,首先所感知到的是灯光氛围,被夜间灯光氛围和场景布置所吸引,这也是夜间旅游区别于白天旅游的重要特征之一,正如受访者所提及:“夜间旅游我的关注点跟白天还是不太一样,白天可能你看的更远,看的就是会关注更多周围的景色。夜间因为你只能通过灯光特地的标出一些想让游客看到的东西,夜间它只能通过灯光来营造一些氛围。说实话,他不亮灯的地方,黑的地方你根本就不会去关注(A16)。”

同时,游客对场景营造提出了要求:一是要形成视觉冲击——大众化的夜间场景已无法满足游客凝视,旅游者偏好于观感震撼、视觉冲击力强、且具有夜间美学特征的场景,访谈过程中多次被提及:“我印象最深刻的还是那个篝火表演,那给我留下了深刻的印象,主要是因为它让我有种震撼的感觉(A14)”,“晚上的时候就想拍拍照,看看夜间的灯光,灯光好看,适合拍照打卡(A07)”。二是要有文化场景——其中,具有本土特色的文化场景和文化符号是游客所想感知到的,“我觉得夜间,可能它还是要有一些独特的当地文化来吸引我(A05)”,并且对文化场景提出了具有主题化、创意化、艺术化的要求,其中,一位受访者这样强调:“文化要融入到不同的场景中,不能太单一,而且还是需要一条主线的,不然会显得很杂乱的(A10)”,另一位受访者也表示:“怎么说呢,景区里的文化场景你不能太大众了,能吸引我的、让我印象深刻的还得是有点创意的,不要盲目跟风,要有当地文化特色,不然可能会落得个同质化的下场(A18)。”因此,夜间旅游的场景营造应深挖当地文化特色,也应注重有脉、有根、有源,最终实现从“亮化”到“美化”再到“文化”的深层次转化。三是要有场景氛围——热闹氛围、本土文化气息、舞台环境营造,绝大多数中国游客喜欢热闹的场景氛围,在这样的氛围里游客更容易感知到本土文化的气息,形成自己对本地文化的认知,受访游客提到“感觉白天出来玩和晚上出来玩最大的不同是,晚上旅游更有氛围,有当地的生活气息(A03)”,“晚上就会有一些热闹,晚上喜欢热闹的氛围,你看还有表演,氛围多好(A05)”,“这个装饰是很不错的,有那种古代场景的感觉了,文化的展现要有氛围感,让人能够置身其中的感觉,才能让人记住嘛(A11)”。

命题1:灯光氛围是夜间旅游的独特属性;场景营造一方面便于游客打卡拍照,在满足游客需求的同时,还有利于景区借助游客传播途径宣传景区;另一方面,让游客拍照过程中感受本土文化氛围,减轻拍照后的“空虚感”,有利于提升景区的美誉度;随着旅游者需求的转变及时代的发展,夜间文旅从风景打造转向场景营造,营造文旅新场景成为文旅融合的前提。

4.2.2 文化融入夜间旅游的重要表现:主客互动和具身体验主客互动和具身体验是文化融入夜间旅游的重要表现,其中主客互动影响着具身体验,同时具身体验也调整着主客互动。

主客互动。文化的差异性主导着主客互动,主客互动逐渐成为一种独特的旅游吸引物并影响旅游者的满意度[4, 42]。文化融入夜间旅游所表现出的主客互动,主要是由互动情景、跨文化互动活动和文化表演性互动三个层面组成,进一步加深游客的互动参与,形成记忆点。互动情景中,游客普遍印象深刻的是民族人物扮演:“我好喜欢那个穿着壮族服饰的不倒翁小姐姐呀,我看很多人都穿着壮族服饰拍照,后来我也租了一套壮族的服饰,穿上也与不倒翁小姐姐合影了呢”——嵌入。跨文化互动活动主要是东道主将地方性特色文化融入展演或演出等活动,并多采取表演的形式与游客进行互动,在访谈中发现游客希望通过与东道主互动,最大限度地感受本地文化,获得良好的旅游体验:“我印象最深刻的是那个对山歌互动,第一次参与对山歌,还是挺有意思的,那个哎呦呦喂的调子很好对的(A11)”——融入。但值得注意的是,主客互动的结果并非都是良好的:“那个拉着我跳民族舞的小姐姐,就只是穿着壮族的服饰,扭几个常规的动作而已,问她关于景区内的一些壮族文化的东西,她都不懂,明显只是个演员而已,感知不到深层次的文化了(A20)”——脱嵌。由此,研究发现,主客互动质量是进一步检验文旅融合程度的“标尺”,主客互动质量与旅游者的满意度息息相关。文化表演性互动更为关注在场性、舞台性、文化仪式感、文化符号互动,通过具有仪式性和舞台性的渠道,“我者”与“他者”之间完成了从观看者到表演者的身份转换,从而形成了一种“我者”与“他者”相互交融的“观—演”关系的主客互动,正如受访者所提及的:“我还是更喜欢具有仪式感的表演,就像我去年去贵州千户苗寨体验的拦门酒,好像叫高山流水吧,那阵仗,又有仪式感,又能参与其中,重点是能让我记忆深刻呀,它那个文化融入的很好(A06)”——融入。文化融入夜间旅游过程中,主客互动仪式的创建实践,以及游客的在场性,为主客间情感与文化的互动和交融提供了重要载体,同时通过主客双方身体化的实践和表演性的参与,经由互动仪式,继而产生对地方文化的深刻认同。

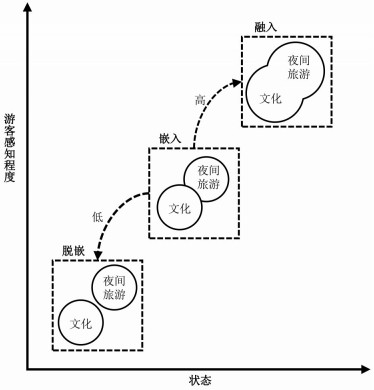

基于上述研究结果,本文建构了文化融入夜间旅游的“脱嵌—嵌入—融入”三状态模型(图 2)。根据游客感知程度,将文化融入夜间旅游的状态分为:一是脱嵌状态,即游客不知道景区要表达什么文化,几乎未感知到相关的文化(感知程度低);二是嵌入状态,即游客仅能感知到景区中的部分文化符号,但并没有形成主观的印象,这种状态属于文化被动融入夜间旅游的表现,文化与夜间旅游之间存在着“边界或隔阂”;三是融入状态,即游客能感知到景区所展现的文化(感知程度高),并形成了记忆联结,文化已经融入到了夜间旅游中,达到了融合共生的状态,但融合的深度是由主客互动质量来决定的。另外,一个旅游目的地文旅融合可能同时存在上述三种状态。

|

图 2 文化融入夜间旅游的“脱嵌—嵌入—融入”三状态模型图 Fig.2 Three-state Model of Cultural Integration into Night Tourism: De-embedded-Embedded-Integration |

具身体验。梅洛庞蒂指出,体验是“意识内在地与世界、身体及他人建立联系”,即只有深刻地认识到体验与三者的复杂性关系,才能发现其客观规律[43]。具身体验则较为关注游客的在地性活动,强调既要关注游客愉悦的高峰体验,也要关注其日常性体验[44],这与旅游的本质相契合。本文认为,具身体验强调游客通过文化体验在夜间旅游中获得旅游意义,身体是出发点,也是手段,文化体验代际差异、文化体验感知和沉浸式体验都与游客的感官功能、身体要素和构造密切相关。游客体验行为是情境化的,现阶段也体现出了代际差异,元宇宙科技体验、民族对歌体验、传统织锦体验、仪式情感体验等都离不开周围环境的影响,且在这种环境中实现了感性身体的参与才有意义。如受访游客提到“现在时代在不断的进步,我们又想体验一下古代的传统文化,又想体验现代科技的力量,这个里面元宇宙的那个体验项目,真的让人很震撼,这也就只有现在这个时代有,以前都没听说过,更别说体验一下啦(A08)”;同时,有些游客表现出文化体验的差异性:“那个有个织布机的地方,真的让我一下回到小时候的感觉,小时候在家织布那种感觉一下就上来了,有种热泪盈眶的感觉,我还是更喜欢体验传统一些的活动(A12)”。另外,游客希望通过亲身体验去感知本土文化的魅力,但从调研中发现,游客的文化体验感知不是很好,他们不想走马观花地浅试一下,想要体验比较注重细节化、深层次的文化活动,同时游客也更加注重文化展演空间的密度问题,在体验的同时兼具舒适度:“还比较仔细看了一个美人鱼的表演,好不容易挤进去的,美人鱼的表演还挺让人惊喜的,主要是因为里面表演的几个细节很精彩(A15)”。

随着游客的旅游经验不断增加,对文化体验的需求和要求也都在增加。游客通常通过沉浸式的参与互动,获得在场的亲身体验,从而加深对本土文化的感知体验,继而形成文旅的联结点——记忆联结,进一步深化文旅融合。游客沉浸式体验实质上是一种感官体验,强调在场体验,其中具身性是游客沉浸式体验的基本特征之一,身心的参与程度对游客的具身体验具有重要影响,身心一体化体验、虚拟现实体验、光影夜游体验等均强调具身性:“大家手拉着手,围着广场转圈,载歌载舞的,那种民族文化氛围真的很棒,我的小孩玩的可开心了,一路都在一直说那个小姐姐的衣服好好看(A19)”。

命题2:代际(时)、感知(心)和沉浸(身)三者间的“互为反应”,都会影响旅游者的具身体验,从而对旅游者行为产生影响,调节着主客互动;其中,“脱嵌”“嵌入” “融入”是文化融入夜间旅游的三种状态,一个旅游目的地文旅融合可能同时存在这三种状态;主客互动质量是进一步检验文旅融合程度的“标尺”,主客互动质量与旅游者的满意度息息相关,且影响着游客的具身体验效果;文化仪式及仪式的体验,是文化深度融入夜间旅游过程的重要组成部分。

4.2.3 文化融入夜间旅游的外在约束:文化属性文化融入夜间旅游是存在条件限制的,文化属性是文化融入夜间旅游的外在约束,文化情感属性、心理属性和原真性进一步影响着游客的具身体验及主客互动。其中,文化情感属性主要表现为游客的文化怀旧行为:“我当然想要体验广西传统的壮族文化啦,而且我觉得一定要将以前的壮族传统文化融入到这里,这样我就能跟小辈们讲解我们以前的文化,告诉他们这些是老祖宗留下来的(A15)”。

文化心理属性主要表现为游客的文化休闲属性及文化求新行为,进一步调节着游客的具身体验,以及主客互动的表现。

本文发现,文化原真性是文化融入夜间旅游需要关注的重要属性,也是学界和业界应该关注的要点;文化原真性是将文化根植于本土,以保留文化内涵和表征相统一的方式进行传承,同时对游客的参与体验存在着影响。正如受访者A10提到,“我发现大部分景区都是表面的将文化符号放在那个上面,都没有真正的文化表演,很多就是一种很普通的、浅显的、虚假的表演,它虽然是有文化,但大家不满意”。另外,真实独特的文化体验也能加深游客对夜间旅游目的地及其本土文化的印象。

命题3:文化属性是连接游客个体与夜间旅游目的地文化感知多元表征的通道,调节着游客肆意地体验、互动、共感、想象和回忆,进而有助于收获情感和认知,实现记忆联结和文化内化;其中,文化原真性是文化融入夜间旅游需要关注的重要属性。

4.2.4 文化融入夜间旅游的内在核心:记忆联结和文化内化记忆联结和文化内化是文化融入夜间旅游的内在核心,其中文化融入夜间旅游所形成的记忆联结,随着旅游者具身体验和主客互动的质量提高,记忆联结也会得到增强,同时旅游者与旅游目的地文化建立起的记忆联结,将受到文化内化的反哺,进而强化文化内化。本文认为,随着游客文化强感知性的扩展,文化自豪感与文化价值再现使得游客对夜间旅游目的地生成了强烈的情感依恋与情感共鸣,通过表达期许、强化关注形成持续意义的文化影响力,最终形成文化内化。其中,文化自豪感是文化内化的关键。

记忆联结。Erll认为,旅游记忆在旅游者与旅游目的地的关系建立中,起着关键作用[45]。记忆既是旅游情感体验的一部分,又直接参与和串联了旅游者与旅游目的地之间的短期互动,在构建旅游目的地回忆上具有独特的作用[46]。记忆联结是一种高层次的旅游情感体验,产生于游客之间、游客与东道主之间以及游客与对象物之间,有利于实现旅游关系的“共睦态”,达到“感同身受”的境界。随着旅游者情绪情感的深入,记忆边界逐渐扩展到与其息息相关的客观对象上,与本土文化情结、讲解印象深刻、文化记忆及记忆感知等节点建立记忆联结。正如旅游者所言:“就只知道是广西的民族文化,但不懂更深一层次的东西了,看个热闹,没有文化讲解,形不成记忆的联结,感觉过几天就忘记了(A10)”。研究发现,记忆感知的长度将进一步检验文化融入夜间旅游的深度,但景区管理者如果单纯指望游客自己去理解其景区所要展现的文化内涵,所得到的结果只能是“一知半解”,不利于文化深度融入夜间旅游,而通过“讲解指示牌”“表演者讲解”“文化表演故事讲解”等讲解促忆,将进一步增强记忆联结,有益于进一步强化文化内化。

文化内化。随着时代的发展,旅游者希望通过旅游所获得的,不再仅仅是物质享受,还需精神层面的文化享受,希望在精神层面有所得。陈怡宁和李刚指出,旅游者不再满足于大众旅游,而是希望能有值得回忆的经历,不断提高个人的“文化资本”[12]。研究发现,文化内化分两个层面:①一个是游客自身精神层面的内化,将本土文化内化到自身知识体系和情感价值体系中,以期提高自身的文化涵养和情感深化;主要通过游客由内而外的深层次思考,从文化强感知性和文化自豪感层面达到个体自我实现的需要,正如游客所言:“当然要来体验一下我们壮族的特色文化呀,虽然我是壮族的,但这里面的很多文化元素我还是第一次见到,这些都是老祖宗留下来的文化精华,我肯定要好好学习一下的(A22)”。②另一个是相对于旅游目的地而言的,文化深融于旅游目的地中,继而不断促进旅游目的地文化保护、传承与创新,最终提升文化价值及其影响力;游客与旅游目的地通过文化获得连接,通过加深游客的文化记忆,促使旅游目的地文化得以衍生和延续,沟通着过去、现在和未来,一位受访者这样强调:“我还是会再来这里的,因为这里的特色文化给我留下的印象很棒,而且我真的很喜欢那个对山歌的表演,下次我会带我的爸妈来这里,让他们也感受一下这里的独特文化(A13)”。

命题4:记忆联结是一种高层次的旅游情感体验,其在旅游者与旅游目的地的关系建立中,起着关键作用;文化内化主要集中在2个层面:一个是游客自身精神层面的内化,将本土文化内化到自身知识体系和情感价值体系中;另一个是相对于旅游目的地而言的,不断促进旅游目的地文化保护、传承与创新,最终提升文化价值及其影响力。其中,文化自豪感是文化内化的关键。

4.3 文化融入夜间旅游的内在机理阐释研究在上述分析的基础上,构建出文化融入夜间旅游的内在机理图(图 3)。文化融入夜间旅游遵循“人—忆—场”三元互动的核心逻辑,通过三者之间的不断调整、完善,逐渐拓展文化融入夜间旅游的边界。首先,遵循文化融入夜间旅游的逻辑起点“场景营造”的规律性,在考虑夜间旅游的独特性基础上,逐渐营造文化融入夜间旅游的氛围及场景,奠定两者深度融合的前提基础。其次,通过不同的场景营造,不断调节游客通过主客互动和具身体验所获得的文化感知,其实质是游客的跨文化互动行为,且这一互动体验过程是动态的,将根据营造的不同场景和文化属性,进一步影响着“人”对文化融入夜间旅游的体验。最后,记忆联结和文化内化共同构成文化融入夜间旅游的结果,将进一步检验游客通过主客互动和具身体验所获得的文化感知水平,形成“忆”。其中,文化内化是文化融入夜间旅游的最终目标,文化内化的形成过程是:主客互动—具身体验—记忆联结—文化内化(图 3);通过主客互动触发游客的具身体验,继而引发游客形成记忆联结,激发其自身精神层面的文化内化,这也是“热闹之后”所能给游客留下的。

|

图 3 文化融入夜间旅游的内在机理图 Fig.3 The Internal Mechanism Diagram of Cultural Integration into Night Tourism |

本文认为“人”“忆”“场”是推动文化深度融入夜间旅游的核心三要素,“人”是主观因素,“场”是环境因素,“忆”是情感(价值)因素。以往的文旅融合研究,仅停留在“人”和“场”两个要素之间的辩证与运用,未深入探究“人”和“场”之间的联结点,以及文化融入夜间旅游的联结点,也未挖掘到更深一层面的情感层,这也是游客在丧失新鲜感后选择遗忘的主要原因。根据研究结果,本文将其联合点定义为“忆”,以旅游者为中心,关注其旅游体验及其获得感,增加其文化记忆和旅游记忆的长度与深度,继而从情感价值层面深入思考文化融入夜间旅游的本质。基于文化融入夜间旅游的理论框架图及上述分析,本文向内更深一层面探究了“人—忆—场”三元互动的实质,揭示出了文化融入夜间旅游的本质是:实现“情感共鸣”——游客通过参与体验本土文化活动,不断增加其记忆联结,将本土文化内化到自身知识体系和情感价值体系中,最终达到与夜间旅游目的地的情感共鸣,拓展其旅游的深度与广度。实现“情感共鸣”是本文对旅游本质(非惯常环境下身心自由的体验)[47]的进一步思考,是对旅游者精神世界的空间拓展,这也许是潜藏于现象下的“为什么要去旅游”的终极原因。文化融入夜间旅游过程中,主要从3个方面共同作用,引发旅游者的情感共鸣:一是通过“场”的营造,激发旅游者的怀旧和求知、求新情绪,与旅游者产生情感联结;二是通过“人”的互动,促进文化感知,激发旅游者的情感融入;三是通过“忆”的形成,提升文化价值,引发旅游者的情感共鸣。

总体而言,文化融入夜间旅游的PMS理论表明,“人—忆—场”三者之间密不可分:旅游者在夜间旅游过程中,受地域差异及当地文化环境的影响,首先所关注到的是文化类场景,在感受到当地文化的“场”后,想要参与其中,去体验当地文化的独特魅力,继而形成旅游者自身的“在场体验”,在这个过程中,游客所感知到的文化的仪式感很重要。同时,“场”又在不断调节着“人”的感受和情感。随着“场”的营造,“人”的体验,最终使旅游者形成“忆”,这种记忆联结一方面在未来的某个时刻被唤醒记忆,促进文化传承,另一方面将以新的记忆形式实现文化内化,提升文化价值,让游客在“热闹”之后能有所得。

5 结论与讨论 5.1 结论本文以典型夜间旅游目的地为研究对象,基于游客感知的微观视角和扎根理论,深入剖析了文化融入夜间旅游的内在机理。研究有如下发现:

第一,研究建构了文化融入夜间旅游的PMS理论模型:场景营造(“场”)是文化融入夜间旅游的逻辑起点,主客互动和具身体验(“人”)是文化融入夜间旅游的重要表现,在交互体验中形成记忆联结(“忆”),并促进文化内化,成为文旅深度融合的意义生产结果。其中,文化属性约束着“场”对“人”的调节,文化的不同属性进一步制约着游客具身体验与主客互动。文化融入夜间旅游的过程是通过场景营造、主客互动、具身体验等方面构成的,但这一过程受“文化属性”的约束,最终生成记忆联结和文化内化。其中,夜间旅游区别于其他类型的旅游,主要是场景的不同。

第二,随着旅游者需求的转变及时代的发展,夜间文旅从风景打造转向场景营造,营造文旅新场景成为文旅融合的前提。“脱嵌”“嵌入”“融入”是文化融入夜间旅游的三种状态,而主客互动质量是进一步检验其融入程度的“标尺”。其中,文化仪式及仪式的体验,是文化深度融入夜间旅游过程的重要组成部分;文化原真性是文化融入夜间旅游的重要属性。另外,灯光氛围是夜间旅游的独特属性。

第三,“人”“忆”“场”是推动文化深度融入夜间旅游的核心三要素,“人”是主观因素,“场”是环境因素,“忆”是情感(价值)因素。文化融入夜间旅游是基于“人—忆—场”的主体框架,通过三者之间的不断调整、完善,逐渐拓展文化融入夜间旅游的边界。

第四,文化融入夜间旅游的联结点是“忆”,最终目标是文化内化,本质是实现“情感共鸣”——游客通过参与体验本土文化活动,不断增加其记忆联结,将本土文化内化到自身知识体系和情感价值体系中,最终达到与夜间旅游目的地的情感共鸣,拓展其旅游的深度与广度,让游客在“热闹”之后有所得。

5.2 讨论目前,学界在文化与旅游更深一层面的关系探究上存在一些问题,两者融合仅停留在“参与”“体验”“互动”层面,并未考虑到如何让旅游者在旅游后,将文化“带回家”——即文化内化,让其成为旅游者身体中的一部分。我们应该思考如何让旅游者在旅行过程中更深入地了解和体验当地文化,从而让旅游者在旅行中得到更多的收获。这或许才是旅游的真正意义所在。基于研究结论,本文提出了促进文化与夜间旅游深度融合,进一步赋能夜间经济的几点政策建议:

第一,遵循文化融入夜间旅游的内在规律,注重文旅场景营造的细节。细节一是传统——注重文化“仪式”:建议旅游目的地经营管理者,打造具有仪式感的文旅场景,如学习苗族文化中的“高山流水”“拦门酒”仪式的营造经验,充分发挥文化“仪式”的强带动作用,进一步增强游客的参与感及记忆。细节二是现代——注重科技元宇宙:建议充分结合时代特征,发挥科技的力量,将元宇宙运用到文旅场景的营造中,通过营造元宇宙文化场景,带着游客全程体验本土特色文化的“前世今生”,进一步增强游客体验感,使游客形成强有力的记忆联结。通过传统与现代等不同类型的文化场景营造,提高游客的参与度与体验感,进一步促进文旅的深度融合。

第二,遵从文化融入夜间旅游的独特属性,推动文化与夜间旅游的真融合深融合。本文认为旅游演艺是推动文化与夜间旅游真融合的重要突破口,但要把握“文化原真性”在文化融入夜间旅游中的度。一是建议合理运用旅游目的地现有闲置区域,进一步开辟文化“微舞台聚集区”,向本地个人或小团队免费开放微舞台,不断创新合作模式,搭建线上线下结合的文化展示与消费平台。这一过程中,由本土化人才演绎本土文化,将更有利于文化原真性的保护与发展,在引流的同时,进一步发挥旅游“文化孵化器”功能——文化人才孵化和空间孵化。二是建议设置自费性质的旅游演艺项目,自费型旅游演艺项目的收费标准根据文化的原真性和创新性进一步确定,在加快促进新发展阶段文化的创造性转化、创新性发展的同时,也能进一步带动文旅消费转型升级。三是建议学习江苏省通过建设小而美、小而精、小而特的“小剧场”,释放文旅融合发展的“大能量”,赋能夜间经济,进一步促进旅游业高质量发展。

第三,依从文化融入夜间旅游的本质,通过讲解增强游客的情感共鸣。本文认为,文化融入夜间旅游的本质是实现“情感共鸣”,即无论文化融入夜间旅游的内容和过程如何变化,其本质始终不变。夜间旅游发展的利益相关者应遵循文化融入夜间旅游的本质:一方面,文化融入夜间旅游要重视文化体验与传承,应当平衡创造经济价值和彰显文化价值的关系,通过巧妙设计文化体验增加游客的文化新知,以期形成情感共鸣,进一步促进文化传承;另一方面,要注重文化融入夜间旅游过程中的文化创新和文化讲解,建议创新文化融入夜间旅游的形式,如在文化体验过程中,增加知识问答和知识讲解环节,进一步传播和创新本土文化价值;同时,建议通过讲解,加深游客的记忆联结,让旅游者从“听见”到“听进和听懂”一个个文化故事,在增强游客体验的同时,传承中华优秀传统文化,进一步推动文化与夜间旅游深度融合。

5.3 研究局限与展望首先,本文采用质性研究方法剖析了文化融入夜间旅游的内在机理,但未探讨多元文化融合的问题,以及融合隔阂与深度的问题,因此,未来还应继续从微观视角进行深入研究,以期从文化差异的视角剖析文旅融合的实质。其次,本文虽然发现了“文化仪式及仪式的体验,是文化深度融入夜间旅游过程的重要组成部分”,但“仪式”在文旅融合中所发挥的作用及在文化的创造性转化、创新性发展中的贡献,未在本文中进行探讨,同时游客所感知到的“文化仪式感”及其“在场体验”也未展开讨论,这些问题亟需广大专家学者的深入研究。最后,研究发现通过文化讲解可以增强游客的记忆联结,有益于进一步强化文化内化,让游客在“热闹”之后能有所得,但到底什么样的讲解形式更能促进文旅融合,还有待进一步深入讨论。

注释:

① 经济头条.2023夜间经济行业分析报告夜间经济市场调研分析环球速读.http://news.jingji.net/news/2023/0403/10556.html。

② 中国日报.2023年春节假期文化和旅游市场情.https://new.qq. com/rain/a/20230128A015TB00。

| [1] |

鬼虎子. 夜间经济学[M]. 哈尔滨: 北方文艺出版社, 2019: 99. [Gui Huzi. Nocturnal Economics[M]. Harbin: Northern Literature and Arts Publishing House, 2019: 99.]

|

| [2] |

包曾婷, 徐颖. 文旅融合背景下城市夜间旅游发展模式研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2021(12): 80-83. [Bao Zengting, Xu Ying. Research on the development mode of urban night tourism in the context of cultural tourism integration[J]. Journal of Qiqihar University(Philosophy and Social Science Edition), 2021(12): 80-83.] |

| [3] |

齐骥, 陆梓欣. 城市夜间旅游场景高质量发展创新路径研究[J]. 现代城市研究, 2022(10): 16-22, 31. [Qi Ji, Lu Zixin. Research on the innovative path of high-quality development of urban night tourism scene[J]. Modern Urban Studies, 2022(10): 16-22, 31.] |

| [4] |

于光远. 旅游与文化[J]. 瞭望周刊, 1986, 6(14): 35-36. [Yu Guangyuan. Tourism and culture[J]. Outlook Weekly, 1986, 6(14): 35-36.] |

| [5] |

郁龙余. 论旅游文化[J]. 旅游学刊, 1989, 4(2): 61-63. [Yu Longyu. Research on tourism culture[J]. Tourism Tribune, 1989, 4(2): 61-63.] |

| [6] |

毛桃青. 旅游文化应有自己的学科地位[J]. 旅游学刊, 1996, 11(5): 49-51, 63. [Mao Taoqing. Tourism culture should have its own disciplinary status[J]. Tourism Tribune, 1996, 11(5): 49-51, 63.] |

| [7] |

张国洪. 旅游文化学: 研究选位与学科框架[J]. 旅游学刊, 1999, 14(1): 20-23. [Zhang Guohong. Tourism culture: Research position and disciplinary framework[J]. Tourism Tribune, 1999, 14(1): 20-23.] |

| [8] |

杨振之. 全球化背景下旅游业的发展与民族文化的振兴[J]. 旅游学刊, 2009, 24(8): 7-8. [Yang Zhenzhi. The development of tourism and the revitalization of national culture under the back-ground of globalization[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(8): 7-8.] |

| [9] |

宋子千. 从国家政策看文化和旅游的关系[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 5-7. [Song Ziqian. The relationship between culture and tourism from the perspective of national policies[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 5-7.] |

| [10] |

徐金海. 文化和旅游关系刍论: 幸福的视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 3-5. [Xu Jinhai. The relationship between culture and tour‐ism: A perspective of happiness[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 3-5.] |

| [11] |

张朝枝. 文化与旅游何以融合: 基于身份认同的视角[J]. 南京社会科学, 2018(12): 162-166. [Zhang Chaozhi. The integration of culture and tourism: Understanding from perspective of identity[J]. Nanjing Social Science, 2018(12): 162-166.] |

| [12] |

徐翠蓉, 赵玉宗, 高洁. 国内外文旅融合研究进展与启示: 一个文献综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(8): 94-104. [Xu Cuirong, Zhao Yuzong, Gao Jie. Research progress and insights on the integration of culture and tourism: A review of the literature[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(8): 94-104.] |

| [13] |

耿松涛, 刘玥. 系统论视角下的文旅融合动态演进逻辑与发展路径探索[J]. 学习与探索, 2023(3): 105-112. [Geng Songtao, Liu Yue. Exploring the dynamic evolution logic and development path of cultural tourism integration from the perspective of system theory[J]. Learning and Exploration, 2023(3): 105-112.] |

| [14] |

于秋阳, 王倩, 颜鑫. 长三角城市群文旅融合: 耦合协调、时空演进与发展路径研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 54(2): 159-172, 178. [Yu Qiuyang, Wang Qian, Yan Xin. Cultural and tourism integration in the Yangtze River Delta urban agglomeration: Research on coupling coordination, spatial and temporal evolution and development path[J]. Journal of East China Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 2022, 54(2): 159-172, 178.] |

| [15] |

邵明华, 张兆友. 国外文旅融合发展模式与借鉴价值研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2020(8): 37-46. [Shao Minghua, Zhang Zhaoyou. Study on the development model of foreign cultural tourism integration and its reference value[J]. Fujian Forum(Humanities and Social Sciences Edition), 2020(8): 37-46.] |

| [16] |

鲁洋静. 基于文化基因解码的文旅深度融合机理与模式——以海南、云南为例[J]. 社会科学家, 2023(8): 64-69. [Lu Yangjing. Mechanism and mode of deep integration of culture and tourism based on cultural gene decoding: Taking Hainan and Yunnan as examples[J]. Social Scientist, 2023(8): 64-69.] |

| [17] |

贺一雄, 郝丽莎, 李瑞. 江苏省古迹文化旅游的文旅融合发展特征分析——基于旅游景观的三维融合测度视角[J]. 地理与地理信息科学, 2023, 39(1): 136-144. [He Yixiong, Hao Lisha, Li Rui. Analysis of cultural tourism integration development characteristics of cultural tourism of monuments in Jiangsu Province: A perspective of threedimensional integration measurement based on tourism landscape[J]. Geography and Geographic Information Science, 2023, 39(1): 136-144.] |

| [18] |

杨莎莎, 魏旭, 魏雪纯, 等. 中国城市群"文—旅—科"产业融合发展水平攀升规律的定量模拟与验证[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 150-161. [Yang Shasha, Wei Xu, Wei Xuechun, et al. Quantitative simulation and validation of the rising development pattern of "culturetourism-science" industry integration in Chinese urban clusters[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 150-161.] |

| [19] |

方静文. 民族地区文旅融合的保亭实践——以槟榔谷和呀诺达为例[J]. 贵州民族研究, 2022, 43(5): 175-181. [Fang Jingwen. The practice of Baoting in the integration of culture and tourism in ethnic areas: The case of Penang Valley and Yanoda[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2022, 43(5): 175-181.] |

| [20] |

郭旭红. 新时代西部地区文旅融合发展面临的问题及对策研究[J]. 青海民族研究, 2021, 32(1): 186-189. [Guo Xuhong. Research onthe problems and countermeasures facing the development of cultural and tourism integration in the western region in the new era[J]. Qinghai Ethnic Studies, 2021, 32(1): 186-189.] |

| [21] |

陈波, 刘彤瑶. 场景理论下乡村文旅融合的价值表达及其强化路径[J]. 南京社会科学, 2022(8): 161-168. [Chen Bo, Liu Tongyao. The value expression of rural cultural tourism integration under scene theory and its strengthening path[J]. Nanjing Social Science, 2022(8): 161-168.] |

| [22] |

周小凤, 张朝枝, 蒋钦宇. 遗产化与旅游化对地方文化记忆系统的影响: 以元阳哈尼梯田为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 182-191. [Zhou Xiaofeng, Zhang Chaozhi, Jiang Qinyu. The impact of heritage and tourism on local cultural memory systems: The case of Hani terraces in Yuanyang[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 182-191.] |

| [23] |

Danielzyk R, Wood G. On the relationship between cultural and economic aspects of regional development: Some evidence from Germany and Britain[J]. European Planning Studies, 2001, 9(1): 69-83. DOI:10.1080/09654310123666 |

| [24] |

魏超, 肖学宏, 徐红罡. 国际旅游地的语言景观与主客关系研究[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 172-180. [Wei Chao, Xiao Xuehong, Xu Honggang. A study of linguistic landscapes and host-guest relationships in international tourist destinations[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 172-180.] |

| [25] |

李瑞, 郑超, 银松, 等. 民族村寨旅游者主客互动仪式情感体验过程及其唤醒机制研究: 以"高山流水"敬酒仪式为例[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 94-102. [Li Rui, Zheng Chao, Yin Song, et al. A study on the emotional experience process of the rituals and the awakening mechanism of the host-guest interaction in ethnic villages: An example of the "High Mountain Flowing Water" toasting ceremony[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 94-102.] |

| [26] |

李响. 红色文化和旅游产业: 文旅融合的困境与路径[J]. 学术交流, 2021(7): 119-129. [Li Xiang. Red culture and tourism industry: The dilemma and path of cultural tourism integration[J]. Academic Exchange, 2021(7): 119-129.] |

| [27] |

唐承财, 肖小月. 境内外夜间旅游研究综述与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 21-29, 98. [Tang Chengcai, Xiao Xiaoyue. A review and outlook of domestic and international night tourism research[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 21-29, 98.] |

| [28] |

邓勇勇, 郭文. 国内夜间旅游产品研究概述[J]. 广东农业科学, 2011, 38(20): 150-152. [Deng Yongyong, Guo Wen. Overview of domestic night tourism products research[J]. Guangdong Agricultural Science, 2011, 38(20): 150-152.] |

| [29] |

顾至欣. 城市夜间旅游产品定义及分类[J]. 城市问题, 2013(11): 98-102. [Gu Zhixin. Definition and classification of urban night tourism products[J]. Urban Problems, 2013(11): 98-102.] |

| [30] |

Bohning W R. Studies in International Labor Migration[M]. London: Palgrave Macmillan, 1984: 21-59.

|

| [31] |

Heckmann F. Integration and integration policies: IMISCO Enetwork feasibility study[C]//European Forum for Migration Studies. Bamberg: University of Bamberg Press, 2005: 9-11.

|

| [32] |

戴斌, 杨宏浩. 夜间旅游引领文化旅游新潮流[J]. 中国房地产, 2019(14): 73-75. [Dai Bin, Yang Honghao. Night tourism leads a new trend of cultural tourism[J]. China Real Estate, 2019(14): 73-75.] |

| [33] |

郑自立. 文化与"夜经济"融合发展的价值意蕴与实现路径[J]. 当代经济管理, 2020, 42(6): 57-62. [Zhang Zili. The value implication and realization path of the integration development of culture and "night economy"[J]. Contemporary Economic Management, 2020, 42(6): 57-62.] |

| [34] |

Yin R K. Case Study Research: Design and Methods(4th ed.)[J]. Tousand Oaks, CA: Sage, 2009, 36-38. |

| [35] |

Naresh R P. The creation of theory: A recent application of the grounded theory method[J]. The Qualitative Report, 1996, 2(4): 1-15. |

| [36] |

白长虹, 刘欢. 旅游目的地精益服务模式: 概念与路径——基于扎根理论的多案例探索性研究[J]. 南开管理评论, 2019, 22(3): 137-147. [Bai Changhong, Liu Huan. Lean service model of tourist destination: Concept and path-a multi-case exploratory study based on grounded theory[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(3): 137-147.] |

| [37] |

Eisenhardt K M, Graebner M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32. DOI:10.5465/amj.2007.24160888 |

| [38] |

张馨元, 张强, 韩剑磊, 等. 民宿与在地社区的互动与共生——基于扎根理论的多案例研究[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 50-59. [Zhang Xinyuan, Zhang Qiang, Han Jianlei, et al. Interaction and symbiosis between B&Bs and local communities: A multi-case study based on rooted theory[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 50-59.] |

| [39] |

Adams E, Goyder C, Henghan C, et al. Clinical reasoning of junior doctors in emergency medicine: A grounded theory study[J]. Emergency Medicine Journal, 2017, 34(2): 70-75. DOI:10.1136/emermed-2015-205650 |

| [40] |

丹尼尔·西尔, 特里·克拉克. 场景: 空间品质如何塑造社会生活[M]. 祁述裕, 吴军, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 1-2. [Daniel S, Terry C. Scene: How Spatial Qualities Shape Social Life [M]. Qi Shuyu, Wu Jun, et al, trans. Beijing: Social Science Literature Press, 2019: 1-2.]

|

| [41] |

李洁. 场景理论视域下川剧文化空间与场景营造研究[J]. 四川戏剧, 2021(9): 64-67. [Li Jie. Research on the creation of cultural space and scene in Sichuan opera in the context of scene theory[J]. Sichuan Drama, 2021(9): 64-67.] |

| [42] |

薛熙明. 真实性的营造: 一个异地安置羌族社区的旅游空间构建[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 2018, 36(2): 89-93, 140. [Xue Ximing. The creation of authenticity: The construction of tourism space in a relocated Qiang community[J]. Journal of Hubei College of Nationalities(Philosophy and Social Science Edition), 2018, 36(2): 89-93, 140.] |

| [43] |

Ponty M M. La Phenomenology of Perception[M]. Jiang Zhihui, trans. Beijing: The Commercial Press, 2001: 133-134.

|

| [44] |

Gibbs R W, Lima P L C, Francozo E. Metaphor is grounded inembodied experience[J]. Journal of Pragmatics, 2004, 36(7): 1189-1210. DOI:10.1016/j.pragma.2003.10.009 |

| [45] |

Erll A. Travelling memory[J]. Parallax, 2011, 17(4): 4-18. DOI:10.1080/13534645.2011.605570 |

| [46] |

Godis N, Nilsson J H. Memory tourism in a contested landscape: Exploring identity discourses in lviv, Ukraine[J]. Current Issues in Tourism, 2016, 3(15): 1-20. |

| [47] |

孙琳, 陈伍香. 关于旅游本质若干争议问题的学术思辨[J]. 旅游导刊, 2023, 7(3): 23-36. [Sun Lin, Chen Wuxiang. Reflections on several controversial issues on the essence of tourism[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(3): 23-36.] |