2. 中原文化旅游高质量发展研究院,郑州 450001;

3. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101

2. China Central Plain Cultural Tourism High-quality Development Institute, Zhengzhou 450001, China;

3. Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, Beijing 100101, China

入境旅游作为旅游业的重要组成部分,已成为衡量国家旅游竞争力的重要指标[1]。据国家统计局数据显示,2019年中国入境旅游人次达1.45亿,居全球第二,已成为世界第四大入境旅游目的地国。但从出入境旅游发展对比状况看,2018年中国出境旅游人次已超过入境旅游人次;从中国旅游服务贸易逆差看,旅游业已成为中国国际贸易最大漏汇行业。入境旅游人次和旅游外汇收入均出现双逆差现象[2],加之面临国际公共安全事件、贸易摩擦与文化冲突等日益严峻的国际形势,已经严重影响了新发展阶段的国家形象。如何促进入境旅游高质量发展成为一项重要议题[3]。

国际移民是一种涉及人口流动与迁移的重要社会现象。据《世界移民报告2022》显示,截止到2020年,全球国际移民规模达到2.81亿人,其中中国迁出移民约1000万人,为全球第四大移民输出国。如此庞大的中国海外移民规模对国家间的社会、经济、文化、政治等领域都产生了重要影响。其作为国家之间交流的纽带、沟通的桥梁,在建构国家形象、推动民间交往中扮演着重要角色[4]。研究表明,中国海外移民在国家交往中能促进国际贸易往来和跨文化交流,通过“走出去”的方式,增加国外民众对中国真实国家形象的了解[5],带来积极的旅游溢出效应[6]。在多因素综合作用的复杂背景下,研究中国海外移民是否真正促进入境旅游的发展,探讨影响入境旅游高质量发展的新主体,有助于破解中国入境旅游逆差困境。

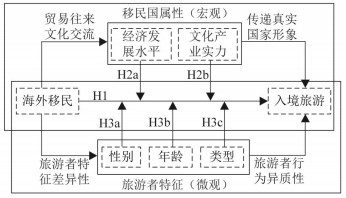

国家形象主要指和某一个特定国家相关的地理、政治、经济、文化等综合方面,经过国际公众复杂的心理过滤,最终形成的高概括性、强稳定性的主观性印象[7]。宏观来看,国家形象不仅与国家间的经济贸易、文化互动、科技交流、外交政策有关,还直接影响国际旅游吸引力[8]。传递真实国家形象已成为推动入境旅游持续发展的重要举措[9]。其中国家的经济水平和文化特质等是建构国家形象的重要内容[10],因此进一步探析中国海外移民对入境旅游的影响是否存在因国家经济与文化实力水平的不同而导致的异质性。微观来看,不同特征的旅游者在生理特性、心理状况、购买经验等方面存在差异,进而表现出不同的旅游行为[11]。面对同一影响因素,中国海外移民对入境旅游的影响会因旅游者性别、年龄、类型的差异产生异质性[12]。纵观以往研究,学术界目前尚缺乏关于中国海外移民对入境旅游影响的系统性成果,未能全面有效地检验中国海外移民对入境旅游影响及其异质性。本文尝试回答以上问题,为新时代下如何更好地实现入境旅游高质量发展提供有益启示。

2 理论基础与假设研究 2.1 中国海外移民与入境旅游入境旅游是多因素综合作用的复杂结果,当前国内外对入境旅游的相关研究已经比较成熟。就影响因素来看,学界普遍认为经济发展程度[13]、双边贸易水平及贸易协定[14, 15]、文化距离[16]及地理距离[17]、人口规模[18]及旅游者特征[19]等都会对入境旅游产生显著影响。随着研究深入和聚焦,因海外移民具有在地化、流动性和跨国性的特征,其在入境旅游中发挥了重要作用[20],成为学界与业界新的关注点。

海外移民对入境旅游的影响主要是通过改善双边制度差异、消除双边信息不对称、弥合双边文化距离,以降低双边国家旅游的成本与风险,从而发挥了“桥梁媒介”作用。Seetaram[21]利用澳大利亚15个主要市场的数据建立一个动态需求模型,证实了相较于长期效应,海外移民对入境旅游的短期促进作用较强;此外,海外移民还会在迁徙过程中传播祖国文化,创建多元文化的景点,提高国家旅游服务,以传递真实国家形象,促进入境旅游发展;Okafor研究表明双边国家语言联系程度越高,文化交流互动越便利[22],对入境旅游的促进作用越显著。基于此,提出如下假设:

H1:中国海外移民规模越大,对入境旅游的促进效应越显著

2.2 移民国属性对入境旅游的异质性影响不同国家由于社会发展背景差异,同一因素在不同国家产生的影响也会有所差别[23]。一是中国海外移民能显著增强两国经济联系[24],促进各领域经济要素流动[25]。经济发展水平越高的国家,与中国发生经贸往来的可能性越大[26],由此衍生的商务旅游也随之增多[27],从而发生“因商而游”的概率就更大[28]。二是中国海外移民能促进两国文化交流,提高文化认同。对入境旅游影响的差异主要表现在国家文化产业实力对比会影响本国居民对外来文化的认同程度,进而影响入境旅游[29]。中国海外移民作为中华文化的承载者和创新者,其拥有的祖籍国文化和跨空间优势在传播中华文化过程中具有不可替代的作用[30]。与中国相比,弱文化产业实力国居民与海外移民频繁接触了解中华文化,更容易建立起对中国的独特情感联结[31],形成“寻文而至”的认同感[28]。基于此,提出如下假设:

H2a:在经济发展水平不同的国家,中国海外移民对入境旅游的影响存在差异

H2b:在文化产业实力不同的国家,中国海外移民对入境旅游的影响存在差异

2.3 旅游者特征对入境旅游的异质性影响旅游者个人特征的区分是理解入境旅游行为差异的重要价值指标[32]。由于生理性别差异、年龄需求差异、出游类型差异,旅游者形成的社会地位和社会价值有所不同。伴随经贸往来与文化互动,海外移民的跨国活动会产生“因商而游”与“寻文而至”的旅游者。但海外移民对入境旅游的影响会因旅游者特征有所不同,并表现出相应的旅游偏好[33]。其中女性旅游者对文化活动更感兴趣,男性旅游者更注重商贸、政治参与活动[34]。不同年龄阶段、不同类型的旅游者在旅游需求上也存在差异[11, 35]。年长旅游者更倾向于文化休闲、寻根觅祖的旅游体验。由于海外移民活动的经济性和文化性,这部分旅游者更易受海外移民的影响。同时由移民活动延伸出来的观光休闲与会议商务型旅游者与其关系更为紧密。基于此,提出如下假设:

|

图 1 理论假设框架 Fig.1 Hypothesis Framework |

H3a:对不同性别的入境旅游者,中国海外移民对其产生的影响存在差异

H3b:对不同年龄的入境旅游者,中国海外移民对其产生的影响存在差异

H3c:对不同类型的入境旅游者,中国海外移民对其产生的影响存在差异

3 研究区域、数据和模型构建 3.1 研究区域文章使用了联合国人口统计司公布的国际移民存量数据,该数据以两两国家或地区间人口迁移量的OD(origindestination)矩阵格式展示。考虑到中国海外移民数据的可获取性,同时尽量避免历史移民浪潮演变①对数据平稳性影响,本文选取2010—2019年作为研究时段,同时进一步考虑样本国家选取的合理性及代表性,剔除数据缺失严重和中国海外移民人数小于5000的国家,最终筛选出68个国家②。其中,非洲国家10个,亚洲国家22个,欧洲国家21个,拉丁美洲国家13个和大洋洲国家2个,形成非平衡面板数据。其中68国的中国海外移民总量占全球中国海外移民总量的82%,且中国主要入境客源国(如缅甸、越南、日本、韩国等)均包含在内,兼具代表性与有效性。

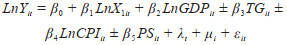

3.2 模型构建与变量说明本文旨在识别中国海外移民对入境旅游的影响,沿用相关学者的扩展引力模型[36],结合本文研究对模型进行修正,构建双向固定效应模型:

|

(1) |

|

(2) |

其中,在模型(1)(2)中,LnYit表示t时期,移民国i到中国的旅游人次;LnX1it表示t时期,移民国i的中国海外移民存量;X2it表示t时期,移民国i的中国海外移民率;LnGDPit表示t时期,移民国i的经济发展水平;TGit表示t时期,移民国i与中国的对外开放程度;LnCPIit表示t时期,移民国i与中国的相对价格指数;PSit表示t时期,移民国i的国家安全程度;λt为年份层面时间固定效应,μi为国家层面个体固定效应,β0为常数项,εit为扰动项。模型使用了国家层面的聚类稳健标准误以缓解异方差问题。β1为研究关注的核心估计系数,预期方向为正。

(1)被解释变量:对入境旅游的衡量,我国主要包括入境旅游外汇收入和入境旅游人次两个指标。相比之下,入境旅游人次来源于中国公安部的登记入境数据,能够精准地表征出旅游流量大小,衡量入境旅游的发展水平[37]。因此,选用各国入境旅游人次(LnY)作为被解释变量。

(2)解释变量:本文选取两个指标衡量中国海外移民。一是中国在各国的海外移民规模(LnX1)。由于UNDESA数据库每5年统计一次官方数据,为保证数据平稳性,研究结合统计区间内平均增长率,估算出样本区间的中国海外移民规模。然而考虑到全球各国之间人口总数、国土面积差异较大,为遵循研究严谨性,构建中国海外移民率(X2)作为第二个解释变量,即t年中国海外移民人口占移民国i人口比例值。本文从不同侧面量化中国海外移民,以期更准确地考察中国海外移民效应。

(3)控制变量。本文选取的控制变量如下:①经济发展水平LnGDP,客源国人均GDP很大程度上代表了该国经济发展水平,通常人均GDP越高的国家,居民可支配收入越高,出游的可能性越大,用2010年不变价美元的各国人均GDP衡量[37];②相对旅游价格LnCPI,相对旅游价格影响着国际游客的旅游成本,当相对旅游价格偏高时,会抑制游客的出行需求,或产生替代效应促使游客调整出行目的地。使用客源国消费者价格指数与中国消费者价格指数的比值作为其代理变量[38];③政治稳定与社会保障PS,学者们普遍认为国家安全性在很大程度上制约居民的旅游需求,指数越高,该国的安全程度越高,居民外出旅游的可能性越高[39];④对外开放程度TG,双边贸易程度会影响国家的双边旅游,通常开放度越高的国家,出境旅游需求越大,用移民国与中国的进出口贸易总额占移民国GDP的比重作为代理变量[40]。

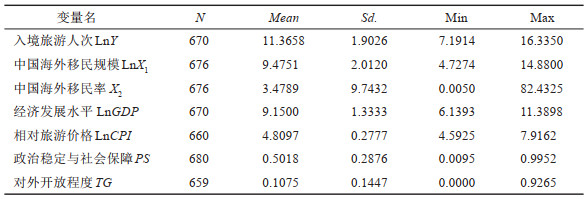

3.3 数据来源本研究所采用的数据均来自权威机构所发布的指标及相关统计年鉴。其中,中国海外移民规模来自联合国经济社会事务部人口统计司(UNDESA),入境旅游人次的数据来自于2010—2019年的中国贸易外经统计年鉴,以访问者为划分依据的61个国家的游客入境中国的访问人次。控制变量经济发展水平(LnGDP)、相对旅游价格(LnCPI)、政治稳定与社会保障(PS)以及对外开放程度(TG)均来自世界银行WDI数据库及WGI数据库。为保证数据平稳性,对量级较大的变量取对数,并对连续变量进行了1%水平的缩尾处理,具体指标及含义见表 1。

| 表 1 描述性统计 Tab.1 Descriptive Statistical Analysis |

文章采用stata17.0软件开展实证检验。实证前,研究检验了变量间的多重共线性,结果显示平均方差膨胀因子(VIF)为1.94和1.81。当VIF小于5时,模型不存在多重共线性,说明变量间有较好的独立性。同时,Hausman检验结果中F值为60.846,在1% 的水平上显著拒绝使用随机效应的原假设,固定效应更适用于本文的模型。

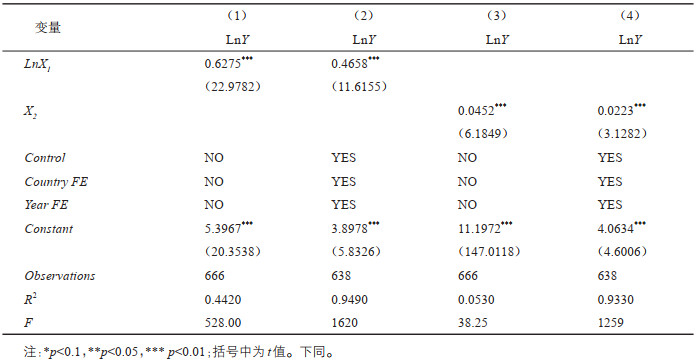

通过对模型中的控制变量调节,分别进行四组基准模型回归(表 2)。可以看出,列(1)(2)汇报了以中国海外移民规模为解释变量的回归结果,列(3)(4)汇报了以中国海外移民率为解释变量的回归结果,在加入时间效应、个体效应及相关控制变量后,其回归结果仍在1%水平上显著。就模型F值看,整体模型较好满足了线性假设;就回归结果系数看,中国海外移民对入境旅游的影响均为正向,符合现实情况;就拟合优度来看,相较于中国海外移民率(R2=0.053),中国海外移民规模(R2=0.442)更好地解释了入境旅游的变动情况,表现出较大的优越性,后文实证中主要探讨中国海外移民规模带来的影响。整体来看,无论是考虑中国海外移民的绝对规模(β1 = 0.4658,p < 0.01),还是样本国家的人口数量与中国海外移民数量的相对规模(β2 = 0.0223,p < 0.01),均能有效推动入境旅游的发展,且中国海外移民规模越大,对入境旅游的促进作用越显著,H1假设得证。

| 表 2 基准回归结果 Tab.2 Benchmark Regression Results |

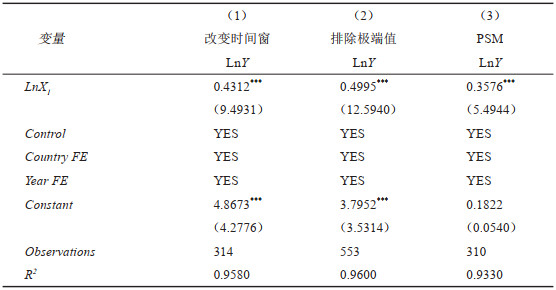

为尽可能缓解其他因素对回归结果造成的干扰,本文进行了多种形式的稳健性检验(表 3)。

| 表 3 稳健性检验:改变时间窗、排除极端值、PSM Tab.3 Robust Test: Changing the Time Window, Excluding Extreme Values, PSM |

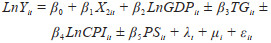

① 改变时间窗。长时序数据更易包含其他干扰因素而影响估计结果,参照李卫兵[41]等学者做法,本文缩短研究样本研究时段以确保研究期间的稳健性。选取近五年(2015— 2019)样本国家数据作为研究期,得到的回归结果与基准回归结果无明显差异,本文研究结论仍成立。②排除极端干扰值。极端值的存在会在一定程度上对回归结果产生影响,如移民率数据低值国仅为0.0050,而高值国可达82.4325,这无疑会使中国海外移民的效应受到影响。参照陈强远[42]学者的做法,本文对各变量进行3%的双边缩尾处理,处理后结果与基准回归结果保持一致,仍在1% 水平上显著为正。③缩小样本国家间移民规模的差距。在其他控制条件不变的情况下,以中国海外移民存量的均值为划分依据,将样本国分为高移民国和低移民国,定义为实验组和控制组。使用倾向得分匹配法(PSM)为高移民存量国家组匹配总体特征最为相近的低移民存量国家组,效果良好(图 2)。相比基准回归系数,匹配后的结果仍在1% 水平上显著为正,验证了基准回归结果的稳健性。

|

图 2 PSM核密度匹配结果 Fig.2 Nuclear Density Matching Results |

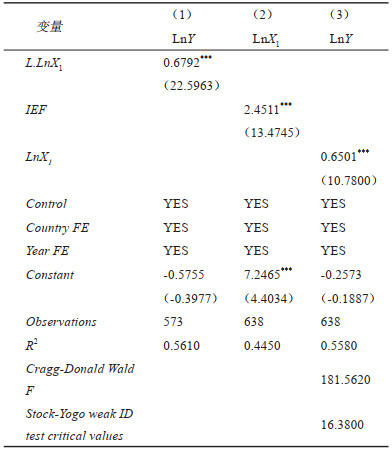

内生性是实证模型难以规避的问题,通常内生性来源是联立方程偏差、遗漏变量及双向因果关系这三个方面。于本文而言,双向因果关系是引发研究内生性的主要根源。经前文实证发现,中国海外移民对入境旅游具有显著正向影响,但实际上,两者并非只存在单向影响渠道。中国入境旅游自身的高质量发展会反过来促进中国与其他国家在经济、文化等方面的密切往来,这种双边国家的交流会降低国家间的信息壁垒,增加国家间的吸引力,进一步吸引中国居民前往定居。因此,参照魏浩[27]及蔡栋梁[43]学者做法,本文通过以下两种方法解决潜在的内生性问题(表 4)。

| 表 4 内生性检验 Tab.4 Endogeneity Testing |

(1)解释变量滞后一期。中国海外移民在调整移民国人口结构、推动经济文化交流方面存在时滞性。为了缓解双向因果关系,使用滞后一期的中国海外移民规模(L∙LnX1)作为新的解释变量进行检验,经过处理内生性后的模型参数估计结果与基准回归系数仍保持一致,在1%的水平上显著,证明回归结果具有稳健性。

(2)工具变量法(instrumental variable analysis,简称IV)。为尽可能规避内生性问题的干扰,研究利用IV重新检验模型。从中国的移民环境友好性角度出发构建工具变量,参照《2018年中国投资移民白皮书》发布的相关内容及数据评分,根据中国移民指数对移民国进行分组,评分排名越靠前的国家,其移民环境对中国居民越友好,中国居民更倾向于到该国移居。中国移民指数主要从教育、移民政策、海外置业、医疗系统的有效性等维度对移民国评选,其移民友好性并不会对中国入境旅游产生影响。因此本文选取的工具变量既满足相关性假设,又能较好的满足外生性假设。综上,依据样本国家是否处在中国移民指数排名前十③,对移民国分组并构建移民环境友好虚拟变量(immigrant environment friendly dummy variable,简称IEF)。本文在第一阶段中使用Logit模型,表明工具变量对内生变量具有较好的解释力,即存在相关性。Cragg-Donald Wald F统计量明显大于Stock-Yogo弱工具变量检验的临界值,显著拒绝存在弱工具变量的原假设。在第二阶段,用第一阶段得到的LnX1的预测值来代替实际的中国海外移民规模。重新检验后发现,估计系数与基准回归结果保持一致,中国海外移民对入境旅游的促进作用具有真实性与有效性。

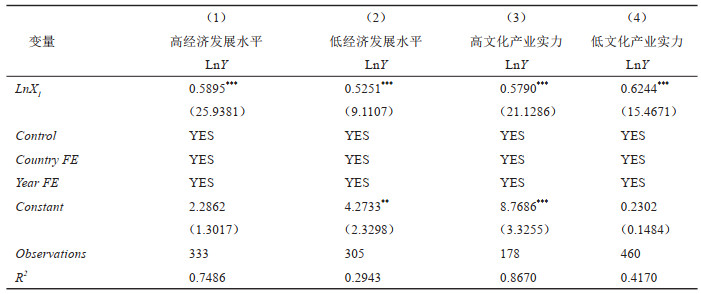

4.4 异质性分析 4.4.1 移民国属性异质性中国海外移民主要通过经济贸易、文化交流对移民国产生影响,但移民国区域间存在典型的发展非均衡态势,尤其是较为明显的文化、经济差异。如欧美经济发达国家不仅产业结构调整速度步伐较快,文化实力较强,其旅游业发展水平也相对较高。同时随着全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲,并外溢到其他发展中国家和地区[44],全球国家(地区)旅游贸易重心也逐渐向亚洲移动,形成了北美、欧洲、亚洲三大旅游贸易市场[45]。中国海外移民对入境旅游的影响是否在经济、文化不同的国家间存在差异,这种差异又因何而来,研究试图从宏观上理解中国海外移民对入境旅游的多元影响(表 5)。

| 表 5 经济、文化分组回归结果 Tab.5 Regression Results of Economic and Cultural Grouping |

(1)经济发展水平

纵观相关学者研究,国家经济发展水平对入境旅游的影响呈正相关[46],并且两者具有相互促进的长期均衡关系。本文参照冯学钢学者研究,以移民国GDP总值衡量经济发展水平,以其中位数划分高经济发展水平国和低经济发展水平国,分组检验。整体来看,无论移民国经济发展水平如何,中国海外移民对入境旅游都具有显著促进作用,也佐证了基准结果的稳健性。具体而言,相比于在低经济发展水平国家(β1 = 0.5251),中国海外移民在高经济发展水平国家(β1 = 0.5895)更容易发挥影响力,对入境旅游的促进作用更显著。即中国海外移民每增加1%,在高经济发展水平国家中入境旅游人次就会增加0.5895%,H2a假设得证。

中国海外移民作为全球化产物,具有流动性和跨国性优势,能推动两国密切经贸合作[47]。一般而言,发展中国家的贸易经济水平不如发达国家,尤其是服务业。金刚提出对外旅游经济发展有助于构建积极的中国国家形象[10],推动入境旅游高质量发展。一方面,高经济发展水平国对外国际间的贸易壁垒较低,对内经济基础雄厚,中国海外移民在移民国建立经济联系后,能促进资本、人才、旅游等要素的有效配置,增加商务旅游需求;另一方面,高经济发展水平国为中国海外移民创造了良好的经济环境,旅游产品和服务抵达潜在旅游者所耗成本较低,降低了国家间的信息壁垒,中国海外移民更容易传播旅游信息。加之经济发展水平高的国家其居民可支配收入也相对较高,在很大程度上促进了旅游消费需求。

(2)文化产业实力

根据旅游动机理论,目的地文化对旅游者的吸引力是激发其产生旅游动机的重要因素,一定程度上取决于旅游者的文化认同,国家的文化产业实力会影响当地居民对外来文化的认同程度。参照刘壮[28]等学者的做法,本文以国家上市文化企业的无形资产总值作为代理变量,选取无形资产总值排名前二十④的国家划分为高文化产业实力国,其余为低文化产业实力国。由于在国家文化产业实力中,具备一定规模的上市文化企业是最具代表性的内容,而无形资产总值是其文化创新成果呈现的重要载体,对提升国家文化产业实力具有重要意义,故本文代理变量选取相对合理。整体来看,无论移民国文化产业实力如何,中国海外移民对入境旅游都具有显著的促进作用。具体来看,相比高文化产业实力国家(β1 = 0.5790),中国海外移民在低文化产业实力国家β1 = 0.6244更能发挥移民优势,对入境旅游的促进作用更显著。即在低文化产业实力国家中,中国海外移民每增加1%,入境旅游人次就会增加0.6244%,H2b假设得证。

人口跨境流动不可避免会产生文化壁垒问题,其背后的文化隔阂是影响国家形象构建的主要因素。中国海外移民在移民国的文化传播与交流,有助于弥合国家间的文化差异,减少文化隔阂,构建中国真实国家形象。与高文化产业实力国相比,低文化产业实力国文化内容和平台仍处在不断发展阶段,对频繁互动的文化更易欣赏和理解。从个体上看,移民国居民在频繁接触到中华文化后,如中国海外移民带来的中餐、中医以及传统习俗,会加深其对中华文化的理解[48],产生文化认同。从国家上看,中国海外移民在传播文化过程中会促进国家间的文化互动,建立起中国与移民国的情感联结,推动入境旅游发展。

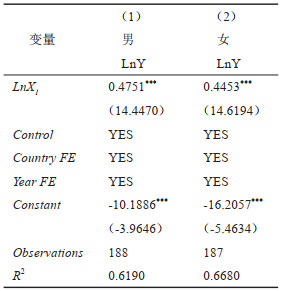

4.4.2 旅游者特征异质性旅游者一直是旅游学研究的主体,其特征差异通常在旅游行为中表现出来。本文从入境旅游者性别、年龄及类型出发,尝试理解中国海外移民对入境旅游影响的多元差异性。

(1)性别

性别虽然作为生理上的固有特征差异,但其在旅游发展中的重要性和适时性不断提高,甚至会影响到整个行为决策过程。据此,本文利用相关入境旅游者数据进行分组检验(表 6)。整体来看,中国海外移民对不同性别的入境旅游者都具有显著的促进作用。具体而言,男性(β1 = 0.4751)比女性(β1 = 0.4453)更易受到中国海外移民影响。即中国海外移民每增加1%,男性入境旅游者就增加0.4751%,H3a假设得证。

| 表 6 不同性别分组回归结果 Tab.6 Results of Different Genders |

该现象可能的原因在于性别差异导致中国海外移民带来的旅游吸引力不同[49]。随着时代发展,虽然性别印象的趋同化不断加强,但其生理差异仍会在性别分工差异上体现出来,并延伸至旅游领域。中国海外移民在移民国会促进各领域要素流动,尤其双边经贸往来延伸出的会议商务旅游随之增多。在此过程中,仍是以男性活动居多,即男性更有机会往返于两国之间,开展入境旅游活动。此外,相较于女性,男性旅游者出于自身情感倾向,更愿意选择能发挥自身优势的会议商务旅游,并希望从中获得成就感。

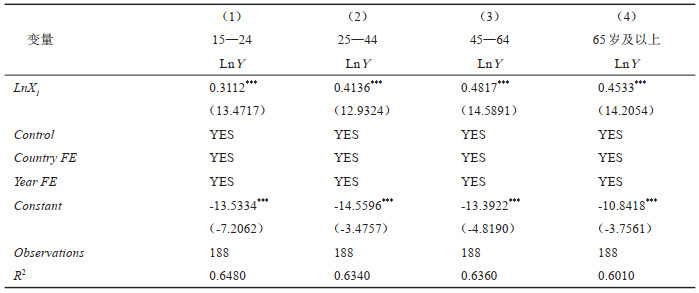

(2)年龄

年龄差异意味着生理特征、心理状况等方面的差异,据相关研究发现,不同年龄结构的旅游者在旅游选择行为上有所差异[50]。据此本文利用相关数据检验中国海外移民对不同年龄阶段入境旅游者的影响差异(表 7)。整体来看,中国海外移民对各年龄阶段的入境旅游者都具有显著促进作用。具体而言,从各年龄阶段模型系数来看,中国海外移民对45—64岁(β1 = 0.4817)入境旅游者的促进作用更显著;其次是65岁及以上(β1 = 0.4533)的旅游者;最后是25—44岁(β1 = 0.4136)、15—24岁(β1 = 0.3112)的旅游者。即中国海外移民对各年龄段入境旅游者的影响存在差异,H3b假设得证。

| 表 7 不同年龄分组回归结果 Tab.7 Results of Different Ages |

本文尝试对结果的差异性进行探讨。首先是45—64岁的入境旅游者,从社会阶段来看,他们大多取得了一定的社会地位,具有相对稳定的收入和积蓄,旅游也不仅是一种娱乐,更是一种解压方式。周边国家(地区)已无法满足自身需求,转而想寻求距离更远、吸引力更大的旅游目的地。从社会环境来看,中国海外移民在移民国开展活动,传播中华文化,并传递真实的中国国家形象并产生旅游吸引力。这为该年龄阶段的旅游者开展入境旅游提供了契机;其次是65岁及以上的入境旅游者。从情感看,老年入境旅游常与爱国主义和乡愁联系在一起,他们本身对祖国就具有深厚的情感依恋。中国海外移民通过经济、文化交流等活动会进一步加强他们对祖国的归属感,建立情感联结。他们出于探亲访友或寻根觅祖等目的,激发入境旅游意愿。从入境旅游条件看,老年旅游者经济地位较高,闲暇时间充足,希望个人在身体活动和情感上都与祖国保持联系,为其开展入境旅游活动提供了可能性。

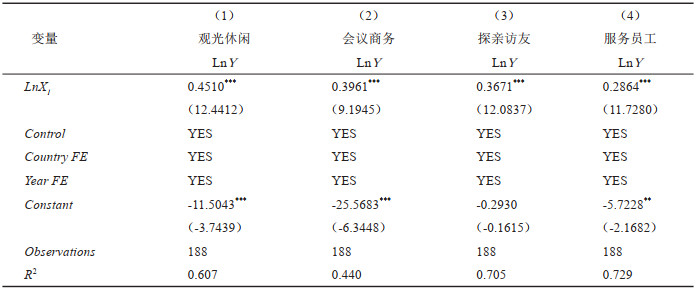

(3)类型

不同类型的入境旅游者对同一影响因素的响应程度不同,对旅游市场的贡献也不同[51]。为检验中国海外移民对不同类型入境旅游者影响的差异性,本文利用相关数据进行分组回归(表 8)。整体来看,中国海外移民对不同入境旅游者都具有显著促进作用。具体而言,中国海外移民对休闲观光型(β1 = 0.4510)促进作用最显著;会议商务型(β1 = 0.3961)与探亲访友型(β1 = 0.3671)次之;最后是服务员工型(β1 = 0.2864)。即中国海外移民对各类型入境旅游者的影响存在差异,H3c假设得证。

| 表 8 不同类型分组回归结果 Tab.8 Results of Different Types |

休闲观光型旅游者之所以占比较重,主要与旅游本身的观光属性有关。无论中国海外移民是通过何种方式产生旅游吸引力,观光休闲仍是旅游者主要目的。值得注意的是,会议商务型与服务员工型同是伴随经济活动产生的旅游者类型,但前者更易受到中国海外移民的影响。这主要是因为会议商务型旅游者通常是两国开展经贸往来形成的群体,与中国海外移民的经济活动有直接联系[52],尤其伴随中国海外移民促进经济要素流动加快,会议商务型旅游者的规模也会不断扩大。服务员工型旅游者则是伴随劳动力短缺问题衍生的外籍劳动力合理引入的群体[53],与中国海外移民的经济活动关联度较低,更依赖于国家宏观政策调控,入境旅游活动的需求弹性小。从检验结果可以看出,中国海外移民对入境旅游的影响已经超越单一的探亲访友,开始呈现多元特征。

5 结论与讨论 5.1 结论本文“以人为媒”,将中国海外移民与入境旅游联系在一起,通过构建全球68个国家的动态面板数据,运用数理统计分析和双向固定效应模型,探究中国海外移民对入境旅游影响的有效性及影响的异质性。主要结论如下:

(1)中国海外移民显著促进了入境旅游发展。整体来看,无论是考虑中国海外移民数量的绝对规模(β1 = 0.4658,p < 0.01),还是样本国家的人口数量与中国海外移民数量的相对规模(β2 = 0.0223,p < 0.01),都证实了“中国海外移民规模越大,对入境旅游的促进效应越显著”的假设。

(2)移民国属性在中国海外移民对入境旅游的影响中表现出显著非对称性。中国海外移民在经济发展水平越高的国家,对入境旅游的影响越显著,尤其是对商务旅游的促进作用较大。这表明经济发展高水平国家,有利于中国海外移民在移民国建立双边经济联系,以商促旅,推动入境旅游发展。同时,在文化产业实力越低的国家,中国海外移民对入境旅游的影响越显著,说明文化产业低实力国家有利于中国海外移民发挥文化影响力。中国海外移民通过传播中华文化,促进移民国居民的文化认同,对其产生旅游吸引力,推动入境旅游发展。

(3)旅游者特征在中国海外移民对入境旅游的影响中存在显著差异性。中国海外移民对不同性别、不同年龄、不同类型入境旅游者的促进作用不同。具体而言,男性、45岁以上、休闲观光和会议商务为主的入境旅游者更易受到中国海外移民的影响。

5.2 讨论在入境旅游影响因素研究领域中,海外移民作为特殊人群,对入境旅游的影响已不容忽视。中国海外移民作为全球化产物,已成为双边国家沟通的重要纽带。将中国海外移民主体纳入入境旅游模型中,更能全面反映入境旅游的驱动要素。若中国海外移民增加1%,入境旅游人次会增加0.47%,这与Dwyer学者研究结论保持一致[54]。值得一提的是,本文研究并未在此基础上进一步探究其影响机制,而是转向讨论中国海外移民对入境旅游影响的多元差异。这主要是在解读中国海外移民与入境旅游之间关系时,已有学者探讨了双边移民机构、语言网络对两者关系的调节作用。但中国海外移民与入境旅游的多元关系并非局限于作用机制的探讨,其影响的异质性也是解读两者关系的重要内容。

由于移民活动的动态性和复杂性无法及时获取,想要全面正确地理解海外移民现象并非易事。在更聚焦的移民旅游研究领域中,本文借助海外移民规模探讨其旅游影响力,彰显了不同移民国属性、旅游者特征的极大非对称性,为入境旅游发展提供了范式思考。伴随空间环境变化和社会环境变化,海外移民不断重审身份并调整自身行为[55],在差异化国家经济、文化关系及旅游者特征背景下衍生出了多元化入境旅游效应。双边贸易往来伴随文化互动交融,推动旅游交往。海外移民在经济发展高水平国家更易建立经济联系与社会联系,促进商务旅游往来[27]。海外移民在文化产业低实力国家更易构建真实国家形象,促进文化认同[56],激发潜在旅游动机[31]。同时海外移民与入境旅游密切相关[57],旅游者特征差异会放大其关系的异质性。旅游者特征对决策行为的影响是探究海外移民发挥旅游影响力不得不考虑的因素[32]。本文解析了移民国属性与旅游者特征在海外移民影响入境旅游中的作用,并对表现出异质性的原因进行了阐述,指出经济实力优势、文化互动频繁的旅游促进因素,及旅游者多元差异的旅游效应。后续研究也应关注多元差异下影响的非对称性,扩展思考深度。

5.3 启示习近平总书记在党的二十大报告中指出:“构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在”。跨境迁徙流动形成的国际移民,正是人类命运共同体的一种直观表现形式。近年来,虽然国际移民规模短期内受到全球经济不确定性加剧、反全球化运动兴起和国际卫生事件频发等影响,但从长远来看,国家之间移民规模仍然呈波动式增长态势。研究中国海外移民对入境旅游的影响及其多元差异性,对推动入境旅游高质量发展具有重要的现实意义。

(1)以人为媒,推动入境旅游发展。顺应全球化趋势,充分发挥中国海外移民在地化、流动性和跨国性的优势。为此,在制定国际移民政策时,不仅要从中国海外移民发展的现实需要出发,还要综合考虑其对入境旅游的带动作用,推出统筹协调计划;在制定国际旅游政策时,从宏观把控,针对我国重点的移民国家,开展更多的旅游宣传和营销。

(2)以商促旅,重视国家间经济差异。以中国海外移民为纽带,正视经济发展与入境旅游之间的正向联动,使其成为推动入境旅游高质量发展的重要着力点。以入境旅游视角而言,与欧美等经济发达国家更多的经贸往来,更能够增进入境旅游规模。

(3)以文塑旅,提高国家旅游吸引力。中国海外移民的文化效应,对入境旅游发展乃至国家形象都具有深远影响,充分发挥中国海外移民作为展示中华文化窗口的辐射作用。针对文化产业实力相对较弱的国家(如新加坡、印度尼西亚等东南亚国家),根据移民国的社会文化语境进行文化调适,进一步加强同各国官方和民间的文化交流活动,提高文化认同和旅游吸引力。

(4)精准营销,关注潜在入境旅游者特征。旅游者特征是中国海外移民影响入境旅游的重要因素。因此,在引导入境旅游发展时,将旅游者特征纳入精准营销范畴,制定针对性政策。根据旅游者性别、年龄及类型的变化,有效地进行市场定位和细分。

本文存在以下研究不足。第一,国际卫生事件导致的数据局限性。尽管数据在样本上具有代表性和有效性,但时效性不佳,后续研究可将重大时间节点因素纳入实证分析中。第二,海外移民群体的复杂性导致变量选取在全面性与效率性之间存在矛盾。文章选取中国海外移民存量与中国海外移民率作为解释变量,但跨国移民活动涉及政治、经济、文化、人口等多方面,未来研究可以将华人媒体、华人学校、华人商会等纳入实证模型中。

注释:

①中国改革开放以来共经历三次移民浪潮:第一次为20世纪70 年代末到80年代末;第二次为20世纪90年代初到20世纪末;第三次 为2010年至今。

②文章选取的 68 个国家有:马达加斯加岛、乌干达、毛里求斯、刚果、埃及、利比丹、苏丹、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、哈萨克斯坦、日 本、蒙古、韩国、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲 律宾、新加坡、泰国、越南、孟加拉国、印度、尼泊尔、斯里兰卡、约旦、黎巴嫩、土耳其、捷克、匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰、丹麦、芬 兰、爱尔兰、挪威、瑞典、英国、意大利、葡萄牙、塞尔维亚、西班牙、奥 地利、比利时、法国、德国、荷兰、瑞士、伯利兹城、墨西哥、巴拿马、阿 根廷、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、苏里南、委内瑞拉、加拿 大、美国、澳大利亚、新西兰。

③中国移民指数前十的国家:美国、英国、爱尔兰、加拿大、澳大 利亚、希腊、葡萄牙、西班牙、马耳他、塞浦路斯。

④文化实力排名前 20 的国家为:美国、英国、法国、日本、荷兰、加拿大、德国、澳大利亚、瑞典、芬兰、意大利、韩国、西班牙、巴西、马 来西亚、南非、波兰、墨西哥、葡萄牙、瑞士。

| [1] |

王学峰, 张辉. "十四五"时期我国入境旅游发展趋势与建议[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 6-8. [Wang Xuefeng, Zhang Hui. Trends and suggestions for the development of inbound tourism in China during the 14th Five Year Plan Period[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 6-8.] |

| [2] |

宋芳秀. 中国出入境旅游: 特征、问题及对策[J]. 国际贸易, 2020(11): 77-84. [Song Fangxiu. Inbound and outbound tourism in China: Characteristics, problems and suggestions[J]. Intertrade, 2020(11): 77-84.] |

| [3] |

Wu J F, Wang X G, Pan B. Agent-based simulations of China inbound tourism network[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 1057-1078. DOI:10.1038/s41598-018-38446-x |

| [4] |

曾少聪. 中国海外移民与中华民族认同[J]. 民族研究, 2021(4): 71-84, 141. [Zeng Shaocong. Overseas Chinese immigrants and identity of theChinese nation[J]. Ethno-National Studies, 2021(4): 71-84, 141.] |

| [5] |

宋弘, 罗长远, 栗雅欣. 对外开放新局面下的中国国家形象构建——来自"一带一路"倡议的经验研究[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(1): 241-262. [Song Hong, Luo Changyuan, Li Yaxin. The construction of country image in the new framework of China's Openness: Empirical evidence from the Belt and Road Initiative[J]. China Economic Quarterly, 2021, 21(1): 241-262.] |

| [6] |

孙艳, 李咪咪, 肖洪根. 海外移民返乡家庭旅游的集体记忆和国家认同建构[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 46-61. [Sun Yan, Li Mimi, Xiao Honggen. Construction of collective memory and national identity through homeland visits: Narratives from Chinese immigrants[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 46-61.] |

| [7] |

邢丽菊, 鄢传若斓. 中国国家形象的塑造模式研究[J]. 东北亚论坛, 2022, 31(6): 3-17, 125. [Xing Liju, Yan Chuanruolan. A study on the modeling model of China's national image[J]. Northeast Asia Forum, 2022, 31(6): 3-17, 125.] |

| [8] |

魏卫. "美丽中国"国家形象的国际旅游吸引力研究[J]. 社会科学家, 2020(9): 8-14. [Wei Wei. Research on the international tourism attraction of the national image of "Beautiful China"[J]. Social Scientist, 2020(9): 8-14. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2020.09.002] |

| [9] |

蒋依依. 以国家形象与旅游形象有机融合促进入境旅游持续发展[J]. 旅游学刊, 2018, 33(11): 9-11. [Jiang Yiyi. Promoting the sustainable development of inbound tourism through the organic integration of national image and tourism image[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(11): 9-11. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.11.005] |

| [10] |

金刚, 李雨嘉, 傅嘉欣, 等. 对外旅游经济发展与中国国家形象构建[J]. 产业经济评论, 2022(3): 20-35. [Jin Gang, Li Yujia, Fu Jiaxin, et al. The inbound tourism development and the construction of China's national image[J]. Review of Industrial Economics, 2022(3): 20-35. DOI:10.3969/j.issn.2095-5073.2022.03.003] |

| [11] |

郑鹏, 马耀峰, 王洁洁, 等. 来华外国旅游者推拉驱力的相关性研究[J]. 人文地理, 2014, 29(1): 146-153, 107. [Zheng Peng, Ma Yaofeng, Wang Jiejie, et al. Ananalysis of push and pull relationships in the foreign tourists to China[J]. Human Geography, 2014, 29(1): 146-153, 107.] |

| [12] |

Mccreary A, Seekamp E, Larson L R, et al. Climate change and nature-based tourism: How do different types of visitors respond?[J]. Tourism Planning and Development, 2020(6): 1-19. |

| [13] |

张子昂, 保继刚. 多重距离对中国入境与出境旅游流的影响: 基于组态的视角[J]. 地理科学, 2021, 41(1): 13-21. [Zhang Zi'ang, Bao Jigang. Effects of multiple distances on inbound and outbound tourism flows in China: A configuration-based perspective[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(1): 13-21.] |

| [14] |

Prideaux B. Factors affecting bilateral tourism flows[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(3): 780-801. DOI:10.1016/j.annals.2004.04.008 |

| [15] |

Tang R. Trade facilitation promoted the inbound tourism efficiency in Japan[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 38(4): 100805. |

| [16] |

Yang Y, Liu H B, Li X R. The world is flatter? Examining the relationship between cultural distance and international tourist flows[J]. Journal of Travel Research, 2019, 58(2): 224-240. DOI:10.1177/0047287517748780 |

| [17] |

杨洋, 陈艳, 熊洛奕, 等. 综合国家距离对中国入境旅游的影响——基于CAGE距离框架的实证研究[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 62-74. [Yang Yang, Chen Yan, Xiong Luoyi, et al. The influence of comprehensive country distance on Chinese inbound tourism: An empirical study on the CAGE distance framework[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 62-74.] |

| [18] |

文艳, 孙根年. 旅游服务贸易国际分工及中国角色演化研究[J]. 经济管理, 2020, 42(9): 111-126. [Wen Yan, Sun Gennian. Study on the international division of labor in tourism service trade and the evolution of China's role[J]. Business and Management Journal, 2020, 42(9): 111-126.] |

| [19] |

王洁洁. 跨文化交往中入境旅游者外显态度与隐性偏见的实验比较[J]. 旅游学刊, 2019, 34(8): 40-52. [Wang Jiejie. An experimental comparative study of foreign inbound tourists' explicit attitude and covert prejudice in cross-cultural interactions[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(8): 40-52.] |

| [20] |

Jaeyeon C, Lugosi P. Migration, tourism and social sustainability[J]. Tourism Geographies, 2022, 24(1): 1-8. DOI:10.1080/14616688.2021.1965203 |

| [21] |

Seetaram N. Immigration and international inbound tourism: Empirical evidence from Australia[J]. Tourism Management, 2012, 33(6): 1535-1543. DOI:10.1016/j.tourman.2012.02.010 |

| [22] |

Okafor L E, Khalid U, Burzynska K. The effect of migration on international tourism flows: The role of linguistic networks and common languages[J]. Journal of Travel Research, 2022, 61(4): 818-836. DOI:10.1177/00472875211008250 |

| [23] |

Qiu H Q, Zhang J S. Determinants of tourist arrivals and expenditures in Canada[J]. Journal of Travel Research, 1995, 34(2): 43-49. DOI:10.1177/004728759503400209 |

| [24] |

王颖, 姚宝珍. 国际移民对母国经济的影响——基于汇款中介效应的实证分析[J]. 经济问题, 2021(1): 23-31. [Wang Ying, Yao Baozhen. Influence of international emigration on economic development of home countries: Empirical analysis based on mediating effect of personal remittance[J]. On Economic Problems, 2021(1): 23-31.] |

| [25] |

杨连星, 马一诺, 王秋硕. 海外移民网络与中国企业跨国并购[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 54(5): 145-160, 191. [Yang Lianxing, Ma Yinuo, Wang Qiushuo. Overseas migration network and corporate cross-border mergers & acquisitions[J]. Journal of East China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2022, 54(5): 145-160, 191.] |

| [26] |

余川江, 伏虎, 赵智. 中国与南亚国家资金融通影响因素及潜力的实证分析[J]. 南亚研究季刊, 2020(2): 46-53, 5. [Yu Chuanjiang, Fu Hu, Zhao Zhi. Financial integration between China and South Asian countries: An empirical analysis on its factors and potentials[J]. South Asian Studies Quarterly, 2020(2): 46-53, 5.] |

| [27] |

魏浩, 邓琳琳. 国际移民流入、中间品进口与东道国生产率提高[J]. 国际贸易问题, 2022(5): 38-50. [Wei Hao, Deng Linlin. International immigration inflow, imports of intermediate goods and the improvement of host countrie' productivity[J]. Journal of International Trade, 2022(5): 38-50.] |

| [28] |

郑鹏, 刘壮, 王洁洁, 等. "因商而游"亦或"寻文而至"?——"一带一路"倡议与中国入境旅游业[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(3): 181-193. [Zheng Peng, Liu Zhuang, Wang Jiejie, et al. Traveling for business or for culture? China's Belt and Road Initiative and its inbound tourism[J]. China Population, Resources and Environment, 2023, 33(3): 181-193.] |

| [29] |

Dabamona S A, Cater C, Cave J, et al. Cultural identity through an educational school trip: Voices of native papuan students[J]. Tourism Management Perspectives, 2021, 38(2): 78-86. |

| [30] |

吴晓曼, 薛琳, 方伟晶, 等. 中国国际移民的社会融合与发展: 分析框架的构建与应用[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(5): 115-122. [Wu Xiaoman, Xue Lin, Fang Weijing, et al. Social integration and development of international immigrants in China: Construction and application of a theoretic framework[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University: Social Sciences, 2022, 42(5): 115-122.] |

| [31] |

王金波. "一带一路"能否提升中国国家形象[J]. 世界经济与政治, 2022, 35(2): 4-31, 155-156. [Wang Jinbo. Can Belt and Road Initiative improve China's national image[J]. World Economics and Politics, 2022, 35(2): 4-31, 155-156.] |

| [32] |

符丽君, 周裕祺, 毕珊珊, 等. 黄山风景区游客特征与旅游体验研究——基于百度指数和网络文本[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(8): 1081-1088. [Fu Lijun, Zhou Yuqi, Bi Shanshan, et al. Study on the characteristics and tourism experience of tourists in Huangshan Scenic: Area based on Baidu index and network text[J]. Resource Development & Market, 2023, 39(8): 1081-1088.] |

| [33] |

董亚娟, 赵玉萍, 吴悠, 等. 城市居民出境旅游决策的性别差异研究[J]. 资源开发与市场, 2019, 35(2): 287-291. [Dong Yajuan, Zhao Yuping, Wu You, et al. Study on outbound tourism decision-making of urban residents of different genders[J]. Resource Development & Market, 2019, 35(2): 287-291.] |

| [34] |

Uysal M, Jurowski C, Noe F P, et al. Environmental attitude by trip and visitor characteristics: US virgin islands national park[J]. Tourism Management, 2015, 15(4): 284-294. |

| [35] |

Girish P, Jessica M P, Craig L, et al. The self-concept and psychological antecedents of intention to recommend a heritage site: The moderating effects of visitor type[J]. Tourism Management Perspectives, 2022(42): 100962. |

| [36] |

杨桔, 祁春节. "丝绸之路经济带"沿线国家对中国农产品出口贸易潜力研究——基于TPI与扩展的随机前沿引力模型的分析框架[J]. 国际贸易问题, 2020(6): 127-142. [Yang Ju, Qi Chunjie. An empirical analysis on the trade potential of export to China from countries along the Silk Road Economic Belt: Based on TPI and an expanded framework of Stochastic Frontier Gravity Model[J]. Journal of International Trade, 2020(6): 127-142.] |

| [37] |

赵东喜. 中国省际入境旅游发展影响因素研究——基于分省面板数据分析[J]. 旅游学刊, 2008, 23(1): 41-45. [Zhao Dongxi. Study on the influencing factors of the development of China's provincial inbound tourism: Analysis based on the provincial panel data[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(1): 41-45.] |

| [38] |

文艳, 孙根年. 中国入境旅游贸易效率及其影响因素研究——基于异质性随机前沿引力模型的估计[J]. 旅游学刊, 2021, 36(3): 29-43. [Wen Yan, Sun Gennian. Trade efficiency of China's inbound tourism and influencing factors: Estimating trade efficiency using a heterogeneous stochastic frontier gravity model[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(3): 29-43.] |

| [39] |

Crompton J. Structure of vacation destination choice sets[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(3): 420-434. |

| [40] |

Turner L W, Witt S F. Factors influencing demand for international tourism: Tourism demand analysis using structural equation modelling, revisited[J]. Tourism Economics, 2001, 7(1): 21-38. |

| [41] |

李卫兵, 张凯霞. 空气污染对企业生产率的影响——来自中国工业企业的证据[J]. 管理世界, 2019, 35(10): 95-112, 119. [Li Weibing, Zhang Kaixia. The Impact of air pollution on enterprise productivity: Evidence from Chinese industrial enterprises[J]. Journal of Management World, 2019, 35(10): 95-112, 119.] |

| [42] |

陈强远, 林思彤, 张醒. 中国技术创新激励政策: 激励了数量还是质量[J]. 中国工业经济, 2020(4): 79-96. [Chen Qiangyuan, Lin Sitong, Zhang Xing. China's technology innovation incentive policy: Whether quantity or quality is motivated[J]. China Industrial Economics, 2020(4): 79-96.] |

| [43] |

蔡栋梁, 邱黎源, 孟晓雨, 等. 流动性约束、社会资本与家庭创业选择——基于CHFS数据的实证研究[J]. 管理世界, 2018, 34(9): 79-94. [Cai Dongliang, Qiu Liyuan, Meng Xiaoyu, et al. Liquidity constraints, social capital, and family entrepreneurship choices: An empirical study based on CHFS data[J]. Journal of Management World, 2018, 34(9): 79-94.] |

| [44] |

卢江, 许凌云, 梁梓璇. 世界经济格局新变化与全球经济治理模式创新研究[J]. 政治经济学评论, 2022, 13(3): 118-143. [Lu Jiang, Xu Lingyun, Liang Zixuan. Research on the new changes of world economic pattern and the innovation of global economic governance model[J]. China Review of Political Economy, 2022, 13(3): 118-143.] |

| [45] |

刘涵妮, 夏赞才, 殷章馨, 等. 全球旅游贸易时空格局及影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2023, 32(4): 14-27. [Liu Hanni, Xia Zancai, Yin Zhangxin, et al. Research on the temporal and spatial patterns and influencing factors of global tourism trade[J]. World Regional Studies, 2023, 32(4): 14-27.] |

| [46] |

刘春济, 冯学钢. 入境旅游发展与我国经济增长的关系[J]. 经济管理, 2014, 36(2): 125-135. [Liu Chunji, Feng Xuegang. The relationship of inbound tourism developmentand economic growth of China[J]. Economic Management Journal, 2014, 36(2): 125-135.] |

| [47] |

陈基平, 魏浩. 国际移民流入对进出口贸易影响的实证分析——来自美国的证据[J]. 国际商务研究, 2019, 40(1): 30-40. [Chen Jiping, Wei Hao. An empirical analysis of the impact of international immigration on import and export trade: Evidence from the US[J]. International Business Research, 2019, 40(1): 30-40.] |

| [48] |

Eom Y H, Kim D, Roh S M, et al. National reputation as an intangible asset: A case study of the King Sejong institute in Korea[J]. International Review of Public Administration, 2019, 24(2): 1-16. |

| [49] |

李振亭, 马耀峰. 基于市场调查的中国入境游客人口学特征比较研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2007, 43(1): 95-98. [Li Zhenting, Ma Yaofeng. Comparison research on demographic character of inbound tourists[J]. Journal of Northwest University(Natural Science Edition), 2007, 43(1): 95-98.] |

| [50] |

Tomczewska-Popowycz N, Huang W J. Sentimental tourism to a lost land: Age and roots diversification[J]. Tourism Review, 2023, 78(4): 1116-1132. |

| [51] |

Basala S L, Klenosky D B. Travel-style preferences for visiting a novel destination: A conjoint investigation across the novelty-familiarity continuum[J]. Journal of Travel Research, 2001, 40(2): 172-182. |

| [52] |

范兆斌, 杨俊. 海外移民网络、交易成本与外向型直接投资[J]. 财贸经济, 2015(4): 96-108. [Fan Zhaobin, Yang Jun. International emigration network, transaction cost and outward FDI[J]. Finance & Trade Economics, 2015(4): 96-108.] |

| [53] |

李其荣, 沈凤捷. 跨国移民与东亚现代化——以中、日、韩三国为例[J]. 社会科学, 2010(5): 21-30, 187. [Li Qirong, Shen Fengjie. Transnational migration and modernization in East Asia: With China, Japan, South Korea as examples[J]. Journal of Social Sciences, 2010(5): 21-30, 187.] |

| [54] |

Dwyer L, Seetaram N, Forsyth P, et al. Is the migration-tourism relationship only about VFR?[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 46(3): 130-143. |

| [55] |

李锦昊, 陈浩然, 马凌. 越南难侨的身份协商与国家认同——基于珠海市原红旗华侨农场的案例[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 56-63. [Li Jinhao, Chen Haoran, Ma Ling. Identity negotiation and national identity of returned vietnamese Chinese: A case study of the former HongQi farmin ZhuHai[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 56-63.] |

| [56] |

韦永贵, 张艺川. 跨国文化传播对中国出口贸易的影响研究——基于友好城市的研究视角[J]. 南方经济, 2021(11): 97-121. [Wei Yonggui, Zhang Yichuan. The influence of transnational cultural communication on China's export trade: Research perspective based on twin cities[J]. South China Journal of Economics, 2021(11): 97-121.] |

| [57] |

Marcher A, Kofler I, Innerhofer E, et al. Perceptions of and interactions between locals, migrants, and tourists in South Tyrol[J]. Tourism Geographies, 2022, 24(1): 56-72. |