2. 南京财经大学 工商管理学院, 南京 210023

2. School of Business Administration, Nanjing University of Finance & Economics, Nanjing 210023, China

“微观地理”概念诞生于二十世纪五十年代,不同于传统地理学,主要针对空间尺度较小且与人类日常生活紧密相关的空间范围[1],学者们关注微观尺度下艺术工作室[2]、书店[3]、民宿[4]等固定与半固定空间对人类社会行为的影响,探讨人类社会发展的特点和规律以及社会行为与文化心理的研究。

在人文地理学“文化转向”的过程中,“家”的研究开始得到重点的关注[5]。在微观地理学视角下,“家”作为社会的微观缩影,不仅是一个物理结构或地理场所,而且也是一个物质与情感交织的空间,并由生活经验、日常实践、社会关系、记忆和情感塑造[6]。家形成的最重要要素就是对一个地方产生的情感依恋[7],当对地方的体验通过日常活动重复进行时,家就成为地方归属感最主要的空间尺度,也是人类与社会意义的根基所在[8]。家不仅是一个静止的客体,更是一种创造与理解生活与归属感的过程[9]。在中国文化中,“家”是自我的寻觅之所,也是心灵的归宿。“家”是一个高度感性与力量性的词汇[10],在认识社会、空间等方面有着重要意义和学术价值。作为一个充满归属和异化、亲密和暴力、欲望和恐惧的空间,家渗透着对人类生活至关重要的意义、感觉、体验和关系。家空间的变化折射出人们的文化意识与生活方式,同时也深刻影响着空间内涵和家庭成员之间的社会关系[11]。自2000年以来,家中的一些特定空间就一直被广泛关注,其中,厨房作为家中典型的性别化空间,在特定空间相关研究中受到女性主义地理学者的关注[12],但墨西哥移民政治中的活动团体Patronas的特殊厨房却打破了公共性和家庭性的二元对立,使厨房脱离了家庭性,也使妇女的性别化失效[13]。家中的卧室、客厅、阳台和后院等其他特定空间[14, 15]也受到了关注。家庭生活的情感意义、生活体验和社会关系也是“家”的地理学中一大研究主题,家是一个重要的身份展现的场所。新西兰球迷将体育与“家”相连接,跨越距离构建自我的“家”空间与归属感之间的联系,在各种分散或延展的空间中建构身份认同、表现和“感受”家的位置[16]。游客在出游时偏好选择共享型住宿,以深入当地生活、与当地居民互动,将远方与“家”连接,在旅途中更好地体验“家”的感觉[17]。以具有母系社会典型性的摩梭人在家空间的生产与再生产过程中,建构出三种不同的身份认同[18]。

“表征”(representation)既是事物所表现的现象,又是表达的过程和行为,也具有符号象征的意义[19]。表征理论由Hall在符号理论基础上提出的,“表征是指使用语言向他人传递有意义的事情,将意义和语言与文化联系起来”[20]。地理学认为人们常通过文本、符号以及象征物来获得对环境本质的间接经验,通过解译文本能够探讨某些人地关系和社会地理问题[21]。在特定空间中运用诸如表征这样的概念,可以让人们对不同地方的形成有更全面的认识[22]。非表征理论(Non-Representational Theory,NRT)由Thrift首次提出,以实践与展演作为认识论,研究对象为人与人、人与物之间的“关系空间”,把日常生活看作一种实践的流动,主张通过实践与展演的“实际可理解性”理解社会文化意义[23, 24],主要关注行为与表现、个体的感觉与地方氛围的形成以及日常普遍性[25],强调实践、情感、超人类和多感官世界[26]。Slatter[27]利用非表征理论细致分析画家Smetham关于他绘画作品的日常实践、个人信仰和精神邂逅。对于表征理论与非表征理论,Helbrecht把表征理论看作是从抽象和再现视角观察世界的“右眼”,表征能够对符号意义进行阐释,但缺乏在微观情境下的解释。而非表征理论则是“左眼”,从有形、经验、居住的角度看待世界,两只“眼睛”都有助于从理论视角分析社会与城市[28]。地方是表征与非表征的综合体[29]。许多学者尝试将表征与非表征理论向地理学相关研究延伸,将空间中的符号化表征以及在情境下的具身体验与情感表达相结合,例如有学者探究地方再生产[30]、运动产生的地方认知[31]等。成志芬等[32]以历史文化街区为例探讨表征与非表征之间的关联,既要保护表征文化,也要重视非表征对表征文化的创新。郑超等[33]通过侗寨受灾居民身体与展演实践探讨构建出“情感唤醒—身体与展演实践—意义构建”的非表征—表征转化机制。而家作为可以直接体验的地方,具有可以引发强烈情感反应的力量[34],人们也正是通过行动和实践不断创造和重新创造他们周围的世界,并在其中为自己建造一个称之为“家”的地方[35],但目前较少有学者基于表征与非表征理论探讨“家”的地理学。尹铎等[36]分析了城市新区“家”的表征与实践过程,媒介与政府通过表征建构家的意向,而居民通过日常实践进行空间转换与情感边界构建。

书房作为“家”中的微空间,自古以来在中国长久发展,在我国悠久传统文化中有独特韵味。古代书房也称“书斋”,有史可考的书房始于西汉扬雄轩斋,经六朝至宋代日益盛行,明清时期书房发展进入成熟期[37]。书斋多为“文人士大夫”使用,其常被看作是中国古代文化的主体,是在特定时期创造、传承社会主流文化的知识阶层[38]。古代文人士大夫追求家中书香典雅,注重营造文化氛围,因此书房常在民宅中与园林庭院相结合[39]。书房不仅是其修身养性的场所,也是彰显自身文化资本与地位的最佳载体[40]。在现代社会的“家”中,书房依旧是一个重要的空间。随着各个领域职业的多样化与数字化时代的发展,以及在近年新冠肺炎疫情的影响下,居家办公模式开始普遍化,居家办公者人数出现飙升,书房既是工作场所的延伸,又是家庭生活的一部分,这也使得书房在“家”空间中处于一种特殊的地位。近年来,“家”空间及特定家屋空间成为人文地理学热点问题,但书房空间作为家中具有一定双重性的文化空间,鲜有学者关注研究,且当前相关研究主要探讨古代书房空间的发展与特征,例如不同私家园林书房空间的对比研究[40]、传统民宅中书房空间特征与精神内涵[41]等,对现代书房的时空发展历程以及特征与内涵研究较少,也并未从地理学尤其“家”空间视角对其进行探讨研究。因此本研究以高校知识分子的“微空间”书房为研究对象,基于表征与非表征理论,从微观地理学视角探讨书房作为特殊文化空间在“家”空间中的发展历程,有利于进一步深化家的意义与内涵、探索“家”空间对情感的塑造意义,同时也是微观地理学所要揭示的本质之一。

2 研究方法与数据处理在质性研究过程中,研究者不使用经验材料来检验先入为主的观点,而是运用深入访谈等方法来系统研究对象,通过“深描”来构建“扎根理论”[42]。

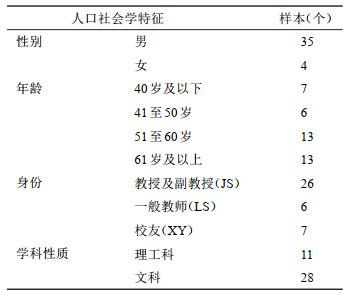

本研究以教师为主体的高校知识分子为研究对象,以某高校图书馆微信公众号2020年4月—2021年7月发表专题系列文章《上书房行走》及其对应书籍《书房记》 [43]为初始数据资料,文本资料主要围绕高校知识分子的书房的发展过程、自身经历、情感等话题,全部由高校知识分子本人以第一人称撰写,是难得的具有条理结构的丛集式资料。将文章整体导出并转换为文本数据,按照转换顺序分别编号为“XX—YY”(XX为身份缩写,JS表示教授,LS表示一般老师,XY表示校友;YY为序号)。通过仔细甄别文章内容、数据初步整理,共得39篇文章,计135078字。总计39名相关人员(表 1),包括学校教授与副教授(编号为JS-1—26)、一般教师(编号为LS-1—6)及校友(编号为XY-1—7)。

| 表 1 相关人员样本特征(N=39) Tab.1 Characteristics of the Samples |

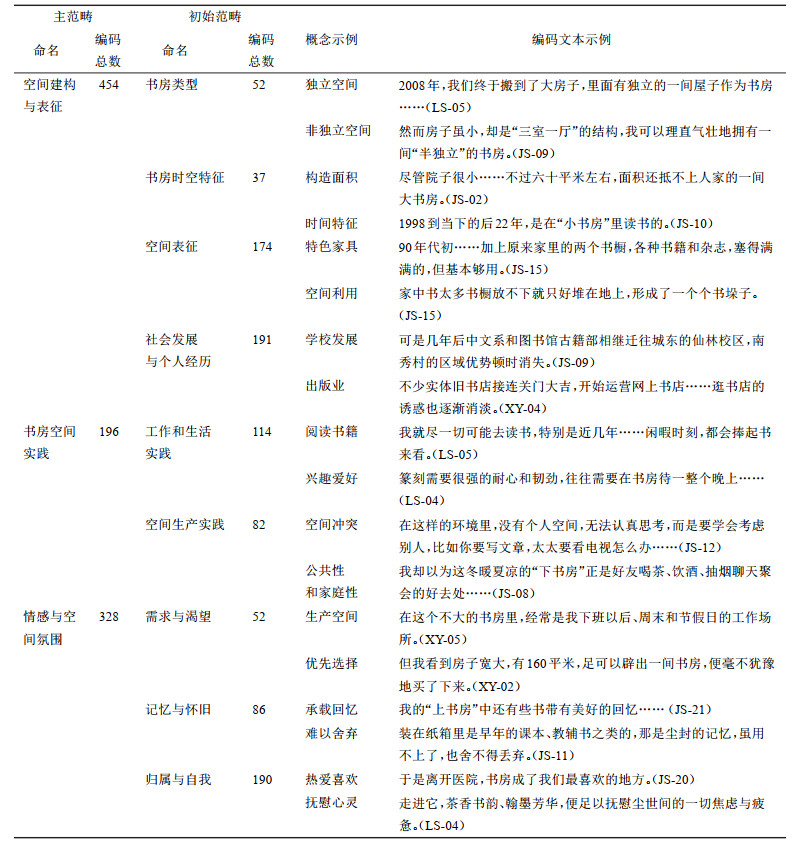

运用程序化扎根理论方法,通过Nvivo11对文本资料进行编码,建立978个自由节点,提取69个概念和9个初始范畴(社会发展与个人经历、书房类型、书房时空特征、空间表征、工作和生活实践、空间生产实践、需求与渴望、记忆与怀旧、归属与自我)。依据空间、表征与非表征、实践等相关研究,可以在时间脉络中揭示包括家屋空间形态的家空间重构过程[44],并探讨其表征与建构[36]。人们常通过实践塑造具有情感的人地关系,例如工作生活实践和空间生产实践等[45],其中产生的情感也对空间的塑造有重要影响[24],可以从实践和情感维度探讨地方的多样化与连接[26]。根据初始范畴进行整理总结,最终凝练形成三个主范畴,即空间建构与表征、书房空间实践和情感与空间氛围,具体编码结果与过程示例如表 2所示。

| 表 2 编码过程示例 Tab.2 The Examples of Coding Process |

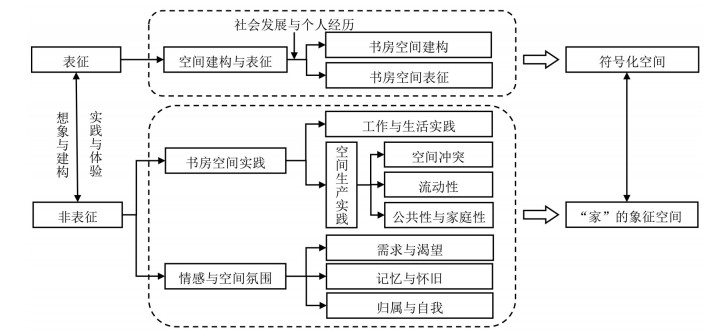

可将书房空间建构与表征抽象为表征,非表征维度主要体现在实践与情感两个方面[26, 36],因此将空间实践、情感与空间氛围抽象为非表征,并构建出“家空间视野下书房的表征与非表征”模型(图 1)。在“家”空间中,高校知识分子在社会发展与个人经历的影响下对书房空间进行想象、建构与表征,形成符号化的书房空间。高校知识分子在书房空间中的空间实践主要体现为工作与生活实践与空间生产实践,同时他们通过实践与体验表现出对书房空间的不同情感,营造书房的空间氛围,从而建构出“家”的象征空间。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Analysis Framework |

“做学问最基本的是读文献(JS-26)”,高校知识分子往往是以书籍文献为基础建立自己的知识结构,对于书籍的需求巨大,是持续性购书实践者,因此在购书与看书的实践需求下,自我书房空间开始建构。但受限于自身经济条件以及身份发展,高校知识分子的购书实践在不同时期有不同的特征表现,影响了书房空间各阶段的建构。同时,书房空间建构也受到国家相关住房、教育等政策以及学校的阶段发展的影响。

39位高校知识分子中有24位梳理了其不同书房的建构过程,且其中有18位建构了超过两个以上的书房空间。高校知识分子的书房建构起始阶段有所不同,往往由其自身的经济条件与生活状态决定,但整体上经历了相似的空间建构过程。高校知识分子的自我书房空间建构大多开始于大学读书时期或留校工作的前期阶段。高校知识分子在大学读书时期多居住于集体宿舍,部分在留校任职时因社会城镇住房政策仍以实物分配为基础的社会福利体制为主,从而以单位分房的形式获得新居所,但一般只有十平方米,空间逼仄。同时受到自身经济条件的影响,购书实践受到一定限制。因此,高校知识分子多以“床头”书架或书桌等为主体空间,放置少量的书籍,建构出边界模糊的“暂时性书房”空间。

住过五年的小单间,一面墙为书房,一面墙为卧室,一面墙为餐厅,一面墙为客厅。

随着高校知识分子的经济条件与住房条件进一步改善,持续性购书实践开始出现,书籍数量逐渐增多,书房空间的需求开始增加。但家屋空间仍有限,在保障基础生活的基础上,书房空间由“暂时性书房”空间扩张,逐渐与其他空间相融合,开始建构出“客厅书房”、“卧室书房”等形式的“准书房”空间。

上个世纪80年代,当我第一次分到一室半一厅的住房时,那个不足十平米的房间就成为我的卧室兼书房。

之后在我国住房市场较快发展以及改革开放惠及教育的背景下,学校新配套住宅与校区逐步建成,高校知识分子的住房条件与学校基础配备条件有了新的提升,家屋空间的面积扩大以及新办公室的拥有使得在日常生活空间之外存在富余空间。高校知识分子开始追求独立的书房空间,因此书房空间开始与其他空间隔离,家空间专业化程度提高,建构出了“独立书房”空间。之后随着社会发展和个人需求的增大,“独立书房”的面积也不断增大,甚至出现六十平方米左右、一百二十平方米大的书房空间。

2008年,我们终于搬到了大房子,里面有独立的一间屋子作为书房,有书柜有书桌,有点像“书房”的样子了……

……动了建设一个更大“下书房”的欲念……将“下书房”变成120多平米的大空间,企图将我仙林办公室那间书房里堆满的书籍移到这个大书房里来。

一些高校知识分子在建构和改善自我的书房空间的同时,也开始尝试建构多向发展、意义延伸的书房空间,在社会与学校的配备设施以及自身研究需求或兴趣等基础上,建构例如家与办公室等共同组成的多空间书房、特殊学术文化特藏室或与其他特定文化结合的研究所等,将书房与家空间之外的空间相连接,形成了“超书房”空间。

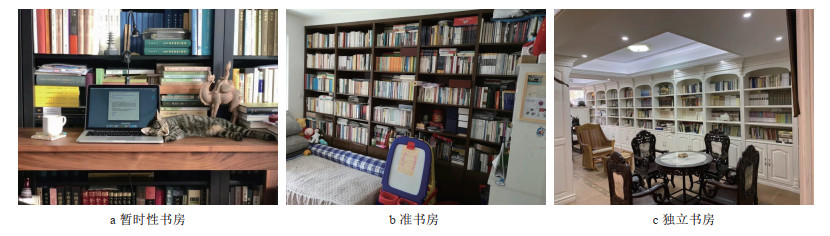

总之,高校知识分子的书房空间建构与自身的经济条件息息相关,并随着我国住房制度的变迁与学校条件的发展书房不断建构,部分高校知识分子的书房从“准书房”或“独立书房”起始,但总体上高校知识分子的书房建构经历了“暂时性书房”—“准书房”—“独立书房”阶段性、扩张性的过程(图 2),在此过程中部分也出现了“超书房”空间的建构。

|

图 2 书房建构过程 Fig.2 The Process of Constructing the Study Space 图片来源:分别由JS-23,JS-03,JS-08提供。 |

空间的表征界定的是概念化的空间,是被构想出和构建出来的“真实的空间”,趋向一种文字或符号的表达系统[46]。书房空间是“家”空间的一部分,其本身并不构成单独的地方感,高校知识分子以文化与情怀为符号建构书房空间,塑造出其独有的特征与意义。

高校知识分子的书房内普遍有数量较多的书籍,多数是与其专业相关的学术著作以及兴趣相关。书房空间内主要是办公用的书桌、放置书籍的书架和书柜。此外还有保存的日常工作的产物,例如笔记、文献、照片等;兴趣爱好相关的物件,例如篆刻工具、笔墨纸砚等;点缀书房的字画、与书有关的装饰物等。

书房内部的设计以充分利用空间存放书籍为主要目的,书房四周往往排满书架,从内至外摆满书籍。高校知识分子的购书实践是持续性的,书籍数量一直在不断增加,因此书房空间逐渐无法正常容纳书籍,书都“溢到了地板上(JS-22)”,空间变得拥挤。许多高校知识分子都以“杂乱”概括形容自己的书房,但实际上“杂乱”呈现出了高校知识分子自我的空间秩序,无论是书架上还是地上摆放的书籍,都是按照他们的需求与偏好排列,“同一摞书往往围绕着相同的研究专题(JS-01)”,一些陈旧、不常用的书籍则普遍装在纸箱子里或捆扎起来放在床底下或角落里。

书房中其他物品也并不是无意义的装饰品,从中能体现出高校知识分子的性格、兴趣与情怀。XY-01的书柜上摆放了两个塑料啤酒杯,看似普通的物品,实际一种纪念与情怀。酒吧里寻常的啤酒杯成为了书房里独特的装饰品,与书籍一同摆放,是关于旅程的纪念也“透露了阅读趣味”。

我和爱人在海明威生前常去的酒吧喝啤酒。……喝完我们便把空啤酒杯带回来纪念。整整10年,眨眼间飞驰而过。

“家”空间中高校知识分子在书房空间中度过的时间相对最长,主要进行写作、指导学生等工作,以及收藏、整理、阅读书籍等。书房也是一个相对安静、易沉浸的空间,高校知识分子也会利用闲余的时间培养兴趣爱好,如书法绘画、下围棋、篆刻、养花草等。

日常生活实践中也体现出高校知识分子之间的身份差异。对于理工科类知识分子而言,书房空间以办公室为主,主要进行工作实践。除多数实验科研时间,更多是利用数字平台查看期刊文献,而阅读其他学科的书籍的时间相对“奢侈”。对于人文社科类知识分子而言,“家”空间的书房空间中的工作与生活实践难以明确界定,由于职业性质,时常表现为“读书就是在工作”的独特状态。

每天早晨来到办公室第一件事就是点开邮箱,……挤出时间读一读其他学科的书籍是很奢侈的一件事。

她突然反应过来,我怎么一直在家,……看书就是我的工作。家母直到逝世也不明白,看书是自己的事,看书怎么就是工作了呢?

(1)书房的空间冲突

空间冲突是由于空间资源的稀缺与空间功能的外溢而形成的一种客观的地理现象,它是空间资源的竞争、不协调、不和谐的空间关系[47],在书房空间建构与高校知识分子实践过程中同样存在着空间资源竞争,从而产生空间冲突。

在“暂时性书房”空间阶段,空间冲突主要表现在与舍友、家庭成员的空间行为冲突。由于家屋空间本身面积局促,“暂时性书房”多数以书桌或书架为主体,且多数具备共享性与多功能性,因此在使用过程中会产生不同程度的空间冲突,主要表现为空间行为在同一时间出现空间重合从而造成冲突。

一家人,一间房,实在难以周旋。……矛盾集中在晚上。孩子做好作业,上床睡觉,我才能接着看书。孩子做作业,我们不能大声讲话;我看书,他们不能多聊天。

在“准书房”与“独立书房”空间阶段,空间冲突则主要体现在家屋空间的空间扩张冲突与空间功能冲突。在满足日常家空间功能后,若没有富余空间,则书房空间与其他空间融合,使得家空间功能混合化;若仍有富余空间,则形成“独立书房”。但由于高校知识分子不断地购置书籍,书房对书籍的承载力有限,从而形成书房空间建构过渡阶段,书房空间开始侵占其他家屋空间,以“独立书房”为中心向外扩张,以客厅及其他卧室空间为主。

空间冲突在空间需求增大、空间压缩时表现得尤其突出,而为解决实际问题常有一方妥协。例如在高校知识分子结婚、生育后空间冲突更加显著,空间使用的优先级可能发生变更,子女的空间使用权占重要地位,当配偶或子女需要使用书房空间时,高校知识分子往往会选择前往其他空间。

随着家中小妹妹的到来,我的这个书房开始逐渐为各种各样的童书和玩具所“蚕食”、占据。

(2)流动的书房空间

流动性是移动、表征和实践的相互交织,围绕着人类活动而形成的流动空间,其重要性远远大于以活动内容为基础的传统空间[48]。书房空间的流动性在“家”空间内外均体现出多空间流动特征,也表现为高校知识分子的身体实践流动。

在“家”空间内部,流动性主要在发生空间冲突的基础上,表现为书房空间与其他家屋空间的流动,以及空间内部高校知识分子的实践流动。因为空间冲突的发生,书房空间向其他空间延伸,高校知识分子的身体实践也因此流动。高校知识分子不仅在书房空间内读书、工作,也常利用其他碎片化时间在其他家屋空间进行阅读等实践。

在“家”空间外部,流动性主要体现在多空间流动,例如“家”空间与办公室以及次家空间之间的流动。高校知识分子因职业或生活原因,工作与生活实践发生在多个空间中,如办公室、不同地点的家等,在生活方式影响下,也随之建构出多个书房空间。

如今,我的书房随着房子的扩大,工作环境的扩张,也不再是“一间屋子”的概念了……它们分散在我的重点书房,院系办公室书房,不常住的房子里的书房……

除此之外,书房的流动性还体现在抽象性空间中高校知识分子自我的身体实践流动。对高校知识分子而言,书房常是自己心中的定义,不只局限在家空间中的书房或办公室。例如地铁、高铁等移动性交通空间常被视为是书房空间的延伸。在学术探究和科考过程中高校知识分子在书房与外界环境之间也形成了实践性流动。

2009年工作地点搬至仙林校区之后,每天地铁往返有两个多小时的路程,于是,地铁车厢就成为了我每天最佳的阅读场所,每年仅在地铁上便可以累计阅读书籍三十余本。

(3)公共性与家庭性的模糊

“家”空间被认为是私人空间,具有私密性和排他性。但由于城镇居民流动性日益加强,信息、物质与活动等的流动越来越频繁,家庭与工作之间的边界也逐渐难以明确界定[48]。仅有少数高校知识分子表示书房是个人的私密空间,对于大多数高校知识分子,书房是“好友聚会的好去处(JS-08)”,“朋友们最爱带孩子来感受的小型图书馆(XY-02)”,书房除了作为自己的工作与休闲空间,高校知识分子也乐于将其作为公共空间与朋友、师生聚会交流等。但是书房中仍有特殊的私密性空间,例如部分藏书柜,一般用于存放有珍贵意义与价值的物品。书房空间是公共性和家庭性兼具的空间,界定的边界由高校知识分子主导,实体边界常表现为藏书柜门或自行划定的范围。具有双重性的书房空间也使得“家”空间在建构与表征过程中影响了其他家庭成员对“家”的意义的感知,产生了暂时性的不确定。

为此,我的妻子还曾戏称:感觉我们一家好像都住在我的“studio”里,缺少了一点点家的温馨。

古代书房多为“文人士大夫”使用,常以男性为主导,但随着现代社会的发展高校知识分子书房的男性色彩有所消淡,但仍具有一定的性别化特征。但正如女性主义地理学者对厨房的研究打破了家的二元论说法——对于女性而言厨房是工作场所,不是修养身心的地方,“家”与工作场所无法区隔[18],对于高校知识分子而言书房既是工作实践空间也是休闲空间,休闲与工作之间的界限难以明确界定,且书房作为工作空间的界限是可渗透性的,高校知识分子愿意让出空间给他人,并妥协于自己的需求,但始终积极参与书房空间的规划、发展和维护。

4.2 知识分子的书房情感与空间氛围 4.2.1 需求与渴望:身份建构下的物质文化空间工作室作为一个工作空间,是个人对空间的回应,也是个人气质、工作习惯、纪律要求和经济手段的复杂表达[2]。高校知识分子需要安静、独立的空间进行阅读、写作等日常工作与生活实践,在职业与兴趣的需求下书房空间成为高校知识分子必需的物质空间,同时书房对于高校知识分子的身份建构也起着很大的作用。

拥有一个书房是大多数高校知识分子的梦想,“对于一个读书人来说,有一间书房自然是人生的一大梦想(JS-02)”。因为喜爱读书且工作需要,他们始终渴望拥有一个书房,对于高校知识分子而言,书房是不可或缺的家屋空间。在书房空间不断建构的过程中,高校知识分子的意愿与想法甚至对家空间建构过程产生了深刻的影响,挑选新的居所时“是否能够有空间或有更大的空间建设书房”往往是高校知识分子优先考虑的因素之一。在书房的建设与布置过程中,高校知识分子也极其重视,常常花费心血精心设计。

书房作为重要的家屋空间,书房的空间特性与内部的物品特性满足了高校知识分子的多重需求。首先,书房被认为是书籍存放地。书房中大部分空间被摆放书籍的书架和书柜占据,藏书是书房的一大特征,高校知识分子认为拥有一个书房是寻找到了书籍的归宿,是书籍文化与情怀的主要承载空间。其次,在“家”空间中,书房是可以专心工作、阅读的地方,大部分的时间高校知识分子总是在书房空间中度过。书房空间的特殊性为高校知识分子在“家”空间中建构了一个既具工作性又具休闲性的空间,高校知识分子对于书房空间表现出很强的功能性依赖。

书房也常被认为是高校知识分子身份的象征,是高校知识分子的“光环”。高校知识分子在建构书房空间的同时,书房也通过空间表征将高校知识分子的个人习惯、兴趣、知识等“外观”化从而帮助建构与维持其身份。

艺术品以其原创性,唯一性置于特定的神圣的空间场所……艺术品由此带上令人膜拜的光晕,书房则是读书人的光环。光晕是需要的,没了光晕让知识分子如何行走江湖……所以,学者对于书房的建设常常不遗余力,或以规模数量取胜,或以版本精良令人赞叹,或是书房敞亮……

早期的房屋与生活方式会塑造人们的生活,早期经历与后来行为之间的联系始终无法切断。大部分高校知识分子都讲述了他们儿童时期至今的读书、求学的经历,读书习惯常常是在小时候就逐渐养成,他们对书的渴望在书籍逐渐增多的过程中也延伸为对书房的渴望。经历与记忆影响了高校知识分子对书房空间的感知与想象,在一定程度上影响了书房空间的建构与表征,书房不再是单纯的物质文化空间,而成为承载着记忆的怀旧空间。

一些物品能够对人或地方提供感知审视或者在特定的地方,因其物质属性拥有多种治疗、回忆、联系和象征性的作用[49]。书房中古旧的家具见证“家”空间中的传承,老照片成为记忆的载体,记录某个时期或时代的生活,蕴含着过往的生活与情感。其中表现最显著的是书房中的书籍,书籍不仅是文化的载体,从小人书、小说到感兴趣的、学术相关的各类书籍,书籍由老至新潜在地表现出高校知识分子的阅读史。此外,书籍“每一本都有故事(XY-01)”,亲身“淘书”、师友互赠、一段难忘的经历等,书房保留了斑驳历程中的书籍,每本书都承载着独特的记忆与价值。

高校知识分子的“淘书”实践也将书房空间与书店相连接,去书店淘书、读书成为他们的生活习惯,高校知识分子闲暇时间常前去古旧书店闲逛“淘书”,表现出其特色的“怀旧色彩”。改革开放以来,随着文化事业的复苏,古旧书店逐渐发展壮大,南京旧书业依托众多高校得以优势发展,同时也为高校知识分子的“淘书”实践提供了良好的区位条件。但在数字化时代的发展下网络购书形式开始兴起,随着部分古旧书店的停业以及学校搬迁,高校知识分子的购书实践受到了一定程度的限制与影响,他们也开始通过旧书网线上购买,于是“淘书”实践被单一的线上交易替代,逐渐从一种生活习惯变为一段伤感记忆。高校知识分子通过“淘书”实践,以古旧书籍为载体将书房与古旧书店相联系,而书房作为带有历史印记的文化怀旧空间,记录了自己曾经的美好经历,也在微观视角下见证了社会的变迁。

随着研三迁往荒凉的仙林,这种频繁出入旧书店的日子也就一去不复返了。……此后购书几乎来源于网络,也就只剩下交易,没有淘书的乐趣,也就缺失了故事。

书房空间是一代高校知识分子的生活写照与人生轨迹的缩影。书房不同时期的建构过程以及高校知识分子的空间实践记录着他们的个人发展历程,是个人成长的印证。我的四个书房是我从“青椒”变成老教师的人生道路的一串轨迹,中国的大学教师好像都有类似的经历,这是无法改变的夙命。

高校知识分子通过体验与实践感知书房空间,获取以积极情感为主导的多元化、丰富化情感状态,以喜欢、喜悦、幸福、满足等为主。高校知识分子正向的情感体验一方面表现在拥有书房空间的幸福与满足感,是书房占有欲的成就感,也是能够尽情购书的兴奋感;另一方面也表现为对于书房内空间实践的喜悦与充实感。

但在积极情感之下,由于持续性购书实践与空间冲突,高校知识分子也产生了相对消极的情感。例如高校知识分子与搬家工人之间存在社交联结,搬家工人常因为书多而沉“坐地起价”、抱怨或拒绝帮忙搬书。高校知识分子开始因书房空间书籍数量多表现出苦恼的消极情感,“因为书多而难以找书或读不完”成为一种麻烦。

高校知识分子对书房的认知与感知,表现出极其强烈的归属感与认同感。大部分高校知识分子对书房空间有深刻的价值与情感认同,书房的意义是深刻且多样的,书房是“精神掩体(JS-22)”、“逍遥乡和安居处(LS-04)”,是他们的“生命载体(JS-10)”,是人生的“生活世界(JS-16)”。

对于一位从事人文社会科学研究的学者来说,书房是工作乃至整个生活中最重要的地方。

作为情感依恋和精神纽带的身份认同建构,是一个地方被看作是人们生活的一部分,并且对其有强烈的感知与情绪[18]。高校知识分子的家空间尤其是书房空间蕴含着丰富的社会关系、情感与意义,在空间表征与空间实践的过程中,高校知识分子的身份并未因为读书变成工作的一部分而动摇,工作与日常生活之间的界限是流动连贯的。他们并不认为他们正在从事压迫性的工作,反而书房能抚慰焦虑与疲惫,让高校知识分子感到更自在与从容。

同时书房空间边界也与自我心理空间边界逐渐融合,书房成为高校知识分子精神与文化的象征空间。在电子书越来越普及发展的数字化时代,他们仍然坚守着纸质书籍与书房空间。对于高校知识分子而言,书房空间是具象化的物质空间,是性格的外化,也更是抽象的精神象征空间。JS-10将高校知识分子“毕生精力奉献给学术事业”概括为“书房精神”,书房是高校知识分子孜孜不倦的证明,是高校知识分子文化与精神的“容器”。拥有一个书房是高校知识分子的一生追求,实际上也是在追寻自我内心的“精神书房”。即使有时空间拥挤,高校知识分子始终能在书房中感受到安心与平静,体验心灵深处的精神世界。

5 结论与讨论 5.1 结论首先,书房的建构总体呈现出“暂时性书房”—“准书房”—“独立书房”空间的阶段性、扩张性建构过程,部分也出现了“超书房”空间的建构。高校知识分子因为个人经历产生拥有书房的意向,以文化与情怀为符号表征书房空间,通过空间内部的物品类型与摆放方式,表现出个性化的自我秩序,映射出高校知识分子的性格、兴趣与情怀。

其次,在实践与情感维度下讨论书房空间的非表征,高校知识分子在书房空间中以读书、写作、讨论等工作与生活实践为主,在行为过程中也体现出家庭成员之间、不同家屋空间之间的空间冲突,以及多空间与抽象空间中的空间流动性与身体实践流动性,影响了书房的建构。并且书房作为工作实践空间的界限可渗透,家庭性与公共性的边界模糊。书房也在高校知识分子实践中产生了不同层次的情感价值,书房不仅是身份建构下的物质文化空间,还是一个承载记忆的怀旧空间,更是一个内心追寻的精神与文化的情感象征空间。

再者,书房空间的表征与非表征是相互联系、相互影响的。高校知识分子通过想象建构、以“文化与情怀”的符号表征书房空间,同时书房也作为自我性格外化,成为体现自我秩序的个性化空间。高校知识分子通过在符号化空间中的实践体验书房的空间氛围,产生丰富的情感体验与认同。空间的个性化环境影响着情感氛围,使得他们能够更有效地实践[2],产生的记忆与情感又影响着书房空间的建构与表征。高校知识分子在书房中通过身体实践,赋予了书房表征和日常生活意义,因此他们周围的情境并不只是摆放在空间里的书籍与家具,而是形成实践的身体运动的组合。同时,在家空间建构与重构的过程中,以书房为载体,高校知识分子不断积极地塑造家的意义,通过自身的实践与体验主观地展示出家的象征意义,使书房充满了其对于家的情感塑造。

5.2 讨论随着人文地理学的“文化转向”,家的地理学研究开始受到学者的关注,国内对于家的地理学研究关注到我国特定社会情境下的家,但较少从更加微观的尺度关注特定家屋空间,而书房作为现代社会家空间中具有中国传统文化色彩的特定家屋空间,蕴含独特且丰富的历史、文化和社会研究价值。因此本研究从微观地理学视角研究家中的书房空间,探讨书房对于家的意义塑造以及其情感空间氛围,拓宽了家的微观研究尺度,也增添了更多的中国特色。本研究也从中国视角验证并丰富了家的地理学相关研究理论与视角。自“家”的地理学发展以来,“家”的概念和内涵经历了不断变迁的过程并仍在不断地被赋予新的意义。本研究探讨发现高校知识分子的书房的家庭性与公共性的边界模糊且具可渗透性,“家”空间既是休闲空间又是工作实践空间,在中国视角下呼应了女性主义地理学对于厨房等空间的相关研究,即所认为的家与工作场所并不是完全分离的,而是彼此相互联系的。但也有所区别,书房作为工作空间并没有给高校知识分子带来过多的压制感,反而产生了更多的羁绊。最后,本研究也积极尝试将非表征理论运用在家空间研究中,探索家中的实践以及情感对于家空间的塑造意义。高校知识分子在书房的空间实践和经历中形成了多层次的情感意义,对家产生了更加强烈的归属感,从而塑造了一个独特的、矛盾的“家”空间。

本研究是对家中书房空间的初步探索研究,书房空间或是其他家屋空间对家空间的身份建构以及情感塑造在不同身份与权力下(例如职业、性别等)有什么影响、不同特定家屋空间之间存在哪些情感意义差异等,这些问题仍待后续进一步探讨与研究。

| [1] |

Hanson J. Decoding Homes and Houses[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 1-56.

|

| [2] |

Bain A L. Female artistic identity in place: The studio[J]. Social & Cultural Geography, 2004, 5(2): 171-193. |

| [3] |

谢晓如, 封丹, 朱竑. 对文化微空间的感知与认同研究——以广州太古汇方所文化书店为例[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 184-198. [Xie Xiaoru, Feng Dan, Zhu Hong. The perception and identity to the cultural micro-space: A case study of Fangsuo Commune in TaiKoo Hui, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 184-198.] |

| [4] |

黄和平, 邴振华. 民宿文化微空间的游客感知多维分异与地方认同研究——以上海地区为例[J]. 地理研究, 2021, 40(7): 2066-2085. [Huang Heping, Bing Zhenhua. Study on the multi-dimensional differentiation of tourists' cultural perception and local identity in homestay micro-space: Take Shanghai as an example[J]. Geographical Research, 2021, 40(7): 2066-2085.] |

| [5] |

封丹, 李鹏, 朱竑. 国外"家"的地理学研究进展及启示[J]. 地理科学进展, 2015, 34(7): 809-817. [Feng Dan, Li Peng, Zhu Hong. Progress in geographic studies on "home" and implications for China[J]. Progress in Geography, 2015, 34(7): 809-817.] |

| [6] |

Blunt A. Cultural geography: Cultural geographies of home[J]. Progress in Human Geography, 2005, 29(4): 505-515. DOI:10.1191/0309132505ph564pr |

| [7] |

Blake B F. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes and values. By Yi-Fu Tuan[J]. Journal of Leisure Research, 1974, 6(4): 323-325. DOI:10.1080/00222216.1974.11970208 |

| [8] |

Papastergiadis N. Dialogues in the Diaspora: Essays and Conversations on Cultural Identity[M]. London: Rivers Oram Press, 1998: 2.

|

| [9] |

薛熙明, 封丹. 变动中的家与地方: 一个关联性的研究综述[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 9-16. [Xue Ximing, Feng Dan. Home and place in a changing world: A related review[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 9-16. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.04.009] |

| [10] |

Duncan J, Johnson N, Schein R. A companion to cultural geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2013, 95(3): 694-697. |

| [11] |

陆依依, 保继刚. 西双版纳傣族"家"的旅游商业化研究[J]. 地理研究, 2018, 37(5): 967-980. [Lu Yiyi, Bao Jigang. The tourism commercialization of 'homes' in Dai families in Xishuangbanna[J]. Geographical Research, 2018, 37(5): 967-980.] |

| [12] |

Saarikangas K. Displays of the everyday: Relations between gender and the visibility of domestic work in the modern Finnish kitchen from the 1930s to the 1950s[J]. Gender, Place & Culture, 2011, 13(2): 161-172. |

| [13] |

Bruzzone M. Respatializing the domestic: Gender, extensive domesticity, and activist kitchenspace in Mexican migration politics[J]. Cultural Geographies, 2017, 24(2): 247-263. DOI:10.1177/1474474016673063 |

| [14] |

Marcús J, Boy M, Benitez J, et al. Longing for everyday life. Experiencing COVID-19 social isolation in a Latin American city[J]. Urban Geography, 2022, 43(6): 821-836. DOI:10.1080/02723638.2022.2065117 |

| [15] |

Law L. The tropical backyard: Performing environmental difference[J]. Geographical Research, 2019, 57(3): 331-343. DOI:10.1111/1745-5871.12348 |

| [16] |

Baker T A. Long-distance football fandom: Emotional mobilities and fluid geographies of home[J]. Social & Cultural Geography, 2018, 22(2): 189-205. |

| [17] |

陈瑶, 刘培学, 张建新, 等. 远方的家——中国游客共享型住宿的入住选择与体验研究[J]. 世界地理研究, 2020, 29(1): 181-191. [Chen Yao, Liu Peixue, Zhang Jianxin, et al. Distant home: A study on the accommodation choice and experience of Chinese tourists in sharing accommodation[J]. World Regional Studies, 2020, 29(1): 181-191.] |

| [18] |

郭文, 黄震方. 旅游与竹地摩梭人"家"空间的多维生产及身份认同建构[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 907-921. [Guo Wen, Huang Zhenfang. Tourism and multi-dimensional production and identity construction of the 'home' in Zhudi village[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 907-921.] |

| [19] |

陈静. 论斯图亚特·霍尔的文化"表征"理论及其理论实践[D]. 桂林: 广西师范大学, 2006. [Chen Jing. Study on the Cultural Representation Theory of Stuart Hall and the Practice of the Theory[D]. Guilin: Guangxi Normal University, 2006: 3-18.]

|

| [20] |

Hall S. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices[M]. London: SAGE Publisher in Association of the Open University, 1997: 13-74.

|

| [21] |

安宁, 朱竑. 美国《时代》杂志对中国的地理想象——基于东方主义视角的研究[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1702-1713. [An Ning, Zhu Hong. American magazine TIME's geographical imaginations of China: A case study on the perspective of Orientalism[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(12): 1702-1713.] |

| [22] |

Carp J. 'Ground-truthing' representations of social space using Lefebvre's conceptual triad[J]. Journal of Planning Education and Research, 2008, 28(2): 129-142. |

| [23] |

Campbell E. Landscapes of performance: Stalking as choreography[J]. Environment and Planning D-Society & Space, 2012, 30(3): 400-417. |

| [24] |

王敏, 江荣灏, 朱竑. 新文化地理学中的非表征与再物质化研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 153-163. [Wang Min, Jiang Ronghao, Zhu Hong. 'Non-representational', 're-materializing' and the research methods of new cultural geography[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 153-163.] |

| [25] |

Andrews G J, Grenier A M. 老年人移动构成的时空: 老龄化地理学中非表征理论的引入[J]. 地理科学进展, 2015, 34(12): 1512-1534. [Andrews G J, Grenier A M. Ageing movement as spacetime: Introducing non-representational theory to the geography of ageing[J]. Progress in Geography, 2015, 34(12): 1512-1534.] |

| [26] |

Neal S, Bennett K, Jones H, et al. Multiculture and public parks: Researching super-diversity and attachment in public green space[J]. Population Space and Place, 2015, 21(5): 463-475. |

| [27] |

Slatter R. Sacred squares? A non-representational study of James Smetham's (1821-1889) everyday artistic experiences of religion, faith, and spirituality[J]. Journal of Historical Geography, 2023, 79: 26-38. |

| [28] |

Helbrecht I. Bare geographies in knowledge societies: Creative cities as text and piece of art: Two eyes, one vision[J]. Built Environment, 2004, 30(3): 194-203. |

| [29] |

Massey D. Thinking radical democracy spatially[J]. Environment and Planning D-Society & Space, 1995, 13(3): 283-288. |

| [30] |

陈兴, 余正勇. 表征与非表征视角下民宿对乡村空间的叠写与地方再生产——以成都明月村为例[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(3): 145-150. [Chen Xing, Yu Zhengyong. Superscription and placeness reproduction of rural space by homestay from representation and nonrepresentation perspectives: A case study of Mingyue village in Chengdu city[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(3): 145-150.] |

| [31] |

黄敏瑶, 张敏. 具身实践下的地方认知: 非表征理论与南京马拉松[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1355-1366. [Huang Minyao, Zhang Min. Cognition of place in embodied practice: Non-representational theory and Nanjing Marathon[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1355-1366.] |

| [32] |

成志芬, 周尚意. 历史文化街区表征与非表征之间的关联——以北京历史文化街区文化意义变化分析为例[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 127-135. [Cheng Zhifen, Zhou Shangyi. The relationship between the representation and the non-representation in historical and cultural blocks: A case study of the cultural meaning change of Xisi historical and cultural block in Beijing[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 127-135.] |

| [33] |

郑超, 李瑞, 杨火木, 等. 表征与非表征视角下民族村寨居民灾后情感恢复机制研究——以报京侗寨为例[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 69-78, 91. [Zheng Chao, Li Rui, Yang Huomu, et al. Research on the post-disaster emotional recovery mechanism of ethnic village residents from the perspective of representational and nonrepresentational: A case study of Baojing Dong village[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 69-78, 91.] |

| [34] |

Prince S. Dwelling and tourism: Embracing the non-representational in the tourist landscape[J]. Landscape Research, 2019, 44(6): 731-742. |

| [35] |

Lorimer H. Cultural geography: The busyness of being 'more-thanrepresentational'[J]. Progress in Human Geography, 2005, 29(1): 83-94. |

| [36] |

尹铎, 钱俊希, 朱竑. 城市新区作为"家"的表征与实践——以鄂尔多斯康巴什新区为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(12): 1517-1528. [Yin Duo, Qian Junxi, Zhu Hong. The representation and practice of new urban district-as-home in China: A case study of Kangbashi New Town, Ordos[J]. Progress in Geography, 2016, 35(12): 1517-1528.] |

| [37] |

徐佩佩. 解构与重筑: 明清江南文房的空间构建[J]. 人文论丛, 2020, 34(2): 227-235. [Xu Peipei. Deconstruction and reconstruction: The spatial construction of the literary houses in Jiangnan during the Ming and Qing dynasties[J]. The Humanities Journal, 2020, 34(2): 227-235.] |

| [38] |

李春 青". 文人"身份的历史生成及其对文论观念之影响[J]. 文学评论, 2012(3): 200-208. [Li Chunqing. The historical generation of the identity of 'Literati' and its influence on the concept of literature[J]. Literary Review, 2012(3): 200-208.] |

| [39] |

李赐生, 梁跃芝. 中国文人的书房世界[J]. 家具与室内装饰, 2015(4): 20-21. [Li Cisheng, Liang Yuezhi. Chinese scholar's study world[J]. Furniture & Interior Design, 2015(4): 20-21.] |

| [40] |

汤辉, 周敏迎, 林洪杰. 基于空间句法的岭南与江南传统私家园林书房空间对比研究[J]. 广东园林, 2020, 42(1): 4-8. [Tang Hui, Zhou Minying, Lin Hongjie. Comparative study on study space between Lingnan's and Jiangnan's traditional private gardens based on space syntax[J]. Guangdong Landscape Architecture, 2020, 42(1): 4-8.] |

| [41] |

陈娟, 黄成. 徽州民宅中书房空间、装饰特征及精神内涵研究——以宏村承志堂为例[J]. 安徽建筑大学学报, 2019, 27(2): 37-40, 54. [Chen Juan, Huang Cheng. Research on the decorative features and spiritual connotation of the study space in Huizhou residential buildings: Taking Hongcun Chengzhitang as an example[J]. Journal of Anhui Jianzhu University, 2019, 27(2): 37-40, 54.] |

| [42] |

冯健, 吴芳芳. 质性方法在城市社会空间研究中的应用[J]. 地理研究, 2011, 30(11): 1956-1969. [Feng Jian, Wu Fangfang. The application of qualitative research method in urban socio-spatial structure research[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 1956-1969.] |

| [43] |

程章灿, 史梅. 书房记[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2022: 1-268. [Cheng Zhangcan, Shi Mei. Memory in Study[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2022: 1-268.]

|

| [44] |

丁传标, 赵永琪, 陶伟. 城市化进程中家屋空间重构的过程、内容与逻辑——以广州珠村为例[J]. 地理科学, 2017, 37(9): 1326-1336. [Ding Chuanbiao, Zhao Yongqi, Tao wei. The reconstruction of household of Zhucun in Guangzhou in the process of the rapid urbanization[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(9): 1326-1336.] |

| [45] |

韦俊峰, 明庆忠. 打工度假旅游者的流动性实践及身份认同建构——厦门马克客栈案例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 127-136. [Wei Junfeng, Ming Qingzhong. Self-identity construction and the working-holiday tourist: A case study of Mark Hostel in Xiamen[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 127-136.] |

| [46] |

谢纳. 作为表征实践的文化空间生产[J]. 社会科学辑刊, 2019(4): 197-201. [Xie Na. The production of cultural space as a representational practice[J]. Social Science Journal, 2019(4): 197-201.] |

| [47] |

周国华, 彭佳捷. 空间冲突的演变特征及影响效应——以长株潭城市群为例[J]. 地理科学进展, 2012, 31(6): 717-723. [Zhou Guohua, Peng Jiajie. The evolution characteristics and influence effect of spatial conflict: A case study of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2012, 31(6): 717-723.] |

| [48] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [49] |

Holton M, Riley M. Student geographies and homemaking: Personal belonging(s) and identities[J]. Social & Cultural Geography, 2016, 17(5): 623-645. |