创意空间的产生对旧城空间更新、城市形象提升、经济复兴以及创意能力激活等具有积极意义,建设创意空间成为城市空间更新的重要方式[1]。然而近年来,越来越多的学者批判创意政策趋同以及政策趋同导致的空间同质化现象[2],创意空间的建设逐渐形成统一的外观“标准”[3]。理查兹·格雷戈(Richards Greg)认为空间趋同是地方城市定位和发展策略偏差导致的结果,世界城市(world city)往往具有足够的创意人才资源可以遵循理查德·佛罗里达(Richard Florida)等[4]城市学家提出的“创意城市”战略建设创意空间,但这种发展经验并不完全适用于所有城市[5],创意和旅游结合可能是一种更为普遍的有效的空间策略[5]。在国内文化与旅游深度融合的战略背景下,文创园区的旅游化或旅游目的地的创意化现象明显,创意与旅游的共生关系日益增长[6],创意生产的附加象征价值有助于创意旅游体验,旅游产生的市场经济价值有利于创意产业扩张[7]。二者深度融合发展催生了以发展旅游为目的的创意空间、创意景观等,不仅能够满足居民不断增强的休闲游憩、沟通社交等空间公共性需求,还可以创造更强大的经济和社会效益[8],从而成为地方建设的一种空间策略[9]。那在旅游介入的创意空间中,游客作为新进入的空间主体,如何介入创意空间的生产中?本研究首先考察了创意空间的概念及其生产模式研究,在此基础上界定了在旅游介入下的城市创意空间的概念内涵;其次以中部城市合肥罍街创意街区为案例地,分析罍街创意空间的生产过程,讨论游客的互动实践促进创意空间再生产的内在逻辑,总结旅游介入下的创意空间生产模式。本研究有助于明晰文旅深度融合背景下城市创意空间的发展价值并为地方城市的创意政策提供案例支撑。

2 文献综述 2.1 创意空间的概念内涵尽管创意空间研究在学术界已有诸多成果,但有关其概念讨论多从产业经济和城市空间视角出发,在旅游语境中的概念界定尚不清晰,更多采用创意旅游地或创意氛围概念,因此有必要对旅游语境下的城市创意空间概念进行界定。

创意空间概念起源于创意产业在地理空间的集聚和创意阶层的集聚现象,理查德·佛罗里达(Richard Florida)将包含人才(talents)、技术(technology)和包容性(tolerance)要素的“3T”聚集区称为创意空间[4]。查尔斯·兰德利(Charles Landry)则认为创意空间是创意阶层聚集的社区,是创意群体交流互动行为形成的创意氛围和一切能够激发创意的软硬件设施的集合[10]。后续研究多采用上述概念研究不同尺度的创意空间,主要存在5类:①以艺术家、手工艺人等为代表的创意群体的工作室或居所[11, 12];②具有部分功能的单体建筑,能够满足主体交流互动,促进创意发生的场所[13]。③具有全部功能的街区/园区/社区,如伦敦的泰晤士河岸文化区[14]和北京的南锣鼓巷[15];④具有鲜明功能定位的有一定边界的城区;⑤具有明确界限和创意定位指向的城市[10]。其中,创意街区/园区/社区是城市空间营造的主要类型。国内学者马仁锋从产业视角将城市创意空间界定在特定地点形成适宜创意阶层生产—生活—学习—交流、能激发创意—创意溢出—创意网络的环境、又融现实与虚拟于一体的有特定界线的功效空间[16]。汤培源认为随着城市空间功能的多元化和一体化,创意空间不仅是某一类人群或硬性空间的集合,还包含文化、社会、感知等多重属性,是空间的、经济的、文化的区域实体,是各种硬性基础设施要素和精神文化要素、机制要素的综合体[17]。

从上述定义可以看出人们从关注创意空间的经济效应转向经济、文化、社会的综合效应,城市创意空间具有多重空间功能;并且在技术的支持下,兼具现实的实体空间和虚拟空间。

在文化与旅游深度融合发展的战略背景下,创意概念正在被越来越多的应用到主要城市和乡村的旅游目的地中以应对全球竞争[18],文化创意园区的旅游化商业化转向也十分明显[19]。创意和旅游得以结合源于创意产业、创意阶层自带的审美属性[20]和旅游业的体验性与参与性[21]:由创意人员、创意过程、创意产品和创意环境等相互关联的要素形成的艺术氛围可以增加旅游空间的创意性[22],游客对审美性、自我呈现的追求有利于创意人员及其生产活动的扩展[23]。在旅游介入的创意空间中,空间主体发生转变,游客逐渐替代文创从业者和爱好者成为空间消费的主体[24],游客消费由“被动”逐渐转为“主动”,更积极地参与创意产品生产过程的创作,与创意人员的互动由“非熟练”变为“熟练”[25]。创意活动内涵被拓展,不限于艺术等创意从业者的产品生产,游客与创意生产者间的互动也是创意活动的一种,并且互动本身也是一种旅游吸引物[26]。尹贻梅认为创意旅游中的创意具有“作为背景”和“作为活动”两种含义:前者指游客在具有创意的环境和氛围中进行旅游活动;后者指游客体验参与同创意相关的活动[27]。

基于上述认知,本研究将旅游介入下的创意空间界定为在特定地点形成的适宜游客体验—互动、创意人员参与的具有审美性和象征性的环境,能够激发创意生产—创意溢出的融现实与虚拟于一体的综合功能空间。

2.2 创意空间生产模式研究马仁锋基于空间生产理论认为创意空间生产(production of creative space)指在推动创意转化为创意经济发展过程中,以创意产业发展、创意阶层集聚、创意氛围营造、创意网络构筑为核心的综合性功能空间的生产,包含空间要素的生产、空间功能的生产和空间形态的形成与演进[28]。概念包含两层含义:第一层指任何生产具备的时空条件,即通过实体空间建设改变创意人群和生产资料在城市的空间分布,以实现城市空间结构的优化与功能提升;第二层含义是建立在第一层含义的基础上,创意空间自身的生产受制于空间中的创意活动,特别是创意阶层的日常活动,通过空间中日益丰富和多元化的创意活动以及创意产品生产过程的项目网络完善创意空间,并生产出新的社会关系,促进空间的生产[28]。

在后工业时代,工业衰退和产业结构调整导致城市中心经济衰败,但是遗留下来的厂房为艺术家和中小创意企业提供了廉价又开阔的工作场所,这些创意人员自发集聚和日常的创意实践构成了地区的空间表征和表征空间,他们既是空间的支配者也是空间的行动主体,自下而上的建构了创意空间,正如早期的纽约SOHO艺术区[29]和北京798艺术区[30]。创意空间的发展可以优化实体环境、改善社会关系以及带动该区域的经济复兴,从而成为许多城市旧城更新的方向[31]。创意空间的经济效应凸显,政府自上而下主导的创意空间生产模式被许多城市应用,像上海第十钢铁厂[32]和宁波和丰纱厂老工业区[33]等是完全由政府规划,由资本投资建设,积极吸引创意阶层的入驻并孵化创意集群,促进创意的萌芽以实现经济效应[33]。但是在政府主导模式下,政府拥有空间主权,创意企业、创意阶层处于被支配的一方往往因受到过于刚性的空间秩序的制约,选择离开等空间抵抗策略致使创意空间生产的失败[1]。也有学者发现,在市场主导自下而上发展的创意空间,如果没有政府的介入管理,可能走向空间的无序化[34]。所以越来越多的研究认为成熟的创意空间通常是两种发展模式融合的结果[28],北京南锣鼓巷早期是依托高校教育机构的文化氛围和“旧街区”的低租金优势吸引了艺术者和“泛艺术群”自发集聚,随着空间经济附加价值的提升,政府、企业、游客等群体都进入空间,新的社会关系被建构,空间主权也被重新分配[35]。可以发现,当前创意空间的发展过程中,无论是自上而下还是自下而上的空间生产模式,政府和企业资本介入后即成为空间权力的支配者,通过对空间的设计与改造实现权力意志的渗透构成空间表征。

创意阶层、居民、游客等作为被支配和规训的对象,但是也会为了保留日常生活实践的惯习产生抵抗行为来争夺空间主权,进行再次的空间实践[36]。汪明峰和周媛关注上海田子坊中从业者通过多样化服从和直接抵抗的行动策略形成差异化的微观空间生产,推动文创旅游的空间实践与演化[24]。徐小波关注到乐观型、寓居型、保守型三类从业群体面对的行动实践策略对扬州“双东”空间演化存在不同的影响[37]。在珠海北山文创空间的演化过程中,政府对北山城中村的改造是北山空间再生产的开端,文化企业家对物质空间进行了更新和创意利用,游客感知和媒体传播进行了信息再生产,多元化空间主体的行动最终构建了北山具有多重属性的综合空间[38]。可以发现,个体在微观层面的行为实践是对宏观空间生产的补充。越来越多的研究表明社交媒体支持下的游客参与空间生产的能力在不断提升,例如通过拍照等影像生产和图像叙事的文化实践创造性的表征自己所处的空间[39]。

然而已有研究聚焦创意阶层、创意从业群体的微观空间生产,游客通过行动实践进行参与创意空间生产的脉络需要进一步厘清。因此本研究拟以合肥罍街为案例,探索旅游介入下的创意空间生产过程和模式,剖析基于游客的空间互动实践促进空间演化机制,以期待更深入的了解当前城市创意空间的生产逻辑以及为城市创意政策制定提供城市案例支撑。

3 研究设计 3.1 理论分析框架亨利· 列斐伏尔(Henry Lefebvre)认为空间生产(production of space)是社会关系的生产[40],社会关系需要通过物质实体作为载体,从而完成社会秩序的空间化,并通过空间体现社会秩序[41],其空间三元辩证法模型阐释了空间生产的具体过程[42]:①空间实践(spatial practices):感知的空间,指社会生产与再生产的具体物理环境及空间体系,是社会空间的物质建构维度;②空间表征(representation of space):构想的空间,由科学家、规划师、工程师、政府等知识技术拥有者的知识和意识形态所支配的概念性的空间,属于社会的支配性空间;③表征空间(representational space):指实际生活领域的空间,是承载空间使用者社会关系的物质与情感空间,即被支配的空间,也是改造与适应的空间[24]。

有研究在主导空间生产分析强调了权力在“支配—压制”的控制作用,但是国内一些研究案例表明在中国的城市创意空间发展中,权力是作为社会生产用途的工具,为实现某一集体目标[43],其生产性逻辑多于压迫性逻辑[24],生产性逻辑是指依靠不同权力者的协商、谈判或交换,促使各行动主体间权力关系的博弈,在集体中实现整合与建立社会秩序[44]。米歇尔·福柯(Michel Foucault)认为只要占据了生产主流话语与知识的位置,任何人都可能获得一定的社会权力,并对其他社会群体进行控制与规训[45]。汪明峰和周媛结合中国土地制度,将空间生产中的权力理解为由绝对所有权和相对使用权构成的空间主权[24],拥有空间主权的人即是空间表征的主体,不同主体间的权力关系的博弈本质是空间主权的争夺[36]。本研究基于该权力理解内涵,分析罍街创意空间的生产过程以及游客如何获得空间主权以实现空间表征。

欧文·戈夫曼(Owen Goffman)认为社会行为的本质是社会表演,每个成员都在社会舞台上扮演自己的多种角色,个体在互动中通过控制自己的行为表现,以求在一定社会场景中给人们留下某种印象,从而构成具有意义的社会秩序[46]。迪恩·麦坎内尔(Dean MacCannell)在戈夫曼的思想基础上提出舞台真实理论,认为旅游空间是专门为游客设置沉浸的舞台布景,游客为了追求“真实”体验进入“后台”,实际仍处于权力主体建构的像后台的旅游前台,游客在舞台秩序的规训下凝视特定的景观,参与定制的体验,构建“真实”旅游体验[47]。兰德尔·柯林斯(Randall Collins)认为空间中的个体并不总是被动的接受社会秩序的规训,在互动仪式链理论中强调个体互动实践会相互影响产生新的社会关系,从而影响宏观的社会秩序转换,即个体通过仪式互动形成专注的情感和关注机制生成群体团结和群体认同,诱发集体成员的行为模式和观念的变化,继而转化为大规模的群体实践,重构宏观的社会秩序[48]。在移动社交媒介的传播下,放大了互动仪式的群体实践效应,游客占据生产主流话语与知识位置的能力不断增强[49]。可以发现舞台真实理论和互动仪式理论为个体参与社会秩序重构提供了解释路径,也为游客参与创意空间生产提供了理论依据。

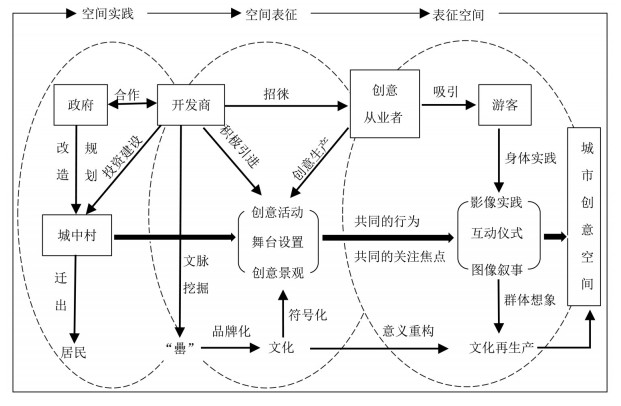

综上所述,本研究建立基于“舞台—互动”的城市创意空间生产理论分析框架(图 1):①空间实践:感知的空间,指政府对城中村的空间规划举措和居民空间的让渡是创意空间生产的初始阶段。②空间表征:构想的空间,指开发商等拥有强大权力与资本的组织对空间的设计与改造的“创意舞台”[50]。③表征空间:指游客实际活动的空间,游客通过舞台展演的互动仪式同其他行动者共同创造的具象化的创意空间[51, 52]。游客对热门景点和标志性建筑的“抢占”是服从秩序的表现,而游客借助手机镜头去创造和筛选空间并分享社交媒体的图像叙事更容易形成参照群体效应,促使文化再生产[53],这也是游客抵抗空间秩序规训的体现,影响表征空间的最终呈现[52]。

|

图 1 理论研究框架 Fig.1 Theoretical Research Framework |

改革开放以来,合肥经济的快速发展带来了大量的关注度和讨论度,城市形象的塑造和地域特色的突显十分重要。而发展过快也压缩了城市问题释放和缓解的时间,空间的快速扩张将部分乡村包裹进城市,呈现出景观无序、设施落后和环境恶化等空间特征。合肥市2022年末常住人口达963.4万,年增量16.9万人[54],人口年增量位列全国前三。人口激增加剧了对城市休闲空间供给不足,空间结构不协调等空间压力问题,合肥的城市更新亟需适配人本需求发展变化。罍街位于合肥市宁国南路与水阳江路交口,东至马鞍山路,西至徽州大道,南至南二环路,北至合巢路,覆盖面积达1.1 km2,总建筑面积21.5万m2,目前已开放一期、二期、三期(罍街AS1980)。是合肥的首个文化创意街区,是旧城复兴的典范,也是安徽文化创意的新地标。

2013年,罍街在区政府和合肥滨湖投资集团(以下简称滨湖集团)的共同开发下,由破败的城中村建设成特色美食街区。2016年罍街AS1980创客空间正式落成,免房租的政策吸引众多创新创业的年轻群体以及小众创意店铺的进驻,突破了美食街的定位。2017年,“罍+”概念的提出正式确立了罍街以文化为目标,以“罍”为标志的品牌化发展道路,“罍+村”“罍+巷”空间传达了城市记忆和市井文化,完成了从美食街到文化街区的转变。2018年“罍+小吃”概念的提出开创合肥小吃街发展的新模式。2019年将原摊群排挡区改造为集文创、民俗和休闲为一体的“罍+ 坊”,开始举办话剧、戏剧等传统文化事件活动,积极引进艺术和手工艺作坊等创意业态,“罍街媒体公社”的打造吸引了新浪、爱奇艺等知名互联网媒体入驻,开始向商旅文创产业集群发展。罍街作为合肥的文化地标,先后获得国家级旅游休闲街区、长三角夜间文化和消费样板街区、安徽省特色小镇以及合肥文化产业示范基地等多项荣誉,是外地游客到访合肥的主要目的地之一。

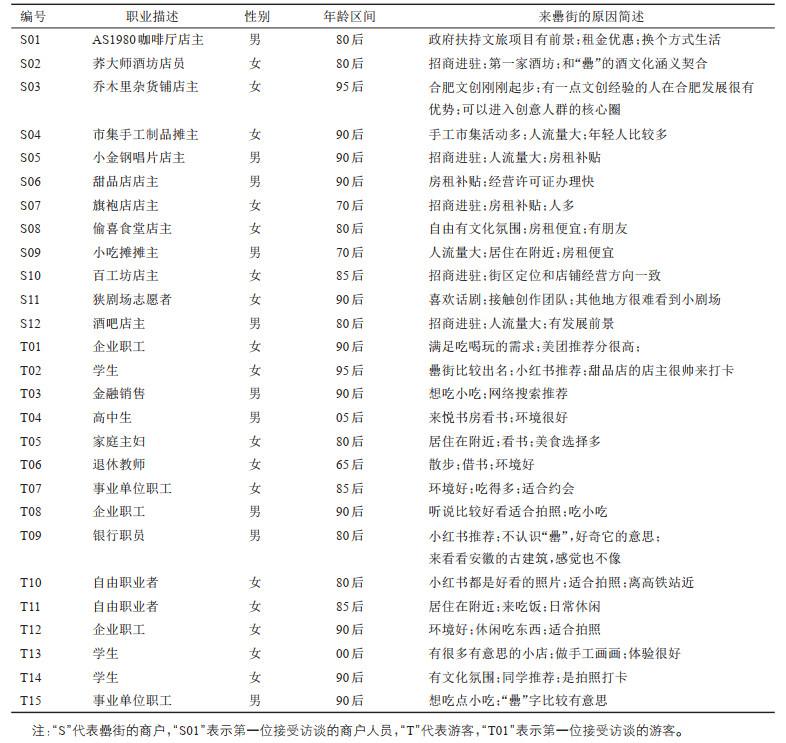

3.3 研究数据来源研究数据来源于实地调研的访谈文本和大众点评网爬取的罍街评论文本数据。在实地调研中,通过参与式观察和半结构化访谈的方式对罍街游客、经营者和管理者进行访谈。从2018年12月至2019年8月,研究者选择节假日和工作日两种不同程度的人流密集期,以调查者与游客的身份数次前往罍街调研,了解罍街发展历程、街区业态、管理机制和游客活动情况。访谈共有43个受访者,年龄跨度为18岁至50岁,其中游客15名,经营者12名,管理者6名,访谈在2019年5月至8月期间陆续完成。访谈以开放式问题为主,对消费者访谈“您为什么到罍街来,从哪里知道罍街的?”“您觉得罍街哪些地方比较有特色,印象深刻的有哪些?”“最喜欢罍街什么地方?”等问题;对管理者访谈罍街的发展历程、发展方向、形象定位和管理方式等;对商户访谈关于开店理念、创意设计、接待人群以及入驻罍街的理由等,表 1展示了商户经营者和消费者的被访者基本信息。经被访谈者允许,对所有访谈过程进行录音,转录成文字,剔除无意义语气词和口语习惯用语,共32631字。在新冠肺炎疫情期间,罍街减少了游客接待,并在2020年休街期间进行街区景观整体升级改造,研究者于2021年5月再次前往罍街进行了补充调研,访谈获取的文本数据在整体方向上与前次调研保持一致,并在细节上予以补充。同时收集2017年3月至2021年3月大众点评的用户评论数据作为辅助补充资料,共1370条罍街相关评论和494张在罍街拍摄的照片。

| 表 1 罍街访谈对象基本信息 Tab.1 Basic Information of Interviewees in Lei Street |

政府在罍街的建设发展上采取了以政府引导,企业合作的城市文化规划策略模式作为传统自上而下刚性规划策略的更灵活的替代模式。罍街所在区域是城中村,房屋建筑年代久远且私自搭建现象严重,街道狭窄且聚集了众多游摊小贩造成环境的脏乱差,严重影响当地居民生活,空间更新需求迫在眉睫。在区域发展战略和区域转型升级的需求推动下,当地区政府与滨湖集团合作对宁国路区域进行拆迁改造,将原居民全部迁出,重新建设美食街区。2013年罍街美食街建成,但与城市中的其他街区鲜有区别,缺少特色。2016年在创业创新时代背景下,滨湖集团与附近高校机构合作建设了罍街AS1980创客空间,利用高校学院废弃的教学楼和宿舍楼改建而成的校企项目,包含创客孵化器、创客空间和创客公寓等,吸引了众多创新创业的年轻群体,罍街的群体结构趋向年轻化。但是创意空间与美食街相对而立,因道路的隔离成分裂的两个片区,没有形成良好的经济、文化联动效应。

合肥城市的快速崛起、经济的迅猛发展造成城市文脉的缺失,从而导致居民文化的不自信。延续城市文脉,彰显城市记忆,展示城市特色是合肥城市更新政策的主要方向,为了响应政策需求,2017年罍街确立了以城市文化为核心的文化发展道路,相继建设以城市市井文化为核心的罍+村和罍+巷、以传统文化为核心罍+坊等文化空间。改善市民对城市的负面感知,重塑市民与城市的联系[55]。在文化与旅游发展的背景下,罍街不仅承担了地方居民休闲消费的空间功能,也承担了旅游服务的空间功能,游客成为主要的消费群体。罍街在这一过程中通过旅游发展与文化创意结合,完成了其作为文化符号象征的转变,成为城市经济意义上的增值空间。从罍街物质空间的建设历程来看,政府对罍街区域的战略规划和文旅政策为罍街创意空间转型提供了保障,决定了空间发展的方向,滨湖集团的资本投资是罍街空间发展的重要驱动力,政府引导企业驱动的合作模式为罍街提供了更灵活的空间发展路径。从社会关系来看,罍街一般商户、创客群体、创意从业者以及游客构成了新的社会关系,一般商户、创客群体和创意从业者通过租赁获得罍街空间的使用权,其中,创客群体和创意从业者相对一般商户能够创造出更高的空间价值,支出的租金相对较低,游客则通过空间消费获得空间主权,并且在市场的作用下,游客的消费特点也会影响街区商户的结构。

4.2 空间表征:创意舞台的设置Maccannell认为游客期望获得一种真实的体验,但是他们的行动可以被提前追踪或预测到,所以一旦游客追求真实,他就进入舞台场景的无限循环。舞台指专门为游客设置的,呈现某种神秘的、社会的、职业的或者工业等日常生活中有专门用途的事物、人和场景,以满足游客对真实性追求的具有特色的开放空间[47]。

同理可知,当游客追求创意体验和感知的真实性,可以预见其行动路径:期望与创意人员交流、参与创意产品的制作生产、参观创意生产的后台空间等,所以场所设计和规划对游客的创意体验至关重要[8]。罍街的空间表征过程可以被视为创意舞台设置的过程,即围绕艺术和文化活动,战略性地塑造罍街的物质和社会特征,提炼文化创意要素,引入创意产业业态[56],形成创意氛围,为进入空间的游客创造一种身份[57]。

4.2.1 创意景观:符号化的舞台布景创意景观对创意舞台的设置至关重要,是创意空间表征的基础。滨湖集团、设计师等确定了以城市文化为创意内容的核心,以传统文化为建筑设计的复古景观风格。

首先,在街区的建筑形式上以传统仿古建筑为主,街区商户自主装修的店铺风格也被要求与整体风格保持一致,致力于为游客提供完全沉浸的不同于日常生活的超现实空间,满足了游客在城市的“异托邦”体验[58]。

其次,积极发挥城市文化在景观设计中的作用。依据家、街、巷等过往城市生活场景设计了“罍+村”、“罍+ 巷”、“罍+坊”城市记忆展示区,将具有合肥“人民巷”、“合肥百货大楼”等具有历史意义的建筑物标识嵌入其中。以社会情感的方式创造人们与空间的联系,增加空间对人的意义,从而使其转化为优质的人们想在其中休闲娱乐的空间[59]。

最后,确定了以“罍”元素为文化标识的街区品牌建设策略,通过关键元素提炼、元素在地化和元素品牌化三个层面生产“罍”文化空间:①罍关键元素提炼:以安徽出土的商周文物青铜罍为概念来源,提取字形复杂有趣的“罍”元素作为街区名称以区别于其他街区。②罍元素在地化:基于“罍”酒器、礼器的历史本义链接合肥人“炸罍子”喝酒习俗,以此赋予“罍”特指合肥人热情好客的含义。“合肥有性格,罍街很合肥”的宣传策略将“罍”与城市风格特性紧密联系以促成“罍”元素的在地化。③罍元素品牌化:通过“罍”雕塑、“罍”标牌和“罍”文化周边(吉祥物、罍酒、罍雪糕)等多种形式符号化“罍”,深化游客对“罍”的形象感知和意义认知,“罍+村”“罍+巷” “罍+坊”等罍系列空间建设是对“罍”符号的品牌化过程,将“罍”塑造成合肥的文化街区品牌。可以看出,“罍”既是罍街的物理性景观,是创意空间的独特性体现,也是区别于其他同类街区的典型标志。罍街通过一种固态的、静止的、包围的景观设置方式对游客的心理构成“周围型刺激”,塑造游客的地方感知并渗透至其在罍街的游憩行为[60]。

4.2.2 创意活动:沉浸式的舞台体验创意类店铺和节事活动是创造游客沉浸体验的舞台展演项目。创意类店铺是指创意从业者生产销售基于艺术性设计和手工制作的小批量作品,是灵活专业生产的缩影,它既是工作坊也是游客的消费空间[61]。首先,罍街引入了以传统文化为核心的文化产业,如扎染文化、活字印刷术、陶瓷制作等文化店铺以增加街区的文化氛围。在这些店铺中,游客既可以参观了解传统文化产品的生产制作过程,也可以参与体验传统文化与现代生活创意结合的手作项目。其次,以社交零售商业模式为代表的创意从业者个体店是街区创意氛围的来源。例如“乔木里·解忧杂货铺”是罍街的一家小众买手店,即以目标顾客独特的时尚观念和趣味为基准,制作或挑选适合群体身份和形象的时装、饰品、珠宝以及生活用品等商品,融合在一起的店铺[62]。在店铺环境上,以艺术家的生活方式理念和审美为标准,通过艺术涂鸦和文字标语等艺术呈现形式装饰店铺空间,营造舒适、放松和自由的微观空间氛围[63]。“一家来自云南的小店”横幅、“2014年至今”“从云南杭州成都到合肥”等标签体现了云南人随遇而安的生活理念。在创意产品上既有店主自己手工创作的服装、包袋和手工艺品等,也有店主从景德镇、成都等具有文化个性色彩的地方购买来的,通过阐述产品的生产过程等互动向游客传递作为创意者的“酷”和“有趣”的身份标识[61]。类似的店铺还有“偷喜食堂”创意餐厅、“小金钢”复古唱片店等店铺,通过店铺装饰、交流互动向游客呈现具有生活要素的“艺术印象”,为游客创造沉浸的情感体验,使他们产生认同感,继而自发参与并在社交平台进行内容分享,从而实现游客与店铺的价值共创[64]。

节事作为一种基于群体理性的有意识的组织活动,在社会文化层面具有秩序建构的重要作用[65]。罍街通过在重要节日举办大规模的庆祝活动和日常举办小规模的艺术演绎活动促进游客的文化氛围感知。在节日庆祝活动上以传统文化活动、创意市集、乐队表演等形式为主,活动地点位于核心区广场,参与游客众多。在日常艺术演绎活动设置上,以话剧、脱口秀、音乐LIVE等演绎为主,集中于罍街“狭剧场”音乐创作基地,是艺术从业者、艺术院校的学生和艺术爱好者等泛艺术群体的聚集地。罍街期望通过创意店铺和节事举办产生的互动行为形成对创意的聚焦效应,塑造具有差别性的地方体验和感受,进一步强化对罍街的创意感知和情感体验。

4.3 表征空间:仪式化的舞台展演在移动媒介时代,虚拟媒介与空间的融合使得空间的传播具有新的意义,实体空间被赋予越来越多的含义,成为个人的象征、城市的象征、国家的象征乃至一个时代的象征[66]。所以在移动媒介的加持下,游客为实体空间赋予意义的能力愈发强劲。例如以拍照为核心的图像呈现是对创意舞台的再现,也可能在游客的意义重构下挑战设计师等空间支配者对空间和地方的主导想象[49]。

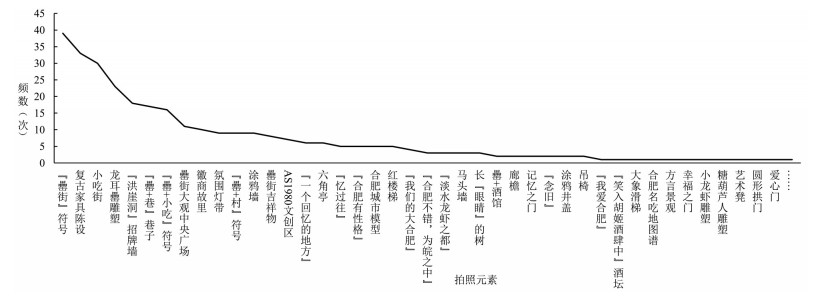

以拍照为主的影像实践是游客在创意空间具有代表性的身体实践,社交媒介的时空破壁效应强化了关注焦点的传播力。从照片元素编码来看(图 2),游客对于罍街符号景观的关注度呈长尾分布。

|

图 2 罍街拍照元素长尾分布图 Fig.2 Long Tail Distribution of Lei Street Photo Elements |

其中“罍”景观获得关注最多,包括“罍街”、“罍”雕塑、“罍+巷”、“罍+小吃”等含有罍元素的指示牌和景观场景;城市记忆景观关注度次之,包括复古场景的陈设、以“徽商故里”为代表的复古建筑景观;在长尾词上,主要是各类含有“合肥”的文化标语和各类创意店铺的创意景观。从拍摄行为发生地来看,拍照行为主要发生在街区出入口、街区中心的标志性景观区和体验式的创意店铺中。可以看出,游客的图像呈现是对创意舞台的再现,体现对舞台秩序的服从,在相同的地方进行相同的活动,拍摄的画面被最佳拍摄点和“必打卡”拍照姿势建议所引导,完成“打卡”仪式。在空间规划者设置的创意舞台引导下,以“罍”为中心的景观元素成为仪式中的神圣符号,向游客投射以地方标识和文化景观为主的街区形象:“罍街给人不一样的感觉,有一种进入人间烟火的感觉,传统文化气息重一点(T14)。”

当前,互联网全面进入到基于移动社交平台、以交互性为主旨,重视“个人门户”的Web3.0时代,个性和品位的呈现在年轻群体中十分重要[67]。罍街的创意景观以仿古建筑景观为主,以致形成“假的”“人造景观”和“没有文化底蕴”等负面感知,所以游客为了凸显自我品味,会透过镜头筛除这些景观,转而捕捉个性化的景观符号,并通过移植符号和意义挪用来达成呈现自我身份建构和舞台秩序抵抗的目的,是以形成众多的长尾拍照元素,例如“罍街As1980涂鸦街区很酷很文艺,涂鸦超级多,大到一面墙小到一个角落,随手一拍都很出片,很适合拍照(T13)”对涂鸦元素、工业风的红色楼梯的镜头聚焦实现游客对“酷”“文艺”等创意身份的想象[52]。社交媒介增强了游客建构旅游地形象的话语权,使得符号消费产生的社会关系的传递和互动更加广泛[68],虚拟在场游客通过“点赞、收藏、分享”等方式积极参与旅游地的空间叙事[69],促使用户生成内容成为群体关注的焦点,例如“忆过往”“一个回忆的地方”等标语构成的感性化符号、角落的涂鸦和工业元素构成“酷”形象在虚拟社区中形成情感共鸣和群体圈层的认同,继而催生了许多游客现实空间复刻打卡行为,实现虚拟空间与现实空间的叠合。“小红书上推荐的,吃得多,离高铁站比较近,还有AS1980这边说是比较创意的空间,大家都说可以拍很好看的照片,就过来了(T08)”。可以说移动媒介赋予个体创生空间的权力,“乔木里·解忧杂货铺”和“偷喜食堂”等创意店铺在年轻群体的影像实践和图像叙事下也成为“网红”打卡店铺。

基于此,“游览—影像实践—图像叙事—打卡”构成了游客的空间互动仪式,通过移动媒介的虚拟在场生产神圣符号,产生情感共鸣,继而形成群体性的身体实践。然而透过镜头的聚焦,罍街的整体景观被碎片化、感性化,以创意者生活方式为核心的个性形象替代以城市文化和传统文化为核心的街区整体形象成为游客互动仪式的神圣对象。罍街成为游客自我呈现的背景,他们通过图像的选择性呈现完成自我的空间想象,通过移动媒介的传播在虚拟空间产生情感共鸣,形成群体想象,促使他人前往罍街打卡从而实现互动仪式的循环。将网络社群的叙事、想象与意义赋予再重新植入现实空间,从而引导游客游览的步伐,重新建构了舞台秩序。

4.4 基于游客互动实践的创意空间再生产罍街的创意空间是在自上而下的政府引导、企业主导的合作开发和自下而上的游客互动实践的建构两种路径中互嵌、互构中生产的。政府是罍街空间结构变迁的推动者,开发商是通过创意舞台的设置将权力渗透至空间中,投射街区文化形象,规训游客行为和感知;但游客在社交媒介的支撑下,通过“游览—影像实践—图像叙事—打卡”的互动仪式,实现游客自我呈现的同时也在重构对罍街的空间想象,继而促成罍街创意空间的再生产。基于游客互动实践形成的空间再生产,本质上是对权力和资本主导的创意空间生产形成的空间秩序的协商。这一空间秩序是游客通过互动仪式在虚拟空间形成了新的亚群体团结,产生新的社会关系,映射至现实空间、形成空间实践,继而在空间形态上有所体现。

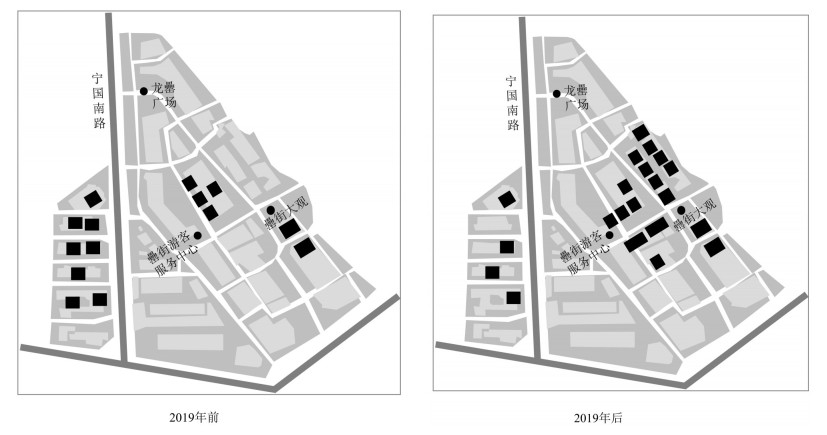

期望体验创意阶层的生活方式的一部分游客(创意游客)成为罍街空间的共同创造者,“AS1980这边说是有怀旧的地方,但是来了也没看见,跟网上的图不太一样(T09)”。罍街由于城市道路宁国南路的阻断在客观上形成两个空间片区。这两个片区由于道路的隔断和业态的差异,致使游客形成“AS1980独立于罍街”的认知偏差,进而生成“罍街是小吃街,没什么创意”的消极感知形象。在2019年以前,宁国南路以东罍街一期项目,以大众餐饮业为主,是一般消费者休闲消费的主要区域;宁国南路以西的AS1980创客区面积小,集中了创意业态,是创意从业者和创意游客活动的主要区域。为改善游客形象感知,提升游客创意体验,2019年后罍街撤出了原有棚户小吃摊点,进行建筑景观改造,设置“罍+巷”城市文化展示区;将部分文创店铺调整至街区中心区域,设置“罍+坊”区域(图 3)。

|

图 3 2019年前后罍街文创类店铺空间分布变化 Fig.3 Changes of Spatial Distribution of Cultural and Creative Shops in Lei Street before and after 2019 |

创意消费需求旺盛但是创意产品供给不足,让创意从业者看到了空间发展前景。“合肥这边手工市场是刚刚兴起,大家都跑到合肥这边来,想分一杯羹(S04)”。部分创意从业者认为合肥文创产业发展尚不成熟,具有较大的创意消费市场,罍街恰好存在创意萌芽的土壤。政府的政策支持为创意产业发展提供了制度保障,租金的免除和优惠为创意从业者减轻了经济压力,促使他们在罍街聚集。“我以前是在别的地方卖唱片的,招商负责人招我来的时候,说是想搞一些不以餐饮为主的特色文化街区,做成综合性的像旅游景点一样的街区(S05)”。

5 结论与讨论 5.1 结论(1)罍街创意空间生产是在政府政策引导下,以企业为主导自上而下开发和游客基于互动实践的自下而上叙事建构两种模式协作生产模式。在城市更新和文旅发展政策的引导下,开发商投资建设罍街获得空间支配权,确定了以城市文化和传统文化为主题的品牌化发展策略,通过创意景观和创意活动设置符号化、沉浸式的创意舞台,利用舞台秩序引导游客对景观的凝视以建构城市文化和传统文化形象的空间表征。

(2)社交媒介赋予游客创生空间的权力,游客通过“游览—影像实践—图像叙事—打卡”互动仪式形成对空间支配者建构的舞台秩序的抵抗,解构罍街的符号景观。首先通过符号意义的移植挪用完成在社交媒介平台的自我呈现获得情感共鸣生成仪式中新的神圣对象,介由其他游客前往罍街打卡形成互动仪式的传递,将群体想象和意义赋予重新植入空间,实现舞台秩序的重构,形成最终的表征空间。

(3)游客空间互动实践促使罍街创意空间再生产,游客对罍街的“酷”空间想象将创意空间理解为创意者生活方式的艺术呈现,与空间支配者对基于城市文化和传统文化的创意街区定位的构想产生偏差。为了迎合游客的空间想象,开发商在罍街展开新一轮的空间实践。

5.2 讨论创意概念在城市文化建设和旅游开发中日益突出,创意空间生产被当作城市扩张和城市更新的重要路径。本研究探讨文旅融合背景下城市创意空间的生产过程和生产模式,有助于类似城市创意空间的建设和可持续发展提供案例参考。城市创意空间对不同行动主体而言具有不同的价值和利益需求,其生产过程涉及多元利益主体,通常是以权力和资本为主导的自上而下建设和微观个体自下而上的创意实践共同作用的生产模式,这与马仁锋[33]论宁波老工业区绅士化过程和汪明峰等[24]探讨田子坊旅游化转型生产的观点是一致的。不同点在于马仁锋和汪明峰等学者关注创意人才、文创商户等创意阶层自下而上的空间表征过程,而本研究则强调了游客的互动实践对创意空间生产的作用机制。罍街创意空间具有鲜明的休闲消费属性,游客是主要的空间使用主体,创意阶层的生产实践被视为旅游吸引物和创意氛围的来源。空间使用主体的转换导致以创意阶层为核心的空间生产模式在消费型创意空间中应用可能存在偏差。并且,游客在移动媒介的支撑下拥有越来越强的空间叙事能力,其行为实践对创意空间的最终表征具有不容忽视的作用。

本研究介由空间生产理论建立了“舞台真实—互动仪式”理论链接,剖析了游客参与空间生产的内在机制,为旅游介入下创意空间生产研究提供新的切入点和视角,能够更全面的认识空间生产与再生产的机制:一方面,政府引导、企业主导的自上而下生产模式,快速响应人们的精神文化需求,基于创意街区品牌化的发展策略,设置剧场式的创意舞台营造城市中的“异托邦”,创造沉浸体验环境,吸引游客。另一方面,游客的身体互动实践在移动媒介的作用下实现了虚拟空间和现实空间的叠合,通过现实空间的影像生产和虚拟空间的图像叙事争夺空间主权,解构和重构创意符号的象征意义,推动创意空间的再生产。

然而,大部分游客对于创意的理解是单薄的易变的,是建立在碎片化和感性化的景观凝视下,容易受到流行趋势的影响,在创意空间发展的初始阶段可以注入更多活力,有助于拓展创意市场。但是过度迎合游客需求,不仅会造成街区商铺产品快消化趋势,在一定程度上也会挤压专注传统文化和原创设计创意店铺的生存空间,最终偏离创意空间的定位,趋向商业化和同质化。

当然,城市创意空间生产是一个多元价值和冲突的复杂过程,不断地处于多元主体的共享创造中,各行动主体可能在不同阶段获得空间支配权优势,所以罍街创意空间的生产仍然处于理想的探索中。从可持续发展来看,注重优质创意土壤的培育仍然是创意空间的根本,如何布局和完善文创产业生态,保证创意从业者和创意业态不被边缘化可能是旅游介入下的创意空间面临的共同问题。

| [1] |

Evans G. Creative cities, creative spaces and urban policy[J]. Urban Studies, 2009, 46(5/6): 1003-1040. |

| [2] |

Kong L. Conceptualising cultural and creative spaces[J]. Bunkakeizaigaku [Cultural Economics], 2012, 9(1): 12-22. |

| [3] |

Wilbur S. It's about Time Creative placemaking and performance analytics[J]. Performance Research, 2015, 20(4): 96-103. DOI:10.1080/13528165.2015.1071046 |

| [4] |

Richard F. The Rise of the Creative Class[M]. Situ Aiqin, trans. Beijing: China Citic Press, 2010: 286-292.

|

| [5] |

Richards G. Creative tourism: Opportunities for smaller places?[J]. Tourism & Management Studies, 2019, 15(1): 7-10. |

| [6] |

Li P Q, Kovacs J F. Creative tourism and creative spectacles in China[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 49(1): 34-43. |

| [7] |

Richards G, Wilson J. Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?[J]. Tourism Management, 2006, 27(6): 1209-1223. DOI:10.1016/j.tourman.2005.06.002 |

| [8] |

Richards G. Designing creative places: The role of creative tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 85(3): 1-11. |

| [9] |

吕庆华, 林炳坤. 中国创意城市发展研究[J]. 理论探索, 2021, 37(4): 84-90. [Lv Qinghua, Lin Bingkun. Research on creative city development in China[J]. Theoretical Exploration, 2021, 37(4): 84-90.] |

| [10] |

查尔斯·兰德利. 创意城市: 如何打造都市创意生活圈[M]. 杨幼兰, 译. 北京: 清华大学出版社, 2009: 199-230. [Charles L. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators[M]. Yang Youlan, trans. Beijing: Tsinghua University Press, 2009: 199-230.]

|

| [11] |

曾莉, 吕光耀, 安宁. 艺术介入背景下的乡村景观再生产研究[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 53-64. [Zeng Li, Lv Guangyao, An Ning. Research on the reproduction of rural landscape under the background of art intervention[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 53-64.] |

| [12] |

Drake G. 'This place gives me space': Place and Creativity in the Creative Industries[J]. Geoforum, 2003, 34(4): 511-524. DOI:10.1016/S0016-7185(03)00029-0 |

| [13] |

张纯, 王敬甯, 陈平, 等. 地方创意环境和实体空间对城市文化创意活动的影响——以北京市南锣鼓巷为例[J]. 地理研究, 2008, 27(2): 439-448. [Zhang Chun, Wang Jingning, Chen Ping, et al. The impact of local creative milieu and space on cultural and creative activities in cities: The case of Nanluoguxiang in Beijing[J]. Geographical Research, 2008, 27(2): 439-448.] |

| [14] |

Perry M. Finding space for the creative class: A review of the issues[J]. Urban Policy and Research, 2011, 29(4): 325-341. DOI:10.1080/08111146.2011.613367 |

| [15] |

李山石, 刘家明. 基于文化创意产业的历史街区提升改造研究——以南锣鼓巷为例[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 135-140. [Li Shanshi, Liu Jiaming. Research on historic streets renovation and promotion based on cultural creativity industry: A case study of Nanluogu Lane in Beijing[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 135-140.] |

| [16] |

马仁锋. 大都市创意空间识别研究——基于上海市创意企业分析视角[J]. 地理科学进展, 2012, 31(8): 1013-1023. [Ma Renfeng. The identification of creative spaces in Shanghai: based on the space relation of creative enterprise[J]. Progress in Geography, 2012, 31(8): 1013-1023.] |

| [17] |

汤培源. 城市创意空间[M]. 南京: 东南大学出版社, 2014: 16-17. [Tang Peiyuan. Urban Creative Space[M]. Nanjing: Southeast University Press, 2014: 16-17.]

|

| [18] |

Tan S, Kung S, Luh D. A model of "creative experience" in creative tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 41(4): 153-174. |

| [19] |

Booyens I, Rogerson CM. Creative tourism in Cape Town: An innovation perspective[J]. Urban Forum, 2015, 26(4): 405-424. DOI:10.1007/s12132-015-9251-y |

| [20] |

Banks M, Lovatt A, O'connor J, et al. Risk and trust in the cultural industries[J]. Geoforum, 2000, 31(4): 453-464. DOI:10.1016/S0016-7185(00)00008-7 |

| [21] |

崔国, 褚劲风, 王倩倩, 等. 国外创意旅游内涵研究[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 24-28, 33. [Cui Guo, Chu Jinfeng, Wang Qianqian, et al. A study on the connotation of creative tourism in overseas[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 24-28, 33.] |

| [22] |

Cheng T, Chen M. Creative atmosphere in creative tourism destinations: Conceptualizing and scale development[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2023, 47(3): 590-615. |

| [23] |

Lash S, Urry J. Economies of Signs and Space[M]. London: Sage Publications, 1994: 142-144.

|

| [24] |

汪明峰, 周媛. 权力—空间视角下城市文创旅游空间的生产与演化——以上海田子坊为例[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 373-389. [Wang Mingfeng, Zhou Yuan. The production and evolution of urban cultural and creative tourism destination from the perspective of power space: A case study of Tianzifang, Shanghai[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 373-389.] |

| [25] |

Hung W, Lee Y, Huang P. Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism[J]. Current Issues in Tourism, 2016, 19(8): 763-770. DOI:10.1080/13683500.2013.877422 |

| [26] |

Pappalepore I, Maitland R, Smith A. Prosuming creative urban areas. Evidence from East London[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 44(1): 227-240. |

| [27] |

尹贻梅. 创意旅游: 文化旅游的可持续发展之路[J]. 旅游学刊, 2014, 29(3): 9-10. [Yin Yimei. Creative tourism: The sustainable development of cultural tourism[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(3): 9-10.] |

| [28] |

马仁锋. 创意产业区演化与大都市空间重构机理研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2011: 167-169. [Ma Renfeng. The Mechanism of Spatial Restructuring of the Metropolitan Space under Evolution of the Creative Industrial Districts [D]. Shanghai: East China Normal University, 2011: 167-169.]

|

| [29] |

Petrus S. From gritty to chic: The transformation of New York city's SoHo, 1962—1976[J]. New York History, 2003, 84(1): 50-87. |

| [30] |

周尚意, 沈小平. 北京美术产业对地方文化的嵌入性程度分析[J]. 人文地理, 2008, 23(2): 26-32. [Zhou Shangyi, Shen Xiaoping. Local cultural embeddedness of the fine arts industry in Beijing[J]. Human Geography, 2008, 23(2): 26-32.] |

| [31] |

Evans G. From Cultural Quarters to Creative Clusters-creative Spaces in the New City Economy[M]. Stockholm: Institute of Urban History, 2009: 33-59.

|

| [32] |

王祯, 张衔春, 刘思绎, 等. 中国城市老工业园区更新的空间治理机制研究——多层次视角的分析框架[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3273-3286. [Wang Zhen, Zhang Xianchun, Liu Siyi, et al. The spatial governance of the renewal of old industrial parks in China: an analytical framework based on multi-level perspective[J]. Geographical Research, 2022, 41(12): 3273-3286. DOI:10.11821/dlyj020220107] |

| [33] |

马仁锋, 王腾飞, 张文忠. 创意再生视域宁波老工业区绅士化动力机制[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 780-796. [Ma Renfeng, Wang Tengfei, Zhang Wenzhong. Gentrification mechanism of the old industrial districts in Ningbo from the perspective of creative regeneration[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 780-796.] |

| [34] |

Vohs K D, Redden J P, Rahinel R. Physical order produces healthy choices, generosity, and conventionality, whereas disorder produces creativity[J]. Psychological Science, 2013, 24(9): 1860-1867. DOI:10.1177/0956797613480186 |

| [35] |

黄斌, 吕斌, 胡垚. 文化创意产业对旧城空间生产的作用机制研究——以北京市南锣鼓巷旧城再生为例[J]. 城市发展研究, 2012, 19(6): 86-90, 97. [Huang Bin, Lv Bin, Hu Yao. The mechanism research of the production of space in old city by cultural and creative industries: A case study of Nanluoguxiang in Beijing[J]. Urban Development Studies, 2012, 19(6): 86-90, 97.] |

| [36] |

Gottdiener M. A marx for our time: Henri Lefebvre and the production of space[J]. Sociological Theory, 1993, 11(1): 129-134. DOI:10.2307/201984 |

| [37] |

徐小波, 吴必虎, 刘滨谊, 等. 基于从业者的旅游历史街区商业空间发展特征及机理——扬州"双东"案例[J]. 地理学报, 2016, 71(12): 2212-2232. [Xu Xiaobo, Wu Bihu, Liu Binyi, et al. The development of commercial spaces in tourist historic districts: The case of Shuangdong, Yangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(12): 2212-2232.] |

| [38] |

麦咏欣, 杨春华, 游可欣, 等. 文创+"历史街区空间生产的系统动力学机制——以珠海北山社区为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 446-461. [Mai Yongxin, Yang Chunhua, You Kexin, et al. The system dynamics mechanism of space production in the"cultural creativity plus"historical district: A case study of Zhuhai Beishan community[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 446-461.] |

| [39] |

杜丹. 镜像苏州: 市民参与和话语重构——对UGC视频和网友评论的文本分析[J]. 新闻与传播研究, 2016, 23(8): 88-108, 128. [Du Dan. Mirror Suzhou: Citizen participation and discourse reconstruction: A textual analysis of user-generated videos and netizens' comments[J]. Journalism and Communication Research, 2016, 23(8): 88-108, 128.] |

| [40] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Donald NicholsonSmith, trans. Oxford: Blackwall, 1991: 68.

|

| [41] |

张羽佳. 权力、空间知识型与乌托邦[J]. 探索与争鸣, 2016, 31(8): 84-88. [Zhang Yujia. Power, spatial knowledge type and Utopia[J]. Exploration and Free Views, 2016, 31(8): 84-88.] |

| [42] |

克里斯蒂安·施密特, 杨舢. 迈向三维辩证法——列斐伏尔的空间生产理论[J]. 国际城市规划, 2021, 36(3): 5-13. [Christian Schmidt, Young Shan. Towards a three-dimensional dialectic: Lefebvre's theory of the production of space[J]. Urban Planning International, 2021, 36(3): 5-13.] |

| [43] |

王丰龙, 刘云刚. 空间生产再考: 从哈维到福柯[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1293-1301. [Wang Fenglong, Liu Yungang. Revisiting production of space: From Harvey to Foucault[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(11): 1293-1301.] |

| [44] |

张诚. 权力、资本与生活: 乡村公共空间生产的三重逻辑[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2024(1): 153-163. [Zhang Cheng. Power, capital and life: The triple logic of rural public space production[J]. Journal of Huazhong Agricultural University(Social Sciences Edition), 2024(1): 153-163.] |

| [45] |

钱俊希. 后结构主义语境下的社会理论: 米歇尔·福柯与亨利·列斐伏尔[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 45-52. [Qian Junxi. Poststructuralist discourses and social theories: Michel Foucault and Henri Lefebvre[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 45-52.] |

| [46] |

欧文·戈夫曼. 日常生活中的自我表演[M]. 徐江敏, 李姚军, 译. 昆明: 云南人民出版社, 1988: 7-11. [Goffman O. The Presentation of Self in Everyday Life[M]. Xu Jiangmin, Li Yaojun, trans. Kunming: Yunnan People's Publishing House, 1988: 7-11.]

|

| [47] |

Maccannell D. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603. |

| [48] |

Randall C. Interaction Ritual Chains[M]. Princeton: Princeton University Press, 2005: 36-37.

|

| [49] |

李耘耕. 从列斐伏尔到位置媒介的兴起: 一种空间媒介观的理论谱系[J]. 国际新闻界, 2019, 41(11): 6-23. [Li Yungeng. From Lefebvre to locative media: The genealogy of space-as-media perspective[J]. International Press, 2019, 41(11): 6-23.] |

| [50] |

Garnham N. From cultural to creative industries: An analysis of the implications of the "creative industries" approach to arts and media policy making in the United Kingdom[J]. International Journal of Cultural Policy, 2005, 11(1): 15-29. |

| [51] |

吴志才, 张凌媛, 郑钟强, 等. 旅游场域中古城旅游社区的空间生产研究——基于列斐伏尔的空间生产理论视角[J]. 旅游学刊, 2019, 34(12): 86-97. [Wu Zhicai, Zhang Lingyuan, Zheng Zhongqiang, et al. The production of space within the field of tourism: A case study of the tourism community of Chaozhou ancient city[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(12): 86-97.] |

| [52] |

孙信茹, 王东林. 身体表演与拍照的意义生产——社交媒体时代个人影像实践的田野考察[J]. 新闻大学, 2019, 35(3): 1-18, 116. [Sun Xinru, Wang Donglin. Body performance and meaning production of photography: A field study of personal image practice in social media era[J]. Journalism Research, 2019, 35(3): 1-18, 116.] |

| [53] |

Scott G, Boyle E, Czerniawska K, et al. Posting photos on Facebook: The impact of Narcissism, Social Anxiety, Loneliness, and Shyness[J]. Personality and Individual Differences, 2018, 133(10): 67-72. |

| [54] |

合肥市统计局. 2022年合肥市人口变动情况抽样调查主要数据公报[EB/OL]. (2023-03-29) [2023-11-29]. https://tjj.hefei.gov.cn/tjyw/tjgb/14974631.html. [Hefei Municipal Bureau of Statistics. Bulletin of main data of sampling survey on population change in Hefei in 2022[EB/OL]. (2023-03-29)[2023-11-29]. https://tjj.hefei.gov.cn/tjyw/tjgb/14974631.html.]

|

| [55] |

Zuma B, Rooijackers M. Uncovering the potential of urban culture for creative placemaking[J]. Journal of Tourism Futures, 2020, 6(3): 233-237. |

| [56] |

Zitcer A. Making up creative placemaking[J]. Journal of Planning Education and Research, 2020, 40(3): 278-288. |

| [57] |

韦俊峰, 明庆忠. 侗族百家宴非遗文化旅游空间生产中的角色实践: 基于"角色—空间"理论分析框架[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 48-54. [Wei Junfeng, Ming Qinzhong. Role practice and the cultural tourism space production: A case study of the Dong hundred-family feast[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 48-54.] |

| [58] |

李志飞, 张晨晨. 市井的旅游化: 旅游地二元世界的形成与变迁[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2022, 49(2): 88-97. [Li Zhifei, Zhang Chenchen. The tourism trend of the marketplace: The formation and changes of the dualistic world of tourism places[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Science Edition), 2022, 49(2): 88-97.] |

| [59] |

Franz M, Güles O, Prey G. Place-making and "green" reuses of brownfields in the Ruhr[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2008, 99(3): 316-328. |

| [60] |

王泓砚, 谢彦君, 王俊亮. 凝视性景观与互动性景观——旅游场景观类型对游客地方感的结构性影响[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 80-94. [Wang Hongyan, Xie Yanjun, Wang Junliang. Gaze landscape and interactive landscape: The structural impacts of landscape types in tourism field on tourists' senses of place[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 80-94.] |

| [61] |

Lee K, Lee K. Spatial characteristics of cultural economy emergence and diffusion: Creative retail shops in Bukchon[J]. Journal of the Economic Geographical Society of Korea, 2006, 9(1): 23-38. |

| [62] |

钟尚. 买手集合店: 能成新的零售趋势吗?[J]. 中国连锁, 2016, 6(8): 70-71. [Zhong Shang. Buyers Shop: Can it become a new retail trend?[J]. China Chain Store, 2016, 6(8): 70-71.] |

| [63] |

Parker A, Khanyile S. Creative writing: Urban renewal, the creative city and graffiti in Johannesburg[J]. Social & Cultural Geography, 2022, 24(10): 1-21. |

| [64] |

王炳成, 赵静怡, 杨珍花. 社交新零售商业模式情境下消费者认同路径研究[J]. 管理评论, 2023, 35(8): 198-208. [Wang Bingcheng, ZHAO Jingyi, Yang Zhenhua. Research on consumer identity path in the context of social new retail business model[J]. Management Review, 2023, 35(8): 198-208.] |

| [65] |

尹书华, 戴光全, 李静. 节事参与者的空间秩序感知及其与行为意向的关系——以广州国际灯光节为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(5): 151-164. [Yin Shuhua, DAI Guangquan, LI Jing. An empirical study on spatial order perception of event participants and behavior intention: A case study of the Guangzhou International Lighting Festival[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(5): 151-164.] |

| [66] |

李蕾蕾. 媒介—空间辩证法: 创意城市理论新解[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 44-48, 82. [Li Leilei. Dialectics of media and space: Theoretic thinking on creative city[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 44-48, 82.] |

| [67] |

王艺璇, 陈然. 品味之争: Web3.0时代下都市青年白领的消费新镜像[J]. 青年研究, 2016, 35(1): 4-7. [Wang Yixuan, Chen Ran. Taste Dispute: The New consumption mirror of urban young white-collar workers in the Web3.0 era[J]. Youth Research, 2016, 35(1): 4-7.] |

| [68] |

郑震. 消费空间: 一个关系主义的视角[J]. 中国社会科学评价, 2018, 4(3): 49-57, 126-127. [Zheng Z. Consumption space: A perspective of relationalism[J]. Chinese Social Science Evaluation, 2018, 4(3): 49-57, 126-127.] |

| [69] |

朱竑, 蔡晓梅, 苏晓波, 等. 晒"与"赞": 微信时代旅游体验的互动建构[J]. 旅游学刊, 2020, 35(10): 96-108. [Zhu Hong, CAI Xiaomei, Su Xiaobo, et al. Share and like: Interactive construction of tourist experience in the era of WeChat[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 96-108.] |