2. 南京师范大学 地理科学学院, 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 南京 210023

2. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, School of Geography, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China

随着人类平均寿命的不断延长,由此引发的老龄化现象不断加剧,城市适老性成为评价城市人居环境的重要标准。人口老龄化已引起国际社会的广泛关注,据联合国预测,在2050年,全世界60岁及以上的老年人口比例将达到21.8%,加拿大为31.9%,日本为44%,而中国将达到31.1%。中国是世界上老龄人口最多的国家,且老年人口数量不断增加,人口老龄化程度持续加深,不久将进入中度老龄化社会[1]。目前,中国具有老年人口数量多、城乡差异大、老龄化增速快、未富先老[2]等特点。新时期,人口老龄化已成为当前社会经济发展面临的主要问题,且预计10— 20年后老龄化将达到峰值,届时老龄化形势将更加严峻[3]。加强人口发展转型战略研究,积极应对人口老龄化成为人口地理研究的核心任务之一。

现阶段是我国经济社会转型发展的关键时期。在中国城市化的快速发展进程中,城市规划与建设受到人口老龄化的影响,面临很多新的问题与挑战。城市养老服务设施作为城市养老服务的重要社会资源载体,它的建设关乎老年人群的生活质量和养老服务资源分配的公平公正。随着养老服务体系矛盾的加剧与社会负担的逐渐增长,城市老年人口的空间问题加剧,进而使得养老设施的建设问题日益尖锐。现阶段,中国的老年人口规模持续扩大,但同时养老服务设施建设发展滞后,养老设施供给与需求不均衡的矛盾非常突出。在对养老设施空间布局的研究中,需要同时关注供给侧与需求侧,进行具体分析、统筹规划。

目前,国外关于养老设施空间布局的研究较为成熟。学者们从侧重于对养老服务设施的等级规模、服务水平、床位数以及空间分布等方面研究,拓展到公平性视角去分析不同类型公共服务设施布局优化。如Scott和Jackson等人从各地公共服务设施的空间布局是否均衡这一层面来进行研究[4]。Cheng等人使用最近距离法来研究设施可达性,考虑了距离因素,但没有考虑到公共服务供给与需求规模对可达性的影响[5];Tom等人使用缓冲区法[6],Yang等使用核密度法[7],Langford等运用两步移动搜索法[8],Luo等应用改进的两步移动搜索法分析了公共服务可达性的测度方案[9],这些方法的应用逐步走向成熟[10]。

国内有关养老设施空间布局研究虽然开展较晚,但也取得了丰富的成果。学者们已在养老设施的等级规模、利用效率、发展现状等多个方面进行全面的研究。在技术方面,学者们借助GIS空间分析和各种数学模型,定量养老服务设施的可达性与供需匹配关系。塔娜定量分析了呼和浩特市2003—2012年的养老服务设施的数量和开发水平、空间布局和利用率,探讨养老服务设施空间布局中存在的矛盾;陶卓霖等选择北京养老服务设施作为研究对象,应用改进的2SFCA方法,衡量了养老设施的可达性[11];季翔和肖炳科等在宏观视角上注重整体协调公平,在微观视角上提出精准规划建议[12];张德英等运用人口分布栅格来提高研究精度,分析了上海市浦东新区老年人口的需求状况和养老机构布局状况的供需匹配关系[13];王兰研究了社区老年人活动室、为老服务中心、老年人照护机构等不同类型养老服务设施的分布特征[14]。当前国内对于养老服务设施的研究主要聚焦于其利用效率与空间可达性现状,而对供需匹配关系评价关注较少。南京人口基数大,人口老龄化问题严重,正处于快速老龄化阶段,不仅老年人口总量迅速增加,其空间分布也在发生变化,迫切需要多层次、多样化的养老服务设施。当前南京市养老设施仍然存在需求缺口,空间分布结构也不够合理,导致南京市养老设施供需关系不协调等问题。积极应对人口老龄化,建设适老型社会需要识别养老设施的供需匹配关系,提高老年人群的生活质量。本文基于供需视角,引入距离衰减函数,采用GIS方法测度南京市各养老设施的空间可达性,同时分析其空间供需匹配格局,提出南京市养老设施空间布局优化建议,对养老服务设施实现空间合理布局具有借鉴意义。

2 研究区概况、数据与方法 2.1 研究区概况南京市总面积为6587 km2,截至2020年底全国第七次人口普查,南京市常住人口达到了931.46万人,城镇人口达到了808.49万人,城镇化率为86.8%。2000年,南京市65岁以上老年人口数为51万,老年人口比重为8.31%。2010年,65岁及以上老年人口数为73.63万人,老年人口比重为9.22%,老年型人口结构逐渐形成[15]。截至2020年底,65岁及以上老年人口数达127.58万人,占总人口的比重为13.7%,比全国平均水平13.5% 超出了0.2个百分点。由此可见,南京市的老年人口数量大,增长速度较快,人口老龄化呈现深度发展趋势。

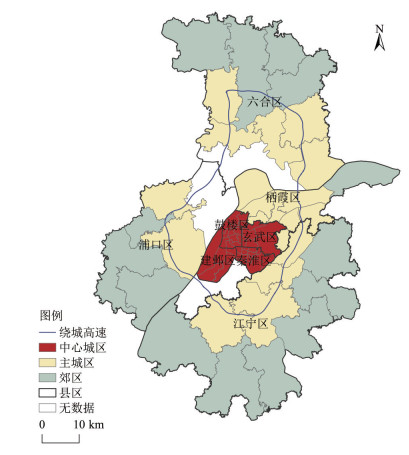

本文以街道作为最小研究尺度,选定的研究区域与《南京市城市总体规划(2011—2020)》确定的南京都市区范围基本一致。由于未采集到江北新区、雨花台区的老年人口数据,本文以玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、江宁区以及六合区、浦口区中除去江北新区的部分作为研究区域,共70个街道和1个镇(如图 1)。

|

图 1 研究区概况 Fig.1 Overview of Study Area |

为了更好地探讨南京市老年人口空间分布的一般特征,本文借鉴南京市城市总体规划,将研究区域由中心向外大致划分为中心城区、主城区和郊区。其中,中心城区包括鼓楼区、玄武区、秦淮区和建邺区的38个街道;主城区包括以绕城公路和绕城高速为界大致划分的19个街道;郊区即指主城区以外的范围,包括六合区、浦口区、江宁区中的14个街道。

2.2 数据来源本文使用的研究数据包括:①六普和七普中南京市街道级人口数据和老年人口数据;②2021年南京市各区县、街道(乡镇)、水系等矢量数据;③2021年南京市道路网数据,包括高速路、国道、主干道、次干道和支路等;④2021年南京市养老服务设施信息,包括设施名称、性质、地址、床位规模等;⑤本文提到的老年人口是指65岁及以上的人口。

第七次人口普查街道级人口数据由统计部门提供,本文还在南京市民政局网站(https://mzj.nanjing.gov.cn/)获取了南京市2021年各个养老服务设施的名称、性质、地址、床位规模等数据资料,在研究区共采集到211个养老服务设施。路网数据来自Open Street Map(OSM)路网数据,本文将道路分类为高速路、国道、主干道、次干道和支路。行车速度参考已有研究中设定的实际道路速度,分别进行赋值[16],高速公路赋值60 km/h,国道50 km/h,主干道40 km/h,次干道30 km/h,支路及其他道路20 km/h。

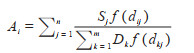

2.3 空间可达性测算两步移动搜索法与潜能模型相比更具有现实意义,因为它考虑了居民出行可以接受的时间阈值[17]。考虑到老年人口及其家人在选择养老服务设施时通常更注重距离因素[18]。本文为使研究更贴近实际情况,引入距离衰减函数[19, 20],采用改进的2SFCA方法计算南京市各养老服务设施的可达性,并进一步分析南京市养老服务设施与老年人口的供需关系。公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

Ai可以看作是街道i中每位老年人能获得的床位数,即街道重心在空间上可以达到的所有养老服务设施的空间可达性之和;dij表示i与j之间的距离,dkj表示k与j之间的距离;β表示老年人及其家庭成员选择养老设施的意愿,也可理解为出行摩擦系数。β越大,表示老年人及其家庭成员越不考虑距离较远的养老设施,而是优先选择距离较近的养老设施[17]。考虑到老年人在获得养老服务的前提下,不会经常在家与养老服务设施之间往返,所以它们的空间联系随距离衰减较弱。本文β取值为1[21, 22]。人们愿意选择使用的最远养老服务设施的距离被称作有效服务阈值,一旦超过这一距离,人们便不考虑使用该距离之外的养老服务设施[23]。依据先前的研究,城市老年人群可以接受花费1—1.5 h到达养老服务设施,获得养老服务,因此本文选择1 h作为养老服务设施的有效服务阈值[24],忽略该阈值之外的养老设施。

2.4 空间供需匹配评价方法基于公平理念,本研究以街道为分析单元,以养老设施的可达性为核心指标,采用基尼系数和LISA两种分析方法,测度其空间供需匹配关系。研究首先运用基尼系数对养老服务设施的可达性指标进行分析,判断其空间分布均好性。基尼系数的计算公式为:

|

(3) |

其中,Rk为街道单元内老年人口数(65岁以上人口数)的累积比例;Sk为养老设施可达性变量;k为第k个街道的编号。

其次采用LISA对社区养老设施可达性与老年人口比例进行双变量分析,可得到街道内养老设施可达性与老年人口比例高或低的显著异常值。LISA可辨析出设施可达性与老年人口比例显著不匹配的空间单元及其集聚情况[14],从而提供规划优化或政策修订的依据。本文根据对养老设施可达性的计算结果,运用GeoDa软件,以街道为基本研究单位,对老年人口比例和养老服务设施可达性进行双变量LISA分析,以此来衡量养老设施供需的匹配关系和空间分布特征,得到四类供需关系,分别是“高需—高配(High —High)区域”、“低需—低配(Low—Low)区域”、“低需—高配(Low—High)区域”、“高需—低配(High—Low)区域”。

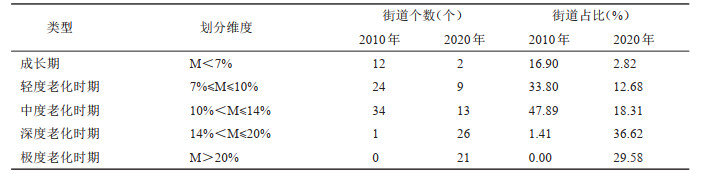

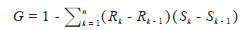

3 老年人口空间分布变化特征 3.1 老年人口空间分异转型趋势截至2020年底全国第七次人口普查,南京市(不含江北新区、雨花台区、溧水区和高淳区)常住人口达670.09万人,65岁及以上老年人口数达93.71万人,占总人口比例的13.99%,对比全国平均水平13.5%超出了0.49个百分点。由此可见,南京市的老年人口数量大,增长速度较快,人口老龄化呈现深度发展趋势。本文将人口老龄化划分为五种阶段类型[25-27](表 1),分别是成长期、轻度老化时期、中度老化时期、深度老化时期、极度老化时期。在2010年,南京市研究区的平均老龄化系数为9.48%,整体处于轻度老龄化阶段,轻度老龄化和中度老龄化街道分别占研究区街道总数(以下简称为占比)的33.80%和47.89%;中度老龄化街道多位于中心城区和郊区,而主城区有63.15% 的街道处于成长期和轻度老龄化阶段。2020年,南京市研究区的老龄化系数由2010年的9.00% 增长至13.99%,增长了4.99%,整体上已达到深度老龄化阶段。各街道老龄化程度进一步加深,其中占比最高的为深度老龄化和极度老龄化王天心,戈大专,李杰,袁紫怡,王晓伟:基于供需视角的南京市养老设施空间匹配研究HUMAN GEOGRAPHY Vol.39. No.4 2024/8 87类型,分别占比36.63%和29.58%,且多位于中心城区和郊区。2010—2020年深度老龄化街道由原先的1个增长至26个;极度老龄化街道由原来的0个增长至21个(如表 1)。如图 2所示,总体而言,南京市老龄化程度在过去十年间迅速加深,老龄化程度由中心城区至郊区呈现“高—低—高”的圈层结构模式,郊区的平均老龄化程度最高,中心城区仅次于郊区,外围主城区平均老龄化程度较低。

| 表 1 2010年和2020年研究区街道人口老龄化阶段统计 Tab.1 Statistical Analysis of Population Aging Stages in the Streets of the Study Area in 2010 and 2020 |

|

图 2 2010年和2020年研究区各街道老年人口比重 Fig.2 Proportion of Elderly Population in Each Street of the Study Area in 2010 and 2020 |

从各区级老龄化程度来看,各区之间差异较大,总体来说,中心城区和郊区的老年人口比重高(图 2)。8个区中,老龄化程度最高的三个区分别是秦淮区、六合区(不含江北新区)与鼓楼区,65岁及以上老年人口比例分别达到18.68%、18.11%与17.22%;老龄化程度最低的三个区分别是栖霞区、江宁区与建邺区,65岁及以上老年人口比例分别为10.79%、10.84%与13.01%。从街道尺度来看,71个街道(乡镇)中已有60个街道(乡镇)处于中度老龄化阶段,比例为84.51%,老龄化形势严峻。老龄化程度最高的是主城区的龙袍街道,老年人口数占街道总人口数的26.71%,处于极度老化阶段;老龄化程度最低的是主城区的仙林街道,老年人口数占总街道人口数的3.89%。作为仙林大学城所在街道,仙林街道吸引了很多外来人口,是高校人才的集聚地,因此人口的年龄结构较年轻。

在2010年及2020年,从中心城区向外至郊区,老年人口比重的平均值呈现“高—低—高”的特征,变异系数呈“低—高—低”特征,这表明中心城区和郊区老年人口比重相对于主城区来说更高,老龄化程度更深,且各街道之间老年人口比重的差异相对于主城区来说较小。且研究区老年人口比重的整体变异系数由2010年的0.268增加至2020年的0.299。总的来说,这十年间,南京市中心城区和郊区的老龄化程度高、空间差异性小,主城区老龄化程度低、空间差异性大,且总体上研究区的老年人口空间分布呈现日渐不均衡的趋势。

3.2 老年人口空间集聚变化趋势本文利用Geoda软件计算了2010年与2020年研究区71个街道的老年人口比重的全局Moran's I指数,以此来更好地描述老年人口在研究区的空间集聚与扩散特征。2010年及2020年的Moran's I指数均为正数,且通过了显著性检验。这表明研究区内各街道人口老龄化的空间自相关性较强,即人口老龄化程度一致的街道趋于集聚。且十年来,Moran's I指数略有增长,表明在这十年间街道人口老龄化的空间差异变小、集聚态势增强。

Moran指数是一种总体统计指标,只能显示某一区域与其周边区域空间差异的平均程度,不能全面反映区域人口老龄化的内部发展特征及空间关系[28]。本文借助Moran散点图对研究区各街道人口老龄化的局部空间特性进行分析。根据Moran散点图可知,在2010年至2020年十年间,老年人口比重散点基本集聚在第一象限(HH)和第三象限(LL),表明老年人口比重水平一致的街道存在显著的空间集聚性。两个年份进行对比,发现2020年老年人口比重处在第一象限(HH)的街道共有28个,占研究区总街道数的39.44%,与十年前相比有所减少,说明老龄化程度较深的街道之间的空间集聚有所减弱;老年人口比重处在第三象限(LL)的街道共有23个,占研究区的32.39%,与十年前相比有所增加,说明老年人口比重较低的街道的空间集聚有所增强;而处在第二象限(LH)的街道数增加了5个,落入第四象限(HL)的街道数减少了4个,说明老年人口比重较低的街道被比重较高街道包围的街道数有所增加,老年人口比重较高的街道被比重较低街道包围的数量有所减少,空间不均衡性没有太大改变。

4 养老设施空间供需格局分析 4.1 养老设施供需现状分析 4.1.1 养老设施空间分布状况本文所研究的养老设施机构具体可以从机构性质上划分为三种类型,包括:公办公营、公办民营和民办民营。根据南京市民政局网站的公开数据,在养老设施建设方面,截至2021年11月,在研究区范围内共有211家养老服务设施,其中民办民营的机构有161家,占总养老设施数量的76.30%,而政府主导的公办公营和公办民营的机构各有25家,各占总养老设施数量的11.85%,由此数据可知,南京市以民办民营养老机构为主,公办养老服务设施数量较少。

本文借鉴前人研究中的机构分类方法,将养老机构的床位数量作为衡量养老服务设施规模的指标,按照这一指标将养老服务设施分为小型、中型、大型三类[23]。在211家养老服务设施中,养老床位数不足100张的养老机构有92家,占比为43.60%,养老床位数大于300张的仅有24家,占比为11.37%。

总体来看,供给水平较高的地区主要是中心城区,而六合、江宁等郊区地区养老设施供给水平较低。养老服务设施在空间上分布不均衡,呈现出显著的集聚特征,具体表现为主城区的养老设施产生了集聚效应,布局紧凑。除去江宁区的湖熟街道和浦口区的星甸街道,其余街道都至少拥有一家养老服务设施,并且郊区的养老设施分布较分散。养老机构在中心城区分布较集中,共有115家,其中中小型养老设施共有106家,占中心城区总养老机构数的92.17%,占南京市总的中小型养老设施数的43.08%。出现这一情形主要有两种原因:一是南京是首批改革养老服务的城市之一,二是南京市在上世纪九十年代就进入了老龄化社会,老年人对养老床位的需求量较大,因此中心城区存在许多修建年代较久的养老服务设施。同时由于中心城区面积小、地价高,因此养老机构多为中小型规模。

4.1.2 养老设施供需现状分析中心城区是南京老龄化形势最严峻的地区,由于中心城区老年人口基数大且街道面积相对较小,与主城区和外围郊区相比,呈现出老年人口密度大且老龄化程度高的现象。而中心城区的养老服务设施虽规模较小,但数量多,总体床位数较多,因此供需匹配关系较好。主城区的高新产业园和高校集聚地则成为大量年轻劳动力和高校学子的集聚区,出现了中心城区至郊区过渡地带的人口结构相对年轻的现象。且主城区养老设施数量多,可以较好地满足老年人群的需求。由于郊区的青年人口大量减少、流入主城区,郊区以务农为生的老年群体留在本地[29],使得郊区呈现老年人口密度小但老龄化程度高的现象。郊区的养老设施数量少、布局较为分散,总体来说床位数较少,供给水平较差。

总体而言,南京市中心城区和主城区的养老服务设施与老年人口的供需匹配关系良好,但郊区的供需关系存在较大矛盾。南京市老年人口数量的不断增加使得无法自理老人的数量也在不断增加,已知对比正常可自理老人,这些老年人和他们的家人有更强烈的意愿倾向于选择机构养老模式。南京市老年人与日俱增的需求给养老设施的配置带来了巨大的压力,因此养老服务设施的空间布局需要进一步优化。目前南京市养老服务设施总体发展水平偏低,空间分布不均衡,且一些机构床位紧缺,同时另一些机构的床位存在闲置状况,各养老设施床位数配置不合理,许多街道无法满足附近大量老年人的床位需求,仍存在需求缺口。

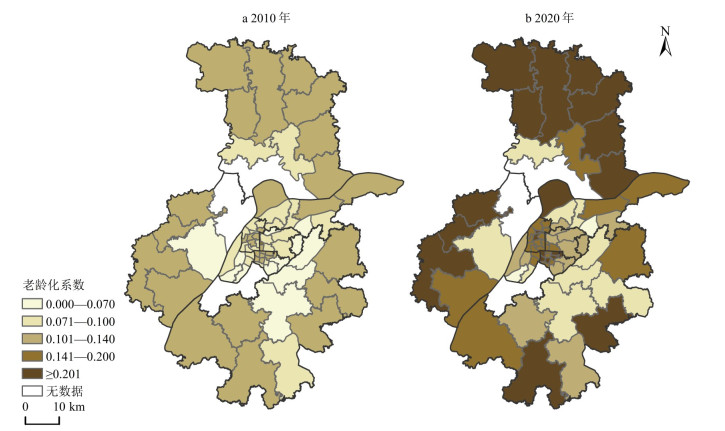

4.2 养老设施空间可达性分析中心城区养老服务设施的整体可达性水平较好,且在中心城区呈现出由内向外可达性逐渐减弱的趋势。本文假定老年人只考虑1 h距离范围内的养老服务设施,计算得到了各街道每百名老人可获得的养老服务设施床位数。中心城区每100位老人大致可获得5—7张床位,且在部分街道中,每100位老人可以获得多于7张的床位。主城区的养老设施可达性略低于中心城区,大部分街道每100位老人可获得3—5张床位。观察剩余郊区街道,郊区的养老服务设施整体可达性较差,平均来看,每100位老人仅仅可以获得1 —3张床位。总体来说,南京市养老服务设施可达性呈现由中心城区向外递减的趋势,整体上并不均衡(如图 3)。

|

图 3 研究区各街道1 h半径养老服务设施空间可达性 Fig.3 Spatial Accessibility of Residential Care Facilities Within 1-hour Radius in Each Street of the Study Area |

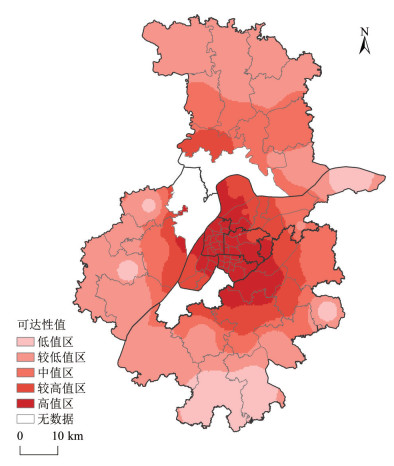

从街道尺度来看(如图 4),研究区71个街道(乡镇),共有22个街道(乡镇)百名老人可获得7张以上的床位,有20个街道(乡镇)百名老人可以获得5—7张床位,有15个街道(乡镇)百名老人可以获得3—5张床位,有14个街道(乡镇)百名老人可以获得1—3张床位,不存在百名老人可获得床位数小于1张的街道(乡镇)。南京市可达性最好的几个街道主要位于中心城区的四个辖区,常住在这些街道的老人每100位就可以获得7个以上的床位。而可达性较低的街道主要是浦口区、六合区和江宁区中靠近城市边缘的街道。

|

图 4 研究区各街道每百名老人可达床位数及达标情况 Fig.4 The Number of Available Beds per 100 Elderly People and the Compliance Situation in Each Street of the Study Area |

在《南京市养老服务设施布局规划》提出的规划目标中,规定每100名老人至少能获得5张床位。通过分析各街道是否达到该规划目标,可以大致分析出其供需水平状况(如图 4)。从街道尺度来看,南京市有42个街道的百名老人可以获得5张及以上的床位,占总数的59.15%,且这些满足目标的街道基本集中在中心城区。其中玄武区、秦淮区、鼓楼区的所有街道都满足,建邺区除去双闸街道和沙洲街道之外的所有街道都满足每百名老人可获得5张床位的规划目标。而浦口区和六合区(不含江北新区)所有街道都无法满足规划目标。由此可见,在假定的1 h阈值下,中心城区的百名老人可获得更多床位。主要有以下两点原因:第一,中心城区是各类养老服务设施的集聚区,有许多养老设施在上世纪就已建成;第二,中心城区的交通运输网络比较完善,较郊区来说更加方便,老年人不用花费长时间就可以到达附近的养老设施。而浦口、六合、江宁区靠近城市边缘的街道可达性都较差,交通不便捷,养老设施数量少、配置不佳且布局分散,使得这些街道的老年人口需花费1 h以上的时间才能到达养老服务设施。中心城区可达性最好,但需求增加旺盛,可考虑在中心城市边缘区域建设养老设施。郊区养老设施供应还存在很大缺口,可以针对养老设施可达性较低的街道增加供给,浦口、六合、江宁区靠近城市边缘的街道是养老服务设施产业薄弱地区,需要加强规划与开发。

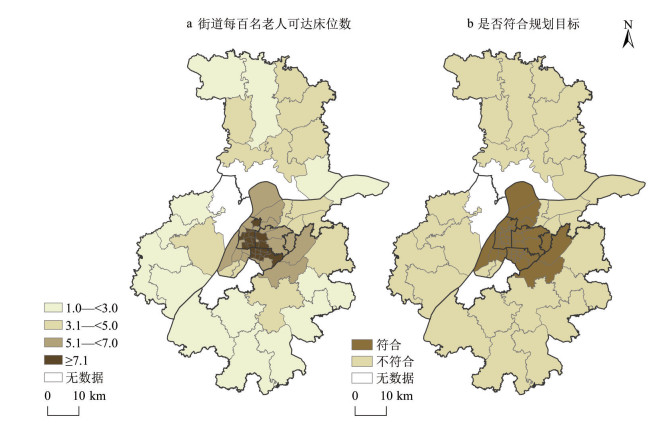

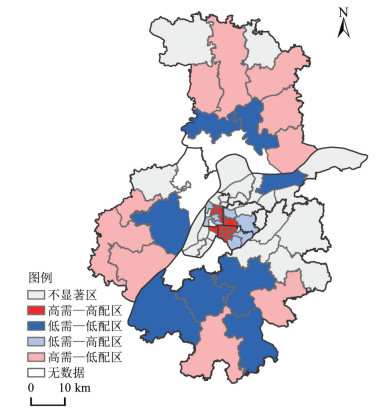

5 养老设施供需匹配分析 5.1 老龄化空间特征与养老设施匹配格局分析本文以街道作为最小空间单元来计算基尼系数,得到南京市研究区养老设施的总体基尼系数为0.33。根据联合国开发计划署规定的基尼系数等级,基尼系数在0.3—0.4之间为“分配比较合理”。对于南京市养老设施供需匹配的分析评价,本研究运用Geoda1.12软件,以街道作为基本单位,计算出南京市养老服务设施可达性和老年人口比重的Moran's I指数,即对这两个变量进行双变量LISA分析,在LISA结果图(图 5)中,可以得到五种不同类型的区域:不显著区、“高需—高配”区、“低需—低配”区、“低需—高配”区、“高需—低配”区。灰色代表不显著区域,表明局部空间自相关性不显著;正红色为“高需—高配”区域,表明该地区老年人口比重与养老设施可达性均较高,是老年人口的集聚区,同时也是养老机构的集中分布区;深蓝色为“低需—低配”区域,该地区老年人口比重与养老设施可达性均较低,说明养老机构床位数较少,但可以满足大部分老年人口的需求,这两类区域可以被看作是合理配置的区域。淡蓝色为“低需—高配”区域,表示该区域供大于求,老年人口较少,但资源分配较为富余,导致养老设施床位数远高于周边区域,可达性水平较好;浅红色为“高需—低配”区,表明该区域的老年人口比例较高,老龄化严重,而养老设施配置较差,可达性较低,床位数低于周边地区,是养老设施建设的薄弱地区,需要在未来重点补充调整。

|

图 5 研究区养老设施LISA结果图 Fig.5 LISA Results Map of Residential Care Facilities in the Study Area |

由LISA分析结果图(图 5)可知,“高需—高配”区域和“低需—高配”区域都集中在中心城区,说明中心城区的养老设施供需关系较匹配,空间分布合理。这些地区由于早年间政府、企业职工一家都定居于此,加上政府的推动作用,更全面地关注了中心城区老年人多样化的需求以及需求变化,在此基础上改善了供给侧,使得中心城区具有众多不同类型、不同功能分工的养老服务设施,能满足老年人群对养老设施多层次、多元化的共性与个性需求。

而南京市的“高需—低配”区基本分布在郊区,分别是浦口区(不含江北新区)的汤泉街道、星甸街道和桥林街道,六合区(不含江北新区)的金牛湖街道、横梁街道、龙袍街道、程桥街道和马鞍街道,以及江宁区的横溪街道和湖熟街道。“高需—低配”区各占浦口区和六合区的60% 和55.56%,反映了该地区老年人口比重较大,对养老服务设施床位数需求量大,但养老设施分布较分散且规模不大,供不应求,供给滞后于需求,需要在后续的城市控制性详细规划和养老设施专项规划中重点关注,进行规划与补充。该地区供需关系不平衡的原因,主要是由于青年劳动力受中心城区吸引,进城打工,而家中老人滞留郊区,无人照顾[29],更倾向于寻求机构养老的形式[30],形成了“高需”特征。从供给侧角度来分析,郊区基础设施布局分散且落后,同时农村老人退休工资低,甚至没有稳定的收入来源,因此郊区对市场投资者的吸引力较小,使得已建成的养老服务设施规模小、标准低、配置差,供给水平总体较差,需要政府对该地区实施政策优惠,对已建成的养老设施给予补贴。

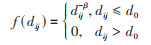

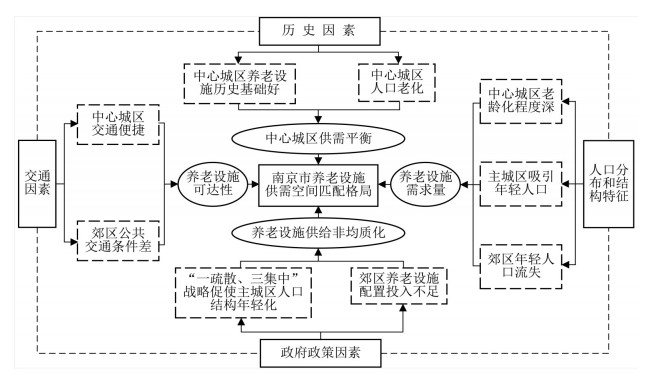

5.2 养老设施供需空间匹配格局的机制解析南京市养老设施的供需匹配格局与老年人口和养老设施的空间分布密切相关,这样的空间格局是在多种因素的共同作用下形成的,主要的影响因素包括历史因素、交通因素、人口分布和结构特征、政府政策因素。

(1)城市发展历史过程是养老设施供需匹配格局形成的重要驱动因素。历史因素奠定了老年人口在中心城区的空间集聚基础。秦淮河沿岸的老城南地区自古就是南京城市核心区,同时也是南京市人口集聚区。随着南京城镇化加速发展,城市建设向外扩张,新建了许多新城与开发区,吸引外来人口在此集聚。尽管如此,由于完善的公共服务设施和良好的邻里关系,大多数老年人仍选择居住在中心城区。这样的发展历史带来了两方面的影响,一是中心城区人口年龄结构逐渐老化,需求量不断增大;二是早年间作为生产生活活动承载区域,最早的养老服务设施基本都布局在中心城区内。因此,中心城区的养老服务设施供给基本可以满足需求,供需关系匹配度较为理想,空间布局比较合理。

(2)交通因素会直接影响老年人以及家庭成员从家到达养老设施的出行时间,而出行时间会直接影响各个养老服务设施的可达性,从而影响老年人对养老设施的选择。通常老年人及其家庭成员不会考虑距离较远的养老设施,而是优先选择距离较近的养老设施。中心城区是全市范围内交通最便捷的区域,交通网密度高、通勤时间短,因此中心城区养老设施的可达性较好。郊区的交通网络覆盖范围有限,不仅公共交通条件较差,且高速公路和普通公路的路网密度也远远低于中心城区的路网密度,使得郊区的老年人在出行方面存在困难。因此郊区的养老设施整体可达性较差,这进一步导致郊区养老服务设施供给落后于需求,供需关系匹配度低,空间布局不合理。

(3)人口分布空间和结构特征直接影响养老设施需求量,进而影响养老设施供需空间匹配格局。首先由上述历史因素可知中心城区是南京老年人口集聚区,且老龄化程度在十年间迅速加深,多数街道处于深度老化与极度老化时期。当老年人的生理机能出现退化,会出现记忆力减退、行动迟缓等现象,从而导致对养老设施的需求量持续增加。近年来,人口、资金和信息技术等要素的快速流动引起了大规模的人口迁移[31],进而影响了迁入地和迁出地的年龄结构,人口迁移对老年人口空间分布格局的影响日益增强。南京社会经济发达,吸引了很多当地和外地的农村青壮年劳动力涌入城市地区,寻求发展机会。特别是南京主城区有许多高校和工业开发区,随着城市化进程的加速,南京郊区与外地大量年轻人口迁入,这样的人口流动稀释了迁入地的老龄化水平,使得主城区对养老设施的需求量较小,养老设施供需关系相对匹配。例如仙林大学城所在的仙林街道以及南京经济技术开发区所在的西岗街道。而郊区以务农为生的老年群体留在本地[29],使得郊区呈现老年人口密度小但老龄化程度高的现象,郊区各类养老服务设施的规划配套相对滞后、供给短缺,无法满足大量的老年人口养老需求。

(4)在社会主义市场经济体制下,政府负责监管市场、策划和推动城市发展与规划。政府对城市的规划和发展政策会直接影响城市的结构和服务性质,并导致城市空间组织非均质化发展。一方面,南京政府在2002年提出的“一疏散、三集中”城市发展战略和仙林、江宁大学城的建立,都促使了主城区的人口构成年轻化,老年群体对养老服务设施的需求量相对来说较少;另一方面,政府出台了相关政策推进南京养老事业的发展。政府扮演着市场监管者和城市发展规划者的角色,地方政府承担着经济发展与民生发展两大职责[32]。一般来说,政府更注重经济发展的主要绩效,对民生发展投入不足,特别是对郊区的养老服务设施配置等公共服务事业投入不足,导致郊区养老服务设施规模小、配置差,供需关系不平衡,需要在后续的养老设施专项规划中进行重点关注。

以上几种因素共同作用,形成了当前南京市养老服务设施的供需空间匹配格局。

6 结论与讨论 6.1 结论本研究以街道为最小研究尺度,系统分析了南京市养老设施的供给与需求空间特征,利用改进的两步移动搜索法,计算了南京市研究区211家养老设施的可达性。并对养老设施的可达性与老年人口比例进行空间匹配分析,识别出“高需—低配区域”和“低需—高配区域”,研究其供需状态(图 6)。所得主要结论如下:

|

图 6 南京市养老设施供需空间匹配格局形成机制 Fig.6 Mechanism for the Formation of the Matching Pattern Between Supply and Demand of Residential Care Facilities in Nanjing |

(1)2010—2020年,南京市老龄化程度迅速加深,老龄化程度由中心城区至郊区呈现高—低—高式的圈层结构模式。南京市养老服务设施在主城区分布较为集中,其可达性由中心城区向外递减。

(2)南京市中心城区和主城区的养老服务设施供需关系匹配度较好,但郊区部分街道的养老服务设施无法满足当地老年人口的需求,供需关系不协调。中心城区被大致划分为“高需—高配”区域和“低需—低配”区域两种类型;主城区多为“低需—低配”区域,供需平衡;郊区需求量大,而供给水平较差,导致该区域各街道性质多被定为“高需—低配”,郊区是南京市未来城市建设需要重点规划与调整的地区。

6.2 讨论总体而言,针对南京市各区关于养老设施空间布局的问题,提出以下几点政策性建议:

第一,要以老年人的需求为导向,时刻关注养老需求的变化,适时调整、动态规划,针对建设薄弱区域进行调整。从长远视角分析,要充分利用现有资源,不盲目新建、扩建,投入有限的资源,这样才能获得更大效益。第二,在中心城区可通过改建老旧的基础设施来提升供给水平,或是可以在外围主城区增加床位供给,利用其用地较宽松、自然环境较好、靠近绕城高速和绕城公路的特点,打造区域养老服务品牌,吸引中心城区的老年人选择该地区的养老服务。在郊区,应首先在薄弱区域适当新建养老服务设施,同时扩大已有养老服务设施的规模,提高养老设施的利用效率。

本文存在两点不足需要在后续研究中加以改进。第一,本文为了尽可能真实地反映现实中养老服务设施与老年人口的供需匹配情况,借鉴前人研究,在两步移动搜索法中引入距离衰减函数,但是对于不同规模的养老服务设施对老年人口的吸引力不同这一情形,并未将其纳入影响因素考虑,未来可以根据其规模划定不同级别的有效服务阈值。第二,本文以街道作为最小研究尺度,但若能获得更精细的社区尺度的老年人口数据,研究结果的精确度也能进一步得到提升。

| [1] |

翟振武, 陈佳鞠, 李龙. 2015—2100年中国人口与老龄化变动趋势[J]. 人口研究, 2017, 41(4): 60-71. [Zhai Zhenwu, Chen Jiaju, Li Long. Future trends of China's population and aging: 2015—2100[J]. Population Research, 2017, 41(4): 60-71.] |

| [2] |

王琼. 城市社区居家养老服务需求及其影响因素——基于全国性的城市老年人口调查数据[J]. 人口研究, 2016, 40(1): 98-112. [Wang Qiong. Demands and determinants of community home-based care services for urban elderly: Based on the 2010 national elderly survey in China[J]. Population Research, 2016, 40(1): 98-112.] |

| [3] |

姜磊, 陈星宇, 朱竑. 中国城市养老院的空间分布特征及其分异成因[J]. 地理学报, 2021, 76(8): 1951-1964. [Jiang Lei, Chen Xingyu, Zhu Hong. The spatial heterogeneity distribution of Chinese urban nursing homes and socio-economic driving factors[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(8): 1951-1964.] |

| [4] |

Scott D, Jackson E L. Factors that limit and strategies that might encourage people's use of public parks[J]. Journal of Park and Recreation Administration, 1996, 14(1): 1-17. |

| [5] |

Cheng Y, Rosenberg M W, Wang W Y, et al. Access to residential care in Beijing, China: Making the decision to relocate to a residential care facility[J]. Ageing & Society, 2012, 32(8): 1277-1299. |

| [6] |

De Jong T, van Eck J R. Location profile-based measures as an improvement on accessibility modelling in GIS[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 1996, 20(3): 181-190. DOI:10.1016/S0198-9715(96)00013-0 |

| [7] |

Yang D H, Goerge R, Mullner R. Comparing GIS-based methods of measuring spatial accessibility to health services[J]. Journal of Medical Systems, 2006, 30(1): 23-32. DOI:10.1007/s10916-006-7400-5 |

| [8] |

Langford M, Higgs G, Radcliffe J, et al. Urban population distribution models and service accessibility estimation[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2008, 32(1): 66-80. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2007.06.001 |

| [9] |

Luo W. Using a GIS-based floating catchment method to assess areas with shortage of physicians[J]. Health & Place, 2004, 10(1): 1-11. |

| [10] |

Wang F H, Luo W. Assessing spatial and nonspatial factors for healthcare access: Towards an integrated approach to defining health professional shortage areas[J]. Health & Place, 2005, 11(2): 131-146. |

| [11] |

陶卓霖, 程杨, 戴特奇. 北京市养老设施空间可达性评价[J]. 地理科学进展, 2014, 33(5): 616-624. [Tao Zhuolin, Cheng Yang, Dai Teqi. Measuring spatial accessibility to residential care facilities in Beijing[J]. Progress in Geography, 2014, 33(5): 616-624.] |

| [12] |

季翔, 肖炳科, 孙强. 城市机构养老服务设施规划配置布局研究——以徐州市主城区为例[J]. 现代城市研究, 2017(2): 27-32. [Ji Xiang, Xiao Bingke, Sun Qiang. The reserch of planning and configuration layout strategy on urban institution endowment service facilities: A case study of main city zone of Xuzhou[J]. Modern Urban Research, 2017(2): 27-32.] |

| [13] |

张德英, 周云云, 冷燮, 等. 基于精细化人口格网的城市机构养老设施供需分析——以上海市浦东新区为例[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2019(2): 174-183. [Zhang Deying, Zhou Yunyun, Leng Xie, et al. Analysis of the supply and demand of senior living facilities based on a refined population grid: A case study of Shanghai Pudong new district[J]. Journal of East China Normal University(Natural Science), 2019(2): 174-183. DOI:10.3969/j.issn.1000-5641.2019.02.019] |

| [14] |

王兰, 周楷宸, 汪子涵. 健康公平理念下社区养老设施的空间分布研究——以上海市中心城区为例[J]. 人文地理, 2021, 36(1): 48-55. [Wang Lan, Zhou Kaichen, Wang Zihan. Spatial distribution of community pension facilities from the perspective of health equity: A case study of the central city of Shanghai[J]. Human Geography, 2021, 36(1): 48-55.] |

| [15] |

高红. 基于灰色预测系统的南京市人口老龄化预测[J]. 江苏商论, 2021(8): 137-140. [Gao Hong. Prediction of population aging in Nanjing City based on grey prediction system[J]. Jiangsu Commercial Forum, 2021(8): 137-140.] |

| [16] |

韩艳红, 陆玉麒. 南京都市圈可达性与经济联系格局演化研究[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(12): 1641-1648. [Han Yanhong, Lu Yuqi. Analysis of accessibility and economic linkage spatial pattern evolution of Nanjing metropolitan area[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2014, 23(12): 1641-1648. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201412001] |

| [17] |

谢智敏, 甄峰. 长三角区域一体化背景下三甲医院空间配置均衡性[J]. 长江流域资源与环境, 2021, 30(9): 2079-2089. [Xie Zhimin, Zhen Feng. Research on spatial allocation balance of the grade Ⅲ level a hospitals under the background of regional integration in Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2021, 30(9): 2079-2089.] |

| [18] |

Cheng Y, Wang J E, Rosenberg M W. Spatial access to residential care resources in Beijing, China[J]. International Journal of Health Geographics, 2012, 11(1): 1-11. DOI:10.1186/1476-072X-11-1 |

| [19] |

王晶, 高向东. 上海市养老机构空间可达性的度量分析及其公平性评价[J]. 上海经济, 2018(3): 44-56. [Wang Jing, Gao Xiangdong. Research on spatial accessibility and equity evaluation to residential care facilities in Shanghai[J]. Shanghai Economy, 2018(3): 44-56.] |

| [20] |

Wang F H. Measurement, optimization, and impact of health care accessibility: A methodological review[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2012, 102(5): 1104-1112. DOI:10.1080/00045608.2012.657146 |

| [21] |

宋正娜, 陈雯. 基于潜能模型的医疗设施空间可达性评价方法[J]. 地理科学进展, 2009, 28(6): 848-854. [Song Zhengna, Chen Wen. Measuring spatial accessibility to health care facilities based on potential model[J]. Progress in Geography, 2009, 28(6): 848-854.] |

| [22] |

Rong P J, Zheng Z C, Kwan M P, et al. Evaluation of the spatial equity of medical facilities based on improved potential model and map service API: A case study in Zhengzhou, China[J]. Applied Geography, 2020, 119: 102192. DOI:10.1016/j.apgeog.2020.102192 |

| [23] |

林雷, 刘黎明. 北京市养老服务设施供需空间配置评价研究[J]. 数理统计与管理, 2020, 39(6): 1022-1031. [Lin Lei, Liu Liming. Research on the evaluation of supply and demand space allocation of Beijing pension service facilities[J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2020, 39(6): 1022-1031.] |

| [24] |

许昕, 赵媛. 南京市养老服务设施空间分布格局及可达性评价——基于时间成本的两步移动搜索法[J]. 现代城市研究, 2017(2): 2-11. [Xu Xin, Zhao Yuan. Spatial distribution pattern and accessibility assessment of pension service facilities in Nanjing: Two-step floating catchment area method based on time cost[J]. Modern Urban Research, 2017(2): 2-11.] |

| [25] |

许昕, 赵媛, 张新林, 等. 江苏省人口老龄化空间分异演变及影响因素[J]. 地理科学, 2017, 37(12): 1859-1866. [Xu Xin, Zhao Yuan, Zhang Xinlin, et al. Spatial variation of population aging and associated factors in Jiangsu Province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(12): 1859-1866.] |

| [26] |

许昕, 赵媛, 郭爱妹. 基于街道尺度的南京市老年人口空间分布演变研究[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 88-94, 129. [Xu Xin, Zhao Yuan, Guo Aimei. Spatial distribution of the elderly population in Nanjing based on the street scale[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 88-94, 129.] |

| [27] |

易卫华, 叶信岳, 王哲野. 广东省人口老龄化的时空演化及成因分析[J]. 人口与经济, 2015(3): 33-42. [Yi Weihua, Ye Xinyue, Wang Zheye. The spatial aging pattern and its driving forces in Guangdong[J]. Population & Economics, 2015(3): 33-42. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.03.004] |

| [28] |

关伟, 朱海飞. 基于ESDA的辽宁省县际经济差异时空分析[J]. 地理研究, 2011, 30(11): 2008-2016. [Guan Wei, Zhu Haifei. Spatiotemporal analysis of inter-county economic differences in Liaoning Province based on ESDA[J]. Geographical Research, 2011, 30(11): 2008-2016.] |

| [29] |

石人炳. 我国农村老年照料问题及对策建议——兼论老年照料的基本类型[J]. 人口学刊, 2012(1): 44-51. [Shi Renbing. The elderly care issues in rural China and countermeasures[J]. Population Journal, 2012(1): 44-51.] |

| [30] |

王三秀, 杨媛媛. 我国农村机构养老面临的现实困境及其对策研究——基于Z省B县的个案调查[J]. 四川理工学院学报(社会科学版), 2017, 32(3): 1-15. [Wang Sanxiu, Yang Yuanyuan. The realistic predicament and countermeasure of the rural elderly care in China: A case study based on B county, Z province[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering (Social Sciences Edition), 2017, 32(3): 1-15.] |

| [31] |

闫庆武, 卞正富. 基于GIS的中国省际人口迁移流的空间特征分析[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 125-129. [Yan Qingwu, Bian Zhengfu. Analysis on spatial characteristics spatial characteristics of China's interprovincial migration flows based on GIS[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 125-129.] |

| [32] |

曾文, 向梨丽, 李红波, 等. 南京市医疗服务设施可达性的空间格局及其形成机制[J]. 经济地理, 2017, 37(6): 136-143. [Zeng Wen, Xiang Lili, Li Hongbo, et al. Spatial pattern of access to health care facilities and its formation mechanism in Nanjing[J]. Economic Geography, 2017, 37(6): 136-143.] |