2. 华东师范大学 世界地理与地缘战略研究中心, 上海 200062;

3. 华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241

2. Center for World Geography and Geo-Strategic Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China

军事技术的国际转移是以军事应用为目的,在不同国家间有组织的转移军事技术的活动[1]。军事技术具有典型的对抗性、体系性和保密性,这决定军事技术的转移与地缘军事和安全需求密切相关,并深刻影响地缘安全格局和地缘政治形势。百年变局背景下,俄乌冲突不仅直接导致欧洲政治安全形势发生重大变化,而且引起世界力量中心博弈成为全球势力格局演变的分水岭[2],国际形势面临更多不确定性。以军事武器为代表的军事技术在国家间转移能反映双方军事甚至整体关系的密切程度[3],较大程度揭示地缘关系和地缘格局的状况。大国通过军事武器转移在特定区域施加军事影响力,是世界军事大国实现国家利益的重要途径,并已成为国际关系和地缘政治领域关注的重点和热点[4]。

国际关系理论现实主义学派认为军事力量始终在国际关系中扮演核心作用,军事力量是国家间军事实力在动态博弈中为达到均势目的被迫性的补偿,并维持国际关系动态平衡[5]。军事力量又受军事技术研发和转移影响明显,颠覆性军事科技的出现将极大改变军事力量的均势状态从而打破现有国际关系的平衡,成为大国科技竞争和博弈的制高点[6]。地缘政治关系涉及地缘经济、地缘军事和地缘文化关系等诸多要素。目前,地理学研究地缘关系和地缘经济的研究较为丰富,研究对象上涵盖全球[7]、“一带一路”沿线[8]、东南亚[9]、南海[10]、北极[11]等多尺度的丰富研究,中国周边地区已经成为地缘政治和地缘经济研究的热点地区[12],并有学者专门探讨地缘政治研究中“分析尺度”选择不当引发结论偏误的尺度陷阱问题[13];研究内容既有基于经贸投资[14]、新闻事件[15]和联合国投票[16]等进行的多视角地缘关系研究,也有通过构建专门的指标体系评估区域地缘经济和地缘关系演化[17],还有全球科技竞合与货币国际化等的地缘政治影响[18, 19];研究方法包括个案分析和定性分析的经验主义方法[20],也包括复杂网络与计量模型等实证主义方法[9, 21],并注重深入挖掘现有数据获取渠道结合大数据研究方法[11, 15]力图全面科学展示地缘政治态势。然而军事技术的转移作为直接影响地区军事实力和地缘关系的重要要素却鲜有探讨,已有研究也缺乏从宏观尺度开展地缘军事技术转移演化效应和空间规律的讨论。军事技术转移深刻影响地缘政治和地缘军事战略格局的变化,在某种程度上反映隐含的大国博弈和地缘安全态势,对其空间流动研究将有助于从军事技术实力视角识别国际权力体系的时空演化规律,丰富地缘军事关系研究。

“一带一路”倡议的提出意在符合当前世界发展趋势的前提下打造政治互信、经济融合、文化包容的人类命运共同体,并在引领世界政治经济发展中发挥更积极的作用[22]。世界银行报告指出,“一带一路”倡议将使全球贸易和全球收入将增长近4倍,能有效的推动世界经济的全球化发展[23]。然而,以美国为首的西方国家对“一带一路”倡议仍固守冷战思维,将遏制打压中国作为目标,大力实行“战略竞争”和“战略反制”[24],推出所谓的“全球基建计划”和“重建更好世界”计划,并在2023年G20峰会推出印度—中东—欧洲经济走廊,旨在抗衡中国的“一带一路”倡议,中美战略博弈日趋激烈。“一带一路”沿线已成为大国地缘博弈的关键舞台。军事技术的转移和贸易是反映大国博弈的风向标和国际安全局势的晴雨表,厘清国家间的军事技术转移的过程和空间格局演化,深入探讨军事技术的转移机理和隐含的国家间的地缘关系演变将有助于应对美国的战略竞争和战略反制,并为深刻认识百年未有之大变局,科学制定区域地缘军事技术战略和深入推进“一带一路”建设具有重要的理论和现实意义。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 复杂网络分析复杂网络分析法是根据图论发展起来的一种定量分析方法,核心在于运用网络关系的视角将区域视为网络来开展研究[25],借助复杂网络理论的网络密度、网络中心势和核心—边缘结构等方法对军事技术转移网络的特征进行分析。

2.1.2 优势流优势流由Nystuen和Dacey[26]于1961年提出研究网络层级结构的方法,实质是根据网络节点最大流向归属到对其最具控制力的中心,以此识别最具紧密性和依附性的网络组团。采用优势流方法对“一带一路”沿线军事技术转移网络最大流进行可视化分析,以识别军事技术的转移联系与依赖特征。

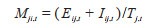

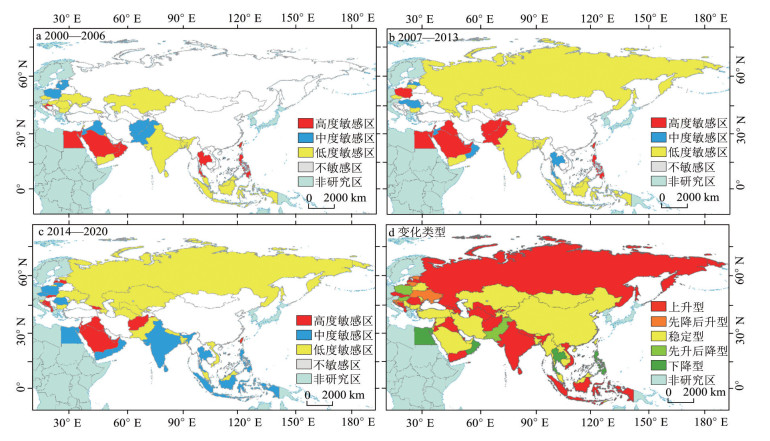

2.1.3 敏感性模型敏感性指的是某种政策框架内做出反应的程度[27],可以反映两国之间军事技术的敏感特征和依赖性。公式为:

|

(1) |

式中:Eij, t和Iij, t分别是t年份i国家向j国家的转出和转入规模,Tj, t是t年份j国家的转移总规模,Mji, t为t年份j国家向i国家的敏感性,值越大则对该国越敏感。其中,(0,0.1]为低度敏感区,(0.1,0.3]为中度敏感区,(0.3,1]为高度敏感区。

2.2 数据来源本文军事技术转移数据来源于斯德哥尔摩国际和平研究所,该机构是世界上致力于研究和平与安全问题的著名权威学术机构,其数据库显示自1950年以来所有主要常规武器等军事技术的国际转让情况。为了能够比较不同类型军事技术的转移规模,斯德哥尔摩国际和平研究所开发了可将不同武器技术用统一标准衡量的趋势指标值(trendindicator value,TIV)并测度其军事技术资源的国际转移量。此外,由于军事技术不是国计民生的必需品且年际变化较大,故取研究期的累计量作为该时期的数据。国家间距离数据来源于CEPII数据库,国家间贸易额来源于联合国商品贸易数据库,国家间投票数据来源于UNGA数据库,人均GDP、专利申请量、军费支出和自然资源等数据来源于世界银行数据库,政治稳定和无暴力指数来源于世界政治治理指标数据库。“一带一路”倡议作为开放性的倡议并无具体的空间范围,参考杨文龙等的研究范围主要包括东亚、东南亚、南亚、西亚北非、中东欧和中亚等65个国家和地区[34],其中,中国数据未包含台湾省,并将其作为单独研究个体。此外,考虑到美国军事能力的全球影响力,将美国作为域外国家分析其对“一带一路”沿线军事技术转移的特征和影响。

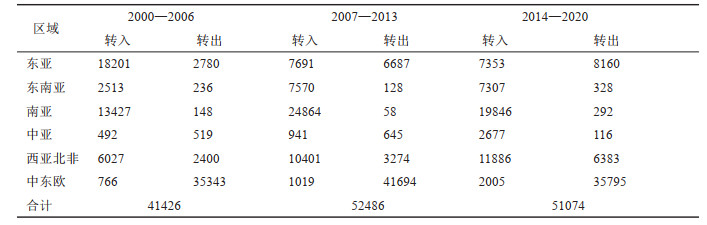

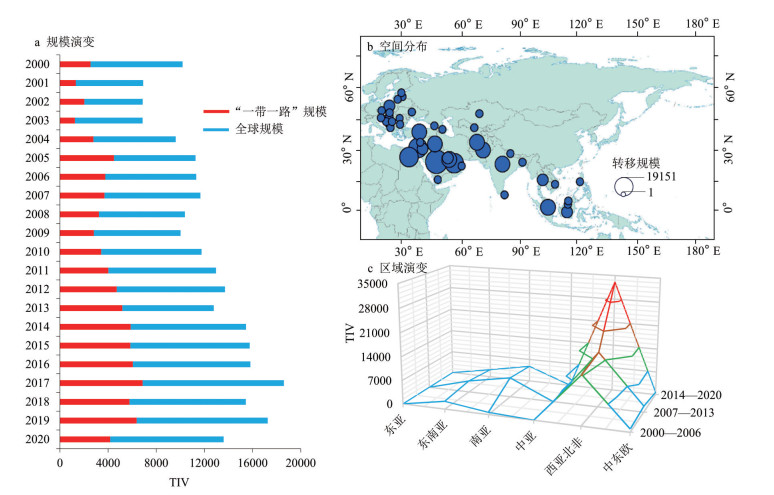

3 军事技术转移网络格局演化 3.1 军事技术转移空间格局演变(1)军事技术转移规模呈先升后降态势,南亚超越东亚成为最大的军事技术转入地。“一带一路”沿线军事技术转移规模总量呈升后降态势,由41426TIV增长至52486TIV,再小幅下降至51074TIV(表 1)。相比经济、贸易和投资等网络规模和密度的明显提升,“一带一路”倡议提出前后的两个时期,军事技术转移并未出现大幅增长,而是呈小幅下降趋势。区域上看,南亚地区超越东亚地区成为“一带一路”沿线最大的军事技术转入地,转入峰值期达到24864TIV。西亚北非地区局势历来动荡不安,地区冲突等因素导致其军事技术转入持续增长,并超过东亚达到11886TIV。相对而言,东亚地区的军事技术转入却呈持续下降趋势,基本上与东南亚大致相当。而转出地整体上保持较为稳定的态势,中东欧、东亚和西亚北非稳定持续的保持前三强的地位,东南亚、南亚和中亚地区的转出规模极为有限。

| 表 1 “一带一路”沿线军事技术转移空间演变 Tab.1 Spatial Evolution of Military Technology Transfers Countries and Regions along The Belt and Road |

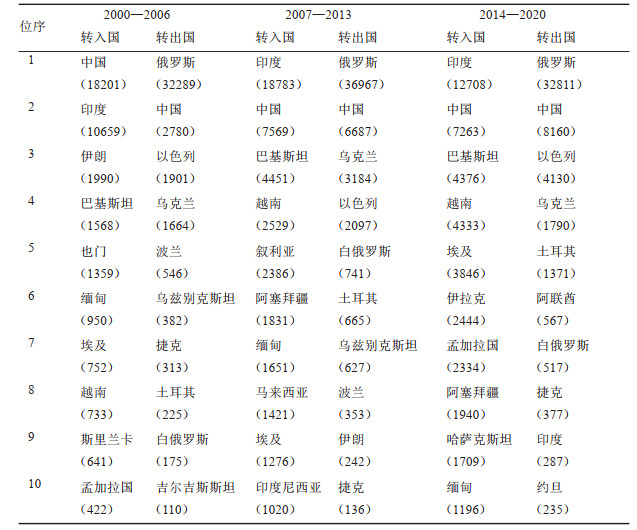

(2)俄罗斯最大转出国的地位极为稳固,印度成为最大的军事技术转入国。俄罗斯始终是最大的军事技术转出国,规模累计达102067TIV(表 2)。作为仅次美国的军事强国,深厚的军事技术底蕴和发达的军事技术水平使俄罗斯在区域占据主导地位。中国军事技术转入规模下降并向转出大国转变,表明中国军事技术发展对外依赖大大降低,逐步由军事大国向军事强国转变,并成为重要的军事技术供应国。此外,以色列作为“一带一路”沿线少有的发达国家,在战斗机、卫星、导弹防御系统等领域领先世界,具有很高军事技术水平,其军事技术转出规模亦在持续扩大。

| 表 2 “一带一路”沿线军事技术转移前十强 Tab.2 Top 10 Military Science and Technology Transfers of Countries along The Belt and Road |

为谋求南亚霸主与全球军事强国地位,印度极为重视军事技术的发展并大规模引进先进武器装备,使印度超越中国成为最大的军事技术转入国,但其军事技术尚处于极化吸收阶段,军事技术辐射力和影响力还不够明显。同时,受印度军事技术转入规模不断扩大的影响,巴基斯坦的转入规模也从1568TIV上升至4376TIV,两国大量的军事技术持续输入形成区域范围的军备竞赛,这可能为地区安全局势埋下冲突的隐患。此外,中国转入规模仍在7000TIV以上,越南和埃及等国家的转入规模也呈较快增长态势。

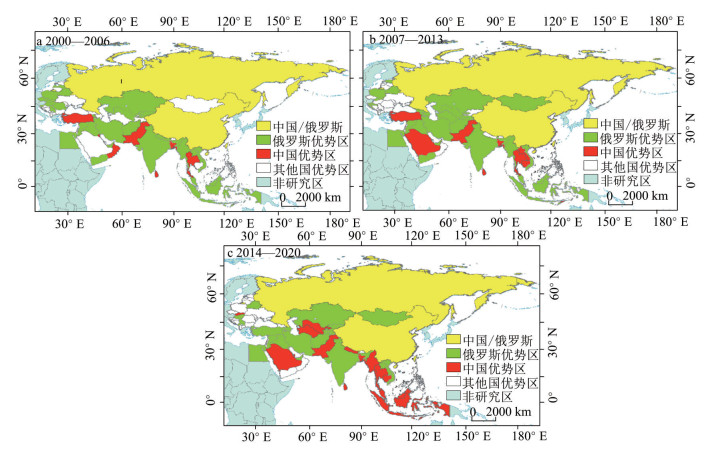

(3)中国军事技术转移的优势区逐渐扩大,空间分布由点状散布向连片生长演进。通过参考王丰龙等的研究方法[21],综合考虑转移规模结合聚类方法探究中国和俄罗斯军事技术转移优势区域(图 1)。2000—2020年俄罗斯军事技术转移优势区数量由29个波动下降至24个,核心国家包括印度、埃及、伊拉克和越南等政治军事关系良好的国家以及白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等集体安全条约组织。受克里米亚危机和北约东扩影响,俄罗斯在中东欧地区的军事技术优势区呈较明显的收缩态势。相比而言,2000—2020年中国的军事技术优势区数量由7个持续增加至14个,东南亚是扩展的主要区域,印度尼西亚、马来西亚、缅甸和尼泊尔等国家由俄罗斯优势区向中国优势区转变,中亚地区的土库曼斯坦和乌兹别克斯坦也成为中国军事技术转移的优势区。整体上看,中国的军事技术转移优势区范围向东南亚和中亚地区扩展明显,空间分布由点状散布逐步向连片生长演进,并在中国周边地区逐渐形成优势地带,地理邻近、经济贸易关系和多样化军事技术供应是这些国家向中国优势区转变主要原因。

|

图 1 中国和俄罗斯军事技术优势区空间格局演变 Fig.1 Evolution of the Spatial Pattern of China and Russia Zones of Military-technical Superiority 注:基于国家自然资源部标准地图服务系统GS(2016)1666号标准地图制作,底图无修改,下同。 |

(1)军事技术转移网络规模呈扩大趋势,转出国占据主导和垄断地位。“一带一路”沿线军事技术转移节点由56个上升至59个(表 3),网络规模呈扩大趋势,但网络密度有所收缩,表明网络规模扩大但整体联系却并未得到明显增强,原因在于军事技术的保密性和对抗性特征决定网络必然由转出国主导的,非转出国的增加不能加强网络的联系。出度网络中心势显著高于入度网络中心势表明“一带一路”沿线军事技术转移网络由转出国占据主导,转出国集中于俄罗斯、中国和以色列等少数国家并具有主导和垄断地位,而大多数国家仍处于相对边缘的地位,两极分化趋势较为明显。出度网络和入度网络的中心势均表现出明显的下降态势,表明军事技术的转移网络呈去中心化趋势,中国和以色列等国家的转出规模与俄罗斯的差距呈缩小趋势,并推动军事技术转移路径趋于多样化。

| 表 3 “一带一路”沿线军事技术转移网络的统计特征量 Tab.3 Statistical Characteristics of Military Science and Technology Transfer Networks in Countries (Regions) along The Belt and Road |

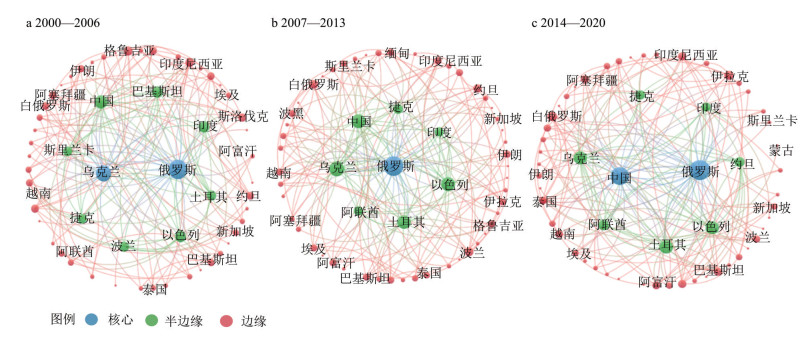

(2)军事技术转移网络呈核心—边缘结构,网络核心向俄罗斯—中国转变。网络核心—边缘结构可以反映国家间存在的中心边缘依附关系。图 2表明:2000—2006年,俄罗斯和乌克兰在军事技术转移网络中处于核心地位,不同于经贸和科技合作网络中核心国家间的密切联系,俄罗斯和乌克兰并未发生军事技术的相互转移,由于继承苏联的军事工业在军事技术上存在较高的相似性,反而出现较强的市场竞争关系和产品相互替代性。中国、以色列、印度等8个国家凭借相对较强的军事实力和技术转移规模位于半边缘地位,而越南、伊朗、新加坡等技术转入型国家则处于边缘地位。2007—2013年,俄罗斯仍处于核心地位,但乌克兰由于综合国力和军事实力的衰退削弱至半核心地位。2014—2020年,核心—边缘结构发生重构,中国凭借着不断上升的综合国力和军事技术实力进入核心层级,与俄罗斯组成了新的双核结构,成为重塑域内军事技术转移格局的关键力量。半边缘和边缘层级保持了较高的稳定性,仅个别国家实现层级的跃升,军事技术转移的中心外围结构稳固。总体来看,“一带一路”沿线军事技术转移网络核心—边缘结构特征明显,网络核心由俄罗斯—乌克兰向俄罗斯—中国的双中心结构转变,军事技术转移能力较弱的国家处于边缘地位。

|

图 2 “一带一路”沿线军事技术转移网络核心—边缘结构 Fig.2 Core-periphery Structure of Military Science and Technology Transfer Network in Countries (Regions) along The Belt and Road |

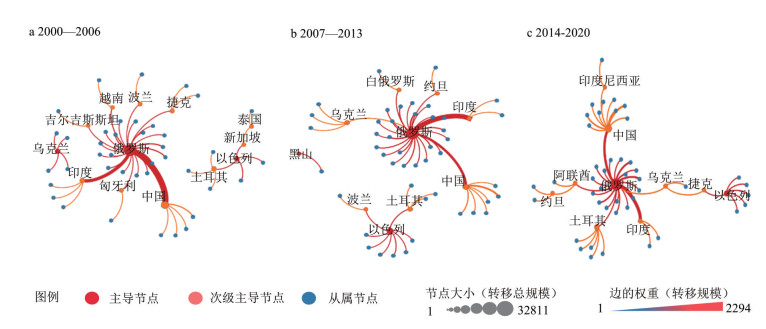

(3)以俄罗斯为核心的军事技术转移网络格局凸显,中国的地位和影响力持续上升。“一带一路”沿线军事技术转移网络形成由主导节点、次主导节点和从属节点组成等级层次结构,网络存在明显的断裂特征,通过网络整合重组最终形成以俄罗斯为主导的网络(图 3)。俄罗斯是网络中最大的主导节点,整合了乌克兰网络,并通过从属节点的传导形成全连接网络;但受中国和以色列实力增长的影响,俄罗斯的从属节点数量先增后减,表明俄罗斯对网络的影响力和控制力有下降趋势。中国在网络中的从属节点持续增长,从最早的孟加拉国、科威特、阿曼和巴基斯坦,增长至孟加拉国、尼泊尔、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、泰国、缅甸、印度尼西亚、斯洛伐克、柬埔寨和沙特阿拉伯等10个国家,网络地位提升显著,影响范围涉及东南亚、南亚、中亚、西亚和中东欧国家,发展成为仅次于俄罗斯的次主导节点。此外,军事技术转移最大流网络的切割深度有深化趋势,军事技术转移由最初的扁平化特征向层级化特征转变,等级层次体系正在逐步建立,中国、土耳其、印度等国日益向主导节点转化,其地区军事影响力持续扩大。

|

图 3 “一带一路”沿线军事技术转移最大流网络结构 Fig.3 Structure of the Largest Flow Network of Military Science and Technology Transfer from Countries (Regions) along The Belt and Road |

(1)美国对域内军事技术转移规模呈波动增长态势,空间布局与其地缘战略意图相呼应。军事武器通常由军事科技水平高的国家单向流向其他国家,并通过军事技术转出在转入国获得相应的地缘权力。图 4表明:2000年以来,美国对“一带一路”沿线军事技术的转移规模呈波动增长趋势,总规模高达86387TIV,转移国家数量亦由33个迅速增长至45个。在“一带一路”倡议提出后美国立刻对域内大规模转移军事技术,转移规模相比同期迅速增长1.52倍,并在2015年对台出售护卫舰、反坦克导弹、两栖突击车、毒刺防空导弹等价值118亿元的军事装备。为进一步制衡中国,2017年美国在亚太战略的基础上提出印太战略,企图搞印太版的北约,试图以多样化的军事手段应对和制衡“一带一路”倡议。此外,为维持在中东地区的利益,美国持续在该区域扩大军事影响力以获取地缘经济利益,中东地区也成为美国进行军事技术转移的重点。

|

图 4 美国对外军事技术转移规模演变 Fig.4 Spatial and Temporal Evolution of U.S. Foreign Military Technology Transfers |

军事技术转出的空间分布在某种程度上可反映其军事战略和布局态势,美国对“一带一路”沿线转移的重点主要是印太和中东地区,转移规模已超过总量的97%,体现其控制能源和遏制中国的意图。国家尺度看,美国的军事技术转移范围涉及俄罗斯和中国大部分海陆邻国,并通过出台对华军售法案、对华武器禁运和制裁等多种手段限制和封锁中国军事科技发展。总体上,美国对“一带一路”沿线的军事技术转移与其全球战略目标和国家政治经济利益高度吻合,是其介入地区事务和实现区域地缘政治经济格局重要的手段,并在空间上符合斯皮克曼的核心边缘地带和布热津斯基布局的重点地区,其空间布局已形成对中国和俄罗斯的合围态势,目的主要为遏制欧亚大陆出现挑战其全球霸权地位的国家。

(2)美国的地区军事技术敏感区呈明显的时空惯性,军事技术影响力日益向中国周边渗透。通过敏感性模型测度发现,域内各地区对美国军事技术转移敏感性呈明显的时空惯性,并以东南亚、西亚北非和中东欧为中高敏感区的源地逐渐向中亚和南亚及周边地区扩张(图 5)。2000—2006年,高度敏感区和中度敏感区主要集中分布于东南亚、西亚北非和中东欧等地区的20个国家,中国台湾、埃及和新加坡等部分军事技术高度依赖于美国供应的国家和地区敏感性指数甚至在0.7以上。2007—2013年,阿联酋、阿富汗、伊拉克和波兰等国家由中度敏感区向高度敏感区升级,匈牙利、罗马尼亚、科威特和黎巴嫩等国家也由低度敏感区分别向中度和高度敏感区转变。2014—2020年,军事影响力作为美国重要战略工具的作用日益突显,域内的敏感国家和地区大幅上升至45个,尤其是印太地区普遍成为美国军事技术影响的中度和高度敏感区,军事技术影响力日益向中国周边渗透,并逐渐在中国和俄罗斯周边形成了一条贯通边缘地带的军事技术中高度敏感链条,成为围堵和遏制地区出现整合欧亚大陆的全球大国发展的关键区域。

|

图 5 “一带一路”沿线对美国军事技术敏感性格局与类型变化 Fig.5 Changes in Patterns and Types of Sensitivity to U.S. Military Technology along The Belt and Road |

通过分析敏感区变化反映该国对美国军事技术依赖程度的演变态势(图 5d),发现上升型数量达24个占据主导,代表性国家主要为美国盟友国家。稳定型以中国和伊朗等国为典型代表,并在空间上形成相对集中的分布格局,这些国家与美国军事技术呈明显脱钩态势,对美国军事技术转移不敏感。同时,稳定型国家还包括以色列、沙特阿拉伯和新加坡等始终与美国保持敏感性等级不变的国家,但数量仅为稳定型的18.5%。下降型国家数量较少,仅埃及、巴林、菲律宾、泰国和阿曼五个国家,先升后降型和先降后升型国家相对集中的分布于中东欧波兰、克罗地亚和匈牙利等国家。整体上看,上升型国家占据变化类型的主导,这意味着“一带一路”沿线对美国军事技术依赖性明显提升和军事技术影响力的扩大化趋势,这将可能对打造和平合作和开放包容的发展之路埋下潜在的不稳定因素。

4 军事技术转移的驱动因素 4.1 指标选取国际关系学、政治学和军事学等学科从宏观视野揭示军事技术国际转移的政治、经济和军事等机理,但缺乏对地理邻近、地缘关系、经贸关系、资本要素和科技创新能力等要素的分析。现有文献认为[14, 28],地理邻近能有效减少因距离带来的时空成本,并通过区域技术、信息和市场共享提升科技转移发生的概率。地缘政治和经济关系很大程度上决定着地缘军事关系,其合作与对立可能强化军事上的合作或加剧地区军事冲突。科技创新能力决定军事科技含量和竞争力,并在国家间形成技术势差驱动国际间科技等级扩散;国家经济水平是科技发展的重要经济基础,完整的高科技产业制造和创新体系将有效促进本国保持和巩固技术势差带来的发展优势,从而保持科技上的主导或垄断地位。资本要素是保持科技领先和市场竞争力的必要条件,军事技术的研发、生产和贸易转移均依赖于大量的资金投入。传统区位理论还认为自然资源禀赋会对产品的结构和国际转移产生重要影响,具有资源禀赋的国家往往更具比较优势,而现有研究也认为军事技术转移的存在明显的寻求自然资源和技术市场等动机[29];此外,在军事技术转移中国家的政治稳定能使政策具有连贯性从而保证转移的发生。基于上述分析,本文分别以地理距离、双边贸易额、投票一致性、专利申请量、人均GDP、军费支出规模、自然资源指数和政治稳定和无暴力指数表征地理邻近、经贸关系、地缘关系、科技创新能力、国家发展水平、资本投入、资源禀赋和政治稳定性,通过负二项回归建立分析模型,深入探讨“一带一路”军事技术转移的内在机理。

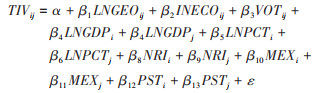

4.2 模型构建军事技术转移规模为非负整数,被解释变量存在“过度离散”现象,采用负二项回归方法对模型进行估计:

|

(2) |

式中:TIVij是被解释变量,表示国家i,j间的军事技术转移量;α是常数项,LNGEOij、LNECOij和VOTij分别表示国家i,j间的地理距离、双边贸易额和投票一致性指数;LNGDPi、LNGDPj表示转出国i和转入国j的人均GDP;PCTi、PCTj表示转出国i和转入国j的专利申请量;NRIi、NRIj表示转出国i和转入国j的自然资源指数;MEXi、MEXj表示转出国i和转入国j的军费支出规模;PSTi、PSTj表示转出国i和转入国j的政治稳定和无暴力指数;ε是随机误差项。

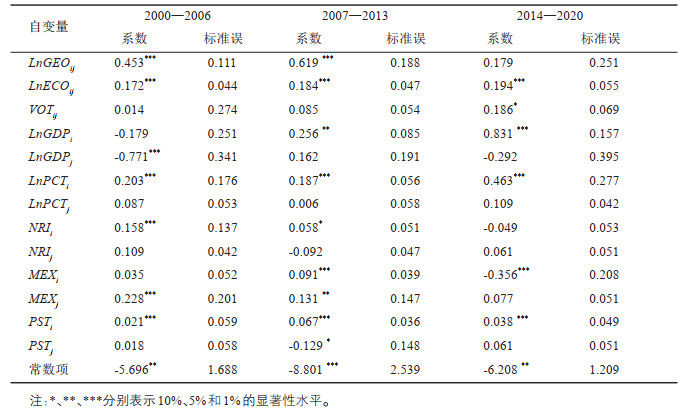

4.3 回归结果为确保模型准确性进行检验显示自变量的VIF均小于10,模型不存在多重共线性问题,模型构建正确并具有较强解释力(表 4)。

| 表 4 军事技术转移网络驱动机制的负二项回归结果 Tab.4 Negative Binomial Regression Results for Military Technology Transfer Mechanisms |

地理邻近结果与预期的负向作用不同,军事技术转移规模与地理距离反而呈正向促进作用,表明转移目的地趋向于远离转出国本土,其原因在于向邻近国家大规模转移军事技术将可能带来地区局势潜在不稳定性因素并对转出国产生潜在威胁。“一带一路”倡议提出后,通过平等协商使区域摒弃冷战思维和强权政治走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路,有效增强了国家间政治军事互信,地理邻近的作用不再显著。经贸关系对军事技术转移起显著的正向作用,系数呈持续增长的态势表明军事技术转移与经济贸易规模同步提升,密切的经贸关系将有助于拓展国家间开放合作空间从而成为军事技术合作的推进器。地缘关系在前期未通过显著性检验,而在“一带一路”倡议提出后,地缘关系对军事技术转移趋于显著,该区域内极为复杂的政治经济和民族宗教关系前期阻碍了军事技术的转移,“一带一路”倡议改善区域互信和国家政治军事关系后有利于推动军事技术在域内的转移和流动。

国家发展水平对军事技术的转移规模具有显著的影响,但转出国和转入国影响作用相异。转出国的国家发展水平具有正向促进作用,且回归系数上升趋势明显,而转入国的国家发展水平对转移规模主要呈负向作用,且仅2000—2006年影响显著,表明随着国家经济的发展军事技术的转移需求反而呈需求减弱态势。科技创新能力对转出国的军事技术转移呈显著正向作用,军事技术处于当代科学技术的前沿,科技创新能力的提升能增强军事技术的科技含量乃至推动军事技术的变革,从而通过提升军品竞争力推动军事技术转移规模的提升;科技创新能力在转出国影响却不显著。资源禀赋在转出国的回归系数逐渐减小并在后期不显著,表明自然资源对军事技术转移的影响作用正在持续削弱,而转入国的资源禀赋在各个时期均不显著,自然资源并不能吸引更大规模的军事技术转移,也反映古典国际分工理论和区位论在解释军事技术等特殊科技产品的局限性。资本投入在早期呈正向促进作用,尤其是转入国通过增加军费开支以采购军品的方式实现了军事技术转移规模的扩大,但研究后期伴随着区域政治互信,转入国资本投入影响不再显著。政治稳定性高的国家在发展环境和经济科技实力上均有较大的优势,这有效促进的军事技术的生产的转移,而政治稳定性较差的国家则倾向于增加先进军事技术的进口以应对国际国内各种政治不稳定性因素。整体上国家发展水平、科技创新能力、资本投入、资源禀赋和政治稳定性等因子均主要在转出国对军事技术转移产生影响,而各要素对转入国影响不明显,仅国家发展水平、资本投入和政治稳定性在部分时期产生影响。

5 结论与讨论本文采用网络分析和负二项回归等方法对“一带一路”沿线军事技术转移网络格局演化特征和驱动因素进行探究,并分析域外军事强国美国对域内的影响,研究发现:

“一带一路”沿线军事技术转移规模呈先升后降趋势,“一带一路”倡议提出后军事技术转移总规模并未发生明显的增长;俄罗斯始终是域内最大的军事技术转出国,印度超越成为最大的军事技术转入国;中国军事技术转移的优势区逐渐扩大,其空间分布范围趋于连片生长演进。

“一带一路”沿线军事技术转移网络的规模扩大,转出国始终占据网络的主导和垄断地位,且网络呈现出明显的核心—边缘结构,网络核心由俄罗斯—乌克兰向俄罗斯—中国的双核结构转变,中国成为网络结构的关键力量并在网络中的地位提升显著。

“一带一路”沿线军事技术转移网络形成主导节点、次主导节点和从属节点组成的等级层次结构,以俄罗斯为绝对核心的军事技术转移网络格局凸显,但俄罗斯的影响力和控制力有所下降,中国、印度和土耳其的影响力逐步上升,影响范围日趋扩大。

军事技术转移是美国介入地区事务和实现区域地缘政治经济目标的重要手段,“一带一路”倡议提出后,美国对沿线的军事技术转移规模迅速增长1.52倍,军事技术影响力日益向中国周边渗透,空间布局符合斯皮克曼边缘地带理论的划定范围并对中国形成合围的态势,目的在于遏制欧亚大陆出现挑战其全球霸权地位的国家。

军事技术转移与地理距离、地缘关系和经贸关系呈正向促进作用,国家发展水平、科技创新能力、资本投入、资源禀赋和政治稳定性等因子均主要通过转出国对军事技术转移的规模产生影响,转入国的各要素对军事技术转移规模影响不明显。

军事技术是军事发展中最活跃和最具革命性的因素,通过研究揭示了军事技术转移的部分地理规律并得到了发展启示,一是军事技术转移的主导权完全掌握在具有技术优势的一方,单纯依靠国外输入来提升军事实力的行为是将命脉系于他人之手始终受制于人。因此,要坚持自主创新和引育结合大力推动军事技术发展,把国防安全的命脉牢牢掌控在自己手里。二是通过加强经贸联系和技术合作共同推动区域经济融合和政治互信,将“一带一路”打造成为引领全球包容性发展和人类命运共同体的中国理念和中国情怀的全球治理新实践[22、30]。三是要以战略智慧积极应对美国在“一带一路”沿线的军事施压。中国实力不断增强未来受到的挤压也将更加激烈,美国仍是世界政治经济和军事的主导国,不仅要依靠经济及军事等物质性力量保障发展,更要以民族复兴的战略高度正确处理好与美国等域外强国的关系,强化战略沟通和多边交流合作,避免直接军事冲突,积极推行合作机制谋求地区的持久和平和普遍安全,构建共同繁荣的区域命运共同体。此外,本文还存在一定局限,如以武器贸易指代军事技术转移虽具较强的代表性,但军事技术的复杂性使军事技术转移研究仍不够全面;TIV作为衡量军事技术规模是否存在更能反映军事技术的指标;军事技术的多重复杂属性要求未来要采取更加系统合理、定性与定量相结合的方法开展更为细致全面的探讨。

| [1] |

秦磊. 论军事技术国际转移[D]. 长沙: 国防科技大学, 2007: 7-8. [Qin Lei. A Study on International Transfer of Military Technology [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2007: 7-8.]

|

| [2] |

杜德斌, 易鑫磊, 马亚华, 等. 心脏地带理论与俄乌冲突[J]. 世界地理研究, 2022, 36(4): 1-15. [Du Debin, Yi Xinlei, Ma Yahua, et al. The "heartland theory" and the Russia-Ukraine conflict[J]. World Regional Studies, 2022, 36(4): 1-15.] |

| [3] |

张兴伦, 王光霞. 基于武器贸易数据的地缘军事态势分析[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(3): 1-5, 12. [Zhang Xinglun, Wang Guangxia. Geo-military situation analysis based on arms trade data[J]. Areal Research and Development, 2020, 39(3): 1-5, 12. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.03.001] |

| [4] |

史本叶. 俄罗斯武器出口面临的挑战及应对措施[J]. 东北亚论坛, 2016, 25(2): 114-126, 128. [Shi Benye. The challenges and countermeasures of the Russian arms trade[J]. Northeast Asia Forum, 2016, 25(2): 114-126, 128.] |

| [5] |

安年科夫, 伊万诺夫, 科鲁格洛夫, 等. 国际关系中的军事力量[M]. 北京: 金城出版社, 2013: 22-27. [Annenkov, Livanov, Kruglov, et al. Military Force in International Relational[M]. Beijing: Gold Wall Press, 2013: 22-27.]

|

| [6] |

李大光. 颠覆性技术将对国防安全产生深刻影响[J]. 国防科技工业, 2020(2): 50-53. [Li Daguang. Disruptive technologies will have a profound impact on defense security[J]. Defence Science & Technology Industry, 2020(2): 50-53.] |

| [7] |

刘大庆, 白玲, 郗笃刚, 等. 全球地缘政治格局力量结构演变研究——基于社会网络分析法[J]. 世界地理研究, 2018, 27(1): 12-21. [Liu Daqing, Bai Ling, Xi Dugang, et al. The force structure evolution of global geopolitical pattern[J]. World Regional Studies, 2018, 27(1): 12-21. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.01.002] |

| [8] |

宋长青, 葛岳静, 刘云刚, 等. 从地缘关系视角解析"一带一路"的行动路径[J]. 地理研究, 2018, 37(1): 3-19. [Song Changqing, Ge Yuejing, Liu Yungang, et al. Undertaking research on Belt and Road Initiative from the geo-relation perspective[J]. Geographical Research, 2018, 37(1): 3-19.] |

| [9] |

秦奇, 吴良, 李飞, 等. 基于社会网络分析的东南亚地缘关系研究[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 2014-2030. [Qin Qi, Wu Liang, Li Fei, et al. A social-network-based study on geo-relations in Southeast Asia[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 2014-2030.] |

| [10] |

王鑫静, 姜炎鹏, 马仁锋. 域外国家与南海周边地缘经济联系强度演化与态势评估[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 681-697. [Wang Xinjing, Jiang Yanpeng, Ma Renfeng. The evolution and situation assessment of geo-economic linkages intensity between countries outside the region and the surrounding regions of The South China Sea[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 681-697.] |

| [11] |

李萌, 袁文, 袁武, 等. 基于新闻大数据的北极地区地缘关系研究[J]. 地理学报, 2021, 76(5): 1090-1104. [Li Meng, Yuan Wen, Yuan Wu, et al. Big data analysis on geographical relationship of the Arctic based on news reports[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(5): 1090-1104.] |

| [12] |

陈小强, 袁丽华, 沈石, 等. 中国及其周边国家间地缘关系解析[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1534-1547. [Chen Xiaoqiang, Yuan Lihua, Shen Shi, et al. Analysis of the geo-relationships between China and its neighboring countries[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1534-1547.] |

| [13] |

王丰龙. 地缘环境评估中的尺度陷阱[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 24-30. [Wang Fenglong. Scalar traps in assessment of geo-setting[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 24-30.] |

| [14] |

杨文龙, 游小珺, 杜德斌. 商品贸易网络视角下地缘经济系统的属性与功能演进[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 356-372. [Yang Wenlong, You Xiaojun, Du Debin. The evolutionary properconnections and functions of the geo-economic system from the perspective of global commodity trade network[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 356-372.] |

| [15] |

彭飞, 李淑琴. 基于事件数据的南海周边主要国家地缘关系演化分析[J]. 热带地理, 2022, 42(7): 1061-1072. [Peng Fei, Li Shuqin. Evolution of the geo-relations between major countries around the South Shina Sea based on event data analysis[J]. Tropical Geography, 2022, 42(7): 1061-1072.] |

| [16] |

王丰龙, 司月芳, 傅行行, 等. 谁是我们的朋友, 谁是我们的"敌人"?——基于联合国投票的中国地缘政治准则研究[J]. 世界地理研究, 2020, 29(2): 252-263. [Wang Fenglong, Si Yuefang, Fu Xing xing, et al. Who are our friends and who are our "enemies"? A quantitative analysis of China's geopolitical codes based on the UN votes[J]. World Regional Studies, 2020, 29(2): 252-263.] |

| [17] |

刘大庆, 白玲, 张宏, 等. 全球地缘政治格局演变的动力机制——基于变量与变量关系的解析[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 391-403. [Liu Daqing, Bai Ling, Zhang Hong, et al. Dynamic mechanism in global geopolitical pattern evolution: Analysis based on variables and variable relationship[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 391-403.] |

| [18] |

段德忠, 杜德斌. 科技地缘政治: 从现实到理论——关于地理学加强科技地缘政治研究的思考[J]. 地理科学, 2023, 43(1): 20-30. [Duan Dezhong, Du Debin. Geopolitics of science and technology (S&T): From reality to theory Some thoughts on strengthening the research on geopolitics of S&T by geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(1): 20-30.] |

| [19] |

赵亚博, 葛岳静, 潘峰华, 等. 人民币国际化及其对币缘政治的影响[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 132-137. [Zhao Yabo, Ge Yuejing, Pan Fenghua, et al. The internationalization of renminbiation and its impact on the currency politics[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 132-137.] |

| [20] |

胡志丁, 杜德斌. 日本德川幕府时期的地缘环境分析——兼论国别地缘环境分析框架[J]. 地理学报, 2020, 75(10): 2047-2060. [Hu Zhiding, Du Debin. An investigation of Japanese geo-setting during the period of TokugawaBakufu: A tentative examination of the analytical framework for geo-setting[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10): 2047-2060. DOI:10.11821/dlxb202010002] |

| [21] |

潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 社会网络分析方法在地缘政治领域的应用[J]. 经济地理, 2013, 33(7): 15-21. [Pan Fenghua, Lai Zhiyong, Ge Yuejing. Social network analysis in geo-politics studies[J]. Economic Geography, 2013, 33(7): 15-21.] |

| [22] |

刘卫 东". 一带一路": 引领包容性全球化[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(4): 331-339. [Liu Weidong. Inclusive globalization: New philosophy of China's Belt and Road initiative[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2017, 32(4): 331-339.] |

| [23] |

The World Bank. Belt and Road economics: opportunities and risks of transport corridors[M]. Washington: The World Bank, 2019: 9.

|

| [24] |

杜德斌, 马亚 华". 一带一路": 中华民族复兴的地缘大战略[J]. 地理研究, 2015, 34(6): 1005-1014. [Du Debin, Ma Yahua. One Belt and One Road: The grand geo-strategy of China's rise[J]. Geographical Research, 2015, 34(6): 1005-1014.] |

| [25] |

Barabasi A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks[J]. Science, 1999, 86(15): 509-512. |

| [26] |

Nystuen J D, Dacey M F. A graph theory interpretation of nodal regions[J]. Journal of Regional Science, 1961, 7(1): 29-42. DOI:10.1111/j.1435-5597.1961.tb01769.x |

| [27] |

杨文龙, 杜德斌, 马亚华. 经济权力视角下中美战略均势的地理透视[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1901-1914. [Yang Wenlong, Du Debin, Ma Yahua. A geographical perspective on the Sino-U.S. strategic balance of economic Power[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1901-1914.] |

| [28] |

Boschma R. Proximity and innovation: A critical assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74. DOI:10.1080/0034340052000320887 |

| [29] |

Yang C H. Determinants of China's arms exports: A political economy perspective[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2019(3): 1-19. |

| [30] |

杜德斌, 马亚 华". 一带一路"——全球治理模式的新探索[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1203-1209. [Du Debin, Ma Yahua. One Belt and One Road: A new way of global governance[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1203-1209.] |