2. 天津师范大学 自由经济区研究所, 天津 300387

2. Institute of Free Economic Zone, Tianjin Normal University, Tianjin 300387, China

港口作为商品货物的集运端口,通过若干条远洋支线相互连接,推动地方航运、物流、贸易发展和金融创新,是促进地区经济发展的重要支撑点。根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计数据显示,全球80% 的货物贸易都是通过海运实现的。发展港口对于加快“一带一路”沿线国家商品、资金、信息技术、服务标准和管理经验的相互交流,带动“一带一路”沿线的基础设施建设,促进互联互通等都具有重要意义。因此,港口如何参与“一带一路”建设成为了学者们关注的议题[1]。

现有研究主要从地缘政治、合作网络、世界城市和物流供应链的视角对港口如何参与到“一带一路”建设中去展开讨论。①地缘政治视角。立足于国家层面,已有研究提出港口区位的重要性,并指出中国港口在参与到“一带一路”倡议时,应有意避开西方国家对中国“一带一路”建设可能存在的“新殖民主义”论调,从国家层面上提出建立和谐外交关系,避免让港口成为政治扩张主义的产物[2]。②合作网络建设视角。重点关注港口内可自由运作的企业,以港航企业群为主体完善港口物流运输网络[3],通过港口外部合作网络建设,加强港口与航运公司合作网络的运作,提高“一带一路”物流网络韧性[4],以港口等关键地理区位便利化“一带一路”的贸易与交流。内部合作网络的构建上,强调完善港口间合作模式,指出港口企业应进行适当的海外投资网络布局来巩固“一带一路”发展成效[5]。③世界城市(GaWC)理论视角。该视角与合作网络建设视角都强调港口的“网络”建设,但世界城市理论依赖港口所在城市区域,在“港城一体化”的思想基础上,以港口腹地为主要观察对象,助力城市形成经济或社会联系网络[6-8],助推港口参与到“一带一路”建设中去。④物流供应链视角。该视角进一步补充了仅关注经济社会网络建设的GaWC理论,对港口如何保障“一带一路”建设进行了进一步说明。供应链视角关注港口航运物流企业与港口运营商,认为世界集装箱航运和港口布局与世界经济格局发展相吻合[3],提出港口对“一带一路”建设的重要性。该视角下的研究认为应该完善港口基础设施建设[9],降低港口的运输和进出口成本,提高港口效率,稳固港口参与“一带一路”建设的综合支撑体系,通过提高物流韧性来吸引更多船舶的经停和航运公司的合作,构建港口信息化平台,促进港口物流持续稳定输出,整合多产业及周边港口资源并产生联动响应,促进区域因地制宜、有条不紊协同发展[10]。

目前关于港口如何参与到“一带一路”建设的研究视角繁多,各有侧重。纵观已有研究,存在以下不足:一是仅观察了国家、地方、企业中某一个或两个层面行为体的活动,未从多层面进行综合分析,难以厘清港口在参与“一带一路”建设时各行为体在其中的角色与定位;二是仅分析了港口参与“一带一路”建设的静态路径,未将各行为体进行分阶段动态分析;三是侧重研究企业层面如何影响港口参与“一带一路”建设,而缺少政府层面的考量。综合以上不足,原因在于:缺少运用多层面、多主体的理论视角和港口嬗变概念来解析港口如何融入“一带一路”的建设。而全球生产网络理论(GPN)在研究多行为体的互动机制时,具有层面结构分明且涵盖主体齐全的特点[11]。因此,本文提出如下科学问题:在全球生产网络视角下,代际港口各行为体是如何融入“一带一路”建设的?

为了回答上述问题,本文构建港口融入“一带一路”建设的理论框架,引入联合国贸易和发展会议关于港口嬗变的概念对代际港口融入的路径进行阶段划分,并以天津东疆港为例,解析代际港口融入“一带一路”建设的路径演变。本研究不仅能丰富港口融入“一带一路”建设的理论,促进港口经济增长和区域产业转型升级,而且能为港口融入“一带一路”建设的战略布局调整提供参考。

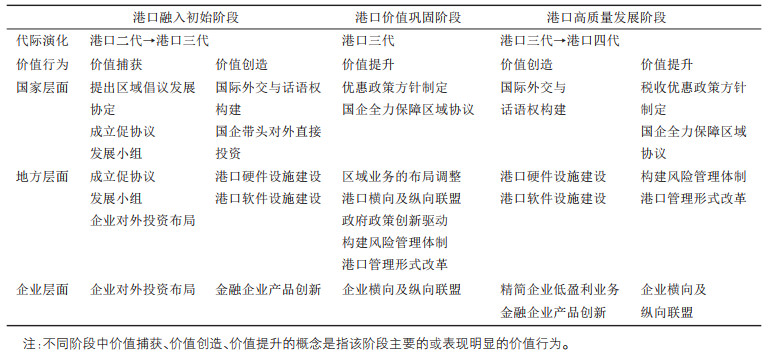

2 港口融入“一带一路”建设的理论框架 2.1 全球生产网络理论与港口全球生产网络理论源自于20世纪80年代早期,迈克尔·波特(Michael Porter)在企业层面提出了价值链框架以研究生产活动的空间组织,揭示了不同空间结构存在经济价值创造、增强和捕获行为。之后,彼得·迪肯(Peter Dicken)补充其理论,将价值链理论延伸至社会价值,提出了“网络与嵌入”理论。到了20世纪90年代中期,学界将研究层面放大至全球,提出商品链(GCC)和价值链(GVC)的概念,强调商品和价值在全球空间范围内的流动。2002年,曼彻斯特和恩斯特学派相继提出GPN的概念,将“服务”纳入到生产体系中去,以表现价值在全球空间的竞争性[12],并将研究层次扩大到地方、国家和全球(图 1)。总而言之,全球生产网络理论经过不断的修缮和补充,将研究层次从企业和地方扩展到国家和全球,强调社会关系和经济连接,关注跨界贸易生产、全球劳动分工、知识流动与共享,最终表现出不同国家和地区的企业及非企业行动者通过网络结构建立多层次、多主体的竞争与合作方式,以获取更多价值[13, 14]。

|

图 1 全球生产网络理论的发展脉络 Fig.1 The Evolution of Global Production Network Theory |

作为全球生产与贸易的地理载体,随着全球化、市场化、信息化以及城市工业发展水平等外部因素的变化,港口与全球其他行为体密集地接触[15],港口建设与运营逐渐柔性化,并通过建设经贸合作区、产业园区、物流园区等国家对外投资窗口,增加港口对外交往渠道,连接港口地方管理组织和国家政府各个利益攸关方,并由港口运营商、航运物流企业、金融与类金融企业、信息产品企业和港口咨询服务企业等作为中介,为港口与全球生产网络相联系提供机会[16-18],让港口承担起联通全球生产贸易网络的作用[19]。由此可见,企业是全球生产贸易网络联通的重要媒介,在过往的研究中往往运用“供应链”的概念(专注于分析某单一企业或产业上下游之间的联系)对港口参与“一带一路”的建设进行解释,对供应商、制造商、分销商和接收商在企业内部和企业间进行的全球范围内资源整合和互动展开描述,缺少针对港口(承载各种行业运作的空间载体)参与“一带一路”建设综合性的表述。因此,本文以全球生产网络为研究视角分析港口融入“一带一路”建设的路径。

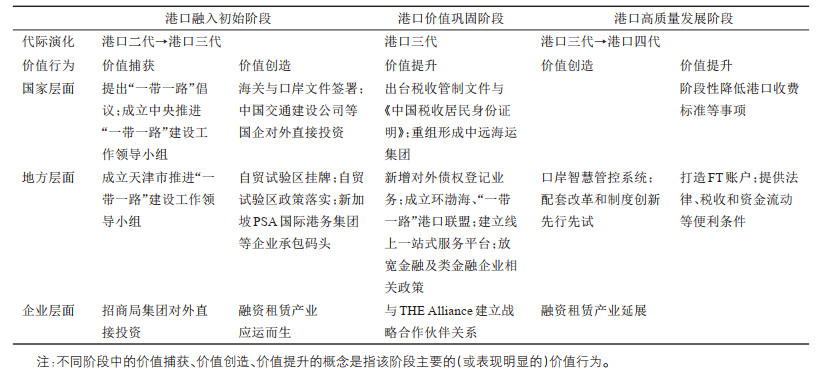

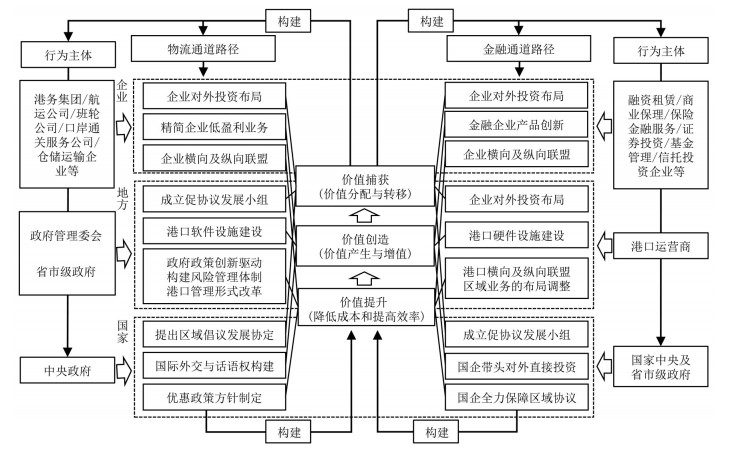

2.2 全球生产网络理论视角下港口融入“一带一路”建设的过程“一带一路”倡议和港口所依托的城市腹地带动港口参与全球生产网络建设(图 2)。2001年,港口经历政企分离之后,走向市场化。由地方管理委员会(政府管理)和港口运营商(市场管理)共同参与地方管理,港航企业通过股权收购或并购等方式参与到港口的直接管理,发挥企业在市场中的优势,弥补过去政府过度干预港口造成的资源浪费、短缺和缺乏效率等问题。而港口依托腹地城市的资源禀赋,通过商品交易参与价值环流,由本地行动者借助货运代理、法务服务、融资保险和政策咨询等中介机构与其上下游企业合作,在地方管委会和港口运营商的管理下,享受地方及中央政府带给参与“一带一路”建设的企业金融及通关政策优惠。最后,借由中介机构将信息或货物反馈给商品供应商或接收商,以建设港口物流通道与金融通道的方式,实现两条生产链的沟通与合作[20-22]。在这一过程中,市场可流动资本的有限性决定本地可获取的资本数量伴随其它地域资本的减少而增多,表现为全球生产网络视角下港口融入“一带一路”建设的行为转向,通过截取他地商品与服务价值进行再分配与转移取得价值创收,这样的行为和结果被称为“价值捕获”;行为体通过劳动转化资源为真实价值,赋予或提升产品以实物价值或虚拟价值的过程,谓之为“价值创造”;在本地已存在同类型的价值获取或价值创造基础上,改善和优化现有制度和规则,进而降低产品成本并提高参与主体的创收效率,是谓“价值提升”[23]。

|

图 2 全球生产网络视角下港口融入“一带一路”建设的过程 Fig.2 The Integration of Ports into The Belt and Road Construction from the Perspective of Global Production Networks |

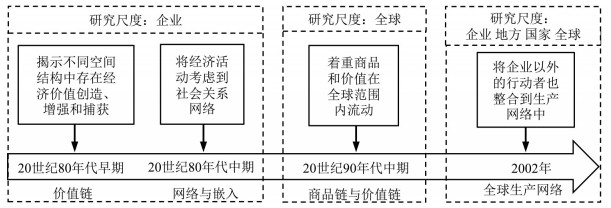

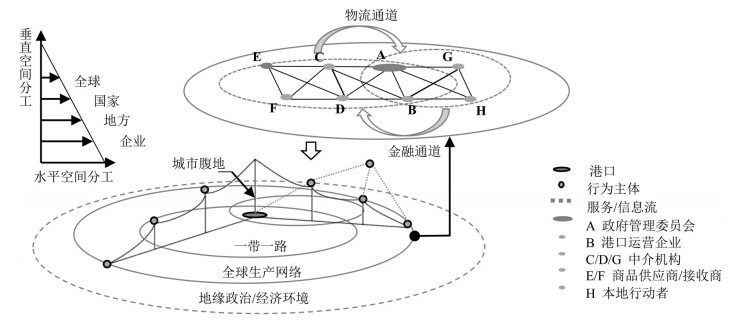

代际港口是随着经济全球化的发展,其定位、功能、活动和组织结构发生跃迁的水陆交通集结点和运输枢纽。1992年,联合国贸易和发展会议首次划分了代际港口,将港口发展的战略和愿景、港口活动的范围及其空间扩张、港口活动和港口组织的整合作为代际港口的划分依据,并提出第一、二、三代港口的概念。而后该领域学者在此基础上做出补充,一致认为第一代港口定位于物流运输的枢纽中心,功能局限于货物的装卸与物流[24],第二代港口产生贸易与配送的相关活动,运输、工业和商业配套服务出现,港口软件和硬件基础设施建设快速发展[15],第三代港口伴随着全球范围的集装箱化和多式联运的出现,业务以集装箱运输和国际物流中心为主[25, 26],服务的对象主要是班轮公司联盟,定位于国际间重要的物流枢纽和节点。1999年,联合国贸易和发展会议又提出第四代港口的概念,即在信息高度完备和绿色可持续发展的情况下,具有资源配置与全球资源调节功能的港口[27, 28]。港口的代际转变被普遍认为与世界经济发展、本地经济发展要求、港口历史背景、城市腹地资源及产业结构等息息相关[29]。从2013年国家提出“一带一路”倡议以来,我国港口发展的“危”与“机”并存,期间部分港口把握时机,实现了港口功能的代际转化。本文根据GPN理论对价值获取、价值创造和价值提升的定义,以港口参与“一带一路”建设的机会和港口功能性质的转变为分界点,分析其中不同层面中行为体的价值创造、捕获和提升路径(图 3),阐明并分析中国港口如何在“危”与“机”中抓住机会,实现港口参与“一带一路”建设的代际转变。

|

图 3 代际港口融入“一带一路”建设中的价值创造、捕获和提升 Fig.3 Value Creation, Capture and Promotion Behavior of Intergenerational Ports Integrating into the Construction of The Belt and Road |

在参与“一带一路”建设的初期,部分港口的定位较难把握,随着融入“一带一路”的不断深入,其发展路径逐渐明晰(表 1)。伴随着内部物流和金融通道的不均衡发展,逐步形成专业国际物流中转枢纽或自由贸易港,促使港口向专业的物流港或贸易港进一步演化[30, 31]。但港口在参与“一带一路”建设时发生的代际演进也不一定是阶梯式增长的,也有代际间跨越式演进或者相邻代际重合演进的情况出现[29, 31]。

| 表 1 代际港口参与“一带一路”建设的路径演变 Tab.1 The Path Evolution of Intergenerational Ports Participating in the Construction of The Belt and Road |

港口融入初始阶段。此时,大部分港口借助“一带一路”倡议来捕获价值,实现第二代港口向第三代港口迈进,各层次行为体积极谋求港口发展新路径,完成港口价值捕获和创造环节。国家层面上,国家通过提出“一带一路”倡议,精准识别时代及区域经济发展所需,为港口发展获取价值创造机会,呼吁国企引领港口内金融机构参与对外投资[5]。地方层面上,地方政府从软件和硬件基础设施入手让港口企业参与“一带一路”建设更加便利化,港口能够捕获和创造的实物与虚拟价值更多。企业层面上,此时的航运业面临市场周期性低谷,通过积极响应“一带一路”倡议,大型港口运营商进入市场,以参与国际港口的投资逐利[19],加强本地港口与沿线港口的联系,为港口参与“一带一路”建设创造资本过境价值。这一阶段行为体对港口金融通道的建设仅为港口参与国内外物流沟通和生产合作打下基础。

港口价值巩固阶段。此时,“一带一路”促进港口发展的政策、机构、基础设施等都已较为齐备,港口在融入“一带一路”建设上具体表现为巩固前期的转变结果,通过加强各层行为体之间联系的紧密程度并优化港口区域业务布局促进港口价值的提升,形成港际或港航联盟,并表现出第四代港口的发展苗头。在国家层面上,随着中国逐步实现由国际规则的接受者向制定者的角色转变,更加关注倡议落实的可行性,组织并号召其他国家参与“一带一路”倡议治理,实现“一带一路”倡议与其它国家政策对接。物流央企出现大面积的扩张与合并,以更加专业化和国际化的姿态紧抓历史机遇。在地方层面上,港口集群化发展和专业化分工成为趋势。国内港口与“一带一路”沿线的境外港口通过签订友好港协议建立横向合作关系,同时,港口运营及发展逐渐追求高效率和专业化,港口在价值获取上更加注重价值的提升,出现供应链分工趋势。在企业层面上,港航企业在资本作用下与境外港口运营商达成横向合作并与上下游企业建立纵向联盟[32],民营企业参与建设,实现合作在数量和质量上双向效率优化,升级港口在全球生产网络中的价值定位[33]。

港口高质量发展阶段。国家层面对港口发展提出新要求,港口受外界影响各层次行为体开始出现新的价值取向,港口功能的发展方向出现分流,这个阶段以港口的价值提升和创造为主。国家层面上,为保障港口更高质量参与“一带一路”发展,同时降低新冠疫情带给港口经济发展的冲击,中央下达阶段性政策帮助港口过渡。地方层面上,外界因素的影响促使港口企业的成本居高不下,地方政府在促进港口参与“一带一路”建设时开始出现价值转向。一方面从建设贸易型港口出发,由国家层面圈地实施自由贸易政策,银行或个体金融机构围绕港口经济,调整与港口商品相适应的融资、结算、配套服务及资产保值等个性化金融服务方案。另一方面从建设专业物流型港口出发,积极修建深水航道、深水泊位等大型集装箱船经停服务点与LNG接收站。企业层面上,贸易型港口在制造业推动下出现大量金融及类金融企业聚集并形成创新效应。物流型港口向智慧化、绿色化和安全化的港口发展,通过精简企业业务流程,带动新能源及新技术企业参与港口建设,调整港口本地产业结构,为港口参与“一带一路”建设、实现可持续发展创造和提升价值。

3 案例分析 3.1 东疆港概况天津是北方国际航运的中心城市,以发展中国北方第一大港(天津港)为核心要务[34]。天津港既是我国唯一拥有三条亚欧大陆桥的港口,也是最早组织中欧班列的海港[35]。东疆港作为天津港的重要组成部分,承担天津市滨海新区综合配套改革和制度创新先行先试的任务,建设初期根据中央下达的《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》明确了其定位和功能,是国务院批准的北方国际航运中心和物流中心的核心功能区,在传统港口的国际中转和国际配送中增加了保税区的国际转口贸易、出口加工、国际采购的功能,使其兼具港口运输功能和自贸区出口退税功能。因此,东疆港在建港之初就明确了参与“一带一路”建设时兼具发展物流和金融双通道的属性。

3.2 东疆港融入“一带一路”建设的路径演变东疆港是后期填海造陆形成的天津港子区域,建成于1986年。2001年天津港在对《天津港总体布局规划》进行修编时,将东疆港定位于承担天津港集装箱和邮轮码头业务的“远景港岛发展区”。此时,天津港港口管理政企分离,并于2004年6月原港务局整体转制为集团公司,将行政管理职能交由天津市委市政府,业务指导归属交通部,通过将太平洋码头承包给新加坡PSA国际港务集团等港航企业,让企业参与到东疆港部分区域的开发与运营,加快港口参与“一带一路”建设的进程。在产业发展上,东疆港紧靠制造业云集的滨海新区,隶属于中国(天津)自由贸易试验区的重要组成部分,由东疆保税港区管委会直接管理,承担天津港金融改革的任务,是我国融资租赁的策源地,创新产业的产生与发展促使东疆港在摸索中学习。这是港口在价值巩固阶段其软件设施建设仍不断发力的原因,也是第三阶段东疆港精准定位为贸易型港口的关键(表 2)。东疆港代际演变过程中涉及本地多层行为主体,其复杂性主要表现在其港口物流主要受天津市政府与天津港集团的共同管理,而在税收上则是由东疆保税港区管委会直接管理,中国(天津)自由贸易试验区推进工作领导小组与中国(天津)自由贸易试验区政策与产业创新发展局间接管理。因此,东疆港在推动“一带一路”建设时出现明显的跨层级行为体合作的现象。

| 表 2 东疆港参与“一带一路”建设中各行为体的价值获取路径 Tab.2 The Value Capture Path of Actors Participating in the Construction of the Belt and Road |

“一带一路”倡议的提出,从国家层面上通过加紧商议跨境投资协约和加强沿线港口投资为港口发展提供价值捕获的契机,国家及地方层面均通过增加对外投资额度、成立相关机构、确立优惠政策促进港口的价值创造与捕获。此时,我国港口运营普遍存在投资回报率明显下降的问题,一方面,传统港口经济增长动能减弱、吞吐量增速减缓,为匹配船舶大型化发展趋势,码头建设、改造升级成本上升;另一方面,港口服务同质化,与周边港口存在激烈竞争。而“一带一路”倡议的提出为港口探寻新出路指明了方向。国家层面上,2015年中国海关与131个国家签署了166份合作文件来促进港口企业的对外投资,国内投资“一带一路”沿线港口形势一片大好,港航央企(主要包括中国交通建设公司、招商局集团和中国远洋海运)在国有资产监督管理委员会支持下,积极参与“一带一路”沿线港口建设[10]。

地方层面上,天津市政府高度重视东疆港创新发展,天津自贸区建设发展方案由天津市上报到中央有关部门并被确定下来,东疆港的通行制度和管理规定对接国际,在交通运输部、海关总署及证监会的许可下开展船舶登记制度试点和融资租赁货物出口退税试点,成为北方国际航运港口的政策高地,为东疆港由保税港区转向自由贸易港做好准备。2016年,从东疆港开往乌兰巴托的中欧班列(天津—明斯克)和天津铁路集装箱中心站的开通运营,连接二连、阿拉山口、霍尔果斯、满洲里四个过境口岸,让京津冀城市群和环渤海港口群连通俄罗斯和欧洲市场。随着中央成立了推进“一带一路”建设工作领导小组,天津市相继建立地方“一带一路”小组整合资源,调整滨海新区城际交通,以多式联运打造商品过境便利。

企业层面上,物流通道的建设方面,中国外运驻天津分公司在东疆保税港区物流中心项目于2015年正式落地,重点打造“一带一路”跨境电子商务国际集散配送中心,配合东疆港管委会提供的重箱快速交付服务,推动港口冷链物流;金融通道的建设方面,2015年天津港东疆片区正式挂牌,被认定为是中国(天津)自由贸易试验区的重要组成部分。东疆港口经济的复兴促进了港口金融的发展,制造业的兴起对集融物与融资于一体的融资租赁产业提出需求,国内几大知名金融租赁公司和融资租赁公司(金信集团和中国出口信用保险公司等)纷纷入驻东疆。2013年,工银租赁与南方航空完成了国内首架空客A380飞机租赁业务,之后东疆港金融企业逐渐聚集,并产生知识溢出效应。

3.2.2 港口价值巩固阶段(2017年—2019年)自2017年起,港口功能出现质的改变,相较于上阶段,该阶段更加注重价值的提升,高效率与专业化是这个阶段的特点,主要表现为国家和地方层面专业而高效地推动软件基础设施的建设。在2017年“中国航海日论坛”和“海丝港口国际合作论坛”上,与会专家就新一轮全球化中港口发展和合作面临的新变化展开讨论,认为此时全球生产网络正处在重大转折期,亚太地区贸易活力的增强和经济实力的崛起促使国际航运中心由太平洋沿岸向太平洋西岸转移。港口航运业面临信息化、互联网技术高速发展的趋势,各层级行为体出现合作的需求。国家层面上,我国与“一带一路”沿线国家税收政策的不连通导致相关企业需要缴纳两份税收。2016年中央与部分沿线国家通过协商签署税收管制文件,为相关企业办理《中国税收居民身份证明》,更加便利港航企业。在对外交往上,港航国企则通过合并、收购以及战略联盟参与“一带一路”建设进入高位[10, 36],与东疆港建立紧密合作关系的招商局合并中外运长航集团,重组形成中远海运集团,在土耳其、新加坡、希腊、荷兰、阿联酋、意大利和西班牙等“一带一路”沿线国家投资港口和码头,以输出码头运营技术和码头运营管理经验、取得码头经营权的方式为主,更专业化、高效率地参与“一带一路”建设,分享中国经验。

地方层面上,东疆港的港口金融从根本上解决了企业设备的融资问题,促进了当地产业转型升级与“一带一路”沿线国家基础设施建设,改善了国内产能过剩并促进了国内国外双循环。天津市率先出台了首个保税租赁海关规定并在东疆港开展飞机离岸融资租赁对外债权登记业务,放宽金融及类金融企业相关政策,进一步巩固东疆港港口金融。同时为保证港口内向化与外向化协同发展,提高港口效率完善港口物流功能,东疆港管委会简化了审批程序并搭建企业线上办公服务平台,由天津港集团着手港口智能化建设,推动远程操控、无人集卡作业传输等方面的稳定运用,提高港口资源使用效率,与环渤海港口群、“一带一路”港口建立港口联盟关系,共促海运行业技术标准建立。

企业层面上,东疆港依托天津港的区位优势与世界三大航运联盟体之一的THE Alliance建立战略合作伙伴关系,开辟了欧洲线、美国线两条远洋干线,打通了一条新的海上运输通道,加强了港口与班轮、远洋公司之间的纽带关系。在金融通道建设上,截止2017年,东疆港融资租赁行业逐渐成为港口对外投资业务增长的主导力量,地方政府较为宽松的政策制度促使新的租赁业态和租赁模式在东疆不断聚集。

3.2.3 港口高质量发展阶段(2019年至今)该阶段,面对国家提出的新要求,地方及企业层面积极做出调整,东疆港的优势产业(融资租赁产业)搭上政策快车,在原本具有的金融通道优势作用下,倾向于以贸易型港口的姿态参与“一带一路”建设,进行价值提升和创造。国家层面上,2019年以来,国家提出了“一带一路”建设需向高质量阶段转变,“一带一路”沿线国家能源需求为中国基建与境外投资提供贸易出口,港口如何转型升级参与建立安全、绿色、智慧和高效的港口成为该阶段的主要任务。面对国家提出的新要求和新冠疫情对全球产业链的冲击,港口改造升级所需增加的成本促使中央发布阶段性降低港口收费标准等事项来保障港口的平稳过渡,解决地方政府与企业财务吃紧的情况。

地方层面上,传统港口的物流功能升级所需成本较大,再加上东疆港承担天津市滨海新区综合配套改革和制度创新先行先试的任务,有着一般港口所没有的保税区专属的国际转口贸易、出口加工、国际采购的功能,对标自由贸易港,具有发展绿色港口的优势。而2022年由地方管委会更新出台的《天津东疆保税港区进一步支持产业聚集和创新发展鼓励办法》更是标志着东疆港走向贸易港。在打造高效港口上,东疆港通过吸引大型企业入驻,发展港口头部经济,降低货运代理、法务服务、融资保险和政策咨询等中介企业或机构的进入门槛,为融资方和投资方提供法律、税收和资金流动等便利条件。在建设绿色港口上,目前东疆港将推动北大防波堤50兆瓦集中式风电项目建设,为打造东疆“低碳港区”提供绿色能源。在建设安全港口上,东疆港借助FT账户享有离岸、在岸两个市场资源的优势,方便境内外企业、个人、机构等各类主体“投融资汇兑”便利,为跨国企业统筹全球财务资金提供更多可能,进而降低金融风险。在建设智慧港口上,东疆港构建了对港区装卸、仓储、运输、卡口等环节的全链条监管的口岸智慧管控系统,将海关监管嵌入港口正常生产经营,通过综合配置港口作业要素,进一步辐射带动周边物流配套及产业集聚发展。

企业层面上,主要从绿色和高效金融推动东疆港参与“一带一路”建设。融资租赁与实体经济紧密结合,在引导资金流向绿色产业方面具有独特优势。东疆港已经成为中国飞机租赁中心、船舶海工和大型设备租赁基地和世界第二大飞机租赁聚集地,并逐渐凸显出深化建设的趋势。在天津市及滨海新区政府的支持下,东疆港与天津市商务委、中信保、进出口银行等部门合作计划打造中国最大的海外工程出口基地,将东疆港打造成一个集海外工程项目承包和投资为一体的重要实体经济发展战略载体,共促“一带一路”沿线基础设施建设,再延长并累加综合保税区的价值收益。

4 结论与讨论 4.1 主要结论本文从全球生产网络视角探究港口融入“一带一路”建设的路径演变,揭示了“企业—地方—国家”多方利益主体在不同阶段参与港口运作与发展过程的互动过程和机制,回答了“一带一路”倡议是否能够让沿线港口共同参与到以中国为中心的价值链战略构建的相关问题[5]。为港口深度发展参与“一带一路”建设指明了方向和路径,主要结论如下:

(1)港口具有国内外经济互动的服务性和功能性耦合节点的作用,其运营存在多层面行为体的跨层互动。港口根据自身定位构建港口金融与物流通道,提升港口创收与运营效率。“一带一路”倡议的提出为港口发展提供了新路径,也为“一带一路”沿线国家和港口不同层次的利益主体创造了机会。

(2)不同阶段港口融入“一带一路”建设的价值行为有所差异。在融入初始阶段,港口由二代向三代转变,利益的获取主要依靠各层次行为体进行价值创造及价值捕获;在价值巩固阶段,运营商在港口效率及成本意识上有所提升,部分港口出现了价值提升的行为;在高质量发展阶段,部分港口逐渐发生三代港口向四代港口的演变,为响应国家提出的高质量、绿色、智慧港口建设的要求,港口会采取业务外包等形式明确价值链分工,通过降低运营成本实现价值提升。

(3)东疆港在融入“一带一路”建设时,其价值行为表现出相邻代际的重合式演进。东疆港融入初始阶段,“一带一路”倡议的提出让地方及企业层面的各行为体做出价值捕获和价值创造的行为,提高了港口运营效率,缩短了初始阶段的演变进程;港口价值巩固阶段,全球经济环境的成本节约、个性化服务和合作共赢的要求提高了港口的价值生产;港口高质量发展阶段,东疆港在外部刺激下出现价值行为转向,更加注重金融业的发展,并以建设海外工程出口基地来延长融资租赁产业带来的价值创收。

4.2 讨论港口地理学关注港口体系的形成与演化、港城关系构建、物流空间的演化及差异、航运组织网络及演化等[1],涉及的主体多元、过程庞杂。港口作为全球物流供应链的中心和资源配置的枢纽,应面向国家战略进行实践探索,加强港口政策与实践的有效结合。因此,相比于已有的港口地理学的研究,本文立足于“一带一路”倡议,将全球生产网络理论运用于实践,剖析了港口与政策的融合促进过程,弥补了现有研究对港口如何融入“一带一路”建设的不足,丰富了港口地理学的知识体系,明确了港口如何将“一带一路”建设成一个高效全球运输系统的路径[32]。

港口的发展有赖于港口所在地的基础条件与港口定位是否符合其自身条件,并由此产生了具有不同代际特点的港口[37]。在东疆港的案例研究中,东疆港参与“一带一路”构建属于非阶梯式的代际融合路径,在企业、地方和国家的多方努力下实现“港口+产业”的创新融合发展。对此,本文提出如下建议:①港口融入“一带一路”建设应坚持定位创新、功能创新、服务创新、管理创新和技术创新,以创新改革参与“一带一路”建设。②港口在参与“一带一路”建设时应坚持内向化加强港口金融,同时兼顾外向化发展港口投资,以沿线港口承建和码头运营推动沿线国家基础设施提升,输出码头运营技术和运营管理经验,以便捷的物流输送产品连接国内与国际两个市场,同时发展港口经济,调整区域产业结构,助力港口更新换代,参与“一带一路”建设。③目前港口在参与“一带一路”的建设中仍处于高速发展期,在政府和市场共同治理的基础上仍然对政府政策调控的依赖性较大,与宏观政策希望的以市场为主导发展港口经济具有一定差距,而港口想要实现功能的代际提升还是需要发挥自身市场优势,实现港口健康、可持续发展。

相较于过去的研究,本文在研究港口如何参与“一带一路”建设方面具有一定的独创性,但仍存在以下不足:①代际港口融入“一带一路”建设的影响因素及发展模式需要深入研究。虽然本文根据一般港口功能的代际演进,提出港口融入“一带一路”建设时存在代际跨越式演进或者相邻代际的重合演进[31, 34],但是需更多的理论和数据佐证,深入分析其背后原因。②随着港口融入“一带一路”建设的不断深入,在建立金融和物流双通道时,港口会出现非均质化现象[30],进而导致各层次行为体中出现明显的价值转向(贸易型港口和物流型港口),然而本文对于代际港口演化的特征并未展开阐述,实乃遗憾,未来仍需要进一步探讨。

致谢: 真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力,评审专家对文献综述、代际港口界定、案例写作等方面的修改意见,使本文获益匪浅。同时感谢辽宁师范大学彭飞老师对本文案例与理论对应、文献补充等方面提出专业而有价值的建议。| [1] |

邓昭, 李振福, 郭建科, 等. 中国港口地理学研究进展与展望[J]. 地理科学, 2021, 41(4): 606-614. [Deng Zhao, Li Zhenfu, Guo Jianke, et al. Research prospect and progress of Port Geography in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(4): 606-614.] |

| [2] |

邹志强, 孙德刚. 港口政治化: 中国参与"21世纪海上丝绸之路"沿线港口建设的政治风险探析[J]. 太平洋学报, 2020, 28(10): 80-94. [Zou Zhiqiang, Sun Degang. The Politicization of Ports: Political Risks of China's Participationin Port Construction along the 21st Century Maritime Silk Road[J]. Pacific Journal, 2020, 28(10): 80-94.] |

| [3] |

Lee P T W, Hu Z H, Lee S J, et al. Research trends and agenda on the Belt and Road(B&R) initiative with a focus on maritime transport[J]. Maritime Policy & Management, 2018, 45(3): 282-300. |

| [4] |

Liu C, Wang J, Zhang H. Spatial heterogeneity of ports in the global maritime network detected by weighted ego network analysis[J]. Maritime Policy & Management, 2018, 45(1): 89-104. |

| [5] |

Liu Z, Schindler S, Liu W. Demystifying Chinese overseas investment in infrastructure: Port development, the Belt and Road Initiative and regional development[J]. Journal of Transport Geography, 2020, 87: 102812. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2020.102812 |

| [6] |

Chhetri P, Nkhoma M, Peszynski K, et al. Global logistics city concept: A cluster-led strategy under the belt and road initiative[J]. Maritime Policy & Management, 2018, 45(3): 319-335. |

| [7] |

Jacobs W, Ducruet C, De Langen P, et al. Integrating world cities into production networks: The case of port cities[J]. Global Networks, 2010, 10(1): 92-113. DOI:10.1111/j.1471-0374.2010.00276.x |

| [8] |

Hall P V, Jacobs W. Why are maritime ports(still) urban, and why should policy-makers care?[J]. Maritime Policy & Management, 2012, 39(2): 189-206. |

| [9] |

Dunford M, Liu Z G, Xue J S. Chinese overseas ports: Market potential, supply capacity and access to imports[J]. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(10): 1681-1701. DOI:10.1007/s11442-020-1807-7 |

| [10] |

Wei H, Lee P T W. Designing a coordinated horizontal alliance system for China's inland ports with China railway express platforms along the Silk Road Economic Belt[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 147: 102238. DOI:10.1016/j.tre.2021.102238 |

| [11] |

Hess M, Yeung H W. Whither global production networks in economic geography? Past, present, and future[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(7): 1193-1204. DOI:10.1068/a38463 |

| [12] |

李健, 宁越敏. 全球生产网络的浮现及其探讨——一个基于全球化的地方发展研究框架[J]. 上海经济研究, 2011(9): 20-27, 54. [Li Jian, Ning Yuemin. The Remarks on Global Production Networks and Its Study Meaning in China[J]. Shanghai Journal of Economics, 2011(9): 20-27, 54.] |

| [13] |

Coe N M, Hess M, Yeung H W, et al. 'Globalizing' regional development: A global production networks perspective[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2004, 29(4): 468-484. DOI:10.1111/j.0020-2754.2004.00142.x |

| [14] |

Coe N M, Yeung H W. Global production networks: Mapping recent conceptual developments[J]. Journal of Economic Geography, 2019, 19(4): 775-801. DOI:10.1093/jeg/lbz018 |

| [15] |

蒋自然, 朱华友, 王成金, 等. 港口体系转型的空间格局及影响因素——基于长江三角洲实证分析[J]. 地理科学, 2021, 41(7): 1187-1198. [Jiang Ziran, Zhu Huayou, Wang Chengjin, et al. The spatial pattern and driving factors of port system transformation: Empirical research of the Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1187-1198.] |

| [16] |

Del Giudice M, Di Vaio A, Hassan R, et al. Digitalization and new technologies for sustainable business models at the ship-port interface: A bibliometric analysis[J]. Maritime Policy & Management, 2022, 49(3): 410-446. |

| [17] |

潘峰华, 方成. 从全球生产网络到全球金融网络: 理解全球-地方经济联系的新框架[J]. 地理科学进展, 2019, 38(10): 1473-1481. [Pan Fenghua, Fang Cheng. From the Global Production Network to the Global Financial Network: A new framework for understanding global-local economic links[J]. Progress in Geography, 2019, 38(10): 1473-1481.] |

| [18] |

王列辉, 张楠翌, 朱 艳". 21世纪海上丝绸之路"航运服务业网络格局研究[J]. 地理科学, 2020, 40(10): 1663-1670. [Wang Liehui, Zhang Nanyi, Zhu Yan. Network structure of maritime producer services of the 21st century maritime silk road[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(10): 1663-1670.] |

| [19] |

Zheng S Y, Zhang Q, van Blokland W B, et al. The development modes of inland ports: Theoretical models and the Chinese cases[J]. Maritime Policy & Management, 2021, 48(4): 583-605. |

| [20] |

Wu H, Fu C. The influence of marine port finance on port economic development[J]. Journal of Coastal Research, 2020, 163-167. |

| [21] |

Panayides P M, Polyviou M. The effect of ports' logistics attributes and services on the business and supply chain performance of shipping firms[J]. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2011, 3(4): 430-453. DOI:10.1504/IJSTL.2011.041136 |

| [22] |

赵秀丽, 张成. 跨国公司生产网络与生产性服务业网络的嵌入性分析——以物流网络与金融网络为例[J]. 上海经济研究, 2010(3): 60-67. [Zhao Xiuli, Zhang Cheng. On the imbedibility of production network of multinational company and producer services industry network: Take logistics network and ninancial network for example[J]. Shanghai Journal of Economics, 2010(3): 60-67.] |

| [23] |

贺灿飞. 高级经济地理学[M]. 北京: 商务印书馆, 2021: 262-263. [He Canfei. Advanced Economic Geography[M]. Beijing: The Commercial Press, 2021: 262-263.]

|

| [24] |

张耀光, 刘锴, 郭建科, 等. 中国海岛港口现状特征与类型划分[J]. 地理研究, 2013, 32(6): 1095-1102. [Zhang Yaoguang, Liu Kai, Guo Jianke, et al. Features of island ports and their classification in China: Taking Yangshan Port lsland and Marine lsland County as an example[J]. Geographical Research, 2013, 32(6): 1095-1102.] |

| [25] |

Pettit S J, Beresford A K C. Port development: From gateways to logistics hubs[J]. Maritime Policy & Management, 2009, 36(3): 253-267. |

| [26] |

UNCTAD. Port Marketing and Challenge of the Third Generation Port[R]. 1992. UNCTAD. Port marketing and challenge of the third generation port[R]. 1992. https://digitallibrary.un.org/record/138429.

|

| [27] |

罗旋. 基于第四代港口概念的港口竞合发展[J]. 港口经济, 2010(2): 56-57. [Luo Xuan. Port competition and cooperation development based on the fourth-generation port concept[J]. Port Economy, 2010(2): 56-57.] |

| [28] |

UNCTAD. Technical Note: Fourth Generation Port[R]. 1999. https://digitallibrary.un.org/record/1490738.

|

| [29] |

王诺, 赵冰, 杨春霞. 港口代际的本质特征及其演化规律[J]. 中国港湾建设, 2010(2): 74-76. [Wang Nuo, Zhao Bing, Yang Chunxia. Essential characteristics and evolution law of port generation[J]. China Ports, 2010(2): 74-76.] |

| [30] |

Li K X, Lin K C, Jin M, et al. Impact of the belt and road initiative on commercial maritime power[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2020, 135: 160-167. DOI:10.1016/j.tra.2020.02.023 |

| [31] |

Krosnicka KA. Migration of container terminals as their natural process of evolution: Case study of Gdansk and Gdynia ports[J]. Journal of Transport Geography, 2021, 93: 103045. DOI:10.1016/J.JTRANGEO.2021.103045 |

| [32] |

Wang C, Haralambides H, Zhang L. Sustainable port development: The role of Chinese seaports in the 21st century Maritime Silk Road[J]. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2021, 13(1/2): 205-232. DOI:10.1504/IJSTL.2021.112924 |

| [33] |

Yang Z, He Y, Zhu H, et al. China's investment in African ports: spatial distribution, entry modes and investor profile[J]. Research in Transportation Business & Management, 2020, 37: 100571. DOI:10.1016/j.rtbm.2020.100571 |

| [34] |

王 浩". 一带一路"倡议背景下天津自贸区东疆港片区发展研究[J]. 文山学院学报, 2021, 34(1): 72-76. [Wang Hao. A research on the development of Dongjiang port area in China (Tianjin) pilot free trade zone under the background of "the belt and road" initiative[J]. Journal of Wenshan University, 2021, 34(1): 72-76.] |

| [35] |

罗勋杰. 践行总书记嘱托加快高质量发展全力打造世界一流港口[N]. 中国交通新闻网, 2021-08-19. [Luo Xunjie. Practice the General Secretary'S Entrust to Accelerate High-Quality Development to Build a World-Class Port[N]. China Communications News Network, 2021-08-19.]

|

| [36] |

陈焕, 诸利明. 我国沿海港口物流发展模式探讨[J]. 中国水运(理论版), 2006(8): 173-174. [Chen Huan, Zhu Liming. Discussion on the development mode of Coastal Port Logistics in China[J]. China Water Transport (theoretical edition), 2006(8): 173-174.] |

| [37] |

王成金, 于良. 世界集装箱港的形成演化及与国际贸易的耦合机制[J]. 地理研究, 2007(3): 557-568. [Wang Chengjin, Yu Liang. Formation and evolution of world container ports system and coupling mechanism with international trade networks[J]. Geographical Research, 2007(3): 557-568.] |