2. 全球创新与发展研究院, 上海 200062;

3. 华东师范大学 产业技术研究院, 上海 200062

2. Institute of Global Innovation and Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. Industrial Technology Research Institute, East China Normal University, Shanghai 200062, China

新一轮科技革命和产业变革驱动传统制造业向知识密集型制造业转化,知识密集型制造业的创新化发展需要遵循科技创新行为的区域集聚特性[1]。以知识为服务内容兼有知识生产功能的知识密集型产业集群通过创新主体之间的规模经济效应、知识溢出效应促使具有相同行业属性的企业在某个特定地理区域内高度集聚[2]。二十大报告指出要强化企业科技创新主体地位,其彼此之间的交流与合作是集群发展的关键支撑力。城市群被视为我国未来经济发展中最具活力和潜力的核心增长极,是参与全球竞争和国际分工的基本地域单元[3],基于某种关联而形成的同行科技企业空间集聚形态决定着区域创新发展趋势及基本格局,对国家经济持续稳定发展具有重大意义。

产业集聚理论最早可追溯到以马歇尔、韦伯等人为代表的古典经济学集聚理论[4],之后克鲁格曼等学者基于外部规模经济、要素禀赋、收益递增深化了产业集群的空间结构和经济增长理论研究[5]。以波特为代表的战略管理学派认为企业集群是具有相关技术的同质企业群落,在某地特定领域内获得竞争胜利的产业簇群支配着当今世界的经济地图[6, 7]。近年来知识经济推动产业结构及空间集聚模式快速调整,其研究主要沿两大脉络展开:①不同类型产业的集聚特征及区域差异,大多数研究认为知识型产业与传统制造业的产业集聚特征存在显著的差异性[8, 9],重化工企业分布具有弱地理邻近效应[10],技术密集型企业相比传统工业企业具有明显的距离衰减效应,空间集聚初步呈现出由沿海向中西部扩散的趋势[11, 12]。②产业集聚测度研究,国内学者对产业集聚测度方法进行了系统梳理,主要有基尼系数、区位熵指数和赫芬达尔指数等,但这些方法均是将企业预先设定在具体的行政区内,测度结果受地域空间单元的尺度和组合方式影响[13, 14],基于企业点数据测度不同距离范围内空间集聚的DO指数方法则跨越行政边界限制,得到学界的广泛认可和采纳[15]。

近年来城市群的产业集聚研究成为学术界关注的热点,不少学者对城市群的产业集聚特征和动力机制进行了系统的研究[16, 17],涉及产业多为制造业、旅游业、物流业等[18],但对知识密集型产业的集聚特征研究相对较少,前人研究表明分散行业集中在低技术的劳动密集型行业,集聚行业则主要集中在高技术行业[19],1 km范围内的集聚强度是2—5 km范围内的10倍[20],但技术密集型制造业的集聚特征是否存在尺度差异还未深入探究。Stuart强调从空间尺度衡量和审视集聚现象的必要性,空间邻近地区外部性的共享可能直接导致产业集聚突破现实中不同等级行政区划的边界[21]。产业集聚的本质是企业集聚,要想准确测度产业集聚特征需要基于企业间的距离进行测算。随着大数据方法的应用,上万数量级的样本成为学者研究企业微观集聚分布的重要依据[22]。科技型企业是塑造城市创新空间的第一动力,鉴于此,本文根据企查查平台关于科技型企业分类,将17个企业类型的合集作为科技型企业样本,运用POI地理大数据和DO指数定量识别中国三大城市群知识密集型制造业的空间集聚强度,从不同行业和空间尺度对比分析其集聚特性并总结各尺度下的集聚模式和形成机制。规避由于行政区划导致的可塑性面积单元问题,企业微观信息的精准性和全面性为研究知识密集型制造业集聚提供了新的视角。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源与处理本文科技型企业数据来源于企查查平台,该平台将科技型企业归为高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业等17个类型,其数据均来源于国家或地方政府网站公开公示信息,已被大量应用在经济地理学的研究中[23]。在企查查网站批量获取截至2022年所有正常状态的科技型企业名单,包括所属地区、所属行业、注册地址等信息,获取时间为2022年12月,最后检查结果未出现重复企业名称。通过百度地图将企业注册地址转换为企业地理坐标,共生成485908个企业空间数据点,数据均统一采用WGS1984地理坐标系与UTM投影坐标系。

根据OECD关于知识密集型产业的定义和分类[24],以《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》为标准,共选取电气机械和器材制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业(以下简称计算机通信电子业)、化学原料和化学品制造业(以下简称化学制造业)、汽车制造业、医药制造业、仪器仪表制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(以下简称铁路运输设备制造业)表征知识密集型制造业。根据所属地区和行业筛选出中国三大城市群的九大知识密集型制造业的科技型企业地理坐标数据,其中京津冀为10452个、长三角为41971个、珠三角为15480个。

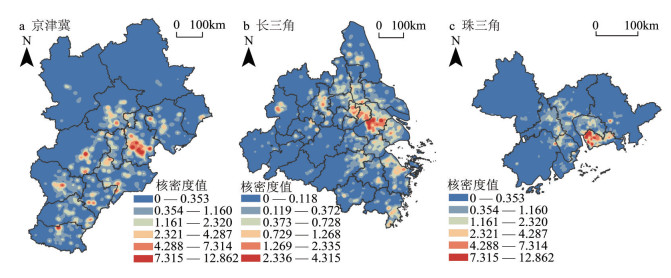

2.2 研究区域概况京津冀城市群、长三角城市群和珠三角城市群的知识密集型制造业的科技企业数量分别占全国的9.7%、39.1%、14.4%,共占63.2%,是重要研究区域。根据企业的地理坐标采用核密度方法测度中国三大城市群知识密集型制造业的科技型企业空间分布特征,由于三大城市群的面积相差较大,因此京津冀和长三角的搜索半径选择10000 m,珠三角为5000 m。图 1展示了京津冀、长三角和珠三角所有知识密集型制造业的科技型企业核密度分布,京津冀城市群主要集中在区域的东南侧,长三角城市群呈自东向西、自上海向四周扩散分布格局,珠三角城市群分布范围相对较小,主要集中在深圳及周边主要核心城市。

|

图 1 中国三大城市群知识密集型制造业科技企业核密度分布 Fig.1 Distribution of Nuclear Density of Knowledge-intensivem Anufacturing Technology Enterprises in China's Three Major Urban Agglomerations |

行业地理集中测度方法主要有基于单一地理尺度和基于距离两种,空间集聚DO指数是在区别于传统的基于行政区划单元的测度方法上根据企业经纬度信息,通过精确度量企业间距离衡量空间集聚水平[15],可以同时满足行业间可比、能够控制经济活动的总体集聚程度、能够控制行业集中程度、空间尺度的改变不会影响指数估计值的无偏性、能够对估计结果进行显著性检验[19]。本文采用DO指数测度比较不同城市群知识密集型行业内实际企业点在不同距离的分布密度与随机分布下的集聚程度,关注产业集聚的局部空间模式,计算方法分为三步:

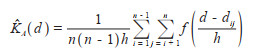

(1)计算K-density函数。假设行业A中存在n家企业,根据每家企业的经纬度数据计算出任意企业i与企业j的欧式距离为dij,d表示两两企业彼此的空间距离,采用高斯核密度函数f计算任意距离的核密度,窗宽h设置参考Silver-man[25]。计算行业A企业彼此距离的K-density函数

|

(1) |

(2)通过随机抽样模拟企业在无约束条件下的随机空间分布形态。由于企业受自然地理环境和土地利用条件的限制,企业空间上的区位选择并非完全随机,因此本文将研究区域内所有企业的地理坐标构成一个集合,每次模拟随机抽取n家企业的地理坐标,根据第一步计算模拟的企业空间分布曲线对每个行业重复实验1000次。

(3)构建全局置信区间。将行业A任意距离上的1000次模拟值按升序排列并选择第5%和第95%的数值作为局部置信区间的上下限,全局置信区间多个距离上局部极值的联合估计,置信水平控制为95%。由于三大城市群的面积相差较大,为了能准确反映三大区域所有行业的空间距离特征,本文采用300 km作为最大边界,选择所有点对距离的中位数作为门槛值,在这段距离上考察不同行业企业集聚与分散的情况。

假设全局置信区间的上、下限分别为

|

(2) |

|

(3) |

本文参考Alfaro等国内外学者的做法[27],通过累加集聚指数构建衡量任意距离(S)内的行业A的集聚强度,公式为:

|

(4) |

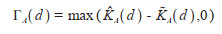

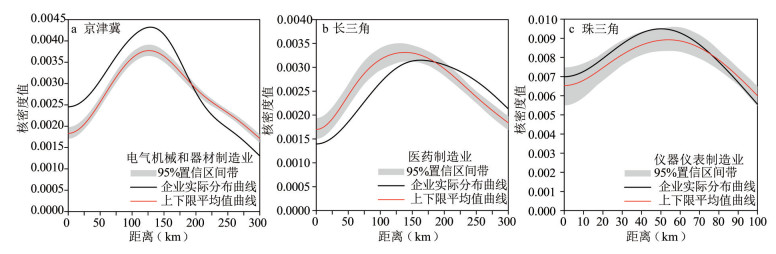

根据DO指数模型,在95%置信水平判断中国三大城市群知识密集型制造业的集聚分布形态。图 2仅展示每个城市群一个典型行业的空间分布形态曲线,以作为案例解读DO指数模型计算的图形结果。京津冀城市群的电气机械和器材制造业在0—185 km范围内呈现集聚,185 km之后便呈扩散分布;长三角医药制造业集散形式表现为先扩散后集聚分布,集聚范围为211—300 km,在0—200 km范围内均表现为扩散分布;珠三角的仪器仪表制造业则在0—100 km均表现为随机分布。

|

图 2 三大区域典型行业的空间分布形态曲线 Fig.2 Spatial Distribution Pattern Curves of Typical Industries in the Three Regions |

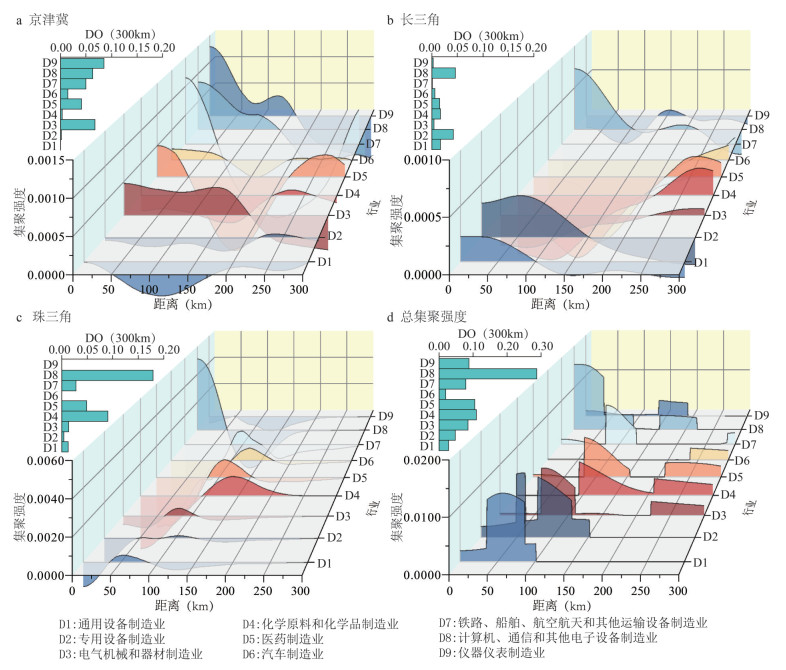

根据公式

|

图 3 知识密集型制造业不同距离的集聚强度 Fig.3 Intensity of Agglomeration o Knowledge-intensive Manufacturing Industries at Different Distances |

京津冀城市群中的计算机通信电子业、仪器仪表制造业、铁路运输设备制造业集聚强度指数在0—75 km范围内随着距离增大而迅速衰减,但125 km处形成一个“凸起”,电气机械制造业在0—125 km范围内呈缓慢波浪式集聚,在125—180 km范围内则随距离增加集聚度不断下降。国外学者同样认为大多数行业的创新集聚具有距离衰减效应,1 km内的集聚强度是2—5 km的10倍[27]。医药制造业企业集聚范围主要集中在0—50 km和200—300 km,前半段呈距离衰减式集聚,后半段呈距离增加式集聚并在250 km处形成局部核心点,中间差距150 km接近于两个城市之间的距离,说明同一产业创新集聚存在明显的核心边缘跨区性。法国邻近动力学派认为多维邻近性是产业创新集聚的重要因素[28, 29],北京和天津两大核心城市的虹吸效应促使京津冀城市群共有六类行业在50 km范围内集聚,三类行业在50 —150 km内集聚,创新资源分布不均匀及地形条件的限制使产业创新集聚空间形成显著的核心—边缘结构。

长三角城市群共有三类行业集聚在0—100 km范围内,其中计算机通信电子业的集聚强度随距离增加逐渐下降,而通用设备和专用设备制造业在30 km内均处于高度集聚。电气机械、化学、医药和汽车制造业均在200—300 km范围内形成创新集聚区,可以发现短距离范围内电子产业集聚度较高。化学和医药制造业、电气机械制造业与汽车制造业的集聚趋势和范围极为接近,说明200—300 km是两类企业的最佳创新集聚区,两类行业的创新关联性可提供巨大的外部性收益。不同行业的差异化集聚区位也表明产业集聚具有明显的本地化特征,其创新活动对专业知识、人才、资源等要素存在“本地属性”,这与Scott等学者认为美国硅谷等少数地区通过根植于本地社会文化的“集体学习型”模式而保持着强大创新活力的解释一致[30]。

珠三角城市群在50—150 km内形成多类行业集聚,50 km范围内是计算机通信电子业的高度集聚区,并且随着距离增加集聚强度急剧下降,说明0—50 km是珠三角地区产业发展的核心区域,而该核心区已成被电子信息产业企业所主导,其它类型企业均在50 km范围之外进行小规模的创新活动,其中80—125 km是其它类型产业关联最频繁的距离范围。电子计算机多为消费品部门,具有市场消费地指向,地方劳动力池和共同市场消费地形成的规模外部经济导致企业更加集中[31]。城市群内部的医药制造业和化学制造业的集聚范围和集聚强度趋势也极其吻合,进一步证明这两类行业的企业创新发展存在高度关联,而电气机械与汽车制造业的集聚区存在100 km左右差距,约一个城市的距离范围,说明珠三角城市群内部城市不仅分工较为明显而且城市之间联系也较为紧密,其他学者同样认为基于投入产出关系促使电气机械、化学和汽车制造业形成跨地区产业间集聚[31]。

整体来看,知识密集型制造业的创新空间集聚范围极为接近,大部分行业多集中在0—150 km范围内,以京津冀和长三角最为突出,之后在200—300 km范围内形成小规模集聚,集聚行业数量与集聚指数随距离的变化反映出不同行业的科技企业集聚从单一城市内部到多个城市之间的演变过程,这种从单个城市到多个城市的产业协同创新关系在长三角城市群和珠三角城市群表现更为突出。根据各行业不同距离的集聚指数值和集聚发生的不同距离值的组合方式,把城市群产业集聚划分为以下几种类型:①“核心—边缘型”模式:指同类行业高集聚强度发生在100 km范围内,低集聚强度发生在100 km之外(城市平均半径约100 km),典型城市群是京津冀城市群,该城市群大部分行业均在50 km内出现高度集聚,100或250 km处出现次高集聚地,主要在于创新资源高度集中于北京、天津两大直辖市,强大的虹吸效应使得区域边缘城市缺乏吸引产业集聚的创新优势,仅依赖核心城市部分行业的技术扩散和产业链上下游的知识共享和产品供应,而西北高东南低的地形特点是产业持续蔓延集聚的重要阻力。②“扇型”模式:指部分行业呈带状连续在多个城市空间尺度上集聚,即集聚程度发生的空间距离连续跨越多个城市且最高集聚地分散在不同距离,典型城市群为长三角城市群(100 km或200 km之外),此模式主要在于城市间产业协同集聚更依赖于地区投入产出品共享、市场共享、劳动力共享和产业外部的知识溢出;③“多核心型”模式:指单个行业集聚尺度范围约一个城市半径,且高集聚地分散在不同距离,典型城市群为珠三角城市群(50 km内),说明部分行业创新活动依赖于区域特有的文化、制度、组织机构等元素,这些要素均难以移动或复制使得创新集聚具有明显的本地化特征,如深圳长期以来形成一批腾讯、华为等龙头企业推动其他电子信息产业仅集聚在50 km范围内,广州的汽车制造业占全市工业产值比重超30%,东莞的电子信息产业和装备制造业均处于珠三角地区前列,共同形成多核心的产业集聚模式。

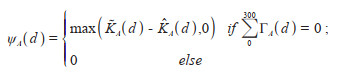

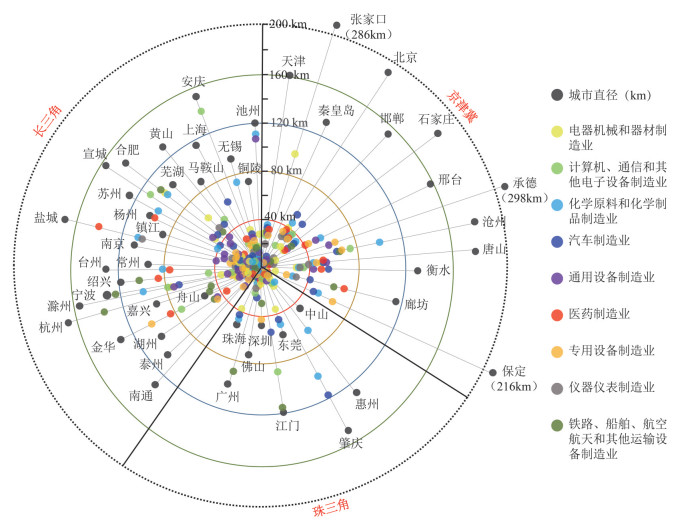

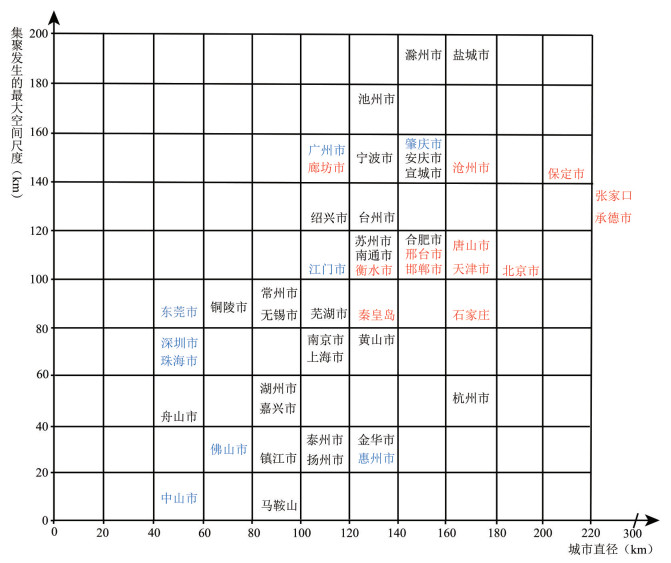

3.2 城市尺度产业集聚特征为深入研究各行业集聚的距离水平与城市群内部各城市空间范围间的联系,本文以城市尺度计算九大行业的DO指数,同时提取三大城市群相关地级市行政区划面积数据,利用ArcGIS测算出每个城市等圆面积的直径,并结合知识密集型制造业各行业最大集聚程度发生的距离值,绘制出城市直径与行业集聚距离的辐射图(图 4)。图 4显示城市直径广泛分布于40—160 km的距离水平上,其中京津冀城市群的城市直径集中分布在120—200 km范围中,长三角城市群的城市直径在80—160 km的范围较为集中,珠三角城市群的城市直径主要集中在40—100 km,因此,从城市尺度看,京津冀城市群的城市尺度范围>长三角城市群>珠三角城市群。

|

图 4 各行业最大集聚程度的距离与城市范围 Fig.4 The Distance and City Range of the Maximum Concentration Degree of Each Industry |

从各行业最大集聚程度的分布距离看,各行业高度集中在40 km范围内,其中京津冀城市群的行业集聚高地主要分布在城市10 km内、20—50 km之间,部分城市的集聚度向外延伸至80 km附近,但与城市本身较大的直径范围相比,产业仅高度集聚在城市内部约1/3范围内,这可能受制于城市地形限制、聚集租金[30]和区域资源分配不均、环境保护等影响,如汽车制造、化学原料和化学品制造业多集中分布在集聚区外围的40—80 km处,而医药制造业、专用设备、计算机通信电子业等集聚区相对分布在各城市不同距离处。长三角城市群中各城市内部的行业分布距离在50 km之内更为集中,80—140 km范围内各行业集聚区相对分散,说明长三角城市群内部各城市创新资源也相对分散,化学制造业、铁路运输设备制造业相对集中分布在城市边缘区域。珠三角城市群中各城市的行业集聚距离分布相对较为分散,高度集中在城市内部20 km范围内,之后在40—60 km、80—130 km范围之间又出现高集聚区且集聚行业以化学制造业、铁路运输设备制造业、汽车制造业为主,部分城市如深圳、江门的行业集聚距离相对均匀分布在城市内部各圈层中。产业集聚形式复杂、尺度多样,每个城市的不同行业和同一行业在不同城市可以在多个距离尺度集聚,汽车制造业、化学制造业、铁路运输设备制造业的集聚区相对分布在城市(或城市核心区)的边缘,其他行业更集中分布在城市核心圈层(40 km)范围内。

空间集聚存在不同的尺度,行业集聚发生的最大空间尺度可以反映城市产业集聚是否突破地区行政边界,促使经济活动向外围转移。如果产业集聚的空间尺度过大而短距离内集聚程度不高,则不利于集聚经济的产生特别是知识密集型行业[19]。根据各城市九类行业不同空间距离的集聚指数之和测算出各城市知识密集型产业集聚发生的最大空间尺度(图 5),结合城市直径范围,可以发现京津冀城市群中只有廊坊市的集聚尺度超过城市直径范围,其他城市的集聚尺度均在城市直径范围之内且集聚尺度均超过城市直径一半,通过对比图 4,多数集聚行业的集聚尺度较大但仅在短距离(直径1/3)范围内高度集聚,说明京津冀城市群大部分城市在90—150 km的产业集聚区并不利于集聚经济产生。长三角城市群中铜陵市、绍兴市、滁州市、宁波市、盐城市和池州市的集聚尺度大于城市等圆面积直径范围,说明这些城市产业集聚发生的最大距离也已突破行政边界,城市之间形成产业分工模式,舟山市、常州市、无锡市、台州市、安庆市、宣城市的集聚尺度与城市直径的分布基本一致,说明这些城市长期以来多以城市为单元来规划产业布局,大部分城市的集聚尺度是小于城市直径范围,创新资源分配仅局限于城市局部区域。珠三角城市群中东莞市、深圳市、珠海市、广州市的集聚尺度均超过本城市直径范围,且在不同距离处形成不同行业的集聚高地,中山市、佛山市、惠州市的集聚尺度均小于城市直径范围,这与李汉青等人的研究结果相一致[18]。总体来说,三大城市群的城市直径在80—160 km占比最大,同时产业集聚程度最大的距离也在80—160 km范围内占比最大,虽各城市群内部结构不同,且城市区位、大小以及行政隶属关系也有差异,但集聚尺度与城市直径的分布基本一致,这是现有城市产业规划体系的重要表现。

|

图 5 知识密集型制造业集聚发生的最大空间尺度与城市范围 Fig.5 Maximum Spatial Scale at Which Knowledge-intensive Manufacturing Agglomeration Occurs and City Limits 注:蓝色字体表示珠三角城市群,黑色字体表示长三角城市群,红色字体表示京津冀城市群。 |

城市区域是产业集聚高地和集聚尺度动态组合的结果,根据产业集聚发生的最大空间尺度(图 5)与最大集聚程度发生的空间距离(图 4)的组合情况,把城市产业集聚划分为以下几种类型:①“局部型”集聚:指集聚发生在较小的局部范围内(小于城市半径)且产业最大集聚程度发生的空间距离也局限在小范围内(20或40 km内),典型城市如中山市、佛山市、南通市、铜陵市、马鞍山市、常州市和泰州市,这些城市缺乏吸引中小企业集聚的大企业是这些行业在局部小区域集聚没能扩张到较大区域范围的重要原因。②“蔓延型”集聚:该类型城市的产业集聚发生在较大的空间尺度上(超城市半径),但最大集聚程度发生的空间距离仅局限在城市核心区(20或40 km内),核心区外围集聚程度较低且没有形成高密度的集聚中心,各行业在较大空间范围内以较低集聚程度呈“蔓延型”扩张,典型城市多为京津冀城市群,京津冀城市群的大企业主要集中在北京和天津地区,这促使中小企业成为周边其他城市产业集聚的主体企业。③“多中心型”集聚:此模式表示城市产业集聚尺度较大且在不同距离处存在不同行业的集聚高地,从而使城市内部形成多个产业集聚中心,主要表现在长三角城市群和珠三角城市群,这和前文关于城市群尺度的产业集群结果相一致,无论城市内部还是城市之间均形成多中心的集聚模式。

4 三大城市群知识密集型制造业集聚的形成机制分析关于产业集聚的理论研究可以追溯到19世纪末20世纪初以马歇尔、韦伯等人为代表的古典经济学集聚理论[32],之后克鲁格曼等学者从外部规模经济、要素禀赋、收益递增角度探讨产业集群的空间结构和经济增长的相互关系[5]。传统经济地理学强调地形、气候、自然资源禀赋差异是早期工业集聚的主要原因,知识密集型制造业运用先进复杂的科学技术知识和手段进行产品生产,具有知识技术密集度高、资本投入大等特点,因此该类产业的科技企业更倾向于集聚在资金、知识、技术和人才更为密集的地区[33]。

城市群尺度:①京津冀城市群产业集聚呈核心—边缘结构,大部分行业在50 km内高度集聚,之后集聚强度逐次降低,呈现明显的空间梯度特征。比较优势理论和资源禀赋学说强调企业集聚的首要因素是地区资源丰富程度[34],根据增长极理论和中心—外围理论,北京、天津集聚众多高校、人才、资本等创新要素,强大的虹吸效应促使增长极率先崛起,在增长极的集聚效应下,外围地区创新因子向中心流动,中心与城市群边缘区之间构成了不平等的发展格局,逐渐形成同心圆圈层模式。资源分布的不均等性、资源流动的不通畅性、产业政策的倾斜性和地形的阻碍性加剧资源禀赋差异对产业集聚的影响机制[35],循环累积因果效应持续发挥作用也进一步强化圈层式的核心—边缘结构。②长三角城市群形成的扇形集聚模式更多是因为区域创新资源共享度相对较高,古典经济学认为企业集聚是为了追求企业外部的规模经济,马歇尔认为劳动力共享、投入产出关联和知识外溢是集聚经济产生的重要动因[36]。在区位优势、产业链关联、知识基础、人才流动和技术成本等多因素的共同影响下,两极集群中间的轴线对附近的企业产生强大吸引力,最终形成带状扇形集聚结构,如上海、杭州、苏州、南京形成的雁阵空间集聚特征。③珠三角城市群的“多核心”集聚模式主要在于区域创新资源也是相对较为分散,由于创新活动也依赖于地区特有的文化、制度、组织机构等要素,根植于本地社会文化、通过特有经济、制度和知识网络而形成的区域性“集体学习”模式促使各区域形成自己独特的产业结构,如广州的汽车制造业、深圳的电子信息产业、东莞的电子信息和机械设备制造业等。

城市尺度:①区位论和地租理论表明城市土地位置不同,即距离城市市场远近的不同会导致生产成本上的空间差异[32],不同类型的知识密集型制造业和科技企业可支付地租能力也存在些许差异,如计算机电子信息产业、医药制造、仪器仪表制造等的市场需求性更高且其产业利润也较高,更偏向市中心布局,化学原料、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业则倾向在边缘区集聚。②基于竞争性产业理论,产业倾向于向产业集群相似的地区转移,从而获得产业集群发展提供的竞争优势[37],如最大限度地获得外部规模经济和知识技术溢出、深化专业化和降低交易成本[38]。由于地理邻近使得产业链上下游企业可通过知识技术溢出提高创新水平,进而吸引更多企业集聚,因此部分城市基于劳动力共享、投入产出关联促使同一产业内部多个具有生产关联的企业基于地区创新资源丰富度、知识溢出和中间品生产与消费促进产业链上下游在不同距离产生集聚,在空间上表现为蔓延型的集聚特征。③产业政策也是影响企业区位布局和产业集聚的重要手段,政府通过补贴、限价等操作控制生产要素成本,通过资本配置、制定相关产业政策为产业集聚提供条件,如规划国家特色产业集群、国家先进制造业集群、国家战略新兴产业集群等,但也存在各地方政府对产业活动的直接干预在跨区域尺度上会促使产业分散布局[39]。当城市内部出现地方保护主义和产业政策的趋同性,造成城市内部出现多个产业集聚地,多中心现象显著。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于企查查平台科技型企业POI地理大数据和DO指数模型,分析中国三大城市群不同区域尺度下知识密集型制造业的空间集聚特征,探讨九类行业在不同距离上的集聚规律,并深入分析不同空间尺度下行业集聚的形成机制,弥补了行政空间单元对产业间实际联系的隔断误差问题。结论如下:

(1)计算机通信电子业的科技企业集聚强度远高于其他行业,珠三角城市群表现尤为突出,京津冀城市群集聚强度最高的是仪器仪表制造业,其次是电气机械和器材制造业,长三角城市群中除专用设备制造业的集聚强度较高外,其余行业普遍低于其他城市群。以北京、天津为两大核心的典型核心边缘城市群空间结构使京津冀地区知识密集型制造业各行业集聚度相对高于多核心结构的长三角和珠三角城市群。

(2)从城市群尺度来看,大部分行业多集中在100 km范围内。京津冀城市群有六类行业在50 km内高度集聚,三四类行业在150 km范围外低度集聚,具有典型的“核心—边缘”空间结构特征;长三角城市群在0—100 km范围内电子产业集聚度较高,四类行业均在200—300 km范围内形成创新集聚区,集聚程度发生的空间距离连续跨越多个城市且最高集聚地分散在不同距离,形成“扇形”集聚结构,珠三角城市群50 km内被电子信息产业所主导,其它类型产业均在50 km范围之外进行小规模的创新活动,产业集聚空间仅局限在单个城市内部,具有明显的“多核心”特征。

(3)从城市尺度来看,汽车制造业、化学制造业、铁路运输设备制造业多集中分布在城市边缘区,其他行业集中在40 km范围内。京津冀地区大部分城市的集聚尺度均在城市直径范围之内,属于“蔓延型”集聚模式;长三角城市群中大部分城市的集聚尺度是小于城市直径范围,少部分城市的集聚尺度大于等于城市等圆面积直径,多属于“局部型”和“多中心型”集聚模式;珠三角地区城市产业的集聚尺度均超过本城市半径范围,且在不同距离处形成不同行业的集聚高地,属于“多中心型”集聚模式。

(4)形成机制:知识密集型产业在城市群尺度的集聚机制依据地区资源禀赋和比较优势,形成以增长极为核心向四周扩散的集聚模式,当区域资源发展不平衡易出现核心—边缘结构,当多个增长极之间联系紧密带动周边地区产业集聚易形成扇形集聚模式,当区域创新资源相对较为分散且各地创新活动根植于本地社会文化和知识网络,易形成多核心集聚模式。城市尺度上,不同行业的集聚能力依生产成本上的空间差异、产业集群的竞争优势、地理邻近性、产业政策和地方保护主义而存在不同集聚特征。

5.2 建议针对本文的研究结论提出以下建议:一是各城市群根据不同产业类别集聚发生的尺度和范围,不断优化地区产业要素的空间布局,加快推动城市群中心城市产业升级和资源配置,如充分发挥北京、深圳、上海的电子信息产业、医药产业等辐射带动作用,有序推进周边小城市与区域内大城市资源的自由流动和产业分工,推动产业集聚突破行政边界,促进城市群内大循环的有序开展;二是城市发展应首先关注各自知识密集型产业发展优势和空间集聚规律,根据区域知识技术集聚地,各地政府制定合理产业关联发展规划,根据不同类型产业的上下游产业链合理布局相关产业,如医药与化学制造业、电气机械和汽车制造业等,形成城市内部关联协作的企业基于投入产出关系引发区域外部产业外部联动,促使不同行业企业的空间集聚向外延伸,形成城市内部小循环+城市群外部大循环的双循环格局。本文受限于数据可得性与处理复杂性,暂时无法获取企查查平台前几年科技型企业数据,我们将在后续研究中及时跟踪数据更新动态,选取多年数据探究区域产业集群的动态演化过程,并进一步研究集聚及其变动的影响机理。

| [1] |

杜明月, 范德成. 知识密集型制造业技术创新资源配置效率研究: 基于动态StoNED模型的半参数分析[J]. 经济问题探索, 2019(11): 142-150. [Du Mingyue, Fan Decheng. Research on technological innovation resource allocation efficiencyin knowledge intensive manufacturing industries: Semi parametric analysis based on dynamic StoNED model[J]. Inquiry into Economic Issues, 2019(11): 142-150.] |

| [2] |

谢子远, 吴丽娟. 产业集聚水平与中国工业企业创新效率: 基于20个工业行业2000—2012年面板数据的实证研究[J]. 科研管理, 2017, 38(1): 91-99. [Xie Ziyuan, Wu Lijuan. Industrial agglomeration level and innovation efficiency of industrial enterprisesanempirical study based on the panel data of 20 industries from the year 2000 to 2012[J]. Science Research Management, 2017, 38(1): 91-99.] |

| [3] |

李佳洺, 张文忠, 孙铁山, 等. 中国城市群集聚特征与经济绩效[J]. 地理学报, 2014, 69(4): 474-484. [Li Jiaming, Zhang Wenzhong, Sun Tieshan, et al. Characteristics of clustering and economic performance of urban agglomerations in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(4): 474-484.] |

| [4] |

Marshall A. Principles of Economics[M]. London, UK: Macmillan, 1890: 1-10.

|

| [5] |

Krugman P R. Increasing returns and econoomics geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499. DOI:10.1086/261763 |

| [6] |

Michael E. Chsters and the new economics of competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6): 77-90. |

| [7] |

史修松. 产业集聚及其测度理论研究动态[J]. 科技管理研究, 2009, 29(9): 267-270. [Shi Xiusong. Research trends on industrial agglomeration and its measurement theory[J]. Science and Technology Management Research, 2009, 29(9): 267-270.] |

| [8] |

贺灿飞, 潘峰华. 中国制造业地理集聚的成因与趋势[J]. 南方经济, 2011(6): 38-52. [He Canfei, Pan Fenghua. The causes and trends of Chinese manufacturing geography agglomeration[J]. South China Journal of Economics, 2011(6): 38-52.] |

| [9] |

Koo J. Knowledge-based industry clusters: Evidenced by geographical patterns of patents in manufacturing[J]. Urban Studies, 2005, 42(9): 1487-1505. DOI:10.1080/00420980500185249 |

| [10] |

林兰. 重化工业集群式创新机制与空间响应研究[J]. 地理学报, 2016, 71(8): 1400-1415. [Lin Lan. Innovation dynamics and spatial response of heavy-chemical industry: Rethinking the cluster innovation[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(8): 1400-1415.] |

| [11] |

贺灿飞, 朱彦刚, 朱晟君. 产业特性、区域特征与中国制造业省区集聚[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1218-1228. [He Canfei, Zhu Yangang, Zhu Shengjun. Industrial attributes, provincial characteristics and industrial agglomeration in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10): 1218-1228.] |

| [12] |

高丽娜. 产业差异与中小企业空间集聚[J]. 技术经济与管理研究, 2012(7): 125-128. [Gao Lina. Industry differences and spatial clusters of small and medium enterprise[J]. Journal of Technical Economics & Management, 2012(7): 125-128.] |

| [13] |

贺灿飞, 潘峰华. 产业地理集中、产业集聚与产业集群: 测量与辨识[J]. 地理科学进展, 2007, 26(2): 1-13. [He Canfei, Pan Fenghua. Geographical concentration and agglomeration of industries: Measurement and identification[J]. Progress in Geography, 2007, 26(2): 1-13.] |

| [14] |

刘桂梅, 王茂军. 基于企业点数据的在京日企空间集聚模式[J]. 世界地理研究, 2021, 30(5): 925-936. [Liu Guimei, Wang Maojun. Spatial agglomeration model of Japanese enterprises in Beijing based on enterprise point data[J]. World Regional Studies, 2021, 30(5): 925-936.] |

| [15] |

黄宇金, 盛科荣, 孙威. 基于企业大数据的京津冀制造业集聚的影响因素[J]. 地理学报, 2022, 77(8): 1953-1970. [Huang Yujin, Sheng Kerong, Sun Wei. Influencing factors of manufacturing agglomeration in the Beijing-Tianjin-Hebei region based on enterprise big data[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(8): 1953-1970.] |

| [16] |

蔺雪芹, 方创琳. 城市群地区产业集聚的生态环境效应研究进展[J]. 地理科学进展, 2008, 27(3): 110-118. [Lin Xueqin, Fang Chuanglin. Research progresson the eco-environmental effect of industry agglomeration in city group[J]. Progress in Geography, 2008, 27(3): 110-118.] |

| [17] |

邹德玲, 丛海彬, 李钰, 等. 长三角城市群内小城镇产业集聚效率时空演变与影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(4): 73-82. [Zou Deling, Cong Haibin, Li Yu, et al. Spatio temporal evolution and influencing factors of industrial agglomeration efficiency in small towns of the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2023, 43(4): 73-82.] |

| [18] |

李汉青, 袁文, 马明清, 等. 珠三角制造业集聚特征及基于增量的演变分析[J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1291-1302. [Li Hanqing, Yuan Wen, Ma Mingqing, et al. Manufacturing industry agglomeration characteristics in the Pearl River Delta and evolution based on growth data[J]. Progressin Geography, 2018, 37(9): 1291-1302.] |

| [19] |

袁海红, 张华, 曾洪勇. 产业集聚的测度及其动态变化: 基于北京企业微观数据的研究[J]. 中国工业经济, 2014(9): 38-50. [Yuan Haihong, Zhang Hua, Zeng Hongyong. Measuring localization of manufacturing industries and its dynamics: Using Beijing firmlevel data[J]. China Industrial Economics, 2014(9): 38-50.] |

| [20] |

Rosenthal S S, Strange W C. Geography, industrial organization, and agglomeration[J]. Review of Economics and Statistics, 2003, 85(2): 377-393. DOI:10.1162/003465303765299882 |

| [21] |

Stuart S R, William C S. Evidence on the nature and sources of agglomeration economies(Volume 4)[M]//Vernon Henderson J, Thisse J. Handbook of Urban and Regional Economics. Amsterdam, The Netherlands, 2004: 2119-2171.

|

| [22] |

吴家权, 谢涤湘, 方远平. 珠三角城市群创新空间时空演进特征与影响因素: 基于50981家高新技术企业数据的分析[J]. 城市发展研究, 2022, 29(10): 34-40. [Wu Jiaquan, Xie Dixiang, Fang Yuanping. Spatial-temporal evolution characteristics and influencing factors of urban lnnovation space development: Based on the analysis of 50981 high-tech enterprises[J]. Urban Development Studies, 2022, 29(10): 34-40.] |

| [23] |

刘婧, 甄峰, 张姗琪, 等. 新一代信息技术企业空间分布特征及影响因素: 以南京市中心城区为例[J]. 经济地理, 2022, 42(2): 114-123, 211. [Liu Jing, Zhen Feng, Zhang Shanqi, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of new-generation information technology companies: A case of Nanjing central city[J]. Economic Geography, 2022, 42(2): 114-123, 211.] |

| [24] |

OE CD. Science, Technology and Industry Score Board: Towards a Knowledge-Based Economy[M]. Paris: OECD, 2001: 124-125.

|

| [25] |

Silverman B W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis[M]. New York: Chapman and Hall, 1986: 35-47.

|

| [26] |

Marcon E, Traissac S, Puech F, et al. Tools to characterize point patterns: Dbmss for R[J]. Journal of Statistical Software, 2015, 67(3): 1-15. |

| [27] |

Alfaro L, Chen M X. The global agglomeration of multinational firms[J]. Journal of International Economics, 2014, 94(2): 263-276. DOI:10.1016/j.jinteco.2014.09.001 |

| [28] |

Balland P A, Boschma R, Frenken K. Proximity and innovation: From statics to dynamics[J]. Regional Studies, 2015, 49(6): 907-920. DOI:10.1080/00343404.2014.883598 |

| [29] |

李琳, 雒道政. 多维邻近性与创新: 西方研究回顾与展望[J]. 经济地理, 2013, 33(6): 1-7. [Li Lin, Luo Daozheng. Multi-proximity and innovation: The retrospect and prospect on western researches[J]. Economic Geography, 2013, 33(6): 1-7.] |

| [30] |

Scott A J. New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe[M]. London: Pion, 1988: 60-75.

|

| [31] |

马国霞, 石敏俊, 李娜. 中国制造业产业间集聚度及产业间集聚机制[J]. 管理世界, 2007(8): 58-65, 172. [Ma Guoxia, Shi Minjun, Li Na. The degree of co-agglomeration and the mechanism of spatial agglomeration in China's manufacturing industries[J]. Journal of Management World, 2007(8): 58-65, 172.] |

| [32] |

Weber A. On the location of industries[J]. Progress in Human Geography, 1982, 6(1): 120-128. DOI:10.1177/030913258200600109 |

| [33] |

肖凡, 王姣娥, 黄宇金, 等. 中国高新技术企业分布影响因素的空间异质性与尺度效应[J]. 地理研究, 2022, 41(5): 1338-1351. [Xiao Fan, Wang Jiaoe, Huang Yujin, et al. Exploring the spatial and scale variation of factors affecting the geography of high-tech enterprises in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(5): 1338-1351.] |

| [34] |

李福柱, 李倩. 知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚的创新驱动效应[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(17): 57-65. [Li Fuzhu, Li Qian. The innovation driving effect of knowledgeintensive business service agglomeration, high-tech manufacturing agglomeration and co-agglomeration of the two[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, 36(17): 57-65.] |

| [35] |

Kirat T, Lung Y. Innovation and proximity territories as loci of collective learning processes[J]. European Urban and Regional Studies, 1999, 6(1): 27-38. DOI:10.1177/096977649900600103 |

| [36] |

Mansfield E. The speed and cost of industrial innovation in Japan and the United States: External vs. internal technology[J]. Management Science, 1988, 34(10): 1157-1168. DOI:10.1287/mnsc.34.10.1157 |

| [37] |

Sosnovskikh S. Industrial clusters in Russia: The development of special economic zones and industrial parks[J]. Russian Journal of Economics, 2017(3): 174-199. |

| [38] |

Qin Xionghe, Wang X, Kwan M P. The contrasting effects of interregional networks and local agglomeration on R&D productivity in Chinese provinces: Insights from an empirical spatial Durbin model[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 193: 122608. DOI:10.1016/j.techfore.2023.122608 |

| [39] |

林宏杰. 市场效应、政府行为与科技服务业集聚发展的空间视角分析: 以福建省为例[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2018, 24(5): 1-17. [Lin Hongjie. An analysis from a spatial perspective of market effect, government behavior and science and technology services industrial agglomeration: Take Fujian province as an example[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2018, 24(5): 1-17.] |