2. 曲阜师范大学 黄河生态研究院, 曲阜 273165

2. Institute of Yellow River Ecology, Qufu Normal University, Qufu 273165, China

新冠疫情作为21世纪产生深远影响的公共卫生安全事件,对地区经济发展造成了巨大的冲击。在此背景下,传统产业生产经营受到影响,对外开放能力遭受考验,社会消费的积极性遭受打击,对中国经济发展产生了巨大压力[1]。但在经历疫情爆发初期的经济低速增长后,中国经济呈现回归向好发展的趋势。习近平总书记多次指出,中国经济韧性强、潜力足,回旋空间大的优势。但对于经济韧性变化和来源学界尚有分歧。如何提高区域应对风险危机的能力,增强区域经济韧性,保持经济稳定发展,成为研究的热点话题。

经济韧性指区域经济应对风险和危机时表现出来的综合能力,是一定时期内多种因素综合作用的结果。对于经济韧性的内涵,学界尚未形成统一认识,Martin和Sunley将经济韧性分为抵抗力、恢复力、再组织力、更新力等四个维度,获得了广泛认同[2, 3]。目前,经济韧性作为研究的热点问题,其实证研究的理论和方法仍需要进一步探索。测度方面,学者们多从宏观尺度出发,基于以年为基本单位的社会经济数据,采用多维指标法评价经济韧性[4, 5]。部分学者认为这一方法存在因果混淆的隐患,因此选择核心变量法测度经济韧性[2, 6, 7]。影响因素方面,学者们对特困区[8, 9]、老工业城市[10, 11]、资源枯竭型城市[12, 13]等地区经济韧性驱动因素进行了探究,发现产业结构、社会消费、对外开放等因素对经济韧性产生了影响[14-16],揭示了金融危机、自然灾害等风险危机对区域经济韧性演化的作用机制[17, 18]。

但区域经济发展面临的风险危机既有自然灾害、恐怖袭击等短期风险事件,也有“慢性燃烧”等难以确定时长的长期现象[19]。针对风险危机表现的特点及形成机理的差异,有必要将区域经济韧性划分为短期经济韧性和长期经济韧性[20]。短期经济韧性关注的是危机发生时或发生后某个较短时段内区域经济的表现,而长期经济韧性则是区域经济长时间内整体变化的特点,可能包括了若干个短期经济韧性的表现。对2005年美国Katrina飓风、2008年汶川地震等事件的研究发现,自然灾害的发生造成灾区经济韧性短期的急剧衰退,在多年后灾区经济韧性水平恢复至灾前[19, 21]。如何表征和衡量短期和长期经济韧性是区域经济韧性研究的难题。

新冠疫情作为突发公共卫生事件,短时间内集中爆发,对经济社会的影响表现为短期内剧烈冲击和长期内衰退风险。在政府有力管控下,中国除湖北外的大部分省市都在短期内实现了有效的疫情防治[22]。但现有关于短期经济韧性的研究,仍以年为基本单位,这与疫情期间经济恢复发展的过程不匹配[23]。考虑到现实背景,本文采用季度经济韧性与年度经济韧性的划分来分析环渤海地区疫情期间内不同时间观察窗口下的经济韧性变化。时间尺度的缩小会导致社会经济数据难以获取。研究表明,夜间灯光数据可以较好的表征疫情期间的城市韧性[24]。目前,仅从方法层面研究了夜间灯光和城市韧性的代数关系与响应分析,未能与区域经济发展理论相结合。基于此,本文尝试通过引入夜间灯光数据表征区域经济韧性。夜间灯光数据具有短时、持续观测的特点,相比经济社会统计数据,夜间灯光数据时空尺度灵活、获取准确便捷。夜间灯光数据被广泛应用于国民生产总值等经济参数的估算和重大事件评估,学者常用两种夜间灯光指数表征经济活动:一是夜间灯光总值,二是夜间灯光强度[25]。相比之下,夜间灯光强度更适合表征研究区域的经济活动状况[26]。

本文尝试利用夜间灯光强度的变化量表征地区经济韧性水平,对环渤海地区新冠肺炎疫情期间季度经济韧性和年度经济韧性开展研究,并进一步分析环渤海地区经济韧性的影响因素,一方面尝试拓展经济韧性测度方法,另一方面为环渤海地区经济韧性的提升提供理论依据。

2 研究方法与数据来源 2.1 经济韧性的评价方法 2.1.1 夜间灯光数据预处理为获得高质量夜间灯光数据,需对原始数据进行预处理,降低低质量光源和无关噪声的干扰。首先,对原始数据进行掩膜提取,得到环渤海地区范围内的影像,将其投影转换为兰伯特投影,空间分辨率设定为500米。其次,对转换后的影像进行重采样,消除像元辐射阈值小于0.3的异常值。最后,重复上述步骤,获得全部校正后的夜间灯光数据,合成相应季度时段、年度时段的夜间灯光,输出环渤海各地区研究时段内的夜间灯光强度[27]。

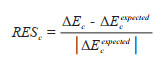

2.1.2 经济韧性的测度衡量经济水平经受外部冲击前后的变化是表征区域经济韧性的有效方式,基于GDP及其变化、就业、贸易等指标,使用核心变量法计算地区经济韧性获得了学界较高的认可[19, 23]。鉴于此,本文以地区夜间灯光强度的变化为指标,运用Martin和Sunley提出的经济韧性测度模型[16],基于夜间灯光强度差值与预期的变化计算环渤海地区经济韧性,公式如下:

|

(1) |

式中:ΔEc表示某地区c实际的夜间灯光强度差值,ΔEcexpected为研究时段内预期的夜间灯光强度差值,为环渤海地区的平均水平。

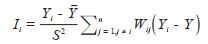

2.2 空间自相关分析局部空间自相关可用于表述空间单元同其所在区域的相似程度,研究空间异质性,进而表示局部地区空间集聚与分异。采用局部Moran's I表示,计算公式如下:

|

(2) |

式中:Yi为单元i的属性值,n为研究单元总数,Y为Yi平均值,S2为方差,Wij是空间权重矩阵。

2.3 影响因素多元回归模型既有研究发现,影响较短时期经济韧性的要素有产业结构多样化、社会消费能力、贸易开放度、政府调控力、技术引进水平,影响长期经济韧性的要素有产业结构高级化、经济发展水平、对外开放水平、政府管理水平、技术创新力,具体见表 1。季度经济韧性影响因素中:①产业结构多样化:一般认为,多样化的产业结构能够有效化解长期经济发展中的风险冲击,减轻单一产业波动对整体经济的影响,减少经济系统的系统性风险[28],使经济更具有适应性和灵活性。但面对短期冲击时,产业结构能否迅速做出反应,还有待于结果检验[29];②社会消费能力:研究表明,新冠疫情在短期内会抑制居民消费水平,阻碍经济增长,因此重振居民消费意愿和能力,有助于区域经济抵抗负面影响,实现经济回暖[30];③贸易开放度:进出口贸易对区域经济增长发挥了重要作用,而受新冠疫情影响,2020年春节后,进出口贸易陷入停滞。随着疫情形势的好转,对外经贸逐渐正常化,进出口贸易恢复的过程客观上是区域经济恢复发展的表现[15];④政府调控力:政府迅速有力的调控,能在短时间遏制疫情蔓延,从而促使经济秩序回归正常,提升经济韧性水平[31];相反,如果政府调控能力不足或应对不当,可能会加剧经济波动,降低经济韧性。⑤技术引进水平:一般来说,生产技术的进步能够带来短期的社会经济效益,从而直接带动社会经济的恢复增长,增强经济韧性[32]。

| 表 1 经济韧性影响因素说明 Tab.1 Description of Factors Affecting Economic Resilience |

年度经济韧性影响因素中:①产业结构高级化:长时间尺度下,第二产业相比第三产业更易受到冲击影响,因此第三产业比重高的区域往往具有良好的长期经济韧性[21];②经济发展水平:经济发展水平较高的区域,能够为应对疫情长期冲击提供更多的资源,从而增强经济韧性[33];③对外开放水平:对外开放程度较高的区域,市场机制更加成熟,不仅可以利用国际资源,还通过区域间的竞争,实现经济结构的优化。但当风险危机波及到进出口时,开放程度较高的区域受到的影响反而更加严重[34, 35];④政府管理水平:政府管理水平是社会治理的重要支撑,有效的政府管理能引导区域经济结构长期持续优化,从而提高经济韧性水平[36];⑤技术创新力:科学技术的持续投入和创新,能够提高生产效率,保持较高的竞争力,提高区域应对风险危机的能力。但技术创新及其推广,往往需要较长时期才能展现效果,因此技术创新更有利于长期经济韧性的增强[37]。

将每个自变量同经济韧性进行线性拟合,发现均呈现线性关系,可以推测出自变量与因变量之间存在多元线性关系,因此采用多元线性回归模型[38],分析各个自变量对经济韧性的影响程度。模型回归方程如下:

|

(3) |

式中:β0为回归常数,β1……βk为回归系数,ε为误差项。多元线性回归模型需要满足如下条件:第一,因变量同各个自变量在理论层次上具有因果关系;第二,因变量连续;第三,自变量与因变量之间确实存在着线性关系;第四,残差符合正态性、独立性、方差齐性;第五,自变量之间不存在多重共线性。

2.4 研究区域与数据 2.4.1 研究区域本文使用狭义的环渤海地区,指京、津、冀、鲁、辽三省二市[39, 40]。环渤海地区被认为是继长三角和珠三角外中国经济增长第三极,包括京津冀城市群、辽中南城市群和山东半岛城市群三个次级经济单元。环渤海地区地理区位条件优越,产业体系完整,有着广阔的经济腹地,但三个次级经济单元发展面临着不同的瓶颈制约。辽中南城市群陷入“慢性燃烧”的长期影响之中;京津冀城市群经济发展水平高且产业多样,但疫情期间屡屡受到短期冲击的干扰;山东半岛城市群产业体系完整,但经济发展不平衡。因此,环渤海地区经济韧性具有混合性的特点。本文对环渤海地区开展季度经济韧性和年度经济韧性研究,为环渤海地区经济转型和高质量发展提供理论依据,为混合性区域经济韧性的理论研究提供新视角。

2.4.2 数据来源本文使用的数据主要包括夜间灯光数据和社会经济数据。将NPP/VIIRS夜间灯光遥感数据测度区域的夜间灯光强度变化值作为衡量区域经济韧性的核心变量。通过访问地球观测组织(EOG)官网中已排除杂散光等干扰的数据,获取环渤海地区所在的切片影像,影像时段为2019年10月至2021年12月。社会经济数据主要来源为环渤海地区各城市2019年至2021年内的季度和月度公报以及2019年至2021年国民经济和社会发展统计公报。同时通过访问各城市海关、统计局、财政局、旅游局等部门官网对社会经济数据进行补充。

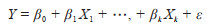

3 环渤海地区经济韧性的时空格局演变 3.1 地区经济韧性时序变化特征 3.1.1 地区季度经济韧性时序变化环渤海地区季度经济韧性水平波动较大,上升与下降交替出现。图 1显示,2019年四季度到2020年三季度,环渤海地区经济韧性值呈波动下降趋势,主要原因为疫情爆发初期严格的管控措施限制了生产活动。受此影响,环渤海地区均出现了季度韧性值的下降。2020年三季度到2020年四季度,随着疫情蔓延趋势的遏制和确诊病例清零,经济韧性水平迅速回升,达到研究时段内最大值。但此后至2021年三季度,环渤海地区季度经济韧性值从峰值波动下降到谷值。根据国家统计局发布的文件,这一时期,全球疫情扩散,国际大宗商品价格高位运行,国内疫情反复干扰冲击,对区域经济恢复造成了较大压力。2021年三季度到2021年四季度,环渤海地区季度经济韧性快速回升。一方面表明该地区扭转了2021年一季度以来的经济发展较差的状况,另一方面说明该地区经济短期内发展基础不稳固,经济韧性增长不稳定。

|

图 1 环渤海地区经济韧性时序变化 Fig.1 Time Series Changes in Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

研究期内,相比其他省份,北京、天津的经济韧性水平变化幅度更大。在季度经济韧性迅速回升的时期内,北京、天津的韧性水平远远超过环渤海地区平均水平,与其他省份拉开了较大差距。但在2020年四季度至2021年三季度,北京、天津的季度经济韧性下降幅度和速度同样超过了山东、河北等省份,据此推测,经济体量越大、集聚性越强的区域受到的短期冲击及其影响越严重。

3.1.2 地区年度经济韧性时序变化环渤海地区年度经济韧性波动较小,呈现先下降后上升的趋势(图 1)。2019年至2020年,环渤海地区年度经济韧性均值由1.12下降为0.09,2020年至2021年,年度经济韧性值上升到1.02。表明环渤海地区受到新冠疫情的冲击,年度经济韧性发生了波动,但整体来看,得益于政府精准防控、动态清零等防疫政策的落实,年度经济韧性在短暂下降后恢复到疫情前水平,表明环渤海地区能够较好的化解和适应疫情冲击,具备较好的恢复力,经济发展持续复苏。

研究期内,“三省二市”间的年度经济韧性差距相对较小。除2020年外,北京、天津的年度经济韧性仍高于其他省份,山东和河北韧性处于同一水平,辽宁省韧性水平最低,且在各省市中一直处于较低的状态。辽宁省年度经济韧性较低,表明在环渤海地区中经济增长的内部调整能力稍弱,这与辽宁地处东北老工业基地,经济发展处于“慢性燃烧”的状态,亟待通过经济结构调整实现转型发展的状况相吻合。

综上,季度经济韧性比年度经济韧性时序变化更为显著。尤其是北京、天津等经济发展水平较高的地区,某些季度的经济韧性变化幅度远超过其他省份,而年度经济韧性变化较缓,各省市韧性差距相对较小。实际情况表明,突发疫情的蔓延是短期内可以控制的,但对经济的冲击需要多个季度化解、适应。季度经济韧性易受到不确定因素干扰,起伏不定,年度经济韧性主要作用于因疫情爆发而带来的后续影响[20],例如居民消费疲软、产业转型受阻等,变化幅度小,较为稳定,反映了地区经济发展具有长期向好的趋势。

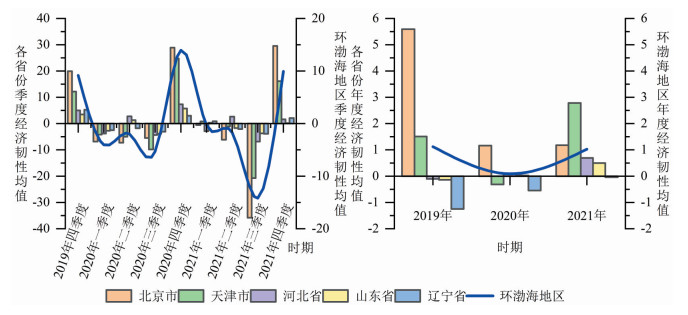

3.2 地区经济韧性空间格局演变特征 3.2.1 地区季度经济韧性空间格局演变选取环渤海地区2019年、2020年、2021年第四季度的季度经济韧性水平进行空间可视化分析(图 2),运用自然断裂点法将环渤海地区经济韧性水平分为高水平、较高水平、中等水平、较低水平、低水平,以此反映环渤海地区季度经济韧性空间特征。

|

图 2 环渤海地区季度经济韧性水平空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Quarterly Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

环渤海地区季度经济韧性水平差异显著,京津冀城市群季度经济韧性相对较高。图 2显示,2019年第四季度,除北京、沈阳为高水平韧性,大部分地级市处于中等或较低水平,低水平韧性的地级市包括辽阳、衡水和山东省部分城市。2020年第四季度,京津冀城市韧性水平较高,其中北京、天津表现出高水平韧性,但辽中南城市群与山东半岛城市群的多数地级市韧性仍然较低。到2021年第四季度,环渤海地区三大城市群季度韧性均较低。京津冀城市群只有北京、天津分别表现为高水平、较高水平,辽中南城市群仅沈阳韧性水平稍显突出,山东半岛城市群仅有济南为中等水平韧性,其余地级市韧性普遍较弱。

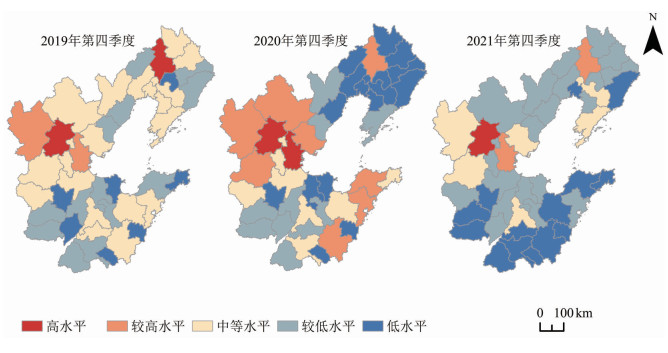

3.2.2 地区年度经济韧性空间格局演变环渤海地区年度经济韧性水平呈现出分化的趋势。京津冀城市群整体水平最高,山东半岛城市群韧性水平差异显著,辽中南城市群整体水平较低。图 3显示,2019年,北京市韧性水平最高,天津、河北唐山、保定等地区以及山东省的济南、菏泽韧性表现较好。2020年,高水平韧性地区增加了保定、泰安、临沂三地,较低水平和低水平韧性的地级市在辽中南城市群呈现连片状分布。2021年,京津冀城市群中,天津、承德、张家口、保定达到高水平韧性。山东半岛城市群韧性水平差异较大,东部青岛、临沂为高水平韧性,西部除济南外,其余地级市韧性较差。辽中南城市群中沈阳为较高韧性,其余地级市多呈现中等水平和较低水平。

|

图 3 环渤海地区年度经济韧性水平空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Annual Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

对比发现,季度经济韧性空间变化更大,各地级市短期内应对风险冲击的能力有显著差异,其中北京、天津、沈阳季度经济韧性水平较好,应对风险冲击能力强。年度经济韧性高水平地区主要分布在京津冀城市群北部和山东半岛城市群部分地区,低水平地区主要分布在辽中南城市群,但辽中南城市群低水平城市的数量呈逐渐减少的趋势。

3.3 地区经济韧性的空间集聚性环渤海地区经济韧性在空间上呈现连片状分布的特征,由此,选取部分代表性时段对该地区季度经济韧性和年度经济韧性分别进行局部空间自相关分析。

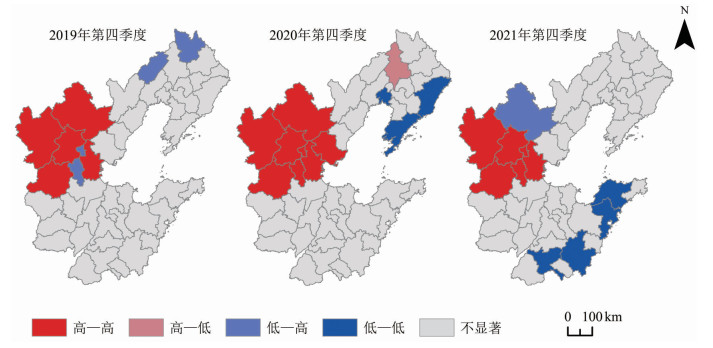

3.3.1 地区季度经济韧性的空间集聚环渤海地区季度经济韧性表现出显著的空间集聚性。图 4显示,“高—高”集聚类型在数量上表现出一定的波动性,“低—低”集聚类型数量呈增长态势。空间分布上,2019年第四季度,环渤海地区主要以“高—高”和“低—高”集聚为主;“高—高”集聚分布在京津冀城市群北部,“低—高”集聚主要有廊坊、铁岭、阜新等地市。2020年第四季度,“高—高”集聚增加了廊坊和唐山,“低—低”集聚出现在盘锦、大连、丹东,沈阳出现“高—低”集聚。表明这一时期京津地区经济发展整体恢复较快,且经济恢复发展的空间扩散表现为邻接地市的季度经济韧性增长。2021年第四季度,北京、天津以及廊坊、张家口、保定仍表现为“高—高”集聚,“低—低”集聚出现在山东省南部和东部,表明这一时期山东半岛城市群季度经济韧性水平整体较低。

|

图 4 环渤海地区季度经济韧性LISA集聚图 Fig.4 LISA Cluster Diagram of Quarterly Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

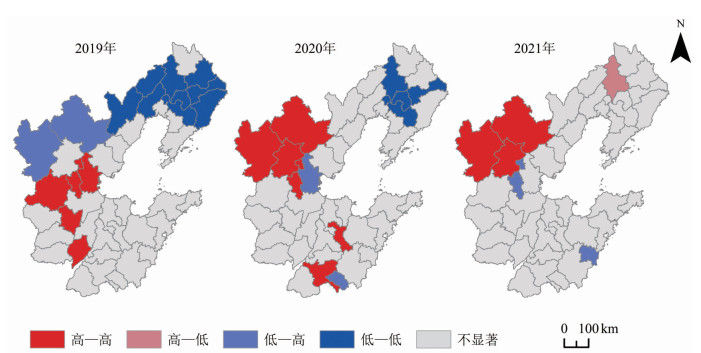

环渤海地区年度经济韧性空间集聚特征显著。图 5表明,“高—高”集聚类型数量波动下降,“低—低”集聚类型逐渐减少,集聚类型以“高—高”集聚为主。2019年,环渤海地区“高—高”集聚包括天津、廊坊、保定、衡水以及聊城,辽中南城市群大部分地级市为“低—低”集聚。2020年集聚类型与2019年相同,但“高—高”集聚的城市向北京周边城市扩展,“低—低”集聚分布在辽宁省中部。2021年北京及周边地区依然呈现“高—高”集聚,沈阳呈现“高—低”集聚,未发现“低—低”集聚;表明辽中南城市群的年度经济韧性不断提高,由扩散作用强于集聚作用变为集聚作用强于扩散作用,以沈阳表现最为显著。

|

图 5 环渤海地区年度经济韧性LISA集聚图 Fig.5 LISA Cluster Diagram of Annual Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

综上分析,环渤海地区季度经济韧性和年度经济韧性的空间集聚表现出一致性。“高—高”集聚表现为北京周边地区的扩展,表明京津冀核心地区经济发展的抵抗力和恢复力总体好于其他地区。辽宁省虽然年度经济韧性呈下降的特征,但“低—低”集聚的地区数量不断减少。山东省经济韧性的空间集聚呈分化的特征,短期经济韧性“低—低”集聚类型主要分布在东南部地区,这可能与这些地区经济外向性显著,疫情期间对外贸易受阻有关。

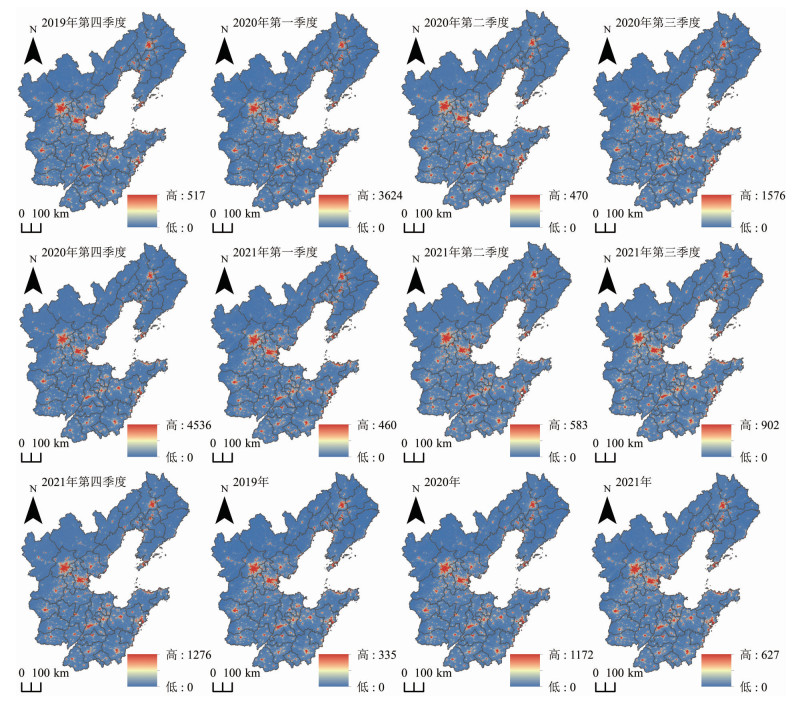

3.4 夜间灯光影像的区域比较环渤海地区新冠疫情期间的夜间灯光空间分布与经济韧性的空间分布呈现了较强的一致性。根据空间自相关结果可得,京津冀城市群北部地区在研究时段内持续表现为“高—高”类型集聚,表明这一区域在短期内表现出较高的经济韧性的同时,年度经济韧性也得到了显著提升。这一状况在夜间灯光数据中也有所体现。如京津地区夜间灯光呈现强度较高且分布较为均匀(图 6),表明该地区的经济活动活跃度高且连续性强,即短期较好的经济活力和长期稳定的经济发展。相比之下,在韧性水平较低的区域,如辽宁省部分地级市,夜间灯光在城市中心区域分布相对集中,具有较大的强度,但周围区域则相对昏暗。这表明经济活动在空间上分布不均衡,城市中心区保持了较高强度的经济活动,而周边地区经济活力和经济韧性水平则较低。

|

图 6 环渤海地区夜间灯光影像 Fig.6 Nighttime Light Imagery of the Bohai Rim Region |

分别以季度经济韧性和年度经济韧性为因变量,构建多元面板回归模型。使用Stata软件进行联合显著性检验,均通过95% 置信水平,表明两组面板回归模型存在科学统计意义[41]。考虑到产业结构因素在区域经济韧性研究中得到广泛重视[14, 20],参考已有研究,将两组回归模型中的产业结构因素作为核心变量,其他变量视为控制变量进行回归分析。

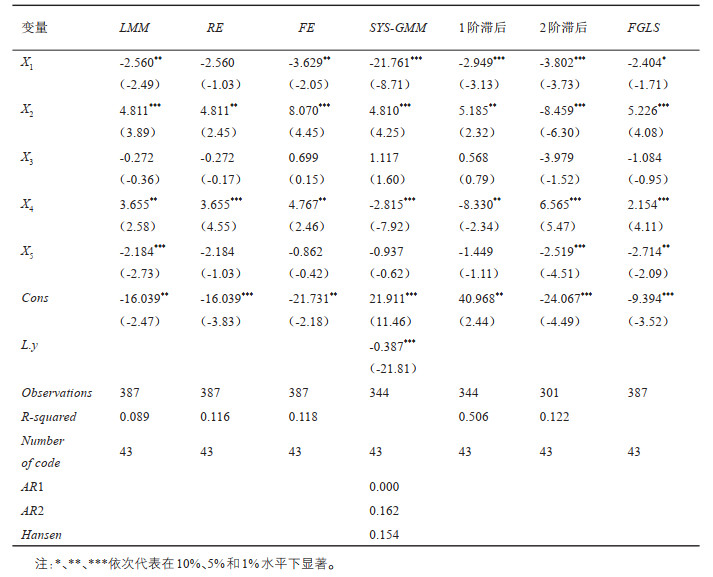

4.1 地区季度经济韧性的影响因素对季度经济韧性回归模型采用系统GMM方法进行估计,由AR序列自相关检验结果可知(表 2),扰动项均不存在2阶及以上高阶自相关关系,符合GMM回归前提假设,表明模型克服了内生性问题。此外,Hansen过度识别检验结果也接受了“所有工具变量均有效”的原假设,表明模型通过了适用性检验。

| 表 2 环渤海地区季度经济韧性回归和检验结果 Tab.2 Regression and Test Results of Quarterly Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

对比混合效应(LMM)、随机效应(RE)和固定效应(FE)回归,固定效应参数估计更为显著、可靠[42]。结果显示,产业结构多样化(X1)通过显著性检验,并与季度经济韧性呈负相关关系。以往研究普遍认为多样化的产业结构可以发挥“冲击吸收器”的作用,分散特定行业或部门遭遇的冲击和风险,提高经济韧性。回归实际结果与以往研究产生差异的原因可能是环渤海地区多数城市产业以制造业为主,过度的产业结构调整将导致结构性失衡,反而不利于经济发展的快速恢复。调整产业结构需要相应的时间和资源,新冠疫情期间各地区采取了较为严格的管控措施,推动产业快速实现多样化难以实现。这一结果表明,在制定经济政策和推进产业结构调整时,需要细致考虑地区经济的实际情况和外部环境的变化。社会消费能力(X2)的提升能够在短期内有力的提高环渤海地区经济韧性,即提高居民消费有助于提升地区经济的抵抗力。社会消费能力强,意味着市场需求旺盛,不仅可以支撑经济增长,还能够刺激区域投资,增强经济的抵抗力和恢复力。政府调控力(X4)的提升有利于季度经济韧性的增强,结合既有研究发现,政府调控力强的区域更有利于促进经济资源的有效配置、社会服务和基础设施的完善和政策措施的有效实施。有助于减轻疫情对经济的负面影响,增强经济韧性。贸易开放度(X3)和技术引进水平(X5)未能通过显著性检验。

对所有解释变量进行1阶及2阶滞后处理,回归模型估计结果见表 2,核心解释变量与因变量呈显著负相关关系;采用FGLS进行再次估计,结果显示核心解释变量与因变量仍呈显著负相关关系,表明估计结果稳健较好。

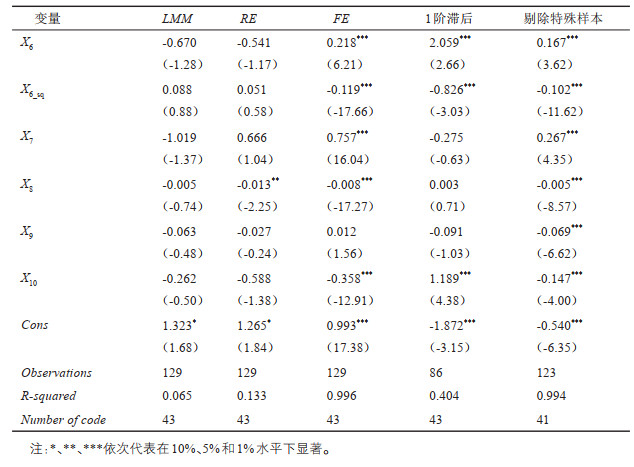

4.2 地区年度经济韧性的影响因素为增加结果可靠性,解决可能存在的内生性问题,根据年度经济韧性数据的特点,在进行面板回归后对所有解释变量进行1阶滞后处理再次回归,结果见表 3。对比三种效应回归,采用固定效应(FE)估计结果。参数估计表明,产业结构高级化(X6)与年度经济韧性呈显著倒U型相关关系(X6_sq)。这一发现与部分已有研究一致,认为产业结构的优化有助于经济韧性的提升。结果进一步指出,当前产业结构高级化有助于增强年度经济韧性,但随着产业结构高级化水平的上升,其对经济韧性的正面影响逐渐减弱,甚至可能转向负面。其原因可能是,过度专注于高级产业易导致行业结构失调,不平衡的资源配置会使未被重视的行业缺乏创新力,从而降低区域经济的适应性[11]。经济发展水平(X7)对年度经济韧性的积极效应得到证实,与现有文献中经济发展对增强区域抵御外部冲击能力的正面作用一致。一般地,经济水平高的地区自身对经济的调整回旋余地大,调整能力强,能够更好地应对外部冲击和挑战。对外开放水平(X8)与年度经济韧性呈现负相关关系,表明在新冠疫情期间,持续性的高度对外开放并未提升地区经济韧性,国际环境的不确定性和易变性反而损害了地区年度经济韧性。技术创新(X10)对年度经济韧性具有滞后性的积极效应,对现有研究中技术创新的影响进行了补充,其迟滞性表现为1阶滞后项回归系数为正。区域经济对新技术和新环境的适应受到学习成本或调整期的影响面临不确定性,需要一定时间的适应和调整才能发挥其效应。政府管理(X9)对年度经济韧性的影响未能通过检验,但从作用方向来看,能够发挥积极效应。考虑到北京、天津两个直辖市规模体量较大,可能对回归结果造成噪声干扰,将年度经济韧性数据剔除两个直辖市样本后再次进行回归,结合1阶滞后结果发现,核心解释变量结果与前文一致,表明回归模型较为稳健,结果可靠。

| 表 3 环渤海地区年度经济韧性回归和检验结果 Tab.3 Regression and Test Results of Annual Economic Resilience in the Bohai Rim Region |

本文以夜间灯光强度变化量作为核心变量测度环渤海地区经济韧性值,借助计量分析和空间分析技术方法,剖析了环渤海地区季度经济韧性和年度经济韧性的时空演变特征,进而构建了多元线性回归模型并分别筛选了经济韧性的影响因素。得到以下主要结论:

(1)时间上,从季度变化看,疫情期间环渤海地区经济韧性波动较为剧烈;2020年第四季度和2021年第四季度经济韧性处于快速回升期,2021年第三季度经济韧性持续下降到谷值;相比其他地区,北京、天津季度经济韧性的变化幅度大。从年际变化看,疫情期间环渤海地区经济韧性变化较为缓和;2019年至2021年,经济韧性经历了先缓慢下降后缓慢回升的过程;地区整体经济韧性水平良好,各省市经济韧性的年际差异较小。

(2)空间上,从季度变化看,各省市经济韧性差异较大;高值区主要分布在北京、天津、沈阳,其他地级市经济韧性普遍较低。年际方面,各省市经济韧性差异依然有显著差异;高值区主要集中在京津冀城市群北部和山东半岛城市群部分地区;辽中南城市群经济韧性在稳步增长,韧性水平较低的地级市的数量在逐渐减少。

(3)空间自相关结果显示,对于季度经济韧性和年度经济韧性,京津冀城市群北部均为“高—高”集聚类型。说明这一时期京津地区经济发展整体恢复较快,且经济恢复发展的空间扩散表现为邻接地市的短期经济韧性增长。

(4)环渤海地区产业结构多样化对季度经济韧性产生了抑制作用,而社会消费与政府调控有利于季度经济韧性的增强;产业结构高级化与环渤海地区年度经济韧性呈显著倒U型关系,当前产业结构高级化有助于增强年度经济韧性,但长期来看,其正向影响呈减弱趋势。经济发展水平与技术创新有助于增强年度经济韧性,且后者的积极效应存在滞后性。

5.2 讨论近年来,学界对区域经济韧性开展了广泛而深入的探讨。Martin和Sunley深化了经济韧性的内涵并提供了基于发生过程的分析框架[2, 3]。测度方法方面,形成了多维指标体系法与核心变量法等两种较为成熟的方法,通常采用基于GDP、就业、贸易额等指标的核心变量法或构建指标体系测度区域经济韧性[35]。影响因素方面,对宏观区域以及资源枯竭型城市、特困区等特殊区域的研究有利于认识经济韧性的驱动因素和发生机理,揭示了产业结构与社会消费、技术创新等因素与区域经济韧性的相关性[8, 12]。但现有研究受社会经济数据统计时限的影响,多以年度为时间尺度评估经济韧性,这在解释某些短期事件的恢复过程时存在明显不足。特别是区域经济发展经受外部冲击后,在短时间内会经历急剧衰退和紧急应对后的迅速恢复这一过程,基于年度尺度数据的评估难以反映这一状况。为此,本文尝试引入夜间灯光数据这一新变量,在捕捉外部冲击过程中季度经济活动和韧性的变化过程及特征的同时,评估年度经济韧性,展现地区长期应对风险危机和“慢性燃烧”的演化趋势。有助于更全面地理解经济韧性,从而为地区应对短期事件和长期挑战的混合研究提供方法参考。

本文借助夜间灯光数据计算区域经济韧性,能够体现区域经济受到外部冲击时的即时抵抗力和恢复力,进而延长时间尺度度量了年度经济韧性,实现了外部冲击下季度经济韧性和年度经济韧性的结合研究。结论方面,研究发现,北京、天津等作为环渤海地区综合经济实力和竞争力较强的核心地区,经济韧性水平高于其他省份;辽中南城市群经济韧性水平较低但呈现稳步增长态势,反映了这一地区处于“慢性燃烧”状态,需要继续推进经济结构转型。影响因素方面,经济发展水平、产业结构高级化的提高对年度经济韧性有正向促进作用。上述结论与已有相关研究[20, 21, 34, 37, 43]具有较好的一致性。但通过季度经济韧性与年度经济韧性的对比研究,本文获得了一些新的发现。产业结构的调整对季度经济韧性产生抑制作用,而产业结构高级化对年度经济韧性具有促进作用,效应水平随高级化的提升先增强后减弱。短期内,产业结构调整通常是通过资源调配或对不符合地区发展规划的产业进行规制来实现,对于依赖传统产业或低附加值产业的区域来说,当新兴产业尚未形成规模经济和市场竞争力的情况下,不仅会制约经济的发展,而且可能导致传统行业可持续性转型等问题[44]。因此,激进的产业结构调整不利于季度经济韧性的提升。从长期来看,经济发展的驱动力由要素投入转向技术创新,即产业结构的高级化。产业结构高级化不仅延伸了产业链条,而且提升了经济韧性。但与此同时,产业结构高级化通常体现为服务业和高新技术产业的发展以及参与全球化的进一步深化,从而导致地区暴露性和不确定性的增加,影响地区经济发展的稳定性[45]。

本研究认为环渤海地区应根据不同区域实际情况采取差别化的对策提升经济韧性。辽中南地区“慢性燃烧”的原因在于年度经济韧性不强,应加大技术创新支持力度,注意布局信息技术、新能源等战略新兴产业,改善产业结构。除北京、天津以外的京津冀其他地区以及山东半岛城市群亟待增强季度经济韧性,一方面加强供给侧改革,构建双循环格局,激活市场需求;另一方面,建设多元化消费平台和渠道,通过提升投资与提振消费形成区域经济增长的新机制,实现地区季度经济韧性的提升和年度经济韧性的形成。

本文仍有部分研究需要拓展和深化。第一,季度经济韧性与年度经济韧性在时间和空间、影响因素上均有显著差异,可以从产业结构演变的角度研究其形成机理,进而分析差异的原因。第二,经济韧性往往会受到一些难以定量化的因素影响,如政策制度、地方文化等,如何量化分析这类因素对区域经济韧性的影响尚需进一步探索。

| [1] |

刘卫东. 新冠肺炎疫情对经济全球化的影响分析[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1439-1449. [Liu Weidong. The impacts of COVID-19 pandemic on the development of economic globalization[J]. Geographical Research, 2020, 39(7): 1439-1449.] |

| [2] |

Martin R, Sunley P. On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation[J]. Journal of Economic Geography, 2014, 15(1): 1-42. |

| [3] |

Martin R, Sunley P, Tyler P. Local growth evolutions: Recession, resilience and recovery[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2015, 8(2): 141-148. DOI:10.1093/cjres/rsv012 |

| [4] |

李艳, 陈雯, 孙阳. 关联演化视角下地理学区域韧性分析的新思考[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1694-1704. [Li Yan, Chen Wen, Sun Yang. New reflections on the analysis of regional resilience in geographical sciences from a relational-dynamic perspective[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1694-1704.] |

| [5] |

Giannakis E, Bruggeman A. Regional disparities in economic resilience in the European Union across the urban-rural divide[J]. Regional Studies, 2020, 54(9): 1200-1213. DOI:10.1080/00343404.2019.1698720 |

| [6] |

宗会明, 张嘉敏, 刘绘敏. COVID-19疫情冲击下的中国对外贸易韧性格局及影响因素[J]. 地理研究, 2021, 40(12): 3349-3363. [Zong Huiming, Zhang Jiamin, Liu Huimin. Spatial pattern and influencing factors of China's foreign trade resilience under the COVID-19 pandemic[J]. Geographical Research, 2021, 40(12): 3349-3363.] |

| [7] |

刘逸, 纪捷韩, 张一帆, 等. 粤港澳大湾区经济韧性的特征与空间差异研究[J]. 地理研究, 2020, 39(9): 2029-2043. [Liu Yi, Ji Jiehan, Zhang Yifan, et al. Economic resilience and spatial divergence in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in China[J]. Geographical Research, 2020, 39(9): 2029-2043.] |

| [8] |

丁建军, 王璋, 柳艳红, 等. 中国连片特困区经济韧性测度及影响因素分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(6): 924-937. [Ding Jianjun, Wang Zhang, Liu Yanhong, et al. Measurement of economic resilience of contiguous poverty-stricken areas in China and influencing factor analysis[J]. Progress in Geography, 2020, 39(6): 924-937.] |

| [9] |

李玉恒, 黄惠倩, 宋传垚. 中国西南贫困地区乡村韧性研究——以重庆市为例[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 97-105. [Li Yuheng, Huang Huiqian, Song Chuanyao. Rural resilience in impoverished areas of southwest China: A case study of Chongqing[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 97-105. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.012] |

| [10] |

关皓明, 张平, 刘文, 等. 基于演化弹性理论的中国老工业城市经济转型过程比较[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 771-783. [Guan Haoming, Zhang Ping, Liu Wen, et al. A comparative analysis of the economic transition process of China's old industrial cities based on evolutionary resilience theory[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 771-783.] |

| [11] |

Hu X, Hassink R. Exploring adaptation and adaptability in uneven economic resilience: A tale of two Chinese mining regions[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2017, 10(3): 527-541. DOI:10.1093/cjres/rsx012 |

| [12] |

胡晓辉, 张文忠. 制度演化与区域经济弹性——两个资源枯竭型城市的比较[J]. 地理研究, 2018, 37(7): 1308-1319. [Hu Xiaohui, Zha-ng Wenzhong. Institutional evolution and regional economic resilience: A comparison of two resource-exhaused cities in China[J]. Geographical Research, 2018, 37(7): 1308-1319.] |

| [13] |

Hu X, Hassink R. Place leadership with Chinese characteristics? A case study of the Zaozhuang coal-mining region in transition[J]. Regional studies, 2017, 51(2): 224-234. DOI:10.1080/00343404.2016.1200189 |

| [14] |

谭俊涛, 赵宏波, 刘文新, 等. 中国区域经济韧性特征与影响因素分析[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 173-181. [Tan Juntao, Zhao Hongbo, Liu Wenxin, et al. Regional economic resilience and influencial mechanism during economic crises in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(2): 173-181.] |

| [15] |

Folke C. Resilience: The emergence of a perspective for socialecological systems analyses[J]. Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions, 2006, 16(3): 253-267. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 |

| [16] |

Martin R, Sunley P, Gardiner B, et al. How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure[J]. Regional Studies, 2016, 50(4): 561-585. DOI:10.1080/00343404.2015.1136410 |

| [17] |

Davies S. Regional resilience in the 2008—2010 downturn: Comparative evidence from European countries[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2011, 4(3): 369-382. DOI:10.1093/cjres/rsr019 |

| [18] |

周侃, 刘宝印, 樊杰. 汶川Ms8.0地震极重灾区的经济韧性测度及恢复效率[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 2078-2091. [Zhou Kan, Liu Baoyin, Fan Jie. Economic resilience and recovery efficiency in the severely affected area of MS 8.0 Wenchuan earthquake[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 2078-2091.] |

| [19] |

李连刚, 张平宇, 谭俊涛, 等. 韧性概念演变与区域经济韧性研究进展[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 1-7, 151. [Li Liangang, Zhang Pingyu, Tan Juntao. Review on the evolution of resilience concept and research progress on regional economic resilience[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 1-7, 151. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.02.001] |

| [20] |

彭荣熙, 刘涛, 曹广忠. 中国东部沿海地区城市经济韧性的空间差异及其产业结构解释[J]. 地理研究, 2021, 40(6): 1732-1748. [Peng Rongxi, Liu Tao, Cao Guangzhong. Spatial pattern of urban economic resilience in eastern coastal China and industrial explanations[J]. Geographical Research, 2021, 40(6): 1732-1748.] |

| [21] |

吴吉东, 李宁, 周扬, 等. 灾害恢复度量框架——Katrina飓风灾后恢复应用案例[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(4): 58-64. [Wu Jidong, Li Ning, Zhou Yang, et al. Disaster recovery measurement framework: An application case of disaster recovery after hurricane Katrina[J]. Journal of Natural Disasters, 2013, 22(4): 58-64.] |

| [22] |

Zhao S, Chen H. Modeling the epidemic dynamics and control of COVID-19 outbreak in China[J]. Quantitative Biology, 2020, 8(1): 11-19. DOI:10.1007/s40484-020-0199-0 |

| [23] |

贺灿飞, 盛涵天. 区域经济韧性: 研究综述与展望[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 1-10. [He Canfei, Sheng Hantian. Regional economic resilience: Review and outlook[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 1-10. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.01.001] |

| [24] |

Liu Y H, Liu W Y, Zhang X Y, et al. Nighttime light perspective in urban resilience assessment and spatiotemporal impact of COVID-19 from January to June 2022 in mainland China[J]. Urban Climate, 2023, 101591. DOI:10.1016/j.uclim.2023.101591 |

| [25] |

李德仁, 李熙. 论夜光遥感数据挖掘[J]. 测绘学报, 2015, 44(6): 591-601. [Li Deren, Li Xi. An overview on data mining of nighttime light remote sensing[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2015, 44(6): 591-601.] |

| [26] |

Keola S, Andersson M, Hall O. Monitoring economic development from space: Using nighttime light and land cover data to measure economic growth[J]. World Development, 2015, 66: 322-334. DOI:10.1016/j.worlddev.2014.08.017 |

| [27] |

Christopher D. Elvidge, Daniel Ziskin, Kimberly E. Baugh, et al. A fifteen year record of global natural gas flaring derived from satellite data[J]. Energies, 2009, 2(3): 595-622. DOI:10.3390/en20300595 |

| [28] |

田健, 曾穗平. 城市边缘区乡村产业系统风险评估与韧性格局重构——以天津市西郊乡村地区为例[J]. 城市规划, 2021, 45(10): 19-30, 58. [Tian Jian, Zeng Huiping. Systematic risk assessment and resilient pattern reconstruction of rural industry in urban fringe areas: A case study on the western suburbs of Tianjin city[J]. City Planning Review, 2021, 45(10): 19-30, 58.] |

| [29] |

石忆邵, 吴婕. 上海城乡经济多样化测度方法及其演变特征[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 7-13. [Shi Yishao, Wu Jie. Measuring methods and evolution features of urban-rural economic diversification in Shanghai[J]. Economic Geography, 2015, 35(2): 7-13.] |

| [30] |

高粼彤, 孟霏, 田启波. 中国经济韧性时空演化及影响因素研究——基于数字金融视角[J]. 经济问题探索, 2022(8): 57-74. [Gao Qiantong, Meng Fei, Tian Qibo. Study on the temporal and spatial evolution and influencing factors of China's economic resilience: From the perspective of digital finance[J]. Inquiry into Economic Issues, 2022(8): 57-74.] |

| [31] |

Boschma R. Towards an evolutionary perspective on regional resilience[J]. Regional Studies, 2014, 49(5): 733-751. |

| [32] |

Angulo A M, Mur J, Trívez F J. Measuring resilience to economic shocks: An application to Spain[J]. The Annals of Regional Science, 2018, 60(2): 349-373. DOI:10.1007/s00168-017-0815-8 |

| [33] |

杨勇, 邹永广, 李媛, 等. 疫情冲击下我国省域旅游经济韧性空间差异与组态影响研究[J]. 地理与地理信息科学, 2022, 38(5): 111-120. [Yang Yong, Zou Yongguang, Li Yuan, et al. Configurational analysis and spatial difference of provincial tourism economy resilience under the impact of epidemic in China[J]. Geography and GeoInformation Science, 2022, 38(5): 111-120.] |

| [34] |

Di Caro P. Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions[J]. Paper in Regional Science, 2017, 96(1): 93-113. DOI:10.1111/pirs.12168 |

| [35] |

李连刚, 张平宇, 程钰, 等. 黄河流域经济韧性时空演变与影响因素研究[J]. 地理科学, 2022, 42(4): 557-567. [Li Liangang, Zhang Pingyu, Cheng Yu, et al. Spatio-temporal evolution and influencing factors of economic resilience in the Yellow River Basin[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(4): 557-567.] |

| [36] |

陆铭, 欧海军. 高增长与低就业: 政府干预与就业弹性的经验研究[J]. 世界经济, 2011, 34(12): 3-31. [Lu Ming, Ou Haijun. High growth and low employment: An empirical study of government intervention and employment elasticity[J]. The Journal of World Economy, 2011, 34(12): 3-31.] |

| [37] |

黄杰, 李倩倩, 钟朋舒. 中国八大城市群经济韧性的空间差异与动态演进[J]. 统计与决策, 2022, 38(17): 91-96. [Huang Jie, Li Qianqian, Zhong Pengshu. Spatial differences and dynamic evolution of economic resilience in China's eight major urban agglomerations[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(17): 91-96.] |

| [38] |

冷建飞, 高旭, 朱嘉平. 多元线性回归统计预测模型的应用[J]. 统计与决策, 2016(7): 82-85. [Leng Jianfei, Gao Xu, Zhu Jiaping. Application of multiple linear regression statistical prediction models[J]. Statistics & Decision, 2016(7): 82-85.] |

| [39] |

赵东霞, 韩增林, 王利, 等. 环渤海地区产业地域分工的基本格局[J]. 经济地理, 2015, 35(6): 8-16. [Zhao Dongxia, Han Zenglin, Wang Li, et al. The basic pattern about regional industrial division of Bohai Rim[J]. Economic Geography, 2015, 35(6): 8-16.] |

| [40] |

鲁莎莎, 刘彦随, 秦凡. 环渤海地区农业地域功能演进及其影响因素[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 2011-2026. [Lu Shasha, Liu Yansui, Qin Fan. Spatio-temporal differentiation of agricultural regional function and its impact factors in the Bohai Rim region[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 2011-2026.] |

| [41] |

张学波, 于伟, 张亚利, 等. 京津冀地区经济增长的时空分异与影响因素[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1985-2000. [Zhang Xuebo, Yu Wei, Zhang Yali, et al. Spatial-temporal differentiation and its influencing factors of regional economic growth in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1985-2000.] |

| [42] |

袁丰, 熊雪蕾, 徐紫腾, 等. 长江经济带经济韧性空间分异与驱动因素[J]. 地理科学进展, 2023, 42(2): 249-259. [Yuan Feng, Xiong Xuelei, Xu Ziteng, et al. Spatial differentiation and driving factors of economic resilience in the Yangtze River Economic Belt, China[J]. Progress in Geography, 2023, 42(2): 249-259.] |

| [43] |

白立敏, 修春亮, 冯兴华, 等. 中国城市韧性综合评估及其时空分异特征[J]. 世界地理研究, 2019, 28(6): 77-87. [Bai Limin, Xiu Chunliang, Feng Xinghua, et al. A comprehensive assessment of urban resilience and its spatial differentiation in China[J]. World Regional Studies, 2019, 28(6): 77-87.] |

| [44] |

徐圆, 张林玲. 中国城市的经济韧性及由来: 产业结构多样化视角[J]. 财贸经济, 2019, 40(7): 110-126. [Xu Yuan, Zhang Linling. The economic resilience of Chinese cities and its origin: From the perspective of diversification industrial structure[J]. Finance & Trade Economics, 2019, 40(7): 110-126.] |

| [45] |

胡立君, 薛福根, 王宇. 后工业化阶段的产业空心化机理及治理——以日本和美国为例[J]. 中国工业经济, 2013(8): 122-134. [Hu Lijun, Xue Fugen, Wang Yu. Industrial hollowing mechanism and governance in post-industrial stage: A case study of Japan and America[J]. China Industrial Economics, 2013(8): 122-134.] |