2. 自然资源部国土空间规划监测评估预警重点实验室, 重庆 401147;

3. 西南大学 陆海新通道与区域发展研究中心, 重庆 400715

2. Key Laboratory of Monitoring, Evaluation and EarlyWarning of Territorial Spatial Planning Implementation, Ministry of Natural Resources, Chongqing 401147, China;

3. Research Center for New Land-Sea Corridor and Regional Development, Southwest University, Chongqing 400715, China

物流业作为新兴的生产性服务业,是一个辐射力强、开放度高、关联面广的基础性产业[1],是我国现代第三产业的重要组成部分,物流业的发展对于产业转型、经济高质量发展和提升地区核心竞争力有至关重要的作用。在新时代发展过程中,2021年我国互联网普及率达到73.0%,网络购物成为我国居民不可或缺的消费模式,随之物流业迅猛发展。2021年我国快递业务量完成1083亿件,同比增长24.8%,乡村振兴背景下乡村电子商务的兴起,2021年农村地区收投快递包裹达370亿件,快递进村比例超过80%,城乡物流设施发展需求旺盛。物流末端网点作为整个物流链的最后一个环节,是实现货物到客户的“最后一公里”[2]物流配送重要节点。此外,随着乡村振兴进程加快,农村物流网络作为电子商务发展的基石[3],由于农村地区收货地址分散,物流配送工作难度高,迫切需要加强县乡村物流配送体系,尤其是乡村物流末端网点建设。

国内外众多学者从多种角度对物流业开展研究。国外研究主要关注物流蔓延[4]以及物流活动与空间关系探究[5-8]等。国内研究主要围绕着不同尺度范围下物流产业发展与区域经济增长的关联效应或溢出效应,探究物流业与国民经济发展关系[9-12];通过不同区域物流企业的空间布局与演化过程探究其影响因素以及在不同时期相关政策条件下物流企业寻找的发展创新战略路径和策略[13-16];不同类型物流园区、不同情形下城市应急物流设施的选址分配和布局规划的探索[17]。在城乡物流设施空间布局上呈现消费型需求和人口指向特征[18],尤其农村电商物流具有较强经济逐利性,伴随着人口和经济中心的转移不断变化[19];李如达推测未来我国快递运营模式省市级地区以直营为主、县镇级多采用加盟模式[20]。研究数据和方法方面,基础地理信息数据、夜间灯光数据[21]和热力图[22]等地理空间大数据被广泛应用于区域经济发展演化[23]、自然资源调查监测[24]、智慧城市建设[25]等不同领域,相较于传统地理空间数据,大数据所涵盖的区域面积更广、数据类型更加丰富、更具准确性和可操作性。其中POI数据具有空间位置信息和职能分类的特点,相关学者利用POI数据展开对城市空间结构[26]、行业空间分布[27]、城市功能区识别[28]、人口空间划分[29]等研究。

综上,研究对象偏向物流园区、物流企业和大型物流设施,研究区域多限定于城区[30]或乡村[31]等单一地区,由于物流末端网点分布广泛且较分散,依靠传统手段收集数据困难,缺乏城乡物流组织运行模式定性化研究。本文将利用重庆市物流末端网点POI数据并结合实地调研数据,揭示重庆市范围内物流末端网点空间布局特征,探索城乡物流末端网点组织运行模式和差异,以期为物流末端网点合理布局提供有力支撑,丰富城乡物流布局理论、促进城乡物流配送体系合理化建设,推动城乡融合发展。

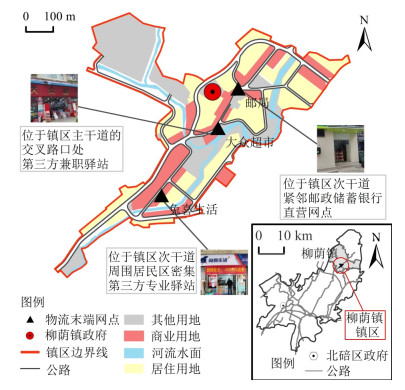

1 数据来源及研究方法 1.1 研究区概况重庆市位于我国西南部,四川盆地东部,是我国西部大开发的战略支点、“一带一路”和长江经济带重要联接点、国家物流枢纽,面积8.24万平方千米,共包含38个区县(26区、8县、4自治县),中心城区包含渝中、渝北、江北、沙坪坝、南岸、巴南、大渡口、九龙坡、北碚9个区。近年来重庆市快递行业发展态势良好,2021年快递服务企业业务量累计完成9.79亿件,同比增长33.97%;业务收入累计完成103.43亿元,同比增长24.58%。城镇化率达到70.3%,高于全国平均水平,在西部地区中位居前列,但还存在大部分乡村地区,城乡二元结构明显,发展水平差异较大。本研究选择重庆市北碚区和柳荫镇为物流末端网点的典型案例,分析重庆城乡物流末端网点布局和组织运营模式。案例地北碚区属于重庆中心城区之一,位于重庆主城西北方向、距离中心城区核心区约30 km,属于重庆中心城区的边缘,柳荫镇属于北碚区下辖的9个街道和8个乡镇之一,距离北碚城区约45 km,其区位、经济发展水平和物流末端体系建设在重庆市和西南地区普通乡镇中具有较好的代表性和典型性。

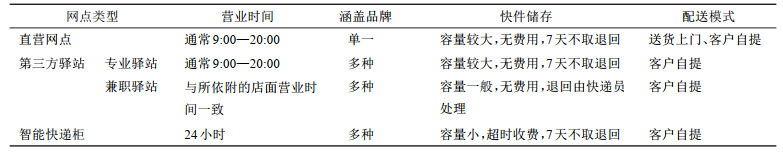

1.2 数据获取快递物流末端网点是物流“最后一公里”配送的重要设施。根据功能及运营模式本研究将城乡物流末端网点分为物流公司直营快递服务网点、第三方驿站、智能快递柜三种类型(表 1)。

| 表 1 三类城乡快递物流末端网点运营模式对比 Tab.1 Comparison of Operation Modes of Three Types of Urban and Rural Express Logistics Terminal Network |

物流公司直营快递服务网点指由大型物流公司建立的独立运营门店,采取自上而下统一化经营管理、物流业务功能完善、网点运营模式专业、配备专业物流设备、配送模式多样,能与客户直接交流,贴近市场。现阶段各网点业务量较少,单件货物运营成本偏高。第三方快递驿站指与多家物流公司签订营业末端范围快件投递外包合同的物流网点。可分为专职驿站和兼职驿站,专职快递驿站仅经营快递业务,运营水平专业化程度较高;兼职驿站依附于超市、小卖部、物业等固有店面存在,多数仅提供代存快件业务。快递驿站时效优化,业务量充足,但规范管理难度大,用户体验差异明显。智能快递柜是由金属柜子和智能系统组成,具有收寄快件功能的智能快递接收终端,客户可全天自助完成取件,快件放置超过设定时间将收取费用,其他问题需要致电客服或登录相应网站咨询。此类型网点设备安装成本较高,后期运营成本昂贵,服务对象有限,仍处于发展阶段。

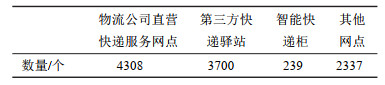

本文数据来自于2022年8月利用高德地图API接口通过Python语言编写代码,按照高德地图分类编码,获取邮局、邮政速递、物流速递相关POI数据,经过筛选后共得到10584个重庆市物流末端网点数据点,抓取数据均包含数据名称、所属区县、地理位置等,分类归于以上三类物流末端网点(表 2)。但是由于部分地区物流末端使用车辆配送或以其他店面代存等方式,导致抓取POI数据时无法识别,因此获取的数据与实际物流末端配送网点数量存在细微差别。

| 表 2 重庆市各类物流末端网点数量统计 Tab.2 Number Statistics of Typical Logistics Terminal Network in Chongqing |

空间自相关分析是基于空间位置对要素分布之间相关性进行的分析[32],分为全局自相关和局部自相关两部分。全局自相关是反映整个研究区域的空间关联性,局部自相关则分析研究要素在局部空间的空间关联程度,显现空间集聚区域。本文利用全局Moran's I指数和局部Moran's I指数对重庆市物流末端网点进行测度;并结合冷热点分析,表征重庆市各类快递物流末端网点的聚类分布特征。

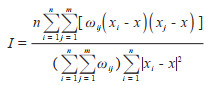

全局Moran's I指数计算公式为:

|

(1) |

其中,I为全局Moran指数,取值范围在-1到1之间;n为重庆市区县总数;m为区县i邻近区县数量;xi和xj为区县i和j的物流末端网点数目;x为各区县物流末端数目平均值;ωij为空间权重值。全局Moran's I指数>0,表示物流末端网点空间正相关;全局Moran's I指数<0,表示空间负相关;全局Moran's I指数=0,表示不存在空间自相关性。

局部Moran's I指数计算公式为:

|

(2) |

其中,Ii为局部Moran指数;n、m、x、xi、xj与全局Moran指数公示中含义相同;ωij为空间向量矩阵。局部Moran's I指数>0,表示该区县与周边区县物流末端网点数量相似;局部Moran's I指数 < 0,表示与邻近空间不相似。

1.3.2 不均衡指数不均衡指数多用于测度区域内点要素的分布均衡性特征[33]。本文运用不均衡指数探索重庆市城乡物流末端网点布局情况。计算公式如下:

|

(3) |

其中S为不均衡指数;Yi为各区县城区/乡镇快递物流末端网点数量占重庆市城区/乡镇网点数量比例从大到小排序后第i位的累计百分比;n为区县数量。S取值在0—1之间,取值越大说明快递物流末端网点分布越不均衡。当S=0时,说明物流末端网点平均分布于重庆市各区县;当S=1时,说明物流末端网点集中分布于重庆市某一区县。

1.3.3 最邻近指数最邻近点指数是测量地理空间中点状事物之间邻近程度的地理指标[33]。本文将快递物流末端网点抽象为点,运用最邻近点指数来探求重庆市各类物流末端网点的集聚状况。公式如下:

|

(4) |

其中,R为最邻近点指数;ra为个网点分布的平均实际最邻近距离;rb为理论最邻近距离;n为重庆市末端网点样本数量;A为研究区域面积。当R>1时,表示网点空间分布趋于均匀;当R=1时,表示物流末端网点呈现随机分布;当0 < R < 1时,表示网点空间分布趋于集聚;当R=0时,表示网点空间分布彻底集聚,所有网点重合。

1.3.4 案例分析法案例分析法是从具有代表性的事物出发开展相关研究从而获得一般普遍规律的方法。文章选择柳荫镇快递物流末端网点为典型案例,通过实地调研和访谈,分析重庆市乡镇末端网点布局和组织运营的模式,归纳不同设施网点类型组织运营特征。

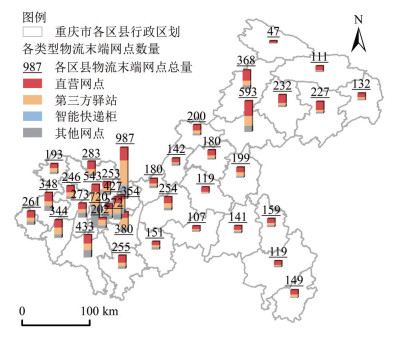

2 重庆市城乡物流末端网点数量和城乡分布格局 2.1 重庆市城乡物流末端网点总体格局特征(1)重庆市各区县物流末端网点分布不均,在主城都市区等经济水平较高区域集中分布。将获取的数据运用ArcGIS进行可视化表达,各区县之间网点分布差距较大(图 1),渝北区、九龙坡区、沙坪坝区和万州区四个区县网点数量超过500个,其中数量最多的区县为渝北区,网点数量987个;而物流末端网点数量低于200个的区县主要分布于重庆市中部和东南部区县,城口县网点数量最少,仅47个网点。中心城区及其周边地区和万州区的物流末端网点数量远高于其他区县,上述区域均为重庆城市发展核心区域,区域内人口稠密、公共服务配套设施完备,因此物流末端网点分布较为密集。

|

图 1 重庆市各区县物流末端网点数量 Fig.1 Number of Logistics Terminal Network in Each District and County of Chongqing |

(2)重庆市城乡物流末端网点中物流公司直营快递服务网点和第三方驿站占据比重高。由重庆区县各类物流网点的数量堆积柱状图可知,不同网点因为设立目的不同、运行模式差异,布局结构存在较大差别(图 1)。直营网点数量最多,达4308个,集中布局在中心城区和万州区周边区县,与重庆市各区县整体物流网点数量分布特征基本一致;第三方驿站3700个居于第二,第三方驿站设立以盈利为目的,因此集中在主城都市区以及各区县城区范围,各区县布局数量差异明显;智能快递柜网点是数量最少的类型,仅在重庆市15个区县有布局,集中在经济发展较快的中心城区,其他区县零星分布。

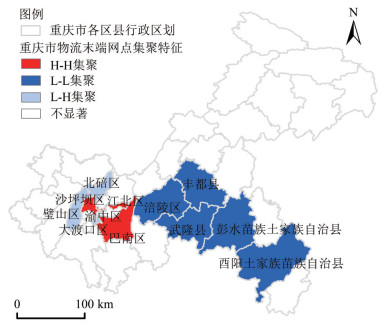

(3)重庆城乡物流末端网点整体呈现集聚分布态势,各区县网点发展较为独立、关联较少。使用GeoDa软件建立以重庆市各区县作为基本空间单元的空间权重。一方面,计算得出重庆市物流末端网点空间分布全局Moran's I指数为0.249,且p值为0.018、z值为2.655,通过了显著性检验,表明重庆市物流末端网点空间布局整体上呈现显著的集聚分布态势。由于重庆山地地形,无法大范围集中连片发展,各区域发展较独立。另一方面,通过LISA聚类地图显示局部区域的空间自相关性(图 2),H-H集聚区有巴南、沙坪坝、江北3个区县,以上区县及其周边地区区域发展综合质量较高,因此物流网点布局均较密集。L-L集聚区处于渝东南片区的涪陵、丰都、武隆、彭水和酉阳5个区县,所在区域地势崎岖、人口稀少、基础设施相对薄弱,因此区域内网点数量较少。L-H集聚区分布于璧山、北碚、大渡口和渝中4个区县,集聚区内网点分布与周边区县呈现负相关态势,渝中区由于行政面积狭小,住宅区建设较周边区域较少,剩下三个区县发展较缓,因此这四个区县网点分布少于周边区域。其他区县经济发展水平参差不齐,物流网点等公共服务设施配置能力不均,因此局部空间自相关分析结果为不显著。

|

图 2 重庆市物流末端网点数量集聚特征 Fig.2 Agglomeration Characteristics of Logistics Terminal Network in Chongqing |

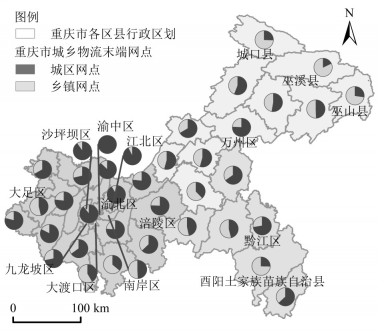

基于重庆市街道和乡镇划定,统计重庆市各区县城区和乡镇物流末端网点数量(图 3),重庆市城区共有7316个物流末端网点,占重庆市所有物流末端网点的69.12%。

|

图 3 重庆市各区县城乡物流末端网点占比 Fig.3 Proportion of Urban and Rural Logistics Terminal Network in Each District and County of Chongqing |

(1)主城都市区等经济发展水平较高区域的城区物流末端网点远多于乡镇。通过计算得出重庆市城区物流末端网点不均衡指数为0.44(< 1),乡镇网点不均衡指数为0.32(< 1),均呈现不均衡分布的状态,城区网点不均衡程度更强烈。按照重庆市“一区两群”发展格局,尤其主城都市区中的人口密度大,城区网点数量密集,占比达到75.04%,与重庆市主城都市区城镇化水平大致相同,其中渝中区没有乡镇区域,城区物流网点达到100%。

(2)渝东南、渝东北地区城乡物流末端网点数量总体相当,部分镇乡物流末端网点数量高于城区。两群区域中渝东北三峡库区城镇群11区县以绿色生态发展为主,该区域的城区网点数量占比仅55.72%,各区县的网点占比差异较大,其中万州区作为区域性中心城市,城区物流网点占

比高达75.72%;处于重庆市东北区域的城口、巫溪、巫山三县,人口集聚和产业发展不充分,城区物流网点占比不到30%,乡镇物流网点数量远多于城区。渝东南武陵山区城镇群6区县以建设文旅产业融合发展为目标,区域景观和民俗特色明显,大力发展旅游产业,物流末端网点发展满足居民日常及旅客需要,其中黔江区作为区域发展中心,城区网点数量占比达72.33%,酉阳县城区网点数量仅占25.21%,其他区县城乡物流末端网点数量分布总体相当,整体上渝东南地区城区物流末端网点占比为55.38%。

2.3 重庆市典型物流末端网点城乡分布差异根据获取到的重庆市物流末端网点POI数据,按前文共分为三类典型物流末端网点,分别是物流公司直营快递服务网点、第三方快递驿站、智能快递柜。

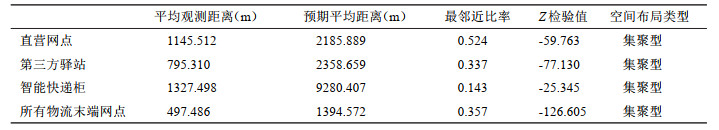

(1)各类物流网点均呈现明显集聚分布特征。通过计算重庆市各类物流末端网点最邻近点指数(表 3),结果显示各类型网点最邻近比率均 < 1,Z检验值< -2.58,在1% 的显著性水平下通过检验,物流末端网点整体最邻近比率值为0.357,说明重庆市各类物流末端网点整体在空间布局上呈现明显的集聚特征。

| 表 3 不同类型物流末端网点最邻近指数 Tab.3 The Nearest Neighbor Index of Different Types of Logistics Terminal Networks |

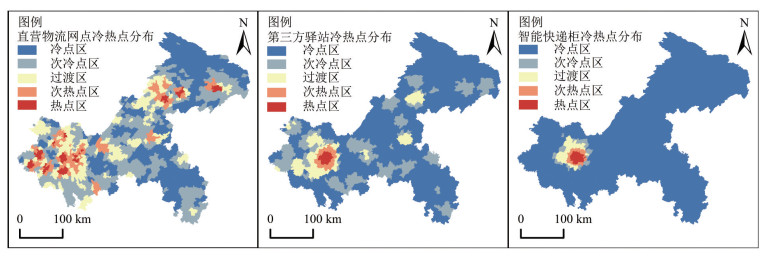

(2)重庆市各类物流末端网点集聚程度按照智能快递柜>第三方驿站>直营快递服务网点排列。由于各类网点的布局导向和运营理念差异,因此空间分布存在较大差别(图 4)。智能快递柜的城乡布局数量差异明显,极大部分的智能快递柜分布于城区,占比高达91.21%,在中心城区形成大范围热点区。乡镇智能快递柜仅在中心城区中部分发展较快镇区零星设立。第三方驿站作为民营企业,企业为获取到更高的利润,因此在城区等经济发展水平较高的物流需求旺盛区域密集分布。直营网点在主城都市区和万州、云阳、奉节等渝东北城区等多处形成较明显的热点区,其中邮政网点作为国有独资企业,拥有一个全国性立体化运输网络,乡镇网点覆盖率、建制村通邮率100%,由此渝东北和渝东南的部分区县乡镇直营末端网点的数量多于城区,直营网点在城乡布局上较其他类型网点更加均衡。

|

图 4 重庆市各类型物流末端网点冷热点分布 Fig.4 Distribution of Clod and Hot Spots of Each Types of Logistics Terminal Networks in Chongqing |

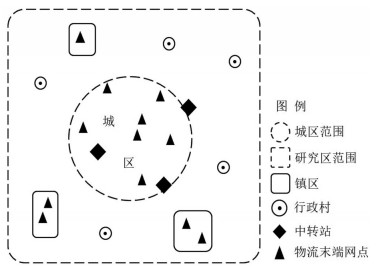

(1)重庆市城乡物流形成城市—镇/乡的场镇两级物流网点组织布局结构。通过重庆市柳荫镇及多个城乡物流网点体系不难发现重庆城乡物流网点一般布局在城区和镇/乡的场镇区域,而行政村中并未有物流末端网点建设和布局。具体来看,较高层级物流中转站一般位于县城周边用地条件较好、交通方便且地价较低的城郊地区(图 5、图 6)。具体在案例地北碚区柳荫镇看,层级较高且辐射整个北碚区的中转站多分布在距离北碚中心城区约2—3 km的城郊周边地区,在柳荫镇场镇分布有多家乡镇级物流末端网点,但行政村中尚未建设正规物流末端网点,而是由邮政快递员送货进村直接与消费者进行交互式配送或者居民自行前往镇/乡的场镇的物流网点寄取包裹。总而言之,物流中转站和物流末端网点的布局基本形成了城市—镇/乡的场镇两级物流网点组织结构,层级结构明显,各个层级的物流网点相互联系、相辅相成,共同构造一个完整的物流网点组织结构。而数量广大的乡村尚未有物流末端网点布局,对于城乡物流一体化和乡村流通体系建立具有一定的阻碍影响。

|

图 5 重庆市城乡快递物流网点组织布局结构示意图 Fig.5 Schematic Diagram of Chongqing Urban and Rural Express Logistics Network Organization Sketch Map |

|

图 6 柳荫镇镇区快递物流末端网点分布图 Fig.6 Distribution of Express Logistics Terminal Network in Liuyin Town |

(2)快递物流末端网点选址重点考虑租金成本、市场、交通等要素。因为末端网点直面不同类型顾客,在选址上要满足不同顾客的需求,从而提高组织效率创造更高价值,案例地柳荫镇共布局有三个物流末端网点分别是邮局、大众超市代存点、兔喜生活。柳荫镇物流末端网点均位于镇区边界线范围内部,临近居民住宅区或是在道路交叉口人流量大的区域(图 6)。通过调研访谈发现物流末端网点选址考虑因素:首先网点租金成本是基本因素,由于末端网点效益无法支撑商业中心等高地价区域租金,住宅区等租金成本相对低廉且靠近客户区域成为首选。此外还有运营成本,如智能快递柜运营维护成本高昂,尤其需要充足的业务量保障收益,因此多选址在小区、写字楼出入口等人流量密集区域,具有市场邻近性特征;其次交通便利程度是物流末端网点选址的另一要素,无论配送货物或是客户提取货物都需要良好的交通条件为载体。

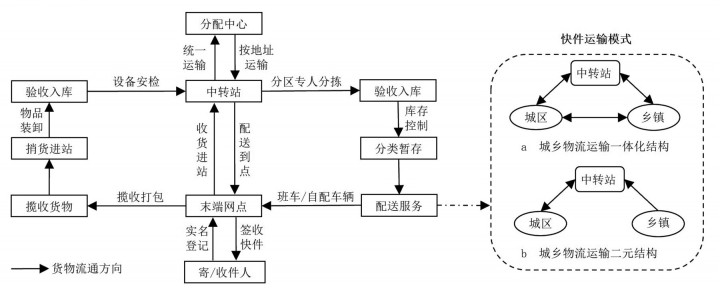

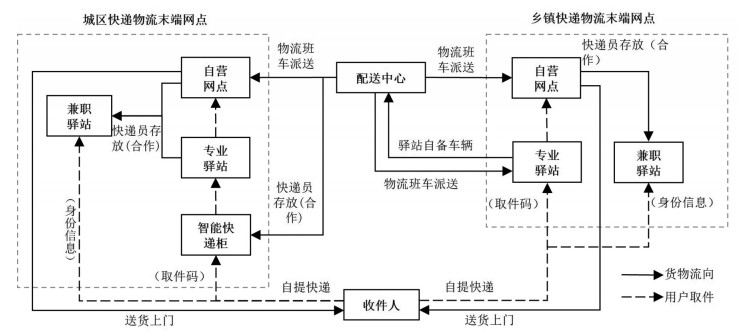

3.2 重庆市城乡快递物流末端网点组织运营模式(1)城乡快递物流运输模式呈现一体化发展和二元结构并存。重庆市城乡快递物流末端网点现已形成较为完整的城乡运营流程和组织体系(图 7):首先,全国各地快件送至重庆分配中心,依据不同区域送至不同公司的中转站。其次,在中转站经过设备安检、分类记录后验收入库,每日根据配送路线或是收货地址分区域进行分拣,在装车前全部分类,分拣完成后暂存至不同区域位置。然后,根据快递公司与末端网点之间的合约状况,由物流公司班车或是自配车辆按照规定相关要求配送至网点,与末端网点完成货物交接,并做好记录。最后,用户经过物流末端网点完成整个取件过程。同理,重庆市寄送快件业务也遵循反向的同样的运营流程。

|

图 7 快递物流末端网点基础运行流程 Fig.7 Express Logistics Terminal Network Basic Operation Process |

货物由物流中转站向末端网点转移的过程中,邮政、顺丰等大型物流企业形成完整物流链条,城区和乡镇运输方式一致,重庆市深入村级层面的快递运输服务主要得益于“快递入村”、“邮快合作”项目深入推进,通过邮政快递员与村内收件人完成面对面的交互式配送,城乡快递物流呈现一体化结构发展。由于物流末端网点建设具有明显的公共性和市场性的双重属性,乡镇地区聚居点较分散,在乡村地区难以兼顾两种属性,且末端网点距离物流中转站距离较远,不便于班车配送路线安排,因此存在乡镇级末端网点向中转站的反向物流的多品牌共同配送模式,行政村内的客户需要自行前往镇区末端网点取件,此类型物流运输呈现城乡快递物流运输二元化发展模式。

(2)乡镇快递物流末端网点服务能力不足,城乡物流双向循环效率有待提升。农村物流基础设施建设落后,与增长迅速的电子商务发展需求不匹配,在网点的运营过程中,基本由人工处理,网点精细化管理水平较弱、物流信息平台建设较为落后。通过案例地柳荫镇三个物流末端网点运营状况可知,每日邮局快件由班车自歇马中转站运输至末端网点,需要收件人一个月内自行前往网点收取快递;特快专递需要快递员使用摩托车等便捷进村的交通工具送至收件人指定位置。兔喜生活网点的快件到达后经过排序取件码,收件人需在一周内前往网点取件。大众超市暂存顺丰滞留件,内部缺少物流设施设备,取件人自行核对快件信息完成取件,快件管理松散。重庆市城乡物流网点运营中,可归纳为两种与收件人接触的运营模式(图 8),一类是收件人与末端网点双向交互配送模式。直营网点如顺丰、京东、邮政等大型物流企业,需要通过与消费者直接交流而全面了解市场,时刻把握市场动向,因而在运营过程中实施送货上门服务。另一类是消费者自行前往末端网点取件模式。物流公司为了减少快递员的运输时间,达到更高的业务量赚取更多利润,采用的运营模式是让消费者自行前往末端网点取件,尤其在乡镇中网点运营仅停留在场镇范围,乡村共同配送物流发展建设进程较慢,行政村内消费者无法享受网点功能,重庆市城乡物流一体化发展有所欠缺。

|

图 8 重庆市城乡快递物流末端网点运营模式 Fig.8 Operation Mode of Chongqing Urban and Rural Express Logistics Terminal Network |

本文基于高德地图的POI数据和部分实地调研数据,对重庆市城乡物流末端网点类型、组织体系、布局特征进行分析,并对城乡物流末端网点运营模式进行总结。得到以下结论:

(1)重庆市城乡物流末端网点主要包括物流公司直营快递服务网点、第三方驿站、智能快递柜三类。在数量上物流公司直营网点和第三方驿站整体占优,直营网点和智能快递柜在城区数量远多于乡镇,直营网点在城乡的数量大致相当;物流末端网点在布局上集聚分布于经济发展水平较高区域,集聚程度方面智能快递柜>第三方驿站>物流公司直营网点,智能快递柜基本集中分布于城区,乡镇地区直营网点中的邮政网点则居于重要地位。

(2)重庆市城乡快递物流体系主体框架基本形成,呈“城市—镇/乡场镇”的两级物流网点组织布局结构,数量广大的行政村地区快递物流服务下沉不够,物流末端网点布局不足。物流末端网点选址重点考虑租金、运营成本、市场和交通等要素。

(3)重庆市城乡快递物流运营组织模式呈现“一体发展”和“二元结构”特征并存。在信息网络管理下,城乡快递运输衔接基本通畅,物流运营实现一体化管理,但乡镇末端网点运营的精细化管理欠缺,货物运输主体多元等问题二元结构明显,是当前城乡物流双向流通的融合一体化发展的症结。

现阶段中国物流网点布局处于快速发展阶段,地区间物流网点分布和运营模式地域差异显著、城乡间物流网点布局城乡差异明显。以重庆为代表的西部地区城乡物流网点布局呈现较为明显的“城市单核”发展态势,这与东部地区呈现的“多级多点”发展格局有所区别[18],且不同类型物流设施网点在城乡地区空间布局上存在空间集聚程度的差异。因此,对于地处西部且集大城市、大农村、大山区和大库区为一体的重庆市而言,面对物流新业态、新需求、新挑战,要实现城乡物流一体化发展目标,一方面需要充分发挥直营网点贴近市场、快递驿站方便快捷、智能快递柜寄递不限时和隐私性强等各类物流设施网点的优势,联系城市业务量大、乡村业务覆盖范围广的实际特征,合理布局规划各类网点位置,积极培育有效经营主体,构建完善的城乡物流网络体系;另一方面针对物流发展较为薄弱的农村地区,完善物流基础设施建设,强化邮政体系在末端寄递的基础性作用,提高农村地区寄递服务能力和效率,扩大“快递进村”范围,为农村电子商务发展提供基础性保障;第三,在推动城乡物流供应链管理方面,建议由公共部门主导建立城乡间物流资源的共享信息平台,共建城乡物流共同配送中心,加快构建现代化城乡双向流动物流体系,促进重庆市城乡物流一体化发展。

| [1] |

陈治国, 陈俭, 杜金华. 我国物流业与国民经济的耦合协调发展——基于省际面板数据的实证分析[J]. 中国流通经济, 2020, 34(1): 9-20. [Chen Zhiguo, Chen Jian, Du Jinhua. Study on coupling coordination development between logistics industry and national economy in China: An empirical analysis based on provincial panel data[J]. China Business and Market, 2020, 34(1): 9-20.] |

| [2] |

张锦, 陈义友. 物流"最后一公里"问题研究综述[J]. 中国流通经济, 2015, 29(4): 23-32. [Zhang Jin, Chen Yiyou. The review of research on the "last mile" in logistics[J]. China Business and Market, 2015, 29(4): 23-32. DOI:10.3969/j.issn.1007-8266.2015.04.004] |

| [3] |

罗震东, 何鹤鸣. 新自下而上进程——电子商务作用下的乡村城镇化[J]. 城市规划, 2017, 41(3): 31-40. [Luo Zhendong, He Heming. New urbanization from below in China: Rural urbanization driven by e-commerce[J]. City Planning Review, 2017, 41(3): 31-40.] |

| [4] |

Dablanc L, Browne M. Introduction to special section on logistics sprawl[J/OL]. Journal of Transport Geography, 2019, 88: 102390. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.01.010.

|

| [5] |

Hesse M. Urban space and logistics: On the road to sustainability?[J]. World Transport Policy and Practice, 1995, 1(4): 39-45. DOI:10.1108/13527619510102034 |

| [6] |

Chen Zhengyu, Chen Hao, Ho Koki. Analytical optimization method for space logistics[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2018, 55(6): 1582-1586. DOI:10.2514/1.A34159 |

| [7] |

沈丽珍, 席广亮, 秦萧, 等. 基于快递物流测度的区域流动空间特征——以江苏省为例[J]. 人文地理, 2018, 33(1): 102-108. [Shen Lizhen, Xi Guangliang, Qin Xiao, et al. The research on the characteristics of the regional space of flows based on measurement of the express logistic of flows: A case study of Jiangsu Province[J]. Human Geography, 2018, 33(1): 102-108. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.01.013] |

| [8] |

程秀娟, 李晶晶, 杨洁辉, 等. 河南省物流业空间格局——基于百度地图和面板数据[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 114-122. [Cheng Xiujuan, Li Jingjing, Yang Jiehui, et al. Spatial patterns of Henan logistics industry based on a geographic analysis of Baidu maps and panel data[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 114-122. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.05.014] |

| [9] |

崔宏凯, 张林, 王子健, 等. 物流产业发展和区域经济增长的关联效应研究——基于长江经济带三大都市圈的面板数据[J]. 经济问题, 2021(3): 78-85. [Cui Hongkai, Zhang Lin, Wang Zijian, et al. Research on the correlation effect between the development of logistics industry and regional economic growth: Based on panel data of three metropolitan areas of the Yangtze Economic Belt[J]. On Economic Problems, 2021(3): 78-85.] |

| [10] |

郭子雪, 曹秀萌. 低碳视角下物流产业与区域经济耦合协调发展——以京津冀为例[J]. 河北农业大学学报(社会科学版), 2022, 24(2): 16-24. [Guo Zixue, Cao Xiumeng. The coordinated development of logistics industry and regional economy from the perspective of low carbon: Taking Beijing, Tianjin and Hebei as an example[J]. Journal of Hebei Agricultural University (Social Sciences), 2022, 24(2): 16-24.] |

| [11] |

戢晓峰, 张雪, 陈方, 等. 基于多源数据的区域物流与经济发展关联特性分析——以云南省为例[J]. 经济地理, 2016, 36(1): 39-45. [Ji Xiaofeng, Zhang Xue, Chen Fang, et al. Associated characteristics analysis of regional logistics and economic development based on Multi-Source Data: The case of Yunnan Province[J]. Economic Geography, 2016, 36(1): 39-45.] |

| [12] |

王钰, 疏爽. 物流产业集聚对区域经济增长的空间溢出效应研究——基于长三角城市群的实证分析[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2021, 27(1): 76-89. [Wang Yu, Shu Shuang. On the spatial spillover effect of logistics industry agglomeration on regional economic growth: Based on the empirical analysis of the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Journal of Central South University (Social Sciences), 2021, 27(1): 76-89.] |

| [13] |

苏欣. 绿色供应链视角下的我国物流企业创新发展路径探讨[J]. 商业经济研究, 2021(8): 110-113. [Su Xin. Research on the innovation development path of logistics enterprises in China from the perspective of green supply chain[J]. Journal of Commercial Economics, 2021(8): 110-113. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2021.08.030] |

| [14] |

谢泗薪, 帅世耀. 供给侧改革下物流企业战略发展路径与策略创新[J]. 中国流通经济, 2017, 31(2): 31-38. [Xie Sixin, Shuai Shiyao. Research on the strategic development path and tactics innovation of logistics enterprises under the background of supply-side reform in China[J]. China Business and Market, 2017, 31(2): 31-38.] |

| [15] |

朱慧, 周根贵. 国际陆港物流企业空间格局演化及其影响因素——以义乌市为例[J]. 经济地理, 2017, 37(2): 98-105. [Zhu Hui, Zhou Gengui. Spatial agglomeration evolution and influencing factors of logistics enterprises in international inland port: A case study of Yiwu City[J]. Economic Geography, 2017, 37(2): 98-105.] |

| [16] |

宗会明, 陈欣, 易峥. 基于POI数据的重庆市主城区批发业空间分布特征研究[J]. 现代城市研究, 2020(5): 24-31. [Zong Huiming, Chen Xin, Yi Zheng. Spatial pattern and distribution characteristics of wholesale industry in Chongqing's urban area based on POI Data[J]. Modern Urban Research, 2020(5): 24-31.] |

| [17] |

叶飞, 周凌云, 刘启钢, 等. 铁路货运场站物流设施设备集中管理模式研究[J]. 铁道运输与经济, 2021, 43(11): 42-46, 55. [Ye Fei, Zhou Lingyun, Liu Qigang, et al. Centralized management mode for logistics facilities and equipment in railway freight yards[J]. Railway Transport and Economy, 2021, 43(11): 42-46, 55.] |

| [18] |

李国旗, 金凤君, 陈娱, 等. 基于物流热度的中国物流业空间格局[J]. 地理科学进展, 2015, 34(5): 629-637. [Li Guoqi, Jin Fengjun, Chen Yu, et al. Spatial patterns of logistics industry based on a geographic analysis of hotness degree[J]. Progress in Geography, 2015, 34(5): 629-637.] |

| [19] |

林刚, 范仓海. 农村电商物流网点空间布局差异性分析与合理性评价——以长三角地区为例[J]. 商业经济研究, 2021(19): 115-118. [Li Gang, Fan Canghai. Analysis and rationality evaluation of spatial layout differences of rural e-commerce logistics outlets: A case study of the Yangtze River Delta region[J]. Journal of Commercial Economics, 2021(19): 115-118.] |

| [20] |

李如达. 农村快递企业经营模式探讨[J]. 农业科技与信息, 2018(14): 68-71. [Li Ruda. Discussion on the business model of rural express delivery enterprises[J]. Agricultural Science-Technology and Information, 2018(14): 68-71.] |

| [21] |

刘泠岑, 孙中孝, 吴锋, 等. 基于夜间灯光数据的中国县域发展活力与均衡性动态研究[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 811-823. [Liu Lingcen, Sun Zhongxiao, Wu Feng, et al. Dynamics of developmental vitality and equilibria of counties in China based on nighttime lights data[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(4): 811-823.] |

| [22] |

吴志强, 叶锺楠. 基于百度地图热力图的城市空间结构研究——以上海中心城区为例[J]. 城市规划, 2016, 40(4): 33-40. [Wu Zhiqiang, Ye Zhongnan. Research on urban spatial structure based on Baidu heat map: A case study on the central city of Shanghai[J]. City Planning Review, 2016, 40(4): 33-40.] |

| [23] |

陈梦根, 张帅. 中国地区经济发展不平衡及影响因素研究——基于夜间灯光数据[J]. 统计研究, 2020, 37(6): 40-54. [Chen Menggen, Zhang Shuai. Regional economic imbalance in China and the influence factors: Based on night-time light data[J]. Statistical Research, 2020, 37(6): 40-54.] |

| [24] |

王占宏, 白穆, 李宏建. 地理空间大数据服务自然资源调查监测的方向分析[J]. 地理信息世界, 2019, 26(1): 1-5. [Wang Zhanhong, Bai Mu, Li Hongjian. Direction analysis on service for natural resource investigation and monitoring using geospatial big data[J]. Geomatics World, 2019, 26(1): 1-5.] |

| [25] |

吴俊杰, 郑凌方, 杜文宇, 等. 从风险预测到风险溯源: 大数据赋能城市安全管理的行动设计研究[J]. 管理世界, 2020, 36(8): 189-202. [Wu Junjie, Zheng Lingfang, Du Wenyu, et al. From risk predicting to risk tracing: An action design research on big data-enabled urban security management[J]. Journal of Management World, 2020, 36(8): 189-202.] |

| [26] |

薛冰, 肖骁, 李京忠, 等. 基于兴趣点(POI)大数据的东北城市空间结构分析[J]. 地理科学, 2020, 40(5): 691-700. [Xue Bing, Xiao Xiao, Li Jingzhong, et al. Analysis of spatial economic structure of northeast China cities based on points of interest big data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(5): 691-700.] |

| [27] |

宗会明, 吕瑞辉. 基于物流企业数据的2007—2017年中国城市网络空间特征及演化[J]. 地理科学, 2020, 40(5): 760-767. [Zong Huiming, Lv Ruihui. The spatial characteristics and evolution of Chinese urban network based on logistics enterprise data in 2007-2017[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(5): 760-767.] |

| [28] |

丁彦文, 许捍卫, 汪成昊. 融合OSM路网与POI数据的城市功能区识别研究[J]. 地理与地理信息科学, 2020, 36(4): 57-63. [Ding Yanwen, Xu Hanwei, Wang Chenghao. Research on urban functional area recognition integrating OSM road network and POI data[J]. Geography and Geo-Information Science, 2020, 36(4): 57-63.] |

| [29] |

赵鑫, 宋英强, 刘轶伦, 等. 基于卫星遥感和POI数据的人口空间化研究——以广州市为例[J]. 热带地理, 2020, 40(1): 101-109. [Zhao Xin, Song Yingqiang, Liu Yilun, et al. Population spatialization based on satellite remote sensing and POI data: Guangzhou as an example[J]. Tropical Geography, 2020, 40(1): 101-109.] |

| [30] |

肖作鹏, 王缉宪, 袁泉, 等. 国际视野下城市物流政策实践的挑战与创新[J]. 国际城市规划, 2022, 37(4): 4-11. [Xiao Zuopeng, Wang Jixian, Yuan Quan, et al. International urban logistics policy practices: Challenges and innovations[J]. Urban Planning International, 2022, 37(4): 4-11.] |

| [31] |

孙占权. 基于电商环境的农村物流体系构建策略探讨[J]. 商业经济研究, 2019(7): 77-80. [Sun Zhanquan. Discussion of rural logistics system construction strategy based on e-commerce environment[J]. Journal of Commercial Economics, 2019(7): 77-80.] |

| [32] |

肖臻泉, 莫合塔尔普拉提, 安朝高. 基于POI数据的新疆农家乐空间分布特征及影响因素研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2022, 44(4): 144-154. [Xiao Zhenquan, Polat Muhtar, An Chaogao. Spatial distribution and influencing factors of Xinjiang farmhouse resorts: An analysis based on POI data[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2022, 44(4): 144-154.] |

| [33] |

王金伟, 郭嘉欣, 刘乙, 等. 中国滑雪场空间分布特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 390-405. [Wang Jinwei, Guo Jiaxin, Liu Yi, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of ski resorts in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 390-405.] |