作为智慧城市的基本组成单元及在较小尺度上的实践[1],智慧社区是当前国内外城市研究的热点内容。智慧社区是通过使用ICT技术为社区居民提供高质量服务,从而提高社区居民幸福指数的社区发展模式[2]。智慧社区的发展与应用源于20世纪80年代美国对住宅智能化技术的实践,其本质是对社区的信息化建设[2]。智慧社区通过将ICT技术整合到社区基础设施中,能够有效提升社区管理水平和服务效率,满足社区居民在养老、教育、医疗等服务需求。

我国国家“十四五”规划纲要进一步明确推进以人为核心的新型城镇化,旨在实现城市精细化治理的“最后一公里”。规划中要求以加强城镇社区建设为手段,通过打造线上及线下的社区平台和服务机构,推进建设便民惠民智慧服务圈。在这一背景下,相关中文研究多数讨论ICT技术对城市社区建设的影响,涉及地理学、城市规划和公共管理学等学科。其中,地理学以社区为单位,开展了ICT技术应用与居民生活质量[3]、社区管理服务优化[4]、居民参与等方面的研究[5]。这些研究认为,ICT技术不仅影响小尺度城市社区的地域空间演化,也为城市地理学研究提供更为丰富的研究议题和数据[6-8]。城市规划、公共管理等学科的研究主要从智慧社区建设参与者的角度,分析智慧社区的治理模式[9-12],并认为建设智慧社区是提升社区韧性[13]、疏解特大城市功能的重要策略[14]。

智慧社区的中文研究取得了较为丰富的研究成果,但在研究视角的丰富性、研究内容的系统性方面,仍然需要一定的启发和完善。首先,部分研究虽然探讨了智慧社区的定义和基本特征,但是缺少对其概念内涵的全方位、多维度分析。其次,我国智慧社区建设实治理、协同治理等模式;这些模式由于社区居民的广泛参与,可以有效促进智慧社区的地方化和场景化(contextualization)过程。因此,近十年的西方研究在智慧社区学术领域具有重要意义,特别对中国智慧社区建设提供了启发。这些研究为智慧社区的概念和理论框架奠定了基础,深入探讨了物联网、大数据、人工智能等关键技术及其在智慧社区中的应用。此外,研究成果还包括智慧社区治理和参与的最佳实践案例,为中国智慧社区的治理体系和居民参与机制提供了借鉴。最后,关注智慧社区的可持续发展和社区创新模式,为中国智慧社区的可持续发展提供了理论支持和实践经验。总之,对西方研究成果的梳理对中国智慧社区的理论发展与实践具有重要价值和启示意义。

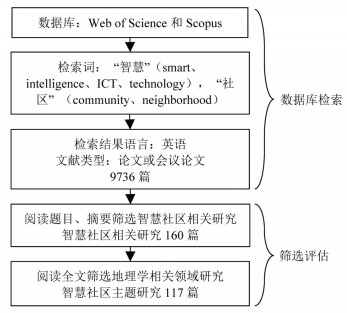

2 研究方法本研究系统性梳理最近十年西方对智慧社区的相关研究,文献检索分析包括以下步骤。首先,由于智慧社区最近十年才兴起,为此文献检索时间段设定在2010年1月至2021年10月,采用Web of Science和Scopus数据库对相关文献进行检索。其次,采用指向“智慧”的英文关键词,主要包括“smart”、“intelligence”、“ICT”、“technology”,和指向“社区”的关键词,包括“community”和“neigh‐ borhood”;对关键词进行排列组合检索文献。第三,限制检索结果语言为英语,文献类型为论文或会议论文,检索得到9736篇论文。第四,通过查看并阅读检索结果的题目、摘要后,本研究筛选得出研究对象包含智慧社区、研究内容涉及智慧社区理论与实际建设的研究论文160篇。最后,通过阅读全文筛选地理学及相关领域的智慧社区研究,最终筛选得到117篇文献作为本研究的分析对象(见图 1)。

|

图 1 文献检索筛选流程图 Fig.1 The Flow Chart of Literature Retrieval and Screening |

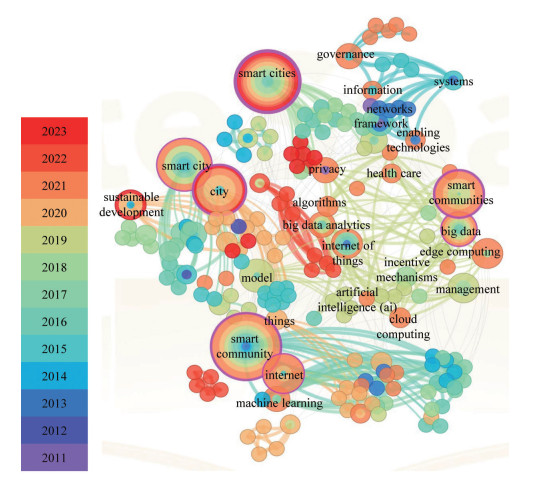

使用CiteSpace对筛选的智慧社区论文进行关键词时间线图的制作,发现与智慧社区高频共现的关键词还包括隐私、物联网、公共价值、智慧城市、人工智能等(图 2)。关键词以智慧社区发展为中心主线,随时间推移由技术逐渐转向应用决策。智慧社区技术领域的关键词,如ICT技术、车辆通信等,最早出现在研究中,但近年来其研究热度有所减弱;而智慧社区应用领域的关键词,如决策制定、可持续发展等,出现年份相对较晚,但近期的研究热度却有所上升。

|

图 2 相关文献关键词网络图 Fig.2 Basic Concepts and Application Fields of Smart Community |

基于所获得文献,本研究采用主题分类的方法,对文献内容进行综述。分析表明,西方智慧社区的研究主要集中在美国、日本、英国、马来西亚、加拿大、意大利等国家。相关研究对智慧社区的基本内涵、基本内容、智慧社区的实施、评价与反思等相关问题进行了研究讨论。基于分析结果,第三部分将重点分析智慧社区的理论内涵、发展模式及其存在不足,第四部分对全文进行总结,并结合已有中文文献,提出西方研究对我国智慧社区研究的启示。

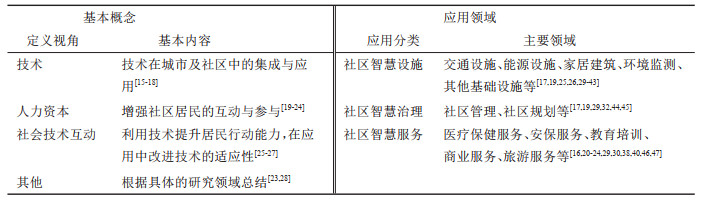

3 智慧社区研究进展 3.1 智慧社区概念的提出与发展关键词网络图(图 2)与文献内容分析表明,智慧社区的概念自产生以来,经历了强调技术主导,到重视居民互动过程,最终到强调依托技术手段提升社区居民可行能力,即社会技术互动的转变(见表 1)。

| 表 1 智慧社区基本概念和应用领域 Tab.1 Basic Concepts and Application Fields of Smart Community |

技术视角下的智慧社区强调体现技术在城市社区生产生活、环境保护、公共安全等方面的应用价值。圣地亚哥大学通讯国际中心在1997年发布的《智慧社区指南》中着重强调了智慧社区是不同主体使用ICT技术改变其所在地区的生活和工作方式的发展模式。Li等认为,智慧社区是多个智慧家庭网络相互联系、信息共享的社区模式[16];Qi等在定义中将住宅物业服务、社区公共区域服务和物流服务的信息化管理作为智慧社区的功能[17]。总而言之,智慧社区强调将ICT技术应用到城市和社区的各种系统和流程中,对城市核心运行系统的所有关键信息进行传感、分析和整合,以提高城市系统的运行效率及改善居民生活质量。

人力资本视角下的智慧社区强调居民作为人力资本和社会资源的拥有者,能够为社区发展提供地方化的知识、观点、需求、信息和资源。该视角下的智慧社区相较于关注技术应用,更加重视居民团结意愿和行动取向对社区稳定性和凝聚力产生的影响。因此概念中的智慧更加强调社区居民的互动与参与,及其对社区建设所贡献的人力资本和资源。例如,Kim等在定义中强调,智慧社区建设伴随居民社区意识、参与意愿的提升,缓解了由于互联网的普及而减弱的社会关系[21]。Coe等认为,智慧社区的建设促进了公民参与地方的民主决策过程[48]。

社会技术(sociotechnical)互动视角下的智慧社区强调ICT技术与居民相互作用并促进的过程。传统上,智慧社区的定义强调技术和数字化的应用,强调数字化设施和智能系统的建设。然而,智慧社区的目标不仅仅是数字化,更应关注居民的参与和生活质量的提升。因此,将居民的需求、参与和社区关系纳入智慧社区的定义是非常重要的。一方面,社区通过利用ICT技术提高社区公共服务、社区运行及社区治理效能,进而提升居民和其他利益相关者的可行能力与生活质量,强调智慧社区服务于社区居民。如Iqbal等强调智慧社区以人为中心,技术用来为公民提供信息和服务[20]。Wang将智慧社区定义为通过利用新的ICT技术(5G、区块链等)为社区居民提供高质量服务,从而提高社区居民幸福指数的社区模式[27]。另一方面,居民可行能力提升与生活质量改善又会反作用于社区的ICT技术创新。例如,基于居民对智慧社区功能的反馈,新的技术产品得以研发并应用。Kassim等将居民对ICT技术的作用总结为,智慧社区模式的创新与发展需要公民应用已有技术设施、参与社区事务[25]。社会技术互动视角下的智慧社区可以促进智慧社区建设更加注重社会互动、社区文化和社区共享,使智慧社区成为居民生活的有机组成部分。

3.2 智慧社区的应用领域与发展模式智慧社区的研究促进智慧社区的实际应用,通过深入探索和实践,为智慧社区的发展模式创新提供了有力的支持。相关研究努力着眼于整合先进的技术和创新的管理理念,以提升社区的可持续发展和居民的生活质量。通过智慧社区的应用实践,不仅推动了信息技术、物联网和人工智能等领域的进步,还促使了社区治理、资源管理和社交互动等方面的创新。

3.2.1 应用领域分析表明,智慧社区的应用领域较为广泛。Azgomi等人将智慧社区的应用领域总结为医疗保健、环境、能源和交通4个类别[30]。Ramesh认为智慧社区的关键应用领域包括智慧治理、智慧能源、智慧建筑、智慧移动、智慧基础设施、智慧技术、智慧医疗和智慧公民等[40]。Qi等通过分析居民、物业、企业等参与智慧社区系统的所有用户的需求,总结出智慧社区的7个应用领域,即社区物业管理、社区智慧家居、社区家政服务、社区医疗保健、社区物流服务、社区电子政务和社区电子商务[17]。基于以上研究,本研究将智慧社区的应用领域概括为社区智慧设施、社区智慧治理、社区智慧服务三个类别(见表 1)。

社区智慧设施集成共享来自交通设施、能源设施、家居建筑、环境监测设施等智慧设施的信息及数据,经过统筹优化,提高设施运行效率。同时,智慧设施也能够达到节约能源、改善居住环境、增强对残疾人和老年人的包容性的目的。例如,智慧交通设施是依托物联网系统统筹协调,以节约居民出行时间、减少交通事故为目标,收集整合车辆通行、交通拥堵、交通事故等数据[26, 30, 37],实现道路优化的创新交通设备[29]。智慧能源设施通过ICT技术管理监测能源用量[28, 34, 40, 42],并制定能源生产、储存、分配计划[34, 41],从而高效利用能源,节约能源、降低成本[41, 49-51]。智慧家居包括照明系统、新风系统、智慧厨房等具有自动化、多功能和高效率特征的家居设备[33, 36, 38, 52]。环境监测设施主要应用传感器监测社区空气和水环境质量,并及时向公众发布信息及预警[30, 37]。

社区智慧治理是指利用ICT技术开发模仿、扩展和超越人类的服务体系,参与社区治理的过程[32],具体应用包括社区管理与社区规划。社区智慧管理由物业管理系统、社区一卡通系统、停车管理系统、访客管理系统等组成,为居民提供安全的生活环境[17]。社区智慧规划通过网络和社交媒体促进居民对社区规划的参与,包括发表观点、评论、决策等,有利于促进社会参与,提高社会包容性[19, 44, 45, 53]。

社区智慧服务领域强调,社区应用ICT技术为居民提供各项与日常生活密切相关的服务,包括医疗保健服务、安保服务、教育培训、旅游服务、商业服务等。例如,医疗保健服务一方面使居民能够随时使用手机在线问诊、预约挂号、了解健康保健信息[38, 51, 54, 55];另一方面,为老年人或患者佩戴无线传感器,并与家庭监控系统、远程通信设备、家庭医疗设备等组成家庭医疗保健系统相连,可以实现对老人或患者的远程健康监护、远程康复训练及紧急医疗救援[38, 40, 51, 55, 56]。安保服务强调在家庭内外配置监控摄像头、门禁等安保设备,有助于提高居民的安全感[47]。智慧社区也为居民提供教育服务,具体内容包括在线和远程的教育平台、电子图书馆等,以及对居民进行互联网技能及其他职业技能的培训[40, 51]。最后,智慧社区居民可以通过网络得到关于就餐、运动、旅游等服务的个性化建议[22, 24],并预约或购买所需要的其他服务[46, 57]。

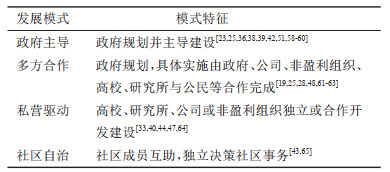

3.2.2 发展模式发展模式基于智慧社区建设实践,强调智慧社区在规划设计、信息收集、调研、技术实现、运行等过程中涉及到的不同行为主体形成的治理结构。文献分析表明,根据智慧社区建设过程中涉及到的公民、政府、企业三个行为主体之间的互动关系,智慧社区发展模式存在政府主导、政府—企业—居民多方合作、私营驱动和社区自治四种模式(表 2)。

| 表 2 智慧社区的发展模式 Tab.2 Development Mode of Smart Community |

政府主导的智慧社区建设由政府直接规划实施并提供相应资金,例如巴塞罗那市地方政府提出的“超级街区”计划[43]、北京市政府于2012年颁布的《智慧北京行动计划》 [51]、日本北九州市“东田智慧社区”规划[60]、爱尔兰“智慧社区”试点计划[58]等项目。同时,代表政府的委员会或居委会也主导建设了部分智慧社区项目,如上海市延吉新村街道在社区居委会的带动下积极开展智慧社区建设[38],印度尼西亚国家计划生育委员会主导的智慧社区卫生教育项目[59],埼玉市米佐野区管理协会促进和运作了该地区的部分智慧社区项目[39]。在这些项目中,建设智慧社区被视作缩小区域间“数字鸿沟”[58]、推进城市及社区发展、提高政府人员工作效率[51]的有效途径。

多方参与模式中,智慧社区项目的开发与推进由政府、公司、非盈利组织、高校、研究所与公民多方参与合作完成。例如,Ayameike地区的开发项目由市政府、学术专家、当地代表和一家铁路公司共同组成的调查小组确定[61]。都灵市政府为促进智慧社区建设,采取网络研讨会、与当地组织合作等方式,并建成了创新中心促进公民参与这一过程[62]。特伦托市智慧社区决策过程由公民、学校、公司、研究所、非盈利组织等共同参与[19]。北京双井国际可持续发展社区由联合国人居署、中国城市发展中心、北京社区研究中心合作完成,初创公司“Aobag”和慈善基金会为这一项目提供资金[63]。多方参与有利于促进智慧社区建设过程中责任共担[25]、多种技术融合[28],创新方案的共同生产[19, 48],经济价值驱动是该模式的显著特征[61]。

在私营驱动模式下,智慧社区由高校、研究所、公司或非盈利组织独立或合作开发建设。例如,一项智慧老年社区服务项目由查尔斯·斯特尔特大学(CSU)、社区服务组织、Livebetter公司三方合作开发[33],另一项智慧社区的数字平台由都灵理工大学、阿姆里塔大学、加勒比开放研究所、房地产公司、非营利性食品回收机构等利益相关者使用ICT技术共同开发[64]。对公司而言,开发智慧社区平台有助于塑造品牌形象和拓展市场空间[47]。

社区自治模式的背景之一是社区遭受外部灾害的冲击,例如,在新冠疫情的影响下,居民自发通过远程社交软件为其他社区成员提供帮助和支持[65]。在社区能源使用过程中,ICT技术推动居民直接控制管理能源,如居民团体自行决策能源使用的服务费、是否使用环保能源等[43]。

3.3 智慧社区建设评价与反思智慧社区的应用实践进一步揭示了智慧社区建设中存在的问题,进而促使研究对其进行反思和批判。通过对问题的分析和批判,研究可以帮助社区建设者更加全面地考虑技术、隐私、安全、社交影响等方面的挑战,并提出可行的解决方案。这种反思与批判的过程为智慧社区建设带来了新的思路和方法,推动社区建设向可持续和人本方向发展。

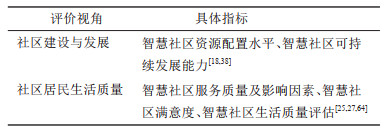

3.3.1 智慧社区建设评价综合考虑智慧社区的社会技术互动定义,现有研究主要以智慧社区在社区建设和发展,以及提升社区居民生活质量两个方面的相关指标为基础,进行了对实际智慧社区建设效果的评估(见表 3)。

| 表 3 智慧社区建设评价 Tab.3 Assessment of Smart Community Construction |

在社区建设与发展方面,文献对智慧社区的评价关注社区建设的有效性、资源配置水平、社区可持续发展能力等内容。具体而言,对智慧社区的资源配置水平的评价包括设施分布、设施类型、设施满意度三个指标,其中设施满意度通过用户评分衡量[38]。智慧社区的可持续发展能力关注社区发展的可靠性和持续运行能力,以社区施工稳定可靠、社区运行与服务的软硬件设施保障、政府或第三方为居民提供的服务能力、社区为维持运行的管理能力等四个指标进行测度[18]。通过建设智慧社区,一方面社区环境质量得以提升[65],实现资源的高效利用[28, 42, 43],并减少废物与碳排放[28, 40];另一方面,ICT技术向居民提供服务降低了社区的管理成本[64],也加强了居民对社区事务的参与[44, 48, 62]。同时,智慧社区还通过让居民接触ICT技术和数字内容的方式,有效缩小“数字鸿沟”,促进社会包容[40, 53, 63],提升社区在灾害与危机挑战下的恢复能力[40, 66]。

社区居民生活质量涵盖政策制定到项目设施的完整过程,主要从都市区、城市到区域不同尺度的目标、控制、参与、技术、效果来设计评价框架[64]。对智慧社区服务质量的评价则更多关注居民对智慧社区服务的满意度,包括公民接受服务的现状和持续使用意向[25]。影响智慧社区服务质量的因素包括居民对服务内容和质量的需求、服务收费的合理性、政府的支持和保障、居民参与决策等[27]。就社区居民而言,智慧社区能够通过建设智慧医疗保健设施,保障居民健康生活[36]。同时,利用ICT技术和互联网可以有效促进居民之间、居民与政府间的相互联系[28],促进居民参与公共服务的共同生产(coproduction),能够在一定程度上弥补社区公共资源的不足[38, 64],最终提高居民生活质量[39, 40, 47, 66]。

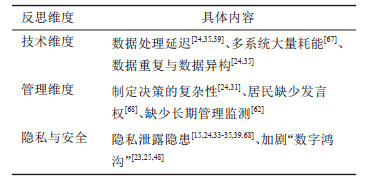

3.3.2 智慧社区的反思与批判在关注智慧社区理论与实践的同时,相关研究也对智慧社区建设发展所产生的一系列问题展开了反思与批判,主要集中在三个方面(见表 4)。

| 表 4 对智慧社区的反思与批判 Tab.4 Reflection and Criticism on Smart Community |

首先,相关研究从技术功能角度对智慧社区发展进行反思,认为智慧社区建设存在较高技术门槛,目前的实际建设中,仅能实现部分社区服务和功能的智慧化。Gupta等强调智慧社区大量收集多种设备数据,会导致数据流量大,引发网络延迟问题[35]。部分研究也指出,智慧社区提供的辅助服务、建模和预测等功能均对通信的效率和即时性有较高要求[24, 39, 69],为此,智慧社区还不能实现高即时性服务的智慧化[35, 39]。此外,智慧社区系统由多个实现单独功能的系统共同组成,可能导致系统耗能高、部署成本高[67],子系统独立收集数据也可能导致数据收集重复冗余的情况[35]。同时,智慧社区也存在数据种类繁多、整合困难的问题,例如,智慧社区关联数据包括居民位置、天气、能耗、空气污染物浓度等众多信息,将不同来源、不同单位的数据信息整合、处理、转换并集成在同一系统中将面临较大的技术挑战[24]。

其次,基于社区管理与建设层面的反思指出,使用智慧社区收集的数据进行决策存在较大不确定性,将复杂的城市系统简化为少量容易监控的参数[31]容易导致决策者对城市问题的理解的狭隘与局限[24]。Ciasullo指出,技术不是最终目的,而是向公民提供服务的一种手段,旨在为公民、政府等不同利益相关者提供协作规划平台[19]。少量学者也指出,智慧社区发展也面临缺少长期监测评估的问题,进而导致政府的过度技术依赖及管理过程的技术官僚倾向[62]。采用“自下而上”的方式推动基层参与社区建设被认为是解决这一问题的重要方式[31],因为广泛接收居民的反馈意见有助于弥合社区发展的不平等,特别是有助于部分低收入边缘群体在智慧社区的建设中发挥作用[68]。

最后,相关研究从社区居民隐私与信息安全的视角展开对智慧社区的反思。由于智慧社区利用各种ICT技术应用程序收集和监控用户信息,如用户位置[24, 33]、生物信息[33]、日常行动路线[24, 69]等,因此大量研究表示智慧社区建设需要关注用户隐私和信息安全问题[15, 24, 33, 35, 39]。同时,尽管部分研究认为智慧社区可以减弱“数字鸿沟”现象对社区不公平性的影响[19, 48, 58],但这一作用需要建立在增加对农村和郊区[25]、受教育程度较低居民[23]、数字化程度较低社区[48]等基础薄弱社区的支持上。

4 经验与启示本研究对西方智慧社区研究进行了系统综述,包括智慧社区的基本内涵、发展特征、构成部分、发展目标和存在问题等方面。分析结果表明,智慧社区的内涵主要从技术、人力资本和社会技术互动三个视角展开。研究领域涉及智慧化进程中的社区服务、社区设施和社区治理,并侧重评价智慧社区在资源配置水平、可持续发展能力和居民生活质量等方面的实际效果。同时,研究指出智慧社区发展存在一些问题,包括隐私泄露隐患、数字鸿沟加剧、数据处理技术难度高、居民参与不足以及缺乏长期监管评价等。未来,智慧社区的发展应更加关注社会技术互动过程,注重多元主体参与下的公共服务改进、居民生活质量提升和社区可持续发展。

对西方智慧社区研究进行系统梳理,首先有助于启发和完善我国的智慧社区理论研究。具体而言,中文研究应重视智慧社区从“技术主义”到“人本主义”的转变过程,关注居民参与对智慧社区的意义。此外,还应重视智慧社区在交通、能源、环境、安全、教育、商业和卫生等领域的多元应用。在智慧社区的规划设计和运行维护过程中,中文研究还需要总结我国智慧社区涉及的不同形式的治理结构,挖掘多方合作模式在我国智慧社区建设中的作用,并探索居民在其中的贡献与价值,总结适合我国实际的智慧社区治理模式。此外,我国智慧社区研究还应进一步探索和完善智慧社区评价指标体系,特别是将智慧社区的投资模式、对残疾人和老年人等特殊群体的服务以及居民互动参与纳入评估范围。

其次,西方智慧社区研究对我国未来智慧社区建设实践具有以下三点启示。第一,应更加重视社区尺度的人居环境建设。智慧社区是智慧城市体系的组成部分[70],是对城市服务的细化与补充,并在城市遭受外部冲击时成为家庭间交流和互助的场所。例如,在新冠疫情期间,以社区为单位开展基于网络平台的家庭互助协作有效促进了疫情的防治。因此,加强智慧社区建设有助于建立起城市和家庭尺度之间的桥梁,推动城市的可持续发展和提升人们的生活质量。

第二,应以智慧社区平台为媒介,增强居民参与社区事务的意愿和能力。智慧社区的发展目标是提高居民的生活质量,然而规划建设过程通常只涉及政府、学者和企业等少数精英阶层,并未能充分了解社区居民的需求。ICT技术是影响城镇化进程的关键因素[71],未来我国智慧社区建设需要保持开放态度,利用ICT技术增强居民广泛参与智慧社区建设的能力和机会。

第三,智慧社区建设需要更加考虑社会公平性问题,关注城市低收入群体、流动人口和残疾人等群体。这些群体可能居住在城市的非核心区,相对难以获取城市资源,也可能对新技术的理解和使用能力较低。未来可以将这些地区作为智慧社区建设的试点,并结合技术培训,提升这些人群使用ICT技术、获取数字资源、信息和服务的能力,减少数字鸿沟的存在,缩小信息获取和服务利用的差距,确保每个人都能平等地享受到数字化带来的便利和机会,从而实现社会公平。

| [1] |

申悦, 柴彦威, 马修军. 人本导向的智慧社区的概念、模式与架构[J]. 现代城市研究, 2014(10): 13-17. [Shen Yue, Chai Yanwei, Ma Xiujun. Concept, model and framework of human-oriented smart community[J]. Modern Urban Research, 2014(10): 13-17. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2014.10.004] |

| [2] |

常恩予, 甄峰. 智慧社区的实践反思及社会建构策略——以江苏省国家智慧城市试点为例[J]. 现代城市研究, 2017(5): 2-8. [Chang Enyu, Zhen Feng. Practice reflections and social construction strategies of smart community: A case study of national pilot smart city in Jiangsu province[J]. Modern Urban Research, 2017(5): 2-8.] |

| [3] |

陈卉, 甄峰. 信息通讯技术对老年人的社区满意度影响路径——以南京市锁金社区为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(9): 1167-1176. [Chen Hui, Zhen Feng. Impact of ICT on community satisfaction among elderly: The case of Suojin community in Nanjing city[J]. Progress in Geography, 2016, 35(9): 1167-1176.] |

| [4] |

柴彦威, 郭文伯. 中国城市社区管理与服务的智慧化路径[J]. 地理科学进展, 2015, 34(4): 466-472. [Chai Yanwei, Guo Wenbo. Smart management and service of communities in Chinese cities[J]. Progress in Geography, 2015, 34(4): 466-472.] |

| [5] |

常恩予, 甄峰, 孙晨. 社区网络的使用及其对社区参与的影响——以南京市为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 785-794. [Chang Enyu, Zhen Feng, Sun Chen. Use of community networks and its impact on community participation: A case study of Nanjing city[J]. Progress in Geography, 2017, 36(7): 785-794.] |

| [6] |

郭杰, 王珺, 姜璐, 等. 从技术中心主义到人本主义: 智慧城市研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2022, 41(3): 488-498. [Guo Jie, Wang Jun, Jiang Lu, et al. From technocentrism to humanism: Progress and prospects of smart city research[J]. Progress in Geography, 2022, 41(3): 488-498.] |

| [7] |

秦萧, 甄峰. 大数据与小数据结合: 信息时代城市研究方法探讨[J]. 地理科学, 2017, 37(3): 321-330. [Qin Xiao, Zhen Feng. Combination between big data and small data: New methods of urban studies in the information era[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(3): 321-330.] |

| [8] |

秦萧, 甄峰, 魏宗财. 未来城市研究范式探讨——数据驱动亦或人本驱动[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 31-40. [Qin Xiao, Zhen Feng, Wei Zongcai. The discussion of urban research in the future: Data driven or human-oriented driven[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(1): 31-40.] |

| [9] |

陈福平. 智慧社区建设的"社区性"——基于技术与治理的双重视角[J]. 社会科学, 2022(3): 64-73. [Chen Fuping. The 'communityness' of smart community building: A dual perspective based on technology and governance[J]. Journal of Social Sciences, 2022(3): 64-73.] |

| [10] |

吴旭红. 智慧社区建设何以可能?——基于整合性行动框架的分析[J]. 公共管理学报, 2020, 17(4): 110-125. [Wu Xuhong. The possibilities of building a smart community: An analysis based on integrated action framework[J]. Journal of Public Management, 2020, 17(4): 110-125.] |

| [11] |

王法硕. 智能化社区治理: 分析框架与多案例比较[J]. 中国行政管理, 2020(12): 76-83. [Wang Fashuo. Intelligent community governance: Analysis framework and multi case comparative study[J]. Chinese Public Administration, 2020(12): 76-83.] |

| [12] |

宗成峰. 中国"互联网+"城市社区治理: 挑战、趋势与模式[J]. 城市发展研究, 2020, 27(10): 23-27. [Zong Chengfeng. China's internet plus city community governance: Challenges, trend and models[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(10): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2020.10.004] |

| [13] |

梁珺濡, 刘淑欣, 张惠. 从被动韧性到转型韧性: 智慧社区的灾害韧性提升研究[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2021, 20(2): 47-54. [Liang Junru, Liu Shuxin, Zhang Hui. From passive resilience to transformational resilience: Improving disaster resilience of smart community[J]. Journal of Guangzhou University (Social Science Edition), 2021, 20(2): 47-54. DOI:10.3969/j.issn.1671-394X.2021.02.006] |

| [14] |

胡苏云, 肖黎春. 特大城市社会治理创新: 城市功能疏解的视角[J]. 城市发展研究, 2016, 23(12): 43-49. [Hu Suyun, Xiao Lichun. Innovation of social governance in megacity: Perspective from function easing[J]. Urban Development Studies, 2016, 23(12): 43-49.] |

| [15] |

He D, Chan S, Qiao Y, et al. Imminent communication security for smart communities[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(1): 99-103. DOI:10.1109/MCOM.2018.1700587 |

| [16] |

Li X, Lu R, Liang X, et al. Smart community: An internet of things application[J]. IEEE Communications Magazine, 2011, 49(11): 68-75. DOI:10.1109/MCOM.2011.6069711 |

| [17] |

Qi L, Guo J. Development of smart city community service integrated management platform[J/OL]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2019, 15(6): 1550147719851975. https://doi.org/10.1177/1550147719851975.

|

| [18] |

Wang J, Ding S, Song M, et al. Smart community evaluation for sustainable development using a combined analytical framework[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 193: 158-168. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.05.023 |

| [19] |

Ciasullo M V, Troisi O, Grimaldi M, et al. Multi-level governance for sustainable innovation in smart communities: An ecosystems approach[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2020, 16: 1167-1195. DOI:10.1007/s11365-020-00641-6 |

| [20] |

Iqbal A, Olariu S. A survey of enabling technologies for smart communities[J]. Smart Cities, 2021, 4: 54-77. |

| [21] |

Kim T, Lim J, Son H, et al. A multi-dimensional smart community discovery scheme for ioT-enriched smart homes[J]. ACM Transactions on Internet Technology, 2018, 18(1): 1-20. |

| [22] |

Lye G X, Cheng W K, Tan T B, et al. Creating personalized recommendations in a smart community by performing user trajectory analysis through social internet of things deployment[J/OL]. Sensors, 2020, 20(7): 2098. https://doi.org/10.3390/s20072098.

|

| [23] |

Mohd Satar N, Saifullah M K, Masud M M, et al. Developing smart community based on information and communication technology: An experience of Kemaman smart community, Malaysia[J]. International Journal of Social Economics, 2021, 48(3): 349-362. DOI:10.1108/IJSE-05-2020-0325 |

| [24] |

Sun Y, Song H, Jara A J, et al. Internet of things and big data analytics for smart and connected communities[J]. Digital Object Identifier, 2016, 4: 766-773. |

| [25] |

Kassim N M, Hashim N H, Yeap J A L, et al. Research on the usage and satisfaction of smart community initiatives in malaysia[J]. AsiaPacific Journal of Business, 2018, 9(4): 13-27. |

| [26] |

Olariu S, Popescu D C. See-Trend: Secure traffic-related event detection in smart communities[J/OL]. Sensors, 2021, 21(22): 7652. https://doi.org/10.3390/s21227652.

|

| [27] |

Wang F, Zhang J, Zhang P. Influencing factors of smart community service quality: Evidence from China[J]. Tehnički vjesnik, 2021, 28(4): 1187-1196. |

| [28] |

Gao W, Fan L, Ushifusa Y, et al. Possibility and challenge of smart community in Japan[J]. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 2016, 216: 109-118. |

| [29] |

Aggarwal S, Chaudhary R, Aujla G S, et al. Blockchain for smart communities: Applications, challenges and opportunities[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2019, 144: 13-48. |

| [30] |

Azgomi H F, Jamshidi M. A brief survey on smart community and smart transportation[C]//2018 IEEE 30th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI). New Jersey: IEEE, 2018: 932-939.

|

| [31] |

Bricout J, Baker P M A, Moon N W, et al. Exploring the smart future of participation[J]. International Journal of E-Planning Research, 2021, 10(2): 94-108. |

| [32] |

Dong L. Research on the application of big data in community smart service[C]//2018 International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C). New Jersey: IEEE, 2018: 424-427.

|

| [33] |

Greig J, Rehman S, Ul-Haq A, et al. Transforming ageing in community: Addressing global ageing vulnerabilities through smart communities[C]//Proceedings of the 9th International Conference on Communities & Technologies-Transforming Communities. New York: Association for Computing Machinery, 2019: 228-238.

|

| [34] |

Guan Z, Si G, Zhang X, et al. Privacy-preserving and efficient aggregation based on blockchain for power grid communications in smart communities[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(7): 82-88. |

| [35] |

Gupta D, Bhatt S, Gupta M, et al. Future smart connected communities to fight COVID-19 outbreak[J/OL]. Internet of Things, 2021, 13: 100342. https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100342.

|

| [36] |

Helal S, Bull C N. From smart homes to smart-ready homes and communities[J]. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2019, 47: 157-163. |

| [37] |

Igartua M A, Mendoza F A, Redondo R P D, et al. INRISCO: Incident monitoring in smart communities[J/OL]. IEEE Access, 2020, 8: 2987483. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2987483.

|

| [38] |

Luo M, Hou Y, Liu Y, et al. Impact of smart community on resource accessibility: A case study in Shanghai[C]//2020 Chinese Automation Congress (CAC). New Jersey: IEEE, 2020: 5981-5984.

|

| [39] |

Nishi H. Information and communication platform for providing smart community services: System implementation and use case in Saitama city[C]//2018 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). New Jersey: IEEE, 2018: 653-656.

|

| [40] |

Ramesh M V. Integration of participatory approaches, systems, and solutions using IoT and AI for designing smart community: Case studies from India[C]//Proceedings of the 1st ACM International Workshop on Technology Enablers and Innovative Applications for Smart Cities and Communities. New York: Association for Computing Machinery, 2019: 4-5.

|

| [41] |

Shi K, Li D, Gong T, et al. Smart community energy cost optimization taking user comfort level and renewable energy consumption rate into consideration[J/OL]. Processes, 2019, 7(2): 63. https://doi.org/10.3390/pr7020063.

|

| [42] |

Vardakas J S, Zenginis I, Zorba N, et al. Electrical energy savings through efficient cooperation of urban buildings: The smart community case of Superblocks' in Barcelona[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(11): 102-109. |

| [43] |

Viitanen J, Connell P, Tommis M. Creating smart neighborhoods: Insights from two low-carbon communities in Sheffield and Leeds, United Kingdom[J]. The Journal of urban technology, 2015, 22(2): 19-41. |

| [44] |

Mcnaughton M, Rao L, Verma S. Building smart communities for sustainable development[J]. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 2020, 12(3): 337-352. |

| [45] |

Zurita G, Pino J A, Baloian N. Supporting smart community decision making for self-governance with multiple views[C]//GarcíaChamizo J, Fortino G, Ochoa S. Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence: 9th International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence. Cham: Springer, 2015: 134-143.

|

| [46] |

Bordogna G, Frigerio L, Rampini A. Retrieval of visiting paths through relevant resources and services for enabling smart communities[C]//Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing. New York: Association for Computing Machinery, 2020: 714-716.

|

| [47] |

Zhang Y, Zhao H, Hu Y, et al. Smart community service brand functional value and sustainable brand relationship-The mediating role of customer emotional cognition[J/OL]. Sustainability, 2021, 13(4): 1833. https://doi.org/10.3390/su13041833.

|

| [48] |

Coe A, Paquet G, Roy J. E-Governance and smart communities: A social learning challenge[J]. Social Science Computer Review, 2000, 19(1): 80-93. |

| [49] |

Alzahrani A, Petri I, Rezgui Y, et al. Developing smart energy communities around Fishery Ports: Toward zero-carbon Fishery Ports[J/OL]. Energies, 2020, 13(11): 2779. https://doi.org/10.3390/en13112779.

|

| [50] |

Cruz C, Palomar E, Bravo I, et al. Cooperative demand response framework for a smart community targeting renewables: Testbed implementation and performance evaluation[J/OL]. Energies, 2020, 13(11): 2910. https://doi.org/10.3390/en13112910.

|

| [51] |

Zhang N, Zhao X, He X. Understanding the relationships between information architectures and business models: An empirical study on the success configurations of smart communities[J/OL]. Government Information Quarterly, 2020, 37(2): 101439. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101439.

|

| [52] |

Yu R, Fan Q. Research on the environment design of smart entrepreneurship community based on the needs of entrepreneurs[J]. International Journal of Contents, 2020, 16(2): 1-7. |

| [53] |

Lin Y, Zhang X, Geertman S. Toward smart governance and social sustainability for Chinese migrant communities[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 107: 389-399. |

| [54] |

Li H, Li J, Dietl H. A novel decision making approach for benchmarking the service quality of smart community health centers[J/OL]. Digital Object Identifier, 2020, 8: 3002019. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3037769.

|

| [55] |

Wang B, Xu L. Construction of the 'Internet Plus' community smart elderly care service platform[J/OL]. Journal of Healthcare Engineering, 2021, 2021: 4310648. https://doi.org/10.1155/2021/4310648.

|

| [56] |

Li L, Huang Y. Research on the smart home-care services system of chengdu community based on 'Internet+'[C]//201912th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). New Jersey: IEEE, 2019: 185-188.

|

| [57] |

Li R, Huang Q, Chen X, et al. Factors affecting smart community service adoption intention: Affective community commitment and motivation theory[J]. Behaviour & information technology, 2019, 38(12): 1324-1336. |

| [58] |

Doyle A, Hynes W, Purcell S M. Building resilient, smart communities in a post-COVID era[J]. International Journal of E-Planning Research, 2021, 10(2): 18-26. |

| [59] |

Kim Y M, Bazant E, Storey J D. Smart patient, smart community: Improving client participation in family planning consultations through a community education and mass-media program in Indonesia[J]. International Quarterly of Community Health Education, 2006, 26(3): 247-270. |

| [60] |

Zheng Y, Novianto D, Zhang Y, et al. Study on residential lifestyle and energy use of Japanese apartment/multidwelling unit: An investigation on Higashida smart community of Kitakyushu[J]. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 2016, 216: 388-397. |

| [61] |

Gondokusuma M I C, Kitagawa Y, Shimoda Y. Smart community guideline: Case study on the development process of smart communities in Japan[J/OL]. IOP conference series: Earth and environmental science, 2019, 294: 012017. https://doi.org/10.1088/1755-1315/294/1/012017.

|

| [62] |

Michelucci F V, De Marco A. Smart communities inside local governments: A pie in the sky?[J]. International Journal of Public Sector Management, 2017, 30(1): 2-14. |

| [63] |

Zhou S, Fu H, Tao S, et al. Bridging the top-down and bottom-up approaches to smart urbanization? A reflection on Beijing's Shuangjing international sustainable development community pilot[J]. International Journal of Urban Sciences, 2023, 27(S1): 101-123. |

| [64] |

De Filippi F, Coscia C, Guido R. From smart-cities to smartcommunities[J]. International Journal of E-Planning Research, 2019, 8(2): 24-44. |

| [65] |

Pudzis E, Krutova U, Geipele S, et al. Smart and sustainable local communities in global Covid-19 pandemic conditions[J]. Landscape architecture and art, 2021, 17: 78-88. |

| [66] |

Mase K. Information and communication technology and electric vehicles-paving the way towards a smart community[J]. IEICE Transactions on Communications, 2012, E95(6): 1902-1910. |

| [67] |

Liu C, Wu H, Wang J, et al. A unified fourth-order tensor-based smart community system[J/OL]. Sensors, 2020, 20(21): 5990. https://doi.org/10.3390/s20215990.

|

| [68] |

Lung-Amam W, Bierbaum A H, Parks S, et al. Toward engaged, equitable, and smart communities: Lessons From West Baltimore[J]. Housing policy debate, 2021, 31(1): 93-111. |

| [69] |

Liang X, Zhang K, Lu R, et al. EPS: An efficient and privacypreserving service searching scheme for smart community[J]. IEEE Sensors Journal, 2013, 13(10): 3702-3710. |

| [70] |

姚冲, 甄峰, 席广亮. 中国智慧城市研究的进展与展望[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 15-23. [Yao Chong, Zhen Feng, Xi Guangliang. Research progress and prospect of smart city in China[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 15-23. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.003] |

| [71] |

冯健, 沈昕. 信息通讯技术(ICT)与城市地理研究综述[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 34-43, 91. [Feng Jian, Shen Xin. A review of researches on urban geography under the background of information and communication technology[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 34-43, 91. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.006] |