2. 华南师范大学粤港澳大湾区村镇可持续发展研究中心, 广州 510631

2. Center for Sustainable Development of Rural and Town in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

流动性是一种连接人、物、地方并传达意义的方式,是一种接触和理解世界的方式,流动无处不在[1]。人文地理学对旅游、迁移、日常出行等各种形式的地理空间现象上的“流动”话题进行了广泛的关注。受20世纪60年代计量革命的影响,定居主义思想将流动视为一种被迫的、消极的行为,注重流动的机制和效率,尝试建模出可计量化的流动形式[2]。出于对此的批判,人文主义、行为主义和马克思主义等思潮在70年代的地理学界中兴起,流动在交通地理学和移民等研究中的解释更加多元化。80年代后期出现的“文化转向”以后现代思潮为理论基础,在其影响之下催生了一系列关于事物意义、权力和象征性景观的研究[3]。到了20世纪90年代,学者们开始对流动性本身进行反思,开始研究流动性的运动、权力和意义。Urry的著作《Soci‐ ology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Cen‐ tury》被认为打通了地理移动和社会流动这两个独立的研究领域,提出停止将“社会”视为空间有限的实体,而应该把“网络、流动性和横向流动”放在思考社会互动的前沿和中心,由此掀起了“流动转向(mobility turn)”[4]。流动本身的多重意涵更是成为众多人文社科学者们聚焦的热点,地理学者为此提出并发展了“流动性地理学(geographies of mobility)”[5],认为流动性现在已经成为空间、地方、网络、尺度和领土之外的一个重要的核心地理概念,将流动性重新置于地理学科研究的中心。随后,流动性研究试图超越地理学研究和社会学研究的二元视角,不受传统学科框架限制,置“流动”于跨学科研究中,并提出了“新流动性范式(new mobilities paradigm)”[6]。受新流动性范式影响,学者们开始研究流动过程中的经验、实践、差异性和多重社会关系。流动不再被视为理所当然或被边缘化,而是有意义的、与情感相关的,并与社会文化问题纠缠在一起[7]。流动背后的差异化、不均衡和公平正义等问题日益受到重视,“流动性政治”的概念也在这个过程中诞生,并在不同学科研究者的努力下被不断延伸和发展。

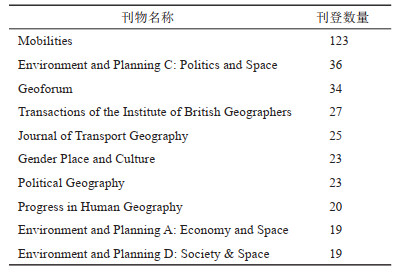

同学科研究者的努力下被不断延伸和发展。政治是流动性研究中最复杂且具张力的一环,它涉及权力生产和分配的社会关系。流动性的政治性既体现在它的可获得性是社会分化的,也体现在不同社会群体间、不同流动形式之间的关联互动。在地理学研究中,流动性政治理论主要用以探讨地理流动现象的特征及其蕴含的权力关系。Cresswell强调了流动现象发生的情境的重要性,认为流动性通过其在社会、文化、政治和历史中的嵌入而获得意义,并将流动性与权力联系起来[8]。作为一种关系性事物,流动的原因、速度、节奏、路线,流动过程中产生的体验,以及遭遇的阻力,都会因为不同人的社会资本、文化背景、能力个性等特质而不同,流动的产生和能力的具备是实践和空间不断进行协商的结果[9]。无论是在宏观的国家政治力量层面,还是在日常生活中的微观权力关系层面,“流动性政治”渗透到人们的日常生活世界之中,并成为西方新流动性范式研究领域内的一项富涵学术与实践价值的重要课题(见图 1)。

|

图 1 流动性政治研究进程 Fig.1 The Research Process of Politics of Mobility |

近30年是西方流动性政治研究蓬勃发展的时期,而中国对于流动性政治的内涵和实证研究相对较少。作为一个正在快速崛起的新兴经济体和发展中国家,中国的整体流动性的规模和强度以及流动性的差异化发展不断推到新的水平,社会稳定和健康发展的压力也在增大,尤其是新冠疫情的爆发激发了人们对政治领域内流动性的意义和实践更普遍的思考[7]。因此,流动性政治的理论视角下的地理学研究无疑可以为制定更加包容和合理的劳工管理政策、完善交通法规与移民管理政策、降低国内社会风险提供重要的指导意义。本文基于1994—2023年Web of Science核心合集数据库中地理学期刊关于流动性政治的文献,系统梳理总结并讨论流动性政治的相关起源、发展及主要议题,展望中国流动性政治研究的未来发展方向,旨在为流动性政治研究提供新的思考,以期为国内社会文化地理学的流动性政治研究与社会实践提供有益的启示。

2 文献整体情况本文借助Web of Science(WOS)文献数据库平台对1994—2023年的流动性政治相关文献进行检索、梳理与分析,试图了解地理学界对该话题研究的整体情况与最新讨论。将“politics of mobility”作为主题词在Web of Science核心数据库中进行检索,筛选出学科类别为地理类的文章作为本次文献分析的数据源,最后共得文献672篇。

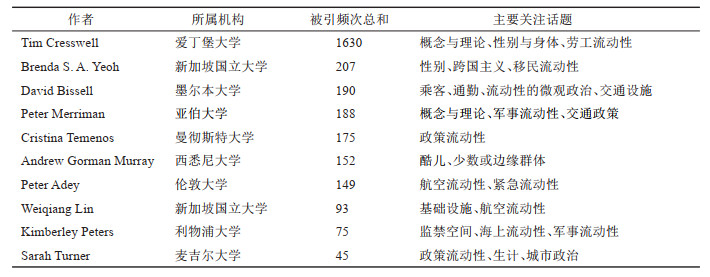

根据文献数据统计结果(图 2),最早关于流动性政治的文章为1994年Kofman发表于Geoforum上的一篇的综述性文章,他认为当时地理学倾向于依靠社会理论来提供自己的理论见解,呼吁地理学家尝试融合政治理论和视角去关注移民和流动性等问题[10]。从图 2中可以看到,2009年之前关于流动性政治主题的研究为数不多,直到2010发文数量才达到双位数,并在随后年份增量明显。可见,流动性政治研究的高潮是在最近这十年,并在2018年之后形成更迅猛的增长势头。

|

图 2 1994—2023年WOS核心数据库流动性政治的地理学论文出版量 Fig.2 The Quantity of Papers Related to Politics of Mobility in WOS Core Collection in the Period of 1994 to 2023 |

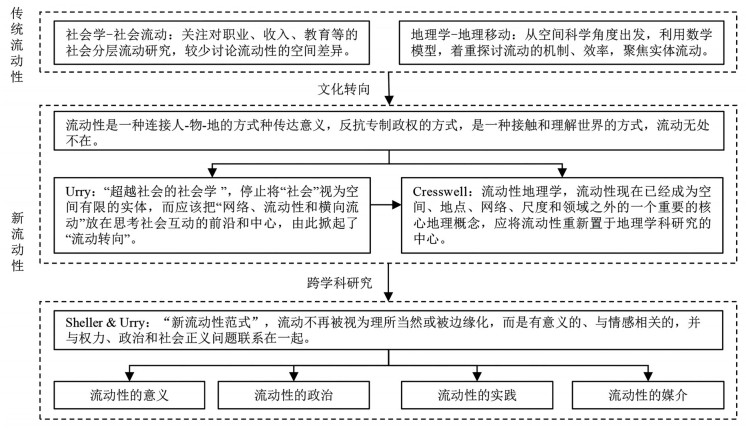

从表 1所示的刊物都是关注流动性政治的重要阵地。出版物来源主要集中在创刊于2006年的流动性研究专业刊物《Mobilities》,该期刊共刊登有相关文章123篇,重点关注流动权利和风险、旅游流动性、新的社交网络和流动中介等议题。其后的是《Environment and Planning C: Politics and Space》与《Geoforum》,两本期刊主要关注全球政治经济、政治生态、国家调控与治理等领域的研究。

| 表 1 流动性政治研究的主要出版物来源 Tab.1 Main Journals of Politics of Mobility |

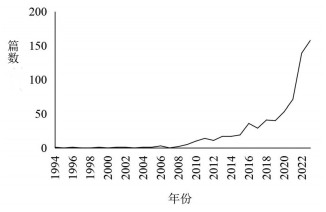

借助Citespace软件对672篇检索文献进行研究热点分析,可知流动性政治讨论较多的问题主要集中在移民与市民权、知识、治理、空间与地方、性别与身体、政策流动和交通等方面,这些议题也基本覆盖了流动性研究的传统话题。表 2展示了发文量前十的作者所关注的话题、被引频次的总和,以及发文量。在文章被引累积总和的排名上,Tim Cresswell占据首位,反映了他在流动性和流动性政治研究中的重要影响力。2010年他发表了题目为《Towards a politics of mobility》的经典著作,对“流动性政治”的概念和理论发展进行了比较系统的梳理,呼吁流动性研究要“迈向流动性政治”[8]。迄今为止,该综述性文章在Web of Science的被引频次超过了一千次,影响深远而广泛。除了发展流动性政治的理论和内涵,他的关注的话题主要集中在身体与性别方面。另外,其他学者的研究兴趣也丰度多元,除了移民、性别与认同、政策等社会文化地理的传统话题外,也关注到了流动性的物质政治、紧急流动性政治等特殊流动性形式的意义,话题所放置的空间涉及到了“海—陆—空”

| 表 2 被引频次总和前十的作者及其研究议题 Tab.2 Top 10 Authors in Total Citation Frequency and Their Research Topics |

人类的空间流动促使社会和文明的产生与发展,具有内部差异性的社会关系一旦形成并与流动性发生联系,流动的政治性亦得以孕育,本文对提出与发展流动性政治概念的重要学者及其观点进行概括。早期学术上涉及“流动性政治”的讨论,可追溯到17世纪Hobbes关于流动性与解放的政治哲学思想,他借鉴了伽利略的新科学,将运动置于一种人生哲学的核心,把人类的流动性看作是一种个体形式的自由,认为这是一个解放的概念。支配性权力结构被赋予了固定和不动的特征,而流动性被赋予了一种有助于解放的权力[11]。但就主流价值观念而言,在很长一段时间里,解放、自由与流动性的象征意义是高度一致的,且流动性对每一个人而言都是平等的。这种将流动性、解放和自由和普遍主义捆绑在一起的认识存在严重缺陷,它并没有考虑到流动性的可获得性和分配是极其不平衡和分化的,对不同的群体有着不同的意味[12]。

到了20世纪,Massey在讨论权力几何、时空压缩与流动性的社会差异之间的复杂关系时较早地提到了流动性政治的概念(a politics of mobility and access)[13]。Cresswell随后也开始关注流动性的差异化,并不断重申流动性政治研究的必要性,他于2010年发表了题目为《Towards a politics of mobility》的综述性论文,对“流动性政治”的概念和理论发展进行了系统梳理,在领域内有非常大的影响。因此,本文探讨的“流动性政治”主要采用Cresswell提出的定义。在Cresswell看来,“流动性”是物理流动、表征和实践交织在一起的混合体,要从历史和地理的维度去理解它。他进一步指出流动性是一种差别获得的资源,“政治”可被看作是涉及权力生产与分配的社会关系,而“流动性政治”则指代流动性如何生产这些交织着权力的社会关系、以及如何被这些关系所生产的方式。这些社会关系显然是复杂和多样的,它们包括阶层、性别、民族、国籍和信仰等不同群体之间的关系。其他学者也对“流动性政治”的内涵进行了延伸和拓展。Adey认为“流动性政治”围绕着两个主要理念。首先,流动是有区别的,这些区别是有社会原因的,嵌入流动中的权力结构及其运作方式对不同群体而言是不同的。第二,流动以不同的方式联系着不同的社会环境中不同的人,并有不同的意味。因此,流动性和非流动性是关系性的和体验性的。他进一步阐释了Cresswell流动性是一种资源的观点:首先,流动性受到政治过程的影响,也影响着政治过程。如政治介入、讨论、参与和决策制定了人们行驶的道路和必须遵守的法律,并可能引发争议。其次,流动性为政治关系提供了空间。它通过塑造我们竞争、深思熟虑和协商的能力,使我们具备相应的能力。第三,流动性的获得具有差异性。这意味着不同的社会群体以及他们之间的关系会对人们接触和享受某种形式的流动的能力产生影响。第四,流动性塑造了人们的生活机会。如果说流动性产生并分配权力,那么人们对流动性的不平衡获取,以及人们如何被置于与之相关的不同位置,将从根本上塑造差异化的人生机遇[12]。

此外,Kabachnik批判了Cresswell等人局限于对流动性政治的概念作普适化的理解而忽略现实实践的考究,他借鉴了Massey对流动性政治的理解,提出了“流动性的文化政治(cultural politics of mobility)”的概念,以指代“利用文化叙事来重新配置和更好地接近各种流动性”,侧重将“流动性的文化政治”作为一种实践[14]。Bissell也对流动性政治忽视微观政治问题产生了忧虑,提出了“流动性的微观政治(Micropolitics of mobility)”,认为流动性政治研究需要关注事件中“微观政治”变化的持续过程,以及在此过程中流动能力的动态变化[15]。2019年,Nikolaeva[16]等人进一步更新和拓展了这个概念的意涵,认为向更可持续、更公平的流动过渡,需要超越技术中心主义,重新思考城市、社区和社会中流动性的真正含义。他们将流动性视作一种集体性的社会公共资源,而不仅仅是个人所追求的流动权利,尝试以此推动对“流动性政治”认知的革新。

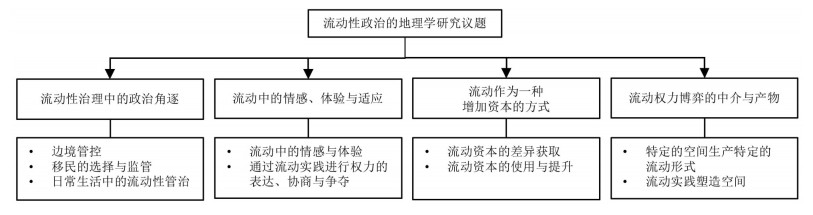

4 流动性政治的地理学研究议题流动性政治的地理学研究有四大重要议题(图 3),分别是流动性治理中的政治角逐、流动中的情感、体验与适应、流动作为一种增加资本的方式以及流动权力博弈的中介与产物。

|

图 3 流动性政治的地理学研究议题 Fig.3 Geographical Research Topics on Politics of Mobility |

流动性一直是人类生活的一部分,对流动性的管控一直是社会治理的重要命题,从宏观尺度的国家间流动性协商,中观尺度的移民选择与管控,到微观尺度个人日常生活的流动情况,都体现着权力对流动性强有力的控制作用。

国家对流动性的管治首先体现在对边境的管控上,边境是标识和彰显国家主权的独特区域,也是促进国家经济发展的关键组成部分[17]。国家在边境采取了一系列举措:首先,借助生物技能的入境审查与身份识别,构建出“合法”的流动与“非法”的流动以及“许可流动”与“不许可”流动的社会身份。入境政策、边境安全检查等流动管理制度成为国家间博弈的筹码;其次,对具有“非法”流动性的人口采取搜查、拘留和强制驱逐等军事化的管理措施,这些措施旨在进一步限制“非法”入境人员的流动权[18]。同时,边境并非是一成不变的,边境空间之间的流动性是相互关联、此消彼长的。比如在疫情爆发时期,各国通过关闭国家边境、取消航空旅客旅行、颁布地方范围内的各种封锁和检疫政策等措施实施对流动性的控制。各国通过制定条约、颁布政策实现对本国领土权益的保障,也实现了对别国的制约。Kramsch认为权力也意味着约束或打破法定的地缘政治主体所框定的边界秩序的能力。可见,边境空间上的跨界流动实践是不断重构多重社会关系的重要因素,边境也成为反映边境两端国家的权力关系角逐和促使国家权力与草根群体互动的重要场域。交织在不同空间和它们的流动性之间的关系并不是随机的。相反,权力几何和等级秩序完全渗透在这些空间的安排中,形成了一种流动的地缘政治,导致某些节点及其流动事项占据主导地位[19]。

流动性的治理离不开相关政策对移民的选择和监管,无论是城市尺度上的“市民”还是国家尺度上的“公民”,主体的身份定义同时与地方归属和流动的权利捆绑在一起。根据受教育水平、技能选择劳动力移民已成为世界上许多国家普遍实行的移民政策,在制定移民准入政策时,东道国政府在塑造和扩大国家的人才库方面起着关键作用,通过设计和选择技能类别定义该国需要的理想劳动力,以实现各自的政治和经济议程[20]。与全球对劳动力移民实行日益严格控制的趋势相反,日本政府近年来放宽了劳动力移民政策,鼓励“高技能专业人士”留下来,同时也谨慎地向蓝领工人敞开大门,以应对全球人才竞争激烈以及人口危机的影响[21]。从微观视角探讨移民在东道国的活动如何受到各种政策限制的研究也逐渐增加。移民迁移到东道国后,其特殊身份使其处于与本地居民或其他社会阶层群体截然不同的处境。这些群体及其“流动”常被表征为威胁“安全”和“稳定”的风险性因素,而受到地方和社会组织的诸多约束和管制,如美国多个州通过立法取消非法移民获得驾照的资格,为了维持正常的工作和家庭生活,日常的驾驶行为对他们而言往往是必须的,却又是被禁止的。随之催生了新的替代流动性(altermobility)实践,非法移民充分发挥其主观能动性,借助社会网络和现代通讯技能努力维持着一个需要“正常”流动性支撑的生活[22]。流动性也影响着移民是否能够真正地参与到公民社会的讨论空间中去[1]。移民个体的流动及其流动性的性质已被视为社会融入和社会排斥过程中的关键要素。对于一个更特殊的移民群体——难民而言,受到的监管则更严格。他们的生存空间受到迁移来往两地的国家和地方权力的多方控制,在“新天新地”里也不得不面临被监视、被标记、被编码和被迫以规定的方式流动[23]。

在日常生活中,人们的流动性也时刻受到国家和社会的管治。社会文化视角下的驾驶实践,不仅仅涉及到流动性系统中的其他环节或要素,如道路、交通系统,物品制造与政府管理过程等,还关注到组成这个系统的关系——存在于汽车与人之间、拥有不同汽车的人之间和驾驶员与管理驾驶的权威机关之间的关系,以及围绕各种语境下的驾驶的话语[24]。Merriman对英国著名的M1高速公路和驾驶者流动性的研究揭示,从国家制定的交通法规、各地方的限制和治理约束,甚至是交通标识、交通灯和测速照相机等组成的限速体系,规范着驾驶者的行为,使驾驶成为发生在特定时空间当中的实践行为[25]。而随着低碳的交通工具和出行方式越来越受到出行者和政策制定者的认可,骑自行车经常被宣传为一种解决系列城市问题的低成本策略。因此,在政策文件中自行车的地位很少受到质疑。但事实上,骑自行车并非主流的出行方式。Osborneto通过解读澳大利亚布里斯班的自行车政策,发现自行车政策加剧了骑自行车者的边缘化[26]。

4.2 流动实践中的情感、体验与适应“新流动性范式”关注人的身体作为情感的媒介对于地方和运动的感知,即关注个体与流动方式之间复杂的“感知关联性”(sensuous relationality)。流动的过程也是具身体验的过程,拥有不同身份的流动主体享有的流动权力也不同,因此在流动过程中可能产生着截然不同的情感与体验。因此,为了揭示流动中的权力关系,需要将流动过程中的情感体验纳入考量[27]。

流动主体因其特殊的流动性特征而被定义为特定的身份类型,同时被法律、新闻媒体、文学等建构和表征。流动性政治因此也牵涉到基于性别、年龄、阶层等身份政治。受到身份的影响,不同人在流动过程中的情感体验可能是截然不同的。移民迁移过程包含了个体复杂多样的社会实践、文化感知和情感体验,Cresswell提出,与男性相比,在迁移的过程中女性面临着身体的威胁,以及经历恐慌[28]。Goldin指出高技能移民是发达国家竞相追逐的对象,而公众对于低技术移民的迁移则持反对态度[29],低技能移民面临与地方、目标、自我、现实的失去联系等问题,并对身心造成一系列消极影响[30]。游客作为流动性研究的对象也得到学者的重视。受新流动性范式影响,学者已经将注意力从旅行前、旅行中或旅行后主体的时空行为转移到关注旅游过程中的情感与实践及其蕴含的权力关系[31]。学者对多样的旅行实践的研究也挑战了旅游研究缺位政治或去政治化的特征,如Buda等人通过对约旦河西岸的危险区旅游进行研究,发现游客在旅游过程中感到恐惧、危险和不安的同时,也感受到了国家间的联系与冲突,从中产生国家和政治忠诚感,加强对自身情感、权力和身份的认知[32]。

日常生活中的流动性政治也日益受到关注,随着经济全球化的加速,工作在地理上变得日益复杂,流动性成为工作和日常生活越来越重要的特征,流动工人也成为流动性研究的重点对象。批判流动性研究已经开始关注工作的日常动态,一方面关注工人们的情感,另一方面关注对工人的控制和纪律要求。Gregson考察了货车司机在流动过程中的经历,他发现休息区休息设施的设计不仅没有给他们提供舒适的体验,反而是难以使用的,由此加剧了货车司机身体的不适[33]。Marcu在流动工人的情感分析中则发现,工人的疲劳是一种因流动性工作而引起的主观反应。疲劳被认为是消极的,是工人绝望和感知到不稳定性的来源[34]。但另一方面,流动工人在许多方面都获得了自由的体验,包括灵活的工作时间、身体运动,以及不受许多规则约束的自由。流动工作代表着一种自由的生活方式和一种把握自身命运的方式,这不仅是一种经济上的选择,也是一种新的生活方式的选择[35]。

流动的人和事物长期以来面临敌意和恐惧,流动的身体和流动性本身都被贴上了破坏既定秩序的标签[7]。经受各种话语“污名化”的弱势边缘流动主体会通过各种实践或策略进行身份的协商与自我建构,这种身份政治博弈背后的核心是支配流动性或非流动性的权利的争夺。如游行时人们通过在街道、道路和城市中的流动来显示他们的流动性,以对既定秩序表达抵制或不满。Cresswell则发现女性流浪者通过异装等策略在旅途中协调自己的生活,认为这些事实和过程清晰地阐明了性别的和具身的流动性政治[28]。驾驶实践背后的“文化秩序”暗示着复杂和不平衡的权力运作。驾驶实践既包含驾驶的具身、情感和欲望的维度,也牵涉规范、话语和权力的表达,有时也被当作争取权力的手段。Alderman对全美赛车联合会赛车场的首位黑人全职车手Wendell Scott的赛车生涯案例进行研究,探讨了这项特殊的驾驶实践是如何成为非裔美国人和主流社会协商的一种形式[36]。除了关注日常运输和通勤为主的流动,学者们的兴趣也涉及到更加多元和广泛的流动性实践方式及其效果上。在生活方式流动性(lifestyle mobilities)的政治性考察中,Rickly聚焦攀岩的日常微观政治和社区动态,发现流动性的展演催生了社区网络空间。通过这种特殊的实践,特定的社会关系在攀岩者社区内部和外部的城市或社会中被生产出来[37]。在现代社会里,流动性实践也可被当作协商手段,并呈现了社会矛盾。Delyser以女性主义视角梳理分析了19世纪20年代的航空历史与女权主义之间的关系,将飞行视作一种性别化和具身化的实践,以及一种能动性活动。女性飞行员通过她们的具身实践,挑战了当时男权主义的主导地位和受限制的空间[38]。

总体来说,人类的流动性是实践的流动性,流动的身体是主体和世界之间的直接中介。无论是主动的还是被迫的流动,都会影响着流动主体的体验。可被实践的流动性将意志和习惯的内部世界与期许和强制的外部世界联系在一起[39]。不同的流动形式和流动性的运动、表征与实践都是政治性的,他们与权力的产生和社会关系有关,总是受到现有的治理结构、历史、权力关系和具体经验的限制。但同时,流动性实践可以成为和不公平社会关系进行协商的关键途径,特定的流动性实践因而也被当作一种权力的表达或获得某种权力的手段。

4.3 流动作为一种增加资本的方式流动性与经济、社会和文化资本一样,成为一种差异获取的资本形式,在流动精英的生产与再生产中发挥着越来越重要的作用[40]。现有研究中与“流动精英”涵义密切相关的词有高技能移民、知识移民、运动精英等,本文参考相关研究[41]将“流动精英”定义为受过高等教育或掌握相应知识技能,在不同地域之间进行流动以利用与提升其人力资本的迁移人口。

“精英”为能更广泛地控制或获取资源的阶层,在复杂和动态的权力网络中获得和定义他们的权力[42]。随着对精英主义研究的深入,精英流动性(elite mobility)的概念受到广泛关注,Birtchnell指出,“精英的流动性与权力、不平等、治理和决策不可分割地联系在一起”[43],现有研究着重探讨了流动精英的复杂特征、驱动因素和影响及其与权力的关系。在对流动精英的特征进行的探讨中,流动精英的公民身份是他们体验流动自由的重要先决条件,流动精英是“国籍、文化、性别、种族和阶级的承载者”[44]。Lund‐ ström探讨了瑞典公民身份如何成为生活在新自由主义美国的弱势经济移民的一个特别重要的资本。除了公民身份外,类似的“白人资本”还表现为一种象征性资本,并可以转换为其他形式。获得“白人资本”可以创造特权和支配地位的意识,从而塑造了个人对流动权、感知机会和实际可能性的概念,并在一定程度上加强流动精英在东道国的归属感。其次,文化资本是促进流动精英总体福祉和职业发展的宝贵资源,能够帮助他们实现跨越国界的流动[45]。

流动性政治的研究着重关注个体的流动性作为一种权力和资本在其中起的作用。流动性成为除经济、社会和文化资本以外的一种资本形式,用以提高或维持流动精英的专业地位,促进其职业发展。与其他技能较低的竞争对手相比,流动精英凭借个人的高技能,在全球化进程中占据特权地位。每个移民都是知识的学习者、携带者和潜在转移者[46]。Farrer对厨师流动性的研究指出,流动性对各级烹饪工作者的职业生涯至关重要,从事烹饪行业的移民利用从全球不同城市之间的流动中获得的技能来提高他们在本地的地位,以获得更好的工作机会,或为进一步的地理流动创造条件[47]。流动精英将流动实践作为一种实现抱负的自我塑造形式,根据流动和进入全球人才国际流通的愿望来生产自己,并在移民的各个阶段维持其高技能移民的地位[48]。尽管流动精英被认为是理想“人才”,大多数国家为流动精英提供了有利条件,但实际上技能和流动性之间的关系相当复杂,由于技能是社会建构的,在很大程度上取决于技能在不同文化、社会和政治背景下如何被认可、评估和利用。因此,拥有“更高”的技能并不一定意味着移民拥有更多的流动性权力[49]。

流动性作为一种资源,其可达性在不同的群体或物体间是有差异的,一类群体或物品的流动往往意味着另一类群体或物品的固定静止。流动性实践之间也存在着相互影响的共轭关系,特定主体的特定流动性实践受另一些主体的流动性实践影响而不得不做出适应和调整。因此,除了对流动精英群体进行探讨,还应考察流动精英对他人流动性造成的影响。Mosca提出的精英流通理论(Elite Circula‐ tion Theory)认为,虽然某一特定社会的早期精英可能因为最能干而获得影响力,但早期精英和未来精英往往会通过限制他人的社会流动性来增加和维持他们的权力[50]。如Li通过分析乡村社区的精英流动,认为精英群体获取和维持权力所需的权力转移和博弈会限制了普通居民获得民族旅游利益的机会[51]。De Haas的研究则指出,虽然移民网络在早期建设阶段可能会促进群体成员的迁移,但后期由于规模不经济与对就业和其他资源的竞争增加而变为对新来移民的排斥,阻碍移民的迁移扩散[52]。

总体来说,精英的流动性与权力、不平等、社会分层、治理和决策不可分割地联系在一起。一方面,流动精英需要提高流动性增加自身资本,另一方面,流动精英会通过限制他人的社会流动性来增加和维持他们的权力。因此,无论是对流动性权力的获取还是使用,流动精英都显现出独特的优势,在全球化进程中占据特权地位。

4.4 流动权力博弈的中介与产物流动性永远是空间性和政治性的[16]。流动性本身就具有地理内涵,因为流动需要通过空间才能实现,特定的流动性形式也通过特定的空间被生产。同时,流动性是一个过程,空间和社会通过这个过程得以形成,社会流动和空间流动被视作相互依赖的模式[52]。空间既是流动权力博弈的场所和中介,也是流动性政治角逐的产物。

对空间的流动性政治的讨论离不开支持它的基础设施和技能,而交通空间则是实现人和物流动的一个重要媒介[53]。流动性的微观政治位于空间环境中,这些空间通过环境设计、文化隐喻,从而对社会中占主导地位和边缘地位的人产生不同的作用,构成了隐喻而广泛的权力关系,从而强化身体体验和身份认同、包容或排斥[54]。道路是构成以人或机动车为核心的流动性系统的基础空间单元。驾驶者束缚于各种可见的或不可见的规则和物质景观中,受到各种来自国家或地方无形的权力的规范,从未完全实现简单意义上的“自由”[55]。不过,有了限制和规则,必有争论和协商,这种协商便是空间流动中的政治—权力的博弈[56]。公共街道与城市景观一样,是一种物质空间和社会建构。街道是交通空间和城市场所,不仅由沥青和车辆、混凝土和行人组成,还包括社会互动和意义。流动性政治中的权力博弈,离不开对空间资源的争夺。当今,城市街道多被法律规定为现代交通工具具有特权的流动性空间,而不该是街头小贩游走兜售商品的传统商业活动场所。在Eidse对越南首都河内城市街道的日常政治实践的研究中,作者重点探讨了流动小贩如何为了确保城市街道的权力而进行审慎的协商,以及他们的流动性如何在社会、政治和文化方面被生产和设计的。在这个被法令重新划分和定义的城市空间中,流动性也成为流动小贩在日常生活中进行协商的一种手段[57]。

现代化与全球化使得飞行、火车等交通方式日益普遍,机场、火车站作为流动性系统里的一个重要枢纽空间,吸引了地理学者的关注。交通枢纽空间一般被定义为自由的、流动开放的空间,但事实上,交通枢纽空间是一个深刻的道德空间,充满了价值观、目的和轨迹,隐藏了一系列伦理和政治的选择与分歧[58]。机场通过日益自动化、智能化、集成的软件和可流动的监测系统增强了对于公共空间的监管和流动性的控制,成为了地方社会实践和潜在权力流动性管治的空间介质。现代机场的安全和监控系统的使用被认为侵犯了流动性过程中的个人或隐私的权利以及生命安全[59]。同时,机场通过对物理标识、走廊等物质空间的设置打破人与人之间的社会联系,乘客成为一个“原子化”、孤立的主体,人们很难进行互助、关心和联系,而机场则实现了其空间的功能性、商业性和安全性的目标[60]。这种以飞行为核心的流动性为政治关系提供了一个特殊的空间,在这里可能看到的情形是,社会精英可以便捷地通过关口或者停下来看风景,但看起来“可疑”的人物却可能不得不被截停下来接受细致的盘问和安检。

身体、物体和技能复杂的相互作用,促使车厢空间形成了多样化的情感环境(affective atmospheres),它既有促使不同乘客形成“集体”的能力,也有分隔和疏远乘客的作用[61]。此外,人、物体、资本和信息与每日俱增的流动性特征正在将一个相对静态和固定的“社会性社会”转变成一个“流动性社会”[4]。流动性总是与不动性(immobility)联系在一起,流动性与居住的关系也被重新协商与重构。在流动情境下,汽车或者车厢已经超越了传统意义上的仅作为一个短暂停留的交通空间或工具性的经济空间,成为“离家之家(home away from home)”所依托的特殊空间。对一部分人来说,汽车是他们外出旅行的临时的家,是他们主动追求的一种积极的实践体验。但对于另外一部分人来说,这可能就是他们唯一能够负担得起的住房,这个流动的空间就是他们最现实的家。这两种不同的使汽车成为寄寓的家空间的方式,关乎边缘化与特权化的问题,关乎“谁可以旅行”和“谁能够留在家里”的问题。同时,以汽车为载体的特殊的家空间建构实践,也是挑战主流权力结构和全球化束缚的一种方式[62]。

总体来看,空间与流动性政治的关系密切相连,相互之间影响着对方的构建过程和意义表达。前者作为后者实践和展演的地理载体与中介场所,后者反过来也会不断重塑着有限的空间。因此,通过对流动性及其发生的特定空间环境进行研究,有助于剖析在不同形式的权力运作下空间流动性的形成。

5 结论与讨论 5.1 结论流动性政治研究现在渗透到汽车流动性、航空流动性和货物流动性等众多领域中,但人的流动始终仍是流动性政治研究最主要和最核心的部分,因此本文所讨论的流动性主体还是以人为主,根据不同主体对流动性政治的地理学研究议题进行梳理与总结。总体而言,流动性政治在西方学术界的研究已经形成了深厚的研究基础。特别是“新流动性范式”出现以后,新出现的方法、理论、视角和各种社会事实大大促进了流动性实践研究的广度和深度。但从体量上而言,流动性政治只属于流动性研究里面的一个分支,理论体系仍然有待完善,在微观层面的理论创新、实践实证还有待学界协力进一步拓展。将来的研究仍须挖掘更多特殊的流动主体、流动性实践和具体空间背后的流动性政治,延伸流动性政治的研究触角,搭建更完善的研究理论与方法体系。目前,西方对流动性政治的讨论仍集中在中宏观的解读方式,这无疑较难捕捉到流动性政治在微观层面上更加动态、复杂和情景化的状态。同时,当前流动性地理学对一些流动的职业型群体的关注度仍然很低。职业的不同既意味着身份和主体性的不同,也意味着主体处于不一样的场域当中与不同的空间、复杂的权力与社会关系产生交织,具有不一样的实践与体验。因此,对特殊群体在特定情境中的流动性实践的政治考察,需将微观政治解读与中宏观的政治分析密切结合起来。

5.2 讨论“流动性政治”研究的相关概念、范式和理论都来源于西方,实证研究也集中在西方的社会情境。国内对流动性政治的探讨最早为林晓珊在探讨流动性作为社会理论新转向的一文中提出了“迈向流动性的政治”[63]。在地理学领域,近年来流动性话题日益受到旅游地理学、文化地理学等领域的国内学者们的关注,主要从交通公平[64]、流动与迁移[64]、非正规流动的空间政治[66]与空间管治[67]等研究中探讨中国情境下的流动性政治。然而,由于“流动性政治”的概念是个舶来品,中国情境下专门探讨“流动性政治”的理论与实证研究长期缺席。此外,西方社会文化地理存在重社会、轻地理的倾向,因此中国地理学界在援引流动性政治理论、参考西方实证研究的同时,可以对地理学人地关系、空间分析的重点研究内容进行更深入的探讨。改革开放以来,中国已经历并继续经历着深刻的社会转型,流动性成为中国当前社会发展的显著特征。人、货物、资金等物理和虚拟流动主体的流动性不断增强,这些流动性依托各种流动空间产生互动和交换,必将影响着空间结构和地区社会的重塑,为地方治理的稳定有序与多元利益群体之间的流动性的公平问题提出了新的挑战。流动性政治作为分析视角和理论工具,对中国发展过程中会遇到的流动性“失调”及其带来的社会问题的解决必将大有裨益。

本文认为流动性政治相关思想和理论方法能为以下中国地理学本土议题提供有益的启示:第一,流动性政治视角下的地缘政治研究。流动性是一种权力的表现,反映着一个国家和社会发展水平和质量。中国经历着多方面的流动性创新,流动性新现象和新发展对我国现有社会治理体系提出新挑战[68]。因此,中国与周边国家间流动权力角逐、边境空间的跨界流动实践、边境空间中的多重社会关系重构等议题是未来地缘政治研究的重要方向。

第二,“一带一路”倡议与“交通强国”战略下交通地理学的流动性政治研究。交通是流动性最为显性的一种组织方式,直接影响区域空间结构和社会结构[1]。“交通强国”战略宏图的实现同样面临着交通基础设施条件和分布格局改变而带来的流动性政治风险,运用流动性政治的分析视角展开有针对性的研究能够为“交通强国”战略的落实提供更有效的专业性保障。流动性政治视角下的交通地理学研究,在宏观层面可以通过对流动群体道路使用权等的流动公平与正义问题进行研究,为交通法规完善提供理论支持。在微观层面,空间作为流动权力博弈的场所和中介,以及流动性政治角逐的产物,其在流动性管理方面起的作用也不应被忽视,因此对交通基础设施的空间营造、情感环境等进行考察,探讨流动空间对人们出行的作用机制。同时,还需要对交通设施内不同群体的社会关系进行分析,以了解流动群体行为决策的驱动因素。

第三,具有中国时代和地方特色的流动群体的流动性政治考察。中国特色社会主义制度、社会文化特色和改革开放四十多年以来深刻的社会转型等情境因素催生和孕育了许多极具中国时代和地理特色的流动群体,如外卖骑手、网约车司机、代耕农等。这些群体多为弱势群体,加之其独特性,无疑为流动性政治的研究提供了多元的研究对象和流动性特质。通过对中国特色社会情境下的特殊流动群体在流动过程中的情感、体验与适应,及其背后的权力关系进行探讨,从而为提高劳动保障与改善工作条件、设计流动工作空间、制定更加包容和合理的公共管理政策、切实保障流动群体的权益提供有益指导。

第四,“人才强国”战略背景下流动精英的流动性政治研究。“人才强国”战略指出,人才是第一资源,是强国之根本,兴邦之大计,参与全球人才竞争现已成为世界各个国家和各个城市的重要发展政策。因此,流动性政治的地理学研究需加强对流动精英进行探讨。传统人口地理学着重探讨了流动精英迁移的空间格局,对输出地、输入地的影响等,但对流动精英的流动过程及其蕴含的权力关系缺乏关注。流动性政治视角下的人口地理学研究,首先,流动性已成为资本积累过程中不可分割的一部分,探讨流动性资源在流动精英的生产与再生产中起的作用十分必要。其次,流动精英作为一个新的政治主体,对其与特定地方的社会互动以及地方协商进行研究有助于揭示不同移民群体在特定区域的日常生活互动与协商中所掩盖的不平等权力关系,从而了解流动精英多样化的诉求,为中国相关移民管理政策制定与完善提供参考。

作为一个正在快速崛起的新兴经济体和发展中国家,中国的整体流动性的规模和强度和流动性的差异化发展不断推到新的水平,社会稳定和健康发展的压力也在增大,为重视流动性政治问题带来了新的契机,开展流动性政治研究对于我国未来的发展具有至关重要的价值和意义。

| [1] |

陈永林, 谢炳庚, 张爱明, 等. 不同尺度下交通对空间流动性的影响[J]. 地理学报, 2018, 73(6): 1162-1172. [Chen Yonglin, Xie Binggeng, Zhang Aiming, et al. The impact of traffic on spatial mobility at different scales[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(6): 1162-1172.] |

| [2] |

Sauer C O. Agricultural Origins and Dispersals[M]. Cambridge: The MIT Press, 1968: 87.

|

| [3] |

Gibson C, Waitt G. Cultural geography[M]//Kitchin R, Thrift N. International Encyclopedia of Human Geography. Oxford: Elsevier, 2009: 411-424.

|

| [4] |

Urry J. Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century[M]. New York: Routledge, 2000: 219.

|

| [5] |

Cresswell T, Dixon D. Engaging Film: Geographies of Mobility and Identity[M]. Lanham: Rowman and Littlefield, 2002: 62.

|

| [6] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [7] |

Cresswell T. Valuing mobility in a post COVID-19 world[J]. Mobilities, 2020, 16(1): 51-65. |

| [8] |

Cresswell T. Towards a politics of mobility[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2010, 28(1): 17-31. DOI:10.1068/d11407 |

| [9] |

杨茜好, 朱竑. 西方人文地理学的"流动性"研究进展与启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2015, 47(2): 1-11. [Yang Xihao, Zhu Hong. Progress and revelation of researches on the anglophone geography of mobilities[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2015, 47(2): 1-11.] |

| [10] |

Kofman E. Unfinished agendas: Acting upon minority voices of the past decade[J]. Geoforum, 1994, 25(4): 429-443. DOI:10.1016/0016-7185(94)90022-1 |

| [11] |

Hobbes T. The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury[M]. London: Adamant Media Corporation, 1839: 221.

|

| [12] |

Adey P. Mobility[M]. London: Routledge, 2011: 116-117.

|

| [13] |

Massey D. Power-geometry and a progressive sense of place[M]//Bird J, Curtis B, Putnam T, et al. Mapping the Futures: Local Cultures, Global Change. London: Routledge, 1993: 5.

|

| [14] |

Kabachnik P. To choose, fix, or ignore culture? The cultural politics of Gypsy and traveler mobility in England[J]. Social and Cultural Geography, 2009, 10(4): 461-479. DOI:10.1080/14649360902853247 |

| [15] |

Bissell D. Micropolitics of mobility: Public transport commuting and everyday encounters with forces of enablement and constraint[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(2): 394-403. |

| [16] |

Nikolaeva A, Adey P, Cresswell T, et al. Commoning mobility: Towards a new politics of mobility transitions[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2019, 44(2): 346-360. DOI:10.1111/tran.12287 |

| [17] |

夏文贵. 边境安全问题及其治理[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2017(6): 64-70. [Xia Wengui. Issues of border safety and administration[J]. Journal of Northwest Minzu University(Philosophy and Social Science), 2017(6): 64-70. DOI:10.3969/j.issn.1001-5140.2017.06.010] |

| [18] |

Tazzioli M, Garelli G. Containment beyond detention: The hotspot system and disrupted migration movements across Europe[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2018, 38(6): 1009-1027. |

| [19] |

Kramsch O, Van Houtum H. B/ordering Space[M]. London: Routledge, 2005: 162.

|

| [20] |

Liu-Farrer G, Yeoh B S, Baas M. Social construction of skill: An analytical approach toward the question of skill in cross-border labour mobilities[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(10): 2237-2251. DOI:10.1080/1369183X.2020.1731983 |

| [21] |

Oishi N. Skilled or unskilled? The reconfiguration of migration policies in Japan[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(10): 2252-2269. DOI:10.1080/1369183X.2020.1731984 |

| [22] |

Stuesse A, Coleman M. Automobility, immobility, altermobility: Surviving and resisting the intensification of immigrant policing[J]. City and Society, 2014, 26(1): 51-72. DOI:10.1111/ciso.12034 |

| [23] |

Maillet P, Mountz A, Williams K. Researching migration and enforcement in obscured places: Practical, ethical and methodological challenges to fieldwork[J]. Social and Cultural Geography, 2017, 18(7): 927-950. DOI:10.1080/14649365.2016.1197963 |

| [24] |

Hasty W. Geographies of mobilities: Practices, spaces, subjects[J]. Scottish Geographical Journal, 2012, 128(2): 169-170. DOI:10.1080/14702541.2012.726424 |

| [25] |

Bissell D, Straughan E R, Gorman-Murray A. Losing touch with people and place: Labor mobilities, desensitized bodies, disconnected lives[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(6): 1891-1906. DOI:10.1080/24694452.2020.1725417 |

| [26] |

Osborne N, Grant-smith D. Constructing the cycling citizen: A critical analysis of policy imagery in Brisbane, Australia[J]. Journal of Transport Geography, 2017, 64(1): 44-53. |

| [27] |

Jensen A. Mobility, space and power: On the multiplicities of seeing mobility[J]. Mobilities, 2011, 6(2): 255-271. DOI:10.1080/17450101.2011.552903 |

| [28] |

Cresswell T. Embodiment, power and the politics of mobility: The case of female tramps and hobos[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1999, 24(2): 175-192. DOI:10.1111/j.0020-2754.1999.00175.x |

| [29] |

Goldin I, Cameron G, Balarajan M. Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2011: 73.

|

| [30] |

Bissell D, Straughan E R, Gorman-Murray A. Losing touch with people and place: Labor mobilities, desensitized bodies, disconnected lives[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(6): 1891-1906. DOI:10.1080/24694452.2020.1725417 |

| [31] |

Ruiz J, Lamers M, Bush S, et al. Governing nature-based tourism mobility in National Park Torres del Paine, Chilean Southern Patagonia[J]. Mobilities, 2019, 14(6): 745-761. DOI:10.1080/17450101.2019.1614335 |

| [32] |

Buda D M, d' Hauteserre A M, Johnston L. Feeling and tourism studies[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 46: 102-114. DOI:10.1016/j.annals.2014.03.005 |

| [33] |

Gregson N. Work, labour and mobility: Opening up a dialogue between mobilities and political economy through mobile work[J]. Mobilities, 2023, 18(6): 888-902. DOI:10.1080/17450101.2022.2158041 |

| [34] |

Marcu S. The limits to mobility: Precarious work experiences among young Eastern Europeans in Spain[J]. Environment and Planning: Economy and Space, 2019, 51(4): 913-930. DOI:10.1177/0308518X19829085 |

| [35] |

Wang Y T, Wang H L, Xu H G. Understanding the experience and meaning of app-based food delivery from a mobility perspective[J]. International Journal of Hospitality Management, 2021, 99: 103070. DOI:10.1016/j.ijhm.2021.103070 |

| [36] |

Alderman D H, Inwood J. Mobility as antiracism work: The "Hard Driving" of NASCAR's wendell scott[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(3): 597-611. DOI:10.1080/00045608.2015.1118339 |

| [37] |

Rickly J M. Lifestyle mobilities: A politics of lifestyle rock climbing[J]. Mobilities, 2016, 11(2): 243-263. DOI:10.1080/17450101.2014.977667 |

| [38] |

Delyser D. Towards a participatory historical geography: Archival interventions, volunteer service, and public outreach in research on early women pilots[J]. Journal of Historical Geography, 2014, 46: 93-98. DOI:10.1016/j.jhg.2014.05.028 |

| [39] |

Smith J M. A geography of the lifeworld: Movement, rest and encounter[J]. Geography Review, 2017, 107(4): 55-57. DOI:10.1111/j.1931-0846.2015.12148.x |

| [40] |

Dorow S, Roseman S R, Cresswell T. Re-working mobilities: Emergent geographies of employment related mobility[J]. Geography Compass, 2017, 11(12): e12350. DOI:10.1111/gec3.12350 |

| [41] |

马凌, 谢圆圆, 袁振杰. 新型全球化与流动性背景下知识移民研究: 议题与展望[J]. 地理科学, 2021, 41(7): 1129-1138. [Ma Ling, Xie Yuanyuan, Yuan Zhenjie. A review of intellectual migration research under the background of globalization and mobility: Topics and prospects[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1129-1138.] |

| [42] |

Pakulski J. The development of elite theory[M]//Best J. Higley the Palgrave Handbook of Political Elites. London: Palgrave Macmillan, 2017: 102.

|

| [43] |

Birtchnell T, Caletrio J. Elite Mobilities[M]. London: Routledge, 2014: 89.

|

| [44] |

Yeoh B S A, Willis K. Singaporean and British transmigrants in China and the cultural politics of 'contact zones'[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2005, 31(2): 269-285. DOI:10.1080/1369183042000339927 |

| [45] |

Lundström C. White Migrations: Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014: 153.

|

| [46] |

Williams A M. International labour migration and tacit knowledge transactions: A multi-level perspective[J]. Global Networks, 2007, 7(1): 29-50. DOI:10.1111/j.1471-0374.2006.00155.x |

| [47] |

Farrer J. From cooks to chefs: Skilled migrants in a globalising culinary field[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(10): 2359-2375. DOI:10.1080/1369183X.2020.1731990 |

| [48] |

Liao K. Mobile practices and the production of professionals on the move: Filipino highly skilled migrants in Singapore[J]. Geoforum, 2019, 106: 214-222. DOI:10.1016/j.geoforum.2019.08.013 |

| [49] |

Liu-Farrer G, Yeoh S A, Baas M. Social construction of skill: An analytical approach toward the question of skill in cross-border labour mobilities[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2021, 47(10): 2237-2251. DOI:10.1080/1369183X.2020.1731983 |

| [50] |

Mosca G. The Ruling Class[M]. New York: McGraw Hill, 1939: 25.

|

| [51] |

Li Y J, Knight D W, Luo W T, et al. Elite circulation in Chinese ethnic tourism[J]. Annal of Tourism Research, 2020, 85: 103030. DOI:10.1016/j.annals.2020.103030 |

| [52] |

Haas H. Migration systemformation and decline: A theoretical inquiry into the self-perpetuating and self-undermining dynamics of migration processes[J]. International Migration Institute, 2009, 19: 1-37. |

| [53] |

吴寅姗, 陈家熙, 钱俊希. 流动性视角下的入藏火车旅行研究: 体验、实践、意义[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 17-27. [Wu Yinshan, Chen Jiaxi, Qian Junxi. Research on train travel to Tibet from the perspective of mobility: Experience, practice and significance[J]. Journal of Tourism, 2017, 32(12): 17-27. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.12.009] |

| [54] |

Warren S. Pluralising (im)mobilities: Anti-muslim acts and the epistemic politics of mobile methods[J]. Mobilities, 2021, 16(6): 905-920. DOI:10.1080/17450101.2021.1922068 |

| [55] |

Merriman P. Driving Spaces: A Cultural-historical Geography of England's M1 Motorway[M]. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007: 262.

|

| [56] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [57] |

Eidse N, Turner S, Oswin N. Contesting street spaces in a socialist city: Itinerant vending-scapes and the everyday politics of mobility in Hanoi, Vietnam[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(2): 221-222. |

| [58] |

Cidell J. When runways move but people don't: The O'Hare Modernization Program and the relative immobilities of air trave[J]. Mobilities, 2013, 8(4): 528-541. DOI:10.1080/17450101.2013.808050 |

| [59] |

Adey P. Facing airport security: Affect, biopolitics and the preemptive securitisation of the mobile body[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2009, 27(2): 274-295. DOI:10.1068/d0208 |

| [60] |

Dan B, Johnson H L. Ethics at the airport border: Flowing, dwelling and atomising[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2018, 36(2): 217-235. DOI:10.1177/0263775817747728 |

| [61] |

Bissell D. Passenger mobilities: Affective atmospheres and the sociality of transport[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2010, 28(2): 270-289. DOI:10.1068/d3909 |

| [62] |

Zhang J, Lu M C W, Yeoh B S A. Cross-border marriage, transgovernmental friction, and waiting[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2015, 33(2): 229-246. DOI:10.1068/d24111 |

| [63] |

林晓珊. 流动性: 社会理论的新转向[J]. 国外理论动态, 2014(9): 90-94. [Lin Xiaoshan. Mobility: A new turn in social theory[J]. Foreign Theoretical Trends, 2014(9): 90-94.] |

| [64] |

黄晓燕, 曹小曙. 时空间行为视角下交通与社会排斥研究进展[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 107-117. [Huang Xiaoyan, Cao Xiaoshu. Progress of research on transportation and social exclusion from the perspective of spatiotemporal behavior[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 107-117.] |

| [65] |

张博, 刘美新, 蔡晓梅. 物质、情感和权力: 跨国移民与家的地理学[J]. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1130-1141. [Zhang Bo, Liu Meixin, Cai Xiaomei. Material, emotion and power: Transnalional migration and home geography[J]. World Regional Studies, 2022, 31(6): 1130-1141. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2022.06.2021246] |

| [66] |

王权坤, 胡雪瑶, 艾少伟. 身份、流动与权力: 街头摊贩的空间实践[J]. 人文地理, 2020, 35(6): 35-43. [Wang Quankun, Hu Xueyao, Ai Shaowei. Identity, mobility, and power: The spatial practice of street vendors[J]. Human Geography, 2020, 35(6): 35-43. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.06.005] |

| [67] |

尹铎, 蔡慕言, 梁金多, 等. 广州城市流浪乞讨者的空间管治与日常生活实践[J]. 地理科学, 2019, 39(3): 450-458. [Yin Duo, Cai Muyan, Liang Jinduo, et al. The everyday life practice and space control of homeless in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(3): 450-458.] |

| [68] |

刘英, 石雨晨. "回归"抑或"转向"?——国外流动性研究的兴起、发展与最新动向[J]. 国外社会科学, 2021(2): 122-132, 161. [Liu Ying, Shi Yuchen. "Turn" or "Return"?: The rise, development and new trends of mobilities studies abroad[J]. Social Sciences International, 2021(2): 122-132, 161.] |