在着力推进旅游供给侧改革的过程中,供给结构所呈现出的不合理、不平衡等现象与旅游者消费趋向和市场需求的多元化无法匹配,这严重制约了我国旅游产业的发展。在该情境下,如何转变旅游发展方式以实现旅游产业中的供给效率提升、服务模式创新、旅游资源优化配置等目标,现已成为旅游研究中广泛讨论的热点。过往研究提出,旅游产业供给侧改革应当重视游客旅游体验的基本价值、追加价值和衍生价值,因为随着旅游经历的增多与自身素养的提升,旅游者的角色及行为模式也相应发生变化,他们对旅游产品生产与消费过程的干涉意愿和能力变强,不再是被动地接受旅游产品和服务[1],而是渴望旅游产品的设计和消费处于自我掌控之下,这既能提升自身的旅游体验感,也能为旅游目的地营销创新、旅游服务升级等给予动力。服务主导逻辑强调,价值由服务生态系统的所有参与者共同制造[2],旅游者价值共创行为则是旅游者将自己的意愿、评价和经验投入到价值创造系统,与旅游目的地等主体共同创造价值[3]。实际上,旅游者价值共创已成为实现游客个性化体验需求和构建旅游目的地核心竞争力这一“双赢”局面的关键,具体而言,对于旅游者,将自己的偏好融入旅游目的地产品的设计与开发,依靠自我建构的形式重塑旅游体验;对于旅游目的地,根据旅游者需求特质和反馈谏言,针对性地开展营销活动及优化景区服务,有助于提高产品质量及服务效率[4]。因此,在旅游需求日趋旺盛、旅游消费逐渐大众化和普及化的形势下,激发旅游者价值共创行为俨然成为助推旅游目的地吸引游客、赢得市场竞争的重要战略保障。

作为阐释人地关系的关键构念,地方认同被广泛用作旅游者态度和行为的解释因素,已有研究揭示了地方认同与游客行为意向[5]、亲环境行为等公民行为[6]的关联性,以及对休闲效益[7]等因素产生的影响,而鲜有关于地方认同能否影响旅游者价值共创行为的探讨。并且,旅游者价值共创行为与之前所探讨的游客公民行为的产生机理和表现形式是存在一定差异性的,具体表现在,价值共创行为的产生源于两方面原因,其一为游客对于旅游地的认同度和依恋感,其二是游客差异化和个性化旅游需求的满足[8]。实际上,地方认同虽然反映了旅游者对于某地情感联结的深度,表现出信念、感觉、思想等元素的趋同[9],但会致使游客与地方间价值观、文化内涵的高度重叠,这无益于游客个性化、差异化旅游需求等实际感知价值的满足[10],故地方认同和价值共创行为的关系存在悖论逻辑,并非简单的线性关系,要借助辩证思维予以分析。基于此,本文将重新梳理地方认同的作用机理,判断何种程度的地方认同能够有效刺激游客与旅游地实现资源交换并最终共同创造体验价值的意愿,即研究到底是“求同”还是“存异”状态下的地方认同对旅游者价值共创行为更具驱动力。另外,根据“刺激—机体—反应”模型关系可知,刺激因素影响个体的认知状态,从而引导后续的行为反应,地方认同本质上是游客对旅游地信息接受后转化成的价值观、情感等内在刺激,即旅游地赋予游客的刺激因素,游客沉浸于目的地环境,通过主观或潜意识的思想、情感和价值观等展现对地方的自我认同,这种由外在环境所引发个体内在心理反应的刺激因素同样会对认知和行为反应产生重要影响。而旅游涉入作为游客对刺激因素的重要评价工具,能够测度游客旅游过程中感知价值、体验意义和投入情感的心理认知,且具有可驱动行为的特性,如陈治等[11]将旅游涉入引入研究框架验证了其在旅游地环境感知和游客行为反应间的中介作用。故本文将把旅游涉入作为中介因素引进研究模型中,作为地方认同这一内在刺激下的机体反应因素和价值共创行为的前置因素,探讨其在地方认同和旅游者价值共创行为之间的联结作用。并且,“刺激—机体—反应”模型表明,机体认知和行为反应取决于心理状态和情境刺激的交互作用[12],良好的心理状态能够促使游客充分地沉浸在目的地的环境与氛围中,从而调节地方认同的影响效果。这一理念也呼应了粟路军等[13]将调节变量引入到“刺激—机体—反应”模型做综合研究的观点。作为环境心理学的热点构念,恢复性环境感知显著影响游客对旅游地的情感依附和价值观趋同,如黄杰等[14]指出,恢复性环境感知能够增进游客对旅游地的认同感,激发积极行为的观念,故就本文的研究模型而言,恢复性环境感知理应和地方认同形成联动机制,与地方认同交互影响旅游涉入,继而促进价值共创行为。综上,本文尝试将旅游涉入、恢复性环境感知引入研究模型,分别作为中介与调节变量,旨在揭示地方认同对旅游者价值共创行为的传导机制及作用边界,从而以旅游目的地市场营销和管理运营为抓手,为促进旅游目的地构建旅游体验价值共创机制提供借鉴。

2 理论基础与研究假设 2.1 地方认同与旅游者价值共创行为旅游者价值共创行为是社会公民行为的表现形式,包含旅游者参与服务生产和服务提供的过程,体现在游客旅游活动中投入时间、精力、知识等个体资源,通过积极参与旅游产品设计和服务传递所表现出的益于他人的角色外行为,故挖掘旅游者价值共创行为的前置因素及其形成机制具有较强的实践价值,具体表现在两方面:对于旅游目的地而言,这有助于提高旅游产品及服务质量,促进游客体验分享、信息反馈以优化旅游目的地营销效率;对于游客而言,这能够提升其旅游参与度,帮助游客创造难忘且具有独特意义的体验[15, 16]。当前,价值共创行为的研究聚焦于消费者体验主导与服务主导两种逻辑,其中,消费者体验主导逻辑强调价值共创各方的利益实现,而服务主导逻辑则关注价值共创系统的利益达成,可知,价值共创被视为价值创新、资源整合的过程,对于促进各价值主体资源互动、利益联结具有重要意义。实际上,价值共创源于社会交换理论,是各利益主体间通过协作与互动来实现资源的有效交换及价值再生,因而旅游者价值共创行为是通过与旅游目的地互动和资源的整合交换,最终达成共同创造体验价值的目标[17]。在旅游过程中,游客往往积极寻求有意义和有价值的旅游体验,而在与旅游目的地资源交换和社会互动时,游客能产生难忘的旅游体验并提高感知价值。从旅游目的地的角度看,旅游者积极参与其中,进而诱发价值共创行为的正向作用巨大,即通过投入自身的技能、知识和劳动,与旅游目的地共同创造服务的使用价值,并最终分享价值,此时,旅游者的“消费性”角色界限变得模糊,逐渐衍生出“生产性”角色以服务于旅游目的地的产品设计和营销等。

地方认同是构成社会认同和文化认同的重要元素,源于认知、态度、偏好、价值观的一致性,是个体与环境之间复杂交互作用而形成的亲密联结,是自我认同的一部分[18]。已有关于地方认同和价值共创的研究多数聚焦于二者的线性关系,其中,Zhang等[19]验证了价值共创行为的满意程度和地方认同有积极联系,与此同时,部分研究指出,地方认同所带来的低文化差异感会使得游客很难获得丰富多彩且差异显著的个性化体验,不利于其增进感知价值和旅游收益,这与价值共创行为的产生逻辑相悖,继而抑制旅游者价值共创行为,如Guachalla[20]发现,地方认同度越高,游客越难以获得更深层次的知识收益,无法满足差异化旅游体验,在该情境下会阻碍旅游者价值共创行为的产生意愿,杨旸[21]等从距离衰减规律的角度论证了文化差异对旅游者行为反应的作用效果,并认为适度的文化差异能够被视为特定的旅游吸引物加以推广,以刺激游客积极行为动机,在此逻辑下,作为游客积极行为的表征,差异性的文化体验理应能够激发旅游者价值共创行为。综合上述分析,本文认为,地方认同作为个体与旅游目的地的特殊情感联系,对旅游者价值共创行为的影响可能具有“过犹不及”效应,具体而言,当个体对旅游目的地的地方认同程度较低时,游客的价值观、自我概念与目的地所营造的社会文化差异较大,或是游客对于旅游景区信息掌握有限,以及目的地可能存在的诸多不确定因素等,都会衍生出较大的文化距离、社会距离、心理距离,继而游客越容易做出存在较大偏误的行为决策[22],此时便会抑制旅游者价值共创行为的产生;而高度的地方认同意味着旅游者与目的地相关的意识、感觉、信仰等高度匹配以达到精神性认同[23],此情境中的游客基于对地方的高度敬畏情绪和强烈的文化、环境依恋,使其在思想和情感上与被认同的对象保持一致,这会避免打破地方和旅游产品的原始形态以寻求资源重新整合,使游客难以客观地正视旅游地资源管理、旅游规划与开发和目的地营销等建设的误区和不足,这都不利于旅游者价值共创行为的产生[24]。另外,高度的地方认同难以激发游客的好奇心,无益于差异化的旅游体验感,不能有效调动游客的操作性资源,这均与价值共创行为的产生逻辑相悖,继而抑制该行为的产生。综上,本文推断,地方认同过高或过低都不利于诱导旅游者价值共创行为,即地方认同与价值共创行为的关系并不总是线性的,而依靠倒U型曲线关系予以分析可能更符合实际,即适度的地方认同能够确保旅游者和目的地间一定程度的情感联结和认知协同,还能满足其差异化感知价值和体验意义,更有助于价值共创行为的产生,由此,提出以下假设:

H1:地方认同对旅游者价值共创行为具有倒U型影响。

2.2 旅游涉入的中介作用Manfredo[25]指出旅游涉入是游客对旅游活动感兴趣的程度以及在活动中获得情感反应的体现,Havitz等[26]则将旅游涉入定义为旅游者对目的地或旅游产品产生的兴趣、动机或兴奋等难以观察到的内在心理状态。现有理论研究已阐明旅游涉入产生的关键路径,如冶建明等[27]验证了旅游涉入的诱发机理,其中,游客对旅游目的地活动的求知、猎奇和社交声誉,以及对独特风光、历史文化、放松娱乐的追崇,是提升旅游涉入程度的关键。结合社会交换理论中的互惠性原则可知,游客的实际收益和需求价值的满足是影响其心理状态和后续行为反应的关键,作为“刺激-机体-反应”模型中机体心理状态的表征,旅游涉入会受到地方认同这一社会心理过程中情境刺激的影响,且这种作用效果表现为“过犹不及”效应。具体而言,当地方认同处于较低程度时,旅游者和目的地关联性较弱,且语言、理念和习俗等方面的文化代沟过大,由于缺少文化共同点会导致游客在旅途中产生距离感和生疏感,继而对文化障碍、冲突及其风险程度的感知提升。因此,这会阻碍游客沉浸于目的地旅游活动,抑制其在当地积极互动的内在动机,进一步限制旅游涉入[28, 29];旅游动机理论强调,一定的文化差异和神秘感也是决定旅游者参与性和涉入度的重要刺激因素,但地方认同处于较高程度时,意味着旅游者价值观与目的地文化的雷同性过强,故此情境下,高度的文化同质性会阻碍游客猎奇、求异等内在动机和旅游期望,继而抑制在旅游活动中获得激情、兴奋体验等旅游涉入状态的产生[26, 30, 31];在适度的地方认同情境中,合理阈值内的价值观趋同和文化差异既可以保证旅游者与目的地之间的情感联系,又能够满足其对于个性化旅游体验的追求,所以该状态更有助于激发高水平旅游涉入。由此,提出以下假设:

H2:地方认同对旅游涉入具有倒U型影响。

另外,由“刺激—机体—反应”模型可知,旅游涉入这一机体心理还会对旅游者行为反应产生影响,具体而言,旅游涉入能够展现出游客对旅游目的地及其相关活动或产品的投入程度,还会引发正向行为、动机、激励等[32],如张安民等[33]证实,旅游涉入能够预测旅游者亲环境行为,二者具有显著正相关;周玲强等验证了旅游涉入对游后行为的显著正向效应[34],故作为个体在特定旅游情境中感情投入程度和兴奋度的表征,旅游涉入能够直接影响游客的行为决策,如Zaichkowsky提出,旅游涉入不仅关乎到旅游者活动体验和感知价值,还会影响旅游价值共创行为的决策方向[35]。因此,作为自我概念中的一种认知和态度结构,当旅游者感觉目的地形象特征反映了自我概念时,旅游涉入就会被激发,继而影响其行为反应,故地方认同、旅游涉入、旅游者价值共创行为符合“刺激—机体—反应”模型的逻辑关系,这表现在研究机制中旅游涉入能够为地方认同和旅游者价值共创行为间的关系来构建桥梁,有效传递地方认同效力,由此激发价值共创行为。已有研究者将旅游涉入作为情境刺激与旅游行为结果的中介变量,如王婷等[36]指出,旅游涉入的吸引力、中心性等维度在共情与行为意图之间具有显著完全中介作用,吕丽辉等[37]则证实了旅游涉入在自然共情和环境责任行为关系中的部分中介作用。由此可见,旅游涉入不仅与旅游目的地形象感知和游客情感联结等产生直接联系,还可以增强地方认同对旅游者价值共创的效应。上述分析结果说明,旅游涉入能够作为游客行为反应的前因,且能够承接地方认同的作用力,在本文的研究模型中能够起到中介作用,在此基础上,综合假设H1和H2的推导,本文认为地方认同对旅游者价值共创行为的影响效用是通过旅游涉入这一中介因素的传导而形成的,故提出以下研究假设:

H3:旅游涉入在地方认同和旅游者价值共创行为的倒U型关系中发挥中介作用。

2.3 恢复性环境感知的调节作用恢复性环境感知源于游客对目的地的综合性体验,是其感知到的目的地能使生理、心理及社会能力等恢复的特性,结合社会交换理论可知,此情境下游客的感知收益程度高,从而对游客与旅游目的地环境的相互交织作用产生积极影响[38],恢复性环境感知的质量也被视为影响游客行为,以及对目的地忠诚等态度的重要因素[39],是与地方认同交互影响旅游涉入的重要边界条件。已有研究指出,具有身心恢复效用的自然环境,能够极大地缓解游客的心理压力,改善其负面情绪和转移其注意力,而恢复性环境感知是联系自然体验与健康之间的一个关键机制,有助于提升旅游者对地方环境的物质特征和文化属性的积极认知及情感反应,是对地方的一种综合性体验[40],如黄杰等[14]提出,恢复性环境感知能够增进旅游者对目的地的认同感,使其产生强烈的感官共鸣,并获得较深的旅游体验。所以,游客对目的地有助于其身心恢复和社会适应力激增的特性察觉程度越高,越能够在旅游活动中忘却人情琐事,继而与当地环境高度共融,深层次激发其体验新鲜事物、获得身心愉悦、放松精神等旅游涉入。因此,本文在“刺激—机体—反应”模型中引入恢复性环境感知,促使恢复性环境感知和地方认同形成联动刺激,这是因为恢复性环境感知作为旅游者积极的主观感受和心理资源,理应对地方认同和旅游涉入之间的关系产生影响。具体而言,对于恢复性环境感知水平较高的旅游者,即使地方认同处于较低水平,也能在文化距离较大、社会差异性较强的情境中有效补充身心机能,进而引发正向情感共鸣,故此时将削弱低地方认同的消极影响;当地方认同处于适度水平时,旅游者和环境的契合水平处在最优状态,此时所营造的缓解精神压力、减少消极情绪和消除身心疲惫的环境氛围更有利于游客的沉浸体验和旅游涉入;当地方认同超过临界值或处于过度水平时,虽然游客文化、信仰等与目的地高度匹配,游客的差异化体验程度较低,但恢复性环境感知中所包含的新奇感和独特的环境设置,可以塑造出专属于目的地的整体环境感,这有助于持续吸引游客注意,并激发游客的探索欲[41],继而抑制地方认同的负面作用。因此,恢复性环境感知是地方认同与旅游涉入倒U型曲线关系的边界条件,故本文提出如下假设:

H4:恢复性环境感知调节地方认同与旅游涉入的倒U型关系,即当恢复性环境感知提高时,地方认同与旅游涉入的倒U型关系减弱。

综合以上对假设H2、H3及H4的逻辑推演,本文认为,旅游涉入在地方认同与旅游者价值共创行为之间的中介作用也可能受到恢复性环境感知的调节,即随着恢复性环境感知的提高,地方认同对旅游涉入的倒U型效应增强,进而对其促进旅游者价值共创行为的作用更显著。由此,提出如下假设:

H5:恢复性环境感知调节旅游涉入在地方认同与旅游者价值共创行为倒U型关系的中介作用。

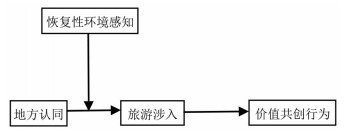

基于此,本文构建一个有调节的中介模型,以期深入验证研究框架中的逻辑关系,概念模型如下:

|

图 1 概念模型图 Fig.1 Conceptual Model |

本研究选择黄山景区为案例地,黄山景区已被列入“世界地质公园”、“世界文化与自然遗产”、“全国首批5A级旅游景区”等,是人文和自然特征兼备、观光和休闲旅游产品共融的复合型旅游目的地。首先,在地方认同上,黄山景区久负盛名的文化遗产、宜人的自然生态,有助于唤醒游客认知、偏好、价值观等与其相一致的自我概念,继而使游客产生强烈的文化和社会认同心理;其次,在旅游涉入上,景区内围绕非遗文化等所打造的特色旅游项目极大地提高了游客参与度,配合生态资源有利于促使旅游者与自然达成共融、共情,继而实现沉浸体验;再次,在恢复性环境感知上,景区内舒适的环境氛围、良好的体验氛围和优质的旅游服务,能够极大地缓解旅游者的精神压力;最后,在价值共创行为上,黄山景区近年来的游客尤其是省外游客的增长速度缓慢,这与旅游目的地营销能力不足有关,若要改善这一窘境,不仅需要管理人员具备专业的旅游战略发展眼光,更需要以游客为代表的的利益主体间通过协作、互动最终实现景区资源的有效交换和价值再生。因此,针对本研究所涉及的各项因素,选择黄山景区作为案例地具有较强的代表性和实践价值,后续的样本检验也为此做出印证。

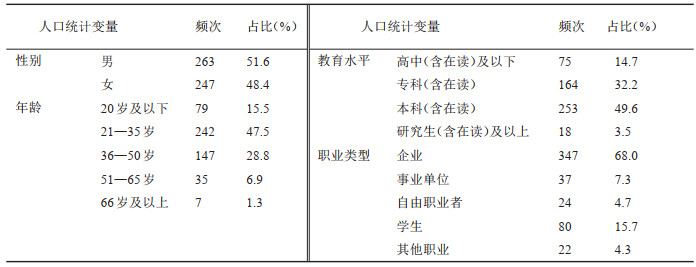

本研究于2022年4至9月期间,结合线上与实地调研方式进行问卷调查。鉴于疫情防控期间,实地数据采集存在较大的困难,故数据的收集方式是以线上调研为主、实地调研为辅,线上调研针对近半年曾到黄山景区旅游的游客,实地调研则采取拦截式抽样调研法获取样本数据,在征得被调研旅游者的同意后,诚邀其现场填答问卷,调研过程中,要告知被调研者本次调查活动的目的是从事科学研究,且全部信息将严格保密,以此弱化被调研者的情境压力,继而更为真实地根据自身感受予以填答。两种方式累积发放问卷613份,线上回收428份,线下回收185份。在剔除具有明显规律性迹象、答案缺失较为严重等原因所造成的无效问卷后,共保留有效问卷510份,有效回收率达到83.2%,有效样本的人口统计信息见表 1。

| 表 1 有效样本人口统计信息 Tab.1 Descriptive Statistics of Valid Sample |

根据“翻译—回译”步骤,邀请旅游专业和英语专业领域的专家各两位,结合我国情境对所借鉴的国内外权威文献和量表进行翻译和回译,以确保测量条目表述的准确性[42, 43],经过前期小样本预调研的检验和修正,最终确定正式量表。除控制变量外,其余变量均采用李克特5点评分法予以测量,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,用SPSS 22.0和AMOS 22.0软件对调研数据进行系统处理。

地方认同:借鉴Droseltis等[44]关于地方认同内涵维度的划分方法,从地方—自我一致性、自我延伸维度综合测度旅游者地方认同,共设计7个测量条目,包含“黄山对我有莫名的亲切感,我对该景区有很强的归属感”、“黄山景区和我家乡有很多相同或类似的文化传统”、“黄山景区所营造的文化和我价值观高度重合”、“我对黄山景区内的服务理念和待客之道感到认同”、“黄山所打造的目的地品牌形象和我个性特征非常相似”、“我对黄山景区所拥有的资源、文化等元素非常熟悉”以及“相比于其他景点,黄山景区与我的旅游期望最为契合”,该量表Cronbach's α系数为0.920。

旅游涉入:在参考Laurent等[45]CIP量表和马向阳等[32]游客涉入的本土化量表基础上编制而成,共设计5个测量条目,如“我沉浸于黄山景区的游览活动,并十分享受”、“我会积极与其他人分享我在黄山景区的旅游经历”、“到黄山景区游览能给我带来很多特别的记忆”、“来黄山景区旅游使我对该地区历史、民俗风情更加了解”以及“黄山景区可以满足好奇心和求知欲,对此很感兴趣”,该量表Cronbach's α系数为0.884。

价值共创行为:借鉴Yi等[46]所开发的量表,共设计5个测量条目,如“我会向黄山景区相关负责人或平台反映旅游过程中需要改善的问题”、“我会积极发掘黄山景区在宣传、建设方面的问题”、“来黄山景区游览让我重新认识自己的性格和特点”、“来黄山景区旅游能够开拓自己的视野,具有很强的学习价值”以及“我愿意为黄山景区的未来发展提出创意思路,并建言献策”,该量表Cronbach's α系数为0.900。

恢复性环境感知:综合Lehto[47]所开发量表和郭永锐等的维度分割依据[38],从一致性、逃逸等维度共设计6个测量条目,如“在黄山景区我有一种脱离世俗环境束缚的感觉”、“在黄山景区我感觉与大自然融为一体”、“当我在黄山景区旅游时,我可以放空自己、心情平静”、“黄山景区的旅游资源很容易引起我的兴趣”、“黄山景区的一切事物都与整体环境相匹配”以及“在黄山景区内我可以从事我喜欢的旅游活动”,该量表Cronbach's α系数为0.892。

控制变量:为避免人口特征变量对各变量关系产生影响,继而导致研究结果难以运用于实际,因此,本研究将性别、年龄、教育水平、职业类型这些人口统计变量引入分析中,以期消除潜在的替代解释,从而确保所得结论的科学性和有效性。

4 研究结果分析 4.1 共同方法偏差检验由于调研是以自陈式量表的方式收集游客意见,可能存在单一样本来源而引起的共同方法偏差问题,故本研究在问卷设计阶段刻意将题项顺序打乱,以此规避共同方法变异,另外,借鉴Podsakoff等[48]的建议,采取Harman的单因子检验法探测变量间的共同方法偏差。分析结果显示,未旋转前第一个主成分解释变异为25.939%,并未超过总变异量的50%,这也证实了调研所得数据并无严重的共同方法偏差问题。

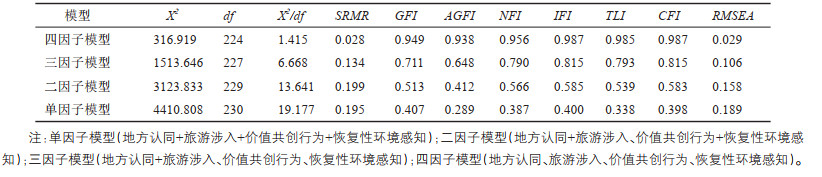

4.2 效度检验借助验证性因子分析对地方认同、旅游涉入、价值共创行为和恢复性环境感知的聚合效度进行检验,分析结果见表 2。结果显示,相比于其他竞争模型,四因子模型(X2=316.919,df=224,X2/df=1.415,SRMR=0.028,GFI=0.949,AGFI=0.938,NFI=0.956,IFI=0.987,TLI=0.985,CFI=0.987,RMSEA=0.029)的拟合效果明显最好,这表明区分效度较高。并且,剩余竞争模型拟合效果均不理想,这也再度证实数据的共同方法偏差不严重,故样本数据可进入下一阶段的实证分析。

| 表 2 验证性因子分析结果 Tab.2 Results of Confirmatory Factor Analysis |

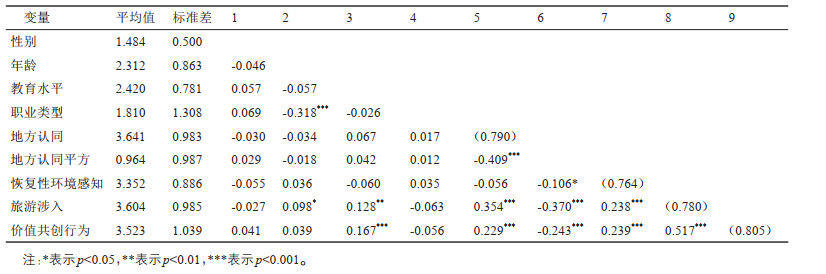

变量间的描述性统计分析结果见表 3,地方认同、旅游涉入、价值共创行为以及恢复性环境感知的均值和标准差均未超出标准范围。分析结果显示,地方认同和旅游涉入(r=0.354,p < 0.001)、价值共创行为(r=0.229,p < 0.001)均呈显著正相关,地方认同平方与恢复性环境感知(r=-0.106,p < 0.05)、旅游涉入(r=-370,p < 0.001)、价值共创行为(r=-243,p < 0.001)均呈显著负相关,恢复性环境感知与旅游涉入(r=0.238,p < 0.001)、价值共创行为(r=0.239,p < 0.001)均呈显著正相关,而旅游涉入与价值共创行为(r=0.517,p < 0.001)则呈显著正相关。基于此,描述性统计分析结果为后续检验奠定了良好基础。

| 表 3 描述性统计分析结果 Tab.3 Results of Descriptive Statistical Analysis |

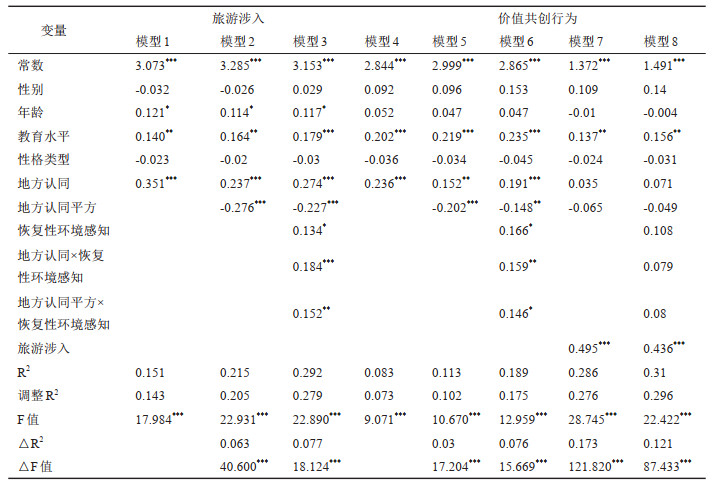

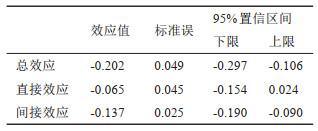

首先,通过层次回归模型检验地方认同对于旅游者价值共创行为的作用机制,在数据分析之前,对于地方认同、恢复性环境感知均做中心化处理,地方认同平方、地方认同与恢复性环境感知的交互项,以及地方认同平方与恢复性环境感知的交互项均是在中心化处理的基础上计算得来,详细分析结果见表 4。其中,模型2在模型1的基础上加入地方认同平方后,结果显示地方认同平方对旅游涉入(β=-0.276,p < 0.001)具有显著负向作用,表明地方认同对旅游涉入具有倒U型影响,即假设H2得到验证。同样,模型5在模型4的基础上增加了地方认同平方,此时地方认同平方对价值共创行为(β=-0.202,p < 0.001)具有显著负向作用,说明地方认同对价值共创行为也具有倒U型影响,故假设H1得到验证。随后,结合崔智淞等[49]和林伟鹏等[50]的研究方法以初步探索旅游涉入在研究模型中的中介作用。由表 4可知,模型7则是在模型5的基础上对旅游涉入予以控制所得,结果显示旅游涉入对价值共创行为(β=0.495,p < 0.001)具有显著正向作用,但地方认同平方对价值共创行为(β=-0.065,n.s.)的影响不再显著,这初步验证了旅游涉入在地方认同和价值共创行为的关系中具有完全中介作用,故假设H3得到支持。其次,为检验促进聚焦中介作用的显著性,本研究借助Hayes[51]的方法进行深层次分析,结果如表 5所示,其中,地方认同通过旅游涉入对价值共创行为的间接效应值为-0.137,其95% 置信区间为[-0.190,-0.090],不包含0值,即该间接效应显著,这也证实旅游涉入在地方认同和旅游者价值共创行为之间的中介作用显著,因此,综合层次回归分析结果可得假设H3成立。

| 表 4 层次回归分析结果 Tab.4 Results of Hierarchical Regression Analysis |

| 表 5 旅游涉入中介效果的检验结果 Tab.5 Test Results of the Mediating Effect of Tourism Involvement |

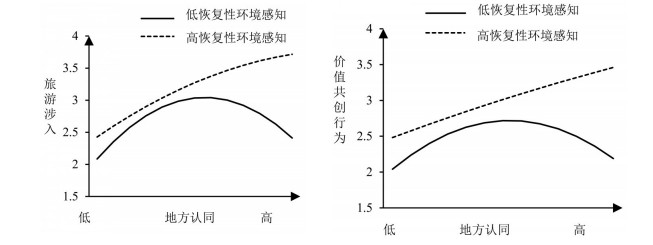

再次,关于恢复性环境感知在研究框架中的调节作用分析结果见表 4,其中,模型3在模型2基础上引入了恢复性环境感知、地方认同和恢复性环境感知的交互项、地方认同平方和恢复性环境感知的交互项,结果显示,地方认同平方和恢复性环境感知的交互项对旅游涉入(β=0.152,p < 0.01)具有显著正向作用,这表示恢复性环境感知调节了地方认同和旅游涉入之间的倒U型关系,故假设H4得到证实。同样,在模型5中引入恢复性环境感知、地方认同和恢复性环境感知的交互项、地方认同平方和恢复性环境感知的交互项,由此得到模型6,结果显示,地方认同平方和恢复性环境感知的交互项对价值共创行为(β=0.146,p < 0.05)具有显著正向作用,这表明恢复性环境感知对于地方认同和价值共创行为的倒U型关系也具有调节作用,故分析结果使得假设H5得到支持。为更清晰地揭示变量关系与交互效应,借鉴Aiken等[52]的方法,分别绘制恢复性环境感知对上述两组倒U型曲线关系的调节效应图,如图 2所示。可见,当恢复性环境感知水平较高时,地方认同和旅游涉入的倒U型关系被弱化,呈现陡峭后平缓上升态势,而地方认同和价值共创行为的关系走势与之相类似。另外,通过对旅游涉入的控制,在模型6的基础上生成模型8,结果显示,旅游涉入对价值共创行为(β=0.436,p < 0.001)具有显著正向作用,且模型中其余变量和价值共创行为的系数不为显著,结合图 2所呈现恢复性环境感知的调节效应,这使得假设H5所提出的有调节的中介模型得到初步验证。

|

图 2 恢复性环境感知的调节效应 Fig.2 The Moderating Effect of Restorative Environmental Perception |

最后,对于有调节的中介模型的深度检验,借助Bootstrap方法,检验恢复性环境感知对旅游涉入中介作用的调节效果(见表 6)。分析结果显示,当恢复性环境感知处于高水平时,地方认同通过旅游涉入对旅游者价值共创行为产生的间接效应为-0.046,其95% 置信区间为[-0109,0.017],包含0值,此时中介效应不显著;而当恢复性环境感知处于低水平时,地方认同通过旅游涉入对旅游者价值共创行为产生的间接效应为-0.178,其95% 置信区间为[-0.249,-0.118],不包含0值,故中介效应显著。由此可见,在恢复性环境感知分高、低两种状态下,地方认同通过旅游涉入对旅游者价值共创行为的间接曲线效应存在显著差异,因此,假设H5成立。

| 表 6 旅游涉入在不同恢复性环境感知水平下的中介效应 Tab.6 The Mediating Effect of Tourism Involvement Under Different Levels of Restorative Environment Perception |

第一,地方认同是影响旅游者价值共创行为形成的重要因素,且两者间存在倒U型关系,这是因为价值共创行为的产生既需要游客对于旅游地产生一定程度的依恋感和认同度,同时个性化、差异化旅游需求也是其中的必要条件,二者联动才能促进旅游者价值共创行为。当地方认同较低时,较大的文化差异所衍生的认知偏差会致使游客承担价值共创行为所带来的更高风险,继而驱使其选择沉默或较保守的行为决策;而当地方认同较高时,高度契合的价值观、敬畏感使得游客难以客观地正视旅游地运营中的不足,继而阻碍其以探索的眼光去从事价值共创行为。可见,适度的地方认同易于引导游客对目的地产生较高的感知价值和积极的心理及行为反应,既有助于其沉浸的旅游体验,还能刺激其为旅游目的地的价值创新、资源整合而服务。本文所得结论较好地呼应了Sarbin[53]的研究假说,即地方认同是个体“客观世界社会化的自我表征”,在自身特质与“地方性”的双重作用下会衍生出持续性的动态心理结构,并且,处于不同程度的地方认同会对个体行为产生差异化的影响效果。然而,已有研究多将地方认同作为正向因素,在充分考量积极效能的同时却忽视了其可能存在的阻力,继而无法诠释这一动态系统的内在运行规律,本研究的核心价值则是正面回应了地方认同作用于旅游者价值共创行为的“过犹不及”效应,研究结论有效补充和完善了地方认同作用机制的讨论,为进一步提升旅游者价值共创行为的解释力与预测力提供可能性,从而梳理出更加科学和全面的动态机制理论框架。

第二,旅游涉入中介了地方认同与旅游者价值共创行为间的关系,即地方认同通过对旅游涉入的倒U型效应作用于旅游者价值共创行为。这是因为旅游涉入作为机体心理状态的重要表征,可以有效反映地方认同这一内在刺激的影响效果,体现了旅游者对目的地或旅游产品产生的兴趣、动机等内在特征,并且,作为游客行为的诱发因素,它能够有力地预测价值共创行为的产生。所以,本文的研究模型指出,旅游涉入能够使得地方认同与旅游者价值共创行为之间建立桥梁,并有效传导地方认同的影响效力。结合理论分析和文献溯源可知,旅游者价值共创行为的实现应是目的地环境因素和旅游者心理内因相互作用的结果,故本研究依据“刺激—机体—反应”模型,从心理需求和感知价值视角引入旅游涉入,从而探索性地为地方认同影响效应的解析和价值共创行为前置因素的剖析提供了新的解释变量,弥补了已有研究多数从环境刺激等因素思索问题,却忽视旅游者心理需求和价值认知等情感因素的考量而导致的学术局限。在此基础上,本研究系统解释地方认同影响旅游者价值共创行为的缘由,诠释了地方认同的“过犹不及”效应的“黑箱”,所得结论有力支持了Yoon等[54]所提出的游客行为动机模型的内在原理,并深化了通过感知个体内部动机来分析旅游者价值共创行为产生机制的内容。

第三,构建了一个有调节的中介模型,且经过实证检验显示,恢复性环境感知调节了地方认同与旅游涉入间的关系,且进一步调节了地方认同通过旅游涉入间接影响旅游者价值共创行为的效应。这是因为,恢复性环境感知能够提高游客对目的地物质特征和文化属性的积极认知及情感反应,且作为联系旅游体验与价值实现的一个关键因素,恢复性环境感知能够促进游客感知收益的提升,对游客与旅游目的地环境的相互交织作用产生积极影响,故其能够与地方认同相互交织作用产生积极的联动效应,以影响旅游涉入和价值共创行为。在已有环境心理学的文献中,基于旅游情境对恢复性感知进行的研究较为滞后,本研究则较为新颖地验证了恢复性环境感知提升旅游者积极的主观感受和心理资源的效能,继而能够有效调节地方认同与旅游涉入间的关系,最终促进旅游者价值共创行为,故研究内容更准确地为地方认同对旅游者价值共创行为作用机制廓清了边界,拓展了恢复性环境感知发挥边界效力的适用范围,这在突破现有恢复性环境感知研究视野的同时,推进了旅游领域恢复性感知作用机制的理论研究,极大丰富了环境心理学相关理论在旅游研究中的运用。

5.2 讨论基于上述研究结论,提出以下实践启示:第一,旅游目的地在营销和管理实践中要辩证地对待地方认同的实际效能,不必过于推崇也无须过度排斥,应该在追寻游客与景区达成一定程度情感联结的同时,满足其差异化的旅游体验。如在对待文化距离较低,且偏好、价值观与旅游目的地较为一致性的潜在游客时,旅游目的地营销机构应侧重于提升需求效应,打造特色旅游IP等,才能形成合理阈值以内的文化差异和心理距离;对于民族风情和风俗习惯等地方认同因素偏低的游客而言,旅游目的地可借助文化传播平台的线上传播,来降低潜在的文化陌生感和信息搜索成本[55],或引入其感兴趣的虚拟现实(VR)及增强现实(AR)等技术,提高游客对目的地场景设置的怡情参与程度。第二,旅游目的地营销人员应重视游客旅游涉入在旅游者价值共创行为产生机制中的中介传导作用。因此,在旅游目的地品牌开发和营销过程中,应仔细了解游客内心的真实需求,深入探索目的地相关旅游载体的精神内涵和文化内核,满足游客在目的地活动当中寻求深度体验的心理,唤醒目的地吸引物与游客之间深层的价值联系,最终促进旅游者价值共创行为的产生。第三,目的地营销机构应着力促进游客对目的地恢复性环境感知的提升。因此,在旅游目的地建设上,高度重视景区环境的整齐协调性,保证旅游产品与区域环境的适配,与此同时,营造景区文化主题氛围,引导旅游者迅速形成对目的地环境的清晰图景,唤醒游客的归属感和亲切感[14]。另外,在旅游产品的设计上,特别关注于培育游客迷恋、兼容性及逃逸的情感和价值认知,以促进其与目的地密切的人地关系。

本研究的不足与展望如下:第一,研究所关注的前置变量集中于游客认知、态度等心理因素,在调查过程中,游客难免会受到社会期许影响,且旅游认知和行为反应是基于游客的社会建构和某种评价,而采取半结构访谈能更为系统地揭示游客行为意愿的产生机制[56],故后续应结合访谈等质性方法,与定量研究共同阐释旅游者价值共创行为的形成机制。第二,尽管研究框架中考量了游客认知、体验状态因素交互效应的影响,但难免会忽视其他层面的中介和调节变量,故后续研究可以从其他视角切入,尝试对研究框架进行补充和检验,深度探讨旅游者价值共创行为产生的边界条件。第三,受制于各方面条件的限制,导致调研取样范围相对较窄,这可能对所得结论的普适度造成影响,故未来研究应拓展取样范围,尽可能在多种类型的旅游目的地进行调研,从而增强变量间相互关系论断的解释力。

| [1] |

李丽娟. 旅游体验价值共创影响机理研究——以北京香山公园为例[J]. 地理与地理信息科学, 2012, 28(3): 96-100. [Li Lijuan. Study on influence mechanism of visitor experience value co-creation: A case study of Xiangshan park in Beijing[J]. Geography and GeoInformation Science, 2012, 28(3): 96-100.] |

| [2] |

Vargo S L, Lusch R F. Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2016, 44(1): 5-23. DOI:10.1007/s11747-015-0456-3 |

| [3] |

李如友, 石张宇. 游客价值共创行为对旅游满意度的影响机制——一个有调节的中介模型[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(8): 201-208. [Li Ruyou, Shi Zhangyu. Effects of tourist value cocreation behavior on tourist satisfaction: A moderated mediation model[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022, 36(8): 201-208.] |

| [4] |

Prebensen N K, Xie J. Efficacy of co-creation and mastering on perceived value and satisfaction in tourist' consumption[J]. Tourism Management, 2017(60): 166-176. |

| [5] |

冶建明, 李静雅, 厉亮. 草原旅游地游客感知价值、地方认同与行为意向关系研究[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(9): 202-208. [Ye Jianming, Li Jingya, Li Liang. Relationship among tourists' perceived value, place identity and behavior intention in grassland tourism[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2020, 34(9): 202-208.] |

| [6] |

Ramkissoon H. Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviours: A structural equation modelling approach[J]. Tourism Management, 2013(36): 552-566. |

| [7] |

赵宏杰, 吴必虎. 大陆赴台自由行游客地方认同与休闲效益关系研究[J]. 旅游学刊, 2013, 28(12): 54-63. [Zhao Hongjie, Wu Bihu. A Study on the relationship between place identity and leisure benefits for individual visitors from mainland China to Taiwan[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(12): 54-63.] |

| [8] |

迟铭, 毕新华, 徐永顺. 治理机制对顾客参与价值共创行为的影响——虚拟品牌社区的实证研究[J]. 经济管理, 2020(2): 144-159. [Chi Ming, Bi Xinhua, Xu Yongshun. Research on the effects of governance mechanisms on customer participation in value co-creation behavior in virtual brand communities[J]. Business and Management Journal, 2020(2): 144-159.] |

| [9] |

Proshansky H M. The city and self-identity[J]. Environment and Behavior, 1978, 10(2): 147-169. DOI:10.1177/0013916578102002 |

| [10] |

Bricker K S, Kerstetter D L. Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists[J]. Leisure Sciences, 2000(22): 233-257. |

| [11] |

陈治, 屈晨旭. 体育旅游中符号学动机对游后行为的影响: 旅游涉入的中介作用[J]. 山东体育学院学报, 2022, 38(3): 101-110. [Chen Zhi, Qu Chenxu. Influence of semiotic motivation on post-tour behavior in sports tourism: The mediating role of tourism involvement[J]. Journal of Shandong Sport University, 2022, 38(3): 101-110.] |

| [12] |

Lin S W, Lo Y S. Evoking online consumer impulse buying through virtual layout schemes[J]. Behaviour & Information Technology, 2016, 35(1): 38-56. |

| [13] |

粟路军, 唐彬礼. 旅游地居民生活质量: 研究回顾与未来展望[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 78-95. [Su Lujun, Tang Binli. Destination resident quality-of-life: Literature review and future prospects[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 78-95.] |

| [14] |

黄杰, 黄安民, 杨飞飞, 等. 旅游者恢复性环境感知与游后行为意向——影响机制和边界条件[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 31-45. [Huang Jie, Huang Anmin, Yang Feifei, et al. Tourists' perceived restorative qualities and post-visit behavioral intention: The mechanism and boundary condition[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 31-45.] |

| [15] |

Arica R, Corbaci A. The mediating role of the tourists' citizenship behavior between the value co-creation and satisfaction[J]. Advances in Hospitality and Tourism Research, 2020, 8(1): 125-150. |

| [16] |

Teng H Y, Tsai C H. Can tour leader likability enhance tourist value co-creation behaviors? The role of attachment[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 45: 285-294. |

| [17] |

郑小云, 杨振之. 旅游服务价值共创研究——基于服务主导逻辑的视角[J]. 社会科学家, 2016(6): 103-107. [Zheng Xiaoyun, Yang Zhenzhi. Research on value co-creation of tourism services: A perspective based on service dominance logic[J]. Social Scientist, 2016(6): 103-107.] |

| [18] |

Prahalad C K, Ramaswamy V. Co-creating unique value with customers[J]. Strategy and Leadership, 2004, 32(3): 4-9. |

| [19] |

Zhang C X, Fong L H N, Li S. Co-creation experience and place attachment: Festival evaluation[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 81: 193-204. |

| [20] |

Guachalla A. Perception and experience of urban areas for cultural tourism: A social constructivist approach in covent garden[J]. Tourism and Hospitality Research, 2018, 18(3): 297-308. |

| [21] |

杨旸, 刘宏博, 李想. 文化距离对旅游目的地选择的影响——以日本和中国大陆出境游为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(10): 45-55. [Yang Yang, Liu Hongbo, Li Xiang. The influences of national cultural distance on international destination choice of Japanese and Chinese residents[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(10): 45-55.] |

| [22] |

许峰, 李帅帅. 南疆地区目的地形象与旅游者行为意向——感知价值与心理距离的中介作用[J]. 经济管理, 2018(1): 156-171. [Xu Feng, Li Shuaishuai. Destination image of southern Sinkiang and tourist intention: Mediating effects of perceived value and psychological distance[J]. Business and Management Journal, 2018(1): 156-171.] |

| [23] |

贾衍菊, 林德荣. 旅游者服务感知、地方依恋与忠诚度——以厦门为例[J]. 地理研究, 2016, 35(2): 390-400. [Jia Yanju, Lin Derong. Tourists' perception of urban service, place attachment and loyal behaviors: A case study of Xiamen[J]. Geographical Research, 2016, 35(2): 390-400.] |

| [24] |

Cohen J. Defining identification: A theoretical look at the identification of audiences with media characters[J]. Mass Communication & Society, 2001, 4(3): 245-264. |

| [25] |

Manfredo M J. An investigation of the basis for external information search in recreation and tourism[J]. Leisure Sciences, 1989, 11(1): 29-45. |

| [26] |

Havitz M E, Dimanche F. Leisure involvement revisited: Conceptual conundrums and measurement advances[J]. Journal of Leisure Research, 1997, 29(3): 245-278. |

| [27] |

冶建明, 贺明阳, 袁家梁, 等. 乡村旅游动机、旅游涉入与游后行为作用机制研究——以吐鲁番为例[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(7): 203-208. [Ye Jianming, He Mingyang, Yuan Jialiang, et al. Mechanism of rural tourism motivation, tourism involvement and post-travel behavior intention-A case of Turpan[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(7): 203-208.] |

| [28] |

Reisinger Y. Travel anxiety and intentions to travel internationally: Implications of travel risk perception[J]. Journal of Travel Research, 2005, 43(3): 212-225. |

| [29] |

Bi J, Gu C. Cultural distance and international tourists' intention to visit a destination[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2019, 24(8): 839-849. |

| [30] |

Jang S C, Feng R. Temporal destination revisit intention: the effects of novelty seeking and satisfaction[J]. Tourism Management, 2007, 28(2): 580-590. |

| [31] |

Assaker G, Vinzi V O. Examining the effect of novelty seeking, satisfaction, and destination image on tourists' return pattern: A two factor, non-linear latent growth model[J]. Tourism Management, 2011, 32(4): 890-901. |

| [32] |

马向阳, 杨颂, 汪波. 大陆游客涉入度与文化认同对台湾旅游目的地形象的影响[J]. 资源科学, 2015, 37(12): 2394-2403. [Ma Xiangyang, Yang Song, Wang Bo. Effects of involvement and cultural identity of mainland tourists on the destination image of Taiwan[J]. Resources Science, 2015, 37(12): 2394-2403.] |

| [33] |

张安民, 李永文. 游憩涉入对游客亲环境行为的影响研究——以地方依附为中介变量[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2016, 10(1): 70-78. [Zhang Anmin, Li Yongwen. Impact of recreation involvement on tourist pro-environmental behaviors: Taking place attachment as a meditative variable[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology (Social Sciences), 2016, 10(1): 70-78.] |

| [34] |

周玲强, 林青青. 基于维度层次的背包游客动机与涉入的关系研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2013, 43(3): 155-163. [Zhou Lingqiang, Lin Qingqing. Astudy on the dimensional relationship between backpackers motivation and involvement[J]. Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences), 2013, 43(3): 155-163.] |

| [35] |

Zaichkowsky J L. Measuring the involvement construct[J]. Journal of Consumer Research, 1985, 12(3): 341-352. |

| [36] |

王婷, 薛涛, 王芳, 等. 基于抗疫音乐视频共情的目的地涉入对行为意图的影响研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2020, 42(9): 26-39. [Wang Ting, Xue tao, Wang fang, et al. The international effect of destination involvement based on empathy from anti-epidemic music video on behavioral intention[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2020, 42(9): 26-39.] |

| [37] |

吕丽辉, 王若璇. 自然共情对游客环境责任行为的影响——以旅游涉入为中介变量[J]. 杭州电子科技大学学报(社会科学版), 2022, 18(2): 1-6, 22. [Lv Lihui, Wang Ruoxuan. On influence of nature empathy on tourists' behavior of environmental responsibility with tourism involvement as a mediating variable[J]. Journal of Hangzhou Dianzi University(Social Sciences), 2022, 18(2): 1-6, 22.] |

| [38] |

郭永锐, 张捷, 卢韶婧, 等. 旅游者恢复性环境感知的结构模型和感知差异[J]. 旅游学刊, 2014, 29(2): 93-102. [Guo Yongrui, Zhang Jie, Lu Shaojing, et al. The difference and structural model of tourist's perceived restorative environment[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(2): 93-102.] |

| [39] |

陈钢华, 奚望. 旅游度假区游客环境恢复性感知对满意度与游后行为意向的影响——以广东南昆山为例[J]. 旅游科学, 2018, 32(4): 17-30. [Chen Ganghua, Xi Wang. The impact of visitors' perceived destination restorative qualities on satisfaction and post-tour behavioral intentions: A case study of Nankunshan[J]. Tourism Science, 2018, 32(4): 17-30.] |

| [40] |

Bowler D E, Buyung-Ali L M, Knight T M, et al. A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments[J]. BMC Public Health, 2010(10): 456-465. |

| [41] |

Pals R, Steg L, Siero F W, et al. Development of the PRCQ: A measure of perceived restorative characteristics of zoo attractions[J]. Journal of Environmental Psychology, 2009, 29(4): 441-449. |

| [42] |

Brislin R W. Translation and Content Analysis of Oral and Written Materials[M]. Boston: Allyn and Bacon, 1980: 389-444.

|

| [43] |

涂红伟, 林宝民. 导游幽默对游客行为意愿的作用路径——基于情感事件理论[J]. 旅游学刊, 2021, 36(1): 99-111. [Tu Hongwei, Lin Baomin. The effect path of tour guide humor on tourist behavior intention: Based on affective events theory[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(1): 99-111.] |

| [44] |

Droseltis O, Vignoles V L. Towards an integrative model of place identification: Dimensionality and predictors of intrapersonal level place preferences[J]. Journal of Environmental Psychology, 2010(30): 23-34. |

| [45] |

Laurent G, Kapferer J N. Measuring consumer involvement profiles[J]. Journal of Marketing Research, 1985, 22(1): 41-53. |

| [46] |

Yi Y, Gong T. Customer value co-creation behavior: scale development and validation[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1279-1284. |

| [47] |

Lehto X. Assessing the perceived restorative qualities of vacation destinations[J]. Journal of Travel Research, 2013, 52(3): 325-339. |

| [48] |

Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903. |

| [49] |

崔智淞, 王弘钰, 赵迪. "忠臣"还是"逆臣"?员工建设性越轨行为对主管绩效评价的非线性影响机制[J]. 心理科学, 2022, 45(1): 90-96. [Cui Zhisong, Wang Hongyu, Zhao Di. "Star employee" or "problem employee"? The inverted U-shaped relationship between constructive deviance and supervisory performance ratings[J]. Journal of Psychological Science, 2022, 45(1): 90-96.] |

| [50] |

林伟鹏, 冯保艺. 管理学领域的曲线效应及统计检验方法[J]. 南开管理评论, 2022, 25(1): 155-164. [Lin Weipeng, Feng Baoyi. Curvilinear effect and statistical test method in the management research[J]. Nankai Business Review, 2022, 25(1): 155-164.] |

| [51] |

Hayes A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach[J]. Journal of Educational Measurement, 2013, 51(3): 335-337. |

| [52] |

Aiken S, West G. Multiple Regression: Testing and Interaction[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1991: 29-37.

|

| [53] |

Sarbin T R. If these walls could talk: Places as stages for human drama[J]. Journal of Constructivist Psychology, 2005, 18(3): 203-214. |

| [54] |

Yoon Y, Uysal M. An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model[J]. Tourism Management, 2005, 26(1): 45-56. |

| [55] |

郭小洁, 司显柱. 文化传播调节作用下文化距离对来华旅游的非线性影响[J]. 财贸研究, 2022(2): 20-30. [Guo Xiaojie, Si Xianzhu. Non-linear influence of cultural distance on inbound tourists in China under moderating effect of cultural diffusion[J]. Finance and Trade Research, 2022(2): 20-30.] |

| [56] |

Rihova I, Buhalis D, Gouthro M, et al. Customer-tocustomer cocreation practices in tourism: Lessons from customer-dominant logic[J]. Tourism Management, 2018, 67(8): 372-357. |