2. 江西经济管理干部学院 航空运动学院, 南昌 330088

2. College of Aviation Sports, Jiangxi Institute of Economic Administrators, Nanchang 330088, China

推动乡村振兴已成为新时代“三农”工作的总抓手,而乡村振兴的关键在于通过提升乡村创新能力,逐步建立乡村创新系统,实现乡村内生性可持续发展[1]。乡村众创空间是融合科技示范、成果转化、融资孵化、创新创业、平台服务等功能的综合平台,是建设乡村创新体系的重要载体,对汇聚城乡创新资源、打造乡村创新网络、推动乡村可持续发展具有积极作用。因此,乡村众创空间成为政府关注的焦点。2015年国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,提出在全国建设一批乡村旅游创客示范基地,打造乡村创客空间。2016年科技部发布《发展“星创天地”工作指引》,指出“星创天地”是发展现代农业的众创空间,并将其纳入众创空间的政策支持范围予以大力支持。2022年国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》,明确提出要打造一批众创空间、星创天地等创业创新孵化载体。一系列政策的出台推动了乡村众创空间在全国各地的迅速发展。然而在快速发展过程中,乡村众创空间出现了发展模式类型不全面、空间布局不够合理等问题[2]。因此,厘清乡村众创空间的类型,揭示乡村众创空间的空间分异规律及影响因素,不仅能促进乡村众创空间布局得以合理优化,也是创新驱动乡村振兴战略实施中亟需解决的实践问题。

众创空间一直是学术界关注的热点,目前围绕众创空间的内涵与功能[3]、商业模式[4]、运营绩效[5]、空间分布[6, 7]等方面展开了多学科的研究。乡村振兴战略的实施为新时代乡村众创空间发展提供了机遇,各地大力推动众创空间向乡村拓展。一些学者也逐渐探讨乡村众创空间的发展模式、创新发展机理和效果评价等内容。在发展模式类型方面,根据乡村众创空间的组建方式、运营方式或依托的主体,学者们总结出3种模式类型[8]、4种模式类型[9]或5种模式类型[10]等。在创新发展机理研究方面,卢凤君等认为星创天地是一个创业生态系统,其建设演化路径应包括平台基础体系构建—资源生态网络拓展—创客聚集分化代谢三个阶段[2]。蔡颖慧认为星创天地通过整合人才、技术等资源要素可以实现“三农”、“三产”和“三创”的融合,为农业农村现代化注入新动能[10]。在效果评价方面,田京京等从软硬件建设与发展能力、服务能力、学员聚集与孵化能力、社会影响力与贡献四个方面对星创天地运营绩效进行评价[11];罗景峰从环境、榜样、认知方面对乡村旅游创客示范基地的实践效果进行衡量[12];张熙从创新环境、创新投入、创新绩效和创新潜力方面构建了星创天地创新能力评价指标体系[13]。

综上,学者们对乡村众创空间展开了较为丰富的研究,为继续深入探讨提供了理论基础,但仍有不足之处。首先,现有研究主要基于单一的农业视角或旅游业视角,而从整个乡村场域综合农业与旅游业探讨乡村众创空间的较少;其次,乡村众创空间是一个创新创业生态系统,系统内要素间是相互作用的[14],但现有乡村众创空间的发展模式类型主要围绕依托主体或运营方式划分,从系统的生态位态势视角体现不足;再次,现有研究区域多集中在省域尺度,而从全国尺度研究较少;最后,现有研究内容多集中在乡村众创空间的运营管理等方面,而对空间分异及其影响因素的研究较少。因此,本文基于生态位态势视角梳理乡村众创空间的类型,分析中国乡村众创空间的空间分异特征以及驱动因素,为乡村众创空间的科学发展提供有益参考。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 最近邻指数最近邻指数可以分析中国乡村众创空间的相互邻近程度,判断其空间分布类型,理论模型如下:

|

(1) |

式中,A为区域面积;n为点数;D为点密度;

Voronoi图分析法常用判断点要素空间分布模式及优化,可用来进一步验证中国乡村众创空间点的分布模式,公式如下:

|

(2) |

式中,CV(Coefficient of Variation)为Voronoi多边形的变异系数;Std和Ave分别为Voronoi多边形面积的标准差和平均值。一般当CV>64% 时,表示乡村众创空间为聚集分布;CV < 33%时,表示乡村众创空间为均匀分布;两者间为随机分布。

2.1.3 核密度估计核密度估计法可用于揭示地理要素在空间上的局部特征,可用来描述中国乡村众创空间的空间分布集聚程度和距离衰减效应。其表达式如下:

|

(3) |

式中,

地理探测器是通过探究某一属性层内方差和总方差的关系,可用来诊断中国乡村众创空间的空间分异现象及其驱动因素,理论模型如下:

|

(4) |

式中,q为因子影响力;L为自变量分层;Nh为层h的单元数;N为研究区域整体单元数;σh2和σ2分别为层h和全区的方差。因子影响力q取值范围为[0, 1],q值越大表明因子对乡村众创空间分布的影响力越强。

2.2 数据来源星创天地是发展现代农业的众创空间[9],且乡村旅游创客示范基地也是推动旅游产业“大众创业、万众创新”的重要载体[8],因此本文以乡村范围内的国家级星创天地和乡村旅游创客示范基地为研究对象,分析我国乡村众创空间的空间分异及其影响因素。星创天地数据来自于2016—2018年科技部确定的三批星创天地备案名单;乡村旅游创客示范基地数据来自于2015—2017年原国家旅游局开展的三批中国乡村旅游创客示范基地评选名单。由于2021年科技部组织开展了国家级星创天地备案资格评估,去除星创天地备案资格评估未通过和已注销的名单以及与乡村旅游创客示范基地重复的名单,然后结合乡村旅游创客示范基地名单,最终确定2021年我国31个省区(不含港澳台)1908个乡村众创空间样本。地理空间数据根据乡村众创空间的地理位置,运用百度拾取坐标系统及ArcGIS 10.8软件获取配准。空间矢量底图数据源于标准地图服务系统。社会经济等数据来源于各省区《2021年国民经济和社会发展统计公报》、2022年政府工作报告、第三次全国国土调查主要数据报告以及国家统计局发布的《2021年全国科技经费投入统计公报》和科技部火炬中心公布的2021年度全国技术合同交易数据。

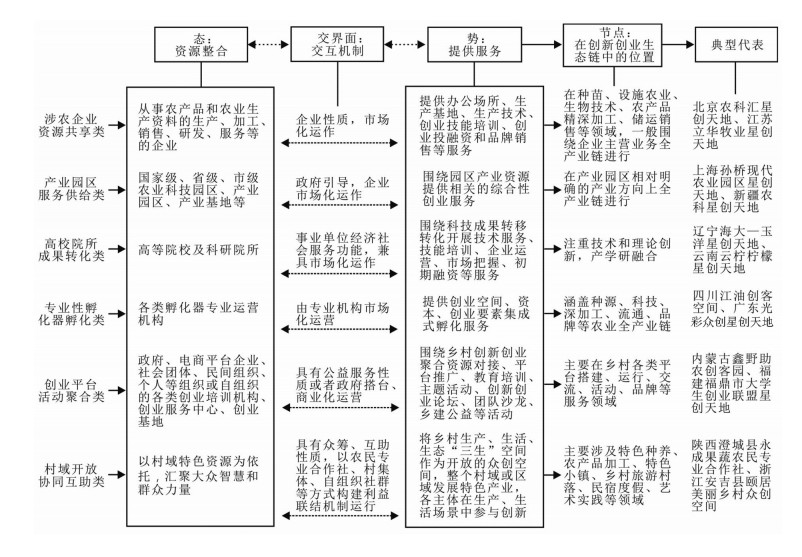

3 中国乡村众创空间类型与空间分异 3.1 中国乡村众创空间的类型生态位态势理论认为任何生物单元均具有“态”和“势”两方面属性。“态”是生物单元的状态,是过去生长发育、学习、社会经济发展以及与环境相互作用积累的结果,“势”是生物单元对环境的现实影响力或支配力。生态位就是某生物单元的“态”和“势”属性的综合,其结果反映了物种在生态系统中所占的位置[15]。众创空间具有创新创业生态系统性质,其生态位也可以从“态”与“势”属性来定位。“态”是众创空间本身的状态,即众创空间为满足创业服务需求所整合或拥有的资源;“势”是众创空间对环境的影响力或支配力,即众创空间所能满足或提供的创业服务的价值[16]。“态”与“势”不是孤立的,而是通过“交界面”实现物质交换、能量流动和信息传递[17],形成两者间的交互,进而影响着众创空间在创新创业生态链中的节点位置和作用。因此,根据“态、势、交界面、节点”的内在逻辑,本文将乡村众创空间分为涉农企业资源共享类、产业园区服务供给类、高校院所成果转化类、专业性孵化器孵化类、创业平台活动聚合类、村域开放协同互助类6种类型(图 1)。

|

图 1 基于生态位态势的乡村众创空间类型 Fig.1 Types of Rural Maker-space Based on Niche Ecostate-ecorole |

运用最近邻指数对中国乡村众创空间的空间集聚情况进行分析,乡村众创空间实际最近邻距离为19.97 km,理论最近邻距离为49.17 km,计算出最近邻指数为0.41,表明中国乡村众创空间呈集聚分布。进一步采用Voronoi多边形变异系数CV对最近邻指数可能存在的误差进行检验[18]。计算可得中国乡村众创空间的Voronoi多边形变异系数为420.44%,大于64%,进一步验证中国乡村众创空间分布为集聚型。

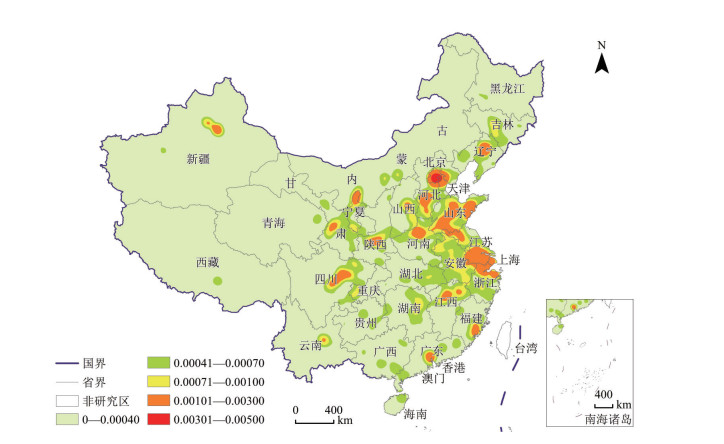

3.3 集聚区识别借助ArcGIS中的核密度工具,对中国乡村众创空间分布进行集聚区识别,设置搜索半径(带宽)为100 km,得到全国乡村众创空间分布密度图(图 2),发现:①中国乡村众创空间在地理空间上呈现多核分布,形成1个高密度区和多个较高密度区。1个高密度区为以北京为核心的京津冀地区;多个较高密度区包括以郑州—济南为中心的黄河下游地区、以苏南—上海为中心的长三角地区、以青岛为中心的胶东半岛区域以及辽宁、江西、福建、广东、新疆、宁夏、甘肃、陕西、四川、云南等省区以省会为中心辐射四周的区域。②中国乡村众创空间呈现出在长江以北的沿海地区高密度分布,从沿海向内陆逐渐递减的东密西疏、北多南少的特征,在整体上存在显著的空间分异。

|

图 2 中国乡村众创空间分布核密度图 Fig.2 Kernel Density Map of Rural Maker-space Distribution in China 注:地图基于自然资源部标准地图服务网站(审图号GS(2020)4619,比例尺为1:1400万)标准地图绘制,底图无修改,下图同。 |

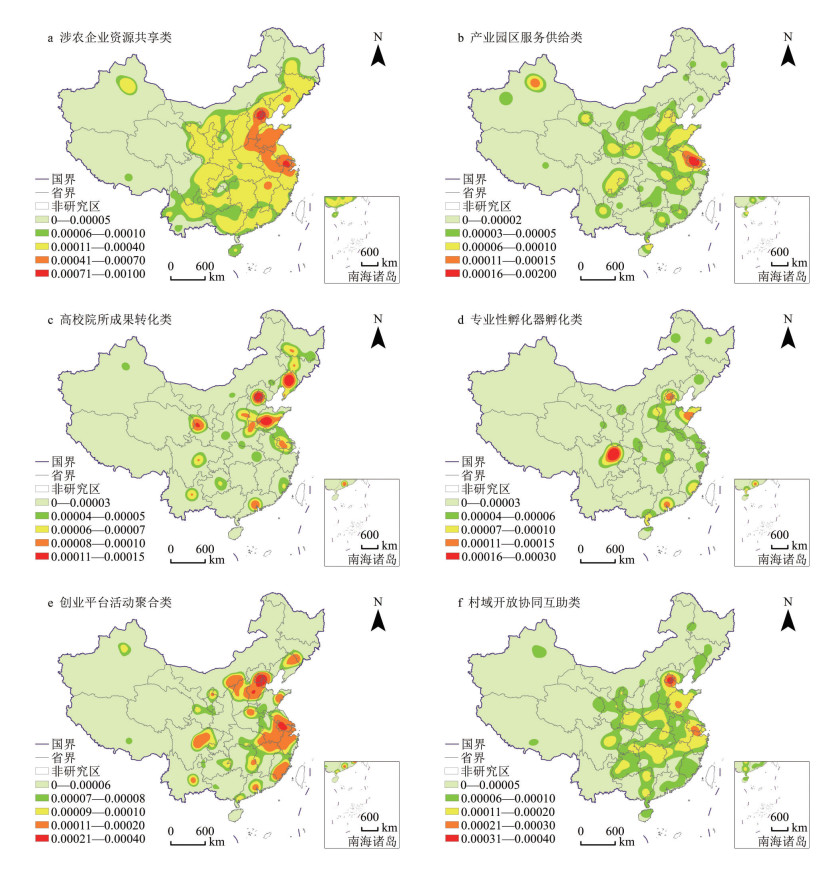

本文对6种类型乡村众创空间的空间分布进行核密度测算,搜索半径(带宽)统一设置为200 km,发现各类型乡村众创空间的空间分异显著(图 3)。

|

图 3 不同类型乡村众创空间分布核密度图 Fig.3 Kernel Density Map of Spatial Distribution of Different Types of Rural Maker-space |

涉农企业资源共享类乡村众创空间的数量为965个,占比最高,为50.58%,呈现“2+3”的格局,即2个核心片区和3个副核心区。2个核心片区分布于京津冀和长三角地区,并向各自周边外围地区逐渐扩散。3个副核心区分布于黄河下游连片区域及辽中、赣北块状区域(图 3a)。产业园区服务供给类乡村众创空间的数量为124个,占比6.50%,呈现1个核心区和1个副核心区。1个核心区为以苏南为核心的长三角地区,1个副核心区为新疆北部地区(图 3b)。高校院所成果转化类乡村众创空间的数量为105个,占比5.50%,呈多核心集聚分布,核心区域分布在京津冀、辽东半岛、山东半岛、兰州盆地,副核心区分布在珠三角、苏南、豫中北、山西中部以及黑龙江哈尔滨、四川成都、云南昆明等区域(图 3c)。专业性孵化器孵化类乡村众创空间的数量为97个,占比5.08%,呈现1个核心区和3个副核心区,即在以成都为中心的四川盆地形成核心区,在京津冀、山东半岛和珠三角地区形成副核心区(图 3d)。创业平台活动聚合类乡村众创空间的数量为295个,占比15.46%,呈现2大核心连片区域以及多副核心区。2大核心连片区域分布在京津冀和长三角地区,多副核心区主要分布在内蒙古—山西—陕西交界处、辽宁—吉林交界处、四川盆地、闽东南、珠三角、胶东半岛等区域(图 3e)。村域开放协同互助类乡村众创空间的数量为322个,占比16.88%,呈现1个核心区和2个副核心区,核心区为京津冀地区,副核心区为长三角和山东半岛地区,并呈现由核心向外围四周扩散态势。除此之外,在陕、川、桂、黔等区域以及河南—湖北、江西—湖南—重庆一带呈一定的集聚分布(图 3f)。

4 空间分异的影响因素分析 4.1 影响因素选取已有研究认为众创空间的分布受本底条件、科技支撑、政策支持、市场环境、社会环境、创新环境等因素影响[6, 7];在农业农村创新创业空间分布影响因素方面,会涉及到经济发展水平、科技人力投入、信息化水平、农业资源禀赋、社会资本等[19-21]因素。因此,综合上述研究并结合乡村众创空间发展实际情况及数据可获取性,本文从乡村经济发展、乡村资源禀赋、政府支持、社会资本、科技支撑、信息化基础、区域开放程度7个方面来构建乡村众创空间的空间分布影响因素指标体系。乡村经济发展选取“农村居民人均可支配收入(X1)”和“农林牧渔业总产值(X2)”表征;乡村资源禀赋用“生产功能较强的耕地和果园面积总和(X3)”和“生态功能较强的林地、草地、湿地、水域面积总和(X4)”来衡量;政府支持选择“教育、科学技术、文化旅游体育与传媒投入(X5)”和“R&D经费投入(X6)”来表征;社会资本强调网络连接作用[22],可用“邮电业务总量(X7)”来衡量;科技支撑用“技术市场成交额(X8)”、“专利授权数(X9)”以及“每十万人口高等学校平均在校生(X10)”来表示;信息化基础用“互联网宽带接入用户数(X11)”和“电话用户数(X12)”来衡量;区域开放程度用“金融机构贷款额(X13)”和“实际利用外资额(X14)”来反映。利用地理探测器方法探讨乡村众创空间的空间分异影响因子作用强度及各因子之间的交互作用类型。

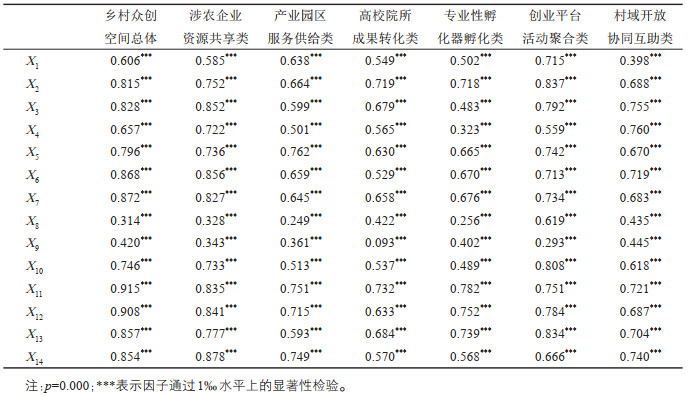

4.2 单因子探测结果与分析运用地理探测器“因子探测”模块得到因子探测结果(表 1),结果表明14个影响因子对中国乡村众创空间分布特征均有显著的驱动作用(p值均小于0.01)。从总体看,X11、X12、X7、X6、X13和X14的q值大于0.85,是乡村众创空间分布的强势影响因子;X3、X2、X5、X10、X4以及X1为中等影响因子,q值范围为[0.606,0.828];X9和X8为相对弱势的影响因子,q值分别为0.420、0.314,明显低于其他影响因子。由此可见,乡村众创空间的空间分布格局主要受到信息化基础、社会资本、政府支持、区域开放程度、乡村资源禀赋、乡村经济发展以及科技支撑因素不同程度的影响,其中信息化基础、社会资本、政府支持、区域开放程度是强势影响因素。值得注意的是,乡村众创空间不同类型的影响因素存在差异,但X11是影响6种类型乡村众创空间分布的重要因子,q值均大于0.7,表明信息化基础是影响各类型乡村众创空间布局的重要条件。良好的信息化基础促进乡村众创空间与乡村经济、社会、文化及治理的深度融合,能够全方位、深层次、持续性的影响乡村众创空间创新资源的配置、共享与交互,进而促进乡村众创空间发展。

| 表 1 单因子探测结果 Tab.1 Single Factor Detection Results |

从表 1中可以看出,涉农企业资源共享类乡村众创空间分布的主要驱动因子为X14、X6和X3,q值分别为0.878、0.856和0.852,表明区域开放程度、政府支持与乡村资源禀赋是此类乡村众创空间区域分布的主导驱动力。该类乡村众创空间集聚分布情况与全国经县级以上农业产业化主管部门认定的500强农业企业分布较为相关,乡村资源禀赋和政府支持发挥着重要的作用,且其运营主体多为各地龙头企业,对市场环境要求比较高,因此实际利用外资额表征的区域开放程度对此类众创空间的分布发挥着重要作用。

产业园区服务供给类乡村众创空间分布的主要驱动因子为X5和X11,q值分别为0.762和0.751,表明政府支持、信息化基础主要影响着此类众创空间的分布,尤其是政府支持。因为这一类型乡村众创空间主要以国家级和省级农业产业园区为基础,整合资源要求比较高,需要政府通过各项政策、资金、技术大力推动众创空间向乡村拓展,予以扶持培育。

高校院所成果转化类乡村众创空间的分布,X11成为首要的影响因子,其次是X2、X13,其q值分别为0.732、0.719、0.684。充分利用现有信息技术有利于该类众创空间的农业科技成果转化[23]。而成果的转化还需要经济的支持,尤其是资金的支持,因此乡村经济发展水平高以及金融机构贷款额充裕的区域,容易促进高校院所成果转化类众创空间的集聚。

专业性孵化器孵化类乡村众创空间的分布主要受信息化基础影响,X11和X12的影响因子探测q值分别为0.782和0.752,其次为X13、X2,q值在0.7以上。由于此类众创空间具有专业化水平突出的特征,对人才、市场、资本、产学研融合等都有较高要求,一般与科研院所或大企业形成紧密合作,因此,多分布在信息化基础较好、区域开放程度较高、乡村经济较发达的地区。

创业平台活动聚合类乡村众创空间的分布主要受到X2影响,其次为X13和X10,q值分别为0.837、0.834和0.808,说明乡村经济发展、区域开放程度和科技支撑对此类众创空间分布起着重要的作用。高等学校在校生是一种重要的科技创新资源,可以成为优质的创业主体,影响“双创”平台数量分布[24]。此外,较高的乡村经济的发展水平,宽松的金融机构贷款,有利于创客个体和社会组织的发育,并通过各类平台促进创新创业活动聚合,发挥激发活力、动员和组织社会资源的作用,从而形成创业平台活动聚合类众创空间的分布格局。

村域开放协同互助类乡村众创空间分布影响较大的是X4,其次为X3和X14,q值分别为0.760、0.755和0.740,说明乡村资源禀赋和区域开放程度是影响村域开放协同互助类众创空间分布的主要因素。由于该类乡村众创空间的地域根植性更大,容易通过本地乡村特色资源发展特色产业形成集聚效应,且区域畅通的融资渠道可以对此类乡村众创空间的起步和发展提供重要的资金支持,有利于其长期持续发展。此外,X11也存在一定的重要影响(q值为0.721),说明乡村的信息化发展一定程度上打破了城乡之间的信息壁垒,促进人员、资本、信息等流要素的跨区域流动,推动乡村休闲度假、文化创意、康体养生、特色农产品购物等创新创业形式在乡村集聚发展。

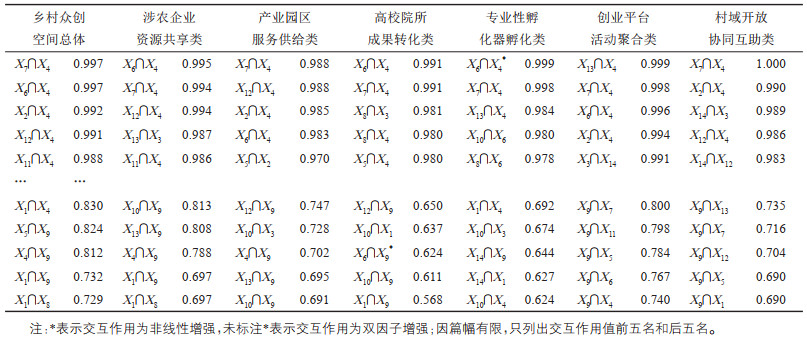

4.3 交互探测结果与分析采用地理探测器中的交互探测,得到因子交互探测结果(表 2)。

| 表 2 交互探测结果 Tab.2 Interaction Detection Results |

如表 2所示,各因子组合对乡村众创空间分布的影响多呈现双因子增强的特征。这说明本文选取的14个驱动因子中任意两个因子的交互作用对乡村众创空间的空间格局的驱动作用更为显著。从总体来看,X4和X7与其他因子的共同作用是影响中国乡村众创空间分布的主导因子组合,其中X7与X4的交互作用最强,这说明社会资本与乡村资源禀赋是乡村众创空间的空间布局所依赖的重要基础条件,且社会资本与乡村资源禀赋的交互作用是首要因素组合。这是因为经济行动是嵌入在正在运行的具体的社会关系网络中[25],而一个地区社会资本的增加以及充满活力的社会网络的形成,有利于知识流动、资源共享与运营合作,对乡村众创空间生成、集聚与扩散产生极大的促进作用。此外X8、X9与其他因子间交互作用比较低,说明乡村众创空间的空间布局发展过程中科技支撑的作用发挥不够充分,有待继续推动乡村领域的技术服务体系建设。

从具体各类型来看,X6∩X4和X7∩X4的交互作用对涉农企业资源共享类、高校院所成果转化类以及专业性孵化器孵化类乡村众创空间的空间分布影响较大,说明乡村在充分利用本区域生态资源的基础上,政府支持与社会资本对这三类乡村众创空间的空间分布起着重要的作用。但具体因素的交互作用还存在一定的差异,涉农企业资源共享类的空间分布还会较大程度受到乡村资源禀赋与信息化基础的交互作用影响;而高校院所成果转化类还较多受到乡村资源禀赋与科技支撑的交互作用影响;对于专业性孵化器孵化类乡村众创空间分布而言,其拥有专业投资功能且提供资本等服务,因此乡村资源禀赋与区域开放程度的交互作用影响更大。关于产业园区服务供给类乡村众创空间分布格局,X7∩X4、X12∩X4为主要因子组合(q≥0.988)。基于乡村资源禀赋,丰富的社会资本和良好的信息化基础会加速为产业园区创新创业服务的平台系统生成,进而推动该类乡村众创空间的空间布局。对创业平台活动聚合类众创空间而言,X13∩X4的交互作用是影响其空间分布的首要因子组合(q=0.999)。此外,X7∩X4、X6∩X4的交互作用也比较大(q≥0.996),说明该类乡村众创空间在发展过程中,借助乡村本底的生态资源,积极寻求金融机构贷款宽松环境、政府支持和社会资本力量逐渐成长并形成空间集聚规模。对村域开放协同互助类乡村众创空间而言,X7∩X4的交互作用最大,q值为1,说明乡村资源禀赋与社会资本的交互作用是影响此类乡村众创空间分布的最重要组合。同时,X2∩X4、X14∩X3的组合效应也发挥着重要作用(q≥0.989),这也说明依赖乡村本区域的资源禀赋,在发达的乡村经济、高水平区域开放程度的助力下极大促成了村域开放协同互助类乡村众创空间的集聚分布。

5 结论与建议 5.1 结论(1)基于生态位态势视角,乡村众创空间可归纳为涉农企业资源共享类、产业园区服务供给类、高校院所成果转化类、专业性孵化器孵化类、创业平台活动聚合类、村域开放协同互助类6种类型,其中涉农企业资源共享类是主要的类型。

(2)中国乡村众创空间在空间上呈集聚分布,集聚区具有东密西疏、北多南少的空间分布特征。对中国乡村众创空间进行最近邻指数和Voronoi多边形变异系数分析发现,空间集聚分布显著;进一步核密度估计发现,乡村众创空间总体上高密度分布在长江以北的沿海地区,从沿海向内陆逐渐递减。

(3)各类型乡村众创空间地域分异显著。涉农企业资源共享类、创业平台活动聚合类主要集聚在京津冀和长三角地区;村域开放协同互助类主要集聚在京津冀地区;产业园区服务供给类主要集聚在长三角地区;高校院所成果转化类主要集聚在京津冀、辽东半岛、山东半岛和兰州盆地地区;而专业性孵化器孵化类则主要集聚分布在四川盆地。

(4)中国乡村众创空间的空间分布受到信息化基础、社会资本、政府支持、区域开放程度、乡村资源禀赋、乡村经济发展以及科技支撑因素不同程度的影响。不同类型乡村众创空间分布的影响因素存在差异,但均受到信息化基础的重要影响。因子交互探测结果显示双因子的交互作用均大于其中一个因子,其中社会资本与乡村资源禀赋的交互作用最大。

本文的理论贡献主要体现在三个方面:①本文通过融合乡村范围的农业与旅游业众创空间,形成了宏观尺度的中国乡村众创空间整体研究,既拓展了现有省域尺度的研究范围,又与主流的城市众创空间有了形式上的对话,为后续的众创空间研究提供了前期基础。②本文从生态位态势视角对中国乡村众创空间进行类型划分,提供了新的分类角度。③本文从地理空间视角探讨中国乡村众创空间的分异特征及其影响因素,丰富了中国乡村众创空间的研究内容。此外,本文也进一步验证了已有研究结论在乡村情境下的适应性,即信息化基础[6]、政府支持与区域开放程度[7]显著影响众创空间的空间分布,尤其是信息化基础因素。在信息化基础作用下,乡村创新创业主体的社会关系网络更为丰富,乡村资源优势易转化为经济优势,进而激发创新创业行为[26],促进众创空间的集聚。

5.2 建议为进一步推动乡村众创空间发展,提出以下建议:①各地区应根据自身的资源禀赋、发展条件和方向,明确建设标准,做到因地制宜、分类指导,形成互补的乡村众创空间生态位,降低生态位重叠,实现区域乡村创新资源的整合与共享。②积极规划和引导乡村众创空间在各区域的布局,通过集聚与扩散效应促进乡村众创空间相对均衡发展,尤其是对西部等众创空间集聚程度较低的地区,应立足地方特色资源禀赋,进行适当的政策倾斜与支持,大力推动数字乡村建设,通过数字化赋能整合社会资本等因素的功能发挥,形成相互作用的合力。③不同类型乡村众创空间发展受各因素影响强度不同,应根据不同类型乡村众创空间的主要影响因素针对性提出对策,实现乡村创新资源和创业要素在本区域的集聚。

受相关数据的限制,本文仅从空间角度静态分析乡村众创空间的空间分异特征,后续可从时空动态角度研究乡村众创空间的集聚演化特征。此外,本文用邮电业务总量作为社会资本宏观测度的单一指标,略显单薄,未来将结合社会资本其他维度形成综合宏观测度指标,以深入探讨社会资本与乡村众创空间的关系。

| [1] |

尹西明, 陈劲, 张月遥. 乡村创新系统推进乡村振兴的路径与机制研究[J]. 天津社会科学, 2020(3): 103-109. [Yin Ximing, Chen Jing, Zhang Yueyao. Research on the path and mechanism of rural innovation system to promote rural revitalization[J]. Tianjin Social Science, 2020(3): 103-109.] |

| [2] |

卢凤君, 金琰, 李志军, 等. 基于创业生态系统理论的"星创天地"的运行模式与演化研究[J]. 农业科技管理, 2017, 36(5): 50-52, 70. [Lu Fengjun, Jin Yan, Li Zhijun, et al. Research on the operation mode and evolution of "xingchuang tiandi" based on the theory of entrepreneurial ecosystem[J]. Management of Agricultural Science and Technology, 2017, 36(5): 50-52, 70.] |

| [3] |

项振海, 黄哲, 李志刚. 众创空间的内涵、功能搭建与机制: 对广佛智城的实证[J]. 规划师, 2016, 32(9): 18-23. [Xiang Zhenhai, Huang Zhe, Li Zhigang. Connotation, function and mechanism of mass innovation space: A positive study of GuangzhouFoshan smart city[J]. Planners, 2016, 32(9): 18-23.] |

| [4] |

卫武, 赵璇. 画布视角下不同类型众创空间的商业模式: 一个多案例比较研究[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(9): 1-8. [Wei Wu, Zhao Xuan. Business models of different types of maker spaces from the perspective of business model canvas: A four cases comparative study[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(9): 1-8.] |

| [5] |

范丽繁, 莫李丹, 劳科源. 众创空间运营绩效的提升: 资源驱动还是服务驱动?[J]. 科技管理研究, 2022, 42(12): 169-178. [Fan Lifan, Mo Lidan, Lao Keyuan. Improvement of operating performance of the makerspaces: Driven by resource or service?[J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(12): 169-178.] |

| [6] |

滕堂伟, 覃柳婷, 胡森林. 长三角地区众创空间的地理分布及影响机制[J]. 地理科学, 2018, 38(8): 1266-1272. [Teng Tangwei, Qin Liuting, Hu Senlin. Spatial distribution and influencing factors of national mass makerspaces in the Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(8): 1266-1272.] |

| [7] |

罗静, 陈洁, 蒋亮, 等. 中国众创空间的空间演化及影响因素研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2021, 55(5): 741-754. [Luo Jing, Chen Jie, Jiang Liang, et al. Spatial evolution and influence factors of national makerspace in China[J]. Journal of Central China Normal University (Natural Sciences), 2021, 55(5): 741-754.] |

| [8] |

武光. 众创时代下乡村旅游创客基地建设研究[J]. 理论建设, 2016(6): 22-25. [Wu Guang. Research on the construction of rural tourism creator base in the era of crowdsourcing[J]. Theory Construction, 2016(6): 22-25.] |

| [9] |

张孝宇, 马莹, 马佳. 我国农业众创空间的发展模式与困境剖析: 基于京沪苏鄂四地的实地调研[J]. 科技管理研究, 2020, 40(4): 40-47. [Zhang Xiaoyu, Ma Ying, Ma Jia. Analysis of development model and dilemma of agricultural maker spaces in China: Based on field survey of Beijing, Shanghai, Jiangsu and Hubei[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(4): 40-47.] |

| [10] |

蔡颖慧. 星创天地促进农业农村现代化的机制与运营模式研究[J]. 图书情报导刊, 2021, 6(8): 71-78. [Cai Yinghui. Analysis on operation model and promoting mechanism of Xingchuang Tiandi in agricultural and rural modernization[J]. Journal of Library and Information Science, 2021, 6(8): 71-78.] |

| [11] |

田京京, 谭新喜, 胡仪元. 乡村振兴下星创天地评价与发展路径分析[J]. 农业经济, 2021(11): 52-54. [Tian Jingjing, Tan Xinxi, Hu Yiyuan. Evaluation and development path analysis of Xingchuang Tiandi under rural revitalization[J]. Agricultural Economy, 2021(11): 52-54.] |

| [12] |

罗景峰. 乡村旅游创客示范基地实践效果评价[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2020(4): 72-83. [Luo Jingfeng. On the practical effect assessment of rural tourism maker model base[J]. Journal of Huaqiao University(Philosophy & Social Sciences), 2020(4): 72-83.] |

| [13] |

张熙. 广东星创天地创新能力评价体系构建与实证[J]. 科技管理研究, 2022, 42(12): 65-73. [Zhang Xi. Construction and demonstration of innovation ability evaluation system of Guangdong Xingchuang Tiandi[J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(12): 65-73.] |

| [14] |

陈通, 乔云雁, 王双明. 基于生态位理论的龙头骨干企业专业化众创空间发展策略研究[J]. 科技管理研究, 2020, 40(13): 234-239. [Chen Tong, Qiao Yunyan, Wang Shuangming. Research on development strategy of specialized maker space of leading enterprises based on niche theory[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(13): 234-239.] |

| [15] |

朱春全. 生态位态势理论与扩充假说[J]. 生态学报, 1997(3): 324-332. [Zhu Chunquan. The niche ecostate-ecorole theory and expansion hypothesis[J]. Acta Ecologica Sinica, 1997(3): 324-332.] |

| [16] |

孙文静, 袁燕军. 基于生态位理论的众创空间发展模式研究: 以北京市为例[J]. 科技管理研究, 2017, 37(24): 19-27. [Sun Wenjing, Yuan Yanjun. Research on modes of maker space on the basis of niche theory: Taking Beijing as an example[J]. Science and Technology Management Research, 2017, 37(24): 19-27.] |

| [17] |

张光宇, 刘苏, 刘贻新, 等. 新型研发机构核心能力评价: 生态位态势视角[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(8): 136-144. [Zhang Guangyu, Liu Su, Liu Yixin, et al. Evaluation of core competence of new R&D institutions: The perspective of niche ecostate-ecorole[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(8): 136-144.] |

| [18] |

王秀伟, 李晓军. 中国乡村旅游重点村的空间特征与影响因素[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 900-917. [Wang Xiuwei, Li Xiaojun. Characteristics and influencing factors of the key villages of rural tourism in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 900-917.] |

| [19] |

焦贝贝, 张治河, 刘海猛, 等. 乡村振兴战略下欠发达地区农村创新能力评价: 以甘肃省86个县级行政单元为例[J]. 经济地理, 2020, 40(1): 132-139, 172. [Jiao Beibei, Zhang Zhihe, Liu Haimeng, et al. Evaluation of rural innovation capability of less-developed areas under the perspective of rural revitalization: A case of 86 counties of Gansu province[J]. Economic Geography, 2020, 40(1): 132-139, 172.] |

| [20] |

徐维祥, 王睿, 刘程军, 等. 中国农业科技创新的时空演进特征及其影响机制研究[J]. 中国科技论坛, 2021(8): 108-119. [Xu Weixiang, Wang Rui, Liu Chengjun, et al. Study on the space-time evolution characteristics and its influence mechanism of Chinese agricultural science and technology innovation[J]. Forum on Science and Technology in China, 2021(8): 108-119.] |

| [21] |

刘传喜, 唐代剑. 双创背景下新农人乡村旅游创新活动类型、空间分布与影响因素: 以浙江省为例[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(21): 44-49. [Liu Chuanxi, Tang Daijian. Types, spatial distribution and influencing factors of rural tourism innovation activities of new farmers under the background of double innovation: A case study of Zhejiang province[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2019, 47(21): 44-49.] |

| [22] |

王聪颖. 社会资本的宏观测度指标研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2009: 33-35. [Wang Congying. Research on Macro Measurement Indicators of Social Capital[D]. Chengdu: Southwest University of Finance and Economics, 2009: 33-35.]

|

| [23] |

樊君, 任鑫丽, 陈艳. 关于信息化建设促进科技成果转化的探讨[J]. 科学与信息化, 2019(6): 2. [Fan Jun, Ren Xinli, Chen Yan. Discussion on informatisation construction to promote the transformation of scientific and technological achievements[J]. Science and Informatisation, 2019(6): 2.] |

| [24] |

韦胜, 王磊, 曹珺涵. 长三角地区创新空间分布特征与影响因素: 以"双创"机构为例[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 36-42. [Wei Sheng, Wang Lei, Cao Junhan. Spatial distribution characteristics and impact factors of urban innovative capacities in the Yangtze River Delta region: A perspective from the "business startups and innovation" institutions and platforms[J]. Economic Geography, 2020, 40(8): 36-42.] |

| [25] |

Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510. |

| [26] |

宋瑛, 杨露, 宋帅. 互联网嵌入、社会资本与农户电商创业渠道选择: 基于黔渝350份农户微观调查数据[J]. 宁夏社会科学, 2021(6): 169-179. [Song Ying, Yang Lu, Song Shuai. Internet embedding, social capital and farmers' entrepreneurship channel selection: Based on 350 micro survey data of farmers in Guizhou and Chongqing[J]. Ningxia Social Sciences, 2021(6): 169-179.] |