2. 四川省绵阳中学,绵阳 621000;

3. 重庆工商大学工商管理学院,重庆 400067;

4. 西南大学地理科学学院,重庆 400715

2. Mian Yang High School, Mianyang 621000, China;

3. School of Business and Management, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China;

4. School of Geographical Science, Southwest University, Chongqing 400715, China

脱贫攻坚战取得全面胜利,中国已迈上乡村振兴新征程,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴成为当前及未来“三农”工作的重点。伴随城镇化的发展,劳动力持续转移引起农村空心化、老龄化,继而又进一步导致乡村空间收缩、经济塌陷,陷入恶性循环[1]。为有效扭转城镇化进程中乡村呈现的持续衰退境况,十九大报告首次提出实施乡村振兴战略。对于我国农村地区而言,劳动力流失造成乡村主体缺失[2],乡村振兴关键在人,劳动力回流可为乡村振兴进行主体性补位,加之脱贫攻坚促进乡村地区各项事业得到长足发展,国家和各地区也出台了一系列返乡创业就业扶持政策[3],农村劳动力回流面临前所未有的历史机遇和发展空间。但农村劳动力为什么回流,目前回流呈现什么样的特征?如何因地制宜构建回流路径促进乡村振兴?这是本文试图探究的问题。

近年来,国内外学者对农村劳动力回流的研究视角多从个体及家庭特征、回流地区位环境、宏观经济环境等方面探究回流的影响因素。大部分学者认为农村劳动力回流与个体及家庭、农村地区自然环境、社会经济发展等有着千丝万缕的联系[4],受内、外因素的综合影响[5]。人力资本中年龄、受教育程度等[6, 7]与家庭劳动力状况、耕地资源、家庭需求等内在因素[8, 9],是影响农村劳动力回流的主导因素。外部宏观环境方面,农村劳动力流动更多是追求更高的经济收入[10],当外部环境发生变化,从而改变了地区间原有的推拉力结构[11],对农村劳动力是否回流产生重要影响[12],具体因素主要包括村庄、流入地及宏观环境因素,涉及乡村社会网络[13]、国家经济政策与户籍制度[12]、流入地生活成本[14]、城市就业机会[15]等。在乡村振兴战略背景下,农村劳动力回流对于破解乡村人才缺失困局,促进农村发展意义重大,而如何引导劳动力回流参与乡村振兴成为亟须攻克的难题[16]。鉴于此,学者们提出需准确把握农村回流劳动力群体优势及社会价值,从政策层面加以调整和完善,使农村劳动力合理、有序流动[14]。一是重塑农村、农业发展“生态系统”,以产业带动人才[17];二是加强培训与宣传,增强回流劳动力创业就业能力[3];三是完善户籍、社会保障等制度,建立长效机制[18];四是合理规划建设公共服务和基础设施,优化乡村环境[19]。

总的来看,国内外研究成果丰富和拓展了农村劳动力回流与乡村振兴的研究内容,为本文研究提供了新的理论范式与研究视角,但仍存在进一步拓展和延伸空间。一是研究视角上,对农村劳动力回流问题的区域性和综合性特点解释不足,人地综合视角下系统性探索有待进一步加强。二是研究尺度上,农村劳动力回流研究以宏观区域、个体尺度为主,缺乏多尺度下农村劳动力回流的综合互动解析。现有研究多以国家、省级或个体为研究单元,缺乏对村级小尺度单元进行细化分析,不易揭示农村劳动力回流的地理空间属性,同时通过对农村劳动力回流问题的多尺度综合研究才能为不同层级的政策制定提供更加有效的依据。三是对特定区域研究偏少,重庆市奉节县是脱贫摘帽县,又入选全国首批创新型县(市)建设名单,能够充分体现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的区域特点,故本文选取奉节县作为研究区,对西南山区尤其是脱贫地区解决农村劳动力回流问题及促进乡村振兴具有重要理论和实践示范意义。

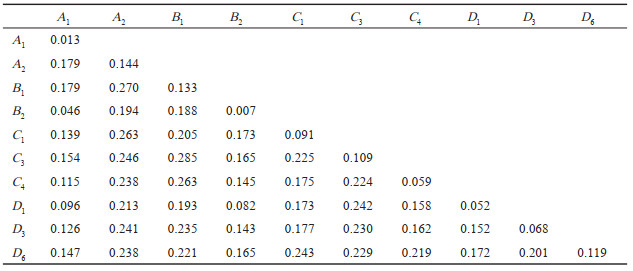

2 研究方法与数据来源 2.1 研究区概况奉节县位于渝东北三峡库区腹地,是重庆市的东大门,东接巫山县,南连湖北省恩施市,西靠云阳县,北临巫溪县,地跨东经109°1′17″—109°45′58″,北纬30°29′19″—31° 22′33″,幅员面积4098 km2。截至2021年,全县辖33个乡镇(街道),76个社区,314个村(图 1)。境内山地面积占总面积的88.30%,海拔高差2037 m,具有典型山地的特征。全县乡村从业人员共计437896人,其中男性占比52.89%,第一产业从业人员占比40.39%,占比均略低于全市平均水平。奉节县作为典型的山区农业、人口大县,自然环境条件较差,脱贫产业较缺乏,区域内农村劳动力大量外出转移就业现象明显。2019年4月奉节县成功脱贫摘帽,巩固拓展脱贫成果,接续推进乡村全面振兴是当前及未来区域的工作重点。

|

图 1 研究区概况图 Fig.1 Overview Map of the Study Area |

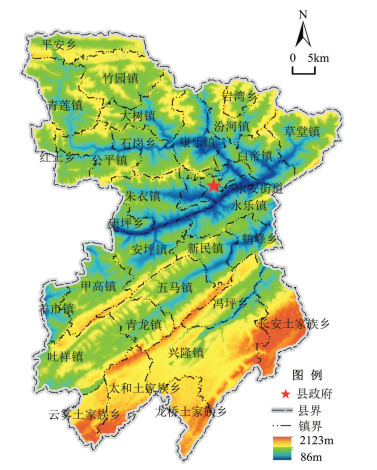

当回归分析中因变量是二分变量时,通常采用二元Logistic回归模型[20]。本文以农村劳动力回流的行为选择为因变量,劳动力个体特征和家庭特征等一系列变量为自变量,构建农村劳动力回流二元Logistic模型,揭示农村劳动力回流行为的影响因素。具体公式如下:

|

式中i为调研样本劳动力,pi为农村劳动力回流的概率,如果发生回流行为,则概率为1,如果没有发生回流行为,则取0;n为研究区样本量;α为常数项;β为待估计参数;xij为影响农村劳动力回流的因素;εi为随机扰动项。

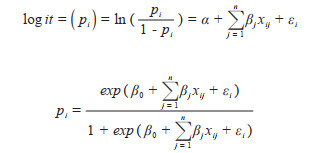

2.2.2 地理探测器模型借助地理探测器模型进一步探测和分析影响研究区农村劳动力回流分异的因素,同时通过检验两个因素空间分布的关联性,来探测二者之间的交互作用,从而揭示任意两个因素相互作用是否增加或减少对农村劳动力回流空间分异的决定力[21]。单因素空间分异地理探测力q值大小为:

|

式中ni为单因素的类型i内的村域样本数;n为研究区内村域单元数量,σ2为研究区域的离散方差;L为单因素的分类值。当各个因素对农村劳动力回流具有决定力时,每个类型的离散方差σi2会较小,而类型之间的离散方差会较大。单因素的决定力q的取值区间为0—1,q值越大,表明因素对农村劳动力回流发生地域分异的影响程度越强。

2.3 数据来源课题组分别于2021年7月和8月前往奉节县开展预调研和正式调研,采用多阶段抽样方法,按照“村—组—劳动力”的步骤,覆盖全县33个乡镇(街道)和390个行政村(社区),共抽样调查5450名劳动力,其中有效样本5180份,有效率达到95.05%,转出劳动力3475名,留守劳动力1090名,回流劳动力615名,占总样本量的11.87%。数据来源包括:①涉及回流劳动力个体信息、就业信息、家庭信息及生产收入等来源于个体调查问卷数据。②村级数据包括人口、交通区位、自然资源、产业经济、文化教育设施、基础设施等来源于村级调查问卷。③奉节县2020年土地利用变更及行政区划数据来源于奉节县规划和自然资源局;数字高程模型数据分辨率为30m,来源于中科院计算网络信息中心地理空间数据云的ASTERGDEM数据源。

3 农村劳动力回流多维特征 3.1 个体层面特征奉节县农村回流劳动力中女性占比44.39%,比转出高15.15%,说明女性受到各种因素的影响更容易返乡回流。回流劳动力未婚占比达到16.91%,年龄结构主要在30—50岁(52.41%)和18—29岁(35.12%)两个年龄段,高中及以上学历占比达45.85%,可能原因是:一是未婚劳动力年龄偏小,工作生活经验不足,在城市工作生活遇阻时,更容易回流;二是乡村振兴战略的实施,乡村创业就业机会增多,有一定资本积累的青壮年及受家庭束缚较少的未婚劳动力,更愿意返乡回流创业就业。农村回流劳动力已婚比例比转出高6.20%,家庭中60岁以上老人数(0.86个)、6岁以下儿童个数(0.47个)、耕地面积(4.61亩)均比转出劳动力更多,可能原因是外出转移的劳动力受抚养小孩或赡养老人、家中土地耕种等因素影响而更易选择回流。农村回流劳动力家中宅基地日常维护管理较好,闲置的比例均未超过10%,体现出回流劳动力长期居住农村的可能性较高。农村回流劳动力返乡创业的占比达到17.83%,说明回流劳动力拥有较高的人力资本,且在城镇转移就业过程中积累了一定的生产管理技术、经验和资金,具有较强的比较优势,同时回流劳动力更了解城市居民的偏好,因而更易进行创业,回流创业类型多选择服务业,如休闲农业、农家乐、观光农场等。

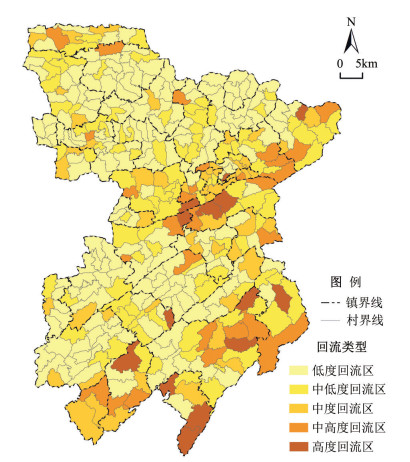

3.2 村域层面特征因村级层面未对全部劳动力转移情况进行分类统计,故本文统计分析个体劳动力问卷中村内回流劳动力比例,来反映村域层面劳动力回流情况。奉节县作为劳务输出大县,农村劳动力以转出为主,回流劳动力较少,村域平均回流率低于15%。永乐镇三沱村回流率最高(40.96%),公平镇同心村回流率最低(6.67%),标准差为6.03%。运用ArcGIS10.2软件的自然断裂点法对回流率进行分级划分,得到图 2,从空间分布来看,奉节县村域层面农村劳动力回流总体呈现县域中部和南部较高,北部和中南部回流较低的趋势,且表现出回流等级越高,空间集聚越不明显的特征。具体而言,高度回流区空间范围较小,主要分布在县域中部和南部,且除县城南部有少量聚集外,其余分布较分散。中高度回流区主要分布在高度回流区周边,有进一步扩散的趋势,东北部、东南部和西南部有小范围集聚,其余在中部和北部呈零星分布。中度回流区空间呈零散分布,中部县城和南部云雾土家族乡有局部聚集的微弱趋势。中低度回流区和低度回流区空间范围较大,两类区域相互交错,成片分布于县域的北部和中南部,出现“低值锁定”现象。

|

图 2 研究区农村劳动力回流空间格局 Fig.2 Spatial Distribution of Reflow of Rural Labor in the Study Area |

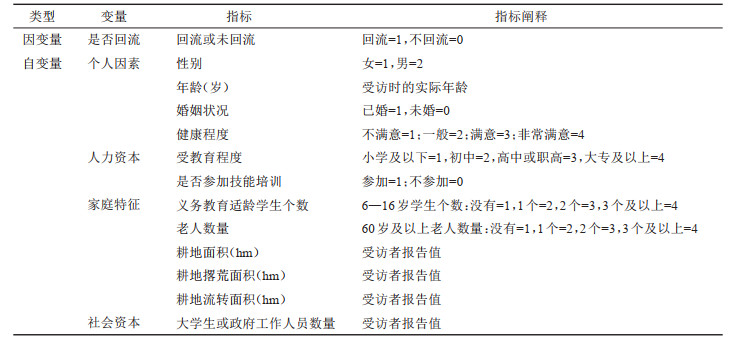

本文采用农村劳动力是否回流作为因变量。因变量是离散的二值选择型变量,即回流(取值1)或不回流(取值0)。借鉴已有文献研究成果[22-24],本文将可能影响农村劳动力回流的个体层面内生性因素分4类,分别是个人因素、人力资本、家庭特征和社会资本(表 1)。

| 表 1 变量、指标及具体阐释 Tab.1 Variables, Indicators and Specific Interpretation |

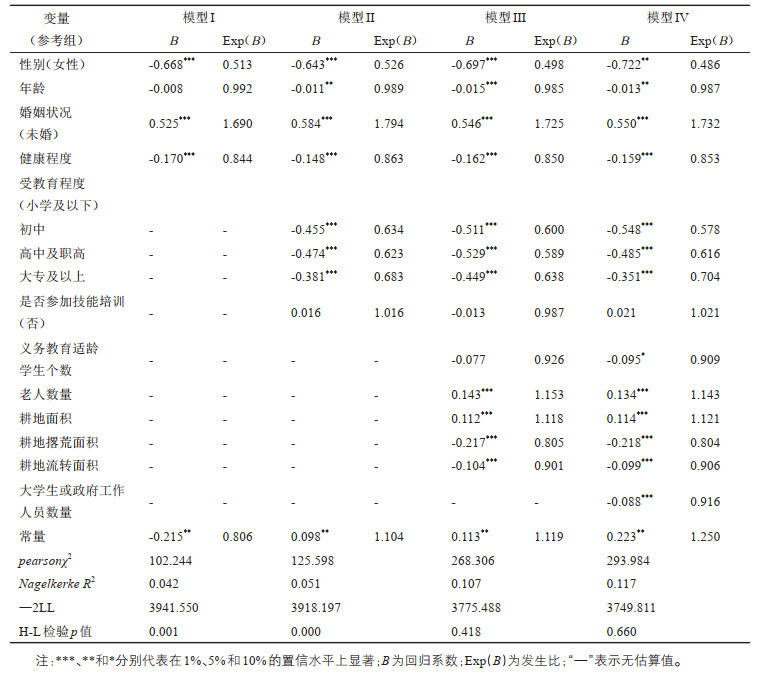

为尽量避免变量之间的相互影响和叠加影响,更好地识别对农村劳动力回流行为影响最为显著的因素,本文将4个维度的自变量,依次代入模型进行分析。从4个回归模型结果看(见表 2),整体模型适配度检验p=000 < 0.05,“Hosmer-Lemeshow”检验p值在模型Ⅲ及模型Ⅳ均大于0.05,未达到显著水平,说明整体回归模型的适配度较好,各解释变量可以有效预测因变量;各解释变量的符号和显著性基本一致,表明模型具有良好的稳健性;同时,模型的Nagelkerke R2逐步提升,-2对数概似值逐步降低,说明随着变量的增加,模型的契合度提高。

| 表 2 农村劳动力回流影响因素模型分析结果 Tab.2 Results of Model Operations of Rural Labor Reflow |

由表 2可知,个人因素、人力资本、家庭特征和社会资本4个维度自变量依次代入模型后,除义务教育适龄学生个数在模型Ⅳ中变得有显著性外,其余变量显著性和符号均变化不明显,说明社会资本与家庭因素相互作用,社会资本因素会强化义务教育适龄学生个数对农村劳动力回流的影响。总体而言,个体层面农村劳动力的回流行为主要受个人因素、人力资本、家庭特征和社会资本4方面的影响,具体包括性别、年龄、婚姻状况、健康程度、受教育程度、老人数量、耕地面积、耕地撂荒面积、耕地流转面积和大学生或政府工作人员数量10个指标。其中婚姻状况、老人数量、耕地面积对农村劳动力回流有显著正向影响,其余指标呈负向影响。

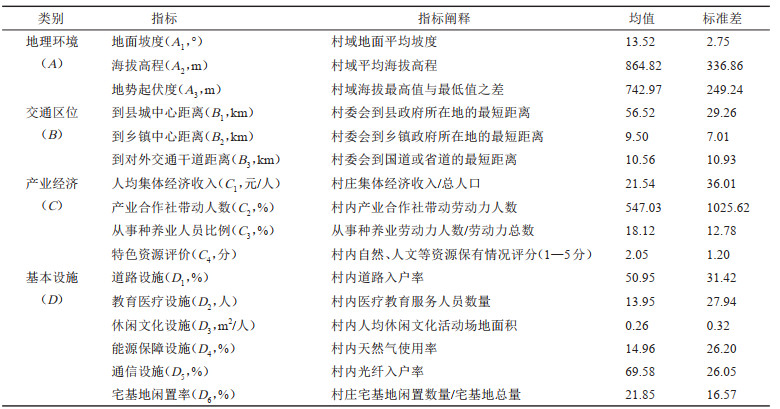

4.2 村域层面影响因素 4.2.1 影响因素指标体系构建基于国内外研究成果[25, 26],选择地理环境、交通区位、产业经济和基本设施4个维度16个指标(表 3),对村域层面劳动力回流的外源性因素进行识别。

| 表 3 研究区村域劳动力转移影响评价指标体系 Tab.3 Evaluation Index System of Influencing Factors of Labor Transfer in Village |

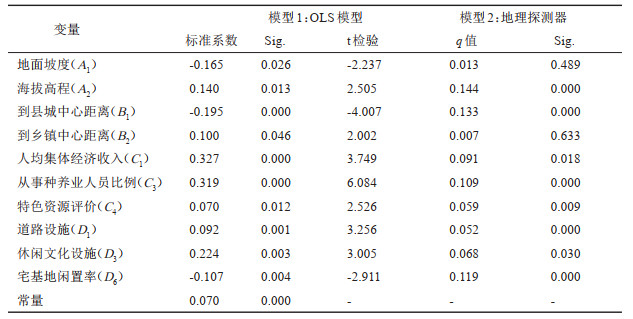

首先,运用SPSS20.0逐步回归模型对自变量进行处理,有助于建立最优的线性回归模型,剔除不显著的变量,而保留影响显著的变量。运行结果显示(表 4),地面坡度(A1)海拔高程(A2)、到县城中心距离(B1)、到乡镇中心距离(B2)、人均集体经济收入(C1)、从事种养业人员比例(C3)、特色资源评价(C4)、道路设施(D1)、休闲文化设施(D3)、宅基地闲置率(D6)10个指标通过了显著性检验,仅地面坡度(A1)、到县城中心距离(B1)、宅基地闲置率(D6)与村域劳动力回流率呈负相关关系,其余呈正相关。

| 表 4 OLS模型、地理探测器回归结果 Tab.4 Overall Results of OLS, Geographical Detector Models |

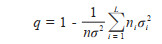

运用地理探测器不仅探测农村劳动力回流空间分异的单个因素,对OLS回归结果进一步验证和补充,而且能通过检验两因素空间分布的关联性,探究二者对劳动力回流共同作用的影响程度。首先,运用自然断点法对各变量进行K-means离散化分类处理,利用地理探测器模型,以线性回归模型检测出具有显著性的10个因素为自变量,分别与村域劳动力回流率进行空间探测分析,得到各自变量对劳动力回流的决定力值q(表 4)。海拔高程(A2)对村域劳动力回流水平的影响力最强(0.144),其次是到县城中心距离(B1)、宅基地闲置率(D6)和从事种养业人员比例(C3)对村域劳动力回流水平的影响力较强,其作用力强度分别为0.133、0.119和0.109。人均集体经济收入(C1)、休闲文化设施(D3)、特色资源评价(C4)和道路设施(D1),对村域劳动力回流水平作用力相对较小。同时,通过探测两因素对村域劳动力回流共同起作用时的影响程度发现(表 5),不同因素相互作用的影响力均大于单独作用的影响力,各影响因素之间作用类型有非线性增强型和双因子增强型两种,不存在相互独立的因素。

| 表 5 各影响因素及其交互作用地理探测分析表 Tab.5 Q-statistic Value of Single Factor and Any Two Factors |

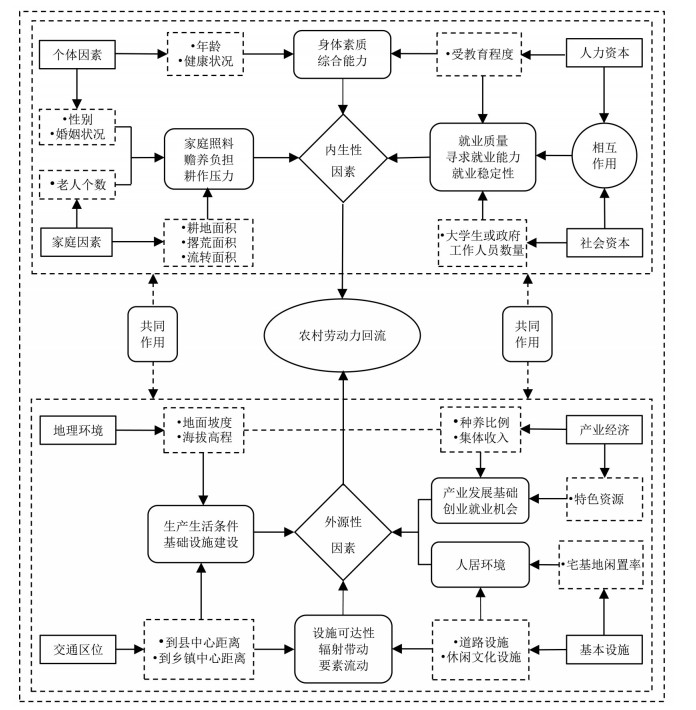

基于以上分析,农村劳动力回流的行为决策是内外因素综合影响而形成的,主要由个体因素、家庭特征、社会资本和村域环境特征因素共同影响(图 3)。

|

图 3 研究区农村劳动力回流影响机理 Fig.3 Formation Process of Rural Labor Reflow in the Study Area |

农村劳动力个体的身体素质及文化素质是外出稳定就业的保障基础,回流劳动力倾向于年轻化。由于农村劳动力人力资本水平较低,主要从事劳动技能要求较低的劳动密集型行业或低水平的服务型产业,稳定性较差,且工作岗位对体能素质要求较高,女性、身体健康状况较差的劳动力更易被迫回流。随着脱贫攻坚的胜利收官及乡村振兴战略的全面深入实施,乡村产业、基础设施得到长足发展,乡村生活就业环境持续改善,青壮年劳动力富有开拓创新精神,更会主动选择返乡回流进行就业创业。

家庭赡养及农业生产负担压力是促使农村劳动力回流的重要因素,而子女教育需求及支出成本则会产生抑制效应。农村劳动力转移就业更多出于家庭维系的需要,因而家庭因素对其回流产生重要作用。已婚劳动力尤其是女性,尽管在家从事农业生产的经济收入不高,但其赡养老人等而获取非经济收益较大,从而更倾向于回流。让子女接受良好教育越来越受到农村家庭的重视,部分外出劳动力会携带子女接受城市教育,随着子女的成长,教育、生活等成本逐渐增加,经济压力越大,而外出就业收入更高,其回流的可能性变低。耕地是农村劳动力的最低生活保障,维持耕地的农业生产功能是农村劳动力的重要现实需求,也是影响劳动力回流的促进因素。

社会资本较差的农村劳动力获取信息难度较大,寻求就业岗位的能力较弱。奉节县农村劳动力外出就业组织化程度较低,主要是自己寻找或亲朋介绍获取就业机会,自主性和裙带性强。同时,农村劳动力综合素质相对较低,多从事技能要求较低的工作,工作稳定性差、流动性强,往往不断更换或寻找就业岗位,易被动回流。而亲友中拥有越多有见识、阅历的成员,能够为劳动力提供更多的就业信息,帮助其获取更多的就业机会,有助于抑制劳动力被动回流。

自然地理环境是乡村产业发展的基础,对农村回流劳动力就业创业产生影响。地面坡度是影响农业生产方式和结构的重要因素,坡度越大越不利于农作物的生长和耕作,同时,地势起伏变化也会影响道路交通、农田灌溉等基础设施的修建,地势平坦的地区有利于农业产业发展,劳动力就业机会较多,越容易回流。而高海拔区域,环境气候较好,适合发展特色种养产业及农旅融合产业,如高山蔬菜、中药材种植及休闲观光产业,有利于劳动力回流就业创业。

村庄交通区位条件优越使得政府管理和服务职能得到强化,信息交流畅通。离县城中心越近的村庄,受到县城经济辐射带动较强,能够较快获得产业发展等相关政策的红利,较易形成和发展规模化产业,同时县级政府的文化、教育、医疗、社会服务等公共服务的管理职能得到强化,吸引劳动力回流能力更强。离乡镇中心距离越远的村,通常产业经济发展相对落后,农村劳动力倾向于外出务工就业,而由于个体综合素质相对较差,多从事劳动密集型产业,流动性强、稳定性较差,易导致较多劳动力返乡回流。

村庄产业经济基础较好,劳动力较易获得创业就业机会。村庄产业经济发展较好,区域内提供的劳动力就业机会增多,在城市就业生活高成本的压力下,劳动力更愿意选择回流就业。同样,由于脱贫产业的发展,村庄产业多由一定规模的种养业大户和农业产业合作社带动发展,即使规模较小的散户也能够参与到区域的产业发展中。因此,集体经济收入和从事种养业人数越多,一定程度上反映出村庄的产业规模较大,抵御风险能力强,产生的经济收益越稳定,有利于吸引劳动力回流。另外,自然、历史文化特色资源越丰富的村庄,在乡村振兴发展中往往能够取得先机,可提供更多的创业就业机会,促进劳动力返乡回流。

村庄公共物品的完善可促进农户获取较好的群体性福利,有助于促进劳动力回流。村庄靠近县城中心,村庄道路、文化活动场地、人居环境等公共物品相对完善,质量较好,使得回流劳动力能够获得较好的交通出行、休闲活动、居住环境等条件。具体而言,村域道路交通是产业发展的基础,完善的道路设施,可以促进生产要素流动,对社会经济发展有推动作用,也能够显著改善农村居民的出行条件。文化活动场地可以丰富居民业余生活,从而提高农民生活水平。宅基地作为农村居民基础的生活保障,劳动力外出转移就业,容易造成住房闲置损毁,村域人居环境质量越差,越不利于劳动力回流。

6 乡村振兴视角下农村劳动力回流路径策略基于农村劳动力回流多维特征及影响机理,系统构建以人力资本强化路径、产业培育路径、公共服务提升路径、基础设施完善路径及制度保障路径为核心的“多维协同”农村劳动力回流路径,建立“双核三保障”的路径模式,即以人力资本强化和产业培育为核心,提高回流劳动力综合素质和积极培育产业促就业,解决乡村回流劳动力稳定就业和持续增收问题,以公共服务提升、基础设施完善和制度优化为三保障,提高乡村生活品质,为乡村人才振兴提供驱动力,清除影响劳动力回流的村庄外源性障碍,促进乡村振兴发展。

(1)强化职业技能与文化素质,提升回流劳动力人力资本。一是加强职业技能培训,结合回流劳动力自身及县域产业特点,建立分类培训的机制,逐步完善职业技能培训制度,注重培育农业科技型、技能型和创新型经营主体。严格落实“以需定训”,结合奉节县产业发展需要,以特色种植、生态产业、新职业(直播电商、社交电商)等为重点开展系统培训和鉴定。如ZY13(女,41岁):“培训老师手把手教我们怎么拍照片好看,拍了视频怎么剪视频,通过直播让更多的人知道了我们村里的脐橙,网店的订单越来越多了。”二是进一步优化教育资源的配置,规范引导教育资源向乡村倾斜,把乡村振兴和农村劳动力文化素质提升有机结合起来,不仅提升劳动力自身的综合素质能力,而且有助于促进乡村文化建设。如TX09(男,47岁):“我没有什么文化,以前在建筑工地上做苦力,家里父母身体不好,回来照看他们,也学不来什么手艺,只能在附近打点零工。”

(2)加快推进产业发展,着力培育新型经营主体。一是利用“政府+企业”模式,引入社会力量,大力实施高标准基本农田建设项目和土地整治项目,解决奉节县耕地资源少和地块破碎化等问题。二是依托地形和海拔优势,大力发展山地特色高效农业,推动农业产业“接二连三”,促进农旅融合。如县域南部和平安乡海拔高地区,重点发展高山蔬菜、中药材种植,利用气候优势发展乡村旅游,打造康养产业带。海拔较低、离县城较近的地区,积极建设蔬菜、脐橙等经济作物种植基地,全力打造城郊休闲农业观光园。如PA06(男,38岁):“现在的政策真的是太好了,政府不仅帮我们发展起了中药材产业,而且把中药材加工的厂子也开到了村里,现在不出门也能挣得到钱了。”

(3)提高公共服务水平,增强乡村居民的幸福感与归宿感。以教育医疗、休闲文化设施为代表的公共服务供给不足是农村回流劳动力稳定生活的重要短板。为促进农村回流劳动力能够真正扎根下来,对具备发展能力和潜力的聚集提升类和适度挖潜类村庄,应完善公共服务设施供给,增强回流劳动力生活的幸福感与归宿感。如HF17(女,36岁):“现在村里没有小学了,小孩要到镇上去读书,我们这离得比较远,只有到镇上租房子,我是专门回来照顾他们。”

(4)加强基础设施建设,改善乡村生产生活条件。一是加快农村交通设施建设,实施“城市到乡村”“市场到田间”道路工程,建设产业路、旅游路、便民路,构建城乡便捷通道,同时推进村内道路互通互联。二是优化水资源配置,以保障饮水、灌溉为重点,形成与经济发展相适应的城乡供水水源保障体系,提高饮水安全保障水平。如DS21(男,41岁):“到我们这几户的公路还是土路,大概有七八百米,一遇到下雨走路都难,更别想开车了,出行太不方便了。”

(5)完善政策保障制度,营造良好的制度环境。一是因地制宜构建回流劳动力创业就业服务体系,尽可能简化流程、降低审批门槛,提高办事审批效率。二是建立城乡之间社会保障衔接机制,加快推进城乡社会保障制度一体化进程,防止因考虑返乡回流需放弃城市保障的机会成本,而选择留在城市。三是完善农村土地产权制度改革,提高土地整合效率,为乡村振兴提供土地资源保障。如YL15(男,39岁):“村子离县城比较近,平时有些人会过来钓鱼,采摘,我之前在外面做厨师,心里想在家里开一个农家乐,去问了村上,感觉手续还有点多,一直也没去弄。”

7 结论与不足 7.1 结论本文利用重庆市奉节县390个行政村(社区)调查数据及5180份农村劳动力抽样调查问卷数据,分析劳动力回流多维特征及形成机理,并构建乡村振兴视角下劳动力回流路径策略。研究结论如下:

(1)个体层面上,奉节县农村女性、年轻、已婚劳动力回流趋势较明显,回流劳动力家庭的赡养、抚养负担大,耕地资源较丰富、撂荒少。村域层面上,奉节县农村劳动力回流水平普遍偏低,呈现县域中部和南部较高,北部和中南部回流较低的趋势,且表现出回流水平等级越高,空间集聚越不明显。

(2)农村劳动力回流个体层面主要受个人因素、人力资本和家庭特征和社会资本4方面影响,具体因素包括性别、年龄、婚姻状况、健康程度、受教育程度、老人数量、耕地面积、耕地流转面积、大学生或政府工作人员数量等。村域层面主要受从事种养业人员、人均集体经济收入、到县城中心距离、海拔高程、道路设施、特色资源评价、休闲文化设施等因素影响。

(3)农村劳动力回流机理是各影响因子相互作用而形成,主要因劳动力个体的体能素质、技术能力、综合素质及家庭负担、社会资本,村庄的自然地理环境、交通区位、产业经济与公共物品等差异产生不同的回流决策。因此,在制定农村劳动力回流对策时,可以考虑不同指标的影响程度及作用机理过程,从而使决策更具针对性。

7.2 不足本文基于劳动力流动、人地关系地域系统等理论,从个体内在因素和回流地外部因素两个层面,系统构建了农村劳动力转移影响因素评价体系,进一步丰富了特定地区农村劳动力回流影响因素评价体系。但在选取外部环境因素中,因转移劳动力城市融入程度不同以及流出地区或城镇的各项数据获取较困难,同时考虑乡村与城市对劳动力转移作用的“推—拉”力是相互对应,因而未构建流出地层面的影响因素指标体系,不能从流出地和回流地进行对比分析和验证外部影响因素的作用机理。因此,在下一阶段的研究中,充分考虑劳动力流出城市的社会、经济等因素,基于现有构建的评价体系进一步完善各类指标,更加全面系统阐述农村劳动力回流的机理及作用过程。

| [1] |

刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133. [Liu Yansui. The basic theory and methodology of rural revitalization planning in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1120-1133.] |

| [2] |

杨忍, 文琦, 王成, 等. 新时代中国乡村振兴: 探索与思考——乡村地理青年学者笔谈[J]. 自然资源学报, 2019, 34(4): 890-910. [Yang Ren, Wen Qi, Wang Cheng, et al. Discussions and thoughts of the path to China's rural revitalization in the new era: Notes of the young rural geography scholars[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(4): 890-910.] |

| [3] |

李敏, 阎晓博, 黄晓慧. 人力资本对农民工返乡行为的影响——基于代际差异视角的分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021, 41(1): 90-98. [Li Min, Yan Xiaobo, Huang Xiaohui. The impact of human capital on the behavior of migrant workers returning home: Based on the perspective of intergenerational differences[J]. Journal of Huazhong Agricultural University(Social Sciences Edition), 2021, 41(1): 90-98.] |

| [4] |

Zhang L, Huang J, Rozelle S. Employment, emerging labor markets, and the role of education in rural China[J]. China Economic Review, 2002, 13(2): 313-328. |

| [5] |

杨忍, 徐茜, 张琳, 等. 珠三角外围地区农村回流劳动力的就业选择及影响因素[J]. 地理研究, 2018, 37(11): 2305-2317. [Yang Ren, Xu Qian, Zhang Lin, et al. Employment choice of rural return migrants around the Pearl River Delta region and its influencing factors[J]. Geographical Research, 2018, 37(11): 2305-2317.] |

| [6] |

Lindstrom D P, Massey D S. Selective emigration, cohort quality, and models of immigrant assimilation[J]. Social Science Research, 1994, 23(4): 315-349. DOI:10.1006/ssre.1994.1013 |

| [7] |

赵春雨, 苏勤, 盛楠. 农村劳动力转移就业的时空路径——以安徽省4个样本村为例[J]. 地理研究, 2014, 33(8): 1503-1514. [Zhao Chunyu, Su Qin, Sheng Nan. The research on rural labor transfer employment space-time path: A case study of four sample villages in Anhui province[J]. Geographical Research, 2014, 33(8): 1503-1514.] |

| [8] |

刘达, 林赛南, 李志刚, 等. "人口回流"视角下的中部地区乡村振兴——对湖北"毛嘴模式"的实证[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 112-118. [Liu Da, Lin Sainan, Li Zhigang, et al. Return migration and rural revitalization in central China: A case of Maozui, Hubei province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 112-118.] |

| [9] |

Dustmann C, Kirchkamp O. The optimal migration duration and activity choice after remigration[J]. Journal of Development Economics, 2002, 67(2): 351-372. DOI:10.1016/S0304-3878(01)00193-6 |

| [10] |

Zhu N. The impact of income gaps on migration decisions in China[J]. China Economic Review, 2022, 13(2): 213-230. |

| [11] |

Bastia T. Should I stay or should I go? Return migration in times of crises[J]. Journal of International Development, 2011, 23(4): 583-595. DOI:10.1002/jid.1794 |

| [12] |

王利伟, 冯长春, 许顺才. 传统农区外出劳动力回流意愿与规划响应——基于河南周口市问卷调查数据[J]. 地理科学进展, 2014, 33(7): 990-999. [Wang Liwei, Feng Changchun, Xu Shuncai. Return intention of migrant workers in a traditional agricultural area and planning response: Based on a questionnaire survey in Zhoukou, Henan Province[J]. Progress in Geography, 2014, 33(7): 990-999.] |

| [13] |

殷江滨. 劳动力回流的驱动因素与就业行为研究进展[J]. 地理科学进展, 2015, 34(9): 1084-1095. [Yin Jiangbin. Advances in research on driving factors of return migration and employment behavior of migrants[J]. Progress in Geography, 2015, 34(9): 1084-1095.] |

| [14] |

吴方卫, 康姣姣. 中国农村外出劳动力回流与再外出研究[J]. 中国人口科学, 2020, 34(3): 47-60. [Wu Fangwei, Kang Jiaojiao. Research on labor migrants' return and remigrating in rural China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2020, 34(3): 47-60.] |

| [15] |

任远, 施闻. 农村外出劳动力回流迁移的影响因素和回流效应[J]. 人口研究, 2017, 41(2): 71-83. [Ren Yuan, Shi Wen. Determinants and effects of return migration in China[J]. Population Research, 2017, 41(2): 71-83.] |

| [16] |

刘玉侠, 张剑宇. 回流农民工助推乡村振兴的有效路径研究——基于浙皖赣黔四省的调研[J]. 江淮论坛, 2021, 64(5): 41-50. [Liu Yuxia, Zhang Jianyu. Research on the effective path of returning migrant workers to boost rural revitalization[J]. Jianghuai Tribune, 2021, 64(5): 41-50.] |

| [17] |

刘洪, 高跃伟, 刘浩. 乡村振兴视域下农民工回流意愿测度: 以云贵川为例[J]. 统计与决策, 2022, 38(13): 93-98. [Liu Hong, Gao Yuewei, Liu Hao. Measurement of migrant workers' willingness to return from the perspective of rural revitalization: Taking Yunnan province, Guizhou province and Sichuan province as examples[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(13): 93-98.] |

| [18] |

文丰安. 乡村振兴战略背景下农村劳动力回流与治理[J]. 农村经济, 2021, 39(5): 1-10. [Wen Fengan. Rural labor return and governance under the background of rural revitalization strategy[J]. Rural Economy, 2021, 39(5): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2021.05.002] |

| [19] |

王瑞瑜, 王森. 乡村振兴背景下劳动力流动与回流机制研究[J]. 兰州学刊, 2020, 41(4): 160-175. [Wang Ruiyu, Wang Sen. Labor mobility and return mechanism in the context of rural revitalization[J]. Lan Zhou Xue Kan, 2020, 41(4): 160-175. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2020.04.013] |

| [20] |

朱红根, 康兰媛, 翁贞林, 等. 劳动力输出大省农民工返乡创业意愿影响因素的实证分析——基于江西省1145个返乡农民工的调查数据[J]. 中国农村观察, 2010, 31(5): 38-47. [Zhu Honggen, Kang Lanyuan, Weng Zhenlin, et al. An empirical analysis of the influencing factors of migrant workers' willingness to return to home and entrepreneurship in provinces with labor exports[J]. China Rural Survey, 2010, 31(5): 38-47.] |

| [21] |

何田, 廖和平, 孙平军, 等. 西南喀斯特区贫困劳动力转移就业空间格局及影响因素——以云南省永善县为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 158-165. [He Tian, Liao Heping, Sun Pingjun, et al. Spatial pattern and influencing factors of impoverished labor transfer employment in karst region of Southwest: A case study of Yongshan County in Yunnan Province, China[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 158-165. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.04.018] |

| [22] |

杨凡, 潘越. 非正规就业对流动人口职业流动意愿的影响[J]. 人口研究, 2019, 43(4): 97-112. [Yang Fan, Pan Yue. Effects of informal employment on occupational mobility intentions of migrant workers[J]. Population Research, 2019, 43(4): 97-112.] |

| [23] |

Li H, Zahniser S. The determinants of yemporary rural-to-urban Migration in China[J]. Urban Studies, 2002, 39(12): 2219-2235. |

| [24] |

Deng W, Zhang S Y, Zhou P, et al. Spatiotemporal characteristics of rural labor migration in China: Evidence from the migration stability under new-type urbanization[J]. Chinese Geographical Science, 2020, 30(5): 749-764. |

| [25] |

纪月清, 熊皛白, 刘华. 土地细碎化与农村劳动力转移研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(8): 105-115. [JI Yueqing, Xiong Xiaobai, Liu Hua. Land fragmentation and the transfer of rural labor[J]. China Population, Resources and Environment, 2016, 26(8): 105-115.] |

| [26] |

Rijnks R H, Koster S, McCann P. Spatial heterogeneity in amenity and labor market migration[J]. International Regional Science Review, 2018, 41(2): 183-209. |