2. 浙江省城市治理研究中心,杭州 311121;

3. 剑桥大学建筑系, 剑桥 CB21PX;

4. 同济大学建筑与城市规划学院, 上海 200092;

5. 自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室,上海 200092

2. Center for Zhejiang Urban Governance Studies, Hangzhou 311121, China;

3. Department of Architecture, University of Cambridge, Cambridge CB21PX, United Kingdom;

4. College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China;

5. Key Laboratory of Spatial Intelligent Planning Technology, Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China, Shanghai 200092, China

交通通讯技术的发展和互联网的普及,加速了城市之间人口、资本、商品、信息、技术等要素的流动,促使城市系统从马赛克式的静态场所空间向联通交互的动态流动空间演化,城市网络逐渐成为探讨区域空间结构和发展模式的有效范式[1, 2]。不同于中心地理论对区位和等级的重视,基于中心流理论的城市网络立足于城市间分工协作、合作互补的功能联系,很大程度上弱化了城市发展对本地资本和内生竞争力的依赖,而是强调网络地位和外生竞争力,即城市对外部资源的组织能力[3]。基于此逻辑,学者们相继从基础设施、企业布局、投资贸易、社会交往、知识创新等维度,探讨了多种“流”对不同尺度区域空间结构的重塑[4]。近些年,随着带有空间信息的互联网大数据的涌现和数据挖掘技术的成熟,信息流成为城市网络研究的重要视角。一方面,静态分布、时效滞后的传统数据在反映日益复杂的网络格局上日渐局限,城市间的信息流是海量用户通过网络在经济、文化、生活等方面跨城互动的综合体现,是自下而上的微观行为在空间上的实时映射,在表征城市间相互关系上独具优势[5]。另一方面,信息流作为各类要素的引导流,深刻影响着区域的实体空间结构;同时,信息流作为赛博空间的虚拟联系,一定程度上可以突破空间距离约束,有助于诠释城市体系的整体特征[6]。因此,软性的信息网络是实体空间研究的有益和必要补充,有助于揭示中国城市空间关系的新内涵和新特征。

在信息网络的研究中,国内外学者挖掘了丰富的流测度,从基于基础设施布局的互联网骨干网络(如因特网服务量、带宽流)[7, 8]、到基于民众交往的手机通信联系(如电话、邮件、QQ、微信)[9, 10]、到基于互联网搜索的关注访问流(如百度指数、Google Trends)[11, 12]、再到基于社交网络和手机信令的行为轨迹数据(如Twitter、微博、抖音、滴滴)[13, 14]等,体现出跨城要素流动的鲜明时代特征。其中,百度作为中国用户量最多、市场占有率最高的搜索引擎,2019年综合渗透率高达90.9%,基于用户搜索行为建立的百度指数具有覆盖面广、信息量全、代表性好、时效性强、获取度高等优点,为信息流动的研究提供了有价值的数据来源,因而基于百度搜索指数的城际信息联系测度备受青睐[15]。然而,城市信息网络往往密度较高,甚至形成边权重高度异质的全联通网络,使得大尺度城际信息流的可视化和结构分析面临挑战。社会网络和复杂网络的统计量大多针对稀疏网络,应用到较为扁平化的网络中会产生偏误;同时,大数据的复杂网络具有一定的非结构化特点,不利于直观把握网络的核心结构和本质特征[16]。所以,进行大规模高密度的信息网络分析前,通常要适当简化。

网络简化在地理学、物理学、社会学、生物学等不同领域均有涉及,其技术方法可划分为“粗粒化”与“边去除”两大类[17]。粗粒化是通过归并网络中属性相似的节点,将大规模网络压缩、聚合、转化为中小型网络,并尽可能保留原始网络的重要特征。边去除是根据一定的重要性法则,删除原始网络中信息量较少的边或节点,而保留下低密度的网络主干。虽然两类方法都不可避免地带来信息损耗,但前者本质是压缩和重组,而后者只是筛选和提取,因而“边去除”的应用更为广泛。就加权网络而言,边的价值与其权重密不可分。从全局看,学者们通常选择保留权重大于预设阈值的边。例如,梅大伟等[18]提取了边权重为前1% 的信息联系作为核心网络,刘程军等[19]以金融科技空间联系的平均值作为简化阈值。全局阈值法的原理直观,但存在一定的主观性,且侧重于保留全局联系强的城际要素流,忽视了网络的多尺度性,容易破坏网络局部的循环结构和全局的长尾分布[20]。从局部看,学者们针对网络中每个节点的边权重分布逐一判别,以保留所有节点的重要边联系。例如,吴炫等[21]选取了节点的首位、位次联系来反映信息网络的组织模式;Van Nuffel等[22]通过将节点的实际边权重分布与均质分布的理想情况作拟合度检验,提取出每个城市重要的航空联系;常晓猛等[16]融合重力模型和信息熵理论,测度节点对外联系的多样性,通过调节多样性阈值来保留不同尺度的关键城际联系。近些年网络主干结构的提取逐步从全局细化到局部,边重要性的判断方法亦从主观阈值定义往基准参考识别推进。然而,这些简化方法仍是结构性模型,而非统计性模型[23],其保留了节点完备度和多尺度结构,但忽视了节点重要性的判别,且简化结果缺乏统计检验。

目前,有关城市信息网络结构的研究主要聚焦于三个方面:第一是刻画信息流的空间分异、层级结构、组团格局、全局属性及其演化特征。例如,安頔等[15]分析了2014—2019年中国城市信息网络的层级体系、非对称性、结构复杂性和空间组织结构的发展。第二是将信息流与其它流做对比或整合,揭示虚实空间的组织模式和网络韧性。例如,魏石梅等[24]将中国城市信息网络与交通网络、经济网络作比较,发现了不同网络的共性特征,但信息网络更扁平化、受空间约束相对小且整体韧性较强。第三是探讨城市间信息流动的影响机制。例如,丁志伟等[14]采用空间回归模型,解释了经济实力、网络水平、交通物流、人口素质因素对城市网络关注度的影响。总体而言,信息流的研究正不断从单一维度走向多重对比,从空间内涵走向韧性外延,从网络结构走向演化机制。城市信息网络本质上是海量行为者跨地域社会网络的空间表现,而在社会网络中,行为者建立信息联系的过程不可避免地受到已有联系的影响。相互依赖的微观联系叠加体现于宏观城际关系,使得城市节点嵌入到特定的网络内生结构中,城际信息联系之间互相依赖[25]。既有文献侧重于讨论外生因素对信息流动的影响,而对网络内生的结构依赖关注有限,可能导致片面认知。

鉴于此,本文基于百度搜索指数构建中国城市信息网络,采用差别化过滤法提取网络的主干结构,并通过指数随机图模型探究城际信息流动的内外生影响机制。边际贡献可能在于:第一,采用基于统计检验的网络简化方法,更为客观地提取出高密度大规模的网络主干,较为完整地保留了多尺度结构特征,为挖掘复杂信息网络的本质规律提供有效参考;第二,在传统城市属性和城际关系因素的基础上,加入网络结构因素的考察,深化对城市信息网络影响机制尤其是内生动力的认知,以期为空间结构优化和区域协调发展提供理论支撑。

2 研究方法与数据来源 2.1 中国城市信息网络的构建本文研究的城市是中国336个地级行政单元(包括地级市、地区、自治州、盟)及直辖市(未包含港澳台地区和三沙市),通过百度搜索指数计算城际信息联系强度。百度搜索指数可以记录下用户在使用百度时的搜索内容、登录IP、登录方式和时间,计算关键词频次并加权得出某地区在某时间段通过电脑或移动端对某关键词的关注度指数。因此,利用百度指数搜索界面(http://index.baidu.com/)的“地区对比”功能,在搜索“关键词”一栏输入信息接收城市,将“全国”一栏的定位调整为信息发送城市,选择“PC+移动”客户端。为避免2020年后新冠肺炎疫情对百度搜索指数的影响,设定数据采集时间为“2019年1月1日至2019年12月31日”,同时采用2019年365天的日平均值以尽可能降低数据波动和偶然因素的干扰。此外,部分城市的名称具有混淆性,如“日照”、“朝阳”、“阿里”、“哈密”,所以在输入城市名称关键词时包含了市、地区等限定词,即“日照市”、“阿里地区”等,由此得到两两城市之间的百度关注度指数。根据链锁网络模型,城市A与城市B之间的信息流强度为城市A到B的百度关注度指数与城市B到A的百度关注度指数的乘积[18, 24],由此构建出336×336的无向加权网络。

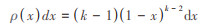

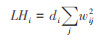

2.2 差别化过滤法引入Serrano等[26]提出的差别化过滤法(Disparity filter),利用边权重的异质性,将每个节点的边权重实际分布与基准零模型分布做对比,以测度每条权重边拒绝零模型而具有异质性的概率。在零模型中,假设网络中某个节点i的k条连边的归一化权重是由均匀分布的随机过程分配产生。逆向推导可知,k-1个点以均匀概率分布在0—1之间,被分为k个子区间,其长度将表示k个归一化权重的预期值,则预期值取特定值x的概率密度为公式(1)。在实际网络中,节点的边权重往往是不均衡分布的,可以通过公式(2)和(3)评估每个节点网络联系强度的异质性。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中,LHi是节点i边权重的局部异质性;di是节点i在网络中的连边数量,即节点度;Wij和wij分别是节点i与节点j之间连边的实际权重(即联系强度)和归一化权重;Si是节点i与网络中其他节点联系强度的总和,即节点加权度。当完全同质时,所有边的联系强度相同,LHi=1,与di无关;当完全异质时,只有一条边承载节点的全部联系强度,则LHi =di;通常情况下,LHi∝diγ,且在大量真实复杂网络(食物网络、经济网络、交通网络等)中发现γ接近于0.5,说明联系强度在少数连边上达到峰值,其余边仅占节点联系强度的一小部分,对于这类加权异构网络,差别化过滤法尤其适用[17, 20, 26]。

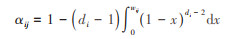

差别化过滤法基于上述局部异质性,逐个识别每个节点的哪些联系应保留。根据零模型假设,节点i的di条边的归一化权重wij是由均匀分布随机生成的,则其生成概率αij可通过以下公式计算:

|

(4) |

在统计推断中,概率αij类似于p值,通过设定显著性水平p值,αij < p的所有联系都拒绝原假设,则可提取出对应的不符合随机分布具有显著异质性的联系。在无向加权网络中,虽然Wij=Wji,但很多情况下di≠dj、wij≠wji,所以同一条联系会产生αij和αji两个不同的概率,本文设定两端概率均小于预设的p值时,两城市间的联系才予以保留,即网络降噪后的强主干[27]。主干提取可在R语言的disparityfilter程序包中通过backbone实现[23]。

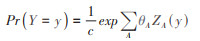

2.3 指数随机图模型传统的计量模型建立在网络中的联系相互独立的基础上,无法量化结构依赖效应,因而生成性网络仿真模型逐渐兴起。其中,指数随机图模型(Exponential random graph model,ERGM)被相继应用到中国城市人口网络[28]、物流网络[29]、创新网络[25]、金融网络[19]中,成为处理关系型数据的有效方法。ERGM可以在考虑内生结构因素的同时,纳入外生的节点属性因素、二元关系因素,即行动者—关系效应(nodecov或nodefactor)、同配效应(nodematch)和协网络效应(edgecov)[30]。所以,该模型能将地理学者们关注的城市属性变量、城际邻近性变量与网络学者们关注的结构依赖变量相结合,系统探究影响中国城市信息流动的内外生因素。其一般表达式如下:

|

(5) |

式中,Pr(Y=y)表示模拟网络y实现真实网络Y的概率;A表示局部构型,是网络内生的高频复现子图;ZA(y)是A构型的统计量;θA是A构型的拟合参数;1/c是确保最终概率范围在0—1的归一化常数。

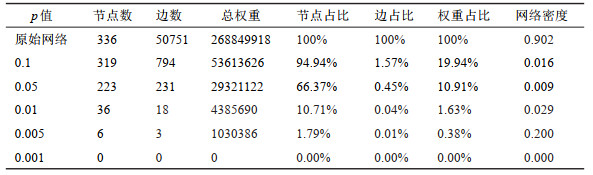

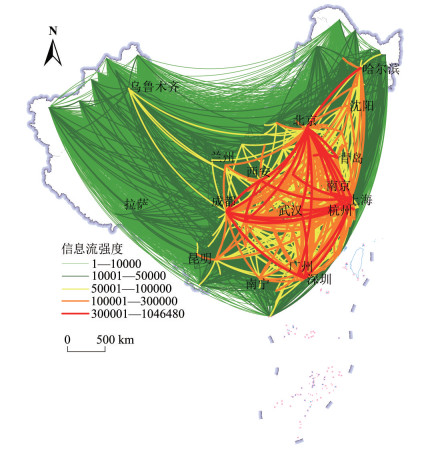

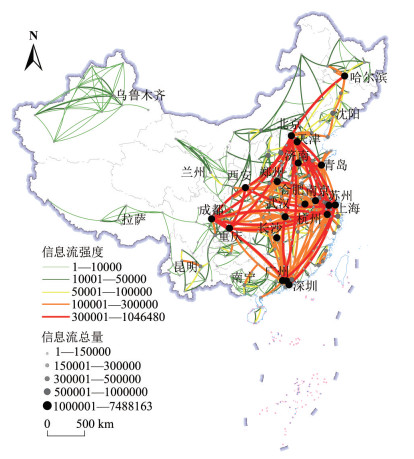

3 中国城市信息网络主干结构的特征事实根据链锁网络模型构建的中国城市信息网络为无向对称网络,336个城市理论上可形成336×(336-1)/2 = 56280条信息联系,实际联系有50751条,网络密度为0.902,平均节点度为151,即每个城市平均与151个城市存在直接信息流,可见该网络高度密集,几乎为全联通、全覆盖网络,图 1展示了中国城市间的信息流动格局。城市间的信息流强度从最小值1到最大值1046480,跨越6个数量级,平均联系强度为4777,仅占最强流的0.456%,体现出边权重的高度异质性。此外,根据公式(2)和(3)测算每个城市信息流分布的局部异质性,发现γ值位于0.221—0.990之间,平均值为0.463,接近于0.5,说明中国城市信息网络符合加权异构网络特征,信息流集中在少数城市之间,而大部分城市间的信息联系仅占很小的比重,差别化过滤法对这类网络具有较高的适配度。基于差别化过滤法,采用不同的p值,可以得到不同规模的主干网络,如表 1所示。为了在保留原始网络的关键特征(节点数、边数和总权重)和可视化质量之间取得平衡,本文选择了0.1的显着性水平。结果发现:该值以1.57% 条联系保留了94.94% 的城市和19.95%的信息流强度,即保留了794条具有显著异质性的城际信息流,涉及319个城市,网络密度从0.902降至0.016,图 2展示了中国城市信息网络主干结构的空间格局,边的粗细与城际信息流强度成正比,节点的大小与城市信息流总量成正比。整体而言,该主干网络保留了城际信息流的多尺度结构,没有忽视流量小的联系,兼顾了地域差异和全局特征。

|

图 1 中国城市信息网络图 Fig.1 The Map of China's Intercity Information Network 注:基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2023)2765,比例尺1:1000万)制作,底图无修改。 |

| 表 1 不同p值下的主干网络规模比较 Tab.1 Size Comparison of Backbone Networks in Different P Values |

|

图 2 中国城市信息网络的主干结构图 Fig.2 The Backbone Structure Map of China's Intercity Information Network 注:基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS(2023)2765,比例尺1:1000万)制作,底图无修改。 |

与经济流、交通流、人口流等网络一致,信息流也以“胡焕庸线”为界,呈现出明显的东强西弱格局[11, 24]。具体来看,西部城市主要与省内高等级城市进行信息交互,其远程信息传输能力有限,发展较为属地化和边缘化。中东部城市以京津冀、长三角、长中游、珠三角、成渝五大国家级城市群支撑,形成跨地域的菱形连通轴带,并对周边地区形成辐射带动,体现出一线和新一线城市间信息流距离衰减弱、空间跨度大、多元扁平化发展。东北城市的组团集聚明显,且通过哈尔滨与北京的强信息流融入东部核心网;西南地区城市与省外邻近的成渝、珠三角城市有一定信息交互,但信息流强度尚且较弱;成渝与关中城市群通过成都、重庆、西安的强三角流,形成中西部信息的“洼地效应”,并推动信息流往丝绸之路城市迁移。这些则可以看出地域分割和行政等级,区域中心城市成为本地一般城市与全局核心城市联系的枢纽,正如安頔等[15]和戴靓等[25]的发现,区域中心城市通过择优连接,强化与更高层级核心城市联系以获得资源溢出,然后在邻域范围内扩散以提升网络影响力和主导性,实现“本地嗡鸣—全球管道”式发展。

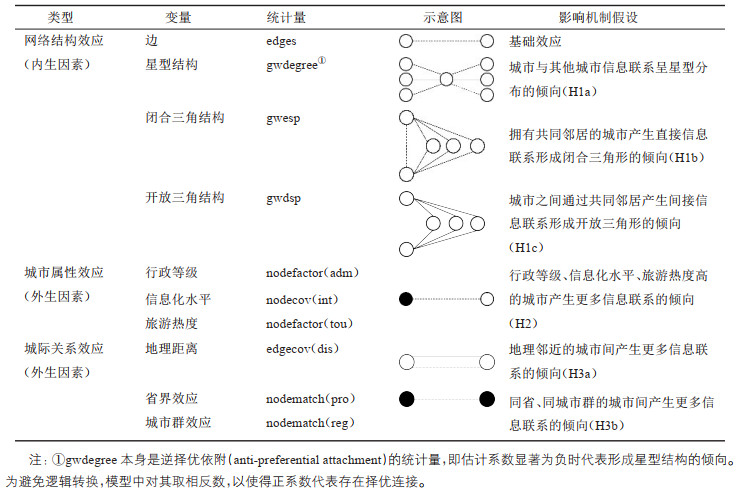

4 中国城市信息网络影响机制的实证分析 4.1 城际信息流的解释变量选取就内生动力而言,在无向网络中,除了基础边(edges)效应外,典型的结构依赖表现为局部的星型结构和三角结构[31, 32]。边效应是城市间形成信息联系的基准倾向,该变量可对模拟网络的密度加以控制,相当于回归模型中的截距项。如表 2所示,星型结构是指一个节点与多个节点建立联系形成“轴幅式”分布的局部构型,可促使网络中出现有威望的节点和核心边缘结构。三角结构可分为闭合三角结构和开放三角结构:闭合三角结构是指两个节点因共享邻节点而建立直接联系形成“三角形”组合模式的局部构型,可促使网络集群化、组团化发展;开放三角结构是由中间节点连接两端节点形成“2路径”连通模式的局部构型,可降低闭合三角结构的回归偏误,使模型更加稳健[25]。在ERGM模拟时,采用星型结构、闭合三角结构、开放三角结构的高阶版统计量,即几何加权度分布(gwdegree)、几何加权边共享伙伴(gwesp)、几何加权二元共享伙伴(gwdsp),以兼顾结构效应的解释力和模型结果的可靠性。

| 表 2 城市信息网络的解释变量 Tab.2 Explanatory Variables of the Intercity Information Network |

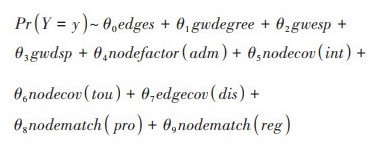

就外生动力而言,参考梅大伟等[18]、Wang等[33]、安俞静等[34]提出的信息网络影响因素及分析框架,结合前文的网络结构特征,首先设定反映城市综合发展实力和信息化水平的互补性变量,包括行政等级(adm,直辖市、省会、副省级城市为1,其余城市为0)和固定互联网宽带接入用户量(int/万户)。其次,选取反映城市旅游热度的介入性变量——国内旅游接待人数(tou/万人次),需要说明的是,突发新闻、娱乐会展、工作落户、地图交通、城市营销等介入性因素均会不同程度地影响网民的百度搜索需求和强度,但考虑到本文将海量个体的微观行为进行了聚合而投射到物理空间,形成城市—城市(城际)关系网,其一定程度上与城市的互补性和高效性因素产生重叠。此外,城际信息流采用的是年度日平均值,也极大平滑了低频介入事件的影响。nodefactor和nodecov是ERGM的统计量,可将两城市的属性值相加后作为二元关系变量纳入模型,nodefactor针对类型变量而nodecov针对连续变量。城市属性数据来自2020年的中国城市统计年鉴和各省市统计年鉴、统计公报,少量城市缺失数据通过所在省份类似地区的均值替代。最后,确定反映信息流空间约束、行政约束和政策导向的高效性变量,分别为城市间的地理距离(dis/km)、省界效应(pro)和城市群效应(reg)。edgecov和nodematch也是ERGM的统计量,前者将两城市间的二元关系变量直接导入模型,后者将两城市的类型归属进行异同判别后(同省为1,跨省为0;同城市群为1,跨城市群为0)作为二元关系变量纳入模型。各内外生因素对城市信息网络的影响机制假设详见表 1,包含所有变量及假设的ERGM公式如下:

|

(6) |

式中,θ0—θ9为各统计量的拟合参数。ERGM采用马尔可夫蒙特卡罗极大似然法进行参数估计,通过t统计检验参数的显著性,根据赤池信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)评价模型的拟合度,两个数值越小,模型的拟合结果越好。模拟过程可在R语言的statnet程序包中通过ergm实现。

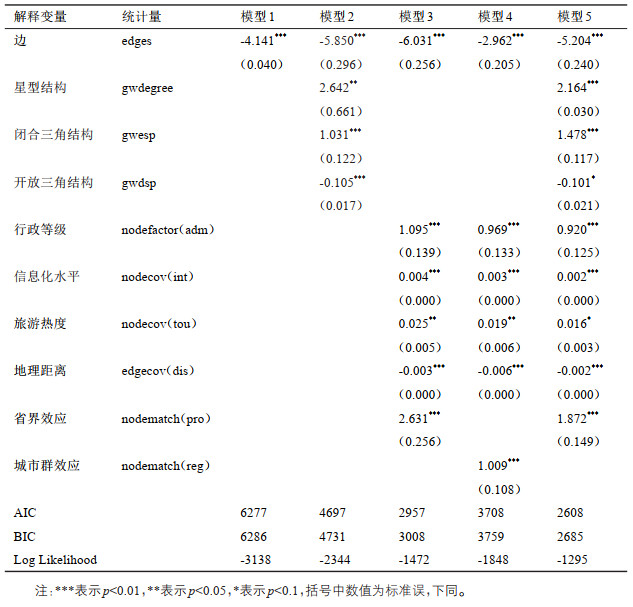

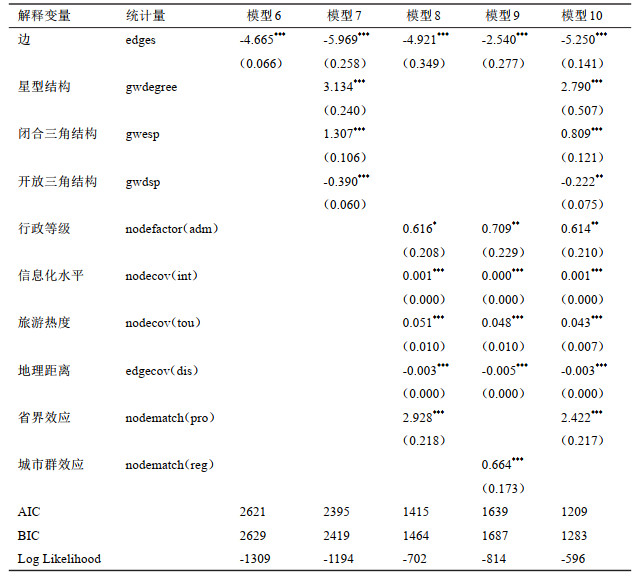

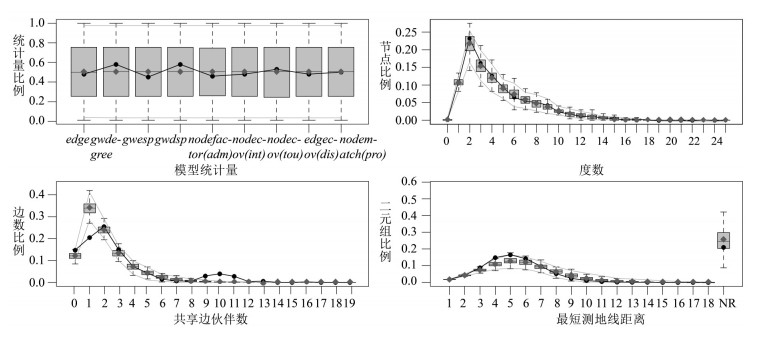

4.2 随机指数图模拟结果分析当网络过密时,ERGM模拟可能无法收敛;同时,标准ERGM的因变量是无权网络,因此需要对原始网络进行二值化处理[35]。本文将差别化过滤法提取的0.1水平下显著的主干联系设为1,其余为0,作为因变量。模拟时采用逐步回归的思路,在边效应(模型1)的基础上,先分别加入内生动力(模型2)和外生动力(模型3和4),再将内外生动力相结合(模型5)。由表 3可知,模型5的AIC和BIC值最小,Log Likelihood最大,模拟效果最佳。对模型5进行拟合优度诊断,基于估计参数进行了1000次仿真模拟,将模拟网络与真实网络的模型统计量和关键拓扑指标(度数、共享边伙伴数、最短测地线距离)作对比。如图 3所示,实际网络的特征值(黑实线)基本位于模拟网络统计值的箱体中线附近,说明模型5很好地模拟了真实网络。此外,将差别化过滤法的p值从0.1降至0.05,即因变量主干网络变为0.05水平下显著的信息联系为1,其余为0,再参考模型1至5的实证,分别得到模型6至10的结果。表 4显示:当网络主干更加精简时,择优连接效应和省界效应更为突出;但内外生动力变量的估计系数在符号和显著性上并未发生本质变化,可见该模拟结果是稳健可靠的。

| 表 3 指数随机图模型的拟合结果 Tab.3 Estimation Results of Exponential Random Graph Models |

|

图 3 指数随机图模型的拟合优度图 Fig.3 Goodness-of-fit Plots of Exponential Random Graph Models |

| 表 4 估计结果的稳健性检验 Tab.4 Robustness Test of Estimation Results |

从内生机制来看,edges系数显著为负,说明城市间建立信息联系需要付出成本。ERGM的拟合参数为对数几率(log-odds)形式,当只有edges参与仿真模拟(模型1)时,城际信息联系产生的概率是随机的,为e-4.141/(1+ e-4.141)= 0.016,与实际网络的密度一致。gwdegree和gwesp的系数在0.01水平下显著为正,而gwdsp的系数显著为负,因此证实了H1a和H1b,拒绝了H1c。中国城际信息联系倾向于形成星型结构和闭合三角结构,开放三角结构不明显,具有多重信息连通性的城市间更倾向于闭合化发展,这与罗超亮等[36]在中国城市投资网络中的发现一致。一方面,城市在建立信息联系时更易选择已经拥有很多信息联系的城市为对象,以高效获取海量信息并融入全局网络,促使这些城市成为自我强化的信息枢纽;另一方面,两城市在与共同第三方城市的信息交互过程中,容易形成较为相似或匹配的信息需求而建立直接信息联系,从而形成“1+1>2”的局部协同,往更为复杂的信息集群发展。此外,择优连接对中国城市信息网络的影响强于关系闭合,意味着信息流动呈现出等级性的社群化、组团化发展,具有场地空间与流动空间的双重属性。

从外生机制来看,行政等级、信息化水平、旅游热度的变量系数分别为0.920、0.002、0.016,在0.1水平下均显著,支持H2。网络基础设施是信息流动的物质基础,城市的旅游资源和特色定位是网络营销的重要推力,因而城市信息化水平越高、旅游热度越强,越能对信息流产生积极影响。行政等级的影响最强,一方面体现出中国城际信息流动中的体制优势,另一方面也跟高能级城市往往集中了网民关心的经济社会资源有关,如教育、医疗、就业、交通、政治文化等。地理距离的影响为负,说明地理邻近有助于城市间产生更多信息联系,验证了H3a。这与王波等[6]在微博信息网络中的发现类似:信息技术扩展了人们在虚拟空间的互动,拓宽了城市实体空间的信息交换与流动,但地域根植性仍然存在,距离并没有消亡。模型3和4依次考察了省界效应和城市群效应,变量系数分别为2.631和1.009,均在0.01水平下显著,验证了H3b,即同省、同城市群的城市会产生更多的信息联系。然而,省域的正向影响强于城市群,说明同省城市的信息流动总体上优先于同城市群内的流动,城市群发展战略有待进一步推进。两个模型中地理距离的阻尼均小于省界和城市群壁垒,可能是因为地理距离的限制效应有部分体现在了省界和城市群效应中,同省、同城市群内的城市,地理距离也较近。随着空间范围的扩大,从省域变为城市群,地理因素的边际稍有提升,信息流的距离衰减特征增强。将模型5与模型3和4对比,发现内生变量加入后,外生变量的边际有所下降,说明网络结构因素可削弱信息流动对外生因素的依赖,这印证了桂钦昌等[30]的发现:网络结构的优化可对资源劣势、制度壁垒和空间距离起到弥补作用。

5 结论与讨论本文基于2019年百度搜索指数构建中国城市信息网络,通过差别化过滤法提取网络主干,分析中国城市间信息流动的本质特征,并利用指数随机图模型探讨其影响机制,得出以下主要结论:

(1)中国城市信息网络是多尺度异构网络,与差别化过滤法具有高度适配性,0.1显著性水平下的主干网络,以1.57% 条联系保留了94.94% 的城市和19.95% 的信息流强度,使得网络密度从0.902降至0.016,且兼顾了中国信息网络结构的地域差异和全局特征,有助于识别复杂网络的本质规律。

(2)中国城际信息流呈现东强西弱的空间格局。西部城市主要与省内高层级城市进行信息流动而缺乏远程信息交互能力,较为地域化和边缘化;中东部一线和新一线城市之间形成距离衰减弱、空间跨度大、多元扁平化的信息流通道,并对东北和西南城市形成邻近辐射;成都、重庆、西安聚合为三角洼地,推动信息流往甘肃、宁夏扩散迁移。中国城际信息流兼具中心地和中心流的特点,体现出虚拟空间对实体空间的根植性与超越性。

(3)中国城际信息流动受到内生的结构依赖影响,城市倾向于择优连接以迅速获得网络地位的提升;也倾向于强化共识和网络邻近,促使开放的多重信息连通形成闭合的局部信息组团。此外,城市的行政等级、信息化水平、旅游热度也正向影响城际信息流动,地理距离仍存在一定阻碍,但行政边界壁垒更为突出。

虚拟信息流下区域发展仍存在明显的梯度分异,国家级城市群内外部的信息联系密切,在全国占据主导地位,并向四周扩散。东北地区信息联动较好,对外连接京津冀;西南的云贵和北部湾地区受到邻近的成渝和珠三角带动,但联系强度有待深化,多处于从属地位。成渝和关中城市群的信息流向西延伸至甘肃、宁夏,对更远的西藏、新疆几乎没有辐射,处于边缘地位。基于此,本文提出三点政策建议:第一,继续加强城市群的聚合效应,利用区位和连通优势从全球范围内汇聚高端资源要素,实现规模扩张向提质增效的转变,强化在全国的引领辐射能力;第二,有序实现产业、教育、旅游、技术、信息等资源的结构性整合和优化配置,利用层级邻近、地理邻近等构建高效的跨省跨城市群联系通道,塑造核心向外围拓展的要素流动发展轴线;第三,积极促进网络结构的优化,厘清网络邻居城市的对外连通模式,避免同质化竞争,引导城市间基于优势流和专业流的结对连通,以弥补后梯队城市的自身劣势,摆脱困境锁定,实现弯道超车。

相比于既有研究,本文引入统计模型对密度大、噪声多、局部异构的复杂城市信息网络进行主干提取,更为客观地识别出特定显著性水平下中国城市赛博空间的多尺度结构,兼顾了高强度跨地域的全球管道和低能级属地性的本地嗡鸣,对统筹区域发展、规划流动廊道、辅助全局决策具有现实意义。同时,本文通过网络仿真模拟,将城市自身禀赋、城际邻近效应和网络结构动力综合考虑,揭示影响城际信息流动的内生因素,且发现其对传统外生因素的弥合作用,可为优化网络结构、发挥外部效应、实现路径突破提供理论依据。本研究也存在一些不足,例如本文考虑的影响城际信息流的外生因素可能还不够全面;百度搜索指数本身存在内生性的用户群体样本偏差和地区用户覆盖率差异的局限性。此外,利用百度搜索指数构建信息网络的方式也有多种,如城市名称共现频次、城际关注度指数均值等。未来可采用其它方法加以补充和验证,也可利用动态数据来探索其稳定特性与发展趋势。

| [1] |

Castells M. The Rise of the Network Society[M]. Oxford: Blackwell, 1996: 453-459.

|

| [2] |

Capello R. The city network paradigm: Measuring urban network externalities[J]. Urban Studies, 2000, 37(11): 1925-1945. DOI:10.1080/713707232 |

| [3] |

杨亮洁, 杨晓蓉, 杨永春. 城市内生竞争力与外生竞争力耦合协调研究: 以成渝城市群为例[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 76-86. [Yang Liangjie, Yang Xiaorong, Yang Yongchun. Coupling coordination study between endogenous and exogenous competitiveness of Chengdu-Chongqing urban agglomeration[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 76-86. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.06.009] |

| [4] |

潘峰华, 方成, 李仙德. 中国城市网络研究评述与展望[J]. 地理科学, 2019, 39(7): 1093-1101. [Pan Fenghua, Fang Cheng, Li Xiande. The progress and prospect of research on Chinese city network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(7): 1093-1101.] |

| [5] |

赵金丽, 张学波, 任嘉敏, 等. 多元流视角下黄河流域城市网络空间结构及其影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(10): 1778-1787. [Zhao Jinli, Zhang Xuebo, Ren Jiamin, et al. Spatial structure and influencing factors of urban network in the Yellow River basin based on multiple flows[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(10): 1778-1787.] |

| [6] |

王波, 甄峰, 席广亮, 等. 基于微博用户关系的网络信息地理研究: 以新浪微博为例[J]. 地理研究, 2013, 32(2): 380-391. [Wang Bo, Zhen Feng, Xi Guangliang, et al. A study of cybergeography based on micro-blog users' relationship: With a case of Sina micro-blog[J]. Geographical Research, 2013, 32(2): 380-391.] |

| [7] |

Vinciguerra S, Frenken K, Valente M. The geography of Internet infrastructure: An evolutionary simulation approach based on preferential attachment[J]. Urban Studies, 2010, 47(9): 1969-1984. DOI:10.1177/0042098010372685 |

| [8] |

Devriendt L, Derudder B, Witlox F. Cyberplace and cyberspace: Two approaches to analyzing digital intercity linkages[J]. Journal of Urban Technology, 2008, 15(2): 5-32. DOI:10.1080/10630730802401926 |

| [9] |

Trasarti R, Olteanu-Raimond A M, Nanni M, et al. Discovering urban and country dynamics from mobile phone data with spatial correlation patterns[J]. Telecommunications Policy, 2015, 39(3/4): 347-362. |

| [10] |

龚言浩, 甄峰, 席广亮, 等. 基于微信公众号文章的城市关注度等级与联系网络研究[J]. 现代城市研究, 2019(4): 69-75, 131. [Gong Yanhao, Zhen Feng, Xi Guangliang, et al. Research on spatial pattern of city's attention degree and relationship network in China based on WeChat articles[J]. Modern Urban Research, 2019(4): 69-75, 131. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2019.04.010] |

| [11] |

Zhang Z, Wang Z. Cyberspace-based urban networks: Visualising and exploring China's intercity interaction from a new perspective[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2022, 54(3): 454-460. DOI:10.1177/0308518X221076498 |

| [12] |

Segev E. Googling the world: Global and regional information flows in Google Trends[J]. International Journal of Communication, 2018, 12: 2232-2250. |

| [13] |

Yin J, Soliman A, Yin D, et al. Depicting urban boundaries from a mobility network of spatial interactions: A case study of Great Britain with geo-located Twitter data[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2017, 31(7): 1293-1313. DOI:10.1080/13658816.2017.1282615 |

| [14] |

丁志伟, 马芳芳, 张改素. 基于抖音粉丝量的中国城市网络关注度空间差异及其影响因素[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2548-2567. [Ding Zhiwei, Ma Fangfang, Zhang Gaisu. Spatial differences and influencing factors of urban network attention by Douyin fans in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2548-2567.] |

| [15] |

安頔, 胡映洁, 万勇. 中国城市信息流网络空间结构特征研究: 基于降噪处理与有向网络分析方法[J]. 世界地理研究, 2024, 33(1): 134-148. [An Di, Hu Yingjie, Wan Yong. Analysis on characteristics of urban information network structure in China: A method based on denoising and directed network[J]. World Regional Studies, 2024, 33(1): 134-148. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2024.01.20220207] |

| [16] |

常晓猛, 乐阳, 李清泉, 等. 利用位置的虚拟社交网络地理骨干网提取[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2014, 39(6): 706-710, 718. [Chang Xiaomeng, Yue Yang, Li Qingquan, et al. Extracting the geographic backbone of location-based social network[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2014, 39(6): 706-710, 718.] |

| [17] |

Dai L, Derudder B, Liu X. Transport network backbone extraction: A comparison of techniques[J]. Journal of Transport Geography, 2018, 69: 271-281. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2018.05.012 |

| [18] |

梅大伟, 修春亮, 冯兴华. 中国城市信息网络结构演变特征及驱动因素分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 717-727. [Mei Dawei, Xiu Chunliang, Feng Xinghua. Analysis on the evolution characteristics and driving factors of urban information network structure in China[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 717-727. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2019284] |

| [19] |

刘程军, 陈亦婷, 陈秋驹, 等. 企业投资视角下金融科技的空间联系网络演化与影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 136-146. [Liu Chengjun, Chen Yiting, Chen Qiuju, et al. Evolution and influencing factors of the spatial connection network of financial technology from the perspective of enterprise investment[J]. Economic Geography, 2023, 43(2): 136-146.] |

| [20] |

Sigler T, Martinus K, Loginova J. Socio-spatial relations observed in the global city network of firms[J]. PloS One, 2021, 16(8): e0255461. DOI:10.1371/journal.pone.0255461 |

| [21] |

吴炫, 杨家文. 流动量与关注度视角下的城市网络结构: 以广州、深圳为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1843-1853. [Wu Xuan, Yang Jiawen. City network by mobility and attention indices: A comparison of Guangzhou and Shenzhen[J]. Progress in Geography, 2019, 38(12): 1843-1853. DOI:10.18306/dlkxjz.2019.12.002] |

| [22] |

Van Nuffel N, Derudder B, Witlox F. Even important connections are not always meaningful: On the use of a polarisation measure in a typology of European cities in air transport networks[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2010, 101(3): 333-48. DOI:10.1111/j.1467-9663.2009.00547.x |

| [23] |

Neal Z P. Backbone: An R package to extract network backbones[J]. PloS One, 2022, 17(5): e0269137. DOI:10.1371/journal.pone.0269137 |

| [24] |

魏石梅, 潘竟虎. 中国地级及以上城市网络结构韧性测度[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1394-1407. [Wei Shimei, Pan Jinghu. Network structure resilience of cities at the prefecture level and above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1394-1407.] |

| [25] |

戴靓, 丁子军, 曹湛, 等. 长三角地区城市协同创新网络的演化特征及其驱动力[J]. 资源科学, 2023, 45(5): 1006-1019. [Dai Liang, Ding Zijun, Cao Zhan, et al. Change and driving forces of intercity collaborative innovation networks in the Yangtze River Delta region[J]. Resources Science, 2023, 45(5): 1006-1019.] |

| [26] |

Serrano M A, Boguna M, Vespignani A. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(16): 6483-6488. DOI:10.1073/pnas.0808904106 |

| [27] |

王鹏飞, 李红波. 基于产业结构关联视角的区域经济韧性作用机理研究: 以江苏省为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(2): 224-238. [Wang Pengfei, Li Hongbo. Mechanism of regional economic resilience from the perspective of industrial structure relevance: Taking Jiangsu province as an example[J]. Progress in Geography, 2022, 41(2): 224-238.] |

| [28] |

Zhang W, Chong Z, Li X, et al. Spatial patterns and determinant factors of population flow networks in China: Analysis on Tencent location big data[J]. Cities, 2020, 99: 102640. DOI:10.1016/j.cities.2020.102640 |

| [29] |

周建平, 刘程军, 徐维祥, 等. 电子商务背景下快递企业物流网络结构及自组织效应: 以中通快递为例[J]. 经济地理, 2021, 41(2): 103-112. [Zhou Jianping, Liu Chengjun, Xu Weixiang, et al. Logistics network structure of express delivery companies and their self-organization effect under the background of e-commerce: Taking ZTO express as an example[J]. Economic Geography, 2021, 41(2): 103-112.] |

| [30] |

桂钦昌, 杜德斌, 刘承良, 等. 基于随机行动者模型的全球科学合作网络演化研究[J]. 地理研究, 2022, 41(10): 2631-2647. [Gui Qinchang, Du Debin, Liu Chengliang, et al. The evolution of the global scientific collaboration network: A stochastic actor-oriented model approach[J]. Geographical Research, 2022, 41(10): 2631-2647.] |

| [31] |

Broekel T, Balland P A, Burger M, et al. Modeling knowledge networks in economic geography: A discussion of four methods[J]. The Annals of Regional Science, 2014, 53: 423-452. DOI:10.1007/s00168-014-0616-2 |

| [32] |

韩刚, 史修松, 刘志敏. 基于ERGM模型的江苏省城市网络紧凑性形成机理研究[J]. 地理科学进展, 2021, 40(12): 2025-2034. [Han Gang, Shi Xiusong, Liu Zhimin. Formation mechanism of network compactness in Jiangsu province based on exponential random graph models[J]. Progress in Geography, 2021, 40(12): 2025-2034.] |

| [33] |

Wang B, Loo B P. The hierarchy of cities in Internet news media and Internet search: Some insights from China[J]. Cities, 2019, 84: 121-133. |

| [34] |

安俞静, 刘静玉, 乔墩墩. 中原城市群城市空间联系网络格局分析: 基于综合交通信息流[J]. 地理科学, 2019, 39(12): 1929-1937. [An Yujing, Liu Jingyu, Qiao Dundun. Urban spatial connection and network structure in Zhongyuan urban agglomeration: A study based on integrated traffic and information flow[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(12): 1929-1937.] |

| [35] |

Van der Pol J. Introduction to network modeling using Exponential Random Graph Models (ERGM): Theory and an application using R-project[J]. Computational Economics, 2019, 54: 845-875. |

| [36] |

罗超亮, 刘冰, 姜晖. "谁"在投资中国文旅创业板块: 基于"领投-跟投"关系的研究[J]. 旅游学刊, 2023, 38(1): 66-80. [Luo Chaoliang, Liu Bing, Jiang Hui. "Who" invests in new culture and tourism ventures in China? A study on "leader-follower" relationships in venture capital syndication[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(1): 66-80.] |