2015—2022年,中央一号文件7次强调乡村旅游,将其定位为兴村富农的新兴支柱产业,明确提出建设精品工程、开发精品线路、实施乡村旅游提升计划。在政府话语和学术研究中,乡村旅游可持续发展被视为乡村经济可持续发展的有效替代手段和乡村振兴的重要路径[1, 2]。2021年2月,中共中央、国务院办公厅在《关于加快推进乡村人才振兴的意见》中指出,乡村振兴关键在人。城郊型乡村旅游场域,具有地理临近、产业朝阳、吸引和承接城市人、财、物等发展要素能力强的独特优势。城乡融合推动的人才返乡、工商资本下乡[3],造成原住民与外来者、青年人与老年人等多元异质主体共同参与旅游经营现象愈发普遍[4, 5]。因此,剖析该类型村庄中,各类主体的可持续性差异,对于揭示乡村旅游发展所需人才特质、推进旅游业提质升级和可持续发展具有重要意义。

乡村与旅游,形成了可持续发展的多层次嵌套和反馈系统[6],现有研究成果聚焦在三个方面:第一,乡村旅游开发的可持续效应评价。既有研究中,旅游开发对地域文化、生态环境的影响褒贬不一,但是对社区可持续发展的总体正向作用得到广泛认同[7, 8]。其中,农户可持续生计方面成果显著[9]。例如,旅游发展有助于农户生计组合多元发展,推动生计脆弱性降低和生计资本的提升[10, 11]。但是,在此类研究中,乡村旅游通常作为整体发挥作用,缺乏对其内部多元业态的差异性审视,实际上不同旅游业态之间,生计资本需求、生计过程表现和生计成果回报均有不同。第二,乡村旅游可持续性评估。构建指标评价体系,是判断乡村旅游可持续性的通用方法。莫莉秋[12]的研究表明,资源环境指标权重最高、经济指标权重最低。贾慧[13]基于不同算法,得出相同结果,并认为经济指标权重低,源自可持续发展需要,环境与经济之间理应互进互促。此种基于资源、经济、社会等外源支撑条件或宏观可持续目标的体系构建,能够有效测度乡村旅游可持续性的大区域间差异。但是,若将研究对象锁定在同一中观或微观尺度下,即资源环境质量、经济基础和社会发展条件高度相似或趋同,现有体系的可持续差异反馈和评估效度有待商榷。孙九霞等[14]剔除慢变化指标和区域内相似指标,如坡度、植被覆盖率、空气质量等,分别构建社区子系统、遗产子系统、旅游子系统,形成了中观尺度乡村旅游地可持续发展评价体系,进一步关注了小范围差异和乡村旅游地内部矛盾。但是,同样忽略了乡村旅游作为推动乡村发展的具体人类经济活动,可持续性与经营者、生产流程等内生标度不可分割,尤其在乡村旅游经营主体、业态日趋多元、复杂的现实状况下,对于生产者和生产流程的忽视,有碍深入理解乡村旅游地可持续系统的运行,特别是旅游生产系统[15, 16]。第三,乡村旅游可持续发展的影响因素探讨。国内外学者对主体因素的关注,集中在居民参与、社区作用、消费者行为等方面。研究指出,居民参与有利于增强旅游资源的保护性开发和持续利用[17];社区解决生产与生态矛盾、本地人与外来人冲突的能力,影响旅游可持续发展水平[18, 19];游客满意度越高,忠诚度越强,乡村旅游可持续水平越高[20]。既有研究多以定性为主,可能原因是,多因素定量分析中,难以区分可持续水平构成指标和影响因素指标,容易形成数理逻辑矛盾。例如,孙泽笑等[21]基于构建的可持续性评价体系,选取5项权重最高的指标代表可持续水平,用构成指标解释5项高权重指标,实质上并非对可持续性的因果判读。为避免此种问题,Weng等[22]将构成要素均视为影响因素,把注意力转移到影响因子的作用路径识别,以游客满意度、资源开放强度、多元融资渠道作为关键因素,得出3条可持续性影响路径。对于乡村旅游可持续发展实践而言,明晰因素之间影响机制和作用路径,与挖掘因素本身同等重要[23],并且由于现有成果很少,需求更为迫切。

综上所述,乡村旅游可持续性研究成果众多,但普遍忽视主体行为和作用,无法立足当前乡村旅游多主体参与、多业态融合的现实变化,难以解答应该依靠哪类群体、依托何种业态等关键问题。此外,宏观层面从数字到数字的高低、强弱判读,掩盖了影响因素的作用方式和互动关系,难以理清乡村旅游可持续发展的形成路径。实现可持续的必要条件是支持和理解不同群体的不同需要[24],相关分析理应深化多主体视角、细化主体行为、剖析主体可持续性差异[25, 26]。因此,本文以北京市怀柔区莲花池村为例,从经营户视角出发,构建旅游经营可持续性评价体系、划分经营群体,探究群体间旅游经营的可持续性差异特征,为同类型旅游乡村的经营群体定位和可持续发展提供借鉴。

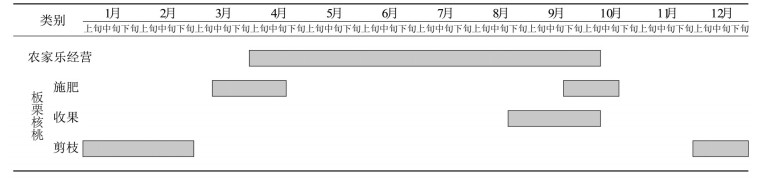

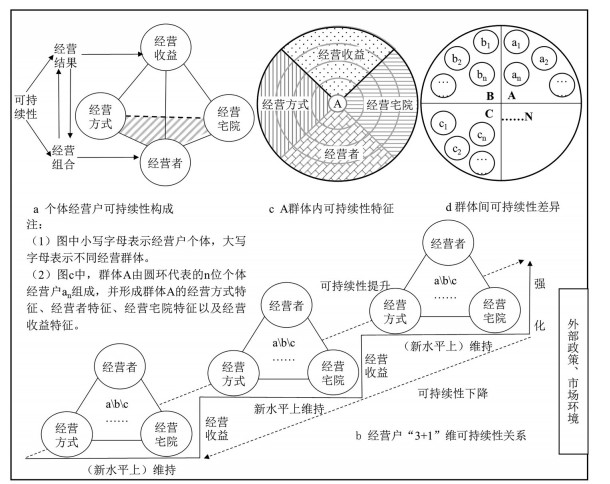

2 乡村旅游经营可持续性分析框架可持续性评价是根据发展现状,评估未来发展水平,有助于指明发展方向[27]。乡村旅游经营的可持续性差异,是强与弱的相对比较,而非能否的绝对判断。从经营户视角的供给侧出发,乡村旅游经营包括经营组合和经营结果两个方面,可以分解成经营者、经营方式、经营宅院的人—业—宅组合与经营收益的“3+1”重可持续维度(图 1a)。

|

图 1 乡村旅游经营可持续性分析框架 Fig.1 Analysis Framework of the Sustainable Development of Rural Tourism Operations |

经营者基于自身特质,选取契合的经营方式,生产出相应的宅院空间,构成差异性经营组合,可以考量现有可持续性水平上,旅游经营能否延续。

经营者的特质,构成经营决策层面的可持续性差异。在乡村旅游场域内,经营者的惯习及所处的场域位置(资本),构成特定的行动方式和经营偏好,塑造当下和未来的经营实践[28]。青年经营者更具独特性和前卫思维,高学历经营者在市场信息获取、专业素养培育、降低融资约束方面更具优势,外来经营者的客源层级更高、开源渠道更广[29, 30]。

经营方式,包括业态选择、用工方式、运营方式等[31],是连接生产者与生产资料、经营者与消费者的桥梁,反映了产销联系层面的可持续性。业态选择体现了经营者对市场需求的敏锐程度;用工方式,呈现出长期雇工、临时雇工、自我雇佣等多种形式,隐含着规模化和专业化水平的差异;运营方式,反映经营者与市场联系渠道的多样化程度,影响客源稳定性和开源能力。

宅院空间,是乡村旅游场域形成的物质条件和从事旅游经营的核心生产要素[32, 33]。多元生产主体营造的差异化宅院空间,内嵌了特定主体的活动形态,是可持续性差异的客观呈现。宅院的外部景观、内部格局,功能配置、利用方式、使用目的,都承载和塑造着乡村生活、旅游生产等社会关系。

经营收益是经营组合运行的经济结果,可以衡量下一个生产循环中经营升级、优化的可能性,判断可持续性能否跨越到更高水平,其对可持续性层级变动的影响表现在两个方面。第一,现实收益与预期收益的差距,会增强或削弱经营者意愿,影响后续经营决策[34]。第二,实际收益高低影响扩大再生产、经营组合提质升级的现实可能性。经营意愿和现实能力共同作用,推动经营可持续性水平的提升或下降(图 1b)。

由此,基于经营组合和经营收益,形成了乡村旅游经营可持续性的群体内特征(图 1c)、群体间差异(图 1d)。值得注意的是,同一村域内的政策、市场、自然条件等外部环境,近乎均质,可以内化为经营户的差异性环境响应策略。

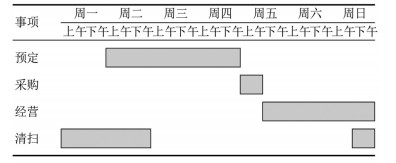

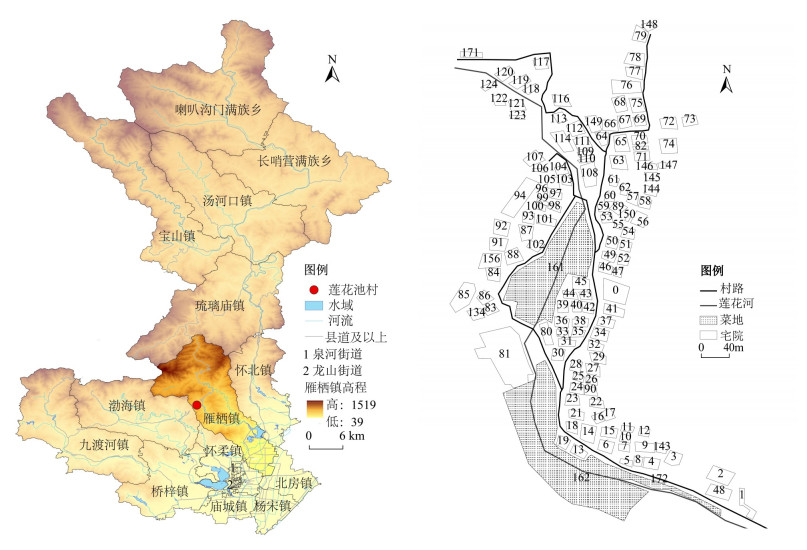

3 数据来源与研究方法 3.1 研究区域怀柔区的乡村旅游在北京市占据重要地位,根据《北京区域统计年鉴2021》,乡村旅游经营户数量占全市总量的22.8%,总收入达19452.8万元。莲花池村位于怀柔区雁栖镇北部沟域(图 2),距北京中心城区70km,京承高速、京密高速、怀密线市郊铁路连通城郊两地。村域内植被茂密,山泉资源丰富,属于首都生态涵养功能区。

|

图 2 莲花池村区位 Fig.2 The Location of Lianhuachi Village, Huairou District, Beijing |

莲花池村是京郊早期旅游开发项目“虹鳟鱼一条沟” “雁栖不夜谷”的核心村落,近30年的旅游发展,使村内空气、泉水、林木、宅院、聚落等,身之所感、目之所及都主动或被动的成为旅游发展元素。早在2000年,人均居民纯收入达到10493元,为全区第一,此后10年,有7次进入怀柔区前十名,旅游开发成功推动了该村的产业转型。餐饮住宿业在与采摘、拉马等旅游体验业和零售业的优胜劣汰竞争中,成为莲花池村旅游支柱产业,并分化为民宿、农家乐等多种业态。村内原住民与外来者、农民与市民、生产者与消费者,各类主体纷繁复杂。业态更迭、主体置换,催化宅院构形、利用方式的重置,不同主体和业态类型的宅院景观格局差异显著,是探讨经营者、经营方式和经营宅院的差异化统筹,分析城郊型旅游村经营可持续性群体特征、差异的适宜案例区。

3.2 数据来源数据主要来源于问卷调查和半结构式访谈。2020年8月—11月,笔者3次探访莲花池村,对全村31家乡村旅游经营户逐一走访,最终获取到29家经营户的信息。除基本的个人信息外,主要包含旅游经营信息(规模、收益、用工等)、宅院生产与利用信息(面积、翻修时间和资金、利用现状等)、村域旅游发展历史和经营者对村域、行业态度等方面。其中,调研问卷用于收集量化数据,主要用于群体划分,半结构式访谈资料,主要用于分析不同群体经营可持续特征和差异。

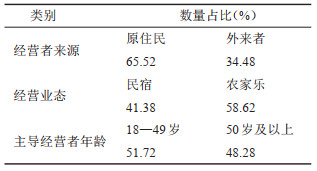

| 表 1 访谈对象基本特征 Tab.1 Basic Characteristics of Interviewees |

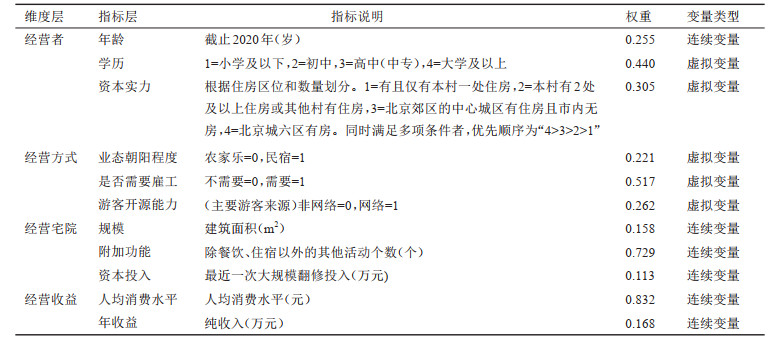

首先,参考既有研究成果,结合实地调研经验,构建经营者、经营宅院、经营方式与经营收益的可持续性指标测度体系(表 2)。

| 表 2 乡村旅游经营可持续性指标体系 Tab.2 The Index System of Sustainable Development of Rural Tourism Operations |

其次,计算农户尺度的乡村旅游可持续性。为避免各指标量纲和单位不统一对研究结果造成影响,采用极差变换法进行数据的标准化处理,通过熵权法,计算各项指标权重[35]。根据权重和标准化值,分别计算表 2中经营者、经营方式、经营宅院、经营收益4类维度层的可持续性值T:

|

式中:Tih表示第i个经营户、第h维度层的可持续性值,Wj表示第j项指标权重, Xij表示第i个经营户、第j指标的标准化值。

最后,使用Wald算法,利用经营户的4类可持续性值T,进行系统聚类,划分经营群体。

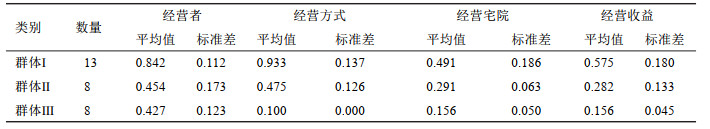

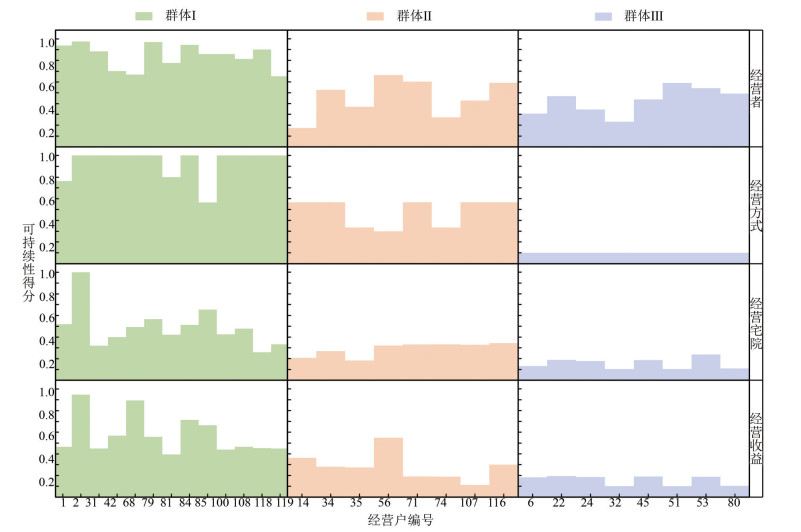

4 乡村旅游经营可持续性分析根据系统聚类结果,29家经营户分成三类。群体Ⅰ、群体Ⅱ、群体Ⅲ的经营户分别为13家、8家、8家(表 3),3类群体的各项标准差均在0—0.2之间,群体内差异性小。3类群体旅游经营的可持续性均值由高到低,群体Ⅰ>群体Ⅱ>群体Ⅲ。

| 表 3 乡村旅游经营的可持续性特征 Tab.3 Sustainable Characteristics of Rural Tourism Operations of Three Groups |

群体Ⅰ经营者可持续得分最高,群体Ⅱ和群体Ⅲ分值相近,分别为0.842、0.454和0.427。经营者属性,具体如表 4所示。

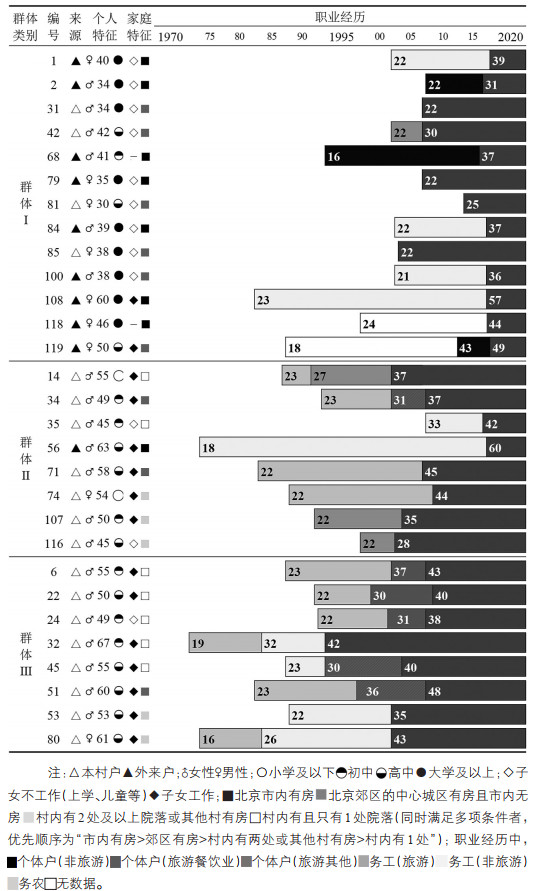

| 表 4 莲花池村乡村旅游经营户的属性 Tab.4 Different Characteristics of Tourism Operators |

群体Ⅰ中的13户经营者特征有四。第一,外来经营户主导,占比高达69.23%。第二,青年为核心,平均年龄为40.54岁,40岁以下7户,50岁以上2户。第三,经营者学历高,大学以上学历占69.24%。第四,资本实力强,在北京城六区或怀柔中心城区均有住房,其中9户有其他主业收入。

上述经营者的可持续发展优势有三个方面。第一,青年优势有利于把握市场潮流和动向。中青年职业工作者是莲花池村首要客户群体,与经营户年龄相仿、工作环境和成长历程相似,深谙该类客群休闲、放松和自我恢复的消费需求,随行就市的敏锐度和执行能力强。第二,外来者身份彰显着雄厚的资本实力和人脉资源。作为外来嵌入者,资本实力关乎障碍扫除能力和风险应对能力,是经营者解决宅院生产问题、人工问题和应对新冠疫情等突发事件的筹码。“在这里花了四五百万(元),自己出资的,没有贷款”(X姓,84号)。第三,外来经营者的基础客户群,不乏影视明星、知名文创工作者等高质量、高带动能力的消费者,客户群体的稳定性和客源发展的可持续性强,内驱力旺盛。

4.1.2 群体Ⅱ:中年本地经营户主导群体Ⅱ以初、高中学历的本地中年经营户为主,45—55岁经营户占比62.5%,在村外有住房或村内有多处宅院的经营户占比75.0%。仅有1户63岁的外来经营者(56号),在北京城区有住房。

“低学历+中年人”的总体特征,导致其旅游经营进退两难。一方面,中、低学历,使其习得网络预定、自媒体运营等现代旅游经营和宣传方式困难,阻碍了客流开源。另一方面,放弃经营也非明智之举。这是因为,年龄较大在劳工市场中处于弱势地位,可供选择的生计方式有限。相反,依靠既有生产资料和老客户,还可以勉力维持经营,获取生计来源,但追求超额利润意愿较弱。“年纪大了,打工也没人愿意要,自己挣点,不用问孩子要钱”(翟姓,14号)。

4.1.3 群体Ⅲ:高龄本地经营户群体Ⅲ本地高龄经营户占主导,55岁及以上的占比为62.5%,有且仅有村内一处住房的占比高达71.43%。群体Ⅲ与群体Ⅱ的学历水平相似,除年龄以外,主要差别是资本实力偏弱。

高龄经营者的持续经营阻力有三。第一,体力和营业能力下降。经营者难以维持现有的事必躬亲式经营,身心负荷与经营收益的不对等,消磨了经营者的事业心,经营意愿降低,“干这个活又累又挣钱少,天天洗呀洗,自己岁数也大了,也不想扩大了”(杜姓,22号)。第二,子女成家立业且村外居住、工作稳定,斩断了旅游经营的代际承接性。经营后继无人,一方面降低了老龄经营者转型发展和宅院深度改造的意愿,“儿女都不愿意弄,孩子有自己的打算,经营的可能性小”(傅姓,32号),同时也改变了当前经营者的家庭角色和责任,由旅游经营转向看顾儿孙,“孙女要有人带呀,她父母都上班,自她出生之后,农家乐就没怎么干了”(宋姓,51号)。第三,自有资本少、银行贷款难度高,宅院升级资金缺口大,成为经营可持续的现实阻碍因素。“还是民宿好呀,有钱就改成民宿,又轻松,又挣钱,我就是没那条件,有条件我也改成那样,最低要投40—50万(元)”(杜姓,22号)。

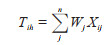

4.2 经营方式的可持续性群体Ⅰ、群体Ⅱ、群体Ⅲ的经营方式可持续性均值,分别为0.933、0.475和0.1,其差异主要表现在业态类型、运营方式、用工方式等方面(图 3)。

|

图 3 经营方式特征差异 Fig.3 Different Characteristics of Tourism Management |

民宿是群体Ⅰ的主导业态类型,占比84.6%,网络运营、雇工生产是其主要特征。“小院过节、民宿度假”的流行风尚,推动民宿成为企业年会、春节度假、新年聚会的选择对象,常年营业现象普遍。群体内部,分化出外来者主导的主题民宿、本地人主导的去餐食化民宿。

外来者主导的主题民宿。民宿是经营户发展个人偏好、巩固和拓展社会关系的有机综合平台,形成“非农主业+民宿副业”的经营组合。“经营民宿也是偶然的,就是玩,朋友比较多,来玩的也多”(X姓,81号),“自己事业做的也很大,投资旅游主要是喜好”(李姓,2号)。经营特色有二:第一,主题定位明确,兼具个性化和氛围感,以文化性和故事性为主要卖点。受经营者偏好和经历影响,主题设定有参观式、体验式两种。前者以雲尚山居(84号)类的仿古四合院为代表,经营者是老北京人,对传统四合院有怀旧情怀,后者以节气山房(68号)为例,倡导节气生活、时令养生,开设书法、草木染、茶道等传统文化教习体验,将旅游经营与文创工作融为一体。第二,雇主与雇员分工。其中,雇主与游客互动、交流频繁,进行文化和暖度输出,提升游客的获得感和体验感,强化客源的稳定性和延续性。雇员承担餐饮制作、日常清洗等基础服务,工作内容琐碎、稳定,以长期雇员为主。

本地人主导的去餐食化民宿。特点有三:第一,采用整院出租模式,游客的自主感和私密性强。第二,不提供餐食服务,只提供住宿、娱乐空间,经营者劳动强度和服务难度降低。挤出的餐饮需求,被农家乐承接。第三,可以离场经营,游客从网络平台预定,临时雇工负责迎来送往和事后清扫工作,经营者可以远程调度。该种经营的要求门槛更高。首先,经营者自身,需要熟练掌握网络运营方式和技巧,能够统筹游客和雇工、线上和线下。其次,至少两处宅院,以保障生产和生活分离的经营空间需求。村内一户一宅普遍,限制了此种经营的遍在性。“村里已经有20多年没批过宅基地了……在外边有房的不多”(村主任,温姓)。此外,服务的缺失,强化了顾客对装潢、布景、娱乐项目等硬件设施的要求,经营者需要有足够的资本积累,实现硬件设施的优化提升。

4.2.2 群体Ⅱ:家庭自雇主导、季节性经营的生计型兼业农家乐农家乐为主的兼业组合。群体Ⅱ由传统农民转变而来,恋土情结深厚,构成了农家乐经营和板栗、核桃等粗放农产品经营的业态组合。两类经营之间的时间差,构成了业态组合的前提(表 5),春秋季节的周末、节假日是农家乐客流高峰,冬季取暖费用高、游客数量少,经营户普遍处于歇业状态,可以进行施肥、剪枝等林果管理,果实收获在9—10月份的非假日时期完成。虽然农家乐经营是此类经营户的核心收入来源,年均16.75万元/户。然而,“果树虽然赚不了什么钱,但山上的每一棵树都是自己栽的,不弄总觉的可惜了”(傅姓,45号)。

| 表 5 兼业组合的作业年历 Tab.5 The Annual Calendar of Agritainment and Agricultural Part-time Combination Work |

维持传统运营,网络经营户少。电话预定、口碑宣传仍为该类经营户的首要运营方式,回头客是核心消费对象。该群体放弃网络运营原因有三:第一,平均农家乐经营时长为11.38年,在长期经营中建立了相对稳固的客户群,降低了经营者学习网络运营的积极性;第二,存在学习网络平台运营的实际困难;第三,对网络经营缺乏信任。“有些老顾客一年能来七八次……年轻人都上网经营,儿子教了我几次,没学会……最主要的是,不知道平台到底有没有把钱打到卡上,我也不会查,还是当面弄清楚好”(翟姓,14号)。

简单小规模的夫妻生产模式。农家乐经营中,6—9间客房居多,单间价格普遍在250—400元之间,产品类型、服务质量、附加功能均处于村内中低层,同质化严重。夫妻自雇的用工模式中,经营者集前台、服务员、厨师、保洁等多种角色于一体,进行全能式劳动。生产流程以周作为循环(表 6),通常在周二至周四接受消费预定,周五上午采购食材,下午迎客,周日下午送客,周一开始清扫客房,换洗床单被罩,进行收尾工作。总体上,经营者会通过延长劳动时间弥补劳动力数量的不足,如要求游客提前半天预定餐食,以便其事先准备。劳动力数量与质量问题是该类经营户扩大经营规模、提升服务质量的重要约束。

| 表 6 农家乐经营周历 Tab.6 Agritainment Work Week Calendar |

群体Ⅲ,有75% 的经营户处于半经营状态。一方面,年龄增加削减了经营意愿。“这几年跟老伴岁数(71岁)都大了,身体不好,(游客)有就有,没有就算了,也不揽客”(傅姓,32号)。此外,其他工作机会的出现,降低了经营者对农家乐收入的依赖。例如,24号经营户在村内兼任护林员(2000元/月),6号兼任环卫工,53号开了商店。事实上,此种经营状态,造成了原有客户的流失,“老客户给你打电话,一次不干、两次不干,第三次人家就不来了”(杨姓,53号)。事实上,群体Ⅲ与群体Ⅱ的业态类型相同、设施水平相似,一定程度上,前者是后者旅游旺季经营的后备军,“有时候周边农家乐住不下,就分一波客人上这儿住,吃饭还在人家那边吃“(傅姓,32号)。

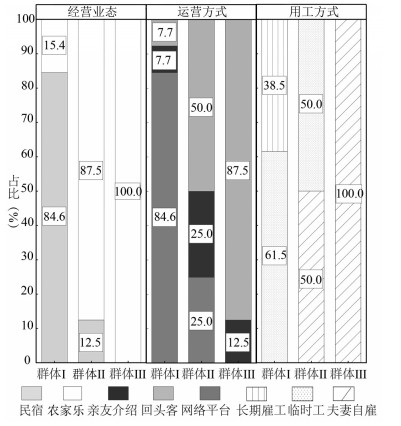

4.3 经营宅院的可持续性群体Ⅰ、群体Ⅱ、群体Ⅲ的经营宅院可持续性平均得分分别为0.491、0.291、0.156。如图 4所示,旅游经营的宅院翻修曲线、新加入户曲线变动趋势趋同。其中,宅院翻修曲线波峰先行于新加入户曲线出现,表明宅院空间生产是经营者开展旅游经营的前提之一。2012年之前,新进入者的数量总体上高于宅院翻修数量,后期反之。原因在于,前期以粗放型农家乐经营为主,面对大众化旅游市场,主要是对既有宅院的利用,翻建现象并不普遍。后期,民宿经营,个性化旅游市场推动宅院从食宿的空间载体转向为民宿经营的核心生产要素,个性化翻修、改建成为民宿经营的前提条件,与旅游经营的可持续性紧密相连。

|

图 4 旅游经营与宅院生产关系 Fig.4 The Relationship Between Tourism Operations and House Production |

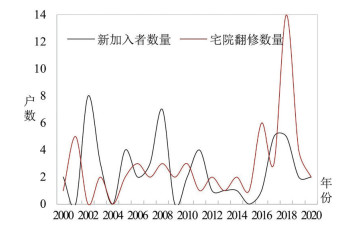

取得宅院使用权,是群体Ⅰ进行宅院生产的前提。为保障旅游经营的稳定性和预期投资回报率,外来经营者通常与农户签订20年的租赁合同(受法律保护的最长租赁期限),根据宅院面积大小和新旧程度,单个院落大约每年有2—4万元的租金。宅院租赁数量通常为2处及以上,以实现民宿副业经营、日常主业办公或雇员住宿的空间分离。例如,2号、68号和84号,宅院租赁数量分别为2、3、2处。

群体Ⅰ租赁宅院的改造、重装突出个性主题(图 5)。例如,68号节气主题的工坊民宿,“整体设计以魏晋汉唐风格为主,共有客房7间,取名春元、夏亨、秋利、冬贞、吉祥、晴耕、雨读,对应春种、夏长、秋收、冬藏等作物生长过程与节气轮转”(黄姓,68号)。再如2号莲石山房,突出石器、石刻、石景,宅院入口处建设石亭,内部装饰石柱、石槽、石像等,“院子里的石头摆件,是从市里自己的石器店运来的,每个房间的石头牌,都是从以前的大户人家收购过来”(张姓,2号)。总体上,该类经营户的宅院翻修与节气、石器、禅修、晕染等主题定位契合,搭配相应的宅院装潢,烘托出传统文化氛围,禅修与转经筒,晕染与颜料、染缸,丹青与纸砚笔墨,个性化的文化符号设计成为宅院翻修的要点。当前,莲花池村主题民宿的宅院再生产,成本在130—700万元之间(不包含设计费)。各色外来经营者的加入,推动经营型宅院由大众化到个性化转变,特色鲜明、风格迥异的人文建筑与静谧、纯粹的自然景观交相辉映,增添了旅游经营的吸引力。但是,出于对建筑面积和房间数量的追求,翻修后的宅院,2层居多,出现平房与瓦房搭配、倒坐房高于正房等有违传统礼制的宅院建构现象。此外,外来元素与聚落原有风貌出入明显,嵌入式宅院建构造成了村内景观的破碎拼接和异化。

|

图 5 宅院空间利用及景观格局 Fig.5 Residential Space Utilization and Landscape Pattern |

宅院空间成为明码标价的盈利工具,纯粹服务于资本增值。旅游经营的盈利需求驱动宅院空间分配和利用方式的革新,东贵西贱、中高周低等礼制秩序被资本逻辑利用甚至突破,具体表现在4个方面。第一,楼顶被纳入商业化利用体系,成为专门打造的观景平台和烧烤区域,为生产经营服务。第二,位于礼制等级次序末位的倒坐房成为资本秩序下主要的配套功能区,承担接待、会议、室内娱乐等功能。第三,庭院秉持“人无我有”的理念进行个性化景观规划,满足消费者的视觉享受,例如2号院的露天亲水景观空间,提升附加功能值,吸引和巩固客源,辅助资本增值。第四,房间价位与方位的关系总体上表现为由北向南、由东向西递减,即正房高于厢房、高于倒坐房,定价方式与传统等级秩序具有一致性,但是,在房间面积影响下,礼制等级中属于下等房的倒坐房,也可能成为高价客房。例如图 5a,房价被分为780—3580元/晚不等的7个层级,其中客房17—19价格最低(倒坐房),客房5(正房居中)和客房16(倒坐房)价格最高。即便是本地经营户整院出租的宅院,生产资料和经营场所的谋利属性突破“家空间”的情感属性,占据绝对主导地位。事实上,该类群体中的本村经营户,在村外多有住房,家人的日常生活区域完成了由村内向城区的转移,“家”与“家乡”空间分化、情感分流,“我们平时住城里,没有客人的时候,会偶尔回来住两天”(42号,傅姓)。

4.3.2 群体Ⅱ:资本秩序、礼制秩序并存,主客共享宅院空间,呈现“宅院翻修—资本积累—宅院翻修”的过程宅院空间生产过程,是同一主体的渐进式塑造。总体上,经营者为开办和扩大农家乐经营,进行了2—3次的宅院翻修。第一次为扩建东、西厢房,开办农家乐。莲花池村宅院,由传统“正房+单侧厢房”的生活型二合院,转为“正房+双侧厢房”的生产型三合院,厢房数量由1—2间扩展至3—4间,屋顶由两面坡顶改为平顶,开辟了旅游经营的基础空间。第二次受2005年的旱厕改革政策推动,此前开办的农家乐均进行了以改厕(旱厕改冲水厕所)为核心的翻修,配套基础设施升级。为扩大接待能力,62.5%的经营户进行了加盖二层的翻修工程,完成了从横向扩张到纵向延展的经营规模扩大。例如,14号农家院,2001年为开办农家乐,扩建厢房,2005年厕所改革,提升基础设施,2014年为扩大经营规模,花费80万元加盖二层。

少量多次的资本投入,形成了“宅院翻修—资本积累—宅院翻修”的上升式循环。该类经营户的原始资本有限,宅院生产与资本积累相辅相成,逐渐扩张宅院面积、提升宅院质量、满足市场需求。宅院空间生产的停止,会阻碍旅游经营活动的延续,“一些家以前经营农家院,现在因为条件不行,这个破,那个破,游客不去,干不下去了”(14号,翟姓)。可见,宅院空间再生产成为经营者开展和延续旅游经营、实现资本积累的手段。

宅院利用集生产和生活于一体,是生产者与消费者、主人与客人的双主体、多角色共享空间,特点有二,如图 5b所示。第一,主客双方空间使用界限鲜明。其中,正房与西厢房多为客房,是消费者的私密空间,主人需征得同意才能进入。东厢房由厨房和自用卧室组成,是屋主生活和工作的核心区域,消费者自觉规避。庭院是名义上的公共空间,但在实际使用中,优先用于消费者的餐饮服务。相比传统生活宅院,堂屋的缺失、主卧由正房到厢房的位移、庭院功能的专业化,是主人角色向旅游生产者角色的妥协,宅院资本化利用趋向明显。第二,排外性和逐利性并存。与传统生活宅院,对内开放、对外封闭的状态相反,该类经营户中,房门常闭、院门常开成为常态。前者保证主客双方私人生活不被打扰和窥探,后者契合了旅游经营的空间开放需要。主本位的礼制秩序与客本位的资本逻辑相互博弈,生活私密需求和生产迎客需要中和,最终形成主客分区的空间利用格局。

4.3.3 群体Ⅲ:宅院旅游服务功能弱化、自住功能增强,空间生产滞留在横向扩张阶段群体Ⅲ的经营宅院可持续性最低,表现在两个方面。第一,宅院更新频率低、再生产力度小。具体而言,该类群体的最新宅院翻修,距2020年的平均时长为4.38年,平均耗资19.25万元,仅占群体Ⅱ的47.83%、群体Ⅰ的9.73%。群体Ⅲ的宅院空间生产,同样是渐进式翻修过程,但与群体Ⅱ相比,大多数停留在横向扩张,没有延续一层到两层的纵向跨越。即便是2018年翻修的宅院(6号),也只是庭院的顶棚覆盖,将其从露天变成室内,减少天气对院落利用的负面影响。第二,宅院利用中旅游生产功能降低,逐渐回归居住服务。旅游经营只保留基本的食宿功能,甚至37.5%的经营户仅有住宿功能。旅游生产功能和居住功能的空间分配,呈现厢房客用、正房自用的格局,客厅、堂屋回归传统居住空间。

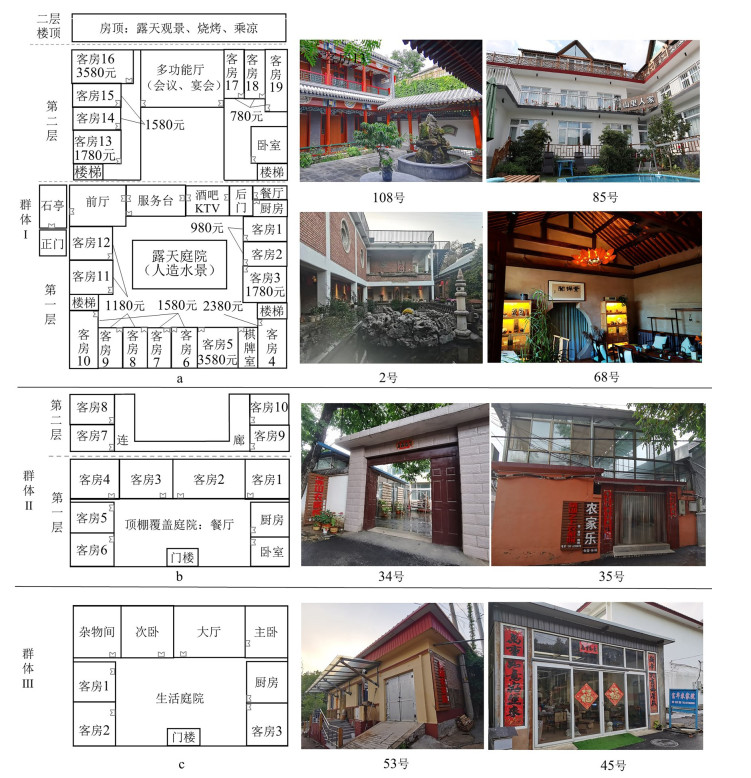

4.4 经营收益的可持续性经营收益可持续性的差异,反映了不同群体“人—业—宅”的经营组合成效,并对后续经营意愿和能力产生影响。群体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的经营收益可持续性平均得分分别为0.575、0.282、0.156。

4.4.1 群体Ⅰ:利润型经营组合,高品质收益主导群体Ⅰ的收益可持续性居首,平均收益为39.85万元,人均消费为408元。其高收益源自于“人—业—宅”的高质量组合(图 6)。其特征有三:(1)高—高—高组合(2号)与低—低—低组合(81号),分别对应着群体内的最高收益和最低收益。(2)“宅高—业高—人低”的组合(68号)收益大于“宅高—业低—人高”组合(85号、1号),后者大于“宅低—业高—人高”组合(118号、31号)。(3)在时空压缩背景下,空间品质竞争取代了空间区位竞争和规模竞争,群体Ⅰ的精品化生产路线,决定了宅院的建成环境是品质收益的主要来源。

|

图 6 经营组合与经营收益特征差异 Fig.6 Different Characteristics of Operating Portfolio and Income |

群体Ⅰ的可持续性风险源自两个方面。第一,投资回报周期长,群体Ⅰ的外来经营户平均投资回收需要7.38年。如何在有限的宅院使用期限内,变现投资并获取收益,是对经营能力和资本实力的双重考量。为了降低该风险,部分经营者与村民合作,出让少许预期收益,降低短时期内的实际投资量。比如68号宅院,外来者负责宅院软装、日常运营,村民承担建房成本并免收房租,经营收益七三分成。通过风险转嫁的合作模式,外来经营户降低了投资回报周期长的不确定性风险。第二,外来者属性风险。外来者能否在村内持续经营,与村域社会环境、同村民的融洽关系相关。村内外来经营者多与本地村民保持距离,“(经营上)不雇村里人,怕不好说话……(日常生活上)不敢太熟,村里面排外”(X姓,84号)。

4.4.2 群体Ⅱ:强生计型经营组合,规模化收益主导群体Ⅱ的平均收益为16.75万元,是群体Ⅰ的42%,居第二位。如图 6所示,经营组合的总体水平显著低于群体Ⅰ,经营宅院同质性高,收益曲线与经营者曲线走势相似。扩大经营规模,是该群体增加经营收益的首要方式。与经营者、经营方式和经营宅院同步转变的经营品质提升相比,简单的规模扩大,不改变原有的服务技能、经营模式,仅仅是复制数量,实现难度更低。但是,自我雇佣的用工方式,约束了劳动能力,规模扩张只能有限度进行,决定了收益曲线与经营者曲线的趋势相似性。

亏损风险低是群体Ⅱ持续经营的最大优势,得益于自有宅院和自我雇佣。但是,从持续经营的角度出发,消费市场对高质量的追求和外来经营者的加入,推动莲花池村整体经营格局正在重新洗牌,只依靠低质量的规模经营,很难获取竞争优势。此外,该类群体的现有收益水平,难以独立支撑经营可持续性的层级跨越。

4.4.3 群体Ⅲ:弱生计型经营组合,低质量、小规模收益如图 6所示,群体Ⅲ的经营组合质量、经营收益可持续性最低,收益得分区间为0.101—0.195,内部差异小。事实上,该类群体平均年总收益为7.875万元,只有群体Ⅰ的20%。低收益源于低质量、小规模经营,经营可持续性受经营意愿和经营条件的双重阻碍。具体表现为,经营者劳动能力下降—经营意愿降低—经营宅院的功能、规模缩减—接待量少—经营收益低。

5 结论与讨论 5.1 结论本文以莲花池村为例,基于经营者、经营方式、经营宅院、经营收益构建乡村旅游经营可持续性测度指标体系,根据可持续性得分的系统聚类结果,剖析群体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的乡村旅游经营可持续性特征、差异,主要结论如下:

(1)年龄和来源是经营者可持续性的重要构成,隐含着经营意愿和资本实力的内在区别。对比3类群体,经营者可持续性表现出青年人高于老年人、外来人高于本地人。但是,在本地青年人与外来老年人的交叉组合中,资本和年龄可以实现一定程度的强弱互补,资本优势对年龄劣势的弥补能力更强。

(2)经营方式可持续性,表现出显著的业态差异。原因在于,经营业态与用工方式、运营方式,具有总体一一对应关系。民宿雇工生产、网络运营,农家乐自我雇佣、线下主导,前者可持续性普遍高于后者。但是,在可持续性高的群体Ⅰ中,也有采用专业分工和网络营销的农家乐,可见用工方式和营销方式的革新,可以缓解经营业态的市场颓势,并且推动其从生计型经营向利润型经营转变,提升经营可持续性。

(3)空间再生产维持、改善经营宅院的可持续性。空间再生产是扩大宅院面积、提高宅院质量的重要手段,宅院的空间生产质量和更新能力,与旅游经营能否免于淘汰或实现晋级挂钩。生产过程体现出家空间与经营场所、礼制秩序与资本逻辑的博弈。其中,群体Ⅰ的宅院是资本打造的多功能旅游消费空间,群体Ⅱ为礼制秩序与资本逻辑并存的主客共享空间,群体Ⅲ的宅院逐渐回归日常生活空间。

(4)“人—业—宅”的经营组合与经营收益相互作用,构成乡村旅游经营可持续性的总体特征。群体Ⅰ、群体Ⅱ、群体Ⅲ的经营组合,分别为“外来青年人—民宿—资本化生产宅院”、“本地中年人—农家乐—半资本化生产宅院”、“本地老年人—半经营的农家乐—渐趋生活化宅院”,对应高、中、低的经营收益,形成群体Ⅰ > 群体Ⅱ > 群体Ⅲ的乡村旅游经营总体可持续性差异。

5.2 讨论近年来,工商资本下乡加速了乡村旅游经营的多主体参与、多业态融合[4, 5]。本文对不同群体旅游经营的可持续性特征、差异的研究结果,有助于明晰不同群体的发展短板和角色定位,为政府帮扶明确对象和施力点。

乡村经济可持续有赖于内生性发展,关乎乡村振兴成效[36]。以往研究强调,乡村旅游场域中,原住民参与是可持续发展的重要基础[37]。然而,在本研究中,原住民的经营可持续性普遍低于外来经营户,并且中老年人居多。因此,亟需破除外出青年对“旅游经营又累又不赚钱”的刻板印象,推动本地经营群体代际传承[38],有重点、有差别的扶持本地居民,推动内外主体数量、质量平衡,实现利益共享,有效防范产业发展与村民发展脱节、促进旅游产业的稳定性和持久性。

宅院多被视为场所或容器,处于被忽视状态。但是,在时空压缩背景下,空间自身的重要性和敏感度得到了强化[39]。宅院空间作为生产要素,进入到乡村旅游再生产循环,成为符号和审美消费体系的核心组件。经营宅院提供的食宿功能价值是基础,文化氛围、“家”的体验等情感价值日渐强化[40],成为资本积累的工具和空间生产的基本单元。但是,本地经营户受资本实力制约,宅院空间更新能力低,在市场竞争中处于弱势。宅院更新的停滞,有碍整体经营水平提质升级,乡村旅游产业的高质量发展受阻。因此,辅助本地经营户进行宅院设计、拓宽获取宅院建设资金的借力渠道、提供均等的外部资源获取机会,有助于提升本地经营户可持续性水平和经营质量。

外来群体对传统文化的创新性发展与创造性转化,提升了旅游经营暖度,二者的深度融合,实现了文化传承与旅游产业发展的有序统筹。但是,外来群体在乡村的汇聚,同时带动城市元素、风格、特点向乡村流动、辐射,本土文化的蝶变机遇和消逝风险并存。“以文塑旅,以旅彰文”双赢目标的实现,必须保持理性,寻求综合效益的动态平衡[41]。因此,多样文化的协同发展,需要有限度、有条件的引进外来群体,有安排、有计划的发展本土文化。多元主体的旅游经营参与,需要有规范、有标准的推动本地高龄群体完成代际更替,强化对本地中、青年的扶持力度,警惕产业发展与村民、乡村发展脱节。最终达成内外主体利益共享、城乡文化协同共赢。

论文为突出关注焦点“人”的特性及行为差异,将外部政策、市场环境视为均质,实际上是对村域单元的锁定。在后续研究中,可以将外部环境因素纳入分析框架,扩大研究区域、增加研究对象,检验个案研究结论在多元案例地的普遍适用程度。

| [1] |

陆林, 任以胜, 朱道才, 等. 乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 102-118. [Lu Lin, Ren Yisheng, Zhu Daocai, et al. The research framework and prospect of rural revitalization led by rural tourism[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 102-118.] |

| [2] |

贺爱琳, 杨新军, 陈佳, 等. 乡村旅游发展对农户生计的影响——以秦岭北麓乡村旅游地为例[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 174-181. [He Ailin, Yang Xinjun, Chen Jia, et al. Impact of rural tourism development on farmer's livelihoods: A case study of rural tourism destinations in northern slop of Qinling Mountains[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 174-181.] |

| [3] |

叶超, 于洁. 迈向城乡融合: 新型城镇化与乡村振兴结合研究的关键与趋势[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 528-534. [Ye Chao, Yu Jie. Towards rural-urban integration: Key issues and trends on linking new-type urbanization to rural revitalization[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 528-534.] |

| [4] |

陈佳, 张丽琼, 杨新军, 等. 乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1709-1724. [Chen Jia, Zhang Liqiong, Yang Xinjun, et al. The impact of tourism development on changes of households' livelihood and community tourism effect: A case study based on the perspective of tourism development mode[J]. Geographical Research, 2017, 36(9): 1709-1724.] |

| [5] |

蔡蓓蕾, 王茂军. 都市近郊区旅游型乡村宅院功能演化特征及影响因素——以北京市怀柔区莲花池村为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(6): 1012-1027. [Cai Beilei, Wang Maojun. Farmyard functional transformation of tourism villages in metropolitan suburbs and influencing factors: A case study of Lianhuachi village in Beijing[J]. Progress in Geography, 2022, 41(6): 1012-1027.] |

| [6] |

赵雪雁. 地理学视角的可持续生计研究: 现状、问题与领域[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1859-1872. [Zhao Xueyan. Sustainable livelihoods research from the perspective of geography: The present status, questions and priority areas[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1859-1872.] |

| [7] |

保继刚, 孙九霞. 社区参与旅游发展的中西差异[J]. 地理学报, 2006, 61(4): 401-413. [BaoJigang, Sun Jiuxia. A contrastive study on the difference in community participation in tourism between China and the West[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(4): 401-413.] |

| [8] |

Carius F, Job H. Community involvement and tourism revenue sharing as contributing factors to the UN Sustainable Development Goals in Jozani-Chwaka Bay National Park and Biosphere Reserve, Zanzibar[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2019, 27(6): 826-846. DOI:10.1080/09669582.2018.1560457 |

| [9] |

王蓉, 欧阳红, 代美玲, 等. 旅游地可持续生计: 国际研究进展评述及其对中国的启示[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 10-21. [Wang Rong, Ouyang Hong, Dai Meiling, et al. Sustainable Livelihoods in Tourism destination: A review of international research progress and its implications for China[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 10-21. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.04.002] |

| [10] |

张爱平, 侯兵, 马楠. 农业文化遗产地社区居民旅游影响感知与态度——哈尼梯田的生计影响探讨[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 138-144. [Zhang Aiping, Hou Bing, Ma Nan. Community residents' perception of tourism impacts and their participation attitude in agricultural heritage sites: A case study of Hani terraces[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 138-144. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.01.019] |

| [11] |

Yu P, Zhang J H, Wang Y R, et al. Can tourism development enhance livelihood capitals of rural households? Evidence from Huangshan National Park adjacent communities, China[J]. Science of the Total Environment, 2020, 748: 141099. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141099 |

| [12] |

莫莉秋. 海南省乡村旅游资源可持续发展评价指标体系构建[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(6): 170-177. [Mo Liqiu. Analysis of sustainable development of tourism resources system in Hainan[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(6): 170-177.] |

| [13] |

贾慧. 重庆市乡村旅游资源可持续发展评价[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(8): 246-252. [Jia hui. Evaluation on sustainable development of tourism resources in Chongqing[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40(8): 246-252.] |

| [14] |

孙九霞, 王淑佳. 基于乡村振兴战略的乡村旅游地可持续发展评价体系构建[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 289-306. [Sun Jiuxia, Wang Shujia. Construction on evaluation system of sustainable development for rural tourism destinations based on rural revitalization strategy[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 289-306.] |

| [15] |

Gao J, Ryan C, Cave J, et al. Tourism border-making: A political economy of China's border tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 76: 1-13. DOI:10.1016/j.annals.2019.02.010 |

| [16] |

贺艳华, 邬建国, 周国华, 等. 论乡村可持续性与乡村可持续性科学[J]. 地理学报, 2020, 75(4): 736-752. [He Yanhua, Wu Jianguo, Zhou Guohua, et al. Discussion on rural sustainability and rural sustainability science[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(4): 736-752.] |

| [17] |

胥兴安, 薛凯妮, 王立磊. 感知社区关爱对居民持续参与旅游发展的影响研究——基于心理契约理论的视角[J]. 人文地理, 2021, 36(4): 80-87. [Xu Xingan, XueKaini, Wang Lilei. The effects of perceived community compassion on continued community participation in tourism development: From the perspective of psychological contract[J]. Human Geography, 2021, 36(4): 80-87. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.04.010] |

| [18] |

Fong S F, Lo M C, Songan P, et al. Self-efficacy and sustainable rural tourism development: Local communities' perspectives from Kuching, Sarawak[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2017, 22(2): 147-159. DOI:10.1080/10941665.2016.1208668 |

| [19] |

Idziak W, Majewski J, Zmyślony P. Community participation in sustainable rural tourism experience creation: A long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(8/9): 1341-1362. |

| [20] |

田彩云, 裴正兵. 文化遗产地游客感知价值、满意与忠诚的关系研究——基于北京圆明园的实证分析[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(2): 203-208. [Tian Caiyun, Pei Zhengbing. Study on the relationship between perceived value, satisfaction and loyalty of tourists in cultural heritage sites[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(2): 203-208.] |

| [21] |

孙泽笑, 赵邦宏, 秦安臣, 等. 生态脆弱区乡村旅游可持续发展测度及影响因素分析——以昆明市东川区为例[J]. 生态经济, 2022, 38(3): 157-163. [Sun Zexiao, Zhao Banghong, Qin Anchen, et al. Evaluation of sustainable development of rural tourism in ecologically fragile areas and analysis of influencing factors: Taking Dongchuan District of Kunming as an example[J]. Ecological Economy, 2022, 38(3): 157-163.] |

| [22] |

Weng G M, Pan Y, Li J P. Study on the influencing factors and acting path of the sustainable development of rural tourism based on EEAM-ISM Model[J]. Sustainability, 2021, 13(10): 5682. DOI:10.3390/su13105682 |

| [23] |

王铁, 李梅, 孙德健, 等. 农户参与乡村旅游的前因条件与组态路径——基于QCA方法的探索[J]. 旅游学刊, 2021, 36(3): 70-82. [Wang Tie, Li Mei, Sun Dejian, et al. Investigating the causal conditions and configurations of farm household participation in rural tourism: A methodological examination based on QCA[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(3): 70-82.] |

| [24] |

郭华, 杨玉香. 可持续乡村旅游生计研究综述[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 134-148. [Guo Hua, Yang Yuxiang. Review on sustainable rural tourism livelihoods[J]. Journal of Tourism, 2020, 35(9): 134-148.] |

| [25] |

Su M M, Wall G, Wang Y, et al. Livelihood sustainability in a rural tourism destination-Hetu town, Anhui province, China[J]. Tourism Management, 2019, 71: 272-281. DOI:10.1016/j.tourman.2018.10.019 |

| [26] |

袁源, 张小林, 李红波, 等. 西方国家乡村空间转型研究及其启示[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1219-1227. [Yuan Yuan, Zhang Xiaolin, Li Hongbo, et al. Rural space transition in western countries and its inspiration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(8): 1219-1227.] |

| [27] |

王淑佳, 孙九霞. 中国传统村落可持续发展评价体系构建与实证[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 921-938. [Wang Shujia, Sun Jiuxia. Construction and empirical research on the evaluation system of sustainable development of Chinese traditional villages[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 921-938.] |

| [28] |

Michael Grenfell. Pierre Bourdieu: Key Concepts[M]. Lin Yunke, Trans, Chongqing: Chongqing University Press, 2018: 62-66.

|

| [29] |

王聪颖, 赵曙明, 秦伟平. 一心创业, 一路坚持: 青年创业者创业韧性影响因素的扎根研究[J]. 中国人力资源开发, 2021, 38(4): 25-39. [Wang Congying, Zhao Shuoming, Qin Weiping. Start a business with one heart and stick to it all the way: Research on the influencing factors of entrepreneurial resilience of young entrepreneurs[J]. Human Resources Development of China, 2021, 38(4): 25-39.] |

| [30] |

李翠妮, 温瑶, 葛晶, 等. 市场潜能促进了高学历人才创业吗?——基于2016年CFPS调查数据的实证分析[J]. 中国经济问题, 2020(5): 71-83. [Li Cuini, Wen Yao, GeJing, et al. Does market potential promote entrepreneurship of highly educated talent: Based on the research of 2016 China Family Pannel Survey data[J]. China Economic Studies, 2020(5): 71-83.] |

| [31] |

陆林, 李天宇, 任以胜, 等. 乡村旅游业态: 内涵、类型与机理[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2022, 56(1): 62-72. [Lu Lin, Li Tianyu, Ren Yisheng, et al. Operational type of rural tourism: connotation, types and mechanism[J]. Journal of Central China Normal University(Natural Sciences), 2022, 56(1): 62-72.] |

| [32] |

杨兴柱, 杨周, 朱跃. 世界遗产地乡村聚落功能转型与空间重构——以汤口、寨西和山岔为例[J]. 地理研究, 2020, 39(10): 2214-2232. [Yang Xingzhu, Yang Zhou, Zhu Yue. Rural settlements functional transformation and spatial restructuring in world heritage sites: Take Tangkou, Zhaixi and Shancha as examples[J]. Geographical Research, 2020, 39(10): 2214-2232.] |

| [33] |

薛芮, 阎景娟. 景观管理嵌入乡村旅游人地关系研究的应用框架建构[J]. 地理科学进展, 2022, 41(3): 510-520. [Xue Rui, Yan Jingjuan. A framework for incorporating landscape management into the human- environment relationship research of rural tourism[J]. Progress in Geography, 2022, 41(3): 510-520.] |

| [34] |

卢冲, 伍薆霖, 庄天慧. "资本—策略"视角下藏区农牧户乡村旅游经营决策研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(2): 27-37. [Lu Chong, Wu Ailin, Zhuang Tianhui. A study on the decision-making of Tibetan farmers and herdsmen to participate on rural tourism management from a "capital- strategy" perspective[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(2): 27-37.] |

| [35] |

陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398. [Chen Mingxing, Lu Dadao, Zhang Hua. Comprehensive evaluation and the driving factors of China's urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 387-398.] |

| [36] |

周滔, 张璞洁. 乡村振兴导向下乡村发展能力的多维测度及时空交互特征[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 118-129. [Zhou Tao, Zhang Pujie. Multi-dimensional measurement and spatio-temporal interaction characteristics of rural development capacity under the orientation of rural revitalization[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 118-129. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.01.014] |

| [37] |

崔晓明, 杨新军. 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 147-153. [Cui Xiaoming, Yang Xinjun. A researchon farmers' livelihood assets and sustainable livelihoods development of community: A case study of Ankang in Qinling Bashan mountainous area[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 147-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.019] |

| [38] |

黄潇婷, 王志慧, 张野. 乡村社区旅游生计代际传承的过程及影响因素——以栾川县重渡村为例[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 158-168. [Huang Xiaoting, Wang Zhihui, Zhang Ye. On the process and influencing factors of intergenerational transmission of tourism livelihoods in rural communities: A case study of Chongdu village in Luanchuan county[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 158-168. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.01.018] |

| [39] |

张娟, 王茂军. 北京市休闲型乡村时空修复与潜在风险——以莲花池村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 69-76. [Zhang Juan, Wang Maojun. Spatio-temporal fix and potential risks of leisure villages in Beijing: A case study on Lianhuachi village[J]. Human Geography, 2020, 35(5): 69-76. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.05.009] |

| [40] |

蔡溢, 杨洋, 廖婧琳, 等. 何以为"家"?西江苗寨居民家屋空间的旅游实践[J]. 旅游学刊, 2022, 37(9): 27-40. [Cai Yi, Yang Yang, Liao Jinglin, et al. What is "Home"? The tourism practice of residents' home space in Xijiang Miao villages[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(9): 27-40.] |

| [41] |

唐承财, 刘亚茹, 万紫微, 等. 传统村落文旅融合发展水平评价及影响路径[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 980-996. [Tang Chengcai, Liu Yaru, Wan Ziwei, et al. Evaluation system and influencing paths of the integration of culture and tourism of traditional villages[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(4): 980-996.] |