2. 江苏智慧城市研究基地,南京 210093;

3. 美国德保罗大学 商学院,芝加哥 60604

2. Jiangsu Smart City Research Base, Nanjing 210093, China;

3. Kellstadt Graduate School of Business, DePaul University, Chicago 60604, America

20世纪90年代人类社会开始进入信息时代,信息技术的发展深刻改变着人类生产生活方式和社会经济组织模式。进入21世纪以来,学者们以信息技术为主线,探讨信息技术对城市与区域空间结构产生的影响[1-3],认为信息技术通过改变企业组织模式和城市间联系,驱动区域空间的重组[4],并对信息产业[5-7]、信息技术与城市网络[8, 9]等内容进行了探讨。随着新一代信息技术的广泛应用和普及,城市与区域空间的转型更加剧烈。学者们分析信息基础设施[10, 11]、信息技术产业[12, 13]、信息联系[14]等要素的空间格局及网络结构特征,并以此反映信息技术影响下区域空间结构的转变。然而随着技术的进步,信息技术的影响已经超越了单一领域,信息化的内涵也更加丰富,并进一步衍生出“数字化”、“数字经济”等概念。既有以单一产业或技术为视角的研究,未能综合反映信息技术和信息化的新内涵及其影响,而以数字经济为代表的新经济形态,具有信息化与经济社会深度融合的特征,在反映信息化、数字化转型带来的经济社会及空间影响效应时具有更加深刻的内涵。

数字经济结合了技术、工业、生产者和消费者,形成创新的经济增长模式和新兴的经济和社会形态[15]。其涉及生产制造、产品服务等多个环节以及技术应用的多个领域,更加综合和深入地反映了信息化的新趋势。目前学者们对数字经济空间组织的研究主要集中在两个方面。一是关注数字经济背景下,城市空间结构以及城市内主体行为的变化,如对数字经济影响下的城市零售空间变化[16]、城市空间演变与规划应对[17]以及数字经济对城市开发行为影响的研究[18]等。二是研究数字经济本身的空间格局与结构特征,并以此来反映区域空间结构,例如赵放对中国数字经济联系强度与空间结构的研究[19]、丁亮对浙江省城市群数字经济产业空间格局的分析[20]、以及杨卓和饶叶玲等人基于B2B电商企业关联对长三角产业空间格局以及空间演化的研究等[21, 22]。同时也有部分学者从网络视角对数字经济格局进行了研究,如Chen等使用中国新经济企业500强的总部—分支数据,论证了数字经济在一定程度上重塑了中国的城市网络结构[23];Zhu等人利用数字经济人力资源需求数据,描述了长三角数字经济企业网络特征的演变和结构[24]等。然而当前对于数字经济空间的研究仍以空间格局与结构特征的描述为主,对于数字经济网络演化规律、数字经济网络空间组织和扩展模式等探索仍然存在不足。

围绕网络结构和网络组织模式研究,已有很多学者开展了交通网络[10, 11, 25, 26]、创新网络[27-30]、经济网络[31-34]、企业网络[35, 36]、旅游网络[37-40]的结构和组织模式分析,并探讨其影响因素和机制[34, 41-46]。网络结构方面,既有研究通常使用社会网络分析方法测度网络的拓扑结构和空间结构,并对节点和网络联系进行等级划分,进而总结网络的结构特征[47, 48]。网络组织模式方面则在网络结构分析的基础上,通过划分网络发展阶段、分析网络节点的角色地位等方式总结具体模式。研究得出的模式主要包括两种类型:一种将网络总结为“单核”、“双核”、“多中心”、“点—轴”等空间结构模式[11, 26, 37, 44, 45],另一种将网络组织模式总结为“核心—关联—边缘”模式[27]、“社区蜂鸣—守门员—区域管道”[49]等理论组织模式。前者在本质上描述网络的结构特征,且其总结的组织模式很大程度上取决于研究区域的特殊性。后者则通常使用截面数据分析描述网络组织的最终状态,缺少动态性、过程性的模式总结,而对网络进行长时间跨度的演化分析,在揭示网络组织模式规律时能弥补这一不足。

综上所述,本研究立足于区域尺度,采用企业股权投资关联数据及社会网络分析方法,探讨长三角数字经济产业网络演变特征与空间扩展模式,重点从时空演化视角揭示数字经济网络的演变规律,研究对于网络扩展和组织模式、长三角地区数字经济空间格局优化以及数字经济协同发展等具有理论与应用价值。

1 研究区域、数据来源与研究方法 1.1 研究区域本文研究范围为长三角地区,包含上海、江苏、浙江和安徽三省一市,是中国综合实力最强的经济增长极之一。该地区数字经济基础雄厚,已经形成以电子器件、信息通信、集成电路等为代表的新一代信息技术产业体系,5G网络、人工智能、大数据、云计算等新兴数字领域的发展也处于中国领先的地位。同时,长三角地区已建立较为完善的数字经济政策体系。2018年《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018—2020)》提出大力发展物联网、大数据等核心产业,以数字经济助推长三角地区高质量发展。2019年《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出,共同打造数字长三角。长三角地区内部各省(市) 也分别出台了相应的政策促进数字经济发展。考虑到城市市区功能联系的紧密性,本研究将设区市的区合并为市区,其它县(县级市) 作为独立单元进行分析,将长三角地区共分为196个研究单元。

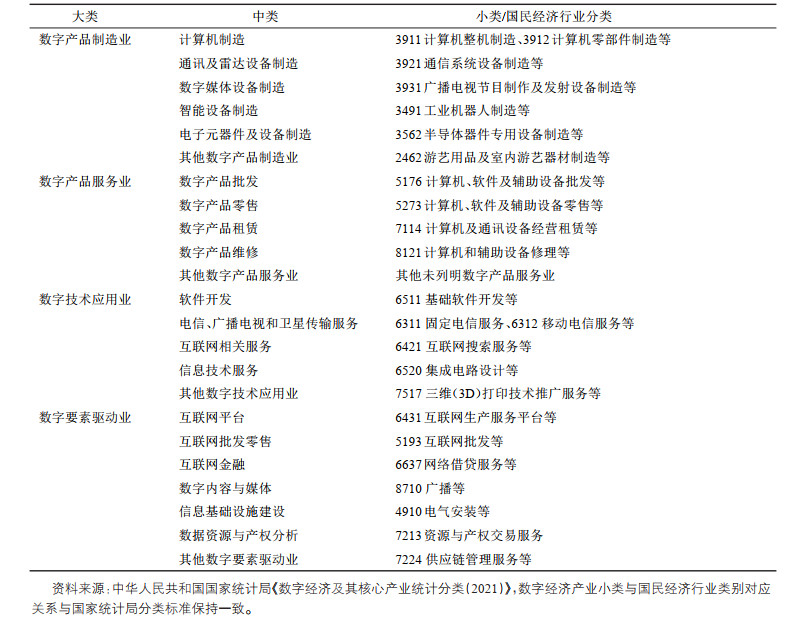

1.2 数字经济界定 1.2.1 数字经济分类本研究对数字经济的界定采用中华人民共和国国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》 [50],将数字经济产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业。本研究聚焦于其中前四类,即数字经济核心产业或数字产业化部分,具体是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等,是数字经济发展的基础。各数字产业大类包括的数字产业中类及小类示例如表 1所示。

| 表 1 数字经济产业分类 Tab.1 Digital Economy Industry Classification |

本研究使用Python程序采集“企查查”网站公布的企业数据作为基础数据,数据采集时间为2021年10月。共采集2020年前在长三角地区注册、经营状态正常、参保人数大于50人且其股东企业同样位于长三角地区的63703家企业数据,经清洗处理后形成17058条投资流数据。每条投资流数据包括企业及其股东企业名称、企业及股东所属省市与区县、企业成立年份、所属行业、主营业务等属性。根据企业主营范围的文本描述,参照《国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》行业分类注释,采用关键词筛选方式判断企业是否属于数字经济产业门类。

在此基础上,参考企业股权网络构建相关研究[51],使用Ucinet6.0软件构建2010年、2015年、2020年三个时间点的有向加权数字经济网络,网络的节点为196个研究单元,网络的边为研究单元之间的投资关联。首先,构建步长和权重均为1的有向关联企业路径,每条路径连接投资公司(即股东) 和被投资公司2个企业个体。其次,将有向关联企业路径聚合至研究单元上,即:如果研究单元A的企业a对研究单元B的企业b进行了投资,那么构成1次从研究单元A到研究单元B的有向联系,而研究单元A到研究单元B的总关联A→B则为两者之间企业有向投资联系的总频次。对投资流数据进行上述处理后,共识别出长三角地区研究单元间数字经济关联路径5946条。

1.3 研究方法社会网络分析是研究行动者之间关系的一种方法,其既能系统性地反映整个组织的结构状况,也能揭示行动者之间地位与角色的差异性[52]。本文选取网络密度、网络中心势来反映长三角数字经济网络结构整体特征,选取度中心性反映网络节点特征,使用“核心—边缘”分析和社区分析反映某一地区在网络中的地位和局部集聚特征。

1.3.1 网络密度网络密度指的是网络中各个节点之间联系的紧密程度,可以通过网络中实际存在的关系数与理论上可能存在的关系数之比得到。整体网络的密度越大,该网络对其中节点产生的影响越大。如公式(1) 所示:

|

(1) |

式中,D为网络密度,k为节点数量,d(ni, nj)为节点ni与nj之间边的数量。D取值在0—1之间,网络密度越大,节点之间联系越紧密。

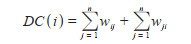

1.3.2 度中心性度中心性用来衡量网络空间中节点的重要程度,节点的度中心性越高,其在网络空间中的影响力越大。在有向网络中,节点的度中心性进一步划分为出度中心性和入度中心性。出度中心性越大,表明节点的资源流出越多,即控制力越强;入度中心性越大,表明节点的资源流入越多,即吸引力越强。在加权有向网络中,度中心性可表达为公式(2):

|

(2) |

式中,DC (i)为节点vi的度中心性,n为网络的节点数,wij为节点vi到网络中其他节点vj的联系强度。节点的度中心性越高,其在网络中的影响力越大。

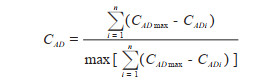

1.3.3 度中心势度中心势表示网络的中心趋势,度中心势越大,说明网络越具有集中趋势。计算过程为首先找到网络的最大中心度的值,然后计算该值与网络中其他点的中心度之差,再计算这些差值的总和,最后用这个总和除以在理论上各个差值总和的最大可能值。如公式(3) 所示:

|

(3) |

式中,CAD为网络的度数中心势,CADi为节点vi的度数中心度,CAD max为度数中心度的最大值,n为节点数量。

1.3.4 “核心—边缘”分析“核心—边缘”分析主要是根据各节点在网络中发挥的作用确定其在网络中的地位。该方法使用块模型区分出密度较高的一系列节点分区作为核心,同时区分出密度较低的一系列节点分区作为边缘。其通过行列置换把矩阵的行和列分为两类,形成四个块。其中对角线上密度高的块划分为核心,而另一个块密度较低,划分为边缘。它强调处于中心位置的核心区在与边缘区的关系中处于优势地位[52]。

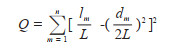

1.3.5 社区分析社区分析用来反映网络的局部集聚特征,社区内节点联系强,社区间节点联系弱[35]。本文选取Blondel等提出的Louvain算法挖掘社区结构[53],并进一步采用模块度指标对划分结果进行评价。该方法已经广泛应用于网络研究中的组团划分,当模块度在0.3—0.7之间说明组团划分的效果较好[54]。模块度的具体计算公式如下:

|

(4) |

式中,n为计算出的社区数量,L为网络中的联系总量,lm为第m个社区内部的联系量,dm为第m个社区中与各节点相关联的联系数量之和。

2 长三角数字经济网络演化特征2010—2020年间,长三角数字经济增速较为稳定,同时中国在2015年后出台促进数字经济产业发展的政策力度明显增强,因此选取2010—2015年与2016—2020年两个时间段,采用社会网络分析方法挖掘长三角数字经济网络演化特征。

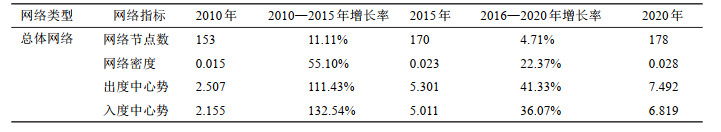

2.1 网络整体演化特征2010到2020年间,长三角数字经济总体网络和分类型数字经济网络的网络节点数、密度以及中心势均持续增加,但是各项指标的增速均有所减缓,表明数字经济网络极化过程减缓,网络结构开始趋向于集中和稳定(表 2)。进一步分析发现,2010—2015年,各网络的指标增速较快,其中数字技术应用业、数字要素驱动业增速最高,发展态势最为迅猛。这是由于2010—2015年间,中国移动互联网开始崛起,电子商务、智能手机、4G等产业迅猛发展,带动了数字技术应用业与数据要素驱动业的高速增长;而数字产品制造业与数字产品服务业涉及计算机、软件、电子元件等设备的生产和服务,在长三角已有一定的发展基础,增速小于前两者。2016—2020年,长三角地区数字经济产业进一步发展成熟,各网络指标增速均有较为明显的下降。这主要是由于经过前一个阶段的快速发展,数字经济网络已经率先在投资吸引力较强的地区得到拓展。值得注意的是,2015年前后中国出台了智能制造、信息化发展等与数字经济产业相关的政策,有力促进了数字产品制造业及其相关产业的发展,因此在2016—2020年间,数字产品制造业增速下降最小,在几个网络中保持了较好的增长态势。

| 表 2 数字经济网络整体指标 Tab.2 The Overall Index of Digital Economy Network |

此外,数字经济总体网络的出入度中心势在2010—2020年间始终比较接近,说明长三角数字经济总体网络中核心节点的扩散和集聚效应相对平衡。但是对于细分类型网络来说,数字产品制造业与数字产品服务业网络出度中心势明显大于入度中心势,而数字技术应用业和数字要素驱动业网络出度中心势则小于入度中心势。这说明侧重于实体制造端的数字经济以扩散效应为主,更倾向于对外投资扩散;而虚拟服务端数字经济以集聚效应为主,更倾向于承接外部投资。这是由于数字经济实体制造端更多需要依托产业链的分工协作与合理布局,实现实体产品的生产,因此产生了外向投资。而数字经济的虚拟环节往往能在同一空间内满足生产与服务需求而无需向外扩散,且集聚效应带来的收益也更能促进其发展,因此倾向于内向承接。

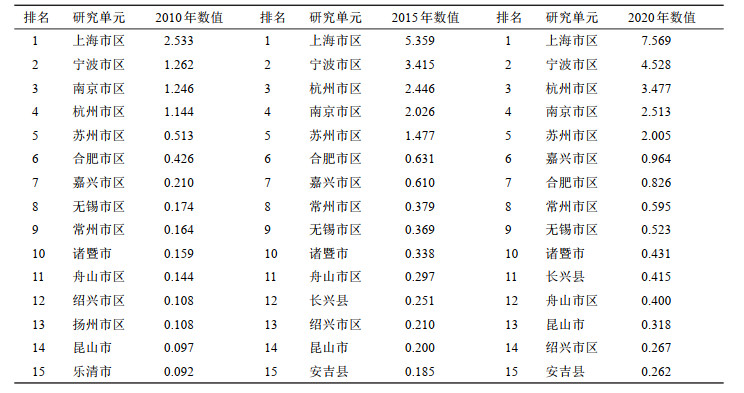

2.2 网络节点演化特征2010到2020年,长三角地区重要对外投资地与承接投资地的位序均较为稳定,前10名只有局部位次的变化。值得注意的是浙江省城市在对外投资方面增长迅速,如杭州市区在2015年时已超越南京市区且逐步拉开差距,长兴县的位次也得到极大提升。结合具体数值来看,在对外投资方面长三角地区呈现出“一主多副”的特征,上海处于绝对领先的第一层次,宁波、杭州、南京、苏州市区等处于第二层次(表 3);在承接投资方面长三角则呈现出“双核集聚”的特征,杭州和上海市区始终保持优势。虽然南京、苏州市区的入度中心性得到快速提升,但与杭州、上海之间仍有较大差距(表 4)。

| 表 3 标准化出度中心性排名 Tab.3 Standardized Out-centrality Rankings |

| 表 4 标准化入度中心性排名 Tab.4 Standardized In-centrality Rankings |

将出入度加和汇总得到各单元的度中心性,以2020年分析结果为主要参考,长三角数字经济网络节点可分为三个层级。第一层级为上海,其度中心性数值大于10,在数字经济网络中占据首位位置。由于上海在长三角城市网络中占据最高地位,因此在外商投资、企业总部落地等方面具有明显优势,其对外辐射发挥了重要的对外投资作用。网络的第二层级为杭州、宁波、南京和苏州市区,同属重要的次级节点,它们的度中心性数值大于4,且远大于除上海以外的其他节点。杭州依托发达的民营经济及数据中心等重要基础设施,苏州围绕大数据、自动驾驶相关产业,南京围绕软件业相关产业,各自形成数字经济产业特色从而产生较强的投资吸引力;宁波则利用良好的工业互联网发展基础,展现了较强的投资能力。网络的第三层级为其他市区和县市,主要通过承接外来投资,带动数字经济的增长。总体来看,长三角数字经济网络节点等级规模的演化,与节点城市自身的产业基础和产业政策具有密切的关系。

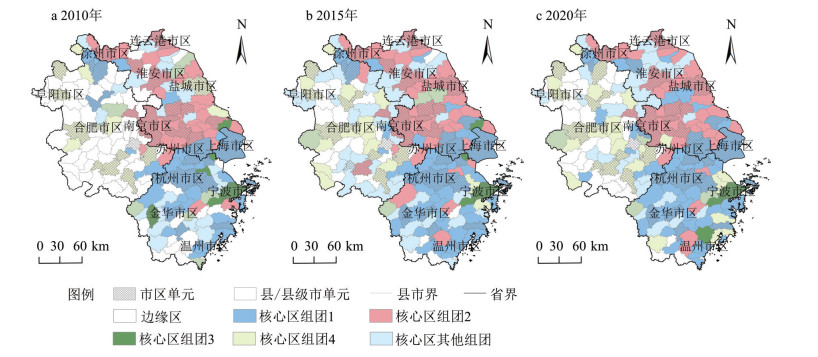

2.3 核心—边缘结构与社区结构演化特征核心—边缘分析根据网络中节点之间联系的紧密程度,将节点分为核心区域和边缘区域。其中,处于核心区域的节点之间的联系紧密,在与边缘节点的交换关系中处于优势地位,而处于边缘的节点彼此联系较稀疏,且有与核心点建立关系的倾向。核心—边缘分析结果显示,2010—2020年长三角数字经济网络核心地区的覆盖范围呈现增长态势,在2010年、2015年、2020年三个时间节点上核心区节点数量分别为127个、171个和165个。其中上海、江苏和浙江的研究单元基本均纳入了核心地区,说明两省一市之间始终存在着密切的经济往来;而安徽省在2010—2015年间数字经济发展较快,较多区域进入核心地区,但2016—2020年间皖北、皖南地区出现了边缘化的趋势。表明安徽省在长三角数字经济网络中的吸引和控制能力仍相对薄弱,未来需重点依托核心区域的带动作用促进数字经济的发展。

在核心—边缘分析的基础上,使用Louvain算法进一步对社区结构进行探索。2010年、2015年、2020年三个时间节点模块度分别为0.60、0.62和0.58,划分结果较好。由于Louvain算法是一种无监督启发式算法,因此每一时间点的社区划分数量并不完全一致。但通过分析发现,有4个组团的划分结构较为清晰且具有延续性,而其他较多的组团数量由零散的孤立单元产生,因此将这些单元进行合并,并最终将组团划分为五类(图 1)。其中上海市周边及浙江省、江苏省内部形成了两个规模较大的集中连片组团(核心组团1和2),浙江部分单元围绕宁波市区、安徽省围绕合肥市区形成了规模较小的社区组团(核心组团3和4)。其他较为孤立的社区组团均归类至核心区其他组团,它们之间并没有密切的联系。2010—2020年间,长三角地区社区组团边界与行政边界耦合程度较高,呈现出较为明显的省际差异,这说明数字经济投资仍然受到一定的行政壁垒制约。但由于上海的影响力巨大,上海—浙江组团突破了省界的限制,不断扩展至苏南苏中等地区,展现出良好的跨界态势。有学者对创业投资网络的研究同样得出了城市网络社区的省际行政边界约束特征,以及高等级城市影响下的行政边界溢出效应[34]。同时值得注意的是,在此期间各省市内部社区结构均质性有所提高,这表明前期数字经济网络联系相对稀疏,且对外投资并非按照地理距离就近产生;而网络形成后期对外投资地对邻近地区的投资使得各研究单元逐渐融入主要组团中。这是由于对于数字经济此类受距离约束较小的产业来说,市场因素是主导因素[55],因此企业股东优先选择市场较大地区,从而打破了距离约束。

|

图 1 长三角地区数字经济核心—边缘地区及核心区组团分布 Fig.1 Distribution of Core-marginal Areas and Clusters of the Core Areas in the Yangtze River Delta |

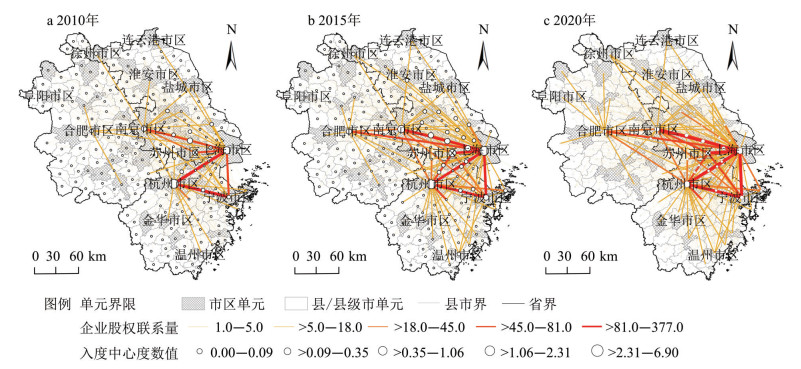

通过数字经济网络拓扑结构分析,可以发现2010—2015年间数字经济总体网络在宁沪杭甬“Z”字形骨架的基础上,拓展和加强了核心节点上海与合肥、宁波之间的网络分支,形成了北侧放射状、南侧环状的网络结构;地理空间上则形成了北侧的上海—苏州—南京—合肥轴线,以及南侧的沪杭甬轴线和沪甬沿海轴线(图 2)。在2016—2020年间,上海作为核心节点继续展现了强大的辐射能力,进一步加强了与南京、杭州、宁波、苏州等地的联系,同时也向扬州、南通等方向发展出了新的分支;与此同时次级节点不断扩展腹地和相互联系,例如杭州与合肥、南京等地间联系继续增加,进一步提升了数字经济网络的连通度和密度。此外,合肥—南京—上海—宁波—杭州构成的钻石状网络结构初具雏形,而外围地区则通过放射状结构与这一钻石状网络结构核心形成联系。除了前述轴线以外,合杭甬、宁杭甬以及江苏沿海轴线也具有较大发展潜力,未来可能成长为数字经济发展的重要轴线。值得注意的是,与技术转移网络[30]和生产性服务业[36]等类似,数字经济网络成长过程也呈现出接触式扩散与跳跃式扩散复合的特征。但与上述两者演化过程中首先由接触式扩散主导不同,数字经济网络往往先由跳跃式扩散主导,随后才加强具有显著邻近效应的接触式扩散。

|

图 2 长三角地区数字经济总体网络 Fig.2 Digital Economy Overall Network in the Yangtze River Delta |

总体而言,至2020年,数字经济网络以上海为核心,形成了“沪杭甬苏”数字经济核心圈层和“沪宁合杭甬”的钻石状空间结构,其格局基本与长三角地区城镇发展格局吻合。但上海与宁波之间、杭州与合肥南京之间的联系要更加强烈,且沪杭甬形成的三角地带占据了整个数字经济空间结构的重心。

3.2 数字经济网络扩展特征本文通过某一时间段内,不同节点之间新建立或新增的网络联系来表征数字经济的网络扩展情况。其反映了数字经济网络在某一时间段的变化量和扩展方向。通过对2010—2015和2016—2020年两个阶段的网络扩展进行分析(图 2),可以发现长三角数字经济网络中的节点在2010—2015年主要通过与上海市区的新增联系形成网络地域覆盖范围的延伸;而在2016—2020年主要通过次级城市向周边地域扩展,使得整体网络的覆盖范围进一步扩大,网络密度进一步提升。

在此基础上,结合节点层级,将网络扩展特征分为三种类型。其中第一层级节点上海与其他层级节点间建立的联系为最高级联系,主要包括上海市区→宁波市区、上海市区→杭州市区等;第二层级节点之间以及第二层级节点与第三层级节点间建立的联系为次级联系,主要有杭州市区→嘉兴市区、长兴县→杭州市区等;数字经济网络中第三层级节点之间建立的联系为等级最低的边缘联系,例如东台市→绍兴市区等。在此分类基础上对网络扩展具体规模进行分析,发现2010—2015年间上海市区与其他节点的联系扩展量占到总扩展量的51%,最高级联系在网络扩展中扮演主要角色。这一时期仍处于数字经济发展初期,杭州、宁波、南京等数字经济增长极初现,广阔的市场需求以及产业合作促进了上海与其他节点的联系。在2016—2020年间,最高级联系降至43%,次级联系占比由39% 上升至45%,等级最低的边缘联系占比由9%增加至12%,次级及等级最低的边缘联系在网络扩展中的作用得到加强。这一时期长三角地区各省市陆续出台了数字经济发展的促进政策,江苏、浙江各自依托产业基础,形成了数字经济的错位发展。这一方面促进了城市对其周边腹地的投资,增加了次级垂直性联系;另一方面也在区域层面上形成数字经济产业的互补,促进了不同地市之间的次级横向联系。

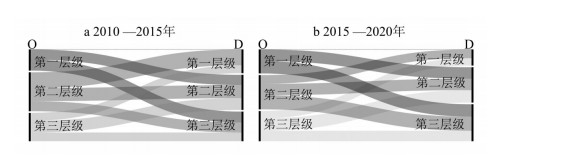

从对外投资增量和承接投资增量来看,数字经济投资的流向也产生了结构性变化(图 3)。对比2010—2015年与2016—2020年两个阶段,三个层级的节点在对外投资增量方面所占的比例没有明显变化。但在承接对外投资方面,第一层级节点所占比例明显下降,第二层级略有上升,而第三层级明显上升。这主要是由于第二层级的对外投资目的地逐渐由高等级节点转向低等级节点,表明次级节点的数字经济产业发展逐渐成熟,并不断扩展自身腹地。

|

图 3 2010—2020年网络扩展流向示意图 Fig.3 Diagram of Network Expansion Flows from 2010 to 2020 |

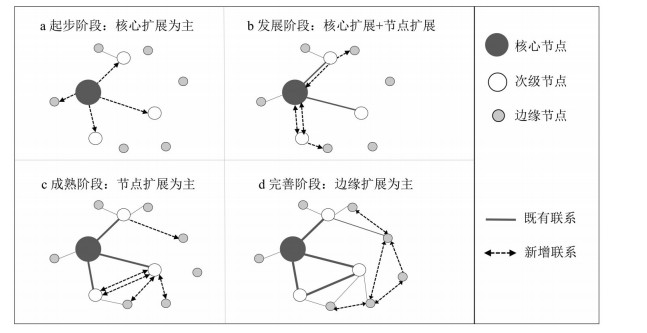

基于上述数字经济网络扩展特征,根据不同特征扩展量在总扩展量中的占比重要性,将长三角数字经济网络的扩展模式总结为核心扩展、节点扩展、边缘扩展三种类型。并结合数字经济网络发展过程和网络扩展的投资流动方向,将数字经济网络演变划分为起步阶段、发展阶段、成熟阶段、完善阶段四个阶段(图 4)。

|

图 4 网络演变阶段示意图 Fig.4 Diagram of Network Evolution Stages |

具体而言,核心扩展是指与网络中最重要的核心节点直接建立联系而形成的网络扩展,其反映了网络中首位城市对于资源的支配和吸引能力,体现为围绕网络核心节点的放射状结构以及网络主要分支的形成。节点扩展是指次级节点与次级节点以及更低级节点之间建立的直接联系,反映了次级中心城市之间以及次级中心城市及其腹地间建立的关联,表现为网络主要分支间的联通以及网络分支中轴辐式结构的形成。边缘扩展则是指网络边缘的非重要节点、边缘节点间建立的直接联系,是网络扩展的补充和完善环节。

从演变阶段来看,数字经济网络的起步阶段,数字经济企业在技术创新实力强劲、产业发展基础雄厚的核心增长极率先产生集聚,并随着企业业务的扩展不断产生对外投资联系和扩散通道[56],形成以核心扩展为主的对外辐射。数字经济网络的发展阶段,次级节点通过技术扩散、创新策源等机制成长为新的数字经济增长极,择优路径机制[49, 57, 58]的存在使得次级节点具有与核心节点建立联系的趋势,并通过对核心节点的反向投资获得技术、人力资源等支持,典型的案例包括创新飞地、飞地园区[59]等等;同时次级节点作为地区中心也使数字经济的影响向腹地方向拓展,并承担着腹地与区域之间“守门者”[60]的角色,因此这一时期形成了核心扩展与节点扩展并重的特征,并在区域内初步构建起数字经济网络的骨架。此后,随着次级节点的数字经济产业发展壮大,其不再过分依赖于核心节点的资源,且两者发展梯度差距不断缩小,此时核心节点与次级节点之间的竞争关系加剧,而次级节点与同级别节点以及更低等级节点之间错位发展带来的比较优势成为数字经济网络扩展的重要动力,这导致了次级节点对核心节点投资的减少和对低级节点投资的扩大。因此,这一时期以节点扩展为主,数字经济网络密度进一步增加,网络结构整体趋向于成熟。最终完善阶段,数字经济网络将绝大部分地区联系到一起,此时边缘扩展开始涌现,所占比重不断上升。将上述演变阶段应用到长三角地区来看,其数字经济网络先后经历了以核心扩展为主和以核心扩展与节点扩展并重的阶段,且节点扩展比重仍在持续增大,两种扩展模式在时空上的先后组合也使得长三角数字经济产业呈现出明显的等级扩散特征。

4 结论与讨论本文基于长三角数字经济企业股权关联数据,以地级市市区和县市为研究单元构建有向加权的数字经济产业股权关联网络。通过分析2010—2020年间长三角数字经济网络结构演变可以发现:①2010到2020年,长三角数字经济网络的极化过程逐渐减缓,网络逐渐趋于稳定和集中。上海和宁波为最重要的数字经济对外投资地,而上海、杭州则为最重要的数字经济承接投资地。②长三角数字经济产业的发展态势良好,网络紧密联系形成的核心地域基本覆盖了江浙沪地区,同时网络内部的社区结构明显,与行政边界耦合程度较高,且行政边界内的社区逐渐向均质化发展。③长三角数字经济网络呈现出“钻石+放射状”的空间结构,沪杭甬形成的三角地带占据了整个结构的重心。④数字经济网络扩展模式可以总结为核心扩散、节点扩散、边缘扩散三种模式,且结合数字经济网络形成过程可以将网络演变划分为起步、发展、成熟、完善四个阶段。而长三角数字经济整体网络先后经历了以核心扩展为主和以核心扩展与节点扩展并重的阶段,两者的时空组合使数字经济网络呈现出明显的等级扩散特征。

目前关于经济网络和城市网络的研究不断丰富,形成了较为全面的网络结构、网络组织模式的分析体系。尽管不少研究也已经对网络的演化进行了特征分析[61, 62],但其往往侧重于对不同时间断面的指标对比,而对时间断面间网络演变机制的探讨相对欠缺;部分研究在网络结构的基础上更进一步,对网络组织模式进行了探索[35, 49],但多为静态组织模式的总结,缺少对模式形成过程、动态演变的探索。本文针对数字经济网络演变整体过程和不同阶段进行分析,更加关注网络如何通过动态过程演化成熟,以及在这一动态过程中呈现出何种模式和机制,在一定程度上弥补了当前网络研究对过程规律挖掘的不足;同时,以数字经济这一新经济形态为研究对象,也为其发展提供了理论和实践支撑。本文也同样存在不足之处:一是本文研究对象为数字经济整体网络,但数字经济的内涵较为丰富,其内部细分行业类型的差异性较大,以整体网络为研究对象某种程度上掩盖了潜在的异质性规律。二是数据的代表性和准确性问题,现有数据对小型企业的覆盖存在不足,其对数字经济的贡献没有被纳入考虑;同时现有企查查数据获取的是企业的注册地址,而非实际经营地址,通过该数据构建的数字经济网络仍与真实的网络存在一定偏差。三是对数字经济网络的扩展和组织模式归纳以定性总结为主、定量分析为辅,未来需要进一步探索更加精准测度网络结构和组织模式的指标及方法。

基于上述研究结论及当前长三角数字经济产业的发展态势,本文就未来推动长三角及其他区域数字经济发展提出以下政策建议:①优化数字经济空间格局。重视沪杭甬苏数字经济核心圈层和沪宁合数字经济发展带的重要带动作用,同时加快推动江苏省沿海地区数字经济产业的发展,补足数字经济产业向北辐射不足的短板;②推动数字经济一体化发展。加快长三角地区信息基础设施、交通基础设施、数字经济产业园等共建共享,通过建立区域性平台推动数字经济要素的自由流动,出台系列政策破除区域内部跨界投资限制和成本问题;③根据数字经济发展阶段差异,优化区域数字经济资源配置格局。当区域数字经济处于起步阶段时,应重点加大核心节点投资,促进核心节点辐射作用发挥;而对于发展和成熟阶段,应将资源向低等级节点进行倾斜,从而助力区域性数字经济网络的形成,实现数字经济的质效提升。

| [1] |

刘卫东, 甄峰. 信息化对社会经济空间组织的影响研究[J]. 地理学报, 2004, 59(7S): 67-76. [Liu Weidong, Zhen Feng. Spatial implications of new information and communication technologies[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(7S): 67-76. DOI:10.11821/xb20047s010] |

| [2] |

张捷, 顾朝林, 都金康, 等. 计算机网络信息空间(Cyberspace)的人文地理学研究进展与展望[J]. 地理科学, 2000, 20(4): 368-374. [Zhang Jie, Gu Chaolin, Du Jinkang, et al. Geographical approach to cyberspace: Review and prospect[J]. Scientia Geographica Sinica, 2000, 20(4): 368-374. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2000.04.013] |

| [3] |

Song Z Y, Liu W D, Ma L, et al. Measuring spatial differences of informatization in China[J]. Chinese Geographical Science, 2014, 24(6): 717-731. DOI:10.1007/s11769-013-0646-1 |

| [4] |

闫小培. 信息产业与城市发展[M]. 北京: 科学出版社, 1999: 1-5. [Yan Xiaopei. Information Industry and Urban Development[M]. Beijing: Science Press, 1999: 1-5.]

|

| [5] |

刘卫东, Peter Dicken, 杨伟聪. 信息技术对企业空间组织的影响——以诺基亚北京星网工业园为例[J]. 地理研究, 2004, 23(6): 833-843. [Liu Weidong, Peter Dicken, Yang Weicong. The impacts of new information and communication technologies on the spatial organization of firms: A case study of the Xingwang industrial park in Beijing[J]. Geographical Research, 2004, 23(6): 833-843. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2004.06.014] |

| [6] |

汪明峰, 宁越敏. 互联网与中国信息网络城市的崛起[J]. 地理学报, 2004, 59(3): 446-454. [Wang Mingfeng, Ning Yuemin. The internet and the rise of information network cities in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(3): 446-454. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2004.03.015] |

| [7] |

曹前, 沈丽珍, 甄峰. 中国互联网企业空间演化与城市网络特征研究[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 97-105. [Cao Qian, Shen Lizhen, Zhen Feng. Spatial evolution of China's internet enterprises and the characteristics of city network[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 97-105.] |

| [8] |

甄峰, 王波, 陈映雪. 基于网络社会空间的中国城市网络特征——以新浪微博为例[J]. 地理学报, 2012, 67(8): 1031-1043. [Zhen Feng, Wang Bo, Chen Yingxue. China's city network characteristics based on social network space: An empirical analysis of Sina micro-blog[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(8): 1031-1043.] |

| [9] |

刘程军, 周建平, 蒋建华, 等. 电子商务背景下县域物流的空间联系及其网络结构研究——以浙江省为例[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1719-1728. [Liu Chengjun, Zhou Jianping, Jiang Jianhua, et al. County-level logistics spatial linkage and network structure under the electronic commerce environment in Zhejiang province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1719-1728.] |

| [10] |

孙阳, 姚士谋, 张落成. 中国沿海三大城市群城市空间网络拓展分析——以综合交通信息网络为例[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 827-837. [Sun Yang, Yao Shimou, Zhang Luocheng. Spatial expansion of urban network for the three coastal agglomerations of China: A study based on integrated traffic information network[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(6): 827-837.] |

| [11] |

王姣娥, 景悦. 中国城市网络等级结构特征及组织模式——基于铁路和航空流的比较[J]. 地理学报, 2017, 72(8): 1508-1519. [Wang Jiao' e, Jing Yue. Comparison of spatial structure and organization mode of inter-city networks from the perspective of railway and air passenger flow[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(8): 1508-1519.] |

| [12] |

马璇, 郑德高, 张振广, 等. 基于新经济企业关联网络的长三角功能空间格局再认识[J]. 城市规划学刊, 2019(3): 58-65. [Ma Xuan, Zheng Degao, Zhang Zhenguang, et al. Re-imaging the spatial pattern of the Yangtze River Delta region based on the network of new economic enterprises[J]. Urban Planning Forum, 2019(3): 58-65.] |

| [13] |

周巍, 汪明峰. 基于"互联网+"经济的中国城市体系结构[J]. 城市发展研究, 2018, 25(9): 9-15. [Zhou Wei, Wang Mingfeng. Chinese urban system structure based on "Internet Plus" economy[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(9): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.09.002] |

| [14] |

王启轩, 张艺帅, 程遥. 信息流视角下长三角城市群空间组织辨析及其规划启示——基于百度指数的城市网络辨析[J]. 城市规划学刊, 2018(3): 105-112. [Wang Qixuan, Zhang Yishuai, Cheng Yao. Spatial organization of the Yangtze River Delta urban agglomeration and its implications on planning from the perspective of information flow: Analysis of city network based on Baidu index[J]. Urban Planning Forum, 2018(3): 105-112.] |

| [15] |

罗贞礼. 我国数字经济发展的三个基本属性[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(17): 6-12. [Luo Zhenli. Three basic attributes of the development of digital economy in China[J]. Frontiers, 2020(17): 6-12.] |

| [16] |

魏宗财, 魏纾晴, 彭丹丽, 等. 数字经济影响下城市零售空间变化及其规划响应[J]. 规划师, 2021, 37(13): 24-30. [Wei Zongcai, Wei Shuqing, Peng Danli, et al. An analysis of urban retail space variation and planning response under the influence of digital economy[J]. Planners, 2021, 37(13): 24-30. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2021.13.004] |

| [17] |

詹庆明, 唐路嘉. 数字经济背景下城市空间的演变与规划应对[J]. 规划师, 2021, 37(13): 5-11. [Zhan Qingming, Tang Lujia. Urban space evolution and planning response in digital economy[J]. Planners, 2021, 37(13): 5-11.] |

| [18] |

林颖, 李润田, 帅坤, 等. 数字经济对城市空间开发行为的影响及优化策略[J]. 规划师, 2021, 37(13): 12-17. [Lin Ying, Li Runtian, Shuai Kun, et al. A study of digital economic impact on urban space development and improvement strategy[J]. Planners, 2021, 37(13): 12-17. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2021.13.002] |

| [19] |

赵放, 刘雨佳. 中国数字经济的联系强度、空间结构与发展策略[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2021, 44(4): 99-108. [Zhao Fang, Liu Yujia. The connection strength, spatial structure and development strategy of China's digital economy[J]. Journal of Shanxi University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021, 44(4): 99-108.] |

| [20] |

丁亮, 徐志乾, 章俊屾, 等. 浙江省城市群数字经济产业空间格局与规划探讨[J]. 规划师, 2021, 37(13): 18-23. [Ding Liang, Xu Zhiqian, Zhang Junshen, et al. Spatial pattern and planning agenda of digital economy in Zhejiang urban agglomerations[J]. Planners, 2021, 37(13): 18-23.] |

| [21] |

杨卓, 汪鑫, 罗震东. 基于B2B电商企业关联网络的长三角功能空间格局研究[J]. 城市规划学刊, 2020(4): 37-42. [Yang Zhuo, Wang Xin, Luo Zhendong. The spatial pattern of the Yangtze River Delta Region based on the B2B E-Commerce enterprise network[J]. Urban Planning Forum, 2020(4): 37-42.] |

| [22] |

饶叶玲, 罗震东. 数字化转型与深度扩散: 基于B2B电商企业的长三角产业空间演化研究[J]. 城市规划学刊, 2021(3): 82-89. [Rao Yeling, Luo Zhendong. Digital transformation and deep diffusion: The evolution of industrial space in the Yangtze River Delta region based on B2B E-Commerce enterprises[J]. Urban Planning Forum, 2021(3): 82-89.] |

| [23] |

Chen B, Zhu H. Has the digital economy changed the urban network structure in China: Based on the analysis of China's top 500 new economy enterprises in 2020[J]. Sustainability, 2022, 14(1): 150. DOI:10.3390/su14010150 |

| [24] |

Zhu W J, Huang J, Cai N. Comparing the digital economy urban network: Study based on the human resource needs in the Yangtze River Delta, China[J/OL]. Journal of Urban Planning and Development, 2022, 148(4): 05022033. https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29UP.1943-5444.0000886.

|

| [25] |

陆璐, 魏冶, 庞瑞秋, 等. 航空企业视角的中国航空客运网络组织模式[J]. 地理科学, 2019, 39(4): 550-559. [Lu Lu, Wei Ye, Pang Ruiqiu, et al. Organization mode of China air passenger transport network from the perspective of aviation enterprise[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(4): 550-559.] |

| [26] |

陈伟, 刘卫东, 柯文前, 等. 基于公路客流的中国城市网络结构与空间组织模式[J]. 地理学报, 2017, 72(2): 224-241. [Chen Wei, Liu Weidong, Ke Wenqian, et al. The spatial structures and organization patterns of China's city networks based on the highway passenger flows[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(2): 224-241.] |

| [27] |

张逸群, 张京祥, 杨洁莹. 网络结构视角下的边缘创新模式解读——以长三角地区为例[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 60-69. [Zhang Yiqun, Zhang Jingxiang, Yang Jieying. Understanding peripheral innovation through the lens of network structure: A case of the Yangtze River Delta (YRD), China[J]. Economic Geography, 2023, 43(2): 60-69.] |

| [28] |

周灿, 曾刚, 宓泽锋, 等. 区域创新网络模式研究——以长三角城市群为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 795-805. [Zhou Can, Zeng Gang, Mi Zefeng, et al. The study of regional innovation network patterns: Evidence from the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Progress in Geography, 2017, 36(7): 795-805.] |

| [29] |

周锐波, 邱奕锋, 胡耀宗. 中国城市创新网络演化特征及多维邻近性机制[J]. 经济地理, 2021, 41(5): 1-10. [Zhou Ruibo, Qiu Yifeng, Hu Yaozong. Characteristics, evolution and mechanism of inter-city innovation network in China: From a perspective of multi-dimensional proximity[J]. Economic Geography, 2021, 41(5): 1-10.] |

| [30] |

王帮娟, 王涛, 刘承良. 中国技术转移枢纽及其网络腹地的时空演化[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 293-314. [Wang Bangjuan, Wang Tao, Liu Chengliang. Spatiotemporal dynamics of China's technology transfer hubs and their hinterworlds[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 293-314.] |

| [31] |

章屹祯, 汪涛, 张晗. 基于金融细分行业的长三角城市网络的组织模式及驱动因素[J]. 地理科学进展, 2022, 41(4): 567-581. [Zhang Yizhen, Wang Tao, Zhang Han. Organizational models and driving factors of the Yangtze River Delta urban network based on different financial industries[J]. Progress in Geography, 2022, 41(4): 567-581.] |

| [32] |

马丽, 刘卫东, 刘毅. 经济全球化下地方生产网络模式演变分析——以中国为例[J]. 地理研究, 2004, 23(1): 87-96. [Ma Li, Liu Weidong, Liu Yi. Spatial evolution of local production network under economic globalization[J]. Geographical Research, 2004, 23(1): 87-96.] |

| [33] |

Xi G L, Zhen F, He J L, et al. Networks of online commodity services in China: Empirical analysis of Tmall clothing and electronic retailers[J]. Chinese Geographical Science, 2018, 28(2): 231-246. |

| [34] |

Shuai S, Kei S W, Chen Z. Network capital and urban development: An inter-urban capital flow network analysis[J]. Regional Studies, 2022, 56(3): 406-419. |

| [35] |

钱肖颖, 孙斌栋. 基于城际创业投资联系的中国城市网络结构和组织模式[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 419-430. [Qian Xiaoying, Sun Bindong. The spatial structures and organization patterns of China's city network based on inter-city startup investments[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 419-430.] |

| [36] |

王聪, 曹有挥. 生产性服务业视角下城市网络的演化模式与机制研究——以长江三角洲为例[J]. 地理科学, 2019, 39(2): 285-293. [Wang Cong, Cao Youhui. The evolution mode and mechanism of urban network from the perspective of producer services industry: A case of the Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(2): 285-293.] |

| [37] |

徐敏, 黄震方, 曹芳东, 等. 基于大数据分析的城市旅游地网络结构特征及其演化模式——以新浪微博签到数据为例[J]. 地理研究, 2019, 38(4): 937-949. [Xu Min, Huang Zhenfang, Cao Fangdong, et al. The network structure of urban tourist destination and its evolution mode based on big data analysis: Taking the data of Sina Weibo sign-in as an example[J]. Geographical Research, 2019, 38(4): 937-949.] |

| [38] |

刘大均. 长江中游城市群旅游流空间格局及发展模式[J]. 经济地理, 2018, 38(5): 217-223. [Liu Dajun. Spatial pattern and development model of tourist flow in urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Economic Geography, 2018, 38(5): 217-223.] |

| [39] |

舒伯阳, 冯婉怡, 吴文秀, 等. 区域合作与旅游流动: 长三角城市群内部旅游合作网络及客流效应研究[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 156-164. [Shu Boyang, Feng Wanyi, Wu Wenxiu, et al. Regional collaboration and tourism flow: Tourism collaboration network and effect on tourist flow in the Yangtze River Delta urban agglomeration[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 156-164.] |

| [40] |

陶维荣. 武陵山片区湖南县域旅游经济网络结构演化与空间发展模式[J]. 经济地理, 2020, 40(12): 211-220. [Tao Weirong. Spatialtemporal evolution of tourism economic network structure and its development mode in Wuling mountainous area of hunan at the county level[J]. Economic Geography, 2020, 40(12): 211-220.] |

| [41] |

陈肖飞, 杜景新, 李元为, 等. 高质量发展视角下黄河流域城市网络的结构演变与影响因素研究[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 87-96. [Chen Xiaofei, Du Jingxin, Li Yuanwei, et al. The structural evolution and influencing factors of urban network in the Yellow River Basin from the perspective of high-quality development[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 87-96.] |

| [42] |

Cao Z, Derudder B, Dai L, et al. 'Buzz-and-pipeline' dynamics in Chinese science: The impact of interurban collaboration linkages on cities' innovation capacity[J]. Regional Studies, 2022, 56(2): 290-306. |

| [43] |

Maisonobe M, Bernela B. Overcoming knowledge network failures: Evidence from a French interregional scientific alliance in green chemistry[J]. Regional Studies, 2023, 57(9): 1621-1635. |

| [44] |

马双, 曾刚. 多尺度视角下中国城市创新网络格局及邻近性机理分析[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 95-103. [Ma Shuang, Zeng Gang. Analysis of China's urban innovation network pattern and its proximity mechanism from a multi-scale perspective[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 95-103.] |

| [45] |

王波, 雷雅钦, 张琪. 环南海区域跨境航空网络空间结构演化[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 164-170. [Wang Bo, Lei Yaqin, Zhang Qi. Spatial structure evolution of international air network in the South China Sea Region[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 164-170.] |

| [46] |

Zhang X, Li Y, Yuan Y. Behind the scenes: The evolving urban networks of film production in China[J]. Urban Geography, 2018, 39(10): 1510-1527. |

| [47] |

Pan F H, Bi W K, Lenzer J, et al. Mapping urban networks through inter-firm service relationships: The case of China[J]. Urban Studies, 2017, 54(16): 3639-3654. |

| [48] |

Pan J, Lai J. Spatial pattern of population mobility among cities in China: Case study of the National Day plus Mid-Autumn Festival based on Tencent migration data[J]. Cities, 2019, 94: 55-69. |

| [49] |

沈文成, 李培庆, 姚雯雯, 等. 多重流空间视角下的中国城市网络空间结构特征及组织模式[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 514-533. [Shen Wencheng, Li Peiqing, Yao Wenwen, et al. The structural characteristics and spatial organization pattern of China's urban network based on the multiple flow[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 514-533.] |

| [50] |

中国国家统计局: 《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》. [EB/OL]. (2021-06-03)[2022-10-23]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/202106/t20210603_1818134.html. [China's National Bureau of Statistics, the digital economy and its core industry statistical classification (2021)[EB/OL]. (2021-06-03)[2022-10-23]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/202106/t20210603_1818134.html.]

|

| [51] |

李哲睿, 甄峰, 傅行行. 基于企业股权关联的城市网络研究——以长三角地区为例[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1763-1770. [Li Zherui, Zhen Feng, Fu Xingxing. Mapping urban network through interfirm investment relationship: A case study of Yangtze River Delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1763-1770.] |

| [52] |

刘军. 整体网分析: UCINET软件实用指南[M]. 第二版. 上海: 格致出版社, 2014: 1-15. [Liu Jun. Holistic Network Analysis: UCINET Software Practical Guide[M]. 2nd edition. Shanghai: Gezhi Publishing House, 2014: 1-15.]

|

| [53] |

Blondel V D, Guillaume J L, Lambiotte R, et al. Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory & Experiment, 2008(10): 155-168. |

| [54] |

谢智敏, 甄峰, 席广亮. 基于日常通勤流动的南京都市圈空间结构特征[J]. 城市规划学刊, 2022(5): 90-98. [Xie Zhimin, Zhen Feng, Xi Guangliang. Spatial structure of Nanjing metropolitan area: The perspective of daily commuting flow[J]. Urban Planning Forum, 2022(5): 90-98.] |

| [55] |

马海涛. 基于知识流动的中国城市网络研究进展与展望[J]. 经济地理, 2016, 36(11): 207-213, 223. [Ma Haitao. Research progress and prospects of city networks based on knowledge flow in China[J]. Economic Geography, 2016, 36(11): 207-213, 223.] |

| [56] |

曹贤忠, 曾刚, 司月芳. 网络资本、知识流动与区域经济增长: 一个文献述评[J]. 经济问题探索, 2016(6): 175-184. [Cao Xianzhong, Zheng Gang, Si Yuefang. Network capital, knowledge flow, and regional economic growth: A literature review[J]. Inquiry into Economic Issues, 2016(6): 175-184.] |

| [57] |

盛科荣, 杨雨, 孙威. 中国城市的网络地位及影响因素研究——基于上市公司500强企业网络视角[J]. 地理科学, 2020, 40(5): 740-750. [Sheng Kerong, Yang Yu, Sun Wei. Network position and underlying factors of cities in China: A study from corporate networks of the largest 500 public companies[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(5): 740-750.] |

| [58] |

季菲菲, 陈雯. 长三角地区金融机构网络分布格局与扩张机理——以城市商业银行为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(9): 1241-1251. [Ji Feifei, Chen Wen. Distribution pattern and expansion mechanism of financial institution network in the Yangtze River Delta[J]. Progress in Geography, 2014, 33(9): 1241-1251.] |

| [59] |

胡航军, 张京祥. 创新型反向飞地——飞地经济模式的跨梯度创新发展[J]. 城市规划, 2022, 46(9): 30-39. [Hu Hangjun, Zhang Jingxiang. Innovation-driven reverse enclave: The cross-gradient innovative development of enclave economy[J]. City Planning Review, 2022, 46(9): 30-39.] |

| [60] |

周灿, 曾刚, 尚勇敏. 演化经济地理学视角下创新网络研究进展与展望[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 27-36. [Zhou Can, Zeng Gang, Shang Yongmin. Progress and prospect of research on innovation networks: A perspective from evolutionary economic geography[J]. Economic Geography, 2019, 39(5): 27-36.] |

| [61] |

胡国建, 陆玉麒, 吴小影, 等. 基于企业间联系视角的长江经济带城市网络结构及其变化特征研究[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 146-154. [Hu Guojian, Lu Yulin, Wu Xiaoying, et al. Study on the urban networks structure and its changing characteristics of the Yangtze River economic belt: Based on inter-firm linkages[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 146-154.] |

| [62] |

李聪, 卢明华, 张金哲, 等. 京津冀城市群产业投资网络演变及影响因素研究[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 162-170. [Li Cong, Lu Minghua, Zhang Jinzhe, et al. Evolution and influencing factors of industrial investment network in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 162-170.] |