2. 浙江师范大学 经济与管理学院,金华 321004;

3. 中国科学技术交流中心,北京 100045

2. School of Economics and Management, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China;

3. China Science and Technology Exchange Center, Beijing 100045, China

随着中国经济进入高质量发展阶段以及新一代数字技术如云计算、大数据和区块链等的快速进步,数字经济作为一种技术集成的新兴经济模式应运而生。十八大以来,数字经济发展上升至国家战略层面[1],党的二十大报告进一步对数字中国战略作出重要部署,强调加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。当前,数字经济催生了大批以人工智能、大数据为核心的新产业和新业态[2]。与此同时,中国制造业自改革开放以来发展迅速,已逐渐形成了较为完备的门类体系,但在关键领域核心技术仍处在受制于人的地位,中国制造业面临技术变革和国际市场竞争的双重压力。

作为数字经济本质属性的数字技术,其实时、便捷、灵活的特点使得数字经济在推动制造业技术升级、生产结构转型、韧性赋能等方面均具有积极作用,随着数字基础设施、数字关联产业发展以及数字化创新能力提升,数字经济能有效促进信息技术和工业的融合发展。中国制造规模业连续13年排名全球第一,但制造业大国并不等于制造业强国,尤其是我国的制造业效率和西方发达国家相比,仍有不小的差距。数字经济作为我国一种蓬勃发展的经济形态,其对国家制造业效率的提升具有重要的现实意义和时代价值。然而,数字经济在赋能制造业发展的进程中也出现了诸多经济、技术和制度层面的问题,以致制造业生产效率无法得到切实保障。因此,如何运用数字经济提升制造业生产效率已成为当前研究亟需解决的热点问题。国内外围绕数字经济的探索性研究主要包括如下三方面。

其一,数字经济测度及其空间格局分析。自Tapscott在其著作中对数字经济进行简要定义后[3],OECD、IMF和UNCTAD等国际组织从互联网基础设施、电子商务和通信技术方面衡量了数字经济的发展状况[4-6]。国家统计局将数字经济产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业五大类,由此我国数字经济发展有了相对权威一致的统计口径[7]。由于数字经济突破了区域边界、信息屏障和时间成本等传统因素的制约,打破了生产要素分配的时空限制,数字经济发展正在重塑经济地理格局[8],这使得数字经济的地理分布、空间联系及时空演化特征受到学界广泛关注[9-11]。

其二,数字经济的区域和产业效应探究。学者们围绕数字经济的赋能效应展开机制分析,发现数字经济能够显著提升区域创新能力[12, 13],技术创新与地区资源配置在数字经济影响区域高质量发展过程中起中介传导作用[14]。另外一些研究集中于传统产业发展问题,包括产业结构转型、资源配置等分析,认为数字经济与产业结构升级存在明显的非线性特征,主要通过人力资本与科技创新的间接传导促进产业结构升级[15],进而提升制造产业资源配置效率[16]。

其三,数字经济对制造业影响相关研究。技术创新成为数字经济赋能制造业发展的重要驱动因素[17],相关研究发现数字技术被广泛应用于制造企业信息处理和传播领域,通过技术效应重组企业内部生产要素,将数据作为新型生产要素融于生产价值各链式环节,促进制造业新旧动能转换,提升创新绩效水平[18, 19]。随着大数据、云计算、人工智能等新技术在制造业效能攀升中作用的凸显,制造业对劳动要素结构提出了更高要求[20],传统产业链各部门低技能劳动者无法适应科技研发任务,产业内逐渐形成高新技术人员替代低技能劳动者,低端生产岗位被淘汰的情形,制造业整体效能得到有效提升[15]。然而,关于数字经济影响制造业生产效率的机理剖析仍旧缺乏,少量研究发现企业和城市制造业生产率的边际效应因数字经济发展渐趋强化[21],但缺乏对其影响机制的系统效应及传导路径的深入考量。

综上所述,数字经济日益成为学界关注的热点议题,基于空间视角的相关研究也积累了一定成果,但从机理上探究数字经济影响效应的相关研究仍然缺乏,尤其在中国传统制造业迈向高质量发展阶段,数字经济对制造业生产效率的空间效应及影响机制亟需予以理论上的回应和阐释。另外,已有研究多侧重于数字经济直接效应分析,在中国正由要素驱动转向创新驱动发展的今天,深入探究技术创新、人力资本等新型因素的中介效应显得尤为必要。因此,本文研究拟从以下方面进行研究:首先,指标构建层面,在现有数字经济测度研究下充分考虑指标可获性,从数字基础设施、数字化产业发展、数字化创新能力三个维度构建较为全面的衡量体系,分别运用熵值法和SBM模型测算数字经济发展水平和制造业生产效率;其次,实证检验层面,将省域数据、制造业数据、工业企业数据等多元数据纳入模型检验框架,从时间和空间两个维度研究并比较数字经济和制造业生产效率的时空演变特征,基于空间计量模型检验数字经济对制造业生产效率的空间效应;最后,引入技术创新和人力资本进行中介传导实证检验,并在此基础上考察空间异质性和行业异质性的影响。

2 研究方法与数据来源 2.1 标准差椭圆标准差椭圆是ArcGIS中描述元素空间分布的一类有效测度工具,能够从标准差椭圆图的重心、长短半轴、方向和面积等多角度反映出研究对象的空间分布特征及发展态势[22]。本文将标准差椭圆模型与指标融合,对数字经济和制造业生产效率的时空格局进行比较分析。由于该方法在地理学中应用比较广泛,其公式不再赘述。

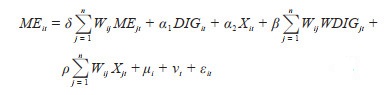

2.2 空间面板模型首先运用空间面板模型衡量数字经济对制造业生产效率直接影响:

|

(1) |

式中:MEit表示i地区在t时期的制造业生产效率,DIGit表示i地区在t时期的数字经济发展水平,回归系数α1反映了数字经济对制造业生产效率的影响程度。Xit为控制变量集合,μi为地区固定效应,vt为时间固定效应,εit为随机干扰项。

为探究数字经济对制造业生产效率的空间效应[23],在式(1) 基础上构建空间计量模型:

|

(2) |

式中:Wij为空间权重矩阵,δ表示制造业生产效率的空间依赖程度,β、ρ分别表示核心解释变量及控制变量空间交互项的弹性系数。为避免量纲差异的影响,对各变量进行一阶对数处理。

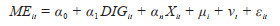

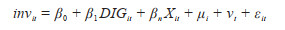

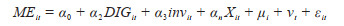

2.3 中介效应模型借鉴张英浩、刘洋等人的做法[14, 15],选择技术创新和人力资本作为中介变量,在式(1) 基础上进行中介效应拓展分析[24]:

|

(3) |

|

(4) |

式中:invit包含技术创新(teiit) 与人力资本(hucit) 两个中介变量,β1表示数字经济对中介变量的影响效应,α2表示数字经济对制造业生产效率的直接效应,α3表示中介变量对制造业生产效率的作用程度。

2.4 变量说明与数据来源(1) 被解释变量:制造业生产效率。选取制造业主营业务收入、工业企业发明专利数作为产出变量,制造业资本存量、固定资产净额和平均用工人数作为投入变量,运用超效率SBM模型对制造业生产效率进行测度[25, 26]。

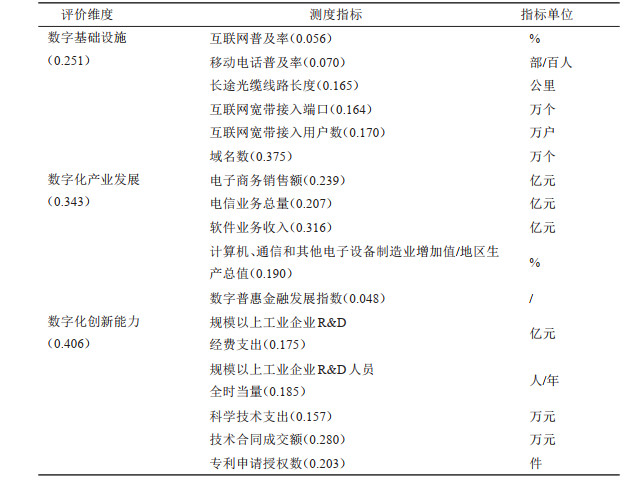

(2) 核心解释变量:数字经济发展水平。将数字经济发展水平划分为数字基础设施、数字化产业发展和数字化创新能力三个维度,采用熵值法对不同维度的测度指标进行赋权[27-29],具体指标分类见表 1。

| 表 1 数字经济指标体系表 Tab.1 Digital Economy Index System Table |

(3) 中介变量:以技术创新(tei) 和人力资本(huc) 为中介变量的定量研究较充分,选用规模以上工业企业R&D经费支出与主营业务收入的比值衡量技术创新,选取人均受教育年限对人力资本水平加以表征[30, 31]。

(4) 控制变量:工业企业规模(som),用规模以上工业企业平均用工人数表征[32];工业企业研发水平(rie),用规模以上工业企业专利申请数表示;物质资本投入(phc),用制造业固定资产投资额表示;产成品增长率(grf),用当年和上年产成品价值差的绝对值与上年产成品价值的比值衡量;营业利润增长率(opg),用当年和上年营业利润差的绝对值与上年营业利润绝对值的比值衡量。

本文数据来源由四部分构成:其中,地区层面数据,包括地区GDP总值、专利授权总量、科学技术支出等,来源于国家统计局和各省级统计年鉴;制造业层面数据,包括用工人数、固定资产投资、主营业务收入等,来源于中国工业统计年鉴;电信技术与专利层面数据,包括互联网与信息技术的相关测度、电信业务、有效专利发明等,来源于中国信息统计年鉴和国泰安数据库;数字普惠金融发展指数来源于北京大学数字金融研究中心报告。

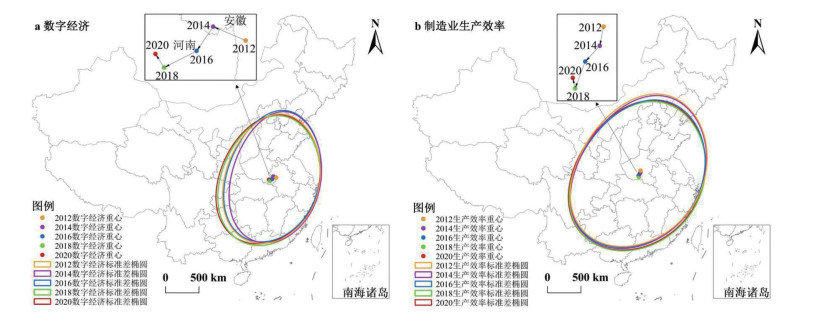

3 数字经济与制造业生产效率时空格局分别运用熵值法和超效率SBM模型测度2011和2020年中国数字经济和制造业生产效率发展水平。研究发现,2011年数字经济发展主要集中在东部地区,如广东、浙江和江苏等地数字经济兴起尤为迅猛,到2020年部分中西部地区发展进程逐步加快,数字经济整体呈现由东部向中西部的空间溢出特征。相反,尽管2011—2020年间中国制造业生产效率总体提升明显,但以北京、上海、广东等为代表的东部地区的制造业生产效率提升愈发显著,其空间分布则更加集聚。基于ArcGIS软件平台测算出2011和2020年数字经济和制造业生产效率的标准差椭圆(图 1),发现两者空间格局存在明显差异。

|

图 1 2011—2020年数字经济与制造业生产效率的标准差椭圆及重心移动轨迹 Fig.1 2011—2020 Digital Economy and Manufacturing Production Efficiency of Standard Deviation Ellipse and Center of Gravity Moving Trajectory 注:该图基于自然资源部地图技术审查中心标准地图(审图号:GS(2020)4619号,比例尺1:4800万)绘制,底图无修改。 |

数字经济和制造业生产效率的重心轨迹均呈现由东北向西南移动的特征。其中,数字经济重心移动分成3个阶段:2011—2014年重心向西北方向移动44.637 km,2014— 2018年重心向西南方向移动86.907 km,2018—2020年重心转向西北方向移动22.344 km;制造业生产效率重心移动分为2个阶段:2011—2018年重心持续向西南方向移动92.828 km,2018—2020年重心转向西北方向移动14.683 km。

3.2 分布面积变动2011—2020年数字经济椭圆面积总体增加14.624万km2,制造业生产效率椭圆面积减少了6.142万km2。数字经济依靠高流动、强渗透特点由东部向西部蔓延发展,各地区数字经济呈现逐步均衡的发展趋势。而制造业生产效率的空间集聚效应更为明显,生产效率较高的制造业仍然聚集分布在东、中部地区。

3.3 分布方向变动从长短半轴看,数字经济和制造业生产效率总体上均呈南北轴线方向展布。2011—2020年,数字经济椭圆的长半轴不断伸长,表明数字经济格局在南北方向上逐渐延升;制造业生产效率椭圆长半轴总体缩短,表明制造业生产发展在南北方向上呈收缩趋势。同时,两类椭圆的短半轴在2011—2020年均显著延长,表明两者在东西方向分布呈现明显的展布特征。

比较发现,2011—2020年中国数字经济和制造业生产效率的空间总体格局存在明显差异。值得思考的是,数字技术与实体经济深度融合是现代产业发展的必然趋势,制造业生产效率波动发展是否受到数字经济增长的空间溢出影响,其作用机制又是如何?传导路径有哪些?仍需在下文继续探讨。

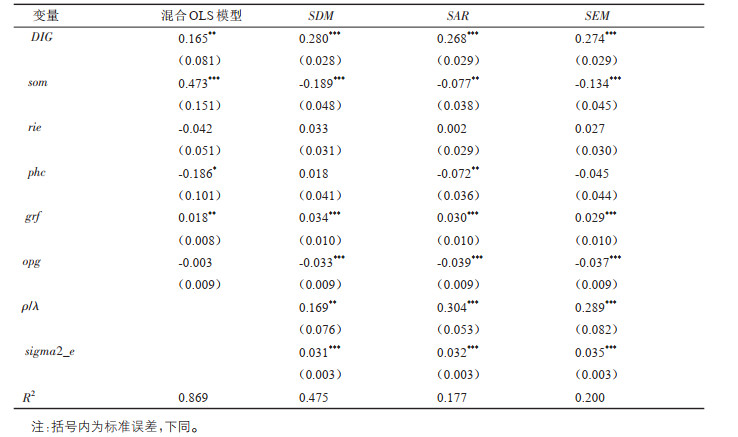

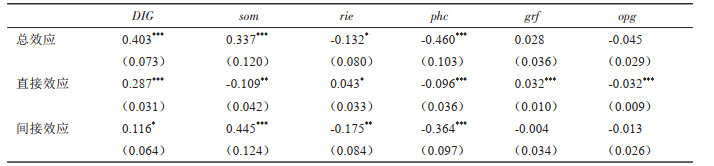

4 数字经济对制造业生产效率的影响研究 4.1 影响效应检验分别运用混合OLS模型和空间计量模型检验数字经济对制造业生产效率的影响(表 2)。可以发现,所有模型的估计系数均在5%水平上显著为正,说明数字经济发展能显著促进制造业生产效率提升。另外,SDM模型、SAR模型和SEM模型下的空间项系数分别为0.169、0.304和0.289,且均通过了5%显著性检验,表明本地区制造业生产与周围地区环境因素变化存在紧密联系。考虑到空间效应下的参数估计不能表示对被解释变量的边际效应[14],因此将解释变量的直接效应、间接效应和总效应纳入分析框架,使用偏微分方法解析数字经济对制造业生产效率的空间溢出效应(表 3)。

| 表 2 空间面板计量估计结果 Tab.2 Spatial Panel Metrology Estimation Results |

| 表 3 直接效应、间接效应和总效应结果 Tab.3 Direct Effect, Indirect Effect and Total Effect Results |

如表 3所示,数字经济对制造业生产效率的直接效应、间接效应和总效应分别为0.287、0.116和0.403,且均通过10% 显著性检验,说明数字经济发展不仅有助于本地区制造业生产效率提升,对周围地区制造业生产同样存在显著的空间溢出效应。虽然已有部分研究认为因地理区位和经济水平等差异,数字经济发展尚存在一定的数字隔离[33, 34],但本文中数字经济发展对制造业生产的空间效应已得到证实,研究结果揭示了数字经济可以通过高流动、强渗透特性突破时空壁垒,与实体产业深度融合。控制变量中,工业企业规模的直接效应显著为负,间接效应显著为正,说明工业企业规模扩大对地方制造业生产效率的促进作用不明显,产生的溢出效应更有利于周围地区制造业发展。工业企业研发水平的直接效应显著为正,间接效应显著为负,说明工业企业研发可以很大程度提升本地区制造业生产效率。物质资本投入的直接效应和间接效应均显著为负,说明物质资本投入无法对本地区和周围地区制造业生产产生积极作用,以数据要素为主导的生产模式愈发成熟,而传统要素投入对生产效率的带动作用逐渐降低。产成品增长率的直接效应显著为正,营业利润增长率的直接效应显著为负,表明产成品增长对本地区制造业生产效率起正向引导作用,而营业额增长的积极作用并不明显。

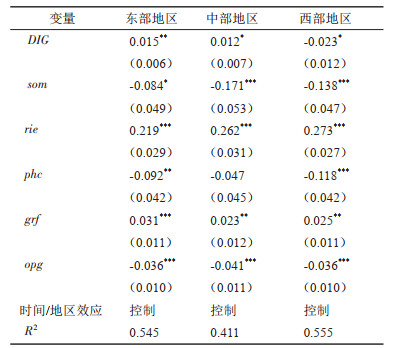

4.2 空间差异分析不同的区位条件及资源禀赋可能致使数字经济水平作用于制造业生产效率的影响机制呈现异质性特征[14],因此,进一步将样本量划分为东部、中部和西部展开空间异质性探讨。从表 4可以看出,东部地区数字经济对制造业生产效率的积极作用最为明显;中部地区的影响效应为正,但相较于东部地区,显著度略有下降;而西部地区数字经济对制造业生产效率的影响效应显著为负。相比于中西部地区,东部地区数字经济起步较早,与实体经济融合较快,区域内集聚了多数以技术创新和产业高质量发展为导向的制造企业,在基础设施完备的前提下,数字经济为制造业建立规模优势提供了先决动力;中部地区实体产业得益于数字经济的规模效应与技术效应,传统制造业逐步向数字化、智能化变革。

| 表 4 空间异质性检验结果 Tab.4 Results of Spatial Heterogeneity Test |

而西部地区产业集聚并不明显,且多数以低级化产业为主。低级化产业结构会限制地区自主创新能力[35],降低数字技术与实体产业的融合效率,进而抑制制造业生产效率提升。与此同时,西部地区政府拓宽资源引进渠道为产业结构优化注入发展活力,但与产业转型息息相关的高新技术难以通过引进获得,因此引进的资金和技术多数进入中低端产业,往往又抑制了产业结构高级化发展和制造业生产效率提升[36]。

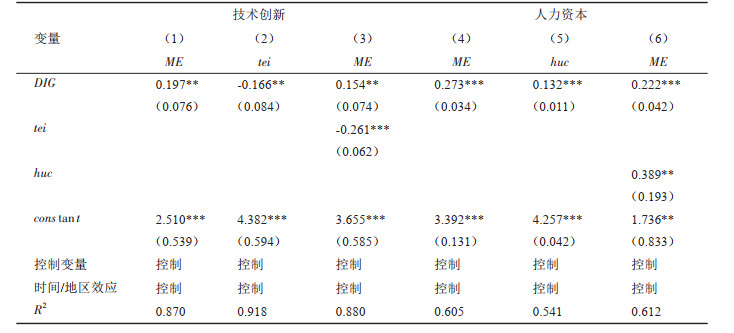

4.3 传导路径分析从技术创新和人力资本视角检验数字经济作用于制造业生产效率的传导机制(表 5),结果显示:①不论在技术创新还是人力资本作用下,数字经济对制造业生产效率的总效应均通过5%显著性检验,验证了数字经济有助于制造业生产效率提升这一基本结论。②技术创新的直接效应在5% 水平上显著为正,人力资本的直接效应在1% 水平上显著为正,说明人力资本的直接传导机制更加稳定。③以技术创新和人力资本为中介变量的传导路径均通过5%显著性检验,展示了高度耦合的间接作用机制。

| 表 5 作用机制检验表 Tab.5 Test List of Mechanism of Action |

值得注意的是,技术创新的间接效应显著为正,但分支传导均表现为负向促进作用,表明数字经济发展初期因部分高端制造技术的不完全成熟,以单一要素投入为生产导向的传统产业中资源配置低效问题未完全解决,并且产业部门技术人才缺失、政府和企业研发投入水平不足,制造业全链式转型升级受阻,导致技术创新和产业融合效应削弱明显,数字经济对技术创新的推动作用并不显著。当前我国正处于数字技术不断革新的经济时代,随着数字经济的渗透,以大数据、物联网和区块链等为搭载平台的制造产业耦合协调度上升,技术创新的正外部性影响逐渐显现,为多类高端生产要素创造、转移和集聚提供了技术基础。加之政府对科技活动的支持力度,全面推进了制造业内部研发工作进程,技术创新成为制造业产出和效率提升的重要驱动因素。相应地,以劳动要素配置为主导的人力资本水平同样是制造业生产效率提升的关键。当前数据要素作为一种新型资源被纳入制造业生产进程中,简单劳动已然无法适应制造业数字化的步伐,这也就激发了各部门岗位对高技能劳动者的需求。在数字经济与制造业深度融合的驱动下,人力资本等要素相继由低端产业向高端产业流动,不断推进传统制造业向高端转型升级[37]。

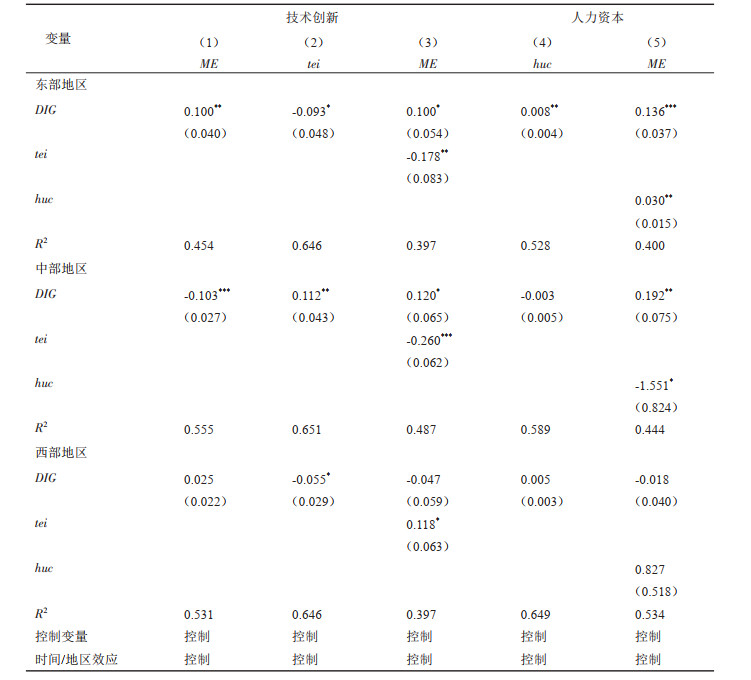

进一步展开异质性探讨,从东中西三大区域看,在东部地区,技术创新和人力资本在数字经济助推制造业生产效率提升路径上起正向传导作用。东部地区是信息技术发展的集聚区域,为数字经济迅猛发展提供了关键动力,且东部沿海城市生产资源多样,在要素配置条件下,制造业转型升级有序推进。同时城镇化发展步伐加快、市场化水平提升为社会居民提供了更多就业机会,虹吸效应促使更多技术型人才集聚当地企业,高端技术研发进一步推动制造业生产效率提升。而中部和西部地区因经济发展不平衡,资源禀赋优势不足等因素限制,技术创新的传导路径显著为负,人力资本的传导效应并不显著(表 6)。

| 表 6 不同区域的中介效应检验 Tab.6 Tests of Mediating Effects in Different Regions |

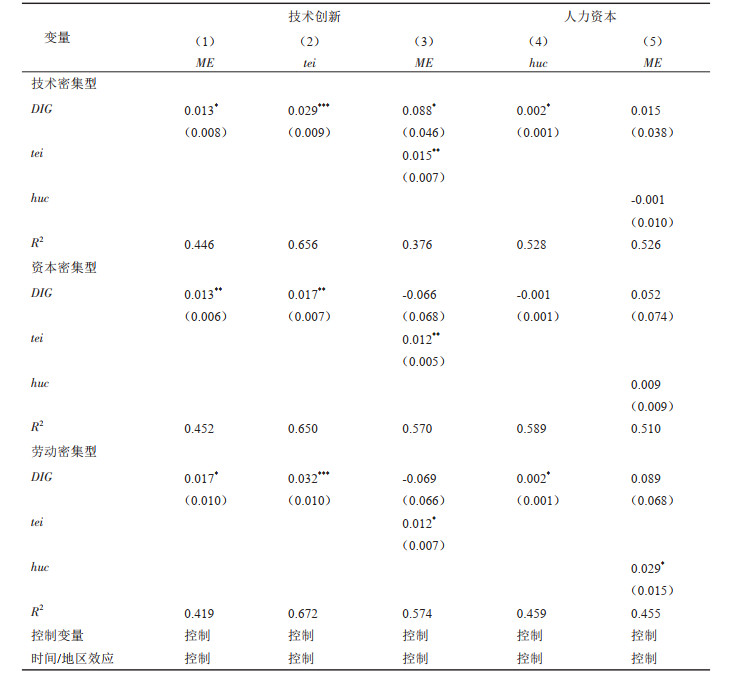

依照国民经济分类标准及王永龙等的衡量依据,将制造业划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类[38]。从行业类型看,技术创新在不同行业中均通过了中介效应检验,说明数字经济发展可以通过技术创新的正向效应促进制造业整体生产效率提升。人力资本仅在劳动密集型制造业中通过中介效应检验,在技术和资本密集型制造业中的传导效应均不显著。在劳动密集型制造业中,产业赋能、生产变革主要由劳动力驱动,以劳动需求为导向的制造企业亟需人力资源投入。而在技术与资本密集型制造业中,人力资本并未成为制约制造业生产增效的关键因素(表 7),其更关注高科技人才及其生产要素匹配程度。

| 表 7 不同行业的中介效应检验 Tab.7 Testing the Mediating Effect of Different Industries |

本文以中国30个省级行政区为研究对象,运用地理分析技术和空间计量模型探讨了数字经济对制造业生产效率的空间溢出效应,并加入技术创新和人力资本等中介效应的考量,进一步分析其传导路径。主要结论如下:①2011— 2020年数字经济发展水平和制造业生产效率呈总体提升态势;数字经济扩散效应明显,制造业生产发展表现出显著的集聚特征。②数字经济发展有助于本地区和邻接地区制造业生产效率提升,其中在东部和中部地区,数字经济发展对制造业生产效率提升表现出显著的积极作用,西部地区的效应显著为负。③数字经济发展能够通过技术创新和人力资本推动地区制造业生产效率提升,但这一传导路径存在明显的空间异质性和行业异质性。一方面,在以单一要素投入为生产导向、低端劳动力密集的传统产业中,这种传导效应并不明显;另一方面,相较于中西部地区,具备资源禀赋优势、数字经济发展相对成熟的东部地区正向传导效应更加显著。基于上述研究结果,提出如下政策建议:

首先,拓宽数字经济边界,加快数字技术与制造业深度融合。搭建信息技术共享平台,引入不同层次的技术要素,加速数字化赋能进程,提高数字技术在产品研发及产业链环节的渗透程度,紧密联系创新要素开展生产布局。其次,注重人力资本的传导支撑作用。优化制造业人力资本结构,促进劳动者技术水平与制造业深度融合,强化技术与实业产教融合政策。第三,充分发挥数字产业化、产业数字化对制造业发展的协同促进。将数据作为新型生产要素融于生产价值各链式环节,完善以大数据、云计算、区块链等技术为生产依托的门类体系,促进制造业新旧动能转换,提升制造业内部创新自由度。第四,实施差异化要素管理,因地制宜出台针对性举措。东部地区制造业生产水平相较于中西部地区更具优势,致力将东部地区打造成为制造业生产效率前沿区域,注重相关发展经验提炼和推广;中西部地区需依托地方基础,加强技术创新、人力资源引进和数字化转型,增强制造产业集聚能力,以此巩固制造业发展的内生动力。

可以预见,数字技术的迭代速度在不断加快,应用覆盖领域也在日益延拓,致使数字经济的内涵也不断丰富。随着中国乃至全球产业发展愈来愈重视科技创新的作用,数字经济对制造业生产效率影响的动态性与复杂性也将与日俱增,本研究中的空间效应的强度和方向均可能会面临着一定的变动。另外,除了本文提及的技术创新和人力资本两个中介变量以外,数字经济还改变了消费者行为和市场需求结构等,这些变量的影响效应及传导路径仍有待于在未来的研究中进一步予以解析。

| [1] |

王跃生, 张羽飞. 数字经济的双重就业效应与更高质量就业发展[J]. 新视野, 2022(3): 43-50. [Wang Yuesheng, Zhang Yufei. The dual employment effect of digital economy and the development of higher quality employment[J]. New Horizons, 2022(3): 43-50. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2022.03.006] |

| [2] |

Philipp H, Ola H, Maha S, et al. Platform signaling for generating platform content[J]. MIS Quarterly, 2020, 44(3): 1177-1206. DOI:10.25300/MISQ/2020/15190/ |

| [3] |

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence[M]. New York: Mc-Graw-Hill, 1996: 197-276.

|

| [4] |

OECD. Measuring the Digital Economy: A New Perspective[R]. Paris: OECD Publishing, 2014: 26-29.

|

| [5] |

Barefoot K, Curtis D, Jolliff W, et al. Defining and Measuring the Digital Economy[R]. Washington: Bureau of Economic Analysis, 2018: 12-24.

|

| [6] |

UNCTAD. Digital Economy Report 2019 Value Creation and Capture: Implication for Developing Countries[M]. New York: United Nations Publishing, 2019: 21-128.

|

| [7] |

巫景飞, 汪晓月. 基于最新统计分类标准的数字经济发展水平测度[J]. 统计与决策, 2022, 38(3): 16-21. [Wu Jingfei, Wang Xiaoyue. Measurement of digital economy development level based on the latest statistical classification standard[J]. Statistics and Decision, 2022, 38(3): 16-21.] |

| [8] |

安同良, 杨晨. 互联网重塑中国经济地理格局: 微观机制与宏观效应[J]. 经济研究, 2020, 55(2): 4-19. [An Tongliang, Yang Chen. The internet reshapes China's economic geography: Micro mechanism and macro effect[J]. Economic Research Journal, 2020, 55(2): 4-19.] |

| [9] |

彭文斌, 韩东初, 尹勇, 等. 京津冀地区数字经济的空间效应研究[J]. 经济地理, 2022, 42(5): 136-143, 232. [Peng Wenbin, Han Dongchu, Yin Yong, et al. Spatial effects of digital economy in Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Economic Geography, 2022, 42(5): 136-143, 232.] |

| [10] |

张柯贤, 黎红梅. 城市群数字经济发展水平的空间差异及收敛分析[J]. 经济地理, 2022, 42(9): 120-128. [Zhang Kexian, Li Hongmei. Spatial difference and convergence analysis of the development level of digital economy in urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2022, 42(9): 120-128.] |

| [11] |

王彬燕, 田俊峰, 程利莎, 等. 中国数字经济空间分异及影响因素[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 859-868. [Wang Binyan, Tian Junfeng, Cheng Lisha, et al. Spatial differentiation and influencing factors of China's digital economy[J]. Geographical Sciences, 2018, 38(6): 859-868.] |

| [12] |

张帅, 吴珍玮, 陆朝阳, 等. 中国省域数字经济与实体经济融合的演变特征及驱动因素[J]. 经济地理, 2022, 42(7): 22-32. [Zhang Shuai, Wu Zhenwei, Lu Zhaoyang, et al. Evolution characteristics and driving factors of the integration of digital economy and real economy at provincial level in China[J]. Economic Geography, 2022, 42(7): 22-32.] |

| [13] |

赵滨元. 数字经济核心产业对区域创新能力的影响机制研究——数字赋能产业的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(15): 50-57. [Zhao Binyuan. Research on the influence mechanism of core industries of digital economy on regional innovation capacity: The mediating effect of digital empowerment industries[J]. Science and Technology Progress and Countermeasures, 2022, 39(15): 50-57. DOI:10.6049/kjjbydc.2021030857] |

| [14] |

张英浩, 汪明峰, 刘婷婷. 数字经济对中国经济高质量发展的空间效应与影响路径[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1826-1844. [Zhang Yinghao, Wang Mingfeng, Liu Tingting. The spatial effect and influence path of digital economy on China's high-quality economic development[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1826-1844.] |

| [15] |

刘洋, 陈晓东. 中国数字经济发展对产业结构升级的影响[J]. 经济与管理研究, 2021, 42(8): 15-29. [Liu Yang, Chen Xiaodong. The impact of China's digital economy development on industrial structure upgrading[J]. Economic and Management Studies, 2021, 42(8): 15-29.] |

| [16] |

韦庄禹. 数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(3): 66-85. [Wei Zhuangyu. Study on the impact of digital economy development on the resource allocation efficiency of manufacturing enterprises[J]. The Journal of Quantitative and Technical Economics, 2022, 39(3): 66-85.] |

| [17] |

孔令英, 董依婷, 赵贤. 数字经济发展对碳排放的影响——基于中介效应与门槛效应的检验[J]. 城市发展研究, 2019, 29(9): 42-49, 55. [Kong Lingying, Dong Yiting, Zhao Xian. The impact of digital economy development on carbon emission: A test based on intermediary effect and threshold effect[J]. Urban Development Research, 2019, 29(9): 42-49, 55.] |

| [18] |

梁小甜, 文宗瑜. 数字经济对制造业高质量发展的影响[J]. 统计与决策, 2022, 38(11): 109-113. [Liang Xiaotian, Wen Zongyu. The impact of digital economy on the high-quality development of manufacturing industry[J]. Statistics and Decision, 2022, 38(11): 109-113.] |

| [19] |

李英杰, 韩平. 数字经济下制造业高质量发展的机理和路径[J]. 宏观经济管理, 2021(5): 36-45. [Li Yingjie, Han Ping. Mechanisms and paths of high-quality development of manufacturing industry in the digital economy[J]. Macroeconomic Management, 2021(5): 36-45.] |

| [20] |

蔡玲, 汪萍. 数字经济与城市绿色全要素生产率: 影响机制与经验证据[J]. 统计与决策, 2012, 38(9): 11-16. [Cai Ling, Wang Ping. Digital economy and urban green total factor production efficiency: Influencing mechanism and empirical evidence[J]. Statistics and Decision, 2012, 38(9): 11-16.] |

| [21] |

李治国, 王杰. 数字经济发展、数据要素配置与制造业生产率提升[J]. 经济学家, 2021(10): 41-50. [Li Zhiguo, Wang Jie. Development of digital economy, allocation of data factors and productivity improvement of manufacturing industry[J]. The Economist, 2021(10): 41-50.] |

| [22] |

Jiang Z R, Pi C F, Zhu H Y, et al. Temporal and spatial evolution and influencing factors of the port system in Yangtze River Delta Region from the perspective of dual circulation: Comparing port domestic trade throughput with port foreign trade throughput[J]. Transport Policy, 2022, 118: 79-90. |

| [23] |

王龙杰, 曾国军, 毕斗斗. 信息化对旅游产业发展的空间溢出效应[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 366-378. [Wang Longjie, Zeng Guojun, Bi Doudou. Spatial spillover effect of informatization on tourism industry development[J]. Journal of Geography, 2019, 74(2): 366-378.] |

| [24] |

温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614-620. [Wen Zhonglin, Zhang Lei, Hou Jietai, et al. Mediating effect test program and its application[J]. Psychology Journal, 2004(5): 614-620.] |

| [25] |

田亚鹏, 柳晓艺. 基于超效率SBM-DEA和空间分析的区域绿色发展效率评价[J]. 统计与信息论坛, 2021, 36(8): 56-65. [Tian Yapeng, Liu Xiaoyi. Efficiency evaluation of regional green development based on super-efficiency SBM-DEA and spatial analysis[J]. Statistics and Information Forum, 2021, 36(8): 56-65.] |

| [26] |

王谦, 董玥, 董艳玲. 创新驱动发展战略下中国财政科技支出效率评价——基于三阶段超效率SBM-DEA模型[J]. 科技管理研究, 2020, 40(5): 23-33. [Wang Qian, Dong Yue, Dong Yanling. Efficiency evaluation of China's fiscal expenditure on science and technology under the innovation-driven development strategy: Based on the three-stage super-efficiency SBM-DEA model[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(5): 23-33.] |

| [27] |

金灿阳, 徐蔼婷, 邱可阳. 中国省域数字经济发展水平测度及其空间关联研究[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(6): 11-21. [Jin Canyang, Xu Aiting, Qiu Keyang. The measurement and spatial correlation of China's provincial digital economy development level[J]. Statistics and Information Forum, 2022, 37(6): 11-21.] |

| [28] |

王娟娟, 佘干军. 我国数字经济发展水平测度与区域比较[J]. 中国流通经济, 2021, 35(8): 3-17. [Wang Juanjuan, She Ganjun. Measurement and regional comparison of chinese digital economy development level[J]. China Circulation Economy, 2021, 35(8): 3-17.] |

| [29] |

钟文, 郑明贵. 数字经济对区域协调发展的影响效应及作用机制[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2021, 38(4): 79-87. [Zhong Wen, Zheng Minggui. The impact and mechanism of digital economy on regional coordinated development[J]. Journal of Shen-zhen University (Humanities and Social Sciences), 2021, 38(4): 79-87.] |

| [30] |

叶胥, 杜云晗, 何文军. 数字经济发展的就业结构效应[J]. 财贸研究, 2021, 32(4): 1-13. [Ye Xu, Du Yunhan, He Wenjun. Employment structure effect of digital economy development[J]. Research of Finance and Trade, 2021, 32(4): 1-13.] |

| [31] |

姚战琪. 数字经济对我国制造业出口竞争力的影响及其门槛效应[J]. 改革, 2022(2): 61-75. [Yao Zhanqi. The influence of digital economy on Chinese manufacturing export competitiveness and its threshold effect[J]. Reform, 2022(2): 61-75.] |

| [32] |

陶长琪, 丁煜. 数字经济政策如何影响制造业企业创新——基于适宜性供给的视角[J]. 当代财经, 2022(3): 16-27. [Tao Changqi, Ding Yu. How digital economy policies affect manufacturing enterprise innovation: Based on the perspective of suitability supply[J]. Contemporary Finance and Economics, 2022(3): 16-27.] |

| [33] |

张英浩, 陈江龙, 高金龙, 等. 经济转型视角下长三角城市土地利用效率影响机制[J]. 自然资源学报, 2019, 34(6): 1157-1170. [Zhang Yinghao, Chen Jianglong, Gao Jinlong, et al. The influencing mechanism of urban land use efficiency in the Yangtze River Delta from the perspective of economic transition[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(6): 1157-1170.] |

| [34] |

白雪洁, 宋培, 李琳. 数字经济发展助推产业结构转型[J]. 上海经济研究, 2022(5): 77-91. [Bai Xuejie, Song Pei, Li Lin. The development of digital economy has boosted the transformation of industrial structure[J]. Shanghai Economic Research, 2022(5): 77-91.] |

| [35] |

李伯楷. 财政科技支出、地区产业结构与技术进步[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2023, 63(4): 26-31, 153. [Li Bokai. Fiscal expenditure on science and technology, regional industrial structure and technological progress[J]. Journal of Henan University (Social Science Edition), 2023, 63(4): 26-31, 153.] |

| [36] |

陈文翔, 周明生. 自主创新、技术引进与产业结构升级——基于外部性视角的省级面板数据的实证分析[J]. 云南财经大学学报, 2017, 33(4): 34-44. [Chen Wenxiang, Zhou Mingsheng. Autonomous innovation, technology introduction and industrial structure upgrading: Empirical analysis of provincial panel data based on externality perspective[J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2017, 33(4): 34-44.] |

| [37] |

陈晓峰. 数字经济发展对我国制造业升级的影响——基于省际面板数据的经验考察[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2022, 38(3): 128-140. [Chen Xiaofeng. The impact of digital economy development on the upgrading of Chinese manufacturing industry: An Empirical investigation based on inter-provincial panel data[J]. Journal of Nantong University (Social Sciences Edition), 2022, 38(3): 128-140.] |

| [38] |

王永龙, 余娜, 姚鸟儿. 数字经济赋能制造业质量变革机理与效应——基于二元边际的理论与实证[J]. 中国流通经济, 2020, 34(12): 60-71. [Wang Yonglong, Yu Na, Yao Niaoer. The mechanism and effect of digital economy enabling manufacturing quality Change: Based on the theory and demonstration of binary margin[J]. China Circulation Economy, 2020, 34(12): 60-71.] |