2. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

作为冬季重要的季节性文化旅游活动,冰雪旅游推动着游客“身体”(body) 实现时空的动态转变[1-2]。冰雪健身娱乐业、竞技表演业、体育用品业、冰雪旅游训练业等各生产经营的综合体,共同构建了复杂而巨大的冰雪旅游市场[3],从而为游客提供了适宜的活动空间与工具载体。在冰雪旅游“人—地—场”的交互作用过程中,系列性运动激发出游客“活着的身体”(the lived body) 的固有功能[4],游客用身体及其感觉体验来同化世界[5],并由于生计福祉、自然环境、身体素养等方面的差异而营造出多样化的冰雪旅游文化空间[6]。同时,游客“身体”无形中实现着冰雪旅游主客体的融合,不断强化着身体与场域及其衍生文化形成的耦合关系[7],从而推动“身体问题化”并将身体作为认知世界的重要立足点。对于游客而言,身体成为理解现代社会中“与雪生活”的重要渠道,并成为直接而又真实地体验冰雪旅游目的地的一种软出行方式。同时,社会空间化的载体将身体与冰雪旅游紧密地链接在一起,并逐渐得到游客群体的欢迎与认可,从而使两者产生积极的互动关系[8-11]。

身体运动与冰雪旅游具有错综复杂的内在联系,冰雪旅游给予游客的是源自身体结构、身体感觉运动系统与冰雪旅游场域的独特体验[7]。身体结构、活动方式、身体感觉与冰雪运动体验决定了游客怎么看待冰雪旅游、怎么体验冰雪旅游,多种要素的共同作用塑造出游客对冰雪旅游的价值认知,这种认知超越了“身体硬件”指挥身体“心理程序软件”的功能轨迹[12],从而为冰雪旅游场中游客身体文化空间的营造提供了契机。值得注意的是,沉浸式的冰雪旅游对游客的身体素养提出潜在要求:即具备健康的身体运动功能。谢彦君曾提出“旅游是体验,体验须具身”的命题[13],沉浸式冰雪旅游体验对游客身体的无形要求恰源于此,冰雪旅游要求着深度的运动体验与场域互动。作为主观的认知过程,冰雪旅游体验的建构过程其实是在社会建构的身体与其物质身体的交叉中进行的[14]。在冰雪旅游场中,游客通过一系列的身体运动构建为身体语言[7],通过滑雪板、滑雪鞋等工具实现了身体体验过程。此时,游客的“身体”作为游客本体,这种体验是具身的个体在实时(real time) 的环境中产生的,并深刻储存在肌肉记忆及认知记忆中[12]。

伴随2022年北京冬奥会的成功举办,冰雪旅游受到学术界的广泛关注,主要从宏观层面探索冰雪旅游产业的发展问题,聚焦在冰雪旅游市场、冰雪旅游产业发展及振兴、冰雪旅游产业环境影响、冰雪旅游经济效益等领域[15],对微观层面游客的具身研究尚有不足,特别是缺少对反求诸己的游客“身体”的关注。鉴于此,本文从具身个体的“身体”入手,探究冰雪旅游场中身体的在场体验作用,身体与冰雪旅游场的互动过程及调节因素,并分析地方空间如何通过“身体”转化为文化空间的形塑过程。以期通过对“身体”微观层面的关注,拓展冰雪旅游的理论研究视角,引起旅游学术共同体对旅游场中身体的重视。探索从旅游场到冰雪旅游场的层面转换,强化旅游场的地方性认知,推动冰雪旅游理论研究体系的完善。

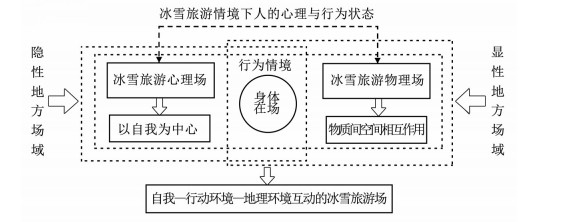

1 身体:冰雪旅游场的体验主体 1.1 从旅游场到冰雪旅游场旅游场的理论探索起点来自物理学“场”(field) 的概念,并受到“场论”(field theory) 的启发[14]。一组连续的相互作用,便是物理意义或哲学意义的“场”[16]。以科勒、考夫卡与勒温为代表的心理学家,率先将物理学“场”的概念移植到心理学,由此确定了格式塔心理学的重要地位,以勒温的“场论”最为突出[14]。与Bourdieu提出的以社会关系与权力斗争为鲜明特征的场论理论不同,勒温对于行为主体的动力研究,强调人与环境的关系与相互作用,突出人的情感意志与品格,侧重于在行为发生的具体情境中研究人的行为与心理状态[17]。在格式塔心理学的基础上[18],谢彦君将勒温的“场论”理论引入到旅游体验研究领域[14, 19],提出旅游场是对旅游体验所赖以发生的环境条件与情境的综合描述,是心与物的统一,由串联在旅游过程中的各种行为情境构成,规定和引导着具体的旅游行为[18, 19]。这种心—物结合的旅游场,表现了旅游需要与旅游景观之间互为因果、互为存在的特性,当游客的行为环境受到地理环境作用时,以自我为中心的心理场也在发生变化,由此形成的是一个由“自我—行动环境—地理环境”进行动力交互作用的心物场[20],见图 1。

|

图 1 基于“身体在场”的冰雪旅游心物场 Fig.1 Heart-object Field of the Ice and Snow Tourism Based on "Body Presence" |

从现象来看,冰雪旅游场本质上必然是一种力场[14],是旅游场的一种特殊形式。冰雪旅游场受自然因素的影响而具有较强的季节性,以身体运动方式给予游客较强的体验感知,成为满足游客追求刺激、审美与自我实现等需要过程中的差异化体验剧场[17]。游客借助滑雪板、滑雪鞋等工具拓展自身的体验领域与认知范围,并使运动工具、身体、游客体验与认知形成紧密结合体,沉浸于冰雪旅游场中[7]。自然状态的冰雪给予游客纯净、圣洁的视觉体验,在游客实际以身体接触、深入体验冰雪旅游运动后,游客将身体感知的信息进行加工,基于景观感知与身体体验形成对冰雪旅游场的独特认知。

冰雪旅游场由于身体运动的潜在要求,难以实现“去身体化”的无线感知[21],切实体验与感受成为游客认知冰雪旅游场的主要方式,由此游客产生感觉—运动生成论(sensorimotor enactivism) 的认知科学与文化意义[22]。在冰雪旅游场中,存在一种心物交互的力,成为游客体验冰雪的驱动力量,表达着游客在冰雪旅游体验过程中所处的物理环境与心理环境之间的相互作用关系[14]。同时,由于冰雪旅游体验过程中游客的交互性活动,使之成为对日常生活中结构化社会关系的反映,是对不自由资本(物质、知识、服务、身份、地位等) 在生产、流通过程中所形成的现实社会的逃逸与补偿[17]。这种交织的身体物理性体验与身体文化底蕴共同决定着:冰雪旅游游客的身体运动不仅实践着感觉—运动生成论的认知方式,同时驱动形成由地方文化、冰雪文化、身体文化等多重文化力量交织的文化空间,身体成为冰雪旅游“心物场”建设的核心主体力量。

1.2 冰雪旅游场中的身体在场“在场”(presence) 至少包含着两种要素,其一是“主体”的“在”,其二是由环境、事件、身体等构建的特定空间的“场”[23]。冰雪旅游场中主要是以“身体”在场,身体作为游客的体验主体以感知冰雪旅游活动的愉悦,而“场”的空间则由冰雪运动、沉浸体验、观赏性冰雪景观等多种要素构成,两者共同组成冰雪旅游场中的身体在场。冰雪旅游作为参与式体育旅游(active sport tourism) 的重要形式,其基本属性根植于人类进化史中的玩耍、游戏、竞赛、娱乐等休闲活动[13]。这种较强参与度的旅游活动要求游客必须“在场”,即“身体”的必须“在场”,游客才能在冰雪旅游场中获得沉浸式的愉悦体验。同时,游客在冰雪旅游场中的体验流程通常是统一的与既定的,游客在制度化的程序下完成冰雪旅游活动[17]。如在滑雪场内,游客要准备滑雪服、滑雪板或者滑雪鞋等必要设施,在经历滑雪教练的合格指导后才能体验到冰雪旅游场的各种刺激性活动。当然,冰雪旅游场的具化空间不单纯指滑雪场,同时也包括少量游客为追求刺激、奇特而到达的野外冰雪旅游地,这种冰雪旅游地通常处于旅游地发展的初级阶段,冰雪旅游市场的吸引力有限,但无形中承担着游客或潜在游客对冰雪旅游场的初步认知,进而引发一系列的冰雪旅游活动。

游客对于冰雪旅游场的认知直接依赖于身体作用在旅游场的活动,相应的,身体的活动影响着关于冰雪旅游场表象的形成[7]。在某种程度上,身体支配着冰雪旅游场的“时空情境”[24]。在冰雪旅游场中,身体首先不自觉地吸收着冰雪旅游场的各种环境信息[4],进而基于景观观赏与身体体验形成对冰雪旅游情境的认知,产生身体的意义、冰雪旅游场的空间意义。正如Higham针对体育旅游情境提出的:“场所是充满了意义的空间”,体育旅游是充满了旅游目的的运动[13]。游客身体的“在场”,意味着身体与冰雪旅游场必然发生联系,是一种直接呈现在“面前”与“眼前”显在的存在[23]。游客以冰雪旅游氛围场为依托,在具体时空中由行动主体的主观能动性与外在情境不断交融形成一个“表演舞台”,引发一系列具有行为意向的活动,并不断重塑着冰雪旅游场的文化价值[14]。在冰雪旅游场中,游客不仅可以获得“逃逸—转换—发现—超越”等不同层次的个体积极体验[13],而且与冰雪旅游场中的多种要素形成人与人、人与物、物与物等不同形式的关系网络。它既引起文化的碰撞与交流,又导致空间的转移与价值重塑。在“自我”与“他者”的角色转换中,借助冰雪旅游场“他处”所带来的“空间感”进行着新的文化表达与叙事[25]。

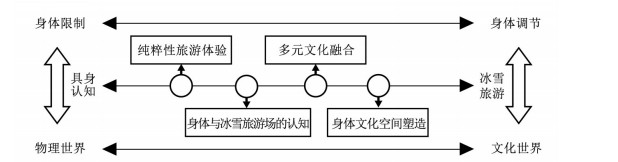

2 身体与冰雪旅游场的互动关系 2.1 身体的限制与调节作用冰雪旅游场在游客心中的“映像”是身体的活动造成的,形成何种“映像”依赖于身体的活动能力[7]。由于冰雪旅游场具有较强参与度的体验要求,无形中对游客的身体产生限制性约束。在具身认知的思想家看来,思维与认知很大程度上是依赖与发端于身体的,身体的构造、感官和运动系统的活动方式决定了我们怎样认知世界,决定了我们思维风格,塑造了我们看待世界的方式[12]。同时,身体自我还带有很强的社会意义[26],通过身体运动与冰雪旅游场产生紧密的互动关系,将空白的机械场地转变为地方文化、身体文化与冰雪文化等多种文化形态交织的文化空间,即身体在冰雪旅游场中具有限制与调节的双重作用,见图 2。

|

图 2 冰雪旅游场中身体的限制与调节过程 Fig.2 Body Restriction and Adjustment Process in the Ice and Snow Field |

在冰雪旅游场中,游客通过交错的身体快感与痛感得以唤醒身体,进而实现身体的畅爽体验(flow experience) [13],激烈的心跳、急促的呼吸、扭曲的面孔、紧张的肌肉、刺痛的皮肤与出汗的手心等都是冰雪旅游体验中重要的组成部分[4]。身体的感知体验虽然给游客带来较强的愉悦感,但值得注意的是,在追求快速流动的感官刺激的同时,身体在某种程度上忽略了冰雪旅游场的静态体验。正如徐英所提出的对“外物烘托‘氛围场’”的忽视与淡然[14],这种偏颇性行为容易导致游客形成单纯地追求身体的物理性刺激,而成为无身体意义、文化空间形塑的物理运动过程,也就不符合感觉—运动生成论的初衷。具身体验来源于身体、场景、身体与场景的互动三方面的协同作用[13],任何环节的缺位都将无法实现真正的沉浸式感受。诚然,身体通过技术手段(可穿戴设备、虚拟现实场景中的人机互动以及无所不在的交互界面等) 扩大了游客的认知领域[27],但事实上,这种技术设备需要匹配更具有认知深度的思想与旅游目的,否则便容易产生身体体验与内心感知的鸿沟,也就无法完成游客与冰雪旅游场互动所形成的意义建构过程[4]。

身体经验是建构冰雪旅游文化空间的源泉,这种建构是通过活动的、鲜活的冰雪旅游生理性体验进行的[7]。对于冰雪旅游场而言,身体“在场”参与是一种特殊的存在状态,也是身体与身体、身体与周围“场”的一种特殊关系,意味着能够影响,甚至直接操控、改变冰雪旅游场的周围事物[23]。同时,身体自我带有较强的社会意义[26],依赖于游客的社会文化网络对冰雪旅游场发挥着调节作用。游客作为冰雪旅游场的重要参与者,“表演”着人与人、人与物的交互过程,由个体性的身份符号共同组建成冰雪旅游场的文化空间。从社会文化意义而言,身体是在社会性、文化性的内部构建起来的,其中夹杂着文化、性别、政治等不同角色色彩[21]。游客将自身对冰雪旅游的认知、具身体验感受结合起来,形成对冰雪旅游场文化意义的批判性审视,同时将身体嵌入(embedded) 到冰雪旅游场中[12],主动或被动地参与着冰雪旅游场的文化空间建设过程。由于身体认知与情绪在生成论视域下统一参与到冰雪旅游场的意义建构过程,因而游客个体的认知与情绪也必将反映在冰雪旅游场中,使其具有了具身、嵌入、延展与生成特征[4]。这些特征与身体参与过程对于冰雪旅游场而言都是极为重要的,其中包含着游客群体的自我认同与文化空间建构过程[28]。

2.2 冰雪旅游心理场与物理场的营造心理场与物理场是旅游体验领域中旅游场研究的核心特征[14],是作为远因而存在的氛围情境与作为近因而存在的行为情境相互作用的产物[17]。在冰雪旅游场中,游客将具身体验的心理需求付诸实践,形成游客对冰雪旅游场的心理认知、意志,实现情绪与情感的联结[18]。畅爽体验成为游客在冰雪旅游场中一种理想的内部体验状态,乐趣与享受充斥着冰雪旅游过程,并使得游客产生对运动过程的控制感[13]。事实上,伴随地理位置的向南推移,冰雪旅游活动的参与频率随之减少[29]。作为体育旅游的专项,能够将冰雪旅游意愿付诸现实的游客,几乎都会对冰雪旅游具有较高的心理期望与体验要求。游客将意识、思维与情绪均调节为对冰雪旅游的积极倾向[7],形成冰雪旅游心理场建设的正向驱动力。在冰雪旅游活动中,当不同的冰雪旅游资源对游客的感官产生刺激时,游客会被某些资源所吸引,而对其他资源主动或被动地视而不见[30],于是产生对冰雪旅游场普遍认知下的游客个体认知差异性。

冰雪旅游给予游客的景观亲切感与跨时空的情感共振需要物质基础[31],即冰雪旅游物理场承载着游客的活动、情感与记忆。冰雪旅游装备、冰雪旅游器材、冰雪旅游设施、冰雪旅游场地及标准等物质共同构建着冰雪旅游物理场。在冰雪旅游物理场中,受游客行为与动机的主导,游客既可以享受外物烘托的静态氛围场,同时也可以体验足以唤醒游客身体记忆与心理记忆的各种刺激性活动[14]。在冰雪旅游情景化体验过程中,游客借助各种外在设施与器材,如滑冰鞋、雪橇、索道等,实现身体与冰雪旅游场的互动,并通过人与人、人与物等形式建构主体间性的社会过程,成为聚集与释放情感能量的重要因素[17]。不可否认的是,单纯的冰雪旅游物理场无法有效满足游客的具身体验需求,缺乏游客身体、社会文化作用的冰雪旅游物理场只能是机械冷漠的实物。以国家体育场(鸟巢) 为例,承载着“双奥”赛事活动的文化记忆与空间表征,剖离了这些社会文化价值,国家体育场(鸟巢) 俨然成为一个“巢”形建筑体。任何一个使冰雪旅游心理场与外在物理场相交融的时空框架,都构成了冰雪旅游场的物理寄托,而冰雪旅游场的核心灵魂,是该实时情境下的心理场,它统辖着游客冰雪旅游体验的地理环境与行为环境,赋予其独特的社会文化色彩,指引以一定的演化方向,并因此使冰雪旅游游客自身行为与冰雪旅游场保持总体协调[20]。

3 冰雪旅游场中的身体文化空间 3.1 身体文化空间的形成过程文化空间是各种文化活动事象的表征场域,其中包含着静态的表征空间与动态的空间表征、具象的物质空间与抽象的精神空间、自然的纯粹空间与人文的意义空间等类型[32]。冰雪旅游场中的身体文化空间借鉴Michel Foucault提出的“多层次历时性的积淀”(the sedimentation of layers over time) 文化空间观点[33],认为是以“身体”为核心主体所引发的诸多有形的、无形的文化现象与意义,经过地方文化、冰雪文化等不同层次的文化交织与时间积淀所形成的场域空间。在冰雪旅游场中,游客群体周期性地在特定时间内进行冰雪旅游活动,以身体为媒介践行着带有不同传统习俗、价值观、信仰的文化活动[34]。从个体而言,文化差异显著的“身体”形成特征鲜明的身体文化圈层,并且不同游客的“身体文化圈”相互交织、碰撞,共同作用于冰雪旅游场身体文化空间。从整体而言,无论个体具有多么突出的个性特征,对于冰雪旅游场中的“身体文化空间”均是有益的触碰与探索。因而冰雪旅游场中的身体文化空间兼具不同游客差异化的身体文化,形成最大化的公因子身体文化圈层,游客群体的共同实践、多重身体话语构建、主客互动成为身体文化空间的直接驱动力[35]。

身体文化空间的形成需要较长的时间积淀,相较于冰雪旅游地文化持有者的真实生活空间,冰雪旅游场中的身体文化空间是易被忽视的[36]。身体文化空间的形成与发展伴随着冰雪旅游场的发展步伐,成熟的冰雪旅游场通常具备形态各异、色彩鲜明的身体文化空间,呈现为多元主体情感、精神与意志层面的集体协商,是对冰雪旅游地文化空间的重构[37]。同时,冰雪旅游场中的身体文化空间在演变过程中经历着多次生产与被生产,其生产的激荡过程表现为身体文化空间的不同形态[32]。由于身体文化空间夹杂着复杂的文化符号与社会底蕴,对于身体文化空间的界定,既要跳出人类学非物质文化遗产的“现象学”文化空间,也要跳出传统文化地理学的“物理性”文化空间[38]。

从身体文化空间解构维度而言,身体文化空间至少应包括物质空间、精神空间与社会空间三个层面[25]。多种文化交织形成的身体文化空间在价值塑造与文化传播方面发挥着重要作用,引导着游客对于身体从“物理构造”到“文化认知”的转变。同时,具有较强话语传播与文化感染能力的个体游客,将个性化的“身体文化空间”置于冰雪旅游场综合文化空间中,吸引具有类似运动偏好、文化价值认知的游客群体,从而逐步形成特色化的身体文化空间群。除游客群体发挥主体性建设作用之外,冰雪旅游场中的身体文化空间也应注重把握身体文化、冰雪文化、地方文化的真实性与舞台化[36],协调游客、当地居民、政府、社会组织等多元主体的建设关系与发展网络。对于兼具“人—地—场”交织意义的身体文化空间,决不能单纯从功能主义视角构建,只关注身体文化空间对于冰雪旅游地发展的实用价值,而应将其统摄于自然环境、人的生产生活实践行为、人的精神世界的整体意义中[37]。

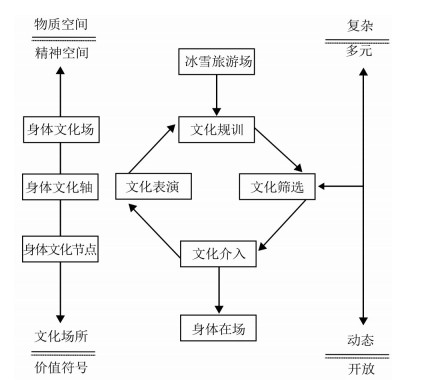

3.2 身体文化空间的结构形态身体文化空间是一个复杂、动态而多元的系统,不同主体对冰雪旅游场中的身体文化空间分别施以文化规训、文化筛选、文化介入与文化表演等实践行为,其行为内容包括对身体文化物质空间、文化场所及精神空间进行渐化改造[35]。依据景观生态学中的“斑块(patch)、廊道(corridor) 与基质(matrix) ”理论[39],借鉴旅游目的地空间结构的旅游节点、旅游轴线与旅游域面等观点[40],将冰雪旅游场中身体文化空间的结构形态划分为:身体文化节点、身体文化轴线与身体文化场[38],见图 3。

|

图 3 冰雪旅游场中身体文化空间的结构形态 Fig.3 Structure of Body Culture Space in the Ice and Snow Field |

冰雪旅游场中的身体文化节点是身体文化空间体验与创建的最小单元,在冰雪旅游场发展初期呈现散点分布[38]。从游客为冰雪旅游体验而行动伊始,游客便以“身体”为核心主体形成流动性的文化空间圈层,并且伴随着冰雪旅游“沉浸式”体验的加深,游客个体的“身体”文化圈不断得以强化,形成冰雪旅游场中身体文化空间的一个节点,无形中具备了文化价值塑造与文化价值传播功能[32]。同时,身体文化节点由于个体的多样性而极具差异化,在以“身体”为核心的,兼具物质承载与精神表达的节点圈层中,夹杂着游客受自然地理空间影响的地方文化,表现为对冰雪旅游“身体”不同的认知态度、意志观念以及行为倾向[25]。每一个身体文化节点都是流动性的、动态性的,并且在身体文化节点之间形成等同关系、从属关系、互补关系、依附关系、松散关系乃至排斥关系等不同的空间关系[38]。在复杂的节点空间关系中,不同身体文化节点的互动与碰撞激荡起新的文化空间形态,身体文化轴线、身体文化场都是从节点开始逐渐演化而成。

冰雪旅游场中的身体文化轴线是有较多相似文化导向与价值意蕴的节点集合,在轴线层面出现“群”的概念,进行着有规律、有导向的文化表达[34]。游客通过身体文化轴线渐次获取“悦耳悦目—悦心悦意—悦志悦神”递进式的审美体验与审美享受,成为身体文化轴线发展的基本美学规律[38]。在身体文化轴线内,具有相似价值取向与行为偏好的“身体”节点进行积极的交流与互动,将其原本所具备的社会“角色”进行分享,针对冰雪旅游活动提出个体化的意见,并受到意见领袖的影响而引导身体文化轴线朝着某个方向发展。不同的身体文化轴线之间同样存在交流与碰撞,交织组成身体文化场的基本构架,它们时刻关注着游客“身体”活动的空间分布、身体间相互关联的文化特质[38],将部分身体文化符号与冰雪旅游活动、冰雪旅游景观内涵相叠合[36],强化、抑或弱化着冰雪旅游场中的不同身体文化力量。同时,身体文化轴线不断集聚、积淀与传承以前各个阶段的地方精神与文化发展成果,在当代特有的“物质条件”与“精神基础”上创造出新的结构形态[41]。

冰雪旅游场中的身体文化场是身体文化节点、身体文化轴线依托和覆盖的区域,是受身体文化节点、身体文化轴线与文化场吸引或辐射影响而形成的腹地[38]。它嵌套在冰雪旅游心理场、物理场之间,是地方文化、身体文化与冰雪文化交叉并联的文化结果,身体文化“场”的形成就是多元文化对接的集中体现[42]。身体文化场的多元性与动态性源于“空间”内涵的复杂性[41],活态性成为冰雪旅游场中身体文化空间的本质属性,反映了空间中身体文化的生存与活动状态,体现了空间的文化价值与内涵[38]。究其原因,冰雪旅游场中身体文化的形成源自游客的自省认知、运动控制以及与外部环境的文化互动,夹杂着人的情感与态度、空间与象征(representation) 的复杂关系[25],“身体”的流动性与动态性便决定了组成身体文化场的结构是相对稳定的。在身体文化场中,存在着诸如宗教文化空间、商贸文化空间、居住文化空间、旅游文化空间与公共文化空间多种身体文化生产场所[32]。多种空间形态共同作用于身体文化场,形成色彩鲜明、个性突出的空间场域。

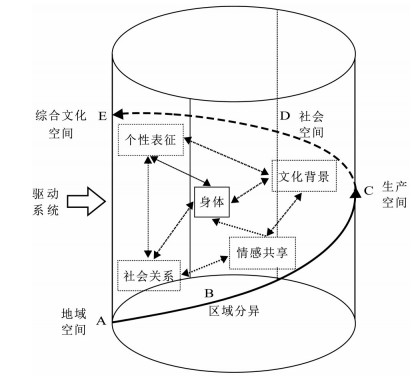

3.3 身体文化空间的迭代变化身体文化空间以“身体主体”(body-subject) 为核心[7],在冰雪旅游场中由游客的运动能力、知觉与身体状况构建出身体的自我价值维度[26],借助具体的、有形的、简单的源域(source domain) [7],形成异于冰雪旅游心理场、物理场的特殊文化场域,并伴随冰雪旅游地的不断演化实现复杂化、多元化的迭代变化,见图 4。

|

图 4 冰雪旅游场中身体文化空间的迭代过程 Fig.4 Interactive Process of the Body Cultural Space in the Ice and Snow Field |

冰雪旅游场中的身体不是先验的,而是经验的、生存的[21]。在身体文化空间形成初期,受制于游客的在场规模,游客“身体”的个性、社会关系、社会与文化背景等因素相对简单[27],身体文化空间与冰雪旅游场的嵌入关系易于搭建,“身体”间存在较为适宜的心理距离与空间距离,可以有效地促进游客展示身体、移情于观看的物象以及证明自我存在的本真性[13]。在游客进行身体文化塑造与传播的过程中,由于社会交往及心—物场“力”的作用,更加凸显了作为体验主体“身体”的互动过程以及场所对人的行为的直接导引性与规范性[14]。这是一种表达身体文化空间意义的程序化活动[17],冰雪旅游场中的身体文化空间逐渐形成以一种引领性主题,对多层次的冰雪旅游活动进行赋彩及约束[20]。在身体文化空间形成初期,其对冰雪旅游场的作用是比较微弱的,是一种先在式、弥漫式与松散式的存在,游客在冰雪旅游场中无时无刻不受这种身体文化空间的影响,并借助中介力量不断延伸发展[18]。

旅游活动的文化属性决定了旅游地本质上是为游客提供一个文化空间[38],冰雪旅游场中的身体文化空间主要由游客塑造,推动着冰雪旅游地由“地域空间—生产空间—社会文化空间—综合文化空间”演变[36]。身体文化空间多元化发展的驱动力主要来自游客规模的扩大、对身体认知的深化以及外界工具(技术) 的推动,游客规模的扩大带来特征鲜明的“身体”个体与群体,由此形成结构更加复杂的身体文化轴与文化交织网络。同时,身体文化的熏陶与引导作用不断加深,游客对身体的认知也发生了由物理结构向精神文化认知的深刻变革。在保持原有身体文化空间基本结构的同时,游客将感觉—运动的大脑机制运用于身体文化空间建设,形成独特的身体文化话语体系[12],有效地在冰雪旅游场中传播着身体文化空间的社会作用。在技术迅速发展的新时代,移动网络与虚拟现实技术以及人工智能技术无疑强化了身体文化空间的建设与传播能力:移动网络可以使人们随时随地的远程在场,“在场”与“身体”实现史无前例的分离,在冰雪旅游场中虚拟的身体得以构造,主体在场的方式彻底更新[5]。同时,冰雪旅游场中的身体活动场景得以不断丰富,由此刺激产生新的身体文化价值与离线认知(off-line cognition) [21],并有效地将身体文化空间的传播领域拓宽,实现了异域的实时情感与文化共享。

4 结论与讨论 4.1 结论身体是游客体验冰雪旅游场的核心主体,借助滑雪板、雪橇等外在工具感受冰雪旅游的生理刺激与文化氛围,并主动抑或被动地参与到冰雪旅游场身体文化空间的建设过程中。本文延续谢彦君在旅游体验领域提出的“旅游场”概念,从“身体”微观层面探索冰雪旅游场中“人—地—场”的互动关系、身体文化空间的形塑过程,研究发现:

(1) 冰雪旅游场是旅游场的一种具象类型,身体结构、活动方式、身体感觉与冰雪旅游运动体验决定了游客怎样看待冰雪旅游、怎样体验冰雪旅游。通过系列的身体运动、身体与冰雪旅游场的交互作用形成身体话语体系,游客将身体感受的信息进行加工,从而基于静态的景观审视与动态的运动体验形成对冰雪旅游场的独特认知。这种认知方式要求游客必须“在场”,即“身体”必须“在场”,游客通过交错的身体快感与痛感唤醒身体,将具身认知与具身体验结合起来,进而实现在冰雪旅游场中的沉浸式体验。

(2) 身体与冰雪旅游场及其衍生文化间存在着耦合关系。在耦合交互的发展关系中,身体由于主观能动性以及外在工具的推动作用,在冰雪旅游场中表现出较为显著的限制与调节作用,并将“身体”作用于冰雪旅游场的“表演舞台”,不断重塑着冰雪旅游场的文化价值。冰雪旅游场根据“心与物的统一”,可将其拆分为冰雪旅游心理场与物理场,为游客的冰雪旅游体验提供景观亲切感以及跨时空情感共振的物质基础。难以否定的是,单纯的冰雪旅游物理场难以有效满足游客的具身体验,缺乏身体作用、社会文化熏陶的冰雪旅游物理场只能是机械冷漠的实物,冰雪旅游场的情感、文化与价值不可或缺。

(3) 借鉴旅游目的地节点、轴线与域面的空间结构观点,结合身体文化的动态性与开发性,冰雪旅游场的身体文化空间结构可划分为身体文化节点、身体文化轴与身体文化场,并伴随着冰雪旅游地的不断发展实现结构形态的渐化演变。从身体文化空间结构而言,身体文化空间至少应包括物质空间、精神空间与社会空间三个层面,由文化空间、冰雪文化、地方文化等多元文化交织形成的文化空间,在冰雪旅游场的价值塑造与文化传播方面发挥着重要作用,引导着游客对身体由“物理构造”到“文化认知”的深度转变,有效地促进着冰雪旅游游客展示身体、移情于观看的物象以及证明自我存在的本真性。

4.2 讨论身体作为人的主体,在某种意义上,“我们”就是“身体”,用身体来体悟感知外在流动性的世界。但事实上,身体是极易被忽视的,无论是国家战略,抑或是经济导向的产业发展,很难将人民的“身体”纳入其中,甚至从社会文化意义层面而言,学界对“身体”的关注也是不足的。本文对冰雪旅游场中的游客“身体”进行探索,遵循谢彦君“旅游是体验,体验须具身”命题[13]以及Small“具身本体论”范畴[43],关注游客“身体”在冰雪旅游场中的主体性建设价值,区别于Woermann从表演理论出发对冰雪旅游游客身体的认知,其认为:“滑雪者在空中飞翔并表演各种动作,每天不会超过120—180次范围”[13, 44]。冰雪旅游作为Gibson所提出的一种参与型体育旅游(active sport tourism) [45],相较于徐英构建的“草原旅游场”,所形成的冰雪旅游场域更加强调游客身体的深度参与[14],并由于具备的较强季节性、专业性、刺激性与危险性成为区别于其他旅游场的独特场域。

从身心一体的具身体验命题而言,冰雪旅游场的沉浸式体验要求身体的“在场”,身体在冰雪旅游场中基于运动—感知式的认知方式看待着冰雪旅游场的物理构造及其社会文化底蕴。但从旅游业现实发展的张力来看,快速发展的技术似乎突破了冰雪旅游场对身体“在场”的客观要求,移动网络与虚拟现实技术以及人工智能技术无疑强化了身体文化空间的建设与传播能力:移动网络可以使人们随时随地的远程在场,“在场”与“身体”实现史无前例的分离,主体在场方式得以彻底改变。但脱离了身体在场的冰雪旅游体验难以有效感受冰雪旅游氛围场,弥漫在冰雪旅游场的身体文化也难以有效体会,更难以实现全身心沉浸式的过程体验。在后冬奥时代,2022年北京冬奥会的举办潜移默化地影响着人们的心理认知,冬季冰雪运动与文化价值底蕴不断挖掘,拓展了游客身体的极限运动文化空间[46-47],以国家平台唤醒了冰雪旅游主体的个体记忆、集体认同与情感链接,“冰墩墩”“雪容融”成为中国冰雪旅游游客的心理上重要的象征性符号,重拾起人与自然融合的精神意义。

| [1] |

Jin S H, Yang J, Wang E X, et al. The influence of high-speed rail on ice-snow tourism in northeastern China[J]. Tourism Management, 2020, 78: 104070. DOI:10.1016/j.tourman.2019.104070 |

| [2] |

Fischer A, Olefs M, Abermann J. Glaciers, snow and ski tourism in Austria's changing climate[J]. Annals of Glaciology, 2011, 52(58): 89-96. DOI:10.3189/172756411797252338 |

| [3] |

Li X X, Song L L, Wu H, et al. Optimization of ice and snow sports industry chain structure based on sensor network communication and artificial intelligence[J]. Mobile Information Systems, 2021, 7267006. DOI:10.1155/2021/7267006 |

| [4] |

叶浩生, 苏佳佳, 苏得权. 身体的意义: 生成论视域下的情绪理论[J]. 心理学报, 2019, 53(12): 1393-1404. [Ye Haosheng, Su Jiajia, Su Dequan. The meaning of body: A theory of emotion from the perspective of generative theory[J]. Acta Psychologica Sinica, 2019, 53(12): 1393-1404.] |

| [5] |

孙玮. 交流者的身体: 传播与在场——意识主体、身体-主体、智能主体的演变[J]. 国际新闻界, 2018, 40(12): 83-103. [Sun Wei. Communicator's body: Communication and presence: Evolution of conscious subject, body-subject and intelligent subject[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2018, 40(12): 83-103.] |

| [6] |

Hovelsrud G K, Poppel B, van Oort B, et al. Arctic societies, cultures, and peoples in a changing cryosphere[J]. Ambio, 2011, 40: 100-110. |

| [7] |

叶浩 生". 具身"涵义的理论辨析[J]. 心理学报, 2014, 46(7): 1032-1042. [Ye Haosheng. Theoretical analysis of the meaning of "embodied"[J]. Acta Psychologica Sinica, 2014, 46(7): 1032-1042.] |

| [8] |

Strauss-Mazzullo H. Shovelling snow in finnish lapland: social and aesthetic perspectives on an everyday activity[J]. Polar Record, 2020, 56(e32): 1-14. DOI:10.1017/S0032247420000339 |

| [9] |

Yang B, Wang S H, Yu S R, et al. Soft-mobility in a winter-dominant city: A case study by comparing nordic and non-nordic residents in umea[J]. Cities, 2020, 102: 102727. DOI:10.1016/j.cities.2020.102727 |

| [10] |

Varnajot A, Saarinen J. Emerging post-Arctic tourism in the age of Anthropocene: case Finnish Lapland[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2022, 22(4/5): 357-371. |

| [11] |

Welling JT, Arnason T, Olafsdottir R. Glacier tourism: a scoping review[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(5): 635-662. DOI:10.1080/14616688.2015.1084529 |

| [12] |

叶浩生. 具身认知: 认知心理学的新取向[J]. 心理科学进展, 2010, 18(05): 705-710. [Ye Haosheng. Embodied cognition: A new approach to cognitive psychology[J]. Advances in Psychological Science, 2010, 18(5): 705-710.] |

| [13] |

谢彦君, 吴凯, 于佳. 体育旅游研究的历史流变及其具身体验转向[J]. 上海体育学院学报, 2019, 45(11): 16-30, 60. [Xie Yanjun, Wu Kai, Yu Jia. The historical change of sports tourism research and its transformation of embodied experience[J]. Journal of Shanghai University of Sport, 2019, 45(11): 16-30, 60.] |

| [14] |

徐英, 谢彦君, 卫银栋. 旅游场的范畴建构——具身体验视角的思辨与草原旅游场的实证研究[J]. 经济管理, 2018, 40(10): 140-155. [Xu Ying, Xie YanJun, Wei Yindong. Category construction of tourism field: Speculation from the perspective of embodied experience and empirical research on grassland tourism field[J]. Economic Management, 2018, 40(10): 140-155.] |

| [15] |

白鹤松. 冰雪产业发展研究综述[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(S1): 452-455. [Bai Hesong. Review on the development of ice and snow industry[J]. China Population, Resources and Environment, 2016, 26(S1): 452-455.] |

| [16] |

姜海涛. 旅游场: 旅游体验研究的新视角[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2008(3): 321-325. [Jiang Haitao. Tourism field: A new perspective of tourism experience research[J]. Journal of Guilin Tourism College, 2008(3): 321-325.] |

| [17] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [Xie Yanjun, Xu Ying. Interactive ritual in tourism field: A dynamic analysis of emotional energy of tourism experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15.] |

| [18] |

王泓砚, 谢彦君, 王俊亮. 凝视性景观与互动性景观——旅游场景观类型对游客地方感的结构性影响[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 80-94. [Wang Hongyan, Xie Yanjun, Wang Junliang. Gazing landscape and interactive landscape: The structural impact of tourist landscape types on tourists' sense of place[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 80-94.] |

| [19] |

谢彦君. 旅游体验研究: 一种现象学的视角[M]. 天津: 南开大学出版社, 2005: 10-51. [Xie Yanjun. Research on Tourism Experience: A Phenomenological Perspective[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2005: 10-51.]

|

| [20] |

谢彦君. 旅游体验的情境模型: 旅游场[J]. 财经问题研究, 2005(12): 64-69. [Xie Yanjun. Situational model of tourism experience: Tourism field[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2005(12): 64-69.] |

| [21] |

杨庆峰. 物质身体、文化身体与技术身体——唐·伊德的"三个身体"理论之简析[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2007(1): 12-17. [Yang Qingfeng. Material body, cultural body and technical body: Abrief analysis of don Yide's "three bodies" theory[J]. Journal of Shanghai University (Social Sciences Edition), 2007(1): 12-17.] |

| [22] |

Ward D, Silverman D, Vilalobos M. Introduction: The varieties of enactivism[J]. Topoi, 2017, 36(3): 365-375. |

| [23] |

赵建国. 身体在场与不在场的传播意义[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015, 37(8): 58-62. [Zhao Jianguo. The communication significance of physical presence and absence[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2015, 37(8): 58-62.] |

| [24] |

沈宇彬. 客观时间性、知觉时间性、身体时间性——梅洛-庞蒂前期身体现象学的时间逻辑[J]. 哲学动态, 2022(2): 76-84. [Shen Yubin. Objective temporality, perceptual temporality and body temporality: The temporal logic of early merleau-ponty body phenomenology[J]. Philosophical Trends, 2022(2): 76-84.] |

| [25] |

伍乐平, 张晓萍. 国内外"文化空间"研究的多维视角[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2016, 37(3): 7-12. [Wu Leping, Zhang Xiaoping. Multi-dimensional perspective of "cultural space" research at home and abroad[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2016, 37(3): 7-12.] |

| [26] |

曾向, 黄希庭. 国外关于身体自我的研究[J]. 心理学动态, 2001(1): 41-46. [Zeng Xiang, Huang Xiting. Foreign research on the body self[J]. Trends in Psychology, 2001(1): 41-46.] |

| [27] |

刘海龙, 束开荣. 具身性与传播研究的身体观念——知觉现象学与认知科学的视角[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2019, 47(2): 80-89. [Liu Hailong, Shu Kairong. The concept of body in the study of embodied and communication: The perspective of perceptual phenomenology and cognitive science[J]. Journal of Lanzhou University (Social Sciences), 2019, 47(2): 80-89.] |

| [28] |

文军. 身体意识的觉醒: 西方身体社会学理论的发展及其反思[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2008, 40(6): 73-81. [Wen Jun. The awakening of body consciousness: The development and reflection of western body sociology theory[J]. Journal of East China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2008, 40(6): 73-81.] |

| [29] |

杨越, 骆秉全, 金媛媛. 我国居民冰雪运动消费困境与促进策略[J]. 体育文化导刊, 2019(7): 19-24. [Yang Yue, Luo Bingquan, Jin Yuanyuan. The dilemma and promotion strategy of ice and snow sports consumption of Chinese residents[J]. Sports Culture Guide, 2019(7): 19-24.] |

| [30] |

李光, 李艳翎. 中南地区冰雪体育旅游资源价值实现研究[J]. 中国体育科技, 2015, 51(4): 117-124. [Li Guang, LI Yanling. Research on the value realization of snow and ice sports tourism resources in central and southern China[J]. China Sport Science and Technology, 2015, 51(4): 117-124.] |

| [31] |

李慧. 后冬奥时代冰雪旅游景观的"视觉性"生产研究[J]. 体育与科学, 2022, 43(2): 49-55. [Li Hui. Research on the "visual" production of ice and snow tourism landscape in the post-winter olympics era[J]. Sports & Science, 2022, 43(2): 49-55.] |

| [32] |

范春. 古镇多元文化空间生产的冲突与调适——以C市H区L古镇为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(5): 89-95. [Fan Chun. Conflict and Adaptation of multi-cultural space production in ancient town: A case study of L ancient town, H district, Ccity[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences), 2020, 40(5): 89-95.] |

| [33] |

Foucault M. L' archéologie du savoir[M]. Paris: Editions Gallimard, 1969: 12.

|

| [34] |

张晓萍, 李鑫. 基于文化空间理论的非物质文化遗产保护与旅游化生存实践[J]. 学术探索, 2010(6): 105-109. [Zhang Xiaoping, Li Xin. Intangible cultural heritage protection and tourism survival Practice based on cultural space theory[J]. Academic Exploration, 2010(6): 105-109.] |

| [35] |

胡静, 谢鸿璟. 旅游驱动下乡村文化空间演变研究——基于空间生产理论[J]. 湖北民族大学学报(哲学社会科学版), 2022, 40(2): 99-109. |

| [36] |

桂榕, 吕宛青. 民族文化旅游空间生产刍论[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 154-160. [Gui Rong, Lv Wanqing. Discussion on spatial prodution of ethnic cultural tourism[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 154-160.] |

| [37] |

周梦, 卢小丽, 李星明, 等. 乡村振兴视域下旅游驱动民族地区文化空间重构: 一个四维分析框架[J]. 农业经济问题, 2021(9): 68-79. [Zhou Meng, Lu Xiaoli, Li Xingming, et al. The reconstruction of cultural space driven by tourism in ethnic minority areas from the perspective of rural revitalization: A four-dimensional analysis framework[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(9): 68-79.] |

| [38] |

李星明, 朱媛媛, 胡娟, 等. 旅游地文化空间及其演化机理[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 174-179. [Li Xingming, Zhu Yuanyuan, Hu Juan, et al. Cultural space of tourist destination and its evolution mechanism[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 174-179.] |

| [39] |

Cantwell M D, Forman R T T. Landscape graphs: Ecological modeling with graph theory to detect configurations common to diverse landscapes[J]. Landscape Ecology, 1993, 8: 239-255. |

| [40] |

卞显红. 城市旅游空间结构形成机制分析——以长江三角洲为例[D]. 南京: 南京师范大学, 2007: 26-31. [Bian Xianhong. Analysis on Formation Mechanism of Urban Tourism Spatial Structure: A Case Study of Yangtze River Delta[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2007: 26-31.]

|

| [41] |

侯兵, 黄震方, 徐海军. 文化旅游的空间形态研究——基于文化空间的综述与启示[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 70-77. [Hou Bing, Huang Zhenfang, Xu Haijun. Research on spatial form of cultural tourism: A review and inspiration based on cultural space[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 70-77.] |

| [42] |

王钧, 张文鹏. 少数民族节庆体育文化的空间生产与认同研究——以屏边苗族花山节为例[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 42(6): 93-102. [Wang Jun, Zhang Wenpeng. Research on the spatial production and identity of ethnic minority festival sports culture: A case study of Miao Huashan Festival in Pingbian[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities (Philosophy and Social Science Edition), 2019, 42(6): 93-102.] |

| [43] |

Small J, Darcy S, Packer T. The embodied tourist experiences of people with vision impairment: Management implications beyond the visual gaze[J]. Tourism Management, 2012, 33(4): 941-950. |

| [44] |

Woermann N. On the slope is on the screen: Prosumption, social media practices, and scopic systems in the freeskiing subculture[J]. American Behavioral Scientist, 2012, 56(4): 618-640. |

| [45] |

Gibson H. Sport tourism: A critical analysis of research[J]. Sport Management Review, 1998, 1(1): 45-76. |

| [46] |

吴卅, 郭静. 政策工具视角下温哥华冬奥会大众身体活动促进政策分析及启示[J]. 中国体育科技, 2018, 54(1): 33-38, 104. [Wu Sa, Guo Jing. Policy analysis and implications of mass physical activity promotion in Vancouver Winter Olympics from the perspective of policy tools[J]. China Sport Science and Technology, 2018, 54(1): 33-38, 104.] |

| [47] |

刘兰. 极限冰雪运动纪录片的美学空间与文化表达[J]. 中国电视, 2021(11): 9-14. [Liu Lan. Aesthetic space and cultural expression of extreme ice and snow sports documentary[J]. China Television, 2021(11): 9-14.] |