2. 东京大学 综合文化研究科,东京 1538902;

3. 中山大学 数字人文联合研究院,广州 510275;

4. 南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海),珠海 519000

2. Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, Tokyo 1538902, Japan;

3. United Research Institute for digital Humanities, SunYat-Sen University, Guangzhou 510275, China;

4. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory(Zhuhai), Zhuhai 519000, China

伴随着近年旅游业的发展[1]和城市再开发的进程[2],租界这一类特殊的城市空间,因其独特的历史记忆和城市风貌受到社会各界的广泛关注。租界源于帝国主义对中国的侵略。1842年以来,西方国家通过一系列不平等条约在中国各大城市强行“租用”了一批土地,进行城市建设、居住、商业活动,形成了独立于中国主权之外的西方式生活空间,被称为租界。殖民者将欧美的物质文明、社会制度、审美意趣等西方社会、文化要素移植到这一空间,并在城市的历史发展过程中与本地文化持续互动,形成了独立于本地城市环境之外的独特的社会文化空间[3],租界逐渐发展成为西方文明在近代中国社会中的“飞地”[4]。租界空间的形成与发展同所在城市的社会环境密切相关,基于不同历史境遇对城市的理解,都能从该城市的租界空间中发掘出相应的意识形态意义[5],可以说租界承载了所在城市的近代历史与记忆。以广州市沙面岛为例,自第二次鸦片战争被英法“租用”以来,在近一百年的殖民统治中,发生在广州的一系列重大历史事件几乎都与沙面相关,沙面承载了广州的城市记忆,与广州的城市发展息息相关,深深印刻在广州的历史文脉中[6]。

空间是社会关系的集合[7],主体对特定空间形象的感知在一定程度上是对自身所处社会关系、话语关系的反映[8, 9]。对沙面空间形象所承载的文化意义的解读,有助于加深对近代广州城市历史的理解。由于1949年前沙面作为英法租界限制中国人的自由进出,广州公众难以接触同一个城市中近在咫尺的沙面,其空间形象的感知只能来自于报业话语的表征与引导。探讨以媒体话语为代表的大众话语体系对近代沙面的空间形象的建构,有助于进一步理解空间与社会的关系。

随着新文化地理学的发展,研究对象逐渐从自然、客观的实在世界,扩展到包括大众传播媒介所表征的世界[10],关注话语(discourses) 在空间形象建构中的作用[11, 12]。在地理学意义中,形象(image) 这一概念往往被认为与真实(real) 相对应[13],特定空间的形象被认为与该空间的现实地理环境相区分,存在于人们的头脑、心目或新闻、影视作品等大众传媒话语中[10],是对某特定空间的信念、想象和印象的综合[14]。本文所关注的是近代报业文本中所呈现的沙面空间的媒介形象。地理学意义上的文本(text) 是指与书面表达相联系的一系列表达方式,包括文学作品、广告、新闻等形式,有时也包括景观等广义上的文化形式[15]。对文本的关注往往与更开放的、被称为“话语”的结构相联系,文本被视为是组成话语结构的具体成分[15]。人文地理学领域有关话语的概念主要受到Foucault的影响[16]。话语可以视为是一组有着共同主题、起着统一作用的陈述和文本[17],是一系列“引导或限制人们的认知与实践的规则与框架”[15]。Foucault[18]认为,话语的生产并非随机的,话语的排列、出现的时机、指涉的对象都受到权力关系的制约,是特定社会环境下的产物,带有特定的目的与意图;而生产出的话语反过来又通过传播影响了他者的认知,从而维系了这一权力关系。正如Foucault[19]所言,他所关注的是某人在某地说出某事的原因,以及说出此事所造成的影响。基于“Foucault的话语/权力观,媒体话语对特定空间形象的建构过程并非是对地方现实环境的“客观”记述,而是有目的地对地理现实的再现与表征,是基于自身主观性对真实存在的地理空间的“地理想象”[20]。

因此,关注有关沙面的近代报业文本,复原媒体话语对沙面进行地理想象的过程,探讨这一形象的生产与近代广州的政治、社会、文化等要素之间的互动关系,有助于解读租界的空间形象的生成机制,加深对城市发展历史的理解。

1 租界与地理想象地理学对租界空间的研究已经有了不少成果。从历史地理学的角度,一些学者讨论了租界空间与近代城市空间发展之间关系,指出租界边界的调整[21]和租界空间的扩张[22] 都会对城市的整体发展格局产生影响;从文化地理学的角度,有学者关注租界的景观风貌的塑造,指出城市管理者是塑造租界物质景观的主体,城市管理者的更迭则促进了景观的重构[23];此外,基于城市更新[2]、城市整体风貌规划[24]等情景,还有一些学者探讨了租界的物理空间与所在城市建设之间的关系。具体到广州沙面案例,李倩菁等[3]基于空间生产理论,认为受到西方殖民者、广州的城市管理者、商业资本以及生活在沙面的公众等多元主体的共同作用,现代沙面的空间形象具有殖民空间、旅游文化空间以及日常生活空间等多重属性。赵昭等[25]关注沙面的殖民历史与旅游者体验间的关系,认为游客对租界空间的情感体验并不等同于对殖民历史的感知,沙面的景观意义通过旅游这一形式被持续讨论与再生产。

既往文献主要关注租界的实体空间的生产,而缺少对大众话语体系中所呈现的租界空间形象的讨论。尤其是1949年以前的租界空间作为排他性的西方领事馆区,大众话语实质上是对租界空间作为拟象(simulara) 的意义生产。另一方面,现有有关租界的研究虽然承认现代社会下租界的空间形象具有殖民空间、旅游文化空间等多重属性,但对近代时期的租界的空间形象则多将其表述为“西方殖民者主导下的殖民空间”的单一形象[3, 23, 25, 26]。这种对近代时期租界空间形象的一元化解读既忽略了其形象所具有的多种可能性,又缺少对在地政府、中文媒体等西方以外的主体在租界空间意义生成过程中作用的关注。

空间形象密切相关的概念是地理想象(geographical imagination)。这一概念最早由Wright[27]提出,其认为人们对未知的地理环境存在一种主观的感知,这一感知的过程即被称为地理想象。该理论真正意义上的应用始于Said对东方主义的批判性研究,Said指出西方通过话语权与话语体系对“东方”形象的表征是一个地理想象的过程,西方话语对东方形象的建构不是基于东方的现实地理环境而是基于自身对东方带有政治意图的主观性的想象,该过程体现了西方对东方支配性的权力关系[28]。Gregory[29]则基于西方对埃及的想象的实证研究,剖析了西方媒体话语对东方的想象过程,拓展了地理想象理论在地理学领域中的应用。地理想象概念肇始于后殖民领域,近年来逐步被拓展到旅游[30]、种族[31]、地缘政治[32]等领域的研究。

以报纸、杂志等媒体为代表的大众话语体系生产并传播地方知识,被认为是地理想象的重要生产场所与传播渠道[9]。媒体话语被认为反映了话语生产主体的欲求,地理想象即权力经由话语塑造空间形象的过程[28, 29, 33]。这一过程中,空间被人为划分为“我者空间”和“他者空间”[34],我者与他者构成一对互为镜像的主客体[35],我者通过想象的方式创造性地建构他地的过程是地理想象研究的重要议题[36]。我者空间的建立依赖于对他者空间不平等地表征,通过生产有关他地的表征符号,将他地表征为与自身相对立的客体,从而促进了主体的建构。我者通过话语体系对他地有意识地表征过程反映了二者间不平等的支配性关系,对这一过程中权力关系的强调是地理想象研究的重点[29]。Winders[37, 38] 通过分析南北战争后有关美国南方的报道、游记,指出通过将美国南方表征为与美国北方相对立的、落后的、欠发达的他者空间,以北方为代表的美国意志被建构,南方被他者化的过程体现了内战后美国南北方间不平等的权力关系对地理空间的塑造。类似有关话语霸权的研究也被应用于分析媒体对国家的形象建构上[39]。

一些学者认为对于地理想象的关注不应局限在对权力话语关系的讨论中,话语生产主体对他地空间的想象还受到主体所处的社会环境与自身经历的制约,寓于更广泛的社会关系的建构之中[8, 9]。Harvey[8]将微观尺度下的地理想象过程视为一种“空间意识”,通过对特定地方地理知识的传播,公众建立了对特定地方的认识,加强了人与地方间的联系,重新定位了自身在空间中的位置。在这一过程中,媒体话语生产主体对特定空间形象的感知受到其在自身社会经历中所产生的地方经验的影响,表现出强烈的主体性[36]。不同主体由于社会经历的差异,对同一空间的形象存在差异化的感知[40],主体对特定空间的地理想象过程被嵌入不同主体的社会经验,融入社会建构过程,是对个人经验、地方经验、社会背景的综合反映。Morreal[41]通过分析美国杂志刊载的墨西哥食品“特玛栗(tamale) ”所蕴含的种族形象,指出特玛栗承载了美国对墨西哥的地理想象,其所隐喻的墨西哥的国家形象的变化反映了美西战争的进程和二十世纪初美国霸权的发展。安宁等[20]关注广州非裔社区的地理想象,指出非裔社区他者化形象的建构是对地方城市治理、中非国际关系等多尺度社会政治实践过程的反映,媒体话语对非裔社区的表征是地方、国家、国际等多尺度现实政治的投影、不断纠葛,持续变化的过程。

总的来说,既往文献均指出地理想象视角下他者空间形象的生成受到包含权力关系在内的多重社会关系的制约,并充分强调这一过程中媒体作为生产场所与传播渠道所发挥的作用。然而,目前有关媒体话语与地理想象关系的研究仍可商榷。首先,对地理想象的动态性的认识。一些学者已经批判了Said将西方对东方的想象视为一种亘古不变的文化本质的看法,认为地理想象应该是一种社会建构,呼吁关注地理想象的动态性[42, 43]。然而,现有的实证研究虽然指出媒体对特定空间的地理想象作为一种社会建构的过程,寓于特定的时代背景之中[20, 41],但大都限于对某一时代的地理想象的关注,并未详细说明地理想象的动态性与不同时代社会建构之间的关联,缺少对这种动态性生产过程的关注。其次,媒体话语生产背后多主体的角色。地理想象的研究虽然讨论了媒体话语与地理想象生产之间的关系[20, 37, 39, 40],但多将前者视为一元主体,缺少对媒体话语内部多元生产主体相互关系的关注。此外,现有的研究多强调特定时期媒体话语对地理想象的生产,而缺少对其在历史过程中多元性、混杂性的讨论。

因此,本文拟通过对有关沙面的近代报业文本进行分析,揭示近代报业话语对沙面的想象过程,关注沙面地理想象动态变化过程中多元主体的作用机制,及其与社会建构之间的关系,以丰富地理想象的研究。

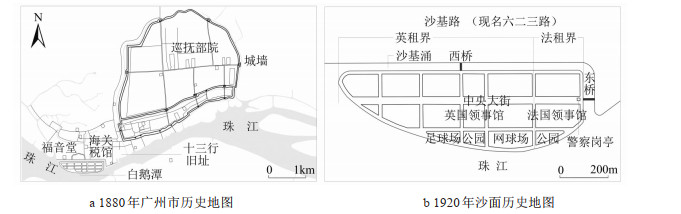

2 案例地、数据、方法 2.1 案例地介绍沙面是珠江中的小岛,面积约为0.3 km2,位于广州市荔湾区,南为白鹅潭,北与六二三路(原名沙基路) 隔沙基涌相望(图 1)。1842年《南京条约》规定开放广州等五个城市为通商口岸,史称“五口通商”;1858年《天津条约》规定西方国家有在通商口岸修建使领馆的权利;1859年,英法选定沙面作为领事馆用地,并进行先期建设;1865年,英国领事馆正式迁入沙面。广州近代历史上多起重大事件的发生都与沙面密切相关,包括1884年罗亚芬事件①、1924年沙面华工罢工事件②、1925年沙基惨案③、1945年抗日战争胜利后沙面回归广州④、1948年沙面英国领事馆被焚事件⑤等,该类事件的发生影响了沙面的社会环境,促使公众对沙面空间形象感知的变化。

2.2 数据与方法研究选取1840—1949年期间“全国报刊索引数据库”作为数据样本,在上述数据库中,以“沙面”为关键词进行电子档案搜索,查找数据库中有关沙面形象的相关报道,并剔除无关信息,经过筛选最终获得样本报道155篇。无关信息包括发生在沙面但与沙面形象无关的报道(如某与某在沙面会面,或某人在沙面某宾馆用餐);政府市政公报(如在沙面修建某工程);虽有“沙面”一词,但与广州沙面毫无关系的报道(如广东新会地方同名沙面)。

基于上述样本数据,本文选用话语分析进行数据处理。话语分析作为一种质性研究的方法,被应用于解释话语产生的社会关系背景,通过分析话语如何被组织并产生社会作用的具体过程,揭示这一过程中隐含的权力关系[16]。Fairclough[44]提出了一个话语分析的三维框架,即微观层面对样本语体结构的考察、中观层面对话语所产生的社会背景的分析以及宏观层面对话语在社会中具体运作机制的关注。本文首先对样本数据进行分类分析和释义分析,分析样本数据的报道倾向、报道主体等特征;其次,结合近代广州的社会历史背景,将样本数据置于相应历史语境进行解读,并考察不同样本之间的相互关联;最后,分析样本数据中所呈现的沙面的空间形象,解释其所产生的社会建构过程及权力关系。

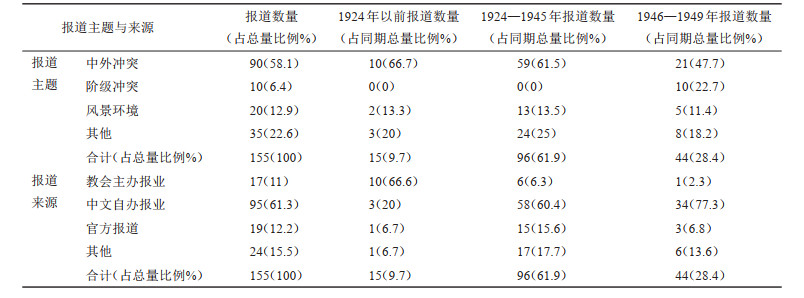

根据所获得样本对报道内容及来源进行分类分析(表 1)。依照报道内容划分为:中外冲突、阶级冲突、风景环境和其它四类。其中,中外冲突主题包括游行罢工、殖民记忆、中外冲突事件等话题;阶级冲突主题包括反映社会贫富差距、表达对国民政府的不满等话题;风景环境主题包括了对沙面风景及西方式生活方式的正面报道;无法归入上述的报道划分为其他。依照报道来源划分为:教会主办报业、中文自办报业、官方报道话语及其他。其中,教会主办报业话语主要为西方在华教会主办,聘请中国知识分子担任主编,并以中文发行的华语报纸;中文自办报业话语来源于中国人自主出资创办的中文报纸;官方报道话语的主要来源为广州的城市管理者,如《国际公报》等政府官方报道或公文;其他报道来源则主要为如《上海总商会月报》等由公众团体兴办的报纸。需要注意的是,广州的城市管理者自1840年以来发生了多次转变。就本研究的样本来源看,1911年之前广州的城市管理者为清朝广东巡抚衙门,1911年至1927年主要为广州国民政府⑥。1927年北伐战争后,国民政府迁都南京,广州的城市管理者主要为南京国民政府广州市政府与广东省政府。

| 表 1 沙面相关报道分析结果 Tab.1 The Analysis of Reports on Shameen |

本研究选取了1924年、1925年爆发的两次沙面事件和1945年抗日战争胜利后沙面回归广州政府管辖两次重大公共事件作为划分时间的依据,将本研究的区间划分为三个阶段:1840—1923年、1924—1945年、1946—1949年。其分类情况如表 1所示。很明显可以看出,近代历史时期有关沙面的报道无论是报道内容还是报道来源,都呈现明显的时间分布特征。从报道内容看,“中外冲突”的相关话题在各个时间段都占比最多,且在1924—1945年达到高峰;阶级冲突的相关报道主要在1946年之后出现;有关风景环境的报道在不同时期都占有一定比例。从报道来源看,百分之六十左右的有关沙面形象的报道内容来源于中文自办报业话语;但在1924年之前,教会主办报业话语构成报道沙面的主要内容来源;来源为政府与公众团体的报道主要集中在1925年后,反映了这一时期关注沙面的话语主体的多元化趋势。

由此可见,媒体话语中有关沙面的报道存在主题内容的多样性、报道来源的多元性,并随时间呈现动态性变化。下文将基于近代报业文本,结合具体历史语境,梳理沙面形象的变化过程和其中多元主体的作用。

3 沙面早期地理形象的建构从物理空间、社会制度等属性来看,沙面在被“租用”后即与广州其他区域产生区隔,成为独立于广州市的特殊空间。1859年,时任英国驻广州领事Parks依照中英《南京条约》,在广州进行租界选址。沙面南邻珠江白鹅潭水域,方便外国军舰出入与停泊,以备随时增援租界的防卫或撤走侨民;北与旧十三行商馆相邻,靠近外国商人的仓库;加之,当时广州的富商巨贾多居住在广州城西、沙面北侧一带,选定沙面作为租界便于同广州的商人、官员往来[26] (图 1a)。基于以上因素,英国方面最终选定沙面作为租界地。成为租界以前,沙面本与广州陆地相联;在沙面成为英法租界后,为避免与中国民众接触,英法当局在沙面北部开挖沙基涌(图 1b),将沙面与广州市从物理空间上进行区隔[26]。同时,以“保护”外国人的安全为名义,英法当局制定了一系列限制中国人的进出的规定,仅允许在沙面工作或在外国人家里帮佣的部分中国员工进出沙面[26]。地理区隔下公众对沙面空间形象的感知只能依赖媒体话语的生产和想象,而近代媒体也乐于扮演这一角色。

|

图 1 广州市沙面位置示意图 Fig.1 Location of Shameen in Guangzhou |

通过对样本数据的分析,本文认为沙面早期空间形象的建构缺少指向性,并未受到权力主体的直接干预,主要由中国国内话语建构,同时受到西方话语的间接影响,是对近代早期中西间矛盾关系的反映。从报道数量看,1924年之前有关沙面的报道仅有15篇,占比不到全部时期的百分之十,说明该时期媒体话语并未对沙面给予足够关注。从报道来源看,教会主办中文报纸共计10篇,占同时期全部报道的66.6%,构成了这一时期沙面相关话题的主要报道来源。从报道内容看,这一时期有关中外冲突话题的报道总数达到10篇,集中关注“罗亚芬事件”,报道英国商行被焚有关事宜。然而,通过对具体文本的分析,研究发现该类报道来源主要为《益闻录》《字林沪报》等西方教会主办的中文报纸,报道内容主要为简单的新闻记述,并不具有明显的情感导向。这类报纸一方面受到主办方的影响,不可避免带有西方化色彩;另一方面,该类报纸的主编多为受过西方教育的中国知识分子,报道话题多关注中国的社会现实,因此可以代表一部分受到西方影响的中国知识分子对社会现实问题的态度[45]。中文报业话语对中外冲突事件的淡化处理一方面反映了西方教会经由主办大众传媒对中外关系施加的间接影响;另一方面则反映了早期中国社会对中外冲突议题关注的缺失。这一现象同时说明,该时期沙面作为殖民空间的属性并未受到中国国内权力话语主体的特别关注与指向性引导。例如,这一时期报道的题目多为“沙面会议”(《益闻录》 1884年387期)、“沙面案定” (《字林沪报》1884年8月28日) 等,内容也多为文言文。如《字林沪报》1884年9月6日“沙面案结”一文所报道:

“西人索赔物业款项,已经定夺。赔偿德人之项先交给一半,而赔偿法人之项则照数补足云。”

沙面的风景环境相关报道是该时期媒体话语的另一关注点,虽然占比较少,但体现了当时中国国内话语对沙面形象的感知。经由媒体对沙面空间环境的再现,该类话语生产并传播了沙面现代化、文明化的地理知识,将沙面建构为有着现代化生活方式的西方文明的窗口,与落后、饱受战乱的广州其他地区形成鲜明对比。该形象的产生既源于对中国社会落后社会现实的反映,又与沙面独特的物质空间环境密不可分。例如1905年第4卷第2期《真光月报》所刊载的“沙面住居”一文如此描述沙面的形象:

“...... (广州)富贵之家,陈设精雅,器物华丽,此诚足悦人眼帘。然苟其亮光不足,风气不清,用水不洁,街道狭隘,则虽有陈设美丽之物,其人亦必神气不清,生命渐弱,难免百病丛生,夭折者多......沙面租界住宅,屋宇玲珑,门扇开通,街道宽广清洁,树木葱茏,足以涤荡瑕秽。后有小涌,潮水涨退,可免秽流。前有鹅潭,一望汪波万顷,生风时来。可去人抑郁之气。居其地者,气清神宁,足以养生延年……临渊羡鱼,不如退而结网。使吾国人皆知卫生,何至让人专美哉......”

总的来说,沙面虽然从物理空间独立于广州本地环境,但早期媒体话语对沙面的想象并不具有明显的指向性,沙面不被视为他者化的特殊空间,而是作为广州市内的先进区域与本地环境相融合,其话语的核心在于对沙面所代表的西方现代文明的表征。该形象一方面受到西方话语的间接影响,另一方面则反映了中国知识分子对西方相关事物的矛盾化认知的社会现实。熊月之[4]认为与西方殖民者在租界内的经济侵略、政治垄断相比,其在文化上的措施相对自由,并未直接在租界内建立西方话语霸权。本文在此基础上认为西方对租界空间形象的建构不一定经由直接的话语表征,而可以通过教会对中文报业媒体施加影响等间接方式。另一方面,早期媒体话语对中外冲突事件的淡化处理和对西方式生活方式的赞美,在一定程度上是对近代早期中国与西方矛盾关系的反映。西方殖民者既是侵略者,又扮演了先进文化的传播者,早期媒体话语对沙面的地理想象寓于这种复杂的中西方社会关系建构之中。此外,该时期沙面复杂多元的空间形象的存在也说明此时沙面的地理想象仍处于自发阶段,缺少明显的指向性,并未受到权力主体的直接引导。

4 沙面地理想象建构的迭代 4.1 尺度重构与景观的再符号化看似偶然的特殊事件的发生揭露了日益积累的社会矛盾,为政府、媒体等多元主体有意识地介入对特定空间形象的表征提供契机,促使其从自发转向有意为之[20]。第一次世界大战后帝国主义对中国侵略的加速促使中国社会中外冲突事件的频发(如上海洋人公园揭帖事件(《人生杂志》 1924年第7期“各界联合会反对沙面苛例大会宣言”)、上海五卅惨案、汉口冲突(《微音》1925年23024期“本社对于“五卅”“汉口”“沙面”事件之主张”等);同时,五四运动和广州国民政府北伐的开展促使社会整体革命氛围高涨、民族意识觉醒;加之近代以来中文自办报业的发展为相关报道的扩散提供传播渠道。在这一社会背景下,1924年沙面华工罢工事件的发生将日益激烈的中外矛盾展露在社会各界面前,1925年沙基惨案的发生则将这一矛盾彻底激化,以此为契机,各主体基于自身关切有意识地介入对沙面形象的表征,沙面作为殖民空间的空间形象正式确立。

城市管理者的官方话语基于自身的政治考量,对沙面采取他者化、尺度化的表征策略,促使沙面向他者化殖民空间的形象转变。从报道内容看,1924年到1945年有关沙面的报道主要集中在“中外冲突”话题,占同时期报道总数的百分之六十。从报道来源看,官方报道来源占比达到15.6%,与其他时期相比达到最高,说明该时期政府主导的官方话语对沙面的表征作用较其他时期最为显著。从具体文本看,与1924年以前对中外冲突事件的忽视相比,这一时期官方话语将参与沙面游行的“爱国”群众与“强暴” “卑劣”的英法帝国主义者进行对立(1925年7月1日“中国国民党上海执行部中央对沙面屠杀事件通电”),一方面突出游行群众的爱国热情和被害的无辜,另一方面则强调沙面的英法殖民者的残暴,通过将二者进行强烈地对比,表征了中外矛盾激烈冲突的沙面形象。例如,1925年14期《陆海军大元帅大本营公报》所刊载的“革命政府对沙面惨案之第一次抗议”一文所述:

“......此次巡行之群众所经行地与沙面尚隔一水,且闸门紧闭,绝无闯入之虞......而沙面英界兵警猝然以机关枪、步枪向隔河巡行之群众轰击;法界兵警闻声亦同时发枪;复有葡国兵舰相继施放大炮,死伤达百数人之多......乃英法葡兵警军舰竟为此灭绝人道之蛮横举动......显系蓄谋杀害。磨牙吮血,实现其帝国主义之面目。”

通过对沙面事件的报道,官方所选择的话语策略,直接影响了公众对沙面作为租界的形象感知和地理想象。具体来看,官方话语对沙面事件的报道策略在于强调该事件的尺度性,通过将沙面冲突发生的原因归结于中外不平等条约的存在,将地方尺度的中外冲突事件上升为全国尺度的反对帝国主义侵略、追求民族独立运动。同时,广州政府还突出强调沙面事件中北洋政府对英法的妥协与对废除不平等条约的消极态度,认为其“为事至愚”“与虎谋皮”,不能顺应革命形势,质疑其执政的合法性。而自身则作为与之对应的革命的政府,致力于废除不平等条约,应当成为合法的“全国之政府”。例如,1925年7月16日第48期《新黎里》杂志所刊载的“中国国民党中央执行委员会废除不平等条约宣言”所述:

“......本党不忍中国之沦于次殖民地,故倡导国民革命以与帝国主义者奋斗,而废除不平等条约即为奋斗之第一目标......盖深知废除不平等条约,必须国民革命之势力已能建设统一全国之政府,然后得见之实行......北京临时执政于二十五日致北京外交团之通牒,以修正条约为请,自表面言之,北京临时执政府似已知废除不平等条约为国民革命运动,大势所趋,不能复抗。故不得不降心向从......北京临时执政之出此,宁不知与虎谋皮,为事至愚......其胆怯、狡诈,惟废除与请求修改,截然二事,国民比不致为此似是而非之举动所惑。则北京临时执政之出此,正与从前满洲政府欲以伪立宪抵制革命,同一心劳。”

在这一过程中,官方话语对沙面作为中外冲突殖民空间形象的建构,锚定了该时期公众对沙面的地理想象。在该语境下,爱国群众—英法领事当局、广州国民政府—北京北洋政府成为两组对立的主客体。通过将英法领事当局和北洋政府建构为与爱国群众相对立的他者,国民政府促进了自身作为支持民族独立的革命政府的我者形象的建构。该过程体现了权力对于空间形象的塑造,经由对沙面空间形象他者化、尺度化的表征,广州国民政府一方面表征了自身的革命形象,为北伐战争的开展争取了社会舆论;另一方面则积极强调自身的政治合法性。

中文自办报业话语呼应并放大了政府对沙面的表征策略,促使沙面他者化空间形象的进一步建构。戊戌变法后报业管制的放松,特别是新文化运动后白话文运动的开展,中文自办报业媒体在二十世纪二十年代迎来了快速发展[45]。与前文所述教会主办报业不同,该类报业媒体由中国人自主创办,采用便于传播的白话文形式,关注社会热点问题,构成了社会舆论中的主导力量[46]。从报道来源看,在1924年到1945年有关沙面报道的来源中,自办报业占比到达百分之六十。从报道内容看,该类报道通过关键词重复与文章情感导向等文本、话语手段,进一步建构了沙面作为他者化殖民空间的形象,并呼应了广州国民政府对自身革命形象的建构策略。例如“广东沙面大惨剧记”(《新声月刊》 1925年第1期)、“沙面英人之大屠杀”(《黔人之声》 1925年21期) 等文直接从题目中将沙面事件定性为屠杀的惨剧。1925年21期《黔人之声》“英人惨杀华人之根本原因及吾人对外所要求之目的”一文中,将“帝国主义”一词重复了二十三次之多。“对于沙面大屠杀的感想”(《新黎里》 1925年47期) 一文则在文章中直接指出沙面事件发生的原因在于“不平等条约”的存在,呼吁公众支持广州国民政府、反对北洋政府,以求达到废除不平等条约的目的。经由一系列权力、话语建构,沙面空间形象中原有的代表西方文明的窗口的意义被彻底瓦解,与爱国群众相对立的他者化殖民空间的形象被重新符号化。例如,1934年第一卷第31期《人言杂志》一篇名为“沙面巡礼”的游记反映了两次沙面事件后公众对沙面空间意义的重新解读:

“沙面,四面环水,铁丝网如临大敌地四周很致密的布置着,里面是恬静的、美化的、凉快的......这里的警察,不是像中国各地着穿白制服,是和香港一样,他们都穿着黄色的军服,警察有西洋人东洋人,也有靠着洋人吃饭的走狗...... (沙面) 也就是外货倾销的场所,经济侵略广州的大本营...... (沙面) 只隔了两丈的光景,主权便归给外人,广州的入超,人民膏血,会源源流出,沙面做了交割地,中国自己的地方,给人做经济侵略的根据地...... (不要)忘记了这块小小的租借地—沙面。”

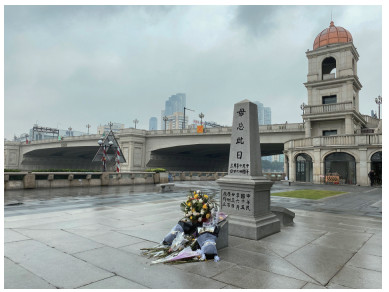

需要指出的是,沙面空间形象的重构不是话语一元的作用,而是多元话语生产主体相互协商,话语、物质等多要素共同作用下的再符号化过程。1925年沙基惨案发生后,广州国民政府将“沙基路”更名为“六二三路”,并在路旁竖立“沙基惨案纪念碑”(图 2)。这一官方建立的物质景观,其意义在官方话语与中文自办报业话语的互动中被持续讨论,并最终成为承载沙面的他者化殖民空间形象的物质符号,印刻在沙面的空间形象之中。例如,1926年8月22日《民国日报》一篇名为“六月廿三路告成”的报道就明确指出,广州国民政府改路名、立石碑的行为“欲市民不忘此日”。而1947年第94期《礼拜六》一篇名为“广州的沙面:从前的英法租界”的报道明确体现出,六二三路与沙基惨案纪念碑所具有的象征意义已经被媒体话语广泛传播,成为承载沙面他者化殖民空间的重要符号:

|

图 2 沙基惨案纪念碑 Fig.2 The Monument of Shakee Massacre 图片来源:笔者自摄。 |

“......如果你在西桥进出,你就一定看见竖立在桥脚下面的那个石碑,倘若在白天,那么你还可以看见石碑上面可这的「无忘此日」四个字......假如你要追问「无忘此日」四个字的由来,那么六二三路,便是你最好的答复;假如你一定要把这个石碑当作一个人的话,那么这个人,也许就是沙基惨案的殉难者......”

这一时期报业文本的话语核心是通过他者化沙面以凝聚爱国主义的社会意识,本质上是对当时中国社会中外矛盾激烈冲突、人民群众渴望民族独立的社会现实的集中反映。1924年、1925年两次沙面事件的发生将日益激烈的中外冲突展示在社会各界面前,为多元主体介入沙面空间形象的表征提供了契机。一方面,该过程体现了权力对空间形象的塑造作用,官方话语基于提升自身合法性、团结群众的革命性等关切,重新发现并强调了沙面作为殖民空间的属性,从全国尺度上将沙面建构为与爱国群众相对立的他者化殖民空间,促使沙面作为他者化的特殊空间从广州本地社会环境中独立出来。另一方面,大众传媒体系是生产与传播有关沙面的地方知识的主要场所。新文化运动后,中文自办报业媒体的发展促使中文自办报业话语在中文舆论场中超越西方话语成为表征沙面的主要力量,经由报业话语对官方所建构的沙面表征符号的呼应、放大与传播,沙面原有的作为西方文化窗口的形象被瓦解并重构,在多元话语生产主体的互动与协商之中,沙面作为他者化殖民空间的形象被正式刻写于沙面的地方记忆中。

4.2 沙面地理想象的混杂化1945年后,伴随着抗日战争的胜利,包括沙面在内的租界回归到国民政府管理。同时,该时期官僚资本的迅速扩张促使当时中国社会整体贫富差距的扩大,激化了社会的阶级矛盾。在新的社会政治经济环境之下,处于社会不同位阶的多元主体,基于自身的新的地方经验与利益关切调整了对沙面的表征策略,对沙面产生了差异化的地理想象。

与1924年沙面事件发生后广州城市管理者对沙面采取全国尺度的他者化表征策略不同,1945年后广州政府强调沙面作为风景文化区的地方尺度属性。这种转变带有明显的政治意图,体现了新的社会环境下权力主体利益关切的转变对空间形象的塑造。首先,1945年后沙面由英法租界转变为广州市直接管理的办公、公园空间,空间机能的转变带来了权力主体对沙面的新的需求。其次,与1924年时作为“全国政府”的广州国民政府不同,1945年的城市管理者为南京国民政府广州地方政府,两者的利益关切截然不同。因此,与前者从提升自身合法性、革命性的全国尺度视角出发他者化沙面的表征策略不同,1945年后的广州城市管理者基于地方现实利益,将沙面建构为代表广州的风景名胜区,以求提升广州在全国的竞争力。1947年第10期《侨声(广州)》就有如下报道:

“欧阳市长,近感广州......文化建设与文化思想反较通商口岸各省为落后,原因虽多,然无保养文运之奖励办法,与缺乏配置文人之优良环境,实为主因。查沙面背隔市尘,面临大江,构筑清幽,风景雅秀,诚都市中之理想文化区......现欧阳市长经决定将沙面划为广州文化区......”

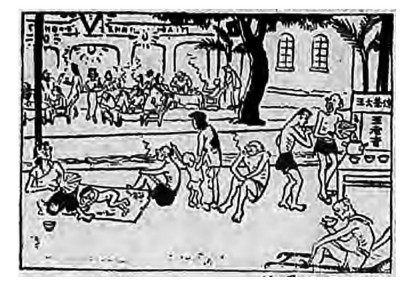

该时期有关沙面的报道的另一个话题是对阶级冲突的关注,将沙面表征为一个贫富悬殊、充满阶级矛盾的不平等空间。从报道主体看,中文自办报业话语占到同时期有关沙面报道来源的77.3%。从报道内容看,阶级冲突相关报道首次出现,占到同时期总报道数量的22.7%。从题材与文本内容看,这一类报道包含游记、讽刺漫画等多种形式,采用诙谐、幽默的话语,调侃国民政府统治下沙面发生的种种社会不公现象,将沙面表征为官僚资本控制下充满阶级矛盾的空间形象。从微观层面看,该类报道的出现源于媒体作者在日常生活中对社会不公、阶级矛盾的体验,是基于自身社会经历对沙面空间的再现与想象;从宏观层面看,则是对抗日战争胜利后中国社会贫富差距扩大、官僚资本扩张的社会现实的反映。与官方话语将沙面的表征为开放的公园、文化空间的策略相反,英法领事当局与国民政府的军事机关仍然占有沙面的大多数房产,而并未向市民开放[6]。沙面仍然被视为他者,缺乏与普通民众的生活之间的联系。此类阶级冲突报道的出现,折射了这一客观社会现实。例如,1946年第3卷第3期《民主世界》一篇名为“自由园地:沙面文化”的一文就对广州市政府将沙面建设为风景文化区的措施提出了异议:

“收回后的沙面...... 房屋建筑,除了少数是敌伪所有而外,大多数是各有原主,是英美友邦和买办豪商的产业,不能动得。敌伪少数房产,已经给我们政府的军政、财政、经济、救济机关挤满了...... 这分明和「文化」的宏旨无关...... 硬说有,那也不过是买办文化,经济文化,新爆发户文化,狼狗文化而已。”

1946年第3期《照明弹》杂志所刊登的一张名为“沙面风景线”的讽刺漫画(图 3),将沙面内外的贫富差距、社会不公通过漫画的形式更加直观、形象地展现给读者:

|

图 3 沙面风景线 Fig.3 The Scenic Route of Shameen 图片来源:《照明弹》1946年第3期。 |

值得关注的是,1945年后中外冲突主题的报道仍占到同时期报道总数的47.7%,与其他主题相比占比最高。相关报道集中在1948年沙面事件,关注广州市民为声援香港九龙城强拆案所进行的游行活动及后续事件。但与1924— 1945年间的同类报道相比,该时期的报道有两点明显不同。首先,与前文所述报道多使用“野蛮”“残暴”等富含情感导向的话语相比,该时期的报道多采用诙谐、幽默的话语表达讽刺意味;其次,该时期有关中外冲突的报道淡化了中外冲突事件中双方的矛盾,而是侧重通过报道冲突事件中国民政府的软弱、妥协,委婉地表达对国民政府的讽刺、不满。例如1948年第1卷第9期《粤秀山》一篇题为“风掣红旗冻不翻:沙面英领馆旗竿闲话”的报道就以诙谐的语气批评了政府对英国的妥协:

“......由于我们向来珍重国际友谊,对曾经比肩击败共同敌人的朋友,我们尤其不会漠然于如何促进邦交的敦睦。然而我们是四强中的「弱国」,国民外交往往会因为民众情绪的激昂而升华于政府外交限度以外......因此我们承认沙面事件是值得遗憾的,大英帝国米字旗的被「暴徒」扯下,而且敲折了插在地面的旗杆也更是不礼貌的把戏(pardon me),于是广州市的最高首长跟着便正式表示歉意......沙面原是我们主权所属,中国政府之准许任何一个友邦设置领事馆,并不曾把国土割让了给设置领事馆国,因此,如果大英帝国是尊重中国主权,「无落日」的米字旗便只容许在领馆的屋顶上飘!不应该直接挂在树植于中国领土的旗杆上面!「暴徒」制成了这一段「遗憾」,固然要加以严惩,我们也并不致漠视友谊,而为「暴徒」辩护,不过既然有人违背了国际仪注上的小节,扯下了旗,敲折了竿,也勉强可以说是一种代办性质而已。这是「奇迹」,大千世界中一点「偶合」。”

该时期报业文本的话语核心在于映射抗日战争胜利后日益激烈的阶级冲突这一社会现实。1945年抗日战争胜利后新的社会关系产生,多元话语生产主体在新的时代背景下产生了新的利益关切与地方经验,并以此调整了对沙面形象的表征策略。在新时期的社会关系中,媒体话语中沙面原有的形象被重新讨论,成为集殖民空间、阶级矛盾空间、文化空间等于一体的混杂化形象。该过程反映了话语生产主体对地方的地理想象不仅是权力话语的过程,同时也受其他更广泛的社会关系的制约,是对自身地方经验与整体社会环境的综合响应。1945年后沙面阶级矛盾报道的出现与中外冲突主题报道中对政府的讽刺性评价,本质上是对该时期中国国内官僚资本扩张、阶级矛盾尖锐的反映。另一方面,中文自办报业话语与官方话语对沙面的地理想象之间存在差异性,这说明媒体话语中对同一地方的地理想象并不是唯一的,不同的媒体话语生产主体基于自身差异化的地方经验可以独立地对特定空间进行想象,促使地理想象的混杂化。

需要指出的是,虽然沙面形象具有混杂化的特征,但1945年前后媒体对沙面形象的建构并不割裂,而是具有延续性。1945年之前,沙面被媒体建构为他者化的殖民空间形象;1945年之后,对这种形象的强化仍然是媒体报道的导向,并影响了公众的空间实践。这表明,虽然1945年之后沙面作为租界回归了广州地方政府管理,但中外冲突这一社会矛盾仍然普遍存在于近代中国社会,并未随之消失。例如,1948年第8期《中国内幕》一篇题为“沙面英领焚毁前后”的文章就提到1948年爆发的声援香港九龙城强拆的游行活动本来并不准备在沙面进行,但由于沙面作为“英帝国主义”租界的形象已经深入人心,因此“各工团领袖却主张要到沙面去(游行),不然便失去了意义”。之后,“(游行)人群便硬将铁门拉开,在枪与刺刀的阻拦中进入了沙面...... 向领事馆投掷石头...... 舞动着贴了标语的牌子高呼:「打倒英帝国主义!」「收回港九!」”。

5 结论与讨论 5.1 结论近代历史时期沙面的空间形象并非西方霸权话语控制下单一的殖民空间形象,相反,沙面空间形象的建构主要受到中国国内话语的影响,是一个被不断协商的他者化过程。这个持续重构的动态化过程,是对近代中国日益激烈的冲突、阶级矛盾等社会关系变迁的响应。

第一,在近代三个历史时期,媒体塑造了沙面不同的地理形象,报业话语是诠释空间形象、建构公众想象的重要力量。1924年前,媒体话语中沙面的空间形象并不具有明确的指向性,沙面被想象为代表西方文明的城市现代化空间。1924年后,广州国民政府通过重新表征一个指向性明确、独立于广州本地环境之外、被他者化的殖民空间的沙面形象,凝聚了社会意志,并提升自身的合法性。同时,新文化运动后中文报业话语呼应、传播并深化了官方话语对沙面的他者化的表征策略,瓦解了沙面原有的作为西方文明窗口的空间意义。1945年后,伴随着官僚资本的扩张所带来的社会阶级矛盾的加剧,政府、媒体等多元话语主体主导了对沙面的地理想象,促使沙面的空间形象向着殖民空间、风景文化空间、阶级矛盾空间等混杂化方向演变。

第二,不同时期沙面地理想象的差异源自不同的社会权力关系,从表征现代文明、凝聚社会意识到关切社会矛盾,不同时代的文本具有各自的话语核心,差异化的想象是一种历史建构。首先,以报纸、杂志等媒体为代表的话语体系主导了空间拟象意义的生产,权力关系的历史转换是其中的关键性因素。在现实地理环境之外,大众传媒体系创造了一个存在于媒体话语之中的地理环境的表征形象或媒介形象[10, 11],被称为拟象世界[47]。媒体话语再现沙面的过程均源自于自身利益关切的主观想象,无论是官方话语在两次沙面事件之后基于提升自身革命性、合法性的利益关切,或是1945年之后对沙面的表征策略的重新调整,都体现了权力经由话语对空间形象的塑造。其次,不同时期社会关系变迁下地理想象的动态性,呼应了将地理想象视为社会建构的观点[42, 43]。具体体现为1924年前近代早期中国社会与西方殖民者间的矛盾、1924年后西方帝国主义国家对中国侵略加紧和中国国内民族意识觉醒的冲撞、1945年抗日战争胜利后官僚资本扩张和公众对日益扩大社会贫富差距的不满。同时,各时期媒体话语对沙面的想象具有延续性与转折性。其中,自沙面被划定为租界以来,中外冲突一直存在,持续影响着媒体对沙面想象的建构,而沙面空间形象的转折则源于社会新矛盾的产生。沙面地理想象的过程中,存在西方教会主办报业话语、官方话语及中文自办报业话语等多元的话语生产主体。早期,三者之间联系较少,沙面的空间形象处于自发阶段;1924年后官方话语与自办报业话语相互呼应,促进了沙面空间形象的重构;而1945年后官方话语与自办报业话语的社会关切产生了分歧,二者的分立则促使媒体话语对沙面地理想象的混杂化。

5.2 讨论结论显示,媒体话语所建构的地理想象深刻影响着公众的空间实践。1924年之前,沙面被视为西方文明在中国的窗口,是西方先进文化的代表,影响了包括住居环境的改造、卫生观念等一系列公众的生活实践。1924年到1945年之间,沙面的形象被表征为代表帝国主义、殖民主义的他者化殖民空间,直接推动了包括沙基惨案纪念碑的建设、“六二三路”路名的更改等城市空间实践。而1945年后,混杂化想象的建构促成政府将沙面规划为开放的公园文化空间、群众选择沙面进行游行活动等差异化的空间实践。由此可见,租界作为近代中国城市中的特殊空间,与所在城市的近代历史息息相关,对租界空间的解读有助于加深对近代城市社会历史的理解。沙面的地理想象从自发到他者化殖民空间再到混杂化的过程,反映了近代广州中外矛盾、阶级矛盾等多对复杂的社会关系的变迁。沙面作为近代广州的租界,承载了广州的城市记忆,深深融入到广州的城市文脉之中,对沙面空间意义的解读实质上是对广州近代社会历史的再现。

注释:

① 1883年9月10日英国轮船“汉口号”上一名中国旅客罗亚芬在上船时与该船葡萄牙籍水手发生口角,被踢伤落水身亡。在场民众要求船长交出凶手,然而船长不顾民众要求,将船驶离珠江。愤怒的民众冲进沙面,焚烧包括英国制冰厂在内的十四座建筑。事后,时任两广总督张树声采取息事宁人的态度,派遣官员龚方伯进行接洽,赔偿英方全部损失。

② 1924年,时任法国安南总督梅尔林经由日本返回越南时于沙面遇刺,为此英法当局制定了严格的限制华人出入沙面的条例。虽然事后证明此事与华人无关,但英法当局依然对此苛例不与更改。在沙面工作的华人如保姆、巡捕、厨师等因受到歧视,于同年7月15日举行集体罢工。抗争一月有余,最后迫使英法当局取消条例。

③ 1925年6月23日,广州各界为声援上海五卅惨案组织队伍于与沙面一水之隔的广州市沙基路(现名六二三路)游行,沙面英法驻军再无提前预警的情况下,悍然动用机关枪对游行队伍扫射,致使数百人伤亡。此事件为沙面近代历史上所爆发的最大规模的中外冲突事件。

④ 1945年抗日战争胜利后,国民政府与西方各国签订协议,将西方各国在华租界管理权以条约的形式交还中方政府,但西方各国仍在租界保留较大特权。以沙面为例,虽然沙面的管理权已经交还,但受到广州市政府支持,如皇后花园、英租界之网球场等设施使用权仍归属英法领事馆,并禁止中国人入内。

⑤ 1947年,英国香港当局为拓宽香港新界建筑用地,强行拆除位于香港新界的华人聚居区“九龙城”。按照1898年中英双方签订的《展拓香港界址专条》,九龙城的管理权让渡于香港当局但主权仍为中方所有,因此英方并无擅自干涉九龙城的权力。英方的强拆行为引起中国国内的抗议。1948年1月16日,广州各界民众组织声援游行。游行偏离预定轨道进入沙面,激愤的群众冲进沙面扯下英国领事馆国旗、烧毁英国新闻处等设施。

⑥ 1911年后,广州先后经历了广州护法军政府、广州民国政府、中华民国陆海军大元帅大本营、广州国民政府等城市管理过程,主要由孙中山先生主导的政府。为方便叙事,本文将上述城市管理者统称为“广州国民政府”。

| [1] |

王文锋, 阎丽萍. 长春市伪满旧址中报警示性世界文化遗产的思考[G]//吉林省博物院. 吉林省博物馆协会第一届学术评奖文集2008—2011. 长春: 吉林人民出版社, 2012: 117-121. [Wang Wenfeng, Yan Liping. Toughts on applying for the warning cultural world heritage site in Changchun's manchukuo site[G]//Jilin Provincial Museum. Jilin Provincial Museum Association First Academic Awards Anthology 2008—2011. Changchun: Jilin People's Publishing House, 2012: 117-121.]

|

| [2] |

李雅琪, 李瑞, 汪原. 基于日常生活视角的公共空间微更新研究——以武汉原俄租界为例[J]. 风景园林, 2018, 25(4): 48-52. [Li Yaqi, Li Rui, Wang Yuan. Research on micro-regeneration of public space from the perspective of everyday life: A case study on the former Russian concession of Wuhan[J]. Landscape Architecture, 2018, 25(4): 48-52.] |

| [3] |

李倩菁, 蔡晓梅. 新文化地理学视角下景观研究综述与展望[J]. 人文地理, 2017, 32(1): 23-28, 98. [Li Qianjing, Cai Xiaomei. Literature reviewand analysis on landscape research from perspective of new cultural geography[J]. Human Geography, 2017, 32(1): 23-28, 98.] |

| [4] |

熊月之. 上海租界与文化融合[J]. 学术月刊, 2002(5): 56-62, 70. [Xiong Yuezhi. The Shanghai concession and cultural integration[J]. Academic Monthly, 2002(5): 56-62, 70.] |

| [5] |

孙玮. 作为媒介的外滩: 上海现代性的发生与成长[J]. 新闻大学, 2011(4): 67-77. [Sun Wei. The Bund as a medium: The emergence and growth of modernity in Shanghai[J]. Journalism Quarterly, 2011(4): 67-77.] |

| [6] |

袁奇峰, 李萍萍. 广州市沙面历史街区保护的危机与应对[J]. 建筑学报, 2001(6): 57-58, 60. [Yuan Qifeng, Li Pingping. Crisis and response to the conservation of the historic district of Shameen, Guangzhou[J]. Architectural Journal, 2001(6): 57-58, 60.] |

| [7] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 348-349.

|

| [8] |

Harvey D. Explanation in Geography[M]. London: Edward Arnold, 1969: 10-18.

|

| [9] |

Harvey D. The sociological and geographical imaginations[J]. International Journal of Politics, Culture and Society, 2006, 18(3): 211-255. |

| [10] |

李蕾蕾. 从新文化地理学重构人文地理学的研究框架[J]. 地理研究, 2004, 23(1): 125-134. [Li Leilei. Re-constructing the research frame of human geography from perspectives of new cultural geography[J]. Geography Research, 2004, 23(1): 125-134.] |

| [11] |

李蕾蕾. 当代西方"新文化地理学"知识谱系引论[J]. 人文地理, 2005, 20(2): 77-83. [Li Leilei. Introducing on knowledge genealogy of new 'cultural geography'[J]. Human Geography, 2005, 20(2): 77-83.] |

| [12] |

Mitchell D. Cultural Geography: A Critical Introduction[M]. Oxford: Blackwell, 2000: xiv.

|

| [13] |

Crang M. Image-reality[M]//Cloke P, Crang P, Goodwin M. Introducing Human Geography. London: Aronold, 2002: 54-61.

|

| [14] |

Avraham E. Cities and their news media images[J]. Cities, 2000, 17(5): 363-370. DOI:10.1016/S0264-2751(00)00032-9 |

| [15] |

Barnes T, Duncan J. Introducing: Writing worlds[M]//Barnes T, Duncan J. Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape. London: Routledge, 1992: 1-17.

|

| [16] |

Lees L. Urban geography: Discourse analysis and urban research[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(1): 101-107. DOI:10.1191/0309132504ph473pr |

| [17] |

Foucault M, Deleuze G. Os Intelectuais eo Poder[M]//Faucault M. Microfisica Do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979: 69-78.

|

| [18] |

Foucault M. Power and Knowledge[M]. New York: Pantheon Books, 1988: 236.

|

| [19] |

Foucault M. Dits et écrits Ⅲ, 1976—1979[M]. Paris: Gallimard, 1994: 467.

|

| [20] |

安宁, 冯秋怡, 朱竑. 基于报业话语的广州非裔社区的空间想象分析[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1650-1662. [An Ning, Feng Qiuyi, Zhu Hong. The spatial imagination of Guangzhou's African community: Analysis based on newspaper discourses[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1650-1662.] |

| [21] |

牟振宇. 近代上海法租界空间扩展及其驱动力分析[J]. 中国历史地理论丛, 2008, 23(4): 23-32. [Mou Zhenyu. The research on the urban spatial expansion of French concession in modern Shanghai (1849—1930)[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 2008, 23(4): 23-32.] |

| [22] |

宋昆, 孙艳晨, 冯琳. 近代天津九国租界边界考[J]. 中国历史地理论丛, 2019, 34(2): 150-160. [Song Kun, Sun Yanchen, Feng Lin. Study on the boundaries of nine concessions in modern Tianjin[J]. Journal of Chinese Historical Geography, 2019, 34(2): 150-160.] |

| [23] |

车亮亮, 李悦铮, 韩雪. 近代城市历史文化街区文化景观演变研究——以大连旅顺太阳沟为例[J]. 人文地理, 2012, 27(5): 30-35. [Che Liangliang, Li Yuezheng, Han Xue. A study on cultural landscape evolution of historical cultural blocks in early-modern city: A case study of Taiyanggou, Lvshun, Dalia[J]. Human Geography, 2012, 27(5): 30-35.] |

| [24] |

冯琳, 胡子楠. 近代天津租界区城市风貌特征及其成因探研——基于建筑材料的视角[J]. 建筑学报, 2022(6): 113-118. [Feng Lin, Hu Zinan. A study on the urban feature and the causes of Tianjin's foreign concessions: A perspective of building materials[J]. Architectural Journal, 2022(6): 113-118.] |

| [25] |

赵昭, 张朝枝. 历史背景认知对殖民遗产旅游情感体验的影响——以广州沙面岛为例[J]. 热带地理, 2018, 38(5): 707-716. [Zhao Zhao, Zhang Chaozhi. Influence of background knowledge on colonial heritage tourist emotional experience: A case study of Shameen, Guangzhou[J]. Topical Geography, 2018, 38(5): 707-716.] |

| [26] |

钟俊鸣. 沙面: 近一个世纪的神秘面纱[M]. 广州: 广东人民出版社, 1999: 3-235. [Zhong Junming. Shameen: Nearly a Century of Mystery[M]. Guangzhou: Guangdong People's Publishing House, 1999: 3-235.]

|

| [27] |

Wright J K. Terrae incognitae: The place of the imagination in geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1947, 37(1): 1-15. DOI:10.1080/00045604709351940 |

| [28] |

Said E. Orientalism[M]. New York: Vintage, 1978: 49-52.

|

| [29] |

Gregory D. Imaginative geographies[J]. Progress in Human Geography, 1995, 19(4): 477-485. |

| [30] |

Yan G, Santos C A. "China, Forever": Tourism discourse and selforientalism[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(2): 295-315. DOI:10.1016/j.annals.2009.01.003 |

| [31] |

Inwood J F J. Contested memory in the birthplace of a King: A case study of Auburn Avenue and the Martin Luther King Jr. National Park[J]. Cultural Geographies, 2009, 16(1): 87-109. DOI:10.1177/1474474008097981 |

| [32] |

程国宇, 顾伟刚, 刘云刚. 博物馆中的南海知识生产与地理想象[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 72-80. [Cheng Guoyu, Gu Weigang, Liu Yungang. Geographical imagination of the South China Sea based on the museum knowledge production[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 72-80.] |

| [33] |

Gregory D. Between the book and the lamp: Imaginative geographies of Egypt, 1849—50[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1995, 20(1): 29-57. DOI:10.2307/622723 |

| [34] |

翁时秀. 基于理论旅行视角的人文地理学中想象地理研究反思[J]. 地理学报, 2018, 73(2): 261-275. [Weng Shixiu. Rethinking imaginative geographies research in human geography: An analysis based on the perspective of "Traveling Theory"[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(2): 261-275.] |

| [35] |

林耿, 潘恺峰. 地理想象: 主客之镜像与建构[J]. 地理科学, 2015, 35(2): 137-143. [Lin Geng, Pan Kaifeng. Geographical imagination: the Mirroring construction between the objective and subjective bodies[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(2): 137-143.] |

| [36] |

安宁, 朱竑. 他者, 权力和地方建构: 想象地理的研究进展和启示[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 20-25, 47. [An Ning, Zhu Hong. Otherness, power and the construction of place: Towards a theoretical and empirical reassessment of imaginative geography[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 20-25, 47.] |

| [37] |

Winders J. White in all the wrong places: White rural poverty in the postbellum US South[J]. Cultural Geographies, 2003, 10(1): 45-63. DOI:10.1191/1474474003eu266oa |

| [38] |

Winders J. Imperfectly imperial: Northern travel writers in the post bellum U. S. South, 1865—1880[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2005, 95(2): 391-341. DOI:10.1111/j.1467-8306.2005.00466.x |

| [39] |

安宁, 朱竑. 美国《时代》杂志对中国的地理想象——基于东方主义视角的研究[J]. 地理学报, 2013, 68(12): 1702-1713. [An Ning, Zhu Hong. American magazine TIME's geographical imaginations of China: A case study on the perspective of orientalism[J]. Acta Geographica Sinia, 2013, 68(12): 1702-1713.] |

| [40] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同: 欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu Hong, Qian Junxi, Chen Xiaoliang. Place and identity: The rethink of place of EuropeanAmerican human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 1-6.] |

| [41] |

Morreal S. "A novel, spicy delicacy": Tamels, advertising, and late 19th-century imaginative geographies of Mexico[J]. Cultural Geography, 2008, 15(4): 449-470. DOI:10.1177/1474474008094316 |

| [42] |

翁时秀. "想象地理"与文学文本的地理学解读: 基于知识脉络的一个审视[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 44-49, 160. [Weng Shixiu. Imaginative geographies and the geographical reading of literature texts: A review based on geographical publications[J]. Human Geography, 2014, 29(3): 44-49, 160.] |

| [43] |

Duncan J. Dis-orientation: On the shock of the familiar in a faraway place[M]//Duncan J, Gregory D. Writes of Passage: Reading Travel Writing. London and New York: Routledge, 1999: 151-163.

|

| [44] |

Fairclough N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language[M]. London: Longman, 1995: 185-214.

|

| [45] |

黄瑚. 论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段[J]. 新闻大学, 2007, 91(1): 44-50. [Huang Hu. On the three historical stages in the development of modern Chinese journalism[J]. Journalistic University, 2007, 91(1): 44-50.] |

| [46] |

袁新洁. 近现代报刊"文人论政"传统研究[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2009: 1-4. [Yuan Xinjie. A Study of the Tradition of "Literati on Politics" in Modern Newspapers[M]. Nanchang: Jiangxi People's Publishing House, 2009: 1-4.]

|

| [47] |

Baudrillard J. Symbolic Exchange and Death[M]. London: SAGE Publications Ltd, 1993: 133-135.

|