随着改革开放与城市化进程的加速,我国流动人口规模与结构发生重大变化。中国人口普查数据显示,从2010年到2020年,流动人口数量从2.21亿人增加到3.76亿人,同比增长了69.73%。此外,流动人口平均年龄持续上升,流动老人规模逐步扩大。全国流动人口动态监测数据显示,从2012年到2017年,流动人口平均年龄从27.3岁增加到30.7岁,在人口老龄化的社会背景下,60岁及以上流动人口比重从0.5%升至3.5%。随着中国人口流动进入以家庭化流动为主要特征的阶段,未来老年人口流动的趋势将会延续。提高流动人口社会融入水平,突出以人为核心,是深入推进新型城镇化战略、提高新型城镇化建设质量的首要任务。心理融入是社会融入的最高层面,是流动人口真正融入流入地的标志,心理融入水平越高则其主人翁意识及参与社会活动的意愿越强,更易积极主动地完成市民化转型。因此,关注流动人口特别是流动老年人口对流入地的获得感、归属感、认同感和幸福感等心理融入是推进以人为核心的新型城镇化建设的题中应有之义。

社会融入一词始于西方移民研究,其相关研究表明:社会融入基本包含政治、经济、文化、心理等多个维度[1, 2],且遵循横向并列的逻辑。研究多以地方文化的接受和同化、族群关系或意识偏见[3, 4]以及个体的文化适应[5]为依据来判断移民在主流城市社会的融入情况。同样,国内学者以进城务工的农民工群体为研究重点,基本认同其社会融入包含经济、社会、制度、心理等多个方面的融入,并且各维度之间存在递进关系[6-8]。相关研究多以满意度[9]、身份认同[10] 以及融入意愿[11]等指标来衡量流动人口的城市心理融入水平。

流动人口的城市心理融入水平存在较大差异,这种差异不仅体现在个体与群体之间,也体现在城市与地区之间[11-13],甚至体现在同一城市的不同社区之间[14, 15]。因此,在影响机制方面,国外早期对移民融合的归因解释主要涉及人力资本[16] (劳动技能、受教育水平等)、社会资本[17] (社会关系网络) 以及制度设计[18] (社会保障、移民就业等) 等方面,而现有研究更强调个体、东道国社会特征、原籍国条件对移民融合结果的综合影响[19-21]。国内学者主要从流动人口层面包括人口特征、流动特征、生计资本[22]、制度要素[23, 24]以及个体行动参与[9]等因素进行综合分析,除此之外,也有少量研究基于城市地方的视角探讨对流动人口城市心理融入的影响[25, 26]。对流动老年人口城市融入的研究主要沿用一般流动人口城市融入框架,从文化、心理、经济、行为融入[27-29]等方面分析其城市融入状况以及影响因素。目前,学术界对流动老年人口城市心理融入的单独研究较少,主要集中在其流入地的居留意愿方面[30, 31]。

综合来看,在研究对象上,相关研究多以移民、农民工群体等为重点,而对流动老年人口这一特殊群体的关注有待于进一步提升。在研究内容上,一方面,大多数研究将心理融入作为社会融入的一部分进行整体分析,而缺乏对流动人口心理融入的单独研究。现有研究多从社会学、人口学等角度对流动人口社会融入现状、影响因素、困境及解决对策进行研究,从地理学的空间视角对流动人口心理融入的空间差异的研究相对较少。另一方面,相关研究对其影响因素的空间异质性研究不足,使得研究所提出的相关政策建议忽略了不同区域流动老年人口的需求,同质性严重,缺乏有针对性的管理和服务政策。

鉴于此,本文以地理空间的视角,利用2017年全国流动人口监测数据对中国流动老年人口城市心理融入的空间差异以及影响因素的异质性进行研究,并利用K均值聚类方法对相同影响区域进行划分,充分考虑不同区域流动老年人口心理融入差异,为因地制宜制定相关政策提供一定依据。

2 数据来源与分析方法 2.1 数据来源本文选用2017年中国流动人口动态监测调查数据(CMDS2017)。由于研究对象仅为流动老年人口,因此仅保留55岁及以上流动老年人口相关调查数据,剔除新疆生产建设兵团数据后,总样本为10214个。为了规避内生性问题,研究借鉴相关研究[32, 33],将城市特征数据滞后一期,使用2016年城市数据表征流入地城市特征,其数据来源于《中国城市统计年鉴(2016)》以及2016年各省会城市及直辖市《国民经济和社会发展统计公报》等。由于部分样本城市数据缺失严重,且考虑到抽样数据的代表性问题,设置阈值为10,删除样本数量小于10的城市心理融入流,最终确定210个地级及以上城市(未含港澳台数据),共计样本9889个。

2.2 指标体系构建心理融入是一个多维度概念,学术界对其认识尚未形成统一定论,但大都一致认为心理融入是社会融入的最高层面,是流动人口真正融入流入地的标志。根据已有研究,本文将流动老年人口城市心理融入定义为:流动老年人口在心理层面对流入地文化、价值观念及生活方式的接受和认同,是流动老年人口融入当地生活的最高表现形式。其具体表现为愿意主动融入当地社会、与当地居民的心理距离缩短或消失、将自我归类为当地居民的状态。

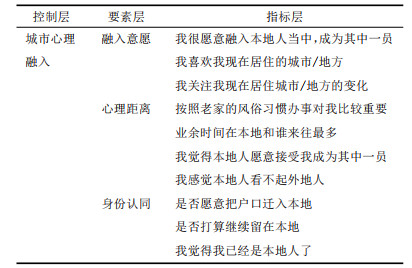

目前,学术界对流动老年人口城市心理融入的测量尚未形成统一的指标体系,或关注其身份认同、归属感[34],或关注其心理距离、社区满意度[35],或关注融入体验、观念习惯[36]等方面。且维度之间的逻辑联系较小,缺乏层层递进的梯度关系。基于以上研究,本文从三个方面来衡量流动老年人口城市心理融入状况(表 1)。一是融入意愿,反映流动老年人口融入城市社会的主观能动性,体现其城市生活的主观幸福感,是流动老年人口接纳城市文化和生活方式的开始;二是心理距离,反映流动老年人口与主流社会之间以及与城市居民之间的隔离状态,体现流动老年人口在流入城市的城市心理融入进程;三是身份认同,反映流动老年人口对自我身份的认知,体现流动老年人口在心理层面融入城市的最终结果。从程度上看,三个维度逐层递进,流动老年人口在进入城市后往往会先适应城市的生活方式,接受当地文化,从心理上产生主动融入的意愿,在这种融入意愿引领下积极参与社区活动,进而拉近与流入城市中人与地的心理距离,最后认同自己的本地人身份。

| 表 1 流动老年人口城市心理融入的指标体系 Tab.1 The Index System of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration |

其中“我很愿意融入本地人当中,成为其中一员”“我喜欢我现在居住的城市/地方”“我关注我现在居住城市/地方的变化”“按照老家的风俗习惯办事对我比较重要”“我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”“我感觉本地人看不起外地人”“我觉得我已经是本地人了”根据题项的同意程度,将完全不同意、不同意、基本同意和完全同意分别赋值为1、2、3和4。“业余时间在本地和谁来往最多”,问卷包含“同乡(户口迁至本地)、同乡(户口仍在老家)、同乡(户口迁至本地与老家以外的其他地区)、其他本地人、其他外地人、很少与人来往”六类,本文将前三类合并为“同乡”,按照“很少与人来往、同乡、其他外地人、本地人”分别赋值1、2、3、4。“是否愿意把户口迁入本地”、“是否打算继续留在本地”根据题项选择将是、没想好、否分别赋值为1、2、3。本文认为不同具体指标之间具有同等重要性,因此,在利用加权求和法计算城市心理融入指数时采取等权重法赋予各个指标同等权重。

2.3 研究方法 2.3.1 指数计算(1) 数据标准化处理

城市心理融入各指标的量纲和正负取向各不相同,为消除不同量纲导致的不可比性,在计算之前采用极值标准化方法对初始数据进行无量纲化处理,将各项指标转化为0—1之间的标准化指数。其公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

式中,STDj为城市心理融入具体指标j的标准化值;Xj为城市心理融入具体指标j的原始数值;max Xj和min Xj分别为指标j的最大值和最小值。若原始数值越大且评价结果正向作用越大的指标(如愿意融入本地、喜欢现居住城市、觉得自己已经是本地人等),采用式(1) 处理;反之则认为是逆向指标(如觉得本地人看不起外来人、按照老家的风俗习惯办事对我比较重要等),采用式(2) 处理。

(2) 城市心理融入指数计算

在得到标准化数据与权重基础之上,利用加权求和法计算流动老年人口城市心理融入指数。首先,分别计算所有样本的城市心理融入指数,将其平均值作为全国流动老年人口城市心理融入水平;其次,计算各地级市内不同个体城市心理融入指数的平均值,将其作为各城市心理融入水平。

2.3.2 K均值聚类K均值聚类法是指在初始聚类中心的基础上,不断计算样本到聚类中心的距离进行迭代,从而得到各个聚类样本集中的样本到各自聚类中心的距离D,根据距离D的大小确定最终分组[37, 38]。本文基于具有显著影响的自变量回归系数,采用K均值聚类方法对其进行分组,以划分影响因素相似的区域。

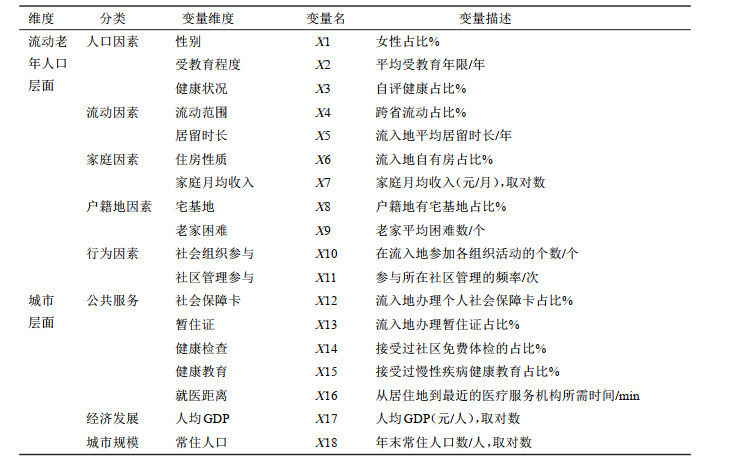

2.3.3 多尺度地理加权回归模型本文在目前对流动人口城市心理融入影响因素的实证研究基础之上,考虑流动老年人口较一般流动人口的特殊性,从流动老年人口自身特征和流入地特征两个层面分析其城市心理融入的影响因素[39]。变量的类型、名称及描述如表 2所示。

| 表 2 流动老年人口城市心理融入影响因素的类型、名称和描述 Tab.2 Types, Names and Descriptions of Influencing Factors of Spatial Distribution of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration |

已有对流动人口城市心理融入空间差异的影响因素研究多采用多元线性回归或地理加权回归。多元线性回归隐含着空间均质假设,忽略了各影响因素效应的空间非平稳性;地理加权回归模型可有效地探测空间非平稳性,其通过借用附近样本点的数据来进行参数估计,但GWR模型中的带宽是所有自变量不同带宽的平均值,进而导致估计偏差[40]。作为GWR模型的最新改进版本,MGWR模型允许参数在空间上变化,即带宽具有特异性,进而识别不同变量影响的尺度效应[41-43]。因此,本研究使用MGWR模型以研究流动老年人口城市心理融入空间差异影响因素的空间异质性与尺度效应。

3 流动老年人口城市心理融入的空间特征 3.1 总体特征经计算,2017年中国流动老年人口城市心理融入指数为0.706,表明随着新型城镇化的推进,大多数流动老年人口城市心理融入处于较高水平,通过主动构建对城市社会的认同感与归属感逐渐摆脱“城市融不进,乡村回不去”的两难境地。这与李艳等在计算流动老年人社会融入水平中得出城市心理融入得分最高[28]以及杨菊华对中国老年流动人口社会适应状况的分析结果“高心理”[30]基本一致。

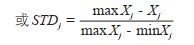

3.2 空间差异特征根据所计算的各个城市流动老年人口城市心理融入指数以及全国平均值,将全国流动老年人口城市心理融入水平由低到高分为六个等级并进行制图(图 1),以分析流动老年人口城市心理融入的空间差异特征。

|

图 1 流动老年人口城市心理融入的空间分布 Fig.1 Spatial Distribution of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration 注:基于自然资源部地图技术审查中心标准地图服务网站的标准底图(审图号:GS(2023)2767号,比例尺1:740万)制作,底图无修改,下同。 |

从图 1可以看出,高于全国流动老年人口城市心理融入平均水平的城市主要集中在川渝地区、西北地区、东北地区以及内蒙古、山西、宁夏等地。其中,甘肃酒泉市流动老年人口城市心理融入水平居全国首位,高达0.859;而低于全国平均值的城市主要集中在中东部地区以及陕西、贵州、云南等地。其中,浙江温州市流动老年人口城市心理融入水平居全国最末,仅为0.536。在中东部地区,大部分城市的流动老年人口城市心理融入水平明显滞后,主要原因在于该地区经济发达,现代化水平高,而大多数流动老年人口受老家风俗习惯影响较大,难以对该地产生文化认同,且流动老年人口与该地区居民以及主流社会之间的心理距离较远,“过客”心理较强。相比在川渝地区,由于开放、包容、平等的城市环境建设,使得流动老年人口与该地区居民来往较多,且主观上感受的来自本地人的排斥较低,拉近了与该地区的心理距离,进一步强化了流动老年人口的融入意愿和身份认同。

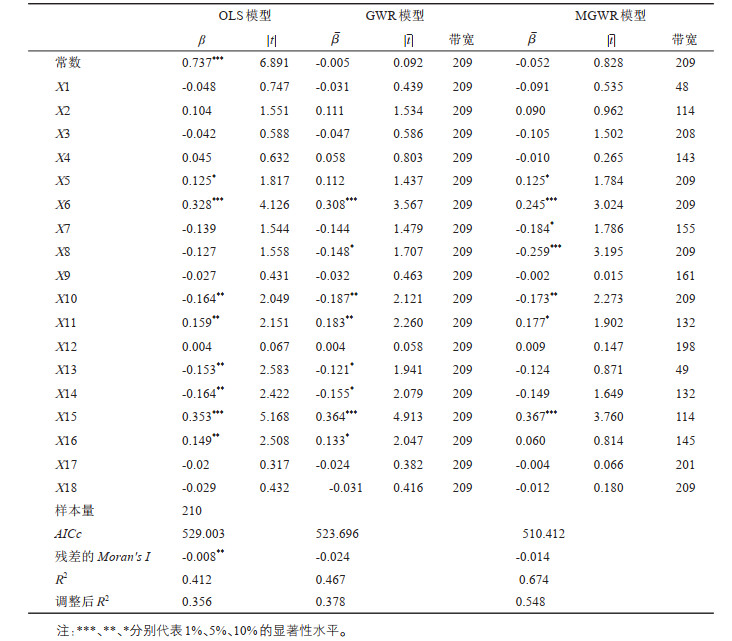

4 流动老年人口城市心理融入影响因素本文利用MGWR2.0分别构建了传统的OLS、GWR以及MGWR模型,模型带宽采用AICc的方法(表 3)。对OLS、GWR和MGWR模型结果进行比较发现:MGWR模型调整后的R2为0.548,大于其他两个模型,AICc值均低于GWR模型和OLS模型,拟合效果明显优于其他两个模型。从带宽的差异性来看,GWR模型所有自变量的带宽均为209,而MGWR模型中不同变量的带宽不同,表明各自变量和因变量之间的关系存在空间异质性[30]。综上,运用MGWR模型对流动老年人口城市心理融入影响因素的空间异质性效应解释力更强。

| 表 3 模型回归结果 Tab.3 Result of the Model |

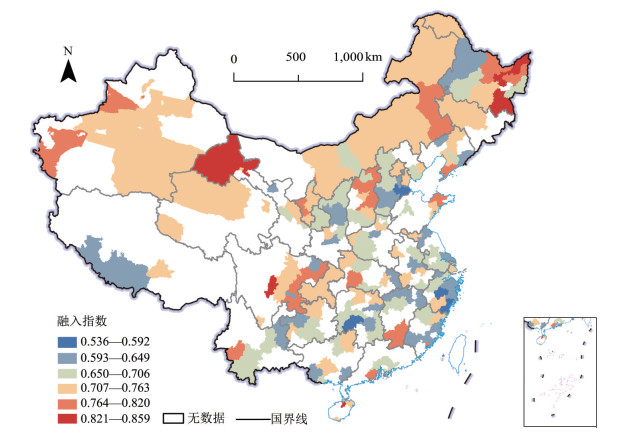

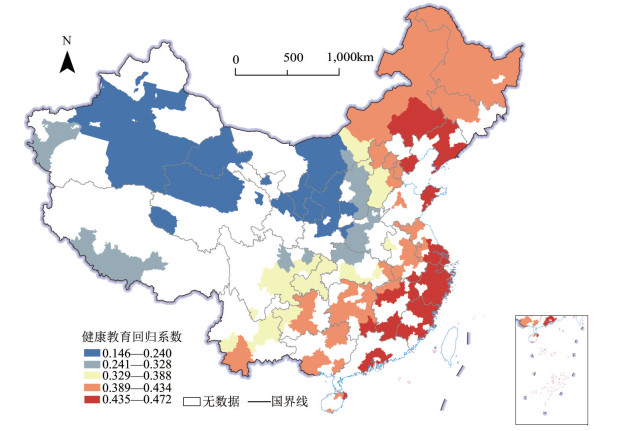

MGWR模型中,流动老年人口居留时长、住房性质、家庭月均收入、宅基地、社会组织参与、社区管理参与、健康教育等7个自变量通过显著性检验。为更加直观地表征各要素对流动老年人口城市心理融入作用的空间异质性,仅选取满足P < 0.1的显著性自变量,利用ArcGIS软件,按照Jenks自然断点法将各自变量的影响区划分为5个等级[44],分别刻画各要素对流动老年人口城市心理融入作用的空间格局(图 2)。

|

图 2 流动老年人口城市心理融入影响因素的空间格局——个体因素 Fig.2 Spatial Pattern of Influencing Factors of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration: Individual Factors |

流动因素。居留时长对流动老年人口城市心理融入具有促进作用,呈现以西北地区为核心高值区域,由此向东南地区逐步递减的“西北—东南”向空间分异格局。西北地区丰富的民族和多元文化背景,使其成为了各民族文化大融合的地区,而该地区50% 以上的流动老年人口为跨省流动,其对流入地城市文化的认识和认同是其心理融入的重要前提,省际间的文化、经济、生活等较大差异,加上流动老年人口自身适应能力较弱,使其需要长时间地居住才能日益减少与城市间的障碍,在心理上融入城市社会生活。

家庭因素。住房性质对流动老年人口城市心理融入具有正向影响,以西北地区为影响高值区域,呈现以西向东逐渐递减的“东—西”向空间分异格局,西北地区发展水平低,但其生活成本也相对较低,在该地区拥有住房产权,一方面家庭所需承担的压力较小,能够减轻流动老年人的居住心理负担,另一方面也能缓解经济状况给流动家庭所带来的不稳定性,提高流动老年人口的长期居留意愿。家庭月均收入对流动老年人口城市心理融入的负向影响大致呈现“东—西”向空间分异格局,但其影响高值区主要集中在成渝地区。在较高收入的家庭中,老年人可能面临时间压力,无法将足够的时间用于社交和参与社会活动,且家庭月收入水平高的流动老年人口对环境质量、生活质量与幸福感的追求更高,相对选择空间更大[29]。成渝地区经济发展速度快,老年流动人口时间压力大,再加上该地区其社会福利、养老服务等社会体系以及社会支持较为欠缺,流动老年人口的权益得不到较好的保障,进一步阻碍了其城市心理融入。

户籍地因素。在户籍地拥有宅基地对流动老年人口城市心理融入具有一定阻碍作用,其影响呈现以北方特别是西北地区为影响高值区域的“南—北”向空间分异格局。户籍地拥有宅基地会增强其在流入地的隔离、减弱融入,这与宁越敏等的观点[45]类似。自有住房传统文化与流入地一房难求困境的双重影响,使宅基地所具有的资产价值和住房保障功能逐渐强化,从而增强了流动老年人口对户籍地的身份认同,削弱了其在当前流入地的主观融入程度[22],北方地区流动人口的居住密度高、居住空间拥挤、住房质量差[46, 47],流动老年人口在流入地城市面临的住房问题进一步强调了户籍地宅基地的住房功能,由此所产生的户籍地“回拉”效应更强,从而增强其对家乡的身份认同。

个体行为因素。在流入地城市参加社会组织对流动老年人口城市心理融入的负向影响高值区域主要集中在西北地区,呈现“西北—东南”向空间分异格局。流动老年人口至少参加一次及以上的本地社会组织比例仅有24.1%,说明老年流动人口在行为上融入城市社会的障碍较大,社会活动参与程度低。且所参与的主要社会组织为同学会和老乡会,分别约占7.1%、9.9%①,说明流动老年人口多以地缘关系建立城市社交网络,这将在一定程度上增加其在流入地城市的隔离程度。西北地区流动老年人口多来自于省外,而其所参与社会组织多为老乡会,达到14.3%②,显著高于全国平均水平及其他地区,较强的亲缘与地缘关系将会增强其与城市的心理隔离,从而阻碍其城市心理融入过程。而参与社区管理的频率对流动老年人口城市心理融入具有促进作用,其影响高值区域主要集中在甘肃、西藏、重庆、贵州等部分城市,流动老年人口积极参社区管理活动能够增强其对社区的归属感,拉近与流入地城市社会和居民的心理距离。该地区包容开放的城市特征使得参与社区管理所带来的成就感、归属感更强。

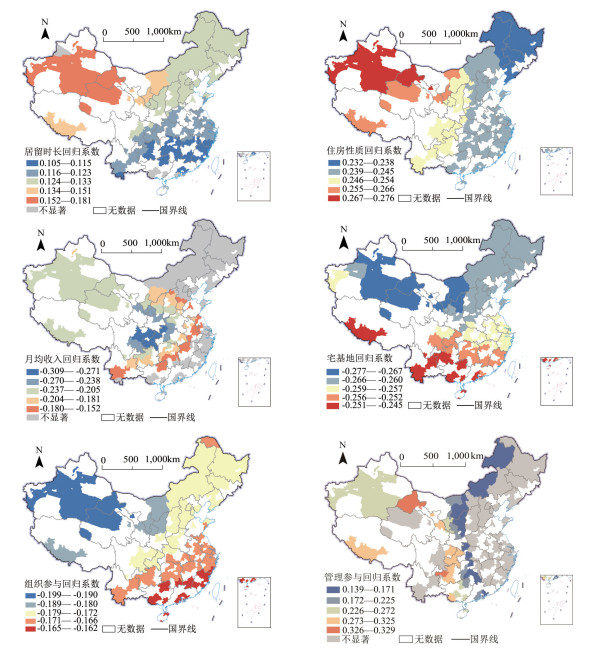

城市因素。健康教育对流动老年人口城市心理融入正向影响的高值区域主要集中在东部沿海地区,呈现由东向西逐渐递减的“东—西”向空间分异格局(图 3)。接受疾病预防等健康科学知识,养成健康生活方式,能够满足流动老年人口对健康养老的美好需求[48],从而提高其对居住社区的满意度。东部地区因照顾孙辈而流动的老年人口占比较其他地区高(达到14.2%,中部、西部、东北部地区分别为8.3%、9.8%、6.5%) ③。有研究表明,该类流动老年人口所接受的健康教育最少,而对于该类流动老年人口而言,获取健康档案、健康教育等公共服务对其社会融入感具有较强促进作用[29]。因此,该地区加强对流动老年人口健康教育能够在较大程度上促进流动老年人口身心健康,提高流动老年人口城市心理融入积极性。

|

图 3 流动老年人口城市心理融入影响因素的空间格局——城市因素 Fig.3 Spatial Pattern of Influencing Factors of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration: Urban Factors |

MGWR模型识别出各自变量对城市心理融入影响的最优带宽见表 3。对流动老年人口城市心理融入具有显著影响的变量中,只有家庭月均收入、社区管理参与以及健康教育变量的带宽相对较小,分别为155、132、114,表明这些变量对城市心理融入影响的空间异质性较强,其中健康教育的作用仅涉及114个城市区域,说明各个城市对流动老年人口的健康教育普及率参差不齐,从而导致流动老年人口城市认同感与心理融入意愿的较大差异。家庭月均收入和社区管理参与反映的是流动老年人口经济及社交特征,表明不同经济和社交特征的流动老年人口具有不同的城市归属感和幸福感,从而导致该变量对其城市心理融入的影响存在空间非平稳性,而其他显著变量的带宽较大,为209,表明其影响的空间差异性较弱,为全局变量。

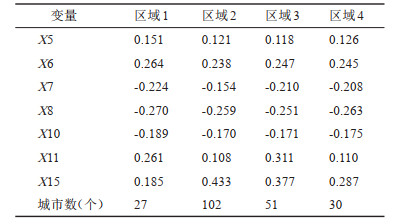

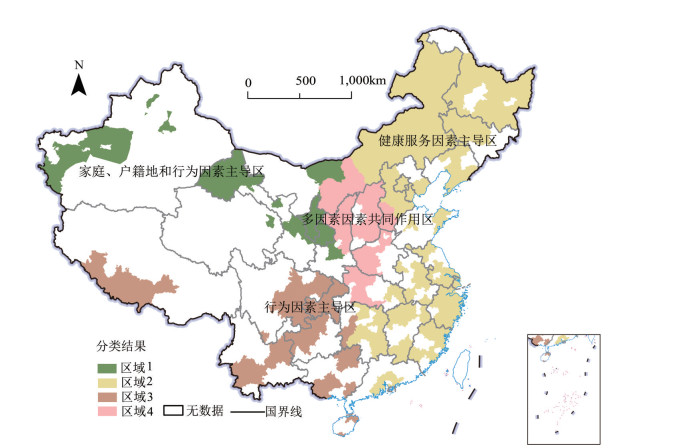

4.3 影响因素的区域划分选取MGWR模型结果中(表 3) 显著性水平大于等于10% 的7个变量,对210个城市在7个变量上估计得到的各自的模型系数,利用K均值聚类方法将其划分为4类区域(表 4和图 4)。通过聚类方法,可以将受相似因素影响的城市划分为一类,从而因地制宜地提出相关政策建议。

| 表 4 流动老年人口城市心理融入影响因素K均值聚类结果 Tab.4 Classification Results of Influencing Factors of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration from k-Means Method |

|

图 4 流动老年人口城市心理融入影响因素区划分 Fig.4 Regional Division of Influencing Factors of Floating Elderly Population's Urban Psychological Integration |

分析不同类型区域流动老年人口城市心理融入影响系数的差异可知,区域1主要包括西北大部分地区共27个城市。该区域居留时长、住房性质、家庭月均收入、宅基地、社会组织参与社会组织参与对流动老年人口城市心理融入的影响最大,而健康教育因素对其影响最小,为家庭、户籍地和行为因素主导区。区域2共包含102个城市,主要包括华东地区、京津冀地区、东北地区以及湖南、广东、内蒙古东部等地。该区域仅健康教育对流动老年人口城市心理融入影响最大,而受住房性质、家庭月均收入、社会组织参与社会组织参与、社区管理影响最小,为健康服务因素主导区。区域3共包含51个城市,覆盖西南地区以及广西、湖南等地,该区域社区管理参与对流动老年人口城市心理融入的影响最大,而居留时长、宅基地对其影响最小,为行为因素主导区。区域4共包含30个城市,主要包括陕西、河北、河南等地。该区域影响因素系数无最大值、最小值,表明该区域流动老年人口城市心里融入受到多因素共同作用。

5 结论与讨论本文基于2017年流动人口动态监测数据,使用MGWR模型与K均值聚类法对中国流动老年人口城市心理融入的空间差异以及影响因素的空间异质性进行了研究。首先,随着“以人为核心”的新型城镇化推进,中国流动老年人口城市心理融入处于较好状态。但由于中国地域分化、城市特征差异明显,在空间上,流动老年人口城市心理融入存在显著的分异特征;其次,流动老年人口城市心理融入同时受到其自身特征以及流入地健康服务的双重影响,但流动老年人口自身特征的影响更大;再次,各因素的影响作用存在空间异质性和不同尺度效应。住房性质、家庭月均收入、健康教育的影响呈现出“东—西”向空间分异格局;居留时长、社会组织参与的影响呈现出“东南—西北”向空间分异格局;宅基地的影响呈现“南—北”向空间分异格局;参与社区管理的影响高值区域集中在甘肃、西藏、重庆、贵州等部分城市。家庭月均收入、社区管理参与以及健康教育变量对城市心理融入影响的空间异质性较强,而其他显著变量影响的空间差异性较弱,为全局变量;最后,根据各城市流动老年人口城市心理融入影响因素的特征,将210个地级及以上城市划分为4大影响区,分别为家庭、户籍地和行为因素主要影响区、健康服务因素主导区、行为因素主导区以及多因素共同作用区域。

相比社会学、人口学等其他学科关注群体社会特征差异,地理学更专注于研究这些特征在地理空间中的分布、差异以及背后的空间机制。本研究以流动老年人口为研究重点,从地理学的空间视角对其城市心理融入的空间差异及影响因素的异质性进行分析,既突破了已有研究多从社会学、人口学等视角对流动老年人口的社会融入状况、困境及解决对策进行分析的现状,同时又弥补相关研究对其影响因素空间异质性研究的不足,为因地制宜地、有针对性地制定管理和服务政策提供一些启示:区域1应重点关注社会组织参与、家庭月均收入对流动老年人口城市心理融入的负向影响,所在社区应提供更多参与本地组织而非地缘组织活动的机会,增加与本地人的交流,从而减轻对城市的心理隔离;在发展经济的同时注重生活与社会环境质量的提高。区域2应为流动老年人口提供良好的健康服务,提高流动老年人健康教育质量而非数量,关注流动老年人口身心健康,提高健康教育普及度。区域3需关注社区管理参与对流动老年人口城市心理融入的影响,提高设社区管理的开放程度,营造包容氛围,鼓励流动老年人积极参与社区管理,关注和保障流动老年人口的需求及权益,增强其对社区的获得感与归属感。对于区域4,需综合考虑多因素对流动老年人口城市心理融入的作用。

由于数据的限制,本文在影响因素方面,对流入地、流出地因素仅从客观环境指标出发,发现客观环境对其城市心理融入影响较小,缺乏流动老年人口对流入地或流出地主观感知的环境变量的分析。但流动老年人口的主观感知环境变量对其城市心理融入亦具有重要影响,因此在未来研究中应加强对流入地、流出地主客观环境因素的综合考虑。鉴于数据和篇幅限制,目前研究仅基于截面数据对流动老年人口城市心理融入的空间差异特征做出分析,而对时空变化特征的分析不足。研究表明流动老年人口随着在流入地城市居留时间的延长,其城市心理融入逐渐增强,即表现为一种循序渐进的适应过程。因此,未来有必要加强数据跟踪,对流动老年人口初到城市一年、五年、十年甚至二十年等不同时间阶段其城市心理融入状况、时空间演化过程以及影响因素进行研究。

注释:

① 数据来源于问卷中“2016年以来您在本地是否参加过以下组织的活动”的数据统计。

② 数据来源于对问卷“2016年以来您在本地是否参加过老乡会的活动”中“是”数据统计。

③ 数据来源于对问卷中“本次流动原因”的数据统计。

| [1] |

Junger-Tas J. Ethnic minorities, social integration and crime[J]. European Journal on Criminal Policy and Research, 2001, 9(1): 5-29. DOI:10.1023/A:1011210026339 |

| [2] |

Entzinger H B, Biezevekd R L. Benchmarking in immigrant integration[J]. Rotterdam: The European Commission(European Research Centre on Migration and Ethnic Relations), 2003, 3-50. |

| [3] |

张劲梅, 张庆林. 多维文化适应模型与国外族群关系研究[J]. 广西民族研究, 2008(4): 82-87. [Zhang Jinmei, Zhang Qinglin. Multidimensional acculturation model and ethnic croups' relationship researches abroad[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2008(4): 82-87.] |

| [4] |

Goldlust J, Richmond A H. A multivariate model of immigrant adaptation[J]. International Migration Review, 1974, 8(2): 193-225. DOI:10.1177/019791837400800208 |

| [5] |

李明欢. 20世纪西方国际移民理论[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2000(4): 12-18, 140. [Li Minghuan. The western theories of international migration in the 20th century[J]. Journal of Xiamen University(Arts & Social Sciences), 2000(4): 12-18, 140.] |

| [6] |

朱力. 论农民工阶层的城市适应[J]. 江海学刊, 2002(6): 82-88. [Zhu Li. On the urban adaptability of the peasant-worker strata[J]. Jianghai Academic Journal, 2002(6): 82-88.] |

| [7] |

崔岩. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J]. 社会学研究, 2012, 27(5): 141-160. [Cui Yan. A study on migrants' psychological integration and self-identity[J]. Sociological Studies, 2012, 27(5): 141-160.] |

| [8] |

王胜今, 许世存. 流入人口社会融入感的结构与影响因素分析: 基于吉林省的调查数据[J]. 人口学刊, 2013, 35(1): 5-14. [Wang Shengjin, Xu Shicun. The structure and factors of social integration feelings of the floating population[J]. Population Journal, 2013, 35(1): 5-14.] |

| [9] |

张文宏, 雷开春. 城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J]. 社会学研究, 2008(5): 117-141, 244-245. [Zhang Wenhong, Lei Kaichun. The urban new immigrants' social inclusion: Internal structure present situation and influential factors[J]. Sociological Studies, 2008(5): 117-141, 244-245.] |

| [10] |

李志刚, 梁奇, 林赛南. 转型期中国大城市流动人口的身份认同、特征与机制[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 40-49. [Li Zhigang, Liang Qi, Lin Sainan. Identity, characteristics and mechanism of migrants in large Chinese cities of transitional China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 40-49.] |

| [11] |

曾通刚, 杨永春, 满姗. 中国城市流动人口心理融入的地区差异与影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(1): 126-135. [Zeng Tonggang, Yang Yongchun, Man Shan. Regional differences and influencing factors of urban migrants' psychological integration in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(1): 126-135.] |

| [12] |

杨菊华, 张娇娇, 吴敏. 此心安处是吾乡——流动人口身份认同的区域差异研究[J]. 人口与经济, 2016(4): 21-33. [Yang Juhua, Zhang Jiaojiao, Wu Min. My home is where my heart is: Regional disparity and self-identity of migrants in China[J]. Population & Economics, 2016(4): 21-33.] |

| [13] |

田明, 薄俊丽. 东部地区流动人口城市融入的比较研究[J]. 人文地理, 2014, 29(1): 43-48. [Tian Ming, Bo Junli. A comparative study of migrant urban integration with principal component analysis[J]. Human Geography, 2014, 29(1): 43-48.] |

| [14] |

康雷, 张文忠, 谌丽, 等. 北京市低收入社区社会融合的多维度测度与影响因素分析[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 22-29. [Kang Lei, Zhang Wenzhong, Chen Li, et al. Multidimensional measurement and analysis of social integration of low-income communities in Beijing[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 22-29.] |

| [15] |

杨高, 周春山. 深圳不同类型农民工聚居区的社会融合及影响因素[J]. 地理研究, 2019, 38(2): 297-312. [Yang Gao, Zhou Chunshan. The difference of social integration and its influencing factors by different types of rural migrant enclaves in Shenzhen[J]. Geographical Research, 2019, 38(2): 297-312.] |

| [16] |

Burchardt T, Grand J L, Piachaud D. Social exclusion in Britain 1991—1995[J]. Social Policy and Administration, 1999, 33(3): 227-244. |

| [17] |

Jacobs D, Tillie J. Introduction: Social capital and political integration of migrants[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2004, 30(3): 419-427. |

| [18] |

Lewin-Epstein N, Semyonov M, Kogan I, et al. Institutional structure and immigrant integration: A comparative study of immigrants' labor market attainment in Canada and Israel[J]. International Migration Review, 2003, 37(2): 389-420. |

| [19] |

Liebert S. Deconstructing immigrant integration: The case of Kyrgyz labor migrants in the United States[J]. International Journal of Public Administration, 2020, 43(2): 129-143. |

| [20] |

Gilmartin M, Dagg J. Spatializing immigrant integration outcomes[J]. Population, Space and Place, 2021, 27(2): e2390. DOI:10.1002/psp.2390 |

| [21] |

Zubikova A. Assessment of the immigrants integration level in the new member States of the EU in 2009—2018[J]. Journal of International Migration and Integration, 2021, 22(2): 635-652. |

| [22] |

肖宝玉, 朱宇, 林李月. 基于融入—隔离双向对比的流动人口主观社会融合及其影响因素研究: 以福厦泉城市群为例[J]. 地理研究, 2020, 39(12): 2796-2807. [Xiao Baoyu, Zhu Yu, Lin Liyue. Migrants' subjective social integration and its determinants as a result of the two-way process of assimilation and segregation: A case study of Fuzhou-Xiamen-Quanzhou Urban Cluster[J]. Geographical Research, 2020, 39(12): 2796-2807.] |

| [23] |

梁土坤. 居住证制度、生命历程与新生代流动人口心理融入: 基于2017年珠三角地区流动人口监测数据的实证分析[J]. 公共管理学报, 2020, 17(1): 96-109, 172-173. [Liang Tukun. Land property rights reform and rural governance order: An analytical framework of agricultural policy change: Case study based on Z Village in Hubei province[J]. Journal of Public Management, 2020, 17(1): 96-109, 172-173.] |

| [24] |

周坚, 何敏. 社会医疗保险会影响老年流动人口的社会融入吗?[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2020, 47(5): 57-64. [Zhou Jian, He Min. Will social medical insurance affect social integration of the elderly floating population?[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2020, 47(5): 57-64.] |

| [25] |

胡逸群, 刘冰洁, 赵彦云. 中国流动人口心理融入的空间分布特征研究[J]. 统计与决策, 2022, 38(1): 59-63. [Hu Yiqun, Liu Bingjie, Zhao Yanyun. Research on spatial distribution characteristics of psychological integration of floating population in China[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(1): 59-63.] |

| [26] |

田明. 地方因素对流动人口城市融入的影响研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 997-1005. [Tian Ming. Local factors effects on the urban integration for the floating population[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 997-1005.] |

| [27] |

彭大松. 家庭化流动背景下老年流动人口的城市融入研究[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2020, 37(6): 105-114. [Peng Dasong. Integration of migrant seniors into the city in the context of family migration[J]. Journal of Shenzhen University(Humanities & Social Sciences), 2020, 37(6): 105-114.] |

| [28] |

李艳, 齐亚. 区域文化差异对流动老人社会融入的影响[J]. 学术交流, 2021(8): 132-142, 192. [Li Yan, Qi Ya. The influence of regional cultural differences on the social integration of migrant senior citizen[J]. Academic Exchange, 2021(8): 132-142, 192.] |

| [29] |

曹志杰, 陈正芳, 陈绍军. 流动老年人卫生领域公共服务获取对社会融入的影响研究: 基于2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据[J]. 卫生经济研究, 2022, 39(2): 35-39. [Cao Zhijie, Chen Zhengfang, Chen Shaojun. Research on the impact of access to public health services on social integration among migrant elderly: Based on the data of national dynamic survey of health and family planning of migrant population in 2017[J]. Health Economics Research, 2022, 39(2): 35-39.] |

| [30] |

杨菊华. 空间理论视角下老年流动人口的社会适应[J]. 社会学研究, 2021, 36(3): 180-203, 229-230. [Yang Juhua. Contextual change and social adaptation of elderly migrants in China[J]. Sociological Studies, 2021, 36(3): 180-203, 229-230.] |

| [31] |

陈英姿, 赵玉港, 胡亚琪. 社会融合视角下中国老年流动人口居留意愿的影响因素[J]. 人口研究, 2022, 46(1): 97-112. [Chen Yingzi, Zhao Yugang, Hu Yaqi. Influencing factors of Chinese elderly migrants' residence intention from the perspective of social integration[J]. Population Research, 2022, 46(1): 97-112.] |

| [32] |

段德忠, 夏启繁, 张杨, 等. 长江经济带环境创新的时空特征及其影响因素[J]. 地理科学, 2021, 41(7): 1158-1167. [Duan Dezhong, Xia Qifan, Zhang Yang, et al. Evolution pattern and impact factors of environmental innovation in the Yangtze river economic belt[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1158-1167.] |

| [33] |

王强, 崔军茹, 崔璨, 等. 流动人口购房意愿影响因素的空间异质性: 基于MGWR模型的研究[J]. 地理科学, 2022, 42(8): 1381-1390. [Wang Qiang, Cui Junru, Cui Can, et al. Spatial heterogeneity of floating population's home purchase intention in China: A Multiscale Geographically Weighted Regression approach[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(8): 1381-1390.] |

| [34] |

司文涛, 戚伟, 孟霖. 心理资本对农民工城市融入的影响机理: 基于地方适应性的中介效应[J]. 资源科学, 2022, 44(4): 820-832. [Si Wentao, Qi Wei, Meng Lin. Influence mechanism of migrant workers' psychological capital on their urban integration: Based on the intermediary effect of local adaptability[J]. Resources Science, 2022, 44(4): 820-832.] |

| [35] |

杨雪, 钱云. "老漂族"的社会融入及影响要素探究: 以北京市回龙观为例[J]. 现代城市研究, 2019, 34(2): 23-29, 37. [Yang Xue, Qian Yun. Social inclusion of the elderly migrants and influencing factors: A case study of Huilonguan in Beijing[J]. Modern Urban Research, 2019, 34(2): 23-29, 37.] |

| [36] |

肖宝玉, 朱宇, 林李月. 多维耦合视角下的流动人口主观社会融入研究: 以福厦泉城市群为例[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 120-126. [Xiao Baoyu, Zhu Yu, Lin Liyue. The subjective social integration of migrants from the perspective of multidimensional coupling: A case study of Fuzhou-Xiamen-Quanzhou urban cluster[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 120-126.] |

| [37] |

古恒宇, 孟鑫, 沈体雁, 等. 中国城市流动人口居留意愿影响因素的空间分异特征[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 240-254. [Gu Hengyu, Meng Xin, Shen Tiyan, et al. Spatial variation of the determinants of China's urban floating population's settlement intention[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 240-254.] |

| [38] |

周玉, 孙红玉, 朱文豪, 等. 基于K均值聚类的分段样本数据选择方法[J]. 计算机应用研究, 2021, 38(6): 1683-1688. [Zhou Yu, Sun Hongyu, Zhu Wenhao, et al. Segmentation training data selection method based on K-means clustering[J]. Application Research of Computers, 2021, 38(6): 1683-1688.] |

| [39] |

林李月, 朱宇. 中国城市流动人口户籍迁移意愿的空间格局及影响因素: 基于2012年全国流动人口动态监测调查数据[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1696-1709. [Lin Liyue, Zhu Yu. Spatial variation and its determinants of migrants' Hukou transfer intention of China's prefecture-and provincial-level cities: Evidence from the 2012 national migrant population dynamic monitoring survey[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1696-1709.] |

| [40] |

Gu H Y, Yu H C, Sachdeva M, et al. Analyzing the distribution of researchers in China: An approach using multiscale geographically weighted regression[J]. Growth and Change, 2021, 52(1): 443-459. |

| [41] |

沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制: 基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 75-83. [Shen Tiyan, Yu Hanchen, Zhou Lin, et al. On hedonic price of second-hand houses in Beijing based on Multi-Scale Geographically Weighted regression: Scale law of spatial heterogeneity[J]. Economic Geography, 2020, 40(3): 75-83.] |

| [42] |

Fotheringham A S, Yang W B, Kang W. Multiscale Geographically Weighted Regression(MGWR)[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2017, 107(6): 1247-1265. |

| [43] |

Yu H C, Fotheringham A S, Li Z Q, et al. Inference in multiscale geographically weighted regression[J]. Geographical Analysis, 2020, 52(1): 87-106. |

| [44] |

肖凡, 王姣娥, 黄宇金, 等. 中国高新技术企业分布影响因素的空间异质性与尺度效应[J]. 地理研究, 2022, 41(5): 1338-1351. [Xiao Fan, Wang Jiaoe, Huang Yujin, et al. Exploring the spatial and scale variation of factors affecting the geography of high-tech enterprises in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(5): 1338-1351.] |

| [45] |

宁越敏, 杨传开. 新型城镇化背景下城市外来人口的社会融合[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 23-32. [Ning Yuemin, Yang Chuankai. Social integration of rural migrants under the background of new-type urbanization[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 23-32.] |

| [46] |

王宇凡, 柴康妮, 卓云霞, 等. 中国城市流动人口住房质量的空间分异与影响因素[J]. 地理学报, 2021, 76(12): 2944-2963. [Wang Yufan, Chai Kangni, Zhuo Yunxia, et al. Spatial variation of migrant population's housing quality and its determinants in China's prefecture-level cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(12): 2944-2963.] |

| [47] |

林李月, 朱宇, 梁鹏飞, 等. 基于六普数据的中国流动人口住房状况的空间格局[J]. 地理研究, 2014, 33(5): 887-898. [Lin Liyue, Zhu Yu, Liang Pengfei, et al. The spatial patterns of housing conditions of the floating population in China based on the sixth census data[J]. Geographical Research, 2014, 33(5): 887-898.] |

| [48] |

沈燕, 刘厚莲. 健康服务对流动老年人口居留意愿的影响[J]. 人口与发展, 2022, 28(2): 48-57. [Shen Yan, Liu Houlian. The effect of health services on residence willingness of the floating elderly population[J]. Population and Development, 2022, 28(2): 48-57.] |