伴随着全球人口流动的加剧,跨国移民的日常生活实践与地方意义建构成为新的研究议题,而饮食成为洞察移民与东道国社会互动的重要透镜[1]。作为日常生活的重要组成部分,跨国移民的饮食实践是他们协商身份认同、构建社会网络以及扩大地理活动范围的重要途径,这个过程不可避免地与东道国社会产生联系与互动,直接促成了多元的地理相遇[2-5]。地理相遇(geographies of encounter)是不同社会主体在地理上的接近与互动,由此产生对在地社会文化感知的多元结果[6, 7]。在特定地理时空的相遇既会带来文化差异共存的团结局面,也会由于偏见与歧视加深社会主体之间的隔阂与矛盾[8-10]。因此跨国移民的日常饮食实践及地理相遇分析有助于揭示移民个体与东道国社会的微观互动过程,以此反思其在华生活所面临的难题[11]。

在东道国日常饮食实践中的地理相遇,如在公共饮食空间吃饭,是移民重新定义、协商与重构“他者”身份边界的核心[12-14]。例如,新西兰的移民妇女通过在移民社区分享食物的方式跨越了种族差异,与来自各国的移民群体建立起情感联系,以食物为媒介的跨文化接触促进了她们归属感的形成[15]。又如,生活在广州的非洲移民日常生活以非洲族裔饮食为主,就餐的首选仍然是非洲餐厅以及麦当劳这样的“西餐”,鲜少主动去中餐厅吃饭,这种饮食实践背后反映了他们对在地饮食的不适应以及缺乏本地社会网络的支持,导致他们被隔离在东道国主流文化之外[16]。由此可见,饮食实践在塑造移民的文化身份以及与东道国主流文化的关系中具有重要意义[17],移民正是在饮食实践过程中通过与他人的相遇协商身份认同与建构地方意义,由此逐步加深与东道国社会之间的互动[18]。

然而,跨国移民在城市公共饮食空间中的地理相遇既促进了积极的社会融入,也隐藏着文化冲突与协商[19]。Laurier等以基于城市咖啡馆的人类学调查发现,陌生人之间的手势传达了他们对于陌生人的友好、善意与热情,他们在咖啡馆的相遇表明,咖啡馆为人们的独处提供了舒适的空间,而这种独处也成为空间中其他陌生人独处的乐趣的一部分[20]。然而,相对于城市内部相同社会文化背景的群体,具有多元文化背景的移民群体在公共饮食空间中的相遇并不总是和谐的,而是隐藏着矛盾与冲突[21]。Liu等以生活在广州的穆斯林的饮食消费为研究对象,探究了他们如何使用食物维系宗教身份,以及如何被融入或排除在中国主流的汉族文化之中,其研究表明,公共饮食空间为穆斯林与其他文化群体的相遇创造了机遇,但这种相遇由于不同文化群体之间未形成清真规则的共识而产生分歧与文化冲突[22]。因此,饮食消费空间中看似平常的饮食实践过程实际上充斥着矛盾的情感,陌生人之间的互动既可能促进融合,也会引致回避与隔离的后果[21]。如何更好地认识跨国移民的日常饮食实践及地理相遇结果对于促进移民融入东道国社会具有重要意义。

基于上述研究背景,本研究以饮食作为分析线索,关注跨国移民在东道国的饮食实践及其地理相遇,试图回答如下研究问题,跨国移民的日常饮食实践如何促成多元的地理相遇?产生了何种地理相遇结果?背后体现了何种机制?本文拟选取广州为案例地,援引地理学中相遇的概念,关注跨国移民日常饮食实践过程中与不同主体之间的地理相遇,分析这种相遇对他们融入东道国社会的意义。

2 案例地与研究方法 2.1 案例地概况本研究的案例地是广州。广州的国际化发展水平较高,是中国具有代表性的世界城市之一。在全球化发展浪潮之下,广州的对外交流与合作日趋频繁,再加上广州的地理位置优越,经济发展水平较高,吸引了大量跨国移民来穗工作与生活[42]。数据显示,2017年,广州市的跨国移民共有82714人,以欧美日韩发达国家为主,占46.9%①。2019年,跨国移民的数量达到86475人,以韩国、日本、印度、美国和俄罗斯的移民为主。然而,受新冠疫情的影响,2020年,跨国移民的数量锐减至30768人,有5万余跨国移民返穗受到影响②。而后,随着新冠疫情防控得当与经济社会发展的需要,我国移民管理局调整了签证与入境政策,在穗跨国移民的数量又逐渐得到提升,这为本研究提供了充足的样本。特别地,跨国移民在广州城市内部的分布呈现出“大杂居,小聚居”的特点,来自相同国家移民聚居于同一个区域,形成独特的族裔聚居区。族裔聚居区指的是处于社会边缘的少数族裔在一定空间范围集中居住的区域[23]。目前广州形成了几个独具特色的族裔聚居区,主要包括非洲人、日本人与韩国人族裔聚居区,分布于越秀区、天河区与白云区等行政区内。

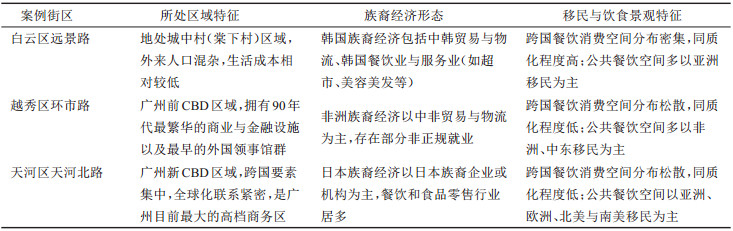

为了进一步聚焦案例地,本研究选择广州市内具有代表性的族裔经济区作为案例地(表 1)。具体而言,本研究选择位于白云区远景路、越秀区环市路以及天河区天河北路区域作为调研街区。这三个案例街区位于广州市内不同的族裔经济区,分布着不同来源地的跨国移民与跨国饮食空间,能够较好地保证研究的外部效度。同时,这三个案例地的族裔文化鲜明,聚集了大量标准化的跨国餐厅[24, 25],也催生了大量具有较高原真性的民族餐厅[26, 27],为跨国移民提供了丰富的饮食空间,也为作者开展实地调研创造了绝佳的条件。因此,本研究选择这三个案例街区能够保证案例地的多样性以收集更加丰富的移民饮食实践信息。

| 表 1 案例街区基本情况 Tab.1 Case Block Introduction |

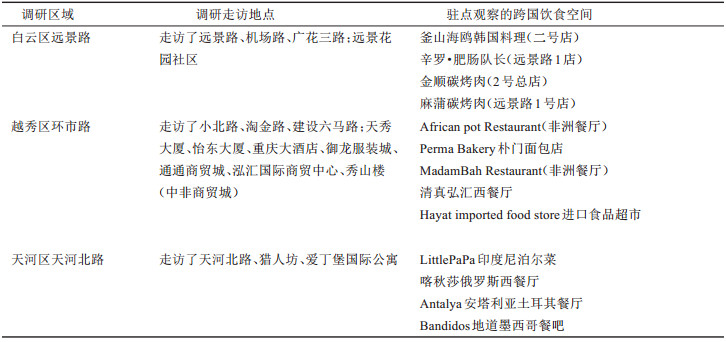

本研究主要采用参与式观察法与深度访谈法开展研究。研究团队于2021年9月至2022年3月在广州开展多次实地调研,共历时7个月(表 2)。首先,研究团队走访了广州天河区天河北路、越秀区环市东路以及白云区远景路等在穗跨国移民聚集的区域,初步了解跨国移民的生活、工作与休闲活动空间。在此基础上,研究团队选定了区域内的若干个跨国移民最常光顾的公共饮食空间作为参与式观察的地点。研究者首先向餐厅老板了解跨国移民到店消费的基本情况,包括时间、菜式以及习惯等;其次征求餐厅老板的同意,允许团队成员多次进入餐厅并停留若干小时以上,在不影响餐厅经营的前提下在内部开展参与式观察。在参与式观察过程中,团队成员以田野笔记的形式记录了跨国移民的饮食行为、社会互动以及他们对饮食空间带来的影响,并将此文本信息作为后续分析的资料。

| 表 2 调研开展情况 Tab.2 Research Situation |

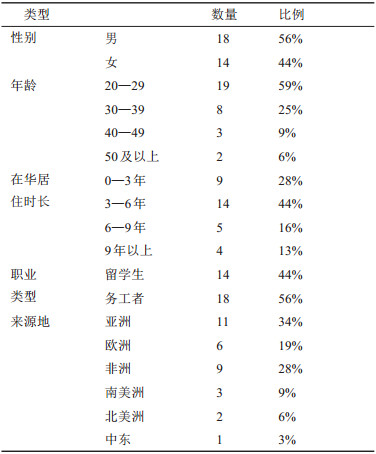

其次,研究者在不同的餐饮空间内共对32名跨国移民展开了深度访谈,访谈对象涵盖来自亚洲、欧洲与非洲等多个国家的移民,以留学生和务工者居多,一半受访者及以上的在华居住时间超过三年,受访者的基本信息如表 3所示。访谈旨在获取跨国移民的日常饮食实践及其与本地社会互动的信息,访谈问题主要包括两个部分。一是在地的日常饮食情况,包括饮食消费内容、地点、同伴等基本信息;二是饮食消费过程中对人与地方的感知,包括与他人互动过程中的内心感受、对地方的情感体验等。访谈时间在1至3小时之间,根据访谈顺序将被访谈对象编码为M-1、M-2,…,M-32。

| 表 3 受访者基本信息 Tab.3 Basic Information of Interviewee |

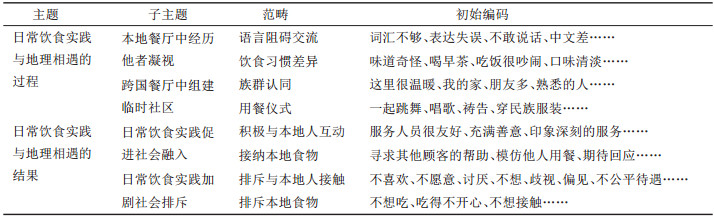

本文采用主题分析法对访谈信息进行分析。作为定性研究中常用的资料分析方法,主题分析法要求在分散的质性资料中识别、分析和报告主题,呈现主题之间的关系,识别数据中的抽象规律[28]。这种将材料打散、重组,然后分类、抽象、浓缩的过程有利于探究定性资料的内在联系和意义[29]。经过严格的分析步骤,最终得出两大主题分析结果(表 4)。下文将从移民在日常饮食实践中的相遇过程及结果两个方面展开分析。

| 表 4 日常饮食实践与地理相遇的过程与结果主题分析 Tab.4 Thematic Analysis of the Process and Results of Daily Dietary Practices and Geographies of Encounters |

研究发现,跨国移民在本地餐厅和跨国餐厅里经历着不同的地理相遇,他们在陌生的饮食文化环境中成为“被凝视的他者”。同时,他们也在熟悉的饮食文化环境中联结具有相同经历的移民共同营建了“临时社区”。

在本地餐厅里,由于语言障碍、饮食习惯的文化差异,移民容易受到来自东道国社会主体的关注,这种关注不仅强化了移民对民族身份的认知,也使他们成为了“被凝视的他者”。

一位来自印度的移民M-19表示,当他去本地餐厅的时候,会先示意服务人员要一份菜单,然后看着上面的图片点菜。受语言交流的阻碍,他点菜所花费的时间较于其他顾客较长,并因此受到周围顾客的关注。“在一些人多的餐厅,我在与服务人员沟通的时候,周围的顾客会看着我们,有的人还会嘲笑我的语言……当他们看我的时候,让我觉得我就是一个不属于这里的外来者”。从M-19的经历可知,来自东道国陌生人的关注使其不断地强化自己是“外来者”的身份定位,在某种程度上形成了与周围顾客的身份与文化边界。

另外一名来自欧洲的移民M-10则分享了他在广州喝早茶的经历。当他走入热闹的茶餐厅的时候,他最初感受到的就是来自其他顾客的“凝视”。“我一走进去,很多人都会看着我,仿佛我的出现在这里是一件很奇怪的事情,我只能找一个比较靠边的角落坐下”。他直言,在茶餐厅这个空间中,自己是一个徘徊在中国传统饮食文化的边缘群体,只能模仿其他顾客的用餐行为,尽量使自己趋同于周围的顾客以掩盖不同身份的差异。

在跨国餐厅中,来自相同国家的移民共同营建了一个“临时社区”。这个“临时社区”不仅能够满足他们对族裔饮食的需求,还能够使得他们构筑起坚固的民族文化身份。

在一家非洲餐厅,前来消费的非洲移民将本地服务人员亲切地称呼为“mama”,因为在他们的文化里,为他们提供食物的人被称呼为“mama”。他们在跨国餐厅里面处于十分舒适和放松的状态,甚至让人遗忘他们身处的是具有商业性质的公共饮食空间。一位来自津巴布韦的年轻女性M-4,她熟练地与餐厅里的其他顾客打招呼,告诉服务人员她想吃什么,在等待食物的过程中自己主动去服务台拿水,与周围的顾客自然地用家乡语言聊天。据悉,他们都是一群从事商贸行业的非洲移民,由于移民经历、工作性质以及在华的居住时长较为接近,即使是互相不认识,在简单的问候之后彼此都会熟络起来。

除了熟悉的源地社会网络的互动之外,“临时社区”的关系维系还离不开传统的仪式。用餐的仪式减少了移民遭遇社会差异的焦虑,创造了一个相对安全的空间。在我们走访的大部分跨国餐厅内均设置了日常歌舞表演,以及传统节假日的庆典活动。

在一家俄罗斯餐厅中,每到周末都会有来自俄罗斯女歌手的歌舞表演。每到这个时候,来店消费的移民都会换上具有仪式感的服饰,在用餐过后,在歌手的热情感染之下参与舞动,以表达一种集体的欢腾。无论是民族食物、歌曲的语言还是来自相同国家的移民,共同构成了“临时社区”的重要角色,即使是素未谋面的移民之间也十分容易在这样的氛围之中建立友好的联系。一位来自俄罗斯的中年人M-11向我们表示,“在中国很少能找到家乡味道的餐厅,这里是为数不多的一家,我第一次过来的时候就加入了歌舞表演之中,在这个环境中让我感到非常放松和愉快,我觉得我融入了一个新的集体,跟不同的人一起跳舞让我在这座陌生的城市中找到很多的安慰”。因此,跨国餐厅中陌生人之间建立的联系不仅仅是在公共空间中共同进餐,而是基于用餐仪式建立了更加深刻的情谊,强化了民族文化身份的认同。

3.2 日常饮食实践与地理相遇的结果研究发现,跨国移民在公共饮食空间中的地理相遇既带来社会融入的结果,但也致使部分移民被排除在主流文化之外。在交流过程中,部分移民表示在公共饮食空间中来自陌生人的善意令他们留下对中国的好印象,使他们更加愿意以开放的心态去学习地方的传统饮食文化。来自委内瑞拉的移民M-17表示,她经常去光顾的本地餐厅的服务人员对待自己非常热情,在他们的热情招待下,她会逐渐放下对陌生人的戒备,尝试用自己不太熟练的中文与他们沟通。“在其他餐厅,可能你告诉他们你想要什么菜,他们就去准备,没有太多的交流,但是在这里,他们会给我介绍这道菜有什么食材、味道如何,我能不能接受之类的,尽管他们的语言我不能完全明白,但是从他们会努力用简单的英文向我解释清楚一些独特的菜”。

另外一位来自委内瑞拉的移民M-13也表示,在本地餐厅消费过程中,他发现汤是粤式饮食中极为重要的组成部分。“当你认真观察(其他顾客)会发现,这里的人很喜欢喝汤,几乎餐桌上的第一道菜就会是汤,而且口味非常独特,据说是有养身的功效,这对我而言非常新奇”。有一次,当他看到隔壁桌的顾客点了一煲汤,他主动向其询问并得到友好的回应,尽管他当时并不完全明白,但是在多次的饮食经历中,他潜移默化地受到了影响,在日常生活中也开始模仿和学习本地人的做法。“去中餐厅吃饭让我爱上了喝汤,我现在很喜欢喝汤,而且不同季节要喝不同的汤,因为它们的功效是不一样的,所以要很讲究”。

然而,来自东道国社会主体的误解或者偏见也会导致移民群体产生不信任感,进而采取主动疏离主流文化群体的方式以维护自己的民族身份。一位来自乌干达的移民M-7向我们分享了一段不愉快的相遇的经历。她曾独自去中餐厅用餐,但却受到本地人的不友好对待,“我不会说中文,我看不懂菜单,他们不愿意给我服务,我点菜的时候他们笑,我不理解他们为什么要嘲笑一个语言不通的人……你不能相信他们,因为他们会欺负你语言不通,会骗你,会抬高价格,或者干脆给你不好的东西……”。这些来自于东道国的不友好的经历在个体与在地饮食之间形成了隔阂,来自在地社会的负面反馈使M-7的民族自尊心受到了侵犯。

在这种不愉快的经历之后,她转而减少本地餐厅的消费,回避与本地人的接触。在访谈中,M-7告诉我们,“我只吃非洲食物。如果我不得不吃中餐的话,我会选择我们非洲的食物,或者用非洲的方法去烹饪”。这并不是因为她吃不习惯中国食物,相反,她觉得中国食物是好吃的,而之所以严格的保持吃非洲传统食物的习惯是因为她在本地餐厅经历的不友好的遭遇让她觉得这是个不欢迎她的地方。“如果这个地方的人们不欢迎你,对你很不好,你会喜欢他们的食物吗?你不会”(M-7)。对她而言,不吃中国食物并不是因为身体的不适,也不是不愿意经历饮食调整的过程,而是在不愉快的相遇中将对地方和人的态度转移到食物上。在这个意义上,食物不再是单纯的获得温饱的物质,而是成为了她用来表征民族身份认同的媒介。

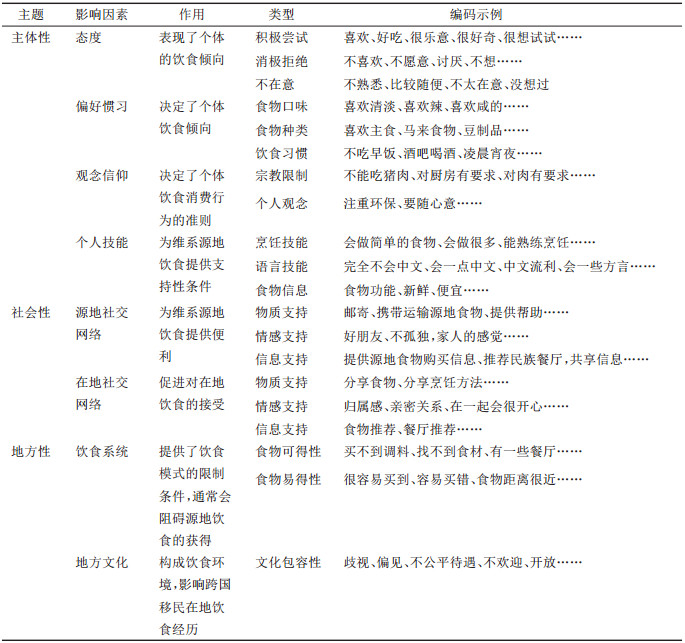

3.3 日常饮食实践与地理相遇的机制本研究对访谈材料进行主题分析,提取了主体性、地方性、社会性的三大影响因素(表 5),以此分析跨国移民日常饮食实践及地理相遇的内在机制。

| 表 5 日常饮食实践与地理相遇的机制主题分析 Tab.5 Thematic Analysis of the Mechanism of Daily Dietary Practice and Geographies of Encounters |

主体性因素是指人在实践过程中表现出来的能力、作用、个人看法以及地位,即人的自主、能动、自由、有目的地活动的地位与特性。对于跨国移民而言,影响其饮食实践及地理相遇的主体性因素包括了态度、偏好惯习、观念信仰、个人技能等。

在态度方面,对在地饮食抱有积极态度的跨国移民适应在地饮食所需要的时间较少,且表现出对在地饮食更多的了解。“来中国之后第一顿我就觉得中国食物很好吃,虽然跟我们以前吃的食物很不一样,但是我大概只花了三天的时间就适应了”(M-8),对在地食物的积极态度往往预示着个体在跨国后会积极主动地尝试在地食物,对在地食物的包容性和接受度都很高,也更愿意去本地餐厅消费。

在偏好惯习方面,即使是来自同一个国家的跨国移民个体也可能表现出异质的饮食偏好,通常表现在对食物种类、味道、烹饪方式等多个方面。一些与流入地饮食文化较为接近的移民更愿意在中国餐厅消费,“我完全没有不适应。我在吉尔吉斯斯坦的时候吃过中餐,当时我就很喜欢。来了中国之后发现中餐味道比我们国家的中餐更浓郁,更辣,我喜欢辣的”(M-31)。

在观念信仰方面,穆斯林移民受宗教信仰的影响,表现出相似的饮食观念与经历。在他们的教义中,“清真”的食物才是“合法”的,即只能吃符合教义规定的食物,尤其是肉类,更是有一套严格的标准,从宰杀到烹饪都有严格的标准与流程。一位也门移民介绍,“我们不能在市场上随便买肉类,因为我们有一些规定,动物是由一个有特殊身份的人宰杀的,他要边诵经边宰杀,只有这种人宰杀的动物我们才能吃。所以我们有专门的购买渠道”(M-5)。

在个人技能方面,拥有良好烹饪技能的移民往往能够在东道国复制家乡食物,以维系原来的饮食模式。“我一日三餐都是非洲食物,我自己做,我知道怎么做。食材和中餐是一样的,只是做法不一样,调味不一样而已,而我知道怎么做出正宗的非洲食物”(M-22)。也更容易接受新的食物,“我在餐厅吃到好吃的(中餐),我就会去学,我会看他们是怎么做的,然后回去我自己做。我会做很多中餐,我也经常做中餐”(M-25)。

社会性因素通常是指由社交网络带来的与食物有关的一些社会支持因素,如家人、朋友、社会群体的支持和帮助等。一方面是在地社会支持,跨国移民对在地食物的接受大多数受本地朋友的影响。“我舍友家人是广州人,她和她家人吃饭的时候常常会带上我一起,所以我才吃到了很多很好吃的食物,跟我之前(在家乡)吃过的中国食物很不一样,但是很好吃”(M-6)。

从社交网络中获得的在地社会支持是跨国移民接受在地饮食的催化剂,从能够帮助他们从最开始的不适应向适应过渡,从而建立与地方的联系。

另一方面是源地社会支持,来自源地的社交网络的社会支持能够为他们提供一些在他乡保持传统饮食的便利,“我会通过邮寄的方式,从我家乡购买一些食材,让家人邮寄过来,这样我就可以在这边做我们的食物”(M-19)。在地城市中的同乡也是源地社会支持的重要组成部分。“我们来自同一个地方,但我们不认识,我们是来中国之后认识的,然后成为了好朋友”(M-11),不论经历是否相同,同源的身份天然地拉近了距离,更容易促成同质化群体的地理相遇。

地方性因素是指客观饮食环境,决定了居住地食物的可得性与便利性。一方面是饮食系统,不管跨国移民是否认为自己适应了在地饮食,都会提到源地食物的重要性,“我很喜欢广州,因为在这里我可以交到很多朋友,我们都来自同样的国家。我可以在这里工作,这里还有很多非洲餐厅”(M-9)。这些跨国餐厅能够较好地缓解移民由于陌生饮食环境所带来的饮食压力,同时也让其在东道国保持源地饮食提供了客观条件的支持。

另一方面是地方文化,跨国移民与地方文化的适应程度会被反映在他们对待本地食物的态度上。当他们觉得自己被本地人排挤的时候,他们便不愿意去中餐厅吃饭,因为“他们都像看病毒一样看我,甚至远离我”(M-7),这让他们不得不去寻找能够接纳和包容自己的群体,和朋友一起外出就餐则不会显得自己是个“异类”。而在独自外出就餐的情况下,能够包容自己的空间是他们的首选,往往在熟悉的跨国餐厅用餐不会觉得被“恶意凝视”。

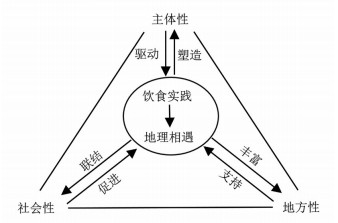

主体性、社会性和地方性三者之间并非相互独立,而是共同影响着跨国移民的日常饮食实践及地理相遇。主体性因素决定了移民在面对两种不同的饮食模式冲突时的行为模式,是饮食适应的内在驱动因素。社会性因素从跨国移民与社交群体的关系出发,关注由个体的社交网络所产生的对饮食适应的影响,主要是个体从社交网络中获得的社会支持的影响。地方性因素从跨国移民与地方的关系出发,关注地方客观饮食环境对饮食适应的影响。尽管地方性决定了移民采取不同饮食模式的难易程度,但移民的日常饮食实践及地理相遇主要取决于主体性因素,同时受到社会性因素中社交网络不同程度的制约或支持。基于上述分析,本文构建了包含主体性、地方性、社会性的跨国移民日常饮食实践及地理相遇的内在机制分析框架(图 1)。

|

图 1 跨国移民日常饮食实践及地理相遇的内在机制 Fig.1 Mechanism of Daily Dietary Practices and Geographical Encounters of Transnational Immigrants |

本研究探究了广州跨国移民日常饮食实践及其地理相遇,从中揭示了跨国移民与东道国社会之间的互动、冲突与协商过程。首先,本文分析了跨国移民在不同类型的公共饮食空间中的地理相遇过程。研究发现,跨国移民在公共饮食空间中的地理相遇存在异质性,他们在本地餐厅因为文化差异成为“被凝视的他者”,主动采取趋同本地饮食文化的方式来转变这种被动的立场,同时,他们在跨国餐厅与其他具有相似经历的移民共同营建了“临时社区”,通过民族饮食及传统仪式维系自己的民族身份认同,并与来源国保持情感联系。

其次,本文探讨了跨国移民在公共饮食空间中的地理相遇对社会融入的影响。发现跨国移民在公共饮食空间中的地理相遇并不完全促进社会融合,而是在文化差异与冲突中经历不断调适的过程。即与陌生人之间良好的互动会促进移民的社会融入,但是由于不同社会文化之间的差异所导致的分歧却会阻碍移民的社会融入,甚至会使移民选择性地回避与东道国社会主体的相遇,以维护自身的民族文化认同。而移民正是在主流社会文化与民族文化身份之间进行协商,以构建融入东道国社会的生活方式[30]。

最后,本文揭示了跨国移民饮食实践及地理相遇的内在机制,指出跨国移民的日常饮食及地理相遇受到主体性因素的驱动,社会性因素的强化和地方性因素的支持,这三类因素之间相互关联,在与移民与东道国的互动中不断变化,共同塑造着移民的在地饮食。换句话说,跨国移民的日常饮食受主客观因素的影响,在个体的态度、偏好惯习、观念信仰与个人技能,来自源地和在地的社交网络,以及在东道国的饮食系统和地方文化的交织影响下,经历着多元的地理相遇。

4.2 讨论本研究主要从三个方面展开讨论。第一,以往的研究更加关注公共饮食空间中主流文化群体的体验,忽略了空间对于多元文化群体的意义[19]。本研究表明,本地餐厅中来自东道国社会主体的凝视会给跨国移民造成无形的压力,而源于陌生社会网络的理解与支持则会促进他们形成对地方的归属感;同时,具有原真性的跨国餐厅为身处异国的跨国移民提供了一个熟悉的社会场域,来自族裔关系网络的支持不仅缓和了个体遭遇的在地文化差异,也赋予饮食消费空间特殊的民族情感意义。

第二,以往的研究关于多样性融合和多元文化主义融合的政策讨论很多,但是鲜少关注族裔区内移民日常生活实践的研究[31]。本研究关注移民饮食实践及其地理相遇对社会融入的影响,围绕个体在公共饮食空间的经历展开过程性分析,多维度展演了跨国移民与东道国社会之间的互动,有助于理解其在华生活的饮食实践模式。

第三,本研究提炼了包含主体性、社会性与地方性的影响因素,总结出日常饮食实践及地理相遇的内在机制,为理解跨国移民的日常生活提供了新的认识。同时,本研究也呼应了以往关于跨国移民饮食适应及其因素探究的相关分析[32, 33],从多维度分析了跨国移民的日常饮食实践及地理相遇,揭示了他们在华饮食的行为表征及内在机制。

跨国移民在全球范围内的流动成为日益普遍的社会文化现象。本文对于跨国移民日常饮食实践及其地理相遇的关注不仅揭示了他们与东道国社会的日常互动,更是从个体的角度反观大城市及其居民对跨国移民的接纳程度[10]。本文认为,在华跨国移民的饮食实践并非简单的个体主动或被动地融入东道国社会的行为,而是会伴随着他们的地理相遇发生动态变化,存在协商甚至是抵抗的空间,进而影响他们的社会融入。本文基于公共饮食空间中的地理相遇分析呈现了个体与东道国社会之间的复杂互动关系,为理解中国城市国际化发展进程中移民面临的社会融入的困境提供了具象的过程性分析[34]。然而,本文尚未能针对跨国移民的饮食实践进行历时性的跟踪分析,也未能明确哪国移民与什么类型的公共饮食空间、在地饮食或人群等发生地理相遇,以展示更加鲜活的跨国移民饮食实践图景。

注释:

① 数据来源于:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/jwyw/content/post_1089623.html。

| [1] |

Zara C, Coles B, Hadfield-Hill S, et al. Geographies of food beyond food: Transfiguring nexus-thinking through encounters with young people in Brazil[J]. Social & Cultural Geography, 2022, 23(5): 715-738. |

| [2] |

Coakley L. Polish encounters with the Irish foodscape: An examination of the losses and gains of migrant foodways[J]. Food and Foodways, 2012, 20(3/4): 307-325. |

| [3] |

Amin A. Ethnicity and the multicultural city: Living with diversity[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2002, 34(6): 959-980. DOI:10.1068/a3537 |

| [4] |

Matejskova T, Leitner H. Urban encounters with difference: The contact hypothesis and immigrant integration projects in eastern Berlin[J]. Social & Cultural Geography, 2011, 12(7): 717-741. |

| [5] |

Schuermans N. Enclave urbanism as telescopic urbanism? Encounters of middle class whites in Cape Town[J]. Cities, 2016, 59: 183-192. DOI:10.1016/j.cities.2016.02.002 |

| [6] |

Valentine G, Waite L. Negotiating difference through everyday encounters: The case of sexual orientation and religion and belief[J]. Antipode, 2012, 44(2): 474-492. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00866.x |

| [7] |

Valentine G. Living with difference: Reflections on geographies of encounter[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(3): 323-337. DOI:10.1177/0309133308089372 |

| [8] |

Andersson J, Sadgrove J, Valentine G. Consuming campus: Geographies of encounter at a British university[J]. Social & Cultural Geography, 2012, 13(5): 501-515. |

| [9] |

Spijkers F E, Loopmans M. Meaningful intercultural contact: How different places pave the way for learning to live together in diversity[J]. Social & Cultural Geography, 2020, 21(8): 1146-1167. |

| [10] |

Darling J, Wilson H F. Encountering the City: Urban Encounters from Accra to New York[M]. London: Routledge, 2016.

|

| [11] |

Marovelli B. Cooking and eating together in London: Food sharing initiatives as collective spaces of encounter[J]. Geoforum, 2019, 99: 190-201. DOI:10.1016/j.geoforum.2018.09.006 |

| [12] |

Haldrup M, Koefoed L, Simonsen K. Practical orientalism: Bodies, everyday life and the construction of otherness[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2006, 88(2): 173-184. DOI:10.1111/j.0435-3684.2006.00213.x |

| [13] |

张博, 刘美新, 蔡晓梅. 物质、情感和权力: 跨国移民与家的地理学[J]. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1130-1141. [Zhang Bo, Liu Meixin, Cai Xiaomei. Material, emotion and power: Transnational migration and home geography[J]. World Regional Studies, 2022, 31(6): 1130-1141. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2022.06.2021246] |

| [14] |

宋宗员, 刘云刚, 安宁, 等. 跨国移民的地方感研究: 以在穗非洲移民为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 65-74. [Song Zongyuan, Liu Yungang, An Ning, et al. Study on transnational migrants' sense of place: A case study of African migrants in Guangzhou[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 65-74.] |

| [15] |

Johnston L, Longhurst R. Embodied geographies of food, belonging and hope in multicultural Hamilton, Aotearoa New Zealand[J]. Geoforum, 2012, 43(2): 325-331. DOI:10.1016/j.geoforum.2011.08.002 |

| [16] |

Liang K, Le Billon P. African migrants in China: Space, race and embodied encounters in Guangzhou, China[J]. Social & Cultural Geography, 2020, 21(5): 602-628. |

| [17] |

Longhurst R, Johnston L, Ho E. A visceral approach: Cooking "at home" with migrant women in Hamilton, New Zealand[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2009, 34(3): 333-345. DOI:10.1111/j.1475-5661.2009.00349.x |

| [18] |

Lynn-Ee E H. African student migrants in China: Negotiating the global geographies of power through gastronomic practices and culture[J]. Food, Culture & Society, 2018, 21(1): 9-24. |

| [19] |

尹铎, 杨蓉, 林婕璇. 全球化背景下跨国餐饮空间的多元感知与消费实践——以广州Zagol Habesha餐厅为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(2): 134-147. [Yin Duo, Yang Rong, Lin Jiexuan. Multiple perceptions and consumption practices of transnational restaurant in the context of globalization: A case study of Guangzhou Zagol Habesha Ethiopian restaurant[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(2): 134-147.] |

| [20] |

Laurier E, Philo C. Cold shoulders and napkins handed: Gestures of responsibility[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2006, 31(2): 193-207. DOI:10.1111/j.1475-5661.2006.00205.x |

| [21] |

Kim T S. Center and margin on the margin: A study of the multilayered(Korean) Chinese migrant neighborhood in Daerim-dong, South Korea[J]. Geoforum, 2021, 120: 165-175. DOI:10.1016/j.geoforum.2021.01.027 |

| [22] |

Liu C, Yang R, Xue D. Chinese Muslims' daily food practices and their geographies of encounter in urban Guangzhou[J]. Social & Cultural Geography, 2020, 21(9): 1287-1306. |

| [23] |

Waldinger R. The ethnic enclave debate revisited[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1993, 17(3): 444-452. DOI:10.1111/j.1468-2427.1993.tb00232.x |

| [24] |

曾国军, 陆汝瑞. 跨国饮食企业的空间分布及其影响因素——星巴克在广州[J]. 人文地理, 2017, 32(6): 47-55. [Zeng Guojun, Lu Rurui. The spatial layout and influencing factors of multinational retail diet brands: A case study of Starbucks in Guangzhou[J]. Human Geography, 2017, 32(6): 47-55.] |

| [25] |

曾国军, 孙树芝, 朱竑, 等. 全球化与地方性冲突背后的跨地方饮食文化生产——基于广州的案例[J]. 地理科学, 2013, 33(3): 291-298. [Zeng Guojun, Sun Shuzhi, Zhu Hong, et al. Translocal restaurants' cultural production under the paradox of globalization and locality: Case studies from Guangzhou[J]. Scientia Geographical Sinica, 2013, 33(3): 291-298.] |

| [26] |

江荣灏, 刘佳玲, 林铭亮, 等. 族裔—文化经济和地方协商: 广州建设六马路的跨国饮食消费景观研究[J]. 世界地理研究, 2018, 27(2): 143-155. [Jiang Ronghao, Liu Jialing, Lin Mingliang, et al. Ethno-cultural economy and place negotiations: A case study of transnational landscapes of food consumptions in Jianshe 6 Road, Guangzhou[J]. World Regional Studies, 2018, 27(2): 143-155. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.02.014] |

| [27] |

刘云刚, 周雯婷, 黄徐璐, 等. 全球化背景下在华跨国移民社区的空间生产——广州远景路韩国人聚居区的案例研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 976-986. [Liu Yungang, Zhou Wenting, Huang Xulu, et al. Production of space of South Korean enclave in Yuanjing Road, Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 976-986.] |

| [28] |

Greg S G. Applied Thematic Analysis[M]. London: SAGE Publications, 2012.

|

| [29] |

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 286-288. [Chen Xiangming. Qualitative Research in Social Sciences[M]. Beijing: Educational Science Press, 2000: 286-288.]

|

| [30] |

Castro M, Fabron G, Córdova D D. Food networks in migrant families: Mixed methods to analyze the relationship of ingredients and food consumption strategies in Argentina[J]. Food, Culture & Society, 2022, 25(3): 391-413. |

| [31] |

Bork-Hüffer T, Yeoh B S A. The geographies of difference in conflating digital and offline spaces of encounter: Migrant professionals' thrown togetherness in Singapore[J]. Geoforum, 2017, 86(1): 93-102. |

| [32] |

钟淑如, 张小萱, 曾国军. 文化地理学视角下跨国移民饮食适应研究进展与启示[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 1-8. [Zhong Shuru, Zhang Xiaoxuan, Zeng Guojun. Progress of research on dietary acculturation of transnational immigrants from the perspective of cultural geography[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 1-18.] |

| [33] |

刘美新, 蔡晓梅, 范雅迪. 跨国精英移民的日常生活实践与根植性家的营造[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 60-66. [Liu Meixin, Cai Xiaomei, Fan Yadi. The everyday life practice and home-making of transnational elite migrant[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 60-66.] |

| [34] |

安宁, 张博. 地缘政治视角下的跨境移民和族裔社区研究[J]. 世界地理研究, 2022, 31(6): 1119-1129. [An Ning, Zhang Bo. The research of transnational migration and ethnic communities from the perspective of geopolitics[J]. World Regional Studies, 2022, 31(6): 1119-1129. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2022.06.20221000] |