2. 华东师范大学 地理科学学院,上海 200241;

3. 中国科学院大学,北京 100049

2. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

美国学者雷克斯和摩尔结合芝加哥学派的同心圆模型与韦伯的社会分异理论,提出“住房阶层”(housing class)理论,强调住宅作为生产资料而不是简单的消费品对于个人社会地位的重要性,认为住房差异是城市阶层分化的重要标识,城市中不同经济社会群体通过选择和竞争不同类型的住房/社区,形成不同的阶层/聚落[1]。欧美住房阶层理论提出伊始即遭批评,反对者质疑仅仅用住房所有权来划分阶层结构过于简单,而且拥有住房不代表能够改变个人的阶层地位[2]。尽管该理论存在将社会群体结构过度简化的嫌疑,但其敏锐地洞察到城市住房与社会地位、家庭财富、工作稳定性和后代教育等经济社会属性存在紧密关联[3],通过分析社会群体对于住房资源的市场化争夺过程,将居民微观择居行为与城市宏观居住空间联系起来,有机贯通城市社会结构与空间结构,对于深度解构社会阶层与住房差异的互馈关系,以融合视角揭示城市社会空间分异格局与演化机制具有划时代的重要意义。

在中国城市住房市场化改革与房价迅速增长的时代背景下,学者们发现,中国城市住房差异与社会分化之间同样存在着越来越密切的关联,欧美的住房阶层理论在中国大城市中甚至具有更为非凡的解释力。闵学勤[4]认为住房是衡量社会分层的重要指标,住房分层甚至可以取代传统的收入、教育和职业分层,决定了个人的社会阶层。李强[5]提出住房是社会分层的重要载体,且在不断强化,并根据住房属性将社会群体分为商品房家庭、购买单位房家庭、拆迁户家庭、廉租房家庭、自住私房家庭和简易建筑住户等六类“住房地位群体”;刘祖云等[6]根据住房条件提出五类住房阶层;陈杰[7]、王丽艳等[8]根据住房产权将城市居民划分为四类;陈俊华等[9]将其简化为租户、业主和多户业主三类;林李月等[10]则针对流动人口住房产权特征提出四级“金字塔型”分层结构。

综合来看,国内外既有研究多集中在社会学领域,主要根据“无产权”、“有产权”和“多产权”等住房权属差异对社会群体进行阶层划分。然而,相对于职业、教育和收入等传统阶层划分标准,住房具有明显有别于上述社会维度要素的物质空间属性,从地理学和社会空间视角,解读房价快速增长背景下城市住房价值的空间分异、社会群体的住房差异及其催生的阶层分化效应不可或缺。首先,以是否拥有住房或住房套数作为群体阶层划分的唯一或首要标准不够全面,如住房面积、社区及周边配套环境、区位和交通条件等住房品质或档次因素亦应有所考虑[11];其次,住房阶层是社会群体与居住空间的统一,在划分住房阶层与掌握群体属性的基础上,探析城市内部不同住房阶层的社会空间分异特征,是拓深住房阶层理论与实践的应有之义;再次,基于社会空间辩证思维,城市住房不是社会群体的空洞载体,住房空间分异也不是社会群体分化的简单映射,而是可以形成、加剧阶层差异,强化阶层认同甚至引发社会排斥的重要机制[12]。

因此,本文立足城市社会地理与社会空间融合视角,阐释改革开放以来中国大城市住房阶层形成演化的理论逻辑与现实基础,基于案例城市南京的问卷调查与住房市场数据,结合住房多维属性划分城市住房阶层,比较不同住房阶层的社会空间属性差异,分析大城市内部住房阶层分化机制与固化效应。以期赋予传统住房阶层理论以空间要素与新的内涵,探索开展富有中国特色与时代烙印的大城市住房阶层研究,从住房视角深化对城市贫富差距的认识,为促进城市社会空间平衡与可持续发展提供理论借鉴。

2 中国城市住房阶层 2.1 住房阶层理论的逻辑基础长期以来,职业被视为社会阶层划分的理想标准。基于涂尔干的社会分工理论,欧美社会学者们认为职业最能够综合反映社会分层的三个维度,即权力、收入和声望[13]。中国社会学者亦采用职业为中心视角,观测和度量社会阶层结构的变化。例如陆学艺[14]从组织资源(权力)、经济资源(收入)和文化资源(声望)三维视角出发,以职业为标准划分出中国“十大社会阶层”。然而,随着中国社会经济转型和社会群体类型的持续分化,以及由现代生产型工业社会向后现代投资型消费社会的转型,社会分层的载体和机制也逐渐发生变化[15]。首先,经济资本已然上升为衡量个人或家庭社会地位的核心要素,职业虽然与收入存在一定关联,但职业等级与收入高低并非严格的对应关系,相同职业类型群体内部可能收入差距悬殊,更重要的是职业和收入分层无法真实体现家庭继承性财富和投资性收益的分化。其次,城市社会群体和职业已出现高度分化,产业结构转型催生出大量新兴业态和职业类型,例如网络电商、直播带货、视频播主、网约车主和快递跑腿等“自由职业者”和弹性工作模式群体,城市社会在市场力量驱动下呈现超级多样化与高度异质性,导致传统职业分层越发变得模糊和抽象,无法对现实社会中的阶层分化问题给予有力解释[15]。

桑德斯[16]提出,现代社会中住房越来越重要,一个人的住房状况比他的工作更能表征其阶层属性,并认为拥有住房对于财富再分配具有重要意义,因此将住房所有权作为划分住房阶层的标准。上世纪末起,中国城市社会学者开始将住房差异视为社会分层及其形成机制的重要内容[17, 18]。住房地位体现一种较为稳定的社会关系,在多种社会地位中占据首位,是透视城市社会分层的重要载体和外在表现[19]。全球化与市场化语境下,随着影响中国城市社会分化的力量由劳动要素向资本要素过渡[15],住房逐步取代职业成为更能表征个人资本总量且更具象化的社会分层工具。具体表现为:①住房是家庭财富的主要构成,2020年中国城镇家庭人均财富中,住房资产的占比达67.62%,购置住房反映的是家庭收入的累积性,而且住房不是单纯的消费品,房价的不断升高使住房的投资品属性日益彰显,是否拥有住房产权成为家庭财富积累与不平等的重要机制[20];②住房不止是经济实力的标志,职业分层、教育分层与住房分层在一定程度上表现出耦合性,住房产权还捆绑着城市户口、教育机会、社会信用等附加服务和价值,拥有住房的质量和数量甚至成为社会声望和身份标签,深刻影响着居民生活幸福感、阶层认同感和阶层代际传递[21]。

综上可见,相对于职业和收入分层,住房可能更适合作为现代城市社会分层标准,而且在中国住房市场日臻成熟和特有社会文化背景下,以住房为阶层划分标准并不像西方批评者认为的那样“过于简单”。住房与居住者的经济实力、社会地位、价值观念和文化品味等具有紧密联系[13],而且中国城市住房更多与市民权(citizenship)绑定,买房被认为是购买“城市股票”,并通过房价上涨实现分红。因此在中国大城市,住房指标虽然简洁却极具内涵张力,透过住房分层能够准确和更深层次理解当前社会分层结构和运作逻辑。

2.2 新时期城市住房阶层分异中国城市住房市场化改革在经历住房产权化(1980—1998)、产业化(1999—2008)和金融化(2009至今)三个阶段以后[22],原本隐藏在计划经济制度下的住房不平等迅速扩大并转变为家庭财富的不平等[23, 24],城市住房阶层不断分化,正在重塑社会阶层与社会空间[25, 26]。

新世纪以来,中国城市住房自有率迅速上升,已经大幅度高于欧美等发达国家和地区[27],演变为名符其实的住房高度私有化国家。与此同时,城市住房在区位、环境、类型、品质、价值和服务等方面的多样性和异质性也日趋显著,单纯以是否拥有住房或者住房数量为标准已经难以准确揭示住房分层的复杂性。随着大城市房地产市场的繁荣,购置商品房成为富裕家庭最重要的投资渠道之一,(多)产权房群体规模日益扩大[28]。由于居民收入的上涨速度不及房价,拥有更多数量、更好区位、更具稀缺性住房群体的财富增长速度更快,社会贫富差距由此拉大[27];住房加速向富人配置的同时,也意味着低收入或普通家庭的购房难度增加,被迫成为“房奴”或“蜗居”于狭窄、偏远的住房,或选择长期租房甚至“逃离”大城市,导致“以房获利”的住房食利阶层与“望房兴叹”的住房困难群体间的两极分化。

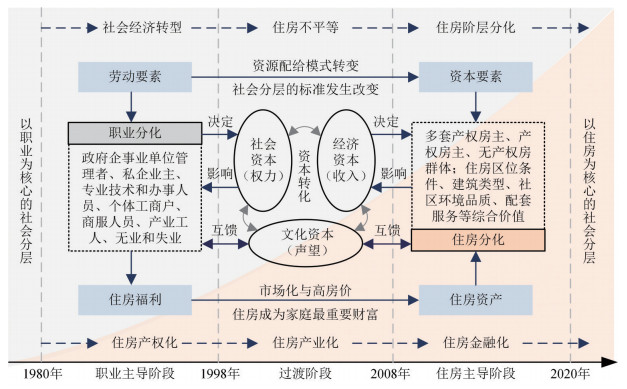

转型期中国大城市居民家庭财富、职业收入、社会文化属性和拥有住房情况,以及城市内部住宅类型档次、社区环境品质和公共服务质量的不断分化,造就了多元复杂的城市住房阶层(图 1)。城市社会学者重点从财富视角探讨社会群体住房产权差异,而城市地理学者侧重从空间视角分析社会群体与住宅的分化[29],并且在城市社会分层与居住空间逐渐固化甚至极化的当下,探索社会群体和住宅空间的对应关系与耦合模式[30]。基于城市社会地理和社会空间视角,在划分城市住房阶层的基础上,探究不同住房阶层在城市空间中的聚居表现和分异特征,亦是本文需要关注的焦点问题。

|

图 1 改革开放以来中国城市社会阶层划分及其演进逻辑 Fig.1 Evolutionary of China's Urban Social Stratum Division Since 1980s |

2020年5—8月期间,由来自南京十所高校和科研院所的合作者组成课题组,联合“问卷星”调查平台(www.wjx.cn),在市域范围内,针对在南京有固定住所的居民开展问卷调查(不包括全日制住校学生;父母在南京居住的学生填写父母情况)。调查内容包括居民的社会属性、家庭属性、经济属性和住房属性和2000—2020年期间家庭居住迁移情况。采用线下划分片区随机采访、线上“微信”推送和网络填写等方式,共计发放问卷超过5000份,最终筛选出符合预设目标样本定位、信息填写相对完整的有效问卷4015份,涉及居民13520人,总量相当于南京全市常住人口规模的1.45‰。样本总体特征如表 1所示,与南京全市人口空间分布比较,被访者相对更集中于玄武、秦淮、建邺、鼓楼和栖霞等江南主城区,人口结构上以中青年、高学历群体居多,而60岁以上、初中及以下学历样本比例偏低。

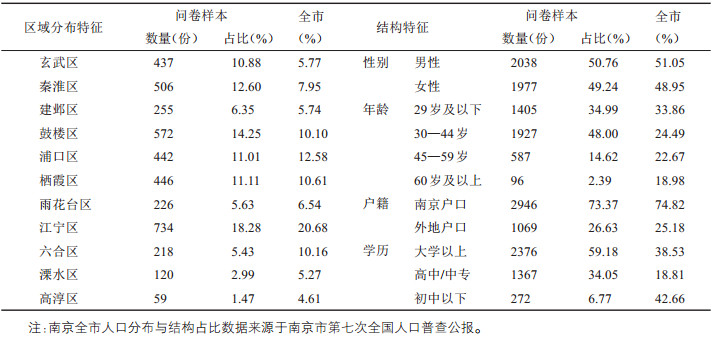

| 表 1 调查问卷样本空间分布与结构特征 Tab.1 Spatial Distribution and Structural Characteristics of Questionnaire Samples |

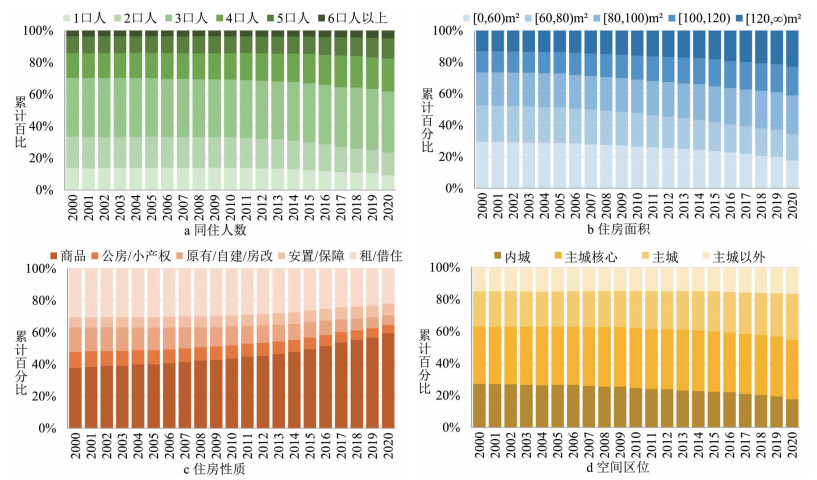

根据调查问卷中受访者提供的居住迁移时间和住房属性特征,大致推演出2000—2020年样本群体的住房演化过程。如图 2所示:①2020年平均一套住房居住3.28口人,三口和四口之家居多,占比分别为38.2% 和20.71%(图 2a),从代际上看以两代人同住居多(44.22%),其次是三代人(27.79%)和一代人(26.33%);②家庭住房面积在此期间有较大幅度的提升,2020年建筑面积在100m2以上的家庭占41.12%,60m2以下的住房仅占17.55%(图 2b),人均住房面积约为30.63m2;③居住在自购商品住房的家庭占比最高且增长较快,从2000年占比37.86% 上升为2020年的59.66%,其次是租住或借住的家庭,2020年占比为21.85%(图 2c);④空间上主要分布在主城区(由江南主城和江北主城构成),其中居住在内城区(明城墙围合区域)的比例在减少,从2000年的27.3% 降低为2020年的17.65%,而其他区域的占比均有所增加(图 2d)。

|

图 2 样本群体住房特征演化(2000—2020) Fig.2 Evolution of Housing Characteristics of Sample Groups from 2000 to 2020 |

中西方城市社会学者通常采用住房产权和数量、住房性质和来源、住房需求和用途等标准划分住房阶层,其中以是否拥有产权住房及其数量作为核心指标,可大致划分为多产权房阶层、产权房阶层和无产权房阶层[15]。然而,随着中国拥有住房群体的迅速壮大和内部分化,仅依靠产权住房数量已难以准确划分住房阶层。例如拥有一套别墅住房和多套公寓住房家庭之间,或内城“老破小”名校“学区房”和远郊大户型普通商品房家庭之间,其住房阶层孰高孰低有待商榷。因此需要补充住房区位、住房类型、住房面积、社区环境、交通条件和配套服务质量等反映住房综合品质或价值的评价指标。

房地产市场日趋成熟与细分背景下,城市住宅小区单位面积平均房价,是能够综合表达该社区住宅品质的可量化指标,结合住房面积即可测度家庭住房的市场价值[31]。基于此,本文首先区分有房阶层和无房阶层,针对有房群体,拟结合住房数量和住房档次(即住房价格与住房面积所反映的市场价值)指标,采用K-means聚类算法,将其由高到低划分为拥有多套住房的“多房阶层”(L1);拥有较高品质住房的“改善阶层”(L2)和拥有一般性住房的“刚需阶层”(L3)等住房阶层群体(图 3)。

|

图 3 住房阶层划分思路 Fig.3 Classification Method of Housing Class |

K-means聚类是一种基于样本距离的数据分类方法,对于给定的样本,认为距离越近则相似性越强,从而将样本集划分为K个“簇”,使“簇”内部的样本点尽可能紧密地聚集在一起,即实现“簇”内差异最小化和“簇”间差异最大化。比如将n个样本划分为K个簇(C1, C2, …Ck),并以最小化平方误差E为目标:

|

(1) |

其中μi是“簇”Ci的均值化向量,亦称“质心”,选用启发式的迭代方式求解,公式为:

|

(2) |

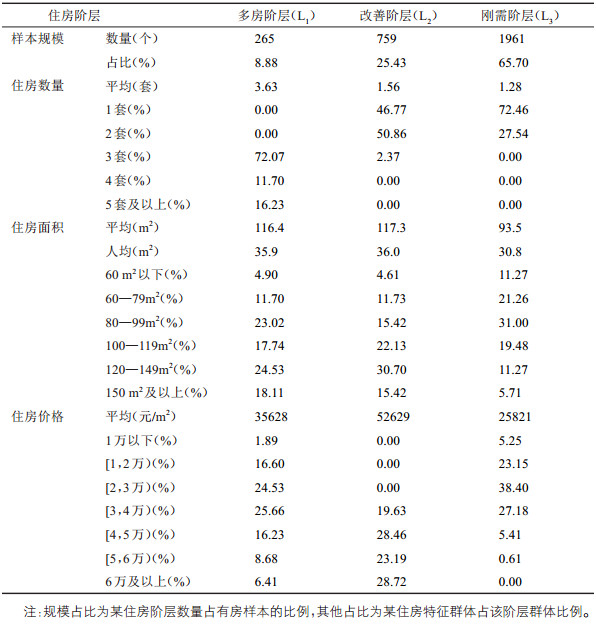

针对2985份有房群体样本,通过对其住房数量、住房面积和住房价格等指标进行K-means聚类并划分为“多房阶层”、“改善阶层”和“刚需阶层”等3类有房阶层。各阶层住房特征如表 2所示:①规模分布上,住房阶层由高到低呈“金字塔”型结构,多房阶层群体规模为有房群体的8.88%,刚需阶层的规模高达65.7%;②住房数量上,阶层地位越高的家庭住房数量越多,多房阶层平均每家拥有住房3.63套,其中16.23% 的家庭拥有5套住房以上,而刚需阶层家庭平均住房数量为1.28套,且其中72% 以上家庭仅拥有1套住房;③住房面积上,多房阶层和改善阶层相近,现住房面积分别为116.4 m2和117.3 m2,而刚需阶层住房面积平均为93.5 m2,其中63.53% 的住房面积低于100 m2;④住房价格上,并未呈现出等级梯度规律,改善阶层住房的均价最高,达到5.26万元/m2,其次是多房阶层,而刚需阶层的房价相对最低,仅为2.58万元/m2。由此可见,住房数量依然是阶层划分的最重要指标,但并非唯一标准,住房面积和住房价格同样是辨识住房阶层的重要依据。

| 表 2 南京有房群体住房阶层划分结果 Tab.2 Results of Housing Class Division of Housing Groups in Nanjing |

在住房阶层划分及其住房属性特征分析的基础上,为考察不同住房阶层的社会属性特征及阶层间差异,以及检验住房阶层与其社会经济地位间是否存在某种对应关系,描刻四类住房阶层的典型社会特征如下:

多房阶层——少数较为富裕的“老南京人”。该群体在南京居留时间相对最长,居住超过10年的比例高达98.11%,南京户籍群体占比95.47%;同住家庭人口数和代际数在各类住房阶层中最多,5口人以上家庭和3代人以上家庭占比分别为24.53%和38.11%;家庭平均年收入为45.87万元,拥有私家车数量平均为1.63辆,均远高于其他住房阶层,平均年收入高于60万元和私家车3辆以上的家庭占比分别为26.8%和13.2%。

改善阶层——具有较高社会地位的城市中产。平均年龄相对最大,突出表现为30岁以下群体占比最少和60岁以上群体占比最多;平均学历远高于其他住房阶层,大学以上学历群体占比高达81.95%,初中及以下学历仅为2.11%;职业层次相对最高,“政府机关、企事业单位管理人员”(33.07%)和“专业技术人员”(28.46%)占比均高于其他住房阶层;以中等收入群体为主,年收入20—60万家庭占比超过六成(61.03%)。

刚需阶层——较为普遍的城市中等收入群体。群体规模最大,占样本总数的近一半(48.84%);相对其他住房阶层,该群体在年龄结构、职业结构、户籍结构和家庭结构等方面较为均衡;而在个人学历、家庭收入和家庭资产上显著低于多房阶层和改善阶层,例如大学以上群体比例仅为54.82%,平均家庭年收入为23.91万,超过60万/年的家庭比例为3.93%,家庭平均拥有私家车数量为0.9辆,65.88%的家庭拥有1辆私家车。

无房阶层——年轻化较低收入的“新南京人”。平均年龄(29.02岁)最低,低于30岁群体占比高达65.73%;只有31.46% 的群体拥有南京户口,在南京居住不满十年的群体占比为29.03%,家庭结构偏轻,同住人口数和代际数相对最少;大学以上学历仅为48.45%,初中以下超过10%;职业层次偏低,“政府机关、企事业单位管理人员”(8.64%)和“专业技术人员”(18.83%)在各类住房阶层中占比最低,而“商业服务业人员”“产业工人”“自由职业者”和“学生”群体占比最高;平均家庭年收入仅16.04万元,80.87% 的家庭年收入在20万元以内;家庭私家车数量仅0.36辆,69.22%的家庭未购置私家车。

综上可见,社会群体的住房阶层越高,通常意味着拥有更多套住房、更高家庭收入和更多家庭资产(以私家车数量为代表);多房阶层位于住房阶层金字塔的顶端,主要由少量富裕的老南京居民构成,在长期家庭财富积累和住房市场化、城市更新过程中获取了多套私有住房;改善阶层的住房数量虽不及多房阶层但住房档次最高,主要是拥有较高社会地位和文化资本的中产阶层群体;刚需阶层的住房用以满足家庭居住的基本需求,新市民核心家庭占比较高,是大城市中最为普遍的社会群体;无房阶层在社会经济地位上相对有房群体处于明显劣势,更多为低收入群体和新迁入城市的年轻群体。

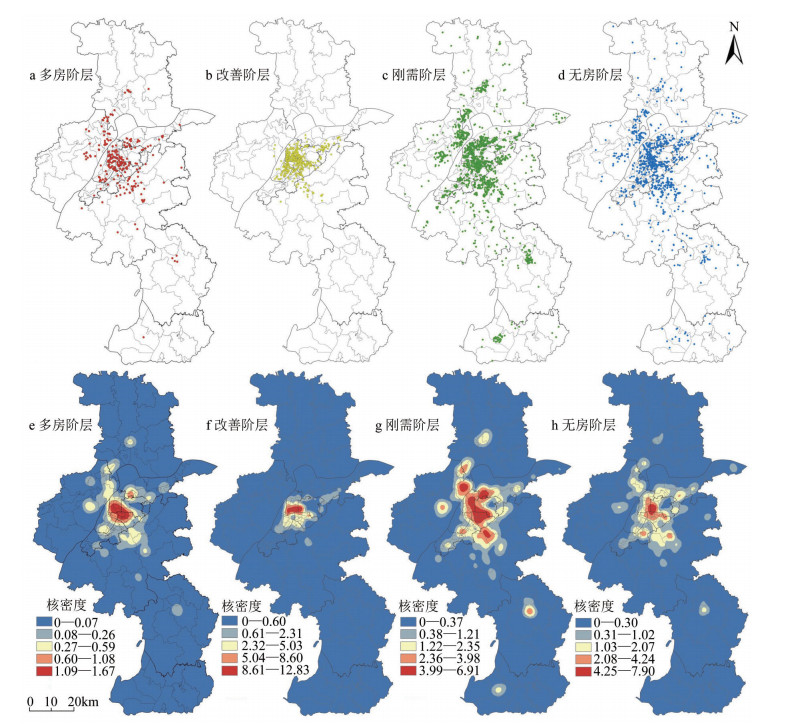

4.3 住房阶层空间分布特征从南京不同住房阶层的空间分布特征上看(图 4):多房阶层主要分布在主城核心区(绕城公路以内),空间上相对集中于内城的鼓楼区和秦淮区,该区域也是长久以来南京户籍人口的聚居区[32];改善阶层的空间集聚度较高,主要分布于内城区及其外围的主城核心区,特别是草场门大街(河西新城龙江片区)和北京西路(省委省政府和省直机关所在地)沿线地区;刚需阶层和无房阶层的在规模分布上较为相似,主要分布于内城以外,其中主城以外占1/4左右,但在空间集聚程度上刚需阶层更趋分散,除内城外还相对集中于主城外围房价较低的新城区和远郊区,而大量无房阶层则更集中在城市中心的新街口地区。

|

图 4 南京不同住房阶层群体的空间分布与核密度分析 Fig.4 Spatial Distribution and Kernel Density Analysis of Different Housing Class Groups in Nanjing |

总体上看,不同住房阶层之间并未形成泾渭分明的居住空间分异,而是呈现杂糅混合状态,特别是城市内城区,住房阶层间表现出较好的空间融合与包容性。其可能原因,一是住房的空间多元供给与再生产使城市内部居住空间的破碎化、多样化和异质化程度较高,高档别墅、封闭社区、传统单位住房、老旧棚户社区和城中村等差异巨大的住宅小区可能毗邻而立,一街之隔的两个社区可能存在天壤之别,甚至同一社区内的住宅都可能存在明显差异,由此带来不同住房阶层在城市空间上的混杂;二是中国城市内部基于住房差异的阶层分化有别于西方因阶级、种族和民族等差异带来的显著社会分化,而且住房阶层高低并不完全等同于社会经济地位或声望的高低,因此不同住房阶层间的差异更多体现于对优势城市区位和优质居住空间的占有能力,而尚未真正形成差异化的阶层文化与社会认同,以及由此导致的社会排斥/歧视与空间封闭/隔离现象。

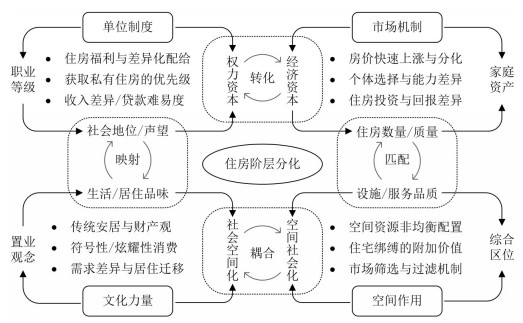

5 住房阶层分化与固化机制基于上述特征比较,发现总体上社会群体的住房阶层与其经济社会属性存在较为紧密的对应关系,而不同住房阶层在空间分布特征上存在差异但尚不显著,表明城市住房阶层客观存在并且处于不断分化演进的过程中。住房阶层的分化体现于不同等级类型的城市内部和城市之间,但即使是在特定大城市内部,其住房阶层的形成与演化机制亦纷繁复杂。如图 5所示,不考虑家庭先赋、个体选择、投资偏好和决策能力等微观个性化因素的影响,结构性因素诸如单位制度政策驱力、房产市场经济驱力、住房观念文化驱力和社会空间耦合驱力等,均深度塑造着城市住房阶层并推动其持续分化与固化。

|

图 5 大城市住房阶层分化与固化机制 Fig.5 Differentiation and Solidification of Urban Housing Class |

经济社会转型期,单位职能的转变和单位大院的解体,并不代表其社会资源配给角色的完全消失。城市住房制度改革初期,在更高级别单位、拥有更高职级和收入的体制内政治精英,在“房改”中可以通过优先选择和低价购买的方式率先取得住房产权,边燕杰等[17]将这种单位制度再分配机制的延续称为“权力维续”。其后的公房市场与商品房市场双轨制阶段[33],那些具有较高权力或社会资本的城市居民,通常也具有更高的收入,更有能力在住房市场上再次或多次购房,由此加剧社会群体间的住房不平等。即使在住房深度市场化阶段,优势单位依然可以通过“集资房” “限价房”“人才房”“经济适用房”“购房补贴”“住房公积金”“贷款担保”等方式,为符合要求的职工提供“破格”获取产权住房的路径[34]。国家政策与市场机制的叠加强化,使社会精英在城市私有住房的原始积累中成为赢家,初步奠定其高住房阶层地位。2008年以后,中国城市房地产市场的蓬勃发展迅速激活城市住房的商品属性和投资价值,使权力资本优势得以转化为经济资本优势,亦使社会群体间的住房不平等迅速转化为财富不平等,推动住房阶层的再分化。例如本研究发现,“政府机关和企事业单位管理人员”在家庭住房数量(1.48套)、住房面积(103.8 m2)、住房单位面积价格(36901元/m2)和单套住房市场价值(384.8万元)等方面均显著高于其他职业属性群体。

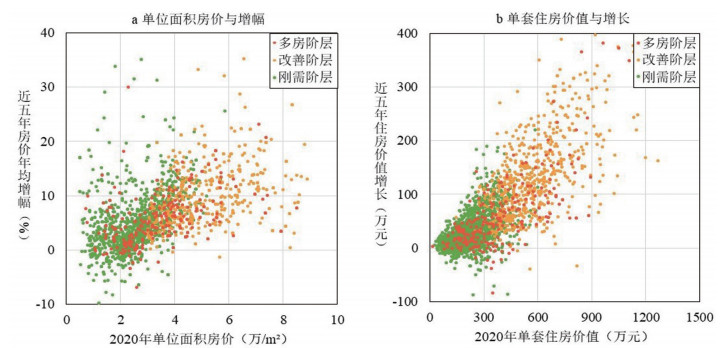

5.2 房价攀升的资产增值与马太效应21世纪以来,在房价高速增长的催化下,住房资产差异已成为城市贫富差距的主要标志之一,也是住房阶层分化与加剧的重要机制。房价攀升使拥有住房的家庭财富增长,而无房群体的财富则因房价和租金上涨而被加速消耗。加之住房投资或“炒房”行为的存在,使住房阶层的财富不平等迅速加剧,特别是在多房者和无房者(租房者)两端迸发[35],住房阶层分化可能会导致社会结构进一步失衡。研究中发现,不同有房阶层群体间的住房增值表现存在差异(图 6)。因优质住房具有较强的稀缺性及保值增值能力,因此改善阶层拥有的住宅具有高房价的同时也拥有较高增速,如近五年房价年均增幅达到9.51%,其次是多房阶层(5.72%),而刚需阶层仅为4.84%(图 6a);相应的在单套住宅增值上,近五年改善阶层住宅的市场价值平均上涨136.9万元,多房阶层为65.4万元,而刚需阶层仅为30.8万元(图 6b),意味着住房阶层分化不仅是家庭经济实力差异的结果,更是社会财富再分配的机制。反观城市内部无房群体或外来流动人口,被迫购置偏远地区较低品质的住房或长期选择租房居住可能成为其无奈之举[36]。

|

图 6 南京不同有房阶层的房价及增幅(a)与单套住房价值及增长(b) Fig.6 Housing Price, Growth Rateand Value of Housing in Different Types of Housing Class |

在中国人的传统观念中,住宅是个人或家庭/家族身份地位和社会威望的标识。因此,住房自古以来都是中国家庭财富载体和投资对象。时至今日,住房(或土地)在国人心中依然是难以割舍且意义非凡的必需品,赋予城市居民以稳定性和安全感,是一种得到社会普遍认可的象征资本。因此,中国社会各阶层普遍渴望拥有自己的产权住房,城市居民倾向于投入大量精力和金钱尽可能尽早地购买住房[37],加上中国股票债券市场波动较大和储蓄利率相对较低,购置住房成为家庭财富投资和抵御金融风险的理想选择[38],也是资产代际传递和延续阶层地位的主要手段。这为大城市住房阶层的出现创造了先决条件,也为住房阶层的社会认同提供了重要支撑。即是说,住房不但在客观上有助于明确家庭在城市社会结构中的地位,更能在主观上影响居民的社会身份与阶层属性认同[39]。例如拥有自有产权、住房面积较大、住房市值较高的居民更倾向于认同自身属于社会的较高阶层[40, 41];而且优质住房可以给居住者带来更多的安全感和幸福感[42],例如住房条件相对最好的改善阶层表现出强烈的城市“向心性”和居留“粘滞性”。具有相同或相近经济社会属性的居民选择住宅区位时呈现趋同化特征[43],长期居住生活在特定空间的社会群体通常具有较为一致的偏好与惯习,更容易形成较强的社交网络与社区情感,进而产生特定的阶层意识或社区文化。

5.4 社会空间的多维分异与互馈耦合住房商品化时代,“房价”是城市住宅档次和公共资源非均衡配置的综合货币化指标,总体上反映出城市居民对于某处住宅的青睐程度或者住房作为特殊商品的供需矛盾水平,映射出住房拥有者的经济实力、权势声望和居住偏好。因此,当得知某人居住在具有明显特征的地区或小区时,例如“富人区”“学区房”“别墅区”或“边缘区”“保障房”“棚户区”等,即使不清楚此人的年龄、职业、学历、收入等社会经济属性,也可以大致完成对其家庭社会地位形象的“侧写”。事实上,有研究揭示出城市社会群体与住宅类型间存在一定的对应耦合关系[12, 30],而同类社会群体向特定居住空间的集聚趋向,将形成住房阶层在空间上的分异与固化。同时,住房差异不是社会群体分化的简单映射,而是通过深度影响城市居民社会生活的各个方面,能动地作用于社会分化,成为生产和再生产社会差异的重要机制[25]。体现在空间差异上,拥有优质区位的住房可能意味着更快的家庭财富增长、更好的教育医疗条件、更便捷的交通出行、更多职业选择和社交机会等,更有利于自身与后代的发展;相反,劣势区位住房周边通常缺乏足够的城市公共资源和配套服务,而且较难吸引政府和资本的青睐,从而长期处于发展弱势地位,对居民及其后代产生不利影响。基于社会空间辩证思维理解,在居民主动/被动选择住房与住房对社会群体的反向筛选与塑造过程中,社会群体与住宅空间逐渐形成一定互馈与耦合关联,并成为住房阶层空间生产与封闭固化的重要维系力量。

6 结论与展望 6.1 发现与结论立足于中国大城市住房阶层分化的理论逻辑与现实基础,通过将南京城市居民划分为四类住房阶层,比较不同住房阶层的社会属性和空间分布特征差异,取得如下主要发现:①多房阶层主要是长期居住在南京的本地居民,在家庭收入和资产方面占据优势;改善阶层虽然住房数量上不及前两者,但其住房品质、教育程度和职业层次相对最高,属较高社会经济地位的中产阶层;刚需阶层在学历、收入等方面相对偏低,是数量庞大拥有唯一住房的普通城市居民;无房阶层更多为新迁入城市的年轻和低收入群体,在经济社会地位上处于明显劣势。②多房阶层和改善阶层主要集聚于主城核心区,而大多数刚需和无房阶层则居住在主城核心区以外,不同住房阶层在城市内部具有较强的包容性与融合度,但由于优势住房阶层在居住区位及社会服务的选择上具有较强竞争力和自由度,使不同住房阶层在社会经济资本差异的基础上,可能逐步加剧在空间上的分异,导致更多城市优质区位和教育医疗等稀缺社会资源被优势住房阶层所占据。

作为大城市的典型代表,从南京的案例可以得出中国城市住房阶层分化在机制与效应上的共性特征。城市住房阶层分化是社会制度、经济体制、文化背景等多重因素综合作用下的产物。除家庭资产禀赋和个人决策能力差异等微观因素以外,单位福利制度延续与住房市场化配置的叠加作用,中华传统文化基因中对住宅的高度重视,以及社会群体分化与住宅空间分异的互馈耦合效应等,共同推动着大城市住房阶层的社会-空间分异与固化。中国大城市高房价背景下,住房既是消费品(生活资料)也是投资品(生产资料),更是家庭经济地位和个人文化品味的象征,住房差异直接或间接影响社会群体的财富分配、阶层认同和代际传递,进而促进社会阶层的分化与再分化。一言以蔽之,中国大城市住房阶层是客观存在的,它既是显性的也是隐性的,是国家经济社会体制变革与城市社会空间重构的综合呈现,住房阶层分化既是社会经济不平等的结果,也是社会空间不平衡的原因。

6.2 讨论与展望本文突破西方古典住房阶层理论以产权住房数量为核心进行阶层划分的思路,提出住房品质或档次同样是界定住房阶层的重要依据,并基于南京城市居民调查问卷数据初步开展实证研究。尽管限于疫情期间数据获取难度较大和国内相关可资借鉴成果偏少等原因,本文在案例城市选择的多样性、问卷数据样本的代表性、住房阶层划分的合理性、住房阶层内部的复杂性、阶层时空演化的动态性等方面尚有可改进之处,但也取得了一些富有启发性的发现和抛砖引玉式的观点。更重要的是,在城市社会空间研究领域,相比基于人口普查等数据“见人不见物”式的社会区分析和基于住宅小区等数据“见物不见人”式的居住区分析,城市住房阶层研究能够融合两者优势,为观测城市社会空间分异开辟一种微观视角和创新路径。

城市社会阶层分化往往是社会学者研究的“终点”,但对于城市社会地理学者而言,通常是研究的“出发点”,并将其空间化的结果作为归结。因此,进一步研究至少应探讨城市住房阶层更科学、更细致的划分方法及其社会空间结构,不同住房阶层是否存在典型的空间分异或迁移规律,不同等级城市的住房阶层间是否具有可比性或探讨如何开展多城市比较分析等,以及研究如何采用平抑城市房价降低财富差距、完善住房供给体系和租售同权制度、为中低收入群体提供可负担公共住房、以共同富裕为宗旨合理有序开征房产税、以平衡充分发展为原则优化城市公共资源配置和规划调控政策等手段,不断推进城市住房及社会服务配给的公平性,尽可能缓解因住房差异导致的城市社会空间分异加剧问题。

注释:

① 根据中国经济趋势研究院编制的《中国家庭财富调查报告(2021)》提供数据。

② 考虑到问卷样本采集的空间均衡性,课题组成员来自位于城市不同区域的十所高校和科研单位。

③ 问卷调查期间受疫情影响,线下调查难度增大,作为补充,委托“问卷星”调查平台在线上发放并回收有效问卷3000份,约占全部样本的3/4,故年轻群体样本占比较高而老年群体样本相对偏少。

④ 值得指出,有西方学者将是否贷款购房作为住房阶层划分标准之一,但在中国,体制内精英更容易获取贷款而低收入群体则相对较难,而且贷款购房不代表经济实力弱,故本文不将贷款作为住房阶层衡量指标。

⑤ 住宅小区历年单位面积挂牌价格数据由中国房价行情平台(www.creprice.cn)提供。

| [1] |

Rex J, Moore R. Race, Community and Conflict: A Study of Sparkbrook[M]. Oxford: Oxford University Press, 1967: 1-10.

|

| [2] |

Haddon R. A minority in a welfare state society: Location of west Indians in the London housing market[J]. New Atlantis, 1970, 2(1): 80-133. |

| [3] |

Zavisca J R, Gerber T P. The socioeconomic, demographic, and political effects of housing in comparative perspective[J]. Annual Review of Sociology, 2016, 42(1): 347-367. DOI:10.1146/annurev-soc-081715-074333 |

| [4] |

闵学勤. 社会分层下的居住逻辑及其中国实践[J]. 开放时代, 2012(1): 110-118. [Min Xueqin. The logic of residence under social stratification and its practice in China[J]. Open Times, 2012(1): 110-118.] |

| [5] |

李强. 转型时期城市"住房地位群体"[J]. 江苏社会科学, 2009(4): 42-53. [Li Qiang. Urban "housing groups of status" in transition[J]. Jiangsu Social Sciences, 2009(4): 42-53.] |

| [6] |

刘祖云, 毛小平. 中国城市住房分层: 基于2010年广州市千户问卷调查[J]. 中国社会科学, 2012, 33(2): 94-109. [Liu Zuyun, Mao Xiaoping. Housing stratification in urban China: A study based on a Guangzhou household questionnaire survey[J]. Social Sciences in China, 2012, 33(2): 94-109.] |

| [7] |

陈杰. 新型城镇化模式下的中国住房供应制度转型[J]. 中国发展, 2016, 16(5): 80-88. [Chen Jie. New urbanization model and the reform of housing provision system[J]. China Development, 2016, 16(5): 80-88.] |

| [8] |

王丽艳, 崔燚, 宋顺锋. 我国城市居民住房分化特征及其影响因素研究——基于天津市微观调查数据[J]. 城市发展研究, 2018, 25(4): 116-124. [Wang Liyan, Cui Yi, Song Shunfeng. The characteristics and influencing factors of urban residents' housing stratification in China: Based on the microcosmic survey data in Tianjin[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(4): 116-124. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2018.04.015] |

| [9] |

Chen J, Wu Y, Li H. Vocational status, hukou and housing migrants in the new century: Evidence from a multi-city study of housing inequality[J]. Social Indicators Research, 2018, 139(1): 309-325. DOI:10.1007/s11205-017-1562-z |

| [10] |

林李月, 朱宇, 林坤. 跨地区生计及其变迁视角下流动人口城镇住房分层的特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1948-1962. [Lin Liyue, Zhu Yu, Lin Kun. Characteristics and determinants of the floating population's urban housing stratification in China: From the perspective of multi-locational household arrangements and their changes[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1948-1962.] |

| [11] |

宋伟轩, 吴启焰, 朱喜钢. 新时期南京居住空间分异研究[J]. 地理学报, 2010, 65(6): 685-694. [Song Weixuan, Wu Qiyan, Zhu Xigang. Residential differentiation of Nanjing in the new period[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(6): 685-694.] |

| [12] |

宋伟轩, 毛宁, 陈培阳, 等. 基于住宅价格视角的居住分异耦合机制与时空特征——以南京为例[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 589-602. [Song Weixuan, Mao Ning, Chen Peiyang, et al. Coupling mechanism and spatial-temporal pattern of residential differentiation from the perspective of housing prices: A case study of Nanjing[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 589-602.] |

| [13] |

王洋, 张虹鸥, 金利霞, 等. 中国城市社会阶层空间化评价的思路与方法[J]. 人文地理, 2017, 32(6): 15-23. [Wang Yang, Zhang Hongou, Jin Lixia, et al. Anapproach of spatial evaluation of social stratification in Chinese city[J]. Human Geography, 2017, 32(6): 15-23.] |

| [14] |

陆学艺. 中国当代十大社会阶层[J]. 学习与实践, 2002(3): 55-64. [Lu Xueyi. Ten social strata in contemporary China[J]. Study and Practice, 2002(3): 55-64.] |

| [15] |

张广利, 濮敏雅, 赵云亭. 从职业到住房: 社会分层载体的具象化[J]. 浙江社会科学, 2020(3): 73-79. [Zhang Guangli, Pu Minya, Zhao Yunting. From occupation to housing: The transformation of social stratification logic[J]. Zhejiang Social Sciences, 2020(3): 73-79.] |

| [16] |

Saunders P. Beyond housing classes: The sociological significance of private property rights in means of consumption[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1984, 8(2): 202-227. |

| [17] |

BianY, Logan J R. Market transition and the persistence of power: The changing stratification system in urban China[J]. American Sociological Review, 1996, 61(5): 739-758. |

| [18] |

吴启焰, 崔功豪. 南京市居住空间分异特征及其形成机制[J]. 城市规划, 1999, 23(12): 23-26. [Wu Qiyan, Cui Gonghao. The differential characteristics of residential space in Nanjing and its mechanism[J]. City Planning Review, 1999, 23(12): 23-26.] |

| [19] |

李斌, 王凯. 中国社会分层研究的新视角城市住房权利的转移[J]. 探索与争鸣, 2010(4): 41-45. [Li Bin, Wang Kai. A new perspective of social stratification research in China: Transfer of urban housing rights[J]. Exploration and Free Views, 2010(4): 41-45.] |

| [20] |

Wu Q M, Wallace M. Hukou stratification, class structure, and earnings in transitional China[J]. Chinese Sociological Review, 2021, 53(3): 223-253. |

| [21] |

毛小平. 购房: 制度变迁下的住房分层与自我选择性流动[J]. 社会, 2014, 34(2): 118-139. [Mao Xiaoping. House purchasing: Housing stratification and self-selected mobility in institutional transition[J]. Chinese Journal of Sociology, 2014, 34(2): 118-139.] |

| [22] |

吴开泽. 房改进程、生命历程与城市住房产权获得(1980—2010年)[J]. 社会学研究, 2017, 32(5): 64-89. [Wu Kaizhe. Housing reform, life course and urban housing acquisition (1980-2010)[J]. Sociological Studies, 2017, 32(5): 64-89.] |

| [23] |

Chen G. The heterogeneity of housing-tenure choice in urban China: A case study based in Guangzhou[J]. Urban Studies, 2015, 53(5): 957-977. |

| [24] |

Hamnett C. The changing social structure of global cities: Professionalisation, proletarianisation or polarisation[J]. Urban Studies, 2021, 58(5): 1050-1066. |

| [25] |

Tammaru T, Czak S M, Aunap R, et al. Relationship between income inequality and residential segregation of socio-economic groups[J]. Regional Studies, 2020, 54(4): 450-461. |

| [26] |

Wang F, Zhang C. Housing differentiation and subjective social status of Chinese urban homeowners: Evidence from CLDS[J]. Housing Studies, 2021, 36(4): 567-591. |

| [27] |

张传勇, 罗峰, 黄芝兰. 住房属性嬗变与城市居民阶层认同: 基于消费分层的研究视域[J]. 社会学研究, 2020, 35(4): 104-127. [Zhang Chuanyong, Luo Feng, Huang Zhilan. Evolution of Chinese urban housing attributes and residents' class self-identity: From the perspective of consumption stratification[J]. Sociological Studies, 2020, 35(4): 104-127.] |

| [28] |

吴开泽. 住房市场化与住房不平等——基于CHIP和CFPS数据的研究[J]. 社会学研究, 2019, 34(6): 89-114. [Wu Kaize. Housing marketization and housing inequality: A study based on CHIP and CFPS data[J]. Sociological Studies, 2019, 34(6): 89-114.] |

| [29] |

王洋, 金利霞, 张虹鸥, 等. 广州市居民住房条件的空间分异格局与形成机制[J]. 地理科学, 2017, 37(6): 868-875. [Wang Yang, Jin Lixia, Zhang Hongou, et al. The spatial differentiation pattern and formation mechanism of housing conditions in Guangzhou city, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(6): 868-875.] |

| [30] |

黄琴诗, 刘丽艳, 叶玲, 等. 大城市居住社会—空间分异格局与耦合模式研究——以南京、杭州为例[J]. 地理研究, 2022, 41(8): 2125-2141. [Hang Qinshi, Liu Liyan, Ye Ling, et al. The pattern and coupling model of residential socio-spatial differentiation in metropolis: A comparative study of Nanjing and Hangzhou[J]. Geographical Research, 2022, 41(8): 2125-2141.] |

| [31] |

宋伟轩, 黄琴诗, 谷跃, 等. 宁杭城市多时空尺度居住空间分异与比较[J]. 地理学报, 2021, 76(10): 2458-2476. [Song Weixuan, Huang Qinshi, Gu Yue, et al. A comparison study on residential differentiation at multiple spatial and temporal scales in Nanjing and Hangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(10): 2458-2476.] |

| [32] |

徐旳, 徐彦. 1928—2017年南京城市户籍人口时空格局演变[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2439-2456. [Xu Di, Xu Yan. Spatio-temporal pattern of registered population in Nanjing during the past century[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2439-2456.] |

| [33] |

HuangY Q, ClarkW A V. Housing tenure choice in transitional urban China: A multilevel analysis[J]. Urban Studies, 2002, 39(1): 7-32. |

| [34] |

Fang Y P, Liu Z L, Chen Y L. Housing inequality in urban China: Theoretical debates, empirical evidences, and future directions[J]. Journal of Planning Literature, 2020, 35(1): 41-53. |

| [35] |

ChenJ H, Wu Y, Guo F, et al. Domestic property and housing class in contemporary urban China[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2018, 33(1): 91-109. |

| [36] |

穆学英, 崔璨, 崔军茹, 等. 中国流动人口的跨等级流动及其对流入城市住房选择的影响[J]. 地理学报, 2022, 77(2): 395-410. [Mu Xueying, Cui Can, Cui Junru, et al. Hierarchical migration patterns of China's floating population and their impact on the housing choices[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(2): 395-410.] |

| [37] |

杨永春, 谭一洺, 黄幸, 等. 基于文化价值观的中国城市居民住房选择——以成都市为例[J]. 地理学报, 2012, 67(6): 841-852. [Yang Yongchun, Tan Yiming, Huang Xing, et al. Housing choice of urban residents in China based on the transformation of cultural values: A case study in Chengdu[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(6): 841-852.] |

| [38] |

Walder A G, He X. Public housing into private assets: Wealth creation in urban China[J]. Social Science Research, 2014, 46(7): 85-99. |

| [39] |

Wang F, Wang D. Changes in residential satisfaction after home relocation: A longitudinal study in Beijing, China[J]. Urban Studies, 2020, 57(3): 583-601. |

| [40] |

谭日辉. 当代中国城市居民居住状况对阶层认同与生活质量的影响分析——基于中国综合调查的实证研究[J]. 城市发展研究, 2012, 19(10): 74-79. [Tan Rihui. On contemporary Chinese urban residents living situation analysis of class identity and life quality based on Chinese general social survey research[J]. Urban Studies, 2012, 19(10): 74-79.] |

| [41] |

张海东, 杨城晨. 住房与城市居民的阶层认同: 基于北京、上海、广州的研究[J]. 社会学研究, 2017, 32(5): 39-63. [Zhang Haidong, Yang Chengchen. Housing and the class identity of urban residents: A study based on data from Beijing, Shanghai and Guangzhou[J]. Sociological Studies, 2017, 32(5): 39-63.] |

| [42] |

Wang D, He S, Webster C, et al. Unravelling residential satisfaction and relocation intention in three urban neighborhood types in Guangzhou, China[J]. Habitat International, 2019, 85(5): 53-62. |

| [43] |

谭一洺, 杨永春, 李甜甜. 基于居民属性视角的转型期中国城市居民住宅区位选择研究——以成都市为例[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(2): 75-80. [Tan Yiming, Yang Yongchun, Li Tiantian. Research on housing location choice of Chinese urban residents based on the resident individual needs in the transition period: A case study of Chengdu[J]. Areal Research and Development, 2015, 34(2): 75-80.] |